Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

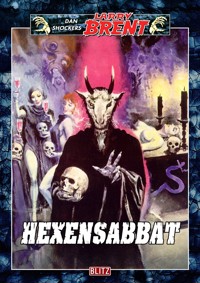

Hexensabbat In London verschwinden tagtäglich Menschen. Manche flüchten und wollen gar nicht mehr gefunden werden, andere werden Opfer von Verbrechen. Doch das Kinder verschwinden ist schon seltener. Die Spuren verlieren sich allesamt in einem kleinen Ort in der Nähe. Opfer werden dargebracht und Ritualmorde vollzogen. Morna Ulbrandson, alias X-GIRL-C, wird auf den Fall angesetzt und hat Kontakt zu der Gruppe aufgenommen. Doch dabei gerät sie in eine Falle, aus der sie nicht mehr zu entkommen vermag, denn eine grausame Aufnahmezeremonie in die Hexenvereinigung bedroht ihr Leben. Larry Brent ist ihre letzte Hoffnung! Die Horrormaschine Der junge Pao Lim verschwindet in China, entführt von einem monströsen Wesen mit sechs Armen. Seine Freundin wird Zeuge des Verbrechens, und erleidet bei dem Anblick der Mutation, die nicht menschlich zu sein scheint, einen so großen Schock, daß sie ihre Sprache verliert. Doch die Mächte, die hinter dem Verbrechen stehen, sind sich der Gefahr einer Zeugin bewußt. Wenn sie wieder reden kann, kommt ihr Geheimnis ans Tageslicht - das Geheimnis des Klonens und Veränderns der menschlichen DNA, um Menschen zu willenlosen Überwesen und Arbeitsmaschinen zu machen. Die PSA schickt ihren besten Mann X-RAY-3, der unbemerkt von der chinesischen Regierung versucht das Schlimmste zu verhindern!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 25

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-825-9

Dan Shockers Larry Brent Band 25

HEXENSABBAT

Mystery-Thriller

Hexensabbat

von

Dan Shocker

Prolog

In dem dunklen Raum war es so still, dass man eine Nadel hätte fallen hören. Einsam brannte die schwarze Kerze auf einem flachen, grob zusammengezimmerten Holztisch. Vermummte Gestalten saßen im Halbkreis um ihn herum.

Im Hintergrund des schmucklosen, kahlen Raumes brannte ein offenes Feuer. Die durchglühten Scheite knisterten kaum. In einem geschwärzten Gestell hing ein Eisentopf, in dem es leise brodelte.

Eine dunkle Brühe wurde gekocht. Sie sah aus wie Blut. Hinzugefügte Kräuter bildeten einen scharf riechenden, betäubenden Sud.

Acht Menschen hatten sich versammelt und warteten darauf, dass es geschah ...

Die Tür hinter dem groben Altar, auf dem außer der Kerze noch zwei Totenschädel lagen, wurde geöffnet.

Der Meister kam!

Ein schwarzer Umhang bedeckte seinen Körper. Unter dem Gewand hatte er auch seine Hände verborgen. Nur sein Kopf war frei. Der einer gehörnten Ziege.

Satan war mitten unter ihnen!

Die Atmosphäre war von Furcht und Grauen erfüllt. Das flackernde Feuer warf bizarre Licht- und Schattenreflexe an die dunklen, kahlen Wände und auf die schweißglänzenden, wie aus Marmor gemeißelten Gesichter der Anwesenden. Es waren ausschließlich Frauen, die gekommen waren und von der Besonderheit dieser Nacht wussten.

Der Meister gab das Zeichen, und aus den Mündern der Vermummten kamen finstere Beschwörungsformeln. Grässliche Verwünschungen und Gebete. Satan und die Hölle wurden angerufen, und die grauenerfüllte, düstere Atmosphäre schien sich zu verdichten.

Sie fühlten es alle.

Außer ihnen war noch jemand da, der das, was sie taten, mit Wohlgefallen sah.

Er wollte das Böse, und sie begingen es, mit jedem Gedanken, jedem Wort, jedem Atemzug.

Der Meister mit der Ziegenbockmaske, der den Leibhaftigen symbolisierte und ihm am nächsten stand, brachte unter dem Gewand nun das auf den Kopf gestellte Kruzifix zum Vorschein. Blut haftete an dem schwarzen Holz.

Mit diesem Kreuz segnete er in Satans Namen den Inhalt des Kessels.

Danach murmelte er folgende Worte: »Wir haben dir, Frank Garison, angedroht, deine Familie auszurotten. Das Blut deines Sohnes ist von Luzifer gnädig angenommen worden. Wir hatten dich gewarnt, aber du hast diese Warnung in den Wind geschlagen. Deine Frau ängstigt und sorgt sich. Sie wird vergebens auf die Rückkehr ihres Jungen warten. Helen Garison soll noch eine Zeitlang leiden. Sie wird nie die Wahrheit erfahren. Aber es wird der Tag kommen, wo sie selbst Zeuge werden wird, wie Luzifer ein Kindesopfer dankbar annimmt. Sie wird ahnen, dass Jonny, ihr Sohn, einst den gleichen Weg ging. Das wird dann unser Triumph sein, denn sie wird sich dann nicht mehr von uns lösen können.«

Ein leises, gefährliches Lachen erklang hinter der Ziegenbockmaske. Der Meister wandte sich um. Die nackten Hände, die sich umfasst hielten, lösten sich. Der Meister verließ den Kreis.

Bei den Bewegungen der Priesterinnen waren zahlreiche große Löcher und Schlitze in den schwarzen Gewändern zu erkennen, durch die das helle, nackte Fleisch der jungen Satansschwestern schimmerte.

Der einzige männliche Teilnehmer an dem Ritual war der Meister. Er hob beide Arme, das Gewand vor seiner Brust teilte sich, und sein muskulöser, breiter Oberkörper wurde sichtbar.

Die Priesterinnen Luzifers verneigten sich, als sich der Meister rückwärts gehend der geöffneten Tür näherte, durch die er gekommen war. Der zweite Teil des grausigen und abnormalen Rituals wurde eingeleitet. Die Zusammenkunft in dieser kühlen, regnerischen Nacht in dem Keller eines Hauses, das abseits der Hauptverkehrsstraße lag, artete zur Orgie aus. Der Meister mit der Ziegenbockmaske ging hinter das mannshohe, umgekehrte Kreuz, das am Kopfende des Altars stand.

In einer Wandvertiefung war ein Behältnis zu erkennen, das Ähnlichkeit mit einem Einmachglas hatte. Darin schwammen in einer Konservierungsflüssigkeit zwei blaue Augen. Die eines Kindes.

Ein uneingeweihter Beobachter wäre zu Tod erschrocken. Hätte das, was hier geschah, nicht fassen können. Die an dem Treffen teilnahmen, waren abgestumpft, böse, bereit, die Forderung der Hölle zu erfüllen. Denn von dort kamen der Beifall und die Macht, die er, der Meister, The Great Ram, wie sie ihn bezeichneten, weitergab.

In dieser Nacht machten sie eine Erfahrung, die ihnen bewies, dass das Böse, das sie vertraten, an höchster Stelle gutgeheißen wurde.

In dem dunklen Keller des einsamen Hauses, rund dreißig Meilen von London entfernt, zeigte sich eine Gestalt. Wie eine Geistererscheinung tauchte sie im Kreis der Versammelten auf und blieb einige Sekunden. Sie war nackt. Ihr Körper schimmerte grünlich fahl wie eine glitschige, unansehnliche Plastikmasse. Die Gestalt war stämmig, muskulös und hatte einen gehörnten Ziegenkopf, einen Pferdefuß und einen langen, dicken Schwanz, der nackt und fleischfarben war.

Es war der leibhaftige Satan, der Teufel in all seiner Hässlichkeit.

Wie ein Schemen blieb der unheimliche Besuch aus der Hölle kurze Zeit wahrnehmbar. Ein hässliches, abstoßendes Lachen wehte verloren durch den halbdunklen Keller, und der Gestank von Schwefel mischte sich unter den schweren, süßen Duft, der betäubend aus dem dampfenden Kessel stieg.

1. Kapitel

»Jonny! Jonny!«

Die Frau richtete sich im Bett auf. Ihre Augen waren vor Schreck und Angst weit geöffnet.

Hell und silbern fiel das Mondlicht durch die Ritzen der Vorhänge. Helen Garison atmete schwer und fuhr sich mit einer fahrigen Bewegung über die schweißnasse Stirn.

»Jonny«, murmelte die junge Frau und schluchzte. Ihre schwarzen Haare hingen wirr in die Stirn. Helen Garison strich sie nach hinten.

Sie lag allein im Ehebett. Die Seite an ihr war seit drei Monaten verwaist. Ihr Mann, ein bekannter Fernsehreporter, war auf der Fahrt zu einer Reportage tödlich verunglückt. Der Unfall hatte nie restlos geklärt werden können. Auf einer fast unbefahrenen Straße war Frank Garisons Wagen plötzlich ins Schleudern geraten. Ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer hatte das Drama miterlebt. Seine Zeugenaussage war für die Polizei wichtig gewesen. Demnach musste Frank Garison einen Schwächeanfall erlitten haben. Der Fernsehreporter, der dadurch bekannt geworden war, dass er stets heiße Eisen angriff, war weder übermäßig schnell gefahren noch hatte er unter Alkoholeinfluss gestanden.

Experten hatten sich sogar die Mühe gemacht und den Wagen des Verunglückten untersucht, da der Verdacht aufgekommen war, Frank Garison sei einem Sabotageakt zum Opfer gefallen.

Ein Mann wie er hatte Feinde. Zu viele Dinge hatte er furchtlos an die Öffentlichkeit gebracht, zu viele Namen während seines kurzen, ereignisreichen Reporterlebens genannt.

Aber auch dieser Verdacht hatte sich zerstreut.

Der Wagen war nicht manipuliert gewesen. Menschliches Versagen musste als Unfallursache angenommen werden. Helen Garison hatte fast den Verstand verloren, als man ihr die Todesnachricht überbrachte. Tagelang war sie wie von Sinnen gewesen. Konnte nicht fassen, dass sie bereits mit sechsundzwanzig Jahren Witwe sein sollte. So jung, und schon am Ende des Lebens?

Bis zur Beerdigung waren die Tage wie in einer einzigen Qual vergangen. Und nachdem alles vorbei war, folgten Tage und Nächte, in denen ihr die ganze Schwere des Ereignisses erst bewusst wurde. Sie hatte viele Freunde und Bekannte. Jeder stand ihr mit Rat und Tat zur Seite, jeder wollte helfen, aber im Prinzip war sie doch allein. Sie konnte den Schmerz nicht auf andere abwälzen, nicht verteilen.

Mehr als einmal war ihr der Gedanke gekommen, aus dem Leben zu scheiden.

Aber da war ja noch Jonny, der fünfjährige Sohn. Frank war vernarrt in den Blondschopf gewesen. Er hatte Kinder sehr gerne gehabt, und trotz seines zeitraubenden und anstrengenden Berufes hatte er immer noch Zeit für den Jungen gefunden.

Jonny war der einzige, der Helen Garison vor einem unüberlegten Schritt zurückhielt. Der Junge brauchte sie.

Aber brauchte er sie auch jetzt noch?

Seit drei Tagen war Jonny wie vom Erdboden verschluckt. Scotland Yard suchte fieberhaft nach dem Kind, aber es gab bis zur Stunde keine Spur von ihm.

Helen Garison fühlte sich leer und ausgebrannt. Das Leben hatte jeglichen Sinn für sie verloren.

Wie in Trance erhob sie sich und ging durch das dämmrige Schlafzimmer. Die Tür zur Diele stand offen. Genau gegenüber lag das Kinderzimmer. Auch hier war die Tür geöffnet. Unwillkürlich hielt Helen den Atem an und lauschte. Sie wünschte sich in diesen Sekunden ganz stark, dass alles, was hinter ihr lag, nur ein böser Traum war: Jonny war nicht verschwunden! Er lag friedlich schlafend in seinem Bettchen und hielt einen Zipfel des Kopfkissens mit seinen kleinen Händen umfasst.

Beinahe hart zerbrach das Licht die Dunkelheit, als Helen den Schalter betätigte.

Das Bett war leer! Jonny war nicht im Haus.

Helen atmete hörbar. Ihre Schultern sanken nach vorn. Sie war am Ende ihrer Kraft. Ihre Nerven waren nicht fähig, die Belastung länger zu tragen. Die Ungewissheit über Jonnys Schicksal zehrte an ihr. Minutenlang stand sie an die Tür gelehnt, schloss die Augen und weinte still vor sich hin. Dann löste sie sich vom Pfosten und wanderte durch das große, stille Haus, das nun ohne Frank und Jonny wie ausgestorben wirkte.

Die Atmosphäre war beklemmend, die Wände schienen auf sie zuzukommen. Helen schloss die Haustür auf, blieb nur mit dem dünnen Babydoll bekleidet auf der Schwelle stehen und spürte nicht die kühle, feuchte Luft, die ihren Körper streifte.

Wie eine Mauer lag der ausgedehnte Park vor ihr, in dem Frank so gerne seine Freizeit verbracht hatte und mit Jonny herumgetollt war. Dies alles sollte nun zu Ende sein?

Zehn Minuten verharrte Helen unbeweglich wie eine Statue. Mehr als einmal fühlte sie sich veranlasst, einfach in die Nacht hinauszulaufen, sich vor einen fahrenden Zug zu werfen, von einer Brücke zu stürzen, aber in die Flut ihrer verworrenen Gedanken und Überlegungen mischte sich immer wieder der entscheidende Funke der Vernunft. Erst Mitternacht, hämmerte es in ihrem fiebernden Hirn. Noch sechs oder sieben Stunden bis zum Hellwerden! Ich werde wahnsinnig! Ich werde Scotland Yard anrufen und fragen, ob es etwas Neues gibt.

Sie kehrte ins Haus zurück, griff zum Telefonhörer und legte ihn dann wieder auf, ohne gewählt zu haben. Es war unsinnig, mitten in der Nacht anzurufen. Inspektor Tabbert hatte sie ausdrücklich gebeten, nur anzurufen, wenn es etwas Neues gab. Aber offenbar war das nicht der Fall. Sie musste sich weiter gedulden und abwarten. So schwer ihr das auch fiel!

Dr. Hillery hatte ihr ein Beruhigungsmittel verschrieben, und Helen hatte abends schon davon genommen. Aber trotzdem schlief sie nicht durch. Ihre aufgepeitschten Nerven überwanden die Wirkung der Chemikalien.

Seufzend legte sich Helen in die Kissen zurück und starrte zur Decke. Dabei sah sie, wie das Mondlicht weiterwanderte, wie die Schatten des Bildes an der Wand neben ihr größer und schwärzer wurden. Zähflüssig tropften die Minuten dahin, und die junge Frau machte sich Gedanken über den Ablauf des kommenden Tages.

Sicher würde man eine Spur von Jonny finden. Wahrscheinlich hatte er sich nur verlaufen. Die Großstadt war ein Labyrinth für einen so kleinen Jungen. Der Gedanke daran, dass er nicht mehr am Leben sein könnte, war mit einem Mal ganz weit zurückgedrängt.

Umso stärker jedoch kamen die Sorgen und Befürchtungen zurück, dass doch alles zu Ende sein könnte.

Stundenlang lag sie wach. Erst im Morgengrauen fielen ihr die Augen zu. Sie schlief eine knappe Stunde lang. Als sie wach wurde, drang Tageslicht durch die Gardinen.

Helen fühlte sich wie gerädert. Sie war blass, und tiefe Schatten lagen um ihre Augenhöhlen. Die junge Frau kochte sich nur schnell einen Kaffee und schüttete ihn heiß hinunter. Sie brachte keinen Bissen über die Lippen, obwohl sie sich ein Honigbrot geschmiert hatte. Unberührt blieb es auf dem Tisch liegen.

Helen Garison legte ein stärkeres Make-up auf, als es sonst ihre Gewohnheit war. Sie war an sich eine gutaussehende Frau, die nur hin und wieder kleine kosmetische Tricks benötigte, um ihr Aussehen und ihren Typ zu unterstreichen. Aber seit Wochen schon konnte sie nicht mehr auf Kosmetika verzichten.

Helen machte keine Betten und räumte das Haus nicht auf. Das Innere der Wohnung war seit drei Tagen ungepflegt und vernachlässigt. Helen hatte jegliches Interesse an der Hausarbeit verloren.

Der Himmel war wolkenlos und strahlte blau, aber die Luft war nicht warm.

In dem dunklen Kostüm wirkte die junge Frau älter, als sie war. Helen fröstelte. Sie hatte kaum geschlafen. Ihr Herz schlug unregelmäßig, und Helen hatte das Gefühl, auf Eiern zu gehen. Die Welt um sie herum war unwirklich und fremd geworden. Helen nahm nichts mehr richtig wahr.

Sie ging zu dem kleinen Vorstadtbahnhof und erreichte den nächsten Zug nach London.

Zwanzig Minuten später fuhr der Zug in die Victoria-Station ein.

Es war morgens halb neun.

Eine andere Welt nahm Helen Garison gefangen. Sie hoffte, unter der Vielzahl der Menschen ihre Sorgen zu vergessen und abgelenkt zu werden. Sie beobachtete das Gedränge und hastenden Menschen, welche die eintreffenden Züge ausspien. Über die Lautsprecher wurden an- und abfahrende Züge ausgerufen. Es war die Atmosphäre eines Großstadtbahnhofs, unverwechselbar und fesselnd. Man wurde in den Bann der Hektik gezogen.

Helen ließ sich im Menschenstrom treiben, geriet in die Nähe der Bahnsteigtunnel, wurde auf die Sperre zugeschoben und öffnete automatisch ihre Handtasche, um die Fahrkarte herauszunehmen.

In diesem Augenblick wurde sie durch eine unachtsame Bewegung ihres Hintermannes am Unterarm getroffen.

Helen rutschte die Tasche aus der Hand. Geistesgegenwärtig griff sie noch danach und konnte verhindern, dass die Tasche zu Boden fiel, aber die Klappe öffnete sich und ein Teil des Inhaltes kullerte hinaus.

Sofort waren hilfreiche Finger zur Stelle. Ihr Vorder- und Hintermann, die sich mit einem leisen Pardon entschuldigten, bückten sich und hoben die Utensilien auf, die zu Boden gefallen waren.

Schlüsselbund, Lippenstift, Puderdose und Fahrplan, auch ein paar Coins, die herausgefallen waren.

Helen nahm dankbar nickend die Dinge entgegen, die ihr gereicht wurden.

Ihr Blick begegnete dem des Mannes, der ungewollt diesen kleinen Zwischenfall hervorgerufen hatte.

»Ich hoffe, Sie haben alles zurückbekommen?«, fragte er und lächelte. Das Lächeln gefror ihm auf den Lippen.

Helen hielt den Atem an.

»Raymond?«, fragte sie verwundert und mit tonloser Stimme.

Der Angesprochene löste sich aus der Überraschung. »Helen? Das darf doch nicht wahr sein.« Er dämpfte seine Freude ein wenig, als er sah, dass sie Trauer trug. »Im größten Gedränge treffen wir uns wieder. Ich habe mir unser Wiedersehen anders vorgestellt. Wir müssen unbedingt miteinander reden.«

Sie nickte. Drei Minuten später hatten sie die Bahnhofshalle verlassen. Sie saßen bei einer Tasse Tee im Restaurant zusammen.

»Du hast dich nicht verändert«, sagte Raymond Knight, während er sie freundlich ansah. »Du bist so hübsch wie damals, als du mir einen Korb gegeben hast.«

»Soll das ein schlechter Scherz sein?«, fragte Helen rau.

»Ich habe nie gescherzt, das weißt du.«

»Ich weiß genau, wie ich aussehe. Wenn ich gewusst hätte, dass du mit diesen plumpen Komplimenten kommen würdest, wäre ich gar nicht mitgegangen.« Sie schob ihre Teetasse zurück, und für den Bruchteil eines Augenblicks sah es ganz so aus, als würde sie sich von ihrem Platz erheben und den Tea Room verlassen.

Raymond Knight griff nach ihrer Hand. »Warum so heftig?«, fragte er sanft. Man sah ihm an, dass er ihre Reaktion nicht verstand. Er war sich offensichtlich keines beleidigenden Wortes bewusst.

Helen senkte den Kopf. »Entschuldige«, sagte sie leise. »Ich bekomme alles in die falsche Kehle. Die Nerven. Es war zu viel in der letzten Zeit.«

Ausgerechnet einem Mann, den sie seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hatte, vertraute sie sich an. Sie spürte mit einem Mal den Wunsch in sich aufsteigen, zu sprechen und ihr Herz auszuschütten. Sie hatte in der letzten Zeit oft bei Freunden und Bekannten Gelegenheit gehabt. Niemand hatte sie gedrängt, jeder hatte abgewartet. Nun, bei Raymond Knight, der eigentlich nie richtig ihr Typ gewesen war, schaffte sie sich Luft.

Die Zeit war reif. Ebenso gut hätte Helen einem Fremden einen Bericht über ihren Seelenzustand geben können. Doch Raymond Knight war ein geduldiger Zuhörer. Seine großen, dunklen Augen mit den langen Wimpern, um die ihn jedes Mädchen beneidet hätte, sahen Helen an.

»Hast du überhaupt so viel Zeit?«, fragte sie. Er nickte. »Den ganzen Tag, wenn du es wünschst! Ob ich nun in meiner Apotheke bin oder nicht, der Laden läuft von allein. Allerdings muss ich mich innerhalb der nächsten Stunde bei meinen Angestellten melden, sonst fürchten die, ich sei unter die Räder geraten.«

Auf diese Weise erfuhr Helen, dass ihr ehemaliger Freund vor fünf Jahren die Apotheke seines Vaters in der Nähe der Fleet Street übernommen hatte. Beide zeigten sich verwundert, dass sie in den letzten sieben Jahren oft hier in der Metropole gewesen waren, sich aber nie begegneten. Auch dass ihre beiden Wohnorte so dicht beieinander lagen, wunderte sie. Keiner hatte etwas vom anderen gewusst.

Es war für Raymond Knight auch neu, dass Helen Frank Garisons Frau war. Er erfuhr jetzt von dem ganzen Drama.

Als er vom Verschwinden des einzigen Sohnes hörte, zeigte sich Knight erschüttert. Er verstand nun das zerfahrene, befremdende Verhalten von Helen.

»Du hast viel durchgemacht«, murmelte er leise.

Sie griff jetzt, nachdem sie ihrem Herzen Luft verschafft hatte, wieder nach dem Teeglas. Das Getränk war noch lauwarm.

Eine Zeitlang herrschte Schweigen zwischen Helen und ihrem ehemaligen Freund, der vor vielen Jahren vergebens versucht hatte, das Herz der schönen, attraktiven jungen Frau zu gewinnen. Aber damit teilte er das Schicksal vieler Männer, die vergebens gehofft hatten, Helen zum Traualtar zu führen. Sie war begehrenswert gewesen und war es heute noch. Ein ihr eigener Reiz und Charme haftete ihr an, man konnte sich dieser Ausstrahlung kaum entziehen.

Unverhofft legte Raymond Knight seine Rechte auf ihre schlanke Hand und sagte: »Es ist sicher ein Wink des Schicksals, dass wir uns beide ausgerechnet jetzt über den Weg laufen. Du hattest schon immer viele Freunde und Verehrer, Helen.«

Ihre Lippen verzogen sich zu einem angedeuteten Lächeln. »Aber diese Freunde sind nicht immer da, wenn man sie braucht«, entgegnete sie kaum hörbar.

»Ich werde immer für dich da sein. Ich sag' es nicht bloß so dahin. Wenn du mich brauchst – hier, meine Karte. Du kannst mich zu jeder Tages- und Nachtzeit telefonisch erreichen. Ich werde dir jede nur denkbare Hilfe gewähren.«

»Danke!« Sie griff nach der Visitenkarte und warf einen flüchtigen Blick darauf. Außer seinem Namen standen zwei verschiedene Adressen und Telefonnummern auf dem gehämmerten Karton. Es waren die Geschäftsanschrift der Apotheke in London und eine Adresse außerhalb der City.

Helen warf einen schnellen Blick auf die zierliche goldene Uhr an ihrem Handgelenk. »Ich muss gehen. Ich habe mich schon viel zu lange aufgehalten. Man kann die Dinge, die einen bedrücken und beschäftigen, nur für kurze Zeit ablegen und verdrängen. Es war nett, dass ich dich wiedergesehen habe, Ray.«

»Es wird alles wieder gut werden«, sagte er steif, weil ihm im Moment nichts Besseres einfiel.

Sie sah ihn eine halbe Minute lang schweigend an. Raymond Knight war kein gutaussehender Mann. Er war kräftig, aber seinem Gesicht fehlten die markanten, scharfgeschnittenen Züge, die Helen an Frank so sehr geliebt hatte. Raymonds Züge waren weich und nichtssagend. Aber er hatte gütige, warmherzige Augen. Was ihm immer gefehlt hatte, waren Charme und ein gewisses Maß an Draufgängertum. Er war dem schönen Geschlecht gegenüber immer etwas scheu gewesen. Wahrscheinlich war dies mit ein Grund dafür, dass er mit dreiunddreißig Jahren noch immer nicht verheiratet war.

Manchmal hatte Helen das Gefühl gehabt, Raymond Knight warte nur darauf, bis ihm etwas in den Schoss falle.

Er war nie bereit gewesen, sich mit aller Kraft für etwas einzusetzen.

»Ich werd dran denken, Ray«, sagte Helen. »Vielen Dank!

Jetzt halten mich allerdings keine zehn Pferde mehr. Vielleicht weiß Inspektor Tabbert heute Morgen mehr als gestern Abend.«

»Ich drück dir beide Daumen.«

Helen griff nach ihrer Handtasche und wollte ihren Tee bezahlen Aber das ließ Knight nicht zu. Er legte den Betrag und ein angemessenes Trinkgeld auf die Tischplatte, weil Helen es so eilig hatte, und begleitete die junge, schwarzgekleidete Frau zum Ausgang des Bahnhofs.

Helen hatte Glück, dass gerade ein Taxi vorfuhr, das keinen Fahrgast beförderte. Sie winkte.

»Bis bald«, flüsterte Raymond Knight.

»Das ist nicht so sicher. Überlassen wir's dem Zufall.«

»Wir sehen uns bestimmt wieder«, flüsterte er, aber das hörte sie schon nicht mehr, weil sie die Wagentür hinter sich zuzog. »Ich hab das im Gefühl.«

Helen Garison winkte ihm zu, während sie sich ein wenig nach vorn beugte und dem Fahrer ihr Ziel nannte: »New Scotland Yard, please!«

Zum gleichen Zeitpunkt, als das Taxi mit Helen losfuhr, raste ein Ambulanzwagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Charing Cross Road. In der Höhe des Strand, Londons berühmtem Viertel mit den zahlreichen exklusiven Speiselokalen, bog der Fahrer des Krankenfahrzeugs nach rechts ab, um zum Somerset Hospital zu kommen.

Hinten im Wagen lag schwer atmend der Kranke. Ein Arzt und eine Frau mittleren Alters mit rot geränderten, verweinten Augen begleiteten den Transport.

Mit einem flehentlichen Blick sah die Frau den Mediziner an. »Wie steht es um ihn, Doc?«, fragte sie kaum hörbar.

Der Arzt blickte nicht von den Instrumenten auf und beachtete besorgt das Zittern der Nadeln auf den Messgeräten an dem Sauerstoffapparat, den er angeschlossen hatte.

Dr. Bert Loamer presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Er hatte bereits unmittelbar nach seinem Eintreffen im Haus des Patienten herzstärkende und kreislauffördernde Mittel gespritzt. Aber der Körper sprach nicht darauf an.

Alles wies auf einen Herzinfarkt hin.

»Es sieht schlimm aus, Mrs. Whyller«, sagte der Arzt. »Sein Herzschlag wird schwächer. Aber wir werden gleich da sein. Im Somerset haben sie eine Intensivpflegestation. Wenn wir rechtzeitig eintreffen, können meine Kollegen vielleicht noch etwas tun. Sie wurden bereits telefonisch verständigt, und so ist sicher schon alles vorbereitet.«

Peggy Whyller presste die Lippen zusammen und nickte tapfer. Ein tiefer Seufzer entrann ihren Lippen.

George war dreiundfünfzig. Nie war er ernstlich krank gewesen. Und nun dies.

Dr. Bert Loamer war froh, als der mit Martinshorn und Signallicht fahrende Ambulanzwagen endlich auf das Hospitalgelände einfuhr. Das breite Portal an dem betreffenden Gebäudeabschnitt war weit geöffnet. Schwestern und Ärzte standen bereit. Eine Bahre war aufgestellt.

George Whyller wurde vorsichtig umgebettet und sofort davongefahren. Peggy Whyller wurde von einer Schwester in die Anmeldung gebeten, wo die leidige Bürokratie erledigt werden musste.

Draußen im Gang wartete Peggy Whyller die weitere Entwicklung ab.

Immer wieder starrte sie auf die Tür, hinter die man ihren Mann gebracht hatte. Kein Laut drang nach draußen.

Kalt und weiß blickten die glatten Wände des langen Korridors sie an.

Eine halbe Stunde verging. Dann endlich öffnete sich die Tür.

Der Chefarzt ging auf Peggy Whyller zu.

Sie schluckte. »Ist er ...?« Sie wagte nicht, das letzte Wort auszusprechen.

»Nein, er ist nicht tot. Ihr Mann ist zu sich gekommen.«

Sie atmete erleichtert auf. »Kann ich zu ihm, Herr Doktor?«

»Wir wollen ihn nicht unnötig belasten. Ich halte es für zu früh, wenn ihn jetzt jemand besucht. Er braucht völlige Ruhe. Allerdings hat er einen Wunsch geäußert. Ich fühle mich Ihnen gegenüber verpflichtet, dies zu sagen.«

»Was will er?«

»Er hat nach einem Priester gefragt, Mrs. Whyller.«

Peggy Whyller klappten die Mundwinkel herab. »Ein Priester?«, echote sie, als hätte sie nicht richtig verstanden.

Der Chefarzt nickte. Er war ein älterer Mann mit noch vollem, dichtem Haar, buschigen Augenbrauen und einem klaren, ehrlichen Gesicht. »Der Zustand Ihres Mannes ist nach wie vor ernst. Wir wissen nicht, ob wir ihn durchkriegen.«

»Aber gerade dann wäre es doch angebracht, mich zu ihm zu lassen!« Peggy Whyller schrie es fast heraus, und in ihrer Verzweiflung wollte sie sich am Chefarzt vorbei ins Zimmer stürzen.

Mit eisernem Griff hielt der Arzt die Frau fest.

»Er weiß, dass Sie hier sind, Mrs. Whyller. Ich hab's ihm gesagt. Er möchte nicht, dass Sie ihn besuchen.«

Für Peggy Whyller brach eine Welt zusammen. »Er möchte das nicht?«, fragte sie ungläubig. »Ich kann das nicht verstehen. Wenn er im Sterben liegt, dann wird es doch noch Dinge geben, die er mir, nur mir, zu sagen hat. Ein Priester, okay. Vielleicht wird er in den letzten Minuten seines Lebens noch mal fromm. Das alles gibt es ja. Aber dass er mich nicht sehen will?!«

Der Chefarzt zog sie auf die Seite. »Ich hätte gern, dass Sie noch eine Weile im Aufenthaltsraum bleiben, Mrs. Whyller. In einer halben oder einer Stunde kann ich Ihnen mehr sagen. Vielleicht kommt Ihr Mann auch plötzlich auf die Idee und will Sie doch noch sprechen. Trotz meiner Bedenken würde ich das in diesem Fall erlauben.«

Peggy Whyller senkte den Kopf und strich mit einer nervösen Bewegung durch die hastig zurechtgemachte Frisur. »Danke!«

Sie ging in den Aufenthaltsraum, nahm an einem der flachen Tische Platz, griff nach einem Magazin und blätterte darin, ohne sich über den Inhalt dessen, was sie las und sah, klarzuwerden.

Durch die Glaswand sah sie schon eine Viertelstunde später den Priester kommen. Es handelte sich um einen greisen Mann mit einer altmodischen, kurzgeschnittenen Scheitelfrisur. Der Geistliche verschwand hinter der Tür der Intensivpflegestation.

Der Chefarzt begleitet ihn, und Peggy Whyller sah noch, dass der Doktor einige Worte mit dem Mann sprach, ihn offenbar darum bat, seinen Besuch so kurz wie möglich zu halten.

Bleich und mit eingefallenem Gesicht lag George Whyller in seinem Bett. Eine Anzahl von Apparaturen waren an der Wand hinter ihm angebracht. In einem Gestell hing eine Infusionsflasche mit einer gelben Flüssigkeit, die monoton in Whyllers Vene tropfte.

Der Patient lag unter einem Sauerstoffzelt. Ein Fernsehauge war ständig eingeschaltet. In einem separaten Raum saß eine Schwester und konnte auf fünf Monitoren ständig die getrennt liegenden Patienten beobachten. Vor ihr an einem Pult befanden sich die Messinstrumente, auf denen sie Blutdruck, Atmung und Herzrhythmus ablas. Jede Veränderung, die zu einer Gefahr für den Patienten werden konnte, wurde auf diese Weise sofort erkannt, und ein Arzt konnte tätig werden.

Im Innern des durchsichtigen Sauerstoffzeltes war ein Mikrofon installiert, über das der Kranke sich mit seinem Besucher unterhalten konnte.

George Whyllers Augenlider waren durchscheinend wie Pergament. Zitternd bewegte er sie.

Seine Blicke verfolgten den dunkelgekleideten Geistlichen, der auf einem weißen Stuhl unmittelbar neben dem Bett Platz nahm.

»Sie haben mich zu sich gebeten«, meinte der Priester. Ed Dhunan senkte den Blick und faltete die Hände. »Sie wollen beichten?«

Whyllers schmale, bläulich angelaufene Lippen verzogen sich. George sah aus wie ein Mann Anfang der Achtzig. Sein zerknittertes Gesicht wirkte mumifiziert. Kein Tropfen Blut belebte die Gesichtshaut.

»Beichten ...? Ich wollte mit Ihnen über mein Leben sprechen, Reverend – brauche Ihre Hilfe – habe viel zu sagen, aber nicht mehr viel Zeit.«

Whyllers Stimme klang belegt. Er atmete schneller und flacher. Die wenigen Worte schon hatten ihn angestrengt.

»Sagen Sie mir, was Sie besonders bedrückt, und wenn Sie bereuen, werde ich Ihnen die Absolution erteilen. Fällt Ihnen das Reden schwer, so wollen wir einen Augenblick in Schweigen verharren und Gott bitten, uns unsere Sünden zu vergeben.«

»Ich will reden, ich muss reden«, presste Whyller hervor. »Satan, ich habe in meinem Leben nur Satan gedient.«

»Das passiert uns allen, mein Sohn. Satan begleitet uns überall. Es ist leicht, seiner verführerischen Stimme zu folgen.«

»Nein, nein – nein, so ist das nicht«, unterbrach Whyller den alten, grauhaarigen Priester. Whyller versuchte den Kopf zu wenden. Der Kranke war aber so schwach, dass ihm selbst diese Bewegung schwerfiel. »Anders, es ist anders, ich habe Satan gedient – mit anderen – absichtlich – mein Leben ist verloren – jetzt habe ich Angst, verstehen Sie?«

Der greise Mann schüttelte den Kopf. »Wir brauchen vor dem Tod keine Angst zu haben, mein Sohn. Warum fürchten wir uns davor? Ist der Tod nicht eine Erlösung, gehen wir nicht ein in die Pforte zu einem besseren, schöneren Leben?«

»Für mich wird es diesen Weg nicht geben.«

»Sagen Sie das nicht! Wir sind alle armselige Sünder und nicht würdig, vor Gottes Angesicht zu treten. Aber er liebt uns. Er verzeiht uns, wenn wir aufrichtig unsere Fehler bereuen. Das ist bei dir der Fall. Ich bin sicher, dass der Herr ein Einsehen haben wird.«

»Schwarze Messe ... Mitglied einer Hexenvereinigung ...« Kalter Schweiß perlte auf Whyllers Stirn. Der greise Priester fuhr bei diesen Worten wie unter einem Peitschenschlag zusammen.

»Ich gehörte einer Gruppe von vielen an ... wir trieben es nicht zu arg, aber ich habe mich schuldig gemacht, weil ich von anderen weiß, die Menschen opfern.«

Der Geistliche schluckte. Er war jetzt so weiß wie das Laken, auf dem Whyller lag.

»Menschenopfer?«, fragte der Priester beklommen. Er hob den Blick und beobachtete genau den Gesichtsausdruck und die Reaktion des Mannes, dessen leise Stimme über einen kleinen, versteckten Lautsprecher wiedergegeben wurde.

»Im dritten Haus ... Kinder ... Ritualmorde ... wie im Mittelalter.«

War der Mann wahnsinnig?

Ed Dhunan blickte sich hilflos um. Sollte er einen Arzt verständigen?

»Meine Krankheit ... kein normaler Zustand ...« Whyller sprach sehr schnell, aber immer leiser und abgehackter. »Nicht mehr viel Zeit ... hören Sie mir zu! Ich habe mit dem Gedanken gespielt, auszubrechen, mich loszulösen, aber die haben etwas bemerkt. Deshalb die Krankheit, kam wie ein Blitz ... führt zum Tod, ich weiß das.«

Seine durchscheinenden Augenlider flackerten, die Pupillen wirkten matt und farblos. Nur eine ungeheure Willenskraft schien diesen Mann noch bei Bewusstsein zu halten. Er stand unmittelbar vor dem Koma.

»Es ist ein Glück, dass ich noch mal zu mir gekommen bin, Hochwürden. Sprechen Sie mit der Polizei darüber! Mit Scotland Yard! Ich kenne die Gruppe, die sich auf die Kindesentführungen und -morde spezialisiert hat. Das dritte Haus ...«

»Wo?« Jetzt erst gelang es Dhunan, sich aus der Erstarrung zu lösen.

Aber Whyller schien ihn schon nicht mehr zu hören. Die Tür zum Krankenzimmer wurde aufgerissen. Die Schwester, die verantwortlich für die Überwachung des Patienten war, hatte auf den Instrumenten die veränderten Werte registriert und sofort dem Chefarzt durchgegeben. Der breitschultrige Mediziner stürzte in den Raum.

Er warf einen Blick auf den Patienten unter dem Sauerstoffzelt. Reverend Dhunan sprang von seinem Stuhl auf und blickte mit ängstlichem Gesicht auf den nun tobenden Patienten.

George Whyller warf seinen Kopf von einer Seite zur anderen. Er schrie wie von Sinnen, sein Gesicht lief puterrot an und verfärbte sich dann zu einem dunklen Violett. Er benahm sich, als würden ihn unsägliche Schmerzen peinigen, unsichtbare Dämonen ihn geißeln.

»Die Strafe!«, gellte seine Stimme aus dem Lautsprecher. Er riss die Arme in die Höhe. Das Pflaster auf seiner Vene wurde abgerissen. Auch die Injektionsnadel rutschte aus der Ader und schlitzte sie über zwei Zentimeter voll auf, so dass dunkle Blutstropfen auf das weiße Bettzeug quollen.

»Helfen Sie mir, Reverend! Ich will nicht sterben, nicht auf diese Weise. Diese verdammten Kreaturen, nennen sich Menschen, Bestien sind es, legen Sie ihnen das Handwerk! Beten Sie für mich, bitte, und denken Sie an das dritte Haus ...«

Whyller hatte ausgelitten. Sein Kopf fiel auf die Seite, sein Körper streckte sich.

Der Chefarzt öffnete das Sauerstoffzelt und begann sofort mit Herzmassage. Aber da war nichts mehr zu machen.

Der Mediziner, die Schwester und der Priester sahen sich an. Ein tiefer Atemzug hob und senkte die Brust des Arztes. »Ich bin seit zwanzig Jahren in diesem Krankenhaus«, sagte er tonlos, und mechanisch griff er in seine Hosentasche und brachte ein noch zusammengefaltetes, blütenweißes Taschentuch zum Vorschein, mit dem er sich die Stirn abtupfte. »Ich habe noch niemand so sterben sehen.«

Der Chefarzt blickte den Geistlichen an. »Ich hatte Sie ausdrücklich darum gebeten, den Patienten so wenig wie möglich sprechen zu lassen. Er hatte eine Chance, durchzukommen.«

»Nein, die hatte er nicht«, entgegnete der greise Priester mit leiser Stimme. Er stand sichtlich erschüttert unter dem Eindruck der Ereignisse. »Er hat sich nicht selbst in diese Erregung gesteigert. Ich fürchte, dass hier Mächte und Kräfte wirksam geworden sind, von denen wir uns keine Vorstellung machen.«

»Wie meinen Sie das?«, wollte der Arzt wissen.

»Es ist kein Beichtgeheimnis, Mister Whyller hat frei darüber zu mir gesprochen. Aber ich möchte mich im Moment dazu nicht äußern. Es ist wichtig, dass eine andere Stelle so schnell wie möglich von dem Vorfall erfährt. Ich nehme an, dass Sie aufgrund meines Gespräches Besuch von Scotland Yard bekommen werden, Doktor. Wahrscheinlich will man von Ihnen mehr über das Ableben dieses unglücklichen Menschen wissen. Mister Whyller starb keines natürlichen Todes!«

Inspektor Tabbert hob bedauernd die Schultern, als sich Helen Garison erhob, um sich zu verabschieden.

»Tut mir leid, Madame«, sagte er leise. »Ich hätte Ihnen gern eine bessere Nachricht übermittelt. Wir haben unser Bestes getan. Durch Funk und Fernsehen haben wir die Meldung verbreitet, jeder Bobby an der Straßenecke hat eine Fotografie Ihres Jungen, und wir haben eine Anzahl von Personen vernommen, die glaubten, etwas gesehen zu haben. Leider ohne Erfolg!«

»Es ist heute schon der vierte Tag.« Helen Garisons Mundwinkel zuckten. »Ich fürchte, dass etwas Schlimmes passiert ist.«

Paul Tabbert fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Auch er fürchtete das. Aber das konnte er dieser schwergeprüften Frau nicht so ohne weiteres sagen.

»Noch ist nichts entschieden, Mrs. Garison«, meinte der Inspektor. »Vier Tage besagen noch gar nichts.«

»Aber wo kann er denn nur sein, falls er noch am Leben ist? Ein Erpresser hat sich bis zur Stunde nicht gemeldet.«

»Wir wissen nichts Genaues. Wir vermuten jedoch, dass Jonny von irgendeiner Person festgehalten wird. Aus welchen Gründen auch immer, es entzieht sich unserer Kenntnis. Wir brauchen neue Fakten, und wir brauchen vor allen Dingen Zeit.«

»Zeit, ja Zeit.« Sie sagte es so mechanisch und tonlos wie ein Roboter.

Inspektor Tabbert geleitete seine Besucherin zur Tür.

Gebückt wie eine alte Frau verließ Helen Garison Scotland Yard. Tabbert sah ihr von seinem Bürofenster aus eine Weile nach, wie sie langsam die Straße entlangging. Ziellos, irgendwohin.

Der Inspektor seufzte. Wegen der Kindesentführungen hatte Scotland Yard gerade in der letzten Zeit häufige Kritik einstecken müssen.

Mechanisch zog er seinen Stuhl herum. Paul Tabbert war Mitte Vierzig, trug ein schmales Lippenbärtchen und die frühzeitig schütter gewordenen Haare in klassischer Kürze.

Das Telefon schlug an. Der Inspektor meldete sich mit ruhiger Stimme. Am anderen Ende der Strippe befand sich ein gewisser Ed Dhunan, Geistlicher der anglikanischen Hochkirche, der erwähnte, dass man ihn an Inspektor Tabbert verwiesen haben. Tabbert sei der Mann, der die Sonderkommission leite, die sich augenblicklich mit dem Anwachsen von rätselhaften Kindesentführungen befasse. Unter Umständen habe er, Dhunan, dazu etwas auszusagen, was Scotland Yard vielleicht weiterhelfen könne.

»Wir sind für jeden Hinweis dankbar, Reverend«, sagte Tabbert. »Ihre Aussage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Wollen Sie am Telefon sprechen oder wollen Sie sich die Mühe machen, ins Office zu kommen?«

»Ich rufe von einer öffentlichen Fernsprechzelle an, Inspektor, die nur wenige Minuten von New Scotland Yard entfernt steht. Ich kann im nächsten Moment bei Ihnen sein.«

Genauso kam es. Paul Tabbert empfing schon sieben Minuten später den Geistlichen. Ed Dhunan erzählte in allen Einzelheiten von dem Gespräch, das er mit dem sterbenden George Whyller geführt hatte.

Paul Tabbert hörte aufmerksam zu, ohne seinen Besucher zu unterbrechen. Er machte sich Notizen, stellte später nur noch ein paar Fragen und ließ sich dann die Aussage von Dhunan unterschreiben.

Versprach, den Dingen nachzugehen und gerade die Hinweise, welche die Ritualmorde betrafen, besonders zu beachten.

»Es geht um ein Haus in Irgendwo, das er immer wieder als das dritte Haus bezeichnet hat«, unterstrich Dhunan. Man sah dem Geistlichen an, dass er aufgeregt war, dass die Begegnung mit Whyller ihre Spuren hinterlassen hatte.

Paul Tabbert nickte. Auch ihm machte gerade dieser Hinweis zu schaffen. Es würde nicht einfach sein, dieses dritte Haus zu finden. Es war bedauerlich, dass Whyller seine Ausführungen nicht mehr zu Ende gebracht hatte.

Dhunan verabschiedete sich. Paul Tabbert überlas nochmals das Protokoll und betätigte dann den Knopf der Sprechanlage, der ihn mit dem Büro von Chiefinspektor Higgins direkt verband.

Higgins meldete sich.

»Ja?«

»Ich habe da eben ein interessantes Gespräch mit einem Reverend Dhunan geführt, Sir«, erzählte Paul Tabbert. »Vielleicht könnten wir die Angelegenheit gemeinsam erörtern. Es gibt einen Hinweis auf die Kindesentführungen, in einer Version, die wir befürchteten, und von denen ein Außenstehender uns nun zum ersten Mal offiziell etwas mitgeteilt hat. Es geht um Ritualmorde!«

»Kommen Sie rüber, Tabbert!«

»Sofort, Sir.«

Der Inspektor ließ die Taste los, nahm den Bogen mit den Aussagen und Notizen zur Hand und verließ den Büroraum. Er passierte den langen Korridor. Das Büro des Chiefinspektors lag ganz vorn. Abwesend grüßte Paul Tabbert, als ihm ein Kollege begegnete.

Um in Higgins Büro zu kommen, gab es zwei Möglichkeiten: einen offiziellen Weg über das Vorzimmer, einen direkten Weg für Mitarbeiter. Zwei Türen führten in das Office, von denen die eine, für Eingeweihte, allerdings immer verschlossen war, um zu verhindern, dass durch Zufall ein ungebetener Gast durch die Privattür kam.

Paul Tabbert klopfte zweimal kurz an. Gleich darauf wurde aufgeschlossen, und der Inspektor konnte eintreten.

»Es ist absurd, über diese Dinge zu reden, ich weiß. Überhaupt dann, wenn man so wenig in der Hand hat wie wir, Sir«, begann Tabbert gleich. Erst in diesem Augenblick merkte er, dass der Chiefinspektor nicht allein im Raum war. Er hatte Besuch.

Ein junger Mann, blond, eisgraue Augen, sportliche Figur. Ein sympathischer Bursche, von dem man im ersten Augenblick den Eindruck gewann: Das ist ein Kerl, zu dem kannst du Vertrauen haben!

Paul Tabbert war verwundert. »Aber Sir, ich dachte ... ich wusste nicht ... Sie haben mich doch hergebeten und ...«, stotterte er.

Edward Higgins lachte. »Glauben Sie, ich würde Sie rüberrufen, wenn ich genau wüsste, hier sitzt jemand, der interne Angelegenheiten nicht hören darf? Na also, Tabbert! Bis zum Pensionsalter habe ich noch etwas Zeit, und so vertrottelt wie ich aussehe, bin ich noch nicht. Darf ich vorstellen? Das ist Mister Brent. Ein alter Freund, der immer, wenn er in London und Umgebung ist, es nicht lassen kann, auf einen Sprung zu mir hereinzukommen. Mister Brent, das ist Inspektor Tabbert. Ein fähiger Mann, mit dem man gern zusammenarbeitet. Zuverlässig, pflichtbewusst und mit Einfühlungsvermögen. Ein Mitarbeiter, wie man ihn nicht jeden Tag findet.«

Paul Tabbert strahlte. Das Lob seines Vorgesetzten erfüllte ihn mit Stolz. Larry Brent erhob sich. Paul Tabbert streckte dem PSA-Agenten die Rechte entgegen, die dieser ergriff.

»Diesen Mann werden Sie in den nächsten Tagen noch öfter sehen, Inspektor«, fuhr Chiefinspektor Higgins grinsend fort, während er wieder seinen Platz hinter dem wuchtigen Schreibtisch einnahm. »Mister Brent ist Spezialist für außergewöhnliche Fälle, und in diese Sparte fallen wohl im Moment auch die Probleme, die Sie bearbeiten. Sie können frisch von der Leber weg reden, Inspektor.«

Paul Tabbert befolgte diesen Rat. Larry hörte aufmerksam zu.

Einmal wurde Paul Tabbert unterbrochen, weil das Telefon in Higgins Zimmer läutete. Der Chiefinspektor nahm die kurze Meldung entgegen und ließ dann das Gespräch auf Apparat zwei umleiten. Gleich darauf bat er seine Vorzimmerdame, das Gespräch auf Band aufzunehmen.

»Die Aussage von Reverend Dhunan ist eine Nachprüfung wert«, sagte Higgins. »Soeben habe ich Mitteilung vom Somerset Hospital bekommen. Der Tod von George Whyller wird bereits von meinen Leuten näher untersucht. Ich werde mich selbst noch auf den Weg dorthin machen. Sie, Larry, haben vorhin den Wunsch geäußert, Einblick in die Akten zu nehmen und auch die letzten Tatorte zu besichtigen. Tabbert kann Ihnen dabei Gesellschaft leisten.«

So kam es, dass für die Abfahrt von Scotland Yard alles vorbereitet wurde. Die Aussage von Reverend Dhunan hatte einigen Wirbel verursacht. Zwar war man durch die Hinweise keinen Schritt weitergekommen, aber der Kreis der möglichen Täter schränkte sich ein. Das war schon etwas wert.

Der Zufall wollte es, dass kurz vor der Abfahrt eine ältere Dame im Yard anrief und ebenfalls eine Mitteilung über eine mögliche Kindesentführung machen wollte.

»Ich bin Inspektor Tabbert. Ich bearbeite diese Fälle. Was haben Sie dazu zu sagen?«

Larry konnte das Gespräch über Lautsprecher mitverfolgen.

»Mein Name ist Mary Simpson. Ich bin Aushilfsverkäuferin im Supermarkt an der Oxford Street. Vor vier Tagen ereignete sich doch hier die Entführung, nicht wahr?«

»Ja, das ist richtig.«

»Meine Kolleginnen haben mir davon erzählt. Ich habe es erst heute Mittag erfahren, als ich zurückgekommen bin. Ich war drei Tage lang nicht in London, sondern zu Besuch bei meiner kranken Schwester in Brighton. Ich kann mich erinnern, den Jungen mit einer platinblonden Frau, die sich sehr angeregt mit ihm in der Spielwarenabteilung unterhielt, gesehen zu haben.«

Paul Tabberts Gesichtszüge wurden hart. Eine platinblonde Frau war bis zur Stunde noch nicht im Gespräch gewesen! Und um Helen Garison konnte es sich nicht handeln. Sie hatte dunkle Haare! Sie hatte außerdem bestätigt, dass sie den kleinen Jonny wie gewohnt in der Spielwarenabteilung zurückließ. Helen Garison wusste genau, dass sich der Junge dort beschäftigte. Es gab dort eine Schaukel, ein Automatenpferd und allerhand zu sehen. Als Helen Garison zur Spielwarenabteilung zurückkam, hatte sie ihren Jungen nicht mehr angetroffen.

»Wie lange sind Sie noch im Geschäft, Mrs. Simpson?«, wollte Paul Tabbert wissen.

»Bis halb sieben.«

»Wäre es Ihnen recht, wenn ich vorbeikäme, um an Ort und Stelle mit Ihnen nochmals darüber zu sprechen?«

»Aber natürlich, Herr Inspektor.«

Paul Tabbert legte auf. Er sah Larry an.

»Ich glaube, wir fangen gleich mit dem letzten Tatort an«, sagte Larry, noch ehe Paul Tabbert etwas sagen konnte.

»Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, Mister Brent«, entgegnete der. »Ihre Anwesenheit hier in London scheint mir Glück zu bringen. Zwei inhaltsschwere Mitteilungen innerhalb einer halben Stunde. Mehr kann man sich doch nicht wünschen.« Larry lächelte. »Hoffen wir, dass es so weitergeht.« Er ahnte nicht, dass ein Stein ins Rollen gebracht worden war, der sie alle mit in den Tiefe zu reißen drohte.