Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

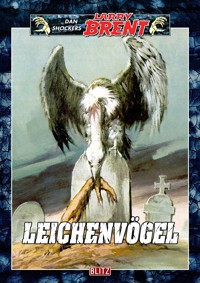

Leichenvögel Mrs. Mallory wohnt in einem uralten Haus in der Nähe eines abgelegenen Friedhofes, der schon seit Jahren nicht mehr benutzt wird. Doch seit dem Tod ihres Mannes ist dort immer wieder ein riesiger Vogel zu sehen, den die Leute als Leichenvogel bezeichnen. Viele Gerüchte ranken sich um das Tier und um die alte Mrs. Mallory, doch keiner wagt es, nachzuforschen. Erst als ein ortsfremder Vertreter, der das einsame Haus aufsuchen wollte, verschwindet, beginnt die Polizei Nachforschungen anzustellen. Doch auch Inspektor Twister wird vermißt, und seither gibt es drei Leichenvögel. Die PSA wird auf den Fall aufmerksam und versucht die Zusammenhänge zu klären. Kastell des Dämons Trotz aller Warnungen ist Douglas Learmy bereit, eine Nacht in einem angeblichen Geisterhaus zu verbringen. Er glaubt nicht an den Spuk, doch als um Mitternacht seltsame Geräusche ertönen, beginnt er seine Entscheidung zu bereuen. Ketten rasseln, ein kleines Mädchen läuft blutüberströmt durch die Räume. Douglas will es genau wissen und verfolgt das Gespenst, aber die Wahrheit erfährt er nie. Die gespenstische Macht des Hauses verschlingt ihn. Auf den kuriosen Fall aufmerksam geworden, versuchen Larry Brent und Morna Ulbrandson hinter das Geheimnis zu kommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 37

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-837-2

Dan Shockers Larry Brent Band 37

LEICHENVÖGEL

Mystery-Thriller

Leichenvögel

von

Dan Shocker

Prolog

»Wer einmal den Vogel sieht, der ist verloren«, sagen die Leute in Tonklin. Das ist ein kleiner Ort im Norden Englands, der in keiner Karte verzeichnet ist, weil er abseits vom Wege liegt und so winzig ist, dass ihn kaum ein Mensch besucht.

Die zwanzig Häuser liegen versteckt zwischen Felsen. Nur eine schlecht asphaltierte, kurvenreiche Straße führt auf das Plateau, auf dem es immer zugig ist. Auch im Sommer steigen die Temperaturen nie so, dass man dort ins Schwitzen gerät. Was die Menschen dazu veranlasst hatte, einst diesen Ort im Bergland von Cumberland zu gründen, wird ewig ein Rätsel bleiben.

Fremde sieht man selten, es sei denn, sie hätten sich verfahren.

Anders war die Sache mit David Gander.

Dieser Mann suchte absichtlich die weit vom Schuss liegenden Orte auf, weil er sich ein Geschäft davon versprach.

Er wusste nichts von dem Vogel, über den man sich so seltsame Geschichten erzählte. Aber er bekam ihn zu sehen. Das wurde ihm zum Schicksal.

Die Luft war grau und knackig kalt.

Ein Novembertag. Eisiger Wind fegte über die Berge von Cumberland. Wolkenfetzen wurden vom Meer her in das Bergland getragen und brachten Nieselregen, in den sich einzelne Schneeflocken mischten.

David Gander spitzte die Lippen und pfiff vergnügt das Liedchen mit, das aus dem Autoradio plärrte. Der Mann aus Brighton fuhr verhältnismäßig schnell, obwohl er damit rechnen musste, dass in der nächsten Kurve die Straße spiegelglatt war. Bei der herrschenden Temperatur konnte die Nässe auf den Straßen hier in sechshundert Meter Höhe im Nu gefrieren.

Im Tal waren es noch plus fünf Grad Celsius, hier oben bewegte sich die Temperatur bereits um den Nullpunkt.

Rechts am Straßenrand standen ein paar armselige, kahle Büsche, an denen der Wind zauste und dazwischen vereinzelt schwarze, blattlose Bäume, die alle krummgewachsen waren.

David passierte ein verfallenes Backsteingebäude, das irgendwann einmal ein Gasthaus gewesen sein mochte und Reisenden in weit zurückliegender Zeit als Unterkunft gedient hatte.

Der Weg führte steil bergan.

Dann kam die nächste Kurve – der Wagen scherte hinten aus.

Straßenglätte! David hatte bereits Winterreifen aufgezogen, aber wenn sich das Wetter in den nächsten Stunden weiter verschlechterte, saß er hier oben fest. Er drosselte das Tempo und kam nur noch im Schritttempo vorwärts.

Der Wind pfiff. Der Regen wurde stärker.

Bis Tonklin lagen noch fünf Kilometer vor ihm, und er musste einen Höhenunterschied von zweihundert Metern überwinden. Zerklüftete Berge sahen aus wie angefressene Hügel. Kahl und feucht. Eine öde Gegend. Kein Mensch, kein Fahrzeug. Wenn hier sein Wagen streikte ... er dachte nicht weiter darüber nach. Dies war schließlich nicht seine erste Fahrt in eine abgelegene Gegend. Des Öfteren hatte er seit einem halben Jahr solche Orte aufgesucht, von denen man sagte, dass sich dort Fuchs und Hase gute Nacht sagten.

Aber nur in diesen Gegenden war überhaupt noch etwas zu finden. In den Städten und größeren Dörfern stöberte er nichts mehr auf, da war alles abgegrast, oder man musste verdammtes Glück haben.

David Gander suchte alte Uhren, Bilder, Münzen und Krüge, alte Postkarten und anderen Trödelkram, für den in den Städten gut bezahlt wurde.

Vor einem halben Jahr hatte er zum ersten Mal auf dem Caledonian Market unter der Tower-Bridge in London erfahren, dass man dort mit altem Kram leicht Geld machen konnte. Daraufhin hatte er ein altes Fabrikgebäude gemietet, das er als Lagerhalle benutzte, und in die er seine Ware aus allen Himmelsrichtungen zusammentrug.

Die Straße wurde immer schlechter, je mehr er sich Tonklin näherte.

Das grobe Kopfsteinpflaster der Dorfstraße lag verlassen vor ihm. In den Häusern bemerkte er hinter den Fenstern einige neugierige Gesichter, die ihre Nasen an den beschlagenen Scheiben plattpressten, um zu sehen, wer kam.

Er lenkte seinen Wagen vor das Dorfwirtshaus und eilte die ausgetretenen Sandsteinstufen empor. Der eisige Wind schnitt wie ein Messer in sein Gesicht.

Die kleinen, alten Fachwerkbauten mitten in diesen öden Bergen erinnerten an vergangene Ritterzeiten. Tonklin lag in einer Schlucht, die an drei Seiten von Bergwänden umgeben war. Die vierte Seite war zum Meer hin offen. An klaren, sonnigen Tagen konnte man mit ein wenig Glück die Insel Man sehen.

David Gander drückte die Tür der Schänke auf und stand in einem alten, muffigen Korridor, der als Windfang diente.

In der gut geheizten Gaststube saßen einige Dorfbewohner, die den Fremden neugierig musterten.

David wählte den Platz direkt neben dem Ofen, da er die Wärme über alles liebte, und rieb sich die Hände. Hier drinnen war es gemütlich. Man fühlte sich geborgen.

Der Wirt war gut genährt, und sein mächtiger Bauch wippte bei jedem Schritt auf und ab. »Ich heiße Stan«, sagte er mit rauer Stimme und zeigte seine Zähne, die vom Rauchen gelb geworden waren. »Ein Fremder in Tonklin. Das darf nicht wahr sein. Was hat Sie denn hierher verschlagen?«

Die Menschen hier waren trotz ihrer Abgeschiedenheit gesellig und nicht scheu.

Angenehm berührt bestellte David einen Tee mit Zitrone und fragte außerdem nach der Speisekarte.

So etwas gab es nicht. Der Wirt zählte ihm vier zur Verfügung stehende Mahlzeiten auf, alles Fleischgerichte mit verschiedenen Beilagen: Brot, Bratkartoffeln, Pommes Frites oder Salzkartoffeln.

David wählte die Bratkartoffeln.

Das Essen wurde schnell serviert. Die Fleischportion war riesig. Es war ein deftiges, schmackhaftes, ländliches Essen, und David ließ es sich munden.

Dabei sprach er mit dem Wirt, auch die anderen Gäste schalteten sich in das Gespräch ein.

So leicht hatte er es noch nie gehabt über seine Absichten zu sprechen. Er tat das mit einer kleinen Veränderung der Wahrheit. Er stellte karitative Zwecke in den Vordergrund, behauptete, als Mitarbeiter einer Organisation tätig zu sein, die alte Sachen suche, um den Erlös Kinderheimen, Drogengeschädigten und Behinderten zukommen zu lassen.

Das zog meistens. Auch hier verfehlte es seine Wirkung nicht. Tonklin schien ein richtiges Paradies für alten Trödel zu sein.

David bekam Spiegel, alte Krüge und Kleider angeboten und nahm alles. Er wies nie etwas zurück. Was nichts taugte, konnte er immer noch wegwerfen. Man durfte die Leute, die glaubten, ein gutes Werk zu tun, nicht vor den Kopf stoßen.

Die meisten Sachen bekam er ohne einen Penny dafür zu bezahlen. Der Wirt spendierte ein altes Butterfass. Derlei wurde immer gesucht. Auf dem Caledonian Market brachte das seine zehn Pfund – mindestens.

Dann erhielt er noch Adressen, wo sicher auch etwas zu finden sei.

Einer wies darauf hin, dass es schade sei, mit Mrs. Mallory wenig anfangen zu können.

David Gander hakte sofort nach. »Warum? Was ist mit ihr?« Er bemerkte, dass einige Männer merkwürdig reagierten als der Name fiel.

Der Wirt winkte ab. »Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Haus ein paar Sachen zu finden sind, die Sie interessieren könnten: alte Uhren, sehr viele Bilder, alte Möbel. Sie braucht sicherlich vieles nicht mehr, doch es lohnt nicht, darüber zu sprechen.«

»Ein Versuch könnte nicht schaden. Jedes Pfund bringt Erleichterung für die Betroffenen.«

»Versuchen Sie Ihr Glück hier in Tonklin! Man wird ein offenes Ohr für Sie haben. Aber die alte Mallory schlagen Sie sich am besten aus dem Kopf, Mister Gander.«

»Wo wohnt sie denn?«

»Außerhalb des Ortes, in der Nähe des alten Friedhofes, wenn Sie Tonklin in Richtung schottische Grenze verlassen. Wenn Sie dort weiterfahren, lassen Sie das Haus links liegen, kümmern Sie sich gar nicht drum. Am besten ist es, Sie sehen nicht hin – so, als existiere es gar nicht.«

So schnell ließ sich David nicht abwimmeln. Wenn es bei Mrs. Mallory etwas zu holen gab, dann wollte er es wenigstens versuchen. Wahrscheinlich hatte das ganze Dorf Krach mit ihr. Aber das ging ihn schließlich nichts an.

Er war zufrieden, als er wieder hinter dem Steuer seines Autos saß.

Es hatte aufgehört zu regnen, und es kam ihm so vor, als wäre auch der Wind schwächer geworden. In einem Hinterhof miaute eine Katze, ein Hund bellte.

Das waren, außer dem Wind, die einzigen Geräusche.

David hatte die Gegenstände, die er umsonst oder für wenig Geld bekommen hatte, in seinem Kombifahrzeug verstaut. Er war neugierig auf Mrs. Mallory geworden.

Von der holprigen Straße zweigte ein unbefestigter Weg ab, der in die Berge führte.

Kurvenreich und steil zog sich der Pfad zwischen kahlen Felsen auf einen Platz, der von einer bröckeligen Mauer umschlossen war.

Ein alter Friedhof.

Hundert Schritte davor, auf einem Felsvorsprung, stand ein altes, windschiefes Haus mit Fensterläden in einem verblichenen Grün. Die Schindeln waren bestimmt nicht mehr ganz dicht.

Er hielt es für unwahrscheinlich, dass dieses Haus bewohnt sein sollte.

David stellte seinen Kombi, einen Caravan, genau vor dem Haus ab. Danach ließ er seinen Blick in die Richtung des alten Friedhofs schweifen, wo sich verwitterte Kreuze und Grabsteine hinter einer halbhohen Mauer duckten. Eine Lücke hatte man notdürftig mit Maschendraht geflickt, aber der war wieder heruntergetreten worden. Dunkle Erde und faule Pflanzenreste klebten in den Maschen.

Über dem Friedhof war plötzlich ein Schatten zu sehen. Aus den Augenwinkeln heraus nahm David eine Bewegung wahr.

Ein großer, dunkler Vogel kreiste über den alten, eingesunkenen Gräbern, machte kehrt und verschwand zwischen den kahlen Felsen, wo er anscheinend seine Höhle hatte.

David Gander hatte den Leichenvogel gesehen!

Er klopfte. Eine Klingel gab es nicht. Dumpf hallte der Ton durch das Haus.

Eine Tür knarrte. Dann schlurfende Schritte. Der Riegel knackte, und die Haustür wich quietschend zurück. Allem haftete etwas Unheimliches an. David konnte sich nicht erklären, weshalb es ihm auf einmal eiskalt über den Rücken lief.

Stimmte mit der alten Frau, die vor ihm auf der Schwelle stand und sich nach seinen Wünschen erkundigte, etwas nicht?

Im Gasthaus hatte er den Eindruck gewonnen, dass man die Alte mied, dass keiner etwas mit ihr zu tun haben wollte, dass man zwar von ihr sprach, aber mit einer gewissen Scheu. Mit Angst! Jetzt, als er ihr gegenüberstand, rief er sich die Gesichter der Gäste, die im Wirtshaus gewesen waren, und den Tonfall ihrer Stimmen ins Gedächtnis.

Mrs. Mallory machte nicht den Eindruck einer Hexe, auch wenn sie von den anderen offensichtlich verteufelt wurde.

Und so leierte er sein Sprüchlein von der Hilfsbereitschaft seiner Organisation herunter, für die er ehrenamtlich arbeite.

Mrs. Mallorys Augen wurden zu schmalen Schlitzen. Die Krähenfüße um die Augenwinkel schienen sich zu verdoppeln. »Das wundert mich aber«, sagte sie, als er erwähnte, dass ihr Name im Dorfwirtshaus gefallen sei.

»Wundern?«, echote David erstaunt.

»Dass mein Name genannt wurde. Man hat mich einfach so empfohlen?«

»Ja«, log David.

Die Alte brummelte etwas vor sich hin, was er nicht richtig verstand, aber es hörte sich an wie: »Na, dann kommen Sie mal rein in die gute Stube ... werden wir uns drinnen weiter unterhalten ... ist gemütlicher.«

Sie ging zur Seite. David Gander trat ein – modrige Luft drang ihm entgegen.

Ensebeth Mallory führte ihn durch die handtuchschmale Diele und von dort aus in das armselige Wohnzimmer.

Alte Sachen, lauter alte Sachen!

Eine Uhr, die mindestens einhundertfünfzig Jahre alt war, hing über einer dunklen Glasvitrine, in der Gläser und Krüge aus längst vergangener Zeit standen.

Hier konnte man abgrasen. Da würde sein Auto nicht ausreichen, um alles aufzunehmen.

David war betont freundlich, plauderte, ging nicht gleich auf sein Ziel los. Er musste es sehr geschickt anfangen.

Die Tür zur Küche stand offen, eine Suppe köchelte auf dem Herd. Der Geruch von Küchenkräutern und Knoblauch verbreitete sich in dem düsteren Haus. Eine Petroleumlampe brannte. Elektrizität schien es hier nicht zu geben. Im Ofen knisterte ein Holzfeuer.

»Kommen Sie«, sagte die Alte und rieb ihre Hände aneinander. Es hörte sich an, als raschele trockenes Laub. »Ich bin sicher, dass ich das eine oder andere entbehren kann.«

Das hörte sich gut an! Aber er ließ sich seinen Triumph nicht anmerken. Diese Fahrt stand unter einem besonders glücklichen Stern, so schien es ihm. Der beschwerliche Weg hatte sich gelohnt. »Unsere Gesellschaft nimmt alle Sachen entgegen. Vieles wird in eigenen Werkstätten wieder aufgearbeitet. Für die schönsten und ältesten Stücke ist der Erlös bekanntlich höher.«

»Ja, das kann ich verstehen.« Sie deutete auf einen verschlissenen Sessel. David Gander taxierte auch den sofort ein. Der würde auch seine zehn Pfund bringen ...

»Wissen Sie«, fuhr David fort, »für besonders gut erhaltene Stücke, bei denen wir das Gefühl haben, gute Interessenten zu finden, sind wir auch bereit, entsprechend zu zahlen. Wir möchten nicht, dass unsere Spender das Gefühl haben ausgenutzt zu werden. Wir sind jederzeit bereit, über einen fairen Preis zu reden. Natürlich«, er zuckte bedauernd die Achseln, »sind uns Grenzen gesetzt. Schließlich ist es Sinn der Sache, dass ein Gewinn für den guten Zweck erzielt wird.«

»Ich lege keinen Wert auf Bezahlung«, wandte sie ein. »Wenn Ihnen was gefällt, das ich entbehren kann, können Sie es haben. Ich habe eine Menge alten Plunder hier in meinem Haus und brauche ihn nicht mehr. Es gibt auch niemand, der darauf wartet, ihn zu erben. Was Ihnen gefällt, gebe ich Ihnen mit.«

Das war doch eine Sache! Und er hätte sich durch das Geschwätz der Dorfbewohner fast davon abhalten lassen. Es zeigte sich wieder einmal, wie gut es doch war, seinem guten Riecher nachzugehen.

Mrs. Mallory stellte einen Kessel mit Wasser auf und bereitete einen Grog. Es duftete nach einem ausgezeichneten Rum. David genoss das heiße Getränk.

Ensebeth Mallory erzählte von ihrer Zeit, als sie noch eine junge Frau gewesen war. Sie ließ auch durchblicken, dass sie niemals einen richtigen Kontakt zu den Leuten von Tonklin bekommen habe. »Wahrscheinlich, weil wir von auswärts kamen, mein Mann und ich. George war Maler. Er liebte diese wilde Gegend hier und hat sie in zahllosen Versionen gemalt. Ich beschäftigte mich mit Naturheilkunde. Wenn ich hörte, dass jemand im Dorf nicht gesund sei, kümmerte ich mich um ihn. Es gab praktisch keinen Fall, in dem ich nicht helfen konnte. Ich nahm keine Bezahlung. Dadurch kam ich ins Gerede. Es hieß, ich sei eine Hexe, weil ich, ohne studiert zu haben, Kranke heilte. Meine Kenntnisse konnte ich also nur vom Teufel haben ...«

David betrachtete sie, während sie erzählte. Sie musste einmal eine schöne, anziehende Frau gewesen sein. Noch jetzt waren ihre Züge reizvoll, wenn auch die Linien um ihren Mund härter geworden waren.

Unwillkürlich sah er an die Wand. Dort hing ein Bild, das Ensebeth Mallory als junge Frau zeigte: ein ebenmäßiges Gesicht, ausdrucksstarke Augen hinter langen Wimpern. Ein geheimnisvoller Blick, suchend, ahnend ... ein nachdenkliches Gesicht, das George Mallory gemalt hatte.

»Obwohl wir uns bemühten, Anschluss zu finden, gelang es uns nicht«, fuhr sie leise fort. »Wir waren und blieben Außenseiter. Man mied uns, und wir fühlten uns hier oben in unserem Haus isoliert. Vor fünfzig Jahren kamen George und ich hierher. Da wurde auch der Friedhof noch benutzt. Nach einiger Zeit aber haben sie unterhalb des Dorfes einen neuen angelegt.

»Warum? Was haben Sie mit dem Friedhof zu tun?«

Sie seufzte. »Jemand im Dorf hat behauptet, mich um Mitternacht darauf gesehen zu haben, wie ich die Gebeine eines Toten ausgrub, um daraus meine heilkräftige Medizin zu machen.«

David Gander bekam eine Gänsehaut.

»Seltsam, worauf die Leute alles kommen«, murmelte er. Er konnte nicht verhindern, dass die Festigkeit in seiner Stimme zu wünschen übrigließ.

»Und kein Mensch hat Ihnen gesagt, dass ich eine Hexe sei?«, fragte sie. Er versuchte zu lächeln. Es missglückte. »Nein.«

»Und jetzt, nachdem ich Ihnen so viel aus meinem Leben erzählt habe, haben Sie noch immer keine Angst?« Sie sah ihn mit einem rätselhaften Blick an.

»Nein, warum sollte ich? Schließlich bin ich kein Bewohner von Tonklin.

»Wissen Sie, was man außerdem über mich erzählt?«

Er schüttelte den Kopf.

»Die Leute behaupten, ich hätte meinen Mann umgebracht.«

Der Atem stockte ihm. Mrs. Mallory eine Mörderin? Warum sollte eine Frau, die rundum von Feinden umgeben war, ausgerechnet den Menschen beseitigen, der als einziger zu ihr hielt?

»George starb vor anderthalb Jahren. Seitdem lebe ich hier allein. Wissen Sie, was die Leute behaupten? Ich hätte ihn verhext, ihn in einen großen, schwarzen Vogel verwandelt!«

Komische Geschichte, die da die Alte erzählte. David stellte sein Glas zurück und war ganz Ohr. Sie faszinierte ihn auf seltsame Weise. Und der alten Frau tat es offensichtlich gut, sich mal wieder richtig aussprechen zu können. Damit tat er ihr einen Gefallen.

Das Blut rauschte plötzlich in seinen Ohren. Er fühlte sich heiß an, als habe er Fieber. Der Grog heizte ihm ordentlich ein.

»Sie glauben nicht, dass ich eine Hexe bin, nicht wahr?«

Wie durch eine Wattewand vernahm er die Stimme. Was war nur los mit ihm? Er hatte wohl zu viel getrunken.

»Nein, nein ... warum ... sollte ich?« Aus unendlicher Ferne hörte er seine Stimme.

»Vielleicht haben sie ja recht, die Leute aus Tonklin, Mister Gander ...«

David presste die Augen fest zusammen, öffnete sie wieder. Er sah alles verschwommen. Mrs. Mallory schwankte ständig hin und her.

»Ich bin eine Hexe, Mister Gander. Verstehen Sie mich?«

Er fühlte sich willenlos.

»Ich kann Menschen in Tiere verwandeln. Das will ich auch mit Ihnen tun, Mister. Aber dazu müssen wir einen Spaziergang machen. Merken Sie schon etwas?«

Dieses Gefühl der Schwere, der Abwesenheit, nahm zu. Meinte sie das? Alles war ihm zu viel, selbst das Atmen fiel ihm schwer.

Etwas ging hier vor, das ihn bedrohte, aber David brachte nicht die Kraft auf, sich zu erheben und zu fliehen.

In seinem Grog war etwas gewesen. Ein Gift? Ein Betäubungsmittel?!

Die Leute in Tonklin hatten recht gehabt. Sie wollten nicht, dass er zu der Alten fuhr. Was passierte jetzt? Lief er nicht hinter ihr her?

»Hier ist es«, hörte er ihre Stimme. Etwas Erregendes, Jugendliches schwang in ihr mit. David Gander registrierte einen schwarzen Stollen. Violettes Licht flackerte in der Ferne. Sie gingen darauf zu. Wo befand er sich? Wie kam er hierher? War er eingeschlafen und träumte?

Der Grog war zu stark gewesen.

Mit einem Male fühlte er sich so leicht, als könne er schweben. Still lächelte er vor sich hin.

Ein geheimnisvolles Rauschen erfüllte den Stollen. David Gander trat mitten in den violetten Lichtkreis hinein. Lautlos umhüllten ihn die kalten Flammen, doch plötzlich erloschen sie.

»Wir sind da, Mister Gander«, sagte eine jugendliche Stimme. Sie hatte nur noch entfernt Ähnlichkeit mit der Ensebeth Mallory, die ihm die Tür geöffnet hatte.

Neben ihm stand ganz sicher Mrs. Mallory, aber sie war nicht mehr alt und runzlig und hatte keine grauen Haare. Eine junge Frau mit glatter Haut und schwarzen Augen stand neben ihm. Ihre Haut war makellos und hatte einen samtenen Schimmer. Ensebeth Mallorys Busen war straff. Sie trug keinen Fetzen Stoff am Leib – nackt, wie Gott sie erschaffen hatte, stand sie da.

David Gander schluckte. Wow, was für ein Traum!

Er sah Ensebeth Mallory so, wie sie vor fünfzig Jahren gewesen war – als Zwanzigjährige.

Sie verschwand mit ein paar Schritten in dem düsteren Hintergrund. Ins dunkelrote und violette Licht traten schemenhaft die Umrisse anderer nackter Menschen. Alles Frauen. Die unbekleideten jugendlichen Körper kamen aus allen Richtungen.

Erregt leckte sich David über seine trockenen Lippen.

Die Mädchen fassten sich an den Händen und bildeten einen großen Kreis. Sie gingen auf die Knie, warfen die Arme empor, und ihre Körper wanden sich schlangengleich im Rhythmus unsichtbarer Trommeln, die immer lauter wurden, immer drängender. Die Bewegungen der Mädchen und Frauen passten sich dem Rhythmus an.

Ein seltsamer Gesang mischte sich in das Dröhnen der Trommeln.

Wie von einem inneren Zwang getrieben, setzte David Gander einen Fuß vor den anderen, um den merkwürdigen Tanz aus der Nähe zu beobachten.

Wie war er hergekommen? In seiner Erinnerung klaffte eine Lücke. Er konnte sich an seine Ankunft im Haus der Alten erinnern und an sein erstes Gespräch. Er hatte etwas getrunken, einen Grog. Auf einmal war ein Schleier über seine Gedanken gefallen.

Je näher er dem nebelumwogten Tanzplatz kam, desto deutlicher verstand er einige Wörter, ohne allerdings deren Sinn zu begreifen.

»Arragkk tramorr ... arr ... arrr ... Rha-Ta-N'my!« Immer wieder den Namen: »Rha-Ta-N'my!«

Wer wurde hier beschworen? Was für eine geheimnisvolle Sekte war hier zugange? War es Teufelswerk? Hexenwerk? Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass hier eine Art Schwarze Messe stattfand.

David Gander musste an die Warnung der Dorfbewohner denken.

Ensebeth Mallory – eine Hexe, die von allen gemieden wurde!

Jetzt bekam alles einen Sinn.

Wohin hatte sie ihn gebracht? Wo befand sich dieser Keller, in dem sich dreizehn junge Frauen trafen, um ...

Er führte den Gedanken nicht zu Ende, wusste nicht, wie und was geschah. Plötzlich befand er sich mitten im Kreis der nackten Tänzerinnen. Eine Mauer bloßen Fleisches rückte auf ihn zu.

»Rha-Ta-N'my!«

Wie furchtbar das klang!

Die Luft über ihm begann zu flirren. Tiefschwarz senkte sich etwas auf ihn herab, aus einer Höhe, die niemals mit der Höhe der Kellerdecke übereinstimmen konnte.

Er sah alles verzerrt, war wie gelähmt. Er versuchte davonzulaufen, sich vor dem riesigen Schatten, der die Formen eines geierartigen Vogels annahm, in Sicherheit zu bringen.

Doch er konnte keinen Schritt vorwärts gehen, auch keinen zurück. Der riesige Vogel stieß mit machtvollen Flügelschlägen auf ihn herab. David Gander riss die Arme hoch um sich vor dem ersten Schnabelhieb zu schützen. Wie ein schwarzer Blitz fuhr etwas in sein Gehirn. Die Bilder zerbrachen, die er eben noch empfangen hatte. Er spürte, dass er den Boden unter den Füßen verlor. Schwerfällig erhob er sich mit kraftvollen Flügelschlägen. Flügelschlägen? Panik erfasste ihn. Er war kein Mensch mehr. Er selbst war dieser große, hässliche Vogel!

»Und ich sag dir, Schwedenfee: Etwas ist da superfaul.« Larry Brent saß hinter dem Steuer eines Ford. Neben ihm lehnte Morna Ulbrandson, attraktiver Import aus Schweden.

Die beiden PSA-Agenten kamen aus Schottland und waren unterwegs zum Bergland von Cumberland. Berichte der Polizei und Gerüchte, die eine alte Frau der Hexerei bezichtigen, hatten X-RAY-1, den geheimnisvollen Leiter der PSA, aktiv werden lassen.

Morna nickte. »Du denkst an Mister Ganders Wagen?«

»Ja. Er ist mit einem Auto gekommen. Übereinstimmend haben das der Wirt und die Gäste an jenem regnerischen Tag ausgesagt. Die Polizei hat herausgefunden, dass Gander offenbar sonst nirgends gewesen ist. Man hat ihn gesehen, wie er aus dem Dorf hinausfuhr und schließt daraus, dass er es trotz aller Mahnungen nicht lassen konnte, zu Mrs. Mallory zu fahren. Alle behaupten steif und fest, sie habe ihn ermordet, wie sie ihren Mann umgebracht hat. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, aber solchen Gerüchten muss man nachgehen. Mrs. Mallory verkehre mit dem Teufel. Stimmt es, oder ist das Ganze nur Gerede? Der Haken liegt bei Ganders Auto, daran gibt's nichts zu deuten. Mrs. Mallory wohnt allein. Es ist kaum anzunehmen, dass sie einen Wagen steuern kann. Den musste sie nach der Ermordung, wenn wir voraussetzen, dass sie es getan hat, logischerweise doch verschwinden lassen.«

»Was in der Tat geschehen ist. Das Auto ist spurlos verschwunden. Ebenso wie Mister Gander«, sinnierte die Schwedin. »In dem Fall hätte sie zumindest etwas davon verstanden, wie man einen Wagen in Bewegung setzt. Vielleicht hat sie auch nur einfach die Handbremse gelöst und ihn auf der abschüssigen Straße über den Hang rollen lassen. Plumps, weg war er.«

»Dann hätte man den Blechhaufen finden müssen. Es wurde alles abgesucht.«

»Richtig. Aber gehen wir von der Überlegung aus, dass es verschlungene Pfade und Wege gibt, die nur ihr bekannt sind.«

»Dann hätte sie fahren müssen. Aber eben das klammere ich aus. Es sei denn, Mrs. Mallory hätte eine Hilfe gehabt.«

»Alle behaupten, sie wohne allein.«

»Vergiss eines nicht: Angeblich paktiert sie mit dem Teufel. Wenn Beelzebub seine Hand im Spiel hat, ist manches möglich.«

1. Kapitel

Nach Tonklin waren es noch zwanzig Meilen. Normalerweise eine Fahrt von einer halben Stunde. Doch nicht auf dieser Strecke und unter den Wetterbedingungen.

Larry kam höchstens zehn Meilen in der Stunde voran.

Dichtes Schneetreiben nahm ihm die Sicht. Es schien, als wolle der Winter dieses Jahr sehr früh und mit Gewalt einbrechen.

Der Wind blies. Die Schneeflocken tanzten wild von dem dunklen Himmel. Kein Stern blinkte, und auch der Mond war nicht zu sehen.

Wie zwei überdimensionale Geisterfinger bahnten sich die Lichtstrahlen der Autoscheinwerfer einen Weg durch Nacht und Schneetreiben. Kein Fahrzeug, keine menschliche Siedlung war zu sehen – die Welt schien ausgestorben.

Die Straße war miserabel. Morna faltete die Karte auseinander. »Ich habe das Gefühl, du hast überhaupt keinen Asphalt mehr unter den Reifen.«

»Dein Gefühl trügt nicht. Du bist wie die Prinzessin auf der Erbse, Morna. Da wir keine Asphaltstraße fahren, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.«

Holprig und kurvenreich führte der Weg steil bergan. Gottlob waren auf die Reifen des Ford Schneeketten montiert.

»Jedenfalls ist es hier drinnen gemütlich warm. Wenn ich mir überlege ... nanu, was ist denn jetzt los?«, rief Morna. Der Motor stotterte, der Wagen zuckelte – und stand still.

»Jetzt hast du ihn abgewürgt!« Morna seufzte. »Dabei war ich überzeugt davon, dass du dich mit dem Vehikel auskennst. Am besten ist es, wir wechseln mal die Plätze, und du lässt mich fahren ...«

»Du hattest doch eben davon gesprochen, wie gemütlich es hier drinnen sei, nicht wahr?« Larry versuchte mehrmals, den Motor zu starten. Außer einem hässlichen Kratzen gab er keinen Laut von sich. »Wenn du es weiter so schön haben willst, empfehle ich dir, die Füße zu vertreten. In ein paar Minuten wird es hier drinnen eiskalt sein.«

Morna verdrehte die Augen. »Jetzt können wir wohl schieben.«

»Erst versuche ich es mal allein.« Larry schlug den Kragen seiner Jacke höher, stieg aus und klappte die Motorhaube auf. Er untersuchte zuerst die Zündung, konnte aber nichts feststellen.

Fünf Minuten vergingen, zehn.

Morna griff nach ihrer Pelzjacke und kam ebenfalls heraus. Fröstelnd zog sie die Schultern hoch. »Ich werde deinen väterlichen Rat annehmen und ein paar Schritte gehen. Ich habe schon Eisfüße.«

»Ich hoffe, dass ich in einer Viertelstunde den Fehler gefunden habe, und wir mit frischem Mut und frohem Sinn weiterzuckeln können.«

»Ich hoffe, dass dich dein frischer Mut nicht im Stich lässt, Superagent. Was ist, wenn sich nach einer Viertelstunde nichts tut?«

»Dann gehen wir zu Fuß.« Sie schluckte. »Bis nach Tonklin?« Links der Straße stieg der Felsen steil in die Höhe, rechts dehnte sich ein kahles Hügelgelände aus.

Morna schlang das Tuch fester um ihren Hals. Ihr Gesicht war gerötet von der kalten Luft. Die Schwedin entfernte sich ein paar Schritte von dem streikenden Fahrzeug und bog in einen schmalen, verschneiten Weg ein.

Sie warf noch einen Blick zurück und sah Larry im Werkzeugkasten herumwühlen. Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihre Lippen. Sie hoffte, dass ihm die Reparatur gelang. Sollte es nicht klappen, dann saßen sie fest und mussten warten, bis ein Fahrzeug vorbeikam, das sie abschleppte. Das war recht unwahrscheinlich, denn während der zweistündigen Fahrt durch das Bergland war ihnen niemand begegnet.

Das Schneetreiben hatte nachgelassen.

Hinter einer Buschgruppe stand ein altes, verfallenes Haus. Von weitem sah es aus, als hätte es kein Dach mehr. Erst beim Näherkommen war zu erkennen, dass ein Teil des Daches noch vorhanden war.

Neugierig trat Morna näher. In der Dunkelheit war nicht allzu viel zu sehen. Es gab keine Tür und Innenwände mehr, bloß noch Mauerreste, manche nur wenige Zentimeter hoch.

Der Wind pfiff durch die Fensterhöhlen.

Morna ging einige Schritte in die ehemalige Herberge und versuchte sich vorzustellen, dass hier einst Ritter herumsaßen oder reisende Kaufleute. Der größte Raum musste die Wirtsstube gewesen sein. Mit etwas Phantasie konnte man sogar noch erkennen, wo sich der große Kamin befunden hatte.

Die Schwedin trat um einen Mauerrest herum, der noch mannshoch war – und prallte zurück.

Sie starrte in ein verwüstetes Gesicht, in das wirr die Haare hingen. Ein Blick aus irrsinnigen Augen traf sie.

Morna war an Überraschungen gewöhnt. Sie schrie nicht und geriet nicht in Panik. Die Hände des Unheimlichen stießen ruckartig nach vorn. Ehe sich die Schwedin versah, wurde sie herumgerissen. Eine große, raue Hand legte sich auf ihren Mund.

Doch Morna war keine leichte Beute. Sie verstand es, sich ihrer Haut zu wehren, machte eine halbe Drehung nach rechts, warf ihre Arme zurück und bekam den Angreifer am Genick zu packen. Ehe er sich versah, schleuderte ihn die Schwedin über ihre Schultern. Es krachte, als der Mann auf den Boden schlug.

Morna kam jedoch nicht dazu, ihre Verteidigung auszubauen.

Ein Schatten tauchte an ihrer Seite auf.

Etwas zischte durch die Luft. Ein Handkantenschlag traf sie, ihr Kopf flog zurück.

»Larry!«, gurgelte sie. Dann wurde es schwarz vor ihren Augen. Sie sank auf den eiskalten Erdboden und merkte nicht, wie vier große Hände sie emporhoben und davontrugen.

X-RAY-3 wandte den Kopf herum.

War da nicht ein Laut gewesen?

Einen Moment lang war es ihm so vorgekommen, als hätte jemand seinen Namen gerufen.

Das konnte nur Morna sein.

»Morna?« Keine Antwort.

Die Schwedin konnte sich noch nicht außer Rufweite befinden. Er behielt den Schraubenschlüssel in der Hand und ging den Weg, den er Morna hatte gehen sehen.

Instinktiv fühlte er, dass hier etwas nicht stimmte.