Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

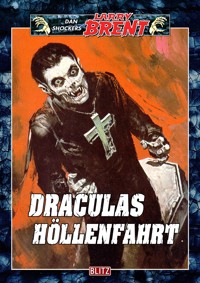

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Die fliegenden Särge von San Francisco Die Polizei erhält einen mysteriösen Anruf des Detektivs Harm Shuster. Er weiß nicht, wo er sich befindet - nur, dass er Hilfe braucht. Plötzlich wird das Gespräch unterbrochen. "Der Sarg, ich habe es gewusst. Er kommt durchs Fenster!" Das sind Shuster letzten Worte. Die PSA wird eingeschaltet. Larry Brent und Iwan Kunaritschew untersuchen den Fall. Als die fliegenden Särge in San Francisco Chaos und Schrecken säen, ist höchste Eile geboten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vortex, der blaue Dämon, wandelt auf der Erde. Larry Brent hat keine Ahnung, wie das Spiel des Schicksals mit den fliegenden Särgen in Zusammenhang steht In der Zwischenzeit geraten unschuldige Menschen in den Bann grauenhafter Ereignisse - und Iwan Kunaritschew in Todesgefahr ... Das Mädchen mit den Monsteraugen Vivian Mail hat Angst. Sie glaubt, dass ihre Tochter Bette bösartig ist. Seit ihrem achten Lebensjahr hat sich das Mädchen verändert. Nun glaubt Vivian, dass ihre achtzehnjährige Tochter sie umbringen will. Als Vivian in ihrem Garten einem Zyklopen-Mann begegnet, überschlagen sich die Ereignisse. Zur gleichen Zeit lernt die australische PSA-Agentin Vanessa Merlin den Abenteurer Piet deJong auf einer Party kennen. X-GIRL-P ist Zeugin, als der Holländer unter mysteriösen Umständen stirbt. Seine Augen hatten sich auf grauenhafte Weise verändert. Sofort informiert Vanessa ihre Kollegen von der PSA. X-RAY 1 setzt umgehend sein Spitzenteam Larry Brent und Iwan Kunaritschew in Australien ein. Bald zeigt sich, dass alle Ereignisse in engem Zusammenhang stehen und das Mädchen mit den Monsteraugen eine Kraft entfaltet, der die PSA-Agenten nichts entgegenzusetzen haben ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

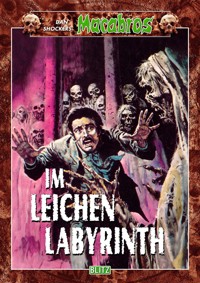

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 58

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-858-7

Dan Shockers Larry Brent Band 58

FLIEGENDE SÄRGE

Mystery-Thriller

Die fliegenden Särge von San Francisco

von

Dan Shocker

Prolog

»Ihr müsst mir helfen ...« keuchte die Stimme qualvoll. »Sie haben ... Schreckliches mit mir vor ... Wenn ich euch sage, was hier vorgeht – zweifelt ... ihr an meinem Verstand!« Der Mann, der das sagte, schien am Ende seiner Kraft. Er atmete schnell und röchelnd. »Ich will ... nicht so sein ... was sie aus mir ... gemacht haben ... Ich ...« Die Stimme wurde schwächer, das schwere Atmen, als wäre der Sprecher am Telefon einem körperlichen und seelischen Kampf ausgesetzt, verstärkte sich dagegen.

»Natürlich wollen wir Ihnen helfen«, reagierte eine andere Stimme. Sie klang klar und deutlich vom Band, das sich die Männer in dem halbdunklen Raum anhörten. Es handelte sich um die Stimme des Polizisten Frankie Salem, der in jener Nacht im 5. Revier von San Francisco seinen Dienst versah, als der Anruf kam. »Wir kommen sofort, Mister ... Aber dazu ist es wichtig, dass wir wissen, wer Sie sind, und vor allem, von wo Sie uns anrufen.«

»Das eben ... weiß ich nicht«, lautete die hervorgepresste, erstaunliche Antwort. »Ich weiß nicht, wo man mich hingebracht hat. Es ist eine Klinik. Lauter Idioten laufen hier herum. Das Haus ist sehr groß. Es muss mitten in einem Park stehen. Ich sehe viele Bäume, Spazierwege dazwischen. Aber von meinem Zimmer aus kann ich auch sehen, dass jenseits der Mauer eine Straße verläuft. Hin und wieder kommen Krankenwagen oder ein Taxi und bringen Patienten. Aber Besucher habe ich noch keine hier gesehen. In diesem Haus wohnt das Grauen! Mit den Menschen hier geschieht etwas. Ich weiß, dass ich nicht hierher gehöre, und doch halte ich mich hier auf.«

»Wie sind Sie dorthin gekommen, Mister?«, fragte Salems Stimme auf dem Band.

»Das weiß ich nicht. Als ich wach wurde, war ich hier.«

»Das heißt – man hat Sie entführt?«

»Ich weiß nicht. Ich war verbunden. Ich trug einen Kopfverband, und mein linkes Bein lag in Gips.«

»Also sind Sie in einem Krankenhaus?«

»Ja und nein. Das scheint nur eine Tarnung zu sein. Hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Sie machen etwas mit den Menschen.«

»Was macht man mit ihnen?«

»Sie sollen zu Vampiren werden.«

»Es gibt keine Vampire!« Man merkte der Stimme Frankie Salems an, dass es ihm schwerfiel, sachlich zu bleiben. Jeder, der hier zuhörte, dachte in diesem Augenblick dasselbe wie der Sergeant, der vergangene Nacht das gespenstische Telefonat aufzeichnete: Der Bursche am anderen Ende der Strippe hatte ein paar über den Durst getrunken.

»Sie werden sich wundern, Sergeant, was es alles gibt. Normalerweise dürfte ich das, was ich von mir gebe, überhaupt nicht mehr sagen können. Verstehen Sie?« Ein leises, sich irr anhörendes Gelächter drang aus den Lautsprechern. »Aber ich habe ihn überlistet.«

»Wen?«

»Den Doktor.«

»Name?«

»Ich weiß nicht, habe ich vergessen.«

Da verlor Frankie Salem endgültig die Geduld. »Nun hören Sie mir mal gut zu, Mister Unbekannt! Ich habe keine Lust, mir am Telefon Ihre Gruselgeschichten anzuhören. Wir stecken bis über beide Ohren in Arbeit. Hier gibt es wirklich Leute, die Hilfe benötigen und nicht nur so tun. Gehen Sie nach Hause, Mister, und schlafen Sie Ihren Rausch aus! Wenn Sie dabei am Friedhof vorbeikommen sollten, ziehen Sie den Kopf ein. Könnte sein, dass hinter der Mauer ein Monster lauert, um sich auf Sie zu stürzen. An solchen Orten gibt es übrigens auch Ghule, Leichenfresser, mein Lieber. Passen Sie auf, dass Ihnen auch davon keiner über den Weg läuft!«

»Das ist eine Unverschämtheit, Sie nehmen mich nicht ernst.«

»Ist das ein Wunder, Mister Unbekannt? Sie stehlen mir wertvolle Zeit. Wenn Sie wirklich in Gefahr sind, sagen Sie, wo wir hinkommen sollen. Wir könnten längst da sein und Sie aus Ihrer angeblich furchtbaren Lage befreit haben. Aber wir sind keine Hellseher, verstehen Sie?«

»Ja, ja!«, presste die fremde Stimme erregt hervor. »Ich will es Ihnen auch sagen, aber ich habe es vergessen. Das ist sein Werk! Ich sollte mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Aber es ist eben doch passiert. Nur, es gibt Lücken. Ich muss heraus hier, ich will nichts zu tun haben mit den Särgen, die kommen werden. Er schafft auch das.« Die Informationen, die der Unbekannte auf diese Weise gab, waren schwer zu begreifen. »Ich beschreibe Ihnen die Umgebung, soweit ich sie von dem Zimmer aus, in dem ich mich seit einigen Tagen befinde, erkennen kann. Vielleicht können Sie damit etwas anfangen. Suchen Sie, lassen Sie mich nicht im Stich!«, verlegte sich der Fremde, der seinen Namen noch immer nicht genannt hatte, aufs Flehen.

Doch er kam nicht mehr dazu, seine Beschreibung durchzugeben. Aus dem Lautsprecher des Tonbandgerätes, auf dem das von Frankie Salem aufgezeichnete Gespräch sich befand, klang plötzlich ein Knistern, Bersten und Klirren. Ein markerschütternder Schrei war zu hören.

»Der Sarg, ich habe es gewusst. Er kommt durchs Fenster!« Unendlich qualvoll und fern war die Stimme noch zu vernehmen. Es knackte einmal hart, und dann herrschte Totenstille.

Insgesamt drei Männer waren in dem kleinen Raum versammelt, der hinter dem Büro von Captain Clay Jenkins lag. Jenkins leitete die Abteilung für Kapitalverbrechen in San Francisco. Der Mann, der aussah wie ein Rodeo-Reiter und sich auch so kleidete, hätte sich nie so aufmerksam um diese scheinbar irrsinnige Telefonaufzeichnung gekümmert, wenn an dem Tag nicht noch zwei Umstände hinzugekommen wären.

Erstens stand inzwischen fest, um wen es sich bei dem Anrufer handelte, der seinen Namen nicht mehr nennen konnte. Es war ein gewisser Harm Shuster, der in San Francisco zusammen mit einer Freundin, einem ehemaligen Stunt-Girl, für den Film eine gutgehende Privatdetektei betrieb. Das Girl hieß Liz, stand ihren Mann beziehungsweise ihre Frau und wusste, wo es langging. Liz hatte drei Tage gewartet, ehe die Polizei erfuhr, dass Shuster verschwunden war. Liz suchte Shuster sogar auf eigene Faust. Das war schließlich ihr Job. Da sie aber stets gut und in der Vergangenheit für beide Seiten erfolgreich mit der Polizei zusammenarbeitete, blieb das Verschwinden des stadtbekannten Detektivs der Behörde schließlich nicht verborgen. Das alles führte aber die beiden Seiten auch noch nicht zusammen. Nach dem seltsamen Telefonanruf ließ Jenkins kurzerhand einen verhältnismäßig harmlos wirkenden Teil des Telefonats über die Rundfunkstation abspielen, um den Inhaber der Stimme ausfindig zu machen.

Liz Mandaler, Shusters Partnerin und Bettgefährtin, meldete sich und identifizierte die Stimme des Anrufers als die von Harm Shuster. Dies schlug im Police-Headquarters ein wie eine Bombe. Shuster war zwar manchem Scherz nicht abgeneigt, aber dass er sich mit der Polizei einen Unfug erlaubte, glaubte niemand. Shuster war selbst lange genug Polizist gewesen, ehe er sich selbständig machte, um hier seine Kollegen an der Nase herumzuführen. Plötzlich nahm man im Police-Headquarters das Telefonat sehr ernst. Und nicht nur dort!

Durch die routinemäßigen Meldungen an die PSA erfuhr auch diese Organisation von dem mysteriösen Hilferuf und dem angeblich durch das Fenster fliegenden Sarg, von dem Harm Shuster zuletzt noch gesprochen hatte.

Alles, was in den Bereich des Außergewöhnlichen fiel, alles, bei dem anzunehmen war, dass unsichtbare, finstere Kräfte, Geister, Dämonen oder gar die Hölle ihre Finger im Spiel hatten, interessierte und alarmierte die PSA. Eine Organisation wie diese war einmalig auf der Welt. So war es nicht verwunderlich, dass nach Bekanntwerden dieser ungereimten Dinge der Chef der PSA, X-RAY-1, sofort zwei Männer auf den Weg schickte, die im Umgang mit Außergewöhnlichem vertraut waren: Larry Brent alias X-RAY-3 und Iwan Kunaritschew alias X-RAY-7.

Für die beiden Freunde, die abends um neun mit einer planmäßigen Maschine aus New York eingetroffen waren, war die Demonstration gedacht. Der Bandinhalt allein war nur noch mal eine Auffrischung ihrer Erinnerung. Eine Kopie der Aufnahme hatten sie bereits in New York gehört. In San Francisco spitzte sich etwas zu. Deshalb waren sie hier, um die Zeichen, die auf Sturm standen, rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuarbeiten. Das würde aber schwer sein. Sie hatten keinen Anhaltspunkt, wo und wann etwas geschah und wie es sich zeigte. X-RAY-1, der geheimnisvolle Leiter der PSA, dessen wahren Namen und wahres Gesicht niemand kannte, war so ehrgeizig, das Unheil abzuwenden, ehe es unschuldige Opfer fand. Er rechnete fest, dass aufgrund der mysteriösen Botschaft, die alles und nichts aussagte, in den nächsten Stunden oder Tagen ein Ereignis eintrat, das die umgehende Anwesenheit der beiden PSA-Agenten erforderte. Aus Erfahrung wussten Larry und Iwan, dass die Tipps von X-RAY-1 stets heiß waren. Er schien manchmal zu ahnen, wo ein Fall besonders gefährlich werden konnte.

Nach der Demonstration war es 22 Uhr. »Choroschow, Towarischtsch«, sagte der Mann mit dem roten Vollbart und dem nicht minder wilden roten Haupthaar nach flüchtigem Blick auf das Zifferblatt seiner Armbanduhr. »In einer Stunde werden wir das Girl treffen. Ich schlage vor, dass wir jetzt schon losgehen und noch eine Kleinigkeit essen und trinken.«

»Du hast schon wieder Hunger, Brüderchen?«, fragte Larry Brent, der neben dem stiernackigen Russen wie ein braver, großer Junge aussah.

»Schon wieder ist gut. Du weißt, dass ich heute Abend nur einen kleinen Imbiss in der Maschine zu mir genommen habe.«

»Hoho! Jetzt untertreibst du aber, Brüderchen! In der Imbisshalle des Flughafengebäudes hast du im Vorübergehen einen doppeldeckigen Hamburger in dich reingeschoben, und wenn ich mich recht entsinne, hast du draußen vor dem Eingang noch zwei Hotdogs verdrückt, ehe wir in den Wagen stiegen, der uns hierher brachte. Das Ganze geschah vor einer Stunde.«

»Ich sage dir ja, dass ich über die Vorspeise nicht hinausgekommen bin.

Es ist höchste Zeit, dass ich was Anständiges zwischen die Zähne kriege.« Mit diesen Worten schlug er dem Freund auf die Schulter. Ein anderer wäre unter dem Schlag zusammengebrochen. Solche Liebkosungen waren nichts für zartbesaitete Naturen.

Die Freunde verabschiedeten sich von Clay Jenkins und vereinbarten, dass jede Seite die andere auf dem Laufenden halten sollte. Jedes ungewöhnliche Ereignis, und sei es scheinbar noch so unbedeutend, sollte dem anderen auf schnellstem Weg bekanntgemacht werden.

»Das gilt auch für den Fall, dass sich Harm Shuster nochmal meldet«, sagte Larry Brent zum Abschied. Daran aber glaubte keiner von ihnen. Die Geräusche auf dem Band ließen den Schluss zu, dass Harm Shuster Opfer eines unerklärlichen, heimtückischen und äußerst mysteriösen Gegners geworden war. Shuster hatte etwas erkannt, aber sein geistiger Zustand war schon so verändert gewesen, dass er nicht mehr in der Lage war, genaue Angaben zu machen. Vielleicht wusste Liz Mandaler doch mehr, als sie meinte mitteilen zu können. Sie hatte versprochen, sich noch heute mit ihnen zu treffen und ihnen Rede und Antwort zu stehen. Schon jetzt schien allerdings ausgeschlossen zu sein, dass Shusters letzter Auftrag etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte. Dennoch wollten – wenn sich kein anderer Anhaltspunkt zeigte – Larry und Iwan auch da nachhaken.

Sie fuhren mit dem Taxi, das telefonisch zum Headquarters bestellt worden war. »Zum Ritz Old Poodle Dog, Towarischtsch«, sagte der Russe zu dem Fahrer. »Post Street fünfundsechzig.«

»In das französische Lokal?«

»Genau, Sir. Habe gehört, dass man dort vorzüglich speisen kann.«

»Diese Empfehlung kann ich bestätigen.« Der Chauffeur fuhr an. Die Straße glänzte feucht, und der Himmel war dunkel und regenschwer. Vereinzelt fielen immer wieder ein paar Regentropfen auf die Frontscheibe.

Larry schmunzelte still vor sich hin, während er sich bequem in die weichen Sitzpolster zurücklehnte. Das war typisch Kunaritschew. Gleich in welche Stadt er auch kam, er wusste sofort, wo es das Beste aus Küche und Keller gab.

Die Straßen von San Francisco waren trotz des regnerischen Wetters um diese Zeit noch belebt. Viele Fahrzeuge waren unterwegs, aber auch Passanten. Der Mann auf der anderen Straßenseite, der sich in den Schatten eines Hauseingangs gedrückt hatte, schien den kühlen Wind und den Regen unangenehm zu finden. Er trug nur einen leichten, dunklen Anzug, ein dunkelblaues Hemd und keine Kopfbedeckung, mit der er sich vor dem stärker werdenden Regen hätte schützen können. Der Mann war jedoch kein gewöhnlicher Passant. Er stand die ganze Zeit über schon da, genau seit dem Eintreffen von Larry Brent und Iwan Kunaritschew. Der Fremde beobachtete auch die Wegfahrt. Er stand so tief im Schatten des Eingangs, dass die Scheinwerfer des davonfahrenden Taxis ihn nicht streiften. Der Unbekannte im Dunkeln zündete sich eine Zigarette an und hielt die hohlen Hände dicht vors Gesicht, um den Wind fernzuhalten, der die kleine Flamme auszublasen drohte. Der Streichholzschein warf sekundenlang einen hellen Lichtfleck auf das Gesicht des Fremden und seine Augen.

Die Augen waren – grellgelb, die Haut stahlblau.

Wer immer dort drüben im Hauseingang stand, konnte kein Mensch sein!

Das erfuhr Priscilla Holloway, die eine halbe Minute später um die Hausecke kam und zum Eingang eilte, als Erste. Die Frau, eine pensionierte Lehrerin, bewohnte im Dachgeschoss des vierstöckigen alten Mietshauses eine kleine Mansardenwohnung. Diese teilte sie mit einem frechen Kater namens Salomon und einem Papagei, der auf den Namen Captain Jim hörte. Dass Katze und Vogel sich vertrugen, war für die Nachbarn ein Wunder. Nicht für Priscilla Holloway.

Schon früh hatte Captain Jim, der ältere Rechte besaß, da er bereits seit dreißig Jahren im Haus der Lehrerin lebte, sich vor der kleinen Katze Respekt verschafft. Salomon, jung verspielt, war erst sechs Wochen alt, als er ins Haus kam. Mehr als einmal hatte er sich an den Vogel herangepirscht. Captain Jim hatte geschrien wie am Spieß, und das schrille Nein, nicht den Vogel, böser Kater! übernommen, mit dem Priscilla Holloway von Anfang an zwischen Lob und Tadel unterschied. Mit besonders schriller Stimme war die Lehrerin dabei aufgetreten, und der Kater hatte die Ohren angelegt. Diesen Misston in der Stimme mochte er nicht. Captain Jim, erfahren und lernfähig, hatte das Geschrei übernommen. Nachdem einige Male gehörig die Federn und Katzenhaare durch die Wohnung gewirbelt waren, kehrte schließlich Ruhe ein. Die beiden kamen miteinander aus, und heute gehörte es zum selbstverständlichen Bild, dass der Kater Salomon von Zeit zu Zeit im Vogelkäfig saß und sich die Welt durch die Gitterstäbe betrachtete, und der Graupapagei auf dem Rand des Futternapfs der Katze, wo er genüsslich die Körner des Trockenfutters pickte und in seinem Schnabel herumrollen ließ.

Wegen ihrer Tiere kam Priscilla Holloway nach Hause. Sie war bei einer Nachbarin gewesen, die nur wenige Häuserblöcke weiter entfernt wohnte. Die beiden alten Damen trafen sich abwechselnd, mal zum Kartenspielen, zum Handarbeiten und mal um gemeinsam auszugehen.

Priscilla Holloway, eine kleine grazile Frau mit flinken Bewegungen, fingerte schon nach ihrem Hausschlüssel in der Handtasche, als sie noch drei Schritte vom Eingang entfernt war. Die Frau erschrak, als sie in die Nische huschte und die Tür aufschließen wollte. Sie machte instinktiv eine Abwehrbewegung. Weil sie allein lebte, war sie ängstlich. Außerdem wusste sie aus den Zeitungen, wie unsicher die Zeiten waren. Da wurden den Leuten von Rowdys die Taschen aus den Händen gerissen, oder ein alter Rentner wurde wegen einiger Dollars, die er bei sich hatte ermordet. Selbst dort, wo viele Menschen zusammen waren, schreckten kriminelle Elemente nicht vor einem Überfall zurück. Einer ehemaligen Kollegin Priscilla Holloways war so etwas passiert. Bei einer Fahrt mit den berühmten Cable-Cars war plötzlich ein junger Mann, der ihr gegenübersaß, aufgesprungen. Blitzschnell hatte er seine Rechte nach ihrem Hals ausgestreckt und ihr die wertvolle Perlenkette abgerissen. Mehrere Personen wurden Zeugen, aber niemand griff ein. Der Dieb sprang aus dem fahrenden Cable-Car, tauchte zwischen den Passanten und in einer der engen Seitenstraßen des Chinesenviertels unter und wurde nie gefasst.

»Was treiben Sie denn hier?« Priscilla Holloway versuchte ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. Die alte Frau erkannte sofort, dass es sich um niemanden aus dem Haus handelte. Instinktiv fühlte sie in der Nähe des Fremden eine Gefahr. Ihr Gefühl trog sie nicht. Nur, wie und was geschah – damit rechnete sie nicht. Unwillkürlich ergriff die Frau die Handtasche fester. Ihr Blick fiel in das Gesicht des Unbekannten.

»Was soll denn das?! Wieso sind Sie denn maskiert?« Mechanisch kamen die Worte über ihre Lippen. Zwei, drei Sekunden sah sie das stahlblaue Antlitz mit den hellgelb glühenden Augen vor sich.

Aber das war ja gar keine Maske. Dieses Gesicht war echt! Haut konnte man färben – aber Augen, die so gelb waren wie Bernstein – Pupillen wie Augäpfel – ließen sich nicht künstlich herrichten. Priscilla Holloway begriff im gleichen Augenblick, dass sie eine ungeheuerliche Begegnung hatte. Zum Schreien kam sie nicht. Der Fremde presste ihr blitzschnell seine Rechte auf den Mund und zog sie an sich. Mit der Linken entriss er ihr den Hausschlüssel, ehe sie ihn fallen lassen konnte, und öffnete damit die Tür. Der Mann mit den gelben Augen und der blauen Haut schubste die kleine Frau in den schmalen, dunklen Hausflur und drückte die Tür hinter sich zu. Das alles lief so schnell ab, dass kein Passant und kein Autofahrer etwas bemerkte. Für einen Außenstehenden, der die Szene beiläufig beobachtet hatte, stellte sie sich so dar, als würde die alte Frau beim Betreten des Hauses gestützt.

Priscilla Holloway hatte Mund und Augen weit aufgerissen. Sie schnappte nach Luft und merkte, wie ihre Lunge nach Sauerstoff gierte. Vor ihren Augen begann die Luft zu flimmern und die Umrisse zu verwischen. Sie drohte ohnmächtig zu werden. Schon halb abwesend wurde sie nicht mehr gewahr, wie der unheimliche Fremde seinen Mund an ihren Hals presste und seine Zähne in ihre Halsschlagader drückte. Ein scharfer, spitzer Schmerz ließ die Frau zusammenzucken. Zwischen den blauen Lippen des Unheimlichen sammelte sich das Blut der Frau. Er schluckte es wie ein Vampir und ließ dann von seinem Opfer ab. Priscilla Holloway taumelte gegen die Wand und rutschte an ihr entlang zu Boden. Ihr geheimnisvoller, gefährlicher Widersacher hielt sie noch bei der Hand, als wolle er verhindern, dass sie zu hart fiel.

»Ich werde wiederkommen«, stieß der Blaugesichtige hervor. Seine gelben Augen waren durch den Bluttrank rot angelaufen. Die Pupillen und die Augäpfel sahen aus, als wären sie in einer klebrigen Flüssigkeit gebadet worden. »Und dann wirst du mir freiwillig deine Tür öffnen.« Die Stimme klang wie ein Hauch.

Priscilla Holloway bekam diese Worte nicht mit. Sie registrierte auch nicht, dass ihr unheimlicher Gegner wie ein Schatten verschwand. Leise klappte die Tür ins Schloss.

Priscilla Holloways Bewusstlosigkeit dauerte knapp sechzig Sekunden. Dann kam sie wieder zu sich, schüttelte sich überrascht und bemerkte, dass sie auf dem Boden lag. Sie raffte sich auf und bückte sich noch mal, als sie feststellte, dass ihr Hausschlüssel auf dem Fußboden lag. Offenbar war er ihr beim Sturz aus der Hand gefallen. Die Frau stierte einen Moment vor sich hin, durchquerte dann kopfschüttelnd den Korridor und lief langsam über die Treppe nach oben.

Priscilla Holloway war verwirrt. Sie war hingefallen. Vielleicht eine kurze Blutleere im Gehirn? In letzter Zeit hatte sie öfter Schwierigkeiten mit Herz und Kreislauf. Das Alter. Sie hatte Tropfen, um die Beschwerden zu mildern. Aber da sie keine besonders hohe Meinung von den Ärzten hatte, nahm sie diese Tropfen nicht. Diese und andere belanglose Gedanken gingen ihr durch den Kopf, als sie langsam Stufe für Stufe nach oben ging. Einige Male blieb sie stehen, um zu verschnaufen. Dabei gingen ihr seltsame Bilder durch den Kopf. Es kam ihr einen Moment so vor, als wäre sie jemandem begegnet. Unwillkürlich drehte sie den Kopf und blickte in den dämmrigen Hausflur zurück, der jedoch leer und verlassen lag. Seltsam, es schien ihr, als wäre da jemand gewesen, der sie angesprochen und angerührt hatte. Unwillkürlich näherte sie, während sie still und nachdenklich stand, ihre Hand der kleinen, geschwollenen und blutunterlaufenen Wunde an ihrem Hals. Sie tastete mit den Fingerspitzen über die Bisswunde, ohne jedoch zusammenzuzucken oder sich besondere Gedanken darüber zu machen. In dem Moment, als ihre Fingerkuppen die lädierte Stelle berührten, setzten alle Gedanken aus. Nur eine Frage tauchte noch mal auf, und sie war selbst überrascht, weshalb sie gerade jetzt daran dachte. Gab es böse Geister oder Dämonen? Konnte es sein, dass sie einem begegnet war?

Nein, sagte sie sich dann, ich bin ein wenig durcheinander. Rührt offensichtlich noch von meiner Ohnmacht her. Ich hätte bei Mary nicht so viel Likör trinken sollen. War heute Abend ein bisschen zu viel für mich.

Priscilla Holloway setzte ihren Weg fort. Ihre Beine waren nicht mehr so schwer, und sie kam schneller vom Fleck. Als sie vor ihrer Wohnungstür stand, waren alle Gedanken an einen möglichen ungewöhnlichen Zwischenfall vergessen.

Geister und Dämonen? Lachhaft! So etwas gab es doch nicht.

Als die Frau ihre Wohnung betrat, kam es nur zwei Straßenecken weiter zu einem Zwischenfall, der – hätte sie ihn beobachten können – sie eines Besseren belehrt hätte. Dort nämlich trat der Dämon, der, ohne dass sie es ahnte, ihr Leben von Grund auf verändert hatte, erneut in Aktion. Diesmal auf eine andere Weise.

Es war Varox, der blaue Dämon, und er ernährte sich wie ein Vampir vom Blut der Menschen. Aber im Gegensatz zu dem irdischen Grafen Dracula, seinen Bräuten und Vampiropfern führten die Ausgesaugten nach dem Vampirbiss nicht das Dasein der Untoten. Mit Varox' Opfern geschah etwas anderes.

Das Opfer, das er sich jedoch in diesem Moment ausgesucht hatte, erfüllte einen anderen Sinn für ihn. Es handelte sich um einen Taxifahrer. Varox, der Mann mit der blauen Haut, war bis zur Ecke Eddy Street/Octavia Street gelaufen. Inzwischen goss es in Strömen. Weit und breit war kein Mensch mehr zu sehen. Umso verständlicher war es für den Taxichauffeur, dass der Passant sich in dem Moment vom dunklen Hauseingang löste, als der Wagen in Sichtweite kam. Der Mann war vom Regen überrascht worden und hatte Schutz gesucht. Der Taxichauffeur steuerte sofort rechts heran, beugte sich über den Beifahrersitz und stieß die Tür auf, um den Fahrgast schnell einsteigen zu lassen. Der Fremde hatte den Kragen seines Jacketts hochgeschlagen und hielt den Kopf gesenkt.

»Na, dann kommen Sie mal rein in die gute Stube. Hier ist es trocken, Sie hat es ja schön erwischt. Ich ...« Weiter kam der Fahrer nicht mehr. Er sah das blaue Gesicht mit den blutunterlaufenen Augen, und sein Magen krampfte sich beim Anblick des Mannes zusammen. Das Gefühl einer großen, unbekannten Gefahr breitete sich sofort in ihm aus. Sein Gefühl trog ihn nicht. Aber er kam weder zum Schreien noch zu einer Abwehr. Der andere war schneller. Und das, was geschah, erfolgte Schlag auf Schlag, dass dem überrumpelten Taxichauffeur nicht bewusst wurde, wie alles eigentlich zustande kam. Seine Jacke, in deren Innentasche er die Pistole verbarg, um sich vor Überfällen zu schützen, öffnete sich wie unter dem Griff einer unsichtbaren Hand. Ruckartig rutschte die Waffe aus der Tasche und flog dem unheimlichen Fahrgast auf dem Beifahrersitz wie durch Zauberei in die Rechte, die er im gleichen Augenblick danach ausstreckte. Genau passend presste sie sich in seine Handinnenfläche. Varox konnte sofort den Zeigefinger um den Abzugshahn legen. Dann fielen in dem am Straßenrand stehenden Taxi, auf das der Regen in Strömen herunterklatschte, zwei Schüsse.

Der Chauffeur spürte nicht mehr, wie der Tod kam. Die Kugeln trafen ihn kurz hintereinander, bohrten sich genau oberhalb der Nasenwurzel in seinen Kopf und töteten ihn augenblicklich. Der Tote saß noch aufrecht, als der blaue Dämon ihn zu sich herüberzog. Der Kraftaufwand war groß, doch dem Dämonischen schien das nichts auszumachen. Er zerrte den schweren Körper seitlich an sich vorbei und über die Rückenlehne hinweg. Es knackte im Polster. Der blaue Dämon kniete auf den Sitzen und schob die Leiche auf die Rückbank. Er drückte den Toten tief und flach hinab, so dass er von außen nicht zu sehen war. Aus vorbeifahrenden Autos hatte kein Mensch das Verbrechen beobachtet. Varox nahm den Platz des Fahrers ein. In seinem zerknautschten und völlig durchnässten Anzug hockte er am Lenkrad. Nässe und Unordentlichkeit machten ihm nichts aus. Er empfand sie nicht mal. Geschöpfe seines Schlages litten – wenn überhaupt – unter anderen Symptomen.

Das Taxi machte einen Satz nach vorn, als der Blaugesichtige seinen Fuß aufs Gaspedal drückte. Das Yellow-Car glitt wenige Augenblicke später im allgemeinen Verkehrsfluss mit. Auf den hügeligen Straßen ging es stadtauswärts. Varox' Ziel war die Post Street.

1. Kapitel

»San Francisco und so ein Sauwetter«, murrte der Mann, der den 280 PS starken Truck steuerte. »Das kommt auch alle Jubeljahre mal vor. Und hier wollt ihr also wirklich bleiben?« Während der stoppelbärtige Trucker das sagte, wandte er den Kopf und warf einen Blick auf seine beiden Mitfahrer. Es handelte sich um den sechsundzwanzigjährigen Herbert Neumann und seine zweiundzwanzigjährige Frau. Das Paar war seit zwei Monaten verheiratet und hatte die Flitterwochen mit einem Flug nach New York eröffnet. Damit war das Ersparte schon fast draufgegangen. Doch daran störten sich der blonde Frankfurter und die schwarzgelockte Offenbacherin nicht. Das hatten sie schließlich einkalkuliert. Es war ihnen nur wichtig erschienen, erst mal nach Amerika zu kommen. Den Rest wollten sie als Abenteuerreise zurücklegen. Insgesamt sechs Monate sollte sie dauern, wobei das Paar kreuz und quer durchs Land ziehen wollte. Dabei nahmen die beiden alle möglichen Gelegenheitsjobs wahr, um über die Runden zu kommen. Als Tellerwäscher und Bedienung, als Sargträger und Babysitter hatten sie schon gearbeitet. So zogen sie von Stadt zu Stadt und blieben da, wo es ihnen gerade gefiel oder die Möglichkeit sich ergab. Sie übernachteten in alten Schuppen, Ställen, in abbruchreifen Häusern oder auf Farmen. Da waren sie nicht wählerisch. Auch Übernachten im Freien war einkalkuliert, wenn sie mal nichts anderes fanden. Mit Schlafsäcken und wetterfester Kleidung waren sie auch solchen Situationen gewachsen.

Der Truckerfahrer ließ Carla, die in hautengen Jeans und einem nicht minder knappen Pulli steckte und antworten wollte, erst gar nicht zu Wort kommen.

»Ich durchfahre die Stadt bloß. Mein Etappenziel ist Fresno, und dann geht es noch in der gleichen Nacht nach Los Angeles weiter. Drei Tage später bin ich in Las Vegas, Freunde. Und dann geht es rund, beim großen Trucker-Treffen mit Wahnsinnsfahrten durch die Wüste. Solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen.«

Herbert Neumann beugte sich nach vorn. »Schönen Dank für das Angebot! Wir würden gern mitfahren. Die Fahrt von Sacramento bis hierher war wirklich kurzweilig. Aber eine Woche San Francisco muss schon sein. Dann ziehen wir weiter. Wenn wir erst mitkommen nach Los Angeles und Las Vegas, gerät unser Plan durcheinander. Vielleicht treffen wir uns später nochmal.«

»Eine Frage, Partner?«, schaltete sich Carla sofort ein.

»Ja, Mädchen? Schieß los«, reagierte der Truckerfahrer und wälzte seinen dreifachen Kaugummi auf die andere Seite.

»Du kennst dich in San Francisco sicher gut aus?«

»Kann man wohl sagen. Wie in meiner Hosentasche.«

»Dann kannst du uns bestimmt einen Tipp geben, wo wir einige Nächte bleiben können, wo es wenig kostet.«

»Ich denke, ihr habt so gut wie überhaupt keinen Cent in der Tasche?«

»Wir leben von der Hand in den Mund, wenn du das meinst«, entgegnete Carla Neumann. »Je weniger wir für die Übernachtung hinlegen müssen, desto besser. Am liebsten ist es uns, wenn wir irgendwo für die Unterkunft unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen könnten. Wir arbeiten als Tellerwäscher, Tischabräumer, Salatputzer oder Kartoffelschäler in jeder Hamburger-Station.«

Der Truckerfahrer, der sein langes Gefährt durch die Van Ness Ave rollen ließ, schüttelte den Kopf. »In San Francisco weiß ich da nichts, Freunde. Aber wo ihr kostenlos nächtigen könnt, kann ich euch trotzdem sagen.«

»Solche Tipps sind Gold wert, Partner. Wo's überhaupt nichts kostet, schlafen wir am liebsten.«

»In der Nähe vom Friedhof. Wenn es euch da nicht graust.«

»Wie kommst du darauf? Die Toten tun einem doch nichts.«

»An der Nordmauer steht ein altes Mietshaus. Es wurde bei dem großen Erdbeben 1906 stark beschädigt, aber von seinem Besitzer wieder aufgebaut, wie ich erfahren habe. Bis vor fünf Jahren war das Gebäude noch bewohnt. Dann wurden die Menschen evakuiert. Grund: es zeigten sich Risse im Haus. Spätere Erderschütterungen, die hin und wieder die Stadt heimsuchen, haben diesem Haus besonders stark zugesetzt. Es hängt ein Schild dran: Betreten streng verboten! Einsturzgefahr! Meiner Meinung nach wird da übertrieben. Ich kenne nämlich Leute, die dort schon übernachtet haben. Sie sind alle munter und fidel und kehren immer wieder in dem Hotel ein.« Der Trucker zählte einige Namen auf. Es handelte sich um Leute ohne festen Wohnsitz, die mit den Truckern durchs Land reisten und mal hier, mal da abstiegen.

Herbert und Carla Neumann waren sofort dafür. Der Trucker fuhr extra einen Umweg und lenkte sein Fahrzeug in eine dunkle Straße, in der nur wenige Häuser standen. Bäume flankierten die Allee zu beiden Seiten, direkt vor ihnen breitete sich eine schwarze Mauer aus, hinter der die Silhouetten hoher Bäume zu erkennen waren. Das war der Friedhof, von dem der Trucker gesprochen hatte. Er fuhr am schmiedeeisernen, um diese Zeit verschlossenen Eingangstor vorbei, umrundete die Mauer und gelangte auf diese Weise zur Nordseite. Dort stand das Haus. Es sah in der Tat mitgenommen aus. Ein Teil des Daches war eingebrochen, quer durch die Frontseite lief ein etwa fünf Zentimeter breiter Spalt, der aussah, als sei das Gebäude an dieser Stelle aus zwei Hälften zusammengesetzt. Die Fenster waren teilweise noch erhalten. In erster Linie gähnten den Neumanns jedoch leere Fensterlöcher entgegen, die sie an ausgebrannte Augenhöhlen erinnerten. Die Haustür war mit Brettern vernagelt, aber schon von weitem war zu sehen, dass zwei Bretter nur lose angelehnt waren. Jemand musste sie mal herausgerissen haben.

»Es gibt Räume, die sind noch einwandfrei, habe ich mir sagen lassen. Solange das Haus steht, erfüllt es für Leute, die nur mal schnell über Nacht billig ein Dach über dem Kopf brauchen, vollauf seine Dienste. Fließend Warm- und Kaltwasser und elektrischen Strom gibt es nicht mehr. Inwieweit die Toiletten noch benutzbar sind, müsst ihr selbst herausfinden. Ohne Wasserspülung funktionieren sie bestimmt noch. Damit gaben sich unsere Vorfahren schließlich auch zufrieden.«

Carla und Herbert Neumann verabschiedeten sich von dem Fernfahrer, der ihnen zuwinkte und alles Gute wünschte. Der Motor brummte auf, aus dem Auspuff schoss eine schwarze Rauchwolke, und dann rollte das schwere Anhängerfahrzeug wieder an. Die beiden Deutschen blickten dem LKW nach, bis er um die Ecke verschwunden war.

Es nieselte nur noch leicht. In den Mulden der abgesackten Steine, die zum Hauseingang führten, stand knöcheltief das Wasser. Herbert und Carla trugen ihre Schlafsäcke, die sie zusammengerollt auf den Rucksäcken befestigt hatten, auf dem Rücken. Jeder von ihnen hatte noch eine Jutetasche dabei für Dinge, die sie rasch benötigten: Landkarten, Geld, Ausweispapiere, Getränke und Lebensmittel.

Schnell waren die losen Bohlen auf die Seite gestellt. Die verwitterte, zerkratzte und mit zerfetzten Plakaten beklebte Tür lag dahinter und war nicht mehr verschlossen. Im Hausflur lag allerhand Unrat. Leere Flaschen, durchweichtes Zeitungspapier. Coladosen, Zigarettenstummel, die bewiesen, dass hier öfter Leute übernachten. An den Wänden waren obszöne Zeichnungen und Schmierereien. Die Wohnungen im Parterre befanden sich in äußerst schlechtem Zustand. Die Türen waren herausgerissen, viele Steine, Erde und Schutt lagen herum. Auch an den Wänden hier drinnen und im Boden zeigten sich Risse, die die Theorie bestätigten, dass dieses Haus durch kleinere und größere Erdbeben in diesen Zustand versetzt worden war.

»Gehen wir nach oben?«, fragte Herbert Neumann seine junge Frau.

Carla nickte. Für sie beide stellte sich nicht einen Moment die Frage, ob sie hier bleiben sollten oder ob es besser wäre, etwas anderes zu suchen. Sie hatten schon unter Bäumen und Brücken geschlafen. Dieses Haus – das war auf den ersten Blick zu erkennen – war nachträglich mutwillig weiter zerstört worden. Ein Teil des Treppengeländers war herausgelöst, Fenster im Hausflur und in einigen Wohnungen fehlten völlig.

Zur Friedhofsseite hin entdeckte das Paar einen kleinen, verhältnismäßig sauberen und auf jeden Fall völlig trockenen Raum. Das Fenster lenkte den Blick auf den nächtlichen Friedhof. Reihenweise lagen Gräber und Kreuze unter ihnen. Carla öffnete das knarrende, klemmende Fenster. Der Duft von Laub, verwelkenden Blumen und feuchter Erde stieg in ihre Nase. Die Gräber, auf die sie hinabsehen konnte, schienen schon älteren Datums zu sein. Ein frischer Grabhügel war weit und breit nicht zu sehen. »Hier herrscht bestimmt Ruhe«, bemerkte die junge Frau. »Da können wir zufrieden schlafen.«

In dem kahlen Zimmer mit den Tapetenresten und den herausgetrennten elektrischen Kabeln an den Wänden war genügend Licht vorhanden, um alles gut wahrzunehmen. Herbert Neumann hatte zwei Taschenlampen in die Ecken gestellt.

»Jetzt wird es ja fast romantisch«, sagte Carla, die sich halb umgedreht hatte und dabei war, das knarrende Fenster zu schließen. »Die Nachttischlampen sind schon installiert.«

»Fehlen nur noch die Doppelbetten, Clair.« Er nannte sie Clair, seit sie sich kannten. »Aber die sind auch gleich aufgestellt.«

»Ich helfe dir dabei.« Sie stemmte sich, während sie das sagte, noch mal mit aller Kraft gegen das verzogene Fenster. Dabei drehte sie ihr Gesicht notgedrungen wieder der Fensterseite zu. Dabei sah sie etwas, und im ersten Moment dachte sie, es handele sich um einen Schatten auf der Innenseite der Scheibe, hervorgerufen durch ihren Mann, der hinter ihr stand. Erst in dem Moment merkte sie, dass Herbert bereits am Boden kniete und den ersten Schlafsack ausrollte. Ihr Mann konnte sich ja gar nicht im dunklen Glas spiegeln!

Die schattenhafte Bewegung – war direkt vor ihr. Auf halber Höhe, über die Büsche und Heckensträucher hinweg, die die Gräber säumten, und zwischen den dunklen Stämmen der Weiden, schwebte ein großer, dunkler Gegenstand.

Ein – Sarg!

Carla Clair Neumann stand da mit weit aufgerissenen Augen und glaubte, ihnen nicht trauen zu können. »Schnell, komm doch mal her«, stieß sie erregt hervor. »Ich glaube, ich spinne. Da unten ist was.«

»Vielleicht ein Ghul, wie?«, scherzte Herbert, richtete sich auf und kam geduckt, mit zu Krallen geformten Fingern, auf sie zu. Er fletschte das Gebiss. »Junge Frauen«, fuhr er mit krächzender Stimme fort, »mag ich besonders gern. Die weiße, knackige Haut hat es mir angetan. Dein Ghul, Clair, ist schon da. Du brauchst nicht nach einem andern Ausschau zu halten.«

»Lass den Unsinn!«, fuhr sie ihn an. »Mir ist nicht zum Scherzen, Herbert. Da ist wirklich etwas. Schau hin! Sage mir, ob du das Gleiche siehst – oder ob ich träume.«

Es war etwas in ihrer Stimme, das ihn veranlasste, die nächste scherzhafte Bemerkung, die ihm schon auf den Lippen lag, zu unterlassen.

»Ich werde verrückt«, stieß er hervor, als er es auch sah. Der Sarg, zum Teil noch bedeckt mit krumiger Erde, schwebte etwa drei Meter über dem Boden, beschrieb einen Kreis, drehte sich mehrmals hart und schnell um seine eigene Achse – und stieg dann blitzschnell in die Höhe!

Die beiden jungen Menschen in dem einsamen, zum Abbruch bestimmten Haus wurden von dem unglaublichen Ereignis völlig überrumpelt. Wie ein Geschoss jagte die Totenkiste auf das schwach beleuchtete Fenster und damit auf sie zu.

»Runter!«, brüllte Herbert Neumann, packte geistesgegenwärtig seine Frau am Arm und riss sie mit scharfem Ruck zu Boden.

Keine Sekunde zu früh. Es krachte, und der dunkelbraune Sarg sauste mit der Schmalseite durchs Fenster. Scherben flogen durch die Luft, das Fensterkreuz barst auseinander wie bei einer Explosion. Carla schrie gellend auf, während sie zu Boden ging, Holz- und Glassplitter auf sie niederprasselten und sie unwillkürlich schützend die Hände über sich hielt, um Verletzungen am Kopf und vor allem an den Augen zu vermeiden. Schützend warf sich ihr Mann über sie und presste sie an die Wand. Mit dem Bersten und Splittern kam ein ungeheurer Luftzug. Er strich über sie hinweg, und sie fühlten die eisige Kälte, die ihnen schier die Luft abstellte. Sie sahen, wie sich ihr Atem vor ihren Mündern als Hauch niederschlug.

Der Sarg überschlug sich und drehte sich wie ein Kreisel um sich selbst. Der Deckel, der nur noch lose an einem einzigen langen Nagel hing, kippte seitlich herunter und schleifte über den Boden. Carla Neumann schrie markerschütternd auf, als die Leiche aus dem Sarg flog. Die vermoderte Totenkleidung flatterte wie eine Fahne um die pergamentartig vertrocknete Leichenhaut und knatterte in dem kalten Wind, den die Totenkiste mitgebracht hatte und der sich zu einem mittleren Orkan entwickelte. Staub und Dreck wurden aufgewirbelt. Das Gepäck und der bereits aufgerollte Schlafsack flogen wie welke Blätter kreuz und quer durch die Luft. Die Taschenlampen fielen um. Eine erlosch. Beide rollten über den Boden und wurden von einem Ende des Zimmers zum anderen getrieben. Es schien, als hätte sich im Unsichtbaren ein Tor geöffnet, aus dem das grässliche, ohrenbetäubende Fauchen und der eisige Wind kamen. Die Leiche flog mit dem Dreck und dem Gepäck durch den Raum und drehte sich wie in einem Wirbel immer im Kreis.