Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

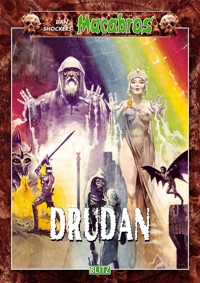

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Die Spuk-Ruine von Maronn Maronn - was ist das und wo liegt es? Durch Doc Shadow hat Björn Hellmark von diesem Ort erfahren. Dort treffen sich die Omega-Menschen, die aus einem fernen Land kommen. Doc Shadow hat das unsichtbare Terrain entdeckt, das Zugang zu Maronn bietet. Björn dringt in das Reich des Todes vor. Ihm bleiben vierundzwanzig Stunden - keine Sekunde länger, sonst ist er für immer verloren und wird für immer im Jenseits spuken. Die Uhr tickt, und die tödliche Falle in der Spuk-Ruine schlägt zu! Drudan, der Mysterien-Macher Er hat viele Namen aber nur eine Aufgabe: Er ist der Herr und Meister der Mysterien, die Menschen zu allen Zeiten in Bann geschlagen haben. Drudan weiß auch etwas über Rha-Ta-N my, die Dämonengöttin. Der Spiegel der Kiuna McGollygosh kommt zum Einsatz, denn es gilt, in einer anderen Dimension die Spur Drudans zu verfolgen. Er existiert seit Anbeginn der Welt und kannte schon die Urkontinente Mu, Hyperborea und Xantilon. Seine Hinterlassenschaft ist tödlich! Denn was er sich ausdenkt und träumt … wird lebendig! Bald sind in der chaotischen Welt der Dämonen alle Türen verschlossen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 57

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-757-3

Dan Shockers Macabros Band 57

DRUDAN

Mystery-Thriller

Die Spuk-Ruine von Maronn

von

Dan Shocker

Prolog

»Bitte, meine Damen und Herren«, sagte der Fremdenführer, »bleiben Sie nun dicht beisammen, da wir in einen Teil des Schlosses kommen, in dem es besonders viele Abzweigungen, Korridore und Durchlässe gibt, in denen man sich leicht verlaufen kann. Ich möchte meine Arbeitszeit nicht unnötig verlängern, um später dann nach Verirrten zu suchen.«

Einige Leute aus der Reisegesellschaft lachten und scharten sich automatisch enger um den Mann, der mit der Schlossführung betraut war.

Die Gruppe bestand aus insgesamt siebenundzwanzig Personen. Alles Amerikaner, die einen Europatrip machten und die dritte Etappe ihres Reiseziels erreicht hatten: die schottischen Highlands. Hier gab es noch viele mehr oder weniger gut erhaltene Castles und Schlösser, einige von ihnen waren sogar bewohnt.

Der trutzige Koloss von Dwellyn-Castle war eines dieser hervorragend erhaltenen Bauwerke. Die jetzigen Besitzer wohnten allerdings nicht mehr darin. Die Wände waren feucht, die Räume nicht heizbar, und nur in den Flügeln, durch die Touristen geführt wurden, gab es elektrisches Licht.

Dwellyn Castle sah aus wie ein riesiger, eckiger Kasten. Sogar die Türme waren eckig. Davon gab es insgesamt drei.

Das Castle diente dem jetzigen Besitzer als eine Art Museum. Es gab alte Waffen und Rüstungen zuhauf. In einigen Kammern standen Vitrinen, in denen hinter einbruchssicherem Glas ebenfalls waffentechnische Utensilien lagen, die von manchem Besucher gern als Souvenir mitgenommen würden, wären sie nicht unter Verschluss.

Die Gewölbe, die fünf Meter tief im Erdreich lagen, waren in der Tat riesig. Katakombenartige Gänge führten in verschiedene Verliese und Nischen. Hinter eng stehenden Gittern waren Skelette zu sehen. Manche lagen auf dem Boden, andere standen wie Soldaten an der Wand.

Pestleichen, erklärte der Fremdenführer. Man hatte die Toten, die der furchtbaren Seuche zum Opfer gefallen waren, hier unten in die Gewölbe geschafft. Wenn eines voll war, wurde es zugemauert.

Um die Neugier der heutigen Zeitgenossen zu stillen, hatte der Herr von Dwellyn-Castle einige Mauern geöffnet und mit Gittern versehen lassen.

Blitzlichter zuckten, Kameraverschlüsse klickten, Schmalfilmkameras surrten.

An den drei Gittern drängten sich die Menschen. Loretta Franklin war eine der letzten, die an das Gitter herankam. Die anderen Reisenden gingen schon weiter. Der Korridor zweigte nach drei Seiten ab. Deutlich war zu sehen, dass Teilnehmer an der Führung sich rechts hielten und dort hinter der Mauer verschwanden.

Die neunundzwanzigjährige Sekretärin, die aus Connecticut stammte und allein lebte, reiste leidenschaftlich gern. Besonders angetan hatten es ihr geschichtsträchtige Plätze, alte Schlösser und Burgen, Städte, die eine große Vergangenheit hinter sich hatten. Solche Dinge fand man am besten in Europa. Deshalb zog es sie immer wieder hierher.

Loretta war ebenfalls eine leidenschaftliche Fotografin, entwickelte zu Hause sogar ihre Bilder selbst und fertigte von den schönsten Aufnahmen Vergrößerungen an.

Kurz hintereinander schoss sie noch zwei, drei Aufnahmen, hielt die Kamera an die Gitterstäbe und holte mit dem Objektiv einen der Knochenmänner von der gegenüber liegenden Wand ganz nahe heran.

Sie hörte die sich entfernenden Schritte und blieb allein im Korridor mit den vergitterten Nischen zurück. Bis zur Abzweigung nach rechts waren es rund zehn Schritte.

Loretta Franklin fürchtete nicht, sich in den nur schwach beleuchteten Gängen zu verlaufen. Schließlich hörte sie noch die Stimmen und Schritte der anderen Reisegefährten, das leise Lachen, als der Fremdenführer eine witzige Bemerkung machte, die sicher nicht hier unten dazu gehörte.

Die junge Blondine bog nach rechts ab und war überzeugt davon, die anderen wieder zu finden. Loretta Franklin stutzte. Der Korridor ging nicht weiter! Vor ihr aus dem Boden ragte unüberwindlich und massig eine Mauer auf und schnitt ihr den Weg ab.

Ihre Augen verengten sich, und schnell ging sie an der Mauer entlang, in der Hoffnung, dass im Halbdunkeln weiter rechts der Korridor wieder zu den anderen führte. Doch auch hier ging es nicht weiter.

»Aber das gibt's doch nicht!«, entfuhr es der Frau. »Ich habe deutlich gesehen, dass die Gruppe hier entlang gegangen ist.« Unbehagen breitete sich in ihr aus. Loretta Franklin hörte keine Stimmen mehr! Ihre Reisegefährten mussten aber hinter der Mauer sein.

»Hallo!«, rief die junge Frau spontan, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren und auf ihre Lage aufmerksam zu machen, ehe die anderen außer Hörweite waren. »Vergesst mich nicht. Ich bin hier.«

Sie schlug mit der flachen Hand gegen das dicke Gemäuer. Da versank ihre Hand im Stein wie im Nebel, und im ersten Moment nahm sie diese ungeheuerliche Tatsache überhaupt nicht wahr.

Aus dem Schatten streckte sich ihr eine Hand entgegen. Die Hand eines Skeletts!

Loretta Franklin kam zu keiner vernünftigen Erklärung mehr und auch nicht mehr zum Schreien.

Sie wollte einen Schritt zurückweichen, um die fahle Hand besser zu sehen. Da war schon eine zweite da. Sie ragte ebenfalls aus dem Mauerwerk, tauchte weiter links neben ihr auf. Ein Knochenarm stieß nach und versetzte ihr einen Stoß, dass sie taumelte. Dann wurde die aufschreiende Amerikanerin mit brutaler Gewalt gepackt und in die Wand gezogen.

Loretta Franklin verschwand, und ihr Schrei verstummte.

»He?«, wunderte sich einer der anderen Teilnehmer und blickte sich lauschend um. »Hat da nicht jemand geschrien?« Der Mann sagte es zu seiner Begleiterin, einer Fünfzigjährigen, die zum dunkelvioletten Rock eine fliederfarbene Bluse trug.

Die Angesprochene nickte. »Einen Moment war's mir auch so.«

Auch andere Touristen, die an der Schlossführung teilnahmen, waren aufmerksam geworden. Sie wiesen den Fremdenführer auf den Schrei hin.

Fred McDonell winkte ab. »Da hat sich einer einen Scherz erlaubt. Kommt bei solchen Gelegenheiten öfter vor. Den meisten ist es hier unten nicht gruselig genug und sie wollen durch Stöhnen oder Schreie die gespenstische Atmosphäre noch verstärken.« Er ließ seinen Blick über die Gruppe schweifen. »Alle noch vollständig? Keiner in der Zwischenzeit vom Schlossgeist entführt worden?«

Beifälliges Murmeln klang auf, dann war eine Stimme zu hören. »Ich glaube, da fehlt jemand.«

»Wer?« McDonell hob kaum merklich die Augenbrauen.

Die Bemerkung stammte sicher von einem, der Stimmung verbreiten wollte. Solche Witzbolde gab es erfahrungsgemäß in jeder Führung. Meistens war es jedoch möglich, den Stimmungsmacher festzustellen, und die Gruppe setzte dann nach einigen weiteren scherzhaften Bemerkungen ihren Weg fort. Doch heute war das anders.

Eine zweite Stimme meldete sich. »Sie haben Recht. Ich kann die junge blonde Frau nicht mehr sehen.«

»Welche Frau?«, wollte McDonell wissen.

»Diese Lehrerin«, ergänzte jemand.

»Nein, sie ist Sekretärin«, warf ein Vierter ein, als ob es jetzt auf die Berufsbezeichnung ankäme.

McDonell nahm mit den Menschen, die sich an die blonde Frau erinnern konnten, Kontakt auf. Er selbst hatte keine Vorstellung von der Vermissten.

Zuerst ließ er die Gruppe durchzählen. Es waren in der Tat nur 26 Teilnehmer versammelt. Der siebenundzwanzigste fehlte.

»Wann hat man sie zuletzt gesehen?«, fragte der sommersprossige Mann mit dem schütteren, rotblonden Haar. Er gab sich Mühe, auch jetzt noch freundlich zu bleiben, obwohl sein schottisches Blut in Wallung geraten war. Wenn sich einer aus der Gruppe verlaufen hatte, gab es meistens unnötigen Aufenthalt und Arbeit.

»Ich glaube, vorn bei den Kammern mit den Skeletten«, sagte jemand.

Ein Mann konnte sich sogar noch daran erinnern, dass die fragliche Blondine ihre Kamera schussbereit gemacht hatte, um zum Schluss die Skelette noch in aller Ruhe fotografieren zu können.

»Alles bleibt hier bitte beisammen«, ordnete McDonell an. »Ich gehe einige Meter zurück. Wahrscheinlich hat die junge Frau sich an der Abzweigung verlaufen. Wenn ich zurückkomme, will ich nicht auch noch einen anderen Teilnehmer der Führung suchen müssen. Also, meine Herrschaften, beisammenbleiben.«

McDonell drängte sich an den dicht stehenden Menschen vorbei und lief auf dem Korridor zurück, den sie gekommen waren. Der Mann, der schon so viele Gruppen durch Dwellyn-Castle geführt hatte, passierte die Stelle, an der vor wenigen Augenblicken die Gesuchte in der Tat noch gestanden hatte und keinen Schritt mehr vorwärts gehen konnte. Jetzt aber gab es dort keine Mauer mehr!

McDonell lief ins Gewölbe, überblickte die Nischen mit den Skeletten, und lief dann die linke Abzweigung weiter. Jenseits des Durchlasses war es dunkel. Absichtlich war dort keine Lampe eingeschaltet, um schon dadurch zu demonstrieren, dass dieser Weg ungeeignet war. Außerdem war ein fingerdickes Seil quer über den Weg gespannt, eine deutlich sichtbare Barriere, die ein Teilnehmer normalerweise nicht so ohne weiteres überwand.

»Hallo?«, rief McDonell in die Dunkelheit. »Miss? Können Sie mich hören?«

Die ihn hörten, waren die wartenden Touristen. Die Vermisste meldete sich nicht.

McDonell lief den Korridor bis zur Treppe vor, die sie heruntergekommen waren. Vielleicht war die Amerikanerin den gleichen Weg zurückgelaufen. Der Fremdenführer verwarf den Gedanken jedoch ebenso schnell wieder, wie er ihm gekommen war. Warum hätte die junge Frau das tun sollen?

Er konnte die schwere Bohlentür ganz oben schattenhaft wahrnehmen. Er brauchte sich nicht die Mühe zu machen, die Treppe hinaufzulaufen und jenseits der Tür nachzusehen. Er wusste, dass er sie abgeschlossen hatte, denn nach der Führung durch die unterirdischen Gewölbe, die Folterkammern, Verliese und den Fluchttunnel würde er mit der Gruppe auf der entgegengesetzten Seite des Schlosses ankommen und den dortigen Ausgang benutzen, der rund achthundert Meter von dem oberhalb der Treppe befindlichen entfernt lag.

Fred McDonell zerdrückte einen Fluch zwischen den Zähnen und kehrte zu den Wartenden zurück. »Ist sie inzwischen aufgetaucht?«, fragte er voller Hoffnung, dass sich vielleicht während seiner minutenlangen Abwesenheit die Vermisste reuig wieder eingefunden hatte.

Doch das war nicht der Fall. Die junge Frau, deren Namen niemand kannte, blieb nach wie vor verschwunden.

Vielleicht war sie krank. Vielleicht hatte sie einen Schwächeanfall erlitten und war – in diesem Fall sicher ohne Absicht – in die falsche Richtung gegangen und dort zusammengebrochen? Das würde erklären, weshalb sie sich auf die Rufe nicht melden konnte.

Er rief trotzdem noch mehrere Male, aber wieder ohne Erfolg. McDonell suchte kurz die dunklen Gangabzweigungen auf und ging einige Meter hinein. Er entdeckte keine Spuren, und da er die gesperrten Korridore nicht beleuchten konnte, entschloss er sich, die Führung abzubrechen und seine Schützlinge auf der anderen Seite des Castle herauszulassen.

Der Gang mündete in einer Ruine, von der man nicht mehr wusste, wozu sie einst diente.

McDonell schloss ab, begleitete seine Gruppe zum wartenden Bus und fuhr sie hinüber zum Hotel. Dort würden die Touristen die Nacht verbringen. Das Haus gehörte dem gleichen Besitzer wie das Castle. Beide Gebäude waren etwa eine Meile voneinander entfernt, und von einer Seite des Hotels aus hatte man einen vorzüglichen Blick auf die bizarre Hügellandschaft und das riesige unbewohnte Schloss, das einsam in der Landschaft lag, als würde es dort gar nicht hingehören.

Fred McDonell nahm sich keine Zeit für Trinkgelder. Er telefonierte sofort mit dem Schlossbesitzer und berichtete das Fehlen eines Touristen.

Fünf Minuten später fuhren McDonell, der Schlossbesitzer und dessen Sohn im Privatwagen zur Ruine hinüber, betraten den Geheimgang vom Ende her, aus dem McDonell mit seinen Schützlingen gekommen war.

Die Männer hatten Taschenlampen dabei, um auch jene Gänge und Korridore inspizieren zu können, die nicht an die elektrische Leitung angeschlossen waren.

Die Wege der Drei trennten sich, nachdem sie die steile Treppe in die Tiefe gegangen waren. Durch das labyrinthartige Gewölbe hallten Schritte. Fahl und geisterhaft wanderten die Lichtkegel der Lampen über die groben, feuchten Steinquader. Die Männer konnten sich anfangs durch Zurufe verständigen, doch dann entfernten sie sich so weit voneinander, dass jedes Geräusch verebbte.

Jeder nahm sich einen Korridor vor, ging ihn bis zum äußersten Ende und leuchtete bis in den hintersten Winkel. Viele Male wurde Loretta Franklins Name gerufen. Doch sie gab keine Antwort. Die Suche nach ihr dauerte fünf Stunden.

Als sich McDonell, der Lord of Dwellyn und sein Sohn am vereinbarten Treffpunkt wieder einfanden, waren sie ratlos.

»Sind Sie sicher, McDonell, genau gezählt zu haben?«, musste der Fremdenführer sich die Frage gefallen lassen.

»Ja, Mylord. Wir waren siebenundzwanzig. Ich bin ganz sicher. Wenige Augenblicke vor dem Verschwinden von Miss Franklin habe ich die Gruppe noch mal kontrolliert.«

»Aber die Frau kann doch nicht vom Erdboden verschluckt worden sein!«

Die Ratlosen verließen nachdenklich und ernst das Castle. Sie mussten das Verschwinden von Loretta Franklin melden. Es gab zu viele Zeugen, die sich an die Frau erinnerten.

Leila Philips war eine Seele von Mensch. Am liebsten war sie mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen. Dann wurden Platten gehört und Drinks geschlürft oder selbst musiziert.

Leila war achtzehn. Sie spielte hervorragend Gitarre und textete ihre eigenen Songs. Wenn sie sang, kam Stimmung auf, dann hörte alles zu. Die Texte hatten Sinn, und die Lieder gingen unter die Haut.

An diesem Abend wollte Leila Philips zusammen mit Patrick Brown, dem Farmersohn aus der Nachbarschaft, einige neue Lieder einstudieren, die sie beim nächsten Country-Festival in drei Wochen im Duett vortragen wollten.

Leila wohnte am Stadtrand von Huddam, konnte vom Fenster ihres im ersten Stock liegenden Zimmers die breite Straße entlang sehen, die in das flache, fruchtbare Land führte. Es wurde bereits dunkel. Die Straßenlaternen schalteten sich ein, und Fred hantierte drüben in seiner Hamburger-Station. Die kleine Imbissbude war gut besetzt. Dort wurde gekocht und gebrutzelt, Wortfetzen drangen durch das geöffnete Fenster über die Straße.

Huddam war eine kleine Stadt im Herzen von Middlesex, Connecticut. Die Häuser waren höchstens zweistöckig, und die meisten Einwohner hatten ihre Arbeitsstätten außerhalb. Frühmorgens herrschte auf der breiten Main Street der Hauptverkehr, ebenso abends, wenn alle Pendler zurückkamen.

Leila lauschte der Musik, die aus den Lautsprechern ihrer Stereoanlage kam, und summte die Melodie mit. Das Zimmer war eingerichtet, wie es zu einem jungen Mädchen ihres Alters passte. An den Wänden hingen Poster mit lebensgroßen Konterfeis ihrer Idole. Da hingen Elvis Presley und Johnny Cash ebenso wie verschiedene Pop- und Rockgruppen.

Im Zimmer gab es viele Regale, in denen gerahmte Bilder, Bücher und Schallplatten standen. Auf der mit beigefarbenem Stoff bespannten Liege unter dem Fenster lag eine Gitarre, nach der Leila wieder griff, um einige Akkorde zu spielen.

Da vernahm sie das Geräusch eines sich nähernden Autos. Patrick Brown kam.

Der weiße Chevrolet rollte vor dem Haus aus. Gleich darauf erscholl der vertraute, gemütliche Ton der Ding-Dong-Klingel durch das Haus. Unten wurde geöffnet.

Schnelle Schritte waren zu hören, und eine helle, plappernde Stimme hallte durch die Vorhalle, in der auch die Galerie mündete, zu der links und rechts eine Treppe führte. Durch die nur angelehnte Tür ihres Zimmers bekam Leila alles mit.

»Gut, dass du kommst!«, hörte sie von unten die helle Stimme ihrer kleinen Schwester. »Dort oben wartet schon jemand sehnsüchtig auf dich. Es ist höchste Zeit, dass du kommst.«

Leila wurde rot. »Na, warte«, knurrte sie. »Du kleines Biest. Das hab ich nicht gesagt.«

Patricks klare, kräftige Stimme war zu hören. Er begrüßte unten noch ihre Eltern, die vor dem Fernsehschirm saßen. Dann vernahm Leila seine eiligen Schritte auf der Treppe.

»Komm nur herein!«, rief sie, ehe er anklopfen konnte, und zog den Leinenrock über ihre Knie. Sie hockte auf der Liege unter dem Fenster und griff beiläufig in eine Schale mit Knabbereien, die immer gut gefüllt bereit stand.

Dass sie gern naschte, sah man ihr nicht an. Leila Philips war schlank und hatte Idealmaße.

Der Besucher streckte den Kopf durch den Türspalt. Patrick Brown hatte ein ovales, gut geschnittenes Gesicht und braune Haare, und er war überzeugt davon, dass irgendwann einmal seine Vorfahren wegen dieses kräftigen braunen Haares zu dem Namen Brown gekommen waren.

Leila legte ihre Gitarre zur Seite und glitt von der Liege. »Hallo, Pat! Ich hab schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass du noch kommst.«

»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe«, erwiderte der Besucher. »Aber das hatte seinen Grund.«

»Ärger auf der Farm? Ist euer Traktor mal wieder ausgefallen, und du hast mithelfen müssen, ihn zu reparieren?«

Er lachte. Es war im ganzen Ort bekannt, dass der Traktor der Browns immer dann seine Mucken hatte, wenn man ihn am nötigsten brauchte. Das führte nicht nur inzwischen zur allgemeinen Erheiterung, sondern oft auch zu Verspätungen und Verzögerungen bei Zusagen, die sie gegeben hatten. In diesem Fall war eben der Traktor schuld daran.

»Nein, der funktioniert vorerst mal wieder einwandfrei. Toi, toi, toi.« Er klopfte sich an die Stirn. »Meine Verspätung hat nur indirekt damit zu tun.« Er reichte ihr die Hand.

»Also doch«, bemerkte Leila.

»Ich hab hier etwas.« Mit diesen Worten nahm er einen zusammengefalteten Bogen aus der Innentasche seiner Jacke. »Mir ist vorhin urplötzlich eine Idee gekommen, Leila.«

»Spuck sie aus.«

»Ich hab einen neuen Text gebastelt. In ihm spielt ein Traktor die Hauptrolle.« Patrick Brown entfaltete das Blatt. »Es ist eine richtige kleine Story daraus geworden. In ihr geht es darum, dass ein Traktor zum Schicksal einer ganzen Familie wird.«

»Hört sich dramatisch an.«

»Ist es auch. Aber auf lustige Weise.«

Brown erklärte ihr den Inhalt des Textes. Es war darin die Rede von einer Familie, die wegen der Mucken eines Traktors in mancherlei Schwierigkeiten und haarsträubende Situationen gerät. Ein Farmerssohn und eine Farmerstochter, die sich gefunden haben und sich lieben, beschließen trotz aller Unkenrufe mit dem Traktor zur kleinen Kirche des Ortes zu fahren, um sich dort trauen zu lassen. Auf dem Weg tritt ein Motorschaden auf.

Der Bräutigam versucht noch die Reparatur, aber er schafft es nicht mehr rechtzeitig. So verstreicht der Termin für die Trauung. Der Traktor hat die Hochzeit verhindert, und zwanzig Jahre später, als das altersschwache Gefährt in einem baufälligen Schuppen vor sich hinrostet, ist der verhinderte Bräutigam von damals heilfroh, dass es zu dem Zwischenfall und zur Verhinderung der Ehe kam. Das Mädchen, das er zu heiraten beabsichtigte, ist in der Nachbarschaft als böses, zänkisches Weib verschrien, und jedermann meidet es. Der gute, alte Traktor, von dem die Rede in dem Song war, hatte ihn vor einer Riesendummheit, wie es in dem Reim hieß, bewahrt.

»Wie gefallen sie dir?«, wollte Patrick abschließend wissen.

Leila sah sich die Strophen an. »Das ist gut«, lobte sie, dann zeigte sich auf ihrem Gesicht jener typische Ausdruck der Begeisterung, der sie noch schöner und begehrenswert erscheinen ließ. »Jetzt fehlt nur noch die richtige Melodie dazu.« Sie sah ihn strahlend an. »Ich hoffe«, fuhr sie etwas ernster wirkend fort, »du hattest nicht mich vor Augen, als du die Farmerstochter beschriebst?«

»Dich, Leila, könnte ich mir nie böse und zänkisch vorstellen, und auch ein defekter Traktor würde mich nicht davon abhalten, dich zum Altar zu führen.«

Leila Philips stand der Mund offen, ihre Augen weiteten sich. »Pat! Soll das – eine Liebeserklärung sein?«

Sie mochten sich beide. Aber so direkt hatte es einer dem anderen noch nicht gesagt.

Patrick Brown wurde sogar ein bisschen rot. »Du kennst die letzte Strophe noch nicht«, sagte er ausweichend. »Ich habe sie dir vorenthalten und bin dafür, dass wir sie auch nicht verwenden, wenn wir mit dem Song offiziell etwas machen. In der letzten Strophe steht, dass ein Mädchen aus der Stadt später mit dem gleichen Traktor mit ihm zur Kirche fuhr. Und so schnell wie an diesem Tag ist er noch nie vorher gefahren.«

Da lachten sie beide, und keiner wusste, wie es kam. Plötzlich lagen sie sich in den Armen und küssten sich.

»He, ihr beiden«, erscholl da eine silberhelle Stimme von der Tür her. »Übt ihr schon?«

Leila und Patrick fuhren auseinander. Der Farmerssohn hüstelte verlegen, zupfte den Papierbogen auseinander, auf dem der Text stand, und Leila griff schnell nach ihrer Gitarre.

In der Tür stand Dolly, Leilas siebenjährige Schwester. Sie hielt einen riesigen Lutscher in der Hand, den sie von den Rändern her schon angeknabbert hatte.

»Dolly mit dem Lolly«, seufzte Leila. So wurde die kleine Pummelige scherzhaft von der ganzen Familie genannt. »Du musst aufpassen, dass du nicht zu dick wirst, Kleine. Sonst kannst du dich nicht mehr anschleichen und durch Türspalten zwängen.«

»Ich hab mich nicht angeschlichen und auch nicht gezwängt. Ich hab sogar leise gesungen. Aber ihr habt mich nicht gehört. Habt ihr euch eben geküsst? So wie im Fernsehen?«

»Pat hat mir einen Text vorgesagt«, reagierte Leila schnell. »Und zwar einen ganz besonderen. Ich habe versucht, die Worte von seinen Lippen abzulesen.«

»Aha. So nennt man das jetzt«, bemerkte Dolly mit dem Lolly. »Ich hätte geschworen, dass ihr beide euch geküsst habt. So kann man sich täuschen. Darf ich noch ein bisschen dabei sein beim Lippenlesen?«

»Klar«, antwortete Leila. »Aber wir gehen ins nächste Stadium über. Wir lernen den Text und versuchen eine Melodie dafür zu finden. Komm, setz dich in die Ecke und sei ganz ruhig.«

»Wenn ich einen Lolly hab, sag ich sowieso nichts. Ich muss schließlich lutschen.«

»Du solltest dir mal angewöhnen, weniger zu lutschen. Du naschst zu viel.«

»Und du? Hier. Und hier. Und da.« Wie ein Wiesel huschte die kleine Blonde mit dem offenen Haar durch das Zimmer und deutete auf die Schalen mit Konfekt, Pralinen oder Chips. »Du naschst doch auch. Das liegt bei uns in der Familie. Da kann man nichts dran machen.«

»Gegen so viel Weisheit ist man machtlos.« Leila zuckte die Achseln und blinzelte Patrick Brown heimlich zu.

»Klar«, krähte die kleine Pummelige, während sie einen Sessel heranzog, um einen bequemen Sitzplatz zu haben. »Ich bin auch die Schlaueste in der Familie. Ich hab auch gesehen, dass du Patrick zugeblinzelt hast. Du meinst immer, ich sehe so etwas nicht.«

Patrick Brown grinste vor sich hin, als Leila auf der Liege Platz nahm, die Beine im Schneidersitz winkelte und dann die ersten zaghaften Akkorde zu zupfen begann. Sie sang dabei halb laut die ersten Zeilen der Strophe, um sich einzufinden.

»Das hört sich schon gut an«, äußerte Patrick Brown zufrieden seine Zustimmung.

Dolly nahm ihren Lutscher aus dem Mund und nickte. »Find ich auch.« Danach summte sie die ersten Takte der Melodie, die ihre Schwester angestimmt hatte. »Das geht ins Ohr«, sagte Dolly altklug wie immer. »Das wird bestimmt ein Hit.«

Eine halbe Stunde verging. Draußen war es inzwischen völlig dunkel geworden. Keiner der im Zimmer Befindlichen achtete jedoch darauf. Sie waren mit dem Einpassen des Textes in eine neue Melodie befasst. Der Abend verlief anders, als sich Leila und Patrick vorgestellt hatten. Aus ihrem ursprünglichen Plan, sich noch einmal um das Duett zu bemühen, war etwas völlig anderes geworden.

Es herrschte eine gute Stimmung, und man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass etwas geschehen könnte, das diese harmonische Gemeinsamkeit störte. Und doch lauerte das Grauen schon im Unsichtbaren. Keiner spürte etwas, keiner ahnte es.

Leila erhob sich plötzlich, als eine Pause eintrat. »Das war schon interessant«, meinte sie fachkundig, während sie zur Tür marschierte. »Vielleicht schau ich später noch mal rein. Ich muss erst meine Puppen ins Bett bringen. Die sitzen nämlich noch unten auf der Treppe.« Sie huschte durch die Tür und zog sie hinter sich ins Schloss.

Leila Philips und Patrick Brown feilten noch an einer Passage des Countrysongs, der an diesem Abend entstanden war und in Text und Melodie harmonisch übereinstimmte.

»Der Song gefällt mir«, freute sich Patrick Brown, als Leila nochmals die zügige Melodie herunterspielte. Er saß zurückgelehnt auf der Liege und hielt die Augen geschlossen.

Sanft ließ Leila die Melodie ausklingen. Sie löste die Gitarre von ihren Schultern und riss sie mit beiden Händen hoch.

Es war der Moment, in dem Patrick Brown die Augen aufschlug. Er begriff erst in letzter Sekunde, was geschah.

Wuchtig knallte Leila Philips die Gitarre gegen Patricks Kopf. Der Boden des Musikinstrumentes brach. Patrick Brown wurde in die Kissen zurückgeworfen, so unglücklich getroffen, dass er benommen an der gepolsterten Rückwand lag. Seine Lippen bewegten sich, er wollte etwas sagen.

Da schlug Leila Philips ein zweites Mal zu. Die schon angeknackste Gitarre krachte erneut auf Patricks Kopf. Der junge Mann kam nicht dazu, sich aufzurichten. Das harte Holz traf ihn voll mit der Kante. Unterhalb des Haaransatzes platzte die Stirn auf, und im Nu entstand ein langer, blutiger Streifen.

Die Wucht des zweiten Schlages war so stark, dass der Boden völlig durchbrach und der Kopf des Angegriffenen das Schallloch durchstieß. Kreischend zersprangen die Saiten.

Leila Philips wirkte weder erschrocken noch berührt von dem, was sie getan hatte. Kühl wandte sie sich von dem Mann ab, dem sie vor einer dreiviertel Stunde noch ihre Zuneigung gestanden hatte. Aber auch jetzt schien sie mit dem was sie getan hatte, noch nicht zufrieden.

Patrick Brown war verletzt und hilflos und bemerkte nichts von dem nächsten Schritt, den Leila Philips unternahm. Sie streckte den Arm aus nach dem Schreibtisch, der sich neben der Liege befand. Auf ihm standen und lagen mehrere Schreibutensilien. Neben einer Schreibmappe blinkte ein etwa dreißig Zentimeter langer, messingfarbener Brieföffner.

Ihn schnappte sie. Leila Philips' Finger umschlossen den kalten, verzierten Griff. Dann wandte sie sich um, und aus der Drehung heraus stach sie zu.

Die Spitze des Brieföffners drang ins Herz des Bewusstlosen.

1. Kapitel

Mitten im Pazifischen Ozean lag eine Insel, die auf keiner Landkarte der Welt verzeichnet war. Hier schien immer die Sonne, und frühlingshafte Temperaturen machten den dort lebenden Menschen das Dasein sehr angenehm. Nur von dieser Seite konnte man bei den dortigen Bewohnern – einer Handvoll Menschen – von einem angenehmen Leben sprechen.

Die Menschen lebten in Frieden und Harmonie, versorgten sich selbst, betrieben Ackerbau und Viehzucht und bevölkerten zurzeit hauptsächlich die südliche Hemisphäre des kleinen Eilands.

Weißer Strand, blauer Himmel und friedlich das Meer, das die fast kreisrunde Insel umgab. Das war das unsichtbare Marlos.

Erbe und Herr dieser kleinen Welt war Björn Hellmark, der Todfeind der Geister und Dämonen, jener Mächte, die mitwirkten, um aus der Erde ein Toll- und Totenhaus zu machen. Die Insel war ein Bollwerk gegen die Mächte der Finsternis und des Bösen, die überall in der Welt Fuß zu fassen versuchten. Geführt und geleitet von der grausamen Dämonengöttin Rha-Ta-N'my, war es den dämonischen Schergen und Helfern aus einem finsteren Reich gelungen, auf der Erde zahllose Brückenköpfe zu errichten.

Von seiner Bestimmung hatte Björn Hellmark zum ersten Mal von einem unsichtbaren Geist, der sich Al Nafuur nannte, erfahren. Al Nafuur war ein Zauberpriester der Weißen Kaste aus dem ehemaligen Xantilon. Dies war eine Insel, die wie Atlantis, Mu und Hyperborea in grauer Vergangenheit versank.

Xantilon war zum Streitobjekt zwischen den Weißen und Schwarzen Priestern geworden, und es war damals, vor mehr als zwanzigtausend Jahren, das Ziel der Dämonengöttin gewesen, ihre Macht neu zu errichten und alle, die sich ihr nicht anschlossen, zu vernichten. Trotz des Untergangs von Xantilon hatte sie dieses Ziel nicht erreicht, unter anderem auch dadurch, dass es damals einen Mann gab, der mit seinem Mut, seiner Tapferkeit und seinem Schwert in die Legenden des Urkontinents eingegangen war. Dieser Mann hieß Kaphoon. Man nannte ihn auch den Sohn des Toten Gottes.

Während unzähliger gefahrvoller Abenteuer hatte Björn Hellmark inzwischen erfahren, dass niemand anderes als er damals vor zwanzigtausend Jahren dieser Kaphoon gewesen war. In der Gegenwart der Erde, im zwanzigsten Jahrhundert, wurde er wiedergeboren, und durch Al Nafuur sowie durch Zeugnisse aus der Vergangenheit wurde ihm bewusst, dass er schon einmal gelebt hatte.

Als Björn Hellmark war er wiedergeboren worden. Es war seine Aufgabe, den Feinden, die die Ewigkeit für sich gepachtet zu haben schienen, die Stirn zu bieten und ihre Aktivitäten in der Gegenwart massiv zu stören. Sie sollten und durften keine neuen Brückenköpfe errichten, um das zu vollenden, was vor zwanzigtausend Jahren misslang.

Doch die Welt hatte sich inzwischen verändert. Die Gegenwart zeigte ein anderes Gesicht als die Vergangenheit. Aber heute wie damals machte sich Rha-Ta-N'my eine menschliche Schwäche zunutze. Es gab immer welche, die nach Macht strebten, die herrschen wollten, die sich mit dem Bösen in Verbindung setzten und damit dessen Kraft stärkten. Rha-Ta-N'my hatte viele Freunde unter den Menschen. Es gab welche, die sie bewusst anriefen oder beschworen, die ihr zuliebe unglaubliche Dinge taten, um Macht und Einfluss zu gewinnen. So war es gekommen, dass Dämonendiener sich bis in die höchsten Stellen eingeschmuggelt hatten. Viele Entscheidungen und Ereignisse in der Welt, von denen man glaubte, dass sie von Menschen getroffen und erlebt wurden, waren in Wirklichkeit durch dämonische Wesenheiten gesteuert. Björn Hellmarks Auftrag war es, die Feinde zu erkennen und unschädlich zu machen.

Allein war er dazu schwerlich imstande. So hatte er im Lauf der Zeit eine Gruppe von Mitstreitern um sich geschart. Eine kleine, aber schlagkräftige Gruppe. Sie bestand aus Rani Mahay, dem Koloss von Bhutan, jenem Mann, der mit seinem bloßen Willen wilde Tiere unter Kontrolle halten konnte. Es gehörte auch Danielle de Barteauliee dazu, die zu Ranis fester Begleiterin geworden war und über Hexenkräfte verfügte. Ebenso Carminia Brado, die Frau, die Björn Hellmark liebte, und die wie er schon einmal in der Vergangenheit gelebt hatte. Auch damals schon kreuzten sich ihre Wege, aber beide Menschen wurden gewalttätig voneinander getrennt. Ihre Liebe blieb unerfüllt und wiederholte sich zwanzigtausend Jahre später nach ihrer Wiedergeburt. Ständige Bewohner von Marlos waren die Geschwister Ulrich und Marga Koster, Pepe und Jim, Whiss und Blobb-Blobb. Die beiden Letztgenannten gehörten mit zu den sonderbarsten Marlos-Bewohnern. Whiss stammte aus dem Mikrokosmos und hatte die Größe eines ausgewachsenen Raben. Sein Körper war eine seltsame Mischung. Er war teils die Miniaturausgabe eines Menschen mit winzigen Armen und Beinen, teilweise hafteten ihm tierische Elemente an. So besaß er zwischen den Schulterblättern ein bunt schillerndes, seidiges Flügelpaar, und auf seinem Kopf wuchsen elf dunkle Punkte, die er teleskopartig ausfahren konnte. Es waren seine sogenannten Para-Antennen, mit denen er unglaubliche Dinge bewirkte. Die gesamte Palette übersinnlicher Aktivitäten und außersinnlicher Wahrnehmung war ihm gegeben. Sein Pendant Blobb-Blobb, das er nach Vogelmanier aus einem Ei ausgebrütet hatte, schien sich in der gleichen Weise zu entwickeln. Blobb-Blobb war seinem Ausbrüter wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur war er um einiges kleiner. Blobb-Blobb hatte nur eine Höhe von drei Zentimetern, war aber schon jetzt ein Riese, was seine parapsychischen Fähigkeiten betraf.

Dies war die Mannschaft, die in erster Linie ständig auf Marlos zu Hause war, oder von hier aus weitere Maßnahmen einleitete. Darüber hinaus gab es noch Helfer, die von Zeit zu Zeit auftauchten und Hellmarks Pläne unterstützten. Alan Kennan, ein glühender Verfechter von Hellmarks Ideen, war zu einem Reisenden in Sachen Suche nach eventuellen Mitstreitern geworden. Überall in der Welt streckte der junge Amerikaner seine Fühler aus und wurde seit geraumer Zeit nicht selten von Pamela Kilian begleitet, die auf der unsichtbaren Insel Schutz und Hilfe gefunden hatte und seitdem mit zu der kleinen Mannschaft gehörte. Seit ein paar Tagen aber gab es noch einen weiteren Gast auf der Insel, von dem anzunehmen war, dass er sich als Helfer und Mitstreiter in besonderen Fällen erweisen konnte.

Der neue Marlos-Bewohner war da. Man konnte ihn jedoch nicht wahrnehmen, nur seine Stimme hören. Der Geist eines Mannes, der zu seinen Lebzeiten Shawn Addams hieß und sich nun Doc Shadow nannte, war mit nach Marlos gekommen.

Vom Geist eines Toten, der Einblick in eine andere, geheimnisvolle Welt genommen hatte, erhoffte sich Björn Hellmark Auskunft über Maßnahmen und Strategien einer Macht, von der er durch Doc Shadow zum ersten Mal erfahren hatte. Das waren die Omega-Menschen.

Omega war der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Omega bezeichnete das Ende. Die Omega-Menschen waren laut Auskunft des Schattenmanns Hilfskräfte der Dämonengöttin, eingeschmuggelte Seelen von einer fernen Welt, deren Lage und Name niemand kannte. Auch Doc Shadow nicht.

»Ich weiß nur eines mit Bestimmtheit«, sagte der Unsichtbare mit seiner dunklen Stimme, die ihnen inzwischen vertraut geworden war. »Sie sind mitten unter den Menschen, und keiner weiß von ihrer Existenz. Sie übernehmen in der Stunde, in der ein Mensch geboren wird, dessen Körper und werden damit praktisch als Menschen unter Menschen groß. In ihrer äußeren Gestalt unterscheiden sie sich nicht von allen anderen Menschen dieser Welt. Sie werden geboren als Europäer, Amerikaner, Chinesen, Japaner und wo es sonst noch Völker gibt. Die Menschen mit Omega-Seelen werden registriert und entwickeln sich wie jeder andere Mensch auch. Sie erfahren alles über das menschliche Leben, und niemand erkennt in ihnen, dass sie praktisch Feinde der Menschen sind. Sie existieren, seitdem es Menschen gibt. Sie sind wie eine Zeitbombe, die zum Einsatz kommt. Ich allein weiß um ihr Geheimnis, ich kann sie entlarven. Genauer gesagt, ich könnte sie entlarven, wenn ich noch einen Körper hätte. Nur in Verbindung mit ihm wäre mir die Jagd nach denen möglich, die sich in menschlichen Körpern verbergen und deren besondere Eigenart darin besteht, dass sie – wenn dieser Körper durch Verletzung oder Krankheit stirbt – von ihnen verlassen werden kann. Die Seelen derer, die die letzten Tage der Menschheit mit vorbereiten helfen, bleiben anwesend und aktiv. Die Wirtskörper sterben, aber die Omega-Seelen existieren weiter und suchen sich einen neuen Wirtskörper. So kommt es, dass die Zahl der Fremden mitten unter den Menschen ständig zunimmt, denn auch weiterhin sickern von der geheimnisvollen und unbekannten Welt Omega-Seelen hier ein und werden durch die Seelen Ungeborener ausgetauscht. Eine dämonische Brut durchsetzt so mehr und mehr die Menschheit in allen Völkern, ohne dass es diesen bewusst und bekannt wird.«

Es war der zweite Tag nach seiner Ankunft auf Marlos, als Doc Shadow zum ersten Mal zu den versammelten Freunden ausführlich sprach.

Das Treffen, an dem der Unsichtbare teilnahm, fand unmittelbar in Strandnähe statt. Dort saßen sie im weißen, weichen Sand zusammen, bildeten einen Kreis, und der unsichtbare Doc Shadow schien mitten unter ihnen zu sein.

»Gibt es eine Möglichkeit, einen Omega-Menschen zu erkennen?«, wollte Rani Mahay wissen. Auf der prachtvollen Glatze des Inders spiegelte sich die Sonne.

»Nicht für dich«, antwortete ihm der Unsichtbare. »Keinerlei magische Hilfsmittel machen sie sichtbar oder kenntlich. Ihre Tarnung ist perfekt. Ich bin dazu allerdings in der Lage, durch einen besonderen Umstand.«

»Und welcher ist das?«, hakte der Inder nach.

»In einem früheren Leben bin ich ihnen auf die Spur gekommen. Viele Menschen haben schon einmal gelebt, das ist nichts Außergewöhnliches. Nur wenige allerdings erinnern sich an die Aufgaben und Missionen, die sie in einem früheren Dasein zu erfüllen hatten. Meine bestanden darin, die Omega-Menschen aufzuspüren und zu vernichten.«

»Demnach, Doc, warst du in unserem Sinne ein Mörder«, stellte Mahay fest.