4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Windrose

- Sprache: Deutsch

Historisches Deutschland wie auch die e-book-Reihe Windrose, sind Neuveröffentlichungen alter Texte. Sie wieder dem heutigen Leser zugänglich zu machen. Ziel ist es, die Vergangenheit lebendig zu halten und das Verständnis der damaligen Zeit kund zu tun. Neben der damaligen Beschreibungen gilt es auch, die alte Schriftsprache zu dokumentieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Herausgeber

Erik Schreiber

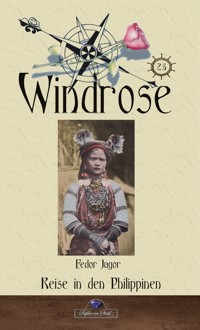

Windrose 25

Reiseerzählungen

Fedor Jagor

Reise in den Philippinen

Saphir im Stahl

Reiserzählungen

Windrose 25

e-book 263

Fedor Jagor - Reisen in den Philippinen (1873)

Erscheinungstermin 01.08.2024

© Saphir im Stahl Verlag

Erik Schreiber

An der Laut 14

64404 Bickenbach

www.saphir-im-stahl.de

Titelbild: Archiv Andromeda

Bearbeitung: Simon Faulhaber

Lektorat Peter Heller

Vertrieb neobook

Herausgeber

Erik Schreiber

Windrose 25

Reiseerzählungen

Fedor Jagor

Reise in den Philippinen

Saphir im Stahl

Vorwort.

Die Reise, von der die folgenden Blätter berichten, wurde in den Jahren 1859 und 1860 unternommen, durch unvorherzusehende Umstände aber plötzlich abgebrochen, lange bevor die gesteckten Ziele erreicht waren. Der Wunsch, das Begonnene später fortzusetzen, ging nicht in Erfüllung, veranlasste aber zu weiteren Studien, die dem Verfasser manchen wenig bekannten Stoff lieferten und zugleich zeigten wie spärlich und ungenau die Nachrichten über jenes schöne Land sind, besonders über die Provinzen, in denen er am längsten verweilte.

Einige werthvolle Mittheilungen vorzüglich über Verwaltung, Steuer- und Zollwesen verdankt der Verfasser dem spanischen Kolonialministerium, das ihm bereitwillig die Benutzung seines Archives gestattete; namentlich war ihm bei Entwurf der Geschichte des Handels, des Tributes und der Tabakregie eine dort vorgefundene Denkschrift von D. Ormacheo:

Apuntes para la razon general, von Nutzen. Auch die Berliner und Londoner Bibliotheken lieferten manchen Stoff, der z. Th. mühsam aus dickleibigen öden Mönchschroniken herausgelesen werden musste. So häufte sich umfangreiches Material, woraus die nachstehenden Blätter das Wesentlichste in gedrängter Kürze mittheilen.

Dem eigentlichen Reiseberichte liegen ausführliche an Ort und Stelle gemachte Aufzeichnungen zu Grunde. Nach einem so langen Zeitraum erschien es um so nöthiger, sich streng daran zu halten, da das Gedächtniss gern ihm anvertraute Eindrücke und Erlebnisse zu farbigen Bildern und interessanten Abenteuern umgestaltet, hier aber nicht sowohl Unterhaltung als treue Schilderung beabsichtigt wird.

Einiges, besonders aus dem zwanzigsten Kapitel ist bereits in Bastian und Hartmann's Zeitschrift für Ethnologie mitgetheilt worden.

Den wissenschaftlich werthvollsten Theil des Buches bilden zwei Abhandlungen, welche der Verfasser der Freundschaft der Herren Professoren Roth und Virchow verdankt.

Wenige Länder der Welt sind so unbekannt und werden so selten besucht wie die Philippinen und doch ist keines angenehmer zu bereisen, als jenes verschwenderisch ausgestattete Inselreich; kaum irgendwo findet der Naturforscher eine grössere Fülle ungehobener Schätze. Unbemittelte würden aus dem Verkauf von Sammlungen ihre Reisekosten reichlich decken.

INHALT.

Vorrede

Aussprache der Fremdwörter

Erklärung häufig vorkommender Fremdwörter

Maasse, Gewichte, Münzen

Erstes Kapitel.

Einleitende Bemerkungen.

Meridiandifferenz, Handelsgebiet der Philippinen, Theilung der Erde, erster Anblick Manila's, Erdbeben

Zweites Kapitel.

Rhede, Zollwesen, Geschichte des Handels, spanische Kolonialpolitik, Reisen der Galeonen

Drittes Kapitel.

Manila, Leben in der Stadt und in den Vorstädten, Hahnenkämpfe, Trachten der verschiedenen Klassen

Viertes Kapitel.

Stellung der Europäer und Eingeborenen in englischen, holländischen und spanischen Kolonien, Einfluss der spanischen Kolonialpolitik auf die Sitten der Eingeborenen, Bequemlichkeit des Lebens, Kokospalme, Bambus

Fünftes Kapitel.

Geographisches, Meteorologisches, politische Eintheilung, Volksmenge, Sprachen Sechstes Kapitel.

Reise in Bulacan, häufige Feuersbrünste, Fruchtbarkeit, Fischfang, Zigarrentaschen, spanische Priester, Gastfreiheit, Räubereien

Siebentes Kapitel.

Provinz Laguna, Bancafahrt, Barren des Pasig, See von Bay, Maare bei Calauan, Palmenwein, Reisen ohne Diener, Vulkan Majaijai, Büffelfahrt

Achtes Kapitel.

Seereise nach Albay, Mariveles, Schifffahrt zwischen den Inseln, San-Bernardino-Strasse, Vulkan Bulusan, Legaspi, Sorsogon

Neuntes Kapitel.

Der Vulkan Mayon oder Albay und seine Ausbrüche

Zehntes Kapitel.

Cacao, Kaffee, Kirchweihfest, Leben in Daraga

Eilftes Kapitel.

Reise nach Bulusan und Sorsogon, Strassenbau, Seeräuber

Zwölftes Kapitel.

Reisen in Süd-Camarines, Gliederung der Provinz, spanische Priester, Alkalden und Mandarine

Dreizehntes Kapitel.

Reisen in Süd-Camarines, (Fortsetzung), Batu-See, indische Priester, Niederlassung von Wilden, Feier der Kreuzbulle, Buhi-See, Vulkan Yriga, Ananasfasern, Pfeilgift, Blutegel, Solfatare Ygabo, Kieselsprudel von Tibi

Vierzehntes Kapitel.

Lebensweise und Sitten der Bicolindier

Funfzehntes Kapitel.

Vorgeschichtliche Ueberreste, hoher Werth alter Gefässe, Tropfsteinhöhlen im Yamtik, Reisen in Nord-Camarines, Bergbau, Gold, Bleiglanz, Rothblei, Kupfer, Hüttenprozess der Ygorroten, essbare Vogelnester

Sechszehntes Kapitel.

Reise längs der Küste von Camarines, Andringen des Meeres, zerstörter Palmenwald, Pasacao, schlechte Strassen

Siebenzehntes Kapitel.

Der Ysarog und seine Bewohner

Achtzehntes Kapitel.

Ersteigung des Yriga und des Mazaraga, See- und Strassenräuber, Wasserpflanzen von Berlin nach den Philippinen, mein Diener Pepe

Neunzehntes Kapitel.

Reisen in Samar, Wetter, Beamtenwahl, Nordküste, Catbalogan, Flattermakis, Schlangenbändiger, Tertiärversteinerungen, Stromschnellen des Loquilocun, Gespensterthier

Zwanzigstes Kapitel.

Reisen in Samar, Fortsetzung, Südsee-Insulaner durch Stürme verschlagen, Todtenhöhlen und Leichenbestattung der alten Bisayer, Krokodile, Ignazbohne, Kokosöl

Einundzwanzigstes Kapitel.

Insel Leyte, Heuschrecken, Solfatare, Schwefelgewinnung, Bitosee, Krokodile

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Lebensweise und Sitten der Bisaya-Indier

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die neuen Zollhäfen, Steinkohle in Cebu, Yloilo. Aufschwung des Zuckerbaues Vierundzwanzigstes Kapitel.

Abaca oder Manila-Hanf

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Das Tabakmonopol

Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Die Chinesen

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Kurzer Abriss der Geschichte, Schlussbetrachtungen

ANHANG.

Kopfsteuer und Frohnden

Bürgerliche Einrichtungen

Ueber den Bodenkredit

Die gemeinnützige Gesellschaft der Landesfreunde

Einführung der Opium-Regie

Beschreibung der Schiffe, BaRayray genannt, die bei Ankunft der Spanier in Gebrauch waren

Das tagalische Vater Unser

Das neue Zolldekret

Handel mit China vor Ankunft der Spanier

Handel mit China nach Ankunft der Spanier

Flächeninhalt der grösseren Inseln des philippinischen Archipels

Uebersichtstabelle der meteorologischen Verhältnisse

Uebersicht der Volksmenge, der Ortschaften u. s. w. in den Philippinen

Gleichzeitiger Ausbruch dreier Vulkane 1641

Zusätze und Berichtigungen

Abgekürzt zitirte Schriften

Ueber die geologische Beschaffenheit der Philippinen von J. Roth

Ueber die älteren und neueren Bewohner der Philippinen von Rudolf Virchow

AUSSPRACHE DER FREMDWÖRTER.

Die spanischen und einheimischen Wörter, meist Ortsnamen, sind nach spanischer Weise geschrieben. Die Aussprache ist wie im Deutschen, mit folgenden Abweichungen:

spanisch c vor e und i wie th englisch, aber schärfer.

,, ch wie tsch deutsch.

,, g vor e und i wie ch ,,

,, gu wie g ,,

,, j wie ch ,,

,, ll fast wie j ,,

,, ñ wie nj ,,

,, qu wie k ,,

,, s wie ss ,, auch mitten im Wort.

,, v fast wie b.

,, y vor Vokalen wie j ,,

,, y vor Konsonanten wie i.

,, z wie c vor e und i.

In den philippinischen Namen ist e von i, o von u kaum zu unterscheiden.

In mehrsilbigen Wörtern ist der Tonfall meist durch einen Accent angedeutet worden.

ERKLÄRUNG EINIGER HÄUFIG WIEDERKEHRENDER FREMDWÖRTER.

Alkalde, Guvernör einer Provinz s. S. 100 Anm.

Bánca, kleines Boot.

BaRayray, Gruppe von 40 bis 50 Familien unter Verwaltung eines Cabeza s. S. 292.

Bólo, grosses Waldmesser.

Búyo, ein Stück Arecanuss, eingefasst von einem mit gebranntem Kalk bestrichenen zusammengerollten Blatt Betelpfeffer s. S. 126 Anm.

Cabéza, Haupt, Häuptling.

Camóte, süsse Kartoffel, Convolvulus Batatas s. S. 122.

Castíla, werden die Spanier, auch wohl die Europäer im Allgemeinen genannt.

Cimarrón, in Freiheit lebender Eingeborener s. S. 106.

Convénto, Wohnhaus des Pfarrers, nicht Kloster.

Cuadrilléro, Steuersoldat, Polizeisoldat.

Estánco, Laden in welchem von der Regierung monopolisirte Artikel verkauft werden.

Falúa, Feluke.

Gábi, Caladium sp. div. mit essbaren Knollen.

Gobernadorcíllo (Guvernörchen), Dorfschulze s. S. 189.

Guinára, Gewebe von Abacá.

Haciénda, Landgut, die Finanzverwaltung, der Staatsschatz.

Indier, Indios, werden die Eingeborenen im Allgemeinen, besonders aber die der spanischen Herrschaft unterworfenen im Gegensatz zu den Cimarronen genannt.

£, Pfund Sterling.

Polísta, Frohnarbeiter.

Pólos, Frohnden s. S. 292.

Puéblo, Ortschaft.

Principalía, inländischer Adel.

R. C., Reál Cédula, Königliches Handbillet.

R. D., Reál Decréto, vom Suverän selbst unterschrieben.

R. O., Reál Órden, nur vom Minister gezeichnet.

Sáya, Frauenrock von der Hüfte zum Knöchel reichend.

Súndang, Waldmesser.

Tápis, ein um den oberen Theil der Saya gewundenes Tuch.

Teniénte, Lieutenant.

Tribunál, auch Casa real genannt, Gemeindehaus.

Tribúto, Kopfsteuer.

Túba, gegohrener Palmensaft.

Visíta, Filial einer Pfarre.

MAASSE, GEWICHTE UND MÜNZEN.

Seit Januar 1862 gelten in den Philippinen die folgenden Maasse, Gewichte und Münzen.

Längenmaasse:

Wegemaasse:

Feldmaasse:

Getreidemaasse:

Von 1. Januar 1862 gilt der am 1. Januar 1860 in Manila eingeführte Caban als gesetzliches Maass für alle Provinzen. Er misst genau 75 Liter oder in Form eines Würfels 422 mm. innerer Seite, oder 5990,96 span. Kubikzoll. (Der Caban von 1859 hatte 80,00919 Liter.)

Flüssigkeitsmaasse:

Gewichte:

Schwere Gewichte.

Gewicht für edle Metalle:

Münzen:

Im täglichen Verkehr wird nach Cuartos, im Grosshandel nach Centisimos gerechnet. Der Escudo ist erst seit 1. Juli 1865 für alle amtlichen Rechnungen in Spanien und den Kolonien eingeführt, um die spanische Währung dem Dezimalsystem anzupassen.

Der Kurs des $ pflegt zwischen 42 und 44 Silbergroschen zu schwanken.

In den spanischen Kolonien bestehn keine Wuchergesetze. Alljährlich wird in Spanien der gesetzliche Zinsfuss für Fälle, wo kein besonderer Zins verabredet worden, festgestellt.

Biographie

ERSTES KAPITEL

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

MERIDIANDIFFERENZ -- HANDELSGEBIET DER PHILIPPINEN -- THEILUNG DER ERDE -- ERSTER ANBLICK MANILA'S -- ERDBEBEN.

Wenn es in Madrid Mittag schlägt, so ist es in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, mehr als 8 Uhr Abends, genau 8h 18m 41s; d. h. Manila liegt 124° 40' 15'' östl. von Madrid (7h 54m 35s von Paris. Conn. des temps). Wenn früher aber Madrid Neujahr feierte, so war in Manila erst Sylvester.

Da Magellan, der die Philippinen 1521, bei jener denkwürdigen ersten Weltumsegelung entdeckte, sich in derselben Richtung um die Erde bewegte, wie die Sonne in ihrem scheinbaren täglichen Lauf, so hatte er für jeden Grad, den er weiter nach Westen vordrang, vier Minuten später Mittag, und als er die Philippinen erreichte, betrug der Unterschied fast 16 Stunden. Er scheint dies aber nicht bemerkt zu haben, denn Elcano, der Führer des einzigen geretteten Schiffes, wusste nicht, als er zum Meridian seiner Abfahrt zurückkehrte, dass er nach der Schiffsrechnung einen Tag weniger zählen musste, als in dem Hafen, den er durch fortgesetztes Westwärtsfahren wieder erreicht hatte. [1] [2]

In den Philippinen blieb jener Umstand gleichfalls unberücksichtigt; deshalb war dort Sylvester, wenn in der übrigen Welt Neujahr begonnen hatte, und so ging es fort bis Ende 1844, wo man sich, nach eingeholter Genehmigung des Erzbischofs, entschloss, den Sylvestertag einmal gänzlich zu überspringen. [3] Seitdem liegen die Philippinen nicht mehr im fernsten Westen, sondern im fernen Osten, und sind ihrem Mutterlande um 8 Stunden voraus. Ihr eigentliches Handelsgebiet ist aber unser ferner Westen; von dort her wurden sie kolonisirt, und Jahrhunderte lang, bis 1811, hatten sie fast keinen andern Verkehr mit Europa als mittelbar, durch die jährliche Reise der Nao zwischen Manila und Acapulco. Nun aber, wo endlich die östlichen Gestade des stillen Meeres sich bevölkern und mit beispielloser Schnelligkeit ihrer grossen Zukunft entgegen gehen, werden die Philippinen nicht länger in ihrer bisherigen Abgeschlossenheit verharren können; denn für die Westküste Amerika's liegt wohl keine tropische Kolonie Asiens so günstig; auch für Australien kann ihnen nur in einigen Beziehungen Niederländisch-Indien den Rang streitig machen. Auf den Handel mit China dagegen, dessen Stapelplatz anfänglich Manila war, so wie mit den westlicher, den atlantischen Häfen näher gelegenen Ländern Asiens, unserm fernen Osten, wird es wohl immer mehr verzichten müssen. [4]

Wenn sich die hier angedeuteten Verhältnisse verwirklichen, so würden die Philippinen oder wenigstens ihr Handelsgebiet schliesslich doch in den Bereich der westlichen Erdhälfte fallen, in welche sie die berühmten spanischen Geographen zu Badajóz verwiesen.

Nach der Bulle Alexanders VI., vom 4. Mai 1493, [5] welche die Erde durch einen Meridian in zwei Hälften theilte, sollten die auf seiner östlichen Seite zu entdeckenden heidnischen Länder den Portugiesen, die auf der westlichen den Spaniern gehören. Die Philippinen konnten daher von Letzteren nur unter der Voraussetzung in Besitz genommen werden, dass sie auf der westlichen Hälfte lägen. Die Demarkazionslinie sollte vom Nord- zum Südpol, 100 Leguas gen Abend und Mittag aller sogenannten Azoren und Capverdischen Inseln verlaufen. Durch einen am 7. Juni 1494 zwischen Spanien und Portugal zu Tordesillas geschlossenen, 1506 von Julius II. bestätigten Vertrag wurde sie 370 Leguas West der Capverdischen Inseln gezogen.

Die Breite wurde mit unvollkommenen Astrolabien oder hölzernen Quadranten gemessen und nach sehr mangelhaften Tafeln berechnet; die Abweichung der Magnetnadel war so gut wie unbekannt, ebenso das Log. [6] Für brauchbare Längenbestimmungen waren weder die Methoden noch die Instrumente erfunden. Unter solchen Umständen bewiesen 1524 zu Badajóz die Spanier den protestirenden Portugiesen, dass die östliche Grenzlinie die Gangesmündung schnitte, und sprachen sich dadurch den Besitz der Gewürzinseln zu.

Die durch die Unsicherheit der östlichen Grenzlinie veranlassten Streitigkeiten zwischen den Spaniern und Portugiesen, welche letztere früher nach den Gewürzinseln gekommen waren, wurden 1529 durch einen Vergleich beigelegt, indem Carl V. alle seine angemaassten Anrechte auf die Molukken für die Summe von 350,000 Dukaten an Portugal abtrat. Die Philippinen hatten damals keinen Werth.

Von Hongkong nach Manila sind 650 Seemeilen, fast genau S.O., die in 3 bis 4 Tagen von dem Dampfschiff zurückgelegt werden, welches alle 14 Tage die Post-Verbindung zwischen der Kolonie und der übrigen Welt herstellt. [7]

Ohne diesen kleinen Dampfer würde man in Hongkong, in dessen Hafen sich die Schiffe aller Nationen drängen, kaum vermuthen können, dass in so grosser Nähe ein Inselstaat liegt, der durch glückliche Gliederung und Fruchtbarkeit mehr als irgend ein andrer begünstigt scheint.

Obgleich die Philippinen Spanien gehören, so findet doch zwischen beiden Ländern fast kein Handel statt. Die Verbindung mit dem Mutterlande war früher der Art, dass die Ankunft eines Schiffes mit der spanischen Post durch Tedeum und Glockenläuten für die Vollbringung einer so gewaltigen Reise gefeiert wurde. Bis Portugal an Spanien fiel, war den Philippinen der Weg um Afrika verschlossen. Wie es mit der Ueberlandreise stand, zeigt der Umstand, dass zwei Augustiner, die 1603 dem Könige eine wichtige Botschaft bringen sollten, und daher den kürzeren Weg über Goa, die Türkei und Italien gewählt hatten, Madrid erst nach drei Jahren erreichten. [8]

Die bisher den Kaufleuten durch hohe Differenzialzölle aufgezwungene spanische Flagge beförderte, trotz des Schutzzolles für nationale Produkte, fast nur ausländische Waaren nach der Kolonie und die Erzeugnisse der letzteren nach fremden Häfen. Der Verkehr mit Spanien beschränkte sich auf den Transport von Beamten und Geistlichen und deren gewohnten Lebensbedürfnissen, namentlich Nahrungsmitteln, Wein, andren Flüssigkeiten (Caldos) und, einige französische Romane ausgenommen, entsetzlich geistlosen Büchern: Geschichten von Heiligen und Aehnlichem.

Die Bay von Manila ist gross genug um alle Flotten Europa's aufzunehmen; sie gilt für eine der schönsten der Welt. Der Anblick des Landes entspricht aber, wenn man, wie der Verfasser, gegen Ende der trocknen Jahreszeit ankommt, durchaus nicht den begeisterten Schilderungen mancher Reisenden. Das kreisrunde, fünf Provinzen begrenzende Wasserbecken von fast 120 Seemeilen Umfang ist in der Gegend Manila's von flachen Ufern umgeben, hinter welchen sich ein eben so flaches Gestadeland ausbreitet. Die karge Vegetation war von der Sonne verdorrt, nur einige Bambusbüsche und Arecapalmen, in der Ferne die blauen Berge von San Mateo unterbrachen die Einförmigkeit. Zur Regenzeit, wenn unzählige, die Ebene durchschneidende Kanäle aus ihren Ufern treten, bilden sich grosse zusammenhängende Wasserbecken, bald darauf verwandelt sich Alles in ein üppig grünendes Reisfeld.

Manila liegt zu beiden Seiten des Pásig. Die eigentliche Stadt von Mauern und Wällen umschlossen, mit niedrigen Ziegeldächern und einigen Thürmen, sah 1859 vom Meere aus einer alterthümlichen europäischen Festung ähnlich. Vier Jahre später wurde sie durch ein Erdbeben zum grössten Theil zerstört.

Am 3. Juni 1863, als ganz Manila mit den Vorbereitungen zum Frohnleichnamsfeste beschäftigt war, bebte nach einem Tage drückender Hitze um 7 Uhr und 31 Minuten Abends plötzlich die Erde, die festesten Gebäude bewegten sich, die Mauern barsten, die Balken brachen; das furchtbare Geräusch dauerte eine halbe Minute. Dieser Zeitraum war hinreichend, um die ganze Stadt in ein Ruinenfeld zu verwandeln, und hunderte von Einwohnern lebendig zu begraben. Nach einem mir mitgetheilten Briefe des General-Guvernörs wurden der Palast, die Kathedrale, die Kasernen und alle öffentlichen Gebäude Manila's völlig zertrümmert; die wenigen stehen gebliebenen Privathäuser drohten einzustürzen. Spätere Berichte geben 400 Todte, 2000 Verwundete an und schätzen den Verlust auf 8 Millionen Doll. 46 öffentliche und 570 Privat-Gebäude waren eingestürzt, 28 öffentliche und 528 private waren dem Umsturz nahe, alle stehen gebliebenen Häuser mehr oder weniger beschädigt.

Um dieselbe Zeit fand in Cavite, dem Kriegshafen der Philippinen, ein 40 Sekunden anhaltendes Erdbeben statt, das viele Gebäude umwarf.

Drei Jahre nach diesem Ereignisse findet der Herzog von Alençon (Luçon et Mindanao, Paris 1870 S. 38) noch überall dessen Spuren. Drei Seiten des Hauptplatzes der Stadt, auf denen sich früher der Palast, die Kathedrale, das Stadthaus erhoben, lagen da als Schutthaufen mit Gesträuch bewachsen. Alle grossen öffentlichen Gebäude waren „vorläufig“ durch Holzbauten ersetzt, man dachte aber nicht daran, etwas Bleibendes zu schaffen.

Manila ist sehr häufigen Erdbeben ausgesetzt; am verhängnissvollsten die von 1601, 1610 (30. Nov.), 1645 (30. Nov.), 1658 (20. Aug.), 1675, 1699, 1796, 1824, 1852, 1863. -- 1645 kamen 600 Personen um [9], nach Andern sogar 3000, [10] die unter den Trümmern ihrer Häuser begraben wurden. Von allen öffentlichen Gebäuden blieben nur das Kloster, die Kirche der Augustiner und die der Jesuiten stehen.

Kleine Erdstösse, welche plötzlich alle Hängelampen in Schwingung versetzen, finden sehr oft statt und bleiben gewöhnlich unbeachtet. Die Häuser sind mit Rücksicht auf diesen Umstand nur einstöckig, und der lockere, vulkanische Tuff, aus dem sie gebaut, mag zur Milderung der Stösse beitragen. Höchst unzweckmässig aber erscheinen unter solchen Verhältnissen die schweren Ziegeldächer. Auch in den Provinzen sind Erdstösse sehr häufig, richten aber, weil die Häuser nur aus Brettern oder Bambus und Palmenblättern bestehn, gewöhnlich so wenig Schaden an, dass sie gar nicht erwähnt werden.

Herr Alexis Perrey giebt in den Mém. de l'Acad. de Dijon 1860 ein mit grossem Fleiss aus der ihm zugänglichen Literatur zusammengestelltes Verzeichniss von Erdbeben, welche die Philippinen und besonders Manila heimgesucht haben. Selbst über die bedeutenderen sind die Nachrichten sehr spärlich, die Daten oft schwankend. Von unerheblicheren sind nur einige wenige angeführt, die von zufällig anwesenden wissenschaftlichen Männern verzeichnet wurden.

Ein sehr heftiges fand nach Aduarte (I. 141) 1610 statt. Ich lasse die Uebersetzung der betreffenden Stelle abgekürzt folgen, da ich es sonst nirgends erwähnt finde:

Ende November dieses Jahres (1610) am St. Andreas-Tage fand in diesen Inseln, von Manila bis an das äusserste Ende der Provinz Neu-Segóvia (das ganze nördliche Luzon), eine Entfernung von 200 Leguas, ein so furchtbares Erdbeben statt, wie man es nie erlebt hatte; es that grossen Schaden im ganzen Lande, in der Provinz Ilocos begrub es Palmbäume und liess nur die Blattkronen über der Erde, Berge wurden durch die Gewalt des Erdbebens gegen einander geschoben, viele Gebäude zerstört und Menschen getödtet. Am meisten aber wüthete es in Neu-Segóvia, wo es Berge öffnete, und neue Wasserbecken aufthat; die Erde spie grosse Haufen Sand aus und schwankte der Art, dass die Leute, da sie nicht aufrecht stehen konnten, sich auf die Erde setzten und am Boden festbanden als wären sie in einem Schiff auf stürmischer See. In dem von den Mendayas bewohnten Höhenzuge stürzte ein Berg ein, zertrümmerte dabei ein Dorf und erschlug die Bewohner. Ein grosses Stück Land am Fluss versank, so dass jetzt da, wo früher Hügel meist von ansehnlicher Höhe gestanden, die Oberfläche fast dem Wasserspiegel gleich ist. Im Flussbett war die Bewegung so stark, dass sich Wellen erhoben wie im Meer oder als ob das Wasser von fürchterlichem Winde gepeitscht würde. Die steinernen Gebäude litten den meisten Schaden, unsere Kirche und Convento stürzten ein ...

ZWEITES KAPITEL

RHEDE. -- ZOLLWESEN. -- GESCHICHTE DES HANDELS. -- SPANISCHE KOLONIALPOLITIK. -- REISEN DER GALEONEN.

Die Zollvisitation und die vielen, von den einheimischen Subalternbeamten ohne alle Rücksichten nach dem Buchstaben gehandhabten Förmlichkeiten erschienen dem neu Angekommenen um so lästiger, da er eben erst in den englischen Freihäfen Ostasiens verkehrt hatte. Auf die Bürgschaft eines angesehenen Kaufmanns wurde ihm nach 16 Stunden als eine besondere Gunst die Landung gestattet, jedoch ohne das kleinste Gepäckstückchen.

Die Rhede ist im S.W. Monsun und zur Zeit der von Stürmenbegleiteten Monsunwechsel unsicher; dann suchen grössere Schiffe in dem 7 SM. entfernten Cavite Schutz; im N.O. Monsun können sie 1/2 L. vom Lande ankern. Fahrzeuge von weniger als 300 Tonnen gelangen über die Barre in den Fluss Pásig, wo sie bis zur Brücke, unmittelbar am Ufer, und bis in die Mitte des Flusses hinein, in dicht gedrängten Reihen liegen, und durch ihre Anzahl sowohl, wie durch das zwischen ihnen herrschende rege Treiben von der Lebhaftigkeit des Binnenhandels zeugen.

In jedem Regenmonsun führt der Pásig der Barre so viel Schlamm zu, dass dessen Fortschaffung, die Thätigkeit der aufgestellten Baggermaschine wie es scheint vollauf in Anspruch nimmt.

Die geringe Zahl von Schiffen auf der Rhede, besonders fremder Flaggen, war um so auffallender, als, ausser Manila, kein Hafen des Archipels mit dem Auslande verkehrte. Allerdings hatten seit 1855 noch drei andere Häfen diese Berechtigung erhalten (später kam noch ein vierter dazu), zur Zeit meiner Ankunft, März 1859, war aber noch keiner von einem fremden Schiffe besucht worden; erst einige Wochen später traf das erste englische Fahrzeug in Iloílo ein, um Zucker für Australien zu laden. [11]

Der Grund jener Erscheinung lag zum Theil in der geringen Entwicklung des Landbaues, trotz der ausserordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens, zum grösseren Theil aber wohl in veralteten, den Verkehr künstlich beschränkenden Verordnungen. Die Zölle waren an und für sich nicht sehr hoch: im Allgemeinen 7 Procent vom Werth für Schiffe unter spanischer Flagge; für fremde Flaggen aber das Doppelte, und wenn die Waaren spanischen Ursprungs, 3 Proc. für nationale, 8 Proc. für fremde Flaggen. Letztere konnten daher in der Regel nur mit Ballast einlaufen. [12] Da aber die Hauptbedürfnisse der Kolonie aus England und dem Auslande eingeführt wurden, so mussten sie entweder für spanische Fahrzeuge, welche fast dreifache Fracht berechnen (4-5 statt 1 1/2-2 Pf. Sterl. per Tonne), und nur in grossen Zwischenräumen in englischen Häfen erscheinen, aufbewahrt, oder in fremden Schiffen nach Singapore oder Hongkong geschickt werden, wo sie auf spanische Schiffe umgeladen wurden. Ausserdem wurden selbst von Schiffen in Ballast, und solchen, die ohne zu löschen oder Fracht einzunehmen, wieder ausliefen, Tonnengelder erhoben, und wenn ein solches Fahrzeug auch nur ein Päckchen landete, so wurde es nicht mehr als in Ballast betrachtet, sondern nach einer viel höheren Taxe besteuert. Ein Schiff musste also durchaus keine, oder so viel Ladung haben, dass es die erhöhten Hafengelder decken konnte, was für ausländische wegen der Differenzialzölle, die einem Verbote gleich wirkten, beinahe unmöglich war. Fremde Fahrzeuge kamen daher fast immer nur in Ballast, und wenn sie für einen bestimmten Zweck besonders herbeigerufen wurden.

Die Kolonie exportirt fast nur Rohprodukte, die mit einem Ausfuhrzoll von 3 Procent belastet waren; für die spanische Flagge betrug er nur 1 Procent; da aber fast keine Ausfuhr nach Spanien stattfindet, und spanische Schiffe, wegen ihrer theuren Frachten, vom Weltverkehr ausgeschlossen sind, so war die Begünstigung für den Handel nur eine scheinbare. [13] Diese ungeschickten, mit endlosen misstrauischen Formen gehandhabten Zollgesetze verscheuchten alle frachtsuchenden Schiffe vom Hafen, so dass Aufträge auf Landeserzeugnisse zuweilen nicht ausgeführt erden konnten. So gering war der Schiffsverkehr, dass der Gesammtertrag der hohen Hafengelder nach einem zehnjährigen Durchschnitt kaum 10,000 Doll. erreichte.

An und für sich ist die Lage Manila's für den Welthandel sehr günstig, als Zentralpunkt zwischen Japan, China, Anam, den englischen und holländischen Häfen des Archipels und Australien. [14]

Während des N.O. Monsun, in unseren Wintermonaten, wo die Schiffe vom indischen Archipel nach China, um einige Deckung zu haben, durch die Gilolostrasse gehn, müssen sie überdies dicht an Manila vorbei, und würden dort eine bequeme Station finden; namentlich aber liegen die Philippinen wie bereits erwähnt, für die Westküste Amerikas sehr günstig.

Dass das spanische Ultramar-Ministerium diese Verhältnisse richtig erkennt und ihnen Rechnung trägt, geht aus dem für die Zukunft der Kolonie so wichtigen Dekret vom 5. April 1869 hervor, das wohl schon früher erschienen wäre, wenn nicht die durch Schutzzölle verwöhnten spanischen und kolonialen Schiffsrheder sich hartnäckig gegen eine Neuerung gesträubt hätten, die ihre bisherigen Privilegien antastet und sie zu grösserer Rührigkeit zwingt.

Die bemerkenswerthesten Punkte dieser neuen Verordnung sind: Ermässigung der Differenzialzölle und ihr gänzliches Erlöschen nach zwei Jahren, Abschaffung aller Ausfuhrzölle und das Verschmelzen mehrerer lästiger Hafengebühren in einen einzigen Hafenzoll. [15]

Als die Spanier nach den Philippinen kamen, fanden sie die Eingeborenen mit Seiden- und Baumwollenstoffen bekleidet, die von chinesischen Schiffen im Austausch gegen Goldstaub, Sapanholz, [16] Holothurien, essbare Vogelnester und Häute eingeführt wurden. [17] Auch mit Japan, Cambodia, Siam, [18] den Molukken und dem malayischen Archipel standen die Inseln in Verkehr; de Barros erwähnt Schiffe von Luzon, die 1511 Malacca besuchten. [19]

Durch die grössere Sicherheit, die mit den Spaniern in's Land kam, mehr noch durch den von ihnen eröffneten Verkehr mit Amerika und mittelbar mit Europa, nahm der Handel schnell zu und erstreckte sich über Vorder-Indien bis an den persischen Meerbusen. Manila wurde zum Stapelplatz für die Erzeugnisse Ostasiens und befrachtete damit die Galeonen, die von 1565 an nach Neu-Spanien (zuerst nach Navidad, von 1602 ab nach Acapulco) fuhren und als Rückfracht vorzüglich Silber brachten. [20] Die Kaufleute in Neu-Spanien und Peru fanden diesen Handel gleichfalls so vortheilhaft, dass dadurch der Einfuhr aus dem Mutterlande, dessen Fabrikate gegen die indischen Baumwollen und die chinesischen Seidenstoffe nicht konkurriren konnten, grosser Abbruch geschah. Die verwöhnten Monopolisten von Sevilla verlangten daher das Aufgeben der Kolonie [21], die jährlich beträchtlicher Zuschüsse bedurfte, das Mutterland in der Ausbeutung der amerikanischen Besitzungen hinderte, und das Silber aus den Reichen Sr. Majestät in die Hände der Heiden gelangen liess. Schon der Gründung der Kolonie hatten sie grosse Hindernisse in den Weg gelegt. [22] Jenes Verlangen scheiterte aber an dem Ehrgeiz der Krone und am Einfluss der Geistlichkeit; doch wurde, den damals allgemein gültigen Ansichten durchaus entsprechend [23], zu Gunsten des Mutterlandes den Kaufleuten von Peru und Neu-Spanien verboten, Waaren aus China unmittelbar oder über Manila zu beziehen. Den Bewohnern der Philippinen allein blieb gestattet, chinesische Waaren in Amerika einzuführen, aber nur bis zum Werthe von 250,000 Doll. jährlich, die Rückfracht ward auf 500,000 Doll. beschränkt. [24]

Später wurde erstere Summe auf 300,000 Doll. mit entsprechender Rückfracht erhöht, den Spaniern aber untersagt, China zu besuchen, so dass sie die Ankunft der Junken abwarten mussten. 1720 endlich wurden chinesische Stoffe in allen spanischen Besitzungen beider Welttheile gänzlich verboten. Eine Verordnung von 1734 (mit Zusätzen von 1769) gestattete den Handel mit China auf's Neue und erhöhte das Werthmaximum der Fracht nach Acapulco auf 500,000 Doll., die Rückfracht auf 1,000,000 Doll. Silber.

Nachdem endlich die auf Kosten der Staatskasse erhaltene Nao von Acapulco ihre Reisen eingestellt (die letzte Galeon verliess Manila 1811 kehrte 1815 von Acapulco zurück), wurde der Handel mit Amerika durch Kauffahrer betrieben, denen 1820 erlaubt ward, bis zu 750,000 Doll. jährlich aus den Philippinen auszuführen und ausser Acapulco auch San Blás, Guayaquíl und Calláo anzulaufen. Dieses Zugeständniss war aber nicht ausreichend, um den Philippinischen Handel für seine durch den Abfall Mexico's von Spanien erlittenen Verluste zu entschädigen. Die Besitznahme Manila's durch die Engländer (1762) hatte die Bewohner mit Gewerbserzeugnissen bekannt gemacht, welche ihnen die Einfuhren von China und Indien nicht bieten konnten. Um der Nachfrage zu genügen, wurden Ende 1764 spanische Kriegsschiffe mit Produkten der spanischen Industrie (Wein, Esswaaren, Hüte, Tuche, Kurzwaaren und Luxusgegenstände) nach der Kolonie gesandt.

Die an den bequemen Acapulco-Handel gewöhnten Manila-Kaufleute sträubten sich aber gewaltig gegen diese Neuerung, obgleich sie gute Geschäfte dabei machten; denn die Krone kaufte die indischen und chinesischen Waaren für die Rückfracht in Manila doppelt so theuer als an den Ursprungsorten. 1784 traf das letzte jener Schiffe ein. [25]

Europäischen Fahrzeugen war nach der englischen Invasion streng verboten, Manila zu besuchen; da dieses aber die indischen Waaren nicht entbehren mochte und sie nicht durch eigne Schiffe holen konnte, so wurden sie in englischen und französischen Böden eingeführt, die einen türkischen Namen und einen indischen Schein-Kapitän erhielten. [26]

1785 erlangte die Compañia de Filipinas das Handelsmonopol zwischen Spanien und der Kolonie, durfte sich aber nicht in den direkten Verkehr zwischen Acapulco und Manila mischen. Sie wollte grosse Massen von Kolonialprodukten, Seide, Indigo, Zimmet, Baumwolle, Pfeffer etc. für die Ausfuhr erzielen (ähnlich wie es später durch das Kultursystem in Java geschah); da sie aber nicht über Zwangsarbeit verfügte, so misslang die plötzliche künstliche Steigerung des Landbaues vollkommen.

Durch ihr falsches System und die Unfähigkeit ihrer Beamten erlitt sie grosse Verluste (sie zahlte z. B. 13,5 Doll. für den Pico Pfeffer, der 3-4 Doll. in Sumatra galt).

1789 wurde fremden Schiffen gestattet, Waaren aus China und Indien einzuführen, aber keine europäischen. 1809 erhielt ein englisches Handelshaus Erlaubniss, sich in Manila niederzulassen. [27] 1814, nach dem Friedensschluss mit Frankreich, ward es, unter mehr oder weniger Beschränkungen, allen Fremden gestattet. [28]

1820 wurde auf 10 Jahre der direkte Handel zwischen den Philippinen und Spanien freigegeben, ohne Beschränkung für die Produkte der Kolonie, vorausgesetzt, dass die Erzeugnisse Indiens und China's 50,000 Doll. bei jeder Expedition nicht überstiegen. Von 1834 an, wo das Privilegium der Philippinischen Kompanie erlosch, ist in Manila der freie Verkehr mit dem Auslande gestattet, doch zahlten fremde Schiffe doppelte Zölle. Seit 1855 sind noch vier neue Häfen dem Weltverkehr geöffnet; 1869 ist der oben erwähnte freisinnige Tarif erlassen worden.

Heute nach drei Jahrhunderten ungestörten Besitzes hat Manila in jenen Meeren durchaus nicht mehr dieselbe Bedeutung, die es bald nach Ankunft der Spanier errang. Die Verschliessung Japans und der indo-chinesischen Reiche, besonders in Folge der Zudringlichkeit und Anmaassung katholischer Missionäre, [29] der Abfall der Kolonien an der Westküste Amerika's, vorzüglich aber das lange Festhalten einer misstrauischen Handels- und Kolonial-Politik bis in die Gegenwart, während bedeutende Emporien in günstigerer Lage mit grossartigen Mitteln und nach freisinnigen Grundsätzen in Britisch- und Niederländisch-Indien entstanden, -- alle diese Umstände haben dies Ergebniss herbeigeführt und den China-Handel in andere Bahnen geleitet. Die Ursachen liegen eben so klar zu Tage wie ihre Wirkung, doch würde man irren, wenn man die befolgte Politik der Kurzsichtigkeit zuschreiben wollte. Die Spanier hatten bei ihrer Kolonisation zum Theil religiöse Zwecke im Auge, abgesehen davon fand aber die Krone in der Verfügung über die äusserst einträglichen Kolonialämter einen grossen Machtzuwachs. Sie selbst sowohl als ihre Begünstigten hatten nur die unmittelbare Ausnutzung der Kolonien im Sinne, und weder die Absicht noch die Kraft, den natürlichen Reichthum der Länder durch Ackerbau und Handel zu erschliessen. Unzertrennlich von diesem System war die strenge Ausschliessung der Fremden. [30] Mehr noch als in Amerika schien es in den abgelegenen Philippinen nöthig, die Eingeborenen gegen alle Berührung mit dem Auslande abzuschliessen, wenn die Spanier im ungestörten Besitz der Kolonie bleiben wollten. Bei dem erleichterten Verkehr der Gegenwart und den Ansprüchen des Welthandels an die Produktionskraft eines so ausserordentlich fruchtbaren Gebietes sind aber die früheren Schranken nicht mehr aufrecht zu halten, es muss daher der kürzlich eingeführte freisinnige Zolltarif als eine durchaus zeitgemässe Massregel begrüsst werden.

Die mehrfach erwähnten Reisen der Galeonen zwischen Manila und Acapulco nehmen eine so hervorragende Stelle in der Geschichte der Philippinen ein und gewähren einen so interessanten Einblick in das alte Kolonialsystem, dass sie wenigstens in ihren Hauptzügen kurz geschildert zu werden verdienen.

Zu Morga's Zeit, Ende des 16ten Jahrhunderts, kamen jährlich 30-40 chinesische Junken nach Manila (gewöhnlich im März); Ende Juni ging die Nao (oder Galeon) nach Acapulco ab. Der Acapulcohandel, dessen Geschäft sich auf die dazwischen liegenden drei Monate im Jahr beschränkte, war so gewinnbringend, bequem und sicher, dass die Spanier sich in keine andere Unternehmungen einlassen mochten.

Da der Raum des einzigen jährlichen Schiffes dem Zudrang durchaus nicht entsprach, so vertheilte ihn der Guvernör nach seinem Dafürhalten, und die Begünstigten trieben gewöhnlich nicht selbst Handel, sondern übertrugen ihre Konzessionen an Kaufleute.

Nach de Guignes [31] wurde der Frachtraum der Nao in 1500 Theile getheilt, von denen eine grosse Anzahl den Klöstern, der Rest bevorzugten Personen zufiel. In Wirklichkeit war der amtlich auf 600,000 Doll. beschränkte Werth der Ladung beträchtlich höher, und diese bestand vorzugsweise in indischen und chinesischen Baumwollen- und Seidenstoffen (unter andern 50,000 Paar seidene Strümpfe aus China) und Goldschmuck. Die Rückfracht belief sich auf 2 bis 3 Millionen Dollars.

Alles war bei diesem Handel im Voraus bestimmt: Zahl, Form, Grösse und Werth der Waarenballen, ja sogar ihr Verkaufspreis. Da dieser dem doppelten Kostenpreis gleichkam, so entsprach die Erlaubniss, Waaren für einen gewissen Betrag zu verschiffen, unter gewöhnlichen Verhältnissen dem Geschenk eines solchen Betrages. Solche Erlaubnissscheine (Boletas) wurden daher später zum grossen Theil an Pensionäre, Offizierswittwen und als Gehaltszulagen an Beamte gegeben, doch durften die also Begünstigten unmittelbar keinen Gebrauch davon machen, denn zum Acapulcohandel waren nur die Mitglieder des Consulado (einer Art Handelsgericht) berechtigt, die einen mehrjährigen Aufenthalt im Lande und 8000 Doll. Kapital nachweisen mussten.

Der Astronom Legentil [32] beschreibt ausführlich die zu seiner Zeit geltenden Verordnungen und deren Umgehung: die Ladung war auf 1000 Ballen, jeder zu 4 Pack [33] zum Werth von 250 Doll. festgesetzt. Die Zahl der Ballen durfte nicht überschritten werden, sie enthielten aber in der Regel mehr als 4 Pack, und ihr Werth überstieg den vorgeschriebenen so sehr, dass eine Boleta 200-225 Doll. galt. Die Beamten gaben wohl Acht, dass keine Güter ohne Boleta an Bord geschmuggelt wurden; die Jagd auf letztere war daher zuweilen so eifrig, dass Comyn später [34] für das Frachtrecht von Gütern, die kaum 1000 Doll. werth waren, 500 Doll. bezahlen sah. Die Kaufleute borgten das Geld für ihre Unternehmungen gewöhnlich von den obras pias, frommen Stiftungen, welche bis auf die Gegenwart die Stelle von Banken vertraten. [35] In der frühesten Zeit verliess die Nao Cavite im Juli, ging mit S.W. Winden nordwärts über den Kalmengürtel hinaus, bis sie in 38 oder 40° westliche Winde traf. [36] Später war den Schiffen vorgeschrieben, mit den ersten S.W. Winden Cavite zu verlassen, längs der Südküste von Luzon durch die San Bernardino-Strasse und in 13° N.Breite [37] so weit östlich als möglich zu fahren, bis der N.O. Passat sie zwang, in höheren Breiten N.W. Winde aufzusuchen. Dann sollten sie, so lange als möglich, die Breite von 30°, [38] statt wie früher 37° und mehr innehalten. Dem Kapitän war nicht erlaubt, sogleich weiter nördlich zu gehn, obgleich er dann eine viel schnellere und sichere Fahrt gehabt und das Gebiet des Regens früher erreicht hätte. Und doch war namentlich letzteres für ihn von höchster Wichtigkeit, denn die mit Gütern überfüllten Schiffe hatten nur wenig Raum für Wasser übrig und waren, obgleich sie 4-600 Mann an Bord zu haben pflegten, ausdrücklich auf den unterwegs aufzufangenden Regen angewiesen und zu dem Ende mit besonderen Vorrichtungen von Matten und Bambusrinnen versehen. [39]

Wegen der Unbeständigkeit der Winde waren die Reisen in so niedrigen Breiten äusserst beschwerlich und dauerten fünf Monate und darüber. Die Furcht, das reiche, unbeholfene Schiff den kräftigen, zuweilen stürmischen Winden höherer Breiten auszusetzen, scheint dieser Vorschrift zu Grunde gelegen zu haben.

Sobald die Schiffe an die grosse Sargassobank gelangten, schlugen sie einen südlichen Kurs ein und liefen dann die Südspitze der Californischen Halbinsel (San Lucas) an, wo Nachrichten und Erfrischungen für sie bereit gehalten wurden. [40] In der ersten Zeit aber müssen sie Amerika viel nördlicher, etwa bei Cap Mendocino erreicht haben und in Sicht der Küste südlich gefahren sein, denn als Vizcaino 1603 seine Entdeckungsreise von Mexico nach Californien unternahm, fand er die bedeutenderen Berge und Caps, obgleich sie nie von Europäern betreten waren, schon benannt, weil sie den Galeonen als Landmarken gedient hatten. [41]

Die Rückkehr nach den Philippinen war bequem und dauerte nur 40-60 Tage. [42] Das Schiff verliess Acapulco im Februar oder März, lief südwärts, bis es, gewöhnlich in 10 oder 11° N., den Passat traf, mit dem es ohne Mühe nach den Ladronen, von da über Samar nach Manila ging. [43]

Eine Galeon oder Nao maass 1200-1500 Tonnen und führte 50-60 Kanonen, letztere aber gewöhnlich im Schiffsraum, wenigstens bei der Reise ostwärts. Auf der Heimkehr, wo es nicht an Platz mangelte, wurden die Kanonen aufgestellt.

Fray Gaspar (S. 436) erzählt von der Nao Sa. Ana, die Thomas Candish 1586 an der Küste von Californien kaperte und verbrannte: „Die Unsrigen fuhren so sorglos, dass sie ihre Artillerie als Ballast mit sich führten ... der Korsar machte eine so glückliche Reise, dass er in London einlief mit Segeln von chinesischem Damast und seidenem Tauwerk.“

In Acapulco wurde die Ladung mit 100 Prozent Nutzen verkauft und in Silber, Cochenille, Quecksilber etc. bezahlt. Der Gesammtwerth der Rückfracht mochte 2-3 Millionen Doll. betragen [44], wovon 250,000 bis 300,000 Doll. für Rechnung des Königs.

Die Rückkehr des Schiffs in Manila, mit Silberdollars und neuen Ankömmlingen beladen, war ein grosses Fest für die Kolonie. Ein beträchtlicher Theil des ohne Anstrengung wie im Spiel gewonnenen Geldes wurde gewöhnlich schnell verprasst; dann sank Alles wieder in die gewohnte Leblosigkeit zurück.

Oft aber gingen auch Schiffe verloren, da sie über die Grenzen der Verordnungen und der Vorsicht, mit grosser Beeinträchtigung ihrer Seetüchtigkeit beladen und schlecht geführt waren; denn nicht Fähigkeit, sondern Gunst entschied bei dem Vergeben der sehr einträglichen Stellen. [45] Mehrere Galeonen fielen englischen und holländischen Kapern in die Hände. [46] Auch der Gewinn nahm immer mehr ab, da die Compañia de Filipinas später das Recht erhielt, indische Baumwollenstoffe, die einen Hauptbestandtheil der Ladung bildeten, mit 6 Prozent Zoll über Veracruz in Neu-Spanien einzuführen, und Engländer und Amerikaner diese und andre Waaren einschmuggelten. [47] Schliesslich sei hier noch erwähnt, dass die spanischen Dollars durch die Nao über Manila nach China und Hinterindien gelangten, wo sie noch gegenwärtig Handelsmünze sind.

DRITTES KAPITEL

MANILA. -- LEBEN IN DER STADT UND IN DEN VORSTÄDTEN. -- HAHNENKÄMPFE. -- TRACHTEN DER VERSCHIEDENEN KLASSEN.

Die eigentliche Stadt Manila, hauptsächlich von Spaniern, Kreolen und zu ihnen in unmittelbarer Beziehung stehenden Einheimischen und Chinesen bewohnt, [48] liegt, von Mauern und breiten Gräben umschlossen, am linken, südlichen Ufer des Pásig, eine Seite dem Meere zukehrend; ein heisser, öder Ort, voll Klöster, Stifter, Kasernen, Regierungsgebäude. Rücksicht auf Sicherheit, nicht auf Annehmlichkeit, war bei der Gründung maassgebend. Manila erinnert an spanische Provinzialstädte und ist nach Goa die älteste Stadt in Indien. Die Fremden wohnen auf der Nordseite des Flusses, in Binóndo, dem Sitz des Gross- und Kleinhandels, oder in den freundlichen angrenzenden Dörfern, die ein zusammenhängendes Ganze bilden. Die Gesammtbevölkerung wird, wohl mit Uebertreibung, auf 200,000 geschätzt. Eine hübsche, alte, steinerne Brücke von zehn Bogen, in neuer Zeit auch eine eiserne Hängebrücke, verbinden die beiden Ufer des Flusses. [49]

Zwischen den Bewohnern von Manila und Binóndo findet sehr wenig Verkehr statt. Das Leben in der eigentlichen Stadt soll nicht angenehm sein: Stolz, Neid, Stellenjägerei, Kastenhass sind an der Tagesordnung; die Spanier halten sich für besser als ihre Kreolen, welche wiederum jenen vorwerfen, dass sie nur in die Kolonie kommen, um sich satt zu essen, ebenso herrscht Hass und Neid zwischen Weissen und Mestizen. Aehnliche Verhältnisse bestehn zwar in allen spanischen Kolonien und liegen im Wesen der spanischen Kolonialpolitik, die immer bestrebt war, die verschiedenen Rassen und Stände feindlich zu trennen, aus Furcht, dass ihr Bündniss die Herrschaft des fernen Mutterlandes gefährde. [50]

In Manila aber werden diese Zustände durch den Umstand gesteigert, dass die Klasse der durch grossen Grundbesitz an das Land gefesselten Pflanzer bisher fast gänzlich fehlte. Erst jetzt scheint die steigende Nachfrage nach den Landesprodukten allmälig einen erfreulichen Umschwung in dieser Beziehung herbeizuführen. Wie aber der einem Glücksspiel vergleichbare Naohandel, früher die einzige Quelle des Reichthums, auf die spanische Bevölkerung wirkte, schildert treffend Murillo Velarde (p. 272): „Die Spanier, die hierher kommen, betrachten diese Inseln nicht wie eine Heimath, sondern wie ein Wirthshaus. Heirathen sie, so geschieht es zufällig; wo giebt es eine Familie, die Generationen überdauerte? ... Der Vater sammelt Schätze, der Sohn vergeudet, der Enkel bettelt. Die grössten Kapitalien sind nicht beständiger als die Wogen des Meeres, auf denen sie sich gründen.“

Auch unter den Ausländern in Binóndo herrscht durchaus nicht so viel Geselligkeit als in englischen oder holländischen Kolonien, und fast kein Umgang mit den Spaniern, welche die Fremden beneiden und deren im Lande gemachten Erwerb fast wie einen an ihnen, den Eigenthümern, begangenen Raub betrachten. Dabei ist das Leben sehr theuer, theurer als in Singapore und Batavia. Bei Vielen scheinen die Ausgaben in grossem Missverhältniss zu ihrem amtlichen Gehalt zu stehn.

Die zum Theil sehr geräumigen Häuser sind düster und hässlich, mit Rücksicht auf das Klima schlecht ventilirt; statt luftiger Jalousien schwere Schiebefenster, welche das Licht nicht durch Glas, sondern durch dünne Austerschalen (Placuna placenta L.) einlassen, die kaum zwei Zoll im Geviert haben und in Gitterrahmen von zolldicken Latten sitzen. Das Erdgeschoss ist verständiger Weise, der grossen Feuchtigkeit wegen, meist unbewohnt, zu Magazinen, Stallungen, Diensträumen benutzt.

Die anspruchslosen, in ihrer Art zweckmässigen Häuser von Brettern oder Bambus und Palmenblättern stehn der Feuchtigkeit wegen auf Pfählen, jedes für sich, der untere Raum gewöhnlich durch ein Gitter eingefasst, dient als Stall oder Magazin; so war es schon zu Magellan's Zeiten. Solche Häuser sind ausserordentlich leicht gebaut. Lapérouse schätzt das Gesammtgewicht mancher mit vollständigem Mobiliar auf weniger als 200 Pfund.

Fast sämmtliche Häuser, sogar die Hütten der Eingeborenen, haben eine Azotea, d. h. einen nicht überdachten Raum in gleicher Flucht mit der Wohnung, der die Stelle von Hof und Balkon vertritt. Die Spanier scheinen diese hübsche Einrichtung den Mauren entlehnt zu haben; die Eingeborenen kannten sie aber wohl schon vor Ankunft der Europäer, denn Morga (Bl. 140) erwähnt bereits dergl. „Batalanes“. In den Vorstädten ist fast jede Hütte von einem Gärtchen umgeben.

Das Trinkwasser ist mit Ausnahme des in Zisternen gesammelten, sehr schlecht. Es wird etwas oberhalb der Stadt in flache Kähne geschöpft und so den Haushaltungen zugeführt. Das Flusswasser ist oft ganz grün von Conferven, häufig sieht man auch todte Hunde und Katzen darin treiben, von grossen Pistien wie von Kopfsalat umgeben. In der trocknen Jahreszeit werden die zahlreichen Kanäle der Vorstädte stellenweis zu stagnirenden Kloaken, der Stadtgraben bietet bei jeder Ebbe einen solchen Anblick.

An Gelegenheit zu Vergnügungen ist Manila sehr arm. Während meines Aufenthalts bestand kein spanisches Theater; tagalische Schauspiele (Uebersetzungen) wurden zuweilen aufgeführt. Es gab keinen Klub, keine lesbaren Bücher. Nicht einmal Zeitungsnachrichten belebten die matte Unterhaltung; denn nachdem die alle vierzehn Tage aus Hongkong eintreffenden Nachrichten durch die Priesterzensur gesichtet, blieb zur Speisung der Lokalblätter wenig übrig als Madrider und Pariser Hofnachrichten. [51] Nur die mit bunter Pracht gefeierten Kirchenfeste unterbrachen zuweilen die Einförmigkeit.

Das grösste Vergnügen der Eingebornen sind die Hahnenkämpfe, die mit einer Leidenschaftlichkeit betrieben werden, welche jedem Fremden sogleich auffallen muss. Fast alle Indier halten sich Kampfhähne. Viele gehn nie aus, ohne ihren Liebling im Arm zu tragen; sie zahlen zuweilen 50 Doll. und mehr dafür und überhäufen ihn mit den zärtlichsten Liebkosungen. Man kann die Sucht für Hahnenkämpfe wohl ein Nationallaster nennen, doch sollen sie erst durch die Spanier oder die sie begleitenden Mexicaner eingeführt worden sein; ebenso das in China zum Nationallaster gewordene Opiumrauchen durch die Engländer. Wahrscheinlicher ist es wohl, dass die Malayen die Sitte in's Land brachten. Im östlichen Theil der Philippinen müssen zu Pigafetta's Zeiten Hahnenkämpfe unbekannt gewesen sein. Er sah die ersten Kampfhähne in Paláuan: „Sie haben grosse Hähne, die sie aus einer Art von Aberglauben nicht essen, sie halten sie aber, um sie kämpfen zu lassen; es werden dabei Wetten gemacht, deren Ertrag der Eigenthümer des Siegers erhält.“ [52] [53]

Für Europäer ist das Schauspiel in hohem Grade widerwärtig: Der einen Ring um den Kampfplatz bildende Zuschauerraum ist mit Eingeborenen überfüllt, die aus allen Poren schwitzen, während ihre Gesichter von hässlichen Leidenschaften auf's Höchste erregt sind. Die Hähne sind je mit einem sehr scharfen, sichelförmigen, 3 Zoll langen Messer bewaffnet, das tiefe Wunden reisst und immer den Tod des einen oder beider Hähne durch grausame Verletzungen herbeiführt. Ein Hahn, der aus Feigheit davonläuft, wird lebendig gerupft. Im Verhältniss zu den Mitteln der Spieler werden unglaublich hohe Summen verwettet.

Dass diese Hahnenkämpfe für ein so sehr zu Müssiggang und Liederlichkeit geneigtes, nur den Regungen des Augenblicks folgendes Volk im höchsten Grade entsittlichend wirken, liegt auf der Hand. Der Lockung, ohne Arbeit Geld zu gewinnen, vermögen sie schwer zu widerstehn; Viele werden durch die Leidenschaft des Spieles zu Wucherschulden, Unterschlagungen und Diebstahl verleitet, auch zu Strassenraub: die Land- und Seeräuberbanden, von denen weiter unten, sollen zum grossen Theil aus ruinirten Spielern bestehn. [54]

Alle Städte Hinterindiens übertrifft Manila durch angenehme Frauengestalten, die seine Strassen beleben. Herr Mallat schildert sie in glühenden Worten. Ein hübsches, phantasiereiches, in der Lokalfarbe gehaltenes Bild des Strassenlebens findet man auch in den sehr unterhaltenden Aventures d'un gentil'homme Breton. [55]

Wie viele der hübschesten „India's“ von ganz reinem Blute sind, ist freilich nicht zu ermitteln. Manche sind sehr weiss, nähern sich dem europäischen Typus und unterscheiden sich dadurch merklich von ihren Stammesgenossen in den abgelegeneren Provinzen.

Der unmittelbaren Umgebung Manila's fehlt es nicht an schönen Punkten, ihr Besuch gehört aber nicht zum Ton, da Toilettenschau, nicht Naturgenuss, Zweck des Spazierengehns ist. In der trockenen Jahreszeit fahren Abends Alle, die es bezahlen können, auf staubigen Strassen nach einem kürzlich angelegten Platz am Meer, von 1000 Fuss Breite, 200 Fuss Länge, wo mehrere Mal in der Woche die recht gute Musik inländischer Regimenter spielt, und gehen steif auf und ab. Die Spanier stecken alle in Uniformen oder schwarzen Fracks. Wenn die Glocken zum Abendgebet (Angelus) läuten, stehn Wagen, Reiter und Fussgänger plötzlich still, Jedermann entblösst sein Haupt und scheint zu beten.

Derselbe Guvernör, der die Promenade angelegt, hatte auch einen botanischen Garten geschaffen. Zwar waren die wenigen von ihm dahin versetzten Pflanzen, auf dem morastigen Boden der vollen Sonnengluth preisgegeben, schnell wieder zu Grunde gegangen, aber der Platz war eingezäunt, in Felder getheilt, mit Unkraut bewachsen und hatte wenigstens einen Namen erhalten, gegenwärtig soll er besser im Stande sein. [56]

In der Umgegend von Manila sind die Kirchenfeste wohl des Besuchs der Fremden werth, schon wegen der zahlreichen hübschen Indierinnen und Mestizinnen, die sich Abends dort einfinden und in ihrem besten Putz auf den festlich beleuchteten, mit Fahnen und Blumen geschmückten Strassen spazieren gehn. Sie sind namentlich für den aus den Malayenländern kommenden eine anmuthige Erscheinung. Die Indierin ist sehr schön gewachsen, hat üppiges schwarzes Haar, grosse dunkle Augen; der obere Theil des Körpers ist in inländische, oft kostbare Stoffe von durchsichtiger Feinheit und tadelloser Weisse gehüllt, und von der Hüfte abwärts in ein buntstreifiges, weitfaltiges Kleid (Saya), dessen oberer Theil bis zum Knie durch ein dunkles Tuch, Tapis, so fest zusammengehalten wird, dass die reichen, bunten Falten der Saya daraus wie die Blumenblätter einer Granate hervorbrechen, und die Mädchen nur ganz kurze Schritte machen können, was in Verbindung mit den niedergeschlagenen Augen ihnen einen sehr sittsamen Anstrich giebt. An den nackten Füssen tragen sie gestickte Pantoffeln (Chinelas), so schmal, dass die kleine Zehe, die nicht Platz darin hat, den Pantoffel von aussen festhalten muss. [57]

Aermere Indierinnen kleiden sich nur in eine Saya und ein sogenanntes Hemd, so kurz, dass es oft nicht bis zu dieser hinabreicht; in den östlichen Inseln tragen selbst erwachsene Mädchen und Frauen ausser einem katholischen Amulet gewöhnlich nur diese zwei Kleidungsstücke, die namentlich nach dem Bade, bis sie die Sonne wieder getrocknet hat, fast durchsichtig sind.

Hut, Hose und darüber ein Hemd, beide aus grober Guinára, bilden die Tracht der ärmeren Männer. Die Hemden der Reicheren sind mitunter aus sehr theuren inländischen Geweben, von Ananas oder Bananenfasern mit oder ohne seidene Streifen, auch ganz aus Jusi (chinesische Floretseide), in welchem Falle sie nicht gewaschen und also nur einmal getragen werden können. Der Hut, Salacót (ein Kugelsegment aus inländischem Flechtwerk), dient als Regen- und Sonnenschirm, und ist zuweilen bis zu beträchtlichem Werthe mit Silber beschlagen. Die Principalia hat das Vorrecht, eine kurze Jacke über dem Hemde zu tragen, und ist gewöhnlich auch an ihrer, zuweilen bis an's Drollige streifenden Würde und ihrem vergilbten, in der Familie forterbenden Zylinder-Hute kenntlich. Der einheimische Stutzer hat lackirte Schuhe an den nackten Füssen, lange, enganliegende Hosen, schwarz oder grellbunt gestreift; darüber ein gefaltetes, gestärktes Hemd von europäischem Schnitt; auf dem Kopf einen zylindrischen Seidenhut, in der Hand ein Stöckchen. Recht unanständig sieht es aus, wenn bei Gala-Mahlzeiten die Dienerschaft in weissen gestärkten Hemden über den Hosen erscheint, nie sind mir die Hässlichkeiten unserer europäischen Kleidung mehr aufgefallen als in der Nachäffung durch den Manila „Elegante“.

Die Mestizinnen kleiden sich wie die Indierinnen, aber ohne Tapis, an Europäer verheirathete tragen auch Schuhe und Strümpfe. Manche Mestizinnen sind von grosser Schönheit, ihr Gang hat aber gewöhnlich etwas Schleppendes, von der Gewohnheit, den Pantoffel zu schleifen. In der Regel sind sie klug, wirtschaftlich, zu Handelsgeschäften sehr geschickt, in Unterhaltung aber oft unbeholfen und langweilig. Mangel an Bildung allein ist wohl nicht die Ursache, denn eine Andalusierin hat ausser der Doctrina christiana auch nichts gelernt, und ist doch in ihrer Jugend eines der reizendsten Wesen. Der Grund liegt wohl eher in der Zwitterstellung der Mestizin: von den weissen Frauen wird sie hochmüthig zurückgestossen, während sie selbst ihre mütterlichen Verwandten verläugnet. Ihrem Auftreten fehlt die Sicherheit, der richtige Takt, den die Süd-Europäerin in allen Lebensverhältnissen zeigt.

Die Mestizen, besonders die von Chinesen und Tagalinen, bilden den reichsten, unternehmendsten Theil der einheimischen Bevölkerung; sie kennen alle guten und schlechten Eigenschaften des Eingeborenen und beuten sie rücksichtslos für ihre Zwecke aus.

VIERTES KAPITEL

STELLUNG DER EUROPÄER UND EINGEBORENEN IN ENGLISCHEN, HOLLÄNDISCHEN UND SPANISCHEN KOLONIEN. -- EINFLUSS DER SPANISCHEN KOLONIALPOLITIK AUF DIE SITTEN DER EINGEBORENEN. BEQUEMLICHKEIT DES LEBENS. -- KOKOSPALME, BAMBUS.

Ein schottischer Grosshändler, dem ich empfohlen war, bot mir mit so überzeugender Liebenswürdigkeit sein Haus und seine Gastfreundschaft an, dass ich nicht umhin konnte, sie anzunehmen. Obgleich ich mich dadurch unter dem Schutz eines der reichsten und geachtetsten Männer der Stadt befand, verlangten dennoch die Miethskutscher für jede Fahrt Vorausbezahlung. Dies Misstrauen liess auf die geringe Achtung schliessen, die die Mehrzahl der hiesigen Europäer den Einheimischen einflösst. Zahlreiche spätere Beobachtungen bestätigten diese Vermuthung. Wie anders ist es in Java und Singapore! Die Ursache lässt sich vielleicht erklären:

Holländer können sich ebensowenig als Engländer in heissen Erdstrichen akklimatisiren; sie beuten die Länder aus, in denen sie nur vorübergehend weilen, jene durch Frohnden und Monopole, diese durch Handel; in beiden Fällen genügen aber wenige, durch die Grösse ihrer Unternehmungen oder ihre amtliche Stellung durch Reichthum und Bildung hoch über der Masse der Bevölkerung stehende Individuen. In Java sind überdies die Europäer der Mehrzahl nach Regierende, die Eingeborenen Regierte; aber auch in Singapore, wo beide gesetzlich gleichstehn, wissen sich die wenigen Weissen so entschieden auf der Höhe zu halten, dass ihnen, wenn auch nicht durch das Gesetz, doch im Verkehr alle Vorrechte einer höheren Kaste ohne Widerspruch eingeräumt werden. Die Verschiedenheit der Religion vergrössert die Kluft. Endlich sprechen dort alle Europäer die Landessprache, während die Eingeborenen die der Fremden nicht verstehn. Die holländischen Beamten werden schon in der Heimat in besonderen Schulen für den Dienst in Ostindien erzogen; die Kunst mit den Eingeborenen umzugehen, die Aufrechthaltung des „Prestige“, das für das eigentliche Geheimniss der holländischen Macht gegenüber der zahlreichen einheimischen Bevölkerung gilt, bildet einen wesentlichen Punkt in ihrer Erziehung. Daher richten sich die Holländer im Verkehr mit den Eingeborenen, wie sehr sie diese auch ausbeuten, streng nach den Regeln des herkömmlichen „Adat“ (alter Brauch), verletzen nicht das Ehrgefühl des Inländers und geben sich auch im Umgang mit einander nicht leicht eine Blösse vor jenem, für den sie ein verschlossenes Buch bleiben.

In den Philippinen ist es umgekehrt. Mit Ausnahme derjenigen Beamten, denen das Gesetz oder die bei jedem spanischen Ministerwechsel zum Durchbruch kommende Aemtergier nur einen beschränkten Aufenhalt gestattet, kehren wenige Spanier, die einmal die Kolonie betreten, in ihr Vaterland heim; die Geistlichen dürfen nicht, die meisten der übrigen können nicht zurück; ein nicht unbeträchtlicher Theil besteht aus Subalternen, Soldaten und Seeleuten, politischen Verbrechern und politisch Unbequemen, deren sich das Mutterland entledigt, auch nicht selten aus Abenteurern, denen die Mittel zur Rückkehr fehlen und wohl eben so sehr die Lust; denn wie herrlich ist ihr hiesiges Leben im Vergleich zu dem, welches sie in ihrer Heimat führen müssten. Sie kommen an ohne Kenntnisse des Landes, ganz unvorbereitet; Manche sind so faul, dass sie nie die Sprache lernen, selbst wenn sie sich im Lande verheirathen. Ihre Diener verstehen Spanisch, belauschen die Gespräche und Handlungen, und kennen alle Geheimnisse ihrer meist wenig diskreten Herren, während die Eingeborenen diesen ein Räthsel bleiben, das sie auch schon aus Dünkel nicht zu entziffern versuchen.

Dass die grosse Zahl der hiesigen, ungebildeten, über ihre Mittel hinaus lebenden Spanier, die alle die Herrn spielen wollen, gleichviel welche Stellung sie zu Haus einnahmen, das Ansehn der Europäer sehr beeinträchtigen muss, ist leicht einzusehn. Die relative Stellung des Indiers kann aber dabei nur gewinnen und schwerlich giebt es eine Kolonie, in welcher sich die Eingeborenen im Ganzen genommen behaglicher fühlen als in den Philippinen. Sie haben Religion, Sitten und Gebräuche ihrer Herren angenommen, und fühlen sich, obwohl diesen gesetzlich nicht gleichgestellt, doch nicht durch eine hohe Schranke von ihnen geschieden, wie sie, ganz abgesehn von Java, die schroffe Zurückhaltung der Engländer zwischen sich und den Eingeborenen aufbaut.

Die gleiche Religion, der gemeinschaftliche Gottesdienst, das Zusammenleben mit den Einheimischen, Alles trägt dazu bei, den Europäer dem Indier näher zu bringen, wie auch das Vorhandensein einer verhältnissmässig sehr zahlreichen Mestizenklasse bezeugt.

Spanier und Portugiesen scheinen in der That die einzigen Europäer, die in tropischen Ländern Wurzel schlagen, sich mit Eingeborenen auf die Dauer fruchtbar vermischen können; wobei das Coelibat der Priester begünstigend mitwirkt. [58]

Den Mangel an Eigenthümlichkeit, der bei den Mestizen aus ihrer Zwitterstellung hervorzugehn scheint, nimmt man auch an den Indiern wahr. Stark ausgeprägte nationale Sitten, die man in einem so fernen Lande wohl erwarten sollte, sucht man vergebens; immer von Neuem merkt man den Leuten an, dass Alles angelernt und äusserlich ist.

Wie der spanische Katholizismus im Mutterlande die hohe Kultur der Mauren, in Peru die der Inka's mit Gewalt ausgerottet, so hat er hier, was etwa an eigenthümlicher Gesittung vorhanden war, ebenso gründlich zu beseitigen verstanden, indem er sich, um schnell Wurzel schlagen, den bestehenden Formen und Missbräuchen in fast unglaublicher Weise anschmiegte. [59]

Die in der Kultur wenig vorgeschrittenen Philippiner nahmen schnell die Aeusserlichkeiten der fremden Religion an, und zugleich die Aeusserlichkeiten im Wesen ihrer neuen Herren; die eignen Sitten lernten sie, als heidnisch und wild, verachten. Jetzt singen sie andalusische Lieder und tanzen spanische Tänze, aber wie! Alles äffen sie nach, ohne den Geist zu erfassen, aus dem es hervorgegangen. Deshalb sind sie selbst und ihre Kunsterzeugnisse meist langweilig und charakterlos, man möchte sagen unächt, trotz der auf letztere zuweilen verwendeten grossen Geschicklichkeit und Geduld. Diese beiden Eigenschaften werden übrigens bei allen wenig fortgeschrittenen Nationen wahrgenommen; die bewunderte Geduld ist aber oft nur Verschwendung von Zeit und Mühe, im Missverhältniss zum Zweck; die grössere Anstelligkeit eine Folge der weniger vorgeschrittenen Arbeitstheilung.

Betritt man das Haus eines wohlhabenden Eingeborenen, der spanisch spricht, so empfängt er uns mit denselben Redensarten wie sein Vorbild; man hat aber dabei immer das Gefühl, dass sie nicht am Platz sind. In den Ländern, wo die einheimische Bevölkerung ihren alten Sitten treu geblieben, wird dies nie empfunden; selbst wenn uns nicht mit der gebührenden Rücksicht begegnet werden sollte, bemerken wir es kaum, da sich bei ganz verschiedenen gesellschaftlichen Formen, wie bei fremdem Maass und Gewicht, nicht unmittelbar Vergleiche aufdrängen. -- Während in Java und namentlich in Borneo und den Molukken die Gegenstände des täglichen Gebrauchs häufig mit so feinem Gefühl für Form und Farbe verziert sind, dass sie von unseren Künstlern als Muster der Ornamentik gerühmt werden und den Beweis liefern, dass die Arbeit mit Lust und Liebe und innigem Verständniss vollbracht wurde, ist in den Philippinen von solchem Schönheitssinn wenig wahrzunehmen. Alles ist Nachahmung oder liederlicher Nothbehelf. Selbst die wegen ihrer Feinheit so berühmten, mit unglaublicher Geduld und nicht minderem Geschick ausgeführten Piña-Stickereien sind in der Regel geistlose Nachahmungen spanischer Muster. Zu ähnlichen Betrachtungen gelangt man unwillkürlich, wenn man die Kunstprodukte der spanisch-amerikanischen Völker mit denen der wilden Stämme vergleicht. Das ethnographische Museum in Berlin bietet dazu Stoff in Fülle.

Die Ruder bestehn in den Philippinen häufig aus einer Bambusstange, an deren Ende ein Brett mit Rotangstreifen festgebunden ist; bricht es unterwegs entzwei, um so besser; bis es geflickt ist, muss die anstrengende Arbeit nothwendig unterbrochen werden.

In Java sind die völlig regendichten Büffelkarren auf das Mannichfaltigste und Geschmackvollste gemustert. In den Philippinen wird der dachlose Karren gewöhnlich erst im letzten Augenblick zusammengeflickt. Soll die Ladung durchaus vor Nässe geschützt werden, so wirft man ein paar alte Matten darüber, mehr in der Absicht, die Ansprüche des Castila zu beschwichtigen, als um den Regen abzuhalten.

Engländer und Holländer bleiben Fremdlinge unter den Tropen, sie üben keinen Einfluss auf die alten Gebräuche, die in der Landesreligion gipfeln. Die Völker aber, die Spanien durch den Katholizismus unterworfen, haben alles Ursprüngliche, Volksthümliche verloren; die fremde Religion ist bei ihnen nicht in's Innere gedrungen, es fehlt ihnen an moralischem Halt, und wohl kein zufälliges Zusammentreffen ist es, dass sich alle diese Völker mehr oder weniger kennzeichnen durch einen gewissen Mangel an Würde, grosse Leichtlebigkeit und selbst Liederlichkeit.