Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elektronik-Praktiker

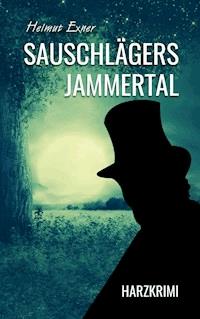

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Es gibt sie noch: die Sauschlägers, eine Oberharzer Familie wie aus dem Bilderbuch. Mit dummdreister Direktheit, einem unkonventionellen Geschäftssinn und einer Sprache, die manche schon für ausgestorben hielten, meistern sie ihr Leben. Vor etlichen Jahren hatten sie im Auftrag der Russenmafia gegen gutes Geld auf ihrem Grundstück Löcher gegraben, um unliebsame Zeitgenossen verschwinden zu lassen. Nun steht plötzlich das Bundeskriminalamt vor der Tür und sucht ausgerechnet bei den Sauschlägers nach einem hochrangigen Beamten, der spurlos verschwunden ist. Zu allem Überfluss taucht auch noch ein Mann auf, den man für einen Geist halten könnte. In dieser Situation kann ihnen nur ein Mensch helfen: ihre alte Freundin Lilly Höschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helmut Exner

Sauschlägers

Jammertal

Inhaltsverzeichnis

Innentitel

Impressum

Kapitel 1: Im Jammertal

Kapitel 2: Verschwunden

Kapitel 3: Das Phantombild

Kapitel 4: Der Junge im Jammertal

Kapitel 5: Die Psychologin und der Kommissar

Kapitel 6: Das alte Buch

Kapitel 7: Sauschlägers Paradies

Kapitel 8: Lilly fährt ins Paradies

Kapitel 9: Die Parapsychologin

Kapitel 10: Die Mafia

Kapitel 11: Frau Himmelreich

Kapitel 12: Guten Morgen, ihr Leut

Kapitel 13: Vom Himmelreich ins Paradies

Kapitel 14: Vom Paradies zum Jammertal

Kapitel 15: In Lautenthal

Kapitel 16: Müller und Schulze

Kapitel 17: Blick nach vorn im Zorn

Kapitel 18: Samstag im Paradies

Kapitel 19: Sonntag im Jammertal

Kapitel 20: Auf und davon

Kapitel 21: Der Vermisste

Kapitel 22: Zurück ins Paradies

Kapitel 23: Wüstenschütz im Paradies

Kapitel 24: Wüstenschütz im Rosenbeet

Kapitel 25: Der USB-Stick

Kapitel 26: Wüstenschütz, der Mafiajäger

Kapitel 27: Im Jammertal

Ein paar Worte hinterher

Der Autor

Mehr Kriminelles aus dem Harz

Impressum

Sauschlägers Jammertal

ISBN 978-3-947167-20-3

ePub Edition

Version 1.0 - 03-2018

© 2018 by Helmut Exner

Abbildungsnachweise:

Umschlag (Schatten) © jamesstar | # 48374353 | depositphotos.com

Umschlag Hintergrund © Larisa-K | # 2539411 | pixabay.com

Autorenporträt © Ania Schulz | as-fotografie.com

Lektorat:

Sascha Exner

Druck:

TZ - Verlag und Print, Roßdorf

EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH

Postfach 1163, D-37104 Duderstadt

Im Jammertal

Wir müssen im Jammertal leben,

unsere Sünden werden nie vergeben.

Tut Buße zur rechten Zeit,

sonst seid ihr verloren in Ewigkeit.

Lilly und ihre Freundin Gretel saßen vor dem alten Zechenhaus mitten im Wald. Sie hatten versucht, die Idylle zu genießen, bei einer Tasse Kaffee in die undurchdringliche Natur zu schauen, sich zu unterhalten oder einfach nur dem Vogelgezwitscher zu lauschen. Aber es wollte ihnen nicht recht gelingen. Sie saßen jetzt seit einer Viertelstunde hier und hörten immer wieder diese Stimme, die mal näherkam und dann wieder weit weg schien. Es war die Stimme eines alten Mannes, der aus Leibeskräften dieses grässliche Lied sang, wenn man es überhaupt ein Lied nennen konnte. Es war mehr eine Aneinanderreihung von schiefen Tönen in einer Melodik, die einem Gänsehaut über den Rücken trieb. Jetzt kam die Stimme näher, und sie konnten zum ersten Mal den Text richtig verstehen.

Wir müssen im Jammertal leben,

unsere Sünden werden nie vergeben ...

In diesem Moment kam ein alter Mann zwischen den Fichten hervor und sang ungerührt ihrer Anwesenheit weiter.

Tut Buße zur rechten Zeit,

sonst seid ihr verloren in Ewigkeit.

Als er die beiden alten Frauen sah, ging er auf sie zu und fragte ohne Gruß: »Hätten Sie wohl ein Glas Wasser für einen armen Wanderer?«

Der Mann sah aus wie aus der Zeit gefallen. Sein Alter war undefinierbar. Vielleicht war er sechzig, möglicherweise auch achtzig, er war hoch gebaut, ziemlich dürr und trug einen schwarzen Gehrock, wie er vor hundert Jahren mal Mode gewesen sein mochte. Er hatte einen schwarzen Hut auf, ähnlich einem Zylinder, den er jetzt abnahm – wahrscheinlich nicht aus Höflichkeit, sondern weil ihm warm war. Gretel, die den Kerl misstrauisch musterte, nahm die Wasserflasche, die auf dem Tisch stand, goss ein Glas bis zum Rand voll und reichte es dem Mann. Dieser führte es zum Mund und trank es ohne abzusetzen leer. Dann stellte er es auf den Tisch. Kein Dankeschön, kein freundlicher Blick.

Lilly sagte: »Was ist das für ein schauriges Lied, das Sie die ganze Zeit gesungen haben? Da laufen ja die Hirsche weg.«

»Nicht das Lied ist schaurig, sondern das Leben.«

»Aber ich bitte Sie«, entgegnete Lilly, »freuen Sie sich doch an der herrlichen Natur. Tot sind Sie noch lange genug.«

»Es gibt keinen Tod. Das ist ja gerade der Jammer. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als den Tod. Endlich Ruhe zu haben, in der Erde zu vermodern und mit der Natur eins zu werden. Aber dieses Glück ist uns nicht beschieden. Wir müssen auf dieser unglückseligen Erde weiterwandern.«

Die beiden Frauen sahen sich vielsagend an und Lilly sagte: »Könnte es sein, dass Sie tot sind, und Sie wissen es gar nicht?«

Gretel ergänzte mit ihrer frechen Klappe: »Das ist wohl eher ein Fall von plemplem.«

Mit sehr ernstem Gesicht sagte der Mann: »Ihr alten Weiber glaubt, ihr wüsstet etwas. Aber ihr wisst gar nichts. Doch eines nicht sehr fernen Tages werdet ihr es am eigenen Leib erfahren. Aber dann ist es zu spät.« Damit wandte er sich ab und ging wieder Richtung Wald, laut singend:

Ich ziehe durch das Jammertal.

Es ist die reine Höllenqual.

Gott hat sich von uns abgewandt,

lässt uns zurück im Qualenland ...

Dann fing er wieder von vorne an: Wir müssen im Jammertal leben ... Allmählich wurde seine Stimme leiser, bis sie sich ganz in der Tiefe des Waldes verloren hatte.

Gretel konstatierte: »Aus welcher Anstalt der wohl entwichen ist? Der hat doch nicht alle Latten am Zaun.«

Lillys Freundin war eine Frau von Mitte siebzig. Als freundlich konnte man ihr Wesen sicherlich nicht bezeichnen. Sie sagte ungeschminkt ihre Meinung und überschritt auch schon mal die Grenze zur Beleidigung. Selbst Lilly, die zu den wenigen Menschen gehörte, die sie mochten, bezeichnete sie als alte Kratzbürste. Gretel Kuhfuß lebte verwitwet in ihrem Haus in Braunlage. Sie hatte viele Jahre lang als Haushälterin von Lillys altem Freund Ferdinand gearbeitet. Damit sie nach dessen Tod nicht in ein Loch fiel, holte Lilly ihre Freundin regelmäßig für ein paar Tage zu sich. Die beiden unternahmen dann viel zusammen, machten Ausflüge oder genossen einfach die Ruhe und den Ausblick in Lillys Garten. Wenn sie zu Besuch war, ließ Gretel es sich nicht nehmen, die Mahlzeiten zuzubereiten. Lilly, die eine schlechte Köchin war, hatte nichts dagegen. Im Gegenteil, sie genoss es, von ihrer Freundin bekocht zu werden. Nach einer Weile, meist nach ein oder zwei Wochen, hatten sich die beiden alten Damen über. Gretel bemerkte dann trocken: »Lilly, sei mir nicht bös’, aber ich möchte wieder nach Hause. Du weißt ja, was Ferdinand immer gesagt hat: ,Bleibt Besuch zu lange, fängt er an zu stinken.’«

Lilly verstand das. Schließlich war sie auch nicht ganz ohne. Mit ihren siebenundachtzig Jahren wurde sie von manchen Leuten geradezu gefürchtet. Einige Menschen wechselten die Straßenseite, wenn sie ihr begegneten. In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit als Studienrätin hatte sie ganze Schülergenerationen das Fürchten gelehrt und diverse Vorgesetzte in den Wahnsinn oder in die Frühpensionierung getrieben. Hatte sie allerdings mal einen Menschen ins Herz geschlossen, konnte der sich auf sie verlassen. Eine Marotte von ihr war, dass sie ihre Nase immer in die Angelegenheiten der Polizei stecken musste. Ein Kriminalkommissar, der bereits öfter mit Lilly zu tun hatte, stellte resigniert fest, dass sie die Verbrecher magisch anziehe. So hatte sie schon etliche Mörder, Entführer und Diebe zur Strecke gebracht. Dass sie selbst nie dabei zu Schaden gekommen war, mutete an wie ein Wunder. Lilly war nie verheiratet gewesen und lebte in dem Bergstädtchen Lautenthal. Von ihrem Haus am Berg konnte sie den gesamten Ort überblicken.

Lilly und Gretel waren für ein paar Tage in das alte Zechenhaus zwischen Clausthal-Zellerfeld und Silbernaal gezogen, um das sehr einsam gelegene Anwesen von Freunden zu hüten, die kurzfristig wegen eines Trauerfalls in der Familie verreisen mussten. Hier im Tal des Flüsschens Innerste war es so einsam, dass die meisten Menschen sicherlich vor Einbruch der Dunkelheit das Weite gesucht hätten. Nicht so Lilly und Gretel. Sie genossen es, mal für ein paar Tage ausschließlich Rehe, Hirsche und Wildschweine in ihrer Umgebung zu haben, von einigen vorbeiziehenden Touristen abgesehen.

»Mich lässt dieser Kerl von heute Nachmittag nicht los. Und dieses grauenvolle Lied«, sagte Lilly, als sie abends in der Küche saßen, um das von Gretel zubereitete Abendessen zu genießen. »Wenn du mich fragst, ist der Kerl irgendwo ausgebrochen. Er geht durch den Wald und verbreitet Weltuntergangsstimmung. Es wäre natürlich auch möglich, dass er ausgesetzt wurde, weil man seine Gegenwart nicht mehr ertragen konnte. Dafür hätte ich volles Verständnis.«

Schließlich stand Lilly auf, holte Stift und Papier und fing an, Noten zu schreiben.

»Was machst du denn da für einen Unsinn?«, fragte Gretel. »Fängst du beim Abendessen an zu komponieren?«

»Ich schreibe diese fragmentarische Melodie von dem Alten auf, damit ich sie nicht vergesse. Und den Text. Wer weiß, vielleicht komme ich noch dahinter, was es damit auf sich hat.«

Verschwunden

Am nächsten Vormittag, als Lilly und Gretel gerade im Garten waren, fuhren an dem sonst so einsamen Ort diverse Autos vorbei, darunter mehrere Polizeiwagen. Dann hörten sie auch noch das Rattern eines Hubschraubers, der über ihnen zu kreisen begann. Ein Fahrzeug fuhr bis an das Haus heran, und es stiegen zwei Leute aus. Lilly traute ihren Augen nicht.

»Das ist doch Kommissar Schneider«, rief sie ganz erstaunt. Mit diesem Kriminalbeamten, der sich durch Höflichkeit und eine Engelsgeduld auszeichnete, verband Lilly so einiges. Wann immer in der Gegend etwas Schreckliches passierte und der Kommissar zum Einsatz kam, war Lilly in irgendeiner Weise involviert.

»Fräulein Höschen, um Himmels willen, was machen Sie denn hier?«, war seine fassungslose Begrüßung.

»Guten Tag, lieber Herr Schneider. Was soll ich hier schon machen? Ich hüte mit Frau Kuhfuß das Haus von Freunden, die überraschend verreisen mussten. Aber wenn Sie hier aufkreuzen, bedeutet das sicher nichts Gutes!«

Er reichte den beiden Frauen die Hand und stellte seine Mitarbeiterin vor, die hinter ihm hergetrottet war, eine junge, attraktive Dame.

»Das ist Oberkommissarin Anna Leibold. Tja, mit Ihrer Diagnose könnten Sie recht haben. Wir sind auf der Suche nach einem Jungen, der seit gestern vermisst wird.« Er zeigte ihnen ein Foto, auf dem ein etwa Zwölfjähriger abgebildet war. »Haben Sie den vielleicht gesehen? Er soll gestern mit einem Gleichaltrigen hier in der Gegend gewesen sein. Der Freund kam am Abend nach Hause und erzählte, dass sein Kumpel plötzlich verschwunden war.«

Die beiden Frauen sahen sich das Bild genau an. Gretel schüttelte mit dem Kopf und Lilly sagte: »Wir haben in dieser Einsamkeit überhaupt niemanden gesehen. Das heißt, nachmittags kam ein alter Mann hier vorbei, ein komischer Kauz. Er hat die ganze Zeit so ein grässliches Lied gesungen, bat um ein Glas Wasser und ist dann wieder im Wald verschwunden.«

Sie setzten sich an den Gartentisch und Lilly und Gretel berichteten bis ins Detail über ihre gestrige Begegnung mit dem Fremden. Als Lilly anfing, das fürchterliche Lied zu singen, schaute die junge Kommissarin ihren Chef an, als würde sie gleich einen hysterischen Anfall bekommen.

Schließlich sprach Gretel ein Machtwort: »So, jetzt reicht es, Lilly. Bei deinem Singsang klappen einem ja die Fußnägel hoch.«

Dann verabschiedeten sich Schneider und seine Mitarbeiterin, um weiter in den Wald vorzudringen, wo Polizisten mit Spürhunden nach dem verschwundenen Jungen suchten.

»Sollten Sie irgendetwas bemerken ...«, sagte er beim Weggehen. Weiter kam er nicht.

»... dann können Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie sofort anrufen«, vollendete sie den Satz des Hauptkommissars.

»Aber bitte keine Alleingänge«, merkte er noch an.

»Herr Schneider, Sie kennen uns doch.«

»Eben drum«, entgegnete er lächelnd.

»Mein Gott, wie kann denn einfach so ein Junge verschwinden? Das ist ja furchtbar«, sagte Lilly zu Gretel.

»Vielleicht ist ja etwas Schreckliches passiert, und sein Freund rückt nicht raus mit der Sprache«, meinte Gretel.

»Vielleicht haben sie im Prinzenteich gebadet und er ist ertrunken. Oder hat möglicherweise dieser Scheintote von gestern was damit zu tun?«

Es wurde Abend, und die Polizei war immer noch nicht abgerückt. Erst als es dunkel war, fuhren einige Fahrzeuge am Haus vorbei. Lilly hielt es nicht mehr aus. Sie ging schnurstracks an die Straße. Als ihr das Auto von Kommissar Schneider langsam entgegenkam, gab sie ein Handzeichen. Schneider stoppte, ließ das Fenster herunter und fragte: »Ist Ihnen noch etwas eingefallen, Fräulein Höschen?«

»Leider nein. Ich wollte nur fragen, ob Sie den Jungen gefunden haben?«

»Nein. Wir haben etliche Quadratkilometer abgesucht und müssen morgen früh weiter machen. Bei Dunkelheit hat es keinen Sinn in diesem Gelände.«

»Mein Gott, der arme Junge!«

»Gute Nacht«, verabschiedete sich Schneider mit resignierter Stimme.

Es war bereits nach 23.00 Uhr, aber die beiden Frauen kamen nicht auf die Idee, ins Bett zu gehen. Ihre Gedanken kreisten um das verschwundene Kind. Schließlich sprach Gretel ein Machtwort: »Also gut, lass uns noch einen kleinen Rundgang machen. Ich habe in der Küche eine Taschenlampe gesehen.«

»Ich hab mich ja nicht zu fragen getraut, Gretel. Aber wenn du selbst auf die Idee kommst – ich bin dabei.«

Es war kühl geworden, deshalb hatten sich die beiden Frauen langärmlige Pullis übergezogen. Sie gingen, vom Licht der Taschenlampe gewiesen, den Weg Richtung Prinzenteich hinauf. Auf dieser schmalen, mit Schlaglöchern übersäten Straße fuhr nachts kaum mal ein Auto entlang. Links und rechts tiefer Wald. Absolute Stille. Selbst die Vögel hatten sich schon zur Nachtruhe begeben. Lediglich ein Uhu war in der Ferne zu hören. Es war unheimlich, aber dass Gretel so etwas wie Angst verspüren könnte, war undenkbar. Und Lilly fühlte sich in ihrer Gegenwart absolut sicher. Wahrscheinlich würde sie dem Teufel persönlich eins mit der Taschenlampe überziehen. Nach einer Weile sahen sie ein parkendes Auto, das Standlicht anhatte. Als sie näherkamen, erkannten sie, dass es sich um ein Polizeifahrzeug handelte.

»Guten Abend.«

Die Stimme kam aus dem Dunkeln und Lilly erschrak.

»Um Himmels willen, wie können Sie uns derart erschrecken?«

Der Mann kam näher und war nun als Polizist zu erkennen. »Entschuldigung«, sagte er. Aus dem Auto kam seine ebenfalls uniformierte Kollegin, die fragte: »Was machen Sie denn hier um diese Zeit mitten im Wald?«

»Einen Abendspaziergang«, patzte Lilly zurück.

»Das ist aber eine merkwürdige Zeit für einen Abendspaziergang, und dann in dieser Einsamkeit.«

»Na, so einsam scheint es ja hier nicht zu sein. Und wenn wir am Morgen hier langgehen würden, wäre es kein Abendspaziergang.«

»Ist Ihnen etwas aufgefallen?«, fragte die Polizistin.

»Nein, das haben wir vorhin auch schon Hauptkommissar Schneider gesagt. Und Sie sind sicherlich hier, weil der vermisste Junge immer noch nicht aufgetaucht ist.«

»Richtig. Und bei Tagesanbruch kommt wieder eine ganze Schar Kollegen, um weiter zu suchen. Aber ich denke, Sie sollten jetzt besser nach Hause gehen. Wo wohnen Sie denn?«

»Nicht weit von hier in dem ehemaligen Zechenhaus.«

Schließlich sagte Gretel: »So, jetzt reicht es. Wir kehren um.« An Widerspruch war nicht zu denken. Eine Viertelstunde später erreichten sie das Haus. Die Außenbeleuchtung hatten sie angelassen. Etwas abseits auf einem Stuhl der Sitzgruppe nahmen sie die Silhouette eines Menschen wahr. Sie schauten sich vielsagend an, gingen darauf zu und entdeckten ein Häufchen Elend – einen Jungen, der sie schläfrig anschaute.

»Wer bist du denn?«, fragte Gretel.

»Ich bin Leon. Ich finde nicht mehr nach Hause. Können Sie mir bitte helfen?«

»Natürlich«, sagte Lilly, »komm mit ins Haus, damit wir deine Eltern anrufen können. Die kommen bestimmt um vor Sorge.«

Als Erstes wickelte Lilly den Jungen in eine Wolldecke ein, da er in seinem dünnen T-Shirt und Shorts offenbar fror. Dann rief er seine Eltern an, während Gretel in der Küche etwas zu essen zubereitete.

»So, und nun hole ich Kommissar Schneider aus dem Bett«, verkündete Lilly genüsslich. Die Eltern waren zehn Minuten nach dem Anruf da, Schneider nach einer weiteren Viertelstunde. Körperlich fehlte dem Jungen offenbar nichts. Aber er machte einen verwirrten Eindruck. Schneider wollte ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus bringen, was die Eltern abwehrten. Die Mutter war das reinste Nervenbündel. Auf Schneiders Frage, ob er entführt worden war oder ob ihm jemand etwas Böses angetan hatte, konnte er keine schlüssige Antwort geben. Er sagte nur: »Ich war im Jammertal. Da waren auch andere. Aber die konnten nicht weggehen.« Bei dem Wort Jammertal klingelte es bei Lilly und Gretel. Schließlich sah Schneider ein, dass er heute nichts mehr aus dem Jungen herauskriegen würde und dass er unbedingt Schlaf brauchte. Er musste sich bis zum nächsten Tag gedulden, um dann mit einer Kinderpsychologin die Familie aufzusuchen. Er war selbst Vater und wusste, dass man mit ungeschickten Fragen Schaden anrichten konnte. Die Eltern fuhren mit ihrem Sohn nach Hause und Schneider unterhielt sich noch kurz mit den beiden Frauen.

»Herr Schneider, Sie müssen diesen merkwürdigen Kauz finden, von dem wir Ihnen erzählt haben. Dieses grässliche Lied vom Jammertal geht mir nicht aus dem Kopf. Und jetzt erzählt dieser arme Junge, er sei im Jammertal gewesen. Das heißt doch, dass er diesem Mann begegnet sein muss. Vielleicht hat der ja etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun.«

»Ja, Fräulein Höschen, ich werde Leon morgen dezidiert nach diesem Mann fragen. Und dann versuchen wir zu rekonstruieren, wo er die ganze Zeit war. Und wir halten natürlich Ausschau nach dem Mann. Sollte er ihnen noch einmal begegnen, rufen Sie mich bitte an.«

»Gut, dass Sie das sagen, Herr Schneider, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen.«

Schmunzelnd und zutiefst erleichtert, dass die Sache einen guten Ausgang genommen hatte, verabschiedete sich der Kriminalbeamte von Lilly und Gretel.

Das Phantombild

Am nächsten Morgen war in dem so still und einsam gelegenen Haus der Teufel los. Zuerst rief Kommissar Schneider an. Er würde gleich mit seiner Kollegin vorbeischauen, damit diese ein Phantombild des merkwürdigen Mannes anfertigen konnte. Dann meldete sich Maria, die Eigentümerin des Hauses, um zu fragen, ob Lilly und Gretel noch ein paar Tage länger dort verweilen könnten. Sie und ihr Mann müssten sich noch um das Erbe der verstorbenen Tante kümmern und die Haushaltsauflösung organisieren.

»Aber natürlich, Maria. Es ist so wunderschön hier.«

»Ich hatte schon Angst, dass du es in dieser Einsamkeit nicht lange aushalten kannst.«

»Welche Einsamkeit? Hier ist richtig was los. Erst kam so ein komischer Alter, von dem man nicht wusste, ob er tot oder lebendig war, der vom Jammertal sang und uns erzählte, dass es keinen Tod gäbe. Dann verschwand hier in der Gegend ein Junge. Es gab eine riesige Suchaktion. Und als ich mit Gretel von einem kleinen Waldspaziergang gegen Mitternacht nach Hause kam, saß der Junge hier in einem Gartenstuhl. Eben rief die Kriminalpolizei an, dass sie gleich noch mal vorbeikommen wollen, damit wir ein Phantombild des verrückten Alten machen. Also, langweilig ist uns hier nicht.«

»Du meine Güte, Lilly! So viel ist in all den Jahren nicht passiert, seit wir da wohnen. Mal was ganz anderes: Meine Tante hat Berge von Büchern. Klassiker, moderne Literatur, Biografien ... Kannst du etwas gebrauchen?«

»Um Gottes willen. Ich verschenke schon ständig Bücher. Was meinst du denn, wie viel Zeit ich noch habe, das alles zu lesen? Ich kaufe mir ab und zu einen neuen Krimi und das war’s. Wenn ich all die Bücher sehe, die bei mir herumstehen, bekomme ich schon eine Bibliophobie.«