10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

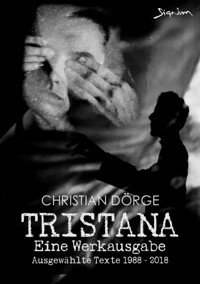

Christian Dörges Werkschau Tristana – eine Auswahl von Lyrik, Prosa und Theaterstücken aus den Jahren 1988 bis 2018 - ist grausam und dunkel; sie ist einem langen mühseligen Gang durch eine bleiern schwere Dunkelheit verwandt. Per aspera ad astra. Durch tiefe Nacht zu den Sternen, durch die Dunkelheit hindurch dem Licht entgegen. Die Nacht, das Unbewusste und Dunkle, fordert, Schritt um Schritt durchlaufen und vermessen zu werden. Denn nur, wenn etwas restlos durchschritten und Elle um Elle, bis in den letzten Winkel hinein, vermessen wurde, kann keinen Schatten mehr werfen. Der Schatten steht als trennender Abgrund zwischen Literatur und Mensch. Antike Mythen kleiden den Prozess der Bewusstmachung verdrängter Schattenaspekte in das Bild des Abstieges in die Unterwelt.

Die tiefe Schwärze, die uns im Werke Dörges entgegentritt, stellt die Dunkelheit dar, die ein Mensch erfährt, dem es immer wieder, für Momente, gegeben ist, einen Blick hinter den schweren samtenen Vorhang, der schützend das Dramatische verbirgt, zu erhaschen. Und eben von dieser Lichtlosigkeit berichtet Christian Dörge in diesem Buch. Die Schwärze, die das Auge des Menschen schaut, der aus dem strahlenden Sonnenglanz heraus, in einen künstlich beleuchteten Raum tritt. In Dörges hier zusammengefassten Schriften begegnen dem Leser ganz ungeheuerliche Seelenbilder und monströse Ausgeburten menschlicher Urängste. Eine unheimliche und bedrohliche Atmosphäre liegt über den Geschichten und Texten und begleitet die Themen der Entfremdung, Heimatlosigkeit, Isolation, der tief empfundenen Vereinsamung und des hilflosen Ausgeliefertseins. Und dennoch steht über Dörges literarischem Werk der unverrückbare Glaube an etwas Ewiges, an ein heliozentrisches Weltbild: Tristana.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

CHRISTIAN DÖRGE

TRISTANA

Eine Werkausgabe

Ausgewählte Texte 1988 - 2018

Illustrierte Ausgabe

Signum-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Der Autor

Die Nullstellen des Surrealen Vorwort von Christian Dörge

Eisengott spricht

Euryales Atem

Anamorpher Satyr

Elektronik

L`enfer

Nusch Éluard (ohne Titel)

Tee in der Sahara

Lichtjahre

Flut

Atavismus des Zwielichts

Akt ohne Worte I

Akt ohne Worte II

Akt ohne Worte III

Mystische Rosenmadonna (2012)

Monolog zum Prophetensturz

Ein Essay über die Wüste I

Ein Essay über die Wüste II

Opera oder: Die Augen, der Mund (1988)

Julie Christie als kognitive Dissidentin

Zittern

Para-Z-Junkie

Das Gesicht

Hamlet-Monologe

Ozymandias im Staub

Eine Frau in Afrika

Süden (1988)

Im Café

Zerbrechlich

Unsichtbare Grenzen

Fraktal I

Fraktal II

Fraktal III

Blau

Legion

Goldene Türme

Passion

La Jetée (1988)

Opera II

Macbeth-Monologe

Niemandsland

Elektra I

Elektra II

Elektra III

Rabenchor

Janusherz

Tristana oder: Die Nacht, der Tag

Opera III

Opera IV: Die Verführung

Süße der Sünden

Lycia I

Lycia II

Lycia III

Jazz und Kafka

Feld mit Blumen

Kameraübung 16 mm

Caligari

Analog I

Analog II

Surrealistisches Porträt von Anita Ekberg

Juliette Greco

Imperial ‘36

Das Ballett. Quadratische Harmonie. X.

Malpertuis-Ikonographie

Malpertuis-Parallaxe

Geopolitisches Kind sieht die Geburt des neuen Menschen

Das Saturnspiel

Tod im Winter

Winterlicher Strand

Nusch Éluard mit einem Spiegel

Antigone / Elektra

Charlotte Rampling als fatale Mentorin

Milch

Antike Bilder (1988)

Das Gefängnis

Rose des Südens

Kreuzigung

Koptischer Engel I

Koptischer Engel II

Koptischer Engel III

Koptischer Engel IV

Koptischer Engel V

Heidentor

Moldavia I

Moldavia II

Moldavia III

Tür ins Dunkel

Der Hass

Kopf im Eis

Frevel

Die Pest

Das Opfer

Träume in blauen Wassern

Saturn in fremdem Fleisch *)

Garbo. Im Jetzt

Viktorianische Ironie

Abstraktion / Dekonstruktion

Dünen-Arabeske

Todeswürfel K.

Kafka. Biomechanisch-Ägyptisch

Halluzinogener Torero oder: Melancholische Atom- und Uranidylle

Antonie-Dystopie

Stillleben mit Skorpion

Der Tod in Marienbad

Das Labyrinth von Marienbad

Kafka / Inversion

Sphinx (1988) *)

Der Schneetraum

Rosenmadonna inVitro

Der Satyr

Weltschmerz

Die Kirche

Sekretkelch

Kriegsvögel

Der Würgeengel

Fragmente eines heimlichen Spaziergangs

Malina

Anonymus

Licht im Winter

Ein Tod in Venedig

Außenbezirke der paranoisch-kritischen Stadt

Hinter der Bühne

Nacht im Chalet

Rosen aus Byzanz

Die dunkle Demoiselle

Heimsuchung einer schwarzen Fee

An fremden Ufern I

An fremden Ufern II

Das Blut von Wien

Venus von Prag

Variationen einer literarischen Handschrift (1988)

Persephone

Das Haus des Orpheus

Schwarz-Weiß

Keine Form

Salomé stellt sich lakonisch neben den Tod

Sag´ kein Wort

Zone des Nichts

Die Unvollendete I

Die Unvollendete II

Tee und Distinktion

Statischer Schnee

Sexual-Geometrie. Zodiac. Muttersterben.

Rorschach

Marlene im europäischen Kontext

Le Krach Culturel

Fragmentierung: Koma: Alecto.

Skulpturale Nacht

Persepolis (1988)

Persepolis (1989)

Monokultur

Neo-Faust

Philomène unter kälterem Himmel

Philomène im Salz des Meeres

Tilda Swinton schläft im Museum Of Modern Art

Eine Selbstspiegelung des Poeten

Erster Schnee (1988)

Spiegelbilder im Nachteis

Opium

Der Spiegel (1988)

Innere Verfinsterung

In der Unterwelt

Flut I

Flut II

Flut III

Hölle

Welt

Krieg

Schreckliche Geschwindigkeit

Frucht

...Abfackeln!

Schwarzes Blei

Napalm-Gott

LSD-Astronauten mit der Hoffnung auf rationale Scherben

Französische Filmszenen I

Französische Filmszenen II

Niobe / Dämmerungs-Epilog.

Agnostischer Frost

Die Bewegung von Schnee in Wasser

Galerie der Fälschungen

Satori In Paris (1988)

Elektras Krieg (1988)

Purpurne Flüsse

Flut I

Flut II

Flut III

Tristana / Furie des Verschwindens

An der Mole

Karl Marx in der Wüste

Kerzen vor dem Spiegel

Ein blutrotes Spiel

Monument für ein Genie (1988)

Vergiss Lycia

Kopernikus (ein Fragment)

Tannöd I

Tannöd II

Tannöd III

Der Kult

Tod / Death

Appendix: Einzelnachweise

Das Buch

Christian Dörges Werkschau Tristana – eine Auswahl von Lyrik, Prosa und Theaterstücken aus den Jahren 1988 bis 2018 - ist grausam und dunkel; sie ist einem langen mühseligen Gang durch eine bleiern schwere Dunkelheit verwandt. Per aspera ad astra. Durch tiefe Nacht zu den Sternen, durch die Dunkelheit hindurch dem Licht entgegen. Die Nacht, das Unbewusste und Dunkle, fordert, Schritt um Schritt durchlaufen und vermessen zu werden. Denn nur, wenn etwas restlos durchschritten und Elle um Elle, bis in den letzten Winkel hinein, vermessen wurde, kann keinen Schatten mehr werfen. Der Schatten steht als trennender Abgrund zwischen Literatur und Mensch. Antike Mythen kleiden den Prozess der Bewusstmachung verdrängter Schattenaspekte in das Bild des Abstieges in die Unterwelt.

Die tiefe Schwärze, die uns im Werke Dörges entgegentritt, stellt die Dunkelheit dar, die ein Mensch erfährt, dem es immer wieder, für Momente, gegeben ist, einen Blick hinter den schweren samtenen Vorhang, der schützend das Dramatische verbirgt, zu erhaschen. Und eben von dieser Lichtlosigkeit berichtet Christian Dörge in diesem Buch. Die Schwärze, die das Auge des Menschen schaut, der aus dem strahlenden Sonnenglanz heraus, in einen künstlich beleuchteten Raum tritt. In Dörges hier zusammengefassten Schriften begegnen dem Leser ganz ungeheuerliche Seelenbilder und monströse Ausgeburten menschlicher Urängste. Eine unheimliche und bedrohliche Atmosphäre liegt über den Geschichten und Texten und begleitet die Themen der Entfremdung, Heimatlosigkeit, Isolation, der tief empfundenen Vereinsamung und des hilflosen Ausgeliefertseins. Und dennoch steht über Dörges literarischem Werk der unverrückbare Glaube an etwas Ewiges, an ein heliozentrisches Weltbild: Tristana.

Der Autor

Christian Dörge, Jahrgang 1969.

Schriftsteller, Dramatiker, Musiker, Theater-Schauspieler und -Regisseur.

Erste Veröffentlichungen 1988 und 1989: Phenomena (Roman), Opera (Texte).

Von 1989 bis 1993 Leiter der Theatergruppe Orphée-Dramatiques und Inszenierung

eigener Werke, u.a. Eine Selbstspiegelung des Poeten (1990), Das Testament des Orpheus (1990), Das Gefängnis (1992) und Hamlet-Monologe (2014).

1988 bis 2018: Diverse Veröffentlichungen in Anthologien und Literatur-Periodika.

Veröffentlichung der Textsammlungen Automatik (1991) sowie Gift und Lichter von Paris (beide 1993).

Seit 1992 erfolgreich als Komponist und Sänger seiner Projekte Syria und Borgia Disco sowie als Spoken Words-Artist im Rahmen zahlreicher Literatur-Vertonungen; Veröffentlichung von über 60 Alben, u.a. Ozymandias Of Egypt (1994), Marrakesh Night Market (1995), Antiphon (1996), A Gift From Culture (1996), Metroland (1999), Slow Night (2003), Sixties Alien Love Story (2010), American Gothic (2011), Flower Mercy Needle Chain (2011), Analog (2010), Apotheosis (2011), Tristana 9212 (2012), On Glass (2014), The Sound Of Snow (2015), American Life (2015), Cyberpunk (2016), Ghost Of A Bad Idea – The Very Best Of Christian Dörge (2017).

Rückkehr zur Literatur im Jahr 2013: Veröffentlichung der Theaterstücke Hamlet-Monologe und Macbeth-Monologe (beide 2015) und von Kopernikus 8813 – Eine Werkausgabe (2015), einer ersten umfangreichen Werkschau seiner experimentelleren Arbeiten.

2021 veröffentlicht Christian Dörge mehrere Kriminal-Romane und beginnt drei Roman-Serien: Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace, Ein Fall für Remigius Jungblut und Friesland.

2022 folgen zwei weitere Krimi-Serien: Noir-Krimis um den Frankenberger Privatdetektiv Lafayette Bismarck und München-Krimis mit Jack Kandlbinder, der in der bayrisches Landeshauptstadt die merkwürdigsten Verbrechen aufzuklären hat.

Für meinen Vater,

Siegfried Karl Georg Dörge -

ein Verwandlungskünstler, ein Magnesiumblitz.

Die Nullstellen des Surrealen

Vorwort von Christian Dörge

»Der Neokortex steuert das analytische Gedächtnis.

Wenn wir träumen, ist es nicht aktiv.«

- CRISPIAN HAY, Café Vidocq

Die unvergesslichsten Swimmingpool-Szenen des Kinos finden sich in den Filmen von Jacques Deray und Francois Ozon. Sie schimmern in smaragdgrünen und türkisblauen Farben und sind trotz (oder gerade wegen?) ihres Lyrizismus unmittelbar mit der Wirklichkeit verknüpft.

Als ehemaliges Attribut einer vormals gefestigten Mittelstands-Kultur hat der Pool seine Verortung in zum Sterben schönen französischen Landhäusern, lärmbefreit, nicht-utopisch, jedoch denkbar vortrefflich fokussiert auf die unterschiedlichen Frauen-Figuren, dargestellt von Romy Schneider und Charlotte Rampling.

In beiden filmischen Beispielen ist der Swimmingpool das visuelle Zentrum einer losen Erzählung über lang gedehnte, dramatisch aufgeladene Sommertage, die von Stillstand und Auflösung gleichermaßen bestimmt sind – und von einer seltsam aktiven Untätigkeit, bei der das Sonnenbaden fließend übergeht in strukturell bedingte Überbeschäftigung. Dies mag nun übertragbar sein auf ein sichtbar bohemistische Milieu, in welchem sich das gros der in diesem Buch versammelten Texte abspielt, verdichten sich doch in jeglichen Pool-Bildern die Gefühle einer grundrechtlichen und – ja! – emotionalen Instabilität, fernab jener Zeit, als Orwell’sche Panikattacken und der damit einhergehende Verfolgungswahn noch zur literarischen Kodierung einer jeden (Sub-)Kultur gehörten.

Und Literatur ist vielfältig kodiert – allein in der Begriffspaarung die Nacht, der Tag läuft eine Fülle bemerkenswerter Codes zusammen: Da wäre der tragische Bohemien, in existenzialistischer Literatur belesen, der sich – freilich in einen schwarzen Rollkragenpullover gewandet – als Teil des Kreativ-Kapitals einer Stadt mit goldenen Türmen begreift; die Literatur selbst, die als metaphysische Spitzfindigkeit stattfindet; ein Mann und eine Frau, die an einem Tisch sitzen und auf ein giftiges Fieber warten.

Literatur ist vielfältig kodiert.

Das Paar am Tisch wartet, doch es geschieht kein Wunder. Und diese Sammlung von Texten, entstanden in den Jahren 1988 bis 2013, gleicht lustvoll einem besonderen Wunsch nach einer Zeitreise, vielleicht angelehnt an Alexander Trocchi’s Begriff vom Kosmonaut des Inneren Raums – Literatur als Ziel und Ansporn für neue Techniken des Schreibens. In surrealen Räumen, die das Persönliche und Private, das Spezielle und Allgemeine einer bemerkenswerten Biographie bergen, verbleibt die Literatur in der Verbindlichkeit und entschwindet nicht im Raum-/Zeit-Gefüge des Vergessens: Trstana verfügt damit über den unbedingten Willen (und: die Kompetenz) zum Kunstwerk. In existenzialistischen Wüsten-Ansichten, bestimmt von einem Stil mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten, in welchen sich Verweise auf die Literatur der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts finden, manifestieren sich wiederkehrende, ‚klassische‘ Motive – besonders deutlich herausgearbeitet in den Texten Tee in der Sahara und Saturn in fremdem Fleisch -, welche das Bild der Künstlerbohème, wie man es von Robert Doisneau oder Henri Cartier-Bresson kennt, invertieren und eine unverwechselbar schwebende, fast traumwandlerische Atmosphäre entstehen lassen: ein literarischer Lichteffekt mit glamourösen Schwarz-Weiß-Kontrasten, eine flüchtige Begegnung, die sich zum bevorzugten Sujet entwickelte.

Die literarische Indikation vorausgesetzt, gibt es zwischen den Texten viele Tiefen, Abstürze, Entmutigungen. Dennoch wird der Erzähler, der Lyriker, der Dramatiker von seinen Lesern bestärkt:

»Die Bühne ist die Drohung. Die Bühne muss die Drohung sein!«

Was hier an giftigem Fieber versprüht wird, tötet ganze Dynastien feuerfester nicht-literarischer Vers-Sammlungen. Tristana jedoch – enzyklopädisch und auf bizarre Weise heterogen – bleibt niemals nur Text, ist niemals nur expressionistisch oder fatal, sondern gleicht subjektiver Erinnerung, welche die Erzählperspektiven ständig variiert und sogar übertragbar werden lässt. So mag das literarische Resultat unter den verschiedensten Prämissen gelesen werden, und man mag sich mitunter zu vorschnellen Schlüssen hingerissen fühlen, bei genauerer Betrachtung fallen jedoch die konstruktiven Akzente auf – ein vielfarbiges Schwarz, die Ambivalenz von Traurigkeit und Verletzlichkeit, elisabethanische Adaptionen in einer Opulenz kurz vor Schwarz untermalen das Konzept einer ursprünglichen und figurativen Form von Literatur, die stets fragt:

Warum bin ich hier?

Antwort: Wegen Texten, die unglaublichen Wolkentürmen gleichen, die nichts verschweigen und deren Resümee ist: »Die wissende Frau/ihr Gesicht wechselt in jedem Winter/in schweigender Chemie/ihr fließender Atem/in der sehr klaren Nacht/und ihrem sehr kalten Licht…«

So geht die Zeitlosigkeit existenzialistischer Befindlichkeiten immer auch mit einer geschärften Aufmerksamkeit für ihre quasi-historische Gegenwart einher.

Die Reise hat sich gelohnt.

Christian Dörge,

Januar 2014

Eisengott spricht

wenn Eisengott spricht

riesig und schwarz

wiegt das Wort so schwer wie Blei...

glänzende Schlangen

winden sich von Mondlicht überflutet

und zerreißen

die Schatten der Bäume

so kommt mit Eis und Schnee

aus der Nacht

wie aus Elfenbein geformt

Alecto in das Liebeszimmer

die Augen leuchten in roter Raserei

wahnsinnig

vor Wut und Schmerz

enthüllt sie den antiken Rosenkranz:

du glaubst mir nicht,

ich bin die Furcht der Götter!

so folgt sie

der verräterischen Verlockung

eines Irrlichts

tanzt vor mir her

wie ein phantastischer Schatten

majestätisch flammen die Augen

nicht versteinert, schwarzeisern hingeliebt

folge ich an gelöschten Lampen vorbei

der weichen Zärtlichkeit

des Sonnenuntergangs

geführt von ihrer Gespensterhand:

du glaubst mir nicht,

entlocke mir die Fruchtbarkeit!

wie der Nordwind,

der den Winter bringt

durchweht die Kerze

eine bösartige Stimme

wenn Eisengott spricht.

Euryales Atem

in unbewegtem Traum

im eingefangenen Wald

durch das Weiß

noch einmal getanzt...

in ihrem Atem, die Zunge im offenen Mund

die sie häufig spielen lässt

sehr korrekt, sehr gewandt...

in der Luft

im Nebel

nackt geküsst

in der Gasse, die man schräg trägt...

an den Fluss erinnern

Zeitwort und Punkt

ist das Atmen gequält

ins Französische übersetzt...

erster und letzter Buchstabe

von Paris über das Gesicht

im Glas, in flackerndem Schlaf

schleierhaft und oft unterbrochen...

die Unruhe, das gespannte Wort

in der Melodie des Atems

nach alter Tempelgewohnheit

in der Mitte des Aktes

kein bald erkanntes Wort gesprochen...

das Mädchen im Kaffeehaus...

darin wird alles vorübergehen.

Anamorpher Satyr

anamorpher Satyr

ätherischer Literat

irgendwann im Herbst

in symbolischem Akzent

verträumt verschwommen

- parfümierte Körper

umeinander gekreuzt

von Schleiern

stranguliert

auf Bühnen aus schwarzem Zelluloid

am Rinnstein entlang

die Nacht durchschwärmt

diskret

skizziert

so manches vergessen.

Elektronik

im Schock

in der Simulation

im Neon-Glanz

in kobalt-blauer Vision...

der Körper

in gespreizter Dunkelheit

Sterne und Wind

theoretisch, zerteilt

in Fragmente von Musik...

im Schock

in magischem Vakuum

in fötalem Wasser

wo es immer finster bleibt...

im Schock

zwangsläufig schwarz

identische Gesichter

nichtssagend, nervös...

im Schock

mechanische Uhren

halluzinierte

legitime Transaktion...

im Schock

in traditioneller Matrix

netz-untypisch die Stimme

schwarz, nicht-schwarz...

im Schock

in Elektronik

wenn das Eis die Kontrolle

über meinen Körper verliert...

L`enfer

im Regen

schwarz für den Blick

irgendwo

im Innern

eingebrannte elektrische Lichter

einer Frau

aus Wachs

verschwunden

aufwärts und fort

von den Säulen der Bühne...

ein Klavier

bemerkt jetzt den Irrtum

die Kälte der Felder

von dunklen, herbstlichen Wolken

von Blut im engen Kopf

wo die Frau aus Wachs

nutzlos

lockt.

Nusch Éluard (ohne Titel)

schweig!

ich will es gar nicht wissen!

lass es mit mir genug sein!

- abreißende Anfänge

zur Gänze aus ihr erhoben

die ungeordneten Sätze

in die Brust gedrückt

die geschlossenen Augen

nicht ohne Grund geschlafen

- vergangen

- umgarnt

aber sehr hübsch mit tragischen Bewegungen

zu spät erkannt:

die Bitterkeit

ich erkläre es damit

wird

schlangengleich

Nebenzimmer

kriechen.

Tee in der Sahara

Tabakqualm hängt über der Wüste wie Winternebel. Männer- und Frauenkleider liegen verstreut herum. Musik klingt fröhlich und hohl aus einem Grammophon unter den Dünen.

Ich träume es sei Fasching, denke ich. Schäumende Feste mit fröhlicher Musik. Was kümmern mich die Toten in der Gruft?

Eine alte Frau, ganz in schwarz gekleidet und das Haar mit einem schwarzen Tuch verhüllt, singt leise ein Kinderlied. Ihre Augen gleichen versunkenen Höhlen, Höhlen in einem kahlen, schmutzigen Schädel. Der Gesang verstummt. »Möchtest du eine Erdbeere essen?«, fragt die alte Frau. Sie beobachtet mich, ohne zu lächeln, ohne zu singen.

Ich schaue in die Wüste hinaus. Die Wüste gehört der Vergangenheit an, geheimnisvoll, unerkennbar, ein altertümlicher Hafen. So wie ihr Treibsand von der Strömung des Windes fortgeschleckt wird, so verschlingt die Wüste die Zeit von dem Augenblick an, da man sie betritt. Sie bietet dem Leben nichts: Salzwinde vernichten alles, was dort wachsen will. Die Wüste ist das Produkt eines fremdartigen Sekrets, das in ersticktem, heißen Blut überkocht, alle Nervenzellen zum Zucken bringt, die Nacht in ein Grau verwandelt und jede Faser sich verkrampfen und aus dem Gleichgewicht geraten lässt.

Die Wüste ist alles Fleischige und alles Unbewegliche.

Es ist ein prächtiger Tag, Dezember und heiß, und irgendwo ist ein Vogel über das Wetter verrückt geworden. Feuchte Windstöße schlagen mir ins Gesicht. Aus dem Gewirr der wogenden Dünen erscheint ein Sich-Winden aller Verdammten irgendeiner Unterwelt. Und alle Gesichter sind sich in ihrer seltsamen Blässe gleich: eingefallene Wangen, glänzende Schläfen, die Knochen der ausgemergelten Körper knapp unter der Haut. Eine rituelle Orgie, eingefroren für Jahrtausende.

Eine Gestalt mit dem Gesicht einer jungen Frau, in einen fleckigen schwarzen

Mantel gehüllt, markiert mit rotem Speichel die Leiber derjenigen, die am nächsten Morgen verdurstet sein werden.

»Komm mit«, flüstert sie und führt mich durch Blitzentladungen, Sonnenflecken und durch enge Wüstenstraßen, die kaum beleuchtet sind, doch voller Menschen, die mit tuberkulösen Stimmen singen und rufen. Weiße Gesichter tanzen wie verblühte Blumen durch die Dunkelheit. Die Frau, die alles Leben verschlingt, steht gegen eine Wand gelehnt und raucht eine Zigarette. Plötzlich durchbohren Schmerzensschreie die Wüste; das reflektierte Sonnenlicht huscht die Wand empor und frisst die Frau, um stattdessen Flecken tiefen Rots zu erleuchten. Zwei Ranken dieses Rots verlaufen zu einer nahen Tür. Ich öffne diese Tür, und die Wand verschwindet im Himmel. Ich schaue höher, sehe, wie sich ein großes Bleiglasfenster weit öffnet und die Frau in einem pfauenblauen und grünen Seidenkleid in die Sonne blinzelt. Ich warte auf die Sonne, auf eine zufällige Bewegung, die mich Brüste, Nabel oder Schamhaar sehen lässt.

»Komm heraus, komm heraus!«, ruft sie, und ungeschickt überspringe ich die Mauer, und es scheint eine Art Wendekreis lieblicher als schlimmstes Höllenfeuer zu sein, denn das Leben, das ich auf der anderen Seite vorfinde, ist maßlos, gespenstisch, wahrscheinlich fleischfressend, von bitterem Geschmack.

Die Frau gleitet aus ihrem Kleid. »Ich habe mir nur die Augen geschminkt«, sagt sie mit einem dekadenten Flüstern. »Meine Lippen können dein Blut rösten, wenn wir uns küssen.« (»So sink zu Füßen/Mir nun, winsle nach mir/Auch wenn die Tränen getrocknet/Bleibt dennoch ihr Schmerz dir.«)

Sie beginnt mich zu liebkosen, wie lange dies so geht, ich weiß es nicht. Vielleicht mehrere Tage; das Licht über der Wüste wechselt ununterbrochen.

Die Nacht gehört uns, Liebste, der Himmel ist frei. Komm mit mir und lass uns davonfliegen...

Salzwasser schlägt gegen ihre Füße. Wolken ziehen vorüber, Aasgeier kreisen am Himmel. Die Augen der Frau reflektieren die rote Sonne und die weißen Nebelschwaden, die aus dem Wasser von unter der Wüste emporzusteigen beginnen. Ich kann Flammen aus Licht hinter meinen Augenlidern blitzen sehen, ich sehe, wie sich in meinem Kopf wirbelnde Gewässer drehen. Meine Finger sind voll Feuerfunken. Ich sehe riesige Boote mit weißen Segeln inmitten eines Ozeans, und aus dem Wasser ragen gezackte Felsen, die zum Himmel emporsteigen wie ungeheure Klippen.

Ich habe dies weder in meinem Leben noch in einer meiner Visionen vorher gesehen.

Tränen fallen aus meinen Augen und gefrieren noch im Fallen, schlagen wie Hagelkörner auf die Frau, die zu Stein geworden ist.

»Eine neue Geschichte«, fleht die Frau. »Erzähle mir eine neue Geschichte.«

»Ich weiß keine«, antworte ich. Die Worte sind so alt wie Wüstenwind; es verursacht unglaubliche Qualen, eine neue Geschichte zu erzählen.

Lange Stunden verbringe ich damit, in den Worten, die sich wie sich unablässig ringelnde Würmer bilden, einen Sinn zu entdecken, ihre Bedeutung zu verstehen.

Was ist der Wahnsinn?

Woher kommt er?

Der Wüstenwind kommt herbei, um mich wieder einmal den stürmischen Auftrieb eines heißen und kühlen Windes spüren zu lassen.

»Du hast gelernt, neue Geschichten zu finden, Dichter.«

Ich schaue sie an und spreche ein paar neue Worte: »Dies ist die Nacht des Wahnsinns in der Wüste; das Blut wird in Strömen fließen!«

Ich wiederhole es immer wieder, bis die Frau ihre Augen schließt und für den Moment eines Traumes dahinsiecht.

Eine Uhr tickt, Sand spritzt auf mich herab und es wird dunkel. Die quälende Geschichte erweist sich als Ding, als Ding aus Worten, Versen und Lauten. Das Ding, das mich lehrt, was Wahnsinn bedeutet, hat der Frau aus Stein ihre großen, wunderschönen Augen aus dem Kopf geschnitten. Still und kalt liegt sie da, mit leeren Augenhöhlen in die Wüste blickend.

Ich taste nach Worten, Szenen, nach Symbolen, höre grausames Gelächter. Sehe die glühenden roten Zigarettenenden im Dunkel, wie sie sich bewegen, wie sie kreisen. Stelle mir die kalten Küsse der steinernen Frau vor. Schmecke Blut und Tränen. Sehe

jetzt treibende Qualmwolken. Verschwommene Gestalten bewegen sich darin. Dicke Tränengaswolken.

»Ein Schuss Dummheit für deine Geschichte«, sagt die Frau aus Stein. »Ein Schuss Wahnsinn!«

Aus ihrer Nase und ihrem Mund rinnt Speichel.

Direkt vor mir sehe ich die schreckliche Fratze eines Fisches. Wasser rinnt von seinen Kiemenspalten, die von einer dünnen Salzschicht bedeckt sind, herab.

Mit Mühe bringe ich meine willenlosen Lippen zum Sprechen. »Die Gedanken kommen aus dem Nichts.«

Richtig, denke ich. Nichts.

»Ich fühle, dies ist ein großartiges Epos. Der Dichter wird das Orakel sein.«

Die Wüste kennt Gewalt in jeder Form; meine Hände, meine Stimme, mein Gesicht, mein Gesicht, mein Gesicht...

Was auch immer mir die Wüste angetan hat, ich bin jetzt ein Teil davon.

Die Wüste wird mich bis ins Grab begleiten; eine Sonne ohne Umriss, eine endlose Küste, die mir fremd ist wie die Antarktis des Mondes, salziger Dunst, Stoff im Stacheldraht, die Starre der Felsen, die Gebrechlichkeit des Fleisches, das Sterben einer Frau aus Stein, der schaurige Schrei der Aasgeier des Nebels.

Die Wüste schrumpft zum schwarzen Seidekreis; dieses klagende, sich selbst bemitleidende Sprachwirrwarr! »Ich weiß, sie will mit schwarzen Zaubertränken auch mich zur Liebesraserei verführen...!«

Jenseits der Wüste singen Vögel, und Blätter tanzen im Wind, ohne dass man es hört.

Lichtjahre

Wieder fort, wieder da, wieder fort.

Ein sturmgepeitschter Abendhimmel. Die Wolken hängen tief und sind fast schwarz. Blitze wie von bizarren Flammen umzüngelt, das Aufwirbeln von Asche. Im Wüstensand die leerstehenden Häuser einer Geisterstadt; die Häuser sind schäbig und verfallen, manche schon halb eingestürzt, staubig und erschreckend leer. Zwischen den Dielenbrettern sprießt Unkraut. Auf den Dächern nisten Vögel. Ich weiß nicht, warum ich hier bin - warum ausgerechnet hier, an diesem Ort. Es sollte immer einen Grund geben. Oder mehrere Gründe.

Ich überquere die von verlassenen Häusern gesäumte Straße, auf der verstreut entsetzliche Überreste von Metall und menschlichen Gliedern liegen, denn aus einem der Gebäude habe ich ein kaum wahrnehmbares Geräusch vernommen. Auf den Türen sind Augen, die neugierig schauen. Die Schlösser haben sich in winzige Gesichter verwandelt, die mich boshaft angrinsen. Der Künstler muss sein Werk durchdringen, sich damit umgeben. Ich öffne eine Tür, auf der in verblichenen Buchstaben geschrieben steht: ES GIBT KEIN ZURÜCK.

Gut, dass es so ist, denke ich.

Rechts die Bar - mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Dahinter die gesplitterte Spiegelwand. Messing-Geländer. Ein Heer verzauberter Figuren, von innen heraus leuchtende leere und zerbrochene Flaschen. Links im Hintergrund Tische in trostlosem Zustand. Ich denke an das Märchen vom Fischer und seiner Frau und seinen drei Wünschen. Ich wünsche mir goldene Flügel, doch nichts geschieht.

Ich sehe mein Spiegelbild, betrachte mein Gesicht, meinen Blick, grausam und besitzergreifend, hungrig. Mein Gesicht scheint nach alter lateinischer Tradition gleichzeitig mein kindliches Wesen und meine dramatischen Züge zum Ausdruck zu bringen. Bald werde ich alt sein und sterben. Ich wünsche mir ein Zeichen, einen Regenbogen. So sieht die Welt sehr klein aus, meine Welt, die nur aus der Bar und der Spiegelwand besteht.

Die Spiegelwand ist an diesem Tag ein Gemälde in Anthrazitgrau, eine Symphonie in hellen bis dunklen Schattentönen, sie reflektiert meine Schuldgefühle. Und diese Schuld liegt über jedem Winkel meiner Seele, über jeder Phase meines Lebens.

Ich scheue mich, den Spiegel zu berühren, so als könnte ich mit einem Zauber das Leben, diesen Fluss, aus dessen Fluten sich medusenhafte Arme heben, in Stein verwandeln.

Einige Minuten bleibe ich reglos stehen. Ich erinnere mich bruchstückhaft an Schmerzen, Fieber, Durst, an alle Stadien des Selbstmitleids, des Ärgers, der Wut und der Rache, alle Stadien der Wildnis, die mein Leben ist. Doch der Schmerz und das Fieber sind verschwunden; ich fühle nur noch eine schreckliche Schwäche und Durst. Mein Mund ist ausgetrocknet und die Lippen sind aufgesprungen. Ich suche etwas zu trinken, und mein Blick fällt auf eine staubige Flasche. Ich greife danach, öffne sie umständlich und hebe sie an den Mund. Ich trinke, trinke noch einmal und noch einmal. Bei der Tür lege ich mich hin und schlafe, aber nicht lange. Die Sonne scheint herein, als ich die Augen wieder öffne.

Die nächsten Stunden verbringe ich mit Trinken und Schlafen. Mein Mund wird zu einem schrecklichen schwarzen Höllenschlund.

Ich träume. Ich träume von einem Silberregen, von einem Bach, an dem ich als Kind gespielt habe. Der Rest des Schlafes ist bedeutungslos, ein Schlaf ohne Träume.

Als würde ich in einen heimtückischen Fluss stürzen wache ich auf. Es ist kalt und riecht nach Meeresluft und Salz und Verwesung. Draußen geht Werther vorbei im Augenblick des Triumphs. Auf einem kleinen Tisch neben der Tür steht eine Schreibmaschine; daneben liegen Bücher und Notizen.

Ich werde Werther folgen.

Ich weiß, dass er meinem Herzen entspringt.

Es ist ein schöner Tag gewesen. Finster blicke ich vor mich hin, sammele Bücher und Papier ein und werfe alles weg. Ich nehme die Flasche und ein schmutziges Glas, stelle beides auf den Tisch und gieße ein. Ich habe dort draußen einen Mann im Regen sitzen sehen, er sitzt nur da, ist betrunken und starrt den Regen an. Im Spiegel sehe ich Werthers Gesicht; es hat die Schönheit griechischer Statuen, klare, elastische Haut und Augen, so hell, als würden sie von innen beleuchtet. Ich frage mich, aus welchem Grund mich sein Spiegelbild ängstigt.

Ich lege die Hände auf den Tisch, beuge mich hin zum Spiegel und blase Werther meinen alkoholisierten Atem ins Gesicht. Der Spiegel erscheint mir wie das verzerrte Echo von Intelligenz, ein Sternenfunkeln, ein riesiges Schachbrett. Ist das nicht köstlich? Ich fühle mich zu literarischen Heldentaten aufgelegt!

Werther schweigt. Ich blicke aus dem Fenster und sehe eine dicke, schwarze Wolke, die der Wind auf diesen verlassenen Ort zutreibt. Die Wolke schiebt sich vor die Mondsichel. Werther flüstert in zerbrechlichem Ton: Ich habe gewusst, dass die Wolke den Mond verdecken würde - ein schlechtes Omen! Ist es der Alkohol, der mich inspiriert, oder ist es die Verzweiflung?

Plötzlich stößt Werther einen gellenden Schrei aus: Narren! Folgt mir! Ich bin alles! Als sei er wahnsinnig geworden und mit vor die Augen gehaltenen Händen stürzt er aus dem Spiegel heraus. Sein Gesicht ist schweißüberströmt, bleich, verstört. In seinen Augen lese ich ein komplexes Gefühl, das gleichzeitig aus missbrauchtem Vertrauen und dem Ausdruck pathetischer Einsamkeit besteht. Als er nur ein Spiegelbild gewesen ist, habe ich von diesem schrecklichen Drama nur einige Schatten wahrgenommen. Ich werde mit meiner Intelligenz dafür büßen müssen, flüstert er. Sie wird auf dem Scheiterhaufen der Intoleranz verbrannt werden, die Geburt aller Schmerzen!

Er erhebt sich, während er sich mit einer Hand auf den Tisch stützt. Seine Augen glänzen. Mit der Hand führt er eine Geste aus, als ob er sich selbst damit zum Schweigen bringen will, aber er lächelt dabei. Poesie und Wahrheit! Welch‘ gewaltige Waffe im Kampf um Erleuchtung! In Werthers Augen steht der Abglanz des Fanatismus. Schwerter scheinen zu klirren, als sich unsere Blicke treffen. Die Nachtigall färbt aus Liebe zur Frau eine Rose rot, denke ich.

Werthers Mund verzerrt sich spöttisch: Die Nachtigall, die ihre Brust in den Dorn des weißen Rosenstrauches stößt. Ich blicke ihn erstaunt an, den Virtuosen der freien Künste, dessen Gehirn ohne Frage in einem Alkoholmeer der besonderen Art schwimmt. In meinen Augen ist er ein griechischer Satyr, der ewig berauschte Pan, ermüdet von der fruchtlosen Verfolgung fliehender Nymphen. Es ist das Gesicht eines zynischen, verbitterten Rimbaud, eines Goya, der die Schreckenswelt von Ensayos auf die Leinwand bannt.

Ich bin erfüllt von einer seltsamen Zufriedenheit. Ich bin nicht länger gezwungen, im dichterischen Sumpf umherzuschwimmen.

Du bist tatsächlich ein großer Künstler, flüstert Werther langsam. Und eine verabscheuungswürdige Bestie. Und dann, wie um die Endgültigkeit dieses spöttischen Manifests zu betonen, breitet sich für einen kurzen Moment eine entsetzliche Stille aus. Ich kann die Frage nicht aussprechen, die in meinen Augen leuchtet. Von irgendwo, weit weg, höre ich das Wimmern eines Kindes. Der Todesgesang verhallt. Ein Bild formt sich auf der Spiegelwand. Zuerst ist es nur ein Gedanke, dann ein frischer, fremdartiger Geschmack in der Kehle und ein wunderbarer Hauch in meinem Mund. Durch den Spiegel kommt eine blasse und kränkliche Frauengestalt auf mich zu, verhüllt von einem Gewand aus leichten Fäden. Wie Abbilder wilder, romantischer Fabelwesen fliegen Schatten über ihr Gesicht. Sie verlangt keine Gefolgschaft, sie schleudert keine Verdammung auf mich, sie ist ausgesöhnt mit Werther und mit mir. Sie strahlt Demut aus, und in dieser Selbstverleugnung ist Größe. Gerade ihre Unvollkommenheit deutet ihre Grenzenlosigkeit an. Ich bin dein spitzer Dorn. Ihre Worte wirbeln umher.

Ja, lache ich, mein lächerliches Werk wird umgeschrieben durch die lodernde Seele einer Göttin!

Du hast es gewusst! kreischt Werther. Du hast es getan, um mich zu demütigen!

Ich kann sehen, wie das Blut durch den Leib der Frau pulsiert.

Mein Kopf schmerzt unter dem Eindruck von etwas Titanischem. Traurig sagt die Frau: Gefängnis deines Herzens/Blätter im Oktoberwind. Kunst ist nichts Größeres. Selbst der Dichter hat seinen Todeskampf verloren – verloren...

Nackt, wie ich mich empfinde, mit bloßen Händen, spüre ich plötzlich wieder eine Verbindung zu diesem Werden und Vergehen. Ich schaue das Bild im Spiegel an. Ich begreife, dass ich mit einem Ding Zwiesprache halte, das nach meinem Verständnis ans Phantastische grenzt. Dieses Ding ist ein Teil von mir, ein Teil des Prinzips der Natur. Ich werde weiter Zukunftsträume beschwören, selbsterdachte, eitle Prophetie.

Werthers Gesicht verwandelt sich in die grauenhafte Maske des Todes, die anklagend schweigt. Mit beängstigender, zärtlicher Gewalt dringt das Heulen eines Windes aus dem Spiegel und wirbelt den Staub auf, der auf den Tischen und dem Boden liegt. Es klingt wie ein Chor klagender Sängerinnen, der dem Grab der Götter entsprungen sein mag, um unendliche Wandlungen zu entdecken, eine Ewigkeit, mich zu ergründen.

Ich lächle über die monströse Ausgeburt meiner Phantasie.

Der Wind flüstert weiter seine Lockungen. Werther schüttelt den Kopf und lacht ein tiefes, schmerzerfülltes, irres Lachen. Sein Gesicht ist ein leerer, abgeworfener Helm, ein hässlicher Helm, ein sexueller Schmutz. Meine Furcht vor ihm ist nie schlimmer gewesen als die Wirklichkeit. Was sind wir doch für eine seltsame Nachahmung unseres klassischen Vorbildes, sagt er und kehrt zurück in die wundersame Welt hinter der Spiegelwand. Er folgt der Frauengestalt durch einen Wald schweigender Wunder, die mit provozierender, kindlicher Naivität die Selbstverständlichkeit meiner Welt, meines Alkoholmeers als ein absurdes Grab entlarvt. Ihre Spuren verlieren sich in den bizarren Verzweigungen, und ich bin wieder allein, eine urplötzliche Metamorphose, eingehüllt in den eigenen Atem. Wie das Nachtgewand eines Sterns, das fließt wie träges Wasser. Dieser bittersüße Ozean wirft mich hin und her. Der Verlust eines geliebten und verräterischen Freundes schwebt wie etwas Silbernes durch den Strudel meiner Erinnerung.

Draußen ist es kalt und dunkel, und der Wind heult noch immer.

Flut

der Traum, die vergleichbare Flut

mit ruhigen Händen

an die Oberfläche getrieben

und setzt sich zum Kaffee...

der Augenaufschlag

der nur 15 Minuten dauert

ungedruckt aus meiner Feder

schläft nicht ein

staut das Regenwasser...

für einen Augenblick

trinke ich mit den gleichen Lippen

das Liegenlassen der Briefe

sehe ich etwas Dunkles unter der Feder

Flüsse aus Glas

als schlechtes Vorzeichen

aus dem Mund

durch Aufschreiben fixiert

die Augen so hoch zu halten, dass ich nicht ertrinke...

im ersten Akt, der tiefschwarz ist

tanzt sie im grünen Kleid und friert...

der Traum, die rhetorische Flut

das bisher Geschriebene

im gleichen Flusslauf

jetzt drei Nächte leicht

flussabwärts verloren.

Atavismus des Zwielichts

so schwebt

die Wirkung ihrer Nähe

unruhig

in kurzen Zwischenräumen

Schlösser

auf dem Körper

geöffnet

oder zugesperrt...

sie lächelt schwach

mit leichter Ironie

die Zigarette

entfällt

dem Rauch des Flusses

- der Kaffee

- der Morgennebel

aus dem Fenster

bis auf den letzten Tropfen...

der falsche Schmerz

dies Wort zerschmettert meinen Kopf

erhebt sich wieder

ohne Furcht

vor den drei Fenstern

den Wellen der See

mit begrabenem

Blick.

Akt ohne Worte I

und im Dunkel

soviel du auch brauchst

in nächster Nähe

teilt sich der Sommer...

und in kühler Nachtluft

Kerze, Tintenfass und Feder

Felice, aber nicht unmöglich

ich bin hier fremd...

so schließe ich die Tür

schließe ich beide Augen

um mich versammelt

allein in meinem Kopf...

das Spiel der Schatten

strahlenförmig, an die Göttin

verziert Felice

um mich zu gewinnen...

Akt ohne Worte II

Akt

sei nur ruhig!

in nutzlosem Vorüberfließen...

schwarze Augen im Gesicht

schon unter Scherben, im Mondlicht

der Brief im Kopf, lesbar und begreiflich

körperlos und überlegt

- ohne Widerspruch

- ohne Erschrecken

kaltes Wasser auf den Fingerspitzen

der förmlichen Frau

neben ihr:

Misslingen des Schreibens

- mit ihrem Glas bedroht

- mit der Hand darüber hinaus

auf ihrem Weg mit gleichen Blicken verfolgt.

im Strom, nackt auf dem Divan

blickt sie durch das offene Fenster- die Grazie

schwerer Traum und wirklicher Schrecken

verlöschen.

ein Gesicht über dem Publikum, zart und dünn

Gesicht und Lächeln nennt ihren Namen

mit fliegenden Irrlichtern

- schlaflos hingelebt

mit süßem inhaltsvollem Tanz.

Akt ohne Worte III

der Mund

über eine Brücke

fast nur Lebloses

zitternde Wasser

in die sie mich führt

ein paar Schritte

entfernt

Logik, auf die Erde nieder

wie ein Licht

abstrakt

ein wenig betäubt

sie entlässt mich nicht

wenn ich

gehe.

Mystische Rosenmadonna (2012)

hilflose Tage, gestern Nacht

Schlaflosigkeit, flüchtig gesehen

kommt aus dem Sinnbild

nichts, nur müde

vor der schrecklichen Vereinigung

infolgedessen: Grenzdurchbrechung

das Süße, das Lächerliche

beim Eintritt ins Zimmer

- immer in Gefahr

- kein Ausweg

öffnet sich der Abgrund, das Theater der dunklen Frau

so lange ich atmen soll...

ein Augenblick Denken

(als die Frau mir über die Stirn streicht):

jenseits meines Fensters

abstrakte Metaphern

weißglühend nackter Schnee

stillt den Schmerz nicht

nichts darüber hinaus...

ich entwinde mich in Kreisen

in kühl wehendem Regen

auch in diesem Schatten

abgestürzt in eine Welt

in ein Vakuum zitternd

künstlerisch zerrissen.

Monolog zum Prophetensturz

Ich zünde eine Kerze an und lege Papier zurecht. Eine Stunde lang ist nichts zu hören als das leise Kratzen der Feder auf dem Papier. Ich atme Weindunst und Tabakgeruch.

Eine kalte, schmutzige Nacht ergießt sich durch die schmale, vergitterte Fensteröffnung. Trauerschleier wehen über die Landschaft. Die Schatten weinen, und Larven lachen mich betrunken aus. Ich werde für immer ein aussätziger Bettler bleiben.

Die Dunkelheit kriecht wie eine zähe Flüssigkeit über meinen Körper. Ich sitze dort wie eine vom Sturm gepeitschte Insel zwischen Rauch und schweren Düften mit einem Kranz aus Eisenkraut um die Stirn. Aus weiter Ferne höre ich wie aus einem schmalen Felsbrunnen fiebrige, versunkene Worte: »Ich will des Teufels Grabgeläut hören!«

Ich schreibe über enträtselte Hieroglyphen, webe aus den Phantasmen von Heiligtümern leibhaftige Altarfiguren: die nackte Jungfrau und den gekrönten König, mit einem Rosenzweig in der Hand. Ich gerate in die Krallen einer ungeduldigen, ehrgeizigen Idee, jedoch besteht zu allen Gestalten und Momenten dieser geheimnisvollen Geschichte eine tiefere Beziehung als zu gleichgültig welchen Erscheinungen sonst - oder zu meinem eigenen Spiegelbild. Die hoffnungslose Einsamkeit, das Ausgegrenztsein aus dem menschlichen Miteinander spült aus meiner Geschichte das lichtscheue Gesindel an die Oberfläche, aus finsteren Höhlen wie im Halbschlaf zwischen Traum und Wirklichkeit. In welches Labyrinth eines Fiebertraums bin ich geraten?

Der Dichter wird zum Held dieser Geschichte, zum Harlekin, der einer Parodie eines zornigen Erzengels gleicht, der versunkene Geistesleichen ausgräbt, entsetzliche Elendswürmer und Geschwüre beschwört, Abgründe in grelles Licht

taucht, in dem er mit schrecklicher Sicherheit die Wirklichkeit berührt, die sich hinter dem schönen Schein verbirgt. Und in der Gier meiner unersättlich schwelgenden Phantasie gesellen sich zusammenhanglos lebendige, strahlende, verlockend und verführerisch pulsierende Formen hinzu: aus geschnitzten Truhen quellen feuersprühende Edelsteine, vergossene Perlen häufen sich zu Hügeln auf blauem Samt und rotem Brokat. Von den Wänden tropft duftendes Öl und fließt in dünnen Adern über den Boden. Unschuldige Einfältige schmücken Kruzifixe mit frischen Blumen, murmeln ihre unverständlichen, klagenden, kosenden Gebete vor sich hin. Um eine Säule windet sich eine dicke, glasartig durchsichtige, rubinrote Schlange; über umgekippte Silberpokale, über bauchige Weinflaschen hüpft ein flammenfarbener, fast mannsgroßer Hahn. Meerjungfrauen mit Fischleibern und Algenhaaren stillen gefräßige Säuglinge, während aus ihren Brüsten Rotwein statt Milch tropft.

Übermenschliche, marmorstrahlende Gestalten tanzen, töten und sterben für ihre Ideen, während sie unentwegt dieselben Phrasen wiederholen, eine tausendjährige menschliche Komödie. Taumelnd wate ich durch die Erscheinungen, umarme, wälze mich und ringe mit den Skulpturen meiner Phantasie. Eine aufregend niederträchtige Frau, auf deren Haut das Licht Funken sprüht, stellt vergiftete Fallen auf, versucht mich in eine Schlangengrube zu stürzen, sie umschlingt mich mit reptilischen Fangarmen. Pausenlos schmiedet sie geheime Pläne, springt wie ein lästiger Spatz um mich herum.

Silbern und bittend erwacht die Feder in meiner Hand zu einer wilden Walpurgisnacht; ich leide an meiner Einsamkeit und ich sehne mich nach Leidenschaft wie der Verdurstende nach Wasser.

Ratlos irre ich umher zwischen den Kulissen des sich ständig fortsetzenden Dramas, flüchtig, zerbrechlich, wie eine sich ständig neu verwandelnde Chimäre.

Die Statuen steigen von ihren Sockeln, spielerisch und wunderbar, als würden Seelen von Blumen über einem dunklen Wasserspiegel tanzen. Der Dichter wird zum spinnenartig langen Embryo mit feuchtgrauer Haut, mit rotgeäderten, leer starrenden Augen, mit dem kindlich großen Schädel, und hinter dieser Szene zerfließt meine Mutter in geheimnisvollem Selbstmitleid, schmutziges Meerwasser voll schreiender, ekelhafter Lügen.

Ich versuche ein schmerzliches Lächeln, versuche gütige, sanft-süße Erhabenheit darzustellen: Du hast so manches ertragen, du wirst auch dies ertragen.

Diese Zeilen sind nur ein schwereloses Intermezzo im Rausch meines geistigen Honigsammelns. Ich schreibe im Teedunst über Liebestränke und böse Szenarien, während draußen ein Oktoberwind tobt; die Bäume biegen sich, gestikulieren wild mit den Ästen, an denen noch rostrotes, feuchtes Laub hängt. Es scheint mir, als würde ich auf den Wogen einer düsteren, bedrohlichen See auf einem Floß dahinschaukeln. Die Linien, Farben und Zeichen der See werden in meiner Phantasie zu Urwäldern, wo es von Gefahren wimmelt, die meinen neugierigen, geistigen Durst stillen, der bis zu den Wurzeln der Dinge vordringt.

In diesem Toben sehe ich die Jungfrau wieder, die tatsächlich so aussieht, als würde sie als alternde Schmierenkomödiantin in einem bunt zusammengewürfelten, verblüffenden Kostüm eine tragikomische Rolle spielen. Alles an ihr ist schreiend falsch. Eine schwarze Perlenkette, schwarze Perlohrringe, wehende Trauerschleier flattern und klirren an ihrem Körper. Mit einer langsamen, klassischen Bewegung betupft sie die Augenwinkel mit einem schwarzumrandeten Taschentuch, um die Schminke nicht zu verschmieren.

»Keiner wird davonkommen«, sagt sie mit schadenfrohem Lachen. »Die Welt wird zerbersten wie ein faules Ei.«

Durchsichtig eilt ihre Mondgestalt davon. Im gesichtslosen Gewirr der Gassen, die vor Hitze dampfen, wo es von Menschen wimmelt, hält sie sich verborgen und versteckt sich für immer.

Nebelsäulen verdichten sich zu Eisengittern; meine spielerische Sehnsucht wird zu fiebrigem, feuchtem, nacktem und heißem Menschenfleisch.

Ich spüre den Wind, ein Luftstrom streift mein Gesicht. In diesem Drama, jener Tragödie des Todes spiegelt die Feder in meiner Hand alle Dinge wider wie eine in ein Meer von Blut geworfene Flaschenscherbe. Ich folge weiter den Irrlichtern meiner Phantasie; ich werde noch lange Zeit in Todesnächten ans Meer gekettet von

Aasgeiern zerfleischt werden.

Über das durstige, blutige Land zieht eine Prozession. Ich weiß nicht, ob es Priester oder Götzen in ihrem, bizarren, symbolischen Schmuck sind. Sofort werde ich ergriffen von Fangarmen von Düften; in diesem Hades der Hyänen reißen Dirnenpriesterinnen Abgründe des Zweifels in mir auf. Der leidende Christus steigt herab vom Kreuz, um an den Lustbarkeiten eines heidnischen herrlichen Gottes teilzunehmen. Gott ist ein Mensch, ein sterblicher Wurm, der Glaube wird am Altar anderer Symbole geopfert. Der Weg nach Golgatha ist von Unkraut überwuchert, ein mit Mondmilch übergossener Pfad, kalt wie die Toten.

Ich zittere am ganzen Leib; wie ein dunkelblauer Schatten fließt eine Wasserader über meinen Körper. Ich begieße die Altäre mit Blut, damit sie höher wachsen. Die Worte fallen wie Scherben herab: Die durstige Erde muss aus dem mit Elixier gefüllten Kelch getränkt werden. Ich wünsche mir ihren Leib als Leichentuch.

Aus der Feder schießen Tintenspritzer hervor, die das Papier beflecken. Die Wortgebilde, die dunklen Pfützen, dieses blinde, geheimnisvolle Konzentrat wird durchströmt von verwildertem Blut, als würde es beherrscht von einer Legion bedauernswerter Dämonen.

Ich steige auf wie aus einem giftigen Sumpf. Tränen verschleiern meine Augen. Ich mime den Helden in flammendem Kostüm, eine grell geschminkte Marionette bei Tageslicht. Ich kleide mich in Festgewänder, in schnelle Verbrennung, berauscht von sündigen Liebestränken. Ich bin Requisit in einem Spiel, das dem Selbstzweck dient, ich brenne in einem Fegefeuer, das nicht zu löschen ist, stehe auf Scheiterhaufen, ich flehe und bete um das lustvolle Martyrium des Leibes, das sich wie eine Lawine über mich ergießt.

In der Stille und in der Dunkelheit der Nacht werde ich zugemauert von düsteren und tristen Farben. Worte und Linien wollen mich beschleichen: das Skelett eines ausgebrannten Panzers; die Leiche eines Soldaten, ein Pferdekadaver, Feuer und Hunger, eine rätselhafte Todespantomime - körperlose Ideen, die sich aus fremdem Büchern auftun, die Visionen kranker Träume. Mein schmerzlich waches, pulsierendes Gehirn zermahlt unfruchtbare Gedanken; wie abstrakte Raubvögel stürzen die Altäre meiner durstigen Sehnsucht auf mich herab.

Durch das vergitterte Fenster weht der milchweiße Mondnebel herein, verbirgt sich hinter Formen, die sich dunkel entfalten. Die traurigen Spukgestalten gemarterter Heiliger und Ketzer umdrängen mich. Sie haben die Feder geweiht, alles ist besessen, von ihnen überflutet. Ich weiß, dass ich mich nicht dagegen wehren kann.

Verwesungsgeruch dringt in alle meine Sinne, süßlich und übelriechend. Die Spuren des Wahns, die Spuren der bösen Taten schwelen darin wie entsetzliche Trostlosigkeiten.

Jemand spricht zu mir, eingemauert in dieser hämischen, verfluchten Gruft. »Tilge deinen Namen von den Wänden!«

Von den Wänden tropft eisig das Wasser herab. Der Hunger wühlt in mir, mein Fleisch schmerzt. Also werde ich weiterleben. Ich bin gefangen in diesem steinummauerten, unzerbrechlichen Skelett, es fesselt mich. Ich habe keine Richtung mehr. Es gibt keine Zufluchtsstätte. Trunksüchtig schwimme ich in geheimnisvollen, alptraumhaften Dämmerungen, ich trage Dämonenplaneten in mir. Ich verschlinge sie alle mit meinem schmutzigen Blut.

Mein Herz klopft wild, es tönt der tiefe Klang von Glocken. »Es war einmal ein Mädchen, das lebte am Rand eines großen Waldes«, erzähle ich. »In dem Wald lebten böse Hexen und Diebe, lüsterne alte Männer, Wölfe und ihre zänkischen Schwestern...«

Ich fürchte mich. Diese Furcht ist mein Leben lang nicht erloschen.

»Es ist der Wald, in dem Schneewittchen sich verlaufen hat, jedes Kind kann sich hier verlaufen!«

Die Sehnsucht nach Befreiung und Erlösung hat meine Schwäche nicht besiegt; die treibenden Bluthunde meines Schicksals sind nicht verstummt. Ich leide lauthals und feindselig, mein Blut hat sich mit Mord und Selbstmord vermischt. Ich bin ein labiler, kranker Sohn und quäle mich mit meiner Krankheit, und dieses in Todesangst und qualvoller Sehnsucht auf den Altar gehobene Idol siecht Tag für Tag dahin. Mein Bett ist nachts getränkt von übelriechendem Fleisch, auf meinem gebeugten Rücken treten die Knochen spitz hervor, meine Haut wird immer grauer und wächserner. »Milch

und Fleisch musst du essen, Milch und Fleisch!«

Ich hasse Milch und Fleisch. Ich hasse Kopfschmerzen, und das Sprechen ermüdet mich. Von hinter den Steinwänden spüre ich den besorgten, lauernden Blick meiner Mutter, sie ist wie der Todesengel, nicht mehr lebendig, doch aufgebahrt in bangem Flüstern, besessen von religiöser Ekstase. Etwas Feindliches ist in ihr. Ich schmecke den ekelhaften, säuerlichen Geschmack gerinnender Milch in meinem Mund, ich spüre das Elend und die Kraftlosigkeit, Finsternis und Krankheit, die ewige Angst vor dem Tod. In diesem Labyrinth der wütenden Gaukler sehe ich einzig mein bleiches Gesicht, meine Augen mit den grünen Ringen, meinen ohnmächtigen Mund, der schreckliche Worte nicht sagen kann. Ich bin ein tragikomischer Gnom, ein hässlicher Knabe, der leise und unaufhaltsam dahinschwindet, wie das Blut aus meinen Adern in dieser entsetzlichen Mondnacht.

Die Dinge lösen sich auf, zerfallen zu Staub. Alles was ich bin wird zu Dunst und Nebel. Tödliches weißes Licht, weißes, schneeweißes Vergehen. Das also ist das Ende. Der Ekel frisst mich auf.

Nur Finsternis und Kälte sind geblieben. Es regnet in Strömen, eines graues Wassergitter, ein großes Gefängnis. Ich spüre Eisen durch mein Fleisch fahren, meine Hände sind blutig und zerquetscht. Der Schmerz füllt mich ganz aus. Eine Erektion kommt und vergeht; ich bin der einzige, der an diesem Tag gekreuzigt wird.

Ein Essay über die Wüste I

Pinkfarbener Stoff der Länge nach verhakt im Stacheldraht.

Es gibt kein Blut. Die Sonne ist düster geworden.

Lange Leuchtspuren des Eswareinmal.

Eine Hand, die meinen Arm berührt. Ein lachendes Kindergesicht.

Diagramme inmitten von Diagrammen. Die kleinen Dinge gewinnen an Heftigkeit.

Menschenfleisch, dazu eine aus Adrenalin bestehende Droge.

Napalmbomben rasen durch käufliche Nerven. Die gemarterten Mechanismen halten inne.

Kurz vor der Explosion Tumult aus rosa Lefzen.

»EIN GEGNER ALLES MODISCHEN!«

Dann über der gleichbleibenden Szene des kalten Essens und der gehobenen Gabel - :

- auf dem Teller kochende, brodelnde Lava, die Sandstätte, brennendes Napalm.

ch bin ein Geschöpf des Öden.

Ich werfe mit dem Goldenen Schuss das Handtuch; ich sauge an den Sternen und verschlucke die Sonne.

Das Universum ist eine Kreatur mit der Gabe der Selbstbetrachtung.

Mein Körper liegt im Schmutz.

Ausbrüche von Sonnenfeuer. Das Ansteigen und Fallen der Dünen; die Dünen haben die Farbe von Blut.

Ich drehe das Gesicht in den Wind, lasse mir das Haar zerzausen.

»Hier bin ich zu Hause. Dies ist mein Medium.«

Keine Menschen - keine Lichter.

Ich bin einer unter Millionen. Leiber aufgeschlitzt vom brennenden Gestein der Lavaströme.

Nackt in der Dusche Joints rauchen. Rauch und Seife, der Geruch von Haut.

Verletzungen durch Nadeln, Glas, Stacheldraht.

Eine abgebrochene Sektflasche, die unter Partybesuchern Amok läuft.

Über den Dünen rauscht Natriumlicht.

NATRIUMGLANZ.

Fleisch und Blut.

Ich steige die Stufen des Wüstenpavillons herab.

Schaum befleckt meine Lippen.

Der atomare Wind weht meine Gebeine da- und dorthin.

Ein Essay über die Wüste II

Ein Mund wie ein Rasiermesser.

Ein unerwünschtes Auge.

Mein Bewusstsein macht einen Sprung rückwärts.

Ein eingekapselter menschlicher Augenblick:

Zyklus. Kreis. Teilstück des Kreises. Mosaikstückchen.

Eine merkwürdige Anspielung auf eine Frau, die behauptet, etwas verloren zu haben.

Ich sehe Dinge! Ein Wirrwarr ist aus ihnen geworden.

Ich trage den Gral in meinem Kopf!

Eine bittere Flüssigkeit strömt in meinem Mund.

Vermeide Exzesse!

Mein Rückgrat stürzt in die Dünen. Mein Fleisch windet sich. Ich spüre Agonie.

Meine Lungen schmerzen beim Ausatmen. Beim Einatmen nicht. Ich fühle mich ausgelaugt, entleert. Das Gefühl, sich in einem lebendigen Körper aufzuhalten, wird zu einem dünnen Draht, der sich durch zahlreiche Präsenzen windet. Ich bin zu viele für dieses kleine Amphitheater.

Der Draht zieht sich nun nicht mehr auseinander. Er wird zu einem kleinen Ding, zu sein, wird verschwommen, lichtdurchlässig, transparent.

Durch Lücken im Schmerz fühle ich den Sand rieseln.

Widerlich! Widerlich!

Alles wird zu Reflexionen.

Das Enden der Agonie!

Die Agonie zieht sich zurück.

Agonie?

Sie verbrennt die Seele und verändert die Gestalt. Jemand unterzieht sich der Wüste und kehrt als anderer zurück.

Wie hält man alles im Gleichgewicht?

Entweder werde ich von den eigenen Exzessen besiegt oder von der Wüste aufgefressen; die Wüste wird zum staubigen Mahlstrom. Unter den Sandmassen strömt Blut.

Die Geister der Wüste schweben fortwährend gerade außerhalb des Sichtbaren, knapp außerhalb des Hörbaren, so dass ich mir nicht sicher sein kann, ob es sie tatsächlich gibt.

Opera oder: Die Augen, der Mund (1988)

I. Die Augen

Neulich, oder war es gestern?

Sie war aufgewacht. Wie schön, dachte sie. Ich bin unter Freunden.

Erschreckend und fremd. Regungslos, erschöpft. Die bunten Lichtspiele ferner Leuchtreklame. Das stete, gleichmäßige Flackern. Rot und Grün und Gelb. Der Widerschein erleuchteter Fassaden. Straßenlampen. Vorbeihuschende Scheinwerfer. Aufgelöst, verflüchtigt.

Einfühlend. Voll Verständnis.

»Warum?«, fragte sie. »Weil Persephone der Ordnung halber in den Hades gehört?«

Irgendwo Schritte, die sich entfernten; am Fluss ein Hund, der den Mond anheulte.

(Straßenköter. Bastard.)

Sie nickte. »Sieht faszinierend aus... geschmeidig, wild.«

Oh, Fuchs, was sind die Trauben sauer!

Und die Tagnacht spielte, spielte nicht sehr gut. Verstümmelt und verstimmt, doch unverkennbar. Wenigstens für eine Weile die perfekte Illusion.

Dann lief sie zurück. Den ganzen langen Weg. Nach Hause.

Dorthin, wo sie sich sicher fühlte, wo ihr der Frieden vertrauter war als hier.

(Licht, das zusammenfiel und Scherben hinterließ. Ein Gesicht, das zu Boden stürzte, hin und her rollte, grinste, keifte, spuckte.)

Seit die Musik verweht war, lag diese unendliche Stille über den Dächern. Aber sie erschien ihm nicht mehr so feindselig oder fremd. So musste es gewesen sein,

damals, als es die Augen und den Mund noch nicht gegeben hatte. Das Schweigen in den großen Wäldern, über den Bergen, den dunklen Seen. Natürlich ahnte sie es nur.

(Momentaufnahme.)

Näherkommendes, zerfließendes Auge. Glaspupille, die im Schnee ertrank.

Ein lauer Lufthauch.

(Schneeschleier, der sich öffnete.)

Zwei Krähen mit Perlen in den Augenhöhlen, Symphonie aus hunderttausend Hupen. Irgendwer sprach, irgendwer sang

(und)

Sie brauchte das alles nicht. Überhaupt hätte sie an diesem Tag eine Menge unternehmen können. Ein neues, besseres Leben beginnen. Eine neue Freiheit. Oder sie hätte mit Pflastersteinen die Scheiben zertrümmern können.

Musik aus dem Radio. weit, weit entfernt.

Ein einfaches Lied. Sie belauschte es durch eine offene Tür. Das war ihre Art, gegen Trauer anzukämpfen.

Ein Lachen. Das Gesicht bemühte sich, eine Gestalt zu finden. Und das Feuer im Kamin brannte herunter. Sie legte ein paar Holzscheite in die Glut. Dann warf sie Steine ins Feuer. Einmal, zweimal. Doch nichts fiel ihr dazu ein. Nur das dunkle, konturenlose Vergessen, wie Gesichter, die im Flussbett lagen, mit verbundenen Augen und verbrannter Haut.

Das Feuer knisterte, schleuderte Funken in die Luft, weiche, fließende Farben.

(vielleicht)

ein aufgewühlter See, der zusammenstürzte.

(und)

durch die weiten, verschlungenen Spiegelgänge strömte der Gesang noch einen Augenblick hinter ihr her. Die Sonne war bereits verschwunden

(hat der Schakal die Sonne vergiftet?)

Der rosige Schein der Dämmerung schaut durch das zerbrochene Fenster herein. Das Auge neigte sich ihr zu. Sie begriff.

»Jesaia!«

Der Mund hatte sich bewegt. Dann trat für einen Moment Stille ein.

Morgen. Was dann...?

»Trag das Kind hinaus«, sagte er leise und ruhig. Nur dieses eine war in ihr und sonst nichts. Sie erhob sich und huschte durch die Tür.

»Antichrist! Nieder mit ihm! Vertreibt den Wolf unter den Lämmern. Wir dürfen das Unkraut nicht dulden!«

Dort saßen sie nun alle recht unbequem mit finsteren, stolzen und lächerlichen Gesichtern. Und wenn sie es wollte, könnte sie allein sein.

(nachdenken

ohne zu denken.)

Sie griff sich an den Kopf.

Zweite Momentaufnahme.

Es wurde dunkel über dem Meer.

»Ihr habt ihn gesehen und ihn nicht erkannt! Wehe euch heuchlerischen Pharisäern!«

Auf das Toben folgte bleierne Gleichgültigkeit, die wiederum von wahnsinniger Tobsucht abgelöst wurde.

»Nur ihre Seelen küssen sich«, flüsterte sie. Dann beweinte sie das Ebenbild in ihm. »Ich kenne deinen Namen! Du bist das Haus

(das kein Tor hat.«)

Es dämmerte.

(ersättlicher Anderer)

(daherflötete)

Das Licht der Lampe vergilbte, und sie riss die Tür auf, die zum Hof hinausging... Es war ein kleiner, kreisförmiger, gepflasterter Hof, in der Mitte ein Brunnen, der von Figuren schreiender Kinder bevölkert war. Draußen empfing sie eine helle, klare Nacht.

»Jetzt aber... Schluss. Schluss!«

So sehen wir also aus, dachte sie.

(...ihr Begleiter sein.)

(...die Auflösung der Persönlichkeit, der Zerfall des Bewusstseins in die Fraktionen tierischen Daseins.)

...und... sie lebte noch. Der Kreis reichte von Auge zu Mund.

wie das Kreuz

wie das Wort,

wie der Zerfall.

Sie sah und hörte nichts, sie wusste nur, dass sie den Widerstand brechen, ihrem sich sträubenden, widerspenstigen Körper ihr eigenes Leben entreißen musste...

Ihre Augen waren geöffnet.

Und die Prozession verließ das Mosaik, die Taube Noahs, den Ölzweig im Schnabel.

Die Flut kam, tiefe Schwärze, flüssige und lautlose Dämmerung. Das kleine Boot schaukelte sanft hin und her. Ein leichter Wind war aufgekommen. »Dort oben... schwarzer Wind weht.« Um sie herum war nur Wasser, matt schimmerndes Meer, von Horizont zu Horizont, von

(Sonnenaufgang)

bis

(Sonnenuntergang)

Am dritten Tag hatte sie endlich begonnen, mit sich selbst zu reden

(löste ihre innere Dissonanz),

oder mit dem Meer, mit dem stetigen Plätschern, den verendeten Vögeln, die verkrümmt am Boot vorbeitrieben.

(Rose, Rose aller Rosen, Rose der Welt)

Schweigen. Die Vögel waren verschwunden.

Sie hörte einen verstohlenen, unangenehmen Wind über dem Horizont flüstern.

»Du musst dich ins Meer stürzen«, sagte der Wind.

(Vielleicht)

In dieser Nacht schlief sie nur wenig.

Sie hatte gelernt, den Schlaf zu fürchten.

Versteckte Trostlosigkeit, das höchste Leid, ein tiefster Punkt.

Die Hieroglyphen des grünblauen Auges. Alle Formen erstarrten, und sie wollte all die Stimmungen miterleben, all die verschwiegenen Träume, das Mosaik und das geschlossene, versiegelte Tor.

(Dritte Momentaufnahme.)

Auf dem zweiten Bild lächelt eine grüne Insel aus dem Meer im Lichterspiel des Sonnenuntergangs.

»Geht das Dunkel zurück?«, fragte sie.

(blutsverwandt mit stummer Abwesenheit)

»Ja. Ja, vielleicht.«

(Ein Plätschern.)

Eine Antwort? Greifbare Einsamkeit, steriler Sommer in steriler Stadt. Erst am vierten Tag entdeckte sie das Gesicht, das unter Wasser tanzte.

Sie betrachtete es neugierig, verdrehte die Augen, lächelte gezwungen, berührte es, wich ängstlich zurück und ließ zögernd ihre Hände hindurchsinken. Sie fand nur den zitternden Mund, verschmierter Lippenstift, herausgerissene Zunge, einarmige Gedanken, die Worte formten.

»Wer? Was?«

(Nein und nein!)

»Hier unten ist es kühl.«

(am Ufer des Wassers angelangt, zurückreißen)

»Aber dort oben... schwarzer Wind weht!«

Tief in ihren Gedanken wurde es still.

Die hellen Flecken der Gesichter wandten sich ihr zu, doch sie sah nur die Faust, die alles zerschmetterte, lächelnde, feuchte Lippen, weiße Zähne, einen tragenden, herausfordernden Blick.

wer bist du,

woher kommst du,

was bedeutest du mir?

Das Licht der Öllampe, die vor ihren Augen baumelte, malte gelbe und schwarze Schatten auf die erwartungsvollen, gespannten Gesichter.

(launenhafte, kindliche Spiegelsachrift)

»Der Andere wird warten... der Andere wird ein Zeichen bekommen, wenn ich bereits...«

Die Berührung ihrer Stimme schmerzte, schwerer Samt drängte sich in die leichtgefügten Zeilen eines Gebets... dieses Bild war sicher... deutlich... scharf... Die großen roten Steinquader des Klostergangs und an der Wand der Zelle aus Wasser und Eis das leidende Gesicht des Gekreuzigten... es war sicher, absolut sicher.

»Was stellt dieses Bild dar?... Ich kann es nicht richtig erkennen.«

(eingehüllt in eifersüchtige Dämmerung.)

»Das Bild hat schon immer an diesem Platz gehangen. Es ist eine Insel der Toten.«

Sie schwieg und sie weinte. Die Insel der Toten sank zurück in den Acheron und sie ging hinaus, um sich zu ertränken.

II. Der Mund

...kahl, düster und öde.

Gesang.

Sie sah die Schatten der Toten; sie trieben mit dem Nebel an den dunklen Felsen einer Insel vorbei, niedrig und verkrüppelt. Sie starrte einfach geradeaus und bewegte sich nicht.

Wer bist du?

Es ist nicht wichtig. Ich sterbe.

Eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte.

Der Hahn krähte, und eine Blässe begann sich am Himmel abzuzeichnen. Der Traum verschwand nun; der Menschenwärter ging vorbei.

Ein Mädchen, ein Vogel, eine Welt.

»Oh, ein scheußlicher Tag!«

Vielleicht Schlaf... entfernte Stimmen. Und nach einiger Zeit wurde sie von der Flut in ein dunkles Auge gezogen, in ihren dunklen Mund, kühl und traumlos, sanft und still, das Tal der Schatten.

»Aber es ist ein schöner Tag«, und ja. dachte ich, Wolken am Himmel, Vögel in der Luft, das musst du dem Tag lassen, das musst du ihm lassen.

Julie Christie als kognitive Dissidentin

aus dem Fenster

in den Korridor

vor Tränen

fest verschlossen...

gedankenlos

immer in Eile

ein zweites Glas

in den Fingern gedreht...

die Photographien

es ist nicht üblich

keineswegs

sehr überrascht...

ein großer Irrtum

angeklagt

streicht sie ihr Haar zurück

und dreht sich noch einmal um...

in ihrer Stimme

ausgelöscht

dass ich davon spreche

und antwortet:

zufällig

hoch und weit

jetzt versperrt

um auch die übrigen zu gewinnen...

versunkene Spiegelungen

schwarz über ihren Augen

die Schuld, dirigiert

mit geheimen Zeichen entwürdigt...

ausgelacht

im Schlaf gestört

schließlich durch die Kunst ganz aussichtslos

flüsternd verführt...

im Reden allein

nicht befreit, deshalb geängstigt

wie gedemütigt, wie schlank

vollständig dunkel...

hinunter zur Tür

nicht weiter eindringen