9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fischer Klassik Plus

- Sprache: Deutsch

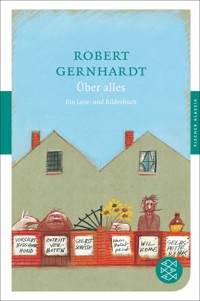

Ein großes Lese- und Bilderbuch »Über alles« versammelt einen Querschnitt aus dem vielfältigen künstlerischen Schaffen von Robert Gernhardt: Gedichte und Erzählungen, Bildgedichte und Bildgeschichten, Zeichnungen, Satiren und Märchen, Essays zu Wort und Bild.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 514

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Robert Gernhardt

Über alles

Ein Lese- und Bilderbuch

Über dieses Buch

»Über alles« versammelt einen Querschnitt aus dem vielfältigen künstlerischen Schaffen von Robert Gernhardt: Gedichte und Erzählungen, Bildgedichte und Bildgeschichten, Zeichnungen, Satiren und Märchen, Essays zu Wort und Bild.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: bilekjaeger

Coverabbildung: Robert Gernhardt

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403180-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

I Kunst und Leben

Das Buch der Bücher

Er hadert

Was ist Kunst?

Darf ich vorstellen?

Reich der Sinne, Welt der Wörter

Drinnen und draußen

Ein geglückter Auftakt

Die großen Hochstapler

II Mensch und Tier

Das Tier und Wir

Die Brücke

Die Savanne ist voll

Grenzen der Kunst

Elch, Bär, Biber, Kröte

Kröten nach der Natur

Leicht faßliche Anleitung, einen Raben zu zeichnen

Der Eremit und der Tausendfüßler.

Vertreter-Elend

Der Kragenbär

Blas-Phemie

Eindeutig zweideutig

Animalerotica

Die Trinker

Die armen Schweine

Hauptsache, man redet miteinander

Der deutsche Mensch

Deutschland, deine Dolchstöße

Aus einem Kriegsroman

Deutscher im Ausland

Im Albergo oder: Sich selbst verraten

Geteiltes Land – Gemischte Gefühle

Friesenheim als Schicksal

Wenn der Günter mit der Gabi

Von deutschem Ernst

Deutschland, deine Haare

Wir und die anderen

Vater, mein Vater

Mit Humor geht alles besser – auch das Ausländervergraulen

Herr Haubold klärt auf

Henry, der Krüppel

Würdelos

Sauber, sauber

Unheimliche Begegnung der hinterletzten Art

Schwarze Komik

Berühmte Indianer

Unter dem Pazifikmond

III Mann und Frau

Materialien zu einer Kritik des Männlichkeitswahns

Abends, als der Würger kam

Männer auf verlorenem Posten

Lieblingsplural

Lieblingsplural zum zweiten

Lieblingsplural zum dritten

Lieblingsplural zum letzten

Das Ziehen der Frauen am Hemdchen

Ewiges Rätsel Weib

Von der Nestbeschmutzung zur Menschenverachtung – Satirekritik im Wandel der Zeiten

Über die Gefühle

Neuer Mann, alter Hut

Männerphantasien, Folge 287

Ich bin ein Mann – hilf mir, ein Mensch zu werden

Neulich im 1. Programm

Fressgass, Ende August

Zwei Tische weiter

Zwei erinnern sich

Die Lust kommt

Noch eine Szene noch einer Ehe

Ein Männerleben

Badefreuden

IV Wort und Bild

Geständnis

Das Scheitern einer Ballade

Dreißigwortegedicht

Mondgedicht

Bilden sie mal einen Satz mit

Warum ist es an der Mosel so still?

Anno 24

Herr Gernhardt, warum schreiben sie Gedichte? Das ist eine lange Geschichte

Dichters Leid und Lust

Er folgt einer Einladung

Landschaft bei San Giovanni

FAZ, Beuys, Schmock

Er reist

In Ligurien

Ein Malermärchen

V Zeit und Raum

Prognose

Die geile Welt der 50er Jahre

1965 Ein Portrait der leider endgültig allerletzten guten, alten Zeit

Schuld und Scham – und wie es dazu kam

Heißer Frühling ’68

Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs

Ein fesselndes Buch

Kopf oder Bild?

Umweltbewußtsein

Er altert

Länder – schnell erkannt

Nachdem er durch Metzingen gegangen war

Erinnerung an eine Begegnung in Duderstadt

Paris ojaja

Rast in Hessen

Vogelsberglandschaft

Groß, größer, am größten

Adorno im Bild

Samstagabendfieber

Herbstlicher Baum in der Neuhaußstraße

Maredo Steak-House

Obszöne Zeichnung am Volksbildungsheim

Obszöne Zeichnung am Volksbildungsheim

Der Göttinger

Bella Toscana

Toskana-Arbeit

Neulich bei Monterchi

Er erzählt die Geschichte einer Geschichte

Das vierzehnte Jahr

Toscana-Therapie Fünftes Bild

Er erklärt die Landschaft

Weheklag

Tisch und Stuhl

Zeit und Rom

Nachdem er durch Rom gegangen war

Ein merkwürdiges Mißverständnis im Petersdom

Nachdem er in der Trattoria ›Da Mamma Pia‹ gegessen hatte

Rom sehen und lachen

Roma aeterna

Zeit und Ruhm

Da saß der berühmte Mann

Keine Kritik der Kritik

Rezensentenschelte

Hehre Stunden

Sternstunden der Moderne

Kleine Erlebnisse großer Männer

Er nun wieder

Wahrhaftiger Bericht über das Berühmtwerden.

Da wird etwas verehrt

Sommererinnerung

VI Gott und die Welt

Guter Gott

Letzte Fragen

Gebet

Ich sprach

Schöpfer und Geschöpfe

Maskenmenschen

Lichtenbergs Verdacht

Böse Welt

Kinder – mal herhören!

Ein Kraftwort wird siebzig

Ganz schön zeitkritisch

Die Stellvertreter

Warum ich nicht gern Satiriker bin und mich nur ungern als solchen bezeichnet sehe

Die Lage des Humors

Wer braucht wen?

Apropos Zwerg Nase

Küß mich

Das Erdmännchen und der Raketenbauer

Vom lieben Gott, der über die Erde wandelte

Die Waldfee und der Werbemann

Die Heimkehr

Verlorenes Ich

Er geht zum großen Robert-Treffen

Siebenmal mein Körper

Noch einmal: Mein Körper

Ich selbst

Trost und Rat

Höllisch gut

Die Welt und ich

›So einfach ist das nicht‹

Mann oh Mann

Ein Brieflein

Komische Karriere

Ein Fragebogen

Happy Birthday

Schneewittchen heute

VII Spassmacher und Ernstmacher

Aus dem Leben eines Spaßmachers

Spaßmacher und Ernstmacher

Vorbemerkung zu ›Versuch einer Annäherung an eine Feldtheorie der Komik‹

Das Komische ist ein Genre

Schweinchens Problem

Conditio humana

Die Nacht, das Glück, der Tod

Der sterbende Narr

Der Tag, an dem das verschwand

Aus einem Bärenbuch

Scheiternde Hunde

Was bleibt

Herr Hefel persönlich

Anhang

Anmerkungen

Nachweise

Begegnung mit einem Geist

Weisheit des Westens

Auswahlbibliographie

Wo dieser Strich zuende ist

IKunst und Leben

Das Buch der Bücher

Er hadert

Eigentlich sollte ich vor der Staffelei sitzen und malen, das wäre die einzige Tätigkeit, die mich jetzt noch retten könnte. Nur malend könnte ich wieder zur Ruhe kommen. Malen! Man stellt irgendein Stilleben zusammen – eine alte Blechbüchse, eine Flasche und einen Schwamm, nein, keinen Schwamm, Schwämme kann man nicht malen, sie sehen einem Käse zu ähnlich, später stehen dann die Leute vor dem Bild und sagen: »Die Blechbüchse und die Flasche sind ja halbwegs getroffen, aber warum hat der Idiot den Käse dazugelegt?« Keinen Schwamm also, der gibt auch formal nichts her, schwammig wie er ist und voller Löcher, wir nehmen lieber etwas mit klarem Umriß, etwas, das einen präzisen Schatten werfen kann, einen kleinen Schuhkarton? Gut, einen kleinen Schuhkarton, dann setzen wir uns vor unser Stilleben und malen das Ganze ab. Gleich werden wir ruhiger. Wir schauen auf die Gegenstände, wir schauen auf das Bild, wir mischen etwas Grün an, ja Grün, die Flasche ist nämlich grün, viel Auswahl gibt es bei Flaschen nicht, entweder sind sie grün oder braun oder farblos, ich werde das nicht ändern, Sie werden das nicht ändern, Sie schon gar nicht – aber ich wollte nicht ausfallend werden. Im Gegenteil. Von der Ruhe möchte ich reden, ach was, ich rede von der Ruhe, von jener einzigartigen Ruhe, die den Maler überkommt, je länger er malt. Von jener meditativen Gelassenheit, mit der er der Welt der flüchtigen Erscheinungen eine intensivere, dauerhaftere Realität gegenüberstellt. Er schaut auf die Dinge und mischt etwas Farbe an, er schaut auf die Leinwand und setzt die Farbe, er schaut nochmals auf die Dinge und wischt die Farbe wieder weg – er hat sich beim Mischen vertan, zuviel Gelb, die Flasche aber ist grün –, er lehnt sich zurück und schaut abermals auf die Dinge, gleich wird er einschlafen.

Schön wär’s. Denn in Wirklichkeit wird der Maler, kaum daß er sich zum Malen hinsetzt, von der allerschrecklichsten Unruhe gepackt. Je schweigsamer er seiner Arbeit nachzugehen sucht, desto lauter wird es im Kopf des Malers, je stiller es in seinem Atelier ist, desto geräuschvoller brandet der Dreck des Tages und der Schlamm der Welt gegen die berstenden Wände. Kein besonderer Dreck und kein auserlesener Schlamm, beileibe nicht; außer der Tatsache, daß er malt, ist an einem Maler nichts Außergewöhnliches. Nein, ich rede von jenem Allerweltsdreck und Einheitsschlamm, der tagtäglich über jedem von uns ausgeleert und in jeden von uns hineingepumpt wird – angefangen von ganz realen Alltagsbeleidigungen bis hin zu so irrealen Scheußlichkeiten wie Diskontsatzerhöhungen, Neuverschuldungen des Bundes und Bewegungen auf dem Petrodollarmarkt. Wenn wenigstens die OPEC-Länder Ruhe gäben! Doch nein, die tagen ja schon wieder, um den Preis für den Barrel Rohöl – aber was um Himmels willen ist ein Barrel? Und wer wird sich durchsetzen? Die Gemäßigten um Minister Jamani? Oder die Vertreter der harten Linie, an deren Spitze sich der Iraner Moinfar gesetzt hat? Oder war es Gaddafi? Und wie schreibt man den überhaupt – gehörte nicht irgendwo ein »h« hin? Aber wohin? Hinter das »G«? Hinter das »f«? Und warum tue ich so, als ob mich diese Frage irgend etwas angeht?

Weil sie mich etwas angeht. Weil alles mit allem heillos verknüpft ist. Weil unsere hochtechnisierte, kleiner gewordene Welt nicht mehr den ichverliebten Wolkenkuckucksheimmaler, sondern den mündigen, rundum informierten Zeitkünstler erfordert. Weil –

Doch je mehr ich mich zu informieren trachte, desto weniger begreife ich. Das einzige, was ich begreife, ist, daß ich mich mehr informieren müßte. Und wann soll ich bitte sehr malen? Und wie soll man bitteschön Ruhe bewahren – denn nichts anderes tut Malerei, die diesen Namen verdient: sie bewahrt die Ruhe – in einer derart bewegten Zeit? Wie Ruhe finden, wenn man nicht zur Ruhe kommt?

Doch der Maler kann gar nicht zur Ruhe kommen. Er steht im Abseits, Ruhe aber herrscht nur im Zentrum des Taifuns. Und wo könnte es ruhiger sein als in jenen Hochhäusern der Bürostadt Niederrad, an denen ich nie ohne Neid vorbeifahren kann, seit mir Almut die Geschichte vom Kampf zwischen Scheibletten-Körner und Käseecken-Hartmann erzählt hat. Beide waren Produktmanager der Firma Kraft, doch das Schicksal hatte sie an verschiedene Fronten gestellt. Da kämpften sie nun. Hartmann für das Überleben der traditionsreichen Käseecken, die jahrelang das tragfähigste Käsebein des Hauses gewesen waren, bis veränderte Verbrauchergewohnheiten den Siegeszug der Scheibletten – einzeln der Folie entnehmbar, da getrennt abgepackt – eingeleitet hatten. Ein Siegeszug, den Körner nach Kräften zu unterstützen und zu beschleunigen trachtete. Denn Körner kämpfte für das Neue, in einer Welt des Wandels, so Körner – doch was sauge ich mir aus den Fingern? Ich will nicht mehr lügen, natürlich beneide ich die beiden Deppen überhaupt nicht. Wenn ich mir freilich vorstelle, wie sie abends nach Hause kommen und ihren Frauen sagen können: »Na, heute hab ich’s dem Körner – respektive Hartmann – aber gegeben. Ich bin während der Vertretertagung einfach aufgestanden und habe mit Hilfe des Overhead-Projektors anhand von Schautafeln ein für alle Mal klargestellt –«

»Ach Liebling, das ist ja herrlich!«

»Nicht wahr? Das muß gefeiert werden!«

»O ja Liebling, aber wie?«

»Nun – erst ein Gläschen Schampus, dann wird etwas Extrafeines wegschnabuliert und schließlich … na du weißt schon!«

»Ach Liebling!«

Und wenn ich mir dann ausmale, wie diese Ignoranten herrlich kopulieren, bis der Frust des Tages sich in eitel Orgasmus auflöst, während der Maler –

Der Maler hat keine natürlichen Feinde. Ihm stellen sich keine festumrissenen Gegner in den Weg. Gewiß, es gibt die Kollegen, die Händler, die Kritiker, doch sie alle können keinen Körner – respektive Hartmann – ersetzen. Für letztere zählt nur die Gegenwart. Sie siegen entweder hier und heute, oder sie gehen für immer unter. Der Maler aber denkt an van Gogh, der zu Lebzeiten ein einziges Bild verkauft hat, und fühlt sich noch in seiner Mission bestätigt, wenn er Absagen, schlechte Kritiken oder die Erfolge anderer Maler einstecken muß. Vereinsamt durch seinen selbstgewählten Auftrag, gelähmt durch seine selbstverschuldete Unkenntnis, verstrickt in sein selbstgesponnenes Lügensystem ist der Maler um so schutzloser dem Biß der Spinne »Erinnerung« ausgesetzt, die ihn stets anfällt, kaum daß er damit beginnt, seine Tuben auszudrücken:

– Quälst du mich schon wieder, Spinne Erinnerung?

– Wer spricht von Quälen … Ich schau dir doch nur zu, du Dummerchen. Was drückst du denn da für eine Tube aus?

– Grüne Erde.

– So, so – Grüne Erde. Ähnelt ein wenig der Farbe jener Strumpfhose, findest du nicht?

– Welcher Strumpfhose?

– Welcher Strumpfhose, welcher Strumpfhose? Stell dich nicht so an! Welcher Strumpfhose?!

– Ja! Welcher Strumpfhose!

– Ich rede natürlich von Waltrauts Strumpfhose.

– Laß mich in Ruhe mit deiner Waltraut.

– Deiner Waltraut immer noch. Denn du hast ja auch versucht, ihr die Strumpfhose auszuziehen.

– Ich? Die Strumpfhose?

– Na gut. Dann muß ich wohl deutlicher werden. Wer wollte sich an dem armen Mädchen vergehen – du oder ich?

– Vergehen! Armes Mädchen! Sie hat doch selber angefangen! Sie hatte mich dazu aufgefordert, mir noch ihr Meerschweinchen anzusehen.

– Ach so … Wir haben uns also um zwei Uhr nachts auf einmal für Meerschweinchen interessiert, wie? Verhaltensforschung, was? Auf Konrad Lorenz’ Spuren, oder? Mit dem feinen Unterschied, daß dem die Graugänse hinterherlaufen, während du der Blaugans hinterhergestiefelt bist – nicht wahr?

– Welcher Blaugans denn?

– Komm, jetzt langt’s mir aber. Hast du ein stockbetrunkenes Mädchen zum Zwecke der fleischlichen Vereinigung abgeschleppt? Ja oder nein?

– Ich hatte etwas getrunken. Ich hatte einen schweren Tag hinter mir. Ich wollte eigentlich

– Du warst noch Herr deiner Sinne. Sie aber war randvoll. Und du wußtest das. Darauf hattest du ja deinen ganzen widerlichen Plan aufgebaut.

– Plan? Als ich ins Lokal kam, wollte ich lediglich

– Aha! Der große Verhaltensforscher läuft also noch um elf Uhr nachts in der Kneipe ein, um Blaugänse abzuschleppen.

– Ich wurde abgeschleppt!

– Ach ja? Bubi wurde abbetleppt, um noch das droße twazze Meertweinchen tu treicheln? Du hast dich einen Dreck um das Meerschweinchen gekümmert. Nicht einmal angeschaut hast du es, du geiler Patron!

– Sie war geil.

– So geil, daß sie in deinen Armen einschlief, stimmt’s?

– Nicht gleich. Erst hat sie noch

– Erspar mir bitte deine pornographischen Phantasien. Sie schlief sogleich und sofort in deinen verlangenden Armen ein, worauf du versucht hast, einer Schlafenden

– Hör auf!

– Einer Schlafenden die grüne Strumpfhose abzustreifen. Einer Schlafenden!

– Na ja … Sie war nicht mehr die wachste …

– Sie schnarchte bereits, o du mein Beglücker der Frauen. Und du hast es nur ihrer endgültigen Hingelagertheit, die nicht von dieser Welt war, zu verdanken, daß dein Plan, der schwersten aller Schlafenden die Strumpfhose abzustreifen, um dich sodann an einer Schlafenden

– Gib endlich Ruhe!

Die Spinne aber duckt sich, ihre acht Beinchen zittern vor Angriffslust, gleich wird sie vorschnellen.

Sechs Gefäße, Gouache 1972

Was ist Kunst?

Hab’n Sie was mit Kunst am Hut?

Gut.

Denn ich möchte Ihnen allen

etwas auf den Wecker fallen.

Kunst ist was?

Das:

Kunst, das meint vor allen Dingen

andren Menschen Freude bringen

und aus vollen Schöpferhänden

Spaß bereiten, Frohsinn spenden,

denn die Kunst ist eins und zwar

heiter. Und sonst gar nichts. Klar?

Ob das klar ist? Sie ist heiter!

Heiter und sonst gar nichts weiter!

Heiter ist sie! Wird es bald?

Heiter! Hab’n Sie das geschnallt?

Ja? Dann folgt das Resümee;

bitte sehr:

Obenstehendes ist zwar

alles Lüge, gar nicht wahr,

und ich meinte es auch bloß

irgendwie als Denkanstoß –

aber wenn es jemand glaubt:

ist erlaubt.

Mag ja sein, daß wer das mag.

Guten Tag.

Darf ich vorstellen?

Frau Entsagung, Herr Verzicht –

Ohne beide gäb’ es nicht

Staat, Familie und Kultur

Architek- und Literatur

Autobahn, Atlantikflüge

Religion und Lebenslüge

Streichquartette und Museen

Nichts zu hören, nichts zu sehen

Nichts zu lesen, nichts zu lernen

Keine Raumfahrt zu den Sternen

Keine Sonden, keine Düsen

Keine Psychoanalysen

Keinen Puff und kein Theater

Keinen Suff und keinen Kater

Keine Pornos, keine Pfaffen

Keinen Witz und keine Waffen

Keinen Sport. Selbst dies Gedicht

Gäb’ es ohne die hier nicht:

Frau Entsagung, Herr Verzicht.

Reich der Sinne, Welt der Wörter

Beim Paar, das sich auf dem schmalen Bett liebte, gab es Schwierigkeiten.

»Komm nicht so mit der Zunge«, sagte er, worauf sie, verschreckt, die Zunge gar nicht mehr bewegte. Das war ihm nun auch wieder nicht recht: »Komm mehr mit der Zunge.«

Sie dachte daran, wie einfach anfangs alles gewesen war. Er überprüfte derweil seine Erektion. Sie schien in Ordnung zu sein, nun wollte er etwas dafür haben. Sie könnte feuchter sein, dachte er und erinnerte sich daran, wie feucht sie früher immer gewesen war. Oder setzte da bereits Verklärung ein?

»Komm«, sagte er und spürte, wie sie ihm immer mehr entglitt. Wo war sie jetzt eigentlich? Er stützte sich auf und schaute an ihr hinunter, dann auf sein Glied, das stetig in ihr verschwand. Kraftvoll, fiel ihm dazu ein, monoton, dachte er. Seine kraftvolle Monotonie ging ihm langsam auf den Geist. Sie stöhnte leise auf. Jetzt habe ich sie, vermutete er und beschleunigte seine Stöße. Sie aber hatte lediglich deswegen aufgestöhnt, weil er ihr nicht hatte folgen können. Dabei hatte er sie doch früher immer aufgestöbert, gestellt und mitgenommen. Oder war sie es gewesen, die ihn abgefangen und geführt hatte? Sie hätte ihm gerne gesagt, wo sie gerade war und wohin sie jetzt wollte, doch da hätte sie zu weit ausholen und zu lange reden müssen. Und eigentlich hatten ja nun die Körper das Wort. Warum sagten sie einander nichts? Sie überlegte, wie sie sich ehrenhaft aus der Affäre ziehen konnte. Wieder stöhnte sie auf, doch diesmal in der Hoffnung, ihn zu täuschen.

Geschmeichelt biß er sie ins Ohr. Jetzt habe ich sie wirklich, dachte er und spürte Freude darüber, daß sie nicht zu wissen schien, wie wenig sie ihn hatte. Er hatte seine Erektion, und das genügte ihm erstmal. Nun wollte er es ihr besorgen. Gutgelaunt biß er sie ein weiteres Mal ins Ohr.

»Aua«, sagte sie unbedacht und tadelte sich sogleich dafür. In Ekstase sagt man nicht »Aua«. Sie erwog, das »Aua« durch einen sinnlichen Seufzer vergessen zu machen oder doch wenigstens zu neutralisieren, doch sie wußte nur zu gut, daß es dafür bereits zu spät war.

Er fuhr auf. »Habe ich dir weh getan?« fragte er. Jetzt geht das Gerede doch noch los, dachte sie erschrocken und richtete sich ein wenig auf, um seinen Hals zu lecken. Sie fühlte sich schuldig und glaubte, durch ein leidenschaftliches Festsaugen sühnen zu müssen. Er hatte noch ihr »Aua« im Ohr, nun verstörte ihn ihre Zunge am Hals. »Was machst du denn da?« fragte er halblaut. Sogleich tat ihm die Frage wieder leid. War es nicht das gute Recht der leidenschaftlichen Frau, sich am Hals des potenten Mannes festzusaugen, ohne an Folgen zu denken wie Flecken, Vertuschungen und kumpelhafte Kommentare? Aber sagt eine Frau in Ekstase »Aua«?

Sie ließ nicht sogleich ab. Sie wollte die Sache jetzt hinter sich bringen und hoffte, ihn im Sturm mitnehmen und zum Orgasmus mitreißen zu können. Zu seinem Orgasmus, richtiger gesagt, denn an ihren glaubte sie schon lange nicht mehr. Wenn er doch nur an seinen glauben könnte! Sie saugte heftiger.

»Aua«, sagte er. Sie ließ ihren Kopf kraftlos auf das Kissen fallen und öffnete die Augen. Prüfend schauten sie einander an, während unten das Stoßen und Ziehen weiterging. Das hatte nun schon fast gar nichts mehr mit ihnen zu tun.

Jedes Einanderanschauen ist eine Kraftprobe. Irgendwann schaut einer zuerst weg, im normalen Leben. Beim normalen Beischlaf schließt gewöhnlich einer zuerst die Augen. Damit bedeutet er dem anderen, daß er noch auf dem Weg ist und um das Ziel weiß. Mit solch einem einzigen Augenschließen wird oft mehr gelogen als mit vielen Worten.

Noch schaut das Paar sich an. Beide wissen, daß sie ein Mißlingen des Beischlafs nicht zulassen können. Noch nie ist ihnen ein Beischlaf mißlungen, und daraus haben sie immer wieder die Kraft und den Sinn bezogen, erneut miteinander zu schlafen. Denn eigentlich ist so ein Beischlaf ja die unnatürlichste Sache der Welt. Die jeweiligen Körperkräfte und Körpersäfte mochten zwei verschiedene Menschen noch halbwegs koordinieren, aber all das lief doch lediglich auf einen Aneinandervorbeischlaf hinaus, wenn nicht zugleich die Phantasien, die Tag- und Nachtträume – der ganze unaussprechliche Bodensatz der Person also – miteinander ins Gespräch und gemeinsam in Bewegung kamen. Und das bitteschön auch noch sprachlos. Schweigend schauten sie einander an. Beide hatten Schuld auf sich genommen. Beide hatten sie die geforderte Lust nicht bereitet und nicht erbracht. Jedenfalls nicht eindeutig genug. Lust und Schmerz sind ein ehrwürdiges Gespann, Lust und Aua schließen einander aus. Beide wußten, daß sie an einem Kreuzweg standen, aber wo ging’s lang?

Droht ein Beischlaf zu mißlingen, sorgt gerade die Nähe der Körper dafür, daß die Gefühle sich immer weiter voneinander entfernen. Sie ist enttäuscht, und er ist beleidigt. Hat er nicht eine sehr brauchbare Erektion vorzuweisen? Noch jedenfalls, denn er ist ja kein Heiliger. Irgendwann ist auch die schönste Erektion zum Teufel, wenn die Frau sie nicht zu würdigen bereit ist. Obwohl der Mann um die Komplexheit der psychophysiologischen Zusammenhänge der weiblichen Lust weiß, hält er das Zusammenspiel der Bedingungen, die einen Mann wie ihn zur Lust befähigen, für ungleich komplizierter. Eigentlich müßten alle Glocken läuten, wenn er eine bombensichere Erektion hat, statt dessen macht sie Schwierigkeiten. Sofort schämt er sich für diesen Gedanken, aber beleidigt ist er trotzdem. Tief in ihm flackert die undeutliche Vorstellung von jener Frau auf, die glücklich und dankbar dafür wäre, eine Erektion wie die seine klaglos genießen und fraglos feiern zu dürfen. Schmerzlich reißt ihn die Erinnerung daran, daß die Frau unter ihm bisher dazu durchaus in der Lage gewesen ist, an seinen Kreuzweg zurück. Welche Richtung soll er nun einschlagen? Forschend schaut er die Frau an, enttäuscht schließt diese die Augen.

Nicht daß sie von ihm enttäuscht wäre. Da sie dem Mann über ihr gefallen will, möchte sie ihm gerne jede Enttäuschung ersparen, auch die, sie enttäuscht zu haben. Sie würde seine Freude über seine Erektion gerne teilen; daß sie es nicht vermag, sieht sie als ihr Versagen an. Früher war sie dazu in der Lage gewesen, seine Lust als ihr Verdienst zu buchen, erst das Verläßliche, geradezu Mechanische seiner körperlichen Funktionen hatte sie nach und nach verstört. Was hatten diese stetigen Erektionen eigentlich noch mit ihr zu tun? Wieweit galten sie nicht einfach all jenen Auslösern, die sie mit allen anderen Frauen gemein hatte? Er hatte sich einmal für ihre Beinbehaarung begeistert, ein dichtes Vlies, das ihr immer etwas peinlich gewesen war. Dafür, daß er es liebte, hatte sie ihn an jenem Nachmittag besonders geliebt, und da sie sich nicht allzu häufig lieben konnten – sie war verheiratet –, war ihr dieses Zusammensein in besonderer Erinnerung geblieben. Doch das lag nun schon lange zurück, und dunkel malte sie sich einen Mann aus, der nicht deswegen funktionierte, weil er auf all die Funktionen ansprach, die sie mit ihrem Geschlecht teilte, sondern sie für all das und mit all dem liebte, was sie einzigartig und unverwechselbar machte, und das müßte keine Liebe mit Pauken und Trompeten sein, da würde bereits eine zärtliche Zunge genügen, die die Behaarung ihres Beines gegen den Strich leckte. Warum tat der da über ihr das nicht? Wieso arbeitete er sich derart ab? Weshalb war es nach Lage der Dinge so ganz und gar unmöglich, ihm auf die Sprünge zu helfen? Enttäuscht schloß sie die Augen.

Der Mann, der in den geöffneten Augen der Frau bereits Infragestellung, ja Ablehnung gelesen hatte, wertete ihr Augenschließen als Erfolg. Sie ergab sich also. Nun konnte auch er seine Augen schließen und seine Stöße wieder beschleunigen. Alles würde gut werden, so wie ja immer alles gutgegangen war. Er schloß die Augen und spürte, wie sie ihre Arme um seinen Nacken schlang. Sie zog seinen Kopf ruckartig zu sich hinunter, in der Erwartung, auf ihren Mund zu treffen, öffnete er seinen. Doch in jäher Erinnerung an seine unerwünschte Zunge hatte sie im letzten Augenblick den Kopf beiseite gedreht, so daß seine Zunge nun auf das Kissen stieß. Das geschah so unvermittelt, daß er verwirrt die Augen öffnete, freilich ohne viel zu sehen. Nun preßten die Arme der Frau sein Gesicht in das Dunkel des Kissens, verärgert schloß er den Mund. Wie kam er eigentlich dazu, ein Kissen abzuschlecken? Er wollte zum Licht zurück, doch ihre verschränkten Arme hinderten ihn daran. Ein Gerangel entstand, das beide nicht richtig zu deuten vermochten. Sie, nun ganz und gar dazu bereit, von sich abzusehen und ihm den Vortritt zu lassen, glaubte, in seinem Ruckeln und Rackeln den Beweis dafür zu erhalten, daß wenigstens er wieder Tritt gefaßt hatte und sich unter seiner Lust wand. Teilnehmend verstärkte sie ihren Griff. Er glaubte, aus dieser Tatsache herauslesen zu können, daß sie dabei war, in Bereiche ganz selbstischer, für ihn unbetretbarer Lust abzudriften. Das schmeichelte ihm, zugleich aber wurde die Luft knapp. Er drehte seinen Kopf so weit zur Seite, daß er wieder atmen konnte. Nun lagen ihre beiden Köpfe Hinterkopf an Hinterkopf; dieser stoßweise atmende und aus Gründen, die nichts mehr mit irgendeiner Lust zu tun hatten, seufzende Januskopf aber gehörte zwei Körpern, die einander immer noch Lust bereiten wollten. Noch immer drang der eine Körper in den anderen ein, immer noch kam der andere Körper dem einen stetig entgegen, jeder vom jeweiligen Kopf dazu angehalten, dem anderen Körper das zu bescheren, was nach Ansicht des jeweiligen Kopfes der je andere Körper begehrte und der je andere Kopf ersehnte. Das dauerte an und wurde langsam fad.

Nun sind die Weichen gestellt, in dieser unguten Stellung müssen die beiden durchhalten. Sie müßten allerdings auch dann weitermachen, wenn sie die Stellung verbesserten. Doch so viel Kraft hat keiner der beiden mehr. Jetzt hofft jeder, der andere möge ihm ein Zeichen geben. Wenn wenigstens einer ankommt, ist das immerhin die halbe Miete. Doch da jeder der beiden nur daran denkt, den anderen ans Ziel zu bringen, bewegt sich nichts mehr. Außer den beiden Körpern natürlich, deren Bewegungen immer unsinniger werden. Noch allerdings glaubt jeder der beiden, die Erkenntnis dieser Unsinnigkeit für sich behalten zu können. Noch schließt jeder der beiden krampfhaft die Augen, da er weiß, daß nun jeder Blick zu beredt wäre. So horchen sie einander ab, jeder in der Hoffnung, dem anderen endlich den erlösenden Seufzer zu entlocken. Fahrt ins Verderben.

Als all das lange genug, ja schon viel zu lange angedauert hatte, beschlossen beide fast gleichzeitig, die glückliche Ankunft wenigstens zu simulieren. Sie beschleunigten ihre Bewegungen und verstärkten ihr Geseufze und Gestöhne. Dieser unerwartete Gleichklang überraschte die Frau und den Mann dermaßen, daß sie ungläubig die Augen aufrissen und die Köpfe einander zuwandten. Das konnte doch nicht wahr sein, daß sie nach all den Ab- und Irrwegen auf einmal gemeinsam ankamen. Sich anblickend erkannten sie, wie unwahr es war. Es war so durch und durch gelogen, daß ihnen die Erkenntnis rasch wieder die Augen verschloß. Doch nun, da sie einander erkannt hatten, gab es keine Rettung mehr. Sie lösten sich voneinander und öffneten die Augen, diesmal, um aneinander vorbeizuschauen. Sie tastete nach ihrer Armbanduhr, die sie zuvor auf dem Fußboden abgelegt hatte. Da!

»Du, ich muß gehen«, sagte sie, »Herbert kommt heute früher.«

Kränkung! Mittwochs war Herbert bisher nie früher gekommen. Wieso kam er ausgerechnet heute früher? Beleidigt setzte er sich auf. Versöhnlich fuhr sie ihm über den Rücken, da blieb ihr Zeigefinger an einer Unebenheit seiner Haut hängen. Gedankenverloren kratzte sie daran. »Laß das«, sagte er. Nun war auch sie beleidigt.

Von da an schwiegen beide, beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Gang zur Bushaltestelle.

Der Abschied zog sich etwas, da der Bus auf sich warten ließ.

»Gehst du noch wohin?« fragte sie schließlich.

»Nein, ich muß noch mal rauf. Etwas arbeiten.«

»Überarbeite dich mal nicht.« Das war liebevoll gemeint, doch er hörte aus diesen Worten eine Kritik seines Beischlafs heraus. Dabei hatte er doch getan, was er konnte. Sie hatte es nicht gebracht.

»Bald bist du ja wieder bei deinem Herbert«, sagte er.

»Was heißt denn das schon wieder?«

»Genau das, was es besagt.«

»Und was besagt es?«

»Genau das, was es heißt.«

Verärgert blickte sie ihn an, da mußte er lächeln. Was besagte schon heißen, was hieß schon besagen? Das waren doch alles bloß Worte, nicht eindeutig festgestellte, nie wirklich feststellbare Zeichen, die sich fortwährend zu den schönsten Zweideutigkeiten verbinden und nutzen ließen, da genügte ja bereits eine Veränderung des Tonfalls. Mein Element, dachte er, und erinnerte sich fast befremdet daran, was sein Körper noch vor kurzem zusammengestoppelt hatte. Welch ein restringierter Code, diese Körpersprache! Da gab es nur wahre oder unwahre Aussagen, eigentlich nur wahre, da die Lügen ja doch immer gleich aufflogen – auf einmal kam ihm das ganze, nun schon fast zwei Jahre andauernde Verhältnis ganz unglaublich und ganz und gar unmöglich vor. Immerzu diese Direktheit der Körper! Ihre unveränderliche schlichte Botschaft! Alles Aussagesätze: Ich begehre dich. Ich will dich. Wenn es nicht lediglich Befehlssätze der reduziertesten Sorte waren: Ja! Jetzt! Komm! Keinen Konjunktiv vermochten diese Körper zu bilden, zu keinerlei uneigentlichem Sprechen waren sie fähig. War eine ironische Erektion denkbar, ein ironischer Orgasmus gar? Was immer die Körper einander da mitteilten, bewegten sich ihre Botschaften nicht stets auf Holzhackerniveau? Oder noch darunter? Ich Tarzan, du Jane – war das nicht die eigentliche Quintessenz all der schweißtreibenden Dialoge, die sie miteinander auf dem schmalen Bett geführt hatten?

Wieder mußte er lächeln.

»Woran denkst du gerade?« fragte sie. Statt einer Antwort trommelte er auf seine Brust und stieß einen Tarzan-Schrei aus, der allerdings wegen der Umstehenden ziemlich moderat ausfiel, fast tonlos: Uaaahiohuu.

»Herbert kommt heute wirklich früher«, sagte sie, da sie den nur gehauchten Tarzan-Schrei als humorig formulierte Klage mißverstand. Als wolle sie sein Einverständnis oder doch wenigstens sein Begreifen aus ihm herauspressen und herausschütteln, drückte sie ihre Arme an ihn und rüttelte an seinen Schultern: »Du!«

»Ich Tarzan«, sagte er. »Du Jane?«

»Sei doch ein einziges Mal ernst!«

Als ob er das nicht den ganzen Nachmittag über gewesen wäre! Nein, länger noch. Fast zwei Jahre lang. Alles hatte er ernst genommen: Sie, Herbert, die gefährdete Ehe der beiden, das Gefährliche ihrer Liebe, vor allem aber ihre Lust, da die doch die einzige Rechtfertigung dafür gebildet hatte, Eheglück und Seelenfrieden fortwährend aufs Spiel zu setzen – er hatte sich mit der Zeit in einem wüsten Geröllfeld von Gefühls- und Körper-Ernsthaftigkeit verloren, jetzt überkam ihn der Wunsch, sich so rasch wie möglich in den nächstgelegenen Sumpf zu retten, in doppelbödiges Gelände, dorthin, wo Handlungen schon deswegen ohne Folgen blieben, weil sie nichts bewirkten, und Worte, weil sie nichts bedeuteten.

»Woran denkst du?« fragte sie nochmals.

Er hätte es ihr unmöglich mitteilen können. Er wußte, daß es sie nach einem handfesten, sauber in Worte verpackten Stück Gefühl verlangte, nach etwas, womit sie leben konnte, so hatte sie es einmal genannt, dabei verlor doch er sich gerade in einem Gedankenfluß, der ihn immer weiter ins Ungefähre trug. Schon lagen Tarzan und Jane weit hinter ihm, gerade war er durch eine weitere trübe Überlegung geglitten, die, daß er zeit seines Lebens zum Ernstsein angehalten worden war, von Pfarrern erst, dann von Lehrern, schließlich von Frauen; dem Glaubens- und Lernernst war er glücklich entkommen, doch nur, um sich in Körper- und Lusternst zu verfangen; dabei hatte er doch eine Zeitlang selber geglaubt, ein jeder ordentliche Beischlaf außerhalb der Legalität sei ein Tritt in das Gesäß jener Mächte, die ihn einst zur Ordnung gerufen hatten; nun aber meinte er, die unheilige Allianz der scheinbaren Widersacher zu durchschauen: War nicht »Mensch, werde wesentlich« ihre stets gleich lautende Botschaft, und hatte nicht er, der sich immer herzlich unwesentlich vorgekommen war, dauernd simulieren müssen, um wenigstens den Schein zu wahren: Glaubensgewißheit und Lerneifer einst, Körperlust heute nachmittag, doch auch das war ja nicht das erste Mal gewesen, wem brachte er eigentlich all diese Opfer?

»Sag doch endlich einmal, woran du denkst!« bat sie abermals. Forderte sie es nicht vielmehr?

Gedankenkontrolle! War das nicht schon immer das erklärte Ziel all dieser totalitären Mächte gewesen, der Pfarrer, der Lehrer, der Frauen? Jetzt trug es ihn so richtig aus der Kurve, und er genoß es.

Wahrheit und Lüge – ließen sich plumpere, irreführendere Wegweiser durch die Unwegsamkeit des Lebens denken? Hatte die Menschheit nicht lediglich deswegen überlebt, weil zumindest ein Teil der Spezies es erlernt hatte, diese Wegweiser zu unterlaufen, statt ihnen nachzulaufen? In seinem Kopf kreiste und kreißte es, fast entschuldigend nahm er sie in die Arme. Sie schaute ihn forschend an, da kam ein Bus. Es war der falsche, sie vertieften sich wieder ineinander. Er hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen; wider bessere Einsicht versuchte er seinem Blick etwas Bedeutungsvolles, mild Schmerzliches zu geben. Vielleicht kam er damit durch.

»Sag doch was!« bat sie.

Er blickte noch schmerzlicher und ließ sich noch genußvoller von seinen Gedanken fortreißen. Ein schwarzer GI mit einem mächtigen Kofferradio gesellte sich zu den Wartenden, und ihm fiel ein Freund ein, von dem er tags zuvor erfahren hatte, wieso ein gemeinsamer Bekannter überraschenderweise in die USA übergesiedelt war: »Der hat doch immer diese vielen Freundinnen gehabt.« Ja und? »Doch dann ist ihm vor einem halben Jahr diese Schwarze über den Weg gelaufen.« Ach was? »Ja, und Bimbo-Mausi hat dann alle anderen Mausis weggebissen«, und nun folge er ihr in die Staaten – doch das hatte ihn, den Zuhörenden, schon gar nicht mehr interessiert, da seine ganze Begeisterung Bimbo-Mausi und den anderen Mausis gegolten hatte, der Verwandlung von aschgrauem Faktum in glänzende Mitteilung also, jener glorreichen Transsubstantiation von Stoff in Geist, von Wirklichkeit in Schnirklichkeit –

»Sag doch etwas. Bitte!«

Da war die Wirklichkeit wieder! »Mausi«, sagte er beschwörend.

»Was?« Sie fuhr zurück. Gerade wollte er ihr erklären, wieso er diesen zwischen ihnen bisher vollkommen ungewohnten Kosenamen gewählt hatte, da kam ihr Bus. Augenblick der bisher immer nur vorläufigen Trennung, der bisher stets erbrachten Bekräftigung, der bisher verläßlich geleisteten Versprechung, sich wiederzusehen. Heute jedoch zögerten beide. »Du!« sagte sie drängend, schon halb im Bus. »Bimbo-Mausi«, antwortete er und mußte lachen.

»Du Idiot!« Sie stieg in den Bus, ohne sich nach ihm umzudrehen. Sie wandte nicht den Kopf, als der Bus anfuhr, auch nicht, als er sich entfernte.

Gekränkt schaute er dem Bus nach, da fiel ihm ein, daß »Idiot« eigentlich auch ein ganz schön zweideutiges Wort war. Hatte es nicht ursprünglich denjenigen gemeint, der sich aus öffentlichen Angelegenheiten raushielt, einen Privatier? War es nicht erst im Laufe der Jahrhunderte zum Synonym von Tor, Narr, Irrer heruntergekommen? Und trafen nicht beide Bedeutungen auf ihn zu?

»Ich Idiot«, dachte er, und die Worte freuten ihn so sehr, daß er sie halblaut wiederholte: »Ich Idiot.«

Oben hatte er ein Fremdwörterlexikon, heimgekehrt wollte er darin nachlesen, was es mit dem Idioten eigentlich auf sich hatte. Er wandte sich zum Gehen. »Ich Idiot«, sagte er sich, um seinen Vorsatz nicht gleich wieder zu vergessen, »ich Idiot!«

Drinnen und draußen

Ein geglückter Auftakt

Wieder einmal war die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung Stätte einer fruchtbaren Begegnung. Nachdem Frankfurter Dichter in einer Rüsselsheimer Fabrikhalle aus neueren Arbeiten gelesen hatten, beschloß der Betriebsrat des Werks, den Literaten zum Dank einmal etwas vorzuarbeiten.

Drei Arbeiter stellten sich im festlich geschmückten Tagungsraum der Akademie vor. Den Anfang machte der Dreher Karl Henne, dessen präzise Arbeit an der Drehbank die versammelten Dichter sichtlich beeindruckte. Sein Werk, ein Messingknauf mit abschraubbarer Tülle, löste dann auch spontanen Beifall aus.

Der Schweißer Karl Boltmann, der anschließend einen handgezogenen Achsschenkel-Bolzen herstellte, erregte anfangs ebenfalls reges Interesse, das allerdings im Verlauf der drei Stunden andauernden Arbeit sichtlich abflaute.

Unter diesen Umständen hatte es der Monteur Willy Nemenz schwer. Seine exakt vorgeführte Montage eines Viertakt-Motors stieß auf weitgehendes Unverständnis, das sich sogar in zaghaften Zwischenrufen äußerte.

Interessant wurde es dann wieder bei der anschließenden Diskussion. Nach anfän glicher Zurückhaltung brach der Dichter Kurt Mandl das Eis. Der erste Beitrag sei prima gewesen, erklärte er, unter einem Messingknauf könne er sich etwas vorstellen. Bei der Montage sei er allerdings nicht mehr mitgekommen. Ob denn die Maschinen von heute wirklich so kompliziert sein müßten, daß nur noch Spezialisten sie verstehen könnten?

Ein anregendes Streitgespräch folgte, das Betriebsrat Kornmayer mit den Worten beendete: »Eines steht fest: Die fortschreitende Technisierung aller Lebensbereiche hat auch vor den Fabriken nicht haltgemacht. Sie ist ebenfalls und gerade an den Maschinen nicht spurlos vorübergegangen – Sie als Dichter sollten diese Erkenntnis mit in Ihren Alltag hinübernehmen.«

Akademie-Präsident Wendell äußerte sich in ähnlicher Richtung und dankte den Arbeitern für die frohen und nachdenklichen Stunden, die sie den Dichtern bereitet hatten. Beide Seiten aber beschlossen, die Kontakte weiter auszubauen. Schon im Frühjahr wollen Frankfurter Dichter Steigern auf der 800-Meter-Sohle der Zeche »Glückrunter« etwas vorlesen. Aus Steigerkreisen verlautet bereits jetzt, daß man diesen Schritt mit dem Bau eines Förderturmes im Garten des Frankfurter Goethe-Hauses beantworten wolle.

(1968)

Die großen Hochstapler

Heute: Salzstreuer als Kunstprofessor

IIMensch und Tier

Das Tier und Wir

Die Brücke

Die Savanne ist voll

Als die Zeitschrift den Tierfreund fragte, wohin er denn gern reisen würde, mußte der nicht lange nachdenken. Irgendwohin, wo viele wilde Tiere sind, hatte er geantwortet und hinzugefügt: Aber nicht nach Kanada, da war ich schon, und mit den Tieren war das dort nicht so wild. So kam nur Afrika in Frage, da war er noch nicht. Doch wohin in Afrika? Diese Entscheidung hatte der Tierfreund Reisespezialisten überlassen, und die waren übereingekommen, ihn nach Botswana zu schicken. Auf nach Botswana also. Wo liegt das eigentlich, Botswana?

Inmitten des südlichen Afrikas, umgeben von Nachbarn, mit denen der Tierfreund wenigstens undeutliche, meist unruhige Nachrichten verband: Im Westen Namibia – war dieser Staat nicht erst kürzlich nach jahrelangen Geburtswehen aus der Taufe gehoben worden? Im Norden Sambia – hatte es da nicht unlängst Preiserhöhungen und blutige Unruhen gegeben? Im Westen Simbabwe – waren dort nicht die Studenten gegen die Einparteienherrschaft von Staatspräsident Mugabe auf die Straße gegangen? Im Süden schließlich Südafrika – war in der letzten Zeit auch nur eine Woche vergangen, in welcher dieser Staat nicht für neue, meist beunruhigende Schlagzeilen gesorgt hatte? Botswana dagegen – nie gehört. Wieso nicht?

Der Tierfreund hörte sich ein wenig um, und was er erfuhr, gefiel ihm. Botswana sei ein dünnbesiedeltes, seit 1966 unabhängiges Land ohne Wehrpflicht. Auf einem Gebiet von der zweieinhalbfachen Größe der Bundesrepublik lebten lediglich 1,2 Millionen Menschen, vorwiegend in den Städten des Südostens. Der Rest sei Wildnis: Wüste, Steppe und ganz einzigartige Flußlandschaft – der aus den Bergen Angolas kommende Okavango nämlich bilde mitten in der Kalahari ein Binnendelta von 15000 Quadratkilometern Ausdehnung, ein riesiges Wassernetz, das nach und nach von der 300 Meter dicken Sanddecke aufgesogen werde.

Dieser Landstrich nun sei einer der arten- und wildreichsten der Erde, da das Nebeneinander von Trockenland- und Feuchtlandvegetation für geradezu paradiesische Lebensbedingungen sorge – der Tierfreund, der sonst Reiseprospekte mit abgeklärter Skepsis zu durchblättern pflegte, spürte angesichts der Bilder aus Botswana eine ungewohnte Ungeduld.

Paradiese, das lag in ihrer Natur, waren nicht von Dauer. Die ersten beiden Menschen bereits hatten ausgereicht, das erste aller Paradiese verschwinden zu lassen. Mittlerweile gab es sechs Milliarden Adams und Evas und, naturgemäß, nur noch »ehemalige«, »gefährdete« oder aber »letzte« Paradiese. Und, natürlich, lauter Zuspätkömmlinge. Wie weit ein Paradiessucher auch fahren mochte, stets stieß er auf seinesgleichen. Der Tierfreund war nicht so unschuldig zu glauben, das werde in Botswana anders sein. Nicht, ob er dort Gleichgesinnte finden würde, war die Frage, sondern: wie viele. Im allerersten Paradies hatte das Verhältnis Löwe–Mensch noch 1:1 betragen. In vorgeblichen Tierparadiesen unserer Tage, im kenianischen Amboseli-Nationalpark zum Beispiel, scharten sich dem Vernehmen nach nicht selten mehr als fünfzig Zwei- um einen Vierbeiner, indes die Fahrer über Sprechfunk weitere Kollegen sowie deren Klienten herbeiriefen. Welche Mensch-Löwe-Relation würde den Tierfreund in Botswana erwarten? Nun ersehnte er die Abreise geradezu.

Kurz darauf verflucht er sie fast. Es ist Samstag, der Tierfreund sitzt im 28. Stockwerk des ›Sun and Towers‹-Hotels im Zentrum von Johannesburg und blickt auf seinen Fluchtweg hinunter. Ohne Arg war er am hellichten Mittag ins nahe gelegene Kunstmuseum gegangen, mit mäßigem Interesse hatte er die ziemlich kuriose Sammlung im klassizistischen Langbau gemustert. Eine große Vedute war ihm aufgefallen, ein erstaunlich professionelles Ölbild, das der unselige Kaiser Maximilian von seinem Palast in Mexico-City aus gemalt hatte, offenbar kurz vor seiner Erschießung. Dann hatte ihn die monumentale Paradiesdarstellung eines herzlich uninspirierten viktorianischen Malers erheitert. Da lagen ein Löwe und ein Lamm einträchtig nebeneinander, das Lamm tiefzufrieden, der Löwe höchst nachdenklich: War dieser ganze Garten Eden nicht eine ziemlich linke Nummer, wenn das Lamm weiterhin Gras, er aber kein Lamm mehr fressen durfte? Merkwürdig leer war es in den Hallen des Museums gewesen, beängstigend voll ist es auf den Straßen rund um diesen Hort der Stille. Alles Schwarze, stellt der Tierfreund fest und zieht daraus den irritierenden Schluß, daß er der einzige Weiße weit und breit ist. Unwillkürlich preßt er seine Umhängetasche enger an sich, da greift auch schon jemand nach ihr. Nun würde er sich gern als Freund auch und gerade des schwarzen Menschen ausweisen, statt dessen rennt er samt Tasche davon. Jemand schreit ihm etwas hinterher, jemand wirft etwas nach ihm, niemand ergreift Partei für ihn. Wieso auch? In dieser Stadt hat er nichts verloren. Als er schweratmend die Sicherheitskontrolle des Hotels passiert, fühlt er sich reif für die Wildnis. Wann ging noch mal die Maschine nach Maun?

Maun, das Tor zum Okavango-Delta, ist eine Streusiedlung mit Flugplatz. Dort erwartet den Tierfreund der Vertreter einer Organisation, die den vielversprechenden Namen Gametrackers trägt. In den folgenden zehn Tagen wird sie dafür sorgen, daß er ruhig schläft, gut ißt und jede Menge Wild aufspürt. So jedenfalls steht es im Prospekt, und so – um das vorweg zu sagen – kommt es auch. Gametrackers wurde 1971 gegründet, heute nennt sich die Firma »Botswanas erste Fotosafari Gesellschaft«. Sie betreibt sechs Camps, jedes eine Mischung von Pfadfinderlager und Club Méditerranée. Die Unterkünfte sind so verteilt, daß der Gast verschiedene, sehr unterschiedliche Gesichter der Wildnis kennenlernen kann, vom wasserreichen Zentrum des Deltas bis zur Halbwüste rund um den Savuti. Der Durchschnittsgast reist als Paar, häufig mit älteren Kindern. Er kommt aus Südafrika, England oder den USA und stellt sich durchweg mit »Hi, I’m« sowie dem Vornamen vor. Der stets lernfreudige Tierfreund tut es ihm gleich, vergißt jedoch ständig all die Vornamen. Dafür schämt er sich dann ordentlich, wenn er zur Teestunde auf das freundliche »Hi, Robert« mal wieder mit »Hi, ähhh« antworten muß. Wie kann sein Gegenüber nur all die Namen speichern?

Dabei hält sich deren Menge in Grenzen. Die Camps beherbergen zwischen 16 und 24 Gästen, nicht immer sind sie voll belegt. Allerdings kompliziert sich die Namenslage dadurch, daß die Gäste selten länger als zwei Nächte in einem Camp bleiben und ihre Wege von Lager zu Lager kaum parallel laufen. Lauter Einzelreisende also, alle freilich an jeglichem Ort der Obhut einer straffen Leitung anvertraut, ja deren Drill unterworfen.

Ein Drill, der in der Natur der Sache liegt. Sache ist, daß all die Menschen der Tiere wegen kommen. Die Tiere aber verziehen sich während der heißen Stunden des Tages. Also finden die Ausfahrten am frühen Vormittag und am späten Nachmittag statt, also müssen die Tierfreunde bereits um sieben Uhr aufstehen, zu einer Zeit, in welcher trotz erster zaghafter Sonnenstrahlen noch klamme Nachtkühle herrscht, der schwarze Mann sein Tagwerk in wollener Vermummung beginnt und der weiße Gast sich stumm dafür verflucht, daß er all die Warnungen vor dem afrikanischen Winter nicht ernster genommen hat: Welch kalte Nächte!

Und welch herrliche Tage. Reinste Luft und trockenste Wärme geben dem Tierfreund das Gefühl, unvermutet und unverdient selber einer edleren Art anzugehören. Er schwitzt und schmutzt nicht, nicht einmal seine Fingernägel muß er auch nur einmal reinigen. Abends dann: welch glorreiche Sonnenuntergänge! Einer so makellos wie der andere und jeder doch nur Vorspiel zu einem noch entrückenderen Finale, dem unerhörten Nachglühen von Savanne und Busch, Tier und Termitenhügel. Der Aufzug der Mondsichel schließlich, der verstörend großen Sterne und einer derart dichten Milchstraße, daß man anfangs Wolken zu sehen glaubt. So geht das Tag für Tag.

Zehn Tage, in welchen der Tierfreund vier Camps besucht und insgesamt etwa sechzig Stunden damit verbringt, von offenen Landrovern aus nach Tieren Ausschau zu halten, meist in Gesellschaft von fünf bis sechs weißen Gleichgesinnten sowie eines stets schwarzen Fahrers oder Führers oder Guide oder Ranger – keine dieser Bezeichnungen ist falsch, keine aber auch ganz richtig.

»Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind« – Johann Wolfgang Goethe in »Wahlverwandtschaften«. Nun war der ja nie weiter als bis Sizilien gekommen, dennoch bewegte der Tierfreund die Worte in seinem Herzen, als er vor der ›Khwai River Lodge‹ erstmals einen der roten Geländewagen bestieg. Er war dabei, einen Traum zu verwirklichen, und auch das bleibt selten folgenlos. Wortwörtlich: einen Traum. Solange er zurückdenken konnte, hatte er, manchmal in kurz aufeinanderfolgenden Nächten, von tierreichen Landschaften geträumt, bereits als Siebenjähriger hatte er Kiplings Wachtraum verschlungen, »Das Dschungelbuch«. Nun, auf der Fahrt zum Moremi-Reservat, fürchtete er Enttäuschung und erhoffte Erfüllung.

Reisen bildet, nicht zuletzt deswegen, weil erst der Zusammenstoß von Traum und Wirklichkeit dem Reisenden zu nachhaltiger Erfahrung verhilft. Auch zur Selbsterfahrung: Der Tierfreund war noch nicht von seiner ersten Ausfahrt zurückgekehrt, als er sich auch schon mit, wenn nicht neuen, so doch anderen Augen sah.

Erstmal freilich weiß er gar nicht, wohin er schauen soll. Noch ist ja alles ungewohnt, noch begeistert ihn jeder glänzende Vogel und jede grasende Gazelle, noch verwundert ihn die Abgebrühtheit, mit welcher der Guide und die anderen Insassen all diese Wunder links liegenlassen. Die haben so geläufige Tiere wie Glanzstar und Impala längst abgehakt, sie halten Ausschau nach jenen, die ihnen noch fehlen »Das ist ja meine vierte Fahrt«, sagt der Engländer. »Auf den ersten drei hatte ich jedesmal Löwen. Jetzt will ich Gepard.«

»Oder Leopard«, ergänzt seine Frau. »Ich hätte Leopard noch lieber.«

Neben Büffel, Elefant und Rhinozeros gehören Löwe und Leopard zu den Big Five der Savanne. Eine anfechtbare Spitzengruppe – wieso fehlt das Flußpferd? Wieso die Giraffe? – und dennoch so etwas wie ein Muß: Man geht ja auch nicht aus dem Louvre, ohne die Mona Lisa gesehen zu haben, die Venus von Milo, die Nike von Samothrake, Michelangelos Sklaven und Vermeers Spitzenklöpplerin. Nur daß der Busch einem Museum gleicht, in welchem die Meisterwerke ohne erkennbaren Plan von einem Saal in den anderen getragen werden: Mit etwas Glück können Sie im Renaissance-Flügel gegen Abend auch die Mona Lisa sehen …

Den Tierfreund erfreut dieser Vergleich ebenso, wie ihn die Rekordsucht seiner Mitreisenden verwundert: War nicht die fraglose Schönheit des Kudu der fragwürdigen Gefährlichkeit des Löwen gleichzusetzen, wenn nicht überlegen?

Nun hat der Wagen das Nordtor des Reservats passiert, immer häufiger hält der Guide an, um das Fotografieren und Filmen zu ermöglichen: Da! Der Wasserbock! Dort! Die Warzenschweine!

Der Engländer hat auch die bereits im Kasten, kennerhaft würdigt er das Reservat: Erstaunlich viele Tiere, nur das Rhino fehle leider. Anders als im südafrikanischen Krüger Nationalpark gebe es hier weder Teerstraßen noch das strikte Gebot, auf diesen Straßen zu bleiben. Auch sei Moremi nicht eingezäunt, also authentische Wildnis, in welcher das Wild noch ungehindert seiner Wege gehen könne. – »Buffalo!« ruft da der Guide, verläßt die Sandpiste und fährt quer über die topfebene Steppe auf feuchtes Grünland zu, wo eine Büffelherde das tut, was Rinder weltweit tun: Sie grast. Weshalb dann diese Aufregung?

Weil Büffel, jedenfalls zur Trockenzeit und in dieser Gegend, selten sind. Seit zwei Monaten hat der Fahrer keinen mehr gesehen; seit rund 360 Stunden Gamedrive also, rechnet der Tierfreund geschwind nach, wobei er sechs Stunden für jeden der sechs Arbeitstage veranschlagt: »Und ich bin keine zwei Stunden unterwegs, und schon sehe ich Büffel!« Irritiert horcht er in sich hinein. Woher dieser unsinnige Stolz? Und weshalb diese sich steigernde Unruhe?

Je mehr Tiere er auf seiner ersten Fahrt sieht, desto anspruchsvoller wird er. Schon genügt ihm der einzelne Elefant nicht mehr, er will die Herde. Schon tut es die Impalaherde nicht mehr, jetzt müssen auch noch Zebras, Gnus und Paviane her und die … die … Wie heißen die da hinten eigentlich?

»Kaffern-Hornraben.« Der Tierfreund schaut auf die befremdlich großen dunklen Vögel, die fast im Gleichschritt lange blaue Schatten in die aufglühende Steppe werfen. Kann so bleiben, entscheidet er, und wenn jetzt noch am Hintergrund ein Löwe …

Es dunkelt, fast gleichzeitig kehren die drei Safariwagen der »Khwai River Lodge« zum Ausgangspunkt zurück, höflich fragt Rory, der Campleiter, nach den Erfahrungen, auftrumpfend werden Erlebnisse ausgetauscht: »Wir hatten sechzig Büffel.« »Oh, Sie haben aber Glück gehabt!«

Da muß der zweite Wagen passen, doch der dritte sticht mit einem Leoparden. Verärgert hört es die Engländerin.

Die nächsten Tage sind ein rechtes Wechselbad. Je häufiger der Tierfreund ausfährt, desto unabweislicher die Einsicht, daß das Tier tendenziell langweilig, er aber unverhohlen sensationslüstern ist, und das auch noch aufgrund seiner Tierliebe. Als Fernsehzuschauer hat er kaum einen Tierfilm der letzten Jahre ausgelassen. Diese Filme aber sind zur gleichen Zeit immer informativer, intensiver und irreführender geworden: Wenn die Tiere nicht unbekümmert vor der Kamera zeugen, gebären, töten oder sterben, dann bauen sie zumindest unerwartet sinnreiche Nester, oder sie gebärden sich, als Jungtiere, umwerfend tolpatschig. Live aber sieht der Tierfreund das, was im Film jewöhnlich ausjeblend’ wird – um Tucholsky zu variieren. Die Beutetiere erblickt er beim Äsen und bei einer Tätigkeit, die im Tierfilm so rar ist wie im Spielfilm ungehörig, sie blicken zurück, sprich: in die Kamera. Die meisten nachtaktiven Beutemacher aber wollen tagsüber ihre Ruhe. Sie lassen sich nicht sehen, und wer sie dennoch zu Gesicht bekommt, sieht meist in verschlafene Gesichter. Vorerst freilich fragt der Tierfreund nicht groß nach den Umständen, erstmal will er möglichst viele Arten sehen.

Rasch aber bildet sich eine Hierarchie der Seherlebnisse heraus: Raubtiere zählen mehr als Weidetiere, große mehr als kleine, viele mehr als eines. Ist das alles abgehakt, beginnt der Tierfreund weitere Ranglisten zu erahnen: Tiere in Aktion stechen Tiere in Ruhestellung, wobei Zeugen, Gebären, Kämpfen und Töten vor Spielen, Flüchten, Wandern oder gar Grasen rangiert; einen Bonus gibt es für Jungtiere, speziell für Tierbabys. Eine Raritäten-Hitliste also, die freilich nicht konsequent durchgehalten wird. Daß die Rappenantilope rar ist, weiß auch der Banause vom anderen Wagen; daß der Tierfreund nun schon zum dritten Mal den scheuen, einzelgängerischen, angeblich nur nachts tätigen Honigdachs gesehen hat, und das zu allen Tageszeiten, vermag sein Gesprächspartner ganz und gar nicht zu würdigen: »Really? But we had three lions this morning.« Und selbst der Tierfreund hätte passen müssen, wäre ihm zufällig das äußerst seltene bärtige Rotkehlchen über den Weg geflattert. Bearded Robin – wie soll man auch eine derartige botswanische Rarität würdigen, wenn man erst auf der Rückreise und nur durch Zufall erfährt, daß es sie überhaupt gibt?

Der Tierfreund hakt ab, läßt sich überraschen und hadert. Na endlich, die Hyäne! Ach was – ein schwarzer Wiedehopf? Wann bekomme ich hier eigentlich meine erste Großkatze zu sehen?!

Als es dann soweit ist, bleibt die Freude aus. Vier Geländewagen verfolgen zwei Geparden, die genervt von einem Ruheplatz zum anderen wechseln. Drei Autos verlieren die Spur, zusammen mit den Engländern verbringt der Tierfreund eine geschlagene halbe Stunde vor den sichtlich müden, gut versteckten Tieren; trotz Fernglas ist da nicht viel zu erkennen. Der Engländer drängt auf eine bessere Kameraposition, der Guide fährt vorsichtig näher, der Tierfreund denkt an den kreglen italienischen Iltis, dem er vor Jahren, ebenfalls eine halbe Stunde lang, bei seinen, wie ihm schien, ziemlich nichtsnutzigen Verrichtungen zugeschaut hatte. Dem Iltis war seine Gegenwart verborgen geblieben, da hatte er sich wie ein gütiger Gott gefühlt. Nun, angesichts des Raubtiers, müßte er sich zumindest wie Mowgli vorkommen, statt dessen fühlt er sich als Störenfried. Als der Engländer anregt, noch näher zu rücken, weigert sich der Guide; am Mittagstisch hakt die Engländerin nach: Wer so viel Geld bezahle und solche Strecken zu den Tieren zurücklege, der habe auch ein Recht auf Action. Warum die Wagen denn nicht mit Sprechfunk ausgerüstet seien? Die Löwen gestern beispielsweise hätten ein deutliches Interesse an einer Impalaherde gezeigt. Wenn ein herbeigerufener Wagen die nun geschickt in Richtung Löwen gedrängt hätte – doch dieses Ansinnen weist der Campleiter entschieden zurück: Ein vollkommen unzulässiges Vorgehen. Wer in den Busch komme, gehe ein Risiko ein: Garantierte Tier-Action finde er im Zirkus, das garantierte Wild im Zoo. Die Guides dürften Tiere aufspüren, sie jedoch nicht manipulieren und nichts inszenieren. Der Tierfreund hört kopfnickend zu und denkt: Der hat gut reden.

Die Campleiter, alles Weiße, kennen den Busch seit Jahren, nichts Tierisches ist ihnen fremd, Michael und Julian wetteifern geradezu in erotischen Rara und Rarissima: »I saw lion mating.« »I saw leopard mating.« »I saw croco mating.« »I saw sable mating«. Von den Gästen kann da natürlich niemand mithalten, lediglich eine Amerikanerin meldet sich zu Wort, um mitzuteilen, daß sie zwei Flußpferde, zwei Hippos also, beim Liebesspiel gesehen habe, verheddert sich allerdings gründlich: »I saw two matoes hipping«.

Dies Gelächter! Auch die Guides, die stets an den Mahlzeiten teilnehmen, können sich kaum beruhigen.

Wenn jemand die Wildnis noch besser kennt als die Campleiter, dann sie. Der fünfzigjährige Motubi vom Camp Santawani berichtet von seinem ersten Leben: Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr habe er im und vom Busch gelebt. Antilopenfelle hätten als Kleidung gedient und jedwede Tierart als Nahrung, auch Löwe, Leopard und Flußpferd. Noch heute sei er imstande, in der Wildnis zu überleben, er verstehe es, Feuer zu machen, Fallen zu stellen und Raubtieren die Beute abzujagen.

Und sein zweites Leben?

Mit zwanzig dann sei er nach Johannesburg in die Goldminen gegangen.

Der Tierfreund, der eben noch einem Nachfahren Mowglis gegenüber zu sitzen glaubte, ist entgeistert: Warum er denn den Busch verlassen habe?

Motubi zupft verlegen an seinem frischgebügelten Hemd: »Die Zeiten änderten sich. Ich wollte mir etwas Anständiges zum Anziehen kaufen können. Und hier gab es 1960 noch keinen Tourismus, also auch keine Arbeit.«

Nun hat er im Busch Arbeit gefunden, und die betreibt er mit der Passion des Jägers: Er liest Spuren, er erahnt das Verhalten der Tiere, er sieht sie zumeist als erster, und immer weiß er den Namen, im Zweifelsfall dank mitgeführter Fachbücher – allein Botswanas Vogelwelt umfaßt 550 Arten. Doch auch Motubi ist nicht gegen Flauten gefeit. »Sehr ruhig heute morgen«, sagt er entschuldigend und zeigt bekümmert auf die unermüdlichen Impalas. Er weiß, daß seine Kunden Löwen wollen, und er fühlt sich von den Löwen persönlich herausgefordert. Drei von ihnen waren heute nacht an der Vogeltränke des Camps, ganz frische Spuren haben sie im staubfeinen Sand hinterlassen, doch die verlieren sich im Dornendickicht. Vier Tage lang nun schon kein Löwe! Die Kollegen vom Camp Savuti South freilich sind noch schlechter dran: seit drei Wochen kein Löwe! Und das in einer der löwenreichsten Gegenden überhaupt! Kopfschüttelnd steuert Motubi den Wagen zum fast ausgetrockneten See. Auch hier kein Löwe, aber immerhin ein merkwürdig geformter Stelzvogel, ein Hammerkopf. Und der verspeist auch noch gerade eine Schlange – Glück gehabt!

Dank Motubi und seinen durchweg ebenso kundigen Kollegen bekommt der Tierfreund nach und nach so gut wie alles zu sehen, was das Herz begehrt: sehr putzige Hyänenbabys und sehr kuriose Pferdeantilopen, Leoparden einzeln und Löwen im Dutzend – zwei auf jeden der sechs Menschen im Landrover. Und sogar Raubtiere in Aktion: Vor seinen Augen jagen und reißen drei Wildhunde ein Steinböckchen, nehmen drei Hyänen, eine immer schauriger als die andere, den Jägern den Großteil der Beute ab, betritt als Epilog ein völlig verspäteter Schakal die Szene, schnuppernd und geradezu närrisch aufgeregt. Zehn Menschen in zwei Wagen haben dem Schauspiel beigewohnt, ziemlich atemlos erst, nun voller Anerkennung. »That was fun«, sagt die Amerikanerin. »That was drama«, korrigiert der Tierfreund streng.

»Das war Glück«, meint schließlich Gert, der Leiter des Camp Savuti South. Er kenne Leute, die sonstwas für solch ein Spektakel bezahlen würden. In sechs Jahren Botswana habe er selber dergleichen nur fünf Mal gesehen. Der Wildhund nämlich sei eine gefährdete Art, in ganz Afrika gebe es vermutlich nicht mehr als 1200. »You are very lucky!«

Ist er das? Je länger sich der Tierfreund im Busch umsieht, desto mehr hört er von Busch-Problemen, von Wassermangel und Elefantenschwemme, von verstockten Behörden und falsch gemanagten Nashörnern. Bodenlose Fragen tun sich unter der schönen Oberfläche auf: Wer soll die überzähligen 15000 Elefanten am ausgetrockneten Savuti Channel beseitigen? Der Mensch? Die Natur? Dann freilich müßte der Mensch damit aufhören, die beiden letzten Wasserlöcher mit Grundwasser vollzupumpen; den Schwarzen Peter hat er demnach so oder so.

Eine einmotorige Maschine enthebt den Tierfreund aller Antworten. Sie bringt ihn nach Xaxaba, sprich: Kakába, in das letzte seiner vier Camps, mitten im Delta gelegen und sehr viel mehr Club denn Lager. Der Tierfreund trauert dem Busch nach und freut sich der Wasservögel, da, buchstäblich am letzten Tage, gelangt er zumindest in den Vorhof des Paradieses.

Undurchsichtige Planung hatte ergeben, daß er am Morgen seiner auf den Mittag festgesetzten Abreise noch einen Fußmarsch auf Juku Juku Island machen sollte, er ganz allein. Ohne allzu große Erwartungen war er aus dem Motorboot gestiegen, gehorsam folgte er dem schweigsamen Schwarzen durch Uferwald und leuchtendes Grasland, vorbei an frischem Zebradung und Elefantenspuren, an Pavianen und grünen Meerkatzen. Alles längst abgehakt, da, als er bereits zur Umkehr mahnen wollte, war er am Ziel.

Nicht weit entfernt lag ein kristallblauer See inmitten der Insel, gesäumt von ungewohnt grünem Gras und begrenzt von gelbbewachsenen niedrigen Hügeln und großen Bäumen, die deutlich vor dem gleißend wolkenlosen Himmel standen. Ein leichter Wind wehte. In der Höhe kreisten zwei Seeadler, auf dem gekräuselten Wasser schwammen einige Nilgänse, am entfernteren Ufer grasten in weitgezogenem Bogen Antilopen, Impala, Litschi, Sassaby und Gnu. Ein anrührendes Tableau, doch noch ohne Vordergrund und ohne Mittelpunkt; da ließen sich auch schon zwei große grauweiße Kraniche am vorderen Ufer nieder. All das war auch mit bloßem Auge unnatürlich scharf zu sehen, trotzdem bat der Schwarze fast erregt um ein Fernglas. Unter einem entfernteren Baum hatte er einen Geparden ausgemacht, der erhob sich jetzt und schritt langsam auf das Wasser zu. Sogleich folgte ihm ein zweiter. Eine kurze Strecke trennten sich ihre Wege, der eine ging sonnenbeschienen, der andere dunkel im Gegenlicht, dann ließen sie sich gemeinsam auf einer sanften Erhöhung fast in der Mitte der Szene nieder. Ruhig grasten die Antilopen, fern schrien die Seeadler, bewegungslos starrten die Menschen. Schließlich deutete der Schwarze auf die Uhr, seufzend wandte sich der Tierfreund zum Gehen. Wenn das so bleiben könnte, dachte er.

Grenzen der Kunst

Elch, Bär, Biber, Kröte

Das Paar stand an dem kleinen Waldsee, an welchem es schon so oft gestanden hatte, und blickte, wie so oft schon, auf das gegenüberliegende Ufer. Beide hatten gerade gebadet, nun ließen sie sich von der Sonne trocknen. Das gegenüberliegende Ufer befand sich im Schatten, nur in den Kronen größerer Bäume fing sich gleißend das Licht der hoch stehenden Sonne. Stunde des Pan, kein Geräusch außer dem Geraschel der Eidechsen im trockenen Gras, keine Bewegung außer dem unsteten Flug der Libellen über dem blendenden Wasser. Kein Anlaß, irgend etwas zu sagen, was nicht hundertmal gesagt worden war. Daß es doch an ein Wunder grenze, daß sie die einzigen an diesem schönen See seien, mitten im Sommer und mitten in Italien, sagte sie. Daß heute besonders viele besonders schöne Libellen unterwegs seien, sagte er. Daß sich der gegenüberliegende Wald ganz außerordentlich schön spiegle, versicherten sie einander. Daß es überhaupt nicht schöner sein könnte, bemerkte sie derart gedankenverloren und abschließend, daß er sich unvermutet genötigt sah, alle noch verfügbaren Geister des Widerspruchs zu mobilisieren.

Oh, er könnte sich alles noch viel schöner vorstellen.

Wie?