Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: AT Verlag AZ Fachverlage

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wort und Wurz! Unsere abendländische Heilkunde hat ihre wahren Ursprünge nicht in der Gelehrtenmedizin der gebildeten Ärzte und Apotheker, sondern geht viel weiter zurück. Ihre Wurzeln liegen in dem Heilwissen der altsteinzeitlichen Jäger und Sammler, der Hirtennomaden und ersten sesshaften Bauern. Es ist die überlieferte Volksmedizin, das wissen des einfachen Volkes, der Grossmütter und Wurzelfrauen, Hirten und Kräuterseppel. Neben der "Wurz" - der heilkräftigen Pflanze - gehörten dazu immer auch die therapeutischen, heilkräftigen Worte im Sinne des schamanischen Heilens, der Auseinandersetzung mit den Krankheitsgeistern und der Kommunikation mit dem Wesen der Pflanzen. All dies schildert Kulturanthropologe und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl in gewohnt fundierter, tiefgründiger, umfassender und packender Art.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

UR-MEDIZIN

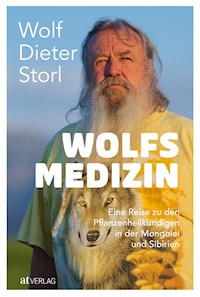

WOLF DIETER STORL

UR-MEDIZIN

Die wahren Ursprünge unserer Volksheilkunde

AT Verlag

© 2015

AT Verlag, Aarau und München

Lektorat: Diane Zilliges, Murnau

Umschlagbild: Ingrid Lisa Storl

Bildaufbereitung: Vogt-Schild Druck, Derendingen

E-Book ISBN 978-3-03800-098-3

www.at-verlag.ch

eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de

INHALT

TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN (TEM)

Die Quelle des Heils

Eine moderne Mythe

Das natürliche Umfeld klassischer Heilsysteme

Unsere Vorfahren, die Waldbewohner

Die Große Tradition und die Kleine Tradition

Kulturelle Konvergenzen

EINE TASSE TEE, DREIMAL AM TAG

Der Kräutertee der Waldvölker

Chinesischer Kräutertee

Heilkräuteranwendung in anderen Kulturkreisen

Feuer und Wasser

Regen und Sonnenschein

Vom Bierkrug zum heiligen Gral

Der Tageskreis

Das Kreuz als Ursymbol

STEINZEITLICHE WURZELN: EISZEITMEDIZIN

Die Welt der paläolithischen Großwildjäger

Heilpflanzen und Krankheiten der Alten Steinzeit

Wichtige zirkumpolare Heilpflanzen

Schwitzhütte und Backofen

Erbrechen und Purgieren

Schamanentum

DIE HEILKUNDE DER NEOLITHISCHEN BAUERN

Die ersten Bauern

Hexen, Hirsche und Waldmenschen

Sesshaftigkeit und neue Krankheiten

Ackerunkräuter (Segetalflora)

Heimatlos gewordene Gesellen

Die ganz zähen Wegbesiedler

INDOEUROPÄISCHE WURZELN

Das Erscheinen der Steppennomaden

Krankheit ist ein böser Zauber

Krankheitsvermittler und Krankheitsursachen

Heilkünste und Heilgötter

Vernichtung der krankheitsbringenden »Würmer«

Vom Wesen der Heilpflanzen

Signaturen und Zeichen

Wurzeln und Wurzer

ÜBERGANGSZEIT UND CHRISTLICHES MITTELALTER

Klostergärten

Fromme Legenden

Heilige und Heilpflanzen

Wiederkehr und Verwandlung heidnischer Bräuche

Hildegard von Bingen

Das Drehen des Rades

ALKOHOL UND SCHEITERHAUFEN

Professionalisierung

Ketzer

Pest und Syphilis

Arabischer Wortschatz in der Medizin

WEISE FRAUEN UND IHRE HEILMITTEL

Hausfrauen und Großmütter

Hirten und Schmiede

Hebammen

Zauberfrauen und Schamaninnen bei den Waldvölkern

Die Heilmittel der Frauen

ZUM AUSKLANG: WIEDERKEHR DES AHNENWISSENS

Bibliografie

TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN (TEM)

»Der Wald ist Gottes Haus,

da weht sein starker Odem,

lebendig ein und aus.«

Wilhelm Müller, Jägers Lust

»Sie wollen Arzneien aus überseeischen Ländern,

und im Garten vor ihrem Haus wächst besseres.«

Paracelsus

Die moderne Schulmedizin, die sich heute in Biomedizin umbenannt hat, hat viele Leben gerettet und viele Leiden lindern können. Dennoch stehen ihr immer mehr Menschen skeptisch gegenüber. Trotz all der wunderbaren Chemikalien und computergesteuerten Testgeräte, trotz der Tatsache, dass die westlichen Länder 8 bis 10 Prozent ihres Bruttosozialproduktes für Gesundheitsfürsorge ausgeben, scheint man Asthma, Arthritis, Diabetes, Krebs, Alzheimer und die anderen vielen chronischen, degenerativen Krankheiten kaum heilen oder auch nur beeinflussen zu können (McTaggart 2000:26; Coleman 2006:38). Autoimmunkrankheiten nehmen zu; Kinder erleiden Impfschäden. In den Krankenhäusern kann man sich leicht eine Infektion mit multiresistenten Keimen einfangen, Opfer falscher Diagnosen oder Fehlbehandlungen werden oder auch durch eine Reaktion auf ordentlich verschriebene Medikamente erkranken oder gar sterben. In den USA, wo jedes Jahr rund vierzigtausend Menschen erschossen werden, gibt es dennoch ein dreimal höheres Risiko, von einem Arzt getötet zu werden als durch eine Schusswaffe. Prof. Jürgen Fröhlich, Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie der Medizinischen Hochschule Hannover, hat auf Basis einer umfangreichen wissenschaftlichen Studie errechnet, dass allein in den internistischen Abteilungen deutscher Kliniken jährlich 58 000 Patienten an den Folgen unerwünschter Medikamentennebenwirkungen sterben. Man meint, dass alle medizinischen Verfahren, die heutzutage angewendet werden, wissenschaftlich getestet wurden, etwa in randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudien und aufwendigen Tierversuchen. Das ist aber lediglich bei 20 Prozent der Fall, berichtet das Wissenschaftsmagazin New Scientist.

Schreckensbilder über den Zustand unserer gesundheitlichen Betreuung füllen inzwischen ganze Bücherregale.1 Ist es da ein Wunder, dass die Menschen nach alternativen, sanften, natürlichen, weniger gefährlichen Heilmethoden suchen? Seit den 1980er-Jahren werden alte ehrwürdige Systeme aus fernen Kulturkreisen, an erster Stelle die indische Ayurveda und die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin), für viele Suchende interessant. Auch Reiki aus Japan, die Huna-Lehre aus Hawaii, dazu Heilmassagen wie Lomi Lomi oder Shiatsu, Tibetische Medizin, koreanischer, tibetischer, indianischer Schamanismus, Prana-Heilung, Qi-Gong, Tai-Chi, Yoga und vieles mehr wird mit mehr oder weniger Erfolg ausprobiert und durchexerziert. Kleine, oft einander widersprechende therapeutische Sekten bilden sich. Das Medizin-Establishment hat dafür häufig nur ein müdes Lächeln übrig: Nette unterhaltsame Spielchen seien das, aber wenn es ernst wird, dann gebe es doch nur die einzig wahre Medizin, die evidenzbasierte wissenschaftliche Biomedizin!

Nichtsdestotrotz ist die TCM wie auch die indische Medizin recht effektiv und beruht auf überlieferter Erfahrung, die Jahrtausende zurückreicht. Dennoch stammen sie aus fremden Kulturkreisen, und ihre Grundvoraussetzungen, ihr Körperbild, die Erklärung ihrer Wirkmechanismen, ihre bildhaften Imaginationen sind uns recht fremd. Oder was versteht man unter »Leberblut«? Wie übersetzt man Qi? Was soll – hier nur als Beispiel – einer unserer Ärzte aus einem medizinischen Text wie diesem machen:

»Wenn der Massenmensch durch die Körperseele wegrafft die Hauchseele, das ist: Metall hat Zuviel, so dass Holz nicht ausreicht.

Wenn der Heilige durch die Hauchseele umtreibt die Körperseele, das ist: Holz hat Zuviel, so dass Metall nicht ausreicht.

Denn die in der Körperseele geborgene Hauchseele bewältigt jene ganz, macht sie schweifend, und im Schweifen flogt ihr die Körperseele.«

Guan Junzi; in Heise 1996:57

Ähnliche Fragen gelten für die Ayurveda, die Tibetische Medizin und andere Heilsysteme. Jede medizinische Tradition hat – wie auch Sprache, Religion oder andere kulturspezifische Symbolsysteme – einen eigenen einzigartigen Blick auf das Wesen der Krankheit und Gesundheit, auf deren Ursprung und Sinn, auf die Rolle des Heilers und des Patienten. Jedes System ist in sich geschlossen, zusammenhängend, oder wie man heute so gern sagt, kohärent. Jedes macht Sinn. Und auch wenn jedes seine therapeutischen Stärken und auch Schwächen hat, es gibt an sich keine bessere, überlegenere Heilkunde, ebenso wie man nicht sagen kann, dass es bessere und weniger gute Sprachen gibt. Der Glaube, dass unser biomedizinisches Modell universell das Beste und Einzige ist, hat kulturelle Wurzeln; es ähnelt der Annahme, dass unser Monotheismus uns das einzig wahre Gottesverständnis ermögliche, es andere Götter nicht gebe, das seien Götzen.

In dieser Hinsicht drängt sich für uns Europäer, insbesondere uns Mitteleuropäer, die Frage auf, wie es um unsere eigene ursprüngliche Heilkunde steht. Gibt es jenseits der globalisierten, von internationalen Pharmakonzernen und von aufwendiger Technologie abhängigen Biomedizin eine traditionelle europäische Heilkunde?

Shou-Hsing: Gott der Langlebigkeit und Medizin mit Pfirsich.

DIE QUELLE DES HEILS

In den Schulen lernen wir, dass es diese TEM (Traditionelle Europäische Medizin) tatsächlich gibt und dass sie aus dem Nahen Osten stammt. Dort, vor rund 10 000 Jahren, wurden im sogenannten Fruchtbaren Halbmond die herumstreunenden, darbenden Jäger und Sammlerinnen sesshaft; dort begannen sie Getreide anzubauen und Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen zu domestizieren. Von der ewig drohenden Hungersnot befreit, konnten die Menschen sich nun geistigen Anliegen zuwenden. Nach der schier endlosen, dumpfen steinzeitlichen Existenz, bei der man von der Hand in den Mund lebte, ging es nun mit der Menschheit aufwärts. Schließlich wurden in dieser Region die ersten Städte gegründet, Verwaltungen organisiert, soziale Hierarchien etabliert, Tempel gebaut, die Schrift erfunden. Gelehrte Priester ersetzten die in Magie und Aberglaube befangenen primitiven Schamanen. Der Vordere Orient ist, wie es der amerikanische Bestsellerautor James A. Mitchner in seinem Megabestseller The Source schreibt, praktisch die Quelle jeglicher Zivilisation.2

In den Kirchen lernen wir, dass sich der Garten Eden ebenfalls in dieser Region befand. Hier erlag Eva der Einflüsterung der bösen Schlange, hier offenbarte sich »der einzig wahre Gott«, hier lebte das auserwählte Volk und hier wurde Jesus von der Jungfrau Maria geboren, um die Welt zu retten.

In dem Zusammenhang ist es nicht anders zu erwarten, als dass nur hier, im östlichen Mittelmeerraum, die echte Heilkunde ihren Ursprung haben durfte. Die Medizinhistoriker belehren uns dann auch über das umfassende Heilwissen der alten Ägypter, etwa über den Ebers-Papyrus (15. Jahrhundert v. u. Z.) mit rund 900 Rezepten oder den Smith-Papyrus mit detaillierter Kenntnis der Wundbehandlung oder die in Keilschrift verfassten Tontafeln der Sumerer und Babylonier, die zwar noch an magische Rituale gebunden waren, aber schon vernünftige, empirische Aspekte beinhalteten. Das medizinische Wissen drang dann ins antike Griechenland vor, zu den Heiltempeln des Asklepios (Äskulap) und den Lehren des Hippokrates (470–365 v. u. Z.). Mit ihm gewann eine rational-empirische Heilkunde die Oberhand. Krankheiten wurden nun weniger auf den Fluch der Götter, auf bösen Zauber, Verärgerung der Ahnen oder dergleichen zurückgeführt, sondern auf natürliche Ursachen, wie etwa auf Störungen der Mischung der Körpersäfte (Humoralpathologie) und Umwelteinflüsse. Dieser Impuls fand Eingang ins imperiale Rom und wurde von dem Arzt Galen (130–200 n. u. Z.) zu einem umfassenden System der Medizin ausgearbeitet.3 Der Militärarzt Dioskurides, ein Grieche aus Kleinasien, schrieb zu dieser Zeit das erste Kräuterbuch der westlichen Welt.

Asklepios mit dem Schlangenstab, der noch immer Symbol der Medizin ist.

Aber dann kam die Völkerwanderung. Raufende, saufende Barbarenhorden, dumpfe Berserker, die wenig Verständnis für die Feinheiten der Zivilisation hatten, überrannten die römischen Provinzen. Primitive Völkerschaften waren das, noch ganz in irrationalen, magischen Vorstellungen befangen. Da sie des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren, hatten sie auch kein Verständnis für den Wert literarischer Überlieferung; Tempel und Büchereien gingen in Flammen auf. Das Wissen der gelehrten Heiler und ihre Rezepturen standen in Gefahr, für immer verloren zu gehen. Glücklicherweise hegten und pflegten die Mönche diesen Wissensschatz, kopierten die noch vorhandenen alten Manuskripte und retteten sie über das dunkle Frühmittelalter hinweg. In ihren Klöstern legten sie zudem Kräutergärten mit bewährten Heilpflanzen aus dem Mittelmeerraum an. Nach einem mehrere Jahrhunderte dauernden Kampf gegen den Aberglauben und Götzendienst der Heiden, setzte sich die auf der Lehre des Galen basierende Mönchsmedizin durch.

Gelehrte Ärzte bei der Disputation; aus Liber theoricae necnon practicae Alsaharavii, 16. Jahrhundert.

Während des 12. Jahrhunderts wurde die Medizinkunde bereichert und ergänzt durch antike Schriften – hauptsächlich hippokratische Aphorismen und Einzelschriften Galens –, die verloren gegangen, aber in arabischen Übersetzungen noch erhalten geblieben waren. Das Interesse an islamischen Quellen führte zur Gründung von selbstständigen Ärzteschulen in Spanien und Süditalien. Nicht nur Alchemie, alkoholische Tinkturen sowie neue pflanzliche und mineralische Pharmaka bereicherten die Heilkunde, sondern vor allem auch Techniken der Diagnostik und Praxis. Diese basierten mehr auf Gelehrsamkeit, rationellem Denken und klarer Beobachtung der materiellen Wirklichkeit als auf irrationaler mystischer Schau. Das waren alles wichtige Schritte in Richtung der objektiven, wissenschaftlichen Medizin und der modernen Pharmazie, die wir heute genießen.

In dieses Schema fällt auch die zunehmend populär werdende TEM (Traditionelle Europäische Medizin), die von alternativen Heilpraktikern oft der »seelenlosen« Apparatemedizin entgegengestellt wird. Auch sie bezieht sich auf nahöstliche, griechische und römische Ursprünge, auf Diätetik, auf Galen und seine komplexen galenischen Mischungen, auf die Lehre von den vier Säften (Humoren) – Schleim, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle –, die ausbalanciert werden müssen, und auf die braven Mönche und Nonnen, die in ihren Hospizen mit Kräuterweinen, Salben und Tinkturen, Aderlässen und Klistieren ihre Patienten im Namen des Herrn kurierten, auf die Heilige Hildegard und Paracelsus und auf all das, was sich sonst noch ereignete, bis dann im 19. Jahrhundert die Bakterientheorie auf den Plan trat.

EINE MODERNE MYTHE

So steht es in den Büchern, so wird es uns dargeboten. Aus ethnologischer Sicht ist diese Geschichte jedoch nichts anderes als eine moderne, westliche Mythe. Mythen sind Ausdruck und Rechtfertigung des Bildes, das sich eine Gesellschaft von Welt und Wirklichkeit macht. Mythen geben Sinn und Ordnung. Der Begriff des »Fortschritts« ist unverrückbarer Bestandteil dieser westlichen Mythe. Nicht jede Kultur nimmt an, dass es so etwas wie Fortschritt gibt. Zum Beispiel ist die Welt für australische Ureinwohner so, wie sie ist; jede Veränderung wäre Verzerrung des ursprünglichen Traums der Ahnen. Für die Indianer Mittelamerikas gibt es im Laufe der Dinge eher Rückgang, und nur durch striktes rituelles Verhalten und Opfer lässt sich das Abnehmen der universellen Energie aufhalten.

Ein weiterer Aspekt dieser mitteleuropäischen Mythe ist die unangefochtene Annahme, dass es eine einzig richtige Sichtweise gibt und dass diese einen einzigen Ursprung hat. Der Drang, andere zu bekehren, zu missionieren, sie an der Wahrheit teilhaben zu lassen, gehören mit dazu. Diese Einstellung bildet dann die ideologische Rechtfertigung für die Kolonisierung von weniger fortschrittlichen Völkern. Die moderne Version dieser Einstellung ist die dem globalen Business dienende One-World-Ideologie, die Durchsetzung sogenannter allgemeingültiger Menschenrechte, die McDonaldisierung der Kultur, die mediale Gleichschaltung durch wenige Nachrichten- und Unterhaltungskonzerne und, natürlich, das von internationalen Pharmakonzernen dominierte, für einzig gültig erklärte Medizinsystem.

Diese One-World entwickelt sich in der post-christlichen Ära zu einer säkularen Religion. Die Hauptikone dieser neuen Religion ist das Foto des Erdplaneten als kleine blaue Kugel im All, aufgenommen von der Raumfähre Apollo 17 im Dezember 1972. Es ist das »Raumschiff Erde«, das, wie uns der technokratische »Visionär« Buckminster Fuller erzählt, Ingenieure und Technologen als Wartungspersonal braucht – Stichwort global engineering –, um es zu steuern und warten (Storl 2012:161). Der Durchschnittsbürger erschauert in Ehrfurcht vor dieser Ikone. In Wirklichkeit jedoch ist es ein Bild der absoluten Entfremdung. Der feuchte, nach Leben riechende Erdboden, in dem die Pflanzen wurzeln, die Luft, die wir atmen, der Wind, der uns durchs Haar fährt, das Rauschen des Waldes, der erquickende Regen, die blühenden Wiesen, die vertraute Landschaft und die Menschen, die hier mit ihrer eigentümlichen Kultur und ausdrucksvollen Mundart leben – all das rückt in weite Ferne. Oft ist das Fernsehprogramm vertrauter als unsere tatsächliche Umgebung und Facebook-Freunde näher als der Nachbar. Wäre es nicht an der Zeit, wieder zurückzukommen auf das Unmittelbare, auf das Sinnliche?4 Und gilt das nicht auch – was unser Thema betrifft – für die Heilkunde?

Ethnomediziner haben zur Genüge belegt, dass jede Ethnie, jeder Stamm, jede Kultur ihre eigene vollkommene Heilkunde hat, ebenso wie sie ihre eigene Sprache besitzt und ihren eigenen Zugang zu der spirituellen Dimension des Seins. Jedes indigene medizinische System wurzelt in der lokalen natürlichen Umwelt, benutzt die Pflanzen und andere Heilmittel, die vor Ort vorhanden sind, setzt sich mit Krankheiten und Gebrechen auseinander, die mit dem lokalen Klima, den Jahreszeiten und der Lebensweise und Ernährung der dort ansässigen Menschen zusammenhängen. Krankheiten waren und sind ebenso ein soziales und kulturelles Erzeugnis wie die Medizin, die sie bekämpft (Porter 2006:13). Jedes Volk, jede Kultur hat ihre Tradition, die sich in ihrem eigenen Kontext entwickelte und die Erfahrung der Ahnen, also vieler Generationen, beinhaltet.

Das gilt natürlich auch für unsere Vorfahren. Auch die eingeborenen Völker und Stämme im mittleren Europa waren in Besitz einer wirksamen, auf Erfahrung basierenden, medizinischen Überlieferung. Es ist diese ursprüngliche, vorchristliche Heilkunde, der wir hier nachgehen wollen.

DAS NATÜRLICHE UMFELD KLASSISCHER HEILSYSTEME

Heilsysteme entstehen nicht in einem Leerraum; sie sind nicht bloß Resultat abstrakter Lehrstuhltheorien. Die Heilkunde, auch die der sogenannten Hochkulturen, ist – was ihr Denkmodell angeht – eingebettet in den Gegebenheiten der natürlichen Umwelt. Es sind die Jahreszeiten, die geografischen Breiten- und Längengrade, das lokale Wetter und Klima, die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt, die Landschaft mit ihren Bergen, Wiesen, Wäldern, Seen und Flüssen, die nicht nur die wirtschaftliche und ökologische Grundlage der Gesellschaft bilden, sondern auch das Denkmodell für das jeweilige medizinische System liefern (Storl 2015:12ff.).

Altägyptische Medizin

Die klassische altägyptische Heilkunde wäre ohne die Lebensader des Nils, dem Fallen und Steigen der schlammigen Fluten, den ausgeklügelten Bewässerungssystemen und den umliegenden Wüsten nicht erklärbar. Für die pharaonische Medizin glich der menschliche Mikrokosmos dem grünen Niltal. War der Verdauungstrakt, vom Mund bis zum After, nicht dem lebensbringenden, großen Strom ähnlich? Glichen die Adern und Venen nicht dem weit verzweigten Kanalsystem, das es zu regeln und sauber zu halten galt? Glich der Puls nicht dem An- und Abschwellen des Nils und die verschiedenen Winde der Atmung? Und die Würmer und Egel, die in den Kanälen lebten, konnten sie nicht auch den Menschen krank machen, wenn sie ihn infizierten? Kein Wunder also, dass Abführmittel (Rizinusöl, Sennesblätter, Koloquinten, Feigen) oder verstopfende Gerbstoffdrogen, Wurmmittel, Einläufe, Zäpfchen, harntreibende Mittel, Purgativa, Brechreiz erzeugende Emetika und Aderlässe eine wesentliche Rolle spielten.

Der göttliche Heiler Thot heilt das Mondauge des Sonnengottes Re

Ayurveda

Auf dem indischen Subkontinent sind es die drei unterschiedlichen Jahreszeiten, die den Kern der Ayurveda, der klassischen Medizin der indischen Hochkultur, ausmachen:

–Die Vormonsunzeit mit ihrer gnadenlosen Hitze (45 Grad im Schatten), die alles austrocknet.

–Der Monsun mit seinen starken Regengüssen und der hohen Luftfeuchtigkeit, der alles feucht, schlammig, schimmlig und schleimig werden und die Landschaft ergrünen lässt.

–Herbst und Winter, die Zeit, in der man die Papierdrachen steigen lässt, wenn es kühler, trockener wird und die Winde vorwiegen.

Dieselben Vorgänge finden auch im menschlichen Mikrokosmos statt. Da werden drei Zustände (Doshas) beschrieben: Pitta – Hitze, Infektionen und Entzündungen; Kapha – überschüssige Flüssigkeit, Schleim; Vayu (Vata) – nervöse Störungen, Unruhe. Heilpflanzen und Medikamente werden demnach in diese drei Kategorien eingeteilt.

TCM

Die fünf Wandlungsphasen, Organe, Körperfunktionen und Elemente (Wasser, Holz, Feuer, Erde, Metall) der Traditionellen Chinesischen Medizin wurzeln ebenfalls im Ablauf der Jahreszeiten: Der Winterregen (Wasser) lässt im Frühjahr neue Pflanzen (Holz) sprießen; diese werden durch die Hitze (Feuer) des Sommers versengt, was zu Waldbränden führen kann; die daraus entstandene Asche (Erde) verwandelt sich in Erdboden. Aus der Erde stammen die Erze, etwa Kupfer; auf den Metalloberflächen kondensiert Wasser, sodass sich der Kreislauf schließt (Ody 2004:38). Alles ist miteinander verknüpft und im ständigen Prozess des Wandels. Der Mensch gleicht der Landschaft mit seinem Jahresrhythmus. Die Aufgabe der Medizin ist es zu bewirken, dass dieser Wandel harmonisch verläuft, nicht überhastet, aber auch nicht stockend.

Die Vier-Säfte-Lehre

Ähnlich umwelt- und jahreszeitbezogen wie die TCM war die Vier-Säfte-Lehre (Humoralpathologie) von Hippokrates und Galen. Das warme feuchte Blut stand in Bezug zu dem warmen feuchten Frühling, wie er sich im Mittelmeerraum zeigt; die gelbe Galle, warm und trocken, entspricht dem mediterranen Sommer; die schwarze Galle dem kalten trockenen Herbst und der kalte feuchte Schleim (Phlegma) gehört zum regnerischen Winterwetter.

Der tragende Boden dieser klassischen Medizinsysteme ist die große Natur, der sogenannte Makrokosmos. Im Menschen, dem Mikrokosmos, gelten die gleichen Regeln. Diese gilt es einzuhalten, damit die Gesundheit gewährleistet ist. Auch die moderne Medizin bedient sich eines Denkmodells, dieses ist aber nicht mehr die Natur, die Jahreszeiten und Landschaften, sondern seit Beginn der Neuzeit die Maschine. Zur Zeit der Aufklärung, im 18. Jahrhundert, wurde die Uhr das Modell, das die Bewegungen der Planeten wie auch die Funktion des Körpers erklärte. Gott der Schöpfer wurde da auf einmal der kosmische Uhrmacher, der die Welt konstruiert und aufgezogen hatte, sodass sie, bis sie am Ende der Zeit stillsteht, von allein tickt. Auch der Mensch wurde, was seinen Körper betrifft, als ein tickender Mechanismus gedacht. Im 19. Jahrhundert, als die Dampfmaschine ihren Siegeszug antrat, wurde der Gedanke einer treibenden mechanischen Energie dem Modell zugefügt. Und im Ausgang des 20. Jahrhunderts wurde das Modell durch das Bild des Computers ergänzt. Der menschliche Mechanismus hat nun einen höchst komplizierten, kybernetisch vernetzten Großrechner, der den Organismus steuert: das Hirn. Völlig losgelöst von der Erde, von der Natur, schwebt nun unser medizinisches Raumschiff. Major Tom hat alles im Griff!

UNSERE VORFAHREN, DIE WALDBEWOHNER

Wenn hier von den Eingeborenenvölkern Mitteleuropas die Rede ist, dann soll der Begriff nicht allzu eng gefasst werden. Auf keinen Fall sind damit die Bewohner der Nationalstaaten innerhalb der heutigen politischen Grenzen gemeint, sondern jene vorchristlichen Ethnien, die einst die riesigen europäischen Waldgebiete besiedelten und als brandrodende Bauern bewirtschafteten. Es handelt sich vor allem um die Kelten in den Alpen und im Westen, die Germanen im Norden, die Slawen im Osten und die Balten (Letten, Litauer und Preußen) im Nordosten. Auch wenn sich ihre Sprachen und einzelne Aspekte der jeweiligen Kulturen unterschieden, hatten sie dennoch viele Gemeinsamkeiten – auch was ihre Heilkunde betrifft.

Diese Gemeinsamkeiten beruhen darauf, dass ihre Lebenswelt ein ausgedehntes Waldökotop war. Der Wald war die ökologische, ökonomische und spirituelle Matrix, die sie und ihre Lebensweise prägte. Ihre Höfe und Dörfer befanden sich auf kleinen Rodungsinseln in dem immensen Urwald, dem sogenannten europäischen Regenwald, der dank des regenreichen atlantischen Klimas prächtig wuchs. Aus dem Holz des Waldes bauten sie ihre Häuser; das Geschenk der Bäume wärmte sie im Winter, kochte ihr Essen; die Asche düngte ihre Felder; im Wald fanden ihre Schweine, Rinder und Ziegen Laubfutter und Mast, und für den Winter fand man dort Streu für den Stall; unter den Bäumen und in der Hecke am Waldrand wuchsen vitaminreiche Wildfrüchte – Schlehen, Hagebutten, Brombeeren, Berberitzen, Elsbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Felsenbirnen, Mehlbeeren, Mispeln, Sanddorn, Stachelbeeren, Bärentraubenbeeren, Preiselbeeren, Vogelbeeren, Holunderbeeren, Kornelkirschen, Holzäpfel, Haselnüsse, Bucheckern und so weiter –, die man trocknen und für den Winter aufbewahren konnte. Auch die heilkräftigsten Kräuter wuchsen hier im Heckenbiotop, zwischen dem Wald und der Wiese oder dem Acker. Genau diese Pflanzen spielen in der Volkskunde, in der Symbolik und dem »Aberglauben« seit Jahrtausenden bis heute eine wichtige Rolle.

Im Wald begegnete man auch den heilpflanzenkundigen Naturgeistern, den cleveren Zwergen, Zaubertieren, Elfen und Göttern. Der weise, wilde Rübezahl im Riesengebirge ist ein Überlebender dieser beseelten Waldwelt unserer fernen Vorfahren. Ihm verwandt ist der slawische Geist des Waldes, der Leschij, der oft als kleiner Mann erscheint, sich aber so groß wie eine Tanne machen oder in einen Vogel, Bär, Baumstumpf oder in eine Pflanze verwandeln kann; der Bär und der Wolf sind seine Gefährten; er kann sanft flüstern oder wie der Sturmwind heulen. Zauberer und weise Frauen kommen mit ihm zurecht, manchmal ist er zum Scherzen aufgelegt und führt Wanderer oder Pilzsammler in die Irre. Und dann gibt es die Rusalka, die in Waldtümpeln oder auch in Bäumen lebt, und nackt im Wald im Mondlicht tanzt. Der einsame Wanderer trifft vielleicht auch auf die zur Hexe verkommene alte Waldgöttin, die Baba Yaga (Storl 2014a). Die Balten kannten ihrerseits die grünhaarige, grün gekleidete »Waldmutter«, die die Pflanzen und Tiere des Waldes hütet und Waldfrevel bestraft.

Berggeist Rübezahl, Ludwig Richter, 1848.

Wir sehen also, die Bäume, die blühenden Auen, die Felsen und Flüsse, die Vögel, Fische und anderen Tiere des Waldes, prägten wie nichts anderes die Vorstellungen und seelischen Imagination dieser Ureinwohner, die zum Teil unsere Ahnen waren.

Alle diese Waldvölker kannten keine protzigen Tempel oder Sakralbauten. Warum auch? Der Wald selbst war für sie der Tempel. »Im Übrigen halten sie es für nicht mit der Größe des Himmlischen vereinbar, die Götter in Hauswände einzuschließen oder in das Aussehen eines menschlichen Gesichtes zu formen: Wälder und Haine weihen sie und nennen mit den Namen von Göttern jenes Geheimnisvolle, was sie allein in der Verehrung schauen«, schreibt der römische »Barbarenexperte« Tacitus im 1. Jahrhundert n. u. Z. über die germanischen Ureinwohner. Ähnlich ist es bei den anderen Waldvölkern. Tempel, die menschenähnliche Götterdarstellungen behausen, sind lediglich späte Entwicklungen und gehen auf den Einfluss der Römer und dann der Christen zurück.

Der Buchenwald war der heilige Ort der mitteleuropäischen Germanenvölker. In den Waldeshallen lauschten die Weisen dem Raunen der Götter; hier schnitten sie Buchenstäbe, ritzten magische Runen hinein und warfen die mit Blut oder Ocker geröteten Stäbe auf weiße Leinstofflacken, um der Götter Ratschlüsse zu erkunden.5 Auch hielten die Priester Pferde in heiligen Hainen und deuteten deren Schnauben und Hufscharren als Orakel. Germanische Schamanen, dem Zaubergott Wotan (Woden, Odin) geweiht, erfuhren ihre Initiation, indem sie drei Tage lang, ohne zu essen oder zu trinken, umgekehrt von einem Ast der Esche hingen, sodass ihre Seele sich vom Körper lösen und in die Anderswelt fliegen konnte. So hatte es ihnen ihr Meis ter, der Schamanengott Odin vorgemacht, als er – wie es in der Edda heißt – drei Mal drei Tage und Nächte, vom eigenen Speer verwundet, in der Esche Yggdrasil hing.6 Und wenn die Welt, am Ende der Zeit, in der Götterdämmerung, auseinanderbricht, dann ist es der schweigsame Widar, der Gott, der den Urwald verkörpert, der sie wieder erneuert und verjüngt.

Bei den Balten diente der Wald noch bis ins 19. Jahrhundert hinein als Versammlungsort, wo den Göttern Opfer dargebracht wurden (Lurker 1991:811). Noch heute werden wichtige Feste, wie die Sommersonnwende (Johanni), in heiligen Hainen gefeiert. Die Götter selbst offenbaren sich in den Bäumen, etwa Perkunos, der blitztragende Herrscher des Himmels in der Eiche, oder Laima, die Schicksalsgöttin, in der Linde. Selbst die Verstorbenen nehmen vorübergehend Wohnung in den Bäumen des Waldes – die Männer meistens in Eichen, die Frauen in Linden. Zugleich streifen sie als Tiere oder Vögel durch den Wald, bis sie sich eines Tages in menschlicher Gestalt wiederverkörpern.

Bei diesen Völkern wurde Adam nicht von einem Schöpfer aus Lehm modelliert und Eva aus der Rippe ihres Mannes, wie es in der Bibel heißt, sondern das erste Menschenpaar entstand aus Bäumen. So erzählt, zum Beispiel, die nordische Mythe, wie die drei Urgötter Odin, Hönir und Loki (Lodur) am Gestade des Urmeeres entlangwandern und auf die angetriebenen Stämme einer Esche und einer Ulme stoßen. Odin haucht ihnen den Lebensgeist ein, Hönir gibt ihnen Gefühl und Loki die Lebenswärme und das rote Blut. Die handwerklich begabten Zwerge meißeln die Holzklötze zurecht und geben ihnen die Gestalt als Mann und als Frau.

In das bewaldete Land nördlich der Alpen stießen dann vor rund 2000 Jahren die römischen Legionen vor. Für den schon erwähnten Publius Cornelius Tacitus war dies ein terra aut silvis horrida aut paludibus foeda – »ein Land, bedeckt von schrecklichen Wäldern oder abscheulichen Sümpfen«. Zwar war einst der Mittelmeerraum ebenfalls mit Hartlaubgehölzen bedeckt gewesen, aber mit dem frühen Vordringen der städtischen Zivilisation, dem intensiven Roden, um Ackerland, Obst- und Weinplantagen zu schaffen, dem Bedarf an Brennstoff zum Heizen und für die Metallverarbeitung und Material für den Flotten- und Brückenbau, wurden die Waldflächen zum Verschwinden gebracht. Für die Römer wurde der Wald, den die Barbaren verehrten, zum Ort des Schreckens. Düster und nebelig war es da, voller gefährlicher wilder Tiere und ebenso gefährlicher Wilderer. Um den Zauber zu brechen, befahl der Feldherr Caesar, einen heiligen Nemeton in der Nähe von Marseilles zu fällen. Keiner seiner Legionäre wagte es jedoch, den Befehl auszuführen; »die Hände der Tapfersten zitterten« (Lukian). Als Caesar sah, dass selbst die rauesten Veteranen vor Furcht wie gelähmt da standen, ergriff er selbst die Axt, holte aus und hieb eine jahrhundertalte Eiche, deren Wipfel sich in den Wolken verlor, entzwei (Brosse 1990:156).

Die christlichen Missionare machten es den Römern mit Eifer nach. Um die mythische Welt der Waldvölker zu zerstören, damit sie den Samen des »wahren Glaubens« säen konnten, mussten die heiligen Haine und die Kultbäume verschwinden. So ließ Sankt Martin (389–448 n. u. Z.) in Autun (Burgund) eine uralte heilige Kiefer fällen. Sein Schüler, der Bischof von Angers, ließ einen ganzen Wald abbrennen, in dem die Heiden ihre »unflätigen« Feste feierten. Bischof Amator ließ in Auxerre eine stattliche Kiefer, »einen gotteslästerlichen Baum«, an dem die Köpfe von Wildtieren hingen, abschlagen und den Stumpf verbrennen. Uns allen ist die Geschichte von dem angelsächsischen Missionar Winfried (St. Bonifatius) bekannt, der unter dem Schutz bewaffneter fränkischer Soldaten die Donar-Eiche bei Geismar fällte. Aus dem Holz ließ er ein Bethaus bauen, das dem Sankt Petrus geweiht war – Petrus als Wetterherr sollte den Donnergott Donar (Thunar, Thor), dem die Eichen geweiht waren, ersetzen.

Mönch beim Fällen einer Eiche; Französische Buchmalerei, etwa 1220.

Bonifatius berief einige Jahre darauf die Synode von Liftinae (743 n. u. Z.) ein. Auf diesem Kirchenkonzil wurde die Verehrung von Bäumen verboten, neben anderen heidnischen Bräuchen, wie dem Heilighalten von Steinen (Menhiren), dem Sammeln von Kräuterbüscheln, Vogelflugdeuten, Wahrsagen, Schmücken von Brunnen, Totenbegleitfesten und so weiter.7

Karl der Große unterstützte die Schändung der heidnischen Waldheiligtümer – etwa den Irminsul der Sachsen, der den Himmel stützt – und setzte sich für die Rodung der Wälder ein. Besonders die Zisterzienser taten sich bei den Rodungsarbeiten hervor. Für diese eifrigen Mönche ging es darum, den Urwald, sowohl in der Natur wie auch in der Menschenseele, zurückzudrängen und zu kultivieren. Wald und Wildnis gehörten dem Teufel und seinen unerlösten Geistern, sie gehörten den bösen Tieren, den Wölfen und Bären. Der Kampf der neuen Staatsreligion, der Religion des Opferlamms, gegen den Wald dauerte noch lange; die Front zog gen Norden gegen die Wikinger und gen Osten gegen die Balten und Slawen. So ließen die Bischöfe und Hochmeister des Deutschen Ordens bei den heidnischen Preußen, Letten und Litauern im Verlauf des über zweihundert Jahre dauernden Religionskrieges immer wieder heilige Haine und Bäume schänden. Die Heiden übten Vergeltung, indem sie dem gefangenen christlichen Baumschänder den Bauch aufschnitten, einen Zipfel des Darms am Stamm der beschädigten Eiche festnagelten und ihn dann um den Baum jagten, bis ihm all seine Gedärme herausgewickelt waren. Für die Missionare war dieses Vorgehen ein Zeichen des blutrünstigen Hasses der Gottlosen, aber eigentlich zeigt es die hohe Verehrung, die den von Göttern bewohnten Bäumen zukam (Mannhardt 1875:29). Nicht nur die Balten kannten diese Art Bestrafung für Baumfreveler, sondern auch die Kelten, Germanen und Slawen.

Der Kampf gegen das Heidentum war zugleich auch ein Kampf gegen den Wald und die Bäume, denn aus dem Wald zogen die indigenen Völker ihre Kraft und ihre seelischen Inspirationen.8

DIE GROSSE TRADITION UND DIE KLEINE TRADITION

Die Heiden, von denen hier die Rede ist, waren Analphabeten9, sie schrieben nichts auf, und was den Rest ihrer Kultur betrifft, wurde fast alles von den Römern und dann den Christen absorbiert oder getilgt. Was also können wir überhaupt noch über sie wissen? Was für Quellen liegen vor? Da gibt es die archäologischen Ausgrabungen und die Schriften griechischer und römischer Schriftsteller, wie die von Tacitus, Caesar, Plinius dem Älteren, Strabo oder Marcellus Empiricus. Diese Schriften sind recht dürftig und sowieso durch die Sichtweise der klassischen Antike entstellt. Kein Wunder, dass vorsichtige empirische Historiker bei allem, was über diese Quellen hinausgeht, recht skeptisch sind. Besonders das Geschwafel über »gechannelte« Informationen und die abenteuerlichen Fantasien mancher Esoteriker und New Ager geht ihnen auf die Nerven.

Die Frage ist also berechtigt: Kann man wirklich etwas über das alte vorchristliche Heilwesen der Waldvölker wissen?

Die Antwort ist eindeutig. Ja, man kann. Der Schlüssel ist in den Methoden der vergleichenden Volkskunde und der Völkerkunde zu finden. Wenn man, zum Beispiel, bestimmte Elemente der Volkskultur, etwa die heilkundliche Verwendung des Holunders, Wacholders oder Haselstrauchs in den verschiedenen Regionen Europas miteinander vergleicht und zugleich die dazugehörigen Märchen, Brauchtümer und Aberglauben berücksichtigt, dann ergibt sich ein größeres Bild. Dieses kann wiederum ergänzt werden, indem man es mit ähnlichem Brauchtum in anderen Kulturarealen, etwa dem der Sibirier oder der nordöstlichen Waldindianer, vergleicht.

In Zeiten der kulturellen Umwälzung, der Eroberung und Kolonialisierung durch fremde Invasoren geht das tragende Weltverständnis in die Brüche – der Irminsul, die Säule, die den Himmel stützt, bricht ein. Die alten Götter werden entthront, werden zu Teufeln und Dämonen degradiert oder zu Dienern der neuen Macht umfunktioniert. Die alte Machtelite, der Adel und die Priester, werden entmachtet, getötet oder als Handlanger der neuen Herrscher vereinnahmt.

Dennoch, auch wenn die Götter neue Namen haben und neue zwingende Gesetze herrschen, bleibt das einfache Volk bei altbewährten Praktiken. Noch immer hält sich der Bauer an den überlieferten Naturkalender, was das Säen und Pflanzen, den Weideaustrieb und das Ernten betrifft. Man kennt die Naturgeister noch, die helfenden Zwerge, den Hauskobold oder den Waldgeist, und versucht, sie gut zu stimmen. Man schaut noch nach dem Verhalten der Wildtiere und dem Flug der Vögel und weiß ihre Botschaften zu deuten. Man schöpft im Frühling, wenn die Ostara über das Land geht, noch immer das Heilwasser. Die Hausfrau opfert noch immer etwas Milch, Brot oder Bier unter dem Hofholunder und weiß, wie man Schmerzen oder Siechtum an seine Zweige hängt. Die Hebamme bringt die Kinder auf bewährte Weise zur Welt. Der Großvater, die Muhme oder Großmutter erzählen am Abend beim Feuer noch immer die alten Märchen und Sagen, in denen die zu Zauberern, Königskindern, Jägern und Hexen verwandelten Götter und Göttinnen weiterleben und die Seelen nähren. Insbesondere bei dem Heilen und den Heilmitteln bleibt man bei dem Altbewährten. Man weiß, welches Kraut Schweiß treibt, Harn treibt, Fieber lindert, das Atmen erleichtert, und man sammelt sie, wie schon seit eh und je, zur rechten Zeit, am Morgen im Tau, bei Neumond, zur Sommersonnwende oder wann auch immer. Die alte Frau, die Großmutter, weiß noch um die unterschiedliche Qualität der neun Hölzer, wenn es ums Kochen eines Heiltees geht. Kinder spielen noch ihre vertrauten Spiele. Und man spricht noch die Sprache, in deren Wortschatz und Grammatik die Weisheit und das Wissen der Ahnen hineingeheimnist ist.

Im Gegensatz zur »hohen Kultur« der Oberschicht, der Mächtigen, bleibt die »niedere Kultur« des Volkes bestehen. Der amerikanische Anthropologe Robert Redfield (1897–1957) spricht diesbezüglich von der great tradition und der little tradition (Redfield 1953). Er entwirft ein Kontinuum, das sich vom Pol der auf schriftlicher Kultur basierenden urbanen Zivilisation bis hin zum entgegengesetzten Pol der analphabetischen, ländlichen Volkskultur (folk culture) erstreckt. Auf der einen Seite haben wir die Staatslenker, die Lehrer, Priester, Funktionäre, auf der anderen Seite das einfache Volk, das sein Wissen von Generation zu Generation mündlich weitergibt, das eine unmittelbare Beziehung zum Land und zur Umwelt hat.

Unsere Geschichtsschreibung befasst sich meistens mit der literarischen Kultur der Oberschicht. So ist es auch mit der Geschichte der westlichen Medizin. Der Weg der Heilkunde vom Vorderen Orient über Griechenland, Rom, die Klostermedizin, den Einfluss der Alchemie und so weiter gehört dazu. Die mündlich überlieferte Volksmedizin findet darin wenig Beachtung, sondern eher Verachtung.

KULTURELLE KONVERGENZEN

Wir haben uns heutzutage dermaßen von den natürlichen Grundlagen unseres Daseins entfernt, dass es uns kaum mehr bewusst ist, wie sehr traditionelle Kulturen eingebettet sind in die sie umgebende Natur und Landschaft. Das Wetter, die Rhythmen der Jahreszeiten, der natürliche Pflanzenbewuchs, die Bodenbeschaffenheit, die Fauna und vieles mehr prägen das Weltbild eines Volkes mehr als willkürliche, abstrakte Ideen.

In Mitteleuropa war es, wie schon angedeutet, vor allem der sommergrüne Laubwald, der die Kultur seit der mittleren Steinzeit, dem Mesolithikum, prägte. Auch die ersten Bauern, die vor etwas mehr als 6000 Jahren in Mitteleuropa erschienen, und dort den Urwald schwendeten (brandrodeten) und dann weiterzogen, wenn der Boden an Fruchtbarkeit verlor, waren in ihrem Wesen von dem Wald geprägt.

Heilritual des irokesischen Falschgesichter-Medizinbundes. Gemälde eines Seneca-Indianers.

Das europäische Waldgebiet reicht im Westen vom klimabestimmenden atlantischen Ozean bis weit nach Norden und nach Osten, wo er in boreale Nadelwälder übergeht. Im Südosten wird er von der pannonischen und westasiatischen Steppe begrenzt, aus der in Wellen immer wieder indoeuropäische Hirtennomaden vordrangen, und im Süden von der trockeneren Mittelmeerregion. Auch wenn sich die geografischen Grenzen nicht eindeutig ziehen lassen, so kann man dennoch getrost von einem Kulturgebiet, Kulturkomplex (culture complex) oder Kulturareal10 europäischer Waldvölker sprechen, ebenso wie man in der Ethnologie etwa von dem Kulturkomplex der ostafrikanischen Rinderhirten oder dem Kulturkomplex der Maniokpflanzer des Amazonas reden kann.

Vergleichbar mit der europäischen Waldkultur ist der Woodland Culture Complex in den östlichen Sommerlaubwäldern Nordamerikas. Die dortigen indigenen Völker, die der Sprachfamilien der Irokesen und der Algonkin angehörten, lebten dem Klima gemäß in festen Langhäusern, die mit Ulmenrinde gedeckt waren, und etwas weiter im Norden in Wigwams, die mit Birkenrinde gedeckt waren. Auch sie waren brandrodende Pflanzer – sie bauten Mais, Kürbis, Bohnen, Sonnenblumen, Tabak und Grünzeug an. Die Felder gehörten den Frauen, die auch die Äcker bestellten. Die Männer waren eher verantwortlich für Jagd und Abwehr möglicher Feinde. Man kann diese Indianer, wie auch die europäischen Bauern der Jungsteinzeit und später die Germanen und Kelten, aufgrund ihrer Arbeitsteilung als matrifokal11 bezeichnen. Die Landwirtschaft wurde durch Jagd und Fischfang, das Sammeln von Beeren und Nüssen und im Frühling das Zapfen von Ahornsirup ergänzt. Wie unsere Vorfahren besaßen sie ein schamanisches Weltbild, sie waren Animisten, das heißt, für sie war alles in der Natur beseelt und ansprechbar.

EINE TASSE TEE, DREIMAL AM TAG

»Die Kunst des Tees,

muss man wissen,

ist nichts anderes als Wasser kochen,

Tee zubereiten und trinken.«

Sen No Rikyu (1522–1591), japanischer Teemeister

Im altdeutschen Sprichwort heißt es:

»Kein dinc hât ûf der erden an kreften alsô rîchen hort,

sô steine, kriuter unde wort.«

Also: Nichts hat so viel Heilkraft auf Erden wie Mineralien, Pflanzen (Kräuter) und das therapeutische Wort. Besonders den »Kriuter«, den Pflanzen, traute man starke Heilkraft zu. Dieses Vertrauen ist auch aus heutiger Sicht berechtigt, denn inzwischen – dank der Erforschung der molekularen Strukturen – wissen wir, dass Pflanzen Meister der chemischen Verbindungen sind. Pflanzen sind Lebewesen, die eine Ko-Evolution mit uns und den Tieren durchlaufen haben. Überall auf der Welt, auch in unserer Volksheilkunde, spielen die Kräuter, Rinden und Wurzeln die Hauptrolle in der Behandlung und Pflege kranker Menschen und Haustiere.

DER KRÄUTERTEE DER WALDVÖLKER

Die Anwendungsmöglichkeiten der Kräuter sind vielfältig und in jedem Kulturkreis unterschiedlich. In der Volksheilkunde der indigenen Waldvölker kennt man folgende:

–Aufgüsse: Die Kräuter – ein bis zwei Teelöffel pro Tasse – werden mit siedendem Wasser übergossen oder überbrüht; man lässt sie eine bestimmte Zeit (fünf bis zehn Minuten) ziehen, dann werden sie durch ein Sieb abgeseiht. Diese Aufgüsse bezeichnet man normalerweise als »Kräutertee«.

–Absude: Bei einem Absud wird erst das Wasser zum Sieden gebracht, und dann werden die betreffenden Kräuter zugegeben; nach einmaligem Aufwallen wird der Topf vom Feuer entfernt, die Kräuter werden eine bestimmte Zeit ziehen gelassen und abgegossen.

–Abkochungen (Dekokte): Rinden, Wurzeln und Hölzer, deren Essenzen weniger leicht ausziehbar sind, werden kalt angesetzt (etwa eine halbe Stunde) und dann einige Minuten lang im bedeckten Kochgefäß ausgekocht. Für Gerbstoffdrogen (Eichenrinde, Blutwurz, Schlangenknöterichwurzel) eignen sich Abkochungen von höchstens drei bis vier Minuten, um eine maximale adstringierende (zusammenziehende, entwässernde) Wirkung zu entfalten. Der Ackerschachtelhalm oder Winterschachtelhalm sollte mindestens fünfzehn Minuten lang köcheln, um die darin vorhandene Kieselsäure zu lösen. Bärentraubenblättertee wird bis zu einer halben Stunde geköchelt, um das Arbutin aus den derb lederigen Blättern zu lösen. Die Standardmenge ist ein bis zwei Teelöffel pro Tasse.

–Kaltwasserauszug (Mazerieren): Der Auszug kommt zustande, indem man die Droge12 über einen Zeitraum von acht bis zwölf Stunden zugedeckt in kaltem Wasser auslaugen lässt. Kräuter mit Schleimstoffen, wie Eibisch und Malve, eignen sich für dieses Verfahren; auch bei Tausendgüldenkraut, Kalmus und Goldrute ist der Kaltwasserauszug angesagt. Baldrianwurzeln sollten zehn Stunden kalt angesetzt werden, danach werden sie kurz aufgekocht und zehn Minuten ziehen gelassen.

–Warmwasserauszug (Digestion): Die Kräuter kommen, im Verhältnis von etwa einem Teelöffel pro Tasse, in einen Topf oder Glas mit Deckel und werden dann mehrere Stunden an den Ofen oder in die Sonne gestellt, wo sie sich sanft erwärmen (30 bis 40 Grad). So entsteht zum Beispiel der »Sonnentee«.

Die Pflanzenheilkunde kennt auch kalte und warme Auszüge in verschiedenen Ölen, wie etwa das rote Johannisöl (Hypericum perfoliatum), alkoholische Tinkturen, Pillen aus Kräuterpulver, Salben, Heilkräuterbiere und Weine, Umschläge und Pflaster, Kräuterbäder, Kräuterkissen und Inhalationen. Diese weiteren Anwendungen – wir gehen später auf sie ein – spielen in der Volksmedizin der europäischen Waldvölker aber bei Weitem nicht die Rolle, die der einfache Kräutertee spielt.

Der Tee war in diesem Kulturkreis immer das erste Mittel der Wahl. In der lettischen Sprache klingt es noch hervor: sahles (»Kräuter«) ist die Bezeichnung für Arznei schlechthin, und sahles dfert (»Kräuter trinken«) bedeutet »Arznei einnehmen« (Kurtz 1937:37).

Standard ist eine Tasse Tee, dreimal am Tag: frühmorgens nüchtern etwa eine Stunde vor dem Frühstück, mittags eine Stunde vor dem Mittagessen und abends vor dem Schlafengehen. Der Tee wird in einer Zeitspanne von drei bis sechs Wochen kurmäßig getrunken.

Meistens wird nur eine Pflanzenart für den jeweiligen Tee verwendet. Also Kamillentee bei Magen-Darm-Beschwerden, Pfefferminztee bei Gallenstau, Huflattich bei Husten und Lungenentzündung, Holunderblütentee bei Grippe und Erkältung, Bärentraubenblättertee bei Blasenentzündung, Helmkrauttee bei Verspannungen und so weiter. Indem man Einzeldrogen, sogenannte Simplicia, verwendet, kann man die spezifische Wirkung der jeweiligen Heilpflanze genauer erkennen. Selbstverständlich gibt es auch Mischungen von ähnlich wirkenden Kräutern, etwa ein Schlaftee aus Baldrian, Hopfen und Melisse oder ein Leber-Galle-Tee aus Pfefferminz, Mariendistel und Löwenzahnwurzel, die erprobt sind und angewendet werden. Allgemein jedoch werden nicht mehr als drei Drogen kombiniert. Die hiesige Volksmedizin vermied im Allgemeinen die ellenlangen Rezepturen, die Composita, wie sie der römische Arzt Galen verwendete oder wie sie in dem mittelalterlichen Allheilmittel Theriak, in den Rezepturen der mittelalterlichen arabischen Medizin oder auch in der chinesischen und buddhistischen Medizin vorkommen.

Diese Art und Weise, einen einfachen Heilkräutertee – drei Tassen, dreimal am Tag – einzunehmen, ist kulturspezifisch. In anderen Kulturen geht man mit den Heilpflanzen oft ganz anders vor.

CHINESISCHER KRÄUTERTEE

Wenn es eine Heilkunde gibt, in der Kräutertees eine Hauptrolle spielen, dann ist es die der Chinesen. Ja, selbst das Wort Tee stammt von dem südchinesischen t’e ab und fand seinen Weg in die europäischen Sprachen – englisch tea, niederländisch thee, spanisch té – im 17. Jahrhundert.13

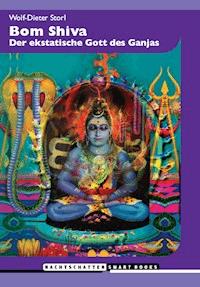

Der gehörnte Shennong probiert ein Kraut.

Die chinesische Teekultur ist uralt und verliert sich in der Steinzeit. Die Mythologie erzählt, dass Shennong, einer der drei erhabenen Urzeitkaiser, als »göttlicher Landmann« den Menschen die Landwirtschaft und die Kräuterkunde brachte. Auch lehrte er sie die Akupunktur und Moxibustion – das therapeutische Verglimmen von Beifußkegeln auf der Haut an bestimmten Stellen des Körpers. In seiner ikonografischen Darstellung, mit Stierhörnern auf dem Kopf und einem Mantel aus dichtem Fell, erkennt man seine paläolithischen Wurzeln. Die Götter der Jäger und Sammler der Altsteinzeit waren, neben der Höhlenfrau sowie Büffel- und Hirschgottheiten, also gehörnte Wesen. Auch der haarige Teufel mit Tierhuf und Hörnern ist ein Nachklang einer versunkenen archaischen Götterwelt.

Die Legende erzählt, dass Shennong unermüdlich Kräuter sammelte, um ihre Heilwirkung zu erkunden. An einem einzigen Tag soll er zweiundsiebzig giftige Pflanzen gegessen haben, erlitt aber keinen Schaden, da er die Gifte mit Heilkräutertees neutralisierte. Eines Tages, nachdem er wieder einmal ein Bündel Kräuter gesammelt hatte, erhitzte er einen mit frischem Wasser gefüllten Kessel, um die Wirkung der Pflanzen als Tee zu prüfen. (Übrigens bedeutet das chinesiche Schriftzeichen für Tee »ausprobieren«, »prüfen«. Als das Wasser zu kochen anfing, fielen, ohne dass er es bemerkte, einige Blätter von einem Kamelienstrauch (Teestrauch, Camellia sinensis) in den Topf. Das Wasser färbte sich zart gelbgrün und ein wunderbarer, lieblicher Duft breitete sich aus. Neugierig schöpfte Shennong sich eine Schale und kostete sie. Über die Wirkung auf Geist und Körper meditierend, erkannte er, dass seine Müdigkeit verflog und seine Gedanken noch klarer wurden, als sie ohnehin schon waren. »Sicherlich«, dachte er bei sich, »hat der Himmel mir, da ich so alt und guten Herzens bin, diese jadegrünen Blätter geschenkt, damit ich allen Lebewesen damit helfen kann« (Gruschke et al 2001:26).

Schriftzeichen für Chá und »Blüte des Teestrauchs«.

Die Chinesen haben viele Arten und Weisen, ihre Heilkräuter zu verwenden. Wurzeln, Rinden, Samen und Zweige werden in einem Tontopf eingeweicht und geköchelt. Das ist die häufigste Form der Zubereitung. Blüten und Blätter werden später hinzugefügt oder als Aufguss (Chá) überbrüht. Es gibt auch Kaltwasserauszüge (Jian) und Auszüge in Öl oder Alkohol, Pulver und Pillen (Ploberger 2011:29f.). Die Kräuter können als einfache Mittel (Simplicia) verwendet werden, aber meistens bestehen die Rezepte aus Mischungen. Es gibt Tausende Arten davon. Neben einem »Kaiserkraut«, dem Hauptstoff der Mischung, gibt es »Ministerkräuter«, die die Wirkung des Kaisers unterstützen, dann »Botenkräuter«, welche die Wirkung zu den Meridianen oder Körperteilen leiten, außerdem »Gehilfenkräuter«, deren Aufgabe es ist, Begleitsymptome zu schwächen oder toxische Wirkungen abzuändern. Zudem werden die Heilpflanzen nach ihren fünf Geschmacksrichtungen (sauer, süß, bitter, scharf, salzig), ihrer Temperaturausstrahlung (heiß/kalt), der Stufe der Toxizität, den vier Wirkrichtungen (aufsteigend, absenkend, zerstreuend, zusammenziehend) und ihrem Bezug zu den klassischen inneren Organen eingeteilt. Im Ganzen ist es ein elegantes, hochkomplexes System, das sich über mehrere Jahrtausende entwickelt hat.

Wie wird der Tee in der Praxis zubereitet? Das sieht so aus:

1.Die Teeblätter – auch die medizinischen Kräuter – werden zuerst heiß gewaschen, das Wasser wird abgegossen.

2.Dann wird der Tee in einer Porzellankanne oder einem Tontopf mit heißem Wasser (80 bis 90 Grad) übergossen (aufgebrüht).

3.Man lässt den Aufguss ungefähr eine Minute ziehen.

4.Ein Becher wird über die Kanne gestülpt, um den Duft aufzufangen; man hebt den Becher an und lässt ihn mehrmals sonnenläufig um die Kanne kreisen, dann riecht man daran und nimmt das Aroma und die feinstoffliche Wirkung auf. Erst dann wird der Tee schluckweise getrunken.

5.Die Teeblätter werden an diesem Tag immer wieder von Neuem überbrüht oder aufgewärmt.

6.Ein Liter oder mehr davon wird über den Tag hinweg getrunken. Die geschlossenen Teebehälter, meistens Thermoskannen, sind im Alltag in China allgegenwärtig, in den Taxis, an den Baustellen, in Büros oder an den Verkaufsständen; Arbeiter und Angestellte tragen sie überall mit sich.

7.Eine Heilkräuter-Kur mit Tee zieht sich über drei bis vier Monate hinweg.

Indem es in der Mischung ein Kaiserkraut gibt sowie Minister, Boten, Gehilfen, ja sogar Bauern, spiegelt sich darin die harmonisch funktionierende Gesellschaft, so wie es der Lehrmeister des chinesischen Volkes, Konfuzius, lehrte. Vor allem aber kommt die taoistische Naturphilosophie in dem Kult des Chá zum Ausdruck. Der Tee symbolisiert die reine Natur; die Kräuter sind naturbelassen, sie werden nicht weiterverarbeitet, veredelt. Sie sind der »unbehauene Klotz«, der alle Möglichkeiten in sich enthält. Man trinkt den Tee über den Tag hinweg, nicht um eine spezifische Krankheit zu heilen, sondern vor allem um krankmachenden Überschwang zu dämpfen, um Ungleichgewichte auszugleichen, um die Urkräfte (Yin und Yang), die den menschlichen Mikrokosmos wie auch die äußere Natur durchwirken, auszubalancieren und um wieder in Harmonie mit dem Universum zu kommen. John Blofeld, profunder Kenner der chinesischen Philosophie, schreibt: »Der Geist des Tees ist wie der Geist des Tao; er strömt spontan, wandert hierhin und dorthin und widersetzt sich jedem Zwang.« (Blofeld 1986:3)

Wir sehen, dass der chinesische Kräutertee-Kult einen ganz spezifischen kulturellen Hintergrund hat, der sich – auch wenn Ähnlichkeiten bestehen – von der mitteleuropäischen Kräutertee-Kultur unterscheidet.

HEILKRÄUTERANWENDUNG IN ANDEREN KULTURKREISEN

Kräuterheilkunde ist universal. Doch der Kontext ihrer Anwendung ist kulturspezifisch. Greifen wir drei Beispiele heraus:

Prärieindianer

Bei den Prärieindianern, etwa den Cheyenne, gelten Pflanzen als machtvolle Wesen. Ohne sie könnten weder Menschen noch Tiere leben. Sie sind das »grüne Volk«. Jede botanische Art ist so etwas wie ein Stammesverband. Um ihre Heilkraft verwenden zu dürfen, muss der Heiler oder Medizinmann (-frau) fasten und den jeweiligen Häuptling des Pflanzenstammes aufsuchen. Wenn die Indianer sagen, der Medizinmann betrete »das Tipi des Pflanzengeistes«, dann bedeutet das, dass er aus dem Alltagsbewusstsein aussteigt und in die Bewusstseinsebene der Pflanzen einsteigt. In diesem Zustand schenkt der Heiler dem Pflanzenhäuptling Tabak, verhandelt mit ihm und bittet ihn demütig, einige Mitglieder des »grünen Volks« mitnehmen zu dürfen, um damit Kranke zu heilen. Genauso begeben sich die Jäger in ein tranceartiges Bewusstsein und bitten den »Häuptling« der Büffel, Gabelböcke oder irgendeiner anderen Tierart, die sie jagen wollen, um die Erlaubnis, sie zu töten, um ihren Hunger zu stillen. Sie einfach zu nehmen, ohne zu fragen, wäre Diebstahl.

Wenn die Einwilligung gegeben wurde, dann wird so etwas wie eine rituelle Jagd unternommen. Die Häuptlingspflanze wird vier Mal sonnenläufig umrundet, bevor der Pflanze dann in entgegengesetzter Richtung – der Todesrichtung, linksdrehend, wider dem Sonnenlauf – der Grabstock wie ein Speer ins »Herz« gestoßen wird. (Als Herz der Pflanze versteht man, genau wie bei uns, die Stelle auf Bodenebene, wo sich Wurzel und Spross trennen.) Beim Sammeln von Kräutern wird die gesamte Pflanze – Wurzel, Blatt, Blüte – genommen. Kein Eisenwerkzeug darf dabei verwendet werden. Das Sammelgut wird, genau wie die vom Jäger erlegten Tiere, ehrfürchtig behandelt, auf eine Unterlage aus Steppenbeifuß gelegt und dann ins Dorf gebracht.14

Zwar werden gelegentlich Pulver, Umschläge oder Salben aus den Heilkräutern gemacht, meistens jedoch werden sie lange gekocht und dann als Brühe getrunken. Als ich die Indianer fragte, warum die Kräuter so lange gekocht werden, da dabei doch viele ätherische Öle und Wirkstoffe verloren gehen, antwortete eine Medizinfrau: »Sie müssen lange kochen, damit sich die kraftvolle Essenz herauslöst. Es ist wie mit den Tierknochen, auch die müssen lange gekocht werden, damit sich das Mark löst.«

Wir sehen, dass die Anwendung der Heilkräuter bei diesen Indianern nicht von ihrer Lebensweise als ehemalige Büffeljäger zu trennen ist. Die Pflanzen werden »gejagt« und ihr »Fleisch« verwendet, wie es beim Wild der Fall ist.

Tibeter

Ganz anderes wiederum gestaltet sich der Umgang mit den Pflanzen in der buddhistischen Mönchsmedizin. Tibetische Kräuterkunde ist nur im Kontext des Mahajana-Buddhismus zu verstehen. Im Sinne der Achtsamkeit wird jedes Merkmal der Pflanze genau betrachtet: Farbe, Gestalt, Duft, Standort, Jahreszeit, astrologische Aspekte. Wächst eine Pflanze auf der kühlen, schattigen Seite des Berges, dann schreibt man ihr eine kühlende Natur zu und verwendet sie bei fiebrigen Erkrankungen. Kräuter, die auf der Sonnenseite wachsen, heilen dagegen kalte Krankheiten. Abführende Kräuter sollten im Herbst gesammelt werden, wenn die Natur austrocknet; Brechmittel dagegen im Frühling, wenn die Pflanzen sprießen und sprossen. Orte, wo Lamas und Heilige segnende Worte sprachen, oder die Nähe von Klöstern und Tempeln, verstärken die Heilkraft von Pflanzen.

Der Medizinbuddha.

Gebete, das Chanten von Mantras und tiefe Meditation laden die Pflanzen mit Kraft auf. An Tagen, an denen die astrologischen Bedingungen günstig sind und die Planetenaspekte und Konstellationen passen, werden die Heilpflanzen mit Mantras – etwa dem Medizinbuddha-Mantra oder OM Mani Padme Hum – besungen und zu Salben, Aschen, Heilbutter oder medizinischen Ölen und Räucherstäbchen verarbeitet.

Als besonders stark in der Behandlung der 84 000 möglichen gesundheitlichen Störungen und der 404 Krankheitstypen gelten die »Juwelenpillen«. Sie wirken nicht nur auf physikalisch-organischer Ebene, auf die drei Lebensessenzen (Wind, Galle, Schleim), sondern auch auf seelisch spiritueller Ebene. Sie wirken gegen die drei Geistesgifte Gier, Hass und Verblendung, dargestellt durch das Schwein, die Schlange und den Hahn. Auch die Wirkungen des Karmas vorhergehender Leben beeinflussen sie. Bis zu 165 Zutaten kommen in diese Pillen. Hergestellt werden sie an besonders günstigen Tagen, wie etwa am Geburtstagsfest Buddhas, dem Vollmond im Mai (Vesak). Die Kräuter werden im Tempel aufgehäuft und ununterbrochen von den Mönchen mit Mantras besungen. Zermahlene Edelsteine, alle mit hohem symbolischen Wert, Gold und Silber, die Körperausscheidungen von langjährig meditierenden Lamas, die zermahlenen Knochen von verstorbenen Mönchen und andere wertvolle Dinge werden den zu Pulver gemahlenen Kräutern beigefügt. Die Herstellung dauert manchmal viele Tage. Die fertigen Pillen werden dann in azurblaues Seidenpapier oder Seide gewickelt. Das Blau ist die Farbe des Medizinbuddhas (Bhaisajyaguru). Die »Wunderpillen« werden bei Bedarf bei Vollmond oder Neumond, zerkleinert in heißem Wasser, eingenommen.

Südafrikanische Bantu

Die Bantuvölker des südlichen Afrikas sind Meister der Pflanzenheilkunde. Rund 3000 Medizinpflanzen sind ihnen bekannt. Man begegnet den traditionellen Kräuterkundigen und Kräutersammlern, den Inyangas (Zulu für »Männer der Bäume«) und Ngakas (Soto für »Kräuterheiler«), auf fast jedem Markt. Mit weiß gekalkten Gesichtern – weiß ist die Farbe der Geister – sieht man sie auf dem staubigen Boden sitzen, wo sie ihre auf Decken ausgebreitete Muthi-Medizin feilbieten: Wurzeln, Pulver und trockene Kräuter aller Art, daneben Schlangenhäute, Knochen, Krallen, Innereien, Felle und Fleischstücke von Hyänen, Raubkatzen und anderen wilden Tieren. Die Tierteile sind dazu da, um mit den Kräutern gemischt und zusammen gekocht zu werden, um diesen mehr »Kraft« zu verleihen. Die Heilkräuter riechen wunderbar aromatisch, die halb verwesten Tierteile dagegen stinken oft widerlich. Die Muthi-Medizin ist nicht nur für Bauchschmerzen, Husten oder Kopfweh gedacht, sondern auch für magische Zwecke, etwa gegen den negativen Einfluss andersweltlicher Wesen, gegen Liebeskummer, Blitzschlag oder bösen Zauber oder um sich unsichtbar oder unverwundbar zu machen oder auch um Fußballspiele zu gewinnen.

Die Kräuter werden als Abkochung oder Aufguss eingenommen, mit ihnen wird geräuchert, sie werden geraucht, als Salben oder Pflaster aufgetragen oder als Badezusätze und Dampfbäder verwendet. Besonders beliebt sind Einläufe (Klistiere) in den Darm, aber auch – bei Geschlechtskrankheiten oder -störungen – in die Scheide oder durch die Harnröhrenöffnung. Augentropfen mit medizinischen Pflanzensäften sind ebenfalls beliebt. Eine häufig angewendete Therapiemethode ist das Ritzen (»Skarifizieren«) der Haut mit Rasierklingen und das darauf folgende Einreiben von Pflanzenpulvern.

Afrikanischer Medizinmann; Holzschnitt, J. Leech.

Krankheiten können für die Bantu viele Ursachen haben: neidische Nachbarn, böse Geister, Schwarzmagier, Tabubruch oder unzufriedene Ahnengeister. Die Krankheit ist immer das Resultat von Unstimmigkeiten im gesellschaftlichen Zusammenleben, wobei die Verstorbenen mit einbezogen sind. Die wichtigste Aufgabe des Arztes (Samgoma) ist es, in Trance oder durch Orakel, etwa dem Werfen und Deuten von Knochen, die Ursache der gesundheitlichen Schädigung herauszufinden. Es wird nicht so sehr der Patient diagnostiziert, sondern dessen gesellschaftliches Umfeld. Bei dieser Divination kommen oft entheogene15, bewusstseinserweiternde Pflanzendrogen ins Spiel. Der Inyanga, der Kräuterarzt, steht dem Medizinmann mit dem richtigen Heilkraut zur Seite.