6,99 €

Mehr erfahren.

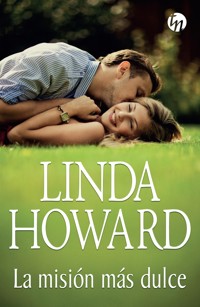

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT

- Sprache: Deutsch

Manche Geheimnisse können tödlich sein ...

Karen hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater. Bis sie ein Paket mit einem mysteriösen Notizbuch von ihm bekommt. Kurz darauf erhält sie einen schockierenden Anruf: Ihr Vater ist in den düsteren Straßen New Orleans ermordet worden.

Für Marc Chastain von der Mordkommission ergibt der Fall eines ermordeten Obdachlosen einfach keinen Sinn - vor allem nicht, nachdem er die attraktive Tochter des Opfers kennengelernt hat. Karen scheint immer wieder in lebensgefährliche Unfälle verwickelt zu sein. Kann das etwas mit dem Notizbuch zu tun haben? Während sie gemeinsam versuchen, mehr herausfinden, kommen sie sich immer näher. Dabei ahnen sie nicht, dass sie einem Mörder auf der Spur sind, der vor nichts zurückschreckt, um an die Geheimnisse von Karens Vaters zu gelangen ...

Jetzt erstmals als eBook - spannend und voller Leidenschaft! Der Roman erschien im Original unter dem Titel Kill and Tell.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Karen hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater. Bis sie ein Paket mit einem mysteriösen Notizbuch von ihm bekommt. Kurz darauf erhält sie einen schockierenden Anruf: Ihr Vater ist in den düsteren Straßen New Orleans ermordet worden.

Für Marc Chastain von der Mordkommission ergibt der Fall eines ermordeten Obdachlosen einfach keinen Sinn – vor allem nicht, nachdem er die attraktive Tochter des Opfers kennengelernt hat. Karen scheint immer wieder in lebensgefährliche Unfälle verwickelt zu sein. Kann das etwas mit dem Notizbuch zu tun haben? Während sie gemeinsam versuchen, mehr herausfinden, kommen sie sich immer näher. Dabei ahnen sie nicht, dass sie einem Mörder auf der Spur sind, der vor nichts zurückschreckt, um an die Geheimnisse von Karens Vaters zu gelangen ...

Linda Howard

Vor Jahr und Tag

Aus dem amerikanischen Englisch von Gertrud Wittich

Dieses Buch ist John Kramer gewidmet und all den anderen Polizisten da draußen. Vielen Dank, John, für die interessante Stadtführung und für all die schönen Insider-Geschichten über New Orleans.

1

Washington D. C., 13. Februar

Mit dem Paketband, das er gestern in einem Supermarkt gestohlen hatte, klebte Dexter Whitlaw die Schachtel sorgfältig an den Ecken zu. Auch einen schwarzen Marker hatte er bei der Gelegenheit mitgehen lassen, mit dem er nun die Adresse in deutlichen Druckbuchstaben auf das Päckchen schrieb. Marker und Paketband einfach auf dem Boden liegen lassend, ging er, das Päckchen unter den Arm geklemmt, zum nächsten Postamt. Es lag nur einen Block weit entfernt, und außerdem war das Wetter für Washingtoner Verhältnisse um diese Jahreszeit auch gar nicht so kalt, acht, neun Grad etwa.

Wenn ich einer von diesen Kongressheinis wäre, dachte er säuerlich, dann müsste ich kein verdammtes Porto bezahlen.

Die bleiche Wintersonne beschien die Bürgersteige. Ernst dreinblickende Regierungsbeamte eilten mit wehenden grauen oder schwarzen Mänteln vorbei und kamen sich dabei äußerst wichtig vor. Wenn man sie nach ihrem Beruf fragte, sagten sie nie: »Ich bin Buchhalter« oder »Ich bin Abteilungssekretärin«, auch wenn sie genau das waren. Nein, in dieser Stadt, in der Status alles war, sagte man: »Ich arbeite im Innenministerium« oder »Ich arbeite im Finanzministerium«; und wenn man richtig die Nase oben hatte, dann benutzte man Abkürzungen wie »DOD« und erwartete, dass jeder wusste, dass damit das Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, gemeint war. Dexter war der Ansicht, dass diesen Leuten allesamt Aufkleber verpasst gehörten mit der Aufschrift DOB, Department of Bullshit.

Ach, die Landeshauptstadt! Der Geruch der Macht lag in der Luft, fast wie das Bouquet eines teuren Weins, und all diese Trottel waren ganz trunken davon. Dexter musterte sie mit einem kalten, distanzierten Blick. Die dachten, dass sie alles wüssten, aber in Wirklichkeit wussten sie gar nichts.

Sie wussten nicht, was wirkliche Macht war, Macht in ihrer reinsten Form, gefiltert, destilliert. Der Mann im Weißen Haus konnte mit einem Wink einen Krieg anzetteln, er konnte mit der Bombe spielen, seine Aktentasche wurde ihm von einem Assistenten nachgetragen und wie dessen Augapfel gehütet. Er konnte den Befehl zum Bombenabwurf geben und Millionen Menschenleben auslöschen, doch würde er das Ganze mit der Gleichgültigkeit desjenigen betrachten, der weit entfernt vom Schauplatz ist. Dexter hatte die wahre Macht kennengelernt, damals in Vietnam, hatte sie in seinem Finger gefühlt, wenn er langsam am Abzugshebel zog. Tagelang hatte er seine Beute verfolgt, hatte regungslos im Schlamm oder zwischen Dornenbüschen gelegen, ohne Rücksicht auf Insekten oder Schlangen, auf Regen oder Hunger, immer wartend auf jenen perfekten Moment, in dem sein Ziel vor seinem Visier auftauchte und Dexter das Fadenkreuz genau dorthin richten konnte, wo er es haben wollte. Dann lag alle Macht bei ihm, er konnte Leben geben oder nehmen, konnte am Abzug ziehen oder es lassen, auf der ganzen Welt gab es dann nur noch zwei Menschen, ihn und sein Opfer.

Der aufregendste Moment seines Lebens war an dem Tag gekommen, an dem ihn sein Sucher an eine gewisse Stelle im dichten Blattwerk eines Baumes lenkte. Als er jene Stelle anvisierte, sah er sich unversehens Auge in Auge mit einem anderen Scharfschützen, einem Russen, dem Aussehen nach zu schließen, der ebenfalls das Gewehr an die Schulter gelegt und ihn selbst ins Visier genommen hatte. Dexter war ihm um etwa eine Sekunde voraus gewesen und hatte seinen Schuss als Erster abgefeuert. Eine Sekunde oder einen Herzschlag später, und der Russe wäre schneller gewesen, und dann würde der alte Dexter jetzt nicht hier im Sonnenschein von Washington D. C. spazieren gehen und die Aussicht bewundern.

Er fragte sich, ob ihn der Russe wohl gesehen hatte, ob er einen Sekundenbruchteil lang gewusst hatte, wen oder was er vor sich hatte, bevor die Kugel ihm das Hirn zerfetzte und jeden Gedanken auslöschte. Keinesfalls konnte er die Kugel kommen gesehen haben, trotz all dem Unsinn und der Special Effects, die diese Typen aus Hollywood einem immer auftischten. Kein Mensch sah die Kugel kommen.

Dexter betrat den wohlig warmen Raum des Postamts und stellte sich in der Schlange vor dem Schalter an. Er hatte sich die Mittagsstunde, also die belebteste Zeit des Tages, ausgesucht, damit sich nicht doch womöglich einer der abgearbeiteten Schalterbeamten später an ihn erinnerte. Nicht, dass irgendetwas an ihm auffällig oder erinnernswert gewesen wäre, abgesehen von den kalten Augen. Doch er ging lieber erst gar kein Risiko ein. Seiner Vorsicht hatte er es zu verdanken, dass er Vietnam überlebt hatte, und auch in den fünfundzwanzig Jahren, die seit seinem Ausflug in die grüne Hölle vergangen waren, hatte die Vorsicht ihm nicht schlecht gedient.

Er sah nicht gerade wohlhabend aus, aber ebenso wenig wie ein Penner von der Straße. Sein Mantel war beidseitig tragbar. Die eine Seite, die er nun außen trug, bestand aus einem robusten, leicht abgewetzten Tweed. Die andere Seite, die er nach außen kehrte, wenn er sich draußen unter den Obdachlosen aufhielt, war zerrissen und voller Flicken, die typische Aufmachung eines Penners. Der Mantel war eine gute, simple Verkleidung. Als Scharfschütze wusste man, wie man sich seiner Umgebung anpasste.

Als die Reihe an ihn kam, legte er das Päckchen zum Wiegen auf den Tresen und fischte ein paar einzelne Dollarnoten aus seiner Manteltasche. Die Schachtel war an Jeanette Whitlaw in Columbus, Ohio, adressiert. Seine Frau.

Er fragte sich, warum sie sich nicht längst von ihm hatte scheiden lassen. Teufel noch mal, vielleicht hatte sie das sogar, er hatte sie ja seit Jahren nicht mehr angerufen. Er überlegte, wie lange es wohl her sein mochte –

»Einen Dollar und dreiundvierzig Cents«, sagte der Schalterbeamte, ohne aufzublicken, und Dexter legte zwei Eindollarmünzen auf den Tresen. Nachdem er das Wechselgeld eingeschoben hatte, verließ er das Postamt ebenso unauffällig, wie er es betreten hatte.

Ja, wie lange war es eigentlich her, seit er zum letzten Mal mit Jeanette gesprochen hatte? Drei Jahre vielleicht. Vielleicht auch fünf. Er achtete nicht sehr auf den Kalender. Er überlegte, wie alt das Kind inzwischen wohl sein mochte. Zwanzig? War sie nicht im Jahr der Tet-Offensive geboren worden? Konnte sein. Achtundsechzig oder neunundsechzig, so um den Dreh. Dann wäre sie also ... verdammt noch mal, sie war neunundzwanzig! Sein kleines Mädchen war fast dreißig! Wahrscheinlich war sie inzwischen verheiratet und hatte Kinder, was ihn zum Großvater machte.

Er konnte sie sich nicht als Erwachsene vorstellen. Seit mindestens fünfzehn Jahren, vielleicht auch länger, hatte er sie nicht mehr gesehen, und in seiner Vorstellung sah er sie immer noch als Sieben- oder Achtjährige, ein dünnes, scheues Rehlein, mit großen braunen Augen und der Angewohnheit, sich ständig auf die Unterlippe zu beißen. Sie hatte nur flüsternd mit ihm gesprochen, und das auch nur dann, wenn er sie direkt ansprach.

Er hätte ihr ein besserer Vater sein sollen und Jeanette ein besserer Ehemann. Er hätte eine Menge Dinge in seinem Leben anders machen sollen, aber diese Erkenntnis konnte das Geschehene auch nicht ungeschehen machen. Das Einzige, was man tun konnte, war, das Versäumte zu bedauern.

Aber Jeanette liebte ihn unbeirrbar, selbst nachdem er als ein vollkommen anderer aus Vietnam zurückgekehrt war, als kalter, distanzierter Mensch. In ihren Augen war er noch immer der rastlose, scharfäugige Junge aus West Virginia, in den sie sich verliebt und den sie geheiratet hatte. Dass dieser Junge im insektenverseuchten Dschungel gestorben und ein Fremder zu ihr zurückgekehrt war, mit den Gesichtszügen und der Gestalt des Jungen aus West Virginia, das schien sie nicht zu begreifen.

Lebendig hatte er sich seitdem nur in den Momenten gefühlt, in denen er ein Gewehr in der Hand hielt und sein Ziel im Visier auftauchte, wenn ihm Adrenalin heiß durch die Adern rauschte, wenn all seine Sinne schlagartig erwachten. Schon komisch, dass ausgerechnet das, was alles Leben in ihm ausgelöscht hatte, nun das Einzige war, bei dem er sich lebendig fühlen konnte. Es war nicht das Gewehr; das Gewehr, und mochte es noch so ein treuer und zuverlässiger Begleiter des Menschen sein, war im Grunde nur ein Werkzeug. Nein, was dieses Gefühl, lebendig zu sein, in ihm hervorrief, das war die Jagd, das Geschick, das sie erforderte, und der daraus resultierende Machtrausch. Ja, er war ein ehemaliger Scharfschütze, und zwar ein verdammt guter. Er hätte vielleicht zu Jeanette zurückkehren können, wenn’s nur das gewesen wäre, dachte er manchmal, obwohl alles Grübeln und Analysieren längst hinter ihm lag.

Er hatte eine ganze Menge Menschen getötet und einen ermordet.

Dieser Unterschied stand glasklar in seinem Bewusstsein. Krieg ist Krieg. Aber Mord ist etwas ganz anderes.

Er blieb bei einem Münztelefon stehen und fischte etwas Kleingeld aus der Tasche. Die Nummer kannte er längst auswendig. Er warf die Münzen ein und lauschte dem Klingeln am anderen Ende der Leitung. Als abgehoben wurde, sagte er laut und deutlich: »Mein Name ist Dexter Withlaw.«

Sein Leben lang hatte er für dieses Verbrechen bezahlt. Jetzt war es an der Zeit, dass jemand anderer die Rechnung übernahm.

2

Columbus, Ohio, 17. Februar

Das Päckchen lag auf der schmalen Vorderveranda, als Karen Whitlaw an diesem Februarabend von der Arbeit nach Hause kam. Ihre Scheinwerfer glitten kurz darüber, als sie den Wagen in die Auffahrt lenkte, aber sie war so müde, dass sie keine Neugier verspürte. Erschöpft griff sie nach ihrer Einkaufstasche, die vollgestopft war mit ihrer Handtasche und all dem anderen Krimskrams, den sie für ihren Job brauchte, und zerrte das schwere, sperrige Ding mühsam aus dem Wagen. Es verhakte sich zuerst an der Beifahrerkonsole, dann am Lenkrad, bis Karen die Tasche schließlich mit einem ungeduldigen Ruck freibekam und sie ihr prompt gegen die Hüfte knallte. Autsch, das tat weh. Durch den Schnee stapfte sie dann mühsam zum Haus und biss die Zähne zusammen, als sie spürte, wie ihr der eisige Schneematsch in die Halbschuhe drang. Natürlich hätte sie besser die Winterstiefel angezogen, aber sie war so erledigt gewesen am Ende ihrer Schicht, dass es nur noch zum Heimfahren gereicht hatte.

Das Päckchen lag aufgestellt auf der Schwelle zwischen Drahtgittertür und Haustür. Sie schloss auf und griff hinein, um das Licht anzuknipsen, dann bückte sie sich und hob das Päckchen auf. Sie hatte nichts bestellt; wahrscheinlich lag hier eine Verwechslung vor.

Im Haus war es kalt und still. Sie hatte wieder einmal vergessen, ein Licht anzulassen, als sie heute Morgen zur Arbeit ging. Sie hasste es, in ein dunkles Haus heimzukehren; es erinnerte sie immer daran, dass ihre Mutter nicht länger da war, dass sie nicht mehr von köstlichen Küchengerüchen und Jeanettes fröhlichem Summen empfangen wurde. Der Fernseher war immer an gewesen, auch wenn keiner hinsah, denn Jeanette mochte die Geräuschkulisse. Egal, wie spät Karen nach Haus gekommen und wie müde sie gewesen war, sie wusste immer, dass ihre Mutter eine warme Mahlzeit und ein Lächeln für sie übrighaben würde.

Bis vor drei Wochen.

Es war alles unheimlich schnell gegangen. Jeanette klagte eines Morgens über Kopf- und Gliederschmerzen und meinte, sich nur erkältet zu haben. Sie klang ein wenig heiser, doch als Karen ihr Fieber maß, lag es nur bei siebenunddreißig zwei, also dachte auch sie, dass es sich lediglich um eine Erkältung handelte. Um die Mittagszeit rief Karen zu Hause an, um zu sehen, wie es ihrer Mutter ging, doch obwohl Jeanettes Husten schlimmer geworden war, beharrte sie darauf, sich lediglich einen harmlosen Schnupfen zugezogen zu haben.

Als Karen dann an jenem Abend nach Hause kam, warf sie nur einen Blick auf ihre Mutter, die in eine Decke gewickelt auf dem Sofa lag und vor Schüttelfrost bibberte, und wusste, dass es sich um eine ausgewachsene Influenza handelte und nicht bloß um eine Erkältung. Ihre Temperatur lag jetzt bei neununddreißig fünf. Und als Karen ihr die Brust mit dem Stethoskop abhörte, musste sie feststellen, dass beide Lungenflügel gefährlich verschleimt waren.

In Karens Augen war es einer der Hauptvorteile, Krankenschwester zu sein, dass man lernte, wie man anderen sanft, aber unweigerlich seinen Willen aufzwingt. Während ihre Mutter also noch darauf beharrte, bloß eine Erkältung zu haben und dass es albern wäre, wegen einer einfachen Erkältung ins Krankenhaus zu fahren, war Karen schon mit rascher, kompetenter Hand bei den Vorbereitungen, sodass Jeanette bereits fünfzehn Minuten später warm eingemummelt im Auto saß auf dem Weg zum Krankenhaus.

Es schneite heftig. Karen hatte Schnee immer gemocht, aber nun erinnerte er sie an jene Nacht, in der sie mit weiß hervortretenden Fingerknöcheln durch die heftig wirbelnde weiße Sturmnacht gefahren war und mit anhören musste, wie ihrer Mutter mehr und mehr die Luft ausging. Sie schaffte es bis zu dem Krankenhaus, in dem sie arbeitete, fuhr gleich bis vor die Notaufnahme und hupte laut, bis Hilfe kam, doch abgesehen vom Schnee konnte sie sich, was diese Nacht betraf, nur noch an Jeanette erinnern, wie schmal und eingesunken sie ausgesehen hatte und wie rasch sie vom Fieberwahn ergriffen worden war, sodass sie nichts mehr wahrnahm, egal, wie sehr Karen auch auf sie einredete.

Akute virale Pneumonie lautete die Diagnose. Alles geschah sehr schnell, sämtliche wichtigen Organe fielen eines nach dem anderen aus, weil der Körper nicht mehr genug Sauerstoff bekam. Jeanette starb trotz der panischen Bemühungen der Ärzte nur vier Stunden nach ihrem Eintreffen im Krankenhaus.

Es gab so vieles zu bedenken, wenn jemand starb. Formulare waren auszufüllen und zu unterschreiben und mussten bei dieser oder jener Behörde abgegeben werden. Anrufe mussten getätigt, Entscheidungen gefällt werden. Sie musste sich ein Beerdigungsinstitut suchen, eine Bestattungsfeier organisieren, einen Sarg auswählen und auch die Sachen, in denen ihre Mutter beerdigt werden sollte. Und dann der Besuch, o Gott, all der Besuch: Freunde und Bekannte ihrer Mutter, die mit Essen vorbeikamen, das sie nie im Leben aufessen konnte, und dann auch noch ihre eigenen Arbeitskollegen und die Nachbarn. Ihre Kehle war wie zugeschnürt gewesen, die ganze Zeit über, ihre Augen rot und entzündet. Sie konnte nicht weinen, vor all diesen Leuten, erst nachts, da schien sie mit dem Weinen gar nicht mehr aufhören zu können.

Irgendwie stand sie die Beerdigung durch, und obwohl sie solche Feiern immer für barbarisch gehalten hatte, verstand sie nun, wozu solche Bräuche dienten, sie verstand, dass sie einem halfen, Abschied zu nehmen, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie alle nahmen Abschied von einer herzensguten Frau, die nie viel vom Leben verlangte, die sich immer mit dem zufriedengab, was sie hatte. Mit Gebeten und geistlichen Liedern gedachten sie dieses einfachen, schlichten Lebens, das nun vorbei war.

Seitdem lebte Karen nur noch von einem Tag zum anderen. Ihr Kummer war groß und noch ganz frisch, und sie verlor jedes Interesse an ihrer Arbeit. So lange waren sie und Jeanette ein Team gewesen, sie beide gegen den Rest der Welt. Zuerst war Jeanette arbeiten gegangen, hatte jede Arbeit angenommen, die sie kriegen konnte, damit sie beide ein Dach über dem Kopf hatten und Karen eine gute Ausbildung bekam. Dann war es Karen, die arbeiten ging und Jeanette, die frei hatte, die endlich tun konnte, was sie am liebsten tat: In ihrem kleinen Heim herumwursteln, kochen, Wäsche waschen, den Haushalt machen, das Nest schaffen, das ihnen die Umstände bisher immer verwehrt hatten.

Aber das alles war jetzt unwiederbringlich vorbei. Alles, was Karen geblieben war, war ein leeres Haus, und sie wusste, dass sie nicht länger hier wohnen bleiben konnte. Heute hatte sie sich endlich einen Ruck gegeben und einen Makler angerufen, der das Haus zum Verkauf ausschrieb. Besser in einem Apartment leben, als jeden Abend in ein leeres Haus heimkehren müssen, zu den Erinnerungen.

Das Päckchen war nicht schwer. Karen hielt es unter einen Arm geklemmt, während sie die Tür zustieß und dann absperrte. Anschließend ließ sie die schwere Tasche von der Schulter auf einen Sessel plumpsen und hielt das Päckchen unters Licht, um den Absender lesen zu können. Es gab keinen, aber der Name ihrer Mutter traf sie wie ein Keulenschlag. »JEANETTE WHITLAW« stand da in ordentlichen Druckbuchstaben. Ihr Herz krampfte sich schmerzlich zusammen. Jeanette hatte nur selten etwas bestellt, aber wenn sie es tat, dann benahm sie sich immer wie ein Kind vor der Weihnachtsbescherung, aufgeregt wartend, bis die Post oder ein Lieferservice kam, und wenn er dann kam, strahlte sie immer übers ganze Gesicht.

Karen brachte das Päckchen in die Küche und schnitt das Paketband mit einem Messer auf. Sie öffnete die Klappen und sah hinein. Ein paar Papiere befanden sich darin und ein kleines Büchlein, das mit Gummis zusammengehalten wurde. Ganz oben lag ein zusammengefaltetes Stück Papier. Sie nahm es aus der Schachtel, entfaltete es und warf automatisch einen Blick auf die Fußzeile, um zu sehen, wer der Absender war. Als sie den gekritzelten Namen »Dex« las, ließ sie den Zettel ungelesen ins Päckchen zurückfallen.

Der gute alte Dad. Jeanette hatte seit mindestens vier Jahren nichts mehr von ihm gehört. Karen selbst hatte seit ihrem vierzehnten Lebensjahr nicht mehr mit ihm gesprochen. Er hatte damals angerufen, um ihr zu ihrem Geburtstag zu gratulieren, doch er war betrunken gewesen, und es war nicht mal annähernd ihr Geburtstag. Jeanette weinte danach die ganze Nacht lang. An diesem Tag verwandelten sich Karens Groll und Verwirrung in Hass, und wenn sie danach zu Hause war, die paarmal, die er anrief, weigerte sie sich strikt, mit ihm zu sprechen. Jeanette hatte das großen Kummer bereitet, aber so, wie Karen die Sache sah, war es immer noch besser, gegen jemanden einen Groll zu hegen, als Frau und Kind einfach zu verlassen, also blieb sie unnachgiebig.

Sie ließ die Schachtel auf dem Küchentisch stehen und trottete müde ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Die zerknitterte grüne Schwesternuniform warf sie achtlos auf den Fußboden. Gott, ihr taten die Füße weh, sie hatte höllische Kopfschmerzen und war einfach krank vor Kummer. Im Moment arbeitete sie eine lange Schicht, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends, was sie zwar ablenkte, ihre Depressionen aber noch verschlimmerte. Sie hatte das Gefühl, schon seit Wochen keine Sonne mehr gesehen zu haben.

Ihre Füße waren eiskalt, und sie schlüpfte rasch aus den nassen Schuhen und in eine warme, weiche Jogginghose und dicke Socken. Sie fror und war hundemüde. Sehnsüchtig dachte sie an Wärme und Sonnenschein. Einmal, sie war erst zwei Jahre alt gewesen, waren sie eine Zeit lang in Florida stationiert. Karen konnte sich nicht wirklich daran erinnern, aber wenn sie die Augen zumachte, dann dachte sie an lange, heiße, faule Tage in ewigem Sonnenschein. Jeanette hatte oft sehnsüchtig von Florida gesprochen, wahrscheinlich, weil ihre Tage damals noch relativ glücklich gewesen waren. Dann war Dexter nach Vietnam gegangen und eigentlich nie wieder heimgekehrt. Jeanette war in die Berge von West Virginia gezogen, wo sie ursprünglich herkam, um bei ihrer Familie auf die Rückkehr ihres Mannes zu warten und für eine sichere Heimkehr zu beten.

Doch der kurze Aufenthalt war immer länger geworden, und der Mann, der schließlich auf ihrer Türschwelle auftauchte, war nicht mehr derselbe, der sie verlassen hatte. Karen konnte sich noch sehr gut an jene Tage erinnern und daran, wie mürrisch und verschlossen er gewesen war, wie er immer getrunken hatte und wie sie auf Zehenspitzen herumgegangen war, um nicht einen seiner plötzlichen Wutausbrüche zu provozieren. Er wurde immer unausstehlicher, und nicht einmal Jeanettes unverrückbare Liebe konnte ihn halten. Er begann immer öfter zu verschwinden, ein, zwei Tage zuerst, dann eine Woche, mehrere Wochen, bis aus den Wochen Monate wurden und Jeanette eines Tages erkennen musste, dass er sie für immer verlassen hatte. Viele Nächte weinte sie sich in den Schlaf; auch daran konnte sich Karen noch gut erinnern.

Sie zogen von West Virginia nach Ohio, wo Jeanette einen besseren Job fand. Danach gab es noch die paar Anrufe, ein paar Briefe, und einmal tauchte Dexter tatsächlich für einen kurzen Besuch auf. Karen war damals in der Schule gewesen und hatte ihn nicht gesehen; er war schon fort, als sie nach Hause kam. Aber Jeanettes Wangen waren gerötet, ihr Gesicht hatte sanft gestrahlt, und Karen war mit ihren neunzehn Jahren reif genug gewesen, um zu wissen, dass ihre Eltern den Besuch in Jeanettes Schlafzimmer verbracht hatten. Das war jetzt zehn Jahre her, und Jeanette hatte ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber sie hatte dennoch nie aufgehört, ihn zu lieben. Das verstand Karen zwar nicht, aber sie akzeptierte die Beständigkeit der Gefühle ihrer Mutter. Jeanette liebte ihren Ehemann bis zu ihrem Ende, obwohl er sie verlassen hatte.

Nach einem kalten Abendessen, das aus einem Teller Cornflakes bestand, zwang sich Karen, den Brief nochmals zur Hand zu nehmen.

»Jeanie – hier sind ein paar alte Papiere von mir. Leg sie in ein Bankschließfach, und heb sie für mich auf. Sie sind vielleicht eines Tages einen hübschen Batzen Geld wert – Dex.«

Das war’s. Kein Gruß, kein »liebe Jeanie«, kein »es liebt dich dein«. Er schickte einfach seinen Müll an ihre Mutter und erwartete, dass sie ihn für ihn aufhob.

Und das hätte sie auch. Jeanette hätte sich sorgfältig an seine Anweisungen gehalten und selbst das kurze Schreiben aufgehoben, zusammen mit dem erbärmlich dünnen Stapel Briefe, den sie aus seiner Zeit in Vietnam bewahrte.

Karens erste Reaktion war, das Päckchen in den Müll zu werfen. Doch sie unterließ es aus Achtung vor ihrer Mutter. Stattdessen brachte sie es in Jeanettes leeres Schlafzimmer und legte es in einen von den Umzugskartons, in denen sie die Sachen ihrer Mutter verstaut hatte. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, etwas davon wegzuwerfen, also hatte sie einen Containerraum gemietet, um vorerst einmal alles dort unterzustellen, bis sie zum Ausmisten bereit war.

Sie war beinahe fertig mit Packen. Nur noch einige wenige Dinge fehlten, die auf der Schminkkommode standen. Karen legte auch sie hinein und klebte den Karton dann mit Paketband zu.

Wenn sie Glück hatte, wäre das Haus schon bald verkauft, der Frühling würde kommen, und sie würde die Sonne wiedersehen.

3

New Orleans, Louisiana, 5. August

Es war fast Mitternacht. Er wurde verfolgt. Wieder einmal. Dexter Whitlaw wandte den Kopf gerade weit genug, um aus dem Augenwinkel eine Bewegung sehen zu können. Das Blut rauschte ihm in den Ohren vor Erregung, und fast musste er grinsen. Es gab einfach nichts Besseres als die Jagd, selbst wenn er die Beute war. Seit beinahe sechs Monaten waren sie nun schon hinter ihm her, und es machte ihm einen Riesenspaß, all seine Geschicklichkeit, all die alten Kenntnisse aufzubieten, um ihnen zu entwischen. Was für eine Hatz, quer durchs ganze Land, im Zickzack, in Schlenkern, und immer wieder auftauchen in den großen Städten, um einen weiteren Anruf zu tätigen. Er hatte nicht erwartet, dass es leicht werden würde, und man enttäuschte ihn nicht, aber er kannte seinen Mann.

Nachdem das erste »Geh zum Teufel« in seinen Ohren verklungen war, hatte er mit seinem Katz-und-Maus-Spiel begonnen. Erpressung konnte so brutal sein wie eine Amputation, oder so delikat, als würde man versuchen, einen riesigen Lachs mit dem Faden einer Spinnwebe zu angeln. Zuerst hatte er seine Beweise präsentiert – einige davon zumindest; es sollte nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was er anrichten konnte, wenn man auf seine Bedingungen nicht einging.

Wie erwartet, reagierte das Täubchen mit Zorn. Alles andere als eingeschüchtert, pfiff es seine Hunde herbei und hetzte sie Dexter auf den Hals. Die meisten Männer wären inzwischen bereits im Jenseits, aber Dexter hatte drei Jahre seines Lebens damit zugebracht, ausdauernd und geduldig zu sein, klug zu sein und sich seiner Umgebung so gut anzupassen, dass die Hunde ein paarmal direkt an ihm vorbeimarschierten, ohne es zu bemerken, genau wie Charlie und die Nordvietnamesen damals.

Dexter fühlte sich großartig. So herrlich lebendig hatte er sich nicht mehr gefühlt, seit er den Russen vor dem Visier gehabt und gewusst hatte, dass einer von ihnen nur noch den Bruchteil einer Sekunde zu leben haben würde.

Der Spürhund, der ihm zurzeit auf den Fersen war, war besser als die anderen. Nicht so gut wie der gute alte Dex, dachte er überschwänglich, aber gut genug, um ihm ordentlich einzuheizen. Teufel noch mal, den kannte er sogar; falls er sich nicht irrte, wurde er diesmal von keinem geringeren als Rick Medina verfolgt, einem der besten Agenten, die der CIA damals, vor fünfundzwanzig Jahren, in den schwülen grünen Jagdgründen hatte. Eine andere Zeit, eine andere Welt, aber hier waren sie dieselben alten Spieler und dasselbe alte Versteckspiel.

Dexter verschmolz mit der Dunkelheit, kauerte sich kurz nieder und wartete darauf, dass sein Verfolger den nächsten Zug machte. Ein weniger vorsichtiger Mann hätte zuerst geschossen und seine Identität nachher überprüft, aber dieser Kerl war gerissen. Angenommen, Dexter wusste nicht, dass er verfolgt wurde; ein überhasteter Mord eines Unbeteiligten, und das eigentliche Opfer verschwand auf Nimmerwiedersehen oder war zumindest für mehrere Wochen unauffindbar. Und dann durfte man auch die unerwünschte Einmischung der Cops nicht vergessen. Sicher, meist machten sich die Bullen keine großen Gedanken über das vorzeitige Ableben eines Penners von der Straße, selbst wenn dieses Ableben durch eine Kugel in den Schädel verursacht worden war. Aber man wusste ja nie; vielleicht war ja gerade nicht viel los, und ein wenig Aufregung kam gerade recht, oder es erschien unerwartet irgendein Fernsehteam auf der Bildfläche, das jede Menge Wirbel machte und die Cops zwang, die Ärsche in Bewegung zu setzen – »Shit happens«, Mist passiert eben, wie schon die berühmte Autoaufkleberweisheit sagt.

Dexter wartete also. Mit langsamen, geisterhaften Bewegungen beschmierte er sich Gesicht und Hände mit Dreck, um in der Dunkelheit nicht aufzufallen. Dann duckte er den Kopf und verharrte regungslos. Er wusste, dass er nun für jemanden, der etwa in die enge Gasse spähen mochte, buchstäblich unsichtbar sein musste.

Nach einigen Minuten hörte er, wie schlurfende Schritte näher kamen. Vielleicht war es ja sein Verfolger, der Jäger, vielleicht aber auch nur ein anderer Penner. Dexter regte sich nicht.

Die Schritte hielten inne. Dexter stellte sich vor, was jemand, der in die Gasse blickte, wohl sehen mochte: herumliegende Abfälle, zerbrochene Bierflaschen, ein stinkendes Häufchen Müll, zu klein, als dass sich ein Mensch dahinter hätte verstecken können. Doch genau das war der Fall. Es hatte zuvor geregnet; auf den Straßen schimmerten Pfützen. Sämtliche leere Schachteln, die noch wenige Stunden zuvor in der Gasse herumgelegen haben mochten, waren nun verschwunden, um Bedürftigen Schutz vor dem Regen zu gewähren. Einem gewöhnlichen Bluthund musste die Gasse leer und verlassen erscheinen, aber Medina war kein gewöhnlicher Bluthund; auch er hatte sein Training in Vietnam durchlaufen, also verstand auch er sich in der Kunst, geduldig zu warten, bis das Opfer einen Fehler macht.

Nun, in diesem Fall würde er lange warten müssen, dachte Dexter fröhlich. Dexter Whitlaw machte keine Fehler, nicht in dieser Sache jedenfalls. Er mochte ja alles andere in seinem Leben vermasselt haben, aber er war ein erstklassiger Jäger. Also wartete er, selbst nachdem die schlurfenden Schritte längst verhallt und andere Schritte gekommen und verklungen waren. Eine Ratte schnüffelte an seinen Schuhen, doch er verharrte regungslos. Nach einer Weile wurde er belohnt, dieselben schlurfenden Schritte waren zu hören, und wieder pausierten sie am Eingang zur engen Gasse. Der Jäger wollte sehen, ob die Gasse noch genauso aussah wie vorher oder ob sich eventuell etwas verändert hatte. Nichts hatte sich verändert. Zufrieden darüber, dass sein Opfer hier nicht zu finden war, ging der Jäger wieder mit demselben Schlurfen, denn ein guter Jäger gibt niemals seine Tarnung auf.

Der schlurfende Gang hätte vielleicht einen anderen getäuscht, nicht aber Dexter, der Medina einmal dabei beobachtet hatte, wie er mit demselben betrunkenen Schlurfen zwei Schläger in einer Kneipe in Saigon köderte. Sie hatten sich in der falschen Sicherheit gewogen, der Yankee wäre viel zu besoffen, um sich gegen sie wehren zu können. Den beiden, die sich auf betrunkene amerikanische Soldaten spezialisiert hatten, machte es Spaß, die hilflosen Jungen zu verprügeln, nachdem sie ihnen das Geld abgenommen hatten. In der Woche zuvor war ein junger Soldat an seinen inneren Verletzungen gestorben, und einige Amerikaner hatten mit einer erbarmungslosen Suche nach den beiden Vietnamesen begonnen.

Als derjenige, der die beiden aufgespürt und identifiziert hatte, gebührte Rick Medina die Ehre, sie sich vorzuknöpfen. Zwei saubere Kopfschüsse, und die Sache wäre erledigt gewesen, aber Medina wollte die beiden ein wenig zappeln lassen.

Medina sah aus wie ein typischer sauberer amerikanischer Durchschnittsjunge, schlank und gut aussehend, das braune Haar im kurzen Bürstenschnitt, die Kleidung immer sauber und gebügelt, selbst bei der unerträglichen Schwüle, die dort herrschte. Er war intelligent und immer freundlich – fast immer, jedenfalls. Wenn ihm etwas stank oder wenn er arbeitete, dann verschwand diese Freundlichkeit, als hätte sie nie existiert, und in seinen leuchtenden blauen Augen stand auf einmal das kalte Funkeln eines Killers.

Medina lockte die beiden Vietnamesen aus der Kneipe in eine dunkle Seitengasse; sie machten nicht mal den Versuch zu verbergen, dass sie ihn verfolgten, so sicher waren sie sich seiner Wehrlosigkeit. Sie näherten sich ihm wie Bluthunde einem Kaninchen, aber in letzter Sekunde wirbelte das Kaninchen herum, jedes Anzeichen von Trunkenheit war verschwunden. Das Messer in seiner Hand hatte eine geschwärzte Klinge, damit sie nicht reflektierte. Wahrscheinlich sahen es die beiden Vietnamesen gar nicht richtig. Sie konnten nur spüren, was es anrichtete, und was sie spürten, war ein scharfer, brennender Schmerz, der an verschiedenen Stellen ihrer Körper aufloderte, Feuer, das Medinas blitzschnelle Hände entfachten, Schnitte, die nie tief genug gingen, um zu töten – noch nicht, jedenfalls. Medina zerschlitzte die beiden im wahrsten Sinne des Wortes, wobei er die ganze Zeit über in ihrer Sprache auf sie einflüsterte, damit sie auch wussten, was geschah und warum.

Sie versuchten zu fliehen, fanden den Ausgang der Gasse jedoch von mehreren Amerikanern mit unbewegten Gesichtern und Pistolen in den Händen blockiert. Da wussten sie, dass sie in der Falle saßen, und gerieten in Panik. In ihrer Hysterie hielten sie Medina für weniger gefährlich und machten sich wieder über ihn her. Ein tödlicher Fehler.

Rick Medina arbeitete an jenem Abend wie eine Präzisionsmaschine, ein regelrechter Gemüsezerkleinerer. Er stach und er schlitzte, er sprang vor und zur Seite, und mit jeder Bewegung des Messers trennte er einem Opfer ein Körperteil ab – ein Ohr, einen Finger, eine Nase. Die beiden brüllten sich die Seele aus dem Leib, bis er schließlich mit ihnen Schluss machte, ihnen hübsch sauber die Kehle aufschlitzte und sie zu Boden fallen ließ. Dann trat er seelenruhig über die reglosen Körper hinweg und ging zu seinen Kameraden, die am Ausgang der Gasse auf ihn warteten. Sein Gesicht war vollkommen reglos.

Medina war danach allein fortgegangen, hatte jede Gesellschaft abgelehnt, und als er am nächsten Tag wieder auftauchte, war er wieder ganz der alte, freundliche Rick. Die Tötungen hatte er hinter sich gelassen.

Das war’s, was Medina auszeichnete, dachte Dexter. Er war ein eiskalter Killer, wenn es die Umstände erforderten, aber kein Mörder. So brutal die Exekutionen auch gewesen sein mochten, sie waren nicht mehr als das: Exekutionen. Eine Lehre, die so schnell nicht vergessen werden konnte. Danach genossen die jungen amerikanischen Soldaten ein bisschen mehr Sicherheit, wenn sie sich in den Bars und Bordellen von Saigon amüsierten. Medina wusste, dass er einen persönlichen Preis für die beiden Tötungen bezahlen musste, und akzeptierte ihn.

Wo auch immer die moralische Grenze verlaufen mochte, die Medina sich gesetzt hatte, er hatte sie nie überschritten. All seine Tötungen waren gerechtfertigt gewesen. Wenn Dexter darüber nachdachte, dann wurde ihm klar, dass er keinen Menschen auf der Welt so achtete wie Rick Medina. Medina hatte sich an seinen Moralkodex gehalten; er selbst, Dexter, nicht, und er hatte all die Jahre dafür gebüßt.

Falls ihn überhaupt jemand fangen konnte, dann Medina. Dieses Bewusstsein verlieh der Jagd eine besondere Würze.

Dexter erhob sich schließlich. Ein Blick in den Sternenhimmel verriet ihm, dass ungefähr zwei Stunden vergangen sein mochten.

Es war Zeit, seine Aufmachung als Penner loszuwerden. Sie hatte eine ganze Weile funktioniert, doch nun war ihm Medina auf den Fersen. In den Gassen und Suppenküchen würde er als Erstes nachsehen, also durfte sich Dexter dort nicht mehr aufhalten. Das war zu schade; Penner genossen eine Anonymität wie keine andere Bevölkerungsschicht, denn die Leute vermieden es bewusst, einen Penner anzusehen. Die Cops verschwendeten auch keine Zeit mit ihnen, und sie wiederum waren kaum geneigt, den Cops etwas auszuplaudern. Es gab andere Verkleidungen, mit deren Hilfe er sich verstecken konnte; der Trick dabei war, sich seiner Umgebung so perfekt wie möglich anzupassen, egal, wie diese auch aussehen mochte.

New Orleans bot ihm da eine große Auswahl an Möglichkeiten, und Dexter zog mehrere davon in Betracht, während er sich dem Viertel, in dem zu jeder Tages- und Nachtzeit ein reges Treiben herrschte, in einem weiten Bogen näherte. Er kreuzte mehrmals die St. Charles Street, ging immer wieder ein Stück zurück, dann weiter, immer wachsam, bis er schließlich Carondelet erreichte. Die ganze Zeit über beobachtete er dabei seine Umgebung, immer auf der Hut vor einem möglichen Verfolger, sah aber nichts Verdächtiges.

Nun ging er die Carondelet herunter und kreuzte die Canal, wo die Carondelet zur Bourbon Street wurde. Noch immer schlenderten Touristen übers unebene Pflaster, tauchten aus Restaurants, Kneipen und Stripbars auf. Einige waren ganz offensichtlich betrunken, in der Hand große Plastikbecher mit überschwappendem Bier oder Hurricanes. Mehrere trugen billige Halsketten aus Plastik und Paillettenmasken, obwohl der Mardi Gras schon Monate her war.

Die Lichter der Bars glitzerten auf den nassen Gehsteigen, und aus den offenen Türen klang laute Jazzmusik, die sich mit den härteren Rhythmen aus den Striplokalen stritt, wo gelangweilte Tänzer und Tänzerinnen die Hüften kreisen ließen, sich an Stangen rieben und taten, als wäre das alles unheimlich sexy.

Gelächter ertönte aus einer Touristengruppe, drei wohlbetuchte junge Männer, am Arm je eine grell geschminkte Schöne im Cocktailkleidchen. Während Dexter zusah, streifte ein Mann an der Gruppe vorüber und verschwand dann rasch um die nächstgelegene Straßenecke. Dexter vermutete, dass er mindestens einem der jungen Männer die Brieftasche abgenommen hatte. Keiner aus der Gruppe merkte jedoch nur das Geringste.

Es kam ihm vor, als würde er einen Film ansehen, als würde er selbst in einer ganz anderen Welt leben als diese Touristen. Sie schienen ihn überhaupt nicht wahrzunehmen, blickten an ihm vorbei, ja durch ihn hindurch. Dexter schauderte plötzlich trotz der schwülen Hitze dieser südlichen Sommernacht. Seit Vietnam fühlte er sich nicht mehr zugehörig, doch jetzt kam ihm die Kluft noch viel tiefer vor, als würden ihn die Touristen nicht mal hören, wenn er schrie.

Ein seltsames Gefühl war das. Wieder überlief ihn ein Schaudern. Er ging die Bourbon entlang, warf im Vorbeigehen einen Blick in die offenen Lokale, nahm das ausgelassene Gelächter und die Musik jedoch nur wie aus weiter Entfernung wahr. Hier waren noch besonders viele Nachtschwärmer unterwegs und berittene Polizisten, deren Hufgeklapper laut auf den Pflastersteinen dröhnte. Dexter ging unwillkürlich schneller, auf der Suche nach einer dunklen Gasse, wo er ein Weilchen in Deckung gehen und dieses unheimliche Gefühl abschütteln konnte. Aber hier war er nicht in den Außenbezirken der Stadt, hier befand er sich mitten im French Quarter, wo Gassen gewöhnlich Eingänge zu Hinterhöfen markierten. Und wenn es sich dabei um private Hinterhöfe handelte, waren die Eingänge gewöhnlich mit schmiedeeisernen Gittern versperrt. Und wenn es der Hinterhof eines Restaurants war, dann würde er dort wohl kaum seine Ruhe finden.

Er ermahnte sich, dass er nicht wegen der Ruhe hierhergekommen war; er war wegen des Rummels auf der Bourbon Street gekommen, weil er dort in dem Gewimmel der Fußgänger leicht untertauchen konnte. Alles, was er tun musste, war, dieses eigenartige Gefühl abschütteln und weitermachen wie gehabt. Vielleicht sollte er New Orleans ganz den Rücken kehren, jetzt, wo ihm Medina auf den Fersen war.

Medina. Als Dexter darüber nachdachte, fiel ihm auf einmal ein, was ihn so sehr an der Sache störte, was ihm so unheimlich vorkam. Medina war niemandes Bluthund. Der Mann besaß Prinzipien. Viel konnte in den Jahren passieren, Dinge, die die Menschen veränderten, doch es brauchte schon ein wahres Wunder, um aus Rick Medina einen Mietkiller zu machen.

So, wie er es sah, gab es drei Möglichkeiten: Erstens, man hatte Medina belogen, aber diese Überlegung kam ihm aufgrund von Medinas Persönlichkeit als die unwahrscheinlichste vor. Er würde es nie verzeihen, wenn man ihn benutzte, und falls er es je herausfand, hätten die Verantwortlichen bitter dafür zu bezahlen.

Zweitens, Medina war tatsächlich hinter ihm her, aber für eine dritte, eine unbekannte Partei. Vielleicht war sein Geheimnis ja doch nicht so wohlgehütet, wie er gedacht hatte. Die Verschwörungstheorie, also. Na ja. Nicht gerade die naheliegendste Möglichkeit, aber wie hatte jemand so schön gesagt, selbst Paranoide haben echte Feinde.

Und drittens, Medina befand sich aus einem völlig anderen Grund hier. Es war purer Zufall, dass Dexter ihn gesehen und erkannt hatte.

O ja, und Schweine können fliegen.

Dexter erreichte die St. Ann Street und bog in sie ein, wobei er es vermied, einen Blick ins Schaufenster des Voodoo Shops zu werfen, an dem er vorbeikam. Ihm war schon unheimlich genug, auch ohne das Mistzeug. Vielleicht hätte er ja besser auf der Bourbon bleiben sollen; die St. Ann war regelrecht ausgestorben.

Medina trat lautlos aus dem Schatten und blieb in geringer Entfernung vor ihm stehen, in der Hand eine 22er mit Schalldämpfer, den Arm ausgestreckt.

Dexter blieb wie vom Donner gerührt stehen und blickte in die stillen blauen Augen seines Gegenübers. Seine eigene Pistole steckte im Rücken seines Hosenbunds, und er wusste, dass er sie nie rechtzeitig würde erreichen können. Der Tod starrte ihm ins Gesicht, und seltsamerweise musste er in diesem Moment an Jeanette denken. Er sah ihr liebes Gesicht vor sich, erinnerte sich deutlich daran, wie fest sie ihn bei seinem letzten Besuch gehalten hatte, und mit staunender Ehrfurcht erkannte er, wie sehr sie ihn lieben musste.

Und mit einem Blick hinter Medina erkannte er schlagartig, wie sie es angestellt hatten. Es gab ein viertes Szenario, eins, das ihm entgangen war.

»Pass a-«, begann er, aber Medinas Finger krümmte sich gleichzeitig sanft um den Abzugshebel, und die Kugel durchschlug sauber und präzise seine Stirn und machte jeglichen Gedanken und Gefühlen ein Ende.

Die letzten Worte aus Dexter Whitlaws Mund ließen Rick Medina dann blitzschnell herumfahren, wobei er sich auf ein Knie niederließ. Er war stark und geschmeidig wie ein Tänzer, aber er war mittlerweile auch schon sechsundfünfzig Jahre alt und seine Reflexe ein klein wenig langsamer. Er konnte noch einen Schuss abfeuern, bevor ihn zwei Kugeln wie Vorschlaghämmer in die Brust trafen und leblos auf dem Straßenpflaster zusammenklappen ließen. Mit blicklos werdenden Augen starrte er noch die drei schattenhaften Gestalten an, die sich über ihn beugten. Benutzt, dachte er hasserfüllt. Reingelegt und benutzt. Blinde Wut durchzuckte ihn und dann nichts mehr.

Ein Auto hielt am Gehsteigrand, und der Kofferraumdeckel sprang auf. Rasch ergriffen die drei Medinas Leiche und stopften sie in den Kofferraum. Einer dachte noch daran, die 22er mit dem Schalldämpfer aufzuheben und zu der reglosen Gestalt zu werfen; ein anderer klopfte rasch Dexter Whitlaws Taschen ab und beantwortete die fragenden Blicke seiner Kollegen mit einem Kopfschütteln. Dann setzten sie sich ins Auto und fuhren seelenruhig davon, gerade als ein Mann und eine Frau von der Bourbon Street her um die Ecke bogen und langsam auf Dexter Whitlaws reglosen Körper zuschlenderten.

Das Pärchen erblickte den Mann auf dem Gehsteig, und die Frau zupfte den Mann am Ärmel. »Lass uns einen Bogen um den Betrunkenen machen«, sagte sie. Der Mann, der schon ein paar Hurricanes intus hatte und daher in recht nachgiebiger Stimmung war, pflichtete ihr bei, und sie gingen auf die andere Straßenseite, um der hässlichen Seite des Lebens nicht zu nahe zu kommen.

Es vergingen weitere dreiundzwanzig Sekunden, bis eine Gruppe von vier jungen Frauen kichernd und leicht angetrunken auf hohen Absätzen dahergestöckelt kam und feststellte, dass der Mann, der auf dem Gehsteig der St. Ann Street lag, ein Loch in der Stirn hatte. Der Spaß, mit dem sie noch vor wenigen Minuten den männlichen Stripper in der Bar angefeuert hatten, fand ein jähes Ende.

Ihre schrillen Schreie zerrissen die von der Bourbon Street herüberdringende Musik und das Gelächter. Köpfe wurden neugierig herumgedreht. Ein paar Männer liefen spontan los, aufgeschreckt durch die Hilferufe der Frauen. Andere folgten, was die Aufmerksamkeit der berittenen Polizisten erregte.

Wäre Dexter Whitlaw noch am Leben gewesen, er hätte ihnen sagen können, dass dreiundzwanzig Sekunden eine kleine Ewigkeit sind, wenn es Spitz auf Knopf steht. Dann sind Zeugen verschwunden, Autos wie vom Erdboden verschluckt, Gelegenheiten verpasst, und die Zeit wäscht all die vergänglichen Spuren hinfort, die der Mensch hinterlässt.

4

»Shit.«

Detective Marc Chastain rieb sich übers unrasierte Gesicht und fühlte die Stoppeln. Er gähnte und nippte an dem Becher mit heißem Kaffee, den ihm ein Streifenpolizist gereicht hatte. Es war drei Uhr morgens, was bedeutete, dass er knapp drei Stunden Schlaf gehabt hatte. Er war geneigt, ein wenig gereizt zu sein, beherrschte sich jedoch, da er zu diszipliniert war, um sich von einer Kleinigkeit wie Schlafmangel von seinem Job ablenken zu lassen. Er konnte den Schlaf ja in der nächsten oder übernächsten Nacht nachholen, der arme Schlucker, der auf dem aufgesprungenen Pflaster lag, konnte das nicht.

Einer der Nachteile, wenn man im Viertel wohnte – einmal abgesehen von uralten Strom- und noch älteren Wasserleitungen –, bestand darin, dass man gewöhnlich als Erster am Schauplatz war, wenn hier etwas passierte, was bedeutete, dass es automatisch sein Fall wurde. Verflucht noch mal, er war zu Fuß herspaziert und war trotzdem ganze zwei Minuten früher dran als der nächste Detective.

Aber so mies er sich auch fühlen mochte, er war immer noch besser dran als der Obdachlose auf dem Gehsteig, bei dem allmählich die Leichenstarre einzutreten begann. Er blinzelte mit geröteten Augen und kritzelte eifrig Notizen auf seinen Block.

Das Opfer war etwa eins achtzig groß, wog zirka neunzig Kilo. Alter so zwischen fünfzig und fünfundfünfzig. Graues Haar, braune Augen. Er lag verdreht, halb auf der rechten Seite, den rechten Arm hinter dem Rücken; der Arm hatte verhindert, dass er flach auf den Rücken gesunken war. Ein sauberes kleines Loch prangte auf seiner Stirn, doch es gab keine Austrittswunde am Hinterkopf, was bedeutete, dass die Kugel noch im Hirn steckte. Eine 22er, dachte Marc. Die Waffe besaß nicht genug Schusskraft, um den Schädel zweimal zu durchschlagen, also war die Bleikugel im Gehirn stecken geblieben, wo sie herumwirbelte und das Gewebe verheerend zerstörte. Es war fast kein Blut zu sehen, was bedeutete, dass das Opfer sofort tot gewesen war. Profis benutzten 22er, doch war dies leider auch die billigste und am leichtesten erhältliche Handfeuerwaffe, was sie zum Lieblingsspielzeug, zur »Saturday Night Special« der Kids von der Straße machte. Trotz des ganzen Geschreis um ein vollständiges Verbot von Handfeuerwaffen war Marc der Ansicht, eine bessere Chance gegen eine schlecht gezielte 22er-Kugel zu haben als gegen eine Zwanzig-Zentimeter-Klinge oder einen beschlagenen Baseballschläger. Denn wenn so ein Typ nahe genug an einen rankam, um eine solche Waffe benutzen zu können, dann war es ihm todernst, und das Resultat noch viel brutaler.

Er konnte Drogen als Motiv nicht ganz ausschließen, doch bevorzugten die Pusher, ob es sich nun um Einzelpersonen oder ganze Gangs handelte, gewöhnlich stärkere Feuerwaffen. Die ballerten am liebsten alles nieder, weil sie dachten, dass es mehr Eindruck machte, ein heißer Bleihagel in ein paar Sekunden. Eine hübsche, saubere Kugel in die Stirn war nicht ihr Stil, das war nicht dramatisch genug.

Marc hob den Kopf und blickte sich um. Die grellen Scheinwerfer von Fernsehkameras schienen ihm in die Augen, und er verengte sie, um trotz des grellen Lichts einen langsamen prüfenden Blick über die versammelte Menschenmenge gleiten lassen zu können. Vier junge Frauen in munterer Aufmachung waren von den übrigen getrennt worden; eine von ihnen schluchzte hysterisch, und ein Sanitäter stand bei ihr, um sie zu beruhigen. Diese vier hatten die Leiche entdeckt. Ein Streifenpolizist widmete sich den dreien, die noch halbwegs ansprechbar waren, ließ sich ihre Namen geben und machte sich Notizen. Den Zeuginnen würde sich Marc in ein paar Minuten zuwenden.

Alle anderen waren von den Schreien der jungen Frauen angelockt worden, und die Fernsehkameras dann von der Menschentraube. Er seufzte. Normalerweise war ein ermordeter Obdachloser kaum eine Erwähnung in der Zeitung wert, geschweige denn im Fernsehen. Hätte ein Streifenpolizist die Leiche entdeckt, dann wäre es gar nicht erst zu diesem Zirkus gekommen. Aber New Orleans war nun mal eine Touristenstadt, und alles, was mit Touristen zu tun hatte, machte automatisch Schlagzeilen. Jetzt würden die Zeitungen und Nachrichtensendungen wieder voll sein mit Berichten über New Orleans’ erschreckende Mordrate.

Was spielte es schon für eine Rolle, dass die meisten dieser Morde sich in Drogenkreisen abspielten, dass der Durchschnittsbürger in New Orleans ebenso sicher war wie die Bürger in jeder anderen amerikanischen Stadt, vorausgesetzt, besagte Bürger besaßen Verstand genug, um sich aus bestimmten Stadtvierteln rauszuhalten, aber eine Statistik war nun mal eine Statistik und konnte beliebig oft von jedem Besserwisser zitiert werden. Nun würde sich der Bürgermeister – vielleicht mehr aus Angst vor dem drohenden Verlust von ein paar Touristendollars als aus Furcht vor einer tatsächlichen Bedrohung für Leib und Leben – wieder einmal genötigt fühlen, den Police Commissioner unter Druck zu setzen. Der Commissioner würde sich dann über den Chief of Police hermachen, und der ganze Bullshit würde am Ende bei den Detectives und Streifenpolizisten der Stadt landen.

Einfach herrlich.

Er warf noch einen Blick auf das Mordopfer, wobei er sich jedes Detail genau einprägte. Diesmal fiel ihm eine eigenartige Falte im Hemd der Leiche auf, eine komische Wölbung dicht über dem Hosenbund am Rücken. Er ging neben der Leiche in die Hocke und benutzte seinen Kuli, um den Hemdzipfel vorsichtig zu lüften. Siehe da, es steckte eine Pistole im Hosenbund des Obdachlosen.

»Jesus«, sagte Shannon, der neben ihm stand. »Ganz schön teures Stück für ’nen Penner von der Straße. Ich frag mich, wo er das wohl geklaut hat.«

Marc drehte sich so, dass er den Fernsehkameras die Sicht versperrte. Er nahm einen Plastikbeutel aus der Tasche und zog, wieder mit dem Kuli, die Pistole vorsichtig aus dem Hosenbund des Mordopfers. »Eine Glock 17«, murmelte er und studierte die herrliche Waffe. Wenn hier in der Gegend eine Glock gestohlen worden wäre, hätte der Besitzer den Diebstahl gewiss gemeldet, vorausgesetzt, er wusste überhaupt etwas davon. Eine Menge Leute kauften Waffen und legten sie dann irgendwo in einen Schrank, und es vergingen Monate, bevor sie auch nur einen zweiten Blick darauf warfen. Eine unverzeihliche Fahrlässigkeit. Marc fand, wenn die Leute sich schon Waffen zulegten, dann waren sie es sich und ihrer Familie einfach schuldig zu lernen, wie man damit umging, regelmäßig zu üben, die Waffe in Schuss zu halten und verdammt noch mal zu wissen, wo sie lag.

Er hob die Pistole hoch und schnüffelte daran. Sie war nicht abgefeuert worden; er roch kein Schießpulver, nur den scharfen, reinen Geruch von Metall, Plastik und Waffenöl. Das Ding befand sich in einem ausgezeichneten Zustand, war sorgfältig gepflegt worden. Er sah nicht nach dem Clip, da er keine Fingerabdrücke verwischen wollte, aber er würde wetten, dass die Waffe geladen war.

»Ist sie abgefeuert worden?«, erkundigte sich Shannon.

»Nein.« Marc ließ die Pistole in den Plastikbeutel plumpsen, während seine Augen die Leiche nach weiteren interessanten Details absuchten.

Die Tatsache, dass er eine Glock bei sich trug, machte aus einem ganz gewöhnlichen Penner einen ziemlich ungewöhnlichen Penner, und das wiederum erregte Marcs Neugier. Warum sollte ein ganz gewöhnlicher Penner eine Glock mit sich rumschleppen? Drogen? Eher unwahrscheinlich. Penner waren User, keine Dealer. Deshalb lebten sie ja auch auf der Straße. Wenn man also annahm, dass er die Glock geklaut hatte, vielleicht um sie für Drogen zu verkaufen, warum schleppte er sie dann noch mit sich rum? Eine Glock war leicht loszuwerden. Vielleicht hatte er sie ja zu seinem Schutz behalten, was ihm das genutzt hatte, das sah man ja.

Wozu sollte er überhaupt Schutz brauchen? Leute, die sich um ihre Sicherheit sorgten, lebten wohl kaum auf der Straße.

Während er sich die Leiche ansah, bekam er das leise Gefühl, etwas übersehen zu haben, etwas Ungewöhnliches, etwas, das nicht war, wie es sein sollte. Es lag nicht an der Leiche selbst, sondern etwas an ihr war anders. Er versuchte, sich weniger auf die Details zu konzentrieren, sondern die Gestalt als Ganzes zu erfassen. Da erkannte er, was ihn störte: Es war der Schmutz.

Der Tote war schmutzig, der Normalzustand für einen Penner also. Aber Gesicht und Hände sahen aus, als wären sie absichtlich mit Dreck beschmiert worden. Ein Gedanke durchzuckte ihn, und sein Kopf fuhr hoch.

»Was ist?«, fragte Shannon und ging mit gerunzelten Brauen neben Marc in die Hocke. Er war ein schlaksiger junger Farbiger, tough und aufmerksam, der erst kürzlich zum Detective ernannt worden war und vor Interesse und Ehrgeiz nur so brannte.

»Ich glaub, er war früher beim Militär.« Er begann die Leiche sorgfältig abzutasten, doch sämtliche Taschen waren leer.

»Wie kommst du darauf?«

»Na, sieh dir doch sein Gesicht und seine Hände an.«

Shannon musterte den Toten. Er hatte selbst vier Jahre in der Army gedient, also besaß er einige Erfahrung.

»Tarnung«, erklang es mit einigem Erstaunen. »Er hat sich vor jemandem zu verstecken versucht.«

»Wahrscheinlich vor seinem Mörder.« Marc musterte sorgfältig den Gehsteig und die Straße vor und hinter ihnen. Alles im Viertel war alt, vom Zahn der Zeit angenagt, sozusagen. Ohne die Fernsehkameras mit ihren grellen Scheinwerfern wäre es ihm vielleicht entgangen, aber so war die Umgebung taghell erleuchtet. Dennoch waren die dunklen Flecken in etwa drei Metern Entfernung auf dem nassen Pflaster kaum zu erkennen.

»Sieh dir das an.« Er erhob sich und trat an die betreffende Stelle. Shannon folgte ihm.

»Noch mehr Blut«, kommentierte Shannon.

»Yep, aber ich bezweifle, dass es von dem Toten stammt. Der Kopfschuss hat ihn sofort getötet; er hat nicht mal ’nen Fingerhut voll Blut verloren.«

Shannon warf einen Blick über die Schulter auf den Toten. »Aber du hast doch gesagt, seine Waffe wäre nicht abgefeuert worden. Woher stammt dann dieses Blut hier?«

»Hast du die Notizen der Streifenpolizisten gelesen?«

»Sie haben vier Gehäuse gefunden, alle Kaliber zweiundzwanzig. Und der Tote hat wie viele Löcher?«

»Eins. Aber es könnte doch sein, dass man viermal auf ihn geschossen und nur einmal getroffen hat.«

»Er hatte ’ne Glock 17 im Hosenbund. Wenn jemand auf ihn geschossen und schon dreimal verfehlt hätte, glaubst du nicht, er hätte dann zumindest versucht, zurückzuschießen? Er wäre sicher nicht einfach so dagestanden und hätte zugesehen, wie man dreimal auf ihn ballert, also muss er schon mit dem ersten oder spätestens dem zweiten Schuss erledigt worden sein; andernfalls hätte er ganz bestimmt Zeit zum Reagieren gehabt.«

»Also haben wir zwei, vielleicht drei Schüsse, auf die wir uns keinen Reim machen können, und Blutflecken an einer anderen Stelle.«

»Genau. Woraus folgt, dass, wer immer unseren Mann ausgeknipst hat, auch den unbekannten Blutspender auf dem Gewissen haben muss, ob der nun tot ist oder nicht. Vielleicht taucht ja woanders noch ’ne Leiche auf, obwohl’s mir schleierhaft ist, warum man die eine Leiche mitnehmen und die andere liegen lassen sollte, außer natürlich die Mistkerle hatten keine Zeit mehr, sich auch noch den zweiten unter die Arme zu klemmen.«

»Kerle? Also nicht bloß einer?«

»Also dieser eine hätte ziemliche Muckis haben müssen, um eine Leiche allein fortschaffen zu können. Du weißt ja, wie das ist. Die sind schwer wie nasse Säcke.«

»Yep. Und tot noch dazu«, sagte Shannon mit unbewegtem Gesichtsausdruck.

Marc besaß die Geistesgegenwart, sein Lachen wie ein Husten klingen zu lassen, damit die Fernsehkameras nicht Aufnahmen von einem Cop machten, der gefühllos genug war, am Schauplatz eines Mordes zu lachen. Aber Polizisten mussten lachen, um ertragen zu können, was sie tagtäglich sahen.

»Vielleicht ist unser Blutspender ja auf seinen eigenen zwei Beinchen wegspaziert«, meinte Shannon. »Es ist ja nicht sehr viel Blut.«

»Aber auch keine Blutspur, soweit ich das sehen kann, obwohl sie auf dem nassen Pflaster und noch dazu bei der Dunkelheit schwer zu erkennen wäre. Also, was hat er gemacht, sich selbst Erste Hilfe geleistet, und zwar so schnell und so sauber, dass kein Tröpfchen auf dem Boden landete?«

Shannon beantwortete die Frage mit einem Kopfschütteln. Selbst ein kleiner Schnitt in den Finger tropfte gewöhnlich, bevor es einem gelang, den Blutfluss zu stoppen. »Also ... du glaubst, da waren zwei oder mehr Typen, und der fehlende Kerl wurde eingeladen und weggekarrt.«

»Kluges Bürschchen.«

»Was glaubst du, ging’s um einen Drogendeal, der schieflief, oder haben sich bloß zwei Penner um ’nen Karton gestritten?«

»Weiß nicht. Es müssten mindestens drei Parteien verwickelt sein, und das kommt mir reichlich seltsam vor. Unser Toter war bewaffnet, hatte aber keine Zeit mehr, sich irgendwie zu wehren, was bedeutet, dass man ihn überrascht haben muss. Es gibt keinen Zeugen, keine Waffe, kein uns bekanntes Motiv.«

Shannon musterte die Menschenmenge. »Also, was tun wir?«

»Wir tun als ob.« Es gehörte nun mal zu den harten Tatsachen des Lebens, dass kein Polizeirevier im ganzen Land viel Mühe darauf verschwendete, den Mörder eines Penners aufzuspüren. Marc war extrem pragmatisch: Die finanziellen Mittel der Stadt waren begrenzt, also galt es, Geld und Mühe dort einzusetzen, wo sie am meisten Gutes bewirken, und das war beim Schutz der aufrechten, gesetzestreuen Bürger, die regelmäßig zur Arbeit gingen, ihre Steuern zahlten und die Sportveranstaltungen ihrer Kids besuchten. »Wenn er wirklich mal bei der Army war, wie wir glauben, dann sollte es nicht allzu schwer sein, seine Identität festzustellen.«

»Yep.« Shannon erhob sich. »Zu schade, dass ihn ausgerechnet Touris finden mussten.«

Ohne die Touristen wäre das alles ohne viel Aufhebens vonstattengegangen. Aber wo sie hier in New Orleans ohnehin schon unter Druck standen wegen der hohen Mordrate, gab es gelegentlich sogar Gerüchte, dass eine Leiche still und heimlich über den Fluss in die benachbarte Gemeinde geschafft und dort abgeladen worden wäre, damit der Mord nicht in den Statistiken der Stadt auftauchte. Marc selbst hatte so was nie gemacht und auch keine diesbezüglichen Nachforschungen angestellt, also konnte er nicht sagen, ob es wirklich passierte oder nicht. In New Orleans war alles möglich. Es war ebenso gut möglich, dass das Gerücht entstanden war, als jemand ein paar Cops sagen hörte, sie wünschten, sie könnten die eine oder andere Leiche einfach woanders abladen. Aber das Gerücht trug nun mal zum berühmt-berüchtigten Ruf der Stadt bei und hielt sich hartnäckig, ob nun wahr oder unwahr.

»Das Geschrei legt sich schon wieder«, bemerkte Marc kurz angebunden. »Die Medien werden einen Riesenwirbel in den Morgennachrichten machen, wir stellen fest, dass es sich um einen Obdachlosen handelt, es gibt noch ’ne Erwähnung in den Abendnachrichten, und damit hat sich’s.«