1,99 €

Mehr erfahren.

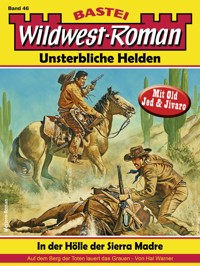

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden

- Sprache: Deutsch

Jivaro hörte Hammerschläge und Sägegeräusche von draußen in seine Zelle dringen. Es war kurz vor Anbruch der Dunkelheit. Draußen wurde für Jivaro der Galgen aufgerichtet. Die letzte Nacht seines jungen Lebens war angebrochen. Am morgigen Tag sollte er vor Sonnenaufgang hängen, weil er den Bruder des mächtigsten Ranchers im County erschossen hatte. Doch Jivaro hatte noch den Hauch einer Hoffnung. Ein Unbekannter hatte ihm eine Nachricht in die Zelle geschmuggelt. Es war die brisanteste und unglaubwürdigste Nachricht, die man sich nur vorstellen konnte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Trail der tausend Schrecken

Vorschau

Impressum

Trail der tausend Schrecken

Von Hal Warner

Jivaro hörte Hammerschläge und Sägegeräusche von draußen in seine Zelle dringen. Es war kurz vor Anbruch der Dunkelheit. Draußen wurde für ihn der Galgen aufgerichtet. Die letzte Nacht seines jungen Lebens war angebrochen. Morgen vor Sonnenaufgang sollte er hängen, weil er den Bruder des mächtigsten Ranchers im County erschossen hatte. Doch Jivaro hatte noch den Hauch einer Hoffnung. Ein Unbekannter hatte ihm eine Nachricht in die Zelle geschmuggelt. Es war die brisanteste, unglaubwürdigste Nachricht, die man sich nur vorstellen konnte ...

Jivaro lehnte an der Wand und beobachtete mit regloser Miene, wie sich drei zänkische Ratten über die Reste seines Essens hermachten.

Es war fast dunkel in dem alten Gewölbe. Feucht glänzten die kahlen Steinmauern, und das Stroh am Boden stank faulig. Der unterirdische Raum maß vier mal sechs Meter und mochte früher als Weinkeller gedient haben.

Jetzt benutzte man ihn als Gefängnis. Und es war sicher das mieseste Jail auf fünfhundert Meilen im Umkreis.

Jivaro war der einzige Gefangene hier. Ein sehniger Mann von knapp dreißig Jahren, dessen Herkunft sich nur schwer bestimmen ließ. Er konnte ebenso ein Weißer wie ein Mexikaner sein. Vielleicht hatte er auch einen Schuss Indianerblut in den Adern.

Die Lichtbahn, die schräg von oben durch die vergitterte Fensteröffnung fiel, streifte sein hageres, von dunklen Bartstoppeln bedecktes Gesicht. Seine nackenlangen Haare waren schwarz. Er trug nur ein schmutziges, an einigen Stellen zerrissenes Baumwollhemd und eine an den Knien enge, und ansonsten weite Hose aus Leder mit einem breiten Gürtel. Dazu zerschrammte Stiefel ohne Sporen.

Von draußen drang das Geräusch einer Säge und lautes Hämmern herein. Man war dabei, einen Galgen aufzustellen.

Jivaro schien es nicht zu berühren, obwohl er wusste, dass man sich die Mühe seinetwegen machte.

Morgen sollte er gehenkt werden, sollte er sterben, weil er Joe Myler erschossen hatte. Man hatte Jivaro nach dem Kampf im Saloon verhaftet, ohne Verhör in dieses Kellerloch gesteckt und schon am nächsten Tag nach nur halbstündiger Verhandlung wegen Mordes zum Tode verurteilt.

Die Ratten bekamen Verstärkung. Behände erkletterte eine vierte den wackeligen Zellentisch und versuchte ebenfalls, ein wenig von dem undefinierbaren Brei in dem Blechnapf zu ergattern.

Fett konnten die Viecher von dem Zeug nicht werden. Sie konnten sich höchstens vergiften. Denn es spottete jeder Beschreibung, was man sich in Mesilla unter Gefangenenverpflegung vorstellte.

Jetzt ergriffen die Ratten quiekend die Flucht und verschwanden eilig in ein Mauerloch. Jivaro trat nämlich zum Tisch, packte den davor stehenden Schemel und näherte sich damit dem Fenster. Er stellte den Schemel unterhalb hin und stieg hinauf.

»He, was machst du da, verdammt?«, wurde er durch die Gittertür angesprochen.

Draußen im Gang saß auf einer Holzbank ein mit einem Gewehr bewaffneter Wächter, der dicke Felipe Ruiz.

»Ich will nur mal sehen, wie weit sie schon sind«, antwortete Jivaro trocken. Er umklammerte mit beiden Händen die zollstarken Eisenstäbe und spähte ins Freie.

»Das ist verboten!«, schrie der mexikanische Hilfssheriff. Er war aufgesprungen und kam zum Gitter gelaufen, das die Zelle in ihrer ganzen Breite vom Boden bis zur Decke einnahm. »Komm sofort runter, hörst du?«

Jivaro sah die staubige Straße und im Hintergrund das Galgengerüst, das einige Zimmerleute zwischen den Adobehäusern aufstellten. Dort, wo ein freier Platz war, der wohl den Mittelpunkt von Mesilla darstellen sollte.

Etliche Schaulustige standen herum. Für die Leute war die Errichtung des Galgens eine Sensation.

Jivaro sah so etwas nicht zum ersten Mal. Diesmal war es allerdings sein eigener Galgen, und das war doch ein erheblicher Unterschied.

Morgen würde die Hauptattraktion kommen. Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, wenn Jivaro unter dem Galgen stehen würde. Auf dieser Falltür, welche die Zimmerleute in die hölzerne Plattform einbauten.

Und das nur wegen dieses Joe Myler, den er vor drei Tagen noch nicht mal gekannt hatte. Von dem er nicht mal gewusst hatte, dass es ihn überhaupt gab. Es wäre wohl besser gewesen, Jivaro hätte um dieses Drecksnest einen weiten Bogen gemacht.

Aber die Würfel waren gefallen. Nichts war mehr zu ändern.

Oder gab es doch noch eine Rettung?

»Verfluchter Bastard!«, tobte Ruiz. »Du hast wohl verstopfte Ohren? Wenn du nicht augenblicklich vom Fenster verschwindest, kannst du was erleben!«

Jivaro blickte über die Schulter und spuckte verächtlich aus.

»Komm doch rein, wenn du den Mut dazu hast!«

Der fette Kerl ging ihm auf die Nerven. Tag und Nacht hockte er draußen herum und belauerte ihn wie eine Spinne. Und wenn Ruiz das nicht tat, dann ein anderer. Sheriff Bixby ging wirklich kein Risiko ein.

Trotzdem war vor ein paar Stunden ein um einen Stein gewickelter Zettel in der Zelle gelandet. Jemand hatte ihn durchs Fenster geworfen, ohne dass der Wächter es merkte. Jemand, der Jivaro anscheinend helfen wollte.

Das Papier war eng beschrieben gewesen. Der Gefangene hatte die Zeilen dreimal durchgelesen und kannte sie jetzt fast auswendig. Vor allem die wichtigsten Stellen hatte er sich genau eingeprägt, ehe er den Zettel in winzige Stücke zerriss.

Es war eine reichlich dubiose Angelegenheit. Der verrückte Plan eines Unbekannten, der sich vielleicht nur einen makabren Scherz mit ihm erlaubte.

Dennoch hatte Jivaro wieder Hoffnung geschöpft. Sie war zwar gering, doch es war seine einzige Chance, wenn er genau befolgte, was der Unbekannte ihm aufgetragen hatte.

Während Ruiz schimpfte und fluchte und mit hochrotem Kopf wilde Drohungen ausstieß, hielt Jivaro nach einem Mann Ausschau, der ihm die Nachricht übermittelt haben konnte.

Oder war das gar kein Mann gewesen? Es konnte ebenso gut eine Frau in Frage kommen.

Der zum Tode Verurteilte entdeckte niemanden, dessen Verhalten den Schluss zuließ, dass es sich um einen möglichen Helfer handelte.

Er verließ seinen Beobachtungsplatz und stellte den Schemel wieder zum Tisch.

Der Hilfssheriff starrte ihn böse an. Dann verzog er sich wieder an seinen Platz.

Jivaro setzte sich und blickte auf die schmutzige Tischplatte.

Er hob erst wieder den Kopf, als sich im Kellergang hallende Schritte näherten.

Zwei Männer tauchten in den Lichtkreis einer Lampe. Der eine war Sheriff Bixby, der andere war an seiner Kutte und dem Kreuz an der Brust als Mann Gottes zu erkennen.

Jivaro hatte auf diesen Besuch gewartet. Er erhob sich grinsend.

»Das ist er, Padre«, hörte er Bixbys unangenehm klingendes Organ. »Ich schlage vor, dass Sie sich mit dem Halunken durchs Gitter unterhalten. Er könnte schließlich etwas im Schilde führen.«

Der Priester war grauhaarig und schon ein wenig gebeugt. Mit einer Bibel unter dem Arm, trat er ans Zellengitter und blickte zwischen den Stäben hindurch auf den dahinter stehenden Gefangenen.

Mit freundlicher Stimme sagte er: »Ich bin Bruder Antonio. Du hast nach mir verlangt, mein Sohn. Wahrscheinlich möchtest du, dass ich dir priesterlichen Trost spende?«

»So ist es, Padre«, entgegnete Jivaro und nickte, worauf sich Bruder Antonio an Bixby wandte.

»Lassen Sie mich zu ihm, Sheriff!«

Raoul Bixby verzog unwillig das breite, von Blatternarben übersäte Gesicht.

»Aber er ist doch gefährlich, Padre! Wenn er in der Zelle über Sie herfällt ...«

»Bitte, schließen Sie auf!«, unterbrach der Geistliche sanft, aber unnachgiebig.

»Na, schön. Da Sie darauf bestehen ... Aber Sie tun es auf eigene Gefahr!«

Der Padre schwieg und wartete, bis der Sheriff den Schlüssel brachte.

»Zurück!«, bellte Bixby. Er zog seinen Colt und richtete ihn durchs Gitter auf den zurückweichenden Jivaro. Mit der anderen Hand schob er den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn herum.

Jämmerlich kreischend schwang die Zellentür auf. Bixby – er war ein nachlässig gekleideter Mann mittleren Alters, dem der Bauch über den Hosenbund hing – nahm nun die Lampe von einem Wandhaken im Flur und betrat damit das von stickiger Luft erfüllte Verlies. Hinter ihm der Priester, der unwillkürlich die Nase rümpfte.

»Ich warne dich, Bursche!«, wandte sich Bixby an den Gefangenen. »Solltest du dich an dem Padre vergreifen, werde ich keinen Augenblick zögern, dir eine Kugel zu verpassen!«

»Bitte, lassen Sie uns allein!«, sagte der Geistliche ein wenig ungehalten.

Der Sheriff von Mesilla stellte die Lampe auf den Zellentisch und ging hinaus, schloss die Tür von außen ab und setzte sich neben Ruiz auf die Bank.

Bruder Antonio nahm in der Zelle auf einem Schemel Platz. Er legte die Bibel auf den Tisch und wandte dem Gefangenen das zerfurchte Gesicht zu.

»Du heißt, Jivaro, nicht wahr?«, fragte er in väterlichem Ton.

»Stimmt, Padre.« Der dunkelhaarige Mann nickte. »Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.«

»Du musst mir nicht danken, mein Sohn. Ich bin gern gekommen, und es ist meine Pflicht, dir in deinen letzten Stunden Beistand zu leisten. Was auch immer du getan hast, nichts wiegt so schwer, als das Gott deiner Seele nicht gnädig wäre. Die Bürde, die du zu tragen hast, wird bestimmt leichter sein, wenn wir erst zusammen ein Gebet gesprochen haben.«

»Das hoffe ich, Padre«, gab Jivaro mit ernster Miene zurück. »Ich fühle mich zwar nicht schuldig, bin aber zum Tode am Galgen verurteilt worden. Wie es aussieht, habe ich keine Chance mehr. Ich habe mich bereits damit abgefunden, dass ich sterben muss. Aber bevor ich von dieser Welt scheide, möchte ich noch eine gute Tat vollbringen.«

»Wie denn?«, fragte der Priester.

Jivaro räusperte sich.

Und dann sagte er so laut, dass es auch Sheriff Bixby und sein Gehilfe hören mussten: »Ich hab einen Beutel Gold versteckt. Einen Beutel voll schöner Nuggets. Den sollen Sie holen und den Inhalt an bedürftige Leute verteilen.«

Bruder Antonio musterte ihn mit steigendem Interesse, obwohl sich in seinem Gesicht auch Zweifel zeigten. Jivaro war viel zu abgerissen, als dass man ihm irgendwelchen Reichtum zutrauen konnte.

»Du besitzt Gold? Ist das auch wahr?«, erkundigte er sich halblaut.

»Aber ja, Padre«, antwortete Jivaro möglichst überzeugend. »Sie glauben doch nicht, dass ich ausgerechnet Sie am Tag vor meiner Hinrichtung belügen würde?«

»Nein, mein Sohn. Nein, so schwarz kann deine Seele nicht sein. Es überrascht mich nur, was du mir da erzählst. Ich bin selbstverständlich gern bereit, dir deinen letzten Wunsch zu erfüllen. Es ist mir sogar eine große Freude. Arme Leute gibt es ja wahrhaftig genug. Also, wo ist das Gold?«

Jivaro sah, dass Bixby und Ruiz die Ohren spitzten. Er hätte jetzt flüstern können, tat es aber nicht.

»Im Mietstall«, sagte er. »In einem Bündel alter Klamotten, das ich dem Stallmann zur Aufbewahrung übergab.«

»Dem alten Wolter?«

»Ja, Padre. Er weiß aber nicht, dass in den Sachen Gold versteckt ist. Bitte, gehen Sie zu ihm und lassen Sie sich das Kleiderbündel aushändigen. Am besten jetzt gleich. Beten können wir nachher immer noch.«

»Wie du willst, mein Sohn«, entgegnete der Priester. »Aber bevor ich in den Mietstall gehe, möchte ich von dir noch eines wissen.«

»Ja, Padre?«

»Ist das Gold ... Ich meine ...«

Jivaro grinste.

»Nein, es ist nicht gestohlen. Das wollten Sie doch sagen?«

»Stimmt«, gab Bruder Antonio lächelnd zu. »Ich muss das wissen, Jivaro. Wenn das Gold nämlich einen früheren Besitzer gehabt hätte, dem du es weggenommen hast, dann wäre es wohl besser gewesen, wir hätten es diesem zurückgegeben. Auch das wäre eine gute Tat gewesen.«

»Ich weiß, Padre. Aber es gehört mir, und ich kann daher frei darüber verfügen. Das heißt, alles Weitere sollen Sie jetzt entscheiden. Tun Sie etwas Gutes mit dem Gold. Beschenken Sie die Armen! Einen Teil davon – sagen wir ein Drittel – können Sie meinetwegen für Ihre Kirche verwenden.«

»Das ist sehr großzügig von dir!«, sagte der Padre erfreut. »Der Herr im Himmel wird es dir bestimmt lohnen, indem er Milde walten lässt, wenn du vor seinem Richterstuhl stehst.«

Er erhob sich, griff nach seiner Bibel und klemmte sie sich wieder unter den Arm.

»Also, ich mache mich jetzt auf den Weg. Sobald ich das Gold gefunden habe, werde ich wiederkommen. Verfalle bis dahin nicht in trübe Gedanken, mein Sohn.«

Nach diesen Worten schritt Bruder Antonio zur Gittertür.

Sheriff Bixby und Felipe Ruiz hatten miteinander getuschelt. Jetzt sprangen beide auf, und Bixby kam mit dem rasselnden Schlüsselbund näher, um die Zelle wieder aufzusperren.

»Schon fertig?«, fragte er mit falscher Freundlichkeit. »Äh, was habe ich da soeben gehört? Dieser lausige Tramp, der nicht mal ein ganzes Hemd besitzt, soll einen Beutel voll Gold sein Eigen nennen?«

»Anscheinend ist es so«, versetzte der Geistliche und verließ die Gefängniszelle. »Und da Sie über ein ausgezeichnetes Gehör verfügen, werden Sie auch mitbekommen haben, dass Jivaro das Gold verschenken will.«

Raoul Bixby entblößte grinsend seine gelben, ziemlich weit auseinanderstehenden Zähne.

»Ja, das hab' ich zufällig aufgeschnappt. Wenn Sie da nur keine Enttäuschung erleben, Padre. Ich möchte wetten, dass Ihnen der verdammte Hundesohn einen fünf Zentner schweren Bären aufgebunden hat.«

»Wir werden es sehen, Sheriff.« Bruder Antonio ließ die beiden Sternträger stehen und stieg die steile Steintreppe hinauf.

Bixby und Ruiz blickten ihm mit gefurchter Stirn nach und starrten dann zu Jivaro in die Zelle. Der Gefangene hörte, wie sie sich leise unterhielten, konnte aber keine Silbe verstehen.

Kurz darauf ging auch Bixby nach oben. Jivaro war überzeugt, dass er dem Padre folgen würde.

Sicher wollte er wissen, ob im Mietstall tatsächlich ein Beutel Gold zu finden war.

Genau das interessierte auch Jivaro brennend.

»Morgen wird dieser Jivaro gehängt«, sagte Jack Myler mit harter Stimme. »Ich erwarte von euch, dass ihr seiner Hinrichtung beiwohnt. Ist das klar, Leute?«

Der Rancher stand breit und wuchtig auf der Verandatreppe und blickte mit seinen felsgrauen Augen auf die im Hof versammelten Männer, die jetzt alle nickten.

»Vollkommen klar, Boss«, antwortete Ken Majo, der falkenäugige Vormann. »Sie hätten diesbezüglich gar nicht erst was zu sagen brauchen. Es versteht sich von selbst, dass wir dabei sein wollen, wenn dieser Bastard zur Hölle fährt.«

Diese Worte befriedigten den Rancher. Aber er hatte gewusst, dass er nichts anderes zu hören bekommen würde.

Jack Myler war überdurchschnittlich groß, knapp über vierzig und wog bestimmt fast zweihundert Pfund. Er hatte ein hartes, eckig wirkendes Gesicht mit einem energisch vorgeschobenen Kinn, das eine ganze Menge über seinen Charakter verriet.

Sein sandfarbenes Haar war so buschig wie sein rötlicher Schnurrbart. Er trug einen flachkronigen Texashut. Seine übrige Kleidung bestand aus einer abgewetzten Levis-Hose, einer ärmellosen Kalbsfellweste über einem verwaschenen Hemd und hochhackigen Reitstiefeln.

In dieser Beziehung unterschied er sich in nichts von seinen Leuten, obwohl er unter ihnen herausragte wie ein Fels. Man sah sofort, dass er der Big Boss war.

Seine Mannschaft war die härteste westlich des Rio Grande. Der Boss der Circle-M-Ranch hatte die Männer sehr sorgfältig nach eigenen Gesichtspunkten ausgewählt und jeden gleich wieder zum Teufel gejagt, auf den er sich nicht hundertprozentig verlassen konnte.

Wer für ihn ritt, musste nicht nur ausgezeichnet schießen können, sondern auch jeden Befehl bedingungslos ausführen, egal wie dieser lauten mochte. Männer, die Skrupel hatten, konnte Jack Myler nicht gebrauchen.

»All right«, entgegnete er schleppend. »Wir werden also vollzählig anwesend sein, wenn sie Jivaro den Strick um den Hals legen. Jedenfalls alle, die auf der Ranch zu entbehren sind. Wir reiten in einer halben Stunde.«

»Okay, Boss.« Der Vormann nickte. »Ich werde Ihren schwarzen Hengst satteln lassen.«

»Ist gut, Ken.«

Jack Myler achtete nicht weiter auf die davonstiefelnden Männer, sondern blickte über den weitläufigen Hof hinweg, der von dem langen Bunkhaus, von Stallungen, Remisen und noch anderen Nebengebäuden gesäumt wurde.

Auf einem nahen Hügel hinter der Fenz verharrte sein Blick.

Dort oben lag Joe begraben. Sein um fünfzehn Jahre jüngerer Bruder Joe, der sich mit dem Colt für unbesiegbar gehalten und keine Gelegenheit ausgelassen hatte, das auch zu beweisen. Bis er bei Jivaro an den Falschen geraten war.

Jetzt war Little Joe tot. Und der Mann, der schneller gewesen war als er, saß im Jail von Mesilla und sah seiner Hinrichtung entgegen.

Nein, einen Joe Myler erschoss man nicht ungestraft. So sehr es den Big Boss wurmte, dass sein Bruder unterlegen war, noch weniger hätte er es verkraftet, wäre der Gewinner des Kampfes weiterhin frei herumgelaufen.

Sein Blick glitt weiter, schweifte über das weite Land, das nach allen Richtungen hin zur Circle-M-Ranch gehörte. So weit das Auge sehen konnte.

Früher hatte es in der Nähe einige Nachbarn gegeben. Doch die waren für Jack Myler ungefähr das gewesen, was für einen Stier ein rotes Tuch bedeutet. Wenn er in die Runde blickte, wollte er nur Land sehen, das sein Eigentum war.

Inzwischen war das auch längst der Fall. Myler hatte die Grenzen so zu seinen Gunsten verschoben, dass sie nun irgendwo am Horizont endeten.

Ja, es war wahrhaftig ein Imperium, das er sich im Laufe der Zeit geschaffen hatte. Ein Riesenbesitz, der nach seinesgleichen suchte.

Auf den endlosen Weideflächen grasten fast zwanzigtausend Rinder. Dazu einige Pferdeherden. Und was an Zuchtpferden in den Korrals stand, musste jeden Kenner vor Neid erblassen lassen. Das waren absolute Klassetiere.

Jack Myler hatte erreicht, was er wollte. Er stand auf dem Höhepunkt seiner Macht und musste sich eigentlich nur noch Sorgen darüber machen, wer eines Tages seine Nachfolge antreten würde.

»Du willst also in der Stadt übernachten?«

Die weibliche Stimme in seinem Rücken ließ den Rancher den Kopf wenden. Sein Gesicht verlor ein wenig an Härte, als er Sara in der Tür stehen sah.

Sara McQueene, das ehemalige Saloonmädchen. Der Big Boss hatte sie aus Laredo mitgebracht, als er dort im Vorjahr eine Herde Longhorns verkaufte.

Sie war von einer herben Schönheit und hoch gewachsen. Groß, schlank, mit meergrünen Augen und langen Beinen. Ihr kupferrotes Haar leuchtete in der späten Nachmittagssonne, als sie in stolzer Haltung über den Vorbau schritt.

Jack Myler drehte sich zu ihr herum.

»Ja, Honey«, sagte er und musterte sie. »Wahrscheinlich komme ich morgen erst gegen Mittag zurück.«

»Willst du mich nicht mitnehmen, Jack?«

»Zu einer Hinrichtung? Nein, mein Schatz, das ist nichts für dich.«

Sara lächelte kühl.

»Warum nicht? Vielleicht will ich gerade so etwas sehen. Nein, ich würde bestimmt nicht ohnmächtig werden.«

»Das traue ich dir auch nicht zu. Trotzdem bleibst du hier«, entschied der Rancher.

»Na, schön. Der Weg nach Mesilla ist ohnehin etwas weit. Aber«, Sara verzog spöttisch ihre Mundwinkel, »hast du denn keine Angst, mich allein zu lassen?«

»Wieso?«

»Ich könnte dich betrügen, Jack.«

»Das würdest du nicht wagen.«

»Bist du dir da so sicher? Wer weiß, vielleicht warte ich nur auf eine passende Gelegenheit«, erwiderte das Mädchen und lachte gurrend. »Wir sind schließlich nicht miteinander verheiratet.«

Da erstarb das Grinsen des Ranchers.

»Das stimmt«, gab er zu. »Wir sind nicht verheiratet. Trotzdem gehörst du mir! Vergiss das keinen Augenblick!« Er ergriff Sara hart an den Schultern und schaute sie zwingend an. »Vergiss es nie, hörst du?«