Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

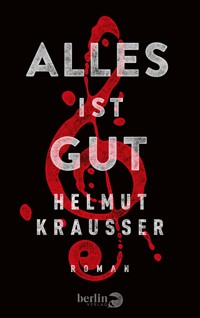

- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Neuköllner Eckkneipe »Zur Wildnis«, wo Helmut Krausser ein-, zweimal die Woche mit Freunden Backgammon spielt, finden Begegnungen, Gespräche und Diskussionen zwischen Menschen statt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das liegt an den sehr sozialen Bierpreisen und einer wohnzimmerhaften Atmosphäre. Zeit lässt sich hier gemütlich verdümpeln, und bei Manni, dem Wirt, kann man als Stammgast anschreiben lassen, ohne eine missbilligende Grimasse zu riskieren. Wegen des Status als Raucherkneipe gibt es in der »Wildnis« nichts mehr zu essen. Das Ordnungsamt erlaubt den Gästen aber, Essen von zuhause mitzubringen und es sich vom Wirt aufwärmen zu lassen. Manni hat folglich eine Mikrowelle angeschafft, und ein bisschen »Mitgebrachtes« hat er immer im Kühlschrank. Buletten, Bockwurst, Kartoffelsalat, solche Sachen. Touristen verirren sich eher selten hierher, aber falls doch, werden sie so nachlässig bedient, dass sie gleich wieder gehen. Krausser hat seine Erlebnisse in der »Wildnis« in Kolumnen gefasst, die von 2015 bis 2018 im Berliner Stadtmagazin »Zitty« erschienen sind: pointierte, komische, lebenspralle Beobachtungen aus der Großstadt – mit dem rotzigen Charme der Berliner Servicekultur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 162

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die folgenden Texte erschienen, meist erheblich gekürzt, zwischen 2015 und 2018 als monatliche Kolumne in der ZITTY.

Drei erscheinen hier zum ersten Mal.

E-Book Ausgabe 2019

© 2019 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 BerlinUmschlaggestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie © sodapix/F1online.Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.

ISBN: 9783803142559Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2814 0

www.wagenbach.de

In der Neuköllner Eckkneipe Zur Wildnis, wo ich ein-, zweimal die Woche mit Freunden Backgammon spiele, finden oft Begegnungen, Gespräche und Diskussionen zwischen Menschen statt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Gründe hierfür liegen in sehr sozialen Bierpreisen und einer fast wohnzimmerhaften Atmosphäre. Zeit lässt sich hier gemütlich verdümpeln, und bei Manni, dem Wirt, kann man als Stammgast durchaus mal anschreiben lassen, ohne eine missbilligende Grimasse zu riskieren. Touristen verirren sich eher selten hierher, aber falls doch, werden sie so nachlässig bedient, dass sie bestimmt nicht wiederkommen. Das muss man so offen sagen: Touris kann der Manni nicht ab. Er findet das selbst irrational, weil er ja weiß, Kunden füttern die Kasse. Aber er könne Touris einfach nicht ab, sagt der Manni, »da bin ich ganz Frau.«

Manni ist keine Frau und gerne politisch inkorrekt, doch mag man das hier, und wenn man es nicht mag, traut man sich nicht zu maulen. Anhänger des politisch Korrekten gehen wahrscheinlich erst gar nicht in Kneipen wie die Wildnis, sie bekommen dort zu viele geschmacklose Äußerungen zu hören und müssen dauernd aufpassen, nicht unter ihrem Niveau zu lachen.

Zum Beispiel läuft im Fernseher gerade die Frauenfußballweltmeisterschaft. Ich mag Frauenfußball. Zumindest lehne ich ihn nicht von vornherein ab. Da bin ich im Moment leider der Einzige. Frauenfußball zu dissen gehört in der Wildnis zum guten Ton, so wie kaum jemand hier zugeben würde, dass es trinkbares, schmackhaftes Bier ohne Alkohol gibt. Man trinkt es, aber man lobt es nicht ohne Not. Es gibt Elfmeter. Handelfmeter.

Manni verwickelt mich prompt in eine Diskussion. »Darf man sagen, dass eine Fußballspielerin den Ball mit den Brüsten gestoppt hat? Nee, das wär unschicklich. Aber wenn man sagt, sie habe den Ball mit der Brust gestoppt, und jemand fragt nach: Mit welcher? Was dann? Was sagst du als Literat dazu?«

Ich sage, dass gute Autoren fast nie präzisieren, wer was auch immer mit welcher Hand, mit welchem Fuß gemacht hat. Das läse sich wie eine pedantische Über-Information. Außer, wenn zum Beispiel jemand seinem Gegenüber die linke Hand reicht, weil die rechte in Gips liegt, und man diesen Umstand betonen will, aus welchen Gründen auch immer.

»Aha«, sagt Manni, denkt darüber nach, und ich atme auf. Es ist nicht ganz so einfach, sich auf das Spiel zu konzentrieren, wenn jeder zu allem seinen Senf gibt. Apropos: Früher gab's hier 24 Stunden lang lauwarme Materie mit Senf, womit der ärgste Hunger beschwichtigt werden konnte, aber die Wildnis ist ein dezidiertes Raucherlokal, deshalb, so sagen Justiz und Ordnungsamt, darf es nichts mehr zu essen geben.

»Scheiß zureglementierte Stadt«, sagt Rudi. »Nichtraucher. Sollte man töten.« Sagt Rudi. »Vegetarier. Sollte man alle töten.« Sagt Rudi. »Bartträger mit Kopfhörern auf Fahrrädern. Die müsste man langsam zu Tode foltern.«

Rudi, selten rasiert, circa vierzig, schwarze Lederjacke, gehört zu jenen Menschen, die beinahe alles scheiße finden. Die ständig grummeln und stänkern müssen. Vor allem hasst er Touris, die glauben, man dürfe sich in Berlin nur mit einer Bierflasche in der Hand frei bewegen, so wie man einst in San Francisco eine Blume im Haar tragen musste. Und passiv-aggressive Rolltreppenlinkssteher, die ihre täglichen Trainingslager im Doof-Herumstehen zelebrieren, die blafft er schon mal an, so von unten, knurrend und kinskiesk. Er hat vor niemandem Angst, verbreitet aber welche. Rudi gehört zu den eher unangenehmen Insassen der Wildnis, aber er sagt immerhin graderaus, was er denkt, und wenn man ihn in Ruhe lässt, vielmehr, wenn man ihn reden lässt, ohne zu widersprechen, hat man selten etwas zu befürchten.

Heute gibt man Rudi sogar Recht, man murmelt Zustimmung. Radfahrer sind hier vielen verhasst, denn die klassische Klientel der Eckkneipe besteht aus Fußgängern und Autofahrern. Radfahrer, die jede Ampel ignorieren, die während der Fahrt mit Kopfhörern Musik hören, dabei auf den Straßen fahren, nicht auf den extra für sie erbauten Radwegen, für die sie sich offenbar zu fein sind, solche Leute, solche dämlichen Arschlöcher (würde Rudi sagen) sind Selbstmordkandidaten, da sind sich die meisten am Tresen einig. Radfahrer sind außerdem sportlich, und alles, was sportlich ist oder übernatürlich gesund, stößt in der Wildnis erstmal auf Misstrauen. Einer an der Theke googelt die Berliner Unfallstatistik.

»Erstaunlich«, kommentiert Rudi, »dass es nicht viel mehr von denen erwischt.« Er müsse gelegentlich mal sein Gewehr holen und jagen gehen. Sagt er und grinst. So ist er halt, der Rudi. Der tut nix. Nicht wirklich. Hat noch nie im Leben was getan. Glaub ich. Absolut sicher sein kann man natürlich nie. Nicht in Berlin. Nicht in der Wildnis.

Meine persönliche Anekdote mit Radfahrern ist diese: Als ich 1989 am Jakob-Kaiser-Platz aus dem Flughafenbus stieg, fuhr mich beinahe ein Rennradler um, der keine Veranlassung sah, wegen des haltenden Busses abzubremsen. Er brüllte mir, er – mir, ein »Arschloch!« hinterher. Ich war fassungslos genug – doch dann rief eine stark bewarzte Dame vom Gehsteig aus: »Fahr ihn doch einfach um, wenn er so doof ist!«

Prompt ahnte ich: Hier muss irgendwas anders sein als anderswo. Aber ich will nichts übertreiben und Berlin auch nicht schlechtreden. Die Stadt ist für mich die tollste der Welt, sonst würde ich hier nicht leben. Hier gibt es mehr Durchgeknallte als sonstwo, ganz einfach deshalb, weil es in Berlin von allem mehr als sonstwo gibt. Und über Normalos kursieren naturgemäß weniger Geschichten.

Den neununddreißig Jahre (ich habe nachgefragt) alten Rudi muss man sich vorstellen wie Lars Eidinger mit sechzig, nur etwas dicker. Er ist arbeitslos und frustriert und hängt Tötungsfantasien nach, aber ich glaube, er markiert nur, um sich interessant zu machen. Ich finde, jemand müsste ihm einfach mal sagen, dass er Mundgeruch verströmt, schon würde vieles für ihn ganz anders laufen, auf allen Gebieten des Lebens. Doch wie alle anderen traue auch ich mich nicht, lade ihn stattdessen auf Buletten ein, das lindert seine Ausdünstungen deutlich.

Wegen des Status als Raucherkneipe gibt es in der Wildnis neuerdings nichts mehr zu essen. Aber kein Regelwerk ohne Schlupfloch. Das Ordnungsamt erlaubt den Gästen, Essen von zuhause mitzubringen und es sich vom Wirt aufwärmen zu lassen. Manni hat folglich eine Mikrowelle angeschafft, da kann man sich Mitgebrachtes aufwärmen lassen. Ein bisschen Mitgebrachtes hat Manni auch immer im Kühlschrank. Buletten, Bockwurst, Kartoffelsalat, solche Sachen.

Von Touris mal abgesehen, behandelt Manni alle seine Kunden gleich, egal ob sie eine Hautfarbe, eine Religion, ein Geschlecht oder eine politische Überzeugung besitzen oder gar vor sich hertragen wie zum Beispiel Müdervater, der gerade am Tresen Reden schwingt. Müdervater, ein Handelsvertreter für Kosmetika, heißt eigentlich Robert, aber Backgammon online spielt er unter dem Pseudonym »Tired Dad«, daher der Nick. Müdervater gehört zu den wenigen, die noch zugeben, früher mal FDP gewählt zu haben, als er noch besser verdient hat. Und jetzt, wo Lindner die Partei anführt, werde sie wieder nach oben kommen, denn Lindner sei smart und sehe knuffig aus. Im Endeffekt, sagt Müdervater, wählen die meisten ein Gesicht, kein Parteiprogramm. Natürlich dürfe das Gesicht nichts allzu Blödes von sich geben, das sei schon klar, aber der Physiognomie komme entscheidende Bedeutung zu. Hofreiter zum Beispiel, mit seiner fragwürdigen Frisur, dem bayrischen Akzent und dem ständigen Ichweißallesihrwisstnix-Tonfall, kostet die Grünen drei bis vier Prozent. Behauptet Müdervater. Und bestellt bei Manni eine Molle.

»Grünen-Wähler ticken aber anders als andere«, sagt nun Sushi, die selber der Linken nahesteht. »Die sind nicht so ästhetisch.«

Sushi ist Anfang dreißig und heißt tatsächlich so. Sie wurde von ihrer Mutter nach deren Lieblingsband Siouxsie and the Banshees benannt, der Beamte hat das eingetragen, wie er es eben verstanden hat, und als die Mutter den Fehler bemerkte, ging sie sich beschweren, konnte oder wollte aber die fällige Bearbeitungsgebühr nicht aufbringen. Es gibt viel Schlimmeres, ja.

Während der Name Sushi eine grazile Frau vermuten lässt, ist sie tatsächlich moppelig und kleidet sich in Joggingpink. Ihre langen schwarzen Haare schimmern wie Seide, schwingen wie ein schwerer Vorhang, und ihr Nagellack ist von hippem Dunkelgrau. Sie ist eine taffe, kurvige Frau und wird von vielen hier begehrt. »Wenn ich ehrlich bin, wähl ich die Linke, weil ich Gysis Stimme immer sexy fand. Aber der ist doch echt nicht hübsch, oder?«

»Nee, hübsch ist der nicht, aber er hat ein angenehmes Gesicht, so wie einer der Zwerge, bei denen Schneewittchen nie Angst haben muss, begrapscht zu werden. Niemand hat gesagt, dass Politiker hübsch sein müssen. Im Gegenteil, sie dürfen gar nicht hübsch sein oder gar Schönlinge, das lässt sie sehr leicht inkompetent erscheinen.«

»Und was war mit John. F. Kennedy? Der war doch ein Traummann!«

»Damals haben die Menschen noch nicht viel von Politik verstanden. Das waren die Sechziger. Das war noch vor der Ironie!«

In dem Moment mischte sich Manni ein, und er – ausgerechnet er – klärte Müdervater darüber auf, dass man in heutiger Zeit nicht mehr Zwerg sagen dürfe, das müsse Kleinwüchsiger heißen.

»Echt wahr?«

»Echt wahr. Du darfst Krüppel auch nicht mehr Behinderte nennen.«

»Weiß ich. Heißen Gehandicapte.«

»Nee, das ist auch von gestern. Die heißen jetzt Menschen mit besonderen Fähigkeiten.«

»Ach komm!«

»Echt wahr.«

»Wenn man nur lang genug wartet«, sagte da Sushi, »wird aus uns allen noch was.«

Mein Lieblingsgetränk ist Joco. Was das ist? Ein Viertel Schwarzer Johannisbeersaft, drei Viertel Cola light. Cola heavy geht natürlich auch, wenn man es noch etwas süßer mag. Schmeckt fruchtig, setzt nicht arg an, und der Saft nimmt das Vielzuviel an Kohlensäure raus. Seit Monaten versuche ich Manni dazu zu bringen, Joco auf die Getränkekarte zu setzen. Tut er nicht. Warum nicht?

»Weil es das nun mal nicht gibt!«

»Doch, weil ich es erfunden und benannt habe!«

»Ich kann nix anbieten, was es nicht gibt. Ich bin Wirt und kein Künstler wie du. Außerdem bist du nur einer. Wenn du mal mehr bist als einer, verhandeln wir neu.«

Für Manni ist das logisch. Wir haben uns schließlich darauf verständigt, dass ich ein Fläschchen Johannisbeersaft mitbringen und der kredenzten Cola jeweils einen Schuss hinzufügen darf. In der Eckkneipe sieht man über viele Marotten hinweg. Rumpel zum Beispiel bringt jeden Abend eine Flasche billiges Sternburg mit in die Wildnis und füllt – »heimlich« – sein leeres Glas auf. Er glaubt allen Ernstes, das würde keiner merken. Andere Wirte würden ihn an die Luft setzen, Manni niemals. Manni hat einen derben Humor, aber ein weiches Herz.

Was genau unterscheidet eigentlich eine Eckkneipe von einer Kneipe, die sich in der Mitte einer Straße befindet? Keine Ahnung. Bei Wikipedia hab ich auch nichts gefunden. Mit Eckkneipe ist ein Lokal gemeint, das vor allem von Anwohnern frequentiert wird, derlei Kaschemmen sterben langsam aus, aber hier in Neukölln gibt's noch genug.

Die Wildnis ist zwar leicht versifft, aber nicht zu eng, gewählt wird hier alles bis auf Nazis – und die Klientel entstammt nicht grundsätzlich dem Prekariat, iwo. Zwar wollen viele hier im Leben nichts anderes mehr erreichen als das Rentenalter, dafür gibt es andere, die mehr erreicht haben, als man vermuten würde.

Nehmen wir zum Beispiel Rolle. Anfang vierzig, pinkes Hemd, Hornbrille, Gel in den schwarz wallenden Haaren. Er würde nie im Leben, sagt er, auf arme Leute herabsehen, nur weil er oben gelandet ist. Arme Leute seien viel schlauer als reiche Leute. Denn Not mache erfinderisch. Das ist so ungefähr das einzige Thema, über das Rolle redet: wie er nach oben kam, ohne je abfällig nach unten gesehen zu haben. Manchmal nervt das gehörig.

Rolle sagt, dass er McDoof nicht doof findet, nur weil er Kohle hat und sich jetzt bessere Burger leisten kann. Er hat bei McDoof gerne gegessen, als er noch arm war. Und würde das manchmal noch heute tun.

»Weißt du«, sagt er, »ich mag Cheeseburger, vor allem, wenn die Stelle kommt mit dem Gurkenscheibchen, die schmeckt mir, und ich frage mich immer, wie die das hinkriegen, dass die Gurke immer gleich schmeckt, ich meine, kennste doch, du kaufst im Supermarkt ein Glas Gurken und: egal welche Marke, die sind nie immer gleich, nie, nie, nie. Ich hab dann mal gefragt, ob ich einen Cheeseburger haben kann mit Extragurke, aber nee, das machen die nicht. Ist eben Fast Food. Keine Individualität. Keine Bevorzugung, sagen die einen, kein Service, sage ich.«

Da kommt der kleine Ahmed, noch'n ganz junger türkischer Dachdeckerlehrling, und meint: »Soll ich dir mal sagen, wie du einen Doppelcheeseburger für 2,59€ mit Extragurke für sechzig Cent billiger haben kannst? Kaufste einen Hamburger und einen Cheeseburger für zusammen zwei Euro, tust das Fleisch vom Hamburger auf das Fleisch vom Cheeseburger und ne zweite Gurkenscheibe haste auch. Und noch'n leeres Zweitbrötchen, damit kannste, wennde sonst nix kannst, Tauben füttern.«

Rolle steht der Mund offen. »Sach ich doch«, sagt er, »arm macht erfinderisch. Hab ich Hochachtung vor. Aber wozu soll ich Scheiß-Tauben füttern?«

Rolle hat vor Jahren irgend so'n Internetportal gebaut, irgendwas mit Reisen und Preisvergleichen. Menschen mit zu viel Kohle und zu faul zum Klauen haben es ihm für zwei Millionen abgekauft, seitdem macht er einen auf Frührentner und gibt kluge Ratschläge, wenn er dreimal die Woche auf ein schnelles Bier vorbeikommt. Rolle ist der lebende Beweis, dass Intelligenz auf dem Weg zum Wohlstand keine Bedingung sein muss. Leben ist Chaos und das meiste darin Glückssache, man kann jedoch Entscheidungen treffen, die die notwendige Portion Glück deutlich reduzieren. Die die Würfel des Schicksals zähmen, um es mal aufgebläht zu sagen.

Ich spiele unter anderem Backgammon, weil es ein Abbild des Lebens ist, weil es einen lehrt, dass zu jedem Zeitpunkt praktisch alles möglich ist, auch wenn schon alles verloren oder gewonnen scheint.

»Spiel doch mal mit!«, rufe ich Rolle zu, aber ganz doof ist er nun auch wieder nicht.

Von Curry 36 kommend, laufe ich über den Mehringdamm zum Copyshop in der Gneisenaustraße.

In diesem Moment hüpft ein Hund, ein junger weißer Terrier, über den großen Platz, Reifen quietschen, der Hund weicht allen Händen aus, die ihn ergreifen wollen, den Autos aber nicht, die lässt er bremsen, dann läuft er in die Yorckstraße. Und ich denke, dort, in den Grünanlagen des Mittelstreifens, hat er eine ganz gute Überlebenschance. Ich sehe eine Obdachlose, die offensichtlich dem Hund hinterherhechelt.

»Ist das Ihrer?«, frage ich.

»Nee«, sagt sie, »ich versuch ihn bloß einzufangen. Aber der Hund wird immer panischer mit jedem, der ihn einzufangen versucht. Das ist bestimmt so ein rumänischer Hund, der die Großstadt nicht kennt. Es hat schon jemand die Polizei verständigt.«

Aha. Woran man wohl einen rumänischen Hund erkennt? Keine Ahnung.

Ich betrete den Souterrain-Copyshop. Muss ein wenig warten. Vor mir ist eine nicht mehr ganz junge Frau mit grellrot geschminktem Mund dabei, dem Angestellten ihr kompliziertes Anliegen zu erklären. Plötzlich tut es von der Straße her einen lauten dumpfen Knall.

Ich sage: »Oje. Das war bestimmt der Hund.«

Die Frau sieht mich mit Riesenaugen an und fragt: »Wie? Sie meinen, da ist eben ein Hund überfahren worden?«

»Das befürchte ich. Schauen Sie es sich lieber nicht an.«

Ich hab es gut mit ihr gemeint. Was macht die Frau? Rennt die Treppe hoch, stürzt auf die Straße und beginnt zu schreien. Sie ist völlig fertig. Ich will mir so was nicht ansehen.

Der Angestellte vom Copyshop nickt mir zu und sagt: »Dann ziehen wir Sie mal vor.«

Wenigstens ein positiver Aspekt. Die Frau indes brüllt herein: »Hat jemand ein Telefon?«

Wie? Sie hat keines? Interessant.

Ich sage, dass schon jemand die Polizei verständigt hat. Woher ich das wisse, will sie wissen. Von einer mir unbekannten Frau, antworte ich völlig wahrheitsgemäß, aber in ihren Ohren klingt es sicher wie Ich habe geheime Infos von oben …

Darauf sie: »Sind Sie sich auch sicher?«

»Ziemlich sicher.« Was soll das alles? Die Frau rennt zurück auf die Straße. Draußen vor dem Fenster des Copyshops sehe ich den Fahrer, der den Hund wohl überfahren hat, es ist ein mit Tattoos und Muskelpaketen überhäufter, arabisch anmutender Glatzkopf, der sich einen beliebigen Passanten greift und ihn anschreit: »Ist das dein Hund?«

Der Mann, ich kann nicht erkennen, wie er aussieht, verneint. »Warum weinst du dann?«, brüllt der Glatzkopf. Er kann sich anscheinend nicht vorstellen, dass irgendjemand um etwas weinen könnte, das nicht zu seinem Besitz gehört hat.

»Der sucht den Hundebesitzer, wegen der Versicherung«, erklärt mir der Angestellte. »Wahrscheinlich hat sein Auto eine Delle abbekommen.«

Ich bleibe im Laden, will mir das immer noch nicht ansehen. Endlich Sirenen. Die Frau kommt herein und sagt unter Tränen: »Jetzt ist er gestorben, aber eben hat er noch gelebt. Wenn sofort ein Tierarzt gekommen wäre, hätte man ihn vielleicht retten können.«

Ich denke mir, dass zu seiner Rettung eher der Messias hätte kommen müssen, aber so was sagt man nicht laut und nicht in diesem Moment. Mein Druckauftrag ist fertig, ich gebe Trinkgeld und erkläre der aufgelösten Frau, die mich so arg misstrauisch ansieht, als ob ich für das alles verantwortlich wäre, als ob ich quasi den Auftrag zur Tötung des Hundes gegeben haben könnte, noch einmal ganz genau, was ich woher über den Hund wusste. Ein toter Rumäne, also ein Mensch, kein Hund, hätte vermutlich nicht so viel Aufsehen erregt.

Beim Verlassen des Copyshops sehe ich, wie zwei Polizisten auf der abgesperrten Straße ein Tuch über dem Kadaver ausbreiten, ich erhasche wider Willen einen letzten Blick auf diesen weißen Terrier, der vor zehn Minuten noch neben mir über eine vielbefahrene Kreuzung hopste. Er sieht aus, als hätte er keinen Knochen mehr im Körper, als wäre er ein Sack oder eher ein Schlauch aus Fleisch. Dabei ist nirgendwo Blut zu sehen. Ich sage dem türkischen Opa im Copyshop, dass er mit den beiden kleinen Kindern jetzt wieder die Straße betreten könne, es gebe dort nichts Schlimmes mehr zu sehen. Er winkt ab, freundlich, aber auch irgendwie in seiner Ehre gekränkt oder der seiner Kinder, die keine Feiglinge seien und so viel Rücksichtnahme nicht nötig hätten. Aber vielleicht beginnt hier die Transitzone von den harten Fakten hin zur Einbildung.

Ich fahre in die Wildnis und erzähle die Geschichte. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen es interessiert, wie und wo ein Hund ums Leben gekommen ist, selbst wenn sie ihn persönlich nicht gekannt haben. Manni meint, ich sei ein Glückspilz, müsse das alles nur aufschreiben und hätte wieder eine Kolumne fertig. Und der Hund bekomme ein Denkmal. Alles paletti. Das stimmt, so gesehn.

Gestern, gegen zehn Uhr abends, kam der Gitarrist.

Wir Backgammonspieler saßen ums Brett, ins Spiel vertieft, da legte er los, direkt neben uns schlug er heftige Akkorde aus seiner Klampfe und sang dazu. Das war sehr sonderbar. Drei Lieder lang sagte keiner was, dann fragte ich Manni, den Wirt: »Wer oder was ist das denn?«

Und Manni antwortet mir allen Ernstes: »Ich hab ein Herz für Künstler, musst du doch wissen.« Und grinst mich dazu an. Nach dem fünften der Lieder, die alle ziemlich ähnlich klingen, wende ich mich direkt an den Gitarrenkünstler: »Sag mal, wenn das noch lange dauert – könntest du bitte ins gegenüberliegende Eck umziehen, wir müssen hier schwere Denksportaufgaben bewältigen.«

Drauf er: »Nee.«

Ich: »Wie – nee? Ich hab dich doch nett gefragt.«