8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

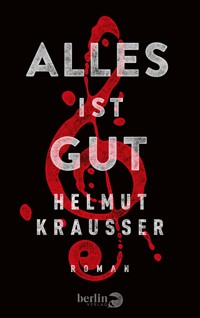

Vincent ist Callboy, aber an Weihnachten sitzt er alleine in der Kneipe. Als die dichtmacht, lässt er sich zu Hause eine Badewanne ein. Beim Einsteigen wird er von einer Einbrecherin überrascht. Die beiden freunden sich an. Helmut Kraussers neuer Roman bringt zusammen, was nicht zusammengehört: Die unterschiedlichsten Menschen streifen durch Berlin, begegnen sich, kommen einander nah – immer auf der Suche nach dem Glück. Helmut Krausser verknüpft ihre Geschichten zu einem Netz, aus dem es kein Entkommen gibt. Ein Kind wird entführt, eine mitternächtliche Hochzeit improvisiert, ein Genickschuss erkauft, der Prophet Jesaja predigt auf dem Kreuzberg – und alles ist auf ungeahnte Weise miteinander verbunden. ›Einsamkeit und Sex und Mitleid‹ spielt auf der Klaviatur des scheinbaren Zufalls, mischt Melodram, Ironie, Suspense und Lakonik zu einem bizarren Panorama, zu einem überwältigenden Kaleidoskop des Lebens. Ab 4. Mai 2017 im Kino: Die Verfilmung mit Jan Henrik Stahlberg, Friederike Kempter, Rainer Bock u.a. Regie: Lars Montag

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Vincent ist Callboy, aber an Weihnachten sitzt er alleine in der Kneipe. Als die dichtmacht, lässt er sich zu Hause eine Badewanne ein. Beim Einsteigen wird er von einer Einbrecherin überrascht. Die beiden freunden sich an.

Helmut Krausser bringt zusammen, was nicht zusammengehört: Die unterschiedlichsten Menschen streifen durch Berlin, begegnen sich, kommen einander nah – immer auf der Suche nach dem Glück. Ein Kind wird entführt, eine mitternächtliche Hochzeit improvisiert, ein Genickschuss erkauft, der Prophet Jesaja predigt auf dem Kreuzberg – und alles ist auf ungeahnte Weise miteinander verbunden.

›Einsamkeit und Sex und Mitleid‹ spielt auf der Klaviatur des scheinbaren Zufalls, mischt Melodram, Ironie, Suspense und Lakonik zu einem bizarren Panorama, zu einem überwältigenden Kaleidoskop des Lebens.

Helmut Krausser, geboren 1964, lebt in Berlin. Bei DuMont veröffentlichte er neben dem Gedichtband ›Plasma‹ (2007) die Romane ›Eros‹ (2006), ›Die kleinen Gärten des Maestro Puccini‹ (2008), ›Einsamkeit und Sex und Mitleid‹ (2009) sowie die Tagebücher ›Substanz‹ (2010); zuletzt erschien der Roman ›Die letzten schönen Tage‹ (2011). Seine Romane ›Der große Bagarozy‹ und ›Fette Welt‹ wurden fürs Kino verfilmt.

Helmut Krausser

EINSAMKEIT UND SEX UND MITLEID

Von Helmut Krausser sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen: Aussortiert. Kriminalroman Die kleinen Gärten des Maestro Puccini. Roman Die letzten schönen Tage. Roman Eros. Roman Nicht ganz schlecht Menschen. Roman Plasma. Gedichte Substanz. Tagebücher

eBook 2012 © 2012 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten

ERSTER TEIL

DREI WEIHNACHTS- GESCHICHTEN

1

Die Spelunke am Viktoriapark machte um neunzehn Uhr dicht. Vincent fragte die Kellnerin, ob sie Familie habe, auf die sie sich freue. Die Kellnerin verneinte, aber man komme in ihrem Beruf selten genug zu einem ungestörten Fernsehabend.

Es hätte Lokale gegeben, wenigstens ein paar türkische Kneipen, denen Weihnachten vollkommen egal war. Vincent spürte aber wenig Lust, sich zu betrinken. Später am Abend konnten sich noch Kundinnen melden, das war an Weihnachten gar nichts Ungewöhnliches, meist zeigten die sich dann über die Maßen spendabel.

Die Aussicht, auf irgendeiner Sammelstelle für melancholische Einzelgänger hinzudämmern, seine Einsamkeit zur Schau zu stellen, widerte Vincent an, und er überquerte die Straße, mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Schneeregen fiel; im Standlicht eines Autos wirkten die Flocken wie Schwärme winziger Vögel, leuchteten auf, bevor sie am Boden zerschmolzen. Das Treppenhaus roch muffig. Vincent nahm drei Stufen auf einmal.

Die Tür zu seiner Wohnung war nicht abgesperrt, er litt unter der Phobie, seine Schlüssel zu verlieren, wenn er nachts durchs Viertel zog. Das Risiko eines Einbruchs schien ihm deswegen nicht höher, im Gegenteil. Offene Türen und in der Diele brennendes Licht, glaubte er, würden Diebe verunsichern. Vincent hängte den feuchten Mantel über die Heizung, zog sich komplett aus und ließ heißes Wasser in die Wanne. Aus dem Radio dudelte Musik in den Flur. It was a very good year. Vincent runzelte die Stirn, ging ins Schlafzimmer und stellte die Anlage ab, obwohl er Sinatra-Schnulzen mochte. Er tunkte einen Finger in die halb vollgelaufene Wanne. Das Wasser war noch zu heiß. Zeit für eine Zigarette, am Küchentisch, mit Blick hinaus auf den Schnee, darin, im grauen Gewusel, die Spiegelung seines muskulösen, gut trainierten Oberkörpers. So gut war das Jahr nicht gewesen, nein.

Vincent suchte Zigaretten, fand nirgends welche, nicht einmal in den Innentaschen seiner beiden Sakkos, wo er sonst fast immer fündig geworden war, und er wurde wütend bei dem Gedanken, sich erneut anziehen und welche am Automaten holen zu müssen. Warum ist es nur so schwer, fragte er sich, mal ein paar Stangen auf Vorrat zu kaufen? Und warum eigentlich spielt der Klassiksender an Weihnachten einen Sinatra-Song?

Er fühlte sich plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, unwohl in seiner Nacktheit, ohne Gründe dafür nennen zu können. Die Heizung lief auf höchster Stufe, die Rolläden waren sämtlich herabgelassen, jetzt auch der in der Küche. Er ging ins Bad, prüfte erneut die Temperatur des Wassers. Irgend etwas hielt ihn davon ab, in die Wanne zu steigen. Ihm war, als würde sich, im unteren linken Eck seines Sichtfelds, etwas gerührt haben, eine ganz winzige Bewegung, wie der Hauch eines Schattens, der über eine nur etwas weniger dunkle Fläche hinweghuscht. Vincent drehte sich um, trat auf den halbdunklen Flur, sah nach links, zur Wohnungstür, sah nach rechts – und etwas prallte mit ihm zusammen, wollte an ihm vorbei, stieß ihn mit zwei Fäusten zu Boden. Aus einem Reflex heraus griff er zu, bekam Haare zu fassen, spürte, wie das Mädchen zutrat und um sich schlug. Er krallte sich an ihr fest, brachte sie zum Stolpern, keine Sekunde später lag er auf ihr.

Sie war nicht allzu kräftig. Ein Mädchen um die neunzehn, zwanzig, vielleicht jünger, in Jeans und Baseballjacke.

Er hielt ihre Handgelenke fest, sie wandte das Gesicht von ihm ab, sagte nichts, schrie nicht, selbst das Zerren und Treten gab sie auf und lag bald wie ohnmächtig unter ihm. Strähniges, vermutlich dunkelblondes Haar. Allzuviel war in dem Licht, das aus Küche und Bad in den Flur drang, nicht zu erkennen. Vincent hätte sie gern losgelassen, aber jetzt erst, viel zu spät, bekam er Angst. Was, wenn sie bewaffnet war? Fixerin vielleicht, auf Turkey, vom Entzug jeder Hemmung beraubt – oder eins der Biester von den Straßengangs, die im Hinterhof mit Schmetterlingsmessern herumspielten – nun zitterte ihr Kopf, das Zittern lief durch ihren schlanken Hals und setzte sich in den Schultern fort. Leises Schluchzen war zu hören.

Trotz der Umstände kam sich Vincent brutal vor, so nackt und schwer auf ihr zu liegen. Und was, wenn sie – man mußte an vieles denken – besonders durchtrieben war und begann, um Hilfe zu schreien, sie werde vergewaltigt?

Die Situation gefiel ihm weniger und weniger, er überlegte, die Einbrecherin laufen zu lassen, sie einfach loszulassen und hinter ihr die Tür zu verrammeln. Aber – und das wog als Einwand schwer – sie konnte im Schlafzimmerschrank die Geldbörse gefunden haben! Schwer verdientes Geld, auf das Vincent nicht verzichten mochte. So vergingen drei, fast vier Minuten, ohne Entschluß, ohne Worte. Das Mädchen heulte. Er lockerte seinen Griff, aber nur leicht, gerade so viel, um die Kontrolle zu behalten, ohne ihr weh tun zu müssen.

»Wer bist du?« fragte er – zugleich kam ihm die Frage albern vor, unsinnig. Was sollte sie darauf sagen? Irgendeinen Namen?

»Hast du was mitgehen lassen? Gibs her, dann kannst du abhaun!«

Endlich sah ihn das Mädchen an. Nein, sie war eine junge Frau, kein Mädchen mehr. Ihr Gesicht, soviel konnte man auch bei schwacher Beleuchtung erkennen, strotzte vor Dreck. Es mußte Wochen her sein, seit sie sich zum letzten Mal die Haare gewaschen hatte. Viel Schwarz lag unter jenen ihrer Fingernägel, die nicht völlig abgekaut waren. Auch roch sie nach altem Schweiß und feuchtem Leder.

Unwillkürlich, angeekelt, ließ er sie los. Ohne sich darüber klar zu sein, was seine Einschätzung der Situation verändert haben konnte, fühlte er, daß keine echte, ernstzunehmende Gefahr von ihr ausging.

»Ich hab nix geklaut! Nur’n paar Zigaretten …«

Vincent rückte von ihr ab, setzte sich zwischen sie und die Wohnungstür, im Schneidersitz, die Hände auf den Boden gestemmt, bereit, notfalls aufzuspringen und sie abzufangen. Das Mädchen, jetzt wirkte sie doch wieder wie ein Mädchen, weinte nicht mehr, blickte ihn unschlüssig an, in einer Mischung aus Lethargie und Angst. Dann stierte sie auf seinen Penis, der halbsteif pendelte, was ihm peinlich war. Er legte eine Hand auf die sich anbahnende, ebenso unwillkommene wie schwer zu erklärende Erektion und deutete mit der anderen nach rechts, in Richtung des schaumgekrönten Wassers.

»Du könntest echt mal ein Bad brauchen.«

»Hä?«

Es klang nach einem schläfrig-verständnislosen Hä, das sich auf den Arm genommen glaubte.

Vincent hingegen spürte das angenehme, fast euphorische Gefühl, einer verworrenen Sachlage langsam Herr zu werden, mit jedem Wort, das genug Atem fand, um sich vom Gedanken in eine Äußerung zu verwandeln.

»Ich mach dir nen Vorschlag: Du gehst da hinein, nimmst ein Bad, du darfst auch absperren. Derweil durchsuch ich deine Sachen. Danach kannst du dich anziehn und gehn.«

»Ich hab nix geklaut …«, wiederholte das Mädchen müde, senkte dabei den Kopf, als sähe sie, wenn auch widerstrebend, ein, daß ihren Worten schwer zu trauen sei.

»Das werd ich dann feststellen.«

»Wenn ich ins Bad geh – holst du die Bullen?«

»Nein. Versprochen.«

Sie zögerte, fuhr sich mit den Fingern kreuz und quer durchs Gesicht, als müsse sie sich erst allerhand Zweifel und schlechte Erfahrungen aus der Haut reiben. Vincents Augen hatten sich inzwischen an die Düsternis gewöhnt, und was er sah, begann ihm zu gefallen.

»Guck weg!« Sie stand auf und zog sich aus, warf schnell ihre Sachen von sich – sie trug drei Paar dicke Socken übereinander –, bis sie in Slip und BH vor ihm stand, die Arme vor der Brust gekreuzt. Ihr Körper – Einstichstellen waren auf den ersten Blick nirgends zu entdecken – sah abgemagert, doch nicht grundkrank aus. Ihre Haut besaß sogar gewissen Reiz, hatte sich unter dem Dreck etwas jugendlich Gesundes bewahrt, ein wenig Glanz auf Schultern und Oberschenkeln, und soviel Restbräune vom letzten Sommer, daß man sie für eine Halbmulattin hätte halten können.

»Okay so?« Sie stellte die Frage fast beiläufig, als würde sie mit einem Arzt reden.

Vincent nickte. Das Mädchen gehorchte und ging ins Bad. Er hörte, wie sich der Schlüssel im Schloß drehte. Sollte er nun wirklich diese schmierigen, schmutzstarrenden Klamotten durchsuchen? Er fand es plötzlich penibel und nicht korrekt – obwohl, sie hatte schließlich bei ihm eingebrochen! Er überlegte hin und her, ließ die Kleider unberührt liegen, lief ins Schlafzimmer, die Geldbörse war noch da und auch voll, na also – und wenn das Mädchen sonst etwas hatte mitgehen lassen – was konnte das wert sein? Nur auf die Zigaretten – wenigstens auf die Hälfte der Zigaretten – würde er bestehen.

Hastig zog Vincent eine Turnhose an, holte aus der Küche einen Aschenbecher und setzte sich, gegenüber der Badtür, an die Wand. Lange saß er so da. Rauchte.

»Hast du Hunger?«

Keine Antwort. Er wiederholte die Frage, lauter, glaubte, ein schwaches Nein zu hören.

»Bestimmt nicht?«

»Hab deinen Kühlschrank geplündert!«

Vincent mußte schmunzeln. Was konnte sein unterversorgter Kühlschrank einem Besucher zu bieten gehabt haben?

»Trinkst’n Glas Sekt mit?«

Es dauerte eine halbe Minute, bis sie Antwort gab.

»Ja.«

Diese schlichte, auf jedes Ornament verzichtende Antwort gefiel ihm sehr. Machte ihn beinahe glücklich. Er hätte nicht sagen können, warum.

Vincent stand auf, ging zum Radio, holte den Schnulzensender zurück, es lief ausgerechnet Strangers in the Night, und er legte zwei Flaschen Aldi-Nord-Champagner, die sonst für verklemmte Kundinnen bestimmt waren, ins Gefrierfach. Danach setzte er sich vor die Badezimmertür und wartete auf den Moment, da die junge Frau, das Mädchen, wie auch immer, herauskommen würde. Es würde, glaubte er, ein Moment von Aura und Bedeutung sein.

2

Ekki saß im Nachtmar und wollte nicht nach Hause. Er hatte keine lebenden Verwandten auf dieser Welt, und obgleich er sich wie in jedem Jahr bemühte, Weihnachten so gut es ging zu ignorieren, gelang es ihm immer weniger. Er hatte nie geheiratet noch wissentlich ein Kind gezeugt, seine einzige Schwester war vor Monaten an Hautkrebs gestorben, mit dreiundfünfzig. Er selbst war drei Jahre jünger und wenigstens bei guter Gesundheit. Er rief sich das immer wieder in Erinnerung. Wenigstens bei guter Gesundheit. Ekki, der frühpensionierte Lateinlehrer, wäre gerne in einen drei Tage dauernden Tiefschlaf gefallen, bis Weihnachten endlich vorbei war. Die Einsamkeit wühlte in seinem Körper, sie manifestierte sich als beinahe physischer Schmerz, als würden winzige Fische mit messerscharfen Zähnen an seinen Muskeln nagen und aus seinem Blut die rote Farbe trinken. So in etwa fühlte es sich an, aber er war bei fast bester Gesundheit, zweifelsohne.

Er hätte vielleicht, dachte er sich, wie tausendmal am Tag, gegen die Zwangspensionierung aufbegehren sollen. Andererseits waren ihm die Schüler ohnehin alle auf die Nerven gegangen, und letztlich mußte er sich froh schätzen, relativ glimpflich aus jener Sache oder Situation oder Scheiße – wie immer man es nennen wollte – herausgekommen zu sein. Er konnte die Sache/Situation/Scheiße noch nicht einmal jemandem erzählen, das war das Schlimmste, denn niemand kannte ihn so gut, um ganz sicher zu sein, daß Ekki die Wahrheit sagte, daß er unschuldig war, daß er keiner Kreatur auf Erden je ein Leid zugefügt hatte, wenigstens nicht bewußt. Aus der Jukebox heraus sang Bob Marley: I shot the sheriff, but I didn’t shoot no deputy. Ekkehard Nölten hatte weder Sheriffs noch Deputys erschossen. Nix und niemanden. Aber im Leben, dachte er sich, gibt es, anders als im alten Rom, keinen Mund der Wahrheit, der Lügnern die Hand abreißt.

Eine fiese kleine Göre von kaum dreizehn Jahren, die von ihm eine Fünf verpaßt bekommen hatte, hatte gewisse Gerüchte über ihn gestreut, aus Rache, weil sie jener völlig gerechtfertigten, eigentlich sogar noch zu milden Fünf wegen eine Ehrenrunde drehen sollte.

Widerliche, ganz widerliche Angelegenheit. Keine Beweise, nicht einmal Anhaltspunkte für irgendeine Verfehlung gab es. Aber das Gör war sich bewußt gewesen, noch nicht strafmündig zu sein. Sie konnte in aller Seelenruhe, ohne Angst vor irgendeiner Konsequenz, alles behaupten, und Ekki, als Lehrer untadelig, litt – das hatte damit an sich ja überhaupt nichts zu tun – unter einem geringen, wirklich ganz geringen Alkoholproblem. Die Kollegen aus der Lehrerschaft, diese Arschlöcher, waren sämtlich von ihm abgerückt – jener brutale, unglaubliche Akt kollektiver Illoyalität traf ihn schwer. Bis dahin hatte er zumindest vermutet, Freunde zu haben, wenngleich er konkret keine Namen hätte nennen können. Eine absurde Komödie folgte. Der Schuldirektor kehrte, in einem diplomatischen Husarenstück, die Sache unter den Teppich, wurde mit den Eltern einig, das Gör bekam statt der Fünf eine Gnadenvier ins Zeugnis, lachte sich in die Faust, während Ekki mit mehr oder minder verblümten Worten gebeten wurde, sich lieber mal vom Acker zu machen. Die Schatten des Vorgefallenen würden eine pädagogische Tätigkeit zu sehr belasten. Ach, Scheiße.

Aus Wut, einzig aus Wut über diese Niedertracht, über all die Ekelhaftigkeit der Welt, hatte er sich gefügt. Fast ohne Widerstand zu leisten. Die einzige gangbare Alternative wäre eine Strafversetzung gewesen. Dergleichen hätte er nur als noch größere Niederlage empfunden. Ein wenig hatte er sich aufs Rentnerdasein sogar gefreut. Zwei Jahre war das nun her. Seitdem hatte er oft darüber nachgedacht, sich an dieser miesen kleinen Lügnerin zu rächen, und an ihren beschissenen Eltern, am besten an der ganzen gottverfluchten Familie, aber ihm war kein Weg eingefallen, auf dem er am Ende sich selbst nicht am meisten geschadet hätte.

Eben verließ der vorletzte Gast, ein junger, abstoßend gutaussehender Mann das Lokal, und Ekki saß nun allein am Tresen.

Er bat die Kellnerin – eine Schwarze, fast in seinem Alter, vielleicht ein paar Jahre jünger, das ließ sich bei dunkelhäutigen dikken Menschen so schwer sagen – um ein letztes Bier. Sie meinte, kopfschüttelnd, das sei jetzt aber wirklich das allerletzte, und er müsse es schnell trinken, es würde ihn hoffentlich nicht stören, wenn sie derweil die Stühle auf die Tische hebe, irgendwann wolle auch sie in den Feierabend.

»Hast du Familie?« Ekki maßte sich aus einer Laune heraus das Du an, aber das taten hier so viele andere auch. Die Kellnerin schien sich daran nicht zu stören. Dasselbe sei sie seltsamerweise eben bereits gefragt worden. Diesmal antwortete sie etwas ausführlicher.

»Hier nicht. Drüben in den Staaten. Zwei Brüder, ein paar Cousins, etliche Neffen und Nichten.«

»Wie lange warst du schon nicht mehr dort? In den Staaten?«

»Ewig.«

»Wie heißt du?«

»Minnie.«

»Und richtig?«

»Minnie. »

»Das ist keine Abkürzung für was?«

»Nee. Reicht dir das nicht?«

Minnie stellte Ekki das Bier hin, eine Flasche, denn der Zapfhahn war schon abgesperrt.

»Danke.«

»Und du? Du hast keine Familie?«

»Nein. Doch. Ne Schwester. Liegt nebenan auf dem Matthäikirchhof. Sie ging gern braungebrannt durchs Leben. Ist ihr zum Verhängnis geworden. Hautkrebs.«

»Scheiße.«

»Geh bloß nie ins Solarium!«

Minnie schwieg und verzog nur den Mund, wie über einen mißlungenen Scherz, obwohl der Scherz so schlimm nicht war, eher banal harmlos, jedenfalls nicht rassistisch gemeint, nein. Sie wuchtete einen Stuhl nach dem anderen auf die Tische und wischte den Boden, nur dort, wo es nötig war.

»Ich heiße Ekkehard.«

»Und richtig?«

»Ekki. So hat mich immer nur meine Schwester genannt. Und meine Skatbrüder. Du kannst mich auch so nennen.«

»Dann mach ich das.«

»Wie sieht dein Abendprogramm denn aus? Brätste nen Truthahn?«

»Truthahn? Wie kommste denn darauf?«

»Ach, nein, das ist das Erntedankfest, wenns bei euch Truthahn gibt. Verzeihung! Die Neue Welt ist meine ja nicht.«

Minnie fand den leicht korpulenten, altmodisch gekleideten, aber stets sauber rasierten Mann ganz nett. Sie glaubte, denn sie hatte ihn oft beobachtet, daß er sich seine Ausgaben gut überlegen mußte, dennoch gab er immer Trinkgeld, sagte auch jedesmal Dankeschön, wenn man ihm ein Getränk brachte.

»Bei mir gibts heute Schwarzwälder Kirschtorte. Eiskalt, mit heißem Tee. Danach vielleicht ein paar Royal-Cauldron-Chips.«

»Was sind denn Royal-Cauldron-Chips?«

»Die sind gut. Sind’n bißchen teurer. Für Feiertage.«

»Aha.«

Eine Pause entstand. Minnie hielt inne und sah zu, wie ihr letzter Gast den halben Inhalt der Bierflasche in sich hineinstürzte, so als wolle er sich aus Rücksicht schnell verabschieden, um niemandem zur Last zu fallen.

»Was machst du denn so?«

»Ich war Lateinlehrer.«

»Jetzt nicht mehr?«

»Nein.«

»Du könntest doch Nachhilfestunden geben.«

Ekki fand den Vorschlag irgendwie eigenartig. Daran hatte er nie gedacht. Er schüttelte den Kopf, langsam, mit Aplomb, als müsse er seine Entscheidung bekräftigen.

»Nein. Weißt du, Minnie, die Schüler mochten mich nicht. Die Schüler konnten Latein nicht leiden und ließen es immer an mir aus. Davon hab ich die Nase voll. Latein ist ein so wunderbares Fach. Man kann soviel lernen, und immer kam ich mir vor wie … wie ein Eisschrankvertreter in Grönland. Verstehst du?«

Minnie stützte sich auf einem der Tische ab, lehnte den Wischmob an die Wand und sah Ekki in die Augen. »Nein. Weißt du, in Grönland braucht man Eisschränke ganz dringend. Da sind es manchmal schon im März fünfzehn Grad plus, wenn es dann keinen Eisschrank gibt, verderben die Vorräte alle. Und es gibt nicht an jedem Eck nen Supermarkt, wo man mal schnell was nachkaufen kann. Das war ein schlechter Vergleich!«

Ekki machte ein erstauntes Gesicht und mußte lächeln. Er trank sein Bier aus und legte einen Fünfer auf den Tisch.

»Stimmt so!«

»Nein, Ekki, drei Bier, das macht sieben zwanzig.«

»Oh! Tut mir leid.« Er legte noch ein paar Münzen nach.

»Ist schon okay. Was lernt man denn im Lateinunterricht so Wunderbares?«

»Ach ja … Willst du das wirklich wissen?«

»Solang ich hier den Boden wische, kannst du mir gern noch was erzählen. Wenn du Lust hast.«

Ekki winkte erst ab, dann kam ihm die Geste des Abwinkens arrogant vor. »Naja, das Römische Reich, weißt du, da kann man furchtbar viel von lernen, die hatten erst Könige, dann eine Republik, dann Diktatoren, dann Kaiser, dynastische Kaiser und Soldatenkaiser … Und Marionettenkaiser … Ist ein Sinnbild für Macht und Verfall. Wie alles anfängt, in Kraft und Größe, dann endet, in Hybris und … äh, naja.«

»Aha.«

»Die hatten alles. Man hat das Gefühl, alles, was es gibt, gabs schon mal, im Römischen Reich. Und diese Sprache! Aber ich geh jetzt besser …«

»Wie du meinst, Ekki. Wenn du glaubst, ich bin zu blöd, daß du mir was Lateinisches erzählst …«

»Wie bitte?« Ekki sah leicht verstört drein. »Nein, das wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, ich dachte, ich texte dich hier zu, und du willst deinen heiligen Feierabend und Torte …«

»Ich hab nie Latein gehabt. Kannst du dir ja wohl denken.«

»Ja?« Ekki wußte nicht recht, wie er diese Auskunft einordnen sollte.

»Dann erzähl mir halt was!« Minnies Tonfall wirkte auffordernd genug, daß er ihren Wunsch ernstzunehmen beschloß.

Ekki überlegte. Endlich erzählte er um des Datums willen eine anfangs noch betuliche Weihnachtsgeschichte. Wie der Kaiser Tiberius alles Volk im Riesenreich habe schätzen lassen, nach der langen Pax Augusta, ein Begriff, den er erklären mußte, so kamen sie ins Reden, meist redete Ekki, und Minnie stellte ab und an Zwischenfragen.

Kaiser Tiberius sei ein fieser Despot gewesen, der erfolglose Astrologen von einer Brücke stürzen ließ und sich im Swimmingpool mit Knaben amüsierte, die er seine Elritzen nannte, ob sie wisse, wieso?

Diese Drecksau, kommentierte Minnie, als Ekki ihr gesagt hatte, wieso. Und Ekki durfte für lau noch zwei Bier trinken, während der Laden schon abgesperrt war. Beinahe hätte Minnie ihm angeboten, mit zu ihr nach Hause zu kommen, aber sie hätte danach nichts weiter anzubieten gehabt, außer dem, von dem sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen annahm, daß er darauf keinen Wert legen würde, Tee und Schwarzwälder Kirschtorte. Das, worauf er, wie sie dachte, eher Wert legen würde, war sie zu geben nicht bereit.

Als sie sich trennten, auf der Monumentenstraße, als wäßriger Schnee in ihre Krägen drang und einen schnellen Abschied anmahnte, fanden beide, daß der Abend bis dahin überraschend kurzweilig verlaufen war. Und Minnie sagte, sie wolle unbedingt bald noch mehr von jenem Caligula hören, der es mit seiner Schwester und nem Pferd getrieben habe und abends an der lukullischen Tafel Leute rein aus sportlicher Neugier (wer schafft wieviele in welch kurzer Zeit) köpfen ließ. Das sei zwar ziemlich krass, eigentlich zu heftig für ihr Gemüt, interessiere sie aber durchaus. Sie stamme aus Louisiana, da kenne man solche Geschichten nicht.

Das mache nichts, meinte Ekki und sagte etwas über Louisiana und Napoleon, woraufhin Minnie nickte und grinste, ja beinahe lachte, unter dem vage geahnten Zwang, etwas Witzartiges verstanden haben zu müssen.

Nicht alles, doch immerhin etwas war gut in jenem Moment.

3

Julia und Uwe König hatten sich während ihrer nun bald sechs Jahre dauernden Ehe für den Weihnachtsabend eine Art Zeremonie erarbeitet, mit deren Hilfe sie jene Stunden, die sie übereinstimmend als zu still und dunkel und leblos empfanden, schneller herumzubringen glaubten. Beide kochten so gut wie nie, und wenn doch, dann ganz einfache Gerichte, viel lieber gingen sie ins Restaurant oder ließen sich etwas ins Haus liefern. Julia König, fast vierzig, stand als Managerin einer bekannten Unternehmensberatung kurz davor, zur Teilhaberin aufzusteigen. Uwe, ihr zehn Jahre jüngerer Gatte, hatte es bislang nur zum Marktleiter bei Karstadt gebracht, doch zusammen verfügte das kinderlose Paar über ein Bruttoeinkommen von gut neuntausend Euro im Monat. Die Königs lebten in einem Charlottenburger Wohlstand, den sie selbst als bescheiden eingestuft hätten. Regelmäßig am ersten Weihnachtsfeiertag fuhren sie auf eine Wellnessfarm an der Ostsee, gönnten sich Sauna, Dampfbad und Fangopackungen, Maniküre, Pediküre, Massagen und kleinere kosmetische Hautbehandlungen. Am Abend zuvor jedoch bereiteten sie, das einzige Mal im ganzen Jahr, gemeinsam ihr Abendessen zu. Sushi. Sie kochten den Reis, breiteten die Algenmatten aus, strichen den abgekühlten Reis auf, zerteilten den rohen Fisch und das blanchierte Gemüse in mundgerechte Stücke und rollten aus alledem halbmeterlange Zylinder, die sie dann mit sündteuren und angsterregend scharfen japanischen Messern exakt portionierten. Dies nahm Zeit in Anspruch, sollte das Ergebnis optisch befriedigend ausfallen. Eine Arbeit, die immer Spaß gemacht und deren Ertrag meist auch geschmeckt hatte. An diesem Abend war irgend etwas anders. Uwe bemerkte es zuerst, ohne gleich sagen zu können, woran es genau lag. Julia stand mit einem jener angsterregend scharfen japanischen Messer vor dem Küchentisch, und statt Fisch und sonstiges Meeresgetier mit gezielten Schnitten in eine ästhetische Form zu bringen, stierte sie ins Leere und naschte eines jener Gurkenstückchen, die zuvor Uwe in eine ästhetische Form gebracht hatte.

»Denkst du über was nach?«

»Ja.«

»Was denn?«

»Wir müssen uns trennen.«

»Was?«

»Trennen. Wir. Uns.«

Julia sagte diese Worte ohne sichtliche Erregung. Uwe glaubte an einen Scherz, oder an einen jener regelmäßig einmal pro Monat stattfindenden hysterischen Schübe, aber es war grade nicht soweit, und Julia wirkte alles andere als hysterisch.

»Warum sagst du so etwas?«

Julia gönnte ihm einen kurzen Blick, sah dann zur Decke und zuckte mit den Schultern. »Ich habe mich eben gefragt, wie ich mich besser fühlen könnte, als ich mich fühle. Und das Ergebnis war, daß ich mich besser fühlen würde, wenn du nicht hier wärst.«

»Es ist Heiligabend, Schatz, da sollte man so etwas nicht sagen.« Uwe tat beleidigt, er hoffte insgeheim, die Angelegenheit würde sich bald von selbst erledigen, wenn er einfach schwieg und weiter Reis auf Algenmatten strich.

»Du tätest mir einen Gefallen, wenn du jetzt gehen würdest.«

»Wie bitte?«

»Wenn du gehen würdest. Nimm dir ein Hotelzimmer, geh von mir aus in den Puff, es gibt in Berlin bestimmt Puffs, die an Heiligabend aufhaben, nicht? Mach dir eine schöne Zeit.«

»Was wirfst du mir denn vor?«

»Ich werfe dir doch gar nichts vor. Wir können künftig zueinander ganz nett sein. Wenn du jetzt gehst.«

»Und wenn ich das nicht tue?« Uwe König sah seine Frau an und begriff mit jeder Sekunde etwas deutlicher, daß Julia es ernst meinte. Warum sie sich, wollte er wissen, ausgerechnet diesen Abend ausgesucht habe, um so ein Theater mit ihm anzustellen.

»Welcher Abend wäre denn besser geeignet?« Julia stand da, mit einem sonderbar eingefrorenen Lächeln, starrte auf den toten Fisch, hielt das Messer in der Hand, und vielleicht war es wirklich jener zigfach gefaltete Stahl gewesen, der sie auf den Gedanken gebracht hatte, ein Schnitt sei zu machen. Und der tote Fisch – Julia hätte selbst nicht sagen können, was da zusammengekommen war, aber sie hatte, endlich, was ihr schon seit Wochen auf der Seele lag, über die Zunge gebracht, sie fühlte sich wohl und leicht, ihre Haut schien zu prickeln, etwas war neu und anders. Besser. Sie hätte ihren Seelenzustand vage mit einer sonderbaren Ergriffenheit umschreiben können, wie sie Menschen manchmal in der Kirche oder in der Oper empfinden.

Uwe nahm Mantel und Schal und ging mit weiten, aufstampfenden Schritten zur Tür, ohne jeden weiteren Kommentar, wie um seine Frau für ihre grobe Unhöflichkeit zu bestrafen. Als er auf der Straße stand, immer noch etwas benommen, dachte er lange und ernsthaft darüber nach, Julias Rat zu befolgen und sich vom nächsten Taxifahrer zu einer einschlägigen Adresse kutschieren zu lassen. Stattdessen spazierte er ziellos durch Nacht und Schneeregen, mietete in einem Hotel am Kudamm ein Zimmer, trank die Minibar leer und stierte stundenlang auf sein Handy, in der Hoffnung, eine SMS würde die Situation entscheidend verändern. Gegen fünf Uhr morgens schlief er schwer betrunken ein.

MAI

1

DONNERSTAG GEGEN MITTAG

Auf etwas längeren Zugfahrten wie der von Berlin nach Bielefeld, wenn er vorher viel zu Fuß unterwegs gewesen war, zog Dr. Stern gern seine Schuhe aus, da er bevorzugt Turnschuhe trug und zu Schweißfüßen neigte. Es war nicht schlimm, er mußte sich nicht vor peinlichen Situationen fürchten, dennoch nutzte er die Zeit im Zug, um seine Socken ein wenig zu lüften. Nebenher döste er weg, nie für lange. Nach dem Erwachen stellte er mit einem Blick auf die Armbanduhr fest, daß er sein Ziel binnen gut zwanzig Minuten erreicht haben würde – und daß seine Sneakers weg waren.