8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

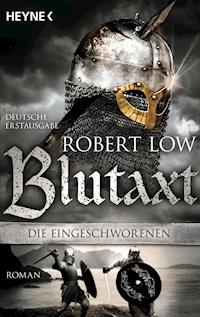

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Eingeschworenen

- Sprache: Deutsch

Ein Bund von Kriegern – verschworen bis in den Tod

Sie nennen sich die Eingeschworenen: eine Mannschaft von Wikingern, die Seite an Seite kämpfen – bis in den Tod. Auf ihren Raubzügen stehlen sie christliche Artefakte, ihre Welt ist geprägt von Brutalität und dem gnadenlosen Kampf ums Überleben. Zusammen mit den Eingeschworenen begibt sich der junge Orm auf eine Reise von gewaltigen Ausmaßen, die über die Weltmeere bis zu den Steppen Sibiriens führt. Im blutigen Wettstreit um ein legendäres Schwert muss er zwischen den todesmutigen Wikingern bestehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Das Buch

Norwegen, A. D. 965: Die nordischen Götter scheinen ihre Vorherrschaft einzubüßen, während die Anhänger des mysteriösen christlichen Erlösers immer zahlreicher werden. Der junge Orm, genannt der Bärentöter, wird in eine Familienfehde verwickelt und muss um sein Leben fürchten. Er verlässt seine Heimat und schließt sich den Eingeschworenen an, einer gewalttätigen Mannschaft von Wikingern, die sich durch den Raub christlicher Artefakte bereichert. Ihr Anführer Einar ist auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz: dem Runenschwert von Attila dem Hunnenkönig. Für die Eingeschworenen beginnt eine Reise voller Blut, Gefahren und gewaltiger Schlachten. Immer wieder muss Orm sich zwischen seinen todesmutigen Waffenbrüdern bewähren. Die Spur führt über die Handelsmetropole Birka nach Schottland und schließlich in die Steppen Sibiriens.

Wer von den Wikingern wird am Ende überleben, um die Eingeschworenen zu neuen Taten zu führen?

Raubzug ist der erste Teil der bislang vier Bände umfassenden Saga um die Eingeschworenen.

Der Autor

Robert Low ist Journalist und Autor. Mit 19 Jahren war er als Kriegsberichterstatter in Vietnam. Seitdem hat ihn sein Beruf in zahlreiche Krisengebiete der Welt geführt, unter anderem nach Sarajevo, Rumänien und Kosovo. Auf Wunsch seiner Frau und seiner Tochter hat er das Reisen mittlerweile aufgegeben. Um seine Abenteuerlust zu befriedigen, nimmt er regelmäßig an Nachstellungen von Wikingerschlachten teil. Robert Low lebt in Largs, Schottland – dem Ort, wo die Wikinger schließlich besiegt wurden.

Besuchen Sie den Autor im Internet unter www.robert-low.com

Inhaltsverzeichnis

für meine Frau Katie, die immer dafür sorgt, dass mein Kiel richtig im Wasser liegt und alle Ruder bereitstehen – in Liebe

KAPİTEL 1

Runenzeilen sind wie gewundene, reich verzierte Bänder. Sie gleichen der Weltschlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Eigentlich sind alle Geschichten verschlungene Schlangenknoten, denn nicht immer fängt das Leben mit der Geburt an und endet mit dem Tod. Auch mein eigenes Leben fängt erst mit meiner Wiederkehr von den Toten wirklich an.

Ich sah einen Balken über mir, knorrig und glattpoliert von den Netzen und Segeln, die darüberhingen. Eine Spinne, in der Kälte gestorben, wehte im Luftzug an einem Seidenfaden und verschwamm vor meinem Blick.

Ich kannte diesen Balken. Es war der Firstbalken des Naust, des Bootshauses von Björnshafen, und an diesen Netzen und Segeln hatte ich geschaukelt. Geschaukelt und gelacht, sorglos, in einem anderen Leben.

Ich lag auf dem Rücken und sah auf zu ihm und verstand nicht, warum er da war, denn ich war doch tot. Und dennoch formte mein Atem Dampfwölkchen in dem kalten Raum.

»Er ist aufgewacht.«

Es war eine knarrende Stimme, und wieder kippte und schaukelte alles, als ich versuchte, meinen Kopf in die Richtung zu drehen, aus der sie kam. Ich war nicht tot. Ich lag auf einer Pritsche und über mir schwamm ein Gesicht mit starkem Unterkiefer und einem Bart, struppig wie eine Hecke. Weitere Gesichter erschienen hinter ihm, alle fremd und alle verschwommen, wie unter Wasser.

»Zurück, ihr hässlichen Fratzen. Lasst dem Jungen Platz zum Atmen. Finn Rosskopf, vor dir würde selbst Hel die Flucht ergreifen, also gehst du wohl jetzt am besten raus und holst seinen Vater.«

Das Gesicht mit dem struppigen Bart verfinsterte sich und verschwand. Die Stimme hatte ebenfalls ein Gesicht. Dieses hatte einen sauber gestutzten Bart und freundliche Augen. »Ich bin Illugi, der Godi der Eingeschworenen«, sagte er und klopfte mir beruhigend auf die Schulter. »Dein Vater kommt gleich, Junge. Du bist in Sicherheit.«

Sicherheit. Ein Priester sagt, ich sei in Sicherheit, also muss es wahr sein. Ein kurzes Traumbild, wie etwas, das in einem nächtlichen Gewitter blau-weiß aufblitzt: der Bär, der in einem Schauer von Schnee und splitterndem Holz durchs Dach bricht, brüllend, mit gewundenem Hals, ein riesiger weißer Berg …

»Mein … Vater?«

Die Stimme schien mir nicht zu gehören, aber der Fremde mit den freundlichen Augen, der Illugi hieß, nickte lächelnd. Hinter ihm bewegten sich Männer wie Schatten, ihre Stimmen bald lauter, bald leiser, wie rauschende Wogen.

Mein Vater. Also war er doch gekommen, um mich zu holen. An diesem Gedanken hielt ich fest, während Illugis Gesicht zu einem undeutlichen Fleck verschwamm. Auch die anderen verschwanden hinter ihm wie zerplatzende Blasen, während ich abermals in den dunklen Fluten des Schlafs versank.

Aber der Priester hatte gelogen. Ich war nicht in Sicherheit. Ich würde niemals wieder in Sicherheit sein.

Später, als ich mich aufsetzen und etwas Brühe trinken konnte, hatte sich die Geschichte in ganz Björnshafen herumgesprochen: die Geschichte von Orm, dem Töter des weißen Bären.

Als der weiße Bär – Ruriks Fluch – kam, um sich am Sohn zu rächen – und danach vermutlich am Vater –, war er es, der tapfere Orm, ein Knabe noch, der zum Mann wurde, der ihn ganz allein bekämpfte – neben der geköpften Leiche von Freydis, der Hexe. Einen Tag und eine Nacht hatte er gekämpft, bis er schließlich einen Speer in seinen Kopf und ein Schwert in sein Herz stieß.

Die Leute konnten es gar nicht oft genug hören, sagte mein Vater, als er zu mir kam und sich neben mein Bett kauerte. Er rieb sein graues, stoppeliges Kinn und fuhr sich mit der Hand durch das glatte, einstmals blonde Haar.

Mein Vater, Rurik. Der Mann, der mich bei seinem Bruder Gudleif in Björnshafen in Pflege gegeben hatte. Unter seinem Umhang hatte er mich getragen, als ich noch ein pausbackiger Knirps war. Das war in dem Jahr, als Eirik, genannt Blutaxt, in Jorvik seinen Thron verlor und in der Schlacht bei Stainmore fiel. Ich weiß allerdings nicht, ob dies wirklich Teil meiner Erinnerung ist oder nur ein Flicken auf dem Umhang meines Lebens, angeflickt von Halldis, Gudleifs Frau, die mich von allen Pflegekindern, die kamen und gingen, am meisten liebte, da ich mit ihr verwandt war.

Von ihr lernte ich alles über Schafe und Hühner und über den Anbau von Gemüse und Getreide. Sie füllte die Lücken in meinen Erinnerungen, saß erzählend am Feuer, während die Teppiche, die das Haus unterteilten, im Wind schwangen. Ein donnernder Wind, der die Balken der Häuser von Björnshafen oft erzittern ließ.

Geduldig saß sie da und ihr kleiner viereckiger Webrahmen klapperte, während sie bunte Bänder aus Wolle webte und meine kindlichen Fragen beantwortete.

»Rurik kam nur einmal zurück und brachte ein weißes Bärenjunges mit«, so hatte sie erzählt. »Dein Vater sagte, Gudleif solle es für ihn großziehen und dass es ein Vermögen wert sei – und das war auch so. Aber natürlich blieb Rurik nicht lange genug, bis es so weit war. Immer mit der nächsten Flut wieder fort, so war er. Er war einfach nicht mehr derselbe, nachdem deine Mutter gestorben war.«

Und nun war er hier, wie ein Wal, der sich aus dem Meer an Land geworfen hatte.

Ich sah in sein braunes Gesicht, und da man sagte, wir sähen uns ähnlich, versuchte ich, es schöner zu finden, als es wahrscheinlich war. Er war von mittelgroßer Gestalt, das Haar jetzt silbern, das Gesicht von Wind und Wetter gegerbt und mit kurz geschnittenem Bart. Doch unter den dichten Augenbrauen, die herunterhingen wie Spinnenbeine, lachten seine Augen, selbst wenn er besorgt war.

Und was sah er? Einen Knaben, groß für sein Alter und mit breiten Schultern, der kindlichen Schmächtigkeit längst entwachsen, mit rotbraunem Haar, das ihm über die Augen fiel, wenn es nicht von jemandem mit einer Schere gestutzt wurde. Halldis hatte dies getan, solange sie noch lebte, aber seit sie an der Hustenkrankheit gestorben war, hatte niemand sich mehr darum gekümmert.

Ich sah ihn an mit denselben blauen Augen, wie er sie hatte, und betrachtete seine aufgeworfene Nase, und mit einem leichten Schrecken musste ich denken, dass ich auch einmal so aussehen würde.

»Du bist also doch gekommen«, sagte ich und kam mir im selben Moment recht dumm vor, denn es war ja offensichtlich, dass er gekommen war. Und er war nicht allein gekommen. Hinter ihm sah ich die Schiffsbesatzung, der er angehörte, Männer mit ernsten Gesichtern, die im Bootshaus von Björnshafen vorübergehend Quartier bezogen hatten. Gunnar Raudi hatte mich vor ihnen gewarnt.

»Warum sollte ich nicht kommen?«, erwiderte er schmunzelnd.

Wir wusste beide die Antwort auf diese Frage, aber mir wäre es lieber gewesen, er oder ich hätte sie laut ausgesprochen.

»Wenn ein Mann erfährt, dass seinem Sohn Gefahr droht … nun, dann muss man als Vater handeln«, fuhr er fort, das Gesicht wie versteinert.

»Richtig«, sagte ich, wobei es mir durch den Kopf ging, dass er sich damit allerdings reichlich Zeit gelassen hatte und dass zehn Jahre mehr als eine kurze Verschnaufpause waren auf der Reise zu seinem Sohn. Aber ich schwieg, denn ich sah in seinen Augen ehrliche Verwunderung darüber, dass ich annehmen konnte, er würde mir nicht zur Hilfe eilen.

Erst später, als ich älter und erfahrener war, sollte mir klar werden, dass Rurik seiner Pflicht, für meine Erziehung zu sorgen, genau so gut nachgekommen war wie andere Väter, ja sogar besser als die meisten. Doch jetzt, als ich diesen unbekannten Mann betrachtete, diese grobknochige Gestalt, umgeben von seinen wilden Gesellen, und daran dachte, dass er es war, der mich zurückgelassen hatte, ohne seither auch nur einmal von sich hören zu lassen, geriet ich darüber so in Wut, dass ich kein Wort herausbrachte.

Er deutete es allerdings falsch, dachte wohl, es sei das freudige Wiedersehen, das mir die Sprache verschlug, oder das schreckliche Erlebnis, das hinter mir lag – der Marsch durch den Schnee, der Kampf mit dem Bären. Er nickte jedenfalls nur und lächelte.

»Wer hätte gedacht, dass dieses verfluchte Bärenjunge einmal solch einen Ärger machen würde«, sagte er nachdenklich und rieb sich das Kinn mit seinen schwieligen Fingern. »Ich hatte es damals von einem Händler aus Gotland gekauft, der sagte, er habe es von einem Finnen. Ich wollte es eigentlich in Irland wieder verkaufen, es hätte einen schönen Pelzumhang für einen Jarl abgegeben, vielleicht hätte es jemand gezähmt, aber Gudleif, dieser Neiding, lässt es laufen. Tölpel. Nicht auszudenken! Fast hätte ich jetzt dadurch meinen Sohn verloren.«

Gudleif hatte damals geflucht, abwechselnd auf seinen Bruder, auf den Bären und auf den, den er im Verdacht hatte, dass er den Bären hatte laufen lassen. Das Tier war für seinen Käfig zu groß geworden, also hatte man es draußen angebunden und ihm haufenweise guten Hering zu fressen gegeben. Aber schließlich hatte sich der Thrall gefürchtet, auch nur in seine Nähe zu kommen.

Zunächst hatte man erleichtert aufgeatmet, als der Bär fort war, doch bei dem Gedanken, dass dieses Ungeheuer jetzt frei herumlief, hatte bald große Besorgnis um sich gegriffen. Gudleif und Bjarni und Gunnar Raudi hatten das Tier ein ganzes Jahr gesucht, ohne Erfolg. Sie hatten vielmehr noch einen guten Hund dabei verloren.

Die Worte stiegen in mir hoch, drängten sich wie Betrunkene, die alle gleichzeitig zur Tür eines brennenden Hauses hinauswollten. Da war er, mein Vater, und nicht ein Wort darüber, wo er die ganze Zeit gewesen war! Oder warum er mich so lange allein gelassen hatte, oder wie und wo wir gelebt hatten in den fünf Jahren, ehe er mich hierher brachte. Und auch kein Wort darüber, dass er es schließlich war, der diesen verfluchten Bären überhaupt erst angeschleppt hatte.

Es war zum Verrücktwerden. Mein Mund öffnete und schloss sich wie bei einem frisch gefangenen Dorsch. Doch er begriff noch immer nicht, sondern schlug mir nur auf die Schulter und sagte in barschem Ton: »Kannst du gehen? Einar ist im Haus und will dich sehen.«

Einar soll krepieren, hätte ich am liebsten gerufen. Und du genauso. Freydis ist tot wegen deines verfluchten Bären und weil du nicht da warst, um zu entscheiden, was mit ihm geschehen soll, bis jemand die Nase voll von dem Biest hatte und es laufen ließ. Wo warst du? Erzähl mir von meiner Vergangenheit, von meiner Mutter, woher ich komme! Ich weiß nichts über mich.

Stattdessen nickte ich nur und stand schwankend auf. Er kniete vor mir und half mir, mich anzukleiden, Hose und Schuhe, Kotte und Tunika, während ich mich auf ihn stützte und spürte, wie muskulös und drahtig er war.

Er roch nach Schweiß, Leder und nasser Wolle, und aus der Halsöffnung seiner Tunika wucherte Haar in gelockten Büscheln, überall, und es war dunkler als das Haar auf seinem Kopf und am Kinn.

Doch meine Gedanken ließen mich nicht los, sie kreisten und schrien ununterbrochen, wie Seeschwalben um einen frischen Fang. Ich dachte an die Jahre, die zwischen uns und dem Wyrd des weißen Bären lagen. Wie lange war es her, dass er sich befreit hatte? Sechs Jahre? Vielleicht acht?

Doch in diesem Winter hatte er mich gesucht, hatte mich irgendwie aufgespürt und hatte mir – durch seinen Tod – meinen Vater wiedergegeben, wie ein Opfer, das man Odin bringt.

Das Wyrd ließ mich erschauern. Die drei Schwestern, die Nornen, die den Schicksalsfaden eines jeden Menschen spannen – sie hatten angefangen, meinen Lebensfaden zu einem merkwürdigen Teppich zu verweben.

Ich zog meinen Gürtel fest und mein Vater, nachdem er mir die Beinwickel angelegt hatte, richtete sich auf, hielt mir Bjarnis Schwert hin. Es war vom Blut gereinigt und sauberer als zuvor, denn es waren weniger rote Flecken darauf als damals, als ich es gestohlen hatte.

»Es gehört mir nicht«, sagte ich halb beschämt, halb trotzig. Er neigte den Kopf zur Seite wie ein Vogel, und ich erzählte ihm meine Geschichte.

Das Schwert hatte Bjarni gehört, der viele Jahre Gudleifs Rudergenosse gewesen war. Er und Gudleif hatten mich gelehrt, wie man damit umgeht, bis Gunnar Raudi es eines Tages nicht länger ausgehalten hatte. Er hatte es genommen, vor sich auf den Boden gespuckt und mir gezeigt, wie man es in einem wirklichen Kampf einsetzt.

»Wenn du vor einem Schildwall stehst, Junge«, hatte er gesagt, »dann vergiss die eleganten Hiebe. Ziel auf ihre dreckigen Füße. Hau sie ihnen an den Knöcheln ab. Dann ramm es nach oben, unter den Schild und unters Kettenhemd, direkt in die Eier. Das ist sowieso der einzige Körperteil, den du erreichst.«

Und dann zeigte er mir, wie man den Schwertgriff zum Kampf einsetzen kann, außerdem den Schild, die Knie, die Ellbogen und die Zähne, während Gudleif und Bjarni ganz still dabeistanden.

Damals begriff ich, dass sie vor Gunnar Raudi Angst hatten. Später erfuhr ich – natürlich von Halldis –, dass Gunnar in Björnshafen lebte, seit er Bjarni und Gudleif das Leben gerettet hatte, in Dyfflin, wo sie an einem völlig missratenen Raubzug teilgenommen hatten. Alle dachten, sie seien tot, und dann, zwei Jahre später, tauchten sie wieder auf, mit einem gestohlenen Schiff. Sie machten Sklaven und überall erzählt man sich Geschichten von Gunnars Wagemut. Die beiden verdankten ihm ihr Leben und schuldeten ihm eine Bleibe, solange er atmete.

»Ich habe es Gudleif gestohlen«, gestand ich meinem Vater, »als mir klar war, dass er nichts sehnlicher wünschte, als dass ich sterben würde, im Schnee, auf dem Weg zu Freydis’ Hof.«

Er strich sich den Bart, runzelte die Stirn und nickte. »Ja, Gunnar erwähnte es, als er mir die Nachricht schickte.«

Das war der Tag, an dem meine Welt zerbrach. Ein Tag, der damit angefangen hatte, dass Gudleif auf seinem Thron saß, mit den Schiffsrümpfen zu beiden Seiten und in kostbare Pelze gehüllt. Er wollte sich als großer Jarl aufspielen und sah doch nur aus wie ein mürrischer alter Kater.

Bjarni war letztes Jahr gestorben und Halldis das Jahr davor. Jetzt schimpfte Gudleif über die Kälte und vermied es, viel hinauszugehen. Er saß da, düster und in sich zusammengesunken, nur der alte Caomh war bei ihm, der Thrall, den er in einem Christentempel in Dyfflin aufgegriffen und zu seinem Sklaven gemacht hatte. Etwas entfernt saß die ebenso alte Helga an ihrem Webstuhl, schickte das Webschiffchen hin und her und grinste mich mit ihren beiden letzten Zähnen an, während Gunnar Raudi, den man in dem düsteren, verräucherten Raum kaum ausmachen konnte, an einem Lederriemen arbeitete.

»Ich traue mir den Weg zu den oberen Weiden dieses Jahr nicht zu«, hatte Gudleif zu mir gesagt. »Aber die Herde muss heruntergebracht werden, außerdem wartet Freydis auf wichtige Vorräte.«

Der Winter war früh gekommen, der Schnee wirbelte um Snaefjel und der Frost hatte dem Land alle Farbe genommen, so dass nur die schwarzen Skelette der Bäume aufragten, auf grauem Hintergrund und unter einem grauen Himmel. Selbst das Meer war schiefergrau.

»Es hat schon geschneit«, erinnerte ich ihn. »Der Schnee ist womöglich schon zu tief, um die Pferde herunterzubringen. « Ich verkniff es mir, zu bemerken, dass ich ihn schon vor Wochen daran erinnert hatte, als die Hänge noch frei gewesen waren.

Stille, bis auf das Klappern des Webstuhls und das Zischen des viel zu feuchten Holzes im Feuer. Bei Halldis hätte es das nicht gegeben.

Endlich hatte Gudleif sich geregt und gesagt: »Schon möglich. In dem Fall musst du dort überwintern und sie im Frühjahr herunterbringen. Freydis wird schon damit zurechtkommen.«

Das war keine verlockende Aussicht. Freydis war etwas sonderbar. Um ehrlich zu sein, die meisten hielten sie für eine Volva, eine Hexe. Ich hatte sie in all den Jahren noch nie gesehen, obwohl ihr Hof nicht weiter als einen Tagesmarsch über die niedrigsten Hänge entfernt lag. Sie kümmerte sich um Gudleifs beste Hengste und Stuten auf den oberen Weiden, und sie verstand ihr Handwerk.

Dies alles ging mir durch den Kopf. Ich wusste aber auch, selbst wenn Freydis vorgesorgt hatte, würde nicht genug Futter da sein, um die Herde über den Winter zu bringen, und der versprach hart zu werden. Und für uns beide würden die Vorräte wahrscheinlich auch nicht reichen.

Ich sagte es ihm, doch Gudleif zuckte die Schultern. Ich sagte auch, dass Gunnar Raudi für diese Aufgabe vielleicht besser geeignet war, denn das war meine ehrliche Meinung. Gudleif zuckte wieder nur die Schultern, und als ich Gunnar Raudi ansah, schien der da am Feuer viel zu sehr mit seinem Lederriemen beschäftigt, um auch nur aufzusehen.

Also hatte ich meine Sachen gepackt und mir das kräftigste Pony genommen. Ich überlegte noch, was ich für Freydis mitnehmen sollte, als Gunnar Raudi in den Stall kam. Und dort, in der dämmrigen Wärme, machte er mir mit einem kurzen Satz alles klar.

»Er hat nach seinen Söhnen gesandt.«

Das war es also. Gudleif würde sterben. Seine Söhne, Björn und Steinkel, würden von ihren Pflegeeltern zurückkommen, um ihr Erbe anzutreten, und ich war … überflüssig. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich es nicht schaffen würde, damit wären alle seine Probleme gelöst.

Gunnar Raudi sah mir ins Gesicht, in dem sich mein Entsetzen spiegelte. Er schwieg, stand nur da in der Dunkelheit des Stalls. Ein Pferd schnaubte und stampfte, das Stroh raschelte und mir fiel nichts weiter ein, als zu sagen: »Also deshalb ist das Faering nicht da. Ich hatte mich schon gewundert.«

Gunnar Raudi lächelte grimmig. »Nein. Er hat die Nachricht durchs Tal geschickt. Das Faering ist nicht da, weil ich Krel und Einauge damit nach Laugarsfjel rudern ließ, um Rurik eine Nachricht zu schicken.«

Besorgt sah ich ihn an. »Weiß Gudleif davon?«

Er schüttelte den Kopf und zuckte die Schultern. »Er bekommt schon lange nicht mehr alles mit. Und selbst wenn er es erfährt, was kann er machen? Vielleicht hätte er es selbst getan, wenn jemand es erwähnt hätte.« Im Dunkeln war sein Gesicht eine einzige graue Fläche, die keine Regung verriet. Aber er fuhr fort: »Ein Marsch durch den Schnee ist nicht so schlimm. Immer noch besser, als hier zu sein, wenn Rurik ankommt.«

»Wenn du das glaubst, dann geh du doch und ich bleibe hier«, erwiderte ich bitter und erwartete ein sarkastisches Lachen und eine brummige Antwort. Stattdessen, und zu meiner großen Überraschung – und zu seiner eigenen wohl auch, dachte ich später –, legte er mir die Hand auf die Schulter.

»Es ist besser so, Junge. Was Rurik mitbringt, dürfte schlimmer sein als eine erfrorene Nase.«

Das machte mir Angst und ich musste weiterfragen. Seine Augen blitzten in der Dunkelheit.

»Ich spreche von Einar dem Schwarzen und seinen Männern«, sagte er in einem Ton, der jede weitere Erklärung überflüssig machte.

Ich lachte, aber ich hörte selbst, wie unecht es klang. »Wenn er kommt.«

Ich sah ihn an und auch er sah mich an und beide wussten wir, dass es die Wahrheit war. Mit mir war es wie mit dem weißen Bären: Er gehörte einem anderen, der ihn nicht wollte, und er fiel zur Last. Vielleicht, so hatte ich dort im Stall gedacht, würde mein Vater die Nachricht gar nicht bekommen. Und selbst wenn er sie bekam, vielleicht würde er sich nicht darum scheren …

Mein Vater unterbrach meine Erzählung mit einem Brummen, als hätte ihn jemand in die Rippen gestoßen. Aber als ich sein ärgerliches Gesicht sah, schämte ich mich, dass ich diesen Zweifel ausgesprochen hatte.

Ich fuhr fort und sagte ihm, dass ich keine Gewissensbisse hatte, als ich Bjarnis Schwert an mich nahm. Und auch nicht wegen der großen Menge Salz, noch wegen der anderen Vorräte, mit denen ich mich reichlich versorgte. Scheiß auf Björnshafen. Scheiß auf Gudleif und seine beiden Söhne.

Hier musste mein Vater grinsen.

Bjarnis Schwert mitzunehmen, fiel mir da schon schwerer, denn ein Schwert ist etwas, das man nicht ohne Not stiehlt. Es war wertvoll, und mehr noch, es war das Zeichen eines Kriegers und eines angesehenen Mannes.

Die Griechen in Konstantinopel – die sich Römer nennen, aber kein Latein sprechen – denken, dass alle Nordmänner Dänen sind, und dass alle Dänen in Kettenhemden und mit Schwertern kämpfen. In Wahrheit haben die meisten von uns nur einen Sax, eine Art Küchenmesser, so lang wie ein Unterarm. Damit kann man ein Huhn schlachten, einen Fisch ausnehmen – oder einen Menschen töten.

Man lernt, damit umzugehen, denn Kettenhemden sind für die meisten unerschwinglich.

Jeder gute Hieb tötet, wenn man nicht ausweicht, und du blockst einen Hieb nur ab, wenn es unbedingt notwendig ist, damit die Klinge deines kostbaren Sax’ keine Scharten bekommt.

Ein Schwert dagegen war ein magischer Gegenstand, dem man sich nur mir Ehrfurcht näherte. Doch ich nahm das Schwert des toten Bjarni aus Bosheit, nahm es einfach vom Haken in der Halle, während Gudleif im Schlaf grunzte und furzte. Am anderen Morgen brach ich in aller Frühe auf, ehe er merkte, dass es fehlte.

Bjarni würde es sicher merken, aber ich machte selbst meinen Frieden mit ihm und betete zum großen, starken Thor um Fürsprache. Dann fügte ich noch ein Gebet an Odin hinzu, der mit den kürzlich Gestorbenen sprach, denn er hatte selbst neun Nächte an der Weltesche gehangen, um die geheime Weisheit zu erlangen. Danach noch ein Gebet zu Jesus, dem weißen Christus, der wie Odin ebenfalls an einem Baum gehangen hatte.

»Das war richtig und gut überlegt«, unterbrach mein Vater den Bericht. »Man kann nie genug Hilfe von oben haben, selbst wenn diese Christus-Anbeter ein komischer Haufen sind. Sie sagen, sie wollen nicht kämpfen, und doch sind sie sehr wohl imstande, Krieger mit scharfen Klingen auszuschicken. Was das Schwert anbelangt – naja, Bjarni braucht es nicht mehr, und Gudleif – ; ihm sollte es gleichgültig sein. Am besten fragst du Einar. Er wird dir erlauben, es zu behalten, nach allem, was du getan hast.«

Ich schwieg. Wie konnte ich ihnen sagen, was ich getan hatte? Dass ich mich vor Angst bepisst hatte. Dass ich gerannt war und Freydis sterbend zurückgelassen hatte.

Beim ersten Anblick dieser riesigen Bärenspuren im Schnee, vielleicht zwei Wochen, nachdem ich mich zu ihrem Hof durchgekämpft hatte, hatte Freydis die Türen verrammelt und verriegelt. An dem Abend, als er kam, hatten wir beim Schein der Glut im Feuerloch Suppe und Brot gegessen und dem Knarren der Balken und dem Rascheln des Strohs in den Stallungen gelauscht. Ich legte mich hin und umklammerte Bjarnis Schwert. Dieses, zusammen mit einem alten Eschenspeer ihres verstorbenen Mannes, der Holzaxt und Freydis’ Küchenmessern, waren unsere einzigen Waffen. Ich starrte in die Glut und versuchte, nicht an den Bären zu denken, der draußen schnüffelnd herumstrich.

Ich wusste, wessen Bär es war, und ich dachte, er sei gekommen, um sich nach all den Jahren an mir zu rächen.

Ich musste eingeschlafen sein, denn ein leiser Gesang weckte mich. Freydis saß da, nackt und mit gekreuzten Beinen. Ihr Körper war vom Feuer beleuchtet, das lange, offene Haar fiel über ihr Gesicht und mit der einen Hand hielt sie den aufrechten Eschenspeer. Vor ihr lagen verschiedene … Gegenstände.

Ich sah einen kleinen Tierschädel, die Zähne im Feuerschein blutrot, die Augenhöhlen schwärzer als die Nacht. Es lagen da auch ein Lederbeutel und diverse geschnitzte Gegenstände, und davor saß Freydis und summte – ein monotoner, brummender Singsang, der mich erschauern ließ.

Ich umklammerte den mit Haifischleder beschlagenen Griff von Bjarnis altem Schwert, während die Verstorbenen sich um uns drängten. Ihre Augen glitzerten in den dunklen Höhlen der Totenschädel, die farblos waren wie der Nebel.

Hatte Freydis sie zur Hilfe gerufen? Rief sie den Bären an oder versuchte sie, einen Schild gegen ihn zu errichten? Ich weiß es nicht. Doch dies weiß ich: Als der Bär gegen die Wand schlug, dröhnte das Haus wie eine Glocke und ich sprang auf, halb nackt, das Schwert in der Hand …

Ich sah zu meinem Vater auf und schüttelte den Kopf, doch meine Erinnerungen ließen sich nicht einfach abschütteln wie Wassertropfen.

Ein letztes kurzes Aufblitzen der gekrümmten Pfote. Dann wurde Freydis’ Kopf herumgerissen und das Blut spritzte bis an die Deckenbalken. War da ein Lächeln auf ihren Lippen gewesen? Oder ein anklagender Blick?

Ich schwieg. Mein Vater erriet meine Gedanken, dachte aber irrtümlich, dass ich um Freydis trauerte. Er legte mir wieder die Hand auf die Schulter und drückte sie leicht, lächelte. Dann schob er mich langsam hinaus in den Schnee, der in der Sonne funkelte, und wir gingen hinüber zum Haus, an dessen Dach die Eiszapfen tropften.

Alles schien wie immer, aber die Thrall vermieden es, mich anzusehen, und zogen die Köpfe ein. Ich sah Caomh unten am Strand, er stand neben einem Pfahl mit einer Kugel darauf – vermutlich eines seiner merkwürdigen christlichen Totems. Einmal ein Mönch, immer ein Mönch, pflegte er zu sagen. Auch wenn er aus seinem Kloster entführt worden war, war er deshalb für seinen Christus kein weniger heiliger Mann. Ich hob grüßend die Hand, doch er bewegte sich nicht, obwohl ich sicher war, dass er mich gesehen hatte.

In Gudleifs Haus war es trüb, durch den Rauchabzug fiel ein kaltes, feuchtes Licht herein. Das Feuer im Herd knisterte, dennoch stiegen leichte Atemwölkchen auf, und als wir eintraten, wandten sich uns die Männer zu, die auf den Bänken zu Füßen des Hochsitzes kauerten.

Ich wartete, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dann sah ich, dass auf Gudleifs Hochsitz ein anderer thronte. Ein Mann, dessen Haar bis auf die Schultern fiel und dunkel war wie die Schwingen einer Krähe.

Er hatte schwarze Augen und einen schwarzen Schnurrbart, er trug eine blau karierte Hose, wie es in Irland üblich war, und eine Kotte aus feinster blauer Seide, mit Rot eingefasst. Eine Hand ruhte auf dem breiten Griff eines Schwertes, das in der Scheide steckte, die Spitze zwischen seinen Füßen. Es war ein schönes Schwert, sein Knauf endete in drei Blättern aus schwerem Silber, auch die Parierstange war reich verziert.

Mit der anderen Hand hielt er einen Pelzumhang an seinem Hals zusammen. Gudleifs Pelzumhang, stellte ich fest. Und es war Gudleifs Thron, jedoch fehlten seine Stevenköpfe. Die hatte man an die Seite gelegt. Jetzt flankierten den Thron stolze Tierköpfe mit Geweih und geblähten Nüstern.

Es waren raue Kerle, die Rudergefährten meines Vaters, und sie bewunderten ihn sehr, denn er war ihr Steuermann und konnte in den Wellen lesen wie andere in den Runen. Sechzig von ihnen waren nach Björnshafen gekommen, weil er es so gewollt hatte, obwohl er diese Varjazi nicht befehligte, diese Schar von Eingeschworenen, und ihr schlankes Schiff, die Fjord Elk.

Ihr Führer war Einar der Schwarze, der jetzt auf Gudleifs Thron saß.

Zu seinen Füßen hockten weitere Männer, einer davon war Gunnar Raudi. Er saß da, die Hände auf den Knien, in seinen Umhang gehüllt, seine verfilzten roten Locken, die allmählich grau wurden, waren mit einem Lederband zusammengebunden. Er sah mich an, ohne ein Wort zu sagen, und seine graublauen Augen waren klar wie ein Sommersee.

Die anderen kannte ich nicht, bis auf Geir, mit seiner mächtigen, violett geäderten Knollennase, die ihm seinen Beinamen, Großnase, eingebracht hatte und die sich noch mehr aufzublähen schien, als er jetzt erzählte, wie er mich in der Nähe der kopflosen Frauenleiche gefunden hatte, halb erfroren und blutüberströmt. Steinthor, der dabei gewesen war, nickte bestätigend mit seinem Zottelkopf.

Jetzt waren sie fröhlich, doch sie hatten Angst gehabt, als sie den großen weißen Bären tot vorfanden, mit einem Speer im Kopf und Bjarnis Schwert im Herzen. Und zur allgemeinen Heiterkeit gab Steinthor unumwunden zu, dass er sich vor Angst in die Hose geschissen hatte.

Es waren noch zwei weitere Fremde da, einer davon war der größte Mensch, der mir jemals begegnet ist, ein wahrer Hüne: mit mächtigem Bart, mächtigem Bauch und mächtiger Stimme. Er trug einen blauen Mantel aus schwerem Wolltuch und die größten Wasserstiefel, die ich je gesehen hatte, in die die weitesten Hosenbeine gesteckt waren, die sich denken ließen, blau und silbern gestreift. Für diese Hose waren wahrhaftig viele Ellen Stoff nötig gewesen.

Er trug eine Pelzmütze mit einer silbernen Spitze oben drauf, und wenn er damit versehentlich gegen die Klinge der riesigen Dänenaxt stieß, die er in der Hand hielt, dann klingelte es wie ein Glöckchen. Hin und wieder stampfte er mit dem Schaft auf den Lehmboden des Hauses und aus seiner Kehle ertönte ein tiefes, rollendes »Hrrrumm«, wenn Geirs Erzählung besonders aufregend wurde.

Der andere war von schmächtiger Statur und wirkte müde, er lehnte an einem Pfosten und strich sich über seinen Schnurrbart, der, wie es damals der Brauch war, lang und geschwungen war wie eine Schlange. Er sah mich an, wie Gudleif ein neues Pferd anzusehen pflegte, abschätzend, abwartend, wie es sich bewegt.

Aber Gudleif war nicht da, nur der krähendunkle Fremde auf seinem Hochsitz.

»Ich bin Einar der Schwarze. Willkommen, Orm Ruriksson.«

Er sagte es, als sei er hier der Herr im Haus.

»Ich muss gestehen«, fuhr er fort, indem er sich etwas vorbeugte, wobei er das Schwert langsam auf seiner Spitze drehte, »dass sich die Sache als interessanter und günstiger herausgestellt hat als erwartet. Als Rurik zu mir kam und mich bat, hierher zu segeln, war ich zunächst abgeneigt. Ich hatte andere Pläne … Aber ein kluger Mann hört zu, wenn der Steuermann spricht.«

Mein Vater, der neben mir stand, beugte leicht den Kopf und grinste. Einar grinste ebenfalls und lehnte sich zurück.

»Wo ist Gudleif?«, fragte ich. Stille. Einar sah meinen Vater an. Ich bemerkte es und sah ihn ebenfalls an.

Mein Vater zuckte unbehaglich mit den Schultern. »Es hieß, dass er dich ins Gebirge geschickt hat, damit du im Schnee umkommst. Und dann war da die Sache mit dem Bären, die ebenfalls noch offen war …«

»Gudleif ist tot, Junge«, unterbrach Einar. »Sein Kopf steckt auf einem Speer am Strand, damit seine Söhne ihn sehen, wenn sie ankommen, und wissen, dass der Blutpreis gezahlt ist.«

»Blutpreis wofür?«, brummte jetzt der Hüne und drehte seine Axt, dass die Klinge in der Düsternis aufblitzte. »Musste er nicht sterben, weil wir dachten, Ruriks Junge sei tot?«

»Für den Bären, Skapti Halbtroll«, sagte Einar leise. »Der war wertvoll.«

»Hat Gudleif ihn denn getötet?«, fragte der Dünne, wobei er langsam seinen Schnurrbart strich und gähnte. »Ich dachte, Geir Großnase hat gerade eine Geschichte erzählt von Orm Ruriksson, dem Töter des weißen Bären.«

»Hätte er etwa erst den Wert abschätzen sollen, als der Bär im Dunkeln auf ihn zukam?«, brummte mein Vater. »Ich kann mir vorstellen, dass du das machen würdest, Ketil Krähe – aber bis du deine Stiefel ausgezogen hättest, um an deinen Zehen weiter zu zählen, wärst du auch einen Kopf kürzer, da kannst du sicher sein.«

Ketil Krähe schmunzelte und deutete mit einer Handbewegung an, dass er zustimmte. »Wo du recht hast, hast du recht. Ich kann nicht rechnen. Aber zwei und zwei kann ich noch zusammenzählen.«

»Und natürlich«, sprach Einar weiter, der dies alles ignorierte, »ist da auch diese Frau Freydis, die getötet wurde. Und sie war keine Leibeigene. Sie war eine Freie, und dafür muss auch gezahlt werden, denn sie starb, weil Gudleif den Bären entkommen ließ. Und überhaupt war es mein Bär, und er war sehr wertvoll.«

Mein Vater sagte nichts dazu, wem der Bär wirklich gehört hatte. Und ich sagte erst recht nichts, denn mir war gerade klar geworden, dass der Pfahl mit der Kugel, bei dem Caomh gestanden hatte, der Speer war, auf den man Gudleifs Kopf gespießt hatte.

Einar lehnte sich zurück und zog den Umhang fester um sich, und sein Atem stieg in dem kalten Haus als Dampfwolke auf, als er sagte: »Man könnte lange darüber streiten, wessen Schuld es war – Ruriks, der den Bären hierher gebracht hatte, oder Gudleifs, der ihn entkommen ließ. Und dann ist da noch die Frage, warum er den Jungen so spät in die Berge und in den Schnee schickte, zu diesem einsamen Haus. Vielleicht hatte er sich ja sogar mit dem Bären abgesprochen.«

Es war halb als Scherz gemeint, doch Skapti und Ketil machten ein paar schnelle Gesten, die das Übel abwehren sollten, und beide fassten nach Thors Eisenhammer, den sie um den Hals trugen.

Ich schwieg, denn meine Erinnerungen umkreisten mich wie ein Schwarm Fledermäuse. Im Geiste war ich wieder in Freydis’ Haus.

Nachdem der Bär gegen die Wand geschlagen hatte, war es zunächst still gewesen, obwohl ich hätte schwören können, dass ich sein Schnaufen und das Knirschen seiner Pfoten im Schnee gehört hatte. Freydis summte noch immer. Die beiden Milchkühe brüllten vor Angst und der Bär antwortete. Das trieb die Tiere zum Wahnsinn und ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich saß auf dem Boden, die Laterne zu meinen Füßen, und wagte kaum zu atmen. Mein Mund war ausgetrocknet vor Angst.

»Also, Gunnar Rognaldsson«, unterbrach Einars Stimme meine Gedanken, »wirst du Gudleifs Söhnen das alles frei heraus erzählen, wenn sie kommen? Oder würdest du vielleicht lieber mit uns kommen? Wir brauchen gute Männer.«

Im Nu war ich wieder in der Gegenwart, aber es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, dass Einar zu Gunnar Raudi sprach. Ich hatte seinen richtigen Namen noch nie gehört – für uns war er einfach nur Gunnar der Rote.

Und es sah nicht gut für ihn aus. Er gehörte zu Gudleifs Männern und war ein kompromissloser, tödlicher Kämpfer, den man bisher nur am Leben gelassen hatte, weil er es war, der meinem Vater die Botschaft gesandt hatte.

Doch es war klar, dass er und Einar sich kannten – und auch, dass Einar Gunnar nicht traute, und das wiederum wusste Gunnar genau. Ich merkte, dass Einar ihn nicht hier zurücklassen wollte, damit er Gudleifs Söhne womöglich noch beriet, denn ohne ihn würden sie es sich zweimal überlegen, ob sie Rache üben wollten.

Gunnar zuckte die Schultern und kratzte sich am Kopf, als ob er nachdenke, aber tatsächlich hatte er keine Wahl. »Eigentlich dachte ich, ich hätte für immer hier angelegt«, brummte er bedauernd, »aber die Nornen spinnen unseren Schicksalsfaden, und wir können nur das Gewand anlegen, das sie für uns weben. Ich gehe mit euch, Einar! In Kälte und Sturm, richtig?«

Sie grinsten sich an, aber es war das Zähneblecken zweier Wölfe, die sich umkreisten.

»Und du, Bärentöter?«, sagte Einar und wandte sich mir zu. »Schließt du dich deinem Vater auf der Fjord Elk an? Dazu würde ich dir sehr raten.«

Mehr brauchte er nicht zu sagen. Wenn ich bliebe, würden Gudleifs Söhne sich an mir rächen, das war klar. Hier hielt mich nichts mehr.

Ich nickte. Er nickte. Mein Vater strahlte. Skapti rief nach Bier.

Und damit war alles klar. Ich trat den Eingeschworenen bei – doch zum Blutschwur gehörte mehr als ein Nicken und ein Handschlag, das allerdings sollte ich erst später erfahren.

An dem Abend aß ich zum letzten Mal in Gudleifs Haus. Die Teppiche, die das Haus unterteilten, waren heruntergerissen worden (und mit ziemlicher Verachtung, wie mir schien), um Platz zu schaffen, damit alle Eingeschworenen hineinpassten. Ein großes, ungeteiltes Haus war das Zeichen eines angesehenen und gefürchteten Jarl. Wer es unterteilte, gab damit zu, dass er keine Raubzüge mehr plante und somit keinen Platz für viele Männer brauchte. Die Eingeschworenen hielten es mit der Tradition und mochten keine Häuser mit Abtrennungen.

Wir saßen um die Feuerstelle und aßen, ich hatte mich zusammengekauert und horchte auf den Wind, der ins Gebälk fuhr. Vereinzelte Windstöße kamen durch das Rauchloch, fegten durch das Haus und ließen das Feuer wild aufflackern, und die rauen Kerle, die ohne große Umstände in Björnshafen eingefallen waren, fischten sich gekochtes Hammelfleisch aus dem Kessel, bliesen auf ihre Finger und unterhielten sich über Dinge und Orte, von denen ich noch nie gehört hatte.

Sie tranken große Mengen Bier und der Schaum rann ihnen über die Bärte, während sie lachten, scherzten und sich gegenseitig Rätsel aufgaben. Steinthor fühlte sich offenbar zum Skalden berufen und machte ein Gedicht über den Tod des Bären, während die anderen donnernd auf die Bänke schlugen oder ihn mit Hohn überschütteten, je nachdem, wie gelungen seine Verse waren.

Sie erhoben ihre Trinkhörner auf mich, Orm den Bärentöter, und mein wiedergefundener Vater, strahlend vor Freude, als habe er ein edles Pferd gewonnen, führte die Lobreden an. Aber ich sah auch, dass Gunnar Raudi still und geduckt auf seiner Bierbank saß und alles genau beobachtete.

Gegen Abend, als die Männer leiser sprachen und müde wurden wie der Rauch, der träge von der Feuerstelle aufstieg, schlief ich ein und träumte vom weißen Bären, wie er um das Haus geschlichen und dann still geworden war.

Im Traum sprach ich wieder mit Freydis und sagte, ihre Wände seien gut und fest gebaut. Ich war sicher, dass der Bär abgezogen war und wir es überstanden hatten. Ich lächelte gerade, als plötzlich das Dach einstürzte. Das Dach aus Grassoden. Zwei Riesenpranken wischten sie beiseite, Erde und Schnee stürzten auf uns und dann brach der Bär herein mit einem Krachen wie Thors Hammer: eine weiße Lawine, ein lautes Triumphgebrüll.

Starr vor Angst pisste ich mir in die Hose. Der Bär landete auf der Seite, schüttelte sich wie ein Hund, wobei Wasser, Schnee und Lehmklumpen umherflogen, dann stellte er sich auf alle viere.

Es war ein Berg aus Fell, ein übel riechendes, nasses Ungeheuer. Ein Auge schien rot im Feuerschein, das andere war eine leere, schwarze Augenhöhle. Auf dieser Seite war auch die Lippe abgerissen und die riesigen gelben Zähne lagen frei wie zu einem bösartigen Grinsen. Vor Hunger tropfte ihm dicker, zäher Speichel aus dem Maul.

Er sah uns, roch die Ponys und wusste nicht, wen er zuerst angreifen sollte. In dem Moment rannte ich los und entschied damit unser aller Schicksal.

Bei meiner Bewegung wirbelte der Bär herum. Er sah mich an der Tür stehen, wo ich mich mit dem Riegel abmühte. Ich hörte – und fühlte – sein Brüllen, mit dem stinkenden Atem eines Drachens. Verzweifelt riss ich den Riegel zurück und zerrte die Tür auf.

Ich hörte ein Krachen, und im Hinauslaufen sah ich mich noch einmal kurz um. Der Bär hatte sich auf die Hinterbeine aufgerichtet und tappte vorwärts. Das Dach war jedoch zu niedrig und er krachte mit dem Kopf gegen einen Balken, der zersplitterte und ins Feuer fiel.

Ich schwöre, dass er mich mit seinem gesunden Auge böse anfunkelte, während er aufbrüllte. Ich sah auch, wie Freydis ruhig aufstand, ihren alten Speer aufhob und ihn in das geöffnete Maul des Bären rammte. Doch es reichte nicht. Der Speer hatte längst nicht genügend Zauberkraft. Er zertrümmerte ihm zwar die Zähne auf der Seite, die bereits verletzt war, doch er brach ab und die Spitze und ein Teil des Schafts blieben stecken.

Der Bär holte mit der Tatze aus, ein lässiger Schlag und Freydis flog durch die Luft, Blut und Knochen spritzten umher und ich sah, dass ihr Kopf abgerissen war.

Ich stolperte blind durch den Schnee. Ich rannte wie ein entlaufener Thrall. Wenn mir ein Neugeborenes im Weg gewesen wäre, ich hätte es über meine Schulter geworfen in der Hoffnung, das Ungeheuer mit einem solchen Happen aufzuhalten und mir Zeit zu erkaufen, um zu entkommen …

Als ich erwachte, war ich in Gudleifs Haus. Der Morgen dämmerte trüb wie Sauermilch und jedes Mal, wenn ich mich an meine Feigheit erinnerte, wurde mir fast übel vor Scham. Doch die Männer waren viel zu beschäftigt, um Verdacht zu schöpfen, denn alles rüstete sich zum Aufbruch von Björnshafen.

Mir wurde klar, dass ich meine Heimat verlassen und niemals wiederkommen würde. Ich würde fortfahren mit einer Horde fremder Männer, unerschrockener Kerle, deren Leben die Seefahrt war und der Kampf, zusammen mit einem Vater, den ich kaum kannte. Ein Vater, der zumindest dabei gewesen sein musste, als der Kopf seines Bruders fiel, und der nicht einmal ein Schulterzucken dafür übrighatte.

Ich konnte kaum atmen vor Todesangst. Ich hatte in Björnshafen gelernt, was alle Kinder lernen, über den Wind, die Wellen und das Kämpfen. Ich war über Wiesen und Heufelder gerannt, hatte auf den schwarzen Klippen Möweneier gesucht, war mit dem Faering umhergeschippert und hatte zusammen mit Bjarni und Gunnar Raudi und anderen das Schiff bemannt. Einmal war ich bis nach Skiringssal gekommen, das war in dem Jahr, als Harald Blauzahn seinen Vater, den alten Gorm, begraben hatte und König der Dänen geworden war.

Björnshafen war der Ort, der mir vertraut war – die Schären vor der Küste, wo die Gischt gegen die schwarzen Felsen donnerte, wo das kreischende Gelächter der Seeschwalben zu hören war. Hier hatte ich nachts im Naust geschlafen, unter den knarrenden Balken schaukelnd, während der Wind die Grassoden auf dem Dach zauste, und ich hatte mich warm und sicher gefühlt, wenn die Schatten der Webstühle wie riesige Spinngewebe im Feuerschein tanzten.

Hier hatte Caomh mich gelehrt, Latein zu lesen, weil es niemanden gab, der die Runen gut genug kannte – wie ein scharrendes Huhn hatte Caomh die Buchstaben in den Sand gekratzt. Hier hatte ich auch alles über Pferde gelernt, da Gudleif sich mit der Zucht von Kampfhengsten einen Namen gemacht hatte.

Und all das sollte mit einem Wimpernschlag vorbei sein.

Einar nahm ein paar Fässer mit Fleisch, Mehl und Bier mit, als Teil des »Blutpreises« für den Bären. Dann gab er Anweisungen, Freydis zu beerdigen, den toten Bären herzuschleppen und sein Fell abzuziehen. Das konnten Gudleifs Söhne behalten, außerdem den Schädel und die Zähne, alles wertvolle Handelsgüter und mehr wert als die Fässer, die er mitnahm.

Ob es ihnen den Vater ersetzte, war eine andere Sache, dachte ich, während ich im Haus das wenige zusammenpackte, was ich besaß: einen Lederbeutel, ein Messer, eine eiserne Fibel, meine Kleider und einen Leinenumhang. Und Bjarnis Schwert. Ich hatte vergessen, Einar deswegen zu fragen, und es war nie erwähnt worden, also behielt ich es.

Das Meer war schiefergrau mit weißen Schaumkronen. Die Eingeschworenen wateten durch Büschel von Seetang über den gewellten, leicht verschneiten Sandstrand und schleppten ihre Seekisten hinunter zur Fjord Elk, wo sie sich mit Geschrei in das eiskalte Wasser stürzten, die Stiefel um den Hals gehängt. Am blauen Himmel segelten ein paar weiße Wolken und die Sonne schien blank wie eine Messingscheibe. Selbst das Wetter schien mich hier festhalten zu wollen.

Vor dem Haus saß die alte Helga und schabte Schaffelle ab, um sie weich zu machen. Sie sah uns zu. Das Leben ging weiter, so schien es, selbst wenn Gudleif tot war. Caomh sah auch zu, er stand noch immer bei Gudleifs Kopf. Ich nahm an, er würde warten, bis wir hinterm Horizont verschwunden waren, dann würde er ihn wie einen weißen Christen beerdigen.

Ich sagte dies im Vorbeigehen zu Gunnar Raudi, und er brummte: »Gudleif wird es ihm nicht danken. Er gehörte von Kopf bis Fuß Odin, sein Leben lang.«

Dann drehte er sich zu mir um, schwer gebeugt unter der Last seiner Seekiste, und sah mich unter seinen rotblonden Augenbrauen an. »Behalt Einar im Auge, Junge. Er glaubt, dass dich die Götter berührt haben. Er denkt, dieser weiße Bär war von Odin geschickt.«

Ich sagte, dass ich selbst auch schon daran gedacht hatte.

Gunnar lachte. »Aber nicht deinetwegen, Junge. Einar denkt nur an sich. Er glaubt, dass alles so geschehen ist, damit er hierherkommen musste, zu dir, weil du etwas mit seinem Schicksal zu tun hast.« Er rückte sich die Kiste etwas bequemer auf der Schulter zurecht. »Lern von ihm, aber trau ihm nicht. Keinem von ihnen.«

»Nicht einmal meinem Vater? Oder dir?«, fragte ich leichthin. Er sah mich mit seinen sommerseeblauen Augen an. »Deinem Vater kannst du immer vertrauen, Junge.«

Und damit stapfte er weiter bis zur Fjord Elk, wo er die Männer, die schon an Bord waren, bat, die Kiste hochzuhieven. Sein Haar wehte im Wind, grau gesträhnt und rostrot wie Farnkraut im Schnee. Ich stand unter dem Steven, der sich vom Kiel emporschwang. Er ragte über mir auf, mächtig, düster und bedrohlich. Ich fühlte – dies war mein neues Leben.

Ich war aufgeregt vor Erwartung und doch voller Angst, mir war kalt und ich brannte wie im Fieber. War es das, was einen zum Mann machte … diese Ungewissheit?

»Na, beeil dich, Junge, oder willst du hier bei den Möwen bleiben?«

Ich sah in das mürrische Gesicht meines Vaters, der über die Bordwand blickte. Dann war er verschwunden, aber Geir Großnase beugte sich schmunzelnd herunter, um mir samt meinem Bündel, das notdürftig von meinem einzigen zusätzlichen Gürtel zusammengehalten wurde, an Bord zu helfen. »Willkommen auf der Fjord Elk«, lachte er.

KAPİTEL 2

Ich weiß, dass die Reisen der Nordmänner legendär sind. Selbst die Seeleute in der großen Stadt Konstantinopel, die Schiffe mit vielen Ruderbänken haben und mit Griechischem Feuer bewaffnet sind, sprechen von ihnen mit Bewunderung. Das ist kaum überraschend, denn die Griechen verlieren das Festland kaum jemals aus den Augen und ihre prachtvollen, großen Schiffe würden bei jedem stärkeren Wellengang sofort kentern.

Wir dagegen segeln auf der Straße der Wale, wo das Meer schwarz oder grün wie Glas ist und sich über einem aufbäumt wie ein Kampfhengst, mit wütendem Gebrüll und schäumender Mähne, und über einem zusammenschlägt wie eine Felswand. Hier fliegen keine Vögel und das Festland ist nur eine alte Erinnerung.

Wenigstens brüsten wir uns damit. Die Wahrheit sieht immer etwas anders aus als das, was man sich so erzählt, und oft ist sie verborgen wie eine dieser griechischen Christus-Ikonen, die an Festtagen verhüllt werden. Aber wenn jemand sich damit rühmt, dass er in Thors Auge spuckt, im Bug steht und lacht und die Wellen herausfordernd anbrüllt, dann kann man sicher sein, dass er lügt.

Eine lange Seereise bedeutet immer, dass du nass bist bis auf die Haut, folglich beißt dich der Wind noch schmerzhafter als gewöhnlich und deine Kleider sind schwer wie ein Kettenhemd und scheuern dir Hals und Handgelenke wund.

Zusammengekauert sitzt du im Dunkel, eingewickelt in einen nassen Umhang, und bei jeder Bewegung spürst du, wie deine Kleider triefen. Das Essen besteht, wenn man Glück hat, aus kaltem, nassem Hammelfleisch, wenn man weniger Glück hat, aus salzigem Stockfisch, und auf wirklich langen Fahrten gibt es manchmal gar nichts mehr zu essen und das Trinkwasser musst du durch den Stoff deines Umhangs gießen, um wenigstens den gröbsten Dreck herauszusieben, der darin herumschwimmt.

Immerhin, das Wetter war freundlich auf meiner ersten richtigen Fahrt, es herrschte ein günstiger Wind und die See ging ruhig, so dass die Mannschaft Zeit hatte, auf Deck kleine Zelte aus Ersatzsegeln zu bauen, hauptsächlich, um den Tieren etwas Schutz zu bieten.

Einar saß achtern unter seinem eigenen Zeltdach. Die Riemen waren an Bord verstaut und der Einzige, der wirklich etwas zu tun hatte, war der Steuermann – mein Vater.

Und meine Aufgabe? Ich hatte ein Schaf, um das musste ich mich kümmern. Nachts schlief ich neben ihm, meine Finger in die raue, nasse Wolle gewühlt, während der Sprühnebel uns wusch. Wenn ich am Morgen aufwachte, spülten Spritzwasser und Regen das Deck ab. Bei jeder Bewegung schmatzte alles an mir vor Nässe.

Die erste Woche sahen wir überhaupt kein Land, wir segelten von Norwegen aus nach Süden und Westen. Mein armes Schaf blökte laut vor Hunger.

Dann erreichten wir die enge Wasserstraße, die Wessex auf der einen Seite hat, und Valland, die normannischen Länder der Franken, auf der anderen. Wir legten ein paar Mal an – aber niemals auf der Seite von Wessex. Seit den Zeiten Alfreds konnte man dort nicht mehr landen.

Aber selbst auf der Seite der Franken suchten wir uns einsame Buchten und machten nur Feuer, wenn wir sicher waren, dass meilenweit im Umkreis kein Mensch war. Eine Mannschaft bewaffneter Männer von der norwegischen Küste war nirgendwo sicher.

Dann segelten wir nach Norden, vorbei an der Insel Man, wo wir lange darüber berieten, ob wir nicht in Thingvollur landen sollten, um mal einmal richtig trocken zu werden und uns satt zu essen. Doch Einar war dagegen, er meinte, man könnte uns zu viele Fragen stellen, die Leute würden anfangen zu reden, und das Gerede würde schließlich eher Strathclyde erreicht haben als wir selbst.

Murrend fuhren wir also weiter nach Norden, in den Wind und die weiß gekrönte See.

Weitere drei Tage vergingen, während derer niemand viel sprach, selbst das Schaf hatte keine Kraft mehr zum Blöken. Die meiste Zeit hockten wir trübsinnig da, einfach damit beschäftigt, durchzuhalten.

Ich träumte oft von Freydis, immer denselben Traum: wie sie mich am Morgen meiner Ankunft empfangen hatte. Sie trug ein blaues Leinenkleid mit Stickerei an Hals und Saum, auf ihren Fibeln waren seltsame Tierköpfe, und dazwischen hing eine Kette aus Bernstein. Sie saß da, sah mich unbewegt an und streichelte nur ihre schnurrende Katze neben sich.

»Aus deinen Bündeln schließe ich, dass du von Gudleif kommst«, sagte sie. »Da er es sich noch nie hat nehmen lassen, selbst heraufzukommen, nehme ich an, dass er krank oder verletzt ist. Wer bist du?«

»Orm«, erwiderte ich. »Ruriksson. Gudleif ist mein Pflegevater.«

»Und, welches von beidem?«

»Ich verstehe nicht.«

»Krank oder verletzt?«

»Er hat nach seinen Söhnen gesandt.«

»Aha.« Sie schwieg einen Augenblick. Dann sagte sie: »Und warst du sein Liebling?«

Mein Lachen war so bitter, dass sie verstand. »Das bezweifle ich, Herrin. Warum sonst würde er mich durch den Schnee zum Haus einer …« ich verstummte, ehe das Wort heraus war, aber es war zu spät. Sie lachte.

»Einer was? Einer Hexe? Einer schrulligen Alten?«

»Das habe ich nicht gemeint, Herrin. Aber er hat mich weggeschickt und ich glaube, er hoffte, ich würde dabei umkommen.«

»Das bezweifle ich«, sagte sie entschieden und stand auf, sodass die Katze von ihrem Schoß sprang und dann genüsslich erschauernd einen großen Buckel machte, ehe sie davonstolzierte.

»Nenn mich Freydis, nicht Herrin«, fuhr sie fort und strich ihr Kleid glatt. »Und dann überleg mal, junger Mann. Überleg selbst, warum sollte … Wie alt bist du eigentlich?«

Ich sagte es ihr und sie lächelte sanft. »Fünfzehn Jahre lang sind wir uns nicht ein einziges Mal begegnet, obwohl wir nur eine Tagereise voneinander entfernt wohnen, und Gudleif kam jedes Jahr. Denk darüber nach, Orm Ruriksson. Und nimm dir ruhig Zeit. Der Schnee wird so schnell nicht schmelzen.«

»Er schickte mich los, damit ich im Schnee umkomme«, sagte ich bitter und sie zuckte mit den Schultern.

Die Originalausgabe THE WHALE ROAD erschien 2007 bei HarperCollins Publishers, London

Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2012

Copyright © 2007 by Robert Low

Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Heiko Arntz

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock/K. Borisov Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

eISBN 978-3-641-08137-9

www.heyne.de

www.randomhouse.de

Leseprobe