4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Santiago de Chile. Clara ist 46, als sie die tödliche Diagnose Krebs erhält. Ihr Mann Clemente findet ein Jahr später ein Heft mit ihrer Handschrift und beginnt, darin zu lesen. »Eine Woche im Oktober« steht darauf geschrieben. Und Clement erfährt, dass er seine Frau nicht kannte: Clara weiß von seiner Affäre und leidet an der Leere in ihrer Ehe. Bis sie eines Tages einen Mann kennenlernt, der ähnlich krank ist wie sie. Und als sie mit Leon eine Affäre beginnt, entdeckt auch Clara die Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Für meine Tante Pilar, unersetzliche Begleiterin meines Lebens

Übersetzung aus dem Spanischen von Maria Hoffmann-Dartevelle

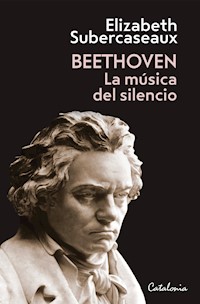

ISBN 978-3-492-98182-8 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 1999 und 2008 Elizabeth Subercaseaux Titel der spanischen Originalausgabe: »Una semana de octubre«, Editorial Grijalbo, Argentinien 1999 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2012 erschienen im Verlagsprogramm Pendo Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © mtree555/shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 3. Auflage 2012 Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

»Soeben ist etwas Ungewöhnliches geschehen, Quintin hat mein Manuskript gefunden

DIE ANKÜNDIGUNG

Die Stille des kleinen Zimmers, in dem wir uns befanden, fiel mir erst auf, als ich das Geflatter einer zwischen Lampenschirm und Glühbirne gefangenen Fliege wahrnahm. Nicht der kleinste Laut drang von der Straße herauf. So als wäre die Außenwelt verschwunden. Leonel lag ausgestreckt auf dem Bett und blickte zur Decke, vollkommen gelöst und entspannt, so still und stumm, als wäre er gar nicht da. Er hatte die Zigarette ausgedrückt, und der weiße Rauch strich noch durch die Luft des Raumes. Ich saß mit angezogenen Beinen neben ihm, das Kinn auf die Knie gestützt.

»Seltsam, wie sich die Dinge manchmal ergeben«, sagte ich.

Leonel antwortete nicht.

»Findest du das alles nicht sehr sonderbar? Manchmal frage ich mich, ob nicht alles seit jeher festgelegt ist. Was meinst du? Vielleicht wurden wir beide mit der Bestimmung geboren, uns genau in diesen Stunden zu lieben. Wenn ich darüber nachdenke, läuft es mir kalt über den Rücken. Das hieße, alles ist im Voraus beschlossen und das Leben lässt einem keine Wahl. Mir ist die Vorstellung lieber, dass uns innerhalb gewisser Grenzen Entscheidungsfreiheit gegeben ist und wir unser Schicksal teilweise in der Hand haben. Was meinst du?«

Wieder erhielt ich keine Antwort.

Da schaute ich ihn erneut an. Vollkommen reglos lag er neben mir, die Augen auf die weiße Decke gerichtet. Sie waren offen, unbewegt, starr und, oh Gott, blicklos, stumpf, erloschen. Er hatte nicht den leisesten Seufzer von sich gegeben, und auf seinem Gesicht lag der Friede einer Marmorstatue.

So ging sein Leben zu Ende. Ohne einen Laut, ohne ein Zeichen, ohne den kleinsten Wink. Wie wenn ein Vogel leise davonfliegt.

Ich dachte anfangs, ich wäre es gewesen, die ihn mit meinem Unglück angesteckt hatte, ich wäre es gewesen, die zu einer Art verkehrtem König Midas geworden war, und alles, was ich berührte, verwandle sich in Tod. Ich fühlte mich für seinen Tod verantwortlich, so wie bisweilen für meinen eigenen näher rückenden Tod. Aber jetzt wird mir klar, dass ich, mag auch diese unheilvolle Krankheit das Vorzeichen meines eigenen Endes sein, nichts mit dem Sterben meines Geliebten zu tun hatte. Leonels Tod hatte seine eigene Geschichte, und die hatte eine Woche zuvor begonnen, an jenem Samstag in meinem Obstgarten, als ich die sonderbare alte Frau neben den Pflaumenbaum pinkeln sah.

An jenem Morgen, Samstag, dem 9. Oktober, jätete ich Unkraut in dem Stück Erde, in das ich die Tomaten pflanzen wollte, als mich plötzlich ein sehr sonderbares Gefühl beschlich, ähnlich dem, das mich als Kind erfasst hatte, als wir meine Großmutter auf dem Friedhof von Molco beerdigten. Etwas war mit dem Wesen der Dinge geschehen, so als wären die Pflaumenbäume, die Clemente gepflanzt hatte, die Farne, die Erde, die ich eben noch so behutsam umgegraben hatte, und sogar ich selbst von einer neuen Gegenwart erfüllt. Ich blickte zum Himmel auf und sah, dass er sich zu verdunkeln begann, eine Decke aus dichten, schwarzen Wolken schloss sich über meinem Kopf, und eine Minute später war die Welt in tiefe Stille gehüllt. Das kann nicht sein, es ist elf Uhr morgens, es muss etwas mit dem Wetter zu tun haben, sagte ich mir, bemüht, meiner wachsenden Unruhe Herr zu werden. Da merkte ich, wie die Natur den Atem anhielt. Ein Gewitter oder etwas Ähnliches zog herauf. Die Luft war dichter geworden, wie an einem dieser Tage, die wie Suppe sind, mitten im Sommer. Ich steckte in einem heißen, reglosen Traum, fühlte mich gefangen in der erdrückenden Stille dieser gleichsam sinnlosen Dunkelheit.

Plötzlich war ich mir ganz sicher, dass noch jemand im Obstgarten war. Ich drehte den Kopf und sah eine große, knochige, in schwarze Lumpen gehüllte alte Frau. Sie war aus dem Nichts aufgetaucht und hockte nur wenige Meter von mir entfernt neben dem Stamm eines Pflaumenbaumes und pinkelte. Die Alte sah mich nicht einmal an. Sie pinkelte weiter, als wäre ich gar nicht da. Wie hypnotisiert starrte ich auf ihren Strahl, einen kristallklaren Strahl von gleichmäßigem Fluss, einen hellgoldenen Faden, der mich außerordentlich verblüffte, da ich gedacht hätte, der Urin des Todes sei eine zähe, grüne Flüssigkeit mit einem Geruch, der sich für immer in der Nase festsetzt. Die Alte pinkelte so seelenruhig, ohne jegliche Eile oder Scham, als wollte sie ihr Leben lang weiterpinkeln. Und ich wusste, es war meine Pflicht, zu warten, bis sie fertig war.

Jetzt hat’s mich erwischt, dachte ich, schwindelig vor lauter düsteren Gedanken, die mir durch den Kopf jagten, diese Alte ist gekommen, um mich zu holen. Todsicher. Sie wird zu mir sagen: »So, Clara, weiter lässt sich das Gummi nicht dehnen, ich gedenke nicht, allein zu den Weiden zurückzukehren, auf denen an meinen Schergenmantel geschmiegt die Ewigkeit schlummert. Es ist so weit, meine Stunde ist da, bis hierher und nicht weiter bin ich gekommen, nirgends steht geschrieben, dass man im Bett, im Krankenhaus oder nach zwei Wochen schwerer Krankheit sterben muss. Zum Sterben gibt es kein festes Alter und keine festen Regeln. Der Tod ist ein grauser Scherge, verhaftet schnell, schrieb Shakespeare, und hat sich nie vom Alter seiner Opfer abhalten lassen. Man stirbt dort, wo man es am wenigsten vermutet. In der Badewanne, am Lenkrad, am Rednerpult. Oder bei der Lektüre der Dubliners, wie mein Vater. Wie und wo man stirbt, ist das Unwichtigste, am schlimmsten ist das, was danach kommt: Aufwachen und nicht wissen, was tun, nicht wissen, wohin, spüren, dass man keinen Boden unter den Füßen hat, dass nichts um einen ist als Luft. An einem Ort sein, wo man niemanden sieht und nichts hört als das eigene innere Gemurmel, einem Ort, an dem man nicht erkennen kann, ob es Tag ist oder Nacht, weil dort weder Licht ist noch fehlendes Licht. Und wissen, dass man für immer dort in diesem Zustand verharren wird… Mir standen die Haare zu Berge.

Da hob die Alte den Kopf, schob sich eine breite, fettige Haarsträhne aus der Stirn und sah mich mit einem Blick an, der mir vertraut schien. Und plötzlich begriff ich voller Entsetzen, dass ihre Augen meine eigenen Augen waren. Oh Gott! Das war ich selbst. Mit mir wird etwas Schlimmes geschehen, dies ist das Zeichen. Damals wusste ich weder, was geschehen würde, noch wofür diese Schreckensdame, die mich mit meinen eigenen Augen musterte, ein Zeichen sein mochte. Am naheliegendsten war der Gedanke, meine Krankheit habe diese Form gewählt, um mir zu verkünden, sie werde mich vernichten, und doch sagte mir eine leise innere Stimme, nein, das ist es nicht, die Alte ist gekommen, um mich auf etwas hinzuweisen.

Was ich da erlebte, kündigte mir den Tod meines Geliebten an, doch in diesem Augenblick konnte ich das natürlich unmöglich wissen, weil es meinen Geliebten nicht gab. Das heißt, für viele Leute gab es ihn, aber nicht für mich.

Zu meiner Verwunderung löste sich die Alte plötzlich in Rauch auf und verschwand so unvermittelt, wie sie gekommen war. Der Himmel gewann langsam seine allmorgendliche Helligkeit zurück, das Herz schlug mir bis zum Hals, hastig hob ich die Handschuhe auf, die zu Boden gefallen waren, nahm die Hacke und den kleinen Rechen, den ich vor ein paar Tagen gekauft hatte, und lief zurück ins Haus. Auf dem Weg durchs Esszimmer blieb ich vor dem Spiegel neben der Tür stehen. Da war ich selbst, Clara Griffin, nichts hatte sich verändert, ich sah mein blasses, schmales, alltägliches Gesicht, meine schwarzen Augen, meinen Mund mit den vollen Lippen. Ich fand mich immer noch sinnlich, trotz der Krankheit.

Vielleicht hatte der Tod mir gar nicht wirklich einen Besuch abgestattet, auch auf Träume ist nicht immer Verlass, jedenfalls fühlte ich mich in der hellen, angenehmen Atmosphäre unseres Hauses sicher. Nicht, dass mir dieses Haus gefallen hätte, denn es hat mir nie besonders gefallen oder, besser gesagt, an diesem von Clemente so geschmackvoll eingerichteten Ort war ich nie das gewesen, was man glücklich nennt. Wenn ich es mir jetzt überlege, weiß ich nicht, ob ich jemals irgendwo wirklich glücklich war, aber in diesem Haus lebte ich stets mit dem Gefühl, mich in einer Umgebung zu bewegen, die mir nicht gehörte. Eine hübsche Umgebung, aber immer still und ohne jeglichen Charme. Ein Ort, an dem, das will ich nicht bestreiten, Schönheitssinn und Harmonie herrschten. Alles sah ordentlich und peinlich sauber aus, und nichts war hässlich, aber es war auch nichts von mir. Ein seelenloser Ort. Möbel, Bilder, Teppiche, Antiquitäten, alles hatte Clemente ausgesucht, und noch bevor die einzelnen Dinge ins Haus einzogen, hatte schon jedes seinen Platz, so als hätte er bei der Anlage dieser Räumlichkeiten, die den Rahmen bilden sollten für ein wohlgeordnetes, akkurates Leben, wie es Clemente gefiel und mich deprimierte, bereits gewusst, welche Gegenstände er kaufen würde und wo er sie hinstellen wollte. Die zwei flämischen Sessel zu beiden Seiten des Kamins, der englische Schreibtisch, der früher einem Präsidenten gehört hatte, neben dem großen Fenster, das wunderschöne Bücherregal im Regency-Stil, das er in Valparaíso erstanden und an der hinteren Wand platziert hatte, der blaue Krug aus Sèvres-Porzellan auf dem Dielentisch, der Coromandel-Paravent aus dem Besitz einer französischen Millionärin, die ihre Gebeine nicht in Chile hatte zurücklassen wollen und zum Sterben in ihr altes Haus in Saint-Jean-de-Luz zurückgekehrt war, der Queen-Anne-Spiegel, den Clemente mir zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte. Das ist ein einzigartiges Stück aus dem frühen 18. Jahrhundert, sagte er, als er mir das kleine, lackierte Möbelstück überreichte, in dem ein Spiegel über einer kleinen Schublade saß, in die drei Puderdosen und zwei Bürsten passten. Der Spiegel der Zwietracht, wie er ihn später nannte. Ich hätte das Gefühl gehabt, das schöne Möbel gehörte wirklich mir, wenn Clemente, als ich ihm zu verstehen gab, dass ich es gerne in unser Schlafzimmer stellen und als Frisiertisch benutzen würde, mir nicht geantwortet hätte (überaus sanft, wie immer), das sei nicht der geeignete Ort für ein solches Objekt und wir würden es auf dem Tisch neben der Esszimmertür stehen lassen.

Als Clemente klein war, lebte sein Großvater väterlicherseits in einer prachtvollen Tudor-Villa (sie steht heute noch), von der Clemente fast seine ganze Kindheit und Jugend hindurch geträumt hat. Der alte Mann war Dollarmillionär, und die konnte man damals in Chile an den Fingern einer Hand abzählen. Er hasste Clementes Mutter, die er »die Ausländerin« nannte, und sagte jedem, der es hören wollte, sein Sohn hätte heiraten können, wen er wollte, musste sich aber unbedingt eine unbekannte Holländerin aussuchen. Als Clementes Vater starb (Clemente war damals zehn Jahre alt), verbot ihm seine Mutter, eine harte, selbstbezogene Frau, seinen Großvater zu besuchen. Clemente, der den alten Mann über alles liebte, sah ihn nie wieder, weder ihn noch sonst jemanden aus diesem Familienzweig. Seine restliche Kindheit verbrachte er in einem schäbigen Loch, mit seiner verwitweten, ihren Groll gegen die sie herabwürdigende Gesellschaft hegenden Mutter, träumte aber weiter vom Haus und vom Lebensstil seines Großvaters. Ich hatte immer den Eindruck, beim Bau seines eigenen Hauses habe er sich unbewusst an seiner Mutter dafür gerächt, dass sie ihn von der Hälfte der Familie getrennt und ihn in diese graue, muffige Wohnung verbannt hatte, in der es durchdringend nach gedünstetem Blumenkohl und feuchten Lappen roch, ein Gestank, der ihm jedes Mal in die Nase stach, wenn er den Hausflur betrat. Die Frau schien fest entschlossen, aus ihrem Unglück Kapital zu schlagen, indem sie so unglücklich war wie nur möglich und die Spuren ihres Elends zur Schau stellte: den Badezimmerspiegel mit der gesprungenen Ecke, die schmierigen, stinkenden Scheuerlappen, mit denen sie die uralte Wasserleitung der Geschirrspülmaschine umwickelt hatte, die notdürftig an den Fenstern befestigten Gardinen, die von den Wänden abblätternde Farbe, all das machte jegliche Zuneigung zunichte, die Clemente der schludrigen, ärmlichen Wohnung, in der sie lebten, hätte entgegenbringen können. Viele Jahre später, als die Mutter ihm Vorwürfe machte, weil er sich ein so teures, luxuriöses Haus gebaut hatte, sagte er es ihr, mit anderen Worten natürlich, aber unmissverständlich: »Ich muss in Harmonie mit meinen Empfindungen leben, Mutter.« Und das Markenzeichen unseres Hauses war die Harmonie, das perfekt kalkulierte Licht, die weiten Räume, die hohen Decken, die hellen Wände. Das Gegenteil eines muffigen Lochs. Die Bilder wurden indirekt angestrahlt von Speziallämpchen, die Clemente in den Ecken und in der Nähe der Bilder hatte anbringen lassen. Im Winter wurde täglich um vier Uhr nachmittags der Kamin angezündet, und im Schein der Flammen schien die schöne Buddhastatue aus weißem Marmor wieder zum Leben zu erwachen. In den Sommermonaten lag der süßliche Duft des Jasmins in der Luft. Durch die großen Fenster blickte man auf den gepflegten, von Farnen eingerahmten Garten, und weiter hinten ließ sich der Obstgarten erahnen, den ich selbst angelegt hatte, als ich noch eine Frau ohne Todesdatum war, und in dem ich an jenem Morgen die grauenhafte Vision von der alten Frau hatte.

Ich weiß, dass es nicht geht, dass man von einer Krankheit wie dieser keine Distanz gewinnen kann, aber ich möchte etwas tun, was mich aus ihr herausholt, etwas, was mir Abstand gibt von mir selbst, sagte ich eines Tages zu Clemente, während wir auf der Terrasse saßen und in den anbrechenden Abend schauten. Schreib, antwortete er sofort, so als habe er just in diesem Moment daran gedacht. Ich wunderte mich, dass ihm so auf die Schnelle eines der wenigen Dinge einfiel, für die ich mich in diesem Moment meines Lebens vielleicht begeistern könnte. Ich hatte ein paar Erzählungen verfasst, und als Kind hatte ich mir weisgemacht, ich würde eines Tages eine große Schriftstellerin werden, aber mehr, als dass ich mir meine eigene Lüge glaubte, hatte dieser Impuls nicht bewirkt. Ich war nie ein disziplinierter Mensch und habe Jahre verbracht, ohne zu wissen, was ich wollte, und ohne zu leben, wie ich gerne gelebt hätte. Vielleicht war jetzt, wo man bereits Tag und Stunde meines Todes bestimmt (und mir davon berichtet) hatte, auch die Stunde gekommen, ernsthaft mit dem Schreiben zu beginnen. Aber wie sollte das gehen?

DAS HEFT

Clemente wusste, dass Clara mit dem Gedanken spielte, etwas zu schreiben. Er selbst hatte es ihr vorgeschlagen. Als sie eines Nachmittags bei einem Pisco sour auf der Terrasse saßen, sagte Clara, sie wolle etwas machen, was sie aus ihrer Krankheit heraushole, etwas, was ihr einen Abstand zu sich selbst ermögliche, denn ihre Fixierung auf die Krankheit werde sie viel früher vernichten als die Krankheit selbst. Sie brauche Luft, ein Ventil, eine Möglichkeit, sich gedanklich auf etwas anderes zu konzentrieren. Schreib, schlug er ihr vor, und Clara schien die Idee zu gefallen.

Eines Nachts hörte er Geräusche im Erdgeschoss und stand auf. In der Küche zog er die Schublade auf, in der Clara die Taschenlampe aufbewahrte, und dabei stieß er auf ein Heft, das seine Neugier weckte. Auf dem Deckblatt stand in Druckschrift, mit Tusche geschrieben, Eine Woche im Oktober, und darunter in kleineren, roten Buchstaben Clara Griffin. Es war eines dieser Hefte, die man zur Buchführung benutzt, ein dickes Heft mit hartem Pappeinband.

Clemente schlug es auf, und gleich auf der ersten Seite sprang ihm Claras spitze, fast perfekt geformte Schrift entgegen. Er überflog zunächst die Seiten und vertiefte sich dann in die Lektüre: »Die Stille des kleinen Zimmers, in dem wir uns befanden, fiel mir erst auf, als ich das Geflatter einer zwischen Lampenschirm und Glühbirne gefangenen Fliege wahrnahm…«

»…Ich fühlte mich für seinen Tod verantwortlich, so wie bisweilen für meinen eigenen näher rückenden Tod. Aber jetzt wird mir klar, dass ich, mag auch diese unheilvolle Krankheit das Vorzeichen meines eigenen Endes sein, nichts mit dem Sterben meines Geliebten zu tun hatte.«

Clemente spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief, nichts machte ihn nervöser, nichts vermittelte ihm stärker das Gefühl von Ohnmacht, machte ihn betroffener, als wenn Clara über ihre Krankheit sprach. In den sieben Monaten, die dieser Albtraum nun schon dauerte, hatte sie es nur ein paar Mal getan, aber der Klang ihrer beklemmenden Worte schien sich ihren Pupillen eingeprägt zu haben, und jedes Mal, wenn er ihr in die Augen schaute, war ihm, als höre er sie erneut. Er las weiter, und im Zuge der Lektüre stieß er auf seinen eigenen Namen und auf seine arme Mutter. Was aber hatte es mit dieser absurden Geschichte von der in einem Obstgarten pinkelnden Alten auf sich? Hinterm Haus gab es gar keinen Obstgarten, er hatte nie einen Pflaumenbaum gepflanzt, und ebenso wenig stimmte es, dass er derjenige gewesen war, der alle Gegenstände im Haus ausgesucht hatte, oder dass ihm ein »wohlgeordnetes«, »akkurates« Leben gefiel. Wie unglaublich lächerlich! Zwar trug er gern in einem Kalender ein, was er täglich tat. Ein herkömmliches Tagebuch aber war das nicht, sondern eine Art Verzeichnis. Und seine Pünktlichkeit war vermutlich tatsächlich etwas übertrieben, aber deshalb zu glauben, ihm gefiele ein »wohlgeordnetes«, »akkurates« Leben… Er war ordentlich, ja. Die Entbehrungen seiner Kindheit hatten ihn gelehrt, mit den wenigen Dingen, die er besaß, sorgsam umzugehen. Clara hatte ihre Kindheit mit einem verschwenderischen Vater verbracht, für den alles und jedes dazu da war, verschenkt oder beim Poker verspielt zu werden, vielleicht machte sie sich deshalb über seinen Ordnungssinn lustig. Dabei hatte Clara selbst zur Ausstattung des Hauses beigetragen, viele Möbel hatte sie selbst ausgesucht und sie gefielen ihr, oder er glaubte zumindest, dass sie ihr gefielen, nur der Paravent hatte seinem Großvater gehört. Außerdem störte es ihn gewaltig, dass sie die Wohnung seiner Mutter als ein muffiges, nach gedünstetem Blumenkohl riechendes Loch beschrieb und sie selbst als eine harte, selbstbezogene Frau. Seine Mutter hatte sehr unter der Geringschätzung gelitten, mit der sein Großvater sie seit dem Beginn ihrer Beziehung zu seinem Vater und später, die ganze Ehe hindurch, behandelt hatte. Der alte Mann war dünkelhaft und geizig gewesen. Er hatte sich nie bereit gezeigt, ihr zu helfen. Er hatte ihr die Schuld am Tod seines Sohnes gegeben. Er hatte sich geweigert, die Ausbildung seines Enkels zu bezahlen, obwohl er, Clemente, sein einziger Enkel war und bleiben würde, da er außer Clementes Vater keine weiteren Kinder hatte. Der alte Mistkerl. Aber Clara, was wusste Clara schon von alldem? Gewiss, seine Beziehung zu seiner Mutter war nie einfach gewesen. Er liebte sie und hasste sie zugleich. Was er an ihr mochte, war das Geradlinige, Unerschütterliche, und dass sie sich in ihrem Witwendasein ein Ziel gesteckt hatte (ihr Sohn sollte einen akademischen Abschluss erlangen) und es zielstrebig, allen Widerständen zum Trotz, verfolgt hatte, mutig und tapfer, mit Nachdruck, wo Nachdruck nötig war. Aber die Bitterkeit, die all diese Bemühungen in ihr ausgelöst hatten, die hasste er. Was wusste Clara schon von alldem! Das war ja gerade so, als würde er über ihren Vater schreiben, den sie vollkommen idealisierte und mit einer Reihe von Eigenschaften ausstattete, die nur in ihrer Phantasie existierten. Aus Tante Luisas Erzählungen wusste er, dass Claras Vater nicht ganz unschuldig war an den Depressionen ihrer armen Mutter und ebenfalls eine gewisse Verantwortung für ihren schrecklichen Tod trug, aber das wollte Clara nie wahrhaben. Sie hatte ihn vergöttert, ihm all seine Lügen geglaubt, verzückt zu ihm aufgeschaut und nach seinem Tod zum Genie erhoben. Clemente hatte ihn aufrichtig verabscheut, sich nie für seine albernen, nichtssagenden Oscar-Wilde-Zitate begeistert und es peinlich gefunden, wenn er Frauen, die dreißig Jahre jünger waren als er, als »Marzipanpüppchen« bezeichnete, und obwohl er manchmal nicht umhin konnte, seine Schlagfertigkeit und seine Geistesblitze zu bewundern (dass er witzig sein konnte, leugnete Clemente nicht), ertrug er seine Leichtlebigkeit nur schwer. Doch er wäre niemals auf den Gedanken gekommen, irgendetwas über seinen Schwiegervater zu schreiben, schon gar nicht jetzt, nach seinem Tod. Dreckige Wäsche wusch man zu Hause. Je weiter die Erzählung fortschritt, umso mehr verwirrte sie ihn. Am meisten tat ihm Claras Feststellung weh, sie sei in diesem Haus nicht glücklich gewesen. Er wusste, dass dem nicht so war, er war sich sicher, dass es nicht stimmte, aber warum schrieb sie es dann? War sie von ihrer Krankheit bedrückt? Es war bestimmt nicht einfach, mit der Gewissheit zu leben, dass einem der eigene Tod auf den Fersen ist. Vielleicht sah sie ihn überall. Hatte sie deshalb die Episode mit dem Tod dieses Fremden erfunden? Er fand diese Episode genauso sonderbar, wenn nicht noch sonderbarer als die mit der alten Frau. Worum aber ging es bei dem Ganzen? Um einen Liebhaber. Das konnte nicht sein. Clara hatte keinen Liebhaber, hatte nie irgendwelche Liebhaber gehabt, dessen war er sich sicher, na ja, fast sicher, sie war nicht so eine, und jetzt schon gar nicht. Jetzt weniger denn je. Hatte sie vielleicht wieder einmal einem Fremden auf der Straße einen Namen gegeben, eine Manie, die sie schon als Kind gehabt hatte?

Mit zusammengekniffenen Augen legte er das Heft beiseite und blieb reglos stehen. Claras Krankheit hatte ihn stärker getroffen, als er es sich jemals vorgestellt hätte. Ihre Ehe war an dem Punkt angelangt, an dem man sich keine Schlachten mehr liefert, an dem man nicht mehr öfter zusammen schläft, als nötig ist, um sich daran zu erinnern, dass man ein Paar ist, wo man sich nachts im Bett an den Rücken des anderen schmiegt, aus Gewohnheit oder weil diese Haut, wenn sie auch nicht mehr so glatt und weich ist wie früher, und dieser Körper, der mittlerweile kein anderes Gefühl mehr in einem auslöst als das der Bettdecke, immer noch der Körper der eigenen Frau ist und es immer noch wahr ist, dass man sie einmal geliebt hat. Seit Langem schon sah Clemente in Clara nur etwas mehr als eine Schwester. Sie hatten keine Kinder, weshalb das Schweigen, das sich im Lauf der Jahre zwischen ihnen breitgemacht hatte, in ihrem Fall nichts mit dem Fortgang der Kinder zu tun hatte, sondern damit, dass sie sich alles gesagt hatten, was zu sagen war, dass sie einander alle Geheimnisse enthüllt hatten und die Neugier versiegt war.