Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

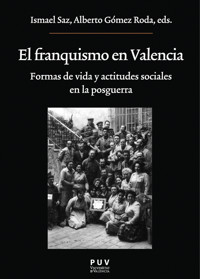

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Oberta

- Sprache: Spanisch

La identificación de las actitudes de la ciudadanía durante la Dictadura franquista es una de las cuestiones más debatidas y polémicas en el ámbito de nuestra historiografía. Con frecuencia se cae en valoraciones simplistas que reducen tales actitudes bien a las de un consenso prácticamente total, bien a las de una hostilidad casi absoluta. El presente conjunto de artículos obedece a una investigación conocida como Proyecto Valencia, en la que se analiza en profundidad, priorizando las entrevistas orales, el modo en que los valencianos se situaron ante la Dictadura durante la posguerra. A través de la localización de diversos medios sociales, obreros, populares o festivos, la investigación arroja luz sobre la inmensa complejidad de las actitudes sociales: entre los polos de la adhesión inquebrantable y de la oposición militante se situaría "a un lado una amplia zona de consentimiento y aceptación pasiva, con diversos grados de identificación, convencimiento y 'resignación del mal menor'; y, al otro, una zona no menos amplia de disentimiento pasivo, con diversos grados también de 'resignación de la impotencia', rechazo y propensión a la protesta". Se constata así la existencia de zonas intermedias en las que, más que el blanco o el negro, predominarían todas las tonalidades del gris. Y, sobre todo, destaca la idea de que en el análisis de las actitudes individuales no se estaba tratando con héroes, pero tampoco con sombras sumisas y apagadas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 766

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Del texto: los autores, 2025

© Primera edición: Episteme, 1999

© Segunda edición ampliada: Universitat de València, 2025

Coordinación editorial: Maite Simón

Maquetación: Inmaculada Mesa

Corrección: David Lluch

Cubierta:

Ilustración: Trabajadores de Federico Doménech, S. A. (FEDSA). Archivo personal de Ismael Saz.

Diseño: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-1118-556-1 (papel)

ISBN: 978-84-1118-557-8 (ePub)

ISBN: 978-84-1118-558-5 (PDF)

Edición digital

A Ramiro Reig y a José Daniel Simeón,in memoriam

ÍNDICE

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN: 25 años y un día

Ismael Saz y Alberto Gómez Roda

INTRODUCCIÓN: Entre la hostilidad y el consentimiento. Valencia en la posguerra

Ismael Saz

REPERTORIOS DE LA PROTESTA. LA POSICIÓN DE LOS TRABAJADO-DORES DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

Ramiro Reig

ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LA POSGUERRA EN VALENCIA. INFORMES DE FALANGE, POLICIALES, DIPLOMÁTICOS Y DEL PARTIDO COMUNISTA

J. Alberto Gómez Roda

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN DE CONSENTIMIENTO POLÍTICO EN EL PRIMER FRANQUISMO: CONSIDERACIONES APOYADAS EN EL TESTIMONIO DE ALGUNOS LIRIANOS CORRIENTES

Joan J. Adrià

EL FRANQUISMO VIVIDO E IMAGINADO DESDE UNA SOCIEDAD INDUSTRIAL: EL PUERTO DE SAGUNTO

J. Daniel Simeón Riera

TRABAJADORES CORRIENTES. OBREROS DE FÁBRICA EN LA VALENCIA DE LA POSGUERRA

Ismael Saz

UNA MIRADA A LA POSGUERRA DESDE EL MUNDO FALLERO

Gil-Manuel Hernàndez i Martí

LOS CATÓLICOS EN EL PRIMER FRANQUISMO. LA VIDA COTIDIANA EN EL BARRIO DEL BOTÁNICO DE VALENCIA

Álvaro Álvarez Rodrigo

ANTIFRANQUISTAS EN EL ARMARIO: CLASES MEDIAS REPUBLICANAS EN LA VALENCIA DE POSGUERRA

Dolores Sánchez Durá y Alberto Gómez Roda

MÁS ALLÁ DE LA LARGA «POSGUERRA»: LAS ACTITUDES SOCIALES DURANTE EL «DESARROLLISMO» Y EL TARDOFRANQUISMO

Carlos Fuertes Muñoz

AUTORÍAS

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN25 AÑOS Y UN DÍA

Ismael Saz

Alberto Gómez Roda

Tal vez la primera pregunta a la que habría que responder en este prólogo es por qué se lleva a cabo la reedición de una obra publicada hace 25 años que daba cuenta de la investigación materializada en lo que se conocería como Proyecto Valencia. De forma segmentada, en diversos espacios territoriales y sociales, fue un trabajo colectivo de investigación sobre las actitudes políticas en la posguerra con una perspectiva «desde abajo», a partir de fuentes diversas y de testimonios de historia oral. Hay una primera explicación para esta publicación: que no son pocos los que han llamado la atención acerca de la extraordinaria dificultad de acceder a la primera edición, lo que implica un cierto reconocimiento a lo que logró y significó aquel Proyecto, en especial en cuanto a su eventual vigencia y a la influencia en la historiografía actual sobre el tema. Para esta segunda edición hemos contado con la colaboración de la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals, CC. OO. PV. Debe hacerse constar nuestro agradecimiento al Servei de Publicacions de la Universitat de València por la excelente disposición con la que acogió la idea y ha llevado a término la edición del presente volumen.

El Proyecto Valencia contribuyó, siquiera fuera como acicate, al desarrollo de nuevos estudios. En este sentido, habría participado en el impulso dado a una línea de investigación tan necesaria como prometedora, que se sumaba al que habíamos recibido nosotros mismos de los excelentes trabajos que nos precedieron. Nos referimos, entre otros, a los de Jové y Solé, al editado por Barbagallo, al de Borja de Riquer, al de Cándida Calvo y al de Carme Molinero y Pere Ysás, de los cuales se da cuenta en la introducción.

Y, desde luego, conviene no olvidar dos grandes focos de inspiración que tuvo el proyecto mismo. Por una parte, la obra clave sobre el Turín obrero de Luisa Passerini y, por otra, la historia de la vida cotidiana, la Alltagsgeschichte alemana. Estas poderosas fuentes de inspiración ayudaron a centrar los objetivos de la investigación, a formular las grandes preguntas, a seleccionar las fuentes, a precisar los métodos. Aunque hay que decir, nunca es ocioso repetirlo, que toda esta inspiración acerca de las problemáticas y los métodos no condicionaron en absoluto los resultados de la investigación. En este sentido, se tuvo siempre presente el principio, no siempre seguido, de que una cosa es la comparación y otra es la homologación.

Por supuesto, en todo esto latía, y sigue latiendo, la problemática central del consenso en las dictaduras europeas del siglo XX. Se trata, como se sabe, de un largo debate al que en este volumen se prestó especial atención en el plano conceptual. Y tal vez venga por aquí su principal aportación. Porque, por una parte, se incide tanto en la necesidad del concepto como en su insuficiencia. Era y es necesario porque permite calibrar las políticas de los regímenes, sus ofertas, los mecanismos arbitrados para lograr la adhesión de la población. Y en ese sentido se subraya la importancia de diferenciar entre la búsqueda de un consenso activo o pasivo, movilizado e incluso agresivo o de simple aceptación y adhesión, en tanto que políticas de los regímenes que tienen mucho que ver con las mismas culturas políticas que los inspiran.

Pero también se incidía aquí con fuerza en lo que la propia noción de consenso tiene de insuficiente. Porque puede decir mucho de las políticas de los regímenes, incluso de su naturaleza, pero poco de las actitudes de la población. Porque en la interacción con la sociedad objeto de estas políticas, ni las dictaduras con más avanzados aparatos de dominación o más intrusivas consiguen del todo la respuesta esperada. La población, en su diversidad, no responde como un espejo a las ofertas del régimen, desarrolla estrategias propias, muestra actitudes complejas, abiertas, plurales, contradictorias si se quiere. Como pretende enfatizar el concepto Eigensinn acuñado por Alf Lüdtke, referido a la clase obrera en el nazismo, las actitudes colectivas e individuales tienen sentido propio, son en cierto modo irreductibles y, por eso mismo, hay que estudiarlas para comprender su complejidad. No es una cuestión menor. Si bien los debates en torno al consenso tienen su origen en las controversias ciudadanas de las décadas de 1980 y 1990 sobre el pasado nazi y fascista en Alemania e Italia, afectan al análisis de cómo esas sociedades «transitan» a regímenes democráticos y cómo en ese proceso gestionan la memoria de su pasado en dictadura, un tema de innegable actualidad en la España actual.1

El Proyecto Valencia se concibió, desarrolló y plasmó a través de la localización de diversos medios sociales: obreros, populares, de zonas intermedias, festivos, de ciudad agraria o ciudad-fábrica. Con esto se intentaba prestar atención a la complejidad de las actitudes, como también a lo que podía haber de específico en unos u otros medios. Con el Proyecto Baviera dirigido por Martin Broszat en el Institut für Zeitgeschichte de Múnich como referente, pensábamos que los proyectos nacionalizadores de los fascismos y del franquismo tuvieron que vérselas, de un modo disolvente a la vez que integrador, con tradiciones culturales propias de los segmentos sociales y los territorios sobre los que actuaban para generar consenso.

A su carácter inicial y tentativo cabe atribuir determinadas carencias evidentes en aquel primer Proyecto Valencia. La más destacada puede ser la falta de aportaciones con perspectiva específica de género, carencia que en esta segunda edición no hemos podido atender. Si bien en la parte de historia oral de las investigaciones del proyecto se procuró cierta paridad de género en los testimonios, faltó una teorización particular a este respecto. En cambio, sí hemos conseguido en parte corregir con dos nuevos capítulos otros relativos vacíos del proyecto inicial: la atención a las clases medias republicanas, por un lado, y a la evolución de las actitudes políticas de valencianas y valencianos más allá de la posguerra, por otro.

El Proyecto Valencia incluía una investigación de Álvaro Álvarez sobre la pequeña burguesía católica urbana en un barrio de Valencia, el del Jardín Botánico. Faltaba una aproximación al otro universo sociocultural que estuvo en la base de la hegemonía republicana en la ciudad durante el primer tercio del siglo XX. El capítulo de Dolores Sánchez Durá y Alberto Gómez Roda es una tentativa, entre el testimonio y el ensayo, de trazar unas líneas de comprensión sobre las vivencias y la trayectoria de un segmento muy específico de aquellas clases medias, el de los profesionales educados en los ideales de la Institución Libre de Enseñanza, tan odiada por los franquistas. Aproximarse a este colectivo de la población para darle voz permite, entre otras cosas, romper con el mito de que no aparecen en España unas modernas clases medias antes de la década de 1960, la del desarrollismo franquista.

Otra novedad de esta segunda edición es la aportación de Carlos Fuertes Muñoz. Cubre una carencia solo relativa, toda vez que el Proyecto Valencia se centraba explícitamente en la posguerra. Con todo, más allá del hecho de que la amplia problemática de las actitudes sociales en dictadura raramente admite compartimentos cronológicos estancos o, precisamente por ello, nos ha parecido imprescindible incorporar en esta edición el capítulo de Carlos Fuertes, reconocido especialista en el campo historiográfico de las actitudes sociales durante el desarrollismo. Arroja luz acerca de la complejidad de estas actitudes, sus contradicciones y su ambivalencia en ocasiones, alejándose de las construcciones simplistas y unidireccionales sobre el «consenso» que supuestamente habría ganado el franquismo en sus dos décadas finales.

Un primer balance de resultados de la investigación colectiva del Proyecto Valencia, coetáneo a su realización en 1999, puede leerse en la introducción. Nos hemos referido en el inicio de esta presentación a la insuficiencia del polémico concepto consenso, acuñado por Renzo de Felice para la Italia fascista. En la década de 1990 evidenciaba precisamente nuestra ignorancia sobre las actitudes reales de la población y obligaba a adoptar una mirada de abajo arriba, como la que nos propusimos desarrollar al iniciar el trabajo de equipo en 1995.

De ahí la otra cara, la cara central, si se quiere, de este volumen. La que fija nuestra atención en las actitudes de la población, que, por su riqueza y complejidad, son irreductibles a la categoría de consenso. Con su atención a la vida cotidiana y a las gentes corrientes, a distintos segmentos de la población; con el recurso crítico a distintas fuentes (de las orales a las diplomáticas, policiales o de partido, por ejemplo); con la debida atención a la sucesión de las coyunturas; con todo esto pudo resaltarse entonces en los distintos capítulos del libro que, más que de consenso, hay que hablar de consentimiento y de una amplia gama de actitudes que cabría situar entre los polos de la adhesión inquebrantable y de la oposición militante: «… a un lado una amplia zona de consentimiento y aceptación pasiva, con diversos grados de identificación, convencimiento y “resignación ante el mal menor”; y, al otro, una zona no menos amplia de disentimiento pasivo, con diversos grados también de “resignación de la impotencia”, rechazo y propensión a la protesta».

Se trata en todo caso de actitudes complejas en las que caben las más variadas combinaciones y complejidades. Todo lo cual podría resumirse en dos cuestiones. Por una parte, los resultados del Proyecto venían a subrayar en conjunto «la existencia de una inmensa zona intermedia atravesada por todas las tonalidades del gris». Por otra, el análisis de las actitudes individuales, con todas sus ambivalencias y contradicciones, vino a recordar a los investigadores que no se estaba tratando con héroes, pero tampoco con sombras sumisas y apagadas.

En última instancia, el Proyecto Valencia solo pretendía plantear preguntas, renovar y ampliar con diferentes perspectivas la agenda de la investigación sobre la dictadura. Y hay que decir que, cualquiera que fuera su contribución al respecto, lo que se puede constatar es el extraordinario avance de nuestros conocimientos merced a excelentes investigaciones posteriores como las de Jordi Font, Ana Cabana, Óscar Rodríguez, Claudio Hernández, Miguel Ángel del Arco, Antonio Cazorla, Gloria Román o el propio Carlos Fuertes. Gracias a este cúmulo de aportaciones hoy podemos decir, cuando menos, que los regímenes en general y el franquista en particular no se conocen solo «desde arriba» y que, en su interrelación con los de «abajo», estos últimos tienen mucho que decir.

Valencia, octubre de 2024

1. Véase Sandrine Kott: «Alf Lüdtke, un hitorien citoyen», en Le mouvement social, octubre-diciembre de 2020, en línea: <https://shs.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2020-4-page-57?lang=fr&tab=resume> (consulta: 10/10/2024). En general, sobre los orígenes en nuestro caso del Proyecto Valencia, puede verse Alberto Gómez Roda: «El Proyecto Valencia en la posguerra franquista, veinte años después», Ayer 133 (1), 2024, pp. 115-139.

INTRODUCCIÓNENTRE LA HOSTILIDAD Y EL CONSENTIMIENTO.VALENCIA EN LA POSGUERRA

Ismael Saz

EL PROBLEMA DEL CONSENSO

Desde que hace aproximadamente tres décadas el historiador italiano Renzo De Felice constatara la existencia de un amplísimo consenso con el régimen fascista en el periodo 1929-1934, esta cuestión pasaría a ocupar un lugar central en los estudios sobre el fascismo.1 Lo hizo en buena parte, además, a través de un amplio y a veces crispado debate en la historiografía italiana. Para amplios sectores de esta, en efecto, la utilización del propio término consenso constituía una extrapolación inadmisible de una categoría que solo tendría sentido en un contexto de democracia liberal. Por el mismo motivo, la incidencia misma en el consenso parecía relegar a un segundo plano el factor represivo, mucho más importante en la sustentación de la dictadura. Subrayar, en fin, que los elementos de aceptación del régimen por parte de sectores amplios de la población parecían conducir a una minusvaloración de un cúmulo de actitudes de disentimiento y rechazo que se daban en amplios sectores de la sociedad italiana.2

Aunque estas críticas acertaban al señalar algunas de las limitaciones y ambigüedades de la categoría de consenso, lo cierto es que De Felice venía a llamar la atención sobre un problema central en el fascismo y en toda dictadura contemporánea. Aquel que incide, precisamente, en el hecho de que estos regímenes, aun cuando deban mucho de su existencia y perdurabilidad a la utilización de la represión, incluso desde pautas nuevas y más eficaces, solo pudieron mantenerse en la medida en que gozaron del apoyo y consentimiento, más o menos activo, de amplísimos sectores de la población. Alternativamente, De Felice acertaba también al señalar la debilidad de las fuerzas de oposición, o al constatar que no todas las situaciones conflictivas o las actitudes de protesta podían considerarse como manifestaciones de hostilidad hacia el régimen o Mussolini.3

A raíz del debate empezaron a desarrollarse investigaciones que pretendían constatar hasta qué punto el consenso era una actitud generalizada, qué sectores sociales eran más propensos a él, lo que podía tener de aceptación pasiva y de apoyo activo, cómo se manifestaban estas actitudes. Pero que se preguntaban también acerca de cuáles eran los elementos de disentimiento y de rechazo, de oposición consciente o inconsciente a los discursos y las iniciativas del régimen, de resistencia más o menos pasiva a la voluntad fascista de ocupar todos los espacios de lo público y lo privado. Algunos de estos trabajos, como el de Luisa Passerini sobre el Turín obrero, constituirían un punto de referencia obligado no solo por cuanto aportaban desde el punto de vista del conocimiento de las actitudes sociales, sino también por lo que tenían de innovador desde el punto de vista metodológico y de recurso a las fuentes orales. Como una aportación fundamental puede considerarse su análisis sobre la eventual carga política de determinadas formas de resistencia cultural.4 Por otra parte, se desarrollaron importantes investigaciones acerca de los presupuestos, los mecanismos y las instituciones a través de los cuales el propio régimen intentó ampliar, potenciar y organizar el grado de aceptación de sus ciudadanos.5

A título de balance, podría decirse que las investigaciones llevadas a cabo, todavía insuficientes, revelan las mismas prevenciones iniciales respecto del concepto consenso, pero también un reconocimiento de hecho de lo sustancial de las percepciones de De Felice. Así, por ejemplo, Nicola Tranfaglia, uno de los mayores críticos del concepto de consenso, escribía recientemente:

Ci sembra preferibile parlare, a seconda dei casi, di adesione a volte spontanea, a volte più o meno condizionata o di accettazione passiva della dittatura. Naturalmente nell’avanguardia di cui ho parlato –professionisti della politica, giovani, funzionari– il regime godeva di un’adesione attiva e in certi anni entusiasta ma nulla induce a credere che un simile stato d’animo fosse diffuso e presente nella maggioranza degli italiani che pure, ripetiamo, accettava lo status quo e non aveva nessuna intenzione di intraprendere una lotta per modificarlo. In questo senso, e con questi limiti, si può parlare di un generalizzato «appogio di massa» del regime da parte della maggioranza degli italiani negli anni centrali del Ventennio [cursiva en el original].6

Una de las consecuencias de la polémica fue su generalización de la problemática del consenso más allá de los límites estrictos de la Italia fascista, en relación con otras dictaduras; la franquista, por supuesto, entre ellas. Como era de esperar, no faltó tampoco entre nosotros quien rechazó de plano la idea misma del consenso argumentando que la única clave explicativa de la larga duración de la dictadura era la represión. Sin embargo, pronto se fue abriendo paso la idea de que la represión por sí misma, aun cuando fundamental y decisiva, no podía constituir el único factor explicativo de la existencia y perdurabilidad del régimen. Se quisiera o no, este debía haberse beneficiado necesariamente de unos apoyos sociales y un grado de aceptación entre los ciudadanos que tenía que ir más allá del estrecho círculo de los poderes económicos, sociales y políticos dominantes.

Aunque el término mismo de consenso vino a ser introducido en nuestra historiografía de un modo un tanto acrítico, algunas de las primeras reflexiones al respecto tendieron a asumir tanto la inevitabilidad de abordar la problemática que designaba como lo que el concepto tenía de ambiguo e insuficiente. Así, se señaló que un planteamiento dicotómico en términos de fuerza/consenso era excesivamente reductivo y poco útil; que las actitudes sociales eran más complejas y que se combinaban de modo variable en los distintos sectores sociales.7 En la misma dirección, Borja de Riquer invitaba a salir del antagonismo régimen/oposición como clave interpretativa fundamental de la dictadura y a dejar de priorizar las fuentes del régimen o las de la resistencia a la hora de aproximarse al conocimiento de las actitudes sociales. Al mismo tiempo, apuntaba la incapacidad del régimen para generar una adhesión activa y entusiasta, aunque no así para imponer una notable pasividad política social. La pluralidad de las actitudes sociales quedaba igualmente remarcada al establecer una gama que iría, en Cataluña, desde el apoyo de los sectores burgueses al desencanto, la hostilidad y la protesta en el caso de las clases populares.8 En uno de los mejores trabajos de síntesis al respecto se insistía en la extrema variedad de las actitudes estableciendo una cuidadosa distinción en relación con los distintos sectores sociales, pero incidiendo también en las diferencias nacionales y regionales, así como en los diversos momentos o fases de la dictadura. De este modo podía hablarse de «adhesió, passivitat i resistència» en el primer franquismo; de «protestes populars, trencaments i continuïtats en l’oposició antifranquista», durante su fase intermedia, y de conflictividad social y consenso en la última de ellas.9

A nadie se le ocultaba, sin embargo, que de alguna forma estábamos en el inicio del camino, que apenas podíamos hablar de hipótesis o de la formulación de una especie de «inventario de cuestiones», que era necesario sumirse en las investigaciones de unas fuentes que iban desde los textos oficiales del régimen y los de la oposición, a los documentos privados, y, por supuesto, a las fuentes orales.10

CONSENSO ACTIVO Y CONSENSO PASIVO

En suma, la categoría de consenso aparecía, tanto en España como en Italia, tan necesaria como insuficiente. Necesaria, en tanto que enunciaba un problema fundamental para la comprensión de las dictaduras del siglo XX. Pero insuficiente en la medida en que proporciona una respuesta excesivamente genérica e indiferenciada a ese mismo problema. Esta insuficiencia puede concretarse asimismo en dos grandes carencias. Por una parte, la relativa a la propia formulación, al déficit de conceptualización, del término consenso; por otra, sobre la que volveremos más adelante, por su incapacidad para dar cuenta de las amplias gamas de actitudes adoptadas por la población.

En lo relativo al problema de la indefinición del término consenso, la primera cuestión que se plantea es que este debe ser remitido al tipo de régimen que se beneficia, o lo intenta, de él. No es lo mismo evidentemente el consenso propio de las sociedades democráticas que el de los regímenes dictatoriales. Pero tampoco todas las dictaduras conciben del mismo modo la relación con sus ciudadanos, no todas aspiran a arbitrar los mismos mecanismos de articulación del consenso, no todas se legitiman de la misma manera. En este sentido, la diferencia que ha establecido la historiografía entre consenso activo y consenso pasivo parece absolutamente necesaria. Lo distintivo de las dictaduras fascistas radicaría precisamente ahí, en su voluntad de articular un consenso activo de los ciudadanos. Pero debe insistirse en que esta no es una cuestión más o menos aleatoria o instrumental, sino que, por el contrario, remite a la esencia misma del fascismo. Ya Palmiro Togliatti había captado la especificidad del fascismo en su carácter de «régimen reaccionario de masas», lo que se correspondía bien con la pretensión de Mussolini de presentar el fascismo como un nuevo tipo de régimen que aspiraba, precisamente, a elevar las masas al Estado, a integrarlas en él.

La historiografía reciente ha vuelto a incidir en lo que todo esto tenía de elemento definidor, constitutivo, del fascismo. Si este pretendía la construcción de una comunidad nacional «ordenada, entusiasta y conquistadora», era evidente que debía propiciar necesariamente los mecanismos necesarios para que esas masas se sintiesen efectivamente partícipes de esa comunidad nacional y del régimen en el que se plasmaba.11 Si el fascismo se concebía como una religión política, primero de la patria y luego del propio fascismo, debía arbitrar necesariamente los instrumentos, mecanismos, símbolos y ritos a través de los cuales el pueblo había de participar necesariamente en esa comunidad religiosa.12 Si el fascismo se definía como un ultranacionalismo populista, era asimismo obvio que debía esforzarse por despertar e incentivar las energías populistas genuinas.13

Todo esto tenía su correlato en la naturaleza misma de la represión fascista. También desde este punto de vista el fascismo se mostró terriblemente efectivo e «innovador». Por una parte, desarrolló una voluntad sin precedentes de exterminio del enemigo político, unas prácticas de extrema crueldad y unos mecanismos e instrumentos de control social acordes con su voluntad totalitaria de penetración capilar en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, por otra parte, su propio carácter de revolución alternativa y su voluntad de construir una comunidad nacional-popular, su necesidad de articular un consenso activo y seudodemocrático, le forzaban a multiplicar las ofertas y los instrumentos de integración para la inmensa mayoría de la población. Esto incluía a los antiguos seguidores de las formaciones políticas –liberales, democráticas y obreras– derrotadas, a los que se ofrecía una integración activa en la nueva revolución nacional, en la nueva comunidad nacional. La propia carga utópica de la «revolución fascista» proporcionaba a este tipo de régimen la suficiente dosis de seguridad y confianza en el futuro como para adecuar su actuación a las bases apuntadas. De acuerdo con todo ello, la represión se concebía como una fase provisional, transitoria, que debía dejar paso a un segundo momento en el que la combinación entre los mecanismos policiacos de control y los de integración la hicieran menos necesaria.14 De ahí el «bajo» perfil represivo, en términos comparativos, de las dictaduras fascistas, la italiana y la alemana, en periodo de paz.15

Pero las dictaduras fascistas, aunque populistas hasta el extremo y en este sentido seudodemocráticas, constituían al mismo tiempo la negación máxima de la democracia. Por otra parte, descansaban en una utopía tan absoluta como aberrante: la idea de que la comunidad nacional armónica podría sobreponerse e integrar las contradicciones propias de la sociedad moderna. Consecuentemente, ante la afloración constante e inevitable de los problemas propios de esa sociedad, la comunidad nacional, en tanto que entidad jerárquica, armónica y movilizada, solo podría mantenerse desde el supuesto de la renovación constante de sus supuestos constitutivos –sus símbolos y ritos de identificación entre dirigentes y dirigidos– y el desarrollo y acentuación ilimitada de los perfiles –y fronteras– de dicha comunidad. Dicho de otro modo, la comunidad solo podía fortalecerse y reforzar sus mecanismos de inclusión mediante el desarrollo igualmente ilimitado de los de exclusión. De ahí la necesidad de la búsqueda incesante de enemigos interiores –extraños a la comunidad– y exteriores –opuestos a su expansión vital–. En el primer plano, la comunidad se autodefinía por la exclusión creciente de minorías étnicas y sociales: judíos, eslavos, gitanos, extranjeros, homosexuales, inadaptados. En el segundo, mediante el recurso continuo y nunca satisfecho a la guerra, a la agresión y la conquista.16 Puede decirse, en consecuencia, que el genocidio y la catástrofe estaban inscritos –implícitos– en la naturaleza misma del fascismo.

En resumen, las dictaduras fascistas se mostraron extraordinariamente eficaces tanto en el desarrollo de los mecanismos de integración política interna como en los de exclusión social, étnica y cultural, en el plano interior, y en el de la agresión en el exterior. Por la misma razón, la represión política interna pudo disminuir progresivamente en tiempos de paz al tiempo que crecían y se autoalimentaban los mecanismos que conducían a la persecución de minorías seleccionadas, el genocidio y la catástrofe.

¿REPRESIÓN VERSUS CONSENSO?

En otras dictaduras como la franquista, los binomios inclusión / exclusión, consenso activo / consenso pasivo y consenso / coerción funcionaron de modo distinto. El régimen de Franco partía de la misma voluntad de exterminio del enemigo político que los fascistas. En sus primeros momentos la violencia incontrolada se desplegó como una auténtica furia vengadora que superó los excesos del escuadrismo fascista y las razzias de las SA contra los bastiones obreros. Pronto se establecieron unos instrumentos y unas prácticas de control social y policial en buena parte inspirados en los fascistas.

No obstante, la dictadura franquista, a diferencia de las fascistas, nunca concibió la violencia y la represión como un expediente transitorio a la espera de que los nuevos mecanismos de integración y movilización permitieran ampliar las bases del apoyo popular. Por supuesto, aspiraba a ganarse el consentimiento y el apoyo de la inmensa mayoría de la población, pero no buscó la articulación de un consenso activo y entusiasta.17 Más allá de una retórica parcial, superficial y pronto abandonada, la dictadura no se concebía a sí misma como un régimen revolucionario, orientado hacia la materialización de una comunidad nacional armónica y entusiasta proyectada hacia el futuro. No se abría por tanto la posibilidad de integrar a los vencidos en un nuevo proyecto comunitario o integrador. Si a los antiguos dirigentes y responsables políticos de la España republicana les esperaba el paredón, la cárcel o el exilio, a los combatientes, militantes de base y simples simpatizantes se les ofrecía en el peor de los casos la misma suerte y, en el mejor, el arrepentimiento, la resignación y el silencio. Por otra parte, al carecer de una carga utópica proyectada hacia el futuro, el régimen franquista carecería también de la indudable dosis de autoconfianza y seguridad de las dictaduras fascistas. Lo que, dicho de otro modo, sugiere un alto componente de inseguridad y miedo en sus relaciones con los derrotados. Se había vencido a las fuerzas de la democracia y el socialismo, pero podía ser cuestión de tiempo que la «hidra» volviera a resurgir recuperando a sus antiguas bases sociales.

De este modo, la voluntad de revancha, venganza y exterminio del enemigo político, la ausencia de un proyecto integrador y la propia inseguridad de un proyecto puramente reaccionario se combinaron para hacer de la represión un elemento estructural de la dictadura. Como ha puesto claramente de manifiesto la historiografía acerca de la represión franquista, esta se planteaba como un expediente definitivo y con efectos definitivos. La violencia represiva había de ser ejemplarizante y aleccionadora. El terror debía quedar inoculado hasta acarrear efectos paralizantes para el presente y el futuro. El silencio, el olvido de su propio pasado y el alejamiento, incluso íntimo, de toda preocupación política por parte de las masas de los vencidos constituían el objetivo último de esta política represiva estructural.18

Paralelamente, la ausencia de un proyecto utópico e inspirado en el mito de la revolución como el fascista condicionaba la dinámica del régimen en otro sentido no menos decisivo. Si no se trataba de construir una comunidad nacional jerárquica, armónica y entusiasta, no había necesidad de articular los mecanismos de integración y movilización que proporcionasen a los gobernados la convicción de que ellos eran parte integrante, activa y fundamental de dicha comunidad. No era necesario crear y recrear continua e incesantemente, a través de organizaciones, símbolos y ritos, la idea de la total identificación entre dirigentes y dirigidos. Pero tampoco había necesidad alguna de definir y redefinir continuamente esa comunidad nacional ni de formular siempre nuevos y crecientes objetivos de cohesión interna y conquista exterior que favorecieran el propósito de mantenerla siempre en tensión y movilizada. No había, por tanto, en lo que aquí nos interesa, que reforzar los mecanismos de inclusión-identificación a través del descubrimiento y la persecución de elementos extraños a la comunidad, fuesen estos definidos por criterios étnicos, eugenésicos o de adaptación social. Ni la guerra ni el genocidio de matriz fascista estaban implícitos en la dictadura franquista.

Alternativamente, sin embargo, la represión política sobre los propios connacionales alcanzaría en España una extensión y unas cotas de crueldad susceptibles de provocar la estupefacción de los mismísimos Farinacci o Himmler. En efecto, el número de ejecuciones políticas en el primer franquismo –entre 130.000 y 150.000– multiplica por más de diez las de la represión nazi y por cinco mil las de la Italia fascista. La cifra de 43.812 presos en la España de 1945, seis años después del fin de la guerra, cuadruplica la existente en la Alemania nazi en 1937, es decir, solo cuatro años después del acceso de Hitler al poder. Ciertamente, con el alejamiento de la Guerra Civil la represión amainó considerablemente. Pero, al margen de que ello tuvo bastante que ver con la propia efectividad de la obra de limpieza llevada a cabo y su carácter ejemplarizante, las prácticas represivas estuvieron lejos de desaparecer. Incluso en las décadas centrales de la dictadura, cuando esta parecía más consolidada y menor era la conflictividad, las cifras de la represión fueron superiores a las de la Italia fascista en circunstancias similares. Entre 1964 y 1967 los tribunales militares españoles condenaron a 1.255 paisanos, a lo que hay que añadir los 4.500 sumarios instruidos en esos mismos años por los juzgados de orden público. Cifras que pueden compararse con las del millar escaso de italianos condenados por el Tribunal Especial entre 1935 y 1938. Sobre todo, la dictadura española fue siempre más sanguinaria que la italiana: las 45 ejecuciones llevadas a cabo entre 1954 y 1963 casi duplican el total de las practicadas en la Italia fascista a lo largo de toda su existencia, y las cinco ejecuciones de octubre de 1975 suponen más de la mitad del total de las practicadas por dicha dictadura en tiempo de paz. En fin, solo en 1974 había más españoles en espera de proceso político, cerca de 6.000, que el total de condenados a prisión por el mismo motivo en Italia entre 1927 y 1939.19

La naturaleza distinta de los mecanismos de integración y de las dinámicas represivas condicionará decisivamente el problema de las actitudes sociales respecto de los diversos regímenes. En primer lugar, porque la mayor o menor existencia de mecanismos de articulación del consenso activo determinará las actitudes de los ciudadanos, tanto en una dirección positiva, de participación consciente y voluntaria en las organizaciones o los actos de masas del régimen, como en la negativa, de distanciamiento o rechazo de estos. En segundo lugar, porque muchos de los problemas de acercamiento o distancia que pudo presentar la adopción de las leyes antisemitas en Italia o las políticas racial y eugenésica nazis, serán sencillamente inexistentes en el caso español. Finalmente, porque la terrorífica represión franquista, tanto cuantitativa como cualitativamente, tanto por su naturaleza como por sus objetivos, hubo de tener efectos decisivos sobre las actitudes de la población. De modo que, bien sea a título de hipótesis, podría afirmarse que el binomio represión/consenso se decantó hacia el primero de los términos de forma más acusada en España que en Italia o Alemania. Naturalmente, esto no quiere decir, en absoluto, que la dictadura española no se beneficiase de un amplio consenso, pero sí permite interrogarse acerca de las consecuencias, en los terrenos de la coerción y de las actitudes sociales, de privilegiar los elementos de consenso pasivo sobre los del activo.

LA HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA

Como decíamos antes, todas estas diferencias acerca de la naturaleza de los distintos regímenes, de la de sus políticas represivas o del carácter activo o pasivo del consenso que aspiran a construir, aunque necesarias, son también insuficientes. Básicamente, porque dicen mucho acerca de las relaciones de arriba abajo, del modo en que los distintos regímenes conciben la relación con sus gobernados o de las «ofertas» que hacen a estos, pero dicen muy poco de las respuestas de los ciudadanos, de las relaciones de abajo arriba. En efecto, estos, los ciudadanos, podían mostrarse más o menos receptivos a las mencionadas ofertas, podían aceptar unas, pero rechazar otras. Podían sufrir como una imposición su vinculación a las distintas organizaciones de masas del régimen sin dejar por ello de ser partidarios de este. Podían aceptar su política general y al mismo tiempo rechazar algunas de sus concreciones específicas. Podían establecer diferencias entre las diversas instituciones del régimen. Podían, en fin, aceptar el régimen por lo que este ofrecía en términos de «consenso pasivo» –orden, paz, trabajo, mejora individual– y rechazar los mecanismos y las apelaciones propias de la articulación del «consenso activo».

Por otra parte, no todos los ciudadanos se comportaban del mismo modo, eran igualmente receptivos a las distintas ofertas o desarrollaban los mismos mecanismos de aceptación o distanciamiento. Las identidades sociales son desde este punto de vista fundamentales, pero también las tradiciones culturales, ideológicas y políticas, las creencias religiosas y las diferencias regionales. Todos estos factores podían articularse de modo diverso en cada ciudadano en función de sus propias experiencias y expectativas. Finalmente, a lo largo de su existencia, en las sucesivas etapas o fases de los distintos regímenes, se podían producir variaciones significativas de todas o una parte significativa de las variables consideradas.

Parece evidente, en función de todo ello, que la categoría de consenso se revela como insuficiente, más allá de las afirmaciones genéricas, aun cuando necesarias, del tipo «existía un amplio consenso» o similares. El problema estriba, en efecto, en cómo calibrar, definir y sistematizar la amplia gama de actitudes que los diversos ciudadanos pudieron adoptar en distintos momentos y circunstancias. En este sentido, ha sido fundamental la renovación y las claves aportadas por la reciente historiografía alemana, especialmente por la Alltagsgeschichte –historia de la vida cotidiana–. El aspecto más importante de la cual viene dado en parte por el recurso a nuevas técnicas y métodos de investigación, pero sobre todo por lo que tiene de cambio radical en cuanto al modo de aproximarse al problema.

La Alltagsgeschichte es extremadamente plural en sus enfoques teóricos y metodológicos, en la elección de sus objetos de estudio y en la calidad y la trascendencia de las investigaciones que se identifican con ella.20 Pese a ello, puede considerarse que parte siempre del supuesto fundamental de que los individuos, los hombres y las mujeres concretos, hacen su propia historia, la hacen diariamente y de que esta no es en absoluto irrelevante para la Historia. Como ha planteado de forma brillante uno de sus más cualificados teóricos, Alf Lüdtke, se trataría en lo esencial de completar el viejo aforismo marxiano de que «los hombres hacen su propia historia, pero […] en circunstancias halladas, dadas y transmitidas», con un añadido fundamental: «¡pero la hacen ellos mismos!». Esta apelación a la importancia de los hombres y las mujeres concretos se completa en el enfoque de Lüdtke con el difícil concepto de Eigensinn, que alude a la capacidad del sujeto para reapropiarse de las condiciones de su dominación en función de su autoestima, racionalidad e intereses.21

Por supuesto, este enfoque no niega, o no niega necesariamente, la importancia de las estructuras o de las «circunstancias halladas, dadas y transmitidas» de K. Marx, ni debe conducir, por tanto, a una descomposición de la historia en miles de historias individuales o en la cotidianeidad intrascendente. Lejos de ello, se trata de articular la atención a la complejidad de la vida cotidiana de los individuos concretos con el análisis de las estructuras, de profundizar en el estudio de los mecanismos y los procesos de interacción de una y otras.22 Lo que sí exige, en cualquier caso, es el abandono de los enfoques y apriorismos estructurales o funcionalistas según los cuales las actitudes sociales vienen determinadas de una vez por todas por estructuras sociales, adscripciones de clase o niveles de modernización. Dicho de otro modo, obliga a considerar, al menos a título de hipótesis, la posibilidad de que las actitudes y los comportamientos individuales atraviesen transversalmente todas o algunas de las citadas pautas estructurales. Por las mismas razones, y para completar el cuadro, puede decirse que la atención concreta a los individuos concretos y el reconocimiento de la capacidad de estos para hacer su propia historia se sitúan en las antípodas de teorías, como las del totalitarismo, que conciben a las masas como un ente abstracto e indiferenciado, una especie de no-sujeto formado por individuos atomizados y manipulables.

Todas estas reflexiones podrían parecer puramente «académicas» si no fuera porque la inversión radical de planteamientos y enfoques que supone la Alltag ha ido acompañada de un extraordinario desarrollo de las investigaciones –especialmente sobre el Tercer Reich– y de un cambio radical tanto de la percepción acerca del modo en que los alemanes vivieron sus respectivas vidas durante ese periodo como de la comprensión de la propia dictadura nazi. En efecto, investigaciones como las del propio Lüdtke, las de Detlev Peukert, las del Bayern Projekt o las del LUSIR sobre el Ruhr, por citar solo algunas de las más relevantes, han permitido poner de manifiesto un extraordinario abanico de cuestiones que va desde el problema de la modernidad o no de la sociedad alemana al del papel de la ciencia y de los profesionales o al relativo al alcance y las limitaciones de la utopía comunitaria nazi.23

En el terreno de las actitudes sociales, investigaciones como las mencionadas han venido a poner de manifiesto la extremada variedad y complejidad de las actitudes de los alemanes respecto del régimen. Se han venido a difuminar las viejas contraposiciones dicotómicas entre víctimas y verdugos24 o entre resistentes o coautores.25 Se ha podido constatar la inmensa capacidad corruptora del régimen nazi entre amplios estratos de la población y la efectividad de algunas de sus apelaciones, como la del «trabajo alemán bien hecho» o la llamada a «exterminar a otros».26 Se ha incidido simultáneamente en el alcance de la colaboración espontánea con la Gestapo.27 Se ha podido calibrar la enorme efectividad del «mito de Hitler» y el modo en que las propias deficiencias o la impopularidad de algunas de sus instituciones, como jerarcas del partido o el partido mismo, pudo venir a reforzar más que a debilitar la imagen del dictador.28 Se ha podido constatar, en fin, la existencia de un amplio consenso basado simplemente en la aceptación del régimen como algo dado, el cumplimiento de las propias obligaciones y el retiro a la vida privada.29

Naturalmente, todo esto no excluía la existencia de una minoría heroica de resistentes constituida por varios miles de personas, ni tampoco otras actitudes críticas y de distanciamiento. Unas y otras podrían clasificarse, como proponía Peukert, siguiendo la siguiente escala: conducta no conformista, rechazo, protesta y resistencia.30 Lo fundamental, sin embargo, estriba en que desde el punto de vista de la experiencia individual resultaría imposible la aplicación nítida y mecánica de categorías como «disentimiento», «consenso pasivo» o «participación activa»; como lo resultaría también establecer una oposición en blanco y negro entre gobernantes y gobernados. Lejos de ello, en las múltiples ambigüedades de la vida cotidiana, la «gente común» modelaría su actitud dentro de los variados grises del consenso activo, la acomodación y la no conformidad. En la vida de los distintos individuos, las actitudes de aprobación, rechazo o aceptación podían aparecer mezcladas de distinto modo.31

Recogiendo estas y otras aportaciones desde una perspectiva de conjunto de las dictaduras fascistas –Italia y Alemania–, Philippe Burrin ha planteado la necesidad de superar las simplificaciones implícitas en la categoría de consenso mediante el establecimiento de una gama escalonada de actitudes a partir de las nociones de aceptación y distancia. La primera englobaría la resignación, el apoyo y la adhesión; la segunda, la desviación, la disidencia y la oposición. La mezcla de varias de estas actitudes en un mismo individuo sería probablemente la situación más frecuente.32

EL PROYECTO VALENCIA

Todos los problemas y las reflexiones apuntadas hasta aquí constituyeron de algún modo el punto de partida del proyecto de investigación Valencia en el franquismo (1939-1953): Régimen, sociedad, oposición, consenso, de cuyos resultados pretende dar cuenta este volumen. De modo muy especial tomamos como punto de referencia el excelente trabajo de Luisa Passerini sobre el Turín obrero en el fascismo y los dos proyectos emblemáticos sobre las actitudes de la población alemana en el nazismo, el Bayern Projekt («Baviera en el nazismo») y el LUSIR («Historias de vida y cultura social en la región del Ruhr de 1930 a 1960»).33

El carácter colectivo y «regional» de estos últimos los hacía mucho más valiosos desde el punto de vista de la empresa que queríamos acometer. Del Bayern Projekt nos parecía especialmente estimulante la pluralidad y la riqueza de las fuentes trabajadas –informes policiales, del Gobierno bávaro, de las iglesias…– y el establecimiento de diversos puntos o focos sectoriales y locales de observación. Del LUSIR nos atraía especialmente su innovación en el terreno del recurso a las fuentes orales y las «historias de vida», su atención a lo que podríamos llamar «trabajadores corrientes» y el hecho de que privilegiara la atención a la vida cotidiana sobre las actividades políticas o de resistencia. Dentro de esta investigación resultaba particularmente relevante el hecho de que unos obreros, en su mayoría votantes de la socialdemocracia, recordasen como «buenos tiempos» los años centrales de la dictadura nazi.34

Se trataba, por tanto, de aprovechar la experiencia de estas investigaciones desde el triple punto de vista de sus planteamientos de fondo –en la línea antes señalada de la Alltag–, de los métodos y de la localización, «creación» y tratamiento de las fuentes. También nos interesaban especialmente, como se ha señalado, los resultados. En este aspecto, sin embargo, se trataba de rastrear problemas, abriendo, por así decirlo, el abanico de nuestro cuestionario, pero poniendo especial cuidado en no importar acríticamente, con el método, los resultados. Se trataba, por expresarlo de algún modo, de «importar» el instrumento, la lupa, e incluso la formulación de los problemas que se debían investigar, pero sin dar por hecho que el cuadro resultante debiera ser necesariamente el mismo.

En este sentido, convenía tener muy presentes tanto las diferencias como las semejanzas entre las experiencias italiana o alemana y la española. En el caso español se trataría de calibrar hasta qué punto funcionó el efecto traumático de la guerra, la enormidad de la represión y la férrea voluntad del régimen de legitimarse por la victoria. Pero habría que tener en cuenta también la existencia y los eventuales efectos de las ofertas de integración incluidas en el discurso de la revolución nacionalsindicalista o en las primeras dinámicas del sindicalismo oficial en la vertiente radical protagonizada por Gerardo Salvador Merino. Sucesivamente, habría que intentar evaluar los efectos del cambio de discurso en la línea de acentuación de los contenidos tradicionales y católicos del régimen hasta llegar a la obsesiva ocupación por parte de la Iglesia del máximo de los espacios posibles. Había que observar también el modo en que incidió la situación del régimen en el contexto internacional, desde las alternativas de la política exterior española en la Segunda Guerra Mundial al aislamiento y el ostracismo, y de estos a la reintegración parcial en la sociedad internacional.

Por supuesto, había que prestar especial atención a los efectos de la paulatina mejora de las condiciones de vida de la población, de los elementos de paternalismo social del régimen, de la propia voluntad ciudadana de reconstitución de una normalidad cotidiana;35 en suma, de aquellos elementos fundamentales constitutivos del «consenso pasivo». Pero incluso en este terreno valía la pena tomar en consideración el referente de los regímenes fascistas. En efecto, por paradójico que pueda parecer, estos regímenes pudieron beneficiarse mucho más que el franquista, en su primera fase, de los elementos de «consenso pasivo» además del «activo». No era la misma la situación de los años treinta en Italia y Alemania, cuando sus respectivos regímenes pudieron presentarse como superadores de la crisis económica o garantes del pleno empleo, que la de la España de los años cuarenta, precipitada en el hambre y la miseria, que experimentaba la mayor involución económica de toda su historia contemporánea. No deja de ser significativo en este sentido que la introducción del sistema Bedaux y la Organización Científica del Trabajo (OCT) tuviera lugar en Italia y Alemania en gran parte en los años treinta, mientras que en España hubo que esperar a la segunda mitad de los cincuenta. Por supuesto, la OCT suponía la aparición de tensiones, pero también la apertura de perspectivas de mejora individual. Esto último pudo fomentar los elementos de «consenso pasivo» tanto en la Italia y la Alemania de los treinta como en la España de los sesenta. En lo que respecta a las tensiones, por el contrario, los regímenes fascistas pudieron integrarlas dentro de su marco ideológico y sindical de un modo harto más efectivo de cuanto pudo hacerlo el franquismo en los años sesenta.

La constatación de estas semejanzas y diferencias permite enlazar con uno de los problemas fundamentales que planteaba la delimitación del proyecto, el cronológico. En un principio, fijamos el límite de 1953 por dos tipos de razones. Por una parte, el mismo problema de la edad de los protagonistas, que obligaba a privilegiar por motivos de urgencia la década más lejana, la de los cuarenta. Por otra parte, porque esta fecha se situaba en un eje de cambio formado por la nueva orientación del Gobierno de 1951, el fin del racionamiento de 1952 y el espaldarazo internacional al régimen constituido por los pactos con EE. UU. y el Concordato en 1953. En la práctica, como se verá, los límites cronológicos aparecerán más diluidos, extendiéndose en algunos aspectos hasta 1956-1957. Esto, que tuvo mucho que ver con la propia memoria de los entrevistados, está muy relacionado también con cuanto se apuntaba en el párrafo anterior. Por esta razón hemos preferido utilizar en este balance global el más indefinido término de posguerra. Se trata, en cualquier caso, de una limitación cronológica que hay que considerar como provisional, en la medida en que entendemos que a través de sucesivos proyectos de investigación se podrá llegar a abarcar hasta el periodo de la transición democrática. Del mismo modo, entendíamos que el ámbito ideal de investigación habría sido el constituido por el conjunto del País Valenciano, pero esta era una tarea excesiva dada la limitación de medios económicos y humanos. A la espera de que futuros proyectos –inevitablemente coordinados– nos permitieran afrontar esa tarea, optamos por circunscribirnos al área de la actual provincia de Valencia.

En dicho marco se seleccionaron distintos ámbitos con la intención de disponer de una información tan amplia como contrastada. Así, se eligió Llíria, una ciudad fundamentalmente agraria, aunque no exenta de industria, capital de una comarca, el Camp de Túria, que alcanzó uno de los más altos grados de violencia y represión en la Guerra Civil y la posguerra. Otro foco de observación privilegiado era el Puerto de Sagunto, un núcleo urbano construido alrededor de Altos Hornos de Vizcaya. Se trata de una ciudad-fábrica y un auténtico «baluarte obrero» integrado en su mayor parte por emigrantes castellanohablantes, lo que contrastaba nítidamente con el carácter rural y valencianohablante de su entorno. En contraposición con este punto de observación, se fijó otro con los trabajadores de Unión Naval de Levante. Se trataba en este caso de un núcleo obrero de similar tradición política pero perfectamente integrado en su entorno social y cultural, los poblados marítimos de la ciudad de Valencia.

El mundo de las fallas constituía también un prisma especialmente interesante dada su condición de medio interclasista por antonomasia. Además, con las fallas se había ido vertebrando progresivamente una forma determinada de concebir la identidad valenciana, lo que se ha llamado el «valencianismo temperamental». Por constituir una de las redes asociativas más amplias y complejas de la ciudad –si no la que más–, el colectivo fallero fue objeto de una atención privilegiada por parte del régimen.36 En un medio también interclasista, en uno de los barrios tradicionales de la ciudad –el Botánico–, se localizó otro ámbito de investigación, con la intención esta vez de centrar la atención en los medios católicos.

Además de estos focos de investigación, sectoriales y locales, en los que se ha recurrido a las fuentes orales, se ha llevado también a cabo una exploración sistemática de los informes sobre actitudes sociales elaborados por distintas instancias de poder –policiales y del partido, fundamentalmente–, así como de los procedentes de la oposición –informes del PCE y, en menor medida, del PSOE–. Por su propia naturaleza, la mayoría de los trabajos dejaban en un segundo plano el estudio de las condiciones de vida y trabajo, así como el estudio sistemático de las distintas actitudes de protesta de los trabajadores valencianos. Por esta razón se ha incluido un trabajo de ámbito más general en el que se desarrolla una visión de conjunto de las cuestiones mencionadas en el ámbito del País Valenciano.

LOS RESULTADOS

Resumir en pocas líneas los resultados del proyecto es sumamente dificultoso. En parte, por la propia diversidad de los medios trabajados; en parte, por la riqueza de matices que puede apreciarse en cada uno de ellos, y, en parte también, por las inevitables diferencias que, por menores que sean, cabe encontrar siempre entre los distintos miembros del equipo. No intentaremos hacer aquí, por tanto, una especie de resumen global de los distintos capítulos del volumen. Ni se pretende tampoco enunciar unas conclusiones que a modo de tesis pretendan dar respuestas pretendidamente definitivas a las preguntas a las que respondía la investigación. En este sentido, nos conformaríamos con que algunas de nuestras hipótesis sirvieran para «ampliar el cuestionario» poniendo sobre el tapete problemas y cuestiones que podrían no haber centrado suficientemente la atención de los investigadores. Lo que se pretende, en fin, es señalar algunas de las líneas generales que emergen con mayor claridad del conjunto de las contribuciones del equipo de investigación.

Vencedores y vencidos. Esta es, probablemente, la distinción más clara y la que debe situarse como punto de partida en el análisis de las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. Una distinción que, como se sabe, fue establecida de forma consciente, sistemática y con efectos duraderos por el régimen. Era la plasmación más clara de la «legitimación de la victoria», que no debía ser olvidada en ningún momento. Los vencidos fueron identificados y se autoidentificaron como tales, pero lo mismo sucedía con los que se identificaban con el otro campo. De modo que, en términos generales y con los matices que veremos, los vencidos tendieron a mostrar una hostilidad más o menos abierta hacia el nuevo régimen, mientras que quienes habían simpatizado o luchado con los vencedores tenderían a identificarse, casi sin matices y por largo tiempo, con el nuevo régimen. Conviene recordar que esta división se superponía a la de clase. Es justo pensar que la mayoría de las clases populares se identificaron con la República y, por ende, con los vencidos, pero hubo también importantes sectores de esas mismas clases populares que lo hicieron con los vencedores. Para estos, esa identificación sería mucho más determinante que su propio origen social.37

La memoria dividida. Esta oposición de base entre vencedores y vencidos no era debida, sin embargo, únicamente a la voluntad del régimen. Tenía motivaciones más profundas y «espontáneas» que se pueden percibir con claridad en lo que es posible denominar como la memoria dividida. Una memoria que se hace inevitablemente selectiva según la identificación con uno u otro de los bandos combatientes durante la Guerra Civil. Unos recuerdan intensamente el terror y la represión franquista, pero tienden a «olvidar» la violencia en la zona republicana; otros apenas aluden a la represión franquista, pero tienen muy presente la violencia en la zona republicana. Unos tienden a achacar al régimen el hambre y la miseria de la posguerra, otros lo explican como una consecuencia directa de la guerra y el bloqueo exterior. Unos rememoran intensamente la absurda política moral de la posguerra y las persecuciones implícitas en ella, otros apenas si la evocan y pueden lamentar, a lo sumo, algunos de los excesos que la acompañaron. Unos recuerdan casi como una agresión las campañas de «recristianización» de la Iglesia, otros rememoran su éxito y el entusiasmo que generaron. Para unos, la posguerra se identifica con la «juventud perdida»; para otros, el recuerdo de las dificultades de la época no consigue borrar el de los atractivos que suelen proyectarse sobre la «juventud feliz».

Las zonas intermedias. La existencia de esta clara división en las percepciones de los que se identificaban con los vencedores y quienes lo hacían con los vencidos no excluía, sin embargo, la existencia de zonas intermedias. Zonas intermedias que podían localizarse, por así decirlo, en el interior de cada memoria o reflexión individual, y zonas intermedias en tanto que existencia de una franja de ciudadanos que empezó a situarse muy pronto en posiciones de relativa neutralidad. Destaca en el primer aspecto, como se anota en el trabajo de Joan J. Adrià, el rechazo de la violencia en la zona republicana, experimentado no sin cierta sensación de culpa por individuos identificados con la causa de los derrotados. En el segundo, puede situarse, como también recuerda el mismo autor, la franja de los «indiferentes», dispuestos muchas veces a buscar posiciones de equidistancia entre una realidad que podía no gustarles y un pasado, el de la Guerra Civil, que no querían ver de ningún modo repetido. Aparece aquí dibujada la idea del consentimiento como «mal menor», que podemos encontrar también en algunos de los entrevistados por Álvaro Álvarez. Particularmente relevante aparece, además, en este caso, el hecho de que algunos republicanos, apresados entre el recuerdo de la violencia en la zona republicana y el rechazo de la dictadura, terminarán por recluirse en un absoluto mutismo que favorecería la penetración en sus hijos de sentimientos de identificación con el régimen. Tendríamos así una especie de ampliación por vía generacional del consentimiento, que el citado autor sintetiza en el binomio padres republicanos / hijos franquistas, y acierta a relacionar con un fenómeno de recatolización de las clases medias.

Una normalidad sin política. La necesidad de reencontrar una sensación de orden tras la Guerra Civil, el miedo a la represión y la simple lucha por la supervivencia física constituyeron un impulso formidable para la búsqueda o construcción de una normalidad que habría de ser sin política. Esta actitud llevaba implícita la idea del olvido del enfrentamiento, del nunca más, y una voluntad de reconciliación. Podía expresar también sentimientos de solidaridad o protección hacia algunos de los vencidos por parte de algunos entre quienes se identificaban con los vencedores. Todo esto comportaba una actitud radicalmente ambigua frente al régimen. No suponía necesariamente ninguna aceptación de este y podía expresar una voluntad de aislamiento y no colaboración respecto de la política oficial. Pero excluía también la idea de la oposición o resistencia activa. Era una ambigüedad que, además, se proyectaría sobre el futuro. Por una parte, permite constatar que la idea del nunca más, de la paz y la reconciliación es algo que vino original y fundamentalmente de abajo, se instaló muy pronto en la sociedad y anticipó en muchos años algunas estrategias de la oposición, la política de reconciliación nacional del PCE o el giro en idéntico sentido de sectores de la Iglesia. Pero, por otra parte, pudo ser también instrumentalizada por el régimen, especialmente cuando en los años sesenta adoptó el discurso de la paz y el desarrollismo. De la no-política como protección frente a un medio hostil se podría pasar a la no-política como bloqueo a las actitudes de disentimiento y a una eventual politización democrática.

La construcción de espacios de sociabilidad. La normalidad sin política se tradujo en un retiro a la vida privada y familiar, pero se manifestó también en la construcción de espacios de sociabilidad, también sin política. Estos espacios podían venir constituidos por las bandas musicales, como en Llíria; el Centro Aragonés, como en Puerto de Sagunto; la propia fábrica, o los casales falleros. En todos ellos regía el principio de la exclusión de la política y la voluntad de reconciliación. Por ello mismo, tenían la misma carga de radical ambigüedad que anotábamos en el párrafo anterior. Pero en estos espacios se daba, además, la ambigüedad específica de algunas formas de resistencia cultural en una línea similar a la constatada por Luisa Passerini. Las bandas musicales de Llíria resistieron la «unificación por arriba» que pretendió imponerles la autoridad gubernativa. El Centro Aragonés hubo de superar las trabas burocráticas de una autoridad siempre recelosa. Las fallas, tal y como analiza Gil-Manuel Hernàndez, funcionaron como núcleo de conservación de los símbolos de la identidad valenciana –lengua y Senyera– frente a la brutalidad uniformadora del nuevo poder. Pero la exclusión de la política las hacía vulnerables a las posibles ofertas de ese mismo poder una vez acertase a mostrarse más flexible y corruptor. La Iglesia supo integrar a las bandas de Llíria por el sencillo procedimiento de crear una nueva parroquia, de modo que cada una de ellas tuviera la suya. También se intentó en Puerto de Sagunto, aunque con menor éxito, hacer de las casas regionales una escenificación de la riqueza y diversidad regional-santoral de la España nacionalcatólica. El régimen instrumentalizó las fallas, asimilando un valencianismo sentimental, acotado, conformista y no conflictivo, estableciendo mecanismos de control desde arriba y coadyuvando a las propias dinámicas de expansión y gigantismo de la fiesta.

La Valencia roja, castigada y hostil. Algunos de estos procesos estaban lejos de manifestarse, sin embargo, en los primeros años cuarenta. Por entonces, todos estos esfuerzos de construcción de espacios de sociabilidad tenían lugar en un contexto de hambre y miseria, espíritu de venganza y castigo, y reino del miedo y del silencio. El espíritu vengativo de los vencedores es una de las cosas que ha quedado fijada más nítidamente en la memoria popular. Y dentro de él, con particular fuerza, la imagen de la Valencia castigada por roja, por republicana y por revolucionaria. Esta imagen aparece de forma constante y casi sin matices tanto en los medios obreros como en el interclasista de las fallas. Lo que resulta particularmente significativo es que esta sensación fuera compartida, como pone de manifiesto Alberto Gómez Roda, por la práctica totalidad de las fuentes, desde las de la propia Falange hasta las diplomáticas. La otra cara de la moneda es la incidencia de esas mismas fuentes en la hostilidad, cuando no odio cerrado, de la mayoría de la población valenciana hacia el nuevo régimen. Un odio que se dirige particularmente contra Falange pero que abarca, especialmente entre las clases populares, al conjunto de las instituciones del régimen. Por supuesto, todo esto no hace sino confirmar lo que sabemos acerca de otras zonas de España.38 Aunque no deja de llamar la atención que el embajador británico apuntase en 1943 que la fractura entre el Gobierno y la opinión pública era más profunda en Valencia que en cualquier otra de las grandes ciudades.

Conservadores y hombres de negocios. Las mismas fuentes coinciden en señalar una diferencia fundamental entre las actitudes de las clases populares y los sectores acomodados. Pero no se trata tampoco en esta ocasión de una diferencia en blanco y negro. Los informes de Falange y la documentación británica vuelven a coincidir cuando constatan síntomas de malestar y preocupación entre algunos sectores identificados con el propio régimen. Para Falange se trata de actitudes dirigidas fundamentalmente contra ella misma y de claros sentimientos aliadófilos durante la guerra mundial. En la documentación británica se constatan esas mismas predisposiciones, a las que se unirían síntomas de rechazo, especialmente entre los militares y algunas de las «fuerzas vivas», a los excesos de la represión. En los medios de negocios, la genérica tendencia proaliada se vería reforzada por la preocupación por la suerte de sus tradicionalmente privilegiadas relaciones comerciales con el Reino Unido. Pero eran actitudes que en ningún caso ponían en cuestión la fidelidad a Franco, al que consideraban salvador de sus vidas y haciendas. Ya en la segunda mitad de los cuarenta los síntomas de malestar parecían haber menguado extraordinariamente. Todo riesgo de «nazificación» había desaparecido, la omnipresencia falangista se había redimensionado y las relaciones comerciales con el Reino Unido parecían a salvo. Como constatara otro embajador británico a finales de 1946, los hombres de negocios valencianos estaban mucho más temerosos de que se produjese cualquier cambio que de su ausencia.

Una hostilidad pasiva