Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

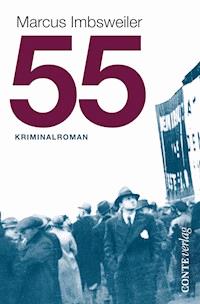

- Herausgeber: Conte Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Erzähl-Collage in, durch und über Wagners Kopf. Der Komponierer von Gewaltmärschen, Helicopter-Angriffen und zaubertrankberauschten Liebestoden gibt Rätsel auf. Stammt der halbe Ring gar nicht von Wagner? Basiert der berühmte Tristan-Akkord auf einem Schreibfehler? Hat der Erfinder des Gesamtkunstwerkes den Kopf verloren? Ist in Wahnfried gar nicht Richard Wagner begraben? Ein bizarrer Fund im Wagner-Jahr alarmiert die Bayreuther Polizei. Bei den Ermittlungen geraten Kommissar Haderer und seine Assistentin in die weitverzweigten Katakomben der Festspielstadt und sehen sich gefangen in einem Traum, der Wagners Leben ist: von der Revolte zur Königstreue durch permanente Schuldenkrise. Die Beamten schreiten kaum, doch wähnen sich schon weit, zum Raum wird ihnen hier die Zeit. Wissen sie am Ende wirklich, wo ihnen Wagners Kopf steht?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

» Das Leben Wagners, ganz aus der Nähe und ohne Liebe gesehen, hat, um an einen Gedanken Schopenhauers zu erinnern, sehr viel von einer Komödie an sich, und zwar von einer merkwürdig grotesken.«

Friedrich Nietzsche

Leschkowskis Herz

Der Schädel aus dem Fichtelgebirge war nicht nur von Maden übersät, er besaß auch einen auffallend musikalischen Hinterkopf. Haderer ertappte sich bei dem Wunsch, die schöne Rundung nachzufahren. Den Bogen zu spüren, Klangfantasie zu ertasten. Er unterdrückte diesen Wunsch. Denn die Madenmasse wimmelte derart um den halbverwesten Schädel, dass sie eine kompakte, in sich bewegliche, klumpig weiße Schicht bildete, gleichsam ein versehentlich außen angebrachtes Gehirn. Haderer hasste Maden. Doch er hasste viele Dinge: seinen Chef, seinen Bauch, das Geschwätz der Politiker. Weshalb sich sein Widerwille gegen die gefräßigen Stummelviecher innerhalb professioneller Grenzen hielt. So war das Leben nun einmal: fressen und gefressen werden. Irgendwann würden sich die Maden auch über ihn hermachen, den Haderer Korbinian aus Bayreuth.

»Fort damit zu den Forensikern«, schnarrte er und erhob sich. Etwas lief über seinen Nacken, kalt und doch lebendig: eine Gänsehaut. Er schüttelte sich. Die Gänsehaut ließ sich nicht abschütteln. Sie ließ sich höchstens ignorieren: durch Ablenkung.

»Leschkowski!«, brüllte Haderer.

Alles schreckte zusammen. Die Polizisten, die Kriminaltechniker, Staatsanwalt Dr. Klein, die zufällig anwesenden Spaziergänger rund um die Hohe Warte. Waldeinwärts fuhr ein Rascheln durchs Unterholz, dort flüchtete vermutlich ein Tier. Die einzige, die sich nicht rührte, war eine junge Frau mit Pagenschnitt, kurzem kariertem Rock und Reitstiefeln. Sie wandte Haderer den Rücken zu und blickte zwischen den Stämmen hindurch ins Waldesdunkel. Dabei hielt sie den Kopf ein ganz klein wenig schräg.

»Leschkowski!«, brüllte es hinter ihr.

Aufseufzend zeigte sie nach vorn. »Sehen Sie das, Chef?«

»Nein!«

»Der Baum dort.«

»Ich sehe keinen Baum!«

»Der Baum neben den vielen anderen Bäumen. Man nennt es Wald. Dort müsste noch das Herz zu sehen sein, das mir Gregor vor vielen Jahren in die Rinde …«

»Na, und?«, schnaubte Haderer. »Alles hinfällig. Staub und Sägespäne. Irgendwann kriegen sie uns. Die Maden. Jeden von uns. Nag, nag, nag: mich, Sie, alle. Als erstes geht es unseren Uraltlovern an den Kragen, die irgendwelche Baumrinden mit Herzchen verunstaltet haben.«

»Ja, Chef.«

Haderer wandte sich zum Gehen. Zu einem Gehen, das ein Stampfen und Stolzieren war, eine Landnahme im Zweiertakt, gebremst durch den weich aufgeworfenen Waldboden. Vor einer Fichte mit schrundigem Stamm blieb Haderer stehen. »Was machen all die Bäume hier?«, schimpfte er. Nieste. Und dann: »Leschkowski!«

Die junge Frau hob eine Braue.

»Welcher Gregor? Und was heißt, vor vielen Jahren? Sie stammen doch gar nicht von hier! Sind erst seit letztem Jahr in Bayreuth!«

Die Leschkowski nickte. Legte den Kopf noch ein wenig schräger und schürzte die Lippen. »Ja«, sagte sie. »Dann war es wohl ein anderer Baum.«

*

Ach, Sie kennen Bayreuth nicht?

Die Hohe Warte liegt im Norden der Stadt. An eine ihrer Flanken schmiegt sich das Krankenhaus, aber das können wir in diesem Zusammenhang vernachlässigen. Außerdem war der Schädel schon tot und somit kein klinischer Fall mehr.

Der Besitzer des Schädels, ja doch. Sein Träger, der entschädelte Rumpf.

Auf dem höchsten Punkt der Hohen Warte steht der Siegesturm. Höher als das berühmte Festspielhaus und auf dieses herabblickend, während das Festspielhaus wiederum auf die Stadt blickt. Zufall, meinen Sie? Ganz im Gegenteil! Unten, an der Basis: der BÜRGER, der Alltag, das Profane. Darüber: die KUNST. Und über ihr, himmelhoch sich reckend: der KRIEG. Die drei Säulen unserer Nation. »Dem Ruhme der deutschen Siege 1870/71 und dem ehrenden Andenken an die gefallenen Bayreuther Söhne geweiht«, lautet die Inschrift auf dem Turm, der nach dem Festspielhaus begonnen, aber vor ihm fertig wurde. Der Turm der Sieger, in jeder Hinsicht. Stein gewordene Männerfantasie, sagen die Neider und Böswilligen, phallischer Größenwahn. Was natürlich Unsinn ist. In Wahrheit stellt der Turm eine Waffe dar. Eine aufrechte Haubitze, ein bis den Wolken reichendes Kanonenrohr. Wir haben Paris erobert, schallt es dumpf aus dem Turm, nun schießen wir uns den Himmel auf Erden!

Paff.

Deshalb ist es so still rund um den Siegesturm. Die Leschkowski hat es gespürt, der Staatsanwalt, sogar Kommissar Haderer fiel es auf. Kein Autobahnlärm, keine Geräusche, nichts. Dass es mal im Laub raschelt, ist das Äußerste. Atemlos wartet alles auf den einen, entscheidenden Schuss, der die Sterne vom Himmel holt. Irgendwann muss er fallen! Irgendwann muss dieser Turm doch zu etwas nutze sein!

1870. Ein Vorfahr von Staatsanwalt Dr. Klein starb beim Sturm auf die Spicherer Höhen. Beerdigt in einem Massengrab. Aus dem hätte noch was werden können, hieß es in der Familie. Der hatte was im Köpfchen. Musikalisch war er auch, der Eberhard. Hübsche rote Haare.

Aus diesem Grund hat die Tochter von Dr. Klein den Deutsch-Französischen Krieg als Prüfungsthema gewählt. Um etwas gutzumachen, familiär und so. Nächste Woche muss sie bei Professor Knittel antanzen, kann aber schon jetzt nicht mehr schlafen. Herzrasen, Pickel, einfach alles. Ihr Vater hat seine Kontakte spielen lassen. Hat über ehemalige Studienkollegen versucht, den Prüfer milde zu stimmen. Der Prüfer gilt als harter Knochen. Als Vertreter einer aussterbenden Professorengeneration. Kettenraucher und Internethasser, solche Sachen. Aber Jahr für Jahr Kranzniederlegung am Siegesturm im Sonntagsstaat. Das kann ja heiter werden, denkt sich Dr. Klein (Nichtraucher).

Man hat sich aus Bayreuth wegen eines »Siegesturmes« an meine Teilnahme gewendet, schreibt Richard Wagner an Bankier Feustel. Da Sie nun mein Bevollmächtigter sind, bitte ich Sie, ganz nach Ihrem Ermessen, in meinem »Auftrage« den Ihnen gutdünkenden Beitrag für mich zu zeichnen.

Moment!

War da nicht was? Ein Geräusch, ein entferntes Grollen? Ist der Turm endlich so weit? Kommt es jetzt zum finalen Schuss?

Nein, war wohl nur ein Selbstmörder, der die Steinstufen hochschlurft. 17 Meter Turmhöhe, 463 Meter über Normalnull. So etwas zieht an. Magisch. Letzte Aussicht inklusive. Der Blick über Bayreuth. Über Kunst und Alltag.

Da kommt er schon wieder herunter, der gute Mann. Am Absperrgitter gescheitert, das rund um den Zinnenkranz läuft. Suizid verschoben. SMS an Mama: Komme doch zum Abendessen. Eigschnidna Kleeß, bittschön.

Und wir?

Wir warten weiter auf die Eruption. Irgendwo tief im Innern der Hohen Warte ist alles zum Schuss vorbereitet. Ganz bestimmt. Die Kanonenkugel wird in Stellung gebracht – Stopfen – Zünden – Hurra!

Ihre Leuchtspur am nächtlichen Himmel.

Eine Kugel.

Oder: ein Kopf.

*

Der Haderer Korbinian hasste Maden, aber er liebte Volksmusik. Frankens Frohsinn zum Beispiel, eine Chorvereinigung, schmetternd seit 150 Jahren. Oder die Bayreuther Buben mit den unrasierten Körner-Zwillingen am Akkordeon. Das alte Tonika-Dominante-Spiel, eine Mollparallele als Gipfel der Keckheit. Schön. Und ausreichend.

Haderer wusste daher nichts vom Bruckner Anton, der im Café Imperial gern einen Gugelhupf verzehrte, sich am 22. September 1888 jedoch gegen den beißenden Ostwind stemmte, um rechtzeitig zum Währinger Friedhof zu kommen.

Rechtzeitig zur Graböffnung. Rechtzeitig zur Ehrerbietung einem ganz Großen gegenüber.

»Bittschön«, flüsterte Bruckner. »Derf i amal den Schubert …?« (Das ist natürlich eine Legende. Wer nimmt schon freiwillig, bevor es ins Café Imperial geht, einen 60 Jahre alten Schädel, an dem noch die Haare kleben, zur Hand? Und wenn Schubert etwas hatte, dann üppiges Haupthaar! Aber von alledem wusste Haderer nichts.)

»Bittschön«, flehte der Bruckner Anton.

Man reichte ihm den Schubert-Schädel. Wunderbar!

Mit zitternden Händen drehte Bruckner das Komponistenhaupt hin und her. Suchte nach Resten Schubertscher Melodie, nach einem Genialitätsfunken im Schädelinneren, einem beiseitegelegten, nie gebrauchten Thema, aus dem sich vielleicht eine Symphonie fertigen ließe … und dann drückte er diesem einzigen, diesem einmaligen Kopf einen Kuss auf die fleischlose Stirn. (Legende, Haderer! Legende!)

Einen Kuss, jawohl.

Glückliches, reliquienseliges Österreich!

Und es blieb nicht bei diesem einen Schädel. Kurz zuvor, im Juni desselben Jahres 1888, hatte Meister Bruckner schon einmal den Währinger Friedhof angesteuert, um diesmal Beethoven seine Labialreferenz zu erweisen. Wieder die innigen Seufzer aus musikgetränkter Brust, wieder der traumselige Blick in die erloschenen Tonkünstleraugen – allein der Griff zum Heroenschädel wurde ihm verweigert. Zu morsch das Gebein, Professor! Die Stabilität des Kopfes: hochgradig gefährdet.

Ach, Beethoven.

Und so blieb es bei einer kurzen, flüchtigen Kontaktaufnahme, einem verschämten Streicheln über die so flache Stirn. Selbst die brachte dem Bruckner Anton böse Blicke seitens der anwesenden Anthropologen ein.

Kein Kuss.

Nun hätte gerade der ja auch eine bemerkenswerte Umkehrung des Zeitstrahls bedeutet. Schließlich war es Beethoven gewesen, der sich in mythischer Vergangenheit seine Nachfolger per Weihekuss erkor. Den Knaben Liszt zum Beispiel. (Ach, was! Legende!) Ganz zu schweigen von den vielen anderen, aus denen dann doch nichts wurde. Selbst den jungen Richard Wagner soll er … aber das ist eine andere Geschichte. Bruckner jedenfalls, zu spät in die Welt geworfen, um Beethovens Weihekuss zu empfangen, ignorierte den Lauf der Geschichte einfach, indem er sich eine Riege legitimer Vorgänger zusammenstellte. Mit gespitzten Lippen sozusagen.

1873 fuhr er nach Bayreuth. Dass der große Richard Wagner noch lebte, störte ihn nicht. Er breitete die Arme aus, wurde empfangen und empfing. O seliges Umschlingen! Bruckners nachgereichte Morgengabe: eine Symfonie, ein Werkchen nur von 2052 Takten, in tiefster Ehrfurcht gewidmet: »Seiner Hochwohlgeboren Herrn Herrn Richard Wagner, dem unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst.« Welcher ihn dafür – was? Umarmte, natürlich. Herzte, selbstredend. Und: küsste! Ein übers andre Mal, wie es heißt.

Wagners Schädel freilich blieb unerreichbar. Als der Meister zehn Jahre später starb, wurde sein Leib von Venedig nach Bayreuth überführt. Gewissermaßen direkt an Wien vorbei. Ob Bruckner wohl mit Dr. Standhartner, dem Leibarzt der Kaiserin Elisabeth, darüber gesprochen hat? Unter vier Augen, von Schädelfreund zu Schädelfreund? Standhartner ist es doch gewesen, der Schubert und Beethoven kopfseitig begutachtet, vermessen und kartographiert hat! Standhartner, der Experte für Musikerhäupter. Der langjährige Freund Richard Wagners. Vielleicht hätte man zusammen mit ihm den Leichenzug über die Alpen aufhalten können. Den Sarg öffnen, das Wertvollste entwenden. Herrje, man wird doch einmal träumen dürfen! Ein totes Genie ist auch ohne Schädel groß. Haydns Kopf liegt seit langem rumpflos herum. Das Haupt Mozarts soll sich ein Wiener Anatom unter den Nagel gerissen haben. Nicht Standhartner, nein. Ein anderer. Der Doktor jedenfalls hätte die Gegenwart des Wagner-Schädels verdient. Bruckner erst recht.

Aber was versteht ein Korbinian Haderer davon?

*

Der Schädel aus dem Fichtelgebirge passte auf keinen Rumpf. Man sichtete die Vermisstendatei – ohne Erfolg. Vermisst wurden junge Männer, alte Männer, Frauen und Kinder. Keine 40-Jährigen mit Resten eines Bartkranzes, der von Ohr zu Ohr lief, auf halber Strecke den Kehlkopf passierend. So der Befund der Pathologie. Die Suche wurde ausgedehnt. Auf das Bundesgebiet, auf die angrenzenden Staaten.

»Es ist ein Ausländer«, sagte der Pathologe zu Haderer.

»Komische Zähne«, sagte der hinzugezogene Dentist. »Nirgendwo eine Füllung!«

»Östliches Europa, würde ich tippen.«

»Keine einzige Füllung! Wo gibt’s das heute noch?«

»Der Mann litt unter starkem Hautausschlag. Einem Ekzem, einer Art Gesichtsrose. Muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein.«

»Was meinen Sie?«, wandte sich Haderer abrupt an seine Assistentin.

Die Leschkowski schwieg. Schweigend betrachtete sie den von Maden gesäuberten Schädel, mit seinen Haarklumpen und Fetzen von Haut. In den Augenhöhlen krümelte der Glaskörper, hinter einem Geisterlächeln lauerten die entblößten Zähne.

»Es ist ein Mann«, sagte die Leschkowski schließlich. »Und mit Männern kenne ich mich nicht aus.«

»Ein Ausländer«, wiederholte der Pathologe. »Darauf lege ich mich fest.«

»Könnte es sein«, sagte der Dentist mit gebotener Vorsicht, »könnte es sein, dass es sich um einen sehr alten Kopf handelt? Um einen gewissermaßen antiken Kopf? Ein, zwei Jahrhunderte alt?«

»Und warum verwest er erst jetzt, Kollege?«, rief der Pathologe. »Haben Sie dafür eine Erklärung?«

»Konservierung. Eine Moorleiche womöglich.«

Haderer schüttelte den Kopf. »Kein Moor. Wald! Sauberes deutsches Mittelgebirge.«

»Oder ein Gletscher. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Schädel erinnert mich an Ötzi.«

»Ötzi!« Jetzt wurde auch Haderer laut. »Wissen Sie, wann der letzte Gletscher im Fichtelgebirge gesichtet wurde?«

»Ich meine ja nur. Vielleicht stammt der Mann gar nicht von hier.«

»Sondern?«

»Wurde hertransportiert.«

»Also doch ein Ausländer«, nickte der Pathologe.

Haderer tippte sich an die Stirn. Noch während er tippte, drangen Geräusche in den stillen Kellerraum der Pathologie. Ein dumpfes Dröhnen, wie der langsame Trommelschlag einer Prozession. Leschkowski ging zum Fenster, einem schmalen Oberlicht, das sich auf Höhe des Straßenniveaus befand, und spähte hinaus.

»Auch der Bart passt zu dem Befund«, insistierte der Dentist. »Diese Henkeldinger waren im 19. Jahrhundert in. Heutzutage trägt das kein Mensch.«

»Sie kennen meine Söhne nicht.« Bitternis überflog die Miene des Pathologen. »Es gibt nichts, was die noch nicht getragen hätten!«

Haderer hatte keine Söhne, aber Zahnärzte waren ihm aus Prinzip suspekt, deshalb nickte er wissend. »Es gibt nichts, was es nicht gibt.«

»Das stimmt«, sagte der Pathologe dankbar.

»Leschkowski! Was ist das für ein Lärm da draußen? Umzug oder was?«

Das Dröhnen kam näher. Mittlerweile zitterte sogar das Gebäude. Anita Leschkowski sah aus dem Fenster und wollte nicht glauben, was sie sah. Eine Art Elefantenfuß, aber rötlicher und noch größer als ein Elefantenfuß, außerdem mit Krallen besetzt. Ein zweiter Fuß folgte, ein dritter, ein vierter. Sie ging in die Knie, um das dazugehörige Riesenvieh zu begutachten, kam mit ihren Blicken aber nur bis zur Unterseite des Rumpfs. Der einen gewaltigen Schatten warf.

»Leschkowski! Darf ich heute noch mit einer Antwort rechnen?«

Die Füße verschwanden und mit ihnen das Zittern des Hauses. Das Dröhnen erstarb.

»Ja«, sagte Anita. »Ist wohl eine Art Umzug da draußen.«

»Jetzt? Im Sommer?«

»Es gibt nichts, was es nicht gibt. Behaupten die Leute hier.«

* * *

Variationen über den Mythos – Nr. 1

Als sich Diplodocus carnegii vom Bayreuther Sternplatz nach Norden wandte, streifte sein Schwanz erst ein Reisebüro, dann einen Telekommunikationsladen. Etliche Handys gingen zu Bruch, die Besitzerin des Reisebüros kam mit dem Schrecken davon. Welche Schäden das Straßenpflaster genommen hatte, blieb vorerst ungeklärt. Zu selten kam es vor, dass ein quadrupeder Zehntonner durch die Fußgängerzone walzte.

Vor dem Markgräflichen Opernhaus formierte sich eine Menschentraube, die dem Saurier hinterherstarrte. Sein winziger schmaler Schädel pendelte bereits vor den Tischen des Café Müller, als seine Schwanzspitze das Opernhaus noch nicht einmal erreicht hatte. Auf der bräunlichen Landschaft seines Riesenrückens spielte die Sonne.

Drüben bei der Markgrafen-Buchhandlung kniff Professor Knittel die Augen zusammen. »Das Charakteristische«, sagte er zu seinen Studenten, »das Charakteristische an diesen Urviechern ist, dass sie der gemeinsamen Dichtungskraft des Volkes entspringen.«

Noch während er sprach, splitterten die Scheiben des gegenüberliegenden Eiscafés. Der hässliche Kopf eines Stegosaurus schob sich durch den Fensterrahmen.

»Des Volkes?«, hakte ein Student mit Seitenscheitel nach. »Sie meinen uns alle? Anders gesagt: Diese Tiere entspringen unserer Dichtung?«

»Ja.«

»Meiner auch?«

»Selbstverständlich.«

Ein Fauchen aus dem Eiscafé zeigte an, dass sich der Stegosaurus in seiner vorzeitlichen Beschränktheit im Rahmen verheddert hatte. Eine Halsplatte klemmte unter dem Fenstergriff, die Rückenplatten schabten gegen das Gewände.

Eine blonde Studentin meldete sich. »Soll das heißen, Professor Knittel, dass der Tyrannosaurus, der gerade die Hof-Apotheke zerlegt«, sie wies auf das Eckgebäude an der Ludwigstraße, »gar nicht existiert, sondern lediglich ein Produkt meiner Fantasie ist?«

»Ganz recht, junge Frau. Ihre Einbildungskraft befähigt Sie, alle nur denkbaren Realitäten und Wirklichkeiten nach weitestem Umfange in gedrängter, deutlich plastischer Gestaltung sich vorzuführen.«

»Nun, plastischer als so ein Tyrannosaurus geht es wirklich nicht. Sehen Sie nur, welche Dellen er in der Hauswand hinterlässt!«

»Das ist just die fassbare Darstellung der Erscheinungen, nach der das Volk verlangt. Im dargestellten Urviech erkennt es sich wieder, ja kommt es überhaupt erst zur Erkenntnis seiner selbst!«

Mit gewaltigem Lärm stürzte ein Teil der Hof-Apotheke ein, die wütende Schreckensechse unter Staub und Steinen begrabend. Aus der Richard-Wagner-Straße näherte sich ein Streifenwagen, hielt vor dem Eckhaus und entfernte sich schleunigst wieder, als sich in den Trümmern eine Saurierschulter zeigte.

»Das verstehe ich nicht«, sagte ein dritter Student, beide Hände trotzig in die Hosentaschen vergrabend.

Professor Knittel lüpfte eine Augenbraue. »Was?«

»Das mit der Selbsterkenntnis. Alles, was recht ist, aber in so einem gepanzerten Koloss vermag ich mich nicht wiederzuerkennen.«

»Nun, vielleicht nicht in einem Tyrannosaurus, junger Mann. Möglicherweise jedoch«, unter beschatteten Augen blickte der Historiker Richtung Schloss, »in diesem putzigen Pegomastax, der seine Mama sucht?«

Unterdrücktes Lachen. Der angesprochene Saurier hatte die Größe eines Schwans, allerdings nichts von dessen Schönheit. Sein Schnabel war papageienartig spitz, um den kleinen Kopf standen wilde Borsten. Kreischend flatterte das Tier von einer Seite der Maximilianstraße zur anderen.

»Sehr witzig«, murmelte der Student.

»Oh, es ist mein voller Ernst«, schmunzelte Professor Knittel. »Sehen Sie, das Unvergleichliche an diesen Urviechern ist, dass sie jederzeit wahr sind und ihr Inhalt, bei dichtester Gedrängtheit – ich erwähne nur die geballte Kraft eines Brontosaurus –, bei dichtester Gedrängtheit also, für alle Zeiten unerschöpflich ist.«

»Nun pinkelt das Vieh auch noch gegen das Schloss!«, empörte sich die Blonde.

»Unerschöpflich, wie gesagt.«

In der Ferne grollte es, der Boden zitterte.

»Diese Kreaturen«, dozierte der Professor mit erhobener Stimme, »sind Anfang und Ende der Geschichte. In ihnen wird das Volk zum Schöpfer der Kunst. Wehe der Zeit, die auf sie verzichten zu können glaubt!«

Zu diesen Worten schritten sie davon. Professor Knittel an der Spitze, Blondie, Scheitel und Kommilitonen dicht auf, der mit den Händen in der Hose als Nachhut. Hinter ihnen brach die Bayreuther Innenstadt zusammen.

* * *

»Korbinian?«

»Ja?«

»Wie lange willst du die Siezerei in der Öffentlichkeit noch durchhalten?«

»Ewig.«

Anita Leschkowski legte die Hände übereinander und schaute ihren Chef schweigend an.

»Ewig und drei Tage«, präzisierte Haderer. Ihr Blick irritierte ihn, aber das kam ständig vor. »Herrgott, nun glotz mich nicht so an, Anita! Du bist neu hier. Du kennst die Leute nicht.«

»Die Leute.«

»Ja, die Leute. Der Franke ist ein Ordnungsfanatiker, der mag es nicht, wenn der Chef mit seiner Assistentin auf Du herumpussiert.«

»Nein?«

»Nein!« Haderer sprang auf. »Das muss alles schön seine Ordnung haben, sonst ist er irritiert, der Franke. Also sei ein liebes Mädchen und hör auf mich, Anita!«

»Ich bin kein liebes Mädchen.«

»Dann hör wenigstens auf mich.«

Statt einer Antwort griff die Leschkowski nach einem herumliegenden Kaugummi, entfernte die Hülle und steckte ihn sich in den Mund. Haderer stand grummelnd am Fenster, als sich die Tür öffnete.

»Der Gesichtsexperte ist mit seiner Rekonstruktion fertig«, verkündete Haderers Sekretärin. »Sie sollen um 15 Uhr zu ihm kommen.«

»Danke, Frau Kohl«, sagte die Leschkowski.

»Angeblich hat er etwas Verrücktes entdeckt.«

Haderer lachte auf.

»Was gibt’s, Herr Haderer?«, fragte Anita höflich. »Sie wirken so erheitert.«

Haderer tippte sich an die Stirn. »Ein Gesichtsrekonstrukteur, der etwas Verrücktes entdeckt! Jedes Mal, wenn dieser Heini bei uns auftaucht, entdecke ich etwas Verrücktes. Ihn!«

»Sagen Sie ihm, wir werden pünktlich sein, Frau Kohl.«

Die Sekretärin schloss die Tür hinter sich. Während Haderer schwallartig seine Verachtung für Gesichtsrekonstrukteure kundtat, erhob sich seine Assistentin und ging zu ihrer an der Garderobe hängenden Handtasche, um sich den Lippenstift nachzuziehen. Als sie sich umdrehte, stand ihr Chef vor ihr.

»Anita«, sagte er mit rauer Stimme.

»Ja, Herr Haderer?«

»Du hast da eine Fluse auf dem Busen. Soll ich sie dir wegwischen?«

Die Leschkowski trug einen engen grauen Rolli, dem man seinen Preis nicht ansah. Ohne den Blick zu senken, sagte sie: »Da ist keine Fluse, Korbinian.«

»Vielleicht ist es ein Haar. Du hast so viele Haare, Anita.«

»Kein Haar.«

»Darf ich es trotzdem wegwischen?«

Sie schwieg. Haderer war ein paar Zentimeter kleiner als sie, aber ein Riese im Fluchen. Er hatte einen Hundeblick. Manchmal ein Kinnbärtchen, das seinen Rasierlaunen zum Opfer fiel. Seit sie ihm zu Weihnachten ein gescheites After Shave geschenkt hatte, roch er gut. Nächstes Weihnachten würde sie ihm ein Deo schenken müssen.

»Hör zu, Korbinian.« Ihr Handy spielte den Cancan von Offenbach. Sie schob Haderer beiseite, ohne auf seine Proteste zu achten, und nahm das Telefon vom Schreibtisch. »Hallo?«

»Privatgespräche während der Dienstzeit sind verboten!«, rief Haderer, beide Fäuste in die Seiten gestemmt. »Haben wir uns verstanden, Frau Leschkowski?«

Anita nahm das Handy vom Ohr. »Es ist Gregor«, sagte sie verblüfft.

*

»Es geht um Kultur«, sagte der beleibte Mann im anthrazitfarbenen Traybouchon-Maßanzug und begann Gregors Hand zu tätscheln. Flugblatt und Kugelschreiber lagen zwischen ihnen auf dem Tresen.

»Und um München«, rief sein Kollege aus dem Hintergrund. Sein Anzug wies ebenso deutliche Gebrauchsspuren auf wie sein Gesicht. Lang, wie er war, sackte er in die Knie, um mit zusammengekniffenen Augen einen Punkt am anderen Ende der Gaststube anzupeilen. Dabei warf seine Hose in der Leistengegend tiefe Falten, die Ärmel seines Sakkos runzelten sich an etlichen Stellen. »Um unsere Stadt, verstehen Sie?«

»Korrekt«, nickte der Dicke. »Das ist absolut korrekt, was er sagt. Kein Widerspruch.«

»Schon«, sagte Gregor, der seine Hand unter der Tätschelhand des Besuchers verschwinden sah. »Aber das ist meine Kneipe. Das Haus, das Inventar, alles meins. Ich habe mich verschuldet. Habe jahrelang dafür gespart.«

»Kneipen kann man versetzen. Von A nach B, von links nach rechts. Aber Ideen«, die Tätschelhand löste sich, formte eine Faust, aus der ein Zeigefinger hervorschoss und ein Loch in die Kneipenluft stieß, »Ideen brauchen ein Zuhause, einen Ort, an dem sie sich entfalten können.«

»Eine Heimat!«, rief der Mann aus dem Hintergrund.

»Eine Heimat. München ist unsere Heimat. Dito war es die Heimat einer Idee, einer großen Idee, bis eines dieser mediokren Frankenkäffer …«

»Dessen Namen wir nicht nennen!«

»Dessen Namen wir niemals nennen – zu viel der Ehre, genau. Jedenfalls müssen wir die Okkupation unserer Ideenheimat durch dieses Frankenkaff rückgängig machen. So oder so. Aber lieber so. Unterschreiben Sie hier.« Jetzt zielte der Zeigefinger des Mannes auf das untere Flugblattdrittel. »Hier!«

Gregor wollte etwas entgegnen, doch in diesem Augenblick klingelte das Handy des Fremden. Im Getrommel der Gesprächsfetzen (»Ja!« – »Selbstverständlich!« – »Abstoßen, abstoßen!« – »Mit Opfern rede ich nicht.«) verwirrten sich seine Gedanken. Es war doch seine Kneipe! Was hatte er mit den Franken zu schaffen? Und warum sollte er für den Bau eines Festspielhauses an der Isar votieren? Für einen Boulevard, dem seine Kneipe weichen müsste?

»Feiglinge«, murmelte der Besucher und steckte sein Handy ein.

»Was habe ich mit den Franken zu schaffen?«, fragte Gregor mit einem Anflug von Trotz. Seine erste Freundin stammte aus Franken. Lange her. Dieser Dialekt! Irritiert sah er, wie die Augen des Dicken sich auf ihn richteten. Wie seine Daumen hinter den Hosenbund schlüpften und der ganze Körper Eiseskälte verströmte. Dann holte der Mann Luft und wirkte einen Moment lang menschlich.

»Als der ruhmreiche FC Bayern gegen Vestenbergsgreuth Schiffbruch erlitt«, begann er im Deklamationston. »Sie kennen die Geschichte. Die Pokalniederlage vor fast zwanzig Jahren. Wir machten damals in Bandenwerbung. Unser erster großer Auftrag, die Keimzelle unseres Erfolgs. Ein Münchner Unternehmen profitiert von der Münchner Niederlage.« Er straffte sich. Im Kneipenlicht blitzten die Manschettenknöpfe. »Seitdem warte ich nur auf eine Gelegenheit, mich an den Franken zu rächen. Wobei es nicht um mich geht.«

Aus dem Hintergrund kam ein Triumphgeschrei. Gregor fuhr zusammen.

»Es geht um München.« Der Mann wandte den Kopf. »Was gibt’s?«

»Herschau’n!«, brüllte der andere. Sein Anzug hatte die besten Jahre hinter sich, aber er war ein Feldherr, der mit ausgestrecktem Arm den Weg zum Ruhm wies. »Hier, genau hier verläuft unsere Straße! Schräg durch das Fenster dort. Ein Prachtkerl von einer Straße.«

»Indischer Karstmarmor«, nickte der Dicke. »Nicht dieser ärmliche Demokratenbeton, dem der Löwenzahn aus der Arschritze lugt. Edelste Ware. Eine schöne Straße ist das, sehr schön.«

Gregor fuhr sich durchs Haar. Er hatte schönes Haar, weich und kastanienbraun, auch sein Bart war weich und kastanienbraun, seine Seele übrigens auch und deshalb störte es ihn, dass die beiden im Präsens von der Straße sprachen. So, als sei sie schon da, als führe sie bereits mitten durch seine Kneipe. Hier und jetzt.

Wenn sie von seiner Kneipe, die dann natürlich nicht mehr da sein würde, in der Vergangenheitsform sprachen, würde er sie rausschmeißen.

Vielleicht.

»Genau hier«, wiederholte der Mann im Hintergrund. Begeisterung färbte seine Worte metallisch. »Sie führt genau an dieser Stelle entlang. Es gibt keinen Zweifel. Parallel zu dem Dielenbrett dort. Als hätten sie beim Hausbau damals wenigstens den Verlauf der Straße markieren wollen.«

»Wir müssen weiter«, sagte der andere und kontrollierte sein Handy, das vibrierend um Aufmerksamkeit flehte. »Es gibt noch eine Menge Schlachten zu schlagen. Unterschreiben Sie hier. Wir brauchen die Straße, weil wir das Festspielhaus brauchen. Der Kini wollte es, lange bevor dieses«, er sammelte Speichel wie vorm Ausspucken, »dieses Bayreuth auch nur auf der Landkarte aufgetaucht war. Enttäuschen Sie uns nicht. Wir kommen wieder!«

»Wir kommen wieder!«, echote der Lange aus dem Hintergrund und winkte Gregor zum Abschied zu. Seine Manschettenknöpfe funkelten.

*

»Na, ist das eine Überraschung?«, sagte der Experte für Gesichtsrekonstruktionen und schielte über den Rand seiner Lesebrille hinweg.

Ächzend ließ sich Haderer in einen Bürostuhl fallen. Die Leschkowski sah sich nach einer Sitzgelegenheit um, fand aber keine. An der Wand über dem Schreibtisch des Gesichtsexperten hing ein flacher Monitor, auf dem ein menschlicher Kopf langsam um seine eigene Achse rotierte. Kantige Gesichtszüge, stark hervortretende Nase, energische Stirn, darüber ein angedeuteter Seitenscheitel im braunen Haar. Schmale Lippen und ein noch schmalerer Bart, der von einem Ohr zum anderen lief. Wie ein umgedrehter Henkel.

»Merken Sie nichts?«, drängte der Experte.

Haderer zuckte mit den Achseln. »Neuer Computer?«

»Ja, auch. Aber?«

»Neue Software?«

»Verdammt, Haderer! Das Gesicht!«

Haderer warf dem rotierenden Kopf auf dem Computerbildschirm einen abschätzigen Blick zu. »Schön ist der nicht. Oder? Was meinen Sie, Leschkowski?«

»Mit Männern kenne ich mich nicht aus, Chef.«

»Dann hören Sie auf mich: Schön ist anders.«

»Mich laust der Affe!«, rief der Experte. »Sehen Sie denn nicht, wer das ist? Ganz unverkennbar?«

»Unser Schädel ist es«, blaffte Haderer zurück. »Der aus dem Fichtelgebirge. Jedenfalls hoffe ich das für Sie!«

»Ja, aber wem sieht er ähnlich? Wem gleicht er bis aufs Haar? Kruzifix, sind wir hier in Bayreuth oder nicht?«

Haderer kniff ein Auge zu und fixierte ihn. »Ein Rätsel, was? Spielen wollen Sie mit uns! Erlaubt sind nur Ja-Nein-Fragen, und wer den Namen errät, kommt eine Runde weiter, richtig? Los, Leschkowski, strengen Sie sich an. Ist es ein Mann? Ja, ist es. Hat er einen gescheiten Frisör? Offensichtlich nicht. Bei dem Bart! Sie sind dran, Leschkowski, fragen Sie was.«

Anita verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum spielen Sie hier den Deppen, Chef?«

»Guter Einwurf!«, rief der Experte und klatschte Beifall. »Sehr guter!«

»Warum-Fragen sind nicht erlaubt«, übertönte ihn Haderer. »Jetzt ich wieder: Ist es ein Jude? Ehrlich, der Typ hat was Jüdisches. Dieser Nasenwinkel, der stechende Blick – wenn das kein Erzjude ist, fresse ich einen Besen.«

Die Leschkowski, noch immer stehend, begann, die Häutchen auf ihren Fingernägeln nach hinten zu drücken. Entgeistert starrte der Gesichtsrekonstrukteur die beiden an. Dann fuhr er einen Arm aus und zeigte auf die Wand hinter seinen Besuchern.

»Und was ist hiermit, Haderer?«, brüllte er. »Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie dieses Gesicht nicht kennen!«

Leschkowski und Haderer drehten sich um. An der Wand neben der Eingangstür hing ein älteres Plakat der Bayreuther Festspiele mit dem Porträt eines schmalbärtigen Mannes. Kantige Gesichtszüge, stark hervortretende Nase, energische Stirn. Et cetera. Bloß die Haarfarbe tendierte ins Eisgraue.

»Ach, der«, brummte Haderer.

»Ja, der! Sie haben es gleich gesehen, stimmt’s, Frau Leschkowski?«

Anita widmete sich wieder ihren Fingernägeln. »Hoffentlich«, sagte sie, »haben Sie sich bei Ihrer Rekonstruktion nicht durch das Plakat beeinflussen lassen.«

»Aber nie im Leben! Das macht alles das Programm. Ich gebe nur die Daten ein, den Rest erledigt der Computer. Und? Was sagen Sie? Die Ähnlichkeit ist umwerfend, nicht wahr?«

Haderer verschränkte die Arme vor der Brust. »Der Typ auf dem Plakat hat graue Haare.«

»Dort ist er ja auch als älterer Mann dargestellt. Bei unserem Fichtelgebirgsschädel handelt es sich um den Kopf eines 40-Jährigen. So viel Abstraktion werden Sie noch leisten können!«

»Hübscher Zufall.«

»Zufall?« Der Experte lachte auf. »Für mich ist das mehr als Ähnlichkeit. Das ist Identität!«

»So?« Wie zuvor kniff Haderer ein Auge zusammen. »Aber der Typ da, der auf dem Plakat … verbessern Sie mich, wenn ich dummes Zeug rede, aber der ist doch schon ein paar Tage tot, korrekt?«

»Ein paar, ja. Und deshalb würde ich an Ihrer Stelle schleunigst sein Grab öffnen lassen, um zu überprüfen, ob sein Kopf noch vorhanden ist.«

»Gut.« Der Kommissar stand auf. »Wenn uns jetzt schon die Computernerds vorschreiben, was wir zu tun haben, können wir auch verschwinden. Los, Leschkowski, Abmarsch!«

»Nach Ihnen, Chef.«

»Computernerds?«, rief ihnen der Experte nach. »Wenigstens halte ich Richard Wagner nicht für einen Juden, Herr Kommissar!«

Haderer winkte im Gehen. Dafür drehte sich die Leschkowski noch einmal um. »Richard Wagner«, sagte sie, »geboren am 22. Mai 1813 im Leipziger Brühl. Dort, wo die Juden der Stadt wohnten.«

*

»So einer lässt sich nicht malen«, sagte der Maler. »Unmöglich. Der will nicht gemalt werden! Da ist ein Widerwille vorhanden. Ein Widerstand, den kann kein Pinsel brechen.«

»Versuchen Sie es«, sagte sein Auftraggeber. »Schließlich bezahle ich Sie.«

»Er sträubt sich. Will kein Objekt sein. Zu jeder Sitzung kommt er mit einem neuen Gesichtsausdruck. Absichtlich!«

»Nicht mein Problem.«

»Aber meines. Verstehen Sie nicht? ER MACHT JEDEN TAG EIN ANDERES GESICHT! Montags eines, dienstags eines. Jeden Tag ein neues. Welches soll ich da malen?«

»Vielleicht alle?«

»Und die bezahlen Sie mir auch? Sicher, ich könnte sie übereinander schichten. Rasch skizzieren, dünner Farbauftrag, nächste Sitzung. Jeden Tag ein anderes Gesicht. Ein Mann aus Gesichtern. Man könnte eine neue Epoche ausrufen, eine neue Methode der Porträtkunst. Die multiple Persönlichkeit. Alle Widersprüche auf einer Leinwand. Und was würden Sie mir für so ein additives Werk zahlen? Nicht einen Heller!«

»Ausflüchte! Ich dachte, Sie hätten Erfahrung.«

»Ein solches Verhalten ist mir in meiner ganzen Praxis noch nicht vorgekommen. Jeden Tag ein anderes Gesicht! Wissen Sie, ich glaube überhaupt nicht an die multiple Persönlichkeit. Nicht bei diesem Mann. Er hasst es bloß, gemalt zu werden. Deshalb sein Widerstand. Er torpediert meine Arbeit. Bestimmt hat er einen Plan, einen Wochen- oder Monatsplan. Zu jedem Tag gehört ein anderer Gesichtsausdruck. Alles ist fein säuberlich notiert. Ein Leichtes für jemanden, der aus einer Schauspielerfamilie stammt.«

»Sie werden doch Methoden entwickelt haben …«

»Natürlich! Bin ja kein Anfänger. Während der Sitzungen ließ ich ihm durch Frau von Bülow vorlesen. Da wurde es noch schlimmer! Zu jedem neuen Satz zog er eine andere Miene. Er spielte das ganze Buch nach, verstehen Sie?«

»Warum hat sie ihm nichts Langweiliges vorgelesen? Einen Text, der auf einem einzigen unveränderlichen Affekt beruht?«

»Er hätte noch aus dem Abfahrtsplan der Wiesbadener Bahnhöfe eine Pantomime gemacht. Eine stumme Gesichtsoper, ein Mienendrama ohne Worte. Ich sage Ihnen, so etwas habe ich noch nie erlebt.«

»Aber er ist doch schon öfter gemalt worden! Von weniger begabten Künstlern als Ihnen.«

»Die haben es auch leichter. In diesem speziellen Fall ist Mangel an Talent ein entscheidender Vorteil. Nur wer seine ständigen Ausdruckswechsel nicht wahrnimmt, kann ihn auf die Leinwand bannen.«

»Sie meinen, die bisherigen Porträts …«

»… sind wertlos, allerdings. Was wäre das für ein Bild, das ihm gerecht würde? Ein hybrides Gebilde, unansehnlich, wie das Embryo eines Engels, als Auster von einem Epikuräer verschluckt.«

»Bitte?«

»Ich zitiere bloß. Wissen Sie, einmal hatte ich ihn fast so weit. Aber auch da unterlag ich einem Trugschluss. Frau von Bülow, von ihm beleidigt, rannte weinend hinaus, auf seiner Stirn zogen Gewittermienen wild von rechts nach links, da fragte ich ihn, ob er für mich eine heroische Pose einnehmen könne. Worauf er natürlich lachte und behauptete, sein ganzes Leben bestehe aus heroischen Posen, nur so sei dieses Satyrspiel zu ertragen – und derartige Klugscheißereien mehr. Ich: Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Sohn! Da schwieg er plötzlich. Ich, mit Betonung: Ihnen ist ein Sohn geboren. Ein Nachfolger, ein Erbe, Künstler wie Sie.«

»Und?«

»Wie gesagt, er schwieg. Auch seine Miene glättete sich. Er starrte in erhabener Bedeutung vor sich hin.«

»Na, sehen Sie. In erhabener Bedeutung! Sie hatten den Pinsel hoffentlich parat?«

»Selbstverständlich. Da überraschte uns ein unglaublich schöner Feuerglanz, der an der Orange-Tapete zunächst der Schlafzimmertüre mit nie gesehener Farbenglut sich entzündete und auf die blaue Schatulle mit dem Porträt seiner Gattin sich zurückspiegelte, so dass dieses, von Glas überdeckt und mit einem kleinen Goldrahmen eingefasst, in überirdischer Pracht sich verklärte.«

»Aber er lebt doch getrennt von seiner Frau!«

»Das sagte ich mir auch. Und es ließ meine Hand von der Leinwand sinken. In mir fließt eben kein Schauspielerblut. Als ich mich besann und auf die Arbeit konzentrierte, rannte er aus dem Zimmer.«

»Warum das?«

»Ihm war ein musikalischer Einfall gekommen, den er unbedingt aufschreiben wollte. Etwas Hochbedeutendes, wie er später erklärte. Mein Porträt dagegen: misslungen, einmal mehr.«

*

»Ganz schön kleines Grab für so einen großen Mann«, meinte Haderer. »Was denken Sie, Leschkowski?«

»Wagner war nicht groß. 1,65 Meter höchstens. Ein Zwerg.«

Haderer frohlockte. »Da bin ich ja größer. Größer als der größte Großkomponist!«

»Moment«, mischte sich Staatsanwalt Dr. Klein ein. Er, der beide Kommissare deutlich überragte, konnte nichts für seinen Namen. »Das hier ist nicht …«

»Aber Sie sind kleiner als ich«, sagte die Leschkowski zu ihrem Chef.

»Das liegt an Ihrer Frisur. Und den Absätzen.«

»Ich bin größer, ätsch.«

»Dann schauen Sie sich schon mal nach einem geeigneten Sarg um. In Übergröße.«

»Das ist nicht Wagners Grab«, rief Staatsanwalt Klein, zu dessen Füßen sich der Grabstein in der Tat winzig ausnahm. »Hier liegt sein Hund! Der treue Russ. Können Sie nicht lesen?«

Haderer und Leschkowski schwiegen.

»Sein Hund«, wiederholte der Mann. »Ein Neufundländer. Er hat ihn sehr geliebt.«

»Wusste nicht, dass Komponisten Hunde brauchen«, knurrte Haderer. »Ich meine: wozu? Hilft es beim Musikerfinden, das Geknurre und Schwanzwedeln?«

»Ich glaube, es geht eher um die spirituelle Seite der Sache«, erklärte seine Assistentin, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Die Freundschaft zu allen Lebewesen; Gott in der Natur; da kann der Schöpfergeist schon über einen kommen.«

»Was für’n Zeug?«

»Übrigens bin ich größer als Sie, Chef. Und Neufundländer sind kaum kleiner, als Wagner war.« Sie brachte einen Lippenstift ans Tageslicht und begann mit Verrichtung ihres Werks.

»Wollen wir noch länger vor einem Hundegrab herumstehen?« Der Staatsanwalt zeigte erste Anflüge von Gereiztheit.

»Sie ist genial«, raunte Haderer ihm zu. »Finden Sie nicht auch, Dr. Klein? Horrend eingebildet, aber genial. Gut, zur Sache. Wo ruht der Hundefreund?«

»Wenn Sie sich bitte umwenden würden!« Einem Oberkellner nicht unähnlich, wies Dr. Klein auf einen efeuumrankten Grabhügel, den eine graue Granitplatte deckte. »Voilà! Ein Hünengrab für einen Hünen. Und für seine Frau.«

»Die Hünin«, nickte Anita.

Haderer kniff die Augen zusammen. »Welche Frau?«

»Seine zweite Gattin, Cosima.«

»Klar, hätte ich mir denken können. Gattin Nummer eins hatte ihre Schuldigkeit getan, der Rest war Beiwerk.« Er versetzte dem Staatsanwalt einen Rippenstoß. »Was für ein Schwerenöter, dieser Wagner. Da kann unsereins nicht mithalten, Herr Doktor, oder?«

»Wenn Sie meinen.«

»Oder?« Haderers Brauen schnellten nach oben.

Dr. Klein räusperte sich, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und zog ein hochoffizielles Gesicht. »Herr Kommissar! Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass eine Öffnung des Grabes zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Debatte steht. Jedenfalls nicht aufgrund Ihres Schädelfundes. Im Herbst sollen Wissenschaftler der Universität die Gelegenheit erhalten, den Leichnam zu untersuchen. Dann werden auch Sie Auskünfte über seinen Zustand erhalten. Vorher nicht, Haderer.«

»Vorher nicht«, wiederholte der Kommissar nickend. »Das mit dem Hund geht mir nicht aus dem Kopf. Wenn sich der Mann wenigstens einen Papagei gehalten hätte, der ihm den Hochzeitsmarsch aus der Götterdämmerung pfeift … aber ein Hund!«

»In der Götterdämmerung wird nicht geheiratet. Da wird gezündelt. Außerdem gab es einen Papagei. Papo hieß das gute Tierchen.«

»Er konnte Mozart pfeifen«, sagte Leschkowski. »Leporellos Arie: ›Keine Ruh bei Tag und Nacht …‹«

»Möglich!«, seufzte der Staatsanwalt.

»Wagners Papagei piepst Mozart, soso.« Haderer kratzte sich am Kopf. »Herbst, sagten Sie?«

»Im Herbst. Der Antrag auf Graböffnung wurde schon vor Jahren gestellt. Da können Sie nicht einfach kommen und im Hauruckverfahren …«

»Wird Cosima auch gefleddert?«

»Frau Wagner hat sich einäschern lassen.« Dr. Klein legte einen Arm um Haderers Schulter und geleitete ihn sanft Richtung Hofgarten. »Bitte haben Sie Verständnis, lieber Kommissar. Bei einem Mann wie Wagner öffnet man nicht mal eben das Grab. Was da alles dranhängt an seiner Person! Gerade jetzt, im Jubiläumsjahr. Die Touristen, die Politiker, die Kunstfreunde. Wenn da das Gerücht umgeht, jemand habe angeblich Wagners Schädel geklaut …« Versonnen ließ er seinen Blick durch die Alleen gleiten.

»Dann?«

»Dann steht ganz Bayreuth Kopf.«

»Schön gesagt, Herr Staatsanwalt.«

*

Bayreuth? Wieso eigentlich Bayreuth?

Also schrieb im Dezember 1871 der Magistrat der schönen Stadt Reichenhall an Wagner:

Meister!

Hochwohllöblicher Herr!

Von dem zur Gewissheit sich verdichtenden Gerüchte, dass es mit Ihnen und Bayreuth fürderhin nichts werde (die Gründe dieses Zerwürfnisses können und dürfen uns nichts weiter applizieren), von jener Gewissheit also durchpulst, bieten wir Ihnen hiermit unsere schöne Stadt Reichenhall als Boden und Bühne für Ihre vollendeten und noch zu schaffenden musikalischen Dramen an. Schmecken Sie folgende Begriffe einmal nach allen Seiten hin ab:

Festspielhaus Reichenhall

Reichenhaller Festspiele

Wagner-Festspiele Reichenhall

Der Meister von Reichenhall

Reichen-Hall

Der reiche Hall von Reichenhall.

Wie denken Sie darüber? Reichenhall hat ein Kurhaus, Reichenhall hat ein Orchester, vom Gungl Joseph gerade erst gegründet. Und: Reichenhall hat ein Terrain, ein wahres Grund-Stück für Ihre hochfliegenden, in Stein zu meißelnden Festspielpläne. Anbei erlauben wir uns, Ihnen eine photographische Abbildung des Geländes zu übersenden, den genauen Ort durch eine deutsche Fahne bezeichnend.

Von einem gewissen Bayreuth, verehrter Meister, wird in wenigen Jahren niemand mehr sprechen.