4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zusammen sind diese Frauen unschlagbar! Der mitreißende Roman »Glamour – Das Kaufhaus der Träume« von Louise Bagshawe jetzt als eBook bei dotbooks. Wer alles will, muss mutig sein … Obwohl sie auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, sind sie während ihrer Schulzeit unzertrennlich: die amerikanische Schönheit Sally, Jane aus England und die schüchterne Helen aus Jordanien. Als die Freundinnen sich Jahre später wiederbegegnen, haben ihre Leben sich dramatisch verändert … aber sie träumen immer noch von demselben funkelnden Ziel. Und obwohl alles dagegen spricht, schaffen es die drei, das luxuriöse Kaufhaus »Glamour« zu einem sensationellen Erfolg zu machen. Aber können drei Frauen, die so unterschiedlich sind wie Sally, Jane und Helen, auf Dauer an einem Strang ziehen, um nicht alles zu verlieren, für das sie so hart gekämpft haben? »Eine herrlich glänzende Mischung aus glamourösen Frauen, gutaussehenden Männern und dem Zauber der Freundschaft.« Living Edge Magazine Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der aufregende Freundinnenroman »Glamour – Das Kaufhaus der Träume« von Louise Bagshawe – so glitzernd wie »Emily in Paris«, so hinreißend wie die Romane von Barbara Taylor Bradford. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 653

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch:

Wer alles will, muss mutig sein … Obwohl sie auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, sind sie während ihrer Schulzeit unzertrennlich: die amerikanische Schönheit Sally, Jane aus England und die schüchterne Helen aus Jordanien. Als die Freundinnen sich Jahre später wiederbegegnen, haben ihre Leben sich dramatisch verändert … aber sie träumen immer noch von demselben funkelnden Ziel. Und obwohl alles dagegen spricht, schaffen es die drei, das luxuriöse Kaufhaus »Glamour« zu einem sensationellen Erfolg zu machen. Aber können drei Frauen, die so unterschiedlich sind wie Sally, Jane und Helen, auf Dauer an einem Strang ziehen, um nicht alles zu verlieren, für das sie so hart gekämpft haben?

»Eine herrlich glänzende Mischung aus glamourösen Frauen, gutaussehenden Männern und dem Zauber der Freundschaft.« Living Edge Magazine

Über die Autorin:

Louise Daphne Bagshawe wurde 1971 in England geboren. Sie studierte Altenglisch und Altnordisch in Oxford und arbeitete anschließend bei EMI records und Sony Music in der Presseabteilung und im Marketing. 2010 zog sie als Abgeordnete der Tories ins Parlament ein. Seit ihrem 22. Lebensjahr veröffentlichte sie über 15 Romane und ist international erfolgreich.

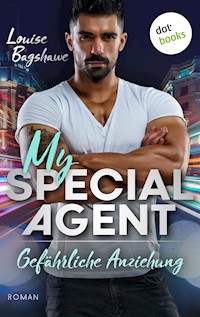

Louise Bagshawe veröffentlichte bei dotbooks bereits die humorvollen Liebesromane »Beim nächsten Fettnäpfchen wartet die Liebe«, »Liebesglück für Quereinsteiger«, »Und morgen klopft die Liebe an« und die Romane »Massots – Die Diamantendynastie«, »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« sowie den Romantic-Suspense-Roman »Special Agent – Gefährliche Anziehung«.

Außerdem erscheinen von ihr die romantischen Großstadt-Romane: »London Dreamers«

»New York Ambitions«

»Manhattan Affairs«

»Hollywood Lovers«

***

eBook-Neuausgabe April 2023

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Glamour« bei Headline Publishing Group, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Glamour – Wer alles will, muss mutig sein« bei Knaur.

Copyright © der englischen Originalausgabe 2007 by Louise Bagshawe

Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co KG, München

Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)

ISBN 978-3-98690-601-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Glamour – Das Kaufhaus der Träume« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Louise Bagshawe

Glamour – Das Kaufhaus der Träume

Roman

Aus dem Englischen von Kerstin Winter

dotbooks.

Prolog

GLAMOUR.

Das Wort bestand aus Messingbuchstaben, jeder Buchstabe war knappe fünf Meter hoch und auf Hochglanz poliert. Sie schimmerten an der Front des Gebäudes wie pures Gold, blitzten und funkelten in der kalifornischen Sonne wie ein ewiges Feuerwerk.

Was für ein Geschäft! In Hollywood, der Stadt der Stars, sagte GLAMOUR alles. Vom Tag seiner Eröffnung an war dieses Kaufhaus eine Attraktion gewesen, und nicht ein Touristenbus ließ es aus. Es war der ultimative Prunk, ein Monument von Luxus, Geld und Macht.

Der Flagship-Store war zehn Stockwerke hoch. Neben GLAMOUR wirkten Harrods in London und Saks in New York jämmerlich. Die Front des schlanken, modernen Gebäudes bestand aus glänzendem schwarzem Granit, und hinter den breiten Glastüren standen in Habachtstellung die uniformierten Angestellten und warteten auf die Ladenöffnung. Bei GLAMOUR war Shoppen ein exquisites Vergnügen. Sobald die Kunden durch diese Türen traten, fielen die Sorgen des Alltags von ihnen ab. Man befand sich in einer anderen Welt: Ein weicher Teppich unter den Füßen, frische Blumen in jedem Winkel, Assistenten und Verkäufer, die nur darauf warteten, zahlungswilligen Kunden jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Ein Besuch bei GLAMOUR war wie ein kleiner Urlaub, und auf der ganzen Welt waren Frauen mit Geld süchtig danach. Jeder Artikel, den man bei GLAMOUR kaufte, und sei es nur ein Haarband, wurde liebevoll in das knisternde Papier mit den drei G gewickelt, mit mintgrünem Band verziert und zum Auto getragen – falls man es so wünschte.

Die Kleider waren legendär, die Parfums kostbar, die Schuhe exquisit. Schmuck und Accessoires ein »musthave«.

Die Konsumwelt liebte es. Und die Frauen, die dieses Geschäft gegründet hatten, waren entschlossen, bald zu den Reichsten dieser Welt zu gehören. Jeder kannte ihre Geschichte.

Drei Frauen. Schön, mächtig, reich.

Und offenbar absolut skrupellos.

Sie waren einmal die besten Freundinnen gewesen. Gemeinsam hatten sie schlimme Zeiten durchgestanden. Und gemeinsam hatten sie triumphiert.

Was also war so gründlich schiefgegangen?

»Da! Die Prinzessin!«

Das kleine Mädchen zupfte am Ärmel ihrer Mutter und hüpfte aufgeregt auf und ab. »Guck mal, Mama. Da ist sie.«

»Du hast recht, Spätzchen.«

Ihre Mutter, Coco, eine Bankkassiererin Mitte dreißig, beugte sich über die dicke Samtkordel, die den roten Teppich am Rodeo Drive absperrte. Keishas kindliche Begeisterung war ansteckend. Sie hob ihre Tochter auf die Schultern, so dass das Mädchen besser sehen konnte.

Auf der anderen Straßenseite drängte sich ein Pulk Reporter, die, durch Security-Leute in Schach gehalten, vor den Kameras eifrig in ihre Mikrofone sprachen. Über der Szenerie kreisten träge zwei Hubschrauber lokaler Sender in der Luft.

Gewöhnlich war ein solcher Rummel den größten Stars vorbehalten. Filmdiven, der First Lady, den Lakers. Doch diese drei jungen Frauen waren legendär. Amerika und die ganze Welt sahen dieser Begegnung zu.

Coco spürte ein erwartungsvolles Kribbeln in den Eingeweiden. Keisha würde zu spät in die Schule kommen. Aber das war es wert. Mit der Kleinen quetschte sie sich in die Menge hinein. Sie war entschlossen, ihrer Tochter die drei berühmtesten, schillerndsten Geschäftsfrauen der Welt zu zeigen.

Der amerikanische Traum. Jeder konnte es schaffen. Jeder konnte es zu solch einer Luxuslimousine bringen. Was zählte die Schule – dies war eine Lektion fürs Leben! Coco wandte sich dem Wagen zu, als die Polizei mit Rufen und Gesten die Menge zurückscheuchte. Keisha quiekte vor Vergnügen.

Die Sicherheitsleute, durchtrainierte Soldaten mit olivfarbener Haut, schwärmten aus und umstellten das glänzende schwarze Fahrzeug. Auf der Brust ihrer Uniformen prangte die Palme von Ghada. Dazwischen bullige Amerikaner mit schwarzen Anzügen, Sonnenbrillen und Headsets – Secret Service. Ein Mann trat vor und öffnete die Tür der Limousine.

Die arabischen Sicherheitsleute salutierten.

Zunächst sah man nur einen Fuß, der in einem prächtig bestickten Goldschuh steckte. Ihm folgte raschelnder Stoff, ein bodenlanges Kleid aus karamellfarbener Seide. Es war auf Figur geschnitten, mit Ornamenten bestickt und bei aller Schlichtheit wunderschön. Die Frau stieg aus. Sie trug einen einfachen Schleier über ihrem Haar, der mit einem Reifen aus poliertem Gold befestigt war. Ihr scharf geschnittenes, aristokratisch wirkendes Gesicht war ruhig und selbstsicher.

»Sie ist so schön.« Keisha seufzte. »Kann ich auch so ein Kleid haben?«

»Ich glaube nicht, dass es dir passt, Schätzchen«, erwiderte Coco.

Inzwischen hatte die Menge sich aus ihrer ehrfürchtigen Erstarrung gelöst und brach in Rufe aus.

»Prinzessin! Prinzessin!«

»Prinzessin Haya!«

»Haya, hier drüben! Hoheit!«

Die in Seide gehüllte Vision lächelte und winkte. Zum Entsetzen ihrer Bewacher ging sie bis an die Absperrung, schüttelte Hände, grüßte die Menge. Hier und da blieb sie stehen und wechselte ein paar Worte mit einem Zuschauer.

»Ich will ihr auch die Hand geben!«, quiekte Keisha.

»Hier sind Hunderte von Menschen, Liebes«, sagte Coco. Sie wollte nicht, dass ihre Tochter enttäuscht werden würde.

Doch dann drängten sich vier Männer in schwarzen Anzügen an ihr vorbei – und plötzlich war sie da, die Prinzessin, direkt vor ihnen, strahlend schön in ihrer traditionellen Tracht, wie eine Fee aus den Märchenbüchern, die Coco als Kind so geliebt hatte.

Keisha klatschte entzückt in die Hände.

»Bist du wirklich eine echte, lebendige Prinzessin?«, rief sie.

Und während Coco den Atem anhielt, lachte Prinzessin Haya, beugte sich vor und drückte das kleine Mädchen an sich.

»Das bist du doch auch«, erwiderte sie. Dann wandte sie sich an Coco. »Ma’am, Sie haben eine wunderschöne Tochter.«

»D-danke ... Hoheit«, stammelte Coco.

Haya grinste und zwinkerte ihr zu. Dann wandte sie sich ab und ging über den roten Teppich auf den Eingang des Gebäudes zu. Ihr Seidenkleid flatterte im Wind.

»Oh, Mama«, flüsterte Keihsa. »Sie hat mich umarmt. Oh ...«

»Komm, mein Schatz«, sagte Coco. »Du musst in die Schule.«

Normalerweise hätte sie damit augenblicklich Protest ausgelöst, doch diesmal ließ sich Keisha anstandslos mitziehen. Sie war wie betäubt von dem, was sie soeben erlebt hatte.

Coco musste sich eingestehen, dass auch sie nicht ganz bei sich war. Das war wirklich großartig gewesen – absolut großartig. Sobald der Laden nach dem Treffen wieder geöffnet wurde, würde sie rasch hineinspringen und sich eine Kleinigkeit kaufen. Nicht, dass sie sich etwas Besonderes leisten konnte. Aber allein GLAMOUR zu betreten, das war, als würde ein schöner Traum wahr.

Während sie ihre Tochter auf den Wagen zuschob, warf Coco einen kurzen Blick zurück. Die Menge stand noch immer da und plapperte aufgeregt, während sie auf die Ankunft der anderen beiden Frauen wartete.

»Miss Nelson.«

»Ja?« Sally musste brüllen, um das Geräusch der Rotoren zu übertönen.

»Wenn Sie nach links schauen«, erwiderte der Hubschrauberpilot in gleicher Lautstärke, »dann können Sie das Gebäude schon sehen. Wir landen in einer Sekunde.«

»Wunderbar.«

Sally zeigte ihm den erhobenen Daumen, und der Pilot schenkte ihr ein Lächeln, bevor er sich wieder seinen Armaturen zuwandte. Wie alle Männer versuchte auch er mit ihr zu flirten.

Sally strich sich das schimmernde, platinblonde Haar zurück, das wie ein Vorhang über ihren Rücken fiel. Rolande, der Inhaber der gleichnamigen Friseurkette, die vor allem durch Sallys regelmäßige Besuche berühmt geworden war, hatte es ihr persönlich geschnitten. Sie öffnete ihre Kelly-Bag und holte einen Taschenspiegel heraus. Ein exquisiter Gegenstand, zu märchenhaft für Worte. Kein Wunder, dass er der Renner der Frühjahrsaccessoires gewesen war. Fünfhundert Dollar – wievielmal? Zehntausend? Sie überschlug die Zahlen im Kopf. Allein mit diesem einen Produkt hatte sie einen Millionengewinn gemacht. Die Kundinnen waren verrückt nach Sallys Stil, nach der Klasse, die nur sie ihnen geben konnte. Denn was immer die beiden anderen sagen mochten: Sie war diejenige, die die Frauen bediente.

Sally betrachtete ihr schönes Gesicht kritisch, aber sie fand keinen Makel. Unterstützt von den besten Produkten ihrer eigenen Kosmetikserie, strahlte ihr Teint, und sie wirkte zehn Jahre jünger, als sie war. Ihr Körper war straff und geschmeidig – ihr Personal-Trainer kam jeden Tag –, und das Kleid, das sie trug, war klassischer Riviera-Schick: Pucci-Print und darüber eine weiße, kurze Seidenjacke, die exklusiv für Sally entworfen worden war. Ihre Füße steckten in ihren geliebten Manolos, und mitsamt der Schildpattsonnenbrille wirkte sie wie die Verkörperung des Sommers.

Sally wusste, dass sie wie ein Star aussah. Aber schließlich war sie auch einer. Sie beugte sich in dem weichen Ledersessel ihres Hubschraubers vor und sah hinab. Menschenmassen drängten sich am roten Teppich, der vor GLAMOUR ausgelegt war. Das dort unten waren ihre Fans – die Fans, die den Traum mit ihr teilten. Die anderen beiden ... nun ja. Noch immer wütend, zuckte sie die Achseln. Die anderen beiden hatten nur dabei geholfen, den Traum in die Wirklichkeit umzusetzen.

Sally Nelson war der Star. Sie war die fleischgewordene Barbie. Die Lady Liberty. Die Ikone Amerikas, strahlend blond, sanft gebräunt, fit, körperbewusst und, o ja, reich. So verdammt reich. Sie war in mehr Werbekampagnen erschienen, als sie zählen konnte, und die Öffentlichkeit war vernarrt in sie. GLAMOUR. Das war sie, oder etwa nicht? Nicht der kühle Bücherwurm Jane oder Ihre Königliche Hoheit Haya, die – wenn man den Tatsachen ins Auge sah – sich schließlich selbst aus dem Spiel befördert hatte.

Wer an GLAMOUR dachte, dachte an Sally. Sie verkörperte alles, was GLAMOUR war. Sie lächelte triumphierend. Es war ihr Geschäft, ihr Traum.

GLAMOUR stand ihr einfach zu.

»Bitte bleiben Sie sitzen, bis das Flugzeug endgültig hält«, sagte der Steward.

Jane Morgan sah nicht einmal hoch. Sie hatte ihren Gurt gelöst und stand auf.

»Ma’am, bitte setzen Sie sich wieder«, bat er. Wow. Diese englische Mieze hatte wahrhaftig Biss. Selbst sein Freund, der ein richtig harter Bursche war, hätte Angst vor ihr gehabt.

»Bitte lassen Sie mich durch.« Sie wandte sich zu ihm um und betrachtete ihn kühl mit ihren berühmten dunklen Augen. »Die Maschine hat vier Stunden Verspätung.«

Sie öffnete das Fach über der Sitzreihe und holte ihre Laptoptasche hervor, ohne sich um die Blicke der anderen Passagiere in der ersten Klasse zu kümmern.

»Sie verstoßen gegen die FAA-Regeln.«

»Richtig.« Sie zuckte die Achseln. »Aber ich zahle keine zehntausend Dollar für ein Flugticket, um mich in meiner Arbeit behindern zu lassen.«

»Wir tun alles, um es Ihnen so bequem wie möglich zu machen, Ma’am.«

»Ich brauche keine Bequemlichkeit. Ich muss nach Beverly Hills. Ich habe eine wichtige Besprechung. Und ich bin zu spät dran.«

Aus ihrem Mund klang es, als handle es sich um eine unheilbare Krankheit.

Inzwischen beobachtete jeder Geschäftsmann, jede reiche Ehefrau und jeder rotwangige CEO in der ersten Klasse die Szene mit Spannung.

»Es wird nur noch eine Minute dauern ...«, versuchte der Steward es wieder und ärgerte sich, dass er beinahe flehend klang.

Das Flugzeug erbebte leicht, als es an den Ausstiegtunnel andockte. Der Pilot schaltete das Leuchtschild für die Gurte aus, als habe er die Not seines Stewards gespürt. Auf das leise Ping hin erhoben sich sämtliche Fluggäste und streckten sich, um an die Gepäckfächer zu kommen.

Jane Morgan stand bereits an der Tür.

Der Steward lächelte matt, als sich die anderen Passagiere an ihm vorbeidrängten. Er war froh, dass er bei dem Meeting dieser Lady nicht auf der anderen Seite des Verhandlungstisches saß. Jane Morgan sollte man eine Sicherheitswarnung vorausschicken.

»Hoheit, ich rate Ihnen dringend davon ab.«

Ahmed al-Jamir, der Sonderberater der Botschaft, beugte sich über den Tisch und blickte Haya ernst an. »Ihre Stellung ...«

»Ich gehöre zum Vorstand«, sagte Haya ruhig.

»Ich meinte Ihre Stellung im Königshaus«, präzisierte al-Jamir.

»Überlassen Sie das Geschäftliche anderen, und verkaufen Sie Ihre Anteile. Warum wollen Sie sich damit abgeben?«

Ihr Blick überflog die Zahlenkolonnen vor ihr, bevor sie ihn wieder ansah.

»Ich will mich damit abgeben, weil GLAMOUR mein Unternehmen ist. Mein Geschäft. Ich bin mir meiner Stellung durchaus bewusst, aber dieses Unternehmen bedeutet mir sehr viel.«

Al-Jamir hätte weinen mögen. Die Prinzessin würde eines Tages Königin sein, möglicherweise schon sehr bald. Ihr Mann besaß Milliarden. Ihre Hoheit konnte schon jetzt aus nicht weniger als sechzehn verschiedenen Palästen auswählen und besaß mehr Schmuck, als man in einem Leben tragen konnte.

Was zählte da ein amerikanisches Unternehmen – und sei es noch so prestigeträchtig? Warum Energie und Zeit in etwas stecken, das man keinesfalls brauchte? Ja, GLAMOUR war berühmt. Aber in Anbetracht einer bevorstehenden Krönung war es nichts. Nichts!

Er senkte seine Stimme und sprach seine Gedanken aus. Aber sie wussten beide, was er in Wahrheit damit meinte. Es ziemte sich nicht für eine Prinzessin von Ghada, sich die Finger mit amerikanischen Geschäften schmutzig zu machen. Man musste sich nur diese Engländerin, Jane Morgan, ansehen. Weltberühmt war sie, und zwar als – al-Jamir hätte es niemals gewagt, seine Meinung laut zu äußern – eiskaltes Miststück.

Er würde Siti Haya niemals in einem Atemzug mit Jane Morgan nennen! Es entwürdigte sie, es entwürdigte Prinz Jaber. Es brachte das ganze Königshaus in Misskredit!

Haya schlug den Geschäftsbericht zu und richtete ihren Blick auf die Sicherheitsleute und das Personal.

»Lassen Sie uns allein.«

»Aber Prinzessin ...«

»Sie können vor der Tür warten.«

Die Männer verbeugten sich widerstrebend und verließen beinahe geräuschlos das Zimmer. Als sie fort waren, wandte sich Haya an al-Jamir.

»Als ich Seine Hoheit geheiratet habe, habe ich ihm gesagt, dass ich nicht die Absicht habe, mein bisheriges Leben vollständig aufzugeben.«

»Aber die Ereignisse ...«

»Wir wissen alle, was geschehen ist«, unterbrach sie ihn.

»Nichtsdestoweniger habe ich diese Gesellschaft gegründet, Ahmed. Die Philosophie, die dahintersteckt, ist meine. Und sie ist etwas, das Sally und Jane offenbar auslöschen wollen. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Heute ist mein letzter Tag als Geschäftsfrau. Ich kenne meine Pflichten.«

Sie zog den Seidenschal ein wenig enger um die Schultern und hob das Kinn, und der Diplomat war beeindruckt. Trotz ihrer Herkunft hielt Haya al-Jaber sich so würdevoll, als säße die Krone bereits auf ihrem dunklen Haar.

»Aber Sie, und alle anderen hier auch, sollten sich eines klarmachen. Ich lasse nicht zu, dass dieses Geschäft zerstört wird. Heute ist das letzte Meeting, an dem ich teilnehme. Aber ich werde etwas daraus machen, glauben Sie mir.«

Ihr Ärger war so deutlich spürbar, dass er sich jeden Kommentar verkniff.

»Sie können sie jetzt wieder hereinrufen«, sagte Haya und schlug den Bericht wieder auf. Das vertrauliche Gespräch war beendet.

Sally hauchte der jubelnden Menge einen letzten Kuss zu und winkte mit den perfekt manikürten Fingerspitzen. »Ich danke euch. Ich danke euch allen.«

Sie schritt über den roten Teppich, an dessen Ende die Reporter bereits ungeduldig warteten. Im Blitzgewitter wurde ihr ein ganzer Wald aus Mikrofonen entgegengehalten. Die arabische Prinzessin hatte sie eiskalt stehenlassen, und das war bitter, aber – was sollte es? Sally war schließlich der wahre Star, Amerikas Liebling! Die Reporter drängten sich voran und riefen ihr Fragen entgegen.

»Sally! Ist das der Tag der Rache?«

»Wem gehört GLAMOUR?«

»Sind Sie gekommen, um den Laden zu übernehmen?«

»Ist das noch eine amerikanische Gesellschaft?«

»Was können Sie Ihren Fans sagen?«

Die letzte Frage war ein ihr perfekt zugespielter Ball. Sally blieb stehen, schenkte den Reportern ein Lächeln und wandte sich einer Kamera zu.

»Ich möchte euch für euren Zuspruch und die Unterstützung danken. Ohne euch hätte ich es niemals bis hierher geschafft!«

»Was haben Sie vor?«

»Ich hänge sehr an GLAMOUR. Ich bin nur gekommen, um ein paar Dinge zu klären.« Sie schenkte Amerika ihr berühmtes Augenzwinkern. »Keine Angst, meine Lieben. Ich sorge dafür, dass alles gut wird.«

»Aber was ist mit Prinzessin Haya? Und Jane Morgan?«

»Zwei wunderbare Ladys«, sagte Sally fröhlich. »Aber jeder weiß doch, dass GLAMOUR Sally Nelson ist! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Ich habe einen wichtigen Termin.«

Sie hauchte ihnen einen weiteren Kuss zu, machte eine kleine Drehung und betrat das Gebäude, während die Portiers sich verbeugten.

Die Reporter waren zufrieden. Sally Nelson hatte Fernsehpräsenz. Sie hatten bekommen, weswegen sie hergekommen waren – Bilder eines Stars.

Diese Frau würde die anderen beiden kräftig in den Hintern treten. Daran zweifelte keiner der Paparazzi.

»Wir sind gleich da, Miss Morgan.«

»Ich weiß, wo das Gebäude ist«, erwiderte Jane knapp, während sie die Briefe ihrer Banker erneut durchlas. Jedes Wort in diesen Dokumenten zählte. Manchmal entging auch Rechtsanwälten etwas; sie traute ihnen nicht.

»Soll ich Sie vorn absetzen?« Ihr Fahrer starrte mit zusammengezogenen Brauen geradeaus. »Da hat sich eine ziemlich große Menschenmenge versammelt. Unglaublich.«

»Nein. Biegen Sie hier links ab.«

»Links?«

Hörte er schlecht? »Ja«, fauchte sie.

»Aber GLAMOUR ...«

»Wir fahren nicht zu GLAMOUR. Wir fahren zum Lager. Zwischen dem Lager und den Büros gibt es einen abgeschlossenen Parkplatz.«

»Sie möchten nicht gesehen werden«, sagte er langsam, als er endlich verstand.

Kluges Kerlchen.

»Ich kann diesen Rummel nicht ausstehen.«

Im Rückspiegel betrachtete er ihr glänzendes braunes Haar, das zu einem exakten Bob geschnitten war – so exakt wie ihre ganze Persönlichkeit. Verdammt, die Frau hatte mehr Stacheln als jeder gewöhnliche Igel.

Aber Jane Morgan zahlte gut, wirklich gut, und zu Weihnachten belief sich sein Bonus auf ein Vielfaches seines Monatsgehalts. Der Sohn seines Kollegen war wegen seines verkrüppelten Beins in der Schule gehänselt worden, und prompt hatte Miss Morgan für eine private Schule bezahlt. Inzwischen bestand der Junge alle Zulassungstests mit Bravour, und Rafael glaubte, dass er vielleicht ein Stipendium für eine der Eliteuniversitäten bekommen würde.

Er schluckte und presste die Lippen zusammen. Okay, sie mochte keine Vertraulichkeiten. Aber was war daran falsch? Jeder, der bei Morganga Inc. arbeitete, wusste schließlich, dass sie der Boss war.

Zwei Minuten später setzte er Amerikas härteste Geschäftsfrau hinter dem Lagerhaus ab. Er sah zu, wie sie ihre glatten Beine in den teuren Pumps von der Rückbank schwang und zwischen den monströsen Lkws voll mit GLAMOUR-Ware über den Parkplatz verschwand.

Sie zog es also vor, in aller Heimlichkeit einzutreffen. Jason nahm an, sie hatte noch ein paar Telefonate zu erledigen oder ein paar wichtige Geschäfte abzuschließen, irgendetwas in der Art.

Die meisten glaubten, dies sei ihr letzter Einsatz hier. Dass nun alles vorbei war.

Er glaubte das nicht.

Wenn Jane Morgan im Spiel war, würde er niemals auf andere setzen.

Der Konferenzraum knisterte vor Energie.

Der lange, glänzende Mahagonitisch war voll besetzt. Männer und Frauen in dunklen Anzügen und Kostümen, Rechtsanwälte, Investment-Banker und M&A-Berater spielten mit ihren Blocks und den Mont-Blanc-Füllern oder taten so, als würden sie aufmerksam ihre Unterlagen studieren.

Die Aussicht hinter ihnen war atemberaubend. Die verglaste Front des Raums befand sich hoch über Beverly Hills und bot einen ungehinderten Blick auf die smogverhangene Stadt, doch keiner der Anwesenden hatte im Augenblick die Muße, sich daran zu erfreuen.

Am Kopfende des Tisches befanden sich die Plätze für die wichtigsten Personen dieses Meetings. Links saß Prinzessin Haya, hinter ihr ihre Leibwächter, die die Hände auf den Waffen liegen hatten.

Ihr gegenüber hatte Sally Nelson Platz genommen. Ihr Haar hing ihr wie ein goldener Vorhang den Rücken herab, und ihre himmelblauen Augen blickten kalt und hart. Ja, sie war ein Star, aber sie war auch Geschäftsfrau, und falls das jemand vergessen haben sollte, würde sie es ihm hier und jetzt deutlich machen.

In der Mitte, an der schmalen Seite des Tisches, saß die Präsidentin der Gesellschaft, Jane Morgan, ganz in Schwarz gekleidet ... fast wie zu einer Beerdigung.

Drei Frauen mit Macht. Ehemalige beste Freundinnen. Nun erbitterte Rivalinnen. Jede der drei war wild entschlossen, das berühmteste Geschäft der Welt für sich zu beanspruchen. Heute würde sich das Schicksal des Unternehmens entscheiden. Und das der drei Frauen auch.

Jane Morgan bedachte Haya und Sally mit einem knappen Nicken. Als sie zu sprechen begann, verriet ihre Stimme keine Furcht, nicht einmal Nervosität.

»Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist hiermit eröffnet.«

Kapitel 1

Los Angeles – 1987

»You gotta fight for your right to paaaaaartyyy ...«

Laut dröhnten die Beastie Boys aus dem Ghettoblaster, der in einem Winkel des Schulhofs stand. Es war ein schwüler Herbsttag in Beverly Hills, und das Schuljahr hatte gerade begonnen. Die privilegierten jungen Damen aus Miss Milton’s Academy gruppierten sich bereits wieder zu ihren üblichen Cliquen, und Julie Manners, nun in der achten Klasse, zeigte allen, dass sie noch immer die Queen ihres Jahrgangs war. Sie und ihre Freundinnen hatten die weißen Strümpfe bis auf die Knöchel heruntergestreift, die Röcke im Bund umgeschlagen, so dass sie kürzer waren, und das Haar mit Ray-Bans zurückgeschoben. An den Blusen der Uniformen trugen sie Buttons von Heavy-Metal-Bands, und um allen zu zeigen, wie tough sie waren, schüttelten sie wild das Haar zur Musik. Julie Manners und ihre Gefolgschaft war tonangebend.

Die meisten Mädchen, die sich auf dem Schulhof eingefunden hatten, scharten sich um ihre Bienenkönigin, gaben vor, die Musik zu mögen, machten ihr Komplimente zu ihrer Frisur und den aufgeklebten Nägeln, zu der Wolke von Poison, die sie wie immer umgab. Julie betrachtete ihre Untertanen mit höhnischem Blick, als müsse sie erst überlegen, wem sie in diesem Jahr ihre Gunst gewährte. Mädchen, die sie nicht leiden konnte, waren an dieser Schule gesellschaftlich erledigt.

Auch die Lehrer hatten gelernt, Julie zu fürchten. Sie standen draußen an den Anmeldetischen herum und taten so, als seien sie in Gespräche vertieft. Julies Vater war ein einflussreicher Regisseur. Lehrer, die ihm nicht passten, verbrachten in der Regel nur eine kurze Zeit an der Academy, und so ließen sie das Mädchen auch jetzt gewähren. Sie lebten in den Achtzigern: In dieser Stadt bedeuteten Ruhm und Reichtum viel.

Im Übrigen waren Rap und Heavy Metal in. Genau wie Julie. Alle wollten so sein wie sie.

Nun ja. Fast alle.

Ein dunkelhaariges, schlankes Mädchen saß am anderen Ende des Schulhofs am Rand des Zen-Gartens, den die Verwaltung im Sommer angelegt hatte: geharkter Kies, flache, glatte Trittsteine, eckige Teiche, Bonsais und blühender Bambus. Das Mädchen saß auf dem Rasen, hatte ihre Ledertasche neben sich gelegt und las ein Buch. Julies Hofstaat schien sie nicht zu kümmern.

»Hey, Inselaffe«, höhnte Melissa Smith und versetzte ihr einen Tritt, als sie sie passierte.

»Ach, verschwinde, Melissa«, gab das Mädchen unbeeindruckt zurück. Es bot keinen besonders aufregenden Anblick: Das glatte Haar war zu einem straffen Pferdeschwanz zusammengebunden, und das ungeschminkte Gesicht wurde zum Teil von einer Brille mit schwarzem Gestell verdeckt. Dennoch übersah man sie selten, denn das Mädchen war von einer Aura enormer Widerstandskraft umgeben.

Was sie für Melissa Smith, eine von Julies Arbeitsbienen, nur noch unsympathischer machte.

»Schau an, unser Bücherwurm bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Zeig her!« Sie schnappte sich das dünne Bändchen. »Ariel. Von Sylvia Plath. Was soll das sein – Waschmittelforschung?« Melissa lachte über ihren müden Scherz, aber Jane Morgan verzog keine Miene. Zu Melissas Ärger ließ sich die andere auch heute nicht aus der Ruhe bringen. Diese dumme Ziege. Es schien sie nicht einmal zu interessieren, dass sie eine langweilige graue Maus war. Wahrscheinlich war sie nicht ganz richtig im Kopf.

»Das sind Gedichte«, erwiderte Jane nun ruhig. »Aber um das zu wissen, müsstest du natürlich lesen können. Wie war die Sommerschule?«

Melissa errötete. Sie hatte in den Ferien ihre Noten verbessern müssen. Und jeder wusste, dass Jane ein Superhirn war. »Toll«, log sie. »Und es waren sogar Jungs dabei. Aber davon hast du natürlich keine Ahnung.«

»Kein Interesse«, erwiderte Jane.

»Stimmt, haben die an dir garantiert nicht.« Melissa fand ihre Erwiderung ziemlich clever. Sie warf stolz ihr Haar zurück. »Du hast Julie keine Geburtstagskarte geschickt, Miss Fish and Chips.«

»Ich kann Julie nicht ausstehen.«

Melissa stellte die Stacheln auf. »Du solltest ein bisschen besser aufpassen. Wir können dir das Leben an dieser Schule wirklich schwermachen, weißt du? Wenn du in irgendein Team willst oder an einen besonderen Tisch oder zu einer Party ...«

»Zum Glück will ich nicht.« Jane Morgan klappte das Buch zu. »Aber das scheinst du nicht zu begreifen. Also – warum sollte mich interessieren, was du denkst?«

»Pass besser auf, Inselaffe«, wiederholte Melissa und stolzierte davon. Verdammt. Diese hässliche Engländerin, diese arrogante Kuh. Nicht zu fassen, dass sie Jahr für Jahr auf dieser Schule überlebte. Dabei gaben sie sich jedes Mal allergrößte Mühe, das Mädchen hinauszuekeln. Aber natürlich wusste Melissa genau wie Julie und ihre Freundinnen, warum es nicht funktionierte. Nur ein Wort. Ein Name.

Sally.

Sally, der Bauerntrampel. Das dumme blonde Landei aus dem Westen mit ihrem unerträglichen Texasakzent, dem Barbiehaar und der verbotenen Figur. Ein paar Jahre älter, und sie hätte als Daisy aus Ein Duke kommt selten allein durchgehen können. Aber Sally war nicht hip, nicht cool. Sie hörte weder Beastie Boys noch Mötley Crüe, sie trug keine Lederjacken mit Nieten, keine schwarzen, fingerlosen Spitzenhandschuhe und auch keine Netzstrumpfhosen.

Doch für Sally sprachen zwei Dinge – zumindest wollte Melissa ihr nur zwei zugestehen. Erstens war sie reich. Und nicht nur so reich wie die meisten von ihnen, deren Daddys im Filmgeschäft tätig waren und sich im Mercedes oder in der Businessclass durchs Land bewegten. Nein, Sallys Familie war das Geld schlechthin. Papa Paulie Lassiter war im Ölgeschäft und hatte schon lange aufgehört, sein Vermögen in Millionen zu zählen. Die Schätzungen in der Schule schwankten zwischen einer und vier Milliarden. Fest stand jedenfalls, dass ihr Vater alle anderen Väter hätte aufkaufen können, ohne sich großartige Gedanken um seine Zukunft machen zu müssen.

Das hieß, dass man Sally Lassiter nicht beleidigte oder beschimpfte. Ihr nicht auf die Zehen trat. Selbst die Töchter der Studiobosse mussten sich in ihrer Gegenwart zusammenreißen.

Und zweitens – und das war weit schlimmer – sah Sally umwerfend aus. Ja, man konnte sich über ihre Herkunft lustig machen, und man tat es kräftig: blondes Doofchen, Landpomeranze, Texastussi. Aber selbst, wenn nicht jedes männliche Wesen hinter ihr herstarren würde, hätten sie alle auf der Schule zugeben müssen, dass sie einfach großartig aussah.

Ihre Haut schimmerte warm und sanft gebräunt. Ihr langes, blondes Haar war weich und glänzte wie in der Timotei-Reklame. Ihre Beine waren schier unendlich lang, ihre Arme schlank und zart, die Augen riesig und von einem strahlenden Blau, die Zähne weiß und absolut makellos. Und ihre Figur ... Sie war der Inbegriff der amerikanischen Schönheit, immer lächelnd, immer gut gelaunt, und wenn sie lachte, wurde es hell um sie herum.

An Sally war jeder Zynismus verschwendet. Sie war das bestaussehende Mädchen in der Schule. Manche meinten, in der ganzen Stadt.

Okay, sie war keine Leuchte, aber – na und? Sie war ein Einzelkind und Erbin eines unglaublichen Vermögens. Und es war richtiggehend unfair, dachte Melissa und fasste sich unwillkürlich an ihre voluminöse Nase, dass sie nichts davon für eine Schönheits-OP würde ausgeben müssen.

Es war schwierig, einer Person wie Sally gegenüber herablassend zu sein. Mit einem solchen Reichtum im Rücken und diesem Aussehen hatte sie Selbstbewusstsein im Überfluss. Sally wusste, dass sie unantastbar war. Und wenn jemand es wagte, einen Scherz über ihre mangelnde Intelligenz zu machen, dann lächelte sie bloß.

Im Übrigen brauchte Sally Lassiter auch nicht klug zu sein. Sie hatte eine kluge Freundin.

Jane Morgan.

Ein merkwürdiges Paar. Beste Freundinnen, seit sie auf dieser Schule waren, und doch so unterschiedlich, wie man nur sein konnte. Jane war auf Miss Milton’s eine arme Maus. Ihre Familie hatte kein Geld; die britische Botschaft bezahlte die Schule. Sie war nicht hübsch, nicht hip, und sie passte nicht ins heiße, staubige LA, die Stadt der perfekten Körper und der blitzenden Stretchlimos. Jane hatte kein Interesse an Sonne, Meer oder Sex. Die meiste Zeit verbrachte sie in der Bibliothek und lernte. Aber Melissa nahm an, dass das alles nur Fassade war. Lesbisch schien das Mädchen nämlich nicht zu sein. Und wer hetero, gesund und bei Verstand war, der fuhr nun einmal auf Stars, Jungs und Partys ab, oder etwa nicht?

Nun, Jane mochte vielleicht nichts von Sallys Vorzügen besitzen, aber sie hatte zumindest einen gewissen Status. Ihr Daddy kam aus England, und Engländer waren ja immer um ein paar Ecken mit Adel verwandt. Außerdem hatte die Limousine der Botschaft, die sie manchmal von der Schule abholte, kleine Flaggen vorn an der Motorhaube, was ziemlich cool war. Andererseits lebten sie in LA, nicht in Washington. Hier zählten Regisseure, Produzenten, Herausgeber oder Top-Sportagenten wie Melissas Papa mehr als Diplomaten aus kleinen, snobistischen Ländern.

Sally jedoch schien das egal zu sein; sie beschützte ihre Freundin. Und zusammen waren sie so gut wie unschlagbar. Jane hatte den Verstand, Sally das Aussehen. Jane war schlagfertig, Sally stinkreich.

Melissa musste zugeben, dass sie ein echtes Dreamteam bildeten.

Jane sah Melissa nach, bis sie sich wieder zu den Mädchen um Julie gesellte. Als feststand, dass sie nicht noch einmal zurückkehren würde, atmete Jane erleichtert auf. Nicht, dass sie sich etwas hätte anmerken lassen: Jane Morgan würde anderen gegenüber niemals eine Schwäche eingestehen. Aber sie war unglücklich, und Melissas Talent, wunde Punkte zu treffen, machte es nicht besser.

Ein neues Schuljahr. Ein weiteres Jahr in diesem elenden Institut. Keine anständigen Lehrer, keine spannenden Kurse. Mädchen gingen nur aus einem Grund zu Miss Milton’s: Prestige. Wie sollte sie bloß in Oxford oder Cambridge unterkommen, wenn sie an diesem Witz von Schule ihren Abschluss machte?

Sie ließ den Kopf sinken.

Das Problem an Klugheit war, dass man sich selbst nicht besonders gut täuschen konnte. Das mangelnde Niveau an dieser Schule war natürlich ein Problem für eine ehrgeizige Schülerin. Aber das war nicht der Grund, aus dem sie unglücklich war.

Jane sah sehnsüchtig zu der lachenden und scherzenden Truppe um Julie Manners hinüber und wünschte sich, die andere zu sein. Nur ein Mal. Wie mochte sich das wohl anfühlen? Beliebt zu sein? So beliebt zu sein, dass andere um ihre Aufmerksamkeit kämpften? Jane hatte so etwas noch nie erlebt, in ihrem ganzen Leben nicht.

Sie richtete ihren Blick auf das Tor. Ihre Finger packten das Buch fester. Oh, wie sie sich wünschte, endlich den Wagen zu sehen. Selten hatte sie sich Sal so herbeigesehnt wie in diesem Moment. Sallys Lächeln und ihre Wärme würden Jane wieder ein wenig aufbauen. Solange sie Sally hatte, war nicht alles düster.

Aber ihre Freundin ließ sich heute verdammt viel Zeit. Sie schlug das Buch wieder auf, senkte den Kopf und gab vor, zu lesen, doch das Gefühl der Einsamkeit rollte wie eine Welle heran. Hastig hob sie das Kinn, als wolle sie versuchen, den Kopf über Wasser zu halten, um nicht zu ertrinken.

Ihr Dad. Seine Exzellenz, der Ehrenwerte Thomas Morgan. Jane sah vor ihrem geistigen Auge, wie er ihr das typische Politikerlächeln schenkte, als sie ihn gestern Morgen erneut zu überreden versucht hatte, bei ihm bleiben zu dürfen. Sie wollte in seiner Nähe sein, wollte seine Liebe spüren, wollte eine Familie, aber er ...

»Daddy ... ich hasse diese Schule.«

Sie hatte auf dem Treppenabsatz oben gestanden, hinter ihr die gepackten Koffer. Draußen wartete bereits der Wagen.

»Niemand mag Schule, Liebes.« Er küsste sie geistesabwesend.

»Aber ich will bei dir sein.« Die Worte platzten aus Jane heraus, obwohl sie sich geschworen hatte, niemals zu betteln.

»Ich will hier bei dir bleiben – in Washington.«

»Nein. Du sollst in einer anderen Umgebung aufwachsen. Dieser politische Zirkus ...« Er machte eine unbestimmte Geste. »Das ist nichts für ein junges Ding wie dich. Außerdem habe ich so viel zu tun, du würdest mich ja doch nie zu Gesicht bekommen. Ein Internat ist die beste Lösung. Als ich jung war, war das so üblich.«

»Ich wohne im Gästehaus, mit Consuela.«

»Das ist doch dasselbe«, sagte er. »Jetzt lauf, Liebes. Dein Fahrer wartet schon seit zehn Minuten.«

»Aber ... Dad.« Sie hasste sich für das Wimmern in ihrer Stimme. »Wenn ich hier bliebe, dann würdest du mich öfter sehen. Das willst du doch, nicht wahr?«

»Natürlich will ich das.« Sein Tonfall wurde ein wenig weicher, und er beugte sich vor und küsste sie auf die Stirn – nur eine kurze Liebkosung, aber für Jane war es Balsam auf die Seele. Sie wollte die Arme um ihn schlingen und ihn drücken, aber er richtete sich schon wieder auf. »Wir sehen uns im Sommer, Liebling.«

Liebling, Liebes. Wenn es doch nur stimmte.

Aber Jane Morgan straffte die Schultern und zwang sich zu einem Lächeln. Es war so kühl und distanziert wie das ihres Vaters.

»Okay. Bis dahin.« Sie trat vor, umarmte ihn und spürte, wie er ihr unbeholfen auf den Rücken klopfte. »Ich hab dich lieb, Daddy.«

»Ich dich auch, Jane.«

Als sie die Treppe hinunterging, hörte sie, wie er sich umwandte und in sein Arbeitszimmer zurückkehrte. Er hatte sich nicht einmal genug Zeit genommen, um ihr zuzuwinken.

Die Erinnerung tat weh, und sie hatte den ganzen Weg zum Flughafen daran zu knabbern. Als sie ein paar Stunden später in dem hübschen, kleinen Mietshaus angekommen war, das sie während der Schulzeit bewohnte, hatte sich in ihre Trauer tiefe Verzweiflung bei dem Gedanken an das kommende Schuljahr gemischt. Wieder würde sie die Außenseiterin, ja, die Ausgestoßene sein. Aber auf der anderen Seite war da der Lichtblick: ihre Freundin Sally. Sally, die Wunderbare, die für Jane beinahe wie Familie, wie eine Schwester war.

Und nun endlich sah sie die Limousine, die vorsichtig über die Schwellen auf der Straße rumpelte. Ja – das war Sallys Wagen, direkt aus Texas, ein großes, glänzendes, weißes Ungetüm. Jane hätte dieses Schiff überall erkannt.

Rasch kam sie auf die Füße. Frustriert sein konnte sie später immer noch.

Der Wagen hielt. Der Fahrer in seiner schicken Uniform stieg aus und öffnete die Tür für seine junge Passagierin, als sei sie eine Prinzessin. Jane wartete ungeduldig. Sie hörte, wie die Musik und die Stimmen hinter ihr leiser wurden. Alle Augen, dessen war sie sich sicher, würden sich nun auf Sally richten – und auf sie natürlich auch.

Ihre Freundin war der geborene Star. Nun schwang sie ihre elend langen, gebräunten Beine aus dem Wagen. Ihr Rock war einen Hauch kürzer als erlaubt, ihre blonde Mähne wehte im Wind, und ihre Augen waren trotz Make-up-Verbot mit Mascara eingerahmt. Da war sie, und die Schülerinnen atmeten kollektiv aus.

Jane stieß einen Freudenlaut aus und rannte ihr entgegen. Sally breitete die Arme aus und hüllte Jane in eine Wolke teuren Parfums. »Bin ich froh, dich zu sehen! Es war so öde ohne dich.«

»Mann, ich bin auch froh.« Jane strich sich unbeholfen über das straff zurückgekämmte Haar. Sie empfand stets Unbehagen, wenn sie Sally nach langer Zeit wiedersah. Ja, manchmal war sie ein wenig neidisch: Sie, Jane, war der Mond, blass und ernst, während Sally wie die Sonne strahlte. Und manchmal stellte sie sich unwillkürlich dieselbe Frage, wie jede andere hier auch: Warum, in aller Welt, gab sich jemand wie Sally mit ihr ab?

Allmählich entspannte sie sich wieder.

»Alles klar bei dir? Bye, Jake. Passen Sie auf sich auf.« Sie winkte ihrem Chauffeur, der sich an die Mütze tippte. »Soll das dahinten Melissa sein, die gerade mit Julie spricht? Scheußliche Frisur. Die sieht ja aus wie ein Junge.«

»Herb ist in dieses Jahr«, erwiderte Jane trocken. »Hast du Julies schwarze Lederjacke gesehen? Sie steht jetzt auf Whitesnake. Außerdem hat sie sich weißblonde Strähnchen in die Dauerwelle gemacht. Sieht furchtbar aus.«

»Nein!«, quiekte Sally entzückt. »Das muss ich sehen. Die Frau hat einfach keinen Stil.«

»Reicht ja auch meistens, wenn man einen Haufen Filmstars kennt«, murmelte Jane.

»Klotzen, nicht kleckern«, sagte Sally grinsend, und Janes Laune stieg augenblicklich. Wie hatte sie sich nur von Melissa Smith verunsichern lassen können? Sally und sie waren unzertrennlich.

»Sag mal, kannst du mir mit dem Ferienprojekt helfen?« Sally senkte ihre Stimme. »Ich glaube, ich habe die Tudors vollkommen durcheinandergebracht. Ich könnte wirklich ein A brauchen. Daddy macht sich ernsthafte Sorgen wegen meiner Zulassung zur Uni.«

»Na klar.« Jetzt befand sich Jane auf vertrautem Boden. »Ich schreib dir beim Mittagessen rasch etwas, du überträgst es dann und reichst die Arbeit morgen ein.«

»Danke.« Sally errötete. »Ich müsste es wirklich inzwischen begreifen.«

»Mach dir keine Sorgen. Ich bin ja da.«

Sal drückte ihren Arm, und gemeinsam betraten sie den Schulhof.

»... womit unsere morgendliche Versammlung beendet ist.« Miss Milton, das graue Haar zu einem festen Knoten geschlungen und den teigigen Körper in Dior gehüllt, überblickte die Schar ihrer gutbetuchten Schützlinge. »Die Mädchen, die in diesem Jahr neu zu uns gekommen sind, werden in der ersten Stunde eingewiesen.«

Jane blickte ohne großes Interesse auf die Gruppe Neuankömmlinge, die am Rand wartete wie eine Herde Schafe, die gleich auf die Koppel gescheucht werden würde. Jedes Jahr kamen und gingen ein paar: Ein Produzent, der ein paar Flops gehabt hatte und sich die Schule nicht mehr leisten konnte, ein Schönheitschirurg, der hierhergezogen war und ein paar Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um seine Tochter hier unterzubringen. Jane sah nicht eine, die sie interessierte. Die meisten hatten sich bereits mit ihrem untrüglichen Sinn für Beziehungen an die Clique um Julie gehängt.

Eine war ein wenig zu spät gekommen. Sie war dunkelhaarig, mittelgroß, schlank und hatte die Strümpfe straff über die Waden gezogen. Sie wirkte schüchtern, aber das war verständlich. Anders als Jane schien sie auf ihr Äußeres zu achten: Die Zähne waren gebleicht, die Augenbrauen gezupft, das Haar hing säuberlich gebürstet offen über ihre Schultern. Und sie war recht hübsch, dachte Jane; sie würde wohl kaum ein so verlockendes Ziel für Gemeinheiten darstellen wie Jane mit ihrer Brille und ihrem fehlenden Sinn für Mode. »Stehen Sie jetzt bitte für den Treueschwur auf. Ausländische Bürger sind entschuldigt.«

Ein Rascheln, als alle Anwesenden aufstanden. Sally hatte einen entrückten Ausdruck im Gesicht, als sie auf das Sternenbanner an der Wand starrte. Sie meinte es immer sehr ernst und verdrehte nie die Augen, während die Schülerinnen den Eid leisteten. Sally war nicht einen Hauch zynisch, und das war in Janes Augen ein weiterer Grund, sie zu lieben.

»Ich gelobe der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika Treue ...«

Jane, die sitzen bleiben durfte, ließ ihren Blick durch den Saal schweifen und suchte die anderen Diplomatentöchter.

»... und der Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott ...«

Cecile Perron war nicht da. War sie in Paris hängengeblieben, oder hatte ihr Vater seinen Dienst woanders angetreten? Das wäre wirklich fein. Jane konnte Cecile nicht ausstehen.

»... unteilbar ...«

Moment mal. Das neue Mädchen war auch sitzen geblieben.

Man hatte ihr noch einen Stuhl besorgt, und auf dem saß sie jetzt ein wenig einsam und verloren, während alle um sie herum standen. Die anderen Neuen warfen ihr verstohlene Seitenblicke zu und schienen sich über sie lustig zu machen. Jane sah sich das Mädchen genauer an. Die Bräune, wie sie jetzt erkannte, war kein Produkt von echter oder künstlicher Sonne; die Haut war von Natur aus dunkel. Kam das Mädchen aus dem Nahen Osten? Große, schwarze Augen, eine aristokratische Nase. Israeli?

»... Freiheit und Gerechtigkeit für alle.«

Es klingelte, und Miss Milton verließ die Bühne.

»Ich habe jetzt Kunstgeschichte. Und du?«

»Mathe«, erwiderte Jane, ohne den Blick von der Neuen zu lassen. So bekam sie mit, dass das Mädchen beim Aufstehen angerempelt wurde, und das, dachte Jane mitfühlend, war bestimmt kein Versehen. Ihr war es genauso ergangen, als sie hergekommen war – und bis sie Sally kennengelernt hatte.

»Sally. Siehst du das neue Mädchen da drüben? Die fallen schon über sie her.«

»Na und? Das ist doch normal.«

»Komm, wir sagen ihr hallo«, drängte Jane. »Na los. Dann hast du für heute deine gute Tat getan.«

Sally seufzte. Kunstgeschichte war die einzige Stunde, die ihr Spaß machte, und die Lehrerin wurde sehr ungemütlich, wenn man zu spät kam. Ach, diese prächtigen Kleider, die man damals getragen hatte! In jener Zeit war Mode mehr als ein schwarzer Donna-Karan-Body oder ein grauer Armani-Anzug gewesen. Sally liebte Farben, Goldstoffe und raschelnde Röcke.

»Okay, meinetwegen.«

Kapitel 2

Sally ging auf das Mädchen zu.

Jane war ihr Gewissen. Jane besaß etwas Eisernes, etwas, das Sally respektierte, manchmal sogar ein wenig fürchtete. Jane hätte das Mädchen begrüßt, ob sie nun mitgekommen wäre oder nicht.

Sie betrachtete das Objekt von Janes Aufmerksamkeit genauer. Ein scheues Ding, anscheinend ziemlich brav, dabei jedoch verstörend attraktiv, und wie es sich nun wachsam umsah ...

Sally verspürte einen Stich. Janes Verstand war zwar beängstigend, aber Sally fühlte sich dadurch niemals herabgesetzt, denn ... nun ja. Jane war wenigstens nicht hübsch. Sie beide hatten ihre Stärken in verschiedenen Bereichen, aber dieses Mädchen sah nicht nur bedrohlich gut aus, sondern hatte auch diesen scharfen Blick, den Sally aus ihrer langen Freundschaft mit Jane nur allzu gut kannte.

Konnte das funktionieren? Was, wenn sich diese Neue mit ihnen anfreunden wollte? Sie konnte klug genug sein, um Jane Konkurrenz zu machen, und sich so zurechtmachen, dass sie ihr, Sally, die Schau stahl. Nun, im Moment war noch nichts zu befürchten, aber mit ein bisschen Arbeit, ein paar Strähnchen im Haar, Make-up und hohen Absätzen ...

Sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Seit wann dachte sie denn wie Melissa und Julie? Die Neue brauchte ein wenig Unterstützung. Und Sally Lassiter war im Grunde ihres Herzens ein freundlicher Mensch, auch wenn sie genauso gerne klatschte und ihr Spiegelbild liebte wie jede andere hier.

»Hey!«, rief sie also und winkte dem Mädchen zu, das gerade auf die Tür zuging. »Warte mal, Herzchen. Wir wollen mit dir reden.«

Das Mädchen blieb zögernd stehen, nickte.

Jane folgte ihrer Freundin leicht verärgert. Typisch für Sally, dass sie die Führung übernahm. Aber dann seufzte sie, setzte ein Lächeln auf und sah dem Mädchen freundlich entgegen. »Wie heißt du?«

Sally warf sich den Vorhang aus blondem Haar über die Schulter und bedachte die Neue mit einem strahlenden Lächeln. Hinter ihr musste Jane grinsen. Sally war alles – aber kein Snob. Sie hatte es nicht nötig, sich in Cliquen einzuschmeicheln oder um Freundschaft zu buhlen.

»Ich bin Sally. Sally Lassiter«, sagte sie aufmunternd.

Das Mädchen musterte sie eingehend. »Helen«, murmelte sie schließlich. »Helen Yanna.«

»Und ich bin Jane.« Jane trat vor und schob sich die Brille ein Stück die Nase hinauf. Helen hatte eine olivfarbene Haut, ein fein geschnittenes Gesicht mit einer langen, leicht gebogenen Nase und Augen von einem satten Dunkelbraun. Ihr dickes schwarzes Haar glänzte. Wo Sallys Bluse oben offenstand, war ihre züchtig geschlossen, und ihr Rock hing so lang herab, wie es Vorschrift war. Doch auch die strenge, eckig geschnittene Uniform konnte nicht verbergen, was für eine tolle Figur das Mädchen hatte.

»Nett, euch kennenzulernen«, antwortete Helen steif. Zögernd. Was wollten diese beiden von ihr? Wollten sie sie auch aufziehen? Sie konnte diese Schule schon jetzt nicht leiden. Sobald sie am Nachmittag zu Hause war, würde sie ihren Vater bitten, noch einmal über seine Wahl nachzudenken.

Aber Helen war keine Träumerin. Sie wusste, dass ihr Vater sie nicht von der Schule nehmen würde. Baba ließ manchmal eine gewisse Aufsteigermentalität durchschimmern, und er war ganz aufgeregt gewesen, als sie an Miss Milton’s Academy angenommen worden war. Immerhin war er kein Diplomat, kein Adeliger – nur ein recht erfolgreicher Geschäftsmann.

Und auch wenn sie sich in so gut wie allem von den anderen Mädchen unterschied, eines hatte sie mit ihnen gemein: Geld.

Und es bedurfte sehr viel Geld, um auf diese Schule gehen zu können.

Jeder versuchte, seine Tochter hier unterzubringen. Die Schule hatte inoffiziell etwas gegen die Filmindustrie, und nur preisgekrönte Schauspieler, die besten Regisseure und wirklich entschlossene Studiobosse wurden akzeptiert. Miss Milton’s Academy bevorzugte eine besondere Klientel: Kongressleute, Senatoren, Bürgermeister und Gouverneure. Anwälte mit eigenen Kanzleien, Bankdirektoren, Besitzer erfolgreicher Maklerfirmen. Und Diplomaten. Man liebte es exotisch – Europäer, Israelis, sogar Araber. Einmal hatten sie zwei echte Russinnen hier gehabt, wie man Helens Vater erzählt hatte.

Natürlich beherrschten die Amerikaner dennoch das Terrain. Hier waren sie zu Hause, und sie stellten die ungeschriebenen Regeln auf.

Was Helen direkt zu spüren bekommen hatte.

»Du bist neu hier«, sagte Sally. »Wir haben überlegt, ob du dich wohl von uns ein bisschen rumführen lassen willst? Wir können dir zeigen, wo alles ist.«

Das Mädchen nickte schüchtern. »Das wäre sehr nett.«

Jane bemerkte sofort, dass die Neue in ganzen Sätzen sprach.

Sie kürzte nichts ab, verwendete keine Slang-Wörter.

»Woher kommst du? Israel?«, fragte sie.

Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Jordanien. Das liegt ziemlich nah dran.«

»Du bist Araberin!«, stellte Sally fest und riss die Augen auf. Helen nickte, und Jane sah, wie sie sich leicht versteifte. »Stört euch das?«

»Natürlich nicht«, sagte Jane hastig. »In unserer Schule lernen Mädchen von überall. Ich bin Engländerin. Mein Vater arbeitet in Washington.«

Helen verzog das Gesicht. »Du Arme. Es muss furchtbar traurig sein, wenn der Vater nicht in der Nähe ist.«

»Ach was«, log Jane. »Mein Vater ist Diplomat. Er hat sowieso nur Politik im Kopf. Ich glaube kaum, dass er in nächster Zeit zum Vater des Jahres gewählt wird.«

»Ist deine Mutter bei ihm oder hier?«

Jane schüttelte den Kopf. »Sie ist tot. Sie hatte einen Autounfall. Ich war damals drei.«

Helen sah sie schockiert an. »Oh. Das tut mir leid.«

Jane zuckte die Achseln. Manchmal dachte sie über jene Nacht nach. Ihr Vater war gefahren, hatte den Unfall aber bis auf eine Wunde am Rücken unbeschadet überstanden. Wer wusste schon, was wirklich passiert war? Vielleicht war ihr Vater betrunken gewesen.

Ihre Mutter hätte sie bestimmt geliebt. Aber sie war nicht mehr da, und Jane hatte nun nur noch sich selbst und ihre Freundin. Sie hatte gelernt, sich in Bücher zu vergraben und ihre Energie darauf zu verwenden, gute Noten zu bekommen. Ihr Verstand ließ sie niemals im Stich, und das war tröstend. Und Jane war ehrgeizig. Sie wollte weiterkommen, wollte nach Oxford oder Cambridge. Dort würde sie verwandte Seelen finden, die sie respektierten und sich nicht um Äußerlichkeiten und Männer kümmerten. Und die sie nicht bemitleideten, was sogar ihre Freundin manchmal tat, wie sie genau wusste.

»Ich kann damit umgehen«, sagte sie knapp. »Ich bin nur tagsüber hier. Ich wohne mit einer Nanny am Strand.«

»Ich bin auch nur tagsüber hier«, warf Sally ein. »Wir wohnen direkt neben Aaron Spelling, aber unser Haus ist größer. Mein Vater ist in der Ölbranche.«

»Meiner ist Geschäftsmann.«

»Was für ein Geschäft?«

Helen breitete die Hände aus. »Viele.« Das entsprach der Wahrheit. »Er arrangiert Meetings und setzt Verträge für Amerikaner auf, die im Nahen Osten arbeiten möchten. Sie bauen Straßen, Wohnhäuser, kümmern sich um Wasserversorgung ...«

»Oh, klasse.« Sally verlor bereits das Interesse. »Kein Öl?«

»Jordanien hat kein Öl.«

»Und er ist kein Scheich oder so was?«

Jetzt musste Helen lächeln. »Leider nein. Nur Geschäftsmann.«

»Oh, na ja, ist ja auch nicht schlimm.« Sally lächelte strahlend. »Komm mit mir und Jane. Wir weisen dich weit besser ein als die Offiziellen hier.«

Helen warf einen Blick über die Schulter. Eine herrisch wirkende Matrone mit weißem Haar führte die anderen Neuen in Richtung Naturwissenschaftstrakt. Rebellion lag ihr nicht gerade im Blut, aber die Begeisterung der hübschen Amerikanerin und die Freundlichkeit der Engländerin waren unwiderstehlich.

»Warum nicht?« Sie suchte in ihrem angelernten Vokabular nach den richtigen Worten. »Das klingt ... wie Spaß.«

Die drei Mädchen schlenderten gemütlich über das Grundstück. Jane beobachtete Helen, während diese sich alles genau ansah. Es wäre nett, noch jemand anderen zu haben, mit dem man sich gut verstand und der einem vielleicht ebenfalls Rückendeckung geben konnte. An den Tagen, die Sally krank oder auf Reisen war, hatte Jane nicht besonders viel Spaß an dieser Schule.

Hinzu kam, dass Helen Yanna genau wie sie Ausländerin war, wodurch sie ebenfalls zur Zielscheibe für die anderen werden würde. Sie machte auf Jane einen klugen Eindruck. Vielleicht war es nicht schlecht, mit jemandem über die Dinge plaudern zu können, die Sally definitiv nicht interessierten. Prüfungen, zum Beispiel.

Plötzlich merkte Jane, dass sie sich tatsächlich wünschte, es würde mit diesem Mädchen klappen.

»Hier ist der Springbrunnen«, sagte Sally. »Beeindruckend, oder?«

»Nein«, sagte Helen, und Jane erkannte, dass das Mädchen nicht unhöflich sein wollte – sie hatte die Frage einfach ernst genommen. »Der bei uns in Amman ist viel schöner.«

Jane verbiss sich ein Grinsen.

»Ja, aber sieh doch nur, die Statue. Sie ist fast zweihundert Jahre alt. Aus San Francisco importiert.« Sally strahlte. »Eine echte Antiquität.«

»Ich denke, Helen wird schon ältere Monumente gesehen haben.« Jane lächelte das Mädchen an. »Bist du bereits in Petra gewesen?«

»Ja, natürlich.« Helen erwiderte das Lächeln. »Und eines Tages wirst du mit mir hinfahren? Zu Besuch?«

Jane riss die Augen auf. »Ernsthaft? Nur zu gerne.«

»Und hier ist das Schwimmbad.« Sally interessierte sich weder für Archäologie noch für historische Stätten. »Olympische Maße, mit Gegenströmung. Unsere Turnhalle ist großartig ausgestattet: Kletterwände, Fitnessgeräte mit Fernsehschirmen, Stepper, Laufbänder, Hanteln. Wir machen sogar Kickboxen.«

Nun hatte sie es geschafft. Helens Augen wurden groß. Sallys Enthusiasmus war ansteckend.

»Komm, gehen wir rein«, sagte Sally und trat durch die Metalltüren des hypermodernen Schulgebäudes. Innen war alles neu, sauber und edel. Helen sah Räume voller Computer. Ein kleines Theater mit kompletter Beleuchtungsanlage.

»Raum Nummer 102 – für die Möchtegernschauspielerinnen. Nebenan ist Werken. Da wird getöpfert, gesägt und so weiter. Und da der Computerraum. Janes Lieblingszimmer, nicht wahr Jane?«

Jane schnaubte.

»Manchmal muss ich sie förmlich rausschleifen«, fuhr Sally fröhlich fort. »Und hier sind die eigentlichen Klassenräume.« Sie zog einen hübschen Schmollmund. »Ich muss zugeben, dass Schule nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung ist. Zeitverschwendung. Warum müssen wir etwas über General Custer oder andere Leute wissen? Das braucht man doch nie wieder im Leben.«

»Die Geschichte verrät uns eine Menge über die Zukunft«, sagte Jane.

»Hör sie dir an. Unsere kleine Streberin.« Sally zwinkerte ihrer Freundin zu. Helen beobachtete sie neidisch. Sie wünschte, sie hätte ihr Selbstvertrauen. Und ihr traumhaftes goldblondes Haar ... Vielleicht durfte sie es sich ja färben.

Aber nein. Baba würde das nie und nimmer erlauben. Das wäre selbst ihm zu westlich.

»Und hier die Kapelle.« Sally plapperte unaufhörlich weiter. »Konfessionslos.« Sie wandte sich an ihren Schützling. »Willst du rein?«

Helen schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Ich bin Muslima.« Sally blieb erstaunt stehen. »Hä?«

»Natürlich ist sie das«, sagte Jane hastig, um Sallys Fauxpas zu überspielen. »Sie ist aus Jordanien. Welche Religion sollte sie wohl sonst haben?«

»Schon gut.« Helen musste grinsen. Die Blonde war anscheinend nicht allzu gebildet. »In Jordanien leben ziemlich viele Christen. Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung sind christlich.«

Sally hatte sich rasch gefangen. »Ah, cool. Wir haben hier auch ganz viele Juden. So – hier wird gegessen. Magst du dich zu Mittag zu uns setzen?«

Jane warf ihrer Freundin einen dankbaren Blick zu. Ja, Sally war wirklich ein lieber Mensch. Jemanden zu fragen, ob er sich beim Mittagessen zu einem setzen wollte, war keine Kleinigkeit. Damit sagte sie, dass sie Helen Yanna vor den gehässigen, intriganten und arroganten Mädchen schützen würde, die der Jordanierin andernfalls das Leben schwergemacht hätten.

Und Sally tat das für ein Mädchen aus dem Nahen Osten, die keine wichtigen Leute kannte, nicht cool war und nichts zu besitzen schien, was der Texanerin nützen konnte. Jane war stolz auf sie. Und sie war stolz, Sallys Freundin zu sein.

»Ich fände es großartig«, sagte Jane leise.

»Ich würde sehr gerne.« Helen blickte nervös in den Speisesaal, in dem sich ein paar laut schwatzende Mädchen aufhielten. »Aber ... ich kann nicht. Euer Essen ist nicht halal. Ich bekomme etwas anderes.« War das zu skurril für sie? Was, wenn sie sich jetzt abwenden würden? Wenn die beiden gingen, wäre sie nur noch die merkwürdige, muslimische Ziege, über die die anderen wahrscheinlich herfallen würden. Helen spürte, wie sich ihre Magen zusammenzog.

»Hey, das ist ja total scharf«, sagte Sally. »Du hast es gut. Ich wäre auch gerne mal so was Besonderes.«

»Danke. Shokram.« Das arabische Wort war ihr aus Gewohnheit entschlüpft. »Habt ihr zwei noch andere Freundinnen?«

»Klar, jede Menge. Aber wir sind beste Freundinnen.« Sally drückte Janes Arm. »Wir sind unsere eigene Clique.«

»Darf ich auch in eure Clique?«, fragte Helen arglos.

Jane lächelte herzlich. »Unbedingt. Wir würden uns freuen.« »Vielen Dank«, sagte Helen wieder. Und sie meinte es so. Vielleicht war diese Schule doch nicht so unerträglich. Die zwei waren jedenfalls großartig.

Das Heimweh, das sie verspürte, seit ihre Familie Amman verlassen hatte, ließ ein klein wenig nach.

Es war schön, Freundinnen zu haben.

Kapitel 3

»Was soll das denn, du komische Tucke?«

Helen berührte mit der Stirn die Matte und versuchte, sich auf das Gebet zu konzentrieren.

»Ich sagte, was soll das?«

Jemand versetzte ihr einen Tritt in die Seite. Ärger stieg in ihr auf, aber auch Furcht. Sie kannte die Stimme. Julie Manners. Die Queen der Schule. Und ein echtes Miststück.

»Ich mag keine dreckigen Araber«, sagte Julie.

Helen biss die Zähne zusammen und setzte sich zurück auf ihre Fersen, während sie stumm um Vergebung bat. Vor allem dafür, dass sie Julie am liebsten die Zähne eingeschlagen hätte.

»Oh, die Kameltreiberin ignoriert mich? Das solltest du nicht tun.«

»Allah akbar«, flüsterte Helen. Wieder beugte sie sich in Richtung Mekka vor und berührte mit der Stirn den Teppich.

»Seht euch das mal an, Mädels. Unsere kleine Haremsdame hier denkt, sie kann sich ausgerechnet in unserem Land benehmen wie ...«

Helen, die die Augen geschlossen hielt, hörte einen gepressten Laut, ein Stöhnen eher, dann aufgeregte Rufe. Sie betete weiter. Sie hörte ein scharfes Klatschen, dann einen zornigen Aufschrei.

»Lass die Finger von unserer Freundin.« Sally! Helen durchfuhr ein Gefühl purer Dankbarkeit. »Was ist – bist du neidisch, du fette Schnecke? Der Schönheitschirurg ist noch nicht geboren, der aus dir etwas Ansehnliches machen könnte. Du solltest wirklich beten, dass jemand ein Vorhängeschloss an deinem Kühlschrank anbringt.«

»Nimm deine Finger von mir.«

»Lass sie in Ruhe«, stimmten ihre Freundinnen ein.

»Ich möchte dir raten, dass du Helen in Ruhe lässt. Und zwar auch in Zukunft. Andernfalls marschiere ich direkt zu Miss Milton und erzähl ihr brühwarm, was ich gesehen habe. Dann kannst du deine Koffer packen.« Jane Morgan. Helen hörte den britischen Akzent.

»Hau bloß ab, Inselaffe. Und du – du texanische Schlampe. Die ganze Welt weiß inzwischen, dass Jimmy Quiznos dir am Samstag einen Korb gegeben hat.«

»Na klar, als ob ich mich auch nur mit Jimmy unterhalten würde. Der Typ ist so hässlich, dass sogar du mit ihm ausgehen könntest«, gab Sally zurück.

»Miststück!«, kreischte Julie, aber es klang, als habe sie sich schon ein ganzes Stück entfernt.

»Allah akbar«, flüsterte Helen wieder, diesmal etwas eindringlicher, dann erhob sie sich. Sie wandte sich um und sah gerade noch, wie Julie und ihre Truppe sich ans andere Ende des Hofs zurückzogen. Julie gestikulierte wild.

»Mach dir nichts draus«, sagte Sally, während Helen ihren Gebetsteppich aufrollte. »Sie ist eine dumme Kuh und hat keine Ahnung.«

»Hat sie dir weh getan?« Jane berührte sie leicht an der Seite. Helen fuhr zusammen. »Nein«, log sie.

Es würde einen stattlichen blauen Fleck geben, das stand fest. Aber die Beleidigungen taten noch mehr weh. Kameltreiberin, Haremsdame ... »Warum müssen sie so etwas sagen?« Ironischerweise fand Helen, dass sie in den Monaten, die vergangen waren, bereits einen Teil ihrer arabischen Identität verloren hatte. Baba sprach nur Englisch mit ihr – sie konnte ihren Eltern kaum noch folgen, wenn diese sich in ihrer Muttersprache unterhielten –, und manchmal verwirrten sie sogar die eigenen Sitten.

Sie gab sich alle Mühe, in ihrer eigenen Kultur verwurzelt zu bleiben, aber es fiel ihr zunehmend schwer. Diese ekelhaften Amerikanerinnen jedoch sahen natürlich nur ihre Fremdartigkeit; sie würden niemals anerkennen, dass Helen immer westlicher wurde.

»Ach, die müssen sich aufspielen. Sie finden es wahrscheinlich komisch, dass du noch keinen Freund hast.«

»Den hat Jane auch nicht.«

»Autsch«, schimpfte Jane sanft. »Taktgefühl ist nicht deine Stärke, oder?«

»Was heißt das – Taktgefühl?«

»Vergiss es«, warf Sally ein. »Du willst akzeptiert werden, richtig?«

»Sie hat doch uns«, wandte Jane ein, noch immer leicht verletzt.

»Ja, natürlich«, sagte Helen mit einem Hauch Sehnsucht. Sie senkte den Blick. »Aber es stimmt. Es wäre so viel einfacher, wenn die anderen ... kannst du das nicht verstehen?«

Und ob Jane das verstand. Sie warf Sally einen Blick zu. »Du hast recht. Die anderen werden nie aufgeben. Vor allem Julie und Melissa nicht. Das kann auf Dauer sehr anstrengend werden.«

»Nun, dann sollten wir etwas unternehmen.« Sally streckte sich wie eine Katze in der Sonne. »Jemand muss ihnen beibringen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht tun darf.« Verdutzt sah Jane ihre Freundin an. In dem weichen Texasakzent lag plötzlich echter Zorn, und Jane hätte beinahe geschaudert. Sally mochte zwar nicht gerade den hellsten Verstand haben, aber blöd war sie bestimmt nicht. Wenn es darauf ankam, hatte sie einen eisernen Willen, und im Augenblick war sie wütend.

»Wir geben eine Party«, sagte Sally schließlich.

»Eine Party?«, fragte Helen.

Jane lächelte. Schlau.

»Ja. Eine echte Party. Sozusagen die Party des Jahres. Nichterscheinen ist gleichbedeutend mit dem gesellschaftlichen Tod. Wir zeigen ihnen, dass ihr wirklich meine Freundinnen seid.« Ein gefährliches Licht leuchtete in Sallys Augen. »Und dass es Konsequenzen hat, wenn sie euch nicht in Frieden lassen.«

Helen warf einen Blick auf die Truppe von Mädchen, die sich am anderen Ende des Schulhofs versammelt hatten und laut und aufgesetzt lachten – wahrscheinlich über sie.

»Aber die werden doch niemals kommen«, warf sie ein. »Ich verstehe nicht, was du vorhast.«