9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie sind ganz normale Freundinnen – bis sie beste Feindinnen werden: Der mitreißende Roman »New York Ambitions« von Louise Bagshawe als eBook bei dotbooks. Sie haben viele Gemeinsamkeiten: Rowena und Topaz lieben die gleiche Mode, haben beide ehrgeizige Zukunftspläne – und schwärmen leider auch für denselben Mann ... Als Topaz ihre beste Freundin mit dem unwiderstehlichen Peter Kennedy erwischt, ist es mit der alten Harmonie ganz schnell vorbei. Und so startet ein Wettkampf, wie es ihn nur in New York geben kann: Wer macht die glanzvollere Karriere, wer schnappt sich den begehrteren Mann – und wer kann die raffinierteste Intrige gegen die andere spinnen? Doch als plötzlich der skrupellose Connor Miles auftaucht und versucht, Rowena und Topaz um ihren Erfolg zu bringen, finden die Rivalinnen sich auf derselben Seite wieder. Können sie sich wieder versöhnen – und den Aktienhai in seine Schranken weisen? »Man kann das Buch nicht zur Seite legen!« Cosmopolitan Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der aufregende Liebesroman »New York Ambitions – Auf der Suche nach dem Glück« von Louise Bagshawe wird Fans von Lauren Layne und Ivy Andrews begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 736

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch:

Sie haben viele Gemeinsamkeiten: Rowena und Topaz lieben die gleiche Mode, haben beide ehrgeizige Zukunftspläne – und schwärmen leider auch für denselben Mann ... Als Topaz ihre beste Freundin mit dem unwiderstehlichen Peter Kennedy erwischt, ist es mit der alten Harmonie ganz schnell vorbei. Und so startet ein Wettkampf, wie es ihn nur in New York geben kann: Wer macht die glanzvollere Karriere, wer schnappt sich den begehrteren Mann – und wer kann die raffinierteste Intrige gegen die andere spinnen? Doch als plötzlich der skrupellose Connor Miles auftaucht und versucht, Rowena und Topaz um ihren Erfolg zu bringen, finden die Rivalinnen sich auf derselben Seite wieder. Können sie sich wieder versöhnen – und den Aktienhai in seine Schranken weisen?

Über die Autorin:

Louise Daphne Bagshawe wurde 1971 in England geboren. Sie studierte Altenglisch und Altnordisch in Oxford und arbeitete anschließend bei EMI records und Sony Music in der Presseabteilung und im Marketing. 2010 zog sie als Abgeordnete der Tories ins Parlament ein. Seit ihrem 22. Lebensjahr veröffentlichte sie über 15 Romane und ist international erfolgreich.

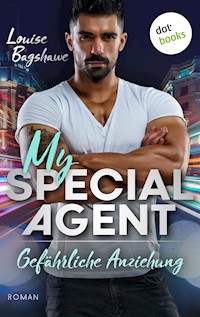

Louise Bagshawe veröffentlichte bei dotbooks bereits die humorvollen Liebesromane »Beim nächsten Fettnäpfchen wartet die Liebe«, »Liebesglück für Quereinsteiger«, »Und morgen klopft die Liebe an« und die Romane »Massots – Die Diamantendynastie«, »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« und »Glamour – Das Kaufhaus der Träume« sowie den Romantic-Suspense-Roman »Special Agent – Gefährliche Anziehung«.

Außerdem erscheinen von ihr die romantischen Großstadt-Romane: »Hollywood Lovers«

»Manhattan Affairs«

»London Dreamers«

***

eBook-Neuausgabe April 2023

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Career Girls« bei Orion, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel » Career Girls« bei Knaur. Der Roman erschien auch unter den Titeln »Göttin in Seidenstrümpfen« und »Göttinnen in Seidenstrümpfen« bei Knaur.

Copyright © der englischen Originalausgabe 1995 by Louise Bagshawe

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 bei Knaur Taschenbuch. Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.

Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)

ISBN 978-3-98690-603-0

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »New York Ambitions« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Louise Bagshawe

New York Ambitions

Roman

Aus dem Englischen von Gabriele Fröba

dotbooks.

Dieses Buch ist Barbara Kennedy-Brown gewidmet – meiner Komplizin bei allen Untaten

TEIL EINS OXFORD

Kapitel 1

Topaz stieß die Tür auf und stürmte ins Präsidentenbüro.

»Ich glaub’s nicht!« rief sie mit schriller Stimme. »Ich kann’s einfach nicht glauben! Ich hab’s geschafft! Ich hab’s wirklich geschafft! Das ist nicht zu fassen! Du bist einmalig, Rowena. Wie kann ich das jemals wiedergutmachen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!«

Sie ließ sich in den verschlissenen Samtsessel fallen und warf mit Schwung eine dicke Strähne roter Locken aus dem Gesicht.

Seufzend wandte sich Rowena vom Computer ab. Bei der Einladung an Gary Lineker, der in Oxford einen Vortrag halten sollte, mußte jedes Wort sitzen, und Rowena war zudem an einem besonders schwierigen Absatz angelangt. Sie lächelte ihre Freundin an. »Wovon redest du eigentlich?«

»Von der Times natürlich! Sie haben meinen Entwurf gelesen und wollen ihn haben – achthundert Wörter über Studienstipendien! In einer überregionalen Zeitung soll was von mir veröffentlicht werden! Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll«, sagte Topaz.

»Das ist ja riesig, Topaz. Wirklich, ganz toll. Ich freu mich für dich«, erwiderte Rowena. »Du bist eben einfach gut. Die sind doch froh, wenn sie jemanden wie dich kriegen.«

»Das verdank ich nur dir. Ohne deine Hilfe hätte ich den Auftrag nie bekommen.«

»Das ist doch Blödsinn, und das weißt du auch. Dad hat nur dafür gesorgt, daß dein Artikel den richtigen Leuten in die Hände fällt. Stevens hätte dir niemals den Auftrag gegeben, wenn dein Entwurf nichts taugen würde«, entgegnete Rowena.

Die beiden Mädchen sahen sich an.

»Nur Talent zählt, sonst nichts«, fügte Rowena hinzu.

»Wenn’s so ist, wirst du wohl kaum Probleme im Leben haben«, sagte Topaz.

Sie waren ein tolles Team, die beiden. Da waren sich alle einig. Eigentlich war es unmöglich, daß sie miteinander klarkamen, und im Grunde waren sie nur Freundinnen geworden, weil ihnen nichts anderes übrigblieb: Topaz Rossi, die lauteste und mit Abstand am besten aussehende Amerikanerin in Oxford, ein wahrer Wirbelwind, und Rowena Gordon, die geschmeidige Blondine, kühl, zielstrebig und mit jeder Faser die Tochter eines Gentlemans. Im zweiten Trimester an der Uni hatte sich Topaz mit Rowena getroffen, um ein Interview für die Universitätszeitung Cherwell zu führen. Dank ihres kultivierten und stets beherrschten Auftretens hatte Rowena die Herzen der Unionsmitglieder im Sturm erobert und schließlich mit eindeutigem Vorsprung die Wahl ins Komitee des Schriftführers gewonnen. Mit Papier, Bleistift und dem unerschütterlichen Vorsatz, Rowena wie die Pest zu hassen, war die Amerikanerin bei ihr aufgekreuzt. Topaz hielt Rowena für eine von diesen arroganten britischen Aristokratinnen, die nichts anderes im Kopf haben, als an der Universität ein bißchen Politik zu betreiben und sich dann irgendwann in einer standesgemäßen Ehe zu etablieren. Solche Mädchen konnte sie nur verachten – die wahren Feinde jeder Frau und eine Beleidigung für all diejenigen, die sich das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hart erkämpfen mußten.

Als sie Rowena schließlich sah, übertraf ihr Eindruck die schlimmsten Befürchtungen. Rowena trug ein Armani-Kostüm, für das sie wahrscheinlich Topaz’ Jahresbudget hingeblättert hatte, und jedes ihrer langen blonden Haare lag akkurat an seinem Platz. Sie roch nach einem teuren Parfum, ihr Make-up war makellos, und sie trug filigranen Goldschmuck. »Was glauben Sie, warum Sie diese Wahl gewonnen haben?« fragte Topaz in gelangweiltem Ton.

Rowena musterte sie kühl. Diese bescheuerten Amerikaner! Ein Blick, und man wußte Bescheid – hochgedrückte Brüste, gerade noch knapp vom Top bedeckt, endlos lange Beine in einem Wildleder-Mini, der zehn Zentimeter zu kurz war, und bis auf den halben Rücken ein wildes Durcheinander rubinroter Locken. Stolziert hier rein, als wär’s ihr Zuhause. Keine Frage, wie die’s geschafft hatte, nach nicht mal einem Trimester zum festen Team der Studentenzeitung zu gehören.

»Weil ich immer hart gearbeitet habe, Reden entworfen habe, hinter denen ich selbst stehen konnte, und weil ich mehr Spendengelder zusammengekriegt habe als irgendein anderer«, antwortete sie knapp. »Und was glauben Sie, warum man Ihnen diesen Beitrag zugeschustert hat?«

»Weil ich die beste Journalistin bei der Zeitung bin«, konterte Topaz.

Sekundenlang sahen sich die beiden an. Langsam verzog Topaz den Mund zu einem Lächeln und reichte Rowena die Hand.

Am Ende des Tages hatten die beiden erste Bande geknüpft. Im Laufe der nächsten zwei Wochen schlossen sie Freundschaft. Alle, die sie kannten, wunderten sich zunächst darüber. Rowena hielt man für kühl, reserviert und verdammt reich, und Topaz kannte man als feurige, sinnliche und zielstrebige Amerikanerin mit italienischem Blut in den Adern, eine Studentin, die sich mit ihrem Stipendium gerade so über Wasser hielt.

Im Grunde jedoch verband die beiden mehr, als man auf den ersten Blick meinen konnte. Beide hatten in den Augen ihrer Eltern bereits einen verheerenden Fehler begangen – sie waren als Mädchen auf die Welt gekommen.

Über mehr als tausend Jahre hinweg ließ sich der Stammbaum der Gordons von Ayrshire verfolgen. Bis auf ein paar Morgen Land waren Hab und Gut sowie das Familienwappen stets vom Vater auf den Sohn übergegangen, und das über Generationen hinweg. Nur Rowenas Vater, Charles Gordon, war es nicht gelungen, für einen Stammhalter zu sorgen. Drei Fehlgeburten hatten er und seine Frau hinnehmen müssen, und Rowena war gegen den Rat des Arztes gezeugt worden. Als Mary Gordon schließlich nach all den kummervollen Jahren zur Entbindung ins Londoner Guy’s Hospital ging, lief ihr Mann die ganze Nacht voller Stolz vor der Krankenstation auf und ab und grübelte, für welchen Namen er sich entscheiden sollte – Richard, Henry, Douglas, William oder Jacob. Um drei Uhr morgens kam die Krankenschwester freudestrahlend auf ihn zu.

»Ist er gesund?« fragte Charles ängstlich.

»Alles in Ordnung mit ihr, Sir«, erwiderte die Schwester lächelnd. »Sie haben eine hübsche kleine Tochter.«

Gino Rossi hätte Charles Gordon sicherlich nachfühlen können, was er empfand. Vielleicht hätte er aber auch mit Verachtung auf ihn herabgeblickt, denn schließlich hatte er bereits drei prächtige Söhne. Die Nachbarn beneideten ihn darum. Das vierte Kind sollte, wie Gino bereits beschlossen hatte, das letzte sein. Wie ein Verrat kam es ihm vor, als sich das Baby dann als Mädchen entpuppte. Was um Himmels willen sollte Gino Rossi mit einer Tochter anfangen? Er hatte ja noch nicht mal Schwestern gehabt. Nein, er zog es vor, dem kleinen Wurm kurz den Kopf zu tätscheln und ihn der Obhut der Mutter zu überlassen. Anna Rossi nannte ihre Tochter nach ihrem Lieblingsedelstein Topaz, ein Name, der gut zu dem rötlich-goldfarben schimmernden Flaum auf dem Kopf des kleinen Mädchens paßte.

Rowena Gordon mangelte es an nichts. Schon als man sie in ein Taufkleid aus alter Spitze steckte, ein Familienerbstück, stand alles für sie bereit. Mit sechs erhielt sie ein Pony, mit siebzehn den ersten Wagen und zwischendurch immer wieder die teuersten Kleider, die schicksten Skiurlaube, Ballett-Stunden, einen Kieferorthopäden in der Harley Street und überhaupt alles, was ihrem Vater nur in den Sinn kam. Er überhäufte sie mit Geschenken und glaubte so seine wahren Empfindungen für sie verbergen zu können, Empfindungen wie bittere Enttäuschung und das Gefühl, betrogen worden zu sein. Bis zu Rowenas sechstem Lebensjahr ging er dem Mädchen einfach nur aus dem Weg. Doch danach geriet er entweder schon über die kleinsten kindlichen Vergehen in Rage oder er behandelte sie schlicht mit kühler Höflichkeit. Und viel herzlicher war Mary Gordon ihr gegenüber auch nicht. Sie machte ihre Tochter dafür verantwortlich, daß ihr Mann ihr nur noch die kalte Schulter zeigte. Rowena empfand nichts als Erleichterung, als man sie mit sieben Jahren ins Internat steckte.

Ein kleines Wunder passierte, als Rowena zehn war. Mit einundvierzig Jahren wurde Mary Gordon wieder schwanger und trug ihr Baby bis zur Geburt aus. Diesmal wurden Charles’ Gebete erhört. Mit siebenundvierzig Jahren hatte er schließlich doch noch einen Sohn gezeugt, den einzigen Erben des Besitzes und des Familiennamens. Er und seine Frau waren überglücklich über das neugeborene Baby, es wurde ihr ein und alles. Nie wieder fauchte Charles Gordon seine Tochter an – von diesem Tag an ignorierte er sie.

Rowena fand sich mit dem Verhalten ihrer Eltern ab. Egal, wie sie sich ihr Leben eigentlich gewünscht hatte, sie mußte die Realität hinnehmen. Ihre Reaktion war simpel – von nun an nahm sie alles selbst in die Hand, lebte in ihrer eigenen Welt und verließ sich nur noch auf sich selbst.

Und von nun an bemühte sie sich auch nicht mehr um gute Noten, damit sie die Liebe ihrer Eltern gewann. Ihre Leistungen sollten ihr jetzt den Weg zum College ebnen. Die Universität lockte mit Unabhängigkeit, die wiederum Freiheit bedeutete. Außerdem wurde Rowena schon bald bewußt, daß ihr die Dinge in den Schoß fielen. Tatsächlich war sie das klügste Mädchen ihres Jahrgangs, für Rowena eine ganz neue Entdeckung. Verbissen, ohne sich Gefühle zu erlauben, kämpfte sich Rowena – außer in Kunst – an die Spitze der Klasse. Natürlich hatte sie Rivalinnen – Mary-Jane und Rebecca, zwei vergnügte, hübsche Mädchen, viel geselliger und beliebter als sie. Die beiden galt es zu übertrumpfen, in ihnen sah sie die wahre Herausforderung. Rowena hätte es nichts ausgemacht, bei der Abschlußprüfung bloß vierundsiebzig Prozent zu schaffen, vorausgesetzt, Becky und Mary-Jane erreichten nur dreiundsiebzig Prozent. Ihr wurde bewußt, daß es für sie wichtiger war, die Beste zu sein, als ein A zu bekommen. Doch im Endeffekt gelang ihr in fast allen Fächern beides.

Auf der anderen Seite des Atlantiks enttäuschte die kleine Topaz Rossi ihre Eltern gleichermaßen. Während Rowena sich zu einem snobistischen, kühlen und introvertierten Mädchen entwickelte, wurde aus Topaz ein rebellischer Wirbelsturm, ein Mädchen, das permanent in Tränen ausbrach und immer wieder Aufmerksamkeit forderte. Widerspenstig wie die wilde Mähne roter Locken, von der, wie Gino bemerkte, niemand wußte, woher sie die haben mochte, lehnte sie sich gegen alles auf. Sie flirtete mit den Jungs, und ihr Dad schlug sie. Sie legte Make-up auf, und ihre Mom zwang sie, einen Monat lang jeden Tag in die Kirche zu gehen. Ihre Mutter bemühte sich ehrlich, sie zu lieben, doch sie war am Ende ihrer Kräfte. Zu allem Unglück war Topaz auch noch so anders. Sie weigerte sich sogar, kochen zu lernen. Karriere wollte sie statt dessen machen, als ob sie bei ihrem Aussehen nicht einen netten Jungen finden konnte. Was stimmte nur nicht mit dem Kind? Begriff es etwa nicht, daß es ein Mädchen war?

Die Ungerechtigkeit schnürte Topaz die Luft ab, glich sie ihrem Vater doch viel mehr als seine Söhne. Sie war klug, empfindsam und leidenschaftlich, wenn die Wut sie erst mal gepackt hatte. Sie sehnte sich so sehr nach der Liebe ihrer Eltern. Wenn sie doch wenigstens Verständnis für sie gehabt hätten. Schließlich brachte sie die besten Noten aus der Grundschule nach Hause und auch die besten aus der High-School. Als Topaz sechzehn wurde, wollten ihre Eltern, daß sie von der Schule ging und im Geschäft half, doch sie weigerte sich, da sie mehr aus ihrem Leben zu machen gedachte. Topaz’ Lehrer glaubten, sie habe das Zeug zu einem Stipendium an der Oxford University und verkaufe sich unter Wert, wenn sie einen anderen Weg einschlug. Topaz wollte hoch hinaus.

Mürrisch verweigerte Gino seine Einwilligung. Nicht mal Topaz’ Tränen konnten ihn erweichen. Er wußte in seinem tiefsten Innersten, daß er seiner Tochter Unrecht tat und vor Stolz geplatzt wäre, wenn man Emiliano so eine Chance gegeben hätte. Doch die Wut betäubte alles. Warum schenkte ihm der Herr erst drei gewöhnliche Söhne, nicht besser als die Jungs aus der Nachbarschaft, und dann diese wilde kleine Tochter, die in allen möglichen Fächern die besten Noten heimbrachte, Fächer, die ihre Brüder nicht mal buchstabieren konnten? Was hatte sie schon davon, klüger zu sein als ihre Familie?

Gino neidete ihr den Erfolg, wünschte ihn sich eigentlich für seine Söhne, für sich. Nein, seine Erlaubnis, dieses Examen zu machen, würde sie niemals bekommen. Mit achtzehn sollte sie ihrer Mutter zur Hand gehen.

Tränen und Wut schienen sich in Topaz zu kristallisieren, hart wie ein Diamant. Also gut, dachte sie, wenn mein Vater mir den Rücken zuwendet, mache ich’s eben genauso. Heimlich bestand sie die Prüfung, woran sie nie gezweifelt hatte, und man bewilligte ihr das Stipendium.

Zwei Tage später packte sie ihre wenigen ordentlichen Kleider zusammen, gab ihren Brüdern und ihrer Mutter zum Abschied einen Kuß und stieg ins Taxi zum Flughafen. Immer noch weigerte sich ihr Vater, ihr seinen Segen mit auf den Weg zu geben.

Topaz setzte ein unbewegtes Gesicht auf, auch wenn ihr die Härte ihres Vaters im Grunde das Herz brach. Die perfekte Maske. Von nun an war sie auf sich gestellt.

Für beide Mädchen bedeutete Oxford das Tor zur Welt. Hier in dieser schönen alten Stadt, eingebettet in die sanften Cotswold-Hügel, hatten sie die Chance, es während dieses prächtigen Sommers zu etwas zu bringen. Ein ernsthaft betriebenes Studium konnte einem den Weg ins Leben ebnen.

Und Topaz und Rowena gaben wahrlich ihr Bestes.

Topaz wünschte sich mehr als alles andere, Journalistin zu werden. Sie wollte die Welt sehen, mit allen möglichen Leuten reden und ihre Erlebnisse für die Öffentlichkeit in anmutige Sätze und bissige Artikel verpacken, zusammen mit einem Foto und ein paar Zeilen zu ihrer Person. Sie wollte die Leute zum Lachen bringen, sie schockieren, wollte Persönlichkeiten hochjubeln, sie wieder untergehen lassen und Ansichten ändern. Wie durch Brillen sollten die Menschen die Welt sehen, und zwar mit ihren Augen. Entlarven, beobachten, unterhalten und erfreuen – all das sollten ihre Artikel leisten. Und nebenbei mußte eine Menge Geld rausspringen.

Als Topaz in Oxford ankam, stieg sie mit weichen Knien die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf, packte ihre Kleider aus und machte sich erst mal einen Kaffee. Dann ging sie hinunter zur Pförtnerloge am Eingang vom College, schrieb ihren Namen in die Liste der Erstsemester und sah die über sechzig Flugblätter in ihrem Fach durch, mit denen die verschiedenen Gruppierungen der Universität verzweifelt versuchten, Küken – wie man den Schwung neuer Studenten seit jeher nannte – für sich zu gewinnen. Darunter war auch ein Blatt von Cherwell, der Universitätszeitung, das um Volontäre warb. Topaz nahm es, faltete es zusammen und verstaute es in ihrem Geldbeutel. Alle anderen Papiere würdigte sie keines Blickes.

Auch für Rowena Gordon stand bereits fest, was sie tun wollte. Sie wußte aber zugleich, daß ihr Oxford dabei keine große Hilfe sein konnte. Sie träumte vom Plattengeschäft. Während der letzten beiden Jahre in der Schule hatte Rowena, die eiskalte Blondine, die dafür bekannt war, daß sie die Jungs nicht mal ansah, ihre Liebe zum Rock ’n’ Roll entdeckt. Zum erstenmal in ihrem Leben schein etwas ihr Innerstes zu berühren – dieser wilde, düstere Rhythmus der Musik, die dröhnenden erotischen Texte und das angsteinflößende Aussehen der Musiker. All ihre Freundinnen fühlten sich davon abgestoßen, doch Rowena fand es aufregend. Hard Rock schien eine eigene Welt zu sein, eine ganz andere als die, in der sie bis jetzt gelebt hatte. Er gab ihr ein neues Lebensgefühl.

Die Internatsleiterin erzählte Rowenas fassungslosen Eltern von der Leidenschaft des Mädchens. Wie konnte ihr Kind, das niemals Probleme gemacht hatte, von so einem Schund begeistert sein? Die Lehrerin redete immer wieder auf Rowena ein, erklärte unermüdlich, wie sehr sie diese Vorliebe mißbillige. Wenn sie ihren Vater unbedingt schockieren wolle, sei das nicht der richtige Weg. Doch sie kannte das Mädchen seit ein paar Jahren und spürte, was ihren Eltern verborgen blieb. In Rowenas jungfräulichem Fleisch brannte sexuelles Verlangen, und das machte sich Luft im wilden Tanz ihrer langen, schlanken Beine. Rowenas weiche, volle Lippen bargen auf einmal ein Versprechen.

Rowena war intelligent genug, ihre Wünsche für sich zu behalten. Die Musik mußte warten, bis sie den Abschluß in der Tasche hatte, und bis dahin hatte sie sich ausschließlich Oxford zu widmen. Gleich im ersten Trimester, nachdem Rowena im Christ Church College aufgenommen worden war, trat sie in die Oxford Union ein, in die einflußreichste Gesellschaft der Stadt. Rowena Gordons neues Ziel stand bald schon fest, sie wollte Präsidentin der Union werden.

Dreiviertel aller Erstsemester gehörten der Verbindung an. Sie besaß eigene Gebäude im Zentrum der Stadt, eine Kneipe mit besonders niedrigen Preisen und einen ständig überfüllten Cocktailkeller. Allgemein galt die Union als Kinderstube der politischen Elite. Führende Minister und Kabinettsmitglieder, von Gladstone bis Michael Heseltine, hatten früher in der Union Vorstands- und Präsidentenposten eingenommen. Während Topaz’ und Rowenas erstem Trimester hatten in nur acht Wochen Leute wie Henry Kissinger, Jerry Hall, Warren Beatty und die älteste Tochter des Königshauses auf dem Veranstaltungsprogramm gestanden.

Rowena entdeckte eine neue Leidenschaft. Sie konnte zwar nicht schreiben wie Topaz, aber sie lernte zu diskutieren und merkte, daß es sie beinahe wie ein sexueller Rausch packte, wenn sie eine Menge mit sich riß, zum Lachen brachte, schockierte, herausforderte und mit Blicken und Worten bannte. Schließlich ließ sie sich für die Unionswahlen als Kandidatin aufstellen und merkte schon bald, daß der Wahlkampf sie ebenfalls begeisterte – die rauhen Streitigkeiten, die Verbrüderungen, die man schloß und wieder brach, und die geheimen Treffen im Büro des Vorstands. Sie liebte die Floskeln und die diplomatischen Etikette – »Madam Librarian«, »Mr. Chairman«, »die ehrwürdige Lady von St. Hilda’s«.

»Was steht noch mal nächste Woche auf dem Programm?« fragte Topaz, die sich bemühte, sich nicht zu sehr von ihrem eigenen Triumph einnehmen zu lassen. Eine überregionale Zeitung! Eine überregionale Zeitung! Für Cherwell zu schreiben, war eine Sache, aber das ...!

»›Dieses College ist der Meinung: Frauen bekommen genau das, was sie verdienen‹«, zitierte Rowena.

Topaz lachte. »Also, Madam Librarian, ich kann’s gar nicht glauben, daß sie dich bei der Präsidentschaftskandidatur gegen so einen antreten lassen.«

Rowena lächelte kurz. »Ich kann’s selbst nicht glauben, wenn ich ehrlich bin«, gab sie zu. »Gilbert ist ein richtiger Idiot, wenn’s um Feminismus geht.«

In jedem Trimester fand einmal die Präsidentschaftsdebatte statt, die letzte große Show, bei der sich Vorstandsmitglieder und Kandidaten für die obersten Posten vorstellen konnten. Rowenas einzige wirkliche Konkurrenz war der Schriftführer, Gilbert Docker, der Prototyp eines braven Internatsschülers, mit fast schon unanständig blauem Blut. Gilbert fand es empörend, daß man Frauen in die Union aufnahm, und erst recht, daß man sie für den Vorstand kandidieren ließ. Früher, in der guten alten Zeit, hatten sie noch zusammen mit all den andern Bauerntrampeln von der Zuschauertribüne aus zusehen müssen.

»Cherwell steht wie eine Eins hinter dir«, versicherte ihr Topaz.

»Ich weiß«, erwiderte Rowena lächelnd. »Wenigstens wir beide können uns aufeinander verlassen. Komm, gehen wir auf ein Bier.«

Sie schlenderten die Broad Street in Richtung King’s Arms hinunter, ein Pub, wo sich schon seit Ewigkeiten mit Vorliebe Studenten von der Universität und vom Polytechnikum trafen. Die meisten Touristen, die tagsüber Oxfords hübsche Straßen bevölkerten, waren bereits wieder in ihre Sechs-Uhr-Busse gestiegen. Die warme, laue Abendluft streifte die beiden Frauen, und aus den Gärten vom Trinity College wehte der Duft von gemähtem Gras zu ihnen herüber.

»Hast du dich diese Woche mit Peter getroffen?« fragte Rowena.

Peter Kennedy war unter den Studenten in Oxford bekannt wie ein bunter Hund und außerdem Topaz Rossis Freund. Seit ein paar Monaten gingen die beiden miteinander, und Rowena beobachtete die romantische Beziehung mit Spannung. Inzwischen hatte sie herausbekommen, daß Peters Background eigentlich viel mehr ihrem glich. Nie hätte sie gedacht, daß ein Typ wie er an Topaz Rossi interessiert sein könnte – oder umgekehrt. Doch davon einmal abgesehen, war er einfach eine unglaubliche Erscheinung, ein Prachtkerl.

»Ja«, antwortete Topaz, und das Blut schoß ihr ins Gesicht. »Ich mag ihn wirklich gern. Er ist ziemlich ... ziemlich interessant.«

»Ziemlich aufsehenerregend, wolltest du wohl sagen«, erwiderte Rowena. »Da müssen wir uns nichts vormachen.«

Sie grinsten sich an, als sie den Pub betraten. Sie kannten sich einfach in- und auswendig.

»Gut gemacht, Topaz!« rief Rupert von der Bar herüber. »Ich hab die Sache mit der Times gehört.«

»Danke, Rupert.« Topaz winkte dem Redakteur zu. Mit ihm zusammen brachte sie die Zeitung heraus.

»Hallo, Rupe«, rief Rowena.

»Oh, Madam President«, sagte er.

»Spar dir die blöden Anspielungen«, entgegnete Rowena und kämpfte sich durch das Gedränge. »Gin mit Tonic, einen Labatt und irgendwas für Rupert, ich weiß nicht, was er will. Die Unkerei bringt nur Unglück.«

»Wenn nächste Woche mein Artikel zu deinem Konkurrenten raus ist, kann dir keiner mehr den Posten streitig machen«, behauptete er selbstgefällig. »Dafür muß ich den Kerl nicht mal durch den Schmutz ziehen. Ich hab einfach nur ein paar Zitate von ihm zusammengestellt, angefangen mit ›Für die Verbrechensrate sind die berufstätigen Mütter verantwortlich‹ bis hin zu ›Oxford wurde errichtet für die Söhne von Gentlemen, und daran sollte nichts geändert werden‹. Ich nehm ein Guiness, danke.«

Rowena und Rupert zwängten sich wieder durch das Gewimmel, steuerten einen Tisch an und nickten ein paar Freunden zu. Chris Johnson und Nick Flower, zwei von Rowenas Kandidaten, saßen neben Topaz.

»Sieh dir das an, Rupe, meine Laufburschen sind auch hier«, scherzte sie. »Da geht man auf einen harmlosen Drink mit Miss Gordon aus, und zu guter Letzt endet es in einer Kandidatenversammlung.«

»Stimmt«, bestätigte Rupert, »ihr werdet noch als Beamte enden, geschieht euch ganz recht. Ihr habt’s nicht besser verdient.«

»Wie sieht’s aus für uns, Jungs?« fragte Rowena.

»Auf das Christ Church College können wir uns verlassen«, sagte Nick, »wie immer. Aufs Oriel nicht.«

»Was für ’ne Überraschung.«

»Hertford College gibt dir hundertfünfzigprozentig seine Stimmen.«

»Gott segne Hertford«, warf Topaz ein.

»Amen«, ergänzte Rowena.

»Wir haben das Queen’s, Lincoln, Jesus und St. Peter’s um den Finger gewickelt. Mit dem Balliol’s ist das noch ein Problem. Und mit dem John’s auch.

»Warum denn das?« fragte Chris.

Nick zuckte mit den Schultern. »Weil Peter Kennedy beschlossen hat, Gilbert im Wahlkampf zu unterstützen, und jetzt die alten Beziehungen der Schule wieder aufleben läßt.«

Eine frostige Stimmung breitete sich am Tisch aus. Gilbert, dachte Rowena, ist nun wirklich nie eine echte Gefahr gewesen. Aber mit Peter lag die Sache schon anders.

Topaz faßte sie am Arm. »Mach dir keine Sorgen. Ich geh zu ihm und red ihm ins Gewissen. Er nimmt bestimmt Vernunft an.«

»Danke, du bist ein Schatz«, sagte Rowena. Was hätte sie nur ohne Topaz getan. Sie wollte jedoch nicht, daß Topaz in die politischen Kampflinien geriet. »Aber ich komm schon so damit klar. Das ist wirklich mein Problem. Ich werd’s schon packen.«

Peter Kennedy gegen Rowena Gordon, dachte Rupert und betrachtete die beiden hübschen Mädchen. Keine Frage, ein interessantes Rennen stand bevor.

Kapitel 2

»Können Sie mir bitte sagen, wo ich Mr. Kennedy finden kann?« fragte Rowena höflich.

Sie war sich nicht sicher, ob der Portier sie oder Peter Kennedy meinte, als er sich respektvoll an die Melone tippte.

»Aber natürlich, Madam. Mr. Kennedys Zimmer sind oben, Nummer fünf im ersten Stock.«

»Danke«, sagte Rowena.

Sie musterte kurz die Eingangshalle, in der – wie in fast allen Colleges in Oxford – jede Menge Blätter herumlagen, die für Vorlesungen, Vorträge, Jobs und Pizzabuden warben. Heute, am Freitag, hatte man soeben einen dicken Stapel der wöchentlich erscheinenden Ausgabe von Cherwell gebracht. Unter dem Fenster, gleich neben dem Schwarzen Brett, lagen die Zeitungen aus. Bevor alle vergriffen waren, schnappte sie sich schnell noch eine Ausgabe.

Ist ja klar, daß der im Christ Church ist, dachte sie.

Das Christ Church College hob sich von allen anderen Colleges ab. Es galt als das größte, angesehenste und snobistischste der Universität. Nur das St. John’s College hatte mehr Geld, und nur auf das Oriel sah man noch mehr herab. Nicht, daß sich »the House« – wie man das College seit jeher im Scherz nannte – darum geschert hätte. Im John’s liefen dafür jede Menge »Zweireiher« herum, die verbissen büffelten und dafür prädestiniert schienen, bei wissenschaftlichen Förder- oder Forschungsprojekten mitzumachen – farblose Idioten eben. Und das Oriel war nur ein billiger Abklatsch. Das Christ Church dagegen hatte ungefähr zwölf hohe Minister und neunzehn indische Vizekönige hervorgebracht. Die Eingangshalle gehörte zu den architektonischen Wundern Englands, und das Haus besaß eine private Bildersammlung mit Zeichnungen von Michelangelo und van Dyck.

Unmöglich für Peter Kennedy, irgendein anderes College zu besuchen, dachte Rowena und lächelte unwillkürlich. Genau wie für mich.

Rowena ging durch den Tom Quad, den prächtigen Innenhof, und bewunderte die grauen elisabethanischen Steinquader, die das sanfte Licht der untergehenden Sonne umschmeichelte. Hinter ihr schlug die Uhr des Tom Tower die volle Stunde, allerdings fünf Minuten zu früh, da das College genau einen Grad westlich von Greenwich lag. Eine furchtbare Nervosität befiel sie, als stünden sogar die verschlungenen Pfade und die gemeißelten Wasserspeier auf Gilberts Seite, nun, da Kennedy ihn unterstützen wollte. Sie mußte ihn unbedingt auf ihre Seite ziehen. Eine andere Chance hatte sie nicht.

Jemand hatte unter dem hohen Bogengang, der zur Vorhalle führte, das übliche Plakat aufgehängt, das über die Unionswahlen informierte. Es kündigte die Wahlen an, stellte die Kandidaten vor und wies darauf hin, daß jeder Verstoß gegen die Wahlregeln an J. Sanders, den bevollmächtigten Wahlleiter, weitergeleitet werde, was sowieso niemanden interessierte. Da die Regeln besagten, daß man nicht für Stimmen werben und erst recht keine Wahlzusammenschlüsse oder, mit anderen Worten, Kandidatenlisten aufstellen durfte, strafte einfach jeder das ganze Wahlgesetz mit Nichtachtung. Nur am Tag der Wahl, an dem die Wahlhelfer den Wahlkämpfern das Leben so richtig zur Hölle machten, erinnerte man sich plötzlich wieder an die vielen Verbote. Jeder, der beim Wahlkampf dabei war, mußte, sobald er selbst nicht mehr kandidierte, als Wahlhelfer einspringen, woraus meistens ein Riesenspaß wurde.

Rowena sah sich die Kritzeleien auf dem Poster an und freute sich, daß jemand »Schwätzer« hinter Gilberts Namen geschrieben hatte. Sie lachte, als sie »Topaz Rossi, St. Hilda’s« handschriftlich auf der Kandidatenliste des feststehenden Komitees entdeckte. Meine Freundin, das Sexsymbol. Schon tausendmal hatte sie versucht, Topaz zur Kandidatur zu bewegen, aber die war nur daran interessiert, Interviews zu führen, lang und breit über den ganzen Rummel zu berichten und sich damit jede Menge Streß aufzuhalsen. »Tina Brown hat schließlich auch keine Zeit für die Union gehabt«, war ihre herablassende Standardantwort.

Rowena schlenderte durch die prächtigen Kreuzgänge der Kathedrale in Richtung Old Library. Die Treppe, die hinaufführte, lag hinter einer schweren hölzernen Tür mit Eisenbeschlägen, die dem Portal einer Burg glich. Vielleicht, malte sich Rowena aus, hatte man hinter der Tür zu Zeiten von Bloody Mary Protestanten eingesperrt.

Mit pochendem Herzen stieg sie die Stufen hinauf und klopfte laut bei Kennedy an. Schließlich bin ich die Bibliothekarin der Union, sagte sie sich, und er ist eine Bedrohung, mit der ich irgendwie fertig werden muß, mehr nicht.

Peter, durchtrainiert und braungebrannt vom Rudern, öffnete die Tür. »Miss Gordon«, begrüßte er sie, »ich freue mich, Sie zu sehen. Ich hab Sie schon erwartet. Wollen Sie nicht reinkommen?«

Rowena betrat das luxuriöseste Studentenzimmer, das sie jemals gesehen hatte. »Danke. Aber nennen Sie mich doch Rowena, Mr. Kennedy.«

»Nur, wenn du Peter zu mir sagst«, erwiderte er lächelnd und forderte sie mit einer einladenden Handbewegung auf, in einem Sessel Platz zu nehmen. »Schließlich bin ich mit deiner besten Freundin zusammen. Es wundert mich, daß wir uns bis jetzt noch nicht kennengelernt haben.«

»Tja, den Punkt hätten wir dann ja abgehakt«, sagte Rowena, beschämt, weil sie einen Anflug von Eifersucht spürte.

Mein Gott, sah der Typ gut aus in dem dunkelblauen Trainingsanzug, auf dessen Rückenteil in großen weißen Buchstaben ›House‹ stand. Die Farbe seiner Kleidung unterstrich die Wirkung seiner blauen Augen und seines leuchtend blonden Haars. Durch seine Größe und seinen kräftigen Körperbau kam er Rowena älter vor als dreiundzwanzig, eher wie fünfundzwanzig. Nicht aufdringlich, aber unübersehbar stellten einige Dinge im Zimmer seinen Reichtum zur Schau, zum Beispiel die antike goldene Kastenuhr und die Erstausgaben im Ledereinband, die kein Büchereietikett trugen. Das Bett war mit einer Daunendecke und irischen Leinen ausstaffiert, ein Luxus, den wohl selbst Christ Church seinen Bewohnern nicht zu bieten hatte. Peter Kennedy studierte Altenglisch bei Richard Hamer, einen Universitätslehrer in Oxford, eine Koryphäe mit langjähriger Erfahrung und zudem ein netter Mensch, aber es standen auch Werke über Wirtschaftslehre für Fortgeschrittene auf dem Regal. Zwei Paar Ruder lagen auf dem Bett bereit, mit Ruderblättern, wie sie nur die Besten benutzen konnten. Und, bei Gott, zu denen zählt er, dachte Rowena.

»Kaffee?« fragte er.

»Ja, bitte«, antwortete Rowena. Wenn seine hübschen Augen sie nur nicht so eingeschüchtert hätten, dann wäre ihr die ganze Sache leichtergefallen. »Wahrscheinlich weißt du, warum ich hier bin«, sagte sie. »Ich hab gehört, daß du dieses Trimester Gilbert Docker unterstützen willst. Du solltest wissen, daß ich den Sieg so gut wie in der Tasche habe, wenn du dich nicht einmischst.«

»Und warum sollte dann der Einfluß eines Außenstehenden so ausschlaggebend sein?« fragte Peter gelassen und rührte seinen Kaffee um.

»Genau weiß ich das auch nicht«, sagte Rowena, in der Hoffnung, ihn vielleicht mit Ehrlichkeit um den Finger wickeln zu können. »Aber mir wär’s lieber, es nicht darauf ankommen zu lassen. Glaub mir, ich weiß, wie bekannt du hier bist und daß du die Macht hast, Stimmen an dich zu reißen. Du hast Einfluß auf die Ehemaligen des Eton College, die Sportler ...« sie zögerte einen Moment »... und die Frauen.«

Peter reichte ihr eine Tasse Kaffee.

»Ich glaub nicht, daß Gilbert seinen Stand noch verbessern kann«, fuhr sie fort, »aber sollte es doch möglich sein, dann nur mit deiner Hilfe.«

Er setzte sich ihr gegenüber und maß sie mit abschätzenden Blicken. Hübsch. Langes blondes Haar, grüne Augen, schlanke lange Beine und offensichtlich eine richtige Lady. Natürlich noch Jungfrau.

»Und warum sollte ich dir helfen?« fragte er. »Gilbert ist der Sohn eines Freundes meiner Familie. Wenn du mich überreden willst, ihm nicht den Rücken zu stärken, müßtest du schon ein paar sehr gute Gründe anführen.«

Er blockt schon mal nicht von vornherein ab, dachte Rowena. Ist er wirklich daran interessiert, ob ich für den Job qualifiziert bin? Den meisten Leuten war das völlig gleichgültig.

»Ich bin mit Abstand die beste Kandidatin«, sagte sie, »und von dir erzählt man sich, daß du deine Gunst nach Leistung vergibst.«

Er lächelte amüsiert. Ein kluger Schachzug von ihr.

»Als Schriftführerin hab ich dafür gesorgt, daß doppelt so viele Veranstaltungen stattfinden, und die bringen zum erstenmal seit vier Jahren Profit. Als Bibliothekarin hab ich Leute wie David Puttnam und Mick Jagger zu einem Vortrag überreden können. Ich hab in jedem Unionskomitee schon mal mitgearbeitet, und bei der Weltmeisterschaft im Debattieren hab ich für Oxford gesprochen.«

»Haben wir denn gewonnen?« wollte Kennedy wissen.

»Nach Edinburgh sind wir Zweite geworden«, antwortete Rowena und grinste. »Die Kampfrichter aus Cambridge konnten sich einfach nicht zu einem gerechten Urteil durchringen.«

»Klassischer Fall von Minderwertigkeitskomplex«, stimmte Kennedy zu.

»Gilbert will natürlich gleich in den Vorstand kommen. Er hat’s nur bei der Wahl geschafft, weil’s keine ernsthaften Konkurrenten gab. Der kann sich nicht mal dazu aufraffen, auf einer Versammlung der ständigen Komitees aufzukreuzen. Genau zwei Partys hat er angeleiert, wobei er zwei Sponsoren an Land gezogen hat, die ich schon ausfindig gemacht hatte. Er will seine Präsidentschaft bei der Union nur auf seine Beziehungen zu den Handelsbanken stützen. Wenn er den Posten gekriegt hat, schert er sich vielleicht nicht mal mehr um seine eigenen Debatten.«

Offenbar ganz ihrer Meinung, nickte Kennedy. »Ich brauch ein bißchen Bedenkzeit«, sagte er schließlich, »denn ich will dir nicht irgendeine vage Antwort geben, mit der du nichts anfangen kannst.«

Freudig überrascht erhob sich Rowena und streckte ihm die Hand hin.

Er beugte sich über die Hand, hob sie langsam an die Lippen und küßte sie. Wie ein Stromstoß jagte ein Schauer durch ihren Körper.

»Wirklich unverzeihlich von Topaz, daß sie dich immer von mir ferngehalten hat. Wenn ich dich schon vorher gekannt hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, Gilbert zu unterstützen.«

Für einen Moment schoß Rowena der Gedanke durch den Kopf, wie Topaz nur an so einen tollen Kerl geraten konnte. Es erstaunte sie, daß er sich für eine Amerikanerin entschieden hatte. Und trotzdem ...

»Also, vielen Dank auch, daß du dir für mich Zeit genommen hast«, sagte sie. »Wir hören dann voneinander.«

Topaz und Rowena saßen in Topaz’ Zimmer im Hall Building, einem Gebäude des St. Hilda’s College. Eine große Kanne Tee stand bereit, und um sie herum herrschte wildes Durcheinander. Während sie sich Schokoladenkekse in den Mund stopften, blätterten sie die alten Ausgaben von Cherwell durch. Topaz mußte für eine Mappe mit Arbeitsproben die besten Artikel zusammenstellen. Eigentlich war Topaz’ winziges Zimmer, das früher einmal einem Lehrer der Universität gehört hatte, recht hübsch, aber irgendwann hatte man es genau in der Mitte geteilt, um zwei Studentenbuden daraus zu machen. Also blieb Topaz nur ein halbes Fenster mit Blick über die prächtigen Hilda-Gärten hinunter auf den Fluß. Rosen und üppiges Geißblatt blühten.

»Mein Gott, bin ich müde«, jammerte Topaz. »Dieser beschissene Computer ist um drei Uhr heute morgen abgestürzt, und wir mußten alle dableiben und noch mal alles neu tippen. Hast du schon mal versucht, aus einer Cola-Dose zu trinken, die jemand kurz davor als Aschenbecher benutzt hat? Nein? Na ja, du hast nichts verpaßt.«

Rowena, die sich gerade ein Plätzchen in den Mund gesteckt hatte, unterdrückte ein Lachen.

»Ich muß morgen in einem Tutorium den ersten Beitrag über Molière bringen. Das darf ich auf keinen Fall sausenlassen, ich bin schon das letztemal krank geworden. Heute nacht ist also Krisensitzung wegen des Essays angesagt, und jetzt muß ich hier für die großen Jungs was zusammenstellen, um den Job zu kriegen, und kann’s vermasseln, weil ich vollkommen erledigt bin.«

»Ich hab was für dich.« Topaz warf ihrer Freundin die letzte Ausgabe von Vanity Fair zu. »Da ist ein riesiger Artikel über David Geffen drin.«

»Super!« Rowena schnappte sich die Zeitschrift. »David Geffen ...«

»... ist göttlich, ich weiß, ich weiß«, vollendete Topaz den Satz.

Rowena himmelte David Geffen, den legendären amerikanischen Musikmogul, an. Zwei Plattenfirmen hatte er aus dem Boden gestampft und mit beiden einen riesigen Erfolg gelandet. Mit einem Namen, für den niemand einen Cent gegeben hätte, hatte er es zum Milliardär gebracht. Seine Biographie, die mal in der New York Times gestanden hatte, hing über Rowenas Bett.

»Ja und?« verteidigte sich Rowena. »Du würdest einen Kilometer auf Glasscherben laufen, nur um fünf Minuten mit Tina Brown zu verbringen.«

»Zehn Kilometer«, erwiderte Topaz und seufzte bei der Vorstellung. Tina Brown war jung, hübsch, glücklich verheiratet und mit Abstand das größte Genie im Journalismus, jedenfalls nach Topaz Rossis Einschätzung. Sie hatte Oxford verlassen und angefangen, in Redaktionen zu jobben. Anscheinend mußte sie nur den Fuß in einen Verlag setzen, schon verdoppelte sich die Auflage der Zeitschrift. Inzwischen gab sie Vanity Fair heraus und hatte es geschafft, Klatschgeschichten aus der Welt der Stars mit ernsthaften Beiträgen zu kombinieren. Die aufregendsten Titel hatte immer diese Zeitschrift zu bieten, vielleicht noch aufregender als die von Cosmopolitan – falls das überhaupt möglich war.

»So weit würd ich’s, verdammt noch mal, auch gern bringen!« bekannte Topaz.

»Immerhin hast du Cherwell.«

»Mit Vanity Fair ist das wohl kaum zu vergleichen, oder?« fragte Topaz voller Sarkasmus.

»Es ist jedenfalls ein Anfang. Du bist schließlich schon bei der Times gelandet.«

»Das stimmt allerdings«, gab Topaz zu, und ihre schlechte Laune verflog. »Wie läuft die Debatte?«

»Keine Probleme«, erklärte Rowena höchst zufrieden. »Du meinst wegen Gilbert Docker? Den mach ich fertig.«

»Was hat Peter gesagt?« wollte Topaz wissen. Erstaunt stellte Rowena fest, daß Topaz rot geworden war. Irgendwie kam es ihr immer ein wenig unanständig vor, mit Rowena über Peter zu reden. Auch wenn man es kaum glauben konnte, war Rowena schließlich noch Jungfrau.

»Er will darüber nachdenken. Trefft ihr euch heute abend noch?«

»Ja«, antwortete Topaz, froh darüber, daß Rowena selbst mit der Situation fertig geworden war. Es wäre ihr ein Greuel gewesen, mit Peter die Politik der beiden Kandidaten auszudiskutieren.

Eine kurze Pause entstand.

»Na, dann laß uns das hier mal fertig kriegen«, sagte Rowena und nahm sich den Bericht über den Magdalen May Ball vor.

Topaz wand sich vor Vergnügen, den nächtlichen Tau auf der Wiese unter sich spürend. Über ihr zeichneten sich die Türme der alten Stadt vor dem schwarzen Abendhimmel ab. Sie lagen nur ein paar Meter vom Ufer entfernt, und manchmal nahm Topaz außer ihrer brennenden Leidenschaft auch das Murmeln des Wassers wahr. Mein Gott, was war das für ein schöner Ort. In New York überstrahlten die Neonlichter der Stadt die Sterne, doch hier konnte sie, während Peter sie mit erfahrenen Händen berührte, die funkelnden Lichter sehen, die wie Brausepulver verstreut am Himmel glitzerten.

Peters Zunge wanderte mit schnellen Bewegungen über die Mittellinie ihres Oberkörpers hinauf und hinunter, seine Fingerspitzen kitzelten und liebkosten sie zugleich. Sie wurde noch empfänglicher für seine Berührungen, ein Kribbeln fuhr durch ihren Körper. Bereit, ihn in sich aufzunehmen, spreizte Topaz die Beine. Sein Gewicht lastete auf ihr, und sie spürte, wie er mit mächtiger Erektion in sie eindrang. Seine Kraft gefiel ihr, manchmal wünschte sie sich sogar, er wäre noch ungestümer. Doch bei Peter, der Sex als Kunst betrachtete, war das undenkbar.

Sie spürte, wie seine Finger abwärts glitten, ihren Bauch und die empfindlichen kleinen Hautpartien unterhalb ihrer Hüften berührten, sie in Flammen und Vibration versetzen wollten. Lange hatte er ihren Körper studiert, und nun wußte er, wie er sie stimulieren konnte.

Topaz bewegte sich mit ihm im gleichen Rhythmus und wurde immer heißer. Bald schon würde sie kommen, das spürte sie. Sie wand sich los, so daß sie mit den Hinterbacken seinen Penis massieren konnte. Überrascht von einer neuen Welle der Lust, rang Peter nach Luft, zog sich zurück und legte sich so hin, daß er in sie eindringen konnte. Heiße Wellen jagten durch Topaz, und sie öffnete sich ihm noch weiter.

»Jetzt!« rief sie, und Peter drang erneut in sie ein und zog sich dann so weit wieder zurück, daß er, geschmeidig von ihrer Feuchtigkeit, beinahe aus ihr herausglitt. Er wurde härter in ihr, stand kurz vor dem Orgasmus, faßte sie an den Schultern und stieß schneller zu. Topaz wurde immer erregter und seufzte. Vielleicht ging jemand über die Wiese und sah die beiden. Sie stöhnte – jeden Moment würde sie kommen. Ihre harte Bauchmuskulatur schmolz dahin, bebte, jagte ihr kleine Wellen durch den Körper und das lange Schaudern eines Orgasmus. Peter wurde steif vor Lust, kam und entspannte sich auf ihr.

Topaz gab ihm einen Kuß auf die Schulter. »Du bist einmalig.«

»Ich? Nein, Baby«, entgegnete er, »du bist phantastisch.«

Er rollte von ihr herunter, und sie lagen erschöpft Seite an Seite am Ufer.

»Es ist unglaublich romantisch hier«, sagte Topaz. »Ich kann’s gar nicht glauben.«

Topaz war überglücklich. Peter behandelte sie sanft, einfühlsam und zärtlich. Die Jungs in Brooklyn, die sie nur befummelt hatten, waren gar kein Vergleich. Und ihr Vater hatte tatsächlich gewollt, daß sie einen von denen heiratete! Wenn Gino diesen überwältigenden, reichen Gentleman aus England sehen könnte, würde er Zustände bekommen. In einer kurzen Rachephantasie malte sich Topaz aus, wie sie Peter mit zum Abendessen nach Hause brachte und ihr Poppa sich überschlug, um dem Jungen die Füße zu küssen. Nicht, daß sie jemals wieder die Schwelle dieses Mistkerls übertreten hätte.

»Schön, daß es dir gefällt«, sagte Peter. Er suchte nach seinem Jackett, kramte eine Schachtel Zigaretten hervor und zündete sich eine an. Weiß und wohlriechend kringelte sich der Rauch in der Dunkelheit. »Deine Freundin Rowena ist heute bei mir gewesen«, erzählte er dann. »Wegen der Union. Sie wollte, daß ich Gilbert meine Unterstützung entziehe.«

»Ja, das hat sie erwähnt«, erwiderte Topaz etwas unsicher. Inzwischen hatte sie wahrlich begriffen, daß alles, was mit der Union zu tun hatte, eine todernste Sache war. Daß sie Rowena an diesem Nachmittag ihre Hilfe angeboten hatte, vergaß sie am besten ganz schnell wieder. Peter sollte schließlich nicht denken, daß sie sich einmischen wollte.

»Das Problem ist nur, daß ich ihm gegenüber verpflichtet bin«, sagte Peter leichthin. »Ist dir kalt, Liebling? Nein? Vielleicht kann ich mich da irgendwie rauswinden, aber das wird ziemlich knifflig.«

Topaz rollte sich an seiner warmen Seite zusammen. Seine Zärtlichkeiten brannten ihr noch auf der Haut. »Ihr Jungs werdet euch schon einig«, meinte sie.

Peter ließ den Arm herunterrutschen, so daß er ihre vollen, festen Brüste spürte – ein gutes Gefühl. Mit Topaz Rossi zusammenzusein, machte großen Spaß. Sie war begierig, begeisterungsfähig und witzig. Daß Rowena Gordon ihre Freundin sein sollte, überraschte ihn allerdings. Die beiden waren vollkommen unterschiedlich.

Müßig ließ er seine Gedanken schweifen und rief sich das Bild von Rowena ins Gedächtnis, wie sie an diesem Morgen gekommen war, um die Sache mit ihm zu klären – ihr schimmerndes blondes Haar, ihr anmutiger Gang, ihre perfekten Manieren. Mit Topaz zusammen konnte er das Exotische entdecken, doch als er mit der schlanken, eleganten Rowena Gordon gesprochen hatte, schien er in einen Spiegel geblickt zu haben. Auch das hatte Peter Kennedy als sehr anziehend empfunden.

»Ja, überlaß das nur uns, Liebes«, erwiderte er. »Wir finden schon eine Lösung. Sag deiner Freundin, sie soll noch mal bei mir vorbeikommen.«

Kapitel 3

»Topaz, bitte«, sagte Rowena.

Die beiden schlenderten über den breiten Kiesweg, der die Rasenanlagen um das Christ Church College teilte, zum Fluß hinunter. Die traditionellen Sommer-Ruderwettkämpfe, Eights Week genannt, waren in vollem Gange. Außer dem St. Hilda’s, das nur für Frauen war, schickte jedes College ein Männer- und ein Frauenteam in den Wettbewerb. Alle Studenten kämpften verbissen. Zwei voll ausgestattete Cherwell-Reporterteams hatte Topaz auf das Ereignis angesetzt, und die Unionsmitglieder hatten morgens nur eins im Sinn, nämlich sich so schnell wie möglich vor dem Bootshaus von ihrem College zu versammeln. Gab es einen anderen Platz, an dem sich ein Student, mochte er noch so ehrgeizig sein, jetzt aufhalten konnte? Die Sonne brannte vom Himmel, das Wasser glitzerte und der Alkohol floß reichlich. Wie jedes Jahr tummelten sich bei diesem Wettkampf Tausende von Jugendlichen am Flußufer. Auch jetzt schon, um zehn Uhr morgens, mußten sich Rowena und Topaz durch die Massen drängen. Den Studenten kam es sicherlich vor, als wären sie ausnahmsweise mal im Morgengrauen auf den Beinen, denn normalerweise lagen sie um diese Zeit noch in den Federn.

»Nein, verdammt. Wie oft willst du denn noch fragen? Ich hab nein gesagt, und dabei bleibt’s«, erwiderte Topaz, und Rowena hörte einen scharfen Unterton heraus. »Ich werde nicht bei Peter für dich vorsprechen. Ich will da nicht reingezogen werden. Capisce?«

»Schon verstanden. Trotzdem brauch ich deine Hilfe.« Rowena wollte sich nicht so einfach abwimmeln lassen. »Ich muß Peter überzeugen. Wenn er sich schon nicht auf meine Seite stellt, dann darf er wenigstens nicht für Gilbert arbeiten.«

»Was muß ich denn noch tun, damit du endlich mein Nein verstehst?« fragte Topaz. »Peter ist mein Freund, und für ihn ist die ganze Sache genauso wichtig. Wenn ich mich einmische, läßt er mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Reicht’s denn noch nicht, daß jeder verdammte Artikel, den ich für die Zeitung schreibe, nur davon handelt, was für ein Arschloch Gilbert Docker ist?«

»Doch, und du weißt ja auch, daß ich dir wirklich dankbar bin, aber ...«

»Nein, jetzt ist Schluß«, unterbrach Topaz sie ungeduldig und strich sich eine dicke Strähne roter Locken aus der Stirn. Immer wieder verschlug es Rowena die Sprache, wenn sie ihre unverschämt gut aussehende Freundin betrachtete. An diesem Tag trug Topaz abgeschnittene Drillich-Shorts, die über dem knackigen Po recht knapp saßen. Der dünne Stoff reichte gerade bis zum Ansatz der festen, braungebrannten Oberschenkel. Außerdem trug sie ein gelb gemustertes T-Shirt, das über dem flachen Zwerchfell endete. Unter dem Stoff zeichneten sich deutlich ihre prallen Brüste ab. Rowena empfand Neid, doch sofort fühlte sie sich schuldig.

»Du mußt selbst mit ihm reden, Rowena. Das ist doch sowieso deine Stärke.«

»Ich sehe ihn in der letzten Zeit öfter als du«, wandte Rowena vorsichtig ein.

Für den Bruchteil einer Sekunde traf Topaz’ Blick sie. »So schlimm kann’s ja nun auch nicht sein«, sagte sie. »Er ist ja kein Unmensch. He, irgendwann magst du ihn bestimmt richtig gern. Schließlich mußt du mit ihm tanzen, wenn wir mal heiraten. Das ist doch bekannt, daß das eine der wichtigsten Aufgaben der Brautjungfer ist.« Sie grinste.

»Hochzeit! Meinst du nicht, daß du die Sache ein bißchen überstürzt?« platzte Rowena heraus.

»Vielleicht. Laß uns das Thema jetzt abschließen«, bat Topaz.

»Ich will mich gern hinter dich stellen, aber zieh mich bitte nicht in die Sache mit rein. Okay?«

»Okay«, willigte Rowena ein, wandte den Blick ab und schluckte ihre Wut hinunter. »Wir sehen uns später, ja, Tope? Ich will mal schauen, wie wir vorankommen.«

»Klar«, antwortete ihre Freundin, winkte ihr munter zu und machte sich auf den Weg zu einem Hot-dog-Stand.

Während sie am Fluß entlang zum Christ-Church-Bootshaus ging, mußte Rowena gegen ihre Wut ankämpfen. Niemandem wäre das aufgefallen – sie schlenderte gemächlich und winkte jedem zu, der ihr auch nur im entferntesten bekannt vorkam. Allen anderen schenkte sie ein strahlendes Lächeln.

Sie sah gut aus und war sich dessen auch bewußt. Schön, glücklich, selbstsicher und elegant. Im hellen Sonnenschein schimmerte ihr Haar beinahe wie Platin, und das lange Baumwollkleid, für das sie sich an diesem Morgen entschieden hatte, umschmeichelte ihre schlanke Gestalt. Nur ein Hauch von Make-up lag auf ihrem Gesicht, die Lippen herzförmig nachgezogen und die Augen durch beigen Lidschatten unterstrichen. Auf ihre Art sah sie genauso sexy aus wie Topaz Rossi. Doch Topaz Rossi war es, die mit Peter Kennedy ging, nicht sie.

Und indem ich die Politik ins Spiel gebracht habe, bin ich bei ihm sowieso unten durch, dachte Rowena, während sie Emily Chan, einer ihrer Freundinnen aus der Lady Margaret Hall, spielerisch einen Kuß zuhauchte. Warum tut sie mir nicht einfach den Gefallen? Warum muß ich unbedingt zu ihrem bescheuerten Freund ein enges Verhältnis aufbauen? Wenn ich mit einem Jungen zusammen wäre, der bei einer überregionalen Zeitung arbeitet, würde ich einfach mal ein paar Takte mit ihm reden ...

Um Rowena herum brachen Beifallsrufe aus, als das Merton’s Frauenteam vorbeisauste. Die Ruderblätter der Frauen durchteilten kraftvoll das Wasser, dicht gefolgt vom Orielteam.

»Los, Merton!« rief sie und hüpfte aufgeregt auf der Stelle. Alte Rivalitäten zwischen Christ Church und Oriel spornten sie an. Hauptsache, die Jungs trugen nicht den Sieg davon ...

»Ja, macht weiter so!« rief eine Stimme hinter ihr. Plötzlich wurde es, als ihr jemand von hinten ein Christ-Church-Halstuch um den Kopf legte, verknotete und festzog, dunkel um Rowena. »Na, wer bin ich?« flüsterte ihr der Unsichtbare ins Ohr. Eine tiefe männliche Stimme, in der ein Lachen mitschwang.

»Laß das, Kennedy«, fuhr Rowena ihn an.

Er lockerte den Knoten, so daß sie wieder sehen konnte. »Du bist einfach zu leichtsinnig, Rowena, schaust nicht mal, wo du hingehst. So kannst du noch mal jede Menge Ärger kriegen.« Rowena riß sich das Tuch vom Hals. »Was machst du hier?« Er hob eine Augenbraue. »Dasselbe wie du. Ich feuer Sam und seine Jungs an.« Er wies mit dem Kinn in Richtung des Christ-Church-Bootes, das direkt vor ihnen am Ufer lag. Sam Wilson, Captain of Boats, und seine Mannschaft, zusammengestellt aus den besten Männern, warteten auf ihren Einsatz. »Deshalb bist du doch hier, oder nicht?«

»Na klar«, antwortete Rowena kühl.

Verdammt, warum sah er sie so an? Warum wanderte sein Blick an ihr hinunter? Wie reagierte man als Frau in so einer Situation? Sollte sie sagen: He, Junge, du gehörst zu Topaz?

»Bist du sicher, daß dein Erscheinen hier nicht nur ein Teil der Wahlkampagne ist?« neckte er sie. »All die Wähler in greifbarer Nähe ...«

»Bist du sicher, daß du nicht hier bist, um die Erinnerung an alte Siege aufleben zu lassen?« konterte sie.

Im letzten Jahr war Peter Captain of Boats gewesen und hatte Christ Church zum Sieg verholfen. Es war sogar im Gespräch gewesen, ihn für die Olympiade vorzuschlagen, doch er hatte sich dafür entschieden, den Sport aufzugeben und sich auf seine Abschlußprüfungen zu konzentrieren. Nun sah es so aus, als sollte Sam Wilson die Mannschaft an die Spitze bringen. Die olympischen Trainer liefen herum und suchten nach neuen Stars, so wie Johnny Searle.

»Woher weißt du immer, wie du den wunden Punkt treffen kannst?« fragte Peter, ohne den Blick von ihr abzuwenden. »Rudern hat mir viel bedeutet, und das tut es immer noch.«

»Das merkt man eben«, antwortete Rowena. Sein Körper, der so dicht vor ihr stand, seine breite, braungebrannte Brust in dem weißen T-Shirt, nur einige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt, verwirrten sie. Nach einem Kerl wie Peter Kennedy hätte man sich an jedem kalifornischen Strand den Hals verrenkt.

»Flirtest du etwa mit mir?« fragte Peter, der sie dabei ertappte, wie sie mit ihren grünen Augen seinen Körper abtastete. Rowena empfand es selbst als lächerlich, daß ihr der Atem stockte. Wo zum Henker steckt nur Topaz? dachte sie.

»Red kein dummes Zeug«, erwiderte sie kühl.

»Vielleicht wär’s aber besser, wenn du ein bißchen mit mir flirten würdest. Ein bißchen Honig ums Maul schmieren könnte jedenfalls nicht schaden«, gab Peter zu bedenken und setzte ein schiefes Grinsen auf. »Schließlich willst du doch, daß ich dir helfe, oder nicht?«

»So dringend brauch ich dich auch wieder nicht.«

»Sei doch nicht so zugeknöpft. Ich mach doch nur Spaß«, sagte er, legte einen Arm um ihre Taille und führte sie in das Bootshaus vom College. »Topaz wär bestimmt traurig, wenn wir uns streiten.«

Unwillkürlich versteifte sich Rowena unter seiner Berührung. Peter Kennedy lächelte.

»Rowena! Peter! Beeilt euch!« rief ihnen James Gunn, ein gemeinsamer Freund, zu und zog die beiden in die Gruppe von Christ-Church-Studenten. »Ihr seid fast zu spät. Es geht jeden Moment los.«

Plötzlich fühlte sich Rowena von Hunderten anderen Studenten umringt. Alle trugen die Farben des College, sahen zum Ufer hinunter, feuerten ihre Mannschaft an und klatschten. Inmitten der tobenden Menge legte jemand einen Arm um sie, und sie tat das gleiche.

»House! House!«

Jeden Moment mußten die Boote losgemacht werden. Hoffnungslos der Menge drängender Fans in Marineblau preisgegeben, schob sich Rowena zusammen mit den anderen in Richtung der vertäuten Boote. »Ich seh ja gar nichts!« schimpfte sie, ohne sich dabei an jemand Bestimmten zu richten.

Auf einmal spürte sie, daß sie von hinten umfaßt und hochgehoben wurde. Als wäre sie leicht wie eine Feder, schwebte sie plötzlich über den anderen. Erstaunt sah sie nach unten und entdeckte, daß Peter den Kopf zwischen ihre Beine schob und sie auf seinen Schultern trug. Nun hatte sie eine perfekte Aussicht auf den Fluß und den Trubel um sie herum.

Peter Kennedys starker Nacken drückte gegen ihren weißen Baumwollslip.

Es war ein gutes Gefühl.

»Laß mich runter!« sagte sie, doch es klang nicht gerade energisch.

Er grinste zu ihr hinauf. »Später.«

Der Pulk von Menschen schrie auf, als das Christ-Church-Boot vom Liegeplatz losjagte und sofort in einen regelmäßigen Rhythmus verfiel. Die acht Ruderer bewegten sich in einer perfekten Harmonie, durchteilten unglaublich schnell das Wasser mit ihren Ruderblättern, dem Oriel-Boot vor ihnen dicht auf den Fersen. Sofort sprangen die Jungs, die extra zum Anfeuern angestellt waren, von der Bank auf und liefen neben den Booten her. So laut sie konnten, heizten sie ihre Mannschaft an und machten auf kameradschaftliche Art die Rivalen nieder. Mit Rowena auf den Schultern, rannte Peter neben den anderen her. Er umklammerte ihre Oberschenkel mit eisernem Griff und tat so, als hörte er ihr Schimpfen nicht. Offensichtlich bereitete es ihm überhaupt keine Mühe, sie zu tragen.

Rowena jubelte und schrie jetzt im Chor mit den anderen. Es machte einfach zu viel Spaß. Außerdem konnte sie sich nicht gegen den Gedanken erwehren, daß nun für jeden hier sichtbar wurde, wie eifrig sie ihr College unterstützte. Sie war nicht zu übersehen. Während sie auf Peter Kennedys Schultern saß, flatterte ihr schönes Haar wie eine Fahne hinter ihr her.

Ein Jubelschrei ertönte, als das Christ-Church-Boot unerbittlich gegen den Bug des Oriel-Bootes donnerte.

»Gerammt!« rief Peter. Er reichte Rowena eine Hand und schwang sie geschickt von seinem Rücken.

Als sie auf dem Boden landete und ihr Kleid glattstrich, fühlte sie sich plötzlich peinlich berührt und wußte nicht, was sie sagen sollte.

»Wir haben schon wieder gewonnen.«

»Danke, Peter«, murmelte sie.

Er hob ihre Hand an die Lippen und küßte sie, als wäre dies die natürlichste Sache der Welt. »Es war nett. Wir sollten das irgendwann wiederholen«, schlug er vor.

Rowena Gordon lief rot an, nickte, so gelassen, wie sie konnte, und machte sich wieder auf den Weg.

Bei Cherwell ging’s geschäftig zu.

Es waren nur noch zwei Wochen bis zu den Unionswahlen, und womöglich wurde die Zeit knapp. In jedem College betrieben die bezahlten Laufburschen der gegnerischen Listen lauthals Wahlkampf. Jeden Tag wurden etliche neue Gerüchte und verleumderischer, böswilliger Tratsch in die Welt gesetzt – Tori sei abtrünnig geworden, Joss kümmere sich nur um seinen Kram, rivalisierende Kandidaten gingen angeblich zusammen ins Bett ... Topaz liebte dieses Geschwätz – der Traum jeder Redakteurin.

Natürlich zerriß man sich am meisten das Maul darüber, daß Peter Kennedy und Rowena Gordon kurz vor Abschluß eines Handels standen. Falls der Pakt tatsächlich geschlossen wurde, war die Sache gelaufen, dann hätte Rowena den Sieg in der Tasche, und zum erstenmal seit fünf Jahren würde eine Frau Präsidentin der Union werden. Ohne Peter hatte Gilbert Docker keine Chance.

Jedesmal, wenn Rowena oder Gilbert bei Peter vorbeisah, sickerte diese Neuigkeit zu Cherwell durch. Meistens berichtete Topaz nicht darüber. Sie wollte ihrer Freundin so gut wie möglich den Rücken stärken und konzentrierte sich auf Artikel über Gilberts Sexismus oder die Zuhältertaktiken seiner Anhänger. Solche Berichte lasen die Leute am liebsten. Erst an diesem Morgen war eine Journalistin von St. Anne’s mit einer Story über Gilberts Vorstandskandidaten, einem schottischen Jurastudenten, in die Redaktion gekommen. Angeblich hatte der Kerl seiner Rivalin, die Rowena auf ihre Liste gesetzt hatte, ein fünfundzwanzig Zentimeter langes Schnitzmesser in die Tür gerammt. Freudestrahlend hatte Topaz die Geschichte entgegengenommen. So was schlug bestimmt wie eine Bombe ein. In der Freitagsausgabe sollte die Story als Leitartikel erscheinen.

Nur bei einer Sache weigerte sie sich, Rowena unter die Arme zu greifen: bei den Verhandlungen mit Peter. In dieser Woche hatte Rowena sie dreimal gebeten, sich für sie bei Peter einzusetzen, doch jedesmal hatte Topaz abgelehnt. Obwohl sie wußte, was die Präsidentschaft für ihre Freundin bedeutete, wollte sie nicht die Beziehung zu ihrem Freund aufs Spiel setzen.

»Hast du mein Layout für die Jobanzeigen gesehen?« fragte Rupert und wühlte mit einer vollen Tasse Kaffee in der Hand zwischen den wackligen Papiertürmen aus Fotokopien. »Ich bin sicher, daß ich’s auf meinen Schreibtisch gelegt hab ...«

Topaz, die sich gerade in die Story vom Schnitzmesser vertieft hatte, schüttelte den Kopf. Die Leiter vom College hatten das Messer bereits aus der Tür gezogen, und Topaz überlegte nun, ob sie womöglich damit durchkam, wenn sie ein ähnliches Messer ins Holz rammte und ein Foto davon machte.

»Rupe, du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen«, sagte Gereth Kelly.

»Ich werd’s schon finden, okay?« versprach Topaz’ Hilfsredakteur in gequältem Ton. Rupert Sebastien war zwar ein chaotischer und unordentlicher Typ, dafür aber ein phantastischer Journalist. Topaz hatte das auf den ersten Blick erkannt. Auch wenn er nur für eine College-Zeitung arbeitete, hatte er eine Nase für die richtigen Storys – Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, genervte Tutoren. Seb hatte ihr als erster zu ihrem Auftrag bei der Times gratuliert. Als einziger im Team hatte er kapiert, daß die Sache für sie mehr bedeutete als ein Scheck über hundertfünfzig Dollar.

»Ich hab’s«, rief Jane Edwards, zuständig für die Sonderartikel. Dankbar beugte sich Rupert über die Papierstapel und schnappte sich das Layout. Gleichzeitig nahm er den Hörer ab und verschüttete den Kaffee quer über seinen Tisch.

»Cherwell. Ja. Was soll ich sagen, wer am Apparat ist?«

Mit einem Augenzwinkern reichte er Topaz den Hörer. »Für dich. Geoffrey Stevens von der Times.«

Topaz griff hastig nach dem Hörer und schwang, um besser dranzukommen, die langen Beine über den Tisch. Die Jungs um sie herum seufzten innerlich auf.

»Miss Rossi?« fragte eine kühle Stimme.

»Am Apparat«, erwiderte Topaz und versuchte, nicht zu lässig und uninteressiert zu klingen. Vor zwei Tagen hatte sie ihren Artikel losgeschickt. Was war, wenn der Kerl ihn nun furchtbar fand?

»Hier ist Geoffrey Stevens«, fuhr er fort. »Wir haben Ihren Artikel über Stipendien gestern erhalten und gehofft, daß Sie einverstanden sind, wenn wir die Story anderweitig verwenden?«

Enttäuscht dachte Topaz, daß er für die Beilage Beruf und Ausbildung anscheinend nicht gut genug war. »Was haben Sie denn damit vor?« fragte sie.

»Ich bin der Meinung, er ist viel zu gut, um ihn in einer Beilage zu verstecken«, antwortete Stevens. »Ich hab ihn unserem Redakteur für Sonderartikel gezeigt, und er ist auch meiner Meinung. Wir würden ihn gern für die Hauptzeitung verwenden.«

Topaz mußte sich am Tisch festhalten. Die Nachricht verschlug ihr den Atem.

»Ich weiß, was Sie jetzt denken«, fuhr Stevens fort. »Sie fragen sich wahrscheinlich, wo wir den Artikel denn noch unterbringen wollen. Sie haben natürlich recht, im Moment ist das tatsächlich ein Problem. Wir haben alles voll, aber wenn Sie noch zwei Wochen warten können, bringen wir’s in der Montagsausgabe. Wären Sie damit einverstanden?«

»Ja, natürlich«, sagte Topaz und versuchte, nicht zu euphorisch zu klingen.

»Phantastisch! Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen. Und schicken Sie mir ruhig noch mehr, wenn Sie was haben. Wir suchen immer nach neuen Talenten.«

»Danke, werd ich tun«, erwiderte Topaz, legte auf und sah in sechs erwartungsvolle Gesichter.

»O mein Gott!« rief sie. »Ich bin drin!«