Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

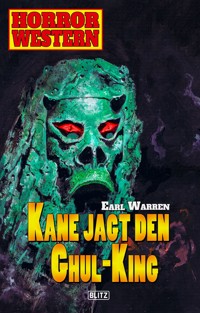

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Horror Western

- Sprache: Deutsch

Caddo und Kane, zwei Blutsbrüder auf dem Weg zur Hölle. Caddo, ein großer, schweigsamer Apache, Häuptling und Schamane. Jack Kane, der Texas Ranger, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Dämonen und Geister im Wilden Westen zu bekämpfen. Ghul-King Jonnie Death terrorisiert mit seinen Zombiehorden Texas. Die Untoten morden und schänden. Komplette Dörfer werden von den Zombies ausgerottet, ihre Einwohner in Untote verwandelt. Doch dann greifen die beiden Blutsbrüder ein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Horror Western

In dieser Reihe bisher erschienen

3801 Ralf Kor Blutmesse in Deer Creek

3802 Earl Warren Manitous Fluch

3803 Ralph G. Kretschmann Im Sattel saß der Tod

3804 Ralph G. Kretschmann Der Fluch des Mexikaners

3805 Ralph G. Kretschmann Leben und Sterben in Virginia

3806 U. H. Wilken Die Nacht der Bestien

3807 Anton Serkalow Die Fährte des Wendigo

3808 Earl Warren Kane jagt den Ghul-King

Earl Warren

Kane jagt den Ghul-King

Ein Horror-Western

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/IMOGISatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-288-2In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book erhältlich!

Kapitel 1

Silbrig schimmerte das Mondlicht auf den Hügeln der Eagle Mountains. Bei der Überlandstation an der Straße zur Grenze nach Mexiko war alles still. Hochaufragende Kakteen und ein paar Felsbrocken warfen tiefdunkle Schatten. Und aus den Hügeln näherte sich das pure Grauen. Eine schreckliche Gestalt führte sie an, blasphemisch, eine Lästerung und Verhöhnung von allem, war normales Leben war.

Jack Asgood hatte die Rancherstochter Natalie McAllister von der Pike 7 Ranch im Westen von Texas voller Leidenschaft heiß und innig geliebt. Die schwarzhaarige Natalie war mehrfach gekommen. Sie forderte den braunlockigen Spieler Jack, mit dem sie durchgebrannt war, bis aufs Äußerste.

Er rammelte sie mit aller Kraft in der Kammer im Gästetrakt der Station. Dabei hatte er ihr den Mund zugehalten, sonst hätte sie alles zusammengeschrien.

Jetzt lag er schweißnass über ihr und war noch in ihr. Sein Herz klopfte heftig.

Natalie schaute ihn im Licht der Petroleumlampe verzückt und mit verschleierten Augen an.

„Machs mir noch einmal“, bat sie. „So wie du kann es keiner. Setz für mich die Nacht in Brand. Jag Lava durch meine Adern. Wenn du mich stößt, geht es mir durch und durch.“

Asgood seufzte innerlich.

„Kriegst du denn nie genug? Wir müssen morgen in aller Frühe mit der Kutsche weiter. Dein Vater ist sicher schon wie ein Wilder hinter uns her. Doch eine Stagecoach, die alle fünfzehn Meilen das Gespann wechselt, holt er nicht ein.“

Er fügte hinzu: „Zudem sucht er uns in der anderen Richtung.“

„Mein Vater“, sagte Natalie verächtlich. „Ach, der. Auf der Ranch hat er mich einsperren und wie eine Klosterschülerin halten wollen. Am liebsten hätte er noch gehabt, ich wäre als Jungfrau in die Ehe gegangen. Und mit einem ganz besonderen Mann wollte er mich verheiraten. Möglichst mit einem Märchenprinzen.“

„Stattdessen bist du auf einen umherziehenden Spieler hereingefallen. Auf Four Aces Jack Asgood, den sie den König am Pokertisch nennen.“

Asgood verschwieg, dass böse Zungen ihn nicht Four, sondern Five Aces Jack nannten, weil er dem Kartenglück schon einmal nachhalf. Und mit seinem Königtum an den Pokertischen war es nicht so weit her. Doc Holliday hatte ihm schon mal mächtig das Fell über die Ohren gezogen.

Auch sonst hatte er schon den Kürzeren gezogen beim Pokern. Das hielt ihn nicht davon ab, in dem Metier zu bleiben. Er musste nur immer die richtigen Gimpel finden, um ihnen das Geld abzuluchsen.

Jeden Morgen, dachte er, steht ein Dummkopf auf, der das Fall über die Ohren gezogen haben will. Doch leider, bevor ich ihn erwische, haben das andere schon getan.

„Mir dir bin ich nicht hereingefallen“, sagte Natalie. „Du hast mich befreit, du zeigst mir die große weite Welt. Du machst mich glücklich.“

„Aber nicht andauernd und ständig beim Sex, Süße. Lass uns schlafen. Es ist genug für heute.“

„Wieso denn? Der Tag hat doch gerade erst angefangen. Es ist fünf Minuten nach Mitternacht.“

„Gestern …“

„Gestern ist vorbei. Heute ist ein neuer Tag. Nimm mich, du wilder Hengst.“

Dem Hengst war das Wiehern vergangen. Doch er fügte sich. Als Natalie ihr Becken bewegte und die Scheidenmuskulatur zusammenzog, erregte ihn das. Sie streichelte seine Hoden.

Asgood dachte sich, dass er so erschöpft doch nicht war. Schlafen konnte er später in der Kutsche. Er küsste die Schöne, lutschte an ihren Brüsten. Sie entließ ihn aus ihren klammernden Schenkeln, führte die Lippen an ihm hinunter bis zu seinem besten und männlichsten Stück.

Das lutschte und saugte sie, massierte seinen Speer und brachte ihn wieder auf Touren.

„Na“, sagte sie, „du bist wieder bereit. Nimm mich – von hinten.“

Asgood hatte jede Müdigkeit vergessen. Er wollte das junge Weib, wollte es ihr besorgen, ihre Pussy spüren, Wellen der Lust erleben und seinen Saft in sie spritzen. Das ging ihm über alles andere.

Er glaubte einen Moment, dumpfen Hufschlag zu hören. Dann entfernte und dumpfe Stimmen. Doch das missachtete er. Die Reize, die Natalie ihm bot, lockten ihn gar zu sehr.

Sie kauerte vor ihm und präsentierte ihm Po und Spalte. Asgood war hin und weg. Er leckte sie, richtete sich auf und drang in sie ein. Er bewegte seinen Pint in der Spalte, knetete Brüste und Pobacken. Natalie stieß ihm das Becken entgegen, um ihn noch fester und tiefer zu spüren.

„Oh, ah.“

Asgood verdrehte die Augen. Er vergaß alles andere in seiner wilden Lust.

Da wurde an den Fensterladen geklopft. Mehrmals und heftig.

Der Spieler stieß einen lästerlichen Fluch aus. Er hielt inne.

„Goddam, Helln damnation. Was soll das denn bedeuten? Welcher Hurensohn stört uns da?“

„Es will keiner was“, sagte Natalie. „Mach weiter, du Bock.“

Das wollte Asgood gerade tun, als es wieder an den Laden vor der kleinen Fensterluke klopfte. Hart und fordernd.

Natalie löste sich von ihrem Lover. Sein Glied flutschte aus ihrer Spalte. Das Girl lief ans Fenster, splitternackt und erzürnt.

„Wer klopft dann da mitten in der Nacht?“, fauchte Natalie. „Dem kratz ich die Augen aus. Wer wagt es …“

Zornig riss sie den Holzladen vor der Luke auf, der sich nach innen öffnete. Sie starrte hinaus.

Und ein schrecklicher Schrei gellte. Natalie presste die Hände vor den Mund. Das dämpfte ein wenig ihre Schreie.

Wachsbleich im Gesicht wich sie zurück, hörte zu schreien auf.

„Da … da … da …“

Asgood war aus dem Bett gesprungen, als sie schrie, und hatte seinen 44er Colt aus der Halfter vom überm Stuhl hängenden Gürtel geschnappt. Was Natalie vor dem Fenster sah, hatte er vom Bett aus nicht erkennen können.

„Was ist denn? Was hast du da draußen gesehen? Apachen?“

„Nein, schlimmer. Da war … war … war …“

„Sag schon.“

„Eine schreckliche Fratze. Verwest und vermodert. Wie die einer Mumie. Mit leeren Augenhöhlen. Ein Horrorgesicht, wie ich schrecklicher noch keines gesehen habe. Da draußen ist ein Monster, ein Geist.“

„Ach was. Von zu viel Schnaps kann einer ein Delirium kriegen, von zu viel Vögeln aber nicht.“

Asgood trat ans Fenster und spähte hinaus. Er sah nur einen Teil von dem mondbeschienenen Hof und vom Corral. Es war totenstill.

„Da ist nichts.“

„Das war aber einer. Ein Schreckensgestalt. Ein Dämon, ein Geist, ein Ungeheuer.“

„Nie im Leben. Da hat sich einer einen Scherz erlaubt. Eine Maske aufgesetzt, um uns zu erschrecken. Einer von den Stationshelfern, vermute ich. Dem Stationshalter traue ich das nicht zu. Aber mit dem werde ich, ehe wir abfahren, ein Wörtchen sprechen. Vielleicht war auch sein Sohn der, der dich so erschreckt hat, dieser Bengel.“

„Das war keine Maske, Jack.“

„Beruhige dich.“

Asgood sah an sich hinunter. Sein bestes Stück war geschrumpft. Mit Sex wird es heute nichts mehr, dachte er. Er war nicht sehr böse darum. Ihm war die Lust vergangen. Natalie auch.

Seufzend, geduldig, als wolle er einem Kind etwas erklären, sagte er: „Da ist niemand, oder es war ein dummer Scherz.“

„Da-da-das glaube ich nicht. Hier finde ich keine Ruhe mehr.“

Der Spieler lächelte überheblich.

„Ich strecke den Kopf raus und schaue nach. Damit du beruhigt bist. Wenn ich den Bastard sehe, knallt es.“

„Willst du ihn erschießen?“

„Weiß nicht. Besser nicht. Aber ich kann ihn ins Bein schießen, damit er solche Dummheiten in Zukunft unterlässt. Und das werde ich auch. Ein saudummer Spaß ist das.“

Brummelnd streckte Asgood den Kopf zum Fenster hinaus. Er passte gut durch, die Schultern nicht mehr. Der Spieler spähte ins Freie. Er sah links von sich eine Bewegung, hörte ein Sausen in der Luft. Das Ssst einer großen und scharfen Klinge.

Das Bowiemesser durchtrennte Knochen und Hals. Asgoods Kopf fiel nach draußen. Der kopflose Rumpf fiel ins Zimmer zurück. Eine Blutfontäne sprudelte aus dem Hals.

Natalie glaubte, wahnsinnig zu werden. Da lag ihr Geliebter, enthauptet. Eine Blutlache bildete sich am Boden. Am Fenster war die Wand blutbespritzt.

Die Nackte zitterte an allen Gliedern. Was war das, was war geschehen? Sie schüttelte sich, als ob sie damit das Grauen bannen und loswerden könnte.

„Nein“, stammelte sie. „Nein, nein, nein!“

Da krachte die Tür auf. Jemand oder etwas hatte sich mit aller Gewalt dagegen geworfen. Zwei grauenvolle Gestalten traten ein. Modrig, verwittert, mumifiziert. In Cowboykleidung, die aus modrigen Fetzen bestand, mit dem Revolvergurt und dem Colt um die Hüften. Ihre Fratzengesichter waren genauso wie jenes, das Natalie vorm Fenster gesehen hatte.

Zitternd wich sie zu dem zerwühlten Bett zurück, in dem sie kurz zuvor noch die Freuden der Liebe genossen hatte. Ihre Knie versagten. Sie setzte sich auf das Bett. Daran, sich Asgoods am Boden liegenden Revolver zu schnappen und sich damit zur Wehr zu setzen, dachte sie nicht.

Sie war zu erschrocken, hatte den Nerv nicht dafür.

Die beiden Horrorgestalten kamen auf sie zu und streckten die klauenartigen Hände nach ihr aus.

„Komm mit“, ertönte es dumpf.

„Was … was wollt ihr von mir?“

„Dich fressen. In unserer Höhle, der Mine. Du bist ein leckerer Bissen und wirst uns vorzüglich munden.“

Natalie fiel ihn Ohnmacht. Die beiden Monster ergriffen sie, hoben sie auf und trugen sie fort, nackt, wie sie war.

Draußen legten sie sie über ein vermodertes, teilweise skelettiertes Pferd. Weitere Ghule warteten.

„Was ist mit dem Mann?“, fragten sie mit grunzenden, dumpf kehligen Lauten den Anführer.

Er war der Schrecklichste von allen.

„Nehmt seinen Kopf mit. Als Trophäe. Den Rest brauchen wir nicht. Die da genügt. Zartes, saftiges Fleisch. Das wird ein Fest in der Mine. Wir werden sie lebend fressen.“

Die Ghule gehorchten. Der Stationshalter und alle anderen ließen sich nicht blicken. Sie verkrochen sich, bebend und zitternd. Erst viel später, als die schreckliche Schar mit ihrem Opfer fortgeritten war, wagten sie sich hervor.

Der Stationshalter bekreuzigte sich ein ums andere Mal.

Seine Frau stammelte: „Herr, errette uns vor dem Zorn der Untoten. Was sollen wir tun?“, fragte sie ihren Mann.

„Schweigen, wie immer. Wir dürfen den Ghul-King nicht erzürnen. Sonst droht uns ein schreckliches Los. Das dürfen wir nicht riskieren.“

„Können wir nicht die Station aufgeben und fliehen? Möglichst weit weg?“

„Nein. Sie würden uns überall finden. Das sind dämonische Wesen. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Wir müssen froh sein, dass sie uns verschonen. Oder willst du im Ghulmagen enden? Sie fressen dich bei lebendigem Leib, und wer weiß, was sie sonst noch alles mit dir treiben. Wir sind ihnen ausgeliefert. Dieser Landstrich gehört ihnen. Es gibt kein Entrinnen.“

Am Morgen, als die Kutsche von der Grenze kam, wunderten sich der Fahrer, der Shotgun und die drei Insassen, dass auf der Station alle so blass und verstört waren. Die beiden Fahrer und die Reisenden erhielten einen Imbiss.

Sie aßen im Freien unter dem Sonnendach. Ein sanfter warmer Wind wehte.

„Da sehe ich einen frischen Grabhügel“, sagte der Kutscher. „Wer liegt denn da drin?“

„Ach, ein Indianer“, antwortete der Stationshelfer. „Er kam aus den Hügeln. Eine Klapperschlange hatte ihn gebissen. Mit letzter Kraft schleppte er sich hierher. Und starb.“

„Da habt ihr ihn begraben. Einen Indianer. Auf christliche Art.“

„Siehst du ein Kreuz auf dem Hügel? Er musste unter die Erde, das gehört sich so.“

„Auch wieder wahr. Sagt mal, habt ihr ein junges Paar gesehen? Er ist ein Spieler, braune Locken, groß und schlank. Mit Schnurrbart und Koteletten. Sie nicht mal zwanzig, schwarzhaarig, sehr hübsch und sexy. Sagte man uns. Sind die hier durchgekommen?“

„Nein, davon wissen wir nichts. Hier war kein Paar, auf das diese Beschreibung passt.“

„Okay. Die Kleine ist durchgebrannt. Die Tochter von Pike McAllister von der Pike 7 Ranch ist das. Ein heißes Luder, was ihr Vater nie wahrhaben wollte. Well, die Hand konnte er nicht bei ihr draufhalten. Sie werden wohl rüber nach Mexiko sein.“

„Wahrscheinlich. Oder nach New Mexico oder Arizona. Hier waren sie jedenfalls nicht.“

„Schade. Da hättet ihr gutes Geld verdienen können. Der alte McAllister zahlt dem tausend Dollar, der ihm sein Töchterchen wiederbringt.“

„Das wird wohl nichts werden“, sprach der Stationshalter. „Hier bei uns jedenfalls nicht. Manche verschwinden spurlos und kommen nie wieder.“

„Das ist wahr. In der Gegend hier sollen in der letzten Zeit öfter Menschen verschwunden sein. Weißt du was darüber?“

„Ich? Wie sollte ich? Nein.“

„Okay. Wir müssen weiter. Ich will meinen Fahrplan einhalten. Dass Menschen verschwinden, erregt Aufsehen. Schätze, da schalten sich bald die Ranger ein.“

„Die Texas Ranger?“ Der Stationshalter wischte sich über den Schnauzbart. „Die können da auch nichts ausrichten. Die Grenze ist nahe. Wenn einer untertauchen und verschwinden will, kann er das. Okay, Wells Fargo bezahlt mich nicht fürs Herumstehen und Schwätzen. Ihr müsst weiter. Der Fahrplan muss eingehalten werden. Nach Van Horn ist es noch eine weite Strecke. Das Gespann ist gewechselt. Abfahrt, macht zu!“

Kurz darauf entschwand die Kutsche in einer Staubwolke.

Stunden später trabten zwei Reiter aus den Hügeln zur Überlandstation an der großen Straße. Die heiße Luft waberte in Schleiern über dem Boden. Die Konturen der Reiter verschwammen bis hinauf zu den Sätteln. Es sah aus, als würden die Oberkörper in einem Wellenmeer schwimmen.

Auf der Station befanden sich sechs Personen. Der Stationshalter, ein schnauzbärtiger, stämmiger Mann mittleren Alters, seine Frau, eine Apachin, sein 14jähriger Sohn aus seiner ersten Ehe, zwei Helfer und eine Bedienstete, die kochte und fürs Saubermachen mit zuständig war.

Sie war mit einem der Helfer verheiratet, einem schieläugigen Mexikaner, den alle nur Bizco nannten.

Joey Webster, der Junge, lief zu seinem Vater.

„Dad! Dad! Sie kommen wieder. Die Reitenden Leichen kehren zurück.“

Der Stationshalter erschrak bis ins Mark. Er bekreuzigte sich wieder.

„Gott schütze uns vor dem Ghul-King.“

Er rannte ein Stück vor, um die Heranreitenden sehen zu können. Dann gab er seinem Sohn einen Klaps auf den Hinterkopf.

„Du Bengel, wage es nicht, mich noch einmal so zu erschrecken. Das sind keine Mordmumien. Es sind zwei Männer. Ein Weißer und eine Rothaut. Sag den andern Bescheid, dass sie aufpassen sollen.“

Wachsam sein und eine Waffe in Griffnähe haben, hieß das.

Die Reiter trabten heran, staubig und verschwitzt. Allmählich konnte man sie besser erkennen. Der eine war ein großer Blonder mit stahlblauen Augen und markantem Kinn. Bartlos, ein harter Bursche, wie man ihm ansah. Er ritt einen grauen Hengst, trug Westernkleidung und war wie üblich bewaffnet, also mit einem Revolver und einer Winchester im Sattelschuh.

Bei dem anderen handelte es sich um einen großen, breitschultrigen Indianer mit in Schulterhöhe abgeschnittenem dichten schwarzen Haar. Er hatte ein Tuch um den Kopf gewunden.

In seinem bronzefarbenen Gesicht fiel besonders die Boxernase auf. Er hatte dunkle Augen und einen durchdringenden Blick. Er war in eine Saltillodecke gehüllt, wie genau er bewaffnet war, konnte man so nicht erkennen.

Ein Gewehr hatte er nicht. Doch trug er einen Köcher mit Pfeilen und einen Bogen am Rücken, wie man dann von der Station aus sah. Er ritt einen Pinto mit bunten Bändern im Haar.

„Das ist ein Apache“, sagte der Stationshalter. „Ich sehe es an den Stammesnarben auf seinen Wangen. Ein Mescalero, das sind die Schlimmsten.“

„Die Squaw, mit der du zusammenlebst ist auch eine Apachin.“

„Das ist was anderes, Sohn. Der Weiße, das ist ein Ranger. Siehst du die Rangerplakette auf seiner Weste? Blond, in Begleitung von einem Indianer mit gebrochener Nase? Sollten das Caddo und Kane sein, um die sich Legenden ranken? Jack Kane, der berühmteste aller Ranger, und der Apachen-Medizinmann Caddo, sein Freund und Blutsbruder? Die beiden, die Übernatürliches und die Mächte des Grauens bekämpfen, wofür sie berühmt sind? Die Feinde von allem Dämonischen?“

„Das wäre ein Ding, Dad. Vielleicht können sie uns gegen den Ghul-King und seine Zombies helfen?“

„Halt ja den Mund, Joey. Verplappere dich nicht. Sonst wirst du von den Zombies gefressen.“

„Was sind es nun? Ghuls, Zombies?“

„Frag mich was Leichteres. Etwas von allem oder alles zusammen. Jedenfalls Monster, mit denen man sich besser nicht anlegt. Wir dürfen den Ghul-King nicht erzürnen. Denk nur an das arme Mädel, das sie verschleppt haben. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke, was sie mit ihr anstellen werden. Zuerst vergehen sie sich an ihr, dann fressen sie sie bei lebendigem Leib auf.“

„Mach dir nicht in die Hose, Vater. Woher weißt du das? Warst du schon mal dabei?“

Der Stationshalter gab dem Jungen eine schallende Ohrfeige.

„Wage es nicht, so mit deinem Vater zu reden. Es hat mir eine von diesen Bestien gesagt.“

„Sie können reden?“

„Manche schon. Und jetzt halt die Klappe. Überlass mir das Reden. Jack Kane hin, Caddo her, wir reden uns nicht um Kopf und Kragen.“

Die Reiter hatte die Station mit dem Haupt- und den Nebengebäuden erreicht. Es gab dort einen Corral mit einem Dutzend Pferden, einen Ziehbrunnen und ein knarrendes Windrad. Die Reiter hielten an.

Der Blonde tippte sich an die Stetsonkrempe.

„Jack Kane mein Name. Texas Ranger. Das ist mein Freund und Gefährte Caddo. Wir sind im Auftrag der Regierung hier.“

„Weshalb?“, fragte der Stationshalter. „Haben wir etwas ausgefressen? Ist etwas nicht in Ordnung?“

„Beantworten Sie meine Fragen. Sie sind Harm Webster, der Stationshalter?“

„Wenn Sie es schon wissen, warum fragen Sie dann, Ranger Kane?“

„Weil.“ Kane nannte die Namen der anderen, die sich auf der Station befanden. Er hatte sich erkundigt und war gut informiert. „Im Grenzgebiet und in den Hügeln wurden Knochen gefunden. Menschenknochen. Hier verschwinden immer wieder mal Menschen.“

„Da ist eine wilde, gefährliche Gegend. West Texas, Grenzgebiet. Hier gibt es zwei- und vierbeiniges Raubzeug. Bandoleros, Banditen, Grenzgänger, die es nicht mögen, wenn ihnen wer in die Quere kommt. Ich kümmere mich um meine Station und um meine Arbeit. Der Kutschenverkehr muss florieren, was dabei an mir liegt, das tue ich. Mehr weiß ich nicht und will ich nicht wissen.“

„Wer zuviel weiß, lebt gefährlich. Trotzdem kann man nicht immer schweigen und sich heraushalten. Irgendwann wird es kriminell.“