3,99 €

Mehr erfahren.

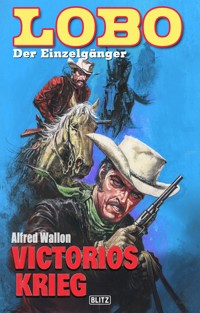

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lobo

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Der Apache Victorio weigert sich, in die San-Carlos-Reservation zu gehen. Mit sechzig Kriegern taucht er im Grenzgebiet zwischen Texas und Mexiko unter und zieht dabei eine Spur des Todes durch das Land. Lobo ist in der Nähe und wird in einen blutigen Krieg verwickelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Ähnliche

LOBODer Einzelgänger

In dieser Reihe bisher erschienen

4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen

4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz

4203 Dietmar Kuegler Todesfährte

4204 Alfred Wallon Victorios Krieg

4205 Alex Mann Schwarze Pferde

Alfred Wallon

Victorios Krieg

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiInnenillustration: Florian KerzUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-394-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Kapitel 1

Er sah die kreisenden Bussarde am stahlblauen Mittagshimmel und ahnte bereits, was das zu bedeuten hatte. Irgendwo weiter südwestlich hatte der Tod Spuren hinterlassen. Vielleicht war es ein Tier, das in diesem trockenen Landstrich verdurstet war. Vielleicht waren es aber auch ein oder mehrere Menschen, die der Tod geholt hatte. Beute für die Bussarde!

Lobo Gates wusste, wie unbarmherzig die Wüste war. Vor allem für diejenigen, die sich nicht auskannten, zu wenig Wasser mit sich führten oder ganz vom Weg abgekommen waren. Dies war aber nicht die einzige Gefahr, die in diesen Tagen einem Reisenden drohte, der sich im Grenzland zwischen Chihuahua und Texas aufhielt. Die Gefahr, an die Lobo jetzt dachte, war sehr real, und sie hatte etwas mit einem Mimbreno-Apachen namens Victorio zu tun, der mit einer Bande von ungefähr sechzig Kriegern seit einigen Monaten sowohl auf der texanischen als auch auf der mexikanischen Seite der Grenze für jede Menge Unruhe sorgte. Zahlreiche Überfälle und Morde gingen auf sein Konto, weil Victorio es vor einem guten halben Jahr abgelehnt hatte, mit seinem Volk in die San Carlos-Reservation zu gehen. Stattdessen hatte er es vorgezogen, mit seinen Kriegern einfach in der Weite des Grenzlandes zu verschwinden und startete von dort immer wieder neue Überfälle gegen Weiße und Mexikaner auf beiden Seiten.

Lobo war selbst ein halber Pima-Apache und wusste, was es bedeutete, wenn man unterdrückt und benachteiligt wurde. Viele Weiße hassten ihn, und die Apachen betrachteten ihn als Fremden oder, besser gesagt, als Ausgestoßenen, als einen Mann zwischen zwei Träumen. Er gehörte weder zur einen Seite noch zur anderen.

Einige der Bussarde hatten jetzt Mut gefasst, weil sie sich ihrer Beute nun sicher waren. Sie beendeten ihr Kreisen und gingen tiefer. Wahrscheinlich würde Lobo zu spät kommen, weil dort hinter den mit Gestrüpp bewachsenen Hügeln sowieso niemand mehr lebte. Trotzdem wollte er nach dem Rechten sehen und trieb seinen Hengst an.

Wenige Minuten später stellte sich heraus, dass sein Verdacht richtig gewesen war. Sein Blick erfasste zwei reglose Gestalten, die am Boden lagen und zwischen denen die Bussarde hockten. Mit ihrem grausigen Festmahl hatten sie bereits begonnen. Lobo stieß einen lauten Schrei aus und konnte damit die Todesvögel vertreiben. Mit einem protestierenden Krächzen und heftigen Flügelschlägen erhoben sie sich wieder in die Lüfte und mieden diesen Ort. Der näherkommende Mensch war für sie eine Gefahr, die sie natürlich vermeiden wollten.

Lobo zügelte sein Pferd, stieg rasch ab und ging zu der Stelle, wo die beiden Toten lagen. Ihre Kleidung oder, besser gesagt, das, was ihre Mörder übergelassen hatten, wies große rote Flecken auf, und in der Luft hing ein unangenehm süßlicher Geruch, der sich auf Lobos Atemwege legte und einen Würgereiz in seiner Kehle auslöste.

Die beiden Toten waren Mexikaner und wohl völlig überrascht worden von einem Apachenangriff. Das Gesicht des linken Mannes spiegelte noch das Entsetzen wider, das ihn im Moment seines Todes erfasst haben musste. In seinem Körper steckten drei Pfeile, und man hatte ihn verstümmelt. Der zweite Mexikaner hatte die Augen geschlossen und nur einen Pfeil abbekommen. Aber man hatte ihn skalpiert, und Blut war ihm übers Gesicht gelaufen.

Das war kein Anblick für einen zartbesaiteten Menschen, aber für Lobo ein gewohntes Bild. Er hatte zu viel Gewalt und Grausamkeiten erlebt, und zwar nicht nur von Apachen und anderen Indianern, sondern auch von Weißen.

Lobo sah etwas Glänzendes auf der Brust des skalpierten Mexikaners, in dem sich das Licht der grellen Sonne widerspiegelte. Er wollte es sich gerade näher ansehen, als der vermeintlich Tote plötzlich die Augen aufschlug. Lobo zuckte zusammen, weil er damit nun gar nicht gerechnet hatte. Der Mexikaner sah ihn voller Panik an und krächzte etwas, was Lobo nicht verstehen konnte. Erst einige Sekunden später begriff er, was ihm der Mann sagen wollte.

„Töte mich …“ Seine Stimme war nur ein leiser Hauch. „Bitte …“

Lobo wusste, dass dem Schwerverletzten niemand mehr helfen konnte. Der Pfeil steckte tief in der Brust und hatte vermutlich einige lebenswichtige Organe verletzt. Dafür sprach das helle Blut, das jetzt über seine Lippen trat und ihn kurz am Sprechen hinderte. Erst danach war er wieder in der Lage, einige Worte zu sprechen.

„Gib das Medaillon … Rosa“, flüsterte er. „Sie muss … wissen, dass ich …“ Er bäumte sich kurz auf. „In Carrizal. Ich will …“ Was er sonst noch hatte sagen wollen, konnte Lobo nicht mehr hören. Wenige Sekunden später fiel sein Kopf zur Seite, und er atmete nicht mehr.

Lobo griff nach dem Medaillon, löste es von dem Hals des Toten und öffnete es. Darin sah er das Bild einer Frau. Ob es diese Rosa war? Lobo wusste es nicht, aber da ihn sein Weg ohnehin nach Carrizal führte, beschloss er, das Medaillon mitzunehmen und es dann der Frau auszuhändigen, von der der Mexikaner gesprochen hatte.

Er erhob sich, drehte sich um und wollte gerade zurück zu seinem Pferd gehen, als er plötzlich sah, wie sich etwas mit einem dumpfen Geräusch in den Boden vor seinem rechten Stiefel bohrte. Ein Indianerpfeil!

Im selben Moment erklangen laute gellende Schreie. Lobo sah, wie praktisch wie aus dem Nichts plötzlich zwei Apachen auftauchten. Nur etwa zehn Meter von ihm entfernt. Der eine hatte einen neuen Pfeil auf die Sehne seines Bogens gelegt, aber er kam nicht mehr dazu, damit auf Lobo zu zielen, denn der hatte geistesgegenwärtig seinen Revolver aus dem Halfter gerissen. Lobo war um den entscheidenden Sekundenbruchteil schneller und schoss den Apachen nieder.

Während dieser mit einem Schmerzensschrei in die Knie ging, war der zweite Krieger bereits gefährlich nahe an Lobo herangekommen. In seiner rechten Hand hielt er einen Tomahawk, den er jetzt auf Lobo schleuderte. Die scharfe Schneide strich um Haaresbreite an Lobos Gesicht vorbei. Er schoss auf den Apachen, verwundete ihn aber nur leicht. Aber das reichte nicht aus, um ihn zu stoppen. Lobo musste noch einmal schießen und verpasste seinem Gegner eine Kugel in den Kopf, die den Angriff von einer Sekunde zur anderen jäh stoppte.

Weg von hier, dachte Lobo. Bevor es zu spät ist!

Er zog sich in den Sattel, griff nach den Zügeln seines Pferdes und trieb es an. Dass das Tier in diesem kurzen, aber heftigen Kampf nicht in Panik davongaloppiert war, war jetzt die Chance für Lobo. Denn als er sich im Sattel kurz umdrehte, entdeckte er zu seinem Entsetzen fünf weitere Apachenkrieger, die jetzt auf der Kuppe des nächsten Hügels aufgetaucht waren und nun ebenfalls versuchten, ihn einzuholen. Wahrscheinlich hatten sie Lobo schon viel früher entdeckt und nur auf den richtigen Augenblick gewartet, bis die Falle zugeschnappt war und sie sicher sein konnten, dass er ihnen nicht mehr entkommen würde.

Dass es Lobo trotzdem gelungen war, zwei Apachen auszuschalten, gefiel ihnen sicher nicht, und er konnte sich gut vorstellen, was mit ihm geschehen würde, wenn sie ihn erst zu fassen bekamen. Dann würde er mit Sicherheit einen sehr grausamen Tod sterben, und allein diese Vorstellung reichte aus, um sich tief im Sattel zu ducken und dadurch seinen Verfolgern ein möglichst kleines Ziel zu bieten.

Jetzt fielen weitere Schüsse. Kugeln pfiffen an Lobo vorbei, schlugen in den Sand des Bodens und wirbelten Staub auf. Noch hatten sie ihn nicht erwischt, aber es war sicher nur eine Frage der Zeit. Jetzt war guter Rat teuer, denn die kleine mexikanische Stadt Carrizal war noch mindestens zehn Meilen entfernt, und ob Lobos Pferd diesen harten Galopp so lange durchhalten würde, war mehr als unsicher. Das Tier hatte schon einen langen Ritt hinter sich und brauchte eigentlich etwas Ruhe, aber die konnte und durfte ihm Lobo einfach nicht gönnen.

Wieder pfiff eine Kugel gefährlich nahe an ihm vorbei und riss sogar in Loch in seine Jacke. Nur ein oder zwei Zentimeter weiter, und sie hätte ihn in die Seite getroffen. Lobo zwang sich, nicht weiter daran zu denken und riskierte es, sich im Sattel umzudrehen und selbst zwei Schüsse auf die Verfolger abzugeben. Er hatte mehr Glück als Verstand, dass seine zweite Kugel eines der Apachenpferde in die Brust traf.

Lobo glaubte, das schrille und gequälte Wiehern des Tieres zu hören, als es plötzlich mit den Vorderläufen einknickte und seinen Reiter abwarf. Der Apache wusste gar nicht, wie ihm geschah, als er plötzlich vom Rücken seines Mustangs geschleudert wurde und sehr hart auf dem Boden aufschlug. Die nachfolgenden Reiter konnten diesem plötzlichen Hindernis nicht mehr ausweichen. Ein zweites Pferd stieß mit dem stürzenden Pferd zusammen, und für einen Moment lange herrschte ein heilloses Durcheinander. Aber es gab Lobo genau die Zeit, die er sich erhofft hatte, um etwas mehr Distanz zwischen sich und die wütenden Apachen zu bringen.

Es war aber nur ein kleiner Aufschub, denn so schnell warfen seine Gegner die Flinte nicht ins Korn. Kurz darauf jagten sie ihm schon wieder hinterher, und ihre wütenden Schreie waren trotz der donnernden Hufschläge nicht zu überhören. Sie wollten Lobo unbedingt einholen, koste es, was es wolle!

Plötzlich fielen weitere Schüsse. Allerdings aus einer ganz anderen Richtung. Der vorderste der Reiter wurde auf einmal von einer unsichtbaren Faust gepackt und seitlich vom Rücken des Pferdes gestoßen. Ein weiterer Apache warf die Arme hoch und starb, noch bevor er auf dem Boden aufschlug.

Erst dann entdeckte Lobo eine Gruppe von Reitern, die weiter drüben links auf einer Anhöhe aufgetaucht waren und das Feuer auf die Apachen eröffnet hatten. Es waren zehn Männer, und sie trugen Uniformen. Mexikanische Soldaten! Ein schmetterndes Trompetensignal erklang, und die Reiter setzten sich in Bewegung. Wieder fielen Schüsse, und das kostete einen Apachen das Leben. Die restlichen beiden Krieger suchten rasch das Weite. Einer der beiden war derjenige, dessen Pferd mit dem Tier zusammengestoßen war, das Lobo erschossen hatte. Mit Hilfe des anderen Apachen zog er sich auf den Rücken des Pferdes, und dann flohen sie. Die Lust zum Kämpfen hatten sie angesichts dieser überraschenden Wende wohl verloren.

Lobo atmete auf, weil die größte Bedrohung erst einmal vorbei war. Aber nur wenige Augenblicke später musste er erkennen, dass die Gesichter der Mexikaner ziemlich verschlossen wirkten. Das geschah in dem Moment, als die Soldaten begriffen, dass er ein Halbblut war.

*

„Dios mios!“, rief ein untersetzter Soldat, der unweit von Lobo sein Pferd gezügelt hatte und dann zu einem jungen Teniente schaute. „Das ist ja ein Bastard! Können wir so einem wie dem trauen?“

Sein Blick war eine Mischung aus Verachtung und Argwohn. Da war er nicht der Einzige. Auch die meisten anderen Soldaten behielten ihre Hände gefährlich nahe an ihren Waffen. So, als wenn sie nur darauf warteten, dass Lobo einen Fehler machte und sie dann ein Wettschießen auf ihn veranstalten konnten.

„Hast wohl Streit gehabt mit deinen Stammesbrüdern, wie?“, höhnte ein anderer, der stark schwitzte und dabei unangenehm schnaufte. „Was machen wir denn mit einem wie dem da, Teniente?“

Der junge Offizier schien einen Moment lang zu überlegen, bevor er das Wort an Lobo richtete.

„Wer bist du?“

„Jemand der auf dem Weg nach Carrizal ist und Ärger mit den Apachen bekommen hat“, erwiderte Lobo, nachdem er beschlossen hatte, sich von den Soldaten nicht einschüchtern zu lassen. „Falls es jemanden interessiert, eine halbe Meile hinter mir liegen die Leichen von zwei eurer Landsleute. Kein schöner Anblick. Die Apachen haben ihnen ziemlich schlimm zugesetzt, und die Bussarde haben anschließend weitergemacht. Einer der beiden Toten kommt wohl aus Carrizal. Zumindest glaube ich das, weil er mich gebeten hat, einer gewissen Rosa etwas zu übergeben.“

Während er das sagte, griff er mit der linken Hand vorsichtig in seine Hemdtasche. Zwei der Soldaten glaubten wohl, er hätte dort eine Bombe versteckt, denn sie rissen ihre Revolver hoch und zielten auf Lobo.

„Teniente, sagen Sie Ihren Leuten, dass ich im Grunde genommen ein friedliebender Mensch bin, wenn man mich an Ruhe lässt“, wandte sich Lobo an den Anführer dieser Truppe. „Aber nur dann!“

Die letzten Worte ließen anklingen, dass seine Laune sich langsam dem Nullpunkt näherte. Begriffen denn diese Kerle immer noch nicht, dass er mit den Apachen nichts zu tun hatte? Oder glaubten diese tapferen Soldaten womöglich noch, dass er wirklich mit den Kriegern unter einer Decke steckte?

„Ich habe deinen Namen nicht verstanden, Bastard“, sagte der Teniente. „Sag ihn nochmal. Aber klar und deutlich.“

„Lobo Gates“, lautete die Antwort des Halbbluts. „Ich war ohnehin auf dem Weg nach Carrizal und will dann anschließend wieder zurück nach Texas. Teniente, ich bin nicht von gestern. Ich weiß, dass unsere Texas Ranger und eure Soldaten jede Menge Ärger mit Victorios Apachenkriegern haben. Aber das ist nicht meine Sache. Es geht mich nichts an, was ihr mit denen zu regeln habt.“

„Apachen sind Apachen, auch wenn du nur ein halber bist“, sagte der Teniente mit einem grimmigen Lächeln, das seine Augen jedoch nicht erreichte. „Du bist doch nicht ganz zufällig hier?“

Lobo seufzte innerlich, weil dieser Bilderbuchoffizier nicht die geringste Ahnung hatte. Aber ihm das so deutlich ins Gesicht zu sagen, hätte der ohnehin schon angespannten Lage nicht gutgetan.

„Meine Mutter war eine Pima“, klärte Lobo den Teniente auf. „Und mein Vater ein Weißer. Wie Sie bestimmt wissen, lebt ein Teil der Pima in Sonora, und ein anderer Teil im südlichen Arizona. Ist wohl ein bisschen zu weit, um zu denken, dass ich zu Victorios Bande gehöre, oder?“

Der Teniente sah so aus, als müsse er erst einmal darüber nachdenken, wo denn die mexikanische Provinz Sonora überhaupt lag. Wahrscheinlich hatte er seine Heimatregion noch niemals zuvor verlassen.

„Der Bastard hat Rosa erwähnt, Teniente“, kam Lobo ausgerechnet der untersetzte Soldat zu Hilfe. „Wir sollten vielleicht hören, was er zu sagen hat. Schließlich geht es um Rosa.“

„Na gut“, entschied der Teniente nach kurzem Überlegen. „Was ist es denn, was du Rosa übergeben sollst?“

„Ein Medaillon“, sagte Lobo. „Sagen Sie Ihren Soldaten, dass sie die Finger von den Waffen lassen sollen, wenn ich jetzt in meine Hemdtasche greife. Claro?“

Der Offizier gab ihm mit einer kurzen Geste zu verstehen, dass er damit einverstanden war. Lobo holte daraufhin langsam das Medaillon heraus, übergab es dem Teniente, und der öffnete es. Der Soldat, der eben auch von Rosa gesprochen hatte, sah das Medaillon und stieß nun einen entsetzten Ruf aus.

„Ich kenne das. Es gehört meinem Schwager Roberto!“, rief er. „Was ist denn passiert?“

„Ich habe doch eben gesagt, dass ich zwei tote Mexikaner gefunden habe“, meinte Lobo. „Aber anscheinend will das keiner von euch wissen. Sie liegen da hinten.“ Er wies mit dem Daumen der rechten Hand hinter sich. „Falls die Bussarde sie zwischenzeitlich nicht gefressen haben.“

Der Soldat zuckte bei diesen Worten zusammen und blickte seinen Vorgesetzten fast flehend an. Es war klar, dass er unbedingt Gewissheit haben wollte, ob es sich bei dem einen Toten wirklich um seinen Schwager Roberto handelte.

„Wir reiten dorthin und begraben die Toten“, meinte der Teniente nach kurzem Überlegen. „Und du kommst mit, Gates. Anschließend reiten wir zurück nach Carrizal.“

Weitere Diskussionen nützen nichts. Also entschied sich Lobo, mit einem Nicken zuzustimmen.

*

Der untersetzte Soldat, der der Schwager des toten Roberto war, blickte entsetzt drein, als er die beiden schrecklich zugerichteten Leichen sah. Sein Gemüt konnte das wohl nicht so ganz verkraften. Als ihm dann auch noch der penetrante süßliche Geruch in die Nase stieg, konnte er sich nicht mehr länger zurückhalten, beugte sich aus dem Sattel und übergab sich dann würgend.

„Ruiz! Obregon!“, befahl der Teniente. „Ihr sichert das Gelände von beiden Seiten. Die anderen sitzen ab. Begräbniskommando!“

Der Teniente mochte zwar aussehen, als wenn er gerade frisch von der Kadettenschule in Mexico City kam, aber es war eine vernünftige Entscheidung. Also gingen die Soldaten an die Arbeit und erledigten diesen traurigen Job, so schnell es eben möglich war. Die Sonne brannte heiß vom Himmel, während die Soldaten zwei Gräber schaufelten und dabei stark schwitzen. Der Teniente schwitzte nicht, denn er hatte es vorgezogen, die Arbeit nur zu überwachen, anstatt sich am Ausheben der Gräber zu beteiligen. Stattdessen zündete er sich eine Maisblattzigarette an und inhalierte den Rauch in genüsslichen Zügen, während er zu Lobo schaute, der ebenfalls zusah und keinen Finger rührte.

„Rosa wird sehr traurig sein, wenn sie von Robertos Tod erfährt“, sagte der Teniente, dessen Namen Lobo mittlerweile kannte, Eusebio Montez. „Sie hat ihn wohl sehr geliebt. Trotz allem.“

„Was meinen Sie damit?“, wollte Lobo wissen.

„Sonst hätte sie ihm nicht das Medaillon geschenkt“, erwiderte der Teniente. „Wer das von Rosa bekommt, der muss schon etwas Besonderes sein.“ Er sah, dass Lobo nicht begriff, worauf er hinauswollte und fuhr deshalb grinsend fort. „Rosa ist eine Hure, Gates. Jeder, der sie großzügig bezahlt für ihre Dienste, bekommt so ein Medaillon.“

„Ah“, sagte Lobo. „Sie hat wohl einige davon, oder?“

„Was weiß ich?“, entgegnete Teniente Montez. „Ich bin glücklich verheiratet und will mit diesem Sündenkram nichts zu tun haben.“

Er sagte das in einem solchen Brustton der Überzeugung, als wenn er vor seiner Ausbildung als Offizier einmal Messdiener in einer katholischen Kirche gewesen war.

„Du wirst sie bestimmt kennenlernen, wenn du länger in Carrizal bleibst, Gates“, meinte der Teniente. „Pass auf, dass sie dich nicht ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Du wärst nicht der Erste, dem sowas passiert.“

„Ich will ihr nur das Medaillon geben, Teniente, sonst nichts“, antwortete Lobo. „Ansonsten will ich mich ein paar Tage ausruhen und danach so schnell wie möglich wieder zurück nach Texas. Das ist alles.“

„Wieso bist du denn überhaupt hier?“

„Wenn Sie‘s genau wissen wollen, Teniente, ich hatte drüben in Texas Ärger mit einem Falschspieler“, klärte ihn Lobo auf. „Der Kerl wollte mich über den Tisch ziehen, und ich habe es zum Glück noch rechtzeitig bemerkt. Als ich ihm das sagte, wurde er wütend und griff gleich zum Revolver. Er hatte Pech und ich Glück im Unglück. Denn der Falschspieler war der Sohn eines mächtigen Ranchers, und der nahm es mir verdammt übel, dass ich seinen Jungen niedergeschossen habe.“

„Ist er tot?“

„Weiß ich nicht“, erwiderte Lobo schulterzuckend. „Ich habe es vorgezogen, von dort so schnell wie möglich zu verschwinden, bevor ich noch mehr Ärger bekam.“

„Klingt so, als wenn du verdammt schnell mit der Waffe bist, wie?“, meinte Teniente Montez. „Dann pass ja auf, dass du dir hier in Mexiko die Finger nicht verbrennst. Das kann verdammt schnell passieren.“

„Wie ich schon sagte, ich will keinen Ärger“, sagte Lobo. „Alles, was ich brauche, sind ein paar Tage Ruhe, bevor ich zurück nach Texas reite. Sie haben doch nichts dagegen, Teniente?“

„Noch nicht“, fügte dieser hinzu. „Aber sobald ich höre, dass du Ärger machst, sorge ich dafür, dass du ins Gefängnis kommst, Gates. Und da wirst du lange drin schmoren, verlass dich drauf.“

Er sagte das immer noch in einem freundlichen Tonfall, aber seine Augen ließen keinen Zweifel daran, wie ernst diese Drohung gemeint war. Lobo wusste, was er davon zu halten hatte und beschloss, dem Teniente keinen Grund zu verschaffen, ihn einzusperren.

Zwischenzeitlich hatten die Soldaten ihren traurigen Job beendet und die beiden Toten in die Gräber gelegt. Teniente Montez nahm seinen Sombrero ab und sprach sogar ein paar Worte an den Gräbern. Dann schaufelten die Soldaten alles zu und saßen wieder auf.

„Reiten wir“, sagte der Teniente zu seinen Leuten. „Wird Zeit, dass wir von hier wegkommen. Langsam wird‘s hier draußen ungemütlich. Nicht, dass uns diese verdammten Apachenbastarde noch in einen Hinterhalt locken.“

Das werden sie gewiss nicht, sinnierte Lobo. Wahrscheinlich hätten sie schon längst angegriffen, wenn sie noch hier wären. Zumindest jetzt und heute sind wir erstmal sicher.

Kapitel 2

„Scheiße, ist das scharf!“, stöhnte der rothaarige Pete Gallagher und griff hastig nach dem Krug Wein, um sich ein Glas einzugießen. Anschließend trank er wie ein Verdurstender, aber in seinem Rachen brannte es immer noch wie Feuer, weil er die gewürzten Tortillas deutlich unterschätzt hatte.

„Du hast doch gesagt, deine Tortillas sollen extra scharf sein“, meinte Matt Compton mit einem abfälligen Blick zu dem Kumpan, der jetzt einen hochroten Kopf bekommen hatte und nach Luft rang. „He, Keeper!“, rief er zu dem Mexikaner hinter der Theke hinüber. „Ich glaube, mein Freund Pete braucht dringend ein Glas Milch!“

„Si, Senor“, beeilte sich der Besitzer der Cantina zu antworten und rannte sofort in den angrenzenden Raum, um seinem Gast diesen Wunsch zu erfüllen. Das Gelächter der anderen beiden Männer, die mit Gallagher und Compton am Tisch saßen, verfolgte ihn dabei.

„Wir sind in Mexiko, Pete“, meinte der aschblonde Billy Wheeler mit einem schadenfrohen Grinsen. „Das hast du wohl vergessen, wie?“

„Er wird es bestimmt nicht mehr vergessen, Billy“, fügte der schwarzhaarige Steve Sanders hinzu. „Nicht wahr, Pete?“ Da er neben Gallagher saß, schlug er ihm ermunternd auf die Schulter, was der nach Luft schnappende stoppelbärtige Mann gar nicht gut fand. Zum Glück kam jetzt der mexikanische Wirt herbeigeeilt und stellte ein Glas Milch auf den Tisch.

„Das wurde aber auch Zeit!“, keuchte Gallagher, griff nach dem Glas, setzte es an die Lippen und trank es in einem Zug aus. Dadurch fühlte er sich besser, denn das Brennen im Rachen ließ wenigstens ein bisschen nach.

„Ziegenmilch hilft immer, Senor“, meinte der Wirt mit einem freundlichen Lächeln, erreichte dadurch aber genau das Gegenteil. Pate Gallagher riss erstaunt die Augen auf, schaute auf das leere Glas und musste dann laut rülpsen. Weil er sich dessen bewusst wurde, was er gerade getrunken hatte.

„Jetzt übertreib mal nicht, Pete!“, wies Matt Compton seinen Kumpan zurecht. „Du wirst es schon überleben. Und hör jetzt endlich auf zu jammern. Das kann man ja nicht ertragen.“

Gallagher versuchte, den Geschmack der Ziegenmilch auf seiner Zunge zu ignorieren, goss sich ein Glas Rotwein ein und schluckte es ebenfalls wie Wasser. Als er sich noch ein Glas eingießen wollte, schaute ihn Compton auf eine Art und Weise an, die zur Vorsicht mahnte.

„Du überspannst allmählich den Bogen, Pete“, warnte er seinen Kumpan. „Vergiss nicht, was unser Ziel ist. Wir wollen einfach nur eine Zeit lang in Carrizal bleiben, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Kapierst du das? Oder muss ich dir das einprügeln?“

„Ich habe es verstanden, Matt“, erwiderte Gallagher. „Ist ja schon gut.“

„Es ist nur dann gut, wenn sich jeder von uns an das hält, was wir vereinbart haben“, sagte Compton so leise zu ihm, dass man das nur am Tisch hören konnte. „Vergiss nicht, dass wir einen sicheren Unterschlupf brauchen. Womöglich sogar noch etwas länger, als wir das ursprünglich vorhatten. Ich bleibe jedenfalls erstmal hier. Du kannst ja weiterreiten in Richtung Texas, wenn du das willst, Pete. Aber ich bin nicht sicher, ob du jemals heil über die Grenze kommst.“

„Glaubst du, dass die Apachen wissen, dass wir hier sind?“

„Ich glaube gar nichts!“, lautete Comptons Antwort. „Jedenfalls ist das die beste Lösung unter diesen Umständen.“

„Wenn die Leute hier wüssten, dass wir …“

Urplötzlich sprang Compton auf, riss den Kumpan zu sich heran und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Gallagher hatte das nicht kommen sehen, schrie erschrocken auf und taumelte nach hinten. Dabei riss er den Stuhl mit sich und schlug unsanft auf dem Boden auf.

„Du bist und bleibst ein Idiot, Pete!“, fuhr ihn Compton an. Er bemerkte, wie der Wirt hinter der Theke hervoreilte und besorgt zu seinen Gästen blickte. „Alles in Ordnung, Amigo“, sagte Compton mit einem freundlichen Lächeln. „Mein Freund hier beschwert sich immer noch darüber, dass du ihm Ziegenmilch verabreicht hast. So behandelt man hilfsbereite Menschen nicht. Oder was meinst du?“

„Ich wollte doch nur helfen, Senor“, meinte der Wirt. „Ich habe es gut gemeint.“

„Das wissen wir alle“, sagte Compton. „Nichts für ungut. Manche Leute brauchen eben ein bisschen länger, bis sie kapieren, was Sache ist.“

Der Wirt nickte nur und zog sich wieder zurück. Compton wusste natürlich, dass er und seine Freunde misstrauisch beäugt wurden, seit sie nach Carrizal gekommen waren. Es war Pedros Idee gewesen. Pedro Ramirez hatte gesagt, dass hier ein entfernter Onkel von ihm lebte, den er zuletzt vor drei Jahren besucht hatte und der sich sicher freuen würde, ihn wiederzusehen. Compton hatte jedoch festgestellt, dass Wiedersehensfreude etwas anderes war als der mürrische Blick des sechzigjährigen Mannes, der vor allem Pedro gegolten hatte. Aber schließlich hatte er eingewilligt, seinen Neffen und dessen Companeros für ein paar Tage in seinem Haus zu beherbergen. Natürlich nicht umsonst, sondern mit einer großzügigen Entlohnung, und die hatte letztendlich den Ausschlag gegeben, dass Pedros Onkel das Geld genommen hatte. Im Voraus, versteht sich!

Seine Gedanken brachen jäh ab, als Pedro durch die Tür der Cantina hereingestürmt kam. In seinen Augen blitzte es nervös auf, als er zu dem Tisch ging, an dem seine Freunde hockten.

„Was ist denn mit dir los?“, fragte Billy Wheeler erstaunt. „Du siehst ja aus, als wäre der Leibhaftige persönlich hinter dir her.“

„Wer weiß, was Pedro sonst noch so alles auf dem Kerbholz hat, von dem wir gar nichts wissen?“, meinte Steve Sanders.

„Soldaten!“, keuchte Ramirez und sorgte mit diesem einen Wort dafür, dass Sanders und Wheeler zusammenzuckten. Gallagher blickte so unglücklich drein, als habe ihn jemand dazu gezwungen, ein zweites Glas Ziegenmilch zu trinken. Nur Compton verhielt sich noch völlig ruhig.

„Wie viele sind es, Pedro?“, wollte er wissen.

„Ich glaube, so um die zehn“, sagte Ramirez. „Ich habe sie nicht genau gezählt. Ich dachte, es wäre wichtiger, wenn ihr das sofort erfahrt. Einer von denen sieht übrigens aus wie ein Apache. Er trägt auch gar keine Uniform.“

„Das will ich sehen“, entschied Compton nach kurzem Überlegen, erhob sich vom Tisch und ging zur Tür der Cantina. Der immer noch aufgeregte Ramirez folgte ihm, und auch die anderen Kumpane kamen zur Tür geeilt.

Compton beobachtete von dort aus, wie der Reitertrupp jetzt die ersten Häuser der kleinen Stadt passierte. Natürlich zügelten sie ihre Pferde unweit der Cantina, und der Anführer des Trupps, ein junger Teniente, gab das Zeichen zum Absteigen.

„Ich glaube, mir wird schlecht“, murmelte Gallagher. „Matt, was sollen wir denn jetzt tun?“

„Ruhig bleiben, was denn sonst?“, entgegnete Compton. „Wir sind Gäste in der Cantina und wollen uns etwas die Zeit vertreiben. Was denn sonst?“

„Ja, aber …“, wollte Gallagher einwenden. Jedoch kam er nicht dazu, seine Gedanken zu Ende zu formulieren, denn Compton fiel ihm sofort ins Wort.

„Kein Aber!“, warnte er ihn. „Du tust das, was ich gesagt habe, verstanden? Alles andere überlässt du mir. Dazu reicht dein Strohkopf ohnehin nicht aus. Los, setzen wir uns wieder hin und trinken weiter.“

Gleichzeitig signalisierte er dem Wirt, eine weitere Flasche Rotwein an den Tisch zu bringen, und der beeilte sich sofort, den Wunsch seiner zahlenden Gäste zu erfüllen. Compton drückte ihm ein Geldstück mehr in die Hand, und der Wirt hätte ihm dafür fast die Füße geküsst. Wer weiß, ob er es nicht wirklich getan hätte, wenn in diesem Moment die Soldaten nicht in die Cantina gekommen wären?

Comptons Blicke galten vor allen Dingen dem Mann, der keine Uniform trug. Er trug einen breitkrempigen Hut, unter dem dichtes schwarzes Haar bis über den Kragen seines Hemdes fiel. Seine Gesichtszüge waren markant und hässlich zugleich, und seine Haut war zu dunkel, um ihn für einen Weißen zu halten. Er war ein Halbblut.

In dem Augenblick, als Compton ihn vom Tisch aus beobachtete, trafen die Blicke der beiden Männer kurz aufeinander. Es war wie ein kurzes gegenseitiges Abtasten, und Compton begriff, dass das Halbblut auch ihn und seine Kumpane sofort richtig eingeschätzt hatte.

„Eine Runde für alle!“, sagte der junge Teniente. „Das gilt auch für dich, Gates, und natürlich auch für die Americanos da drüben!“