3,99 €

Mehr erfahren.

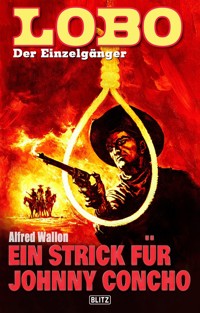

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lobo

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Das Halbblut Johnny Concho wird verdächtigt, Rebecca Morris vergewaltigt und getötet zu haben. Ihm droht der Strick. Lobo Gates spürt in der Stadt den Hass der Menschen. Für sie ist Johnny der Täter, obwohl der seine Unschuld beteuert.Merkwürdig ist, dass Ben Washburn, der Sohn eines mächtigen Ranchers, die Bewohner aufhetzt. Sie zerren Johnny Concho schließlich aus dem Gefängnis, um ihn zu lynchen, Lobo ahnt, wer der wirkliche Mörder von Rebecca Morris ist. Und er hat einen Plan.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Ähnliche

LOBODer Einzelgänger

In dieser Reihe bisher erschienen

4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen

4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz

4203 Dietmar Kuegler Todesfährte

4204 Alfred Wallon Victorios Krieg

4205 Alex Mann Schwarze Pferde

4206 Dietmar Kuegler Der Galgenbruder

4207 Alfred Wallon Ein Strick für Johnny Concho

Alfred Wallon

Ein Strick für Johnny Concho

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-397-1

Kapitel 1

Von einer Sekunde zur anderen wurde Johnny Concho aus dem Schlaf gerissen. Verwirrt und erschrocken zugleich erhob er sich von seinem Lager und hörte gleichzeitig draußen vor der Tür polternde Schritte und wütende Stimmen. Ein ungutes Gefühl erfasste ihn, während er zum Fenster eilte und einen Blick riskierte. Da standen mindestens zehn Männer, und einer von ihnen war Sheriff Bob Turner. Er hielt eine doppelläufige Schrotflinte in den Händen und schlug jetzt mit dem Gewehrkolben gegen die Tür.

„Aufmachen!“, hörte Johnny die wütende Stimme des Sheriffs. „Mach sofort die Tür auf, oder wir treten sie ein!“

Panik ergriff Johnny bei diesen drohenden Worten. Hastig wandte er sich vom Fenster ab, zog sich rasch Hemd und Hose über und griff nach seinen Stiefeln. Währenddessen wurden die Schläge an der Tür immer heftiger und die Stimmen der Männer, die mit dem Sheriff gekommen waren, ebenfalls lauter.

„Was soll das, Sheriff?“, erklang eine hitzige Stimme. „Treten wir die Tür doch einfach ein und holen ihn uns! Ein Bastard wie der braucht keine besondere Rücksicht, und ein Mörder erst recht nicht!“

Mörder? Als Johnny das hörte, begriff er immer noch nicht, was das Ganze zu bedeuten hatte. Aber er ahnte, dass er nicht länger hierbleiben durfte. Sowohl der Sheriff als auch die Männer in seiner Begleitung waren sehr wütend, warum auch immer.

Er dachte nicht weiter darüber nach, sondern tat instinktiv genau das Richtige und eilte zur Hintertür des Hauses, in dem er allein lebte, seit sein Vater vor zwei Jahren an einer schlimmen Krankheit gestorben war. Dumpf klangen seine Schritte auf dem Holzfußboden, während er das Ende des Flurs erreichte. Währenddessen klirrte weiter vorn eine Scheibe.

„Der Bastard flieht!“, schrie irgendjemand. „Er darf nicht entkommen!“

Johnny riss die Hintertür auf. Alles lag im Dunkeln. Er schaute nur kurz nach links und rechts und spurtete dann los. All seine Gedanken kreisten darum, dass er es schaffen musste, von hier so schnell wie möglich zu entkommen. In Bandera war er nicht mehr sicher. Die Menschen hatten ihn seit dem Tod seines Vaters spüren lassen, dass er hier nicht mehr willkommen war. Auch wenn es keiner ausdrücklich sagte, aber die verachtenden Blicke der Stadtbewohner waren eindeutig. Und jetzt hielten sie ihn offensichtlich für einen Mörder!

„Halt!“, schrie plötzlich eine Stimme seitlich hinter Johnny. „Bleib stehen, Bastard. Du hast keine Chance!“

Johnny zuckte zusammen, duckte sich und tat dann genau das, womit der Mann nicht gerechnet hatte. Er sprang ihn an, versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht und entriss ihm den Revolver, mit dem dieser auf Johnny gezielt hatte. Das alles geschah so schnell und völlig überraschend für den Mann, dass seine Abwehr zu spät kam. Johnny entriss ihm den Revolver und rannte einfach weiter, während der Mann hinter ihm um Hilfe schrie.

Nur weg von hier, dachte Johnny, während er weiterrannte, so schnell er nur konnte. Sie dürfen mich nicht erwischen.

Natürlich war ihm bewusst, dass sein Verhalten schon wie ein Schuldeingeständnis wirkte. Aber das zählte jetzt nicht. Die Männer suchten nach einem Opfer, und jetzt hatten sie es gefunden. Dass er ein Halbblut war, reichte offensichtlich schon aus, um ihn eines Mordes zu bezichtigen. Dabei wusste Johnny überhaupt nicht, um was es eigentlich genau ging. Er wollte es auch gar nicht wissen, weil das Verhalten des Sheriffs und der anderen Männer eindeutig genug gewesen war. Für sie war er ein Mörder, und der verdiente keine Gnade.

Sein Ziel war der Mietstall etwas weiter unterhalb auf der anderen Straßenseite. Er brauchte ein Pferd, um von hier entkommen zu können. Er keuchte und spürte ein Stechen in der rechten Seite, weil er so schnell gerannt war. Trotzdem behielt er das Tempo bei, bis er das Tor des Stalls erreicht hatte und es rasch öffnete.

Weiter oberhalb der Straße brüllten die Männer immer noch. Sie würden nicht lange brauchen, um herauszufinden, was er vorhatte. Er musste schneller sein als sie, deshalb ging er gleich zur ersten Box und holte ein Pferd heraus. Johnny hatte ein Händchen für Pferde und auch schon des Öfteren Gelegenheitsarbeiten hier verrichtet. Der alte Homer Bush behandelte ihn wenigstens anständig und zahlte ihm auch etwas dafür, dass er ihm half. Aber er war auch der einzige Bewohner von Bandera, der ihn nicht dafür verachtete, dass seine Mutter vom Stamm der Kwahadi-Comanchen abstammte und sein Vater dem zufolge ein Squawman gewesen war. So nannte man die Weißen, die mit einer Indianerin zusammenlebten und Kinder in die Welt gesetzt hatten. Kinder, für die die Bezeichnung Halbblut, Bastard oder Mischling noch beschönigende Worte waren.

Johnny wusste, was das bedeutete, und er hatte das selbst am eigenen Leib unzählige Male erfahren müssen. Trotzdem war er in Bandera geblieben, weil er mittlerweile verstanden hatte, dass es an anderen Orten auch nicht besser sein würde für ihn. Aber aus einem unerklärlichen Grund hatten die Menschen heute eine rote Linie deutlich überschritten. Sie hatten nach einem Sündenbock gesucht und ihn jetzt auch gefunden.

Rasch schwang er sich auf den Rücken des Tieres und dirigierte es aus dem Stall. Ausgerechnet in diesem Augenblick trat der Mond zwischen den Wolken hervor und tauchte die staubige Hauptstraße in ein silbriges Licht. Johnny erkannte die Männer, die sich jetzt dem Mietstall näherten und ihn im selben Moment gesehen hatten wie er sie.

„Da ist er!“, schrie jemand. „Dieser verfluchte Mörder darf nicht entkommen!“

Noch während die wütenden Stimmen verhallten, fielen auch schon die ersten Schüsse. Johnny duckte sich tief über den Rücken des Pferdes, um ein möglichst geringes Ziel für die aufgebrachten Männer zu bieten. Etwas zischte gefährlich nahe an seinem Kopf vorbei, traf ihn aber zum Glück nicht.

Dagegen streifte eine weitere Kugel das Pferd am rechten Hinterlauf. Das Pferd wieherte erschrocken auf und geriet auf einmal in Panik. Es bäumte sich auf, und Johnny konnte sich nicht mehr auf dem Rücken des Pferdes festhalten. Hart prallte er auf der Straße auf und blieb für ein paar Sekunden benommen liegen. Erst dann versuchte er, sich hastig hochzustemmen, um seine Flucht fortzusetzen.

Daraus wurde aber nichts mehr. Die Männer hatten ihn eingeholt, umringten ihn jetzt, und Sheriff Turner trat mit seinem Gewehr auf ihn zu. Wut spiegelte sich in seinen bärtigen Gesichtszügen wider, als er mit dem Kolben ausholte und damit nach Johnny schlug. Johnny spürte nur noch einen entsetzlichen Schmerz, und dann versank alles um ihn herum von einer Sekunde zur anderen. Er spürte gar nichts mehr, sondern alle Gedanken waren erloschen.

*

Als er wieder aufwachte, musste er laut stöhnen, weil sein Kopf sehr schmerzte. Seine rechte Hand tastete nach der betreffenden Stelle und fühlte dort etwas Feuchtes. Dann öffnete er die Augen, blickte auf seine Finger und sah, dass die Fingerkuppen rot waren. Von seinem eigenen Blut!

„Du wirst es schon überstehen“, hörte er plötzlich eine höhnisch klingende Stimme. „Noch bist du ja am Leben. Fragt sich nur, wie lange das noch so sein wird.“

Johnny hob den Kopf, spürte die harte Pritsche, auf der er lag, und erkannte die massiven Gitterstäbe. Er befand sich in einer Zelle, und der Mann auf der anderen Seite des Gitters war Sheriff Bob Turner.

„Was ... was soll das, Sheriff?“, fragte Johnny mit krächzender Stimme und spürte auf einmal, wie ihm übel wurde und sich alles um ihn herum zu drehen begann. Zum Glück stand neben der Pritsche ein rostiger Eimer, den er rasch zu sich heranzog und sich dann würgend übergab. Danach fühlte er sich zwar ein wenig besser, aber die Kopfschmerzen waren immer noch stark genug, um ihn stöhnen zu lassen.

„Junge, warum hast du das getan?“, fragte ihn nun der Sheriff mit verachtungsvollem Blick. „Du hättest doch wissen müssen, dass so was niemals eine Chance haben kann.“

Johnny wusste nicht, wovon Turner überhaupt sprach, und deshalb war er völlig ratlos. Er wusste nur, dass ihn einige Stadtbewohner von Bandera wie ein wildes Tier gehetzt hatten, und erinnerte sich wieder daran, dass jemand das Wort Mörder gerufen hatte. Er sollte ein Mörder sein? Er hatte doch niemanden umgebracht!

„Ich weiß nicht, was das soll, Sheriff“, entgegnete er mit gepresster Stimme. „Sie und einige andere Männer sind in mein Haus eingedrungen, und jetzt hocke ich hier in dieser Zelle. Warum eigentlich?“

„Du solltest langsam einsehen, dass es besser wäre, die Wahrheit zu sagen, Johnny“, lautete die Antwort des Sheriffs. „Richter Farlow könnte das als Vorteil werten, wenn man dir den Prozess macht. Aber wenn du mich fragst: Ich glaube, du hast noch nicht einmal den Hauch einer Chance, dem Strick zu entgehen.“

„Strick?“, fragte Johnny. „Was zum Teufel soll ich denn getan haben, Sheriff? Ich habe immer noch nicht die geringste Ahnung, warum ich hier eingesperrt bin.“

„Auch ein Mörder verdient laut dem Gesetz einen Prozess“, erwiderte Turner. „Obwohl es manchmal besser wäre, wenn das Gesetz der Bibel angewendet werden würde. Das kennst du doch sicher auch, Junge? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Mädchen war noch sehr jung, und sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Du hättest doch wissen müssen, dass ein Mischling wie du niemals eine wirkliche Chance auf eine gemeinsame Zukunft gehabt hätte. Musstest du deswegen Rebecca Morris umbringen, Johnny?“

Jedes dieser Worte schockierte Johnny Concho. Ein Gedanke jagte in diesem Moment den anderen, und er versuchte sich vorzustellen, was diese Anschuldigung des Sheriffs überhaupt für ihn bedeutete. Rebecca Morris sollte tot sein? Natürlich kannte er Rebecca, auch wenn sie bisher kaum ein Wort mit ihm gewechselt hatte. Die einzige Tochter des Storebesitzers Geoffrey Morris hatte ihm bisher sehr deutlich gezeigt, dass er für sie überhaupt nicht existierte. Auch wenn er sie immer wieder freundlich gegrüßt und versucht hatte, mit ihr ein Gespräch anzufangen.

„Ich soll sie umgebracht haben?“, fragte Johnny. „Wer behauptet das?“

„Jemand, der gesehen hat, wie du in der Nähe warst“, antwortete Turner. „Hast wohl im entscheidenden Moment nicht richtig aufgepasst, als du Rebecca im Wäldchen vor der Stadt aufgelauert hast, wie? Wie gut, dass jemand wachsam war.“

„Und warum hat derjenige dann nicht eingegriffen, Sheriff?“, stellte Johnny die Gegenfrage. „Ich hätte es jedenfalls getan, wenn ich einen Mord hätte verhindern können. War der angebliche Zeuge vielleicht Otis Brown?“

Der Sheriff blickte wütend drein, als sein Gefangener diesen Namen erwähnte. Otis Brown war schon über sechzig Jahre alt und dafür bekannt, dass er dem Alkohol recht häufig zusprach und dann Dinge sah, die er sich in Wirklichkeit nur eingebildet hatte, sie aber dennoch für real hielt.

„Du brauchst dich nicht mehr aus der Sache herauszureden, Johnny“, fuhr Turner ungerührt fort. „Du bist in der Nähe gesehen worden. Das dürfte für einen Verdacht ausreichen, und die Tatsache, dass du vor uns geflohen bist, macht dich umso mehr verdächtig. Ich rate dir, lieber die Wahrheit zu sagen. Du sitzt so tief in der Scheiße, dass du dich selbst an deinen eigenen langen Haaren nicht mehr rausziehen kannst, Junge. Fast scheint es mir so, als würdest du das gar nicht verstehen wollen.“

„Warum wohl?“, entgegnete Johnny mit mühsam unterdrückter Wut. „Weil ich es nicht getan habe. So einfach ist das. Weshalb hätte ich Rebecca töten sollen? Sie hat mich doch ohnehin nicht beachtet.“

„Vielleicht genau deswegen“, konterte der Sheriff. „Typen wie du haben schließlich auch gewisse Bedürfnisse. Wenn selbst die Huren drüben in Liz Bakers Etablissement dich abweisen, dann greift man doch nach jedem Strohhalm, um das zu bekommen, wovon man träumt. Spuck es endlich aus, Johnny. Ich kann dich sogar verstehen, was dir durch den Kopf gegangen ist, während du Rebecca beobachtet hast. Ein junges weißes Mädchen, hübsch und mit einer tollen Figur, davon hast du bestimmt schon öfters geträumt, oder? Ich habe selbst gesehen, wie du ihr öfters mal nachgeschaut hast.“

„Wer hat das wohl nicht in dieser Stadt, Sheriff?“, sagte Johnny. „Sie doch auch, oder?“

„Pass besser auf, was du sagst“, meinte Turner. „Sonst schicke ich den Doc gleich wieder nach Hause, wenn er kommt, um deine Wunde zu behandeln. Du bist derjenige, der in der Klemme steckt. Und je eher du dir dessen bewusst wirst, umso besser ist es für alle. Du solltest ein Geständnis ablegen. Richter Farlow wird das sicher als Zeichen deiner Reue anerkennen, denke ich.“

„Weshalb soll ich etwas gestehen, was ich nicht getan habe, Sheriff?“, meinte Johnny und schlug mit der rechten Faust auf die Pritsche, auf der er hockte. „Darauf wartet ihr doch nur alle. Dann seid ihr mich endlich los, und die ganze Stadt hat wieder ein reines Gewissen, weil das schwarze Schaf von Bandera endlich aufgehängt wird. Ist doch so, oder?“ Als Turner darauf nichts erwiderte, fuhr Johnny gleich fort: „Ich habe nicht vergessen, was der Prediger mal gesagt hat. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das gilt auch für Sie, Sheriff. Ich bin gespannt, was Ihre Frau dazu sagen würde, wenn sie wüsste, dass Sie auch schon mal öfters die Dienste von Liz Bakers Damen in Anspruch genommen haben. Während Ihrer nächtlichen Runde durch die Stadt, damit es ja keiner merkt. Ist nur schade, dass es auch jemand gesehen hat, der zufälligerweise in der Nähe war. Nämlich ich, Sheriff!“

Turner trat zum Gitter und umfasste mit beiden Händen die Stangen so fest, dass man das Weiße an den Knöcheln sehen konnte.

„Du hältst den Mund, verdammt!“, fuhr er ihn an. „Kein Wort darüber sagst du, sonst ...“

„Was denn sonst?“, unterbrach ihn Johnny. „Ist Ihnen das etwa peinlich? Kann ich gut verstehen, Sheriff. Am Sonntag in der Kirche um Vergebung der Sünden bitten, und in der nächsten Woche dann gleich neue Sünden begehen. Ich nenne so etwas dreist.“

„Du wirst hängen, Johnny“, sagte Turner mit eiskalter Stimme. „Denke lieber über deine eigenen Sünden nach. Denn die wiegen weitaus schwerer. Keiner wird um dich weinen, wenn du am Strick baumelst. Man wird dich irgendwo verscharren, und niemand wird mehr von dir sprechen. Das ist die Strafe für einen gewissenlosen Mörder, wie du es bist!“

Mit diesen Worten wandte er sich abrupt ab und verließ den Zellengang wieder. Kurz vor der Tür zum angrenzenden Office drehte er sich noch einmal zu Johnny um, und diesmal war sein Grinsen besonders schäbig.

„Den Doc schicke ich wieder nach Hause, Johnny. Ich sage ihm, dass es dir wieder besser geht und dass du keine Behandlung mehr brauchst!“

Während die letzten Silben über seine Lippen kamen, schloss er die Tür hinter sich, und Johnny blieb allein im Zellentrakt zurück. In dem Bewusstsein, dass er bald jede Menge Probleme bekommen würde.

*

Sheriff Turner zuckte erschrocken zusammen, als plötzlich die Tür zu seinem Office aufgerissen wurde und gegen die Wand schlug. Turner sah sich einem wutschnaubenden Geoffrey Morris gegenüber, dem Vater der ermordeten Rebecca.

„Ich will ihn sehen!“, stieß der grauhaarige Morris hervor. „Jetzt sofort. Ich will diesem Mörder ins Gesicht sehen, Bob!“

„Lass das lieber bleiben, Geoffrey“, versuchte Turner den trauernden Vater zu beruhigen. „Es ändert nichts mehr daran, was geschehen ist. So sehr ich mitfühlen kann, was du und deine Frau im Moment durchmacht, so solltest du jetzt lieber ...“

„Dieser Bastard hat meine Rebecca umgebracht!“, unterbrach Morris den Sheriff. „Du hast keine Kinder, Bob. Deshalb kannst du gar nicht verstehen, was das bedeutet. Ich will ihn sehen, verdammt noch mal. Es ist mein Recht, verstehst du?“

„Hast du eine Waffe bei dir?“

„Natürlich nicht“, sagte der Storebesitzer. „Keine Angst, ich habe nichts vor, was ich hinterher bereuen würde. Aber ich habe meiner Frau versprechen müssen, dass ich ihm ins Gesicht schaue. Das wirst du mir nicht abschlagen.“

Turner stieß einen lauten Seufzer aus und erhob sich hinter seinem Schreibtisch.

„Heb deine Hände, Geoffrey“, forderte er ihn auf. „Ich muss dich durchsuchen. Das ist Vorschrift.“

„Tu, was du tun musst“, erwiderte Morris. „Aber beeil dich damit.“

Turner tastete Morris ab und stellte zu seiner Erleichterung fest, dass Morris wirklich keine Waffe bei sich hatte. Keinen Revolver, kein Messer oder irgendetwas anderes, womit er Unheil anrichten konnte. Trotzdem beschloss der Sheriff, ein wachsames Auge auf Geoffrey Morris zu haben, wenn er jetzt den Zellengang betrat und gleich vor dem Mörder seiner Tochter stand. Er griff nach dem Schlüsselbund, der auf seinem Schreibtisch lag, und ging vor. Er schloss die Tür zum Zellengang auf, trat einen Schritt zur Seite und ließ Morris an ihm vorbeigehen. Dumpf klangen dessen Schritte auf dem Gang und verstummten schließlich wieder, als er vor der Zelle stehen blieb, in der Turner den Mischling eingesperrt hatte.

Einige Sekunden lang herrschte eine fast schon gespenstisch anmutende Stille, in der man nur das schwere Atmen des Storebesitzers vernehmen konnte. Dessen anklagende Blicke richteten sich auf Johnny Concho, der auf seiner Pritsche saß und zu Morris schaute. Wenn Blicke hätten töten können, dann wäre Johnny in diesem Moment schon gestorben.

„Warum hast du das getan?“, fragte Morris. „Erkläre es mir, du verdammter Mörder!“

Turner, der sich noch im Hintergrund hielt, beobachtete Johnny bei diesen Worten ganz genau. Irgendwie reagierte er nicht wie ein Beschuldigter, sondern eher wie jemand, der überhaupt nicht begriff, in was er da eigentlich hineingeraten war. Turner hatte schon so einige üble Zeitgenossen hier eingesperrt. Die meisten von ihnen verhielten sich immer ganz eindeutig. Wenn sie eingesehen hatten, in welcher Situation sie sich befanden, dann knickten sie meistens ein und bereuten auch, was sie getan hatten. Aber bei Johnny Concho schien diese Reue gar nicht vorhanden zu sein. Stattdessen verhielt er sich völlig abweisend und schien überhaupt nicht damit einverstanden zu sein, was um ihn herum geschah.

„Mister Morris, ich habe Rebecca nicht umgebracht“, sagte Johnny mit gepresster Stimme. „Ich habe mit all dem hier nichts zu tun.“

„Und warum warst du dann in der Nähe, als es passiert ist?“, fragte Morris, der seine Emotionen kaum noch unter Kontrolle hatte. „Man hat dich doch eindeutig gesehen. Du bist Rebecca nachgegangen und wolltest dein Glück bei ihr versuchen, oder? Dabei hättest du doch von Anfang an wissen sollen, dass für einen wie dich niemals der Hauch einer Chance besteht. Hast du deswegen deiner Enttäuschung freien Lauf gelassen und vielleicht auch deiner Wut? Was hast du ihr gesagt, bevor du sie umgebracht hast, du Bastard?“

Die letzten Worte hatten voller Verzweiflung geklungen. Morris war am Ende mit seinen Nerven. In seinen Augen glitzerte es feucht, während Johnny immer noch völlig reglos blieb. Er saß wie ein Unbeteiligter auf der Pritsche, hörte sich an, was Morris ihm zu sagen hatte, verhielt sich aber wie jemand, der mit all dem nichts zu tun hatte.

„Wer hat mich denn angeblich gesehen, Mister Morris?“, stellte Johnny jetzt die Gegenfrage. „Bis jetzt hat mir das nämlich noch niemand beantwortet.“

Morris schaute jetzt zu Turner, aber der winkte nur ab.

„Wenn ich schon eines Verbrechens beschuldigt werde, das ich nicht begangen habe, dann sollte ich wenigstens wissen, wer diese Anschuldigungen von sich gegeben hat“, fuhr Johnny ungerührt fort. „Ist das nicht mein Recht, Sheriff?“

„Was würde es nützen, wenn du es erfährst, Junge?“, erwiderte Turner. „Es ändert nichts an deiner Lage.“

„Ich halte das nicht mehr aus!“, stieß Morris nun wütend hervor und schlug mit der Faust gegen das Gitter. So fest, dass er selbst das Gesicht vor Schmerzen verzog. Aber das war ihm in diesem Augenblick egal. Er schaute Johnny nochmals an. „Was soll ich meiner Frau sagen, warum unser Kind sterben musste?“, fuhr er dann fort. „Sie will eine Antwort haben, sonst wird sie noch wahnsinnig. Verstehst du das überhaupt, du minderwertiges Stück Dreck?“

„Es tut mir leid, Mister Morris“, sagte Johnny. „Ich kann verstehen, was Ihnen durch den Kopf geht und wie Sie sich fühlen. Aber ich war es nicht. Das werde ich immer wieder sagen. So lange, bis ihr es alle nicht mehr hören wollt. Ihr habt doch nur nach jemandem gesucht, dem man das anhängen kann. Da kam ich gerade recht, oder?“

Morris wollte das nicht mehr hören. Er wandte sich ab und verließ fast schon fluchtartig den Zellengang. Turner hörte, wie der Storebesitzer draußen die Tür heftig hinter sich zuschlug.

„Das musste nicht sein, Johnny“, sagte Turner zu seinem Gefangenen. „Du hast einem Vater die Chance geraubt, wenigstens verstehen zu können, warum seine Tochter sterben musste. Bist du wirklich so grausam, Junge? Das hätte ich nicht gedacht.“

Johnny erwiderte nichts darauf. Das erzürnte den Sheriff noch umso mehr.

„Du weißt immer noch nicht, in welcher Lage du dich befindest, oder?“, fuhr er Johnny an. „Glaubst wohl, das wäre alles ein harmloses Spiel, bei dem dir nichts zustößt. Du kannst dich ja in deinem kranken Kopf selbst für unschuldig halten. Aber du wurdest gesehen, wie du dich in der Nähe des Ortes aufgehalten hast, wo es passiert ist. Man hat dich nicht nur gesehen, sondern auch Beweise gefunden. Oder kannst du mir erklären, wie dein Messer dorthin gelangt ist? Das Messer, mit dem du Rebecca getötet hast, nachdem du sie brutal vergewaltigt hast?“

Turner sah auf einmal, wie es in Johnnys Augen nervös zu flackern begann, und er wertete das sofort als weiteres Indiz dafür, dass der Mischling ihm nicht die Wahrheit sagte. Deshalb ging er rasch nach vorn, machte sich dort an seinem Schreibtisch zu schaffen und kam kurz darauf wieder zurück in den Zellengang. In seiner linken Hand hielt er ein Messer, dessen Griff mit Leder umhüllt war und einige eingeritzte Symbole aufwies.

„Das ist doch dein Messer, oder?“, fragte Turner.

„Ja“, antwortete Johnny und erhob sich nun doch rasch von der Pritsche. Er verzog das Gesicht, weil sein Kopf noch etwas schmerzte, und trat nun so rasch an das Zellengitter heran, dass der Sheriff sofort zurückwich, als dieser die Wut ins Johnnys Augen erkannte.

„Das gefällt dir wohl nicht, wie?“, sagte Turner. „Das ist schon ein eindeutiger Beweis, der ausreicht, um dich des Mordes zu beschuldigen. Aber dass man dich auch noch in der Nähe gesehen hat, dürfte ausreichen, um dich aufzuhängen.“

„Das ist mein Messer!“, stieß Johnny hervor. „Es wurde mir gestohlen. Ich vermisse es schon seit zwei Tagen. Sheriff, das müssen Sie mir glauben! Ich habe Rebecca nicht umgebracht. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort!“

Turner lachte nur bei diesen Worten.

„Ein Bastard wie du will mir sein Ehrenwort geben“, sagte er kopfschüttelnd. „Mach dich doch nicht lächerlich, Junge. Du sorgst mit deinem Verhalten selbst dafür, dass du dem Strick nicht entgehen kannst.“

„Wer hat mich gesehen, Sheriff?“, fragte Johnny, ohne direkt auf Turners Bemerkung einzugehen. „Wer behauptet das?“