3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lobo

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Mitten im Winter des Jahres 1876 brechen Black Horse und hundertsiebzig Comanchen aus der Reservation von Fort Sill aus und ziehen in den Llano Estacado. Sie wollen noch einmal Büffel jagen. Sollten weiße Jäger sie daran hindern, dann werden sie bis zum Tod kämpfen. Lobo Gates besucht einen alten Freund in einem Büffeljäger-Camp und wird Zeuge von ersten Auseinandersetzungen. Die Jagd auf Black Horse hat begonnen. Die Kämpfe werden immer blutiger. Lobo versucht, eine Eskalation zu verhindern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Ähnliche

LOBODer Einzelgänger

In dieser Reihe bisher erschienen

4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen

4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz

4203 Dietmar Kuegler Todesfährte

4204 Alfred Wallon Victorios Krieg

4205 Alex Mann Schwarze Pferde

4206 Dietmar Kuegler Der Galgenbruder

4207 Alfred Wallon Ein Strick für Johnny Concho

4208 Alfred Wallon Jagd auf Black Horse

4209 Alfred Wallon Terror im Johnson County

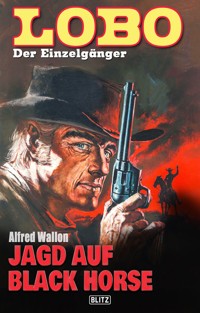

Alfred Wallon

Jagd auf Black Horse

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-398-8

Kapitel 1 – Nächtliche Flucht

28. Dezember 1876

In der Reservation bei Fort Sill / Oklahoma

Gegen 20:00 Uhr

Draußen heulte und pfiff der Wind zwischen den Zelten und armseligen Hütten, in denen die Comanchen und Kiowa lebten. Immer wieder flackerte das kleine Feuer auf, wenn der Wind durch die Ritzen der Balken drang und die Krieger spüren ließ, dass es ein harter und kalter Winter werden würde. Vor zwei Tagen war der erste Schnee gefallen. Seitdem hatte es einen deutlichen Wetterumschwung gegeben, und man spürte, dass der eigentliche Wintereinbruch kurz bevorstand.

Die fünf Comanchen, die sich am Feuer in der Hütte versammelt hatten, streckten ihre Hände in Richtung der Flammen aus, um sich wenigstens ein bisschen zu wärmen. Aber die eigentliche Kälte saß tief in ihren Herzen, gepaart mit Wut und Verzweiflung, weil sie schon seit Tagen hungerten und die Vorräte der Weißen schon längst nicht mehr ausreichten, um alle Bewohner der Reservation satt zu bekommen.

Die ersten Alten und Schwachen waren bereits gestorben, aber das kümmerte Ranald Mackenzie, den Soldatenhäuptling von Fort Sill, nicht. Stattdessen versuchte er, die Comanchen, Kiowa und Apachen, die seit Kurzem auch an diesen trostlosen Ort in einem kargen Landstrich Oklahomas gebracht worden waren, irgendwie zu besänftigen, indem er großartige Versprechungen mit salbungsvollen Worten machte. Es waren leere Phrasen, von denen fast alle hier lebenden Indianer mittlerweile überzeugt waren, dass man ihnen schamlos ins Gesicht log und das noch nicht einmal bedauerte. Währenddessen starben weitere Menschen vor Entkräftung, und niemanden schien das zu interessieren.

„Wir können das nicht länger dulden“, sagte Lone Eagle, ein junger Krieger, in dessen Augen sich der Hass auf alle Weißen widerspiegelte. Er hatte zu denjenigen Comanchen gehört, die bis zuletzt an der Seite von Quanah Parker gekämpft hatten, bis auch er schließlich begriffen hatte, dass sein Volk nicht länger kämpfen konnte. Vor wenigen Monaten hatten er und seine Krieger sich Colonel Ranald Mackenzie ergeben und lebten seitdem in der Reservation. „Es ist kein Leben, sondern wir siechen dahin. Bis wir so schwach sind, dass wir nicht mehr aufstehen können“, fuhr er fort. „Dieser Ort ist nicht gut für uns.“

„Das sind gute Worte“, ergriff nun auch White Eagle das Wort, der einige Winter älter war als Lone Eagle. Quer über sein Gesicht zog sich eine hässliche Narbe, die ihm von einem Blaurock-Soldaten mit einem Säbel zugefügt worden war, als er sich geweigert hatte, seine Waffen abzugeben. Das war kurz nach dem Eintreffen von Quanah Parker und seinen Kriegern geschehen, und White Wolf hatte mehr Glück als Verstand gehabt, dass der Soldat nicht noch einmal mit dem Säbel ausgeholt hatte. Der Schmerz war längst abgeklungen, aber die Wut brannte immer noch heiß in ihm.

„Von Worten geht der Hunger nicht weg“, ergriff nun ein Comanche das Wort, dessen Name Gewicht hatte. Er hieß Black Horse und war einer der Häuptlinge seines Volkes. Auch er hatte mit seinen Kriegern lange Zeit gegen die Weißen gekämpft und schließlich einsehen müssen, dass er diesen Krieg auf Dauer nicht gewinnen konnte. „Wir müssen etwas tun, um das zu ändern.“

„Und was?“, fragte ein älterer Comanche namens Red Feather, der schon seit sechzig Wintern in dem Land lebte, das einst seinen Ahnen gehört hatte und von den Weißen einfach gestohlen worden war. Red Feather wusste, dass er und sein Volk mittlerweile Fremde im eigenen Land waren, und das schmerzte mehr, als man es mit Worten hätte ausdrücken können.

„Wir müssen die Reservation verlassen“, sagte Black Horse. „Sonst sterben wir alle.“

Erstaunen spiegelte sich in den Gesichtszügen der Krieger wider, die Black Horse zu dieser Zusammenkunft gebeten hatte. Natürlich hatten sie schon geahnt, dass Black Horse mit ihnen etwas Wichtiges besprechen wollte. Aber das, was er gerade gesagt hatte, klang so unglaublich, dass die anderen Comanchen erst einmal verunsichert waren.

„Die Soldaten werden uns alle töten“, gab White Wolf zu bedenken. „Sie werden nicht einfach zusehen, wie wir von hier weggehen. Und selbst, wenn uns das gelingt: Wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen Platz mehr für unser Volk. Die Weißen sind überall. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner in der Wüste. Wir können sie nicht mehr vertreiben, auch wenn jeder von uns sich das so sehr wünscht.“

„Der Winter hilft uns“, hielt Black Horse dagegen. „In dieser Nacht wird wieder Schnee fallen. Niemand glaubt, dass wir im Winter fliehen werden. Aber genau das werden wir tun, schon in der kommenden Nacht. Geht und redet mit allen. Sagt ihnen, dass wir das Recht haben, unser Leben selbst zu bestimmen.“

„Wohin sollen wir gehen?“, fragte Lone Eagle. In seiner Frage klang noch eine gewisse Skepsis mit, und Black Horse hatte das natürlich bemerkt.

„In den Llano Estacado“, antwortete der Comanchenhäuptling. „Selbst die Weißen haben dieses Land bisher gemieden. Aber es ist auch das Land im Westen, in dem die Büffelherden während des Winters zu finden sind. Ich will das Korn und den Mais der Weißen nicht mehr essen. Ich will Büffel jagen und so leben, wie es mein Vater und mein Großvater getan haben. Selbst wenn es nur noch ein einziges Mal ist.“

Die anderen Krieger nickten anerkennend bei diesen Worten. Über Red Feathers faltige Gesichtszüge huschte ein kurzes Lächeln, als er sich vorstellte, was Black Horse ihm und den anderen Kriegern damit hatte verdeutlichen wollen.

„Selbst wenn es unser letzter Winter ist, sollten wir das tun, was Black Horse gesagt hat“, fügte er nach kurzem Überlegen hinzu. „Ich will in Würde sterben und nicht in Schande.“

„Die Soldaten und die anderen Weißen werden das nicht hinnehmen, wenn sie unsere Flucht bemerken“, meinte Lone Eagle. „Sie werden uns verfolgen und gegen uns kämpfen. Auch die Jäger, die unsere Büffel jagen, werden auf uns schießen.“

„Sie sollen es versuchen“, antwortete Black Horse. „Wir sind Krieger und wissen, was Kämpfen heißt.“ Mit der rechten Hand vollzog er eine kurze Bewegung, um den anderen Comanchen zu signalisieren, dass er fest entschlossen war, seinen Plan so schnell wie möglich umzusetzen. „Nun geht und sagt es all denen, die noch Mut haben.“

Die Krieger erhoben sich und verließen die Hütte. Nur Red Feather drehte sich noch einmal in der Tür um und schaute zu Black Horse.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal den Tag erlebe, an dem unsere alte Lebensweise wieder zurückkehrt. Wenn auch nur für einen Winter. Dafür danke ich dir, Black Horse.“

„Es geht nur um Leben oder Sterben“, sagte der Comanchenhäuptling. „Und falls wir alle sterben sollten, dann als tapfere Krieger, die bis zuletzt gekämpft haben. Du hast viele Büffeljagden hinter dir, Red Feather. Du weißt, dass das zu unserem Leben gehört. Ich will, dass die Kinder das nicht vergessen. Die Weißen werden sie irgendwann zwingen, nur nach ihren Gesetzen zu leben. Aber wenn sie ihre Wurzeln nicht mehr kennen, werden sie sich in dieser neuen und fremden Welt nicht mehr zurechtfinden.“

„Ich weiß“, fügte Red Feather hinzu. „Ich bin stolz auf das, was du vorhast, Black Horse. Und ich werde mit dir kommen und kämpfen, wenn es sein muss.“

Black Horse nickte anerkennend. Dann verließ auch Red Feather die Hütte. Der ältere Krieger besaß immer noch großen Einfluss in seinem Volk. Deshalb war Black Horse dankbar dafür, dass Red Feather auf seiner Seite stand. Auch die anderen Krieger würden ihn bei seinem mutigen Plan unterstützen. Natürlich wusste er, dass das Ende für die wenigen, noch frei auf der Prärie lebenden Comanchen nicht mehr lange auf sich warten ließ. Aber noch konnten sie frei umherziehen und auf die Büffeljagd gehen.

Black Horse griff nach einer der Decken, die man unter den Indianern verteilt hatte, bevor es kälter wurde. Aber sie waren schlecht und sehr dünn und schützten nicht genügend vor der Kälte des einsetzenden Winters, dessen erste Vorboten bereits gekommen waren. Wieder heulte draußen der Wind, und Black Horse fror, weil selbst das Feuer nicht genügend Wärme gab. Dazu gab es zu viele Ritzen in den Baumstämmen, mit denen die Hütten in der Reservation errichtet worden waren. Die Weißen hätten sie vielleicht als Schuppen oder Ställe genutzt, aber dort zu leben mit Frauen, Kindern und alten Menschen war nichts anderes als ein langsames Todesurteil.

Black Horses Erinnerungen drifteten ab in eine Zeit, als noch große Büffelherden auf den Plains gelebt hatten. Dann waren die weißen Jäger und Häutesammler gekommen und hatten die riesigen Herden innerhalb kürzester Zeit ausgerottet. Die Kadaver und Skelette blieben zurück, und die Comanchen wurden ihrer Lebensgrundlage beraubt. Häuptlinge wie Quanah Parker hatten versucht, sich so lange wie möglich der Herrschaft der Weißen zu widersetzen, aber auch er hatte sich schließlich ergeben müssen. Black Horse erinnerte sich noch gut an den Tag, an dem Quanah Parker mit seinen Leuten nach Fort Sill gekommen war und damit ein Zeichen gesetzt hatte, dass die Tage der freien Comanchen zu Ende gingen.

Trotzdem nahm die Sehnsucht, zur alten Lebensweise zurückzukehren, immer größere Ausmaße an, und Black Horse wusste, dass er etwas tun musste, bevor sein Volk unterging. Eine letzte Jagd auf die Büffel, ein letztes Aufbäumen gegen den übermächtigen Gegner und der Wunsch, dass jeder Comanche, der zusammen mit Black Horse die Reservation verließ, Ruhm und Ehre erringen würde, ließ Black Horses Plan zu einer Vision werden. In dieser Vision gab es keine Weißen, die sein Volk belogen und betrogen, sondern nur frei umherziehende Krieger, die ihre Lebensweise bewahren und erst recht verteidigen wollten.

Genau das wollte er tun. Und wenn ihn der Soldatenhäuptling Mackenzie daran hindern würde, dann gab es nur eine einzige Antwort darauf: Widerstand!

*

29. Dezember 1876

In der Reservation bei Fort Sill / Oklahoma

Eine Stunde vor Mitternacht

Kurz nach Sonnenuntergang hatte es erneut zu schneien begonnen, aber wenigstens ließ der pfeifende Wind nach. Trotzdem war es sehr kalt, als die Krieger ihre Pferde holten und sich bereit zum Aufbruch machten. Den ganzen Tag über hatten sie alles zusammengepackt, was notwendig war, um weit im Westen im einsamen Llano Estacado zu überleben.

Black Horse und seine Krieger halfen denjenigen, die zu langsam waren, und trieben sie zur Eile an. Mit der Hilfe einiger jüngerer Krieger gelang das aber noch. Der Comanchenhäuptling blickte hinauf zum nächtlichen Himmel und sah die tanzenden Schneeflocken im fahlen Licht des Mondes. Wenn es so weiter schneite, dann würde die Fährte bei Anbruch des neuen Tages nicht mehr zu erkennen sein. Die Soldaten würden gar nicht wissen, in welche Richtung Black Horse mit seinen Leuten geflohen war, und das verschaffte ihnen zusätzliche Zeit, um in der Weite des Landes unbemerkt untertauchen zu können. Jeder weitere Tag, an dem man sie nicht entdeckte, würde ihnen die Chance geben, wieder auf Büffeljagd zu gehen und dies mit allen Comanchen würdig zu feiern. Noch einmal jagen, noch einmal Büffelfleisch essen und den Göttern danken, dass sie dieses Leben noch führen durften. Das war der größte Wunsch von Black Horse für die 170 Leute, die beschlossen hatten, mit ihm zusammen die Reservation zu verlassen.

Er hatte Lone Eagle und White Wolf losgeschickt, um sicherzustellen, dass keine Soldaten in der Nähe waren. Gesundes Misstrauen denjenigen gegenüber, die zur Genüge falsche Versprechungen gemacht hatten, lenkte sein Denken und Handeln. Deshalb blickte er immer hinaus in die winterliche Landschaft und hoffte, dass die beiden Späher bald wieder zurückkehren würden, denn der Zeitpunkt des Aufbruchs war nahe.

Endlich hörte er Hufschläge in der Nacht. Wenig später kehrten Lone Eagle und White Wolf zurück und berichteten Black Horse, dass sie keine Soldaten gesehen hatten. Der Häuptling lächelte triumphierend bei diesen Worten.

„Sie sitzen alle in ihren Häusern und wärmen sich am Feuer“, sagte Black Horse. „Sie werden erst viel später bemerken, dass wir nicht mehr hier sind.“ Bei diesen Worten schaute er zu den anderen Stammesbrüdern, die alle zusahen, wie sich Black Horse und seine Krieger mit deren Familien zum Aufbruch bereit machten. „Noch könnt ihr mitkommen“, fuhr er fort. „Hier werdet ihr nur sterben.“

„Wir bleiben hier“, sagte ein Krieger namens Left Hand. „Auch wenn wir nur wenige Lebensmittel bekommen, so ist es immer noch besser, als gegen die Soldaten zu kämpfen. Ihr dagegen reitet alle in den Tod, Black Horse.“

Der Häuptling wusste, dass Left Hand einmal ein mutiger Krieger gewesen war, der das in zahlreichen Kämpfen gegen die Weißen auch unter Beweis gestellt hatte. Aber in den letzten Auseinandersetzungen mit Mackenzies Soldaten im Palo Duro Canyon vor einigen Monaten war er so schwer verletzt worden, dass man ihm die rechte Hand abnehmen musste. Seitdem fühlte er sich hilflos und hatte sich selbst aufgegeben. Man konnte ihm das ansehen, denn er hatte seinen Stolz und seine Würde verloren.

„Wenn wir sterben, dann nur im Kampf, Left Hand“, antwortete Black Horse. „Und dann ist es auch ein guter Tag. Ich werde an euch denken, und wenn einige von euch noch nachkommen wollen: Ihr wisst, wo wir zu finden sind.“

Left Hand erwiderte nichts darauf. Seine Miene war verschlossen. Daraufhin nahm Black Horse die Zügel seines Pferdes in die Hand und trieb es an. Langsam setzte sich das Tier in Bewegung, und die 170 Krieger, Frauen, Kinder und Alte folgten ihm. Nicht jeder würde das Ziel Llano Estacado erreichen. Diese Region lag weit im Westen, jenseits des Horizontes. Es würden viele Tage vergehen, bis die Comanchen dort ankamen, und wahrscheinlich würden einige Alte und Schwache auf dem Weg dorthin sterben. Trotzdem hatten sie nicht gezögert, mit Black Horse zu kommen, weil sie wussten, dass sie in der Reservation keine Chance mehr hatten, den Winter zu überstehen. Die Vision ihres Häuptlings, noch eine Büffeljagd zu erleben, hatte den Beschluss bestärkt, alle Hindernisse auf sich zu nehmen und Black Horse zu folgen.

Immer noch rieselte der Schnee vom Himmel, als Black Horse mit einem großen Teil des Stammes hinaus in die Nacht ritt. Die neu gefallene weiße Pracht dämpfte die Hufschläge der Pferde. Sie verschwanden aus der Reservation und waren nur wenig später in der Weite des winterlichen Landes untergetaucht.

*

30. Dezember 1876

Zwischen Fort Sill und der Reservation

Gegen 9:30 Uhr am Morgen

Captain P. L. Lees Laune hatte den sprichwörtlichen Nullpunkt erreicht, als er die Zügel des gesattelten Pferdes aus den Händen eines Corporals entgegennahm und sich dann in den Sattel zog. Es hatte die ganze Nacht geschneit, und Lee fror trotz des Armeemantels, mit dem er sich so gut wie möglich gegen die Winterkälte zu schützen versuchte. Weder er noch die fünfzehn Soldaten, die ihn auf dieser Mission begleiteten, waren begeistert von Colonel Mackenzies Befehl. Der lautete, dass heute der Tag war, an dem man die zugesagten monatlichen Rationen ins Reservat bringen und dort unter vorher festgelegten Regeln unter den Indianern verteilen sollte.

Captain Lee war nicht begeistert davon, dass ausgerechnet er heute diesen Befehl ausführen sollte. Stattdessen hatte er sich schon auf zwei ruhige Tage zum Jahreswechsel gefreut, aber mittlerweile ahnte er, dass aus dieser Ruhe vermutlich nichts wurde. Bei der Verteilung der Lebensmittelrationen gab es eigentlich immer Ärger mit den Comanchen und Kiowa, den die Soldaten manchmal mit Gewalt verhindern mussten. Die Lage in der Reservation war insgesamt angespannt, denn hier lebten mittlerweile mehrere Hundert Comanchen und Kiowa unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen. Colonel Mackenzie und seine Offiziere wussten das, aber an diesen Umständen konnten sie nichts ändern. Die Befehle kamen direkt aus Washington, und wenn die Rationen gekürzt wurden, dann war das eben so. Es lag dann an den Soldaten, eventuellen Aufruhr in der Reservation mit allen Mitteln zu verhindern.

Der Wind wurde jetzt stärker, und Captain Lee hatte das Gefühl, dass die Temperaturen an diesem Morgen noch weiter gesunken waren. Der frisch gefallene Schnee war teilweise schon gefroren und knirschte unter den Hufen der Pferde.

„Hoffentlich geht diesmal alles reibungslos vonstatten, Captain!“, riss die Stimme von Sergeant Curt Slaterman den Captain aus seinen vielschichtigen Gedanken. „Wenigstens ein einziges Mal!“

„Wir haben klare Anweisungen, was zu tun ist, wenn es Ärger geben sollte, Sergeant“, erwiderte Lee. „Genau das werden wir auch tun.“

„Dass diese Heiden immer noch nicht begriffen haben, dass ihre Zeit abgelaufen ist!“, sagte der Sergeant, der neben dem Captain ritt. „Je früher sie das einsehen und endlich akzeptieren, dass wir hier mittlerweile bestimmen, wo es langgeht, umso rascher wird Frieden in der gesamten Region herrschen. Selbst dieser Rebell Quanah Parker hat das mittlerweile verstanden.“

„Stimmt“, pflichtete ihm Captain Lee bei. „Aber vergessen Sie Black Horse nicht. Dieser schlaue Hundesohn will keinen Frieden. Man braucht ihn nur anzuschauen, um sofort zu erkennen, dass er am liebsten wieder auf den Kriegspfad gehen würde, wenn er das könnte. Bei ihm und einigen seiner Gefolgsleute ist große Vorsicht angebracht.“

„Ich weiß, was ich in diesem Fall zu tun habe“, erwiderte Sergeant Slaterman mit einem kalten Grinsen und bewegte die rechte Hand hinab zu seinem Holster, in dem ein Army-Colt steckte und den er sofort herausreißen würde, wenn die Comanchen Ärger machten. Captain Lee wusste, wie hitzig der Sergeant reagierte, und musste ihn manchmal in seinem Übereifer bremsen.

„Sie halten sich zurück, Sergeant!“, wies ihn Lee nochmals zurecht. „Keine eigenmächtigen Handlungen, verstanden?“

„Natürlich, Sir“, versicherte ihm der Sergeant. Aber in seinen Augen war das Gegenteil zu erkennen.

Langsam näherten sich der Captain und seine Soldaten mit den beiden Proviantwagen dem Ort in der Reservation, wo Black Horse und die meisten seiner Anhänger lebten. Captain Lee wusste, dass man zuerst die Anführer besänftigen und zufriedenstellen musste, damit sie nicht an Krieg dachten.

Je näher die Soldaten diesem Ort kamen, umso mehr wünschten sie sich, bald wieder den Rückweg anzutreten. Die Reservation war ein trostloser Ort. Während des Sommers war das Land trocken und an vielen Stellen verödet. Felder anzulegen und Ernte einzubringen war meistens eine vergebliche Mühe, denn immer wieder tobten Sandstürme über das Land und machten jegliche gute Absichten zunichte, auf diesem Land überhaupt etwas ernten zu können. Man nannte Oklahoma nicht ohne Grund die dust bowl1 der Plains. Genau dort hatte man die Reservation für die Comanchen und Kiowa errichtet, weil man im fernen Washington darauf hoffte, dass das Klima und der Staub das zu Ende brachten, was die teilweise verdorbenen Lebensmittel nicht schafften. Man brauchte nicht mehr gegen Indianer zu kämpfen, hatte Colonel Mackenzie einmal auf der Feier zum Unabhängigkeitstag gesagt. Das regelte das Klima in Oklahoma schon ganz allein, und es schien, als wenn er mit seiner Aussage recht gehabt hatte.

Leichter Schneefall setzte ein, als Captain Lee und seine Soldaten die Hütten erreichten. Er war sehr überrascht, kaum Indianer zwischen den Hütten zu sehen. Normalerweise kamen immer viele Männer, Frauen und Kinder zusammen, wenn der Lebensmitteltransport in der Reservation eintraf. Denn sie hungerten und konnten es kaum erwarten, ihre kargen Vorräte wieder zu ergänzen. Obwohl die Comanchen und Kiowa mittlerweile wussten, dass ein gutes Drittel der Vorräte ungenießbar war.

Captain Lee ließ seine Blicke in die Runde schweifen. Er runzelte die Stirn, als er nur wenige Comanchen sah, die einmal furchtlose Krieger gewesen waren. Und was noch mehr Skepsis in ihm aufkommen ließ: Er konnte Black Horse und einige andere, ihm mit Namen bekannte Krieger nicht sehen.

„Wo ist Black Horse?“, wandte er sich in barschem Ton an einen Indianer, dem die rechte Hand fehlte. „Hol ihn her und sag ihm, dass wir neue Lebensmittel für euch haben!“

Der Comanche schwieg und wich den Blicken des Offiziers aus. Captain Lee konnte dieses Verhalten natürlich nicht tolerieren. Deshalb nahm seine Stimme einen schärferen Ton an, als er erneut das Wort an den Indianer richtete.

„Hast du verstanden, was ich dich gefragt habe? Wo ist Black Horse?“

Der Comanche zögerte einen kurzen Moment, bevor er antwortete.

„Er ist weg“, erwiderte er. „Er und viele andere Krieger, Frauen und Kinder.“

Captain Lee zuckte zusammen, als er das hörte, während es in seinen Augen wütend aufblitzte. Nie im Leben hätte er mit solch einer Antwort gerechnet.

„Er ist weg?“, wiederholte er die Aussage des Comanchen. „Wohin sind er und die anderen gegangen? Herrgott, Sergeant, wissen Sie, was das bedeutet?“

Sergeant Slaterman fasste das als Zeichen auf, die Initiative zu ergreifen. Er trieb sein Pferd auf den Indianer mit der fehlenden Hand zu, zog seinen Armeecolt aus dem Holster und zielte damit auf ihn.

„Der Captain hat dich was gefragt, Rothaut!“, sagte er. „Rede jetzt, oder ich schieße dich nieder. Und anschließend werdet ihr alle dafür büßen!“

Der Comanche wurde bleich bei diesen Worten. Fieberhaft überlegte er nach einer passenden Antwort, die den Soldaten zufriedenstellen würden. Trotzdem ging das Sergeant Slaterman nicht schnell genug. Erneut trieb er sein Pferd an, so schnell, dass der Comanche nicht mehr ausweichen konnte und zu Boden gestoßen wurde. Die umstehenden Frauen und Alten schrien erschrocken auf, als sie das sahen. Slaterman lachte, weil es ihm gefiel, dass er Macht ausüben konnte, und Captain Lee hinderte ihn nicht mehr daran.

„Sie wollen Büffel jagen im Llano Estacado!“, rief der Comanche jetzt. „Mehr weiß ich nicht!“

„Zurück, Sergeant!“, befahl Captain Lee ihm nun, bevor er den Comanchen wieder ansprach. „Wann sind sie aufgebrochen?“

„In der Nacht“, lautete die Antwort.

„Wie viele sind es?“, wollte Lee wissen.

Der Comanche überlegte einen Moment, hob die linke Hand mehrmals, aber daraus konnte Lee nicht wirklich schätzen, wie viele Comanchen aus der Reservation geflohen waren.

„Sergeant, reiten Sie zurück nach Fort Sill und informieren Sie Colonel Mackenzie, was hier geschehen ist“, entschied er nach kurzem Überlegen. „Wir laden die Lebensmittel ab und kommen dann sofort nach. Worauf warten Sie noch? Reiten Sie los!“

Slaterman nickte, wendete sein Pferd und ritt dann sofort zurück zum Fort. Captain Lee schäumte vor Wut angesichts dieser schockierenden Nachrichten, denn er wusste, dass der Jahreswechsel für ihn und die übrigen Soldaten nicht ruhig beginnen würde. Eher das Gegenteil war der Fall.

„Das werdet ihr alle büßen!“, richtete Lee nun das Wort an die Comanchen und Kiowa. „Ihr habt alle gegen bestehende Gesetze verstoßen. Wundert euch nicht, wenn ihr zukünftig weniger Lebensmittel bekommt. Ihr seid ja nicht mehr so viele.“

Dann gab er seinen Männern ein Zeichen, die Lebensmittel zu verteilen. Er selbst nahm das jedoch nur am Rande wahr, denn hinter seiner Stirn jagte ein Gedanke den anderen. Er wollte sich nicht vorstellen, was es unter Umständen bedeuten konnte, dass mehr als hundert Comanchen aus der Reservation geflohen und auf dem Weg zum Llano Estacado waren. Das war auch die Region, in der noch immer Büffeljäger unterwegs waren, um die letzten dort noch lebenden Tiere wegen ihrer Häute abzuknallen. Wenn die Comanchen auf sie stießen und das sahen, dann würde Blut fließen!

Kapitel 2 – Ein riskanter Job

30. Dezember 1876

In der Nähe von Fort Sill

Am Vormittag gegen 10:00 Uhr

Lobo Gates hatte die Nacht sehr unruhig verbracht. Selbst das kleine Feuer, das er in einer kleinen und windgeschützten Senke entzündet hatte, um sich die Kälte irgendwie vom Leib zu halten, hatte ihn nur unzureichend gewärmt. Deshalb hatte er kaum geschlafen und setzte seinen Ritt nach Fort Sill kurz nach Sonnenaufgang fort. Er hoffte, dass er wenigstens dort etwas Ruhe finden konnte, bevor er seinen Ritt nach Westen fortsetzte.

Ein Mann wie er, halb Pima und halb weiß, hatte mehr Schattenseiten als schöne Momente im Leben kennengelernt. Für die Weißen war er nur ein dreckiges Halbblut. Ein Mann, dem man grundsätzlich misstraute und auch verachtete. Für die Indianer war er der Mann zwischen zwei Träumen, der nirgendwo wirklich eine Heimat hatte und mit ansehen musste, wie die beiden unterschiedlichen Kulturen von Rot und Weiß aufeinanderprallten und sehr oft Auseinandersetzungen als Folge auslösten.

Sein Gesicht war hart und von einigen Narben gezeichnet. Nie war er lange genug an einem Ort geblieben, um ein neues Leben beginnen zu können. Oft hatte er es versucht, aber immer hatten ihn die Menschen wissen und spüren lassen, dass Lobo nicht zu ihnen gehörte und dass sie sich insgeheim wünschten, dass er wieder schnell verschwand. Anfangs hatte er sich noch dagegen gesträubt und versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass er keinen Ärger mit ihnen haben wollte. Aber dann hatte das Schicksal eine andere Entscheidung getroffen, und er hatte einsehen müssen, dass es besser war, zu verschwinden und es an einem anderen Ort zu versuchen.

Seitdem war er ruhelos von einem Ort zum anderen geritten, aber immer in der Hoffnung, dass es irgendwo auch für einen Mann wie ihn einen Platz geben würde, an dem er sich niederlassen und vergessen konnte, was sein bisheriges Leben ausgemacht hatte. Noch glaubte er daran, dass dieser Wunsch eines Tages auch für ihn Wirklichkeit werden würde, und bis dahin musste er jeden Tag aufs Neue zusehen, wie er über die Runden kam.

Im Lauf der letzten Jahre hatte er viele Jobs gehabt, und nicht immer mit angenehmen Erinnerungen. Aber er hatte das Geld gebraucht, keine unnötigen Fragen gestellt und das getan, was man von ihm erwartete. Danach war er weitergezogen, weil man ihn nicht mehr brauchte.

Mittlerweile schrumpfte das Geld, das er noch besaß, auf dramatische Weise zusammen, und er wusste, dass er Ausschau nach einem neuen Job halten musste, wenn er den Winter über durchkommen wollte. Deshalb war Fort Sill sein Ziel. Die Armee brauchte eigentlich immer gute Scouts und Fährtensucher. Das war Lobos Hoffnung.