Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

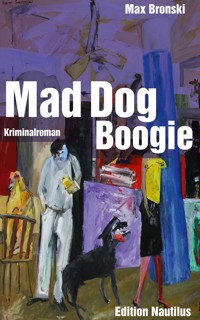

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Alex Dunbar, ein genialer Gitarrist, hat sich und seine Musik in den wilden Siebzigern durch psychedelische Drogen befeuert und ist bei einem legendären Fest im Umland von München auf einem Trip hängengeblieben. Seitdem leidet er nicht nur unter einer Drogenpsychose, er trägt auch schwer an einer Schuld, denn auf dem Fest ist seine Geliebte bestialisch erschlagen worden. Angeblich von ihm. Doch Alex kann sich nicht wirklich erinnern und befindet sich seit Jahren in therapeutischer Behandlung auf Gut Betzing in der bayrischen Provinz. Erst als er unglücklicherweise einen Schlag auf den Kopf bekommt und mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus liegt, kehrt die Erinnerung zurück. Mit Ben, einem jungen Punk, der an Tourette leidet, und Willi, einem Koloss mit dem Gemüt eines Kindes, bildet der verwirrte Althippie mit regenbogenfarbenem Pillbox-Hut ein bizarres Trio, das sich auf eine turbulente Reise in die Vergangenheit begibt und mit Hilfe von Dunbars Therapeuten versucht, aus verrätselten Träumen und realen Erinnerungsszenen die Wahrheit herauszuschälen: War Alex Dunbar der Mörder?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Max Bronski

Mad Dog Boogie

Kriminalroman

Edition Nautilus

So urteilt die Kritik über „Mad Dog Boogie“

Ein Krimi, der nicht aus der Perspektive eines aussortierten Polizisten oder durchgeknallten Detektivs geschrieben ist, sondern aus der eines Therapeuten und seines Patienten, hat etwas Erfrischendes. (Süddeutsche Zeitung vom 14. Januar 2016)

An Lokalkolorit mangelt es so wenig wie an authentischen Rückblenden in die Hippiezeit. Und so erweist sich „Mad Dog Boogie“ als ein fesselnder, zugleich herrlich schräger und überraschend vielschichtiger Krimi. Spannung und Unterhaltung in optimaler Kombination! (Regina Károlyi, Media-Mania vom 17. März 2016)

Bronski las einlullend die Szene, in der sich sein Romanheld, der Gitarrist Alex Dunbar im Studio schwebend beim Improvisieren so lange seinem Rausch hingibt, bis er die elektrischen Töne aus seiner lebendig gewordenen Gitarre wahrhaftig vor sich sieht. Das Publikum folgte federleicht den regenbogenfarbenen Halluzinationen Bronskis (…) auch ganz ohne Drogen. (BuchMarkt vom 15. Januar 2016)

Ein fesselnder Roman über die 70er Jahre und ihre Rock-Musik (…) Bronski/Sonner zeigt sich als Kenner der Szene und Zeit, und er hat sich durch Fachleute der Psychiatrie fundiert beraten lassen. (…) Nicht zuletzt wegen der genialen Umschlaggestaltung heute auch unser Buch der Woche. (Frank Becker, Musenblätter vom 20. Januar 2016)

Sind wir hier in der Titty Twister Bar oder auf einer Lesung? Für einen kurzen Moment weiß ich es nicht. So soll sich ein vergnüglicher Abend anfühlen. (Schwarzes Bayern vom 14. Januar 2016)

Das ist alles sorgfältig konstruiert, mit originellen Protagonisten und Handlungsorten, kurzum, so etwas liest man gerne. (Wolfgang Bortlik, 20Minuten vom 19. Januar 2016)

Aber es ist vor allem beeindruckend wie souverän der Autor Slapstickszenen, wissenschaftliche Exkurse, (fiktive) Rockgeschichte und Ermittlungen zu einem außerordentlich facettenreichen Krimi zusammenfügt. (Volker Isfort, Abendzeitung vom 13. Januar 2016)

Witzig, spannend und nostalgisch! (Verena Lugert, annabelle vom 22. Januar 2016)

So selten wie ein gutes Gitarrensolo: ein lustiger, intelligenter und gebildeter Krimi. (Andreas Ammer, Bayern 2 Diwan vom 6. Februar 2016)

„Mad Dog Boogie“ führt den Leser am Beispiel eines fiktiven Mordfalls in die Tiefen des menschlichen Unterbewusstseins. (Buecher-Logbuch vom 16. März 2016)

Max Bronski unterhält mit schrägen Figuren, skurrilem Plot und passendem Blues-Ende. (Hannes Lerchbacher, Buchkultur vom Februar 2016)

Man lernt sehr viel. Über die Zeit, über die Musik, über die Zerbrechlichkeit des Ichs. (Elmar Krekeler, Die Welt vom 28. Januar 2016)

… lässt der Münchener Autor nach 4 München-Krimis und 1 Spionagethriller (…) in lakonisch-trockener Sprache ein fast vergessenes Panorama auferstehen. (Ulrike Weil, ekz-Bücherdienst vom 29. Februar 2016)

Sagenhaft, wie es der Autor schafft, die Charaktere erlebbar zu beschreiben (…) Eine interessante Variante von Weiterbildung im Unterhaltungs-Format… (Hanspeter Reiter, Gabal vom Januar 2016)

Obwohl der Kriminalroman „Mad Dog Boogie“ sehr unterhaltsam geschrieben ist, vermittelt er quasi nebenbei Wissenswertes und wird zum Ende hin sogar spannend. Ein echter Bronski eben! (Michael Petrikowski, Gedankenspinner vom 22. Januar 2016)

In der Gegenwart läuft der Krimi dann mit viel Drive auf einen dramatischen Showdown zu. Ein außergewöhnlicher Krimi! (Stefan Sprang, HR 1 Buchtipps vom 27. Januar 2016)

In summa: Münchnerisch, mit Brit-Touch und einem Therapeuten als ständigem Begleiter. (Hermann Barth, in Nr. 2 von 2016)

Der Schreibstil von Max Bronski ist sehr flüssig, ganz großartig und angenehm lakonisch. Er verfügt über einen großen Wortwitz. Ein Krimi, weit weg von jeder Klischee-Ecke. (…) Max Bronski gelingt eine Symbiose aus Wissen und Spannung. (…) Das Buch überzeugt durch seine sprachliche Spritzigkeit und seine glaubwürdigen Figuren. (Jules Barrois, www.barrois.de 2016)

Der Autor hat einige skurrile Protagonisten geschaffen, die nicht nur mit Schaufel um sich schlagen, sondern sich auch Dialoge hochfrequent um die Ohren hauen. Fehlen nur noch ein Bär und etwas Wien oder Amsterdam, schon würde man glauben, ein John-Irving-Kondensat vor sich zu haben. Gerne darf Franz-Maria Sonner in den kommenden Jahren noch ein wenig mehr aus seinem Leben plaudern, seine Leser würden sich sicherlich darauf freuen. (Christoph Mahnel, literaturmarkt.info vom 25. Januar 2016)

Wer keine Drogen nimmt und dieses Buch liest, kann sich nach der Lektüre als Buchjunkie fühlen. Bronski schreibt wie im Rauschzustand, der gnadenlos auf das Gemüt des Lesers überschwappt. (Köllefornia vom 19. Januar 2016)

… unterhaltsam und spannend. (Jochen Overbeck, musikexpress vom März 2016)

Die Zeitsprünge (…) meistert Sonner so klug und charmant, wie sein Psychoanalytiker mit den Patienten umgeht. (Rudolf Neumaier, Süddeutsche Zeitung vom 20. Januar 2016)

Von der ersten bis zur letzten Seite ziehen eine unglaubliche Dynamik und Rasanz den Leser in den Bann der Erzählung. Abermals beweist Max Bronski sein Talent für die verdichtete und temporeiche Konstruktion eines aufregenden Krimis. (Welikebooks.de vom 7. März 2016)

Da stimmen Details und Atmosphäre. Und auch sprachlich liegt der Roman weit über dem Durchschnittskrimi. (Ralf Stiftel, Westfälischer Anzeiger vom 31. März 2016)

Some people tells me that God takes care of old folks and fools, But since I’ve been born he must have changed his rule.

FUNNY PAPER SMITH

>

Ein Motorradgespann fuhr über die Rote Brücke in die Altstadt von Wasserburg. Der Inn führte reichlich Wasser, mit den ersten warmen Frühlingstagen hatte die Schneeschmelze eingesetzt. Obwohl der Fahrer das Gespann umsichtig steuerte, wurden er und seine beiden Beifahrer auf dem Kopfsteinpflaster gehörig durchgeschüttelt. Passanten blieben stehen und verfolgten erstaunt das knatternde Gefährt. Die alte, schon etwas schäbige NSU machte nicht mehr viel her, aber aus dem Sozius war deutlich ein Brummen zu hören. Es drückte Wohlbehagen aus und vibrierte im Rhythmus des auf und ab hüpfenden Gespanns. Nach einigem Suchen hielt er neben einer chromblitzenden, mit schwarzen Lederfransen behängten Maschine, auf deren Tank das Totenkopfemblem eines Innzing MC aufgebracht war.

„Endstation!“

Der Fahrer stellte den bullernden Motor ab und nahm den Helm vom Kopf. Sein Schädel war seitlich bis auf kurze Borsten heruntergeschoren, in der Mitte wölbte sich eine bis zum Hinterkopf reichende Scheitelwelle. Mit beiden Händen fuhr er sich durch das strubbelige Haar, um den Irokesenkamm wieder aufzurichten.

„Ich komm nicht raus!“

Ein dicker Kerl versuchte vergeblich, sich am Seitengestänge des Sozius hochzustemmen, um aussteigen zu können. Immer wieder plumpste er in die Rückenlage zurück.

„Hilf mir mal.“

Der Beifahrer schwang sich vom Rücksitz des Motorrads und packte mit an. Gemeinsam hievten sie ihn hoch und halfen ihm aussteigen. Der Dicke war von der Statur eines Sumoringers. Oberschenkel wie Säulen, ein mächtiger Bauch und stumpige, dieser Leibesfülle gegenüber kurz geratene Arme, die wie zu weit außen befestigte Fremdkörper herabbaumelten. Der topfförmige Helm lag eng am Kopf an und seine dicken Backen wölbten sich über den Lederriemen, mit dem der Kopfschutz unter dem Kinn befestigt war.

„Du kannst den Helm jetzt abnehmen“, sagte der Punk.

Willi schlüpfte aus dem Helm und rubbelte seine zur Bürste geschnittenen Haare. Er war zweifellos ein erwachsener Mann von etwa dreißig Jahren, aber seine Gesichtszüge waren von kindlicher Einfalt. Sie verstauten Nierengurte und Helme im Sozius und gingen die sanfte Steigung hinauf zur Hauptstraße, wo es die meisten Geschäfte gab.

„Ich will ein Eis“, sagte Willi.

„Nichts da“, antwortete der Punk, „erst wird für das Konzert eingekauft.“

Willi blieb stehen und wimmerte.

„Los komm jetzt!“

Er machte einen Hopser, als habe ihn jemand vorwärts geschubst, und trottete hinterher.

„Was brauchst du noch?“

Der Angesprochene war ein rundlicher, sanftmütig blickender Mann, der einen regenbogenfarbigen Pillbox Hut trug, unter dem sich lange, grau gelockte Strähnen bis auf die Schultern herabringelten. Dass der Hippie nicht gleich antwortete, schien den Punk nicht zu irritieren. Er wartete, bis sich der andere für seine Erwiderung die nötige Bedenkzeit genommen hatte.

„Härteres Plektrum. Einen Satz Saiten.“

Der Hippie sprach schleppend. In seinen verkürzten Sätzen konzentrierte er sich auf die Hauptsache.

„Sollte kein Problem sein. Eher schon die Fingerhüte, die ich haben möchte. Gute kriegst du heute kaum mehr.“

Nach einer halben Stunde hatten sie ihre Besorgungen erledigt und setzten sich unter den Arkaden in ein Café, das bereits einige Tische nach draußen gestellt hatte.

„Zwei große Milchkaffee und ein gemischtes Eis.“

„Ein großes und mit viel Sahne!“

„Okay, mit Sahne“, sagte der Punk zur Bedienung.

Willi trommelte ungeduldig Wirbel auf die Tischplatte. Er strahlte, als ihm das Eis in einem tulpenförmigen Glaskelch serviert wurde. Mit tiefem Ernst widmete er sich nun dem Becher. Er löffelte eine Weile, drehte dann das Glas, um den Stand der Creme von außen begutachten zu können, schleckte den Rand sauber und arbeitete so fort, bis er seine Portion aufgegessen hatte und der Eiskelch blitzeblank vor ihm stand. Nun lümmelte er sich in den Stuhl und streckte die Beine von sich.

„Ich will noch einen Kuchen.“

„Kannst du vergessen!“

Willi trotzte noch eine Zeit lang vor sich hin, dann wandte er seine Aufmerksamkeit den Passanten zu, die vorübergingen. Vor allem jüngere Frauen hatten es ihm angetan. Er heftete seinen Blick ganz unverhohlen auf sie und wartete gespannt, ob sie eine Reaktion zeigen, lächeln oder ihm sonst wie Beachtung schenken würden. Wenn ihn eine besonders interessierte, beugte er sich nach vorne und so weit hinunter, als ließe sich ihr Weg am besten aus der Hundeperspektive verfolgen.

Der Punk stieß den Hippie mit dem Ellenbogen an, um ihn auf Willi aufmerksam zu machen.

„Hey Willi!“, rief er dann, „du sollst den Frauen nicht immer auf den Arsch schauen.“

Willi grinste und hielt sich beide Hände vor das Gesicht, um sich dahinter zu verstecken. Dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück.

Da hörte man das Klacken genagelter Stiefelabsätze auf dem Pflaster durch die Arkaden hallen. Willi lehnte sich vor und ging dann schnell in seine vorherige Position zurück, als er sah, dass es sich um einen stämmigen Rocker in Lederjacke handelte, den Motorradfahrer vom Innzing MC, der an den Geschäften vorbeischlenderte. Vor dem Café blieb er stehen. Ein Punk, ein Hippie und ein Kerl wie ein Sumoringer, der zusammengewürfelte Haufen schien ihn zu interessieren.

„Was seid ihr denn für Komiker?“

Beschwichtigend legte der Hippie dem Punk die Hand auf den Arm. Er blickte auf die Tischplatte, um sich zu sammeln. Dann setzte er ein Lächeln auf und sah dem anderen ins Gesicht.

„Aus dem Irrenhaus.“

Der Ledermann zog die Brauen hoch, dann lachte er lauthals.

„So schaut ihr aus!“

Der Hippie drehte den Kopf zur Seite und bedeckte mit der Hand das linke Ohr, wie um es zu schützen. Der Rocker wippte amüsiert mit den Schultern und wandte sich zum Gehen, stolperte jedoch. Willis Beine, die er immer noch ausgestreckt hielt, waren das Hindernis gewesen.

„Plumpsack!“

Er machte einen Schritt auf Willi zu, der seine Arme um den Kopf schlang, um in Deckung zu gehen, wurde aber vom Besitzer des Cafés abgefangen, der ihn am Arm fasste und abdrängte.

„Mit dem musst du dich doch nicht anlegen!“

Begütigend klopfte er ihm auf die Schulter, und der Rocker machte Anstalten zu gehen. Kaum hatte er abgedreht, ertönte ein scharfer, höhnisch klingender Schrei, das täuschend echt nachgeahmte durchdringende Aufkreischen eines Kakadus, abgeschlossen von einem gellenden Pfiff. Erneut fuhr er herum und hatte sofort den Punk als Urheber dieser Provokation ausgemacht. Noch ehe ihm jemand erneut in den Arm fallen konnte, hatte er ein leeres Wasserglas von einem der Cafétische gepackt und es in Richtung der drei geschleudert.

Da passierte etwas Unerwartetes. Als handle es sich um einen Baseball, für dessen Flugbahn er sich ideal postiert hatte, pflückte der Punk das Glas aus der Luft. Dann stand er auf, stellte es vor sich hin und verschränkte die Arme. Sein Kopf zuckte in einer ruckartigen Bewegung zur Seite. Er winkte seinen Kontrahenten heran. Der bullige Rocker stürmte los. Der Punk wartete ab und macht im letzten Moment einen fast tänzerischen Ausfallschritt zur Seite. Der Faustschlag ging ins Leere, und der Angreifer stolperte in den Tisch dahinter. Bevor er sich wieder seinem Gegner zuwenden konnte, kam der Besitzer mit seinem Barmann herausgestürmt. Gemeinsam packten sie den Rocker an den Armen.

„Jetzt reicht es aber“, schrie er. „Schluss, oder ich hole die Polizei. Schleich dich, schlägern kannst du anderswo.“

Sie schoben den Rocker auf die Straße. Unter den Arkaden hatte sich bereits eine Gruppe Schaulustiger gebildet.

„Geht weiter, Leute!“, rief er, „hier gibt es nichts zu sehen.“

Er wischte sich die Hände an seiner Schürze ab und wandte sich an den Punk.

„Und du setzt dich gefälligst wieder hin, sonst fliegst du auch raus!“

Er nickte und nahm seinen Platz wieder ein. Still tranken sie ihren Kaffee aus. Beeindruckt von dem Vorfall verhielt sich auch Willi ganz ruhig. Der Hippie bezahlte, und sie machten sich auf den Weg zurück. Unten am Parkplatz verteilte der Punk Helme und Nierengurte, dann verstauten sie Willi in der angehängten Blechkiste, überquerten den Inn und fuhren an der Kreuzung in Richtung Anstetten.

<<

Die Stimme, die seinen Namen rief, kam schon von weit her. Dann ging die Verbindung zur Außenwelt verloren. Es zog ihn in die entgegengesetzte Richtung. Ihm war, als müsse er sich auf einen entfernten Lichtschein zubewegen, nach dessen warmer Aura er sich sehnte. Schließlich ein Gefühl von jäher Hitze unter der Schädeldecke, ein Aufglühen von Nervenzellen, mit dem sich ein Zusammenbruch anzukündigen schien. Dabei stieg ein Funkenflug von Bildern empor und erleuchtete die Nacht, als habe einer mit dem Schürhaken in die Glut gehauen.

Der Wagen mit den getönten Scheiben fuhr ihn zum Stadion. Jemand öffnete die Tür. Eine Gruppe von Securityleuten umringte ihn. Einer packte seinen Arm und schob ihn in die Katakomben. Links, rechts, geradeaus, ein Gewirr von Gängen. Man meinte, der graue Beton vibriere wie das Gehäuse eines Bienenstocks, durch ein vielstimmiges tiefes Brummen von oben zum Beben gebracht. Jemand drückte ihm einen Becher in die Hand. Ein Geruch nach Torf, Rauch und Honig. Er kostete. Scharf, dann aber weich und heimatlich vertraut. Scotch. Eine Umarmung, ein Klaps auf den Hinterkopf. Dann stieg er die Treppe empor, die letzten Stufen nahm er doppelt. Das Brummen wurde zum Brausen. Schließlich hatte er die Bühne erreicht, die von säulenartig hoch aufgetürmten Verstärkern und Boxen eingerahmt wurde. Scheinwerfer flammten auf und erfassten ihn. Die Menschenmenge vor ihm wogte wie eine windgepeitschte See. Zur Begrüßung hob er beide Arme und verneigte sich. Ein Roadie trat an ihn heran und hängte ihm die Gitarre um. Hinter ihm wurde der Bass angeschlagen, tieffrequente Schwingungen gingen in Druckwellen über die Bühne. Schließlich hörte er die klickenden Schläge der Drumsticks, mit denen das Tempo vorgezählt wurde. Ruhe kehrte ein, und alles um ihn herum begann stillzustehen. Er sah aufgerissene Münder, hochgereckte Arme, umschlungene Paare und zu Knäueln verdichtete Menschenhaufen. Er holte aus, zog das Plektrum nach unten durch und riss den ersten Akkord an. Der Funkenflug von Bildern zerstob und verglomm zu Ascheteilchen.

>>

Spärlicher, bemühter Beifall kam auf. Der grauhaarige Mann erwachte aus seinem Traumzustand und sah sich verwirrt um. Endlich begriff er. Er stand auf der improvisierten Bühne des Casino genannten Speisesaals von Gut Betzing und hatte ein kleines, aber wohlmeinendes Publikum vor sich. Von Brießnitz, der Vorsitzende des Psychiatrischen Fördervereins, ein Mittvierziger mit markant dunkler Brille und Blazer, hatte das Mikrofon ergriffen.

„Nach der kleinen Theateraufführung habe ich nun das Vergnügen, ein musikalisches Intermezzo anzukündigen. Einen besonders herzlichen Applaus für Alex Dunbar an der Gitarre, der von Ben Setznick am Waschbrett rhythmisch unterstützt wird!“

Ben Setznick, der Punk, erhob sich, verbeugte sich kurz zum Publikum hin und ging auf die Bühne.

„Wichser“, zischte er.

Von Brießnitz applaudierte ungerührt weiter, um den kleinen Beifall am Leben zu halten, lächelte und nickte, souveränes Verständnis aussendend, ins Publikum. Ben griff sich die auf einem Ständer stehende akustische Gitarre und hängte sie Alex um. Dann platzierte er ihn auf einem der bereitgestellten Stühle und richtete das Mikrofon für ihn zurecht. Alex warf ihm einen verlegenen Blick zu und schraubte umständlich und sichtlich unsicher an seiner Gitarre. Der Beifall war abgeebbt, und die ganze Aufmerksamkeit galt den unbeholfen wirkenden Verrichtungen auf der Bühne.

„Ich möchte die kleine Pause nutzen“, sagte daher von Brießnitz, „Molly Nyberg, der Organisatorin der Veranstaltung, zu danken. Aufmerksam, liebevoll – ihr Beitrag kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Ich denke, sie verkörpert mehr als jede andere den Geist von Gut Betzing.“

Er wies zum Büfett. Molly, eine Frau mittleren Alters, ursprünglich Kunsttherapeutin, inzwischen als Pflegerin und Verwalterin für nahezu alle Belange der Einrichtung zuständig, schreckte hoch und wandte sich der Bühne zu. Sie hatte eben noch Besteck und Servietten drapiert. Erneut kam Beifall auf, man nickte und lächelte ihr zu. Molly errötete.

„Weg da jetzt!“

Ben schob von Brießnitz von der Bühne. Dann setzte er sich neben Alex, legte sich das Waschbrett zurecht und bestückte die Kuppen seiner Hände mit den Fingerhüten.

„Leg los!“

Ein wenig zittrig, aber mit singenden Saiten stimmte der Alte ein Intro an. Seine Finger tasteten und suchten nach den Tönen. Er wirkte scheu, seine Stimme klang brüchig, sie umfasste kaum mehr als eine Oktave, aber sein Gesang war flüssig und von einfacher, ergreifender Schönheit. Ben behielt ihn genau im Auge. Behutsam streichelte er mit seinen bewehrten Fingerkuppen das geriffelte Brett.

Und der Blues kroch hervor.

Draußen blies ein Frühlingssturm den Abendhimmel frei, und der rote Mond stand fett am Himmel. Die Straßenlaternen schwankten hin und her wie die gelben Ampeln über dem Highway 61. In den verstreut liegenden Höfen heulten die Hunde wie Präriekojoten, und der Anstettener Bach schlängelte sich so braun und träge durch das Moos wie der Catfish Bayou.

>

Eine Stunde nach Abschluss der Veranstaltung standen immer noch einige Grüppchen am Büfett. Auch Ben hatte sich daruntergemischt. Freundlich und höflich nahm er die Komplimente für seinen Auftritt entgegen. Manchmal zuckte sein Kopf zur Seite, und er zischte kaum hörbar ein Schimpfwort. Alex hatte sich unmittelbar danach verabschiedet und war auf sein Zimmer gegangen. Die betreute Abteilung, zu der Willi gehörte, hatte man ohnehin mit dem Ende der Vorstellung abgezogen.

Obwohl im Casino eine durchaus angenehme Temperatur herrschte, trug Ben seine Lederjacke. Schließlich zog auch er sich zurück, winkte den Verbliebenen zu und verschwand. Er überquerte den mondbeschienenen Hof, hielt am Eingang des Nebenhauses, wo er in einer Wohngemeinschaft untergebracht war, noch einmal inne, wandte sich um und ging, da er niemand entdecken konnte, durch das Tor auf die Straße hinaus.

Schräg gegenüber stand eine ausladende Kastanie, darunter eine Bank, ein Rastplatz, der von Durchfahrenden gerne genutzt wurde. Ben kickte auf dem Weg dorthin jeden Stein weg, der ihm in die Quere kam. Er summte und unterbrach hin und wieder seinen Gesang für ein rhythmisches Stakkato, das er, säße er an den Drums, eingeschoben hätte. Er setzte sich auf die Bank, die von dem breiten Stamm fast verdeckt wurde, zog eine Flasche Rotwein aus seiner Jacke und nahm einen tiefen Schluck. Zug um Zug leerte er die Flasche, und seine stimmlich nachgeahmten Wirbel wurden immer seltener eingestreut. Schließlich streckte er, erleichtert und ruhig, die Beine von sich und schaute in den Mond.

>

Am anderen Morgen zeigte der erwachte Frühling erneut seine Kraft: klarer Himmel, strahlende Sonne, dazu Föhn. Der aus dem Süden wehende warme Fallwind strich über den in torfig schwarze Schollen aufgebrochenen Ackerboden des Anstettener Mooses. In der Senke waren die Wiesen noch braun, und der feuchte Boden roch nach Kompost. Der vom Schnee platt gedrückte und von der Kälte konservierte Bewuchs begann erst jetzt zu verrotten. Dazwischen lugten vereinzelt schon grüne Spitzen hervor.

Die Kirche von Anstetten stand auf einem sanften Buckel, sodass der gelb-weiße Glockenturm mit seinem zwiebelförmigen Haubendach weit hinaus ins Land sichtbar blieb. Das barocke Gotteshaus wurde vom Friedhof eingefasst, an dessen halbhohes Mäuerchen der Vorplatz mit seinen zwei ausladenden Kastanien grenzte. Gleich gegenüber lag das Wirtshaus, der Neuwirt.

Auf der Terrasse hatte Kathi begonnen, den Kies zu rechen und Tische aufzustellen. Von ihren Verrichtungen aufblickend, sah sie, wie von unten aus dem Gut Betzing drei Landarbeiter mit einer Schubkarre voll bunter Pflanzen und Gartengeräten heraufkamen. Sie trugen grüne Latzhosen, dazu Gummistiefel, drei Gärtner, die geradewegs auf den Friedhof zuhielten. Ihr Tempo war gemächlich. Der Ältere fuhr die Schubkarre. In sich versunken setzte er Schritt für Schritt. Der Jüngere konnte sich nur mit Mühe dem ruhigen Dahinschreiten des Alten anpassen. Dahinter bildete ein Dicker mit geschultertem Spaten die Nachhut.

Kathi kannte die Gruppe. Alex und Ben galten immer schon als unzertrennlich, Willi war von den beiden vor einiger Zeit als ständiger Begleiter adoptiert worden.

Bens Gang war wippend, als treibe es ihn nach oben, wenn er schon nicht rascher vorwärts durfte. Zum wiederholten Male warf er die ins Gesicht hängenden Haarsträhnen zur Seite. Er war ungekämmt und wirkte übernächtigt. Willi begann mit Inbrunst zu singen. Er jaulte wie ein junger Hund, als parodiere er den gestrigen Abend.

Alex, der Willi beobachtet hatte, setzte die Schubkarre ab, schob seinen Hut zur Seite und kratzte sich am Kopf. Der Gedanke war da, aber er konnte ihn nicht aussprechen. Schließlich kapitulierte er, hob die Schubkarre wieder an und stellte sie dann noch einmal ab, weil sich die Formulierung endlich eingestellt hatte.

„Was uns klein macht, macht den Blues groß.“

Er lächelte seine Begleiter an, nahm die Karre erneut auf, und sie gingen weiter.

Kathi legte draußen die Tischdecken auf, als die drei an ihr vorüberzogen. Alex grüßte, Willi winkte, und Ben vollführte zunächst eine ungelenke, ruckartige Bewegung mit dem Kopf, sein Oberkörper zuckte, dann schließlich entlud sich die quecksilbrige Unruhe, sein linker Arm fuhr hoch, er fing ihn mit der rechten Hand ab, sodass er wie ein Hebel nach oben zeigte. Dazu spreizte er den Mittelfinger ab.

„Fick dich, du alte Schlampe!“

„Schlampe“, echote Willi.

„Halt den Mund, Willi“, sagte Alex.

In sich gekrampft marschierte Ben weiter, den Blick jetzt auf den Boden geheftet. Willi zog den Kopf ein und krümmte den Buckel, als könne er damit seine diebische Freude verhehlen. Alex blieb stehen und hob die Hände.

„Tut mir leid, Kathi.“

Gleichmütig wandte sich Kathi zum Schankraum.

„Passt schon“, murmelte sie.

Hinter der Theke begann sie, Gläser zu waschen und Besteck zu polieren. Durch das Fenster sah sie, wie die drei drüben am Friedhof Primeln und Stiefmütterchen auf die Gräber pflanzten. Alex ging mit einer alchemistischen Akribie zu Werke. Er kniete nieder, fasste in die Erde, nahm eine Handvoll, roch daran und arbeitete dann aus dem Eimer einen speziellen Dünger ein. Als sie in der Küche einen Kaffee bereitete, verlor sie die Gruppe aus den Augen.

Eine halbe Stunde später wurde die schwere Eichentür zur Gaststube krachend aufgestoßen. Ben stürmte in den Raum. Zappelnd wie eine Marionette, die an ihren Fäden hin und her gerissen wird, stand er vor der Theke. Klatschend schlug er sich mit der Linken immer wieder an den Kopf.

„Schnell, bitte Hilfe, Kathi! Er ist verletzt. Schwer verletzt.“

„Was ist passiert“, fragte Kathi.

„Ich habe ihm den Spaten über den Kopf gehauen.“

Dann ging sein Gezappel in ein Weinen über, das ihn durchschüttelte.

>>|

Ich hatte mir gerade einen Teller Pasta zubereitet und die Beine hochgelegt, als das Telefon klingelte. Der Anrufbeantworter schaltete sich ein.

„Tim, bitte nimm ab! Ich bin es, Molly. Wir haben einen Notfall.“

Ich holte das Gespräch heran. Molly gehörte zum Betreuungspersonal von Gut Betzing. Ursprünglich hatte sie dort stundenweise als Kunsttherapeutin gearbeitet. Von Patienten und Mitarbeitern gleichermaßen geschätzt

„Was gibt es? Ich bin gerade beim Essen.“

„Alex ist schwer verletzt.“

„Er hat sich doch nichts angetan?“

„Nein. Er war mit Ben und Willi zusammen unterwegs. Frische Bepflanzung auf die Gräber setzen. Er kniete auf dem Boden, als Ben den Spaten in der Hand hielt. Du weißt, wie sehr ich ihm eingeschärft habe, immer vorsichtig zu sein, wenn Ben mit gefährlichem Werkzeug hantiert!“

„Lass gut sein, ein solches Risiko kannst du nie vollständig ausschalten.“

„Der Schlag hat ihn an der linken Schläfe getroffen, dann ist er mit dem Kopf auf die steinerne Grabumfassung gefallen.“

„Wie steht es um ihn?“

„Schlimm. Er liegt im Koma. Wir können ihn nicht weiter versorgen, er muss ins Krankenhaus.“

„Du meine Güte!“

„Angehörige gibt es ja keine mehr. Müssen wir sonst jemand benachrichtigen?“

„Mike Sherman.“

„Wer ist das?“

„Damals sein Manager. Er führt immer noch die Geschäfte für ihn und kümmert sich ums Geld. Die Nummer findest du in Alex’ Akte. Und wie steht es um Ben?“

„Vollkommen außer sich. Wann kommst du?“

„Ich fahre gleich los!“

Meine Nudeln waren nur noch lauwarm, Appetit hatte ich ohnehin keinen mehr. Ich kippte das Essen in den Mülleimer. Dem Drang, sofort in mein Jackett zu schlüpfen und loszufahren, widerstand ich. In meiner Schreibtischschublade lag eine Checkliste, was zu tun war, wenn ich unvorhergesehen meine Praxis verlassen musste. Dieses Innehalten war notwendig. Ich bin ziemlich vergesslich geworden. Daher ging ich meine Liste von Anrufbeantworter, Ansage zwei einschalten bis Schlüsselbund einstecken durch und holte dann erst den Wagen aus der Garage.

Vor einigen Jahren befand sich meine Praxis noch im Zentrum von München. Der Zulauf von Patienten hatte nicht schlagartig, aber doch stetig nachgelassen, sodass ich gut beraten war, Arbeit und Wohnung zusammenzulegen. Ich habe ein Häuschen im Osten von München geerbt, in Waldtrudering, mich dort im Parterre einzurichten und zu praktizieren war, räumlich gesehen, keine einschneidende Einschränkung. Therapeutisch gesehen, könne ich nun auch den Waldspaziergang ins Repertoire mit aufnehmen, meinte der Kollege Pfister. Als leitender Arzt der Nervenklinik Haar konnte er sich diesen derben Humor leisten. Pfister war mein Schüler, ich habe ihn zum Psychotherapeuten ausgebildet. Aber seinen Weg machte er ohne die Techniken, die ich ihm beigebracht hatte. Als wir uns wiedertrafen, verstand er, dass ich mich in einer unkomfortablen Situation befand, und schanzte mir Patienten zu. Den Dienstleister für eine solche Riesenklinik zu machen erforderte ein hohes Maß an Anpassung, zumal Pfister auf den umfassenden Einsatz von Medikamenten schwor. Behandlung betrachtete er als eine Frage der richtigen Dosierung, alle anderen Methoden hatten für ihn allenfalls die Wirkung von Placebos. So prallten meine therapeutischen Versuche zumeist an einem Drogenpanzer ab. An einem Tag saß mir mein Patient friedlich lächelnd gegenüber, mit mir und der Welt einig, am anderen gab er mir eine Ohrfeige. Das eine wie das andere hatte nichts mit seinem Problem zu tun, sondern nur mit Chemie.

Von solchen Konflikten durfte man sich nichts anmerken lassen. Niemand wollte mit einem Therapeuten arbeiten, dem die eigenen Sorgen ins Gesicht geschrieben standen. Ich musste damit klarkommen, dass ich nicht mehr in einer stattlichen Praxis residierte und nur noch Kassen- statt Privatpatienten hatte, aber so war es nun einmal im Berufsleben: Man begann als Fuchs, arbeitete sich auf leisen Sohlen nach vorne, schlau, wendig, immer die Nase im Wind und bereit zuzuschnappen, wenn sich eine Gelegenheit bot. Schließlich wurde man zum Löwen, man überblickte das Terrain als Herrscher, kleine Gesten der Macht genügten scheinbar, um sich durchzusetzen. Man wurde bequem, träge und glaubte, alles im Griff zu haben. Damit allerdings schlug die Stunde einer neuen Generation junger Füchse.

Anstetten lag in der Nähe von Wasserburg und war von Trudering aus bei freier Fahrt in einer Dreiviertelstunde zu erreichen. Die Tätigkeit auf Gut Betzing hatte ich angenommen, weil sie mir ein solides Zusatzeinkommen verschaffte, mit dem sich zuverlässig planen ließ. Patienten bot die Betreuung dort große Vorzüge. Nirgendwo sonst präsentierte sich das therapeutische Angebot so breit gefächert und gestaltete sich die räumliche Ausstattung so großzügig. Auch einen psychoanalytisch arbeitenden Therapeuten wie mich leistete man sich.

Den Großteil des dazu notwendigen Aufwands trug ein Förderverein. In diesem gepflegten Kreis von Feingeistern begegnete man großem Sachverstand, wenn man sich über die Talente von psychisch Kranken in der bildenden und darstellenden Kunst unterhielt. Tobenden Irren mit Schaum vor dem Mund waren sie nie begegnet. Die Mäzene von Gut Betzing konnten sich Großzügigkeit leisten. Allerdings handelten sie in der Regel auch als Betroffene, weil Verwandte von ihnen unter einer psychischen Krankheit litten. Deren Handicaps waren oft nicht vollständig austherapierbar, die Kranken wurden dann medikamentös eingestellt und pflegerisch betreut, und dazu sollte ihnen eine angenehme Umgebung geboten werden, die nichts mit dem Bettpfannen-Hautgout eines städtischen Krankenhauses zu tun hatte, sie lebten in einer Wohngemeinschaft und hatten viele Möglichkeiten, ihren künstlerischen Neigungen, wie Malen, Töpfern, Theaterspiel oder Musizieren, nachzugehen. Auf die obligatorische Gärtnerei und Schreinerei konnte man in keiner solchen Einrichtung verzichten, denn gerade die körperliche Verausgabung war für einige Patienten entscheidend, um zu Stabilität und Ausgeglichenheit zu gelangen.

Den solventen Förderern verschaffte dieses Modell ein gutes Gewissen, sie unterstützten ein vorbildliches Projekt, und im Gegenzug wurde ihnen geholfen, ihre verwandtschaftlichen Problemfälle angemessen unterzubringen. Von dieser Einrichtung profitierten auch andere, weitgehend mittellose Kranke, Sozialfälle wie Willi Oertel, die es nur zu betreuen galt, oder eine handverlesene Auswahl von Fällen wie Ben Setznick, die eine hervorragende Perspektive aufzeigten, in das normale Leben zurückkehren zu können.

Über die Wasserburger Landstraße fädelte ich mich in die B304 ein. Ich war in Sorge, um mich abzulenken, schaltete ich den MP3-Player ein. Ich hörte gerne Musik beim Autofahren, vor allem, wenn ich alleine unterwegs war und ohne Hemmungen mitsingen und -trommeln konnte. Am liebsten waren mir schon immer Songs aus den Sechziger-, Siebziger-, vielleicht noch Achtzigerjahren, ich bin eben nie von den vertrauten Klängen losgekommen, die mich damals geprägt haben. Schon deshalb war es ein besonderes Privileg für mich, mit Alex arbeiten zu dürfen. Mit seiner Lebensgeschichte hatte ich mich mehr als mit jeder anderen zuvor auseinandergesetzt, zumal ich schon viel über ihn wusste, bevor er mein Patient wurde.

>>|