0,00 €

Mehr erfahren.

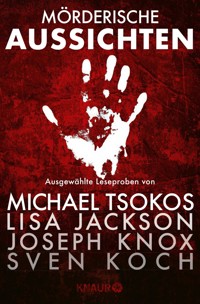

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Mörderische Aussichten

- Sprache: Deutsch

Lieben Sie Nervenkitzel und Gefahr? Faszinieren Sie Mordfälle, die auf wahren Begebenheiten beruhen, wie im neuen True-Crime-Thriller von Michael Tsokos? Wollen Sie mehr über die psychologischen Abgründe einer Mörderin erfahren, die seit sieben Jahren in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt sitzt? Sind Sie gespannt, wie Detective Aiden Waits in seinem zweiten Fall einen Mord aufdecken will, bei dem das Opfer nie existiert hat? Freuen Sie sich auf einen neuen, spannenden Küstenkrimi von Sven Koch? Oder ist es einfach mal wieder Zeit für eine Auszeit vom Alltag und damit für ein spannendes Buch? Hier sind Ihre mörderischen Aussichten – Nervenkitzel garantiert! Das kostenlose eBook enthält Leseproben zu: - Michael Tsokos: »Abgeschlagen« - Alex Michaelides: »Die stumme Patientin« - Joseph Knox: »Smiling Man. Das Lächeln des Todes« - Thorsten Kirves: »Der Aussteiger« - Sarah Stovell: »Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht.« - Sven Koch: »Dünenblut« - Kate Atkinson: »Deckname Flamingo« - Lisa Jackson: »Greed - Tödliche Gier« - Vincent Kliesch: »Auris«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mörderische Aussichten: Thriller & Krimi bei Knaur

Ausgewählte Leseproben von Michael Tsokos, Lisa Jackson, Joseph Knox, Sven Koch u.v.m.

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Lieben Sie Nervenkitzel und Gefahr? Faszinieren Sie Mordfälle, die auf wahren Begebenheiten beruhen, wie im neuen True-Crime-Thriller von Michael Tsokos? Wollen Sie mehr über die psychologischen Abgründe einer Mörderin erfahren, die seit sieben Jahren in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt sitzt? Sind Sie gespannt, wie Detective Aidan Waits in seinem zweiten Fall einen Mord aufdecken will, bei dem das Opfer nie existiert hat? Freuen Sie sich auf einen neuen, spannenden Küstenkrimi von Sven Koch? Oder ist es einfach mal wieder Zeit für eine Auszeit vom Alltag und damit für ein spannendes Buch? Hier sind Ihre mörderischen Aussichten für das Frühjahr 2019!

Vorab-Leseproben zu den Crime-Titeln des Knaur Verlages, die im Frühjahr 2019 erscheinen. Nervenkitzel garantiert!

Das kostenlose eBook enthält Leseproben zu:

- Michael Tsokos »Abgeschlagen« - Alex Michaelides »Die stumme Patientin« - Joseph Knox »Smiling Man. Das Lächeln des Todes« - Thorsten Kirves »Der Aussteiger« - Sarah Stovell »Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht.« - Sven Koch »Dünenblut« - Kate Atkinson »Deckname Flamingo« - Lisa Jackson »Greed – Tödliche Gier« - Vincent Kliesch »Auris«

Inhaltsübersicht

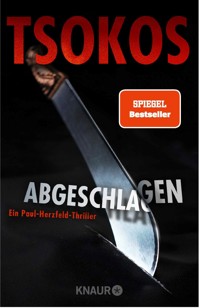

Michael Tsokos – Abgeschlagen

Alex Michaelides – Die stumme Patientin

Joseph Knox – Smiling Man. Das Lächeln des Todes

Thorsten Kirves – Der Aussteiger

Sarah Stovell – Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht.

Sven Koch – Dünenblut

Kate Atkinson – Deckname Flamingo

Lisa Jackson, Nancy Bush, Rosalind Noonan – Greed: Tödliche Gier

Vincent Kliesch – Auris

Michael Tsokos

Abgeschlagen

Die Handlung von »Abgeschlagen« spielt zehn Jahre vor den Ereignissen in »Abgeschnitten«. Paul Herzfeld ist sechsunddreißig Jahre alt und Assistenzarzt am Institut für Rechtsmedizin in Kiel.

Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist irritiert, als sich sein Vorgesetzter, Prof. Schneider, bei der Obduktion einer zerstückelten Frauenleiche überraschend schnell auf eine Machete als Tatwaffe festlegt. Auch der Sektionsassistent wirkt ungewöhnlich nervös und fahrig. Und tatsächlich taucht kurz darauf das blutverschmierte Mordwerkzeug in einer Kieler Parkanlage auf: eine kunstvoll verzierte Machete. Von den Medien wird Schneider sofort als rechtsmedizinisches Genie gefeiert, sein Aufstieg zum Direktor der Kieler Rechtsmedizin scheint reine Formsache. Doch dann gesteht der Hausmeister des Instituts Herzfeld, dass er die Machete schon einmal gesehen hat und dass die tote Frau für ihn keine Unbekannte ist …

Paul Herzfeld hob den Kopf der Toten an. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund schien sie ihn überrascht anzustarren. Wie es nur so weit hatte kommen können? Was eigentlich mit ihr passiert war? Fragen, die Herzfeld ihr auch gerne gestellt hätte, doch er verdrängte den Gedanken und versuchte, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren.

Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt, und nicht nur ihre vertrauten Gesichtszüge waren wie eingefroren, ihr ganzer Körper war völlig steif.

Durch die grobe Holzkonstruktion des Schuppens schimmerten nur vereinzelt ein paar Lichtstrahlen aus einem ansonsten wolkenverhangenen Himmel. Im Halbdunkel war es nicht leicht, irgendwelche Details an ihrem Körper auszumachen, der rücklings vor ihm auf dem rauen Holztisch lag. Herzfeld nahm die schemenhaften Umrisse der Unterarme der Toten wahr. Sie waren in den Ellbogengelenken leicht angewinkelt und ragten, entgegen der Schwerkraft, wie in einer wütenden Geste erstarrt, senkrecht nach oben.

Sie muss schon ein paar Stunden tot sein, so vollständig, wie ihre Leichenstarre ausgeprägt ist. Ich muss einen Hinweis auf die Todesursache finden, und zwar schnell, dachte Herzfeld fieberhaft und tastete den toten Körper ab. Ihm lief die Zeit davon, er brauchte irgendetwas, womit er bei der Untersuchung der Toten ansetzen konnte.

Ihr kurzes schwarzes Seidennachthemd war ihr fast bis über die Scham nach oben gerutscht. Sie trug keinen Slip.

Er konnte unmöglich den Körper hier in diesem düsteren Schuppen öffnen. Das würde zu lange dauern. Die Instrumente fehlten. Oder würde er gezwungen sein, die Obduktion mit dem einfachen Küchenmesser durchzuführen, das er neben einer altmodischen Taschenlampe oberhalb des Kopfes der Toten auf der rauen Holzplatte entdeckt hatte? »Das ist wohl mein Sektionsbesteck?«, fragte Herzfeld in die Dunkelheit hinein.

»Natürlich. Nur zu. Ich warte auf Ihre Expertise«, erwiderte eine tiefe Stimme, die aus der hinteren Ecke des Raumes kam.

Herzfeld streckte seinen Rücken durch, fuhr sich durch die dunklen Haare und ergriff die Taschenlampe. Im gelblichen Lichtkegel sah er, dass der Lippenstift der Frau, der bei ihrer Begegnung vor dreißig Stunden noch akkurat gezogen war, jetzt verwischt war. Speichelfäden, inzwischen gräulich wächsern eingetrocknet, hatten sich ihren Weg aus dem geöffneten Mund über die linke Gesichtsseite gebahnt.

»Sie scheinen nicht die geringste Ahnung zu haben, womit Sie es hier zu tun haben, Herzfeld. Ich gebe Ihnen ein paar Hinweise, denn Sie stehen ja etwas unter Zeitdruck. Wir befinden uns immer noch im frühen postmortalen Intervall. Und an einem Herzinfarkt ist die Dame schon mal nicht gestorben«, sagte die Stimme mit einem höhnischen Unterton.

Herzfeld atmete aus und mahnte sich zur Ruhe. Konzentrier dich! Wie aus zwei stumpfen Glasmurmeln starrten ihn die erweiterten Pupillen der Toten vorwurfsvoll an, als er mit seinen Fingerspitzen ihre Augenunterlider herabzog, um die Augenbindehäute zu inspizieren. Ihr vormals perfekter Lidstrich war durch zwei dünne Tränenbäche über die Wangen gelaufen. Sie musste geweint haben, als sie begriff, dass sie sterben würde.

»Vereinzelte Punktblutungen in den Bindehäuten«, sagte Herzfeld mehr zu sich selbst als zu der Person, die sich jetzt mit langsamen Schritten näherte.

Da war er. Der erste Hinweis.

Aber es musste schneller gehen, viel schneller. Denn mit jeder Minute, die verstrich, würde das Horrorszenario näher rücken: Die Frau, die er liebte, würde sterben. Nur das Ergebnis der Untersuchung des leblosen Körpers vor ihm und seine korrekte Feststellung der Todesursache konnten ihren Tod verhindern. Im Lichtkegel der Taschenlampe untersuchte Herzfeld den Hals der Toten. Keine Strangmarke, keine Drosselspuren, keine Würgemale. Eine Gewalteinwirkung gegen den Hals scheidet schon mal aus. Aber warum dann die punktförmigen Blutungen in ihren Bindehäuten?

Herzfeld hob ihren Kopf erneut an und leuchtete auf ihre Nackenregion. Dabei fielen die blonden Haare nach vorne und hingen ihr wie ein Vorhang vor dem Gesicht. Ihre Haare sind völlig trocken. Obwohl sie schon ein paar Stunden tot ist. Wäre sie unter einer Plastiktüte erstickt worden, wären ihre Haare noch immer feucht durch das entstehende Kondenswasser. Bei der nassen Kälte hier drin wären sie nicht getrocknet.

»Und? Was sagen Ihnen die Punktblutungen? Ich denke, die Toten sprechen zu Ihnen«, raunte die tiefe Stimme zynisch.

»Keine Strangulation, kein Ersticken unter einer Plastiktüte«, erwiderte Herzfeld, während er die Träger des Nachthemds über die Schultern der Toten nach unten zog und ihren Oberkörper entblößte. Keine Zeichen einer Druckstauung am Oberkörper. Ein Ersticken infolge von Beknien ihres Oberkörpers scheidet auch aus. Aber vielleicht war es gar kein …, Herzfelds Gedankenflut wurde jäh von der Stimme unterbrochen.

»Herzfeld, Sie sollten sich jetzt wirklich etwas beeilen. Gleich wird der Wind die Maschine in Bewegung setzen, die das Leben Ihrer geliebten Frau, der Mutter Ihrer Tochter, in wenigen Minuten beendet. Und wenn das passiert ist …«

Die Stimme machte eine bedeutungsschwangere Pause.

Herzfeld begann zu schwitzen, sein Puls raste. Er blickte auf das makabre Todesrätsel auf dem provisorischen Untersuchungstisch vor sich und setzte die äußere Leichenschau fort. Er untersuchte die Fingernagelränder der Toten auf frische Abbrüche oder Fremdmaterial darunter, als er die beiden kleinen blasigen Hautveränderungen an der Innenseite der Endglieder des rechten Zeigefingers und des Daumens bemerkte, die im Lichtkegel der Taschenlampe porzellanartig schimmerten. Und dann kam ihm eine Idee. Erst war es nur ein flüchtiger Gedanke, aber Herzfeld spürte, dass er auf der richtigen Spur war.

Der zweite Hinweis. Vielleicht der alles entscheidende Hinweis.

Herzfeld nahm das Küchenmesser und öffnete mit einem einzigen langen Schnitt den rechten Arm der Toten von der Schulter bis zum Handballen in seiner gesamten Länge. Die Klinge war schärfer, als er erwartet hatte, und glitt durch Haut und Unterhautgewebe wie durch ein Stück Weichkäse. Die Hautlappen beidseits des Schnittes klafften zur Seite und gaben den Blick auf das darunterliegende Unterhautfettgewebe und die Armmuskulatur der Toten frei. Als er die dunkelroten, feucht glänzenden Einblutungen in der Beugemuskulatur von Ober- und Unterarm erblickte, war ihm schlagartig klar, wie und woran die Frau gestorben war. Aber ehe er seine Gedanken ordnen und sein Ergebnis mitteilen konnte, sah er den Arm, der sich wie eine Python langsam in Richtung seines Kopfes bewegte. Er spürte die kalte Mündung der Waffe an seiner linken Schläfe.

»Und jetzt das Messer weg, sofort. Nicht schlecht. Das muss man Ihnen lassen. Sie sind noch besser, als ich dachte. Aber das nützt Ihnen nun auch nichts mehr. Morgen liegen Sie auf einem Obduktionstisch. Und ein Kollege wird sich fragen: Wie starb Paul Herzfeld?«

Alex Michaelides

Die stumme Patientin

Mörderin oder Opfer? Alicia Berenson wird Sie überraschen …

Blutüberströmt hat man Alicia Berenson neben ihrem geliebten Ehemann gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf geschossen hat. Seit sieben Jahren sitzt die Malerin nun in einer geschlossenen Anstalt. Und schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als Alkestis, die in der griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um ihren Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber alles daran, Alicia zum Sprechen zu bringen. Doch will er wirklich nur herausfinden, was in jener Nacht geschehen ist?

14. Juli

An diesem Morgen stand ich um sechs Uhr auf und machte einen Spaziergang.

Die Sonne war gerade erst aufgegangen, doch ich konnte schon spüren, wie sie auf meiner Haut kribbelte und von Sekunde zu Sekunde heißer wurde. Als ich wieder nach Hause kam, brannte sie auf mich herab – eine weiß glühende Scheibe vor einem kobaltblauen Himmel. Jeder neue Tag kommt mir heißer vor als der letzte. Ich habe gar nicht das Gefühl, in England zu sein, wirklich nicht. Eher als sei ich in einem fremden Land – in Griechenland oder sonst wo. Die Hitze geht einher mit rotgesichtigen, halb nackten Gestalten, die auf Bänken oder auf Decken im Gras liegen wie an einem Strand oder auf einem Schlachtfeld.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal nach Regen sehnen würde, aber die Hitzewelle hält nun schon die vierte Woche an, was mir vorkommt wie eine Ausdauerprüfung. Ich bin zermürbt, angeschlagen, völlig fertig von der Hitze. Die Wahrheit ist, dass wir dafür nicht gerüstet sind, nicht in diesem Land – Gabriel und ich haben zu Hause keine Klimaanlage, aber wer hat das schon? Ohne Klimaanlage jedoch ist es unmöglich zu schlafen. Nachts werfen wir die Bettdecken ab und liegen schlaflos in der Dunkelheit, nackt, schweißgebadet. Wir lassen die Fenster offen, aber es geht kein Lüftchen. Nichts als heiße, abgestandene Luft.

Gestern habe ich einen elektrischen Ventilator gekauft und ihn auf die Truhe am Fußende des Betts gestellt. Gabriel fing sofort an, sich zu beschweren.

»Der macht zu viel Lärm, so können wir niemals schlafen.«

»Wir können ohnehin nicht schlafen«, erwiderte ich. »Zumindest liegen wir hier nicht länger in einer Sauna.«

Gabriel grummelte, aber am Ende war er eher eingeschlafen als ich. Ich lag da und lauschte auf das Geräusch des Ventilators: Ich mag das leise Surren, das er von sich gibt. Ich kann meine Augen schließen, mich darauf einstimmen und abtauchen.

Ich habe angefangen, in einem klimatisierten Café an der Hauptstraße vor der Hitze Zuflucht zu suchen – im Café de l’Artista. Drinnen ist es eiskalt, als klettere man in einen Kühlschrank. Am Fenster steht ein Tisch, an dem ich gern sitze und Eiskaffee trinke. Manchmal lese ich oder zeichne oder mache mir Notizen. Meist aber lasse ich meine Gedanken schweifen und genieße die Kühle. Das hübsche Mädchen, das hinter dem Tresen steht, wirkt gelangweilt, starrt auf ihr Handy, wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr und seufzt in regelmäßigen Abständen wie eine ungeduldige Madonna. Gestern Nachmittag erschienen mir ihre Seufzer besonders ausgedehnt – und ich stellte fest, dass sie darauf wartete, dass ich ging, damit sie zusperren konnte.

Genau dort sitze ich jetzt, während ich das hier schreibe.

Was immer »das« sein mag.

Es kommt mir leicht prätentiös vor, es ein Tagebuch zu nennen. Schließlich ist es nicht so, als hätte ich etwas zu sagen. Anne Frank hat Tagebuch geschrieben, Samuel Pepys ebenfalls – aber doch nicht jemand wie ich. Es als »Protokoll« zu bezeichnen, klingt mir irgendwie zu akademisch. Das wiederum verleiht mir das Gefühl, ich sollte jeden Tag hineinschreiben, und das möchte ich nicht – ich möchte nicht, dass das zur Pflicht wird, denn dann werde ich bestimmt nicht dranbleiben.

Vielleicht sollte ich es gar nicht benennen. Ein unbenanntes Etwas, in das ich gelegentlich hineinschreibe. Das gefällt mir besser. Wenn man etwas benennt, sieht man irgendwie nicht mehr das Ganze. Man konzentriert sich auf das Wort; was im Grunde der kleinste Teil ist, die Spitze eines Eisbergs. Ich nehme an, dass ich nie ganz unbefangen im Umgang mit Worten war – ich denke stets in Bildern und drücke mich selbst mit Bildern aus –, weshalb ich auch niemals angefangen hätte, das hier zu schreiben, wäre es nicht für Gabriel.

Die Wahrheit ist, dass ich mich in letzter Zeit wegen einiger Dinge ein wenig deprimiert fühle – ich dachte zwar, ich würde das gut verbergen, aber Gabriel hat es dennoch bemerkt. Natürlich hat er es bemerkt, er bemerkt alles. Er fragte mich, wie es mit dem Malen laufe – ich sagte, es laufe nicht gut. Er brachte mir ein Glas Wein, und ich setzte mich an den Küchentisch, während er kochte.

»Erzähl mir davon«, forderte er mich auf.

»Da gibt es nichts zu erzählen. Es ist nur so, dass ich mich manchmal in mir selbst gefangen fühle. Als würde ich durch Schlamm waten.«

»Warum versuchst du nicht, die Dinge aufzuschreiben? Eine Art Protokoll aufzuzeichnen? Das könnte hilfreich sein.«

»Ja, vermutlich hast du recht. Ich werde es versuchen.«

»Sag das nicht, Alicia. Tu’s einfach.«

»Das werde ich.«

Er setzte mir weiter zu, aber ich unternahm nichts dagegen. Und dann überreichte er mir ein paar Tage später dieses kleine Buch, in das ich hineinschreiben sollte. Es hat einen schwarzen Lederumschlag und dicke, weiße, leere Blätter. Ich fuhr mit der Hand über die erste Seite, spürte, wie glatt sie war – dann spitzte ich meinen Bleistift und legte los. Und natürlich hatte er recht. Ich fühle mich bereits besser – dies niederzuschreiben, ist eine Art Erleichterung für mich, ein Ventil, eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Ein bisschen wie eine Therapie, nehme ich an. Gabriel hat das zwar nicht ausgesprochen, aber ich gehe davon aus, dass er sich Sorgen um mich macht. Der Grund, warum ich seinen Rat befolgt und eingewilligt habe, in dieses Buch zu schreiben, war der, dass ich ihm versichern – beweisen – wollte, dass alles in Ordnung mit mir ist.

Ist seine Sorge berechtigt? Wer weiß? Vielleicht. Ich habe mich ziemlich abgeschottet. Aber bin ich einsam? Ich bin ein Einzelgänger, und ich hätte gern mehr Freunde, ja – aber ich vermisse nicht diese unter Drogeneinfluss stehenden Partygänger, die ich in meinen Zwanzigern für meine Freunde hielt. Ich sah sie immer nur nachts – sie verschwanden bei Anbruch der Morgendämmerung wie Vampire, die das Licht meiden. Als ich Gabriel kennenlernte, lösten sie sich in nichts auf, und ich bemerkte es nicht einmal. Ich brauchte sie nicht mehr; ich brauchte niemanden mehr, jetzt, da ich ihn hatte. Er ist meine ganze Welt – ist meine ganze Welt gewesen von dem Tag an, an dem wir einander zum ersten Mal begegneten. Ich denke an die kleinen Schwächen, die die Reise unserer Liebe geprägt haben – daran, wie unordentlich er zum Beispiel ist, wie er seine Klamotten und Handtücher im Schlafzimmer und im Bad verstreut – und wie mich das bis aufs Blut reizte, wie wir deswegen stritten … bis etwas in mir nachgab, Entrüstung in Resignation überging, dann in Amüsement und schließlich in Hingabe. Wenn ich seine Kleidung jetzt auf dem Boden liegen sehe, lächle ich und spüre eine solche Liebe in mir aufwallen, dass ich meine, ich müsste platzen. Natürlich nicht immer; manchmal würde ich ihn am liebsten umbringen.

Gabriel ist zweifelsohne die Liebe meines Lebens. Ich werde ihn bis zum Ende meiner Tage lieben. Ich werde ihn lieben, ganz gleich, was er tut oder was geschieht – ganz gleich, wie sehr er mich aus der Fassung bringt – ganz gleich, wie unordentlich oder chaotisch er ist – wie gedankenlos, wie selbstsüchtig –, ich werde ihn so nehmen, wie er ist, bis dass der Tod uns scheidet. Ich liebe ihn so maßlos, mit Haut und Haar, dass mich meine Liebe mitunter zu überwältigen droht. Manchmal denke ich …

Nein. Das werde ich nicht schreiben. Das hier wird eine freudige Aufzeichnung von Ideen und Bildern sein, die mich künstlerisch inspirieren, von Dingen, die mir kreativen Input geben – ich werde nur positive, glückliche, normale Gedanken festhalten.

Verrückte Gedanken sind nicht erlaubt.

Alicia Berenson war dreiunddreißig Jahre alt, als sie ihren Ehemann umbrachte.

Sie waren seit sieben Jahren verheiratet. Beide waren Künstler – Alicia war Malerin, Gabriel ein bekannter Modefotograf. Er hatte einen unverwechselbaren Stil, fotografierte halb verhungerte, halb nackte Frauen aus merkwürdigen, unvorteilhaften Blickwinkeln. Seit seinem Tod war der Preis für seine Aufnahmen ins Astronomische geschossen. Ich finde sein Zeug ziemlich glatt und seicht, um ehrlich zu sein. Es hat nicht die intuitive Qualität von Alicias besten Werken. Natürlich weiß ich nicht genügend über Kunst, um vorherzusagen, ob Alicia Berenson vor dem Wandel der Zeit als Malerin besteht. Ihr Talent wird stets überschattet werden von ihrer traurigen Berühmtheit, deshalb ist es schwer, objektiv zu sein. Außerdem könnte man mir sehr wohl Befangenheit unterstellen. Ich kann lediglich meine Meinung anbieten, ob sie nun hilfreich ist oder nicht, und in meinen Augen war Alicia eine Art Genie. Abgesehen von ihrer technischen Fertigkeit, haben ihre Gemälde eine verblüffende Fähigkeit, einen zu packen – um nicht zu sagen, an der Kehle – und in einem schraubstockähnlichen Griff festzuhalten.

Gabriel Berenson wurde vor sechs Jahren ermordet. Er war vierundvierzig Jahre alt. Er wurde am fünfundzwanzigsten August umgebracht – es war ein außergewöhnlich heißer Sommer, vielleicht erinnern Sie sich daran, mit den höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Tag, an dem er starb, war der heißeste des Jahres.

Am letzten Tag seines Lebens stand Gabriel früh auf. Ein Wagen holte ihn um 5.15 Uhr von dem Haus ab, das er sich mit Alicia im Nordwesten von London teilte, am Rand von Hampstead Heath, um ihn zu einem Shooting in Shoreditch zu fahren. Er verbrachte den Tag damit, Models auf einem Hausdach für die Vogue zu fotografieren.

Über Alicias Tagesablauf ist nicht viel bekannt. Sie hatte in Kürze eine Ausstellung und hinkte mit der Arbeit hinterher. Wahrscheinlich verbrachte sie den Tag damit, in der Laube am Ende des Gartens, die sie erst vor Kurzem in ein Atelier verwandelt hatte, zu malen. Am Ende dauerte Gabriels Fototermin länger als geplant, sodass er nicht vor 23 Uhr nach Hause gebracht werden konnte. Eine halbe Stunde später hörte Barbie Hellmann, die Nachbarin, mehrere Schüsse. Barbie rief die Polizei. Um 23.35 Uhr wurde ein Streifenwagen von der Polizeistation Haverstock Hill losgeschickt, der in weniger als drei Minuten am Haus der Berensons eintraf.

Die Haustür stand offen. Im Haus war es stockdunkel; keiner der Lichtschalter funktionierte. Die Officers gingen durch den Flur ins Wohnzimmer. Mit ihren Taschenlampen leuchteten sie den Raum ab und erhellten ihn mit zuckenden Lichtkegeln. Sie entdeckten Alicia neben dem Kamin. Ihr weißes Kleid leuchtete gespenstisch im Schein der Taschenlampen. Sie schien die Anwesenheit der Polizei nicht wahrzunehmen, wirkte unfähig, sich zu bewegen, erstarrt – eine Statue aus Eis, mit einem seltsam verängstigten Ausdruck auf dem Gesicht, als sähe sie sich unsichtbaren Schrecken ausgesetzt.

Eine Pistole lag auf dem Boden. Daneben, im Dunkeln, saß Gabriel, reglos, an Hand- und Fußknöcheln mit Draht an einen Stuhl gebunden. Zunächst dachten die Officers, er sei am Leben. Sein Kopf war leicht zur Seite gekippt, als sei er bewusstlos. Dann enthüllte der Strahl einer Taschenlampe, dass Gabriel mehrfach ins Gesicht geschossen worden war. Seine attraktiven Züge waren für immer zerstört. Übrig geblieben war nichts als eine verschmorte, geschwärzte, blutige Masse. Die Wand hinter ihm war übersät mit Schädelfragmenten, Gehirnmasse, Haaren – und Blut.

Blut war überall – war auf die Wände gespritzt, lief in dunklen Rinnsalen über den Fußboden und in die Maserung der Holzdielen. Die Officers nahmen an, dass es sich um Gabriels Blut handelte, aber es war einfach zu viel davon da. Und dann gleißte etwas im Schein der Taschenlampe auf – ein Messer lag vor Alicias Füßen auf dem Boden. Ein zweiter Lichtstrahl fiel auf Alicias blutbeflecktes weißes Kleid. Ein Officer fasste ihre Arme und hielt sie ins Licht. In den Adern an Alicias Handgelenken waren tiefe Schnitte – frische Schnitte, die stark bluteten.

Alicia wehrte sich gegen die Bemühungen, ihr Leben zu retten; es brauchte drei Officers, um sie zu überwältigen. Sie wurde ins Royal Free Hospital gebracht, das nur wenige Minuten entfernt lag. Auf dem Weg dorthin brach sie zusammen und verlor das Bewusstsein. Sie hatte viel Blut verloren, aber sie überlebte.

Am folgenden Tag lag Alicia im Bett eines Einzelzimmers im Krankenhaus. Die Polizei befragte sie in Gegenwart ihres Anwalts. Alicia schwieg während der gesamten Befragung. Ihre Lippen waren blass, blutleer; sie zuckten gelegentlich, aber sie bildeten keine Worte, keine Laute. Sie beantwortete keine Fragen. Sie konnte nicht, wollte nicht sprechen. Sie sprach auch nicht, als man sie des Mordes an Gabriel anklagte. Sie schwieg, als sie verhaftet und unter Arrest gestellt wurde, weigerte sich, ihre Schuld zu leugnen oder zuzugeben.

Alicia sprach nie wieder.

Ihr anhaltendes Schweigen verwandelte diese Geschichte von einer gewöhnlichen häuslichen Tragödie in etwas weit Größeres: ein Mysterium, ein Rätsel, das die Schlagzeilen bestimmte und die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit monatelang gefangen nahm.

Alicia schwieg weiterhin – aber sie machte eine Aussage. Ein Gemälde. Sie fing an, es zu malen, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen und unter Hausarrest gestellt worden war, bevor der Fall vor Gericht ging. Laut der vom Gericht bestellten psychiatrischen Betreuerin aß und schlief Alicia kaum – alles, was sie tat, war malen.

Normalerweise mühte sich Alicia wochen-, sogar monatelang, bevor sie mit einem neuen Bild begann, machte unendlich viele Skizzen, gestaltete den Aufbau, verwarf ihn wieder, experimentierte mit Farbe und Form – ein langer Reifeprozess, gefolgt von einer ebenso langwierigen Geburt, bei der jeder Pinselstrich gewissenhaft aufgetragen wurde. Nun dagegen modifizierte sie den kreativen Prozess drastisch, indem sie dieses Gemälde binnen weniger Tage nach dem Mord an ihrem Ehemann fertigstellte.

Für die meisten Leute genügte dies, um sie zu verteufeln – so kurz nach Gabriels Tod ins Atelier zurückzukehren, verriet eine außerordentliche Gefühllosigkeit. Fehlende Reue einer kaltblütigen Mörderin, und zwar in einem monströsen Ausmaß.

Vielleicht. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass Alicia Berenson vielleicht eine Mörderin sein mag, aber gleichzeitig ist sie eine Künstlerin. Es ergibt absolut Sinn – zumindest für mich –, dass sie zu ihren Pinseln und Farben greift und ihre komplizierten Gefühle auf der Leinwand ausdrückt. Kein Wunder, dass dieses Gemälde ausnahmsweise mit einer solchen Leichtigkeit entstand; wenn man denn Schmerz als Leichtigkeit bezeichnen kann.

Bei dem Bild handelte es sich um ein Selbstporträt. Sie betitelte es in der unteren linken Ecke der Leinwand, in hellblauer griechischer Schrift.

Der Titel bestand aus einem einzigen Wort:

ALKESTIS.

Alkestis ist die Heldin eines griechischen Mythos. Eine Liebesgeschichte der traurigsten Art. Alkestis opfert aus freien Stücken ihr Leben für ihren Ehemann Admetos, stirbt an seiner Stelle, da niemand sonst dazu bereit ist. Ein verstörender Mythos der Selbstopferung, zumal es unklar war, in welchem Zusammenhang er mit Alicias Situation stand. Die wahre Bedeutung dieser Anspielung erschloss sich mir eine geraume Weile nicht. Bis eines Tages die Wahrheit ans Licht kam …

Aber ich bin zu schnell. Greife vor. Ich muss am Anfang beginnen und die Ereignisse für sich selber sprechen lassen. Ich darf sie nicht ausschmücken, nicht verdrehen, keine Lügen erzählen. Ich werde Schritt für Schritt vorgehen, langsam und bedächtig. Aber wo soll ich anfangen? Ich sollte mich vorstellen, oder vielleicht doch noch nicht jetzt – schließlich bin ich nicht der Held dieser Geschichte. Es ist die Geschichte von Alicia Berenson, daher muss ich mit ihr beginnen, und mit der Alkestis.

Das Gemälde ist ein Selbstporträt, das Alicia in ihrem Atelier bei sich zu Hause in den Tagen nach dem Mord zeigt; sie steht vor einer Staffelei mit einer Leinwand, einen Pinsel in der Hand. Sie ist nackt. Ihr Körper ist schonungslos genau wiedergegeben: Lange, rote Haarsträhnen fallen über knochige Schultern, blaue Adern schimmern unter der durchscheinenden Haut, an beiden Handgelenken sind frische Narben zu erkennen. Von dem Pinsel, den sie zwischen den Fingern hält, tropft rote Farbe – oder ist es Blut? Sie ist gefangen genommen vom Akt des Malens – und trotzdem ist die Leinwand leer, genau wie ihr Ausdruck. Sie starrt uns direkt an. Den Mund geöffnet, die Lippen geteilt. Stumm.

Während der Gerichtsverhandlung traf Jean-Felix Martin, der Leiter der kleinen Galerie in Soho, die Alicia vertrat, die umstrittene Entscheidung – von vielen als sensationslüstern und makaber verschrien –, die Alkestis auszustellen. Die Tatsache, dass Alicia zu jener Zeit auf der Anklagebank saß, da sie angeblich ihren Ehemann umgebracht hatte, bescherte der Galerie zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte Schlangen vor dem Eingang.

Ich stand zusammen mit den anderen Kunstliebhabern an und wartete neben den roten Neonlichtern eines Sexshops nebenan darauf, dass ich an die Reihe kam. Einer nach dem anderen schoben wir uns hinein. In der Galerie wurden wir zu dem Gemälde getrieben, als seien wir eine aufgeregte Horde von Rummelplatzbesuchern, die durch ein Spukhaus geleitet wurde. Endlich stand ich ganz vorn in der Reihe – und sah mich der Alkestis gegenüber.

Ich starrte das Gemälde an, starrte in Alicias Gesicht, versuchte, den Ausdruck in ihren Augen zu deuten, versuchte zu verstehen – aber das Porträt widersetzte sich mir. Alicia starrte zurück – eine ausdruckslose Maske – unlesbar, undurchschaubar. Ich konnte weder Unschuld noch Schuld in ihrer Miene erkennen.

Andere Leute taten sich da leichter.

»Durch und durch böse«, flüsterte die Frau hinter mir.

»Ja, nicht wahr?«, pflichtete ihr ihre Begleiterin bei. »Kaltblütiges Miststück.«

Etwas unfair, dachte ich, in Anbetracht dessen, dass Alicias Schuld erst noch bewiesen werden musste. Aber in Wahrheit war es längst eine ausgemachte Sache. Die Boulevardblätter hatten ihr von Anfang an die Rolle der Verbrecherin zugewiesen: eine Femme fatale, eine Schwarze Witwe. Ein Monster.

Die Tatsachen, soweit bekannt, waren simpel: Alicia wurde allein mit Gabriels Leichnam entdeckt; auf der Pistole befanden sich nur ihre Fingerabdrücke. Es bestand nie ein Zweifel, dass sie Gabriel umgebracht hatte. Warum sie ihn getötet hatte, blieb dagegen ein Rätsel. Der Mord wurde in den Medien debattiert; Printmedien, Radio und Morgen-Talkshows vertraten unterschiedliche Theorien. Experten wurden herangezogen, um Erklärungen zu liefern und Alicias Handeln zu verurteilen oder zu rechtfertigen. Sie musste ein Opfer häuslicher Gewalt gewesen sein, ganz sicher, hatte zu viel einstecken müssen, bevor sie schließlich explodiert war. Eine andere Theorie besagte, dass ein Sexspiel schiefgegangen war – immerhin war der Mann gefesselt gewesen, oder nicht? Manche vermuteten, es sei altmodische Eifersucht gewesen, die Alicia zum Mord an ihrem Ehemann getrieben habe – vielleicht eine andere Frau? Doch bei der Gerichtsverhandlung wurde Gabriel von seinem Bruder als ergebener Ehemann beschrieben, der seiner Frau mit tiefer Liebe zugetan war. Nun, und was war mit Geld? Alicia schien durch seinen Tod nicht viel zu gewinnen; sie war diejenige, die Geld hatte, geerbt von ihrem Vater. Und so ging es weiter, endlose Spekulationen – keine Antworten, nur noch mehr Fragen – über Alicias Motive und ihr anschließendes Schweigen. Warum weigerte sie sich zu sprechen? Was hatte das zu bedeuten? Verbarg sie etwas? Schützte jemanden? Wenn ja, wen? Und warum?

Ich erinnere mich, dass ich zu jener Zeit, in der alle über Alicia redeten, schrieben, stritten, dachte, dass sich im Herzen dieser krampfhaften, lärmigen Umtriebigkeit eine Leere befand – eine Stille. Eine Sphinx.

Während der Gerichtsverhandlung äußerte der Richter seine Missbilligung bezüglich Alicias beharrlicher Weigerung zu sprechen. Unschuldige Menschen, betonte Mr Justice Alverstone, neigten dazu, ihre Unschuld laut und wiederholt zu beteuern. Alicia schwieg nicht nur weiter, sie zeigte auch keine sichtbaren Anzeichen von Reue. Sie weinte nicht, während der Gerichtsverhandlung – eine Tatsache, die für viel Wirbel bei der Presse sorgte –, ihr Gesicht blieb unbewegt, kalt. Erstarrt.

Der Verteidigung blieb kaum eine andere Wahl, als auf verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren: Alicias Vorgeschichte wies eine Reihe von psychischen Problemen auf, die angeblich bis in ihre Kindheit zurückreichte. Der Richter wies vieles davon als Hörensagen zurück – aber am Ende ließ er sich von Professor Lazarus Diomedes, Professor für forensische Psychiatrie am Imperial College und Klinikdirektor des The Grove, einer psychiatrischen Klinik mit forensischer Sicherheitsstation in North London, überzeugen. Professor Diomedes argumentierte, Alicias Weigerung zu sprechen sei ein Hinweis auf eine ausgeprägte psychische Fehlbelastung – und sie solle entsprechend verurteilt werden.

Das war eine ziemlich umständliche Art und Weise, etwas zu formulieren, was Psychiater für gewöhnlich nicht rundheraus aussprechen wollten:

Diomedes behauptete, Alicia sei verrückt.

Es war die einzige Erklärung, die Sinn ergab: Warum sonst fesselte man den Mann, den man liebte, an einen Stuhl und schoss ihm aus nächster Nähe ins Gesicht? Und zeigte anschließend keinerlei Reue, gab keine Erklärung ab, sagte kein Wort? Sie musste verrückt sein.

Etwas anderes kam nicht infrage.

Am Ende akzeptierte Justice Alverstone den Antrag auf verminderte Schuldfähigkeit und riet den Geschworenen, seinem Beispiel zu folgen. Alicia wurde daraufhin ins The Grove eingewiesen und unter Aufsicht ebenjenes Professors gestellt, dessen Gutachten einen solchen Einfluss auf den Richter genommen hatte.

Die Wahrheit ist, wenn Alicia nicht verrückt war – das heißt, wenn ihr Schweigen lediglich eine Nummer war, eine schauspielerische Darbietung, um die Jury zu ihren Gunsten zu beeinflussen –, dann hatte es funktioniert. Ihr blieb ein langer Gefängnisaufenthalt erspart – und wenn sie Fortschritte machte, sich ganz erholte, könnte sie gut und gerne in ein paar Jahren entlassen werden. Aber wäre es dann jetzt nicht an der Zeit, den Beginn des Genesungsprozesses vorzutäuschen? Hier und da ein paar Worte zu stammeln, dann ein paar mehr; langsam einen Ansatz von Reue zu vermitteln? Aber nein. Eine Woche nach der anderen verging, ein Monat nach dem anderen, und dann verstrichen die Jahre – und Alicia sprach immer noch nicht.

Es herrschte schlichtweg Schweigen.

Und als nicht länger mit weiteren Enthüllungen zu rechnen war, verloren die enttäuschten Medien schließlich das Interesse an Alicia Berenson. Sie reihte sich in die Gruppe der anderen kurzzeitig berühmten Mörder ein; Gesichter, an die wir uns erinnern, auch wenn wir die dazugehörigen Namen vergessen haben.

Nicht alle von uns, das muss gesagt sein. Manche Menschen – ich selbst eingeschlossen – blieben weiterhin fasziniert von dem Mythos der Alicia Berenson und ihrem anhaltenden Schweigen. Als Psychotherapeut lag es für mich auf der Hand, dass sie ein schweres Trauma im Zusammenhang mit Gabriels Tod erlitten hatte und dass dieses Schweigen eine Manifestation ebenjenes Traumas darstellte. Unfähig, das zu verarbeiten, was sie getan hatte, geriet Alicia ins Stottern, bevor sie zum Stillstand kam – wie ein kaputtes Auto. Ich wollte helfen, sie wieder zum Laufen zu bringen – wollte Alicia helfen, ihre Geschichte zu erzählen, zu gesunden und sich zu erholen.

Ohne überheblich klingen zu wollen – ich fühlte mich in einzigartiger Weise dazu befähigt, Alicia Berenson zu unterstützen. Ich bin forensischer Psychotherapeut und daran gewöhnt, mit einigen der beschädigtsten, verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft zu arbeiten. Und etwas an Alicias Geschichte berührte mich persönlich – von Anfang an empfand ich tiefes Mitgefühl mit ihr. Leider arbeitete ich zu jener Zeit noch in Broadmoor, weshalb die Behandlung von Alicia ein müßiges Hirngespinst bleiben würde – hätte bleiben sollen –, wäre nicht unerwartet das Schicksal dazwischengefahren.

Drei Jahre nachdem Alicia in die Sicherheitsabteilung eingewiesen worden war, wurde die Stelle eines forensischen Psychotherapeuten im The Grove frei. Sobald ich die Annonce sah, wusste ich, dass mir keine Wahl blieb. Ich folgte meinem Bauch und bewarb mich für den Job.

Mein Name ist Theo Faber. Ich bin zweiundvierzig Jahre alt. Und ich wurde Psychotherapeut, weil ich völlig am Hund war. Das ist die Wahrheit – obwohl es natürlich nicht das war, was ich während des Bewerbungsgesprächs antwortete, als mir die entsprechende Frage gestellt wurde.

»Was hat Sie dazu bewogen, Psychotherapeut zu werden?«, erkundigte sich Indira Sharma und sah mich über den Rand ihrer eulenhaften Brille durchdringend an.

Indira arbeitete als leitende Psychotherapeutin im The Grove.