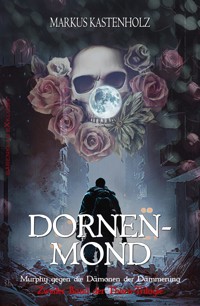

Murphy gegen die Dämonen der Dämmerung: Dornenmond – Zweiter Band der Thorn-Trilogie E-Book

Markus Kastenholz

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Als am Morgen nach einer schwarzen Gothic-Messe auf einem Friedhof eine Tote mit Vampirmalen am Hals gefunden wird, bittet das Bundeskriminalamt Tatjana Thorn um Hilfe. Der Hauptverdächtige ist der Zeremonienmeister, der ebenfalls die Male hat … und sich langsam in ein Monster verwandelt.

Gleichzeitig geht in einem Kloster im Rheingau etwas vor sich: In einem Tunnel darunter scheint etwas erwacht zu sein, das dort vor Jahrhunderten eingeschlossen wurde. Ein Novize wird das erste Opfer, und er bleibt nicht das letzte …

Haben beide Fälle etwas miteinander zu tun? Und welche Rolle wird David Murphy in diesem teuflischen »Spiel« zuteil?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Markus Kastenholz

Dornenmond

Murphy gegen die Dämonen der Dämmerung

Zweiter Band der Thron-Trilogie

Horror-Roman

Impressum

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

Cover: © Steve Mayer nach Motiven, 2023

Korrektorat: Bärenklau Exklusiv

Redaktioneller Hinweis: Die Namen verschiedener Protagonisten sind vom Autor mit Absicht so gewählt worden.

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Dornenmond

Murphy gegen die Dämonen der Dämmerung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Epilog

Weitere Murphy-Bände sind lieferbar oder befinden sich in Vorbereitung

Das Buch

Als am Morgen nach einer schwarzen Gothic-Messe auf einem Friedhof eine Tote mit Vampirmalen am Hals gefunden wird, bittet das Bundeskriminalamt Tatjana Thorn um Hilfe. Der Hauptverdächtige ist der Zeremonienmeister, der ebenfalls die Male hat … und sich langsam in ein Monster verwandelt.

Gleichzeitig geht in einem Kloster im Rheingau etwas vor sich: In einem Tunnel darunter scheint etwas erwacht zu sein, das dort vor Jahrhunderten eingeschlossen wurde. Ein Novize wird das erste Opfer, und er bleibt nicht das letzte …

Haben beide Fälle etwas miteinander zu tun? Und welche Rolle wird David Murphy in diesem teuflischen »Spiel« zuteil?

***

Dornenmond

Murphy gegen die Dämonen der Dämmerung

Zweiter Band der Thorn-Trilogie

Prolog

Die Ratte schmeckte grauenvoll!

Entsetzlich, wie ihn die weit aufgerissenen, toten Augen des Tiers leer anstarrten, während die Beine weit gespreizt und angewinkelt abstanden wie die einer altgedienten Nymphomanin, die die Paarung kaum erwarten konnte.

Dabei war es weniger die Ratte an sich mit ihrem erbärmlich stinkenden, lauwarmen und erschlafften Körper, die ihn abstieß, auch nicht der seit Kindertagen anerzogene Ekel, als vielmehr die Unmenge an Ungeziefer, das sich im Fell eingenistet hatte: Parasiten, Flöhe, Zecken und winzige Fliegen, die sich an den Nager gehalten hatten und nun, da er ihn in seinen Klauen hielt, auf ihn überzuwechseln drohten. Penibel sammelte er sie ein, eine nach der anderen, zerdrückte sie zwischen seinen Krallen und schluckte sie mit geschlossenen Augen hinunter. Eiweiß und Blut.

Ekelhaft! Aber es musste sein. Er hatte das Rattenrudel nicht im Schutt der alten, leerstehenden Fabrik aufgespürt, um sie einfach wieder wegzuwerfen. Er brauchte ihr Blut, befand sich in einer kritischen Phase und musste zu Kräften kommen. Sosehr sein innerer Ekel auch Salti schlug und sich das psychosomatische Gefühl in ihm manifestierte, er müsse sich übergehen – er hatte keine andere Wahl!

Eine Falle. Er hatte die listigen Nager getäuscht und schließlich eine ältere, fette und nicht mehr allzu flinke Ratte erwischt.

Das warme Rattenblut hinterließ auf seiner Zunge einen schaurigen Geschmack von Eisen und erdig schmeckenden Holz. Und doch sollte ihm der Nager hoffentlich genügend Energie zukommen lassen, die kommenden Stunden zu überleben. Er musste einfach diesen einen verfluchten Tag durchhalten, bis endlich – endlich! – das feige Antlitz der Sonne am Horizont versank und sich stattdessen der überwältigend dunkle Mantel der Nacht über das Land legte, unter dem er sich sicher und geborgen fühlte. Der sein Zuhause war und für immer sein würde.

Aber – die Nacht hat ihren Preis. Die Ratte schien sich aufzubäumen, als er noch einmal in das kälter werdende Fleisch biss. Zerrte und saugte und in winzigen Schlucken das Blut hinunterschlang.

Das Licht, das durch die schmutzig blinden und teils zerstörten Fensterscheiben drang, brannte in seinen kohleglühenden Augen, als würde ein feuereifriger Exorzistenschüler glühendrote Brandeisen hineintreiben; der Schmerz, als er seine Wohnung verlassen hatte, um dieses Tagversteck aufzusuchen, war kaum erträglich gewesen, und selbst jetzt, da er sich im hintersten Winkel der verlassenen Fabrik, zwei Stockwerke unter der Erde verkrochen hielt, war es viel zu hell für ihn und seine lichtempfindlichen Augen. Merken! Für morgen brauchte er ein besseres Refugium. Vielleicht eine Gruft auf einem stillgelegten Friedhof oder eine Krypta …

Er sollte über die Ratte als willkommene Nahrung eigentlich froh sein, und doch schüttelte er sich angewidert. Momentan war es ihm unmöglich, unter dem boshaft schillernden Sonnenlicht andere, schmackhaftere Beute zu suchen und …

Zu suchen?

Ein sardonisches Grinsen umspielte sein von stiftgroßen, rasiermesserscharfen Elfenbeinzähnen bewehrtes Maul. Jemand wie er musste nicht suchen. Er jagte! War ein Raubtier, das sich lediglich bedienen musste wie ein Marder im Hühnerstall. War erst einmal die ersehnte Nacht auf die Stadt hinab gesunken, würde er sich nicht mehr mit einer Ratte zufriedengeben. Nein, mit flappenden Schwingen würde er in die Luft steigen und dann wie der biblische Todesengel selbst auf seine ausgewählten Opfer hinabstoßen. Mit begehrlich ausgestreckten Krallen, die gnadenlos zustießen, in das nur noch schwach zuckende Fleisch fuhren und den dazugehörigen Körper mit sich rissen. Würde, wenn der letzte Funken Leben daraus gewichen war, das köstliche Menschenblut auf seiner gespaltenen Zunge schmecken und die Erinnerung an die Ratte aus seinem Gedächtnis löschen.

Je mehr er von dem warm dampfenden Lebenssaft in sich aufnahm, desto mehr würde er nach und nach in einen wahren Blutrausch verfallen. Er wusste das, ohne es bislang erlebt haben zu dürfen, doch eine brennende Vorfreude ließ sein schwarzes Herz schneller schlagen. Er würde immer mehr und immer mehr davon haben wollen. Liebend gern würde wüten wie ein Berserker, Amok laufen. Ohne zu zögern, ohne zu zaudern. Töten, töten, töten! Bis der verhasste Sonnenaufgang ihn daran hinderte, aus dieser Stadt eine Geisterstadt mit zerfetzten Leichenbergen und blutigen Seen davor zu machen. Kein Problem. Falls Gott tatsächlich das Universum erschaffen hatte, so nicht nur an einem einzigen Tag, und auch er würde mehr als nur eine Nacht für sein Ziel benötigen.

Allein diese Vorstellung erzeugte ein abermaliges, breites Grinsen in seiner Teufelsfratze, dann biss er der Ratte den Kopf ab, spuckte ihn aus und führte den toten Körper zum Maul, um ihn auszutrinken.

1. Kapitel

Der dunkel grinsende Mond am Himmel zeigte sein volles Rund. Er strahlte in tiefstem Purpur in jener Sommernacht, als hätte sich der Leibhaftige in höchsteigener Person aus einer bösen Laune heraus die satanischen Pulsadern aufgeschlitzt, die tosenden Ströme seines Blutes, die ihn verließen, in einem Kübel aufgefangen und den Inhalt desselben höhnisch über den Trabanten gegossen. Als würde das Teufelsblut nun dick und triefend hinab tropfen, geradewegs auf den Erdball, um ihn zu überschwemmen.

Der Höllenfürst tat das nicht, um sich das Leben zu nehmen. Keineswegs, das hatte er nicht vor, es gab weit größere Ziele, die die Zukunft noch für ihn bereithielt. Welten galt es zu erobern, Seelen gefangen zu nehmen und das Universum in Chaos zu stürzen, in dem nur noch Platz für ihn, den Leibhaftigen, blieb.

Vielmehr legte er damit das unheilverheißende Samenkorn des Hasses. Im Kopf, vor allem aber im Herzen nahezu jedes Menschen: Eine verheerende Saat, die immer und immer wieder aufs Neue keimte. Ohne sie hegen, ohne sie pflegen zu müssen, das war gar nicht nötig; der Teufel war darauf bedacht, es jedermann möglichst einfach zu machen. Man musste lediglich der leisen Stimme gestatten, lauter zu werden, bis sie schließlich so gellend geworden war, dass man ihr blindlings wohin auch immer folgte. Der Preis wurde eingefordert, wenn man es am wenigsten erwartete und viel zu spät für eine Kehrtwende.

Und dann, mitunter nach Stunden, Monaten oder auch Jahren, wenn sich Satans Spross zaghaft, jedoch entschlossen, dem silbernen Vollmondlicht entgegen reckte wie ein Kojote, um ihn anzuheulen, überschritt man unweigerlich den schmalen Grat zwischen Rationalität und purem Wahnsinn.

Manch einer, vor allem diejenigen, die sowohl mit Gott als auch mit dessen Widersacher gebrochen hatten und nichts anzufangen wussten, sahen die Angelegenheit wohl mit anderen Augen. Sie sprachen dem Mond jeden Funken Diabolik ab und leugnete sie tapfer mit ihren kleinbürgerlich indoktrinierten Schulweisheiten. Sie waren blind, taub, stumm und ausschließlich auf sich selbst und ihr kleines, nutzloses Leben und ihr noch banaleres Glück beschränkt.

Sie hatten auch kein Auge für Frau Luna, die sich heute Nacht in schillerndes Scharlach kleidete und jedermann, der willens war, einlud, an ihrem Zauber teilzuhaben. Gestattete es, in ihrem Glanz einzutauchen, sich daran zu ergötzen, darin zu versinken und sich hemmungslos zu verlieren. Die Zeit anzuhalten und die Außen-Welt jenseits des düsteren Oberstübchens zu leugnen, zu vergessen und im Augenblick der Ewigkeit bedenkenlos zu verweilen.

Auch auf dem stillgelegten Friedhof am Rand der großen Stadt am ewig blauen, väterlichen Rhein schielten einige der Personen, die sich dort eingefunden hatten, hin und wieder betört nach oben und versuchten die unnachahmliche Magie des Blutmonds zu absorbieren.

Darunter auch Jacqueline.

Seit jeher hatte die Nacht sie fasziniert. Schon als Kind hatte sie immerzu versucht, sie zum Tag zu machen, wie ein Vampir bei Helligkeit zu schlafen und wenn die Finsternis über das Land herrschte, zu leben. Ein schöner Traum. Da war anfangs die verhasste Schule gewesen und vor allem die Eltern, die sie erbarmungslos morgens um halb sieben aus dem Bett scheuchten, selbst wenn sie erst um vier Uhr eingeschlafen war. Obwohl sie die schlimmsten Krankheiten vortäuschte, um blau zu machen, es gab keine Gnade! Auch später hatte sich notgedrungen nicht viel geändert. Doch sie hatte sich durchgebissen und arrangiert.

Ja, sie liebte die Nacht mit jeder Faser ihres Körpers, ihres Denkens und mit ganzem Herzen. Wegen ihrer Ruhe, ihrer Stille, ihrer Eleganz und ihrer entschleunigten Besinnlichkeit. Niemals sonst empfand sie derart intensiv, niemals sonst war ihr so klar im Kopf. Ohne die soporisierende Paralyse der großstädtischen Betriebsamkeit mit ihren lärmenden, hupenden und stinkenden Autos, lauten Unterhaltungen, fürchterlich egoistischem Kinderlärm und dröhnenden Flugzeugen am Himmel auf dem Weg zu RheinMain.

Es bedurfte eines mystisch umschmeichelnden Ambientes wie dieser nachmitternächtliche Friedhof, den Stress abzustreifen und allmählich zu sich selbst zu finden. Endlich diejenige zu sein, die sie wirklich war und die sich während des lähmenden Alltagslebens nicht zeigen durfte. Die Außenseiterin hatte zu sich zurückgefunden. Die Außenseiterin, der niemand wagte, die Meinung offen ins Gesicht zu sagen. Doch hinter ihrem Rücken … Über die Eigenbrötlerin, die als verschroben, einfach durchgeknallt galt, nur weil sie sich ein gerütteltes Maß an Individualität bewahrt hatte, sich nicht der Stromlinienförmigkeit ergab.

Leise, klassische Musik drang aus den Lautsprechern eines aufgestellten CD-Players unter einem Baum. Jacqueline kannte das Stück weder, noch dessen Verfasser. Nur, dass vermutlich Geigen und ein Spinett spielten und dass es ihr gefiel. Sie störte sie nicht, ganz im Gegenteil. Die grazile Komposition unterstützte mit ihren feinen, fragilen Spinnwebklängen die verzauberte Atmosphäre ringsherum, die vor Magie zu knistern schien. Ließ ein wohliges Gefühl von Wärme und Geborgenheit entstehen, das sich nahtlos in dieses famose Gesamtkunstwerk einfügte: Hecken erstreckten sich an den alten Mauern entlang, ebenso titanenhafte Tannen und Birken, zu Himmel gereckt wie mahnende Zeigefinger. Schmiedeeiserne Kreuze aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert schmiegten sich eng aneinander, als wollten sie sich mit ihrer körperlichen Nähe gegenseitig die Angst nehmen. Große Grabsteine oder einfach nur Gedenkplatten standen in losen Reihen, Patina hatte sich hier und dort gebildet, und einige der Inschriften waren längst verwittert von Wind, Regen und dem Zahn der Zeit. Viel Schmutz; wer einst in dieser heiligen Erde bestattet worden war, hatte keine direkten Verwandten oder Nachfahren mehr, die sich um die Pflege der Ruhestätte kümmerten, was nicht bedeutete, dass man nicht angenehm weiterhin in deren Häusern lebte, die von Generation zu Generation vererbt wurden. Hier und dort ragte ein marmorner Engel auf einem Podest empor als elegisches Mahnmal für die vergängliche Ewigkeit, von meisterhafter Hand gemeißelt, um an das geliebte Kind oder die nicht minder geliebte Frau zu erinnern, deren verwelkendes Fleisch längst ein Opfer der Würmer geworden war. Oder ein reicher Kaufmann, der sich einen feuchten Kehricht um seine Erben scherte und sein Vermögen darin investierte, dass man sich hier seiner entsann.

Auch die unzähligen aufgestellten Kerzen, die am Eingang einer Gruft auf zwei Tischen und mehreren Lüstern aufgebaut waren und dämonischen Schein verbreiteten, gehörten zu Jacquelines geliebter Atmosphäre. Tausende kleine und mittlere Flammen wie von einer anderen Welt, die beim geringsten Luftzug wütend erregt flackerten und lange Schatten warfen. Lebendige Schatten mit abscheulichen Fratzen, scharfen Krallenauswüchsen und Fledermausschwingen. Monster aus einer anderen Welt. Monster?

Nein! Schmunzelnd schüttelte Jacqueline für sich den Kopf. Sollte irgendetwas heute Nacht aus einer anderen Welt hierher gelangen, dann garantiert keine Monstren. Eher gute Geister, ohne den geringsten schwarzen Tupfer auf ihren strahlend hellen Seelen.

Obwohl sie hier das Schwarze, Morbide und Makabre ehrten, für die Geister gab es keinen Grund zum Groll; ein empathisches Feld aus Freundschaft und Liebe strahlte über den Friedhof. Das sie alle nicht nur umgab, sondern vor allem auch verband, durchfloss und sie zu einem festen Bestandteil davon werden ließen. Das sie zusammenschweißte und aus zahlreichen Individuen ein einziges machten. Wirklich, weder sie noch irgendeine andere der etwa drei Dutzend Personen, die sich hier eingefunden hatten, musste etwas Schlimmes befürchten.

Vordergründig seltsame Gestalten hatten sich versammelt, denen jedes angegraute Hausmütterchen nachts in einer dunklen Gasse besser aus dem Weg ging. Gestalten wie sie zum Beispiel. Gehüllt in schwarze Kutten aus raschelndem Samt, altertümlichen Kostümen, opulenten Kleidern und Anzügen. Capes fand man ebenso häufig wie langes oder toupiertes Haar, Silberschmuck und umgedrehte Kreuze an dünnen Ketten um den Hals. Einige weibliche Gothics kleideten sich in Lackleder, dazu Netzstrümpfe und Handschuhe. Viel Makeup trug man ohnehin zu Markte und nicht zuletzt sich selbst und die bleichgeschminkte Haut. Andere Nachtgeschöpfe waren pragmatischer und verzichteten weitgehend auf die plakative Maskerade, beschränkten sich auf die imaginäre Fassade, die ein jeder wie einen Wall vor sich hertrug. Sie begnügten sich mit ihrem liebgewonnenen Jeansanzug, Cowboystiefeln und schwarzen Baretts. Plastik-Vampirzähne im Mund mussten für einige hingegen sein, rote Farbe an den Augenzähnen inklusive.

Viele hatten sich das Haar gefärbt. Rot, schwarz und blau, um auch optisch Teil der geliebten Nacht zu sein, die frenetisch in jedem ihrer Herzen pochte. Es möglichst jederzeit deutlich machen, selbst in ihrem mitunter fürchterlich biederen Tagesleben. Wo es nur darum ging, sich anzupassen und für das notwendige Übel Geld zu existieren. Doch hier, hier auf diesem stillgelegten Friedhof, da durften sie endlich sie selbst sein. Durften sich unter Gleichgesinnten ein opulentes ewiges Leben wünschen mit zarter Erotik, unsterblicher Liebe und üppigen Blutströmen aus den Halsschlagadern der schreienden Opfer, denen sie unvorstellbar weit überlegen waren. Es denjenigen heimzuzahlen, die sie tagsüber drangsalierten, willfähriges Schlachtvieh, dessen Ende bereits bei der Geburt vorherbestimmt war.

Das wäre auch Jacquelines Traum gewesen. Ihr größter, ihr einziger Lebenstraum. Doch gleichzeitig war sie sich darüber im Klaren, es würde auf immer und ewig nur ein Traum bleiben. Leider. Oder auch Gott sei Dank; sie schwankte immerzu zwischen Abscheu und Faszination, hin und her wie ein maroder Kahn bei stürmischer See.

Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! hieß es plakativ von Menschen, deren größter Wunsch sich wahrscheinlich auf ein eintöniges, sicheres Leben beschränkte: eine Familie gründen, statistische 1,3 Kinder in die Welt setzen, den Lebenspartner inständig hassen und tumb im Büro die Rente abwarten.

Aber nicht mit ihr! Familie – gut, vorausgesetzt, man hatte den richtigen, den einen Partner gefunden. Nicht nur irgendjemand, mit dem der Sex für zwei, drei Wochen Spaß machte und der nach dieser Phase des Verknalltseins nach drei Minuten Höchstanstrengung in Strümpfen rasch einschlief. Nein, das war nie ihre Priorität gewesen, und sie war inständig froh darüber.

Jacqueline ließ sich unter einer mächtigen Linde nieder, spürte das taufeuchte Gras unter sich und ließ ihre Finger gedankenverloren hindurch gleiten. Die Feuchtigkeit auf ihrer Haut schien ihr gut zu tun, sie genoss sie, machte es ihr doch klar, sie existierte nicht nur, sie lebte!

Ihr nachdenklicher Blick schweifte über die Rasenflächen, unter denen in sechs Fuß Tiefe Skelette in teils eingebrochenen Särgen der Ewigkeit harrten, um in ihr zu Staub zu werden. Sofern es sich um Lehmboden handelte, wurden die Leichen hingegen aufgedunsen und konserviert, die austretende Flüssigkeit konnte nicht abfließen, fruchtbare Basis für katholischen Mystizismus. Auch das Wissen, dass womöglich exakt unter ihr, wo sie fläzte, ein Mensch vor sich hinrottete, flößte Jacqueline keine Angst ein. Bestenfalls Respekt. Sie alle, die sich in jener eleusinischen Nacht hier eingefunden hatten, besaßen viel zu große Ehrfurcht vor dem Tod, um eines oder mehrere der Gräber zu schänden, Leichen auszugraben und sie entweder Teil von perversen Riten werden zu lassen oder aus deren Knochen Flöten zu schnitzen. Das wollte niemand hier. Wie doch schon die Wiccaner sagten:

»Tue alles, was du willst, solange es niemandem schadet!«

Das Schloss auch Tote ein.

Sie riskierte einen weiteren Blick hinauf zur Mondin, als wolle sie sich vergewissern, ob sie noch an Ort und Stelle stand wie eine stille und gleichsam ruhelose Beobachterin, die über Wohl und Wehe der Menschheit wachte. Die voller Selbstüberschätzung von sich annahmen, unvorstellbar clever zu sein, immerhin war es ihnen doch genialer Weise gelungen, Frau Luna zu besuchen und sowohl Stiefel als auch Fahne in ihren staubigen Boden zu rammen. Und doch, was waren sie schon gegen die Ewigkeit allen Seins?!

Ja, bei Licht besehen mochte Jacqueline die Menschen nicht, obwohl sie, rein biologisch gesehen, zu ihnen gehörte. Tagsüber, wenn sie zur Uni ging oder es auch bleiben ließ, zog sie Jeans, T-Shirts und Turnschuhe an, trug sie ihr schulterlanges Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und hasste sich selbst für ihren Kleinmut. Dann war sie nur Marion Niedermayer, viel zu feige, ihren Neigungen nachzugehen und zu leben, wie ihr war.

Hier hingegen, nachts, war sie Jacqueline!

Mit offenem, schulterwallendem Haar und so viel Schminke, als habe sie beim Preisausschreiben ein lebenslanges Freikontingent gewonnen. In ihrem weiten, schwarzen Satinkleid, doppelt geschlitzt und tief dekolletiert. Mit Nylons, Strapsen, Stiefeletten, schwarzen Fingernägeln und Lippen. Und nicht zu vergessen elfenbeinerner Haut. Eine Kreatur, wie nur die Nacht sie hervorbringen konnte.

Irgendwann würde sie vielleicht nur noch Jacqueline sein. Irgendwann … Wenn sie sich und ihre Angst vor dem radikalen Neuanfang endlich überwunden hatte.

Sie nahm einen tiefen Schluck aus der Rotweinflasche, die ihr ein Nachwuchs-Vampir in weißem Rüschenhemd reichte; bis zum Gürtel war es offen und entblößte eine haarlose Brust, die im Gegensatz zu seinem langen, gelockten Blondhaar stand. Er sah ein bisschen aus wie Tom Cruise, entweder von Geburt an, oder er hatte sich mehrerer Operationen unterzogen. Der schwere, süße Wein rann nicht nur ihre Kehle hinab, sondern auch zu beiden Mundwinkeln, streichelte Zunge und Haut. Für einen kurzen Moment stellte sie sich vor, es sei gar kein Wein, sondern köstliches Menschenblut, das ihre Lippen benetzte, tief in sie eindrang und sie von innen heraus erfüllte. Ihr neue Lebensenergie schenkte für weitere nächtliche Streifzüge voller Durst, Gier und Trunkenheit.

Tatsächlich, es war ein riesengroßer Glücksfall gewesen, Armin Carius vor etwas mehr als einem halben Jahr auf einem Konzert von Tito & Tarantula zu treffen. Nein! Kein Glück! Und erst recht kein Zufall. Dann schon eher Bestimmung. Mutter Schicksal hatte ihre Finger im Spiel gehabt und sie beide zusammengeführt wie Yin und Yang. Einer konnte ohne den anderen nicht leben. Seitdem war ihr vormals eintöniges Leben in neue, zuvor nie für möglich gehaltene Bahnen gelenkt worden. Atemberaubend, unbeschreiblich und ungemein spannend.

Das rasselnde Scheppern eines Tamburins katapultierte Jacqueline abrupt in die Realität zurück und ließ ihr Kartenhaus der Phantasie einstürzen. Automatisch sah sie hinüber zur Gruft: Granit, Mahnmal für die Unendlichkeit. Je ein kleines, rundes Fenster an jeder Seite in etwa drei Meter Höhe. Der Zugang war ein mit mehreren halbverrosteten Schlössern gesichertes Stahltor. Von Scheller stand in Fraktur auf dem nahezu verwitterten Schild über der Tür. Die zwei Meter davor waren überdacht, gehalten wurde es von vier schmalen Säulen, an denen sich ein Schmierfink in Form von hieroglyphenartigem Graffiti verewigt hatte.

Vor dem kerzenschimmernden Altar, der unter dem Dach aufgebaut war, war Carius aufgetaucht: groß, stämmig und mit allem Selbstvertrauen der Welt. Das rostrote Haar wallte wild und unkontrolliert über seine Schultern; heute, zur nocturnen Feier des Tages, trug er es offen. Im Schein der flackernden Flammen schien es von innen heraus zu erglühen, ebenso wie sein altmodisch anmutender Backenbart, der sich fast bis zu den Mundwinkeln erstreckte und in einem diabolischen Spitzbart mündete. Wie immer, wenn sie sich hier versammelten, trug er einen roten Samtsmoking, dazu Lackslipper und Handschuhe. Darüber hatte er sich einen weiten Mantel geworfen, wodurch er entfernt Clint Eastwood aus einem Italo-Western ähnelte, kurz bevor er den Hässlichen vom Galgen schoss. Allerdings nur sehr entfernt …

Sobald das Tamburin erklang und der CD-Player ausgeschaltet war, richteten sich sämtliche Blicke der Anwesenden auf Carius, der mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Tisch stand. Womit man auch immer beschäftigt war, Trinken, Küssen oder einfach nur über den profanen Sinn des Lebens nachdenken, man unterbrach es.

»Kinder der Nacht!«, erhob er seine sonore Stimme, die Hände wurden zu so fest verkrampften Fäusten, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Es wird Zeit, die Nacht zu ehren. Sich ihr zu offenbaren und ihr hinzugeben. Ein Opfer, das Sinn macht. Ein Opfer, das nicht vergebens sein wird, denn wir werden mehr als reichlich dafür entlohnt!«

Jacqueline musste unwillkürlich grinsen, als sie seine geschwollene Rede vernahm; er hatte nun mal einen Sinn fürs Dramatische. Doch obwohl jeder hier – inklusive ihm! wusste, er schwafelte lediglich, hing man förmlich an seinen eloquenten Lippen und sog die Ehrerbietung für die Dunkelheit begierig in sich auf. Sein unbestrittenes Charisma hielt sie allesamt gefangen, unbesehen hätten sie ihm die rostigste Schrottkiste überteuert abgekauft.

Auf Carius’ Worte hin trat ein junges Pärchen aus dem Schutz einer marmornen Engelsstatue hervor: Daniel Kürschner, ein Mann in den Farben des Teufels mit rotschwarzem Anzug und Cape. Sein Haar war weißblond und kurz; zarter; schwarz colorierter Flaum zierte sein Kinn und bewies, er hatte kaum die zweite Dekade seines Lebens vollendet. Seine Braut, Nadja Barnbeck, war noch ein wenig jünger. Ihr üppig rotes Seidenbrautkleid mit üppigen Rüschen glänzte durch nahezu Transparenz, darunter waren ein Mieder, ein Bustier und Strapse erkennbar. Die saphirnen Augen wurden von Eyeliner betont, als sei sie Sailor Moons große Schwester und sei geradewegs einem Hentai entstiegen; ihr brünettes Haar mit einem zauberhaft tizianroten Schimmer war hochgesteckt wie bei der Vorsitzenden des offiziellen Marge-Simpson-Fanclubs.

Fest, wie miteinander verschweißt, nahmen sich die beiden bei der Hand und kamen mit feierlich bedächtigen Schritten auf den Zeremonienmeister zu, knieten vor dem Altar nieder. Ein wenig demütig, ein wenig devot.

Carius’ starrer und gleichzeitig weicher Blick ruhte lange auf ihnen, dann legte er andächtig seine Hände auf deren Köpfe, als beabsichtige er damit, seine wildwütend pulsierende Lebensenergie, die Essenz seines Selbst, auf sie übergehen zu lassen.

Hinter dem Brautpaar rückten die Anderen auf.

Jacqueline spürte, wie jemand ihre linke Hand ergriff, und ihr Blick wanderte zur Seite. Ein junges, gewiss nicht volljähriges Mädchen mit großen Augen und kreidebleicher Haut blickte sie lächelnd an. Sie wirkte etwas verunsichert, der Kajal um ihre Augen war verwischt.

Jacqueline hatte das Mädchen nie zuvor gesehen, doch sie lächelte aufmunternd zurück. Hier waren sie alle eins, eine große Familie. Sie alle waren Kinder des Nachtsterns, und ihre Mutter war die Mondin im schwarzen Samt der Unendlichkeit.

Von der anderen Seite her fühlte sie, wie jemand anderes nach ihrer rechten Hand griff. Ein unerwarteter Schauder fuhr über ihren Körper. Die Finger des anderen waren eiskalt. Fast schien es ihr, als hätte sie für einen Augenblick an einen elektrisch geladenen Zaun gefasst. Unwillkürlich zuckte sie zusammen.

»Der Kreis ist geschlossen«, tönten Carius’ wohlklingende Worte über ihnen, und die Schwingung seiner Stimme erzeugten Gänsehaut bei der obskuren nächtlichen Gesellschaft. Mit einem Male schien, als sei die unbefangene, lockere Stimmung des Abends der sakralen Heiligkeit des bevorstehenden Rituals gewichen.

Natürlich war dies alles eine Farce, ein Spiel, dem sie sich annahmen, um der Tages-Gesellschaft zu entfliehen. Das wussten sie, es war ihnen allen klar. Aber die Nacht hatte ihre eigenen Gesetze.

Ohne, dass sie es beeinflussen konnte, verspürte Jacqueline einen Hauch von Ehrfurcht in sich.

Die Gäste schwiegen. Sie hatten den Kreis gebildet, in dessen Mitte nun Carius und das Brautpaar standen. An den Seiten des behelfsmäßig errichteten Altars, auf dem neben einem alt wirkenden, auffälligen Zinnkelch schwarze Rosen lagen und ihren schweren Duft verströmten, standen zwei Frauen. Beide waren in lange, einfache Gewänder gekleidet. Sie wirkten wie zwei Statuetten, regungslos und blass. Keine von beiden hatte Jacqueline je zuvor gesehen.

Die Gestalt zur linken des Altars hielt in ihren Händen einen langen Dolch, der sehr massiv wirkte und einen seltsam anmutenden Holzstab. Die Klinge der Waffe schimmerte im Mondeslicht wie flüssiges Silber. Beide Gegenstände hielt die Frau gekreuzt vor Ihrer Brust.

Die rechte Person hielt vor sich ein kleines Tablett, auf dem ein schlichtes Messinggefäß stand, aus welchem Rauch aufstieg. Kaum merklich drehte sie ihren Kopf der Mitte des Kreises zu.

Langsam nickte Carius.

So löste sich die Gefäßträgerin von ihrer Position. Bedächtig, mit fließenden Bewegungen, begann sie den Kreis abzuschreiten, dabei raschelte das Kleid wie eine Schleppe hinter ihr her. Ihre nackten Füße erzeugten kaum einen Laut auf dem erdenden Boden. Sachte schwenkte sie das Tablett mit dem Gefäß hin und her; Jacqueline nahm einen herben, wohlvertrauten Geruch nach Räucherwerk und Gras wahr. Durch die Bewegung der Trägerin wurde die leicht berauschende Wirkung der glühenden Kräuter unter allen Beteiligten verströmt.

Jemand kicherte unterdrückt.

Armin Carius überging dies geflissentlich, schenkte dem nicht einmal einen Blick. Stattdessen erhob er die Hände gen Himmel, seine Handinnenflächen waren den Sternen zugewandt.

»Willkommen, Kinder der Nacht!«, tönte er, und sein Blick wanderte bedacht über die Gäste. »Wir haben uns versammelt, um den Mächten der Dunkelheit zu dienen. Wir sind zusammengekommen, um unsere Schwester Nadja, Tochter der Dunkelmondin, und unseren Bruder Daniel, Sohn des Nachtsterns, in den Bund der Ehe zu führen und zu begleiten. So sind wir Zeugen dieses Bundes, den das Paar vor der Schwärze schließt. Verbunden allein durch die Nacht, ist nur die Finsternis allein bemächtigt, diesen heiligen Bund zu zerschmettern. Auf dass er wirke, bis dass die Sonne Euer Antlitz zu Asche zerfallen lässt. So gebet nun acht und bedenkt Eure Worte sorgsam.«

Carius ließ seine Hände sinken und schenkte dem Brautpaar einen nachdenklichen Blick.

Daniel und Nadja hielten den Augen ihres Gegenübers gelassen Stand. Sie schienen weder angespannt, noch aufgeregt. Eine angenehme Zwanglosigkeit ging von ihnen aus. Ihre Entscheidung war gut durchdacht.

Der Redner wandte sich Nadja zu:

»Tochter der Dunkelmondin, Kind der Nacht. Dies ist die Stunde deiner Entscheidung, dies ist die Stunde deiner Wahl. Wir sind zusammengekommen, um Zeuge zu sein, deine Wahl zu bestätigen.« Dabei klang er sehr ernst, beinahe pathetisch. »Nadja, hast du den hier anwesenden Daniel gewählt, aus freiem Willen mit freiem Herzen, auf dass er an deiner Seite gehe und dich auf deinem dunklen Weg begleite?«

Die Braut blickte ihn fest an.

»Ja, ich habe gewählt«, antworte sie, und ihre Stimme war erstaunlich dunkel, beinahe rauchig. Es schien, als würde diese Tonlage kaum zu der zierlichen Person in Rot passen, die da in der Mitte des Kreises stand.

»Bist du gewillt, diese Wahl durch den Bund der Dunkelheit zu bestätigen? Sei dir bewusst, dass dieser Bund euch bis ans Ende eurer Nächte miteinander verbindet. Euer Leben sei dadurch verflochten, Kraft gegeben durch die Schicksalsmächte.«

»Ich bin gewillt.« Ihre Antwort kam ohne Zögern, ohne Zweifel. Sie wusste genau, was sie tat. Ihre Entscheidung war wohldurchdacht.

Carius nickte langsam, dann wandte er sich Daniel zu:

»Diese Tochter der schwarzen Mondin hat dich gewählt. Sie bietet dir Ihre Liebe, ihr Herz und ihr Schicksal an. Sie fordert dafür eine Liebe, dein Herz und dein Schicksal. Nimmst u die Wahl Nadjas an?«

Der Angesprochene atmete einmal tief durch, sein Brustkorb hob und senkte sich sichtbar, dann antwortete er fest: »Ich nehme die Wahl der Tochter der schwarzen Mondin an.«

»Dann wisse, dies bedeutet, mit ihr dein Schicksal zu teilen, in der seligen Nacht ebenso wie am unseligen Tage! Bist du dir dessen bewusst?« Er verlieh seinen Worten eine immense Schwere.

Jacqueline grinste unmerklich; Carius war ein guter Schauspieler. Aber ab und an trug er einfach zu dick auf.

Daniel straffte die Schultern. »Ich bin mir dessen bewusst!«, verkündete er.

»So sei es, ich will den Ritus vollziehen!« Carius wandte sich dem Altar in seinem Rücken zu. Inzwischen hatte die Gefäßträgerin den Kreis abgeschritten und wieder ihren Platz eingenommen. Noch immer entströmte dem Räucherkesselchen auf ihrem Tablett berauschender Duft. Obgleich sie sich unter freiem Himmel befanden, konnte sich keiner der Wirkung der Kräuter entziehen. Sie alle waren in einer leicht berauschenden, aber ehrfürchtigen Stimmung.

Er wandte sich nun der Gestalt zu, die Stab und Dolch in den Händen hielt. »Reiche mir das heilige Athame!«

Die Frau reagierte und reichte ihm die Klinge. Carius nahm den Gegenstand in theatralisch ehrfürchtiger Haltung entgegen.

Er übertreibt mal wieder maßlos! schoss es Jacqueline durch den Kopf. Unwillkürlich kicherte sie leise.

Carius nahm ein rotes Samtband vom Altar. Unbemerkt hatte es zwischen den Rosen gelegen. Dann wandte er sich wieder dem Brautpaar zu. »Vor diesen Zeugen, vor den Mächten der Dunkelheit und vor der Mondin blassen Antlitz besiegeln wir euren Entschluss der Liebe.« Er lächelte und hob den Dolch; die Klinge vibrierte. »Reicht mir eure Hände!«

Das Brautpaar hielt noch sich immer umfasst, nicht einen Augenblick lang hatten sie die Verbindung gelöst. Nun streckten sie ihre ineinander gefalteten Hände nach vorne aus.

Carius nahm das Samtband und zerschnitt es mit der Klinge in zwei gleiche Teile. Ein Ende des Bandes ließ er lautlos zu Boden gleiten.

»Dies ist die unselige, lichtende Kraft der Vernichtung. Unbill, Zorn, Wut und Furcht liegen in ihr. Unsägliches Leid bringt sie über die Liebe. Doch wir lassen sie achtlos darnieder fallen, auf dass sie zu Erde werde und zerfalle. So hat sie keine Macht mehr über die zwei liebenden Herzen, die wir hier vereinen.« Er reichte den Dolch zurück an die Gestalt hinter ihm, dann drehte er sich wieder dem Brautpaar zu; ein Strahlen lag auf seinem Gesicht. Es wirkte etwas deplatziert, und unwillkürlich fragte sich Jacqueline, ob er vor der Zeremonie gekifft hatte.

Pathetisch hob er nun das restliche rote Samtband in die Höhe, sodass alle es gut sehen konnten. »Dieses Band ist das Symbol der Liebe. Rot wie Blut ist es Lebenskraft, gewoben aus Liebe, Vertrauen und der Kraft der Dunkelheit.« Er legte es über die Hände des Brautpaares. »Mit dieser Kraft binde ich, was nicht mehr gebrochen werden kann.« Er machte einen Knoten. »Mit diesem Knoten bewirke ich den Bund, den ihr geschlossen habt. Keine irdische Macht kann euch nunmehr trennen.«

Die Worte trugen eine schwere Endgültigkeit in sich. Jacqueline fröstelte. Die ganze Zeremonie hatte etwas Surreales an sich. Was eigentlich als eine Art Rollenspiel gedacht war, kam ihr nun vor wie ein echtes Ritual. Diese Vorstellung erfüllte sie mit einem seltsamen Gefühl; sie war froh, wenn die Trauung vorüber war und sie sich wieder den angenehmen, unbefangenen Seiten der Nacht zuwenden konnte … Beispielsweise dem berauschenden Wein …

Für einen Moment musste sie mit ihren Gedanken abgeschweift sein, denn als sie sich gedanklich wieder in die Zeremonie begab, hatte Carius inzwischen mit dem Ritualstab, den die Frau neben dem Altar ihm gereicht hatte, ein paar theatralische Gesten gemacht. Dann hatte er den Stab in den schweren, verzierten Kelch auf dem Altar getaucht. Seiner Ansprache zu Folge befand sich darin heiliges Wasser, er selbst habe es aus einer Waldquelle geschöpft und der Mondgöttin geweiht. Letztendlich war Jacqueline froh, als die Zeremonie sich dem Ende zuneigte. Sie war ein Bewegungsmensch und verlor recht bald die Lust am Rumstehen; das Stehen im Kreis erlahmte ihre Arme und Füße. Ritual hin oder her.

Als Carius dem Brautpaar endlich eine Schale mit schwerem Wein reichte (angeblich das Blut einer Jungfrau), damit sie daraus tranken und ihnen danach gestattete sich zu küssen (dabei hatten sie ein zwei Monate altes, gemeinsames Kind), war zumindest Jacqueline erleichtert, sich aus dem Kreis entfernen zu dürfen. Mit Staunen und Überraschung stellte sie jedoch fest, dass einige Anwesende wie gebannt von der Trauung schienen.