Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

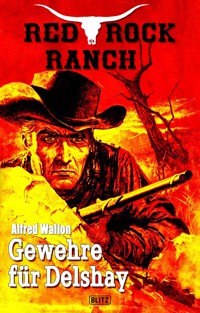

- Serie: Red Rock Ranch

- Sprache: Deutsch

Der Apache Delshay führt Krieg. Selbst die Soldaten in Camp Lowell konnten die aufständischen Apachen bisher nicht besiegen. Mit dem Gold, das Delshay Carmen Sanchez gestohlen hat, kauft er Gewehre und Munition von skrupellosen mexikanischen Waffenhändlern. Sein Hass richtet sich vor allem gegen Big John Taylor von der Red Rock Ranch. Alle, die dort leben, sollen sterben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN

GEWEHRE FÜR DELSHAY

RED ROCK RANCH

BUCH 5

ALFRED WALLON

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

Copyright © 2023 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier

Redaktion: Alfred Wallon

Titelbild: Mario Heyer

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Vignette: iStock.com/iatsun

Satz: Gero Reimer

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 978-3-7579-4932-7

4605

INHALT

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Über den Autor

Kapitel 1

Carmen Sanchez zitterte immer noch am ganzen Körper, nachdem der Apache mit Gewalt über sie hergefallen war und sie gezwungen hatte, Dinge zu tun, die sie freiwillig niemals getan hätte. Delshay hatte sie geschlagen, während er sie vergewaltigt hatte, und er hatte gelacht, als sie versuchte, sich gegen seine rohe Kraft zu wehren. Aber das war ihr nicht gelungen, Delshay war viel zu stark und ließ es nicht zu.

Schließlich hatte sie nachgegeben und es über sich ergehen lassen. Emotionen empfand sie nicht, aber -Delshay stöhnte und keuchte dabei, als er sie hart nahm und immer wieder lachte, wenn er ihre Hilflosigkeit bemerkte. Ihm verschaffte es Genugtuung, und was -Carmen dabei fühlte, interessierte ihn nicht.

Sein Blick war eine Mischung aus Triumph und Verachtung, als er sie noch einmal anschaute.

„Gewöhn dich besser daran“, sagte er zu ihr auf -Spanisch. „Dann wird es leichter für dich.“

„Ich werde das niemals tun“, sagte sie mit trotziger Stimme. „Sind das die Taten eines mutigen Kriegers, der eine Frau mit Gewalt nehmen muss, damit er das bekommt, was er will?“

In Delshays Augen funkelte es wütend, als er Carmens Worte hörte. Er holte mit der rechten Hand aus, um sie wieder zu schlagen, als ihn die Stimme der Mexikanerin innehalten ließ.

„Schlag ruhig zu, wenn dir danach ist“, meinte sie. „Aber dann werde ich dir nicht helfen bei dem, was du vorhast.“

Delshay hielt inne. Er war für ein paar Sekunden überrascht, weil er damit nicht gerechnet hatte.

„Du willst mir helfen? Bei was?“

„Du hast das Gold genommen, das mir gehört, -Delshay“, antwortete Carmen und erhob sich vom Lager. Sie griff nach dem Rock und der Bluse, um beides anzuziehen, und sie ließ sich damit etwas mehr Zeit als üblich. Was sie in den Augen des Apachen las, sagte ihr ganz deutlich, dass er sie nach wie vor begehrte und außerdem neugierig geworden war. Sonst hätte er sie angeschrien oder erneut geschlagen. Die Tatsache, dass er noch zögerte, gab Carmen Gewissheit, dass Delshay über ihre Worte nachdachte.

„Du willst von dem Gold Waffen kaufen“, sagte Carmen, während sie die letzten beiden oberen Knöpfe ihrer Bluse schloss. „Ich kann dir sagen, was du tun musst. Oder glaubst du wirklich, dass du mit den Mexikanern Geschäfte machen kannst? Niemand wird mit dir sprechen wollen. Meine Landsleute werden auf dich und deine Krieger schießen. Du weißt selbst, was ihr in Mexiko getan habt. Die Menschen in den abgelegenen Dörfern werden das nicht vergessen.“

„Du kennst Leute, die Waffen verkaufen?“, fragte -Delshay. Er hatte Mühe, seine Neugier vor Carmen zu verbergen. „Woher?“

„Das ist nicht wichtig“, erwiderte Carmen und strich sich mit einer lasziven Bewegung eine widerspenstige schwarze Haarsträhne aus der Stirn. „Es zählt nur, dass ich solche Leute kenne. Ich kann dir helfen, mit diesen Leuten zu sprechen.“

Delshay überlegte einen Moment, bevor er etwas dazu sagte. Er dachte nach, welche Vorteile ihm das bringen würde, aber er schien noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen zu sein.

„Was willst du dafür?“, fragte er mit argwöhnischer Stimme. „Deine Freiheit?“

„Du kannst jede Frau haben, wenn du willst, Delshay“, antwortete Carmen. „Du und ich passen nicht zusammen. Ich würde dir niemals das geben können, was du brauchst. Aber ich kann dafür sorgen, dass du Macht und Einfluss haben wirst. Genug Macht, um deine Krieger von einem Sieg zum anderen zu führen.“

„Sag, was du denkst“, forderte sie Delshay mit vor der Brust verschränkten Armen auf. „Dann werde ich entscheiden.“

„Natürlich“, beeilte sich Carmen zu erwidern. Aber in Wirklichkeit wusste sie, dass Delshay bereits diesen Köder geschluckt hatte. Und nicht nur das. Er wollte die Möglichkeit nutzen, die ihm Carmen angedeutet hatte. Er wusste selbst, dass jeder Apache auf beiden Seiten der Grenze zwischen Arizona und Mexico gefürchtet war. Man jagte sie, wo man nur konnte, und die Provinz Sonora hatte sogar Skalpprämien ausgesetzt. Das wiederum zog Abenteurer und Glücksritter an, die schnelles Geld verdienen wollten und denen es egal war, ob Blut an ihren Händen klebte. Es gab aber wiederum andere, die nicht davor zurückschreckten, mit den Apachen Geschäfte zu machen. Dafür ließen sie sich mit Gold bezahlen, und zwar fürstlich! Die Apachen wussten nicht viel über den tatsächlichen Wert des Goldes. Sie wollten nur Waffen und Munition haben, um weiter Krieg gegen ihre Feinde zu führen, und dafür war ihnen jedes Mittel recht.

„Ich kenne jemanden, der mit Waffen handelt“, fuhr Carmen fort, obwohl das eigentlich nicht den Tatsachen entsprach. Sie erinnerte sich nur daran, dass Les -Buckman und seine Kumpane einmal davon gesprochen hatten, bevor sie von Tucson nach Nogales aufgebrochen waren. An den Namen erinnerte sich zum Glück noch: Miguel Fuentes. Buckman hatte selbst daran gedacht, mit dem Gold aus der alten Mission in den Waffen-handel einzusteigen und einen ordentlichen Profit daraus zu machen. Carmen hatte ihn und seine beiden anderen Kumpane in dem Glauben gelassen. In Wirklichkeit hatte sie ganz andere Pläne gehabt. Pläne, die Buckman, -Cutler und Kincaid bestimmt nicht gefallen hätten. Aber nun hatte sich ja die Sache von selbst erledigt. Delshay und seine Krieger hatten ihre drei Helfershelfer getötet, und -Carmen war von den Apachen verschleppt worden.

„Wir kennen auch solche Männer“, sagte Delshay. „Ich glaube nicht, dass wir dich dafür brauchen.“

Ein eisiger Schreck durchfuhr Carmen bei diesen Worten. Wollte Delshay sie verunsichern und ihr zeigen, dass er am längeren Hebel saß? Sie versuchte, sich ihre Unruhe nicht anmerken zu lassen, und zeigte ihm nicht, wie sehr sie diese Bemerkung getroffen hatte.

„Du und deine Krieger habt jetzt viel Gold“, sagte sie. „Ihr könnt es klug einsetzen oder euch von den Waffenhändlern betrügen lassen. Was wisst ihr denn, welchen Wert die Gewehre wirklich haben, die man euch verkauft? Ich weiß einiges darüber. Wenn ihr mich mit diesen Männern sprechen lasst, dann kann ich viel mehr für euch herausholen. Verstehst du?“

„Wie heißt der Mann, den du kennst?“, fragte Delshay. „Ich will seinen Namen wissen!“ Als er merkte, dass -Carmen zögerte, ging er mit zwei Schritten auf sie zu, packte sie an der Bluse und zog daran so heftig, dass er sie an der Schulter zerriss. „Rede!“, fuhr er in grimmigem Ton fort. „Oder du wirst leiden! Ich hole die anderen Krieger. Jeder kann dich dann haben. Willst du das?“

„Nein“, antwortete Carmen. „Aber das wirst du bestimmt nicht tun. Ich verhelfe dir zu den Waffen, die du dringend brauchst. Ich gebe dir mein Wort darauf. Der Mann heißt Miguel Fuentes.“

„Das Wort einer Frau ist nichts wert“, sagte Delshay. „Ich glaube dir nicht.“

„Du musst es aber“, fügte Carmen hinzu. „Ich bin Mexikanerin und werde für dich und deine Krieger alles mit meinen Landsleuten aushandeln. Ich bin ent-schlossen, wenn ich etwas haben will. Deshalb bin ich auch mit meinen Männern nach Sonora gekommen, um das Gold zu holen. Du und deine Krieger habt es mir genommen. Ich will meinen Anteil daran haben. Dafür bekommst du viel mehr. Nämlich Macht. Alle anderen Stämme werden auf dich hören und dich im Krieg gegen alle Feinde unterstützen. Das Gold reicht aus, um viele Waffen zu kaufen. Aber um das tun zu können, muss man den Wert des Goldes genau kennen und wissen, was man dafür wirklich bekommt. Ich weiß das. Du und deine Krieger aber nicht. Alles, was ich will, ist ein Teil des Goldes für mich. Du wirst mich gehen lassen, sobald du die Waffen bekommen hast. Und ich garantiere dir, dass es gute Waffen sein werden. Gewehre für den mächtigen Delshay.“

Unter normalen Umständen hätte es keine Frau wagen dürfen, so mit einem Krieger zu sprechen. Aber Delshay hatte begriffen, worauf die ganze Sache hinauslief. Ob er es nun zugeben wollte oder nicht: Carmen Sanchez hatte ihm einen Vorschlag unterbreitet, der ihm immer besser gefiel, je länger er darüber nachdachte.

„Gut“, sagte er schließlich. „Du wirst für mich und meine Krieger sprechen. Sobald wir die Gewehre haben, kannst du gehen. Aber ich werde sofort erkennen, wenn du mich vorher belügst. Dann wirst du einen langsamen Tod sterben!“

Die letzten Worte betonte er besonders hart, und sein Blick sprach Bände. Carmen wusste, dass sie ihr Ziel zwar jetzt und heute erreicht hatte, aber das musste nichts bedeuten. Delshay konnte immer noch seine Drohung einlösen. Das musste sie sich immer vor Augen halten.

„Gib mir fünf Krieger, die mich bis in die Nähe von Nogales begleiten sollen“, schlug Carmen vor. „Ich werde dann allein in die Stadt reiten und nach Fuentes fragen. Deine Krieger sollen so lange warten, bis ich zurückkomme. Gib mir einen kleinen Beutel mit Goldmünzen mit. Mehr brauche ich nicht.“

„Denk daran, dass du beobachtet wirst“, warnte sie Delshay. „Und betrüge uns nicht. Sonst weißt du, was mit dir geschieht.“

„Ich werde es nicht vergessen“, antwortete Carmen. „Dann gilt also unsere Vereinbarung?“ Sie streckte bei den letzten Worten die rechte Hand aus und sah, wie Delshay diese ergriff und kurz drückte. Carmen lächelte ihn auf eine Art und Weise an, die alles beinhaltete, was sich ein starker Mann wie Delshay wünschte. Aber für Carmen war er nicht mehr als Mittel zum Zweck. Die Vergewaltigung, die sie über sich hatte ergehen lassen, hätte eine schwächere Frau vermutlich sofort zerbrochen. Auch Carmen war nicht mehr weit von diesem Punkt entfernt gewesen, aber nun war dieser kritische Moment überwunden, und sie konnte wieder mit dem fortfahren, was sie am besten beherrschte: Menschen manipulieren und Intrigen spinnen. Dass sie vergewaltigt worden war, hatte sie hingenommen. Es war ein notwendiges Übel gewesen, um ein neues Ziel zu erreichen. Aber der Tag würde kommen, an dem sie sich dafür rächen musste!

* * *

Am Abend zuvor hatte Delshay noch fünf Krieger ausgewählt, die zusammen mit ihm und der Mexikanerin nach Nogales reiten sollten. Er selbst hatte darauf -bestanden, ebenfalls mitzukommen, weil er sich aus nächster Nähe davon überzeugen wollte, dass die Frau ihn nicht täuschte. Er traute ihr immer noch nicht, und er grinste, als er sah, dass Carmen seine Gedanken zu ahnen schien.

Es waren hitzige Worte gewesen, die einige der anderen Krieger geäußert hatten, weil sie Delshays Gedankengängen nicht folgen konnten. Für sie war die Mexikanerin nur dafür da, um Kinder zu bekommen, aus denen später tapfere Krieger wurden. Dass Delshay ihr dennoch eine Chance gab, war für die meisten anderen Apachen unverständlich. Aber er war ihr Anführer, und sie befolgten seine Befehle.

Die Sonne war erst vor Kurzem aufgegangen, aber Delshay und seine Krieger waren schon bereit, ihm nach Nogales zu folgen. Sie wussten alle, dass sich in dieser Stadt auch eine Garnison der Rurales, der mexikanischen Grenzpolizisten, befand. Deshalb mussten sie sehr vorsichtig sein, denn wenn die Rurales Delshay und seine Krieger bemerkten, dann würden sie sofort angreifen. Zwischen den Rurales und den verschiedenen Apachen-stämmen, insbesondere den Chiricahua, herrschte eine tiefe Feindschaft, die auf beiden Seiten schon viele Menschen-leben gefordert hatte.

„Wir reiten“, sagte Delshay zu seinen Kriegern und gab auch Carmen ein Zeichen, aufzusitzen. Die Mexikanerin gehorchte sofort, ohne ein einziges Wort zu verlieren. Sie wusste, dass Delshay vor den Augen der anderen Krieger sein Gesicht nicht verlieren durfte. Also spielte sie die unterwürfige Mexikanerin, die alles tun würde, um ihre eigene Haut zu retten. Wahrscheinlich wäre -Delshay mehr als erstaunt darüber gewesen, wenn er gewusst hätte, wie eiskalt Carmen in Wirklichkeit war. Dieser verdammte Apache würde irgendwann dafür büßen müssen, dass er sie vergewaltigt hatte, und zwar dann, wenn sich für Carmen die passende Gelegenheit bot. Und bis dahin spielte sie ihre Rolle perfekt.

Die Region zwischen Hermosillo und Nogales war karges Land, teilweise Wüste und manchmal auch immer wieder von grünen Landstrichen unterbrochen. Dort, wo sich kleine Bäche ihr Bett gruben, zeigte sich die Natur von ihrer vielfältigsten Seite. Mehrere verschiedene blühende Kakteen wuchsen zu beiden Seiten des Baches, und unterschiedliches Vogelgezwitscher vermittelte Carmen ein fast schon idyllisch zu nennendes Bild. Aber wahrscheinlich war sie die Einzige, die das von diesem Blickpunkt aus betrachtete. Für Delshay und seine Krieger zählte nur die Tatsache, dass Carmen ihnen helfen würde, in den Besitz von Waffen und Munition zu gelangen. Alles andere spielte keine Rolle.

Delshay hatte einen Krieger namens Diablo voraus-geschickt, um das Gelände zu erkunden und heraus-zufinden, ob Gefahr drohte. Jetzt kam Diablo wieder zurück, und er hatte es sehr eilig. Er winkte Delshay und den anderen Apachen zu. Das bedeutete, dass er etwas entdeckt hatte.

„Fünf Wagen und mindestens zehn Männer!“, rief -Diablo und zeigte zurück in die Richtung, aus der er gerade gekommen war. „Wir sollten abwarten, bis sie weitergezogen sind.“

„Was für Wagen sind es?“, ergriff Carmen das Wort, als ihr ein plötzlicher Gedanke kam. „Sind es Gringos?“

Diablo tat so, als habe er Carmens Frage gar nicht gehört. Stattdessen wandte er sich direkt an Delshay.

„Es sind Americanos“, sagte er zu seinem Anführer. „Sie kommen von Hermosillo und ziehen weiter nach Nogales.“

„Das sind womöglich Warren Shelby und seine Leute“, meinte Carmen. „Delshay, lass mich zu ihnen reiten. Ich schließe mich ihnen an. Ich kenne diese Männer. Ich bin ihnen schon auf dem Weg nach Nogales begegnet. Ich werde ihnen sagen, dass meine Leute von Apachen umgebracht worden sind und ich gerade noch entkommen konnte. Ich habe mich drei Tage lang versteckt. Das werden sie mir sicher glauben.“

Während sie das sagte, machte sie sich an ihrer Bluse zu schaffen und riss den ohnehin schon ramponierten Ärmel ganz entzwei. Es sollte schließlich glaubhaft aussehen. Ihr war natürlich bewusst, dass sie in diesem Moment besonders intensiv von Delshay beobachtet wurde. Deshalb drehte sie sich kurz zu ihm um und lächelte.

„Ich kenne den Mann, dem diese Wagen gehören. Er wird dafür sorgen, dass ich sicher nach Nogales komme, und er wird mir meine Geschichte glauben.“

„Ich will das sehen!“, verlangte Delshay. „Reiten wir dorthin. Dann werde ich entscheiden.“

Carmen wollte ihm nicht widersprechen und fügte sich. Delshay, seine Krieger und Carmen trieben ihre Pferde an. Eine knappe halbe Stunde später hatten sie eine Anhöhe erreicht, zügelten dort die Pferde und blickten hinunter auf die weite Ebene. Die Felsen verbargen sie vor den Blicken der Männer des Frachtwagenzuges.

Delshays Miene verdüsterte sich, als er die Wagen erkannte. Gegen diese Männer hatten er und seine Krieger schon einmal gekämpft und eine Niederlage eingesteckt. Ein Krieger war gestorben und ein anderer verletzt worden. Diese Ereignisse wurden jetzt in seiner Erinnerung wieder gegenwärtig. Auch die anderen Chiricahua--Apachen hatten ähnliche Gedanken. Wäre es nach ihnen gegangen, hätten sie am liebsten sofort die Weißaugen angegriffen, um den Tod ihrer Stammesgefährten blutig zu rächen. Diablos Miene dagegen ließ nicht erkennen, was er dachte, weil er damals bei dem Kampf gegen die Weißaugen nicht dabei gewesen war. Aber er würde keine einzige Sekunde zögern, wenn Delshay sich für einen Angriff entschied.

„Sie sind es“, murmelte Delshay. Sein Gesichtsausdruck war verbittert, weil er genau wusste, dass er und seine Krieger gegen die Weißaugen nicht gewinnen konnten, weil sie in der Minderzahl waren.

„Wir könnten trotzdem einige von ihnen töten“, schlug Diablo vor, aber Delshay winkte ab.

„Es ist kein guter Tag dafür“, sagte er und schaute dabei zu der Mexikanerin. „Reite zu ihnen hinunter. Aber fühle dich niemals sicher. Auch in Nogales nicht. Wir werden immer sehen, was du tust. Und wenn du uns betrügen willst, wirst du sterben.“

Sein Ton klang endgültig, und Carmen wusste das. Trotzdem ließ sie sich nicht anmerken, was sie in Wirklichkeit dachte.

„Mein Versprechen gilt“, sagte sie abschließend. „Wir treffen uns morgen gegen Sonnenuntergang draußen vor Nogales. Es gibt dort eine Felsengruppe, die aussieht wie ein riesiger Geierkopf. Kennst du diesen Ort?“

„Ich kenne ihn“, antwortete Delshay. „Wir warten dort auf dich. Wenn du nicht kommst, werden wir dich finden. Kein Versteck wird sicher für dich sein. Auch in der Stadt nicht.“

„Wir haben zusammen beschlossen, was getan werden muss, Delshay“, erinnerte ihn Carmen noch einmal an dieses Abkommen. „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Halte auch du dein Versprechen, und du wirst Macht bekommen und alle Fremden aus dem Land jagen, das einmal den Apachenstämmen gehörte.“

„Das sind gute Worte“, meinte Delshay. „Ich halte mein Versprechen. Reite jetzt!“

Weiterer Worte bedurfte es nicht. Carmen trieb ihr Pferd an. Ihr Spiel hatte jetzt begonnen, aber das wusste Delshay nicht.

* * *

Warren Shelby beobachtete lange und gründlich die Hügelketten zu beiden Seiten der holprigen Wagenstraße, die die beiden mexikanischen Städte Hermosillo und Nogales miteinander verband. Es war eine karge und sehr trostlose Gegend, aber auch nicht ganz ungefährlich. Von den Rurales hatte Shelby erfahren, dass es in der Vergangenheit schon des Öfteren Überfälle auf einzelne Reisende gegeben hatte, und manchmal hatten die -Apachen auch nicht davor zurückgeschreckt, größere Gruppen oder gar Transporte anzugreifen.

Shelby wusste das natürlich, aber er setzte darauf, dass er und seine Männer jeden Angreifer in die Flucht schlagen würden. Jeder von ihnen besaß eine Winchester und konnte damit auch umgehen. Sie hatten schon einmal auf dem Weg von Tucson nach Nogales einige Apachen in ihre Schranken verwiesen, und das würden sie auch jetzt wieder tun.

Normalerweise hätten Shelby und seine Leute schon längst wieder die Rückreise nach Tucson angetreten, aber in Nogales hatte er durch seine guten Kontakte mit den ortsansässigen Geschäftsleuten einen Transport nach Hermosillo bekommen. Shelby hatte natürlich sofort zugesagt, und man hatte ihm versprochen, dass solche Aufträge in Zukunft häufiger an ihn vergeben werden würden, nachdem er und seine Männer den ersten Transport pünktlich ans Ziel gebracht hatten.

Seine Gedanken kehrten rasch wieder in die Wirklichkeit zurück, als er auf einmal einen einzelnen Reiter bemerkte, der von einer Hügelkuppe hinunter zur Wagenstraße ritt. Shelby staunte, als er wenige Sekunden später erkannte, um wen es sich dabei handelte. Es war Carmen Sanchez, die Frau, die mit ihren drei Begleitern und den beiden Männern von der Red Rock Ranch kurz vor Nogales zu ihnen gestoßen war. Was in aller Welt war in der Zwischenzeit geschehen? Sie schien es verdammt eilig zu haben, und sie war ganz allein. Sie drehte sich immer wieder um und blickte zurück, als wenn sie Angst hätte vor Verfolgern.

Auch die anderen Männer des Wagenzuges hatten die Frau bemerkt und griffen instinktiv nach ihren Gewehren. Aber noch geschah nichts. Die Frau kam herangeritten und zügelte ihr Pferd genau vor dem ersten Wagen, auf dessen Bock Shelby saß.

„Miss Sanchez!“, rief der grauhaarige Shelby. „Das ist ja wirklich ein unverhofftes Wiedersehen.“ Sein Blick wurde ernst, als er ihre ramponierte Kleidung und die zerrissene Bluse bemerkte. „Was ist passiert?“

„Wasser!“, stieß Carmen hervor. „Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Ich bin den ganzen Tag schon unterwegs und ...“ Sie hielt inne, weil sie kurz husten musste. Shelby nahm die Canteenflasche, die neben ihm auf dem Bock lag, und warf sie Carmen zu, nachdem ihr Hustenanfall abgeklungen war. Sie öffnete den Verschluss und trank.

„Danke, Mister Shelby“, sagte sie, und die Erleichterung über diese Begegnung spiegelte sich in ihren hübschen Gesichtszügen wider. „Es muss eine Fügung des Schicksals sein, dass ich Ihnen begegnet bin. Können Sie mich mitnehmen bis nach Nogales?“

„Wo sind Ihre Begleiter, Miss?“, fragte Shelby, während er sah, dass zwei seiner Leute, die den Transport zusätzlich absicherten, ihre Pferde antrieben und in die Richtung ritten, aus der Carmen Sanchez gekommen war.

„Tot“, erwiderte Carmen. „Sie sind alle tot. Wir gerieten kurz vor Hermosillo in einen Hinterhalt. Die Apachen haben sie getötet. Mich haben sie mitgenommen und ...“ Ihre Stimme geriet ins Stocken, und sie blickte beschämt zu Boden. Für Shelby war das eindeutig, und er murmelte einen leisen Fluch.

„Sie müssen die Hölle erlebt haben, Miss“, meinte er. „Natürlich werden wir dafür sorgen, dass Sie sicher nach Nogales kommen. Sie sehen ja völlig erschöpft aus. Steigen Sie ab und binden Sie ihr Pferd am Wagen an. Hinten sind ein paar Decken. Sie können sich dort hinlegen und sich ausruhen. Um alles andere müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Darum kümmern wir uns jetzt.“

Während er das sagte, bemerkte er, dass die beiden Männer wieder zurückkamen. Einer von ihnen signalisierte mit einem deutlichen Abwinken, dass sie keine anderen Spuren gefunden hatten. Also schien Carmen Sanchez wirklich Glück gehabt zu haben, und sie hatte eventuelle Verfolger abgeschüttelt.

Shelby hätte mit Sicherheit noch weitere Fragen gehabt, aber er wollte die Mexikanerin lieber in Ruhe lassen. Sie hatte mit Sicherheit viel durchgemacht, das sah er ihr an. Alles andere war ohnehin Sache der Rurales, die sich für diesen Vorfall mit Sicherheit interessieren würden. Aber ob es ihnen tatsächlich gelang, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen, war mehr als ungewiss.

In der Zwischenzeit hatte Carmen Sanchez ihr Pferd hinten am Wagen angebunden und nahm jetzt zwischen den Kisten Platz. Sie griff sofort nach den Decken und zitterte wieder am Körper.

„Es wird alles gut, Miss Sanchez“, redete Shelby mit beruhigender Stimme auf sie ein. „Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir sind ja nicht mehr weit von Nogales entfernt. Die Apachen werden sich hüten, uns anzugreifen.“

Natürlich wusste Shelby das nicht. Seine Worte sollten einzig und allein der Frau etwas Sicherheit geben. Situationen wie diese zeigten Shelby jedoch, dass es in diesem Teil von Sonora keine permanente Sicherheit gab. Das wussten auch seine Wagenlenker. Aber zumindest hatten sie die Hoffnung, dass sie bald Nogales erreichen würden, ohne Apachen begegnet zu sein. Ob das jedoch auf dem Weg von Nogales nach Tucson auch so bleiben würde, das musste sich erst noch herausstellen.

* * *

„Es wird Zeit“, sagte Manolo Sandoval, der zusammen mit den Vaqueros Tomas und Sebastian die beiden Americanos Billy Taylor und Lee Bronson nach Nogales begleitet hatte. „Ich hoffe, dass ihr den Rest bis zur Grenze allein schafft. Oder sollen wir euch noch ein wenig Geleitschutz geben? Sicher ist sicher. Mexiko hat viele Schattenseiten, wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt.“

„Du bist ein Philosoph, Manolo“, erwiderte Billy -Taylor, der jüngste Sohn des Ranchers John Taylor von der Red Rock Ranch. „Aber du und deine Leute habt schon genug für uns getan. Wir schulden euch mehr als nur ein einfaches Danke.“

Er schaute dabei zu Lee Bronson, dem Vormann, und der bestätigte Billys Meinung mit einem kurzen Nicken.

„Wie ich schon sagte“, fuhr Manolo Sandoval fort. „Dein Vater ist der Geschäftspartner meines Vaters, und solche wichtigen Verbindungen muss man unterstützen, wo man nur kann. Ich glaube, ich komme bald wieder mal zu Besuch bei euch vorbei.“

„Du bist jederzeit willkommen, Manolo“, sagte -Bronson und verabschiedete sich von dem Sohn des einflussreichen Hazienderos mit einem kurzen, aber kräftigen Händedruck. Bronson war nicht unbedingt bekannt dafür, dass er viele Emotionen zeigte. Aber diesmal lächelte er wirklich, und das war auch ehrlich gemeint.

Billy und Bronson waren am frühen Nachmittag nach Nogales gekommen. Sie hatten Manolo, Tomas und Sebastian noch zu einem Drink in der Cantina eingeladen, aber jetzt war es so weit, sich voneinander zu verabschieden. Billy fiel das sogar ein wenig schwer, denn insgeheim bewunderte er die Lässigkeit, die Manolo auszeichnete. Für Billy erschien der Mexikaner wie ein Junge, der einfach nicht akzeptieren wollte, dass er die Unbeschwertheit seiner Kindheit besser hinter sich ließ und sich stattdessen auf den Ernst des Lebens konzentrierte. Das gehörte schließlich zum Erwachsenwerden.

Aber Manolo sah das völlig anders. Er tat das, was ihm gerade in den Sinn kam, leider sehr oft zum Leidwesen seines Vaters, der dafür gar kein Verständnis hatte und ständig bemüht war, den einzigen Sohn zu seinem Nachfolger zu erziehen. Bis jetzt war ihm das jedoch immer noch nicht gelungen, und das brachte ihn manchmal an den Rand der Verzweiflung.

Die beiden Männer von der Red Rock Ranch bei Tucson sahen noch ziemlich mitgenommen aus, denn sie hatten ein haarsträubendes Abenteuer hinter sich und die Nähe des Todes gespürt. Zum Glück hatten sie im richtigen Moment Hilfe von Manolo Sandoval bekommen, sonst wäre ihr Schicksal besiegelt gewesen.

Billy winkte Manolo und den beiden Vaqueros noch kurz hinterher, als diese ihre Pferde wendeten und sich wieder auf den Rückweg nach Hermosillo machten. Bis dahin mussten sie noch ein gutes Stück zurücklegen, und Manolo wollte vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück auf der Hazienda sein.

„Komm, Billy!“, forderte ihn Bronson auf. „Wir haben noch was zu erledigen, bevor wir auch weiterreiten. Wir brauchen noch Munition und etwas Proviant. Jetzt beeil dich endlich. Dein Vater wird schon sehnsüchtig auf uns warten. Ich glaube, du wirst ihm eine Menge zu erzählen haben, Junge.“

„Lee, die ganze Sache ist doch noch gut ausgegangen“, meinte Billy daraufhin. „Muss ich ihm wirklich erzählen, in was für eine Sache ich da hineingeraten bin?“