7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

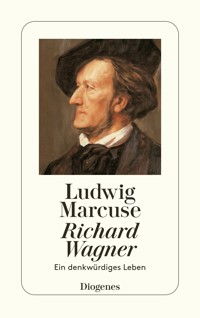

1963, im Jahr von Richard Wagners 150. Geburtstag, schockierte Ludwig Marcuse mit seiner polemischen Biographie die Wagnerianer: Es ist seine Subjektivität, die Marcuses Biographien davor bewahrt, von der Forschung ›überholt‹ zu werden oder zu ›veralten‹. Geschrieben in einem Stil, der immer plastisch, konkret, anschaulich ist, mit Passagen, die leuchten von einer sublimen, subtilen Boshaftigkeit. Die Biographie illustriert, was vielen gegen den Strich ging und geht: dass man ein bedeutendes Werk würdigen kann, ohne dessen Schöpfer im Geringsten zu achten. Marcuse schreibt immer auch Ideengeschichten, er beschreibt immer beide Zeiten: die, in der sie angesiedelt sind, und die, in der sie geschrieben wurden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Ludwig Marcuse

Richard Wagner

Ein denkwürdiges Leben

Diogenes

Ein Kind des Theaters

Seine Geburtsstadt

Die zwölf Holztore, die in die Vorstädte von Leipzig führten, waren noch keine strenge Grenze zwischen dem platten Land und der Stadt. Aber dann kam man an das Grimmaische oder an das Peterstor, das Ranstädter oder das Hallesche – und hier wurde es ernst: in langen, gewölbten Durchgängen bewachten die Soldaten der Stadt, blau-grau melierte Röcke über ziegelroten Beinkleidern, den Frieden der Städter und strickten nebenbei noch Strümpfe.

Wenn der Tag begann, schlug Leipzigs Garnison die Reveille – die ›Rebelle‹, wie man hierzulande sagte. Die Tore wurden geöffnet und bald danach auch Türen und Fenster. Die Nacht hingegen – erhellt von Laternen, die gerade genug Licht verbreiteten, um den Weg und die wandelnden Menschen genauer zu erkennen – wurde leise eingeläutet: ein feines Glöckchen meldete vom Rathaus her, daß man nun das große Leipziger Haus wieder schloß.

Es gab keinen Schlüssel für nächtliche Schwärmer vor den Toren. Wer zu spät kam, mußte ans äußere Gatter klopfen. Die Schildwache holte den Korporal. Der prüfte den späten Wanderer auf Herz und Nieren. Dreißigtausend Leipziger verließen sich auf den Pförtner am Eingang des Orts und auf den Nachtwächter am Ausgang des Tages. Der mahnte, Abend für Abend:

»Hört, Ihr Herrn, und laßt Euch sagen,

Die Glock’ hat zehne geschlagen.

Bewahrt das Feuer und auch das Licht,

Damit der Stadt kein Schaden g’schicht,

Und lobet Gott, den Herrn.«

Am Eingang des Städtchens war auch der Steuer-Einnehmer auf der Wacht. Wer immer zu Wagen oder zu Fuß ankam, dem stellte er seine Fragen. Quis? Wer sind Sie? Quid? Was haben Sie? Unde? Woher des Wegs? Cur? In welchen Angelegenheiten? Dann wurde der Paß revidiert und das Torgeld erhoben. Es brachte eine hübsche Summe; denn der Verkehr mit dem Ausland war recht rege. Man tauschte Manufakturen gegen Waren von draußen. Und der Transit-Handel blühte.

Die Stadt stand im Flor. Und die Städter hatten einen großen Ruf als Leute von Welt. Der englische Schnitt des Anzugs erhöhte das Ansehen des Mannes. Konnte er gar noch französisch parlieren, so ließ er sich auf der Promenade deutlich vernehmen. Man liebäugelte, machte dem Nachbarn einen bösen Leumund und ging nach Haus in der süßen Gewißheit, dabeigewesen zu sein. Fremden Beobachtern fiel vor allem die Verwandtschaft im Charakter der Leipziger und der Welschen auf: derselbe Leichtsinn und dieselbe Neugier.

Auch gab sich das Völkchen recht höflich. Aber da waren böse Zungen in Bewegung und verbreiteten ringsum: die Leipziger Höflichkeit entspringe der Gewinnsucht. Wer auch nur eine Frucht bei der Obstfrau kaufe, könne zehnmal in einem Atem hören: Mein Herrchen! mein Gutester! mein liebes gutestes Herrchen! Ja, will man dem ›Handbuch alles unumgänglich Wissensnötigen‹ Glauben schenken, so entschied über die Geltung des Leipziger Mannes die Antwort auf die Frage: was hat er?

Was sie hatten, stellten sie stolz zur Schau – vor allem auf den großen Paraden ihrer Herrlichkeit, den Gewandhaus-Konzerten. Ein Zeitgenosse hat sie dort mit bösem Blick unvergeßlich böse abgemalt. Da traf sich ihre Elite: geputzt, geschmückt und ausstaffiert gleich heidnischen Schlachttieren. Die Damen, wandelnde Marien-Bilder, schleppten ganze Lasten von edlen Juwelen in den Haaren und an den Händen mit sich herum. Die Kavaliere, kerzengerade wie steinerne Statuen, glichen kanonisierten Jacobus-Männern. Was sie hatten, beschwerte sie so, daß sie in spanischer Steifheit erstarrten. Gravitätisch stumm schritten sie einher im abgemessenen Takt des Leichenbitters vor der Totenbahre. In ihrer Miene düstere Verschwiegenheit wie Grabesnacht. Aus ihren Blicken loderte ein heiliger Schauder. Das alles nannten sie Würde.

Es gab auch Veranstaltungen, auf denen Marien-Bilder und Jacobus-Männer nicht unter sich waren; zum Beispiel die Konzerte im Boseschen Garten. Aber da war Vorsorge getroffen, daß wenigstens das Äußerste vermieden würde. Man erließ vorher eine öffentliche Mahnung. Daß auch jedermann in anständiger Kleidung erscheine, keinesfalls in alltäglicher oder gar werkstättischer Handwerkstracht! Ein maßvoller Spaß sei erlaubt! Sollten jedoch Personen so ungesittet sein, in Spott und Beleidigung auszuarten, so werden sie unbarmherzig von der im Garten herumstreifenden Militär-Patrouille angehalten und ausgewiesen werden. Kein Dienstbote möge sich auf seine Herrschaft berufen, um Einlaß zu finden. Bringen Damen und Herren ihr Personal mit, so kann ihnen dies in bescheidenem Umfang gestattet sein. Doch darf das Gesinde nicht frei im Park herumspazieren; neben der Kegelbahn ist der Platz, den es nicht zu verlassen hat … Von welcher Seite man dieses deutsche Gehege besieht, es wurde von einer weisen Ordnung durchherrscht.

Doch da gab es die drei Leipziger Messen im Jahr – und das sonst so vorzüglich regulierte Gemeinwesen glich einer Menschen-Überschwemmung. Zwar lief die Flut auch wieder ab. Aber, meinten besorgte Zeitgenossen, bleibt nicht immer etwas zurück? Zumal nicht nur Engländer und Franzosen, sondern auch polnische und russische Juden herzupilgern pflegten? Selbst diesen Gefahren begegneten die Stadtväter mit größter Umsicht.

Wer den Wunsch hatte, zur Messe zu kommen, den bereitete schon zu Hause ein ›Handbuch für Reisende, die ihren Aufenthalt in Leipzig sich angenehm und nützlich machen wollen‹ geziemend vor. Liebe Gäste! Wir müssen jeden einzelnen streng prüfen, bevor wir ihm Einlaß gewähren können. Wer bürgt wohl sonst für die künftige Stunde? Deshalb bitten wir dringend: macht euch keine Ungelegenheiten dadurch, daß ihr am Tor Name und Adresse nicht richtig angebt. Ihr werdet unserer Wachsamkeit doch nicht entgehn. Und merkt euch im besonderen eins: sobald die hohe Obrigkeit ihre Diener aussendet, Aufläufe junger, unbedachter Menschen zu zerstreuen – versteckt euch schnell in euren Quartieren. Man kann sich bei derlei Auftritten ganz unschuldig sehr unliebsamen Zufällen aussetzen.

Alles war so gut geordnet. Die Ordnung war so gut bewacht. Da brach in diese wohlgefügte Siedlung die große Unruhe ein.

Achtzehnhundertunddreizehn

Am Leipziger Stadttor wird jedes verdächtige Individuum immer noch mit Strenge abgewiesen. Wie aber nun das verdächtigste herannaht, der böse Napoleon selbst, müssen die Pforten sich öffnen – sperrangelweit. Denn es ist besser, sie gastlich aufzutun als einschlagen zu lassen. Der Unerwünschte dringt sanfter ein, wenn er mit dem ganzen Zeremoniell hoffnungsvoller Erwartung empfangen wird.

So befreundete man sich denn auch mit diesem starken Mann, dem man den Eingang nicht wehren konnte. Und die ›Leipziger Zeitung‹ rühmte Napoleon als Wundertäter, den man lange nicht begriffen habe. Jetzt begriff man ihn und bewies dem großen Verbündeten des Königs von Sachsen dieselbe Ergebenheit wie dem angestammten Herrscherhaus. Dann zog der mächtige Gast weiter nach Osten, die Preußen zu unterwerfen.

Als der Glorreiche, zwei Jahre später, auf der Rückreise nach Paris, in Dresden weilte, erwartete man ihn wieder in Leipzig. Fünfzig uniformierte Kaufleute brannten darauf, dem Imperator entgegenzusprengen. Auch die Universität wollte von nun ab den Namen ›Astre de Napoléon‹ führen. Also harrten der Student, die weißgekleidete Jungfrau und eine ganze Stadt von Jacobus-Männern, Marien-Bildern und Dienstboten Seiner Majestät. Sie warteten vom frühen Morgen bis in die späte Nacht, einen Tag, zwei Tage lang. Am Abend des dritten meldete eine Abteilung Kaiserlicher Mamelucken Napoleon. Das Militär trat unter die Waffen. Die Behörden eilten auf ihre Posten. Fenster und Dächer waren dicht besetzt. Vergebens. Spät in der Nacht gingen sie enttäuscht nach Haus. In der Frühe des nächsten Morgens fielen drei Schüsse. Alles sprang aus dem Bett. Der Kaiser? Er war soeben im großen Bogen um die würdige Stadt Leipzig herumgefahren.

Europa wurde jedes Jahr neu verteilt. Was nützte es noch den wackeren Leipzigern, nachts die Tore fest zu verschließen? Es kam doch, bei Tag und bei Nacht, wer die Macht dazu hatte. Nachdem Napoleon in Rußland geschlagen worden war, rückte der ganze Osten nach: Kosaken, Kalmücken und Baschkiren. Alle russischen Völker zogen in Leipzig ein. Und die Leipziger verfertigten, in neuer Freundschaft, Abbildungen jener Heiligen, die in der griechisch-katholischen Kirche besonders hoch geehrt wurden. Man hatte sich vorgestellt, diese Baschkiren trügen nur ein Auge auf der Stirn, hätten Schnäbel und statt der Zähne unermeßliche Hauer, auch könne man sie nie anders als in Ketten durch die Lande ziehen lassen, weil sie kleine Kinder fräßen. Nun war man sehr eingenommen von den lieben Kerlen, die geradezu wie Menschen aussahen. Und die ›Leipziger Zeitung‹ plauderte gefühlvoll ein süßes Geheimnis aus. Die dunkelhäutigen, engstirnigen Mongolen mit dem vorgeschobenen Kinn und der kleinen platten Nase seien gekommen, ihre Lorbeeren, die sie sich im Kampf gegen Napoleon geholt hatten, von den Tränen dankbarer Sachsen netzen zu lassen.

Auf dem Marktplatz zu Leipzig feierten die willkommenen östlichen Gäste ihr Osterfest. Es schuf zwischen den sächsischen Bürgern und den Soldaten vom Ural eine Brüderlichkeit, welche die ganze Stadt mit Jubel füllte. Jeder Leipziger setzte seinen Stolz darein, mit einem »Christos woskress« (Christ ist erstanden) zu grüßen oder diesen Gruß mit einem »Wo istinno woskress« (Er ist wahrhaftig erstanden) zu danken. Man schenkte einander Ostereier, man trank gemeinsam ein Gläschen nach dem anderen – bis, nach den Launen des Kriegsgotts, die Franzosen wieder in die Stadt einmarschierten. Auch das Théâtre Français kam an und der große Schauspieler Talma … In diesem Mai des Jahres 1813 brachte auf dem Brühl im Hause des ›Rot und weißen Löwen‹, zwei enge und dunkle Stiegen hoch, die Frau des Polizei-Aktuarius Friedrich Wagner ihr neuntes Kind zur Welt. Das Neugeborene wurde in Johann Sebastian Bachs Thomas-Kirche auf den Namen Richard getauft. Seine Wiege stand auf einem Schlachtfeld.

Auf einem sehr pompösen Schlachtfeld. Drei Kaiser, zwei Könige, mehrere Krön- und Erb-Prinzen waren zugegen. Es gab einen kleinen Weltkrieg: mit Schweden, Russen und Baschkiren, mit Kalmücken, Sachsen und Italienern, mit Franzosen, Engländern und Polen, mit Portugiesen, Preußen, Magyaren und Tschechen. Am zehnten Oktober wurde Leipzig mit Palisaden und Spanischen Reitern wie zum Schlachtfest bekränzt. Die Haupt-Tore erhielten Schutzwehren. Die Neben-Tore verrammelte man. Die Soldaten legten das Strickzeug beiseite. Am Vierzehnten traf Napoleon ein – was hätten seine Leipziger jetzt darum gegeben, wenn er wieder im Bogen um ihre Stadt herumkutschiert wäre! Er aber fuhr vor das Grimmaische Tor – wo man ihn einst so sehnsüchtig und vergeblich erwartet hatte –, ließ sich auf der Chaussee in der Nähe des Galgens das Feldstühlchen aufstellen und studierte die Karten. Dann trat er ans Wacht-Feuer, hielt die Hände darüber, rieb sie und legte sie auf den Rücken, ein Scheit nach dem andern, Bretter und Balken der umliegenden Häuser, mit dem Fuß in die Flamme stoßend. Dann und wann schnupfte er. Die goldene Tabatière hatte nur einen kleinen Vorrat noch. Sorgfältig schob er die Reste mit dem Finger zusammen und schüttete das dünne Häufchen auf den Rücken der Hand. Als nichts mehr da war, roch er zum Abschied noch einmal hinein. Dreihunderttausend standen gegen seine Hundertsiebzigtausend. Aus den umliegenden Dörfern wälzte sich ein Strom des Jammers in die Stadt. Vor den Bäckereien mußten Posten aufgestellt werden. Als das Brennholz knapp wurde, fielen Bäume, Zäune, Wände und Treppen. Die Erde der einst so würdigen Stadt zitterte. An den Toren, an denen man das Herein und Hinaus so ordentlich verbucht hatte, war das Gedränge unkontrollierbar. Versunken die Tage, da das Leben der Stadt endgültig geregelt schien. Jetzt standen sogar, gegen alle Vorschrift, die Mühlen an der Pleiße still, von Leichen verstopft. Als die Nacht des Neunzehnten das Elend von Siegern und Besiegten zuzudecken suchte, störten zwölf brennende Dörfer, zwölf lodernde Toten-Fackeln, die gnädige Dunkelheit. Napoleons geschlagenes Heer flutete durch die Tore in die Stadt zurück. Die Straßen waren überschwemmt von Munitions-Wagen, Marketendern, Gendarmen, Kanonen, Kühen, Grenadieren, Schafen, Weibern, Reise-Chaisen und Sterbenden. Der Kaiser der Franzosen sprengte ein letztes Mal den Brühl entlang, vorbei an dem Haus, über dessen Eingang ein mächtiger steinerner Löwe lag. Frau Wagner sah aus dem Fenster. Ein Schwarm von Generälen jagte vorüber, zwischen ihnen ein dicklicher Mann ohne Kopfbedekkung. Sein Dreispitz war in der Hast verlorengegangen.

Blessierte, zerlumpte, verhöhnte Überbleibsel der Großen Armee wankten durch alle Gassen, schlichen an alle Fenster, kratzten an allen Türen, stöberten in den Kehrichthaufen, benagten tausend angenagte Knochen, verzehrten Apfelschalen, Kohlstrünke, Obstkerne, krochen zu gefallenen Pferden heran und schnitten Stücke von Menschen-Leichen ab, um sie über dem Feuer zu braten. Sie kampierten in den Grüften des Johannis-Kirchhofs. Aufgebrochene Särge dienten als Betten; die Kadaver, die vorher in ihnen gelegen hatten, konnten schließlich auch im Freien nächtigen.

Vierzehn Tage dauerte die Bestattung der Gefallenen. Sie kamen nur eine Elle tief zu liegen und wurden im Frühjahr wieder herausgepflügt. Die Verwesung dicht unter der Erdhaut verpestete die Stadt. Auch Friedrich Wagner, Chef der neuerrichteten Städtischen Sicherheits-Polizei, starb, dreiundvierzig Jahre alt, an den stinkigen Folgen der weltberühmten Schlacht. Sein Jüngster, Richard, gerade ein halbes Jahr alt, war nun vaterlos, Erbe eines Code Napoléon, Bürger einer geschundenen Stadt und Untertan eines von Preußen unterworfenen, zu einem Schandfrieden gezwungenen Sachsen. Sein König hatte drei Fünftel des Landes verloren.

Richard war noch zu jung, um den Verlust schwer zu nehmen.

Blut und Boden

Es dauert lange (wenn nicht zu lange), bis ein Mensch anfängt, als Mensch zu leben. Zunächst einmal wird er auf seine Umgebung dressiert.

Vater und Mutter, Onkel und Tante, der große Schwarm ihrer Freunde und Freundinnen verstellen dem Kind den Weg. Es fragt – und sie antworten. Sie antworten auch ungefragt. Der erste Lebens-Tag ist der erste Drill-Tag.

Die Lehrer vollenden nur das Begonnene. Im Einklang mit Vater und Mutter, mit Onkel und Tante, mit dem großen Schwarm ihrer Freunde und Freundinnen, im Einklang mit dem Schuldirektor, dem Schulrat, dem Kultusminister und dem obersten Herrn des Himmels und der Erde rammen sie in die junge Seele, was zu Haus vielleicht nur flüchtig gesät worden ist. Das ist das eherne Schicksal jeder Jugend. Es nimmt sich vor den bunten und süßen Erinnerungen der Erwachsenen nicht sehr großartig aus.

Aus dieser Jugend können die Biographen nicht viel mitteilen; denn, wie ein junges Wesen zugeritten wurde, um später einmal im Trott der Alten zu traben, das meldet keine Chronik. Statt dessen pflegen auf den ersten Blättern der Lebensgeschichte viele Heldentaten zu figurieren: die lange, anekdotenreiche Historie der Jugend-Streiche – wobei es von rührendster Bedeutung wird, daß irgendein Richard bei irgendeinem Konditor Orlandini Schillers Gedichte gegen Windbeutel umgetauscht haben soll.

Bevor der Leser diese Frühlingswiesen betreten darf, hat er in der Regel noch einen sehr monumentalen Eingang zu durchschreiten: die Ahnengalerie. Da hängen sie säuberlich nebeneinander – im Geschlechter-Saal, den die Verehrer des Meisters aus den knappen Notizen der Archive errichtet haben: Richards Vorfahren. Allen voran ein Samuel, geboren im Dreißigjährigen Krieg. Folgt ein Emanuel und dann wieder ein Samuel. Den alttestamentarischen Namen liebten die frommen Protestanten sehr; es gab Zeiten, in denen drei Samuels vom Stamme Wagner zu gleicher Zeit auf der Erde weilten. Diese Samuels und Emanuels blühten und verblühten als bescheidene Schulmeister in kleinen sächsischen Flecken: Kantoren, Organisten und Kirchendiener in einem – Vermittler zwischen ländlichem Volk und städtischem Geist, eherne Wälle gegen die Zerstörung christlich-bodenständigen Herkommens. Sie erwiesen ihren Mitbürgern den Dienst, die junge Brut für ein frommes, und, was das gleiche ist, für ein gehorsames und fleißiges Leben herzurichten. Ein guter Dorf-Schulmeister, schrieb der deutsche Drillmeister Ludwig Jahn, ist ein wichtiger Mann; ein Staat, der damit hinreichend versehen ist, braucht ein paar Regimenter weniger.

Urgroßvater Samuel wurde Adjunkt, nachdem er am Johannistag 1727 zur Befriedigung des Herrn Pfarrers und sämtlicher Kirchfahrt Probe gesungen hatte. Im Anstellungs-Dekret verpflichtete man ihn: solange der Emeritus am Leben, als dessen Substitut, nach seinem Absterben aber gänzlich und völlig den Gottesdienst mit Singen, Lesen, Beten und Orgelschlagen treulich zu verrichten, auch die Schuljugend zur Gottesfurcht in der unverfälschten Religion und sonderlich im Katechismo Lutheri anzuleiten. Dann ging es mit den Wagners weiter aufwärts – nicht gerade in Richtung auf den Himmel, aber doch auf die zu Gottes Statthaltern eingesetzten Herrn. Großvater Gottlob Friedrich wurde ein Studierter. Was die Vorfahren in Einfalt gelernt und lehrend weitergegeben hatten, wurde ihm zur Gottesgelehrtheit. Bald jedoch bog er von diesem Wege ab, um schneller emporzuklimmen. Als Steuer-Einnehmer erhob er am Rahnstädter Tor Kontribution von allen rohen und verarbeiteten Produkten. Das war ein Aufstieg! Der arme Theolog hatte, noch zur Zeit, da sein Erster unehelich geboren wurde, zu Taufzeugen niemand besseres gehabt als die Tochter eines Maurergesellen, einen Markthelfer und einen Seidenwirker. Im Hause des wohlbestallten städtischen Beamten verkehrte schon ein Ober-Einnehmer der Land-Accise. Aber auch Großvater Steuer-Einnehmer blieb noch im Bezirk der Vorfahren. Auch er wurde ein zuverlässiger Wächter der herrschenden Ordnung. Sohn Friedrich, Richards Vater, tat es ihm nach. Er war der einzige Beamte bei seiner Polizei-Direktion, der Französisch sprechen konnte, und wurde so Vertrauensmann des französischen Gouverneurs von Leipzig.

Der kleine Richard kam nicht aus einem Herrenstamm. Aber auch nicht aus einem jener Geschlechter, denen die schwersten Lasten aufgebürdet sind. Samuel, Emanuel und der jüngere Samuel – auch schon Aufgestiegene, auf Katheder und Kanzel Hinaufgestiegene, waren wohl noch so angesiedelt, daß sie den Schweiß der Unteren riechen mußten. Vom Großvater an traf die Wagners schon etwas der Glanz von oben.

Aber der Stammbaum ist der wackligste aller Throne, auf dem ein Mensch sich niederlassen kann. Ist dieser Friedrich Wagner, Königlicher Stadtgerichts-Aktuarius zu Leipzig und Mitglied einer Freimaurer-Loge, geboren im Geburtsjahr Beethovens, gestorben an der Völkerschlacht, wirklich der Vater des neunten Kinds, das Frau Johanna Wagner im großen Jahr zur Welt brachte? Man erzählt, daß Friedrich Wagner hinter den Kulissen des Thoma-Theaters viele schöne Freundinnen besaß – und daß, während seiner Abwesenheit, sein bester Freund, der Schauspieler und Maler Geyer, Frau Johanna tröstete, unterhielt und in öl malte. Es war noch kein Jahr seit dem Tode Friedrich Wagners vergangen, als die Witwe Freund Geyer heiratete. Und als einziges von den neun Wagner-Kindern gab Richard den Namen Wagner auf und nahm den Namen Geyer an. Aus Freundlichkeit für den Stiefvater, der Klein-Richard besonders gern mochte? Mit neun Jahren kam der Junge in die Dresdner Kreuzschule. Inzwischen war auch Geyer gestorben. In den Schul-Akten findet man unter Nummer 588 des fortlaufenden Schüler-Verzeichnisses die Eintragung: »Wilhelm Richard Geyer, Sohn des verstorbenen Hofschauspielers Geyer.« Weshalb trug Richard damals nicht den Namen des toten Wagner, sondern den Namen des ebenfalls toten Geyer – wenn nicht aus dem schlichten Grund, weil er ein Geyer gewesen ist?

Es wäre nicht notwendig, der Herkunft des kleinen Richard so detektivisch nachzuspüren, wenn nicht der große Wagner, ein intimer Freund des französischen Rasse-Forschers Gobineau, der Welt mit Pauken und Trompeten die Wichtigkeit des Ursprungs verkündet hätte. Von wo kam er? Von den Wagners oder von den Geyers? Er selbst hat Freund Nietzsche versichert, er sei ein Geyer. Um seine Autobiographie zu schmükken, suchte er das Bild eines Geyers. Und sogar sein Hofbiograph, Herr Glasenapp, teilt mit, daß Wagner in Geyer seinen Vater sah.

Und wenn dieser andere nun wirklich sein Vater gewesen ist: welcher Rasse entstammt dann der kleine Richard? Der jüdischen, wie der eingeweihte Nietzsche später meinte? Geyers Vater ist Aktuar beim Aufseheramt in Eisleben gewesen. Unter seinen Vorfahren gab es auch protestantische Pfarrer. Aber wen es da noch gab, das wissen wir nicht. Wußte Nietzsche es? Wußte Wagner es?

»Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt

und still sich freuend

ans Ende dieser stillen Reihe sich geschlossen sieht.«

Vielleicht konnte Richard nie, wie Goethes Iphigenie, still sich freuen; denn die zeitgenössischen Karikaturisten zogen ihn später, als er ein großer Antisemit geworden war, gern an seiner jüdischen Nase. Vielleicht konnte Wagner nur des Anfangs dieser stillen Reihe gern gedenken, des Urvaters Adam – und dann auch noch eines kleinen, schmächtigen, gutgelaunten und drolligen Mädchens, der Johanna Rosine, seiner Mutter, geboren zu Weißenfels an der Saale.

Doch mit dem Vater seiner Mutter, dem Großvater also, hat es schon wieder eine besondere Bewandtnis. Denn dieser Großvater war höchstwahrscheinlich nicht der Bäcker aus Weißenfels, J.G. Paetz, sondern – der Prinz Friedrich Ferdinand Konstantin von Weimar. Dieser Prinz, ein Bruder des regierenden Großfürsten Karl August, war vierzehneinhalb Jahre alt, als er sich mit der Bäckersfrau von Weißenfels einließ, und starb zu früh, um seiner Tochter Johanna Rosine, Richard Wagners Mutter, auf prinzliche Weise den Weg zu ebnen. Viele Opernhelden des Sohns bekamen kein einwandfreies Geburtszertifikat.

Aber Wagner-Sproß oder Geyer-Sproß, aus ›arischem‹ oder Mischmaschsamen erwachsen, aus fürstlichem oder kleinbürgerlichem Geblüt: im Mittelpunkt des Lebens der Vorfahren standen Katheder und Kanzel – und dazu vielleicht noch die Talmud-Schule. Das Allerheiligste der Familie, in welcher er groß wurde, war die Bühne.

Sie ist sein Blut und sein Boden geworden.

Ein Kind des Theaters

Es ist schon eine Weile her, daß die frommen Eltern des jungen Lessing im sächsischen Örtchen Kamenz die erschütternde Nachricht erhielten: ihr Junge sei in Leipzig Komödien-Schreiber geworden und gehe mit Komödianten um. Die Mutter weinte. Der erzürnte Vater beorderte den verlorenen Sohn mit strengen Worten zurück.

Fünfzig Jahre nach diesem Vorfall durfte der wohlbestallte Beamte Friedrich Wagner, ohne sein Ansehen zu schädigen, Schauspieler in sein Haus laden und sich selbst auf einer Liebhaber-Bühne betätigen. Die Komödianten waren Schauspieler geworden. Die hohe Dichtung hatte sie geadelt. Im ersten Jahr des Neunzehnten Jahrhunderts erblickte Schillers ›Jungfrau von Orleans‹ zu Leipzig das Licht der Welt. Als der Vorhang fiel, brach das verzückte Publikum in stürmischen Beifall aus. Es lebe Friedrich Schiller! Pauken und Trompeten mischten sich jubelnd ein. Nach der Vorstellung erwartete eine ehrfürchtige Gemeinde, zu beiden Seiten des Wegs Spalier bildend, den priesterlichen Poeten. Väter und Mütter hoben ihre Kinder empor: der ist es! da ist er! Um den Stücke-Schreiber war der Weihrauch des Gottesmanns. Die Bühne wurde die neue Kultstätte, die üppige Erbin der mager gewordenen Kirche.

Nicht alle Bürger wurden Gläubige des neuen Gotts. Viele klagten: nicht Lessing und Schiller und Goethe sind die Lieblinge des Volks, sondern Iffland und Kotzebue. ›Die Hussiten von Naumburg‹ stellten den ›Wallenstein‹ in den Schatten, ›Das Donauweibchen‹ die ›Zauberflöte‹. Wenn Hannchen unter dem Jubel des Parterres sang:

»Als ich auf meiner Bleiche

ein Stückchen Garn begoß,

da kam aus dem Gesträuche

ein Mädchen atemlos«

erinnerte das Theater an weniger feine Zeiten; da war es kein Heiligtum gewesen, sondern eine Stätte kräftiger Volksbelustigung. Wie der Leipziger Tempel Thalias schon aussah! Er scheint, grollte man höhnisch, zu jenen heiligen Gebäuden zu gehören, bei denen es, wie bei alten Kirchen und Rathäusern, offenbar ein Verbrechen ist, auch nur einen einzigen Stein zu verrücken oder die verwitterte Farbe aufzufrischen. Und der Hausherr, Franz Seconda, ein kleiner gebückter Alter mit entsetzlich dickem Kopf und vorstehenden Glasaugen, paßte sehr genau in dies verwunschene Schloß. Der servile und grobe Theater-Direktor sah aus wie der Häuptling einer Bande von Faxenmachern.

Nein, Onkel Adolph, Friedrich Wagners Bruder, fühlte sich nicht wohl in diesem neuen Gotteshaus. Seine Liebe gehörte der Antike, den italienischen Klassikern und den deutschen Philosophen. In Jena hatte er Fichte kennengelernt und von Schiller Komplimente über schlechte Verse entgegengenommen. In Dresden war er Tieck nahegetreten. Mit Jean Paul stand er in ständigem Briefwechsel. Als Brockhaus 1812 sein Konversations-Lexikon herauszugeben begann, gehörte Adolph Wagner zu den ersten Mitarbeitern. Was hat dieser Träger einer gediegenen Bildung bei Gauklern und Spaßmachern zu suchen? Sollen sie lieber wieder, wie einst, in ihrer Bude vor dem Tor dem Volk ihre Kunststückchen zeigen! Sollen sie lieber wieder, wie einst, mit ihren Theater-Friseuren, Säuglingen, Papageien und Meerschweinchen über die Landstraßen rumpeln!

Als Adolph Wagner jung gewesen war, unterstand der Chef solch einer Bande dem ›Directeur de plaisir‹; er hatte aufzupassen, daß dies Plaisir auch keinen Schaden anrichtete. In der Nähe von Universitäten waren Schauspiel-Gesellschaften nicht geduldet; eine weise Obrigkeit wußte ihre Herde vor den Zigeunern zu schützen. Dann aber drangen sie vor, bis in die Herzen der Städte. Zum Unglück! Denn wie wenig haben sie sich geändert. Wo sie sind, ist Zuchtlosigkeit und Roheit. Kann man nicht jeden Abend noch erleben, wie das Parterre außer Rand und Band gerät? Da klopft sich mancher junge Fant den Bast von den Händen. Das gleicht einem Flegel-Convent. Immer wieder muß man sie ermahnen: enthaltet euch allen Lärmens! Übernehmt euch nicht beim Applaudieren! Bringt keine kleinen Kinder mit! Wird die Gardine aufgezogen, so hat äußerste Ruhe zu herrschen! Hat jemand das Bedürfnis, während des Spiels hinauszugehen, so knalle er nicht die Türen zu! Auch ist es streng verboten, die Garderoben der Schauspielerinnen zu betreten.

Was muß ein stiller Privat-Gelehrter wie Adolph Wagner, der ›König Ödipus‹ übersetzt und Cäsars Schriften eingeleitet hat, am Altar der Thalia nicht alles erleben. Noch ist der Vorhang nicht auseinandergegangen, die melancholischen Töne einer sanft dahinschmelzenden Musik wehen schon im voraus die Ahnung künftiger trauriger Szenen ins fühlende Herz – da wird es plötzlich im Zuschauerraum ungewöhnlich lebhaft. Die Köpfe drehen sich. Ein Scharren, Kratzen, Pochen und Pfeifen überlärmt den sanften Schwung der göttlichen Melodie. Aus einer Loge dringen blendende Strahlen ins Dunkel. Sonne hinaus! gröhlt es. Die Sonne gehorcht. Die stadtbekannte Dame, deren glitzernder Kopfputz, vom Licht der Bühne getroffen, so grell erstrahlte, verschwindet. Das derbe Gelächter der Leipziger prasselt dröhnend hinterdrein.

Nein! Onkel Adolph kann in dieser jüngsten Weihestätte nur eine Marktbude sehen, in der sich Gecken und wenig schamhafte Weiber zur Schau stellen. Diese eitlen Fratzenschneider können ihre große Nummer nicht oft genug anbringen, so daß man auf den Opernzetteln ein geneigtes Publikum um gütige Verschonung wegen der ungebührlichen Wiederholung von Arien bitten muß. Nein! Thalia ist keine himmlische Muse. Es bleibt eine unüberbrückbare Kluft zwischen den Menschen vom Theater und den Gebildeten, zwischen dem Schein der Szenen und dem Sein echten bürgerlichen Strebens … Wenn diese Kluft nur bliebe! Aber ist nicht die eigene Familie schon den Komödianten verfallen? Das begann mit Friedrichs Vorliebe für Theaterstücke und Schauspielerinnen. Das wuchert jetzt fort mit der zweiten Ehe, die Friedrichs Witwe eingegangen ist. Ein Komödiant ist Vater der Neffen und Nichten Onkel Adolphs geworden. Wo will das enden?

Die gelbe Postkutsche setzte im August 1814 die verwitwete Wagner, neununddreißig Jahre alt, wiederverehelicht mit dem vierunddreißigjährigen Geyer, in Dresden ab. Hier war es, als hätte es nie einen Napoleon und eine Völkerschlacht und einen verlorenen Krieg und das Lazarett-Fieber gegeben. Rotröckige Garde-Grenadiere hängen ihre langen Beine aus den Fenstern der Schloß-Gasse heraus, ein Strickzeug auf dem Schoß. Der Posten am Tor schmökert in einem Roman der Leihbibliothek; friedlich lehnt das Gewehr an der Wand. Eine Kolonie von Hofräten erster bis vierter Klasse ziert die Residenz. Vom Hof-Marschall bis zum Hof-Bratenwender und zur Hof-Silberwäschersfrau kreist alles um die königliche Sonne, die drei Fünftel ihres Reichs verloren hatte.

Das Theater lag breit im Strahlenkranz des königlichen Gestirns. Ein tüchtiger Musikus wurde sehr geschätzt, weil sein Bruder Kammerdiener war. Ein Tenor wurde nicht engagiert, weil der König eine Ähnlichkeit mit jenem Geheimen Rat von Anstetten herausfand, der ihm nach der Schlacht von Leipzig die Gefangenschaft angekündigt hatte. Das Theater war ein Hof-Park, in dem auch Bürgerliche sich bescheiden ergehen durften. Am Sonntag war es den Dresdnern erlaubt, ihrem Wohlgefallen am Spiel ungehemmten Ausdruck zu verleihen. An den Wochentagen, wenn der Hof zugegen war, hatte man Rücksicht zu nehmen auf den königlichen Widerwillen gegen alle Ausbrüche des Gefühls.

In dieser Welt siedelte der Königlich Sächsische Hofschauspieler Ludwig Geyer seine Wagners an. Als die verwitwete Frau Aktuar, Mutter vieler Wagner-Kinder, dem Hofschauspieler auch noch ein Geyer-Kind bescherte, erhielt die kleine Cäcilie Taufpaten, deren keins seiner Stiefbrüder und Stiefschwestern sich rühmen konnte: einen Hof rat, einen Hofmaler und einen Hofschauspieler. Geyer hatte tausend Taler im Jahr und das Nest mehr als voll. Deshalb mußte auch seine zweite Muse mitverdienen, die Malerei. So verwandelte er sich zu Zeiten in einen Hofmaler und schuf in dieser Eigenschaft ein würdig angeordnetes, lebensgroßes Bild der Königin von Sachsen. Hier konnten die Dresdner ihre teure Landesmutter mit dem ihr so eigenen Ausdruck von Majestät und Milde wiedererkennen; auf dem Tisch, im Halbdunkel, war die Büste des Königs zu sehen. Die hohe Dame war sehr zufrieden und gab dem Porträtisten den Auftrag, auch ihren Bruder, den König von Bayern, abzukonterfeien. In München pinselte sich dann der Maler-Komödiant erfolgreich durch die ganze Hofgesellschaft. Binnen sechs Wochen entstanden dreißig Hof-Gesichter. Dieser Geyer war ein Allerweltskerl: Darsteller von Liebhabern und Bonvivants, Charakter-Spieler und Komiker, ein geschätzter Tenor, ein Maler allerhöchster Personen – und dazu noch ein Dichter. Im Maler Klaus, der Hauptfigur seines Stücks ›Der Bethlehemitische Kindermord‹, schuf er sich das poetische Selbst-Porträt: einen gottbegnadeten Künstler, der, gleichgültig gegen das alltägliche Treiben alltäglicher Menschen, nur dem Schönen und Hehren lebt. Und es spricht der hehre Klaus, Lohengrins Ahnherr, in gereimten Alexandrinern zu seinem weniger hehren Weib:

»Vom Himmel ziehst Du mich beständig doch herunter,

Erschlaffst die Phantasie mit lauter Alltagsplunder.

Der liebe Ehestand – ach ja! es ist wohl wahr,

Ist stets ein Feind der Kunst – das zeigt sich offenbar.

Du schlägst mit Prosa tot, was ich begeistert fühle.

Sprech ich von meiner Kunst, drehst Du die Kaffeemühle.

Liegt mir ein großer Plan zu einem Bild im Kopf,

So klagest Du und zeigst den leeren Buttertopf.«

Dann geht doch noch alles gut aus. Der reiche Graf kommt. Klaus: »Sie sind – darf ich es glauben …« Frau Sophie: »Der Retter in der Not«… Zwar war der Hofschauspieler, Hofmaler und Hofdichter Joseph Geyer nur der kleine Satellit einer großen Sonne, glänzend im fremden Licht. In seinen Träumen aber war er selbst ein Stern erster Ordnung. Eine Leuchte, welche die weniger begnadeten Mitmenschen zum tiefen Born altdeutscher Weisheit zurückführte: »Die Juden haben uns noch niemals Glück gebracht.«

Die Kulissenluft um den Stiefvater wirkte auf den kleinen Stamm stärker als das ferne Grollen des Onkel Adolph, der jeden Tag klarer erkannte, wohin der Geyer die Jungen des Wagner-Nestes verschleppt hatte. In den Thalien-Stall! Rosalie betrat mit sechzehn die Bühne, Klara mit dreizehn, Louise schon mit zehn. Onkel Adolph gratulierte zum Debüt seiner ältesten Nichte nicht gerade stürmisch. Sie möge sich nicht von diesem Schein- und Lügen-Leben um ihr wahres Sein betrügen lassen: ein reines, demütiges Herz voll Liebe und Frömmigkeit. Schließlich wurde auch noch Albert, der Älteste, verlockt. Er gab das Medizinstudium auf und ließ sich als Sänger ausbilden. Stiefvater Geyer warf ihm vor, nur Bequemlichkeit habe ihn zur Wahl dieses Berufs getrieben. Aber das Vorbild war stärker als die Predigt.

Ein rasender Strom riß sie alle los vom sicheren Boden. Und wie so ein Wagner-Sproß nach dem andern das Sein dem Schein opferte, hielt Onkel Adolph die Bitterkeit nicht mehr zurück. »Ich kann einmal«, schrieb er, »wie ich diesen Stand mit tieferem Blick durchschaue, nicht anders, als ein Leben, das daran hingegeben wird, für weggeworfen erkennen. Es bedarf für den, der das Schauspielerwesen kennt, keiner größeren Erörtertung darüber, wie sehr es den Menschen ausbrennt, aushöhlt und verflacht.« Onkel Adolph saß in seiner Studierstube, eine hohe, spitze Filzmütze auf dem Kopf, Berge von Büchern drumherum und sandte fürchterliche Verwünschungen hinaus. »Die wilden Wirbel und Strudel äußeren Lebens«, schrieb er, »und das lügenhafte Gaukeln des inneren sind ein zu greller Gegensatz, eine zu arge Spannung, als daß ein weibliches Wesen zumal davon nicht auseinandergerissen und zerstört werden sollte.« Ohne Echo verhallte das ferne Grollen des unerbittlichen Manns.

Der kleine Richard atmete im Schöße der Seinen nichts als Theater. Es war in den Gesprächen am Alltag. Es war im Mittelpunkt aller häuslichen Feste, die der Familienvater – Schauspieler, Sänger, Regisseur und Dichter – mit Aufführungen eigener Werke beging. Auch nahm Vater Geyer den Knaben zu Proben ins Theater. Er hatte einen Stuhl in der Schauspieler-Loge, die mit der Bühne in Verbindung war. Er spielte sogar einmal, ganz in Trikots eingenäht, einen Engel mit lieblichen Flügeln. Ihm trat das Spiel nicht als geheimnisvoll-lokkender Schein entgegen. Dort, wo Wirklichkeit und Schein sich mischen, im Bezirk der Kronen aus Pappe und der Gräfinnen aus Schminke wuchs er auf. Im Boden aus Brettern schlug er Wurzeln. Aus ihm zog er alle Elemente zum Aufbau seiner Existenz. Und als er, achtjährig, auch den zweiten Vater verlor, nahm Schwester Rosalie, seit einem Jahr Königlich Sächsische Hofschauspielerin, den Jungen an die Hand – auf denselben Weg.

Die Mutter steckte ihn in die Schule. Aber der Unterricht war nicht viel mehr als eine peinliche Unterbrechung des Lebens in den Kulissen. Der kleine, melancholisch-reizbare Bursche saß mit böse aufgestemmten Armen vor seinen Heften und rechnete nach: jetzt ist diese Szene dran, jetzt jener Auftritt. Schon konnte er aus der Fülle seiner Bühnen-Erfahrungen der Mutter ein kleines Virtuosen-Stückchen hinlegen, um aus der unwirklichen Wirklichkeit der Schularbeiten in die wirkliche Wirklichkeit der Bühne zu gelangen. Ein prachtvolles Theater-Schluchzen rührte Frau Johanna. Und die Witwe zweier Komödianten, eines Amateurs und eines Hofschauspielers, gab dem Sohn der beiden die Bahn zum Glück frei. Der kleine Bruder der Hofschauspielerin Rosalie strolchte selig durch die Welt aus buntem Nichts. Die Freunde und Freundinnen der Schwester wurden seine Verwandtschaft.

In dieser großen Theaterfamilie war einer, der ihn besonders anzog: ein kleines, hageres, krummbeiniges, wackliges Männlein mit einer mächtigen Brille auf der großen Nase. Bisweilen trat es, aus der Probe kommend, ins Haus am Judenhof ein, um mit der verwitweten Geyer zu plaudern. Dann flüsterte der erregte Knabe dem Schwesterchen Cäcilie ins Ohr: »Du, der da ist der größte Mann, der lebt. Wie groß der ist, kannst du garnicht begreifen.« Richard begriff es. Als er zum ersten Mal die steifen Finger hatte über die Tasten stolpern lassen, kam ›Wir winden dir den Jungfernkranz‹. Tausend Richards im ganzen Land plätscherten selig in der süßen Musik des ›Freischütz‹. Es lallte der Berliner Philosoph ›Wir winden dir den Jungfernkranz‹. Der Polizeidirektor sang mit Begeisterung ›Durch die Wälder, durch die Auen‹. Der Hoflakai krächzte heiser ›Was gleicht wohl auf Erden‹. Der österreichische Grenadier grölte den Jäger-Chor. Fürst von Metternich tanzte nach dem Ländler der Böhmischen Bauern. Und die Jenaer Studenten sangen ihren Professoren den Spott-Chor vor. Der kleine Richard studierte auf einen recht diabolischen Ausdruck in Gebärde und Stimme für einen gehörig rauhen Vortrag des ›Hier im ird’schen Jammerthale‹. Auch baute er mit Kameraden die Wolfsschlucht auf. Greuliches Getier wurde fabriziert, vor allem ein großer Eber, der mit gewaltigen weißen Hauern furchtbar daherschnurrte.

Als Carl Maria von Weber, am Ende seines Lebens, in den Jahren, da die Tage der Postkutsche gezählt waren, dem romantisch verklärten Postillon-Deutschland seine wehmütige Liebe nachsang, wurde auch der kleine Sachse Richard von diesem Heimweh ergriffen. Außerdem bewunderte er diesen Mann, wie er, vor seinem Orchester, mit zartem Zepter die gewaltigen Tonmassen lenkte. Die süßen Klänge folgten brausend dem Zauberstab. Und der Junge fühlte: »Nicht Kaiser und nicht König, aber dastehen und so dirigieren.«

Der Herrschaftstraum eines Lebens.

Revolutiönchen

Er wurde zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn … und konnte sich an keine Schule gewöhnen. Er war nicht faul; so nebenher machte er aus dem ›Hamlet‹ und ›Macbeth‹ und ›König Lear‹ und ›Götz‹ eine Monster-Schau eigener Produktion zurecht. Aber er war nicht bereit, sich die staatlich vorgeschriebene Bürde, wie sie alle Schuljungens tragen, aufpacken zu lassen. Er wollte erfreut, er wollte angesprochen werden.

Der kleine Mann wurde angesprochen bei der Zillmannschen Stadtmusik im Dresdner Großen Garten. Wenn die Instrumente gestimmt wurden, fühlte er, daß er lebte. Das Anstreichen der Quinten auf der Violine machte ihn besonders glücklich. Man gab ihm einen Geigen-Lehrer und dann noch einen für Kontrapunktik – aber er wollte keine Magister und keine Finger-Akrobatik und kein Exerzieren mit Noten; er wollte sich sowas Himmlisches wie Beethovens A-Dur-Symphonie machen.

Da ihm ihre Methoden, zu seinem Ziel zu kommen, nicht gefielen, fand er einen eigenen Weg. Er schrieb Symphonien und Quartette Beethovens Note für Note ab und wurde ein zierlicher Kopist. Er lud sich eine ungeheuere Arbeitslast auf und trug sie mit Vergnügen. Auf sein erstes Notenpapier hatte er ›Lützows wilde, verwegene Jagd‹ geschrieben. In zehn Knabenjahren brachte er es soweit, einen Klavier-Auszug aus der ›Neunten‹ herzustellen.

Als er siebzehn war, im Jahre 1830, trat Schwester Rosalie in einer seltsam stürmischen Oper auf. Sie hieß ›Die Stumme von Portici‹. Wie Blitze wetterten die Rezitative daher. Im Sturm ging es zu den Chor-Ensembles über. Selbst der solideste Bürger geriet in einen Aufruhr, der sich auch am Ausgang des Theaters noch nicht recht legen wollte. Die Rebellion brauste über die Szene und den jungen Zuschauer Richard Wagner – und bald auch über die Straßen von Leipzig.

Es war eine aufgeregte Zeit. Schon wagte sich ein Sachse bis zu der Frage vor, ob nicht diese modernen parlamentarischen Einrichtungen auch für sein Land gut wären. Dem Neugierigen antwortete der greise Bürgermeister von Freiberg: er könne sich keinen Vorteil davon versprechen; wo es Landesvertretungen mit öffentlichen Verhandlungen gäbe, bildeten sich auch sofort verschiedene Parteien, und daraus entstände wiederum Streit und Haß, während in Sachsen alles einig und zufrieden sei … Aber es war eben in Sachsen alles uneinig und unzufrieden.

Wer war unzufrieden? Jedermann. Und was wollte jedermann? Der eine dies und der andere das. Die Beschwerdeliste war lang und bunt. Die Herren Räte bilden eine Gesellschaft, die hermetisch abgeschlossen ist, klagten die einen. Der Baumeister Erkel bestellt eiserne Bettstellen für das erweiterte Johannis-Spital außerhalb Sachsens, klagten die anderen. Vom Buchhändler Brockhaus ist eine neue, teuflische Erfindung eingeführt worden: die Schnellpresse, murrten die Betroffenen. Das ging so endlos weiter. Die Lohnkutscher hatten eine Wut auf den Post-Stall am Roßmarkt mit seinen gewaltigen Wagenmassen. Und viele haßten die korrupte Polizei. Sie dulde die Installierung jener ›ripots‹, jener ›Ratten‹, in denen leichtsinnige Leipziger gutes Geld verspielten. Und weshalb unternahm sie nichts gegen Magistratspersonen, die in den Freudenhäusern auf dem Klitschergäßchen ihre stadtbekannten Absteige-Quartiere hatten? Die Leipziger gehörten zu einem Stamm, der nicht leicht gegen die Obrigkeit aufbegehrte; am ehesten noch, wenn die Sexualmoral im Spiel war.

Da kam noch zu allem hinzu: die Behörden verboten, mit Rücksicht auf den katholischen Hof, den Aufmarsch zur Feier eines protestantischen Erinnerungstags. Man zog auf die Klostergasse und warf dem Polizeidirektor das Straßenpflaster ins Fenster. Patrouillen durchquerten die Stadt. Am Brunnen vor der Tuchhalle erschlugen sie einen Kommis. Tausende pilgerten zu seinem Begräbnis. Die Polizei durfte sich nicht blicken lassen. Das geschah im Juni des Jahres 1830.

Am letzten Julitag läuteten die Pariser Sturmglocken. Der alte Lafayette verkündete: »Die Freiheit wird siegen, oder wir werden alle zusammen sterben.« Wer keine Flinte hatte, nahm einen Degen. Wer keinen Degen hatte, nahm einen Stock. Mit den Fäusten eroberten sie die Kanonen. Unter dem Feuer der Gewehre kletterten Schüler der École Polytechnique, die Waffe in den Zähnen, zur Galerie des Louvre hinauf und stürzten die Schweizer hinab. Die Bäume der Boulevards wurden gefällt und zu Barrikaden geschichtet. Straßen wurden aufgerissen, Steinblöcke mannshoch getürmt, Bretter, Balken, Schilder, Bettstellen, Fässer, Buden, Karren, Cabriolets aufeinandergehäuft. Auf Notre Dame, auf dem Louvre, auf den Tuilerien ging die dreifarbige Fahne hoch. Die Pariser hatten sich einige gestohlene Freiheiten zurückgeholt … Den Sachsen waren keine gestohlen worden, weil sie gar keine besessen hatten. Aber der Sturm, der vom Westen kam, schmiß auch in Leipzig einiges um.

Auf dem Brühl fand ein Polterabend statt. Freunde, Nachbarn und krachlustige Straßenjungen zerschlugen, nach alter Sitte, vor dem Haus des Brautpaars Töpfe und Teller. Polizei griff ein. Ein Schneiderlehrling, der im Tor stand, wurde verhaftet. Der Meister trat für seinen Jungen ein. Die Menge jagte die Polizisten davon. Wieder wurden dem Polizei-Direktor von Ende die Scheiben zertrümmert. Studenten riefen: »Burschen heraus!« Franzosen-Freunde jubelten: »Vivat Lafayette.« Alles schrie: »Es lebe die Freiheit.« Sechsundzwanzig Laternen wurden unter Mitwirkung handfester Schlossergesellen umgeworfen. Am Abend einer totalen Mondfinsternis.

Der Magistrat von Leipzig dekretierte: Lehrlinge und Gesellen sind ab neun zu Haus zu halten, die Häuser sind um zehn zu schließen. Die Bürger wurden wohlmeinend ermahnt. Der Rektor packte seine Studenten beim point d’honneur. Das Volk aber wiederholte die Kraftprobe gegen brennende Lampen und frisch eingesetzte Fensterscheiben. In dieser Nacht jedoch schien der Mond sehr hell. Um halb zehn fegte ein Reiter-Piquet durchs Grimmaische Tor und veranstaltete ein Trab-Reiten, die Gassen entlang.

Die Herren gaben etwas nach. Der Magistrat sagte öffentliche Rechnungslegung zu. Der Herr von Ende stellte seine Abdankung in Aussicht. Der Rektor Krug entließ die eingekerkerten Studenten. Und der Buchhändler Brockhaus, der vergeblich darauf hingewiesen hatte, daß seine Druckerei in der Querstraße hundertzwanzig Menschen ernähre, versprach, diese jungen Ungeheuer, die man Schnellpressen nannte, in den nächsten vier Wochen nicht loszulassen. Inzwischen zog die Menge in die Häuser mißliebiger Amtspersonen, zertrümmerte ihre Habe und warf auf die Straße, was auf schnellerem Weg nicht zu zerstören war. Der Schüler Richard Wagner machte begeistert mit. Er erbeutete den Fetzen eines roten Vorhangs und kam sich schon fast wie ein Student vor. Die verehrten Herrn Studenten marschierten an der Spitze.

Wenn die Polizei machtlos wird, pflegt die gefährdete Ordnung einen neuen Beschützer herbeizuzaubern, aus der Mitte der Aufrührer selbst. Sie spaltet die Gruppe der Rebellen in gute und böse, indem sie also zu ihnen spricht: Ihr habt viel gegen uns, mit Recht; und es soll anders werden. Aber paßt nur auf, daß Euch der Pöbel nicht frißt. Das Gemeinwesen ist in Gefahr. Alle Wohlgesinnten sind zu seiner Rettung aufgerufen – zeigt, daß ihr Wohlgesinnte seid! Dann erkennen die Guten, daß ihr Platz auf Seiten der Ordnung ist, mit der sie unzufrieden sind, nicht auf Seiten der Unzufriedenen, deren Hunger erschreckend ist. Nach dieser Erkenntnis werden die guten Rebellen mit einer weißen Armbinde versehen und dürfen auf die bösen schießen.

Zu den Aufrührern, die auf diese Weise zum Guten bekehrt wurden, gehörten vor allem die Studenten. Professor Krug, der einst Kants Nachfolger in Königsberg gewesen war, sprach also zu ihnen: »Wirkt tatkräftig mit an der Erhaltung von Ruhe und Ordnung!« Nach dieser Ermahnung zogen sechs bewaffnete Abteilungen mit der Losung ›Gesetz und Ordnung‹ durch die aufgeregte Stadt. Das Wort Polizei lag noch immer in Acht und Bann; man sagte jetzt lieber ›Sicherheitsdeputation‹. Sie wachte nun an der Stadtgrenze mit Säbel und Schläger. Gestern noch war man ein Ruhestörer gewesen. Jetzt hält man von Amtswegen Wanderburschen an, revidiert Pässe, stellt Bons aus und trinkt unmäßig viel Bier, auf Kosten der Stadt. Das Haupt-Quartier der akademischen Retter war das Grundstück des Buchhändlers Brockhaus, der seine Druckmaschinen nicht besser schützen konnte. Sein kleiner Schwager, Richard Wagner, hatte auf diese Weise viel Gelegenheit, den bewunderten Studenten näherzukommen.

Ein protestantischer Gedenktag war der Auftakt des Revolutiönchens gewesen. Ein anderer wurde zum Regenbogen nach dem Gewitter. Der Friede war wiederhergestellt. Die Garnison ging ohne Waffen im Zuge mit; denn ein altes Recht, an das man sich erinnerte, verbriefte den Bürgern, daß kein Bewaffneter die innere Stadt betrat. Archidiakonus Goldhorn, einen Kelch in der Hand, führte die Gruppe der Geistlichen, welcher sich auch der katholische Klerus, der griechische Archimandrit und der jüdische Rabbiner anschlossen. Die Innungen erfreuten die Zuschauer mit den Insignien ihres Berufs: Maurer und Zimmerleute zeigten Hämmer, Äxte und Winkelmaße, die Bäcker ihre alte Schwedenfahne. Voran schritten Greise und Kinder, Sinnbilder der Vergangenheit und Zukunft. Die Bürgerschaft ließ dem Rektor einen silbernen Pokal und der Studentenschaft eine von Leipziger Jungfrauen gestickte Fahne überreichen.

Ist das Revolutiönchen nicht aus demselben bunten Stoff gewesen wie Rosalies stürmische Oper zuvor? Wie wirksam kamen die Chöre der Lehr jungen und Gesellen! Und danach, wie graziös abgesetzt, die besonneneren, aber nicht weniger effektvollen Soli der Meister. Der Mond leuchtete nicht, die Laternen wurden gelöscht – und aus dem Dunkel hervor brach der Ruf: »Es lebe die Freiheit!« Dieser leckere Klang mit den zwei schnell aufeinander folgenden, heiter-vorbrechenden Ei’s! Er ging dem Siebzehnjährigen süß ein. Seinen Leuten wird diese Freiheit nicht ganz so köstlich gemundet haben. Schwester Louises Mann, der Buchhändler Brockhaus, hatte die Aufrührer aus sehr bedrohlicher Nähe kennengelernt. Die verwitwete Frau Hofschauspieler Geyer lebte von einer königlichen Pension. Und Schwester Rosalie bezog eine königliche Gage. Den Brockhaus und Geyers und Wagners kann also nicht sehr wohl zumute gewesen sein, als die Schlossergesellen begannen, einige Riegel zu sprengen. Nur Onkel Adolph, der Ideen-selige Schwärmer, hatte sich des ›Gemeingeistes‹ erfreut; so sei doch nun manches Heilsame zur Sprache gekommen und habe den sträflich übermütigen, selbstgenügsamen Materialismus der kaufmännischen Welt verjagt. Von oben, vom Thron her, meinte der Onkel, sei der Wille gut und rechtschaffen; und wenn noch Dissonanzen des alten aristokratischen Kolbenregimentes mit durchdrängen, so seien sie bestimmt, wie in der Musik kontrapunktisch aufgelöst zu werden.

Diese Operation hatten die freiheitlichen Retter mit der weißen Binde schnell vollführt. Dem Siebzehnjährigen fiel wohl nichts weiter auf. Er sah in Schwager Brockhaus, der inzwischen zum Vize-Kommandanten der Kommunal-Garde befördert worden war, einen sächsischen Lafayette und in den Studenten, die immer an der Spitze marschierten, hin und zurück, die großen Vorbilder. Scharfe Beobachter erkannten, daß in den jungen aufsässigen Sachsen die künftigen Philister juckten und heraus wollten. Vor den Augen des Theaterkindes Richard erstrahlte die bunte Hoffnung der Nation im Glanze eines Fessel-Sprengers, der zugleich ein Ordnungs-Hüter ist.

O schöne Burschen-Herrlichkeit! Fast noch schöner als das Theater! Kein Vorhang geht herab nach einem kurzen Traum. Das ist ein ewiges Promenieren und Paradieren und Poussieren und Politisieren und Kostümieren. Hohe Gestalten stolzieren in altdeutschen Röcken herum, mit klirrenden Sporen und Feder-Barett, den treuen Schläger zur Seite, ein derbes deutsches Wort im derben deutschen Maul, jederzeit bereit, aus dem sächsischen Athen ein sächsisches Sparta zu machen. Der Schuljunge Richard strolchte auf ihren Kneipen herum, in der ›Grünen Linde‹ am Peterssteinweg. Hier verkehrte, von gleich zu gleich mit Karl Alwill Graf zu Solms-Tecklenburg auf Schloß Sachsenfeld, mit Bernhard von Bismarck-Schönhausen (der einen Bruder Otto hatte), mit Karl Maximilian Ehregott Edler von Planitz, mit Karl Louis von Beust – der ganz bürgerliche Richard, ein Pennäler im Begriff, der Schule endgültig zu entlaufen. Mit dem Studenten-Jargon war er bereits vertraut wie ein Alter Herr. Es lebe die Saxonia: blau-weiß!

Und eines Tages hatte er sogar den tollen Mut, dem Senior dieser ›Saxonia‹, einem Sieger im Kampf gegen Finken, neupreußische Hünen und lusatische Recken, gegen Märker, Burschenschaftler, Markomannen und Hallische Thüringer, ein vertrauliches Schmollis anzubieten. Der Herr von Schönfeld nahm den kleinen Bürgerbengel aufs Korn, prüfte ihn und stellte ihm zur Bedingung: binnen heute und vier Wochen zeigst du mir Deine Matrikel – oder ich erkläre dich in Verruf. Acht Tage später wies der angehende ›Fuchs‹ sein Papier vor. Adolf von Schönfeld, Königlich-Preußischer Landrat in spe, las: studiosus musicae – und lachte schallend. Wer macht eigentlich Musik? Nur ein verliebter Zierling!

Der angehende Musikstudent hätte seinem Senior das Studium seiner Wahl kaum plausibler gemacht, wenn er ihm die Phantasien, Sonaten und Ouvertüren des jungen Komponisten Richard Wagner, die sich inzwischen zu einem kleinen Berg gehäuft hatten, vorgezeigt hätte. Was zählte das vor Kerlen, die eine im Trab vorbeifahrende Droschke durch einen einzigen Griff in die Speichen anhalten konnten! Das Füchschen wußte, was er seinen Kameraden schuldig war, und hing bald nach seinem Eintritt in fünf schweren Affären mit den furchtbarsten Schlägern.

Der Freiheitskampf war nicht überall so gemütlich ausgegangen wie in Leipzig. Warschau war von den Russen genommen worden. Einundzwanzigtausend Polen hatten die preußische Grenze überschritten. Die Heimatlosen waren auf dem Weg nach Frankreich. Schon eine Stunde vor Leipzig wurden die Freiheitshelden mit Jubel begrüßt. Der Professor Krug zog sich den Unwillen seiner Mitbürger zu, als er erklärte, Polen sei nicht fähig zu staatlicher Selbständigkeit. Polen war der sichtbarste Märtyrer der neuen Freiheit. Richard war entzückt von den stolzen und schönen Gestalten. Sie kräftigten seinen Glauben an die Freiheit, der in Kintschys Konditorei bei Schokolade und Kuchen, unter dem Vorsitz des Dichters Laube, gut genährt wurde.

Auf einem Ball im Hôtel Pologne fragte der literarische Herold des ›Jungen Europa‹ seine Tänzerin, ob sie nicht auch der Ansicht sei, daß unser jetziges Ehegesetz geändert werden müsse. Richards Schwester antwortete: muß es gleich sein?

Nektar und Ambrosia in Magdeburg

Richards Vaterstadt ist kräftig in die Breite gegangen. Die alten Mauern, viel zu eng für das Leben, das zwischen ihnen herangewachsen ist, sind nicht mehr. Wo einst der strenge Wall sich erhob, locken jetzt Pappel-Alleen zum Ausflug in die Weite.

Sie ist garnicht mehr so weit. Wie lange dauert die Fahrt von Leipzig nach Dresden? Mit der gelben Kutsche drei Tage, erinnern sich die Älteren. Jetzt brauchen Reisende, die es eilig haben, nicht mehr als elf Stunden. Und da gibt es einen Mann, namens List, dem selbst diese Eile noch viel zu langsam ist.

Er bringt einen eisernen Schnell-Läufer nach Leipzig. Das Monstrum heißt Komet und will den Wettlauf mit den hurtigsten Pferden aufnehmen. Die Leipziger staunen. Aber schließlich ist dieser Komet nicht das erste jener neuen Ungeheuer, die den Ahnen nicht einmal im verrücktesten Traume erschienen. Die ganze Stadt ist seltsam verwandelt. Wo einmal Bäume und Blumen wuchsen, sind jetzt Kammgarn-Spinnereien emporgeschossen. In ländlichen Vorstädten qualmen die hohen Essen der Eisengießereien.

Auch die Wälle der Moral hat man geschleift; eine Bastion nach der anderen ist niedergelegt worden. In tosenden Büchern brüllt eine neue Zeit. Die lauten Schreiber schießen üppig ins Kraut; denn Leipzig, der berühmte Messe-Platz, der mit ganz Europa in Verbindung steht, die blühende Universität, die das gebildete Bürgertum empfänglich macht für neue Ideen, die Stadt der Buchhändler, die (Österreich und Preußen zum Verdruß) den mildesten Zensor hat, ist eine fette Weide für diese schreibenden Monstra. Im ganzen übrigen Sachsen herrscht Friedhofsruhe. Die deutschen Emigranten in Paris spotten schon: die Folgen, welche die Juli-Revolution für Deutschland gehabt hat, liegen darin, daß die Sachsen statt eines Fürsten jetzt zweie haben. In Leipzig aber ist eine poetische Drachensaat aufgegangen.

Sind denn das noch echte Dichter, Künder ewiger Schönheit? Das treibt sich ganz ungeniert auf dem Markt herum. Die reinste Phantasie begattet sich mit dem gemeinsten Alltag. Und die Kinder dieser Verbindung, alle diese tollen lärmenden Romane, machen Stadt und Land unsicher. In vielen Winkeln des Landes saßen viele alte Herren und schimpften über die unverschämte neue Zeit.

Irgendwo in Preußisch-Thüringen lebte der Patriot Ludwig Jahn, Veteran von anno Dreizehn. Vor zwanzig Jahren, beim Einzug in Paris, hatte der kolossale Kerl mit dem mächtigen blanken Schädel und dem gewaltigen wallenden Bart seine große Stunde gehabt. Damals prangten auf dem Triumphbogen vor den Tuilerien, angeschirrt an den Wagen der Göttin des Siegs, jene vier antiken Rosse aus vergoldeter Bronze, die zwanzig Jahre zuvor aus Venedig gekommen waren. Der Rekke Jahn ergriff einen Hammer, kletterte hinauf, sprang in den Wagen, stellte sich neben die Göttin und fauchte sie also an: »Du hast mit deinen Lügenbulletins den Mund immer sehr voll genommen – nun soll er dir für alle Zeit geklopft und gestopft werden.« Dann schloß er mit zwei kräftigen Schlägen die göttlichen Lippen, riß der welschen Dame die Tuba aus der Hand und entkleidete ihr Gefährt seiner Zier: der Lorbeern, des großen vergoldeten N, des schweren Adlers an der Deichsel. Danach ließ er sich befriedigt in der also eroberten Karosse nieder und schaute grimmig hinab auf die große Hure Babylon.

Nun, nach zwanzig Jahren, hat Babylon gesiegt. Jahn grollte selbstverfertigte deutsche Worte in seinen langen Prophetenbart hinein. O, über dies Deutsch-Schofel in Paris, das seine eklen Liebeslieder auf die ›Pariser Hundswochen‹ herüberzwitschert! Die Mauern der Städte sind gefallen – so sind wir nun grabenlos, wallos, torlos, mauerlos, nackt und bloß. So sind wir nun ausgesetzt jedem windigen Gedanken, der vom Westen her, dem Ursprung aller Stürme, herüberrast. Es gibt nur eine Rettung noch: in altdeutscher Tracht, mit altdeutschem Herzen und altdeutsch-derbem Wort rückwärts – in die Urwälder des Arminius … Und hat der Alte im Bart nicht recht? Ist der Böse nicht schon mitten unter ihnen, verkleidet als irgendein rauchendes Ungeheuer, das sich Komet nennt oder so ähnlich? Das Bayrische Ober-Medizinal-Kollegium prophezeite dem König Ludwig: die Beförderung mit der Dampfmaschine werde nicht nur den Reisenden das Gehirn verderben, sondern auch den Zuschauern. Daß man wenigstens sie schütze und den Bahnkörper mit Bretterzäunen umstelle! Es ist eine gefährliche Zeit.

Richard Wagner ist sehr jung und deshalb für das ›Junge Europa‹. Eine Gefahr spürt er nicht, nur einen göttlichen frischen Hauch. Er ist gerade sehr ermüdet von der ermattenden Schau nach innen, in deutsche Innerlichkeit. Nun blitzt ihn das Außen ermunternd an. Ein Zweiundzwanzigjähriger schaut mit ungeheurem Appetit auf den Überfluß der Früchte vor seinen Augen. Wie schön das alles ist! Wie die Materie strahlt! Wie einen die Gärung ringsum in die süßeste Unruhe zieht! Ade, Beethoven, Verzauberer meiner Jugend! Deine letzte Symphonie ist ein Gipfel. Es geht nur weiter, wenn man neu beginnt. Und neu ist heute französischer Geist und italienische Schönheit. Wie quälend ist dies deutsche Orchester-Gewühl, das sich abstrapaziert, ja recht hoch hinauszukommen. Man soll keine Oratorien schreiben, wenn niemand mehr an sie glaubt. Was bei Bach und Händel noch wahr gewesen, ist heute lächerlich. Ach, dieses Deutschland ist doch nur eine kleine Provinz im großen All – und dazu noch herzlich zurückgeblieben. Die Gegenwart muß man packen. Die Gegenwart aber lebt nicht in Deutschland.

Wo denn? Zum Beispiel in jenen Sätzen, die der deutsche Dichter Heinrich Heine aus Paris herüber jubelt: »Wir stiften eine Demokratie gleich herrlicher, gleich heiliger, gleich beseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse, wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien.« Blondgelockte Deutschtümler rümpften die Nase über den fremden Zauberer. Der vaterländische Seher nebenan, Herr Ludwig Jahn, lugte ins Land und gewahrte voll Zorn eine deutsche Jugend, die der Fremde verfallen war: Affen exotischer Sitten. Aber jene gescholtene Fremde – sie ist das Leben!

Richard Wagner lebt noch nicht ganz wie ein beseligter Gott. Als Chor-Leiter in Würzburg hatte er nicht allzuviel Nektar und Ambrosia zu verzehren. Und als Kapellmeister in Magdeburg hat er es jetzt nicht viel üppiger. Aber das Dirigieren der französischen Mode-Opern mit ihren leichten Gedanken und pfiffigprotzigen Orchester-Effekten macht ihm einen Heidenspaß. In fünf Tagen studiert er Bellinis ›Romeo und Julia‹ ein. Wie schön, wenn er vom Dirigenten-Pult her rechts und links das tolle Zeug loslassen darf, mit einem Taktstock, der, nicht zu groß und besonders nicht zu dick, sondern hübsch lang und zierlich, seinen Sängerinnen sehr gefällt. Was hat er, ein lebensfroher Jüngling, mit diesem deutschen Spuk zu tun: mit überirdischen Wesen und ewigen Formen, mit zauberischen Geistern und dem ätherisch-dünnen Riesen-Mausoleum ihnen zu Ehren? Zerstreuung sucht er. Den tausendfachen Genuß irdischer Seligkeiten sucht er. Ihn wird er befriedigen in einer Sprüh prickelnd-unruhiger Klänge. Und nur nicht zu ängstlich, Herr Künstler, wenn man gefallen will. Nur keine Scheu vor französischen und italienischen Anklängen. Das Leben ist leicht; und nur das leichte Leben ist süß.

Viele Sorgen drückten die Landsleute des jungen Kapellmeisters. Lohnkutscher und Gastwirte von Städtchen, die zu klein für einen Bahnhof waren, ängstigten sich sehr vor der Konkurrenz des Dampfrosses. Ein Windmüller prozessierte vorsorglich, da die Eisenbahn ihm gewiß den Wind abfangen werde. Und die Handwerker erfuhren mit Entsetzen, daß es nach unwandelbaren Gesetzen immer tiefer ins Elend hinab gehen müsse. Als aber nun der junge Musikus eine Oper auf die Bühne brachte, schilderte er ganz andere Nöte. Sein Tyrann ist ein Zelot, der die Stätten der Lust schließen läßt. Sein Rebell ist ein Heißsporn, der zur Verteidigung eines lustigen Karnevals den Degen zieht. ›Enthüllung des Fleisches‹ hieß die laute Parole, die von jenseits des Rheins herüberkam und diesseits bei jungen, zukunftsfreudigen Bürgern ein gewaltiges Echo fand. Als der junge deutsche Bürger Richard Wagner das erste Mal auf der Kanzel stand, predigte er seinem nüchternen Vaterland Nektar und Ambrosia und Nymphentanz:

»Ihr junges Volk macht Euch heran,

die Alltagskleider abgetan.«

Onkel Adolph hatte gewarnt: »Wähne nicht, daß Freiheit das willkürliche Greifen und Fassen nach dem ausgelegten Reichtum der Außenwelt ist.« Doch, Onkel Adolph! »Genieße und sei froh!« Meine unbegrenzte Welt ist nicht mehr deine Enge, die von sechzehn Toren bewacht wurde. Du mußtest noch aus einem eintönigen Pferch in das Reich ewiger Formen entweichen; die zeitlichen waren wirklich nicht zu verlockend. Ich aber bin berauscht von dem, was mir vor Augen liegt. Wieviel ärmer würde ich werden, wenn ich in deine stillen Bezirke ginge. Deshalb will ich vollkommener Epikuräer sein. Nichts für die Nachwelt, alles für den Augenblick! Mein Leben, Onkel Adolph, ist nicht in den erhabenen Grübeleien Bachs. Auber und Bellini rühren mich an … Bis zur Glut steigerte sich die feurige Erregtheit in dem kecken Karnevalslied seiner Oper, das mit den herausfordernden Trillern von Triangel, Kastagnette und Tamburin beginnt:

»Wer sich nicht freut bei unserer Lust,

dem stößt das Messer in die Brust.«

Achtzehnhundertundsechsunddreißig. Ein deutsches Jahr, das unvergeßlich ist! Die Dampfbahn braucht für die Meile von Nürnberg nach Fürth nur noch fünfzehn Minuten, während die schnellsten Pferde nicht vor fünfundzwanzig ankommen. Der junge Physiker Weber verbindet die Göttinger Sternwarte mit dem physikalischen Kabinett durch einen dreitausend Fuß langen Draht, der die Verständigung im Nu gestattet. Ein protestantischer Pfarrer, namens Strauss, erzählt ›Das Leben Jesu‹ wie das Dasein irgendeines vom Weibe Geborenen. Und der Magdeburger Kapellmeister Richard Wagner, Nachkomme von Lehrern und Pastoren, läßt das Volk zu einem sehr neuen, sehr irdischen Gott aufblicken.

Aber dies deutsche Jahr ging nicht zu Ende, ohne daß sich nicht auch das sterbende Deutschland gerührt hätte. Die Obrigkeit belegte die »schlechte, antichristliche, gotteslästerliche und alle Sitte, Scham und Ehrbarkeit absichtlich mit Füßen tretende Literatur«, Heine und Börne voran, mit dem großen Bann. Der Magdeburger Kapellmeister war zu unbekannt, um von der Acht mitbetroffen zu sein.

So konnte in der ›Magdeburgischen Zeitung‹ folgende Anzeige erscheinen:

»Ein verehrtes Publikum gebe ich hiermit die Ehre zu benachrichtigen, daß heute, am 3osten März, die von mir komponierte Oper: ›Die Novice von Palermo‹ zu meinem Benefiz und zugleich als letzte Darstellung unserer Oper aufgeführt wird, und bitte daher ein hochzuverehrendes Publikum um eine gütige Teilnahme, wozu ganz ergebenst einladet: Richard Wagner

Musikdirektor des Magdeburger Stadttheaters.«

Das hochzuverehrende und sehr phlegmatische Publikum der Garnison- und Handels-Stadt Magdeburg, die Crème der 60000 königlich-preußischen Einwohner, war so sehr in Anspruch genommen von Thé dansants, den Bällen der ›Harmonie‹ und den Veranstaltungen der Freimaurer-Loge ›Ferdinand zur Glückseligkeit‹, daß Direktor Bethmann schwor, er wäre lieber Berliner Droschkengaul als Magdeburger Theaterdirektor. Im Frühjahr 1836 ging es denn auch nicht mehr weiter.

Aber sollte man nicht wenigstens noch dem netten Kapellmeister, der in blauem Frack und weißen Hosen auf Freiersfüßen ging und mit unbezahlten Weinrechnungen und Schneiderschulden schwer in der Patsche saß, zur Aufführung seiner Oper verhelfen? Er war ein guter Trinker und ein lustiger Schnurrenerzähler; also schnell noch mit dem Sud, den er da zusammengebraut hatte, auf die Szene, bevor man in alle Windrichtungen auseinander stob. Nur zehn Tage blieben für die Proben. Der feurige Komponist heizte den Seinen nicht schlecht ein. Er spielte jede Gebärde, sprach jedes Wort und gab jedem seinen Satz. So riß er alle mit und zuletzt noch sich selbst. Der Magistratsperson, die darauf hinwies, daß in der Woche vor Ostern frivole Stücke verboten seien, opferte er den Titel ›Das Liebesverbot‹ und wählte den keuscheren: ›Die Novize von Palermo‹. Auch beruhigte er das amtliche Gemüt durch die Mitteilung, die Geschichte sei einem sehr ernsten Shakespeare-Stück entnommen. Aber wie waren die bösen Ahnungen zu beruhigen?

Wenn er doch auch am Abend der Aufführung seine Leute hätte anfeuern können. Aber nur mit Taktstock und Mienenspiel war das Unglück nicht aufzuhalten. Das schwächste Gedächtnis hatte der Tenor Freimüller. Er drückte den lebhaften Charakter seiner Rolle lediglich durch einen unmäßig dikken, bunten und flatternden Federbusch aus. Und da auch die Text-Bücher nicht fertig geworden waren, ahnte kein Zuschauer, welche Sätze unter den übertrieben lauten Geräuschen des Orchesters verschüttet lagen … Die Einnahmen aus der zweiten Aufführung sollten ihm gehören. Nach der gut besuchten Premiere hatte er auch für sein Benefiz volle Preise angesetzt. Als er kurz vor Beginn der Vorstellung durch das Loch im Vorhang sah, bestand das hochzuverehrende Publikum aus der Wirtin des Komponisten und einem polnischen Juden in vollem Kostüm.

Inzwischen war hinter den Kulissen ein Liebesverbot eigener Fassung gespielt worden. Der Gatte einer Sängerin hatte es gegen den jungen, hübschen zweiten Tenor erlassen und den Jünger der freien Liebe blutig in die Flucht geschlagen. Der Geschlagene saß nun in seiner Garderobe und ließ sich seine Wunden verbinden, während die sündige Gattin, die sich dem rasenden Ehemann entgegengestellt hatte und mit Püffen empfangen worden war, in Krämpfen daniederlag. Jetzt hielt jeder die Stunde für gekommen, mit jedem abzurechnen. Es ging ganz ohne den Taktstock des Kapellmeisters. Der Regisseur des Abends trat vor den Vorhang und meldete dem hochzuverehrenden Publikum, das nicht erschienen war: die Vorstellung könne eingetretener Hindernisse wegen nicht stattfinden … Vom Himmel hoch sah Onkel Adolph auf das Eintreffen seiner schlimmsten Prophezeiungen herab.