9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Günter de Bruyn erzählt die Lebensgeschichte des romantischen Dichters Zacharias Werner Zacharias Werner entführte seine erste Frau aus dem Freudenhaus und konvertierte nach drei gescheiterten Ehen zum Katholizismus. Ruhelos reiste der romantische Dichter durch halb Europa. August Wilhelm Iffland gehörte in Berlin zu seinen Förderern, Johann Wolfgang Goethe inszenierte in Weimar eines seiner Stücke. Als geweihter Priester zog Zacharias Werner schließlich nach Wien und fand Halt im Predigen und Missionieren. In seinem neuen Buch erzählt Günter de Bruyn die Geschichte eines Getriebenen, der die Welt und die Menschen – und damit auch die eigene Kunst – immer mehr aus dem Blick verliert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

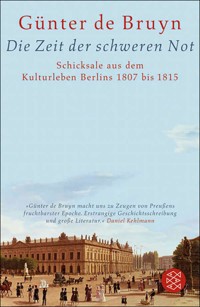

Günter de Bruyn

Sünder und Heiliger

Das ungewöhnliche Leben des Dichters Zacharias Werner

Über dieses Buch

Zacharias Werner, einer der wenigen Bühnenautoren der Romantik, entführte seine erste Frau aus dem Freudenhaus und konvertierte nach drei gescheiterten Ehen zum Katholizismus. Ruhelos reiste Werner durch halb Europa. August Wilhelm Iffland gehörte in Berlin zu seinen Förderern am Theater, Johann Wolfgang Goethe inszenierte in Weimar eines seiner Stücke. In Wien wurde Zacharias Werner schließlich zum Priester geweiht und fand Halt im Predigen und Missionieren. Einfühlsam und nüchtern zugleich erzählt Günter de Bruyn von einem Getriebenen, der die Welt und die Menschen – und damit auch die eigene Kunst – immer mehr aus dem Blick verliert. Eine verstörende, traurige Geschichte über Einsamkeit und Wahn, Liebe und Literatur.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg / Annalena Weber

Coverabbildung: Lithographie von Gottfried Engelmann nach einer Zeichnung von Wilhelm Schadow

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490145-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Anhang

Zitatennachweis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Abbildungsnachweis

Bibliographie

Zeittafel

1.

Eine Friederike Schultze, die sich bei Ausübung ihres Gewerbes auch Schmidt oder Meyer nannte, hatte es aus ihrer Heimatstadt Frankfurt an der Oder um 1790 nach Königsberg in Preußen verschlagen, wo sie das Glück hatte, an den Studenten Werner zu geraten, der sie nicht nur wiederholt besuchte und reichlich bezahlte, sondern ihr auch Liebe und Treue schwor. Mit ihrem Einverständnis ließ er sie bei Nacht und Nebel aus dem Freudenhaus entführen und in das Städtchen Schippenbeil bringen, wo sie der Pfarrer, der von ihrer Vergangenheit nichts wusste, beherbergte, während Werner in Königsberg das Geld zu beschaffen versuchte, das zum geplanten Zusammenleben der Liebenden nötig war.

Tagelang musste sie vergeblich auf ihren Liebhaber warten, bis ein Brief von ihm sie mit »Theures, einziges, ewiggeliebtes Mädchen!« anredete und ihr lebensbedrohende »Schrecknisse« prophezeite, falls sie nicht sofort abreise, möglichst weit von Königsberg weg. Wenn die städtischen Häscher sie fänden, könne er sie vor der Einweisung in das gefürchtete Spinnhaus, wo vor allem straffällig gewordene Prostituierte Zwangsarbeit leisten mussten, nicht retten. Zwar könne er sie nicht heiraten, »was ich Dir auch nie gelobte«, aber verlassen werde er sie nie. Sobald er wisse, wo sie sich nach der Flucht aufhalte, hole er sie, um mit ihr zusammen zu leben oder auch in den Tod zu gehen.

Ein zweiter Brief ihres Liebhabers, der sie wenige Tage später erreichte, nahm die Beteuerungen des ersten wieder zurück. Nun war von der Notwendigkeit einer Trennung die Rede, weil alles verraten sei. Da seine Verwandten ihm mit Fluch und Enterbung drohten, wenn er nicht mit ihr bräche, habe er sich mit Ehrenwort zur Trennung von ihr verpflichtet. »Glaube dem, was ich Dir mit thrähnendem Auge schreibe und nimm die hundert Gulden als einen kleinen Beweis meiner Liebe. […] Dein Looß ist hart wie das meine, wir verdienten beide ein besseres. Kehre zu Deinen weinenden Eltern, kehre in den Schooß der Tugend zurück, und wenn noch meine letzte Bitte etwas vermag, stirb lieber ehe Du noch einmahl den schrecklichen Titel Hure verdienst und ganz elend wirst.«

Als der Pfarrer von Schippenbeil in einem amtlichen Schreiben aufgefordert wurde, die Schultzin, die wegen Verführung eines minderjährigen Bürgers gesucht werde, nach Königsberg zurückzubefördern, war diese schon in die Neumark geflohen. Im Städtchen Drossen, in dessen Nähe ihr Vater, der vom Gewerbe seiner Tochter nichts ahnte, als Amtmann das Vorwerk Zerbow bewirtschaftete, versteckte sie sich den Sommer über bei einer Predigerwitwe und sandte ihrem Liebsten herzzerreißende Briefe, die sie ihrer mangelhaften Schreibkenntnisse wegen von einer orthographisch auch nicht sehr kundigen Freundin aufsetzen ließ.

Einer ihrer Briefe aus Drossen lautete im Juni 1792 so:

»Lieber bester Werner

sie nicht böse das ich diesen Brief sie nene indem nicht weis wie sie gesonen gegen ihre Fritze sind sie schmeichlet sich immer mit die Gedanke das sie noch eins mit Ihnen wird sein aber vergebens sie wird nicht mehr so glücklich sein

O bester Werner sie können glauben das ihr magden so liebet wie sie Ihnen geliebet hat

lieber Werner halten sie was sie mir versprochen haben zweiflen sie nicht an meiner liebe und treue

lieber werner bitt mir ihr liebe schreiben den ich hofe mit schmertzen auf ihre Antwort

lieber bester Werner hier überschike ich die knöpfe von diesen rothen kleid tragen sie zu meinen andenken halten sie es nicht für Verachtung sondern das einen denkmahl eines aufrichtigen gemüths

leben sie wohl lieber bester werner ich küsse ihnen tausendmahl abwesend in gedanken

und Verbleibe ihr unglückliches Mägden

Friderika Schultzin«

Abb. 1: Jugendbildnis Zacharias Werners.

Kolorierte Zeichnung eines unbekannten Künstlers.

Während noch amtliche Schreiben über ihre Rückführung zwischen Königsberg und dem Magistrat von Drossen gewechselt wurden, war Werner anderen Sinnes geworden, weil er wohl die Einwilligung seiner Mutter ertrotzt hatte und eine Enterbung nicht mehr zu fürchten war. Er holte die Geliebte aus ihrem Fluchtort, zog, wie er es selbst später darstellte, »zigeunermäßig und unter Lebensgefahr mit dem Weibe in einer Kibitke [Bretterwagen, ungefedert, aber überdacht] von Königsberg über Danzig, Thorn etc. nach Warschau. Dort ward ich mit derselben eiligst und schleunigst getraut und kehrte dann mit ihr wohlbehalten nach Königsberg zurück.«

Dort duldete seine Mutter, die sich mit dem geliebten Sohn nicht entzweien wollte, die ungeliebte Schwiegertochter für kurze Zeit in ihrem Hause, was nicht nur alle Verwandten und Bekannten empörte, sondern auch das Dienstpersonal. Für die langjährige Gesellschafterin der Mutter war deren Anweisung, »das Mensch« mit Respekt zu behandeln, sogar Anlass zur Kündigung.

Im Herbst 1792, so erzählt Werner weiter, »kaufte ich ein Gütchen von siebeneinhalb Huben [Hufen], mit vollen Scheuern und verbarg mich da mit dem mir angetrauten Weibe. Aber eine Hure und das unschuldige Land! Ich verwünschte tausendmal das Landleben und verkaufte im Jahre 1793 das Gut mit ledigen Scheuern und einigem Profit.« Seine Anstellung im Staatsdienst konnte Friederike noch miterleben, als sie aber bei einer kurzen Abwesenheit ihres Mannes einen Kollegen mit ihrer Gunst beglückte, trennte er sich 1794 nach amtlicher Scheidung von ihr.

Der gute Ruf, dessen sich Werner zuvor hatte erfreuen können, war auch durch diese Trennung nicht wiederherzustellen. In Königsbergs guter Gesellschaft wurde nach dieser sittenwidrigen Heirat der Name des Professorensohnes nur noch mit Abscheu genannt.

2.

Begonnen hatte das unstete Leben des Dichters Zacharias Werner am 18. November 1768 in gesicherten bürgerlichen Verhältnissen am Altstädtischen Markt der Hafen- und Handelsstadt Königsberg in Preußen, die zwar seit 1618 von Berlin aus regiert wurde, sich aber durch ein wohlhabendes, weltoffenes und selbstbewusstes Bürgertum von anderen Städten der preußischen Monarchie unterschied.

Sein Vorname Zacharias, den er als Autor benutzte, war nach Friedrich und Ludwig sein dritter Vorname, den er in der protestantischen Taufe erhalten hatte; von den Eltern wurde er Fritz genannt. Er war das dritte Kind der Werner’schen Ehe, da aber seine älteren Geschwister bald nach der Geburt schon gestorben waren, wuchs er als Einzelkind auf. Sein Vater, Jakob Friedrich Werner, kam aus einer alteingesessenen Königsberger Familie und war ein angesehener Gelehrter, der schon mit dreiundzwanzig Jahren Professor geworden war. An der Albertus-Universität, genannt Albertina, die in diesen Jahrzehnten durch Immanuel Kants kritische Philosophie weltbekannt und für die Aufklärung bedeutsam wurde, lehrte er Beredsamkeit und Geschichte, war aber auch in Bildungsgesellschaften der Stadt tätig und bekleidete das Amt des Theaterzensors, weshalb sein Sohn schon im Kindesalter die Bühnenwelt kennen- und lieben lernte, was später seinen dramatischen Dichtungen zugutekam.

Abb. 2: Altstädtischer Markt in Königsberg um 1850.

Lithographie von Emil Henning nach A.H. Frank.

Seine Mutter, Louise Henriette, geb. Pietsch, die wie ihr Ehemann einer Familie von Akademikern entstammte, war intelligent und gebildet, aber im Gegensatz zu ihrem Gatten sehr religiös. Während dieser, den friderizianischen Jahrzehnten gemäß, rationalistisch dachte, war ihr Glaube, dem auch mystische Züge nicht fehlten, im Gefühlschristentum des Pietismus verwurzelt, das zur Zeit Friedrich Wilhelms I. tonangebend gewesen war. Ihren Sohn liebte sie zärtlich, verwöhnte ihn, statt ihn zu leiten, und erlebte später mit ihm manche Enttäuschung, weil sie seinen Lebenswandel für sündhaft hielt. Ihre außergewöhnliche Sensibilität förderte ihren Kunstsinn, machte sie aber auch reizbar, und gegen Ende ihres Lebens litt sie, wie wir von E.T.A. Hoffmann wissen, an einer von religiösen Wahnvorstellungen begleiteten Geistesverwirrung, in der sie sich als die Jungfrau Maria wähnte, die mit ihrem einzigen Sohn den Heiland geboren hat.

Als Werner vierzehn Jahre alt war, starb sein Vater, und seine Mutter zog mit ihm in eine bescheidenere Wohnung in der nicht weit entfernten Junkergasse, der späteren Poststraße, wo sie sich im Hause der Konsistorialrätin Doerffer einmietete, die die Großmutter E.T.A. Hoffmanns war. Dieser, bei dessen Taufe 1776 der Professor Werner Pate gestanden hatte, war vom zweiten Lebensjahr an im Hause seiner Großmutter aufgewachsen, mit dem acht Jahre älteren Zacharias jedoch kaum in Berührung gekommen, wohl aber mit dessen Mutter, die er später, als er sich in den »Serapionsbrüdern« über sein zwiespältiges Verhältnis zu dem Dramatiker Werner verbreitete, eine »hochbegabte« Frau nannte, deren Wahn vermutlich auch von Einfluss auf die Entwicklung des Sohnes gewesen sei.

Und tatsächlich war dieser, wie viele seiner Äußerungen bezeugen, innig mit der Mutter verbunden, obwohl er oft in Unfrieden mit ihr lebte, weil er als Heranwachsender gegen die religiöse Bindung aufbegehrte und sein Lebenswandel ihren sittlichen Forderungen nicht entsprach. Am Ende ihres Lebens aber, als sie unter großen Qualen lange das Bett hüten musste, stand er zu ihrer Betreuung und Pflege bereit. Einem Freund gegenüber bezeichnete er seine Mutter als »heilige Kunstseele«, die alle ihm bekannten Frauen »an Geist und Phantasie« übertraf. Trotz aller jugendlichen Rebellionen blieb ihr Einfluss in ihm mächtig, er verstärkte sich in der Mitte des Lebens sogar.

Unter Geldsorgen hatte die Witwe nicht zu leiden, denn ihr Mann hatte ein beträchtliches Vermögen hinterlassen, das aus Geld und Immobilien bestand. Laut Testament sollte es zu gleichen Teilen an Mutter und Sohn vererbt werden, wurde vorläufig aber von einem durch die Fakultät bestimmten Kurator verwaltet, weil Frauen nicht als geschäftsfähig galten und der Sohn noch nicht volljährig war. Da die nervenkranke Mutter den Kuratoren viel Ärger machte, wechselten diese mehrfach, bis ihr Neffe, der Kriegsrat Johann Karl Linck, die schwierige Aufgabe übernahm. Das anfangs gute Verhältnis, das er zu Tante und Vetter hatte, verschlechterte sich, als er sich später durch sein Amt verpflichtet fühlte, nicht nur über die Finanzen zu wachen, sondern auch des Vetters Tugendwächter zu sein. Linck vor allem war es, der die Heirat mit dem Freudenmädchen zu verhindern suchte und es deshalb verfolgen ließ. Als Zacharias kurz vor seiner Heirat für seine Mutter den Antrag auf Freigabe ihres Vermögensanteils stellte, wurde diese von Linck durch die Erklärung verhindert, dass die Mutter durch ihre »auf Seel und Cörper zugleich wirkende Krankheit« das Geld nicht zusammenhalten könne und darüber hinaus auch eine ganz »ungewöhnliche Zuneigung« zu ihrem Sohn habe, der auch zu »unnüzzem Geld-Aufwand« neige und durch »sein unglückliches Temperament taub gegen alle vernünftigen Vorstellungen« sei.

Um das unnütze Geldausgeben des Sohnes zu bremsen, vielleicht auch um ihn länger von sich abhängig zu machen, kam die Frau Professorin sogar auf den Einfall, das Testament ihres verstorbenen Mannes anzufechten, um es zu ihren Gunsten zu ändern, sie scheiterte aber damit. Dem Sohn dagegen gelang es später, vorzeitig für volljährig erklärt zu werden, so dass er frei über seine Vermögenshälfte verfügen konnte, seine Mutter aber bei ihren Geldausgaben lebenslang unter Aufsicht stand. Als er nach dem Tod der Mutter 1804 ihr beträchtliches Restvermögen erbte, hatte er seinen Anteil schon aufbrauchen müssen, denn die Laufbahn im Staatsdienst, die er eingeschlagen hatte, begann im sparsamen Preußen mit drei Dienstjahren ohne Gehalt.

Wie damals nicht nur im Adel, sondern auch in wohlhabenden Bürgerfamilien üblich, wurde der Knabe nicht in die Schule geschickt, sondern von Hauslehrern unterrichtet, so dass er mit Gleichaltrigen nie zusammenkam. Der letzte seiner Lehrer, ein junger Theologe, der sein Leben in dieser Bedienstetenrolle fristen musste, bis ihm eine Pfarrstelle zuteilwurde, hatte ihm offensichtlich nicht nur eine solide Bildung vermittelt, sondern auch seine Zuneigung gewonnen, wie die Widmung der ersten Veröffentlichung von Gedichten des Zweiundzwanzigjährigen besagt. Sie ist »An den Prediger Nohr in Thorn« gerichtet und dankt dem »ewig unschätzbaren Lehrer« mit umständlichen Wendungen für alles, was dieser für seine »Bildung«, seine »Empfindungen« und seine »Rettung« aus nicht näher bezeichneten Nöten getan habe. Unterzeichnet ist diese Widmung mit »Ihr Sie ewigliebender Zögling F.L.Z. Werner«.

Diese individuelle Wissensvermittlung durch Hauslehrer machte es dem Zögling möglich, das Studium an der Albertina schon zu beginnen, als er knapp sechzehn Jahre alt war. Obwohl seine literarischen, philosophischen und historischen Interessen von Anfang an überwogen, ließ er sich für die Jurisprudenz und die Kameralwissenschaft immatrikulieren, die er dann aber weitgehend vernachlässigte, weil er lieber die Vorlesungen Immanuel Kants hörte oder auch in Hörsälen noch anderer Fakultäten saß.

Anders als einige Jahre später E.T.A. Hoffmann, der trotz seiner künstlerischen Leidenschaften das Jurastudium mit Fleiß und Ausdauer wahrnehmen sollte, bereitete sich Werner auf die künftige Berufslaufbahn nur unzureichend vor. Wichtiger als sein Studium waren ihm seine Schreibversuche und seine Lektüre, bei der er sich für Rousseau begeisterte, Goethe zu bewundern lernte und später auch mit Tieck, den Brüdern Schlegel, Novalis und Wackenroder die beginnende romantische Literatur für sich entdeckte, die den trocknen Rationalismus seines Vaters und seiner Lehrer in Frage stellte und sich in der Rückschau auf Vergangenes eine schönere und gefühlvollere Welt erschuf. Eine vier Monate dauernde Bildungsreise, die ihn unter Führung des Buchhändlers Gottlieb Lebrecht Hartung 1790 nach Berlin, Leipzig und Dresden führte, war auch mehr der Kunst gewidmet als dem künftigen Beruf. Als er sein achtjähriges Studium der geplanten Heirat wegen 1792 ohne Abschluss beendete und bei der Königsberger Kriegs- und Domänenkammer seine Anstellung im Staatsdienst beantragte, musste er sich mit einer untergeordneten Stellung begnügen, da er ohne Examen war.

Zu dem Ansehen, das er vor seiner Heirat in den gebildeten Kreisen Königsbergs hatte genießen können, hatte neben seiner Herkunft auch sein Schreibtalent in Vers und Prosa beigetragen, das durch mehrere Veröffentlichungen stadtbekannt geworden war. 1787 war er Mitglied der der Aufklärung verpflichteten Königlich Deutschen Gesellschaft geworden, in deren Schriftenreihe »Preußisches Archiv« sein Aufsatz »Über die Entstehung und die Folgen der Kreuzzüge« gedruckt wurde, und in Königsberger Zeitungen und Zeitschriften hatte er sich auch als Theaterkritiker vorgestellt.

Da die preußischen Könige sich zwar in Königsberg krönen ließen, sonst aber abwesend waren, hatte sich hier auch kein Hoftheater etabliert. Die Königsberger hatten sich lange mit einzelnen Aufführungen umherziehender Schauspielertruppen begnügen müssen, bis 1755 ein festes Theater gebaut wurde, das später auch Wirkungsstätte bekannter Theaterdirektoren wie Schuch und Döbbelin war. Wie überall zu Werners Zeiten wurde auch hier neben Stücken von Shakespeare, Goethe und Schiller die damals gängige Unterhaltungsware geboten, an der dank Iffland und Kotzebue kein Mangel war. Da das Theater im Kulturleben der Stadt eine bedeutende Rolle spielte, fanden Werners Kritiken durchaus Beachtung, aber auch sein erstes Bändchen mit Gedichten machte seinen Namen in der Stadt bekannt.

Abb. 3: Titelblatt von Zacharias Werners erstem Buch.

Seine »Gedichte«, so ihr lapidarer Titel, erschienen 1789 bei dem bekannten Verlagsbuchhändler Hartung, der den jungen Autor allerdings auch die Kosten tragen ließ.

Von seiner späteren Eigenart ist in ihnen wenig zu spüren, viel aber von fleißiger Lektüre und einem beachtlichen Nachahmungstalent. Neben Versen, die an den »Wandsbecker Bothen« und die Anakreontik erinnern, finden sich auch lehrhafte, der Aufklärung verpflichtete Satiren, die mit ihrem Spott auf die Religion besonders epigonal erscheinen, wenn man Werners späteres christlich grundiertes Werk kennt.

Eignes, ihn selbst Berührendes wird nur in Versen um eine vergeblich umworbene Amalie deutlich, in denen er wie später häufig Religion und Erotik zusammenbringt.

»Als ich dich in Rosenschöne

Vor dem Altar knieend fand,

Und der Andacht fromme Thräne

Sich aus deinen Augen wand,

Sah ich taumelnd von Entzücken

Engel dich mit Strahlen schmücken

Und dir knieend Weihrauch streun.

Laut erscholl Gesang der Sphären,

Schaaren voll von Jubelchören

Weihten mich zum Engel ein.

Als ich drauf im Tanze freier

Mich um deinen Busen schlang

Und elektrisch Wonnefeuer

Mir durch alle Adern drang …« und so fort.

Großartig war das alles nicht, aber es genügte, um in der Stadt als Schöngeist und hoffnungsvolles Talent angesehen zu werden, bis seine Heirat des Freudenmädchens alles zunichtemachte und die Königsberger Gesellschaft, zu der so bekannte Köpfe wie Kant und Hamann und Hippel gehörten, ihm böse wurde und er verständlicherweise ihr. Da er ihr das nie vergessen oder verzeihen konnte, hat er zum verdienten guten Ruf seiner Heimatstadt mit keinem Wort beigetragen, er hat vielmehr aus dem Unbehagen, mit dem er auf Königsberg zurückgeblickte, nie ein Hehl gemacht.

3.

Die drei Teilungen Polens, an denen sich Russland, Österreich und Preußen bereicherten, fielen in Werners erste Lebensjahrzehnte, berührten ihn in seiner Jugend- und Studienzeit aber kaum. Erst durch seine Anstellung im Staatsdienst kam er mit den polnischen Bewohnern der von Preußen annektierten Gebiete zusammen, und die elf Jahre, die er unter katholischen Polen verbrachte, beeinflussten ihn stärker als das von der Aufklärung bestimmte Geistesleben seiner Heimatstadt.

Schon 1772, als Werner noch ein vierjähriges Kind war, hatte Friedrich der Große im Bündnis mit der Zarin Katharina der Großen die erste Teilung Polens vollzogen und war durch sie in den Besitz von Westpreußen, der lange schon ersehnten Landverbindung mit Ostpreußen, gelangt. Als dann das restliche Polen unter dem reformfreudigen König Stanislaus August Poniatowski, nicht unbeeinflusst durch die Ereignisse in Frankreich, jedoch auf friedlichem Wege, durch Annahme einer Verfassung 1791 zur konstitutionellen Monarchie wurde, nahm die russische Zarin diese ihr gefährlich erscheinende Modernisierung zum Anlass, Polen durch den Raub weiterer Landesteile noch mehr zu schwächen, und Preußen, das inzwischen von Friedrich Wilhelm II. regiert wurde, ließ sich diese Gelegenheit zur Vergrößerung seines Herrschaftsbereichs nicht entgehen. Durch diese zweite Teilung des polnischen Staates kam Preußen 1793 in den Besitz von Großpolen und von Teilen Masowiens und gliederte diese vorwiegend von Polen bewohnten Gebiete als Provinz Südpreußen in seinen Staatsverband ein. Der Aufstand der Polen unter Tadeusz Kościuszko, der bald darauf ausbrach und nach ersten Erfolgen von Russland, unter Beteiligung Preußens, niedergeschlagen wurde, hatte 1795 die sogenannte dritte Teilung Polens zu Folge, die die Auflösung des polnischen Staates brachte, der als solcher erst wieder 1918 entstand. Das östliche Polen mit etwa der Hälfte der polnischen Bevölkerung geriet nun unter russische Herrschaft, die westlichen Landesteile fielen Preußen und Österreich zu.

Abb. 4: König Stanislaus Poniatowski.

Gemälde von Johann Peter Pichler.

Preußisch wurde dadurch auch Warschau, wo dann die beiden Königsberger Juristen und Autoren Hoffmann und Werner, die, ohne einander zu beachten, im gleichen Hause aufgewachsen waren, sich erst hier als Arbeitskollegen näher kennenlernten. Eine Freundschaft aber wurde aus diesem Verhältnis nie.

Im Sommer 1793 also wurde Werner, der des fehlenden Examens wegen im Staatsdienst mit einer untergeordneten Stelle vorliebnehmen musste, erst einmal in die polnische Provinz verbannt. In der entlegenen Kreisstadt Petrikau (Piotrków Trybunalski) im annektierten Südpreußen verbrachte er mit seiner Frau einen traurigen Winter, bis die nationale Erhebung der Polen im Frühjahr 1794 der Ruhe des Städtchens ein Ende machte und die preußische Verwaltung vertrieb.

Der Aufstand der Polen gegen die Fremdherrschaft, in den Geschichtsbüchern als Kościuszko-Aufstand oder Polnische Revolution bezeichnet, war vor allem gegen den Hauptunterdrücker Russland gerichtet; da sich aber auch Preußen, das gleichzeitig am Rhein den unglücklichen, kostspieligen und unpopulären Krieg gegen das revolutionäre Frankreich führte, an der Bekämpfung des Aufstandes beteiligte, blieb auch Südpreußen von den kriegerischen Ereignissen nicht verschont.

Begonnen hatte der Aufstand in den ersten Märztagen, als der polnische Brigadegeneral Madalinski dem russischen Befehl zur Auflösung seiner Truppe nicht nachgekommen war. Er hatte seine Soldaten vielmehr nach Krakau marschieren lassen, wo wenig später der General Tadeusz Kościuszko, der sich schon im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg einen Namen gemacht hatte, unter dem Jubel der Bevölkerung eingetroffen war. Schnell hatte er eine Armee um sich versammeln können, die sich nicht nur aus regulären Truppen zusammensetzte, sondern auch aus Scharen behelfsmäßig bewaffneter Bauern, denen er die Befreiung aus der Leibeigenschaft versprach. Die Proklamation, die von ihm am 24. März 1794 in Krakau erlassen wurde, rief alle Schichten des Volkes zum Kampf gegen die Unterdrücker für die zu schaffende polnische Republik.

Abb. 5: Tadeusz Kościuszko. Künstler unbekannt.