3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

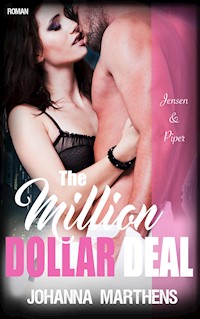

Was wäre, wenn dein Traum in Erfüllung ginge und du eine Nacht lang zu den Reichen und Berühmten gehören könntest? Und was wäre, wenn der Traumprinz dieser heißen Nacht dein neuer Chef wäre, der niemals erfahren darf, wer du wirklich bist? Piper Moore hätte sich im Leben nicht vorstellen können, dass sie einmal am berühmten Melbourne Ball teilnehmen darf. Als sie bei ihrem Job als Putzfrau in den Besitz von Eintrittskarten gerät, nutzt sie die Chance und erlebt einen traumhaften Abend samt One-Night-Stand mit Jensen Jones, einem der begehrtesten und reichsten Männer des Landes. Doch nach der großartigen Nacht kommt das böse Erwachen. Als sie ihren neuen Job antritt, stellt sie mit Schrecken fest, dass ihr ONS Jensen Jones ihr neuer Chef ist. Er darf niemals erfahren, dass seine neue Putzfrau und die Frau, mit der er eine unglaubliche Nacht verbracht hat, ein und dieselbe Person sind. Doch auch Jensen hat Geheimnisse, die niemals ans Tageslicht kommen dürfen. Und als er Piper trifft und ihr nicht widerstehen kann, macht er ihr ein unglaubliches Angebot, um diese Geheimnisse zu wahren. Er bietet ihr eine hohe Summe, damit sie ihm in den kommenden Nächten zur Verfügung steht. Die Regeln sind klar: Keine Gefühle. Keine richtigen Dates. Nur Sex. Piper lässt sich darauf ein und entdeckt, dass Jensens Geheimnisse weit in seine Vergangenheit zurückreichen, eine Zeit, über die er nie spricht. Als sie schließlich die Wahrheit erfährt, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung: Entweder sie bricht sein Herz oder sie geht einen weiteren, äußerst riskanten Deal an ... »Locker-leichte und spannende Unterhaltung, bei der man den Alltag vergisst und sich in einen sexy Mann verliebt. Perfekt als packende und auch prickelnde Urlaubslektüre.« »Und die Frage bleibt: Wie hoch ist dein Preis? Wofür würdest du deinen Körper und deine Seele verkaufen?« abgeschlossener Roman ohne Cliffhanger. Enthält explizite Szenen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© 2017, 2022 Johanna Marthens

Facebook.com/Johanna.Marthens

Lektorat: Tilde Zug

Buchcover: © Dangerous Kisses

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Vervielfältigen und Weitergabe sind nur zu privaten Zwecken erlaubt. Der Weiterverkauf des eBooks ist ausdrücklich untersagt. Abdruck des Textes, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin.

Dieses Werk ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie Schauplätzen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle darin beschriebenen Vorkommnisse sind frei erfunden.

Drei Millionen Dollar für ein Apartment. Dreihunderttausend für einen neuen Ferrari. Fünfzehn Millionen für einen Privatjet.

Die Nächte mit dir – unbezahlbar.

INHALTSVERZEICHNIS

EIN LÄCHELN IN DER NACHT

VERGEBLICHE LIEBESMÜH

DAS SCHÖNSTE AN DER VERFÜHRUNG

SONNENUNTERGANG

JENSEN

NUR EINE NACHT

JEDER HAT SEINEN PREIS

SHADES OF GREY

EINE LÜGE ZUVIEL

DIE GEHEIME KAMMER

ALTERNATIVE FAKTEN VS. WAHRHEIT

DER BESUCHER

DER COUP

ENGEL

DER ABGRUND

BREITE DEINE SCHWINGEN AUS

DER FALSCHE KONTOAUSZUG

ICH, REDESIGNED

LESEPROBEKING OF DEALS

IMPRESSUM

EIN LÄCHELN IN DER NACHT

DAS FLACKERNDE LICHT ließ die Fliesen noch kälter und hässlicher wirken, als sie ohnehin schon waren. Die abgebrochene Ecke an der obersten Fliese über der Tür sah aus wie eine riesige Tarantel, weil acht feine Risse wie Beine von dem dunklen Fleck wegführten. Mit klopfendem Herzen hatte ich dreimal hingesehen, bis ich mir sicher war, dass es sich um keine giftige Spinne, sondern wirklich um eine defekte Fliese handelte, und trotzdem machte ich einen großen Bogen um diese Zone. Man wusste ja nie.

Wieder flackerte das Licht, und ich stolperte fast über den Eimer, den ich bereits aus der Abstellkammer geholt hatte.

Ich fluchte leise und sah genervt zu der Neonröhre, die seit heute Mittag nicht mehr ordnungsgemäß ihren Dienst versehen wollte. Danach wanderte mein Blick auf die Uhr. Noch vier Minuten, dann konnte ich Feierabend machen. Um Mitternacht wurde die Örtlichkeit offiziell geschlossen.

Ich öffnete die Tür und sah hinaus. Über dem quadratischen Gebäude brannte eine gelbliche Lampe, die darauf hinwies, dass sich hier ein öffentliches Klo befand. Außerdem gab es an der Promenade in regelmäßigen Abständen Laternen, die die Nacht erhellten. Der beleuchtete Weg wirkte wie eine Perlenkette aus Lichtkugeln, die vor dem Strand lag und schließlich hinter der Landzunge verschwand. Das Meer rauschte, ich konnte die weißen Schaumkronen sehen. Ansonsten war es hinter der Promenade mit der Lichterkette rabenschwarz. Ein starker Wind wehte, raschelte in den Palmen und brachte frische Salzluft an meine Nase, die seit Stunden nur Desinfektionsmittel und menschliche Ausdünstungen gerochen hatte. Die Meeresbrise war ein herrlicher Duft, viel besser als jedes Parfüm der Welt.

Ich sah mich um. In einiger Entfernung ging ein Pärchen eng umschlungen die Promenade entlang. Hinter mir hörte ich das Lachen aus dem Yachtclub. Die Reichen und Schönen hatten ihre eigene Toilette, sie würden niemals die hier aufsuchen, in der ich arbeitete.

Sehnsüchtig drehte ich mich um und sah zu den bunten Lichtern, die über dem Steg funkelten und sich im Wasser spiegelten. Im Yachtclub flackerte kein Neonlicht. Dort steckten nur teure Glühlampen in den Fassungen, vermutlich nicht einmal nervige Energiesparlampen. Ich seufzte leise und träumte einen Moment lang, wie es wäre, zu den Mitgliedern des Clubs zu gehören und mit ihnen zu feiern. Ich würde ein schickes Designerkleid tragen und Schmuck, der genauso viel kostete wie ein Kleinwagen. Ein Mann mit einem verführerischen Lächeln würde mir Champagner bringen. »Cherie, du siehst bezaubernd aus«, sagte er in meiner Fantasie und gab mir einen Kuss auf die Hand, bevor er mit mir den kostbaren Champagner trank und mich danach mit seiner Yacht nach St. Tropez oder Biarritz entführte. Es wäre so schön, zu ihnen zu gehören, ein sorgloses Leben zu führen und den Luxus der Welt genießen zu können.

Mit einem weiteren Seufzer kehrte ich in die Wirklichkeit zurück, wo ich als Putzfrau zwei Jobs besaß und jede Nacht arbeiten musste, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Yachten konnte ich nur aus der Ferne bewundern, und ich war froh, wenn das Geld für eine Flasche mit billigem Spumante reichte.

Müde blinzelte ich in das glitzernde Licht der Party. Die Gesichter der Leute konnte ich nicht sehen, sie lagen im Schatten verborgen.

Im Nachhinein dachte ich, dass die Party im Yachtclub ein Omen war für das, was kommen würde. Der Glanz, der schöne Schein, der verführerisch glitzerte, – doch dazwischen versteckten sich die Schatten. Eine unergründliche Dunkelheit, die versuchte, mich auf ihre Seite zu locken, mich in eine Welt zu ziehen, wo Geheimnisse und Lügen herrschten, wo Verrat und Hinterlist regierten. Aber in dieser Nacht wusste ich noch nicht, dass die Schatten auf mich warteten. Ich hatte keine Ahnung, dass sie geduldig darauf lauerten, dass ich in ihre Falle tappen und der dunklen Seite in die Hände fallen würde. In dieser Nacht dachte ich noch, ich wäre sicher vor ihnen.

Ich löste mich vom Anblick der Party und ging wieder in das Toilettenhaus, das ich wegen seiner quadratischen Form den »Pinkelkarton« getauft hatte. Der vertraute Geruch nach Desinfektionsmittel empfing mich, der niemals ganz aus meiner Nase verschwinden wollte. Selbst wenn ich im Bett lag, hatte ich das Gefühl, ihn noch auf meiner Haut und in meinen Haaren zu riechen.

Ich füllte den Eimer mit Wasser und Seife, dann begann ich im flackernden Licht die Fliesen zu wischen. Zuerst drüben bei den Männern, wo es stärker roch. Dann bei den Frauen, Kabine für Kabine. Als ich an der letzten angekommen war und die Tür öffnete, wäre ich jedoch vor Schreck fast gegen die Wand gefallen. Dort war jemand! Zwei Augen schimmerten gespenstisch blau im zuckenden Licht der defekten Neonröhre und starrten mich an.

Mein Herz raste, doch nur einen Moment später beruhigte ich mich. Es war kein Mensch, der dort auf mich lauerte, sondern ein Plüschtier. Ein hübscher weißer Hase mit langen Ohren und freundlichen blauen Augen saß auf dem Vorsprung über dem Klo, als würde er darauf warten, dass ihn endlich jemand abholte. Er sah aus, als würde er lächeln.

Ich ging zu ihm und nahm ihn in die Hand. Er fühlte sich weich und sauber an, wie das geliebte Plüschtier eines Kindes, das sein Spielzeug nur ungern aus der Hand legt.

Ich erinnerte mich plötzlich an eine Mutter, die mit ihrem kleinen Sohn am Nachmittag hier gewesen war. Sie hatten das Spielzeug des Jungen sicherlich während des Geschäfts auf den Vorsprung gelegt und dann dort vergessen. Das bedeutete, dass heute ein kleines Kind traurig ins Bett gegangen war. Ich betrachtete den Hasen und musste unwillkürlich lächeln. Er erinnerte mich an mein Plüschtier, als ich so klein gewesen war. Mein Spielzeug war allerdings kein Hase, sondern ein roter Fuchs gewesen, und ich hatte ihn mehr geliebt als alles andere auf dieser Welt. Ich wollte damals keinen Schritt ohne ihn gehen, er musste mich zum Strand, in den Kindergarten und sogar zum Einkaufen begleiten. Wenn er gewaschen werden musste, konnte ich nicht einschlafen, weil mir das vertraute Gefühl seines Fells fehlte. Mein Vater hatte ihn mir geschenkt, als ich drei Jahre alt gewesen war. Ich hatte mich erst von ihm getrennt, als ich in der Schule ausgelacht wurde, weil sein Fell so abgenutzt und schäbig geworden war.

Ich musste das Kind unbedingt finden und ihm den Hasen bringen. Es war bestimmt todunglücklich, weil es ihn verloren hatte.

Ich steckte ihn in meine Tasche und schrubbte die letzte Kabine, dann die Fliesen unter den Waschbecken. Als ich das Wasser auskippte, knallte es laut über mir, sodass ich erneut zusammenzuckte. Danach stand ich in der Dunkelheit. Die Neonröhre hatte endgültig ihren Geist aufgegeben.

Gespenstisch hallte meine Stimme von den Fliesen wider, als ich laut fluchte. Vorsichtig tapste ich durch die Dunkelheit zur Abstellkammer und stellte das Putzzeug ab. Ich schaltete die Lampe in meinem Handy an, um meine Tasche zu finden und unbeschadet zur Tür gehen zu können. Der Schein meines Telefons beleuchtete die defekte Fliese, die jetzt noch mehr an eine riesige Tarantel erinnerte, sodass ich den Kopf einzog und schnell die Tür öffnete. Ich zog sie hinter mir zu und trat ins Freie. Doch als ich den Schlüssel ins Schloss stecken und abschließen wollte, hörte ich eine männliche Stimme direkt hinter mir.

»Hey Baby, meine Blase drückt.«

Erschrocken fuhr ich herum. »Tut mir leid, es ist bereits geschlossen.«

»Du meinst, meine Blase soll sich gefälligst an die Öffnungszeiten halten?« Der Mann war Mitte zwanzig, etwas dicklich und mit den typischen glasigen Augen eines Betrunkenen.

»Dort vorn, etwa hundert Meter von hier ist ein öffentliches Klo im Hotel, das durchgehend geöffnet hat«, erklärte ich und wollte mich abwenden, doch er hielt mich fest.

»Das schaffe ich nicht mehr. Lass mich rein.«

Ich seufzte innerlich. Es war zwar bereits nach Mitternacht und ich hatte es eilig, weil in einer Stunde bereits mein nächster Job begann, aber wenn er so dringend musste, konnte ich ihn nicht einfach wegschicken.

Ich schloss die Tür wieder auf und öffnete sie, um ihn einzulassen.

»Na bitte, ging doch, Baby«, sagte er und schob sich grinsend an mir vorbei. Er ging zur Männertoilette, wobei er leicht schwankte. Ich hoffte, dass er wenigstens zielsicher war, damit meine Kollegin morgen früh keine böse Überraschung erlebte. Noch einmal wischen konnte ich jetzt nicht. Wenigstens funktionierte hier das Licht.

Ich hörte das leise Geräusch seines Reißverschlusses, danach ein erleichtertes Stöhnen von ihm und ein Plätschern. Nur wenig später schlurfte er heraus. Er hatte nicht gespült.

»Sie sollten sich die Hände waschen«, sagte ich, während ich nachsah, ob er alles sauber hinterlassen hatte. »Das ist aus hygienischen Gründen gesünder für Sie.«

Er antwortete nicht, sondern stand in der Tür und starrte mich an.

»Vielleicht wollen meine Finger noch mehr anstellen, was nicht ganz hygienisch ist«, sagte er und ließ mich nicht aus den Augen.

Ich schluckte und schob meine Brille auf der Nase höher, wie immer, wenn ich nervös war. »Gute Nacht. Bitte gehen Sie jetzt«, sagte ich und versuchte, normal zu klingen und mir nicht anmerken zu lassen, dass er mir Angst machte. »Ich muss abschließen.«

»Das hat doch sicher Zeit bis später.« Er wich nicht zur Seite, sondern blockierte immer noch die Tür.

Ich öffnete ruhig meine Tasche, um mein Handy herauszuholen und zur Not sofort die Nummer der Polizei wählen zu können, wie wir es beim Lehrgang gelernt hatten. Doch mit ein paar geschmeidigen Schritten kam er zu mir, viel schneller als erwartet. Er drückte mich gegen die Wand und presste meine Hand, die mein Telefon hielt, nach unten.

»Mach keine Dummheiten, Baby«, flüsterte er in mein Ohr. »Wir würden viel Spaß miteinander haben.«

»Lass mich los«, keuchte ich. »Du tust mir weh!« Seine Hand drückte die meine zusammen, bis ich vor Schmerz mein Telefon fallen ließ.

»Komm, Baby, stell dich nicht so an.«

Er versuchte, mich zu küssen. Ich wollte ihm mein Knie zwischen die Beine rammen, aber er wich rasch zur Seite.

»Lass mich los!«, kreischte ich und kämpfte gegen ihn an. Ich wollte mich losreißen und bewegte mich wie ein Fisch auf dem Land verzweifelt hin und her. Doch ich erreichte nur, dass mein Telefon weiter weg von mir rutschte und unter dem Waschbecken liegenblieb. Erst als ich anfing zu schreien und nicht mehr damit aufhörte, ließ sein Druck endlich nach und er trat zurück.

»Okay, Baby, wenn du nicht willst, dann nicht.«

Mit brutaler Gewalt schubste er mich zurück gegen die Wand. Mein Kopf krachte gegen die Fliesen, meine Brille rutschte von meiner Nase, meine Zähne schlugen aufeinander. Ich sah einen Augenblick lang nur Sterne. Der Plüschhase und meine Handtasche fielen zu Boden. Das Verrückte war, dass ich in dem Moment daran dachte, ob die Wandfliesen jetzt noch mehr Sprünge bekommen würden und ich dafür zur Rechenschaft gezogen würde.

Benommen schob ich die Brille wieder hoch und wollte mich nach meiner Handtasche bücken. Doch dann dachte ich, dass ich zuerst den Hasen retten sollte. Er lag mit seinem hellen Fell auf dem Boden. Das Kind wäre sicherlich noch trauriger, wenn es sein Spielzeug schmutzig zurückbekäme. Ich griff nach dem Plüschtier und ließ meine Handtasche liegen. In diesem Moment beugte sich der Kerl nach vorn und riss meine Tasche an sich.

»Halt! Nein!«, rief ich und wollte ihn festhalten, aber er schubste mich gegen die Wand und knallte die Tür zu. Sie klemmte meinen Arm ein, sodass ich vor Schmerz aufschrie und erneut Sterne sah.

Als ich wieder einigermaßen bei mir war, war der Kerl verschwunden. Mit meiner Handtasche, meinem Geld und meiner Kreditkarte.

»Scheiße.« Tränen strömten über mein Gesicht. Mit schmerzverzerrter Miene hielt ich meinen Arm. Mein Kopf dröhnte immer noch. Wenigstens hatte der Schuft mein Telefon nicht erwischt. Das lag noch immer auf den Fliesen unter dem Waschbecken.

Heulend beugte ich mich hinunter und hob es auf.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte plötzlich eine Frauenstimme in der Tür. Eine Joggerin, die zu später Stunde noch auf der Promenade gelaufen war. Offenbar hatte sie mein Schreien gehört.

Ich versuchte zu nicken, aber mein Kopf schmerzte zu sehr. Ich musste mich am Waschbecken festhalten, weil mir so schwindelig war. Die Frau sagte etwas, was ich nicht verstand, denn in meinen Ohren dröhnte es viel zu laut. Ich hatte das Gefühl, in einer dunklen, grollenden Wolke zu stecken, die sich nur langsam lichtete.

Als es in meinem Kopf endlich etwas heller wurde, führten mich zwei Männer zu einem Krankenwagen, der mit seinem blauen Licht die Nacht in eine gespenstische Farbe tauchte. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass der Krankenwagen gekommen war. Offenbar war ich bewusstlos gewesen.

»Wie heißen Sie?«, fragte mich einer der beiden Sanitäter. »Welcher Tag ist heute?«

»Piper Moore«, erwiderte ich leise. Meine Stimme wollte noch nicht so wie ich. »Es ist Dienstag.«

»Wie geht es Ihnen? Wo haben Sie Schmerzen? Was ist passiert?«

»Mein Kopf tut weh. Und mein Arm.«

Der Arm war blau und dick und tat so höllisch weh, als der Sanitäter ihn berührte, dass ich fast wieder das Bewusstsein verloren hätte. Ich musste mich auf die Liege im Krankenwagen legen, während mich die beiden weiter verarzteten.

Als sich der Nebel lichtete, vermutlich wegen des Schmerzmittels, das mir die beiden gegeben hatten, fiel mir ein, dass ich noch Verpflichtungen hatte. »Ich kann hier nicht liegenbleiben, ich muss arbeiten gehen.« Ich versuchte aufzustehen, aber einer der Sanitäter drückte mich nach unten. Er war etwas kleiner als sein Kollege, dafür attraktiver. Wenn er lächelte, zeigte er zwei Reihen perfekter Zähne.

»Wir können Sie nicht einfach gehenlassen. Sie haben vermutlich eine Gehirnerschütterung und einen gebrochenen Arm. Das wird nichts mit dem Job.« Außerdem besaß er eine angenehme Stimme, die mein klopfendes Herz etwas beruhigte. Er wollte mir den Plüschhasen wegnehmen und zur Seite legen, aber ich hielt das Spielzeug fest.

Nachdem er eingesehen hatte, dass ich das Plüschtier nicht hergeben würde, ließ er mich in Ruhe. »Sie können in dem Zustand sowieso nicht arbeiten. Vertrauen Sie uns, es ist besser«, sagte er.

Er hatte recht. Mir war immer noch schlecht vor Schmerzen. Ich war wirklich nicht in der Lage zu arbeiten.

»Dann muss ich Bescheid sagen.«

Ich bat um mein Telefon, das mir der Hübsche reichte und nach dem Wählen ans Ohr hielt. Mein Chef nahm meine Absage knurrend hin, wirkte jedoch nicht sonderlich glücklich und würde mir beim nächsten Mal sicherlich die Kündigung in die Hand drücken.

Erst in dem Augenblick fiel mir der Polizist auf, der vor dem Krankenwagen an der Wand des Pisskartons stand und darauf wartete, dass er zu mir treten konnte. Sobald die Sanitäter mit mir fertig waren und das Schmerzmittel endlich richtig wirkte, kam er zu mir, um mich nach dem Geschehen zu befragen. Ich erzählte ihm, was vorgefallen war. Ich versuchte auch, den Kerl zu beschreiben, der mich beraubt hatte. Aber das war nicht leicht. Der Typ hatte völlig normal ausgesehen und hatte nichts Besonderes aufweisen können, was ihn aus der Masse hätte herausstechen lassen. Es würde nicht einfach werden, ihn in einer Stadt von mehr als vier Millionen Menschen ausfindig zu machen.

Das bedeutete wohl, dass ich meine Sachen nie wiedersehen würde.

Den Rest der Nacht verbrachte ich im Krankenhaus, wo die Ärzte feststellten, dass ich einen Haarriss im Arm und ein Hämatom am Hinterkopf hatte, außerdem eine leichte Gehirnerschütterung. Glücklicherweise nichts Lebensbedrohliches.

Sie hätten mich gern dabehalten, um meinen Zustand zu beobachten, aber die Kosten hätte meine Krankenkasse nicht übernommen. Und eine private Zusatzversicherung besaß ich nicht. Das wäre viel zu teuer für mich geworden.

Schließlich rief ich am Morgen Lorna an, damit sie mich nach Hause brachte.

»Was hast du denn gemacht?«, fragte sie mich perplex, als sie mich mit dem verbundenen Arm sah. »Bist du auf dem nassen Fußboden ausgerutscht?«

»Nein. Jemand hat mich überfallen ...« Ich wollte weiterreden, aber sie kreischte so laut, dass ich keine Chance hatte, gegen sie anzukommen.

»Ein Überfall? Warst du bei der Polizei? Wer war es? Was wollte er? Ist dir noch mehr passiert?«

Trotz meiner Schmerzen und der grauenhaften Situation musste ich lächeln. Lorna war etwas Besonderes. Seit drei Jahren wohnten wir zusammen und waren die besten Freundinnen. Wir hatten uns bei einem Bewerbungsgespräch kennengelernt und sofort festgestellt, dass wir dieselbe Wellenlänge besaßen. Da sie eine Zwei-Zimmerwohnung hatte, war ich bei ihr eingezogen, um sie mit der Miete zu entlasten. Ich konnte mir nicht viel leisten, da mir meine Jobs als Putzfrau nicht viel einbrachten. Lorna arbeitete inzwischen in einer chemischen Reinigung und hin und wieder bei anderen Jobs. Gemeinsam hangelten wir uns durchs Leben und versuchten, den Kopf über Wasser zu halten, was aber nicht immer einfach war, vor allem nicht in einer Stadt wie Melbourne, wo die Mieten und Preise astronomische Höhen angenommen hatten.

»Sie suchen den Kerl«, antwortete ich, während Lorna mich und das Plüschtier zu ihrem klapprigen Honda brachte, der auf einem Platz parkte, der für Rettungswagen reserviert war.

»Hast du wenigstens deine Karten sperren lassen?«

Karten? Mehrzahl? Ich war froh, dass ich wenigstens eine bekommen hatte. Bei meinem mickrigen Einkommen war ich nicht gerade eine Bankkundin, der die Kreditkarten hinterhergeworfen wurden.

»Sie war sowieso schon ausgereizt. Er wird nicht viel Spaß damit haben.«

Ächzend setzte ich mich in das Auto und legte den Plüschhasen in meinen Schoß. In dem Wagen roch es intensiv nach den alten Pizzaschachteln, die ungeordnet auf dem Rücksitz lagen. Die Sitze waren in Auflösung begriffen. Jeden Tag fiel mehr Schaumstoff ab und bröckelte auf den Boden. Aber er fuhr noch.

»Du musst die Karte trotzdem sperren lassen.«

»Ja, mache ich, sobald wir zu Hause sind.«

»Unbedingt. Und du solltest einen Privatdetektiv beauftragen, damit du deine Sachen wiederbekommst. Wenn du dich nur auf die Polizei verlässt, bist du verlassen.«

»Und wer soll das bezahlen? Ich habe so viele Schulden, dass ich kaum noch atmen kann.«

»Immer noch die Sache mit deinem Bruder?«

Ich nickte. Mein Bruder hatte vor Jahren Mist gebaut und seinen Chef um viel Geld betrogen. Damit er nicht wieder im Knast landete, hatte ich einen Kredit von dreihunderttausend Dollar aufgenommen, da ich als Einzige in der Familie kreditwürdig war. Aber die Schuldenlast lag wie ein Zentnersack auf meinen Schultern und machte mich fertig.

Lorna fuhr viel zu schnell, aber sie kam immer um einen Strafzettel herum. Sie hatte einen Freund bei der Polizei, der ihr aus der Patsche half.

»Was ist das eigentlich für ein Teddy? Hat ihn dir jemand geschenkt?«

»Das ist ein Hase, kein Teddy. Ein Kind hat ihn auf der Toilette vergessen.«

»Du könntest ihn bei Ebay verkaufen. Er sieht teuer aus.«

So genau hatte ich ihn mir noch gar nicht angesehen. Mir war es auch egal, was er gekostet hatte. Für mich war er wie ein Lächeln in dunkler Nacht. Ein Sonnenstrahl an einem trüben Tag.

»Er erinnert mich an meinen Dad«, sagte ich leise und strich mit meiner gesunden Hand über das weiche Fell des Plüschhasen. »Daddy hat mir auch mal ein solches Plüschtier geschenkt.«

Sie schwieg und betrachtete mich von der Seite. Sie hatte meinen Vater nie kennengelernt, aber sie wusste, was passiert war.

»Ich werde ihn dem Kind zurückbringen. Es vermisst seinen Hasen bestimmt schon«, fügte ich hinzu. »Ich wäre durchgedreht, wenn ich meinen verloren hätte.«

»Weißt du, wem er gehört?«

»Ich glaube, er heißt Timmy Lancester.« Ich zeigte ihr das Herz am Halsband des Plüschtieres, auf dem ein Name stand.

»Timmy Lancester? Das könnte auch der Name des Plüschhasen sein.«

Ich lächelte. »Das ist er nicht. Kein Kind nennt sein Plüschtier so.«

Sie wirkte skeptisch, sagte aber nicht noch einmal etwas davon, das Plüschtier zu verkaufen.

Sobald wir zu Hause waren, schaltete ich den Computer an, den mir mein Bruder geschenkt hatte, bevor er erwischt worden war. Ich hatte keine Ahnung, ob er das Gerät mit seinem Geld bezahlt hatte oder mit gestohlenem, ich ging jedoch davon aus, dass er sauber war. Nur deshalb hatte ich ihn behalten. Ansonsten hätte ich das Geschenk nicht angenommen, obwohl ich einen Computer dringend gebrauchen konnte. Er war nicht mehr auf dem neuesten Stand und ziemlich langsam, aber für meine Zwecke reichte er. Ich musste damit nur hin und wieder nach einem neuen Job suchen oder eine Bewerbung schreiben. Für alles andere benutzte ich mein Smartphone.

Ich ließ meine Kreditkarte sperren, danach kümmerte ich mich um das Plüschtier, das vor mir auf dem Tisch lag. Ich wollte nicht, dass das Kind noch länger sein Spielzeug vermissen musste.

Zuerst suchte ich nach allen Lancesters, die ich in Melbourne finden konnte. Es waren leider ziemlich viele. Erst als ich die Suche auf St. Kilda einschränkte, ein Stadtteil direkt an der Buch von Melbourne, wurden es weniger. Die Toilette, in der ich arbeitete, befand sich in St. Kilda, also war es möglich, dass die Mutter mit ihrem Kind in der Nähe wohnte. Allerdings gab es immer noch mehr als zwanzig Namen. Nur bei einigen konnte ich die Telefonnummer ausfindig machen. Die rief ich sofort an und klärte ab, ob sie einen Sohn hatten, der seinen Plüschhasen vermisste. Leider ohne Ergebnis. Das Spielzeug musste jemandem gehören, der seine Telefonnummer nicht ins Register hatte eintragen lassen.

Die restlichen Namen und Adressen schrieb ich auf einen Zettel. Danach stand ich auf und klopfte an Lornas Tür. Sie hatte den Fernseher angeschaltet und schaute in voller Lautstärke eine Wiederholung von »Australia’s Next Topmodel«. Ein Song von Ed Sheeran dröhnte durch ihr Zimmer.

»Hast du die Eule gesehen, die sie rausgeworfen haben?«, rief sie mir zu. »Dass die überhaupt so weit gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Wer weiß, mit wem sie geschlafen hat.«

»Ich finde sie hübsch.« Das Mädchen, das Lorna meinte, war groß und dunkelhaarig. Ihre Augen waren etwas zu klein und ihre Beine zu dünn, aber in meinen Augen war sie trotzdem sehr, sehr attraktiv.

»Sie stakst wie ein Pelikan und hat ein Lachen zum Davonlaufen. Und sie wollte das Nacktshooting nicht mitmachen. Hat sie gedacht, sie kommt ohne davon? Es hat alles seinen Preis.«

Ich nickte geistesabwesend. »Ich habe ein paar Adressen gefunden, wo das Kind wohnen könnte, dem der Plüschhase gehört. Nur damit du weißt, wo ich bin, falls in einem der Häuser auch ein Serienkiller lebt.« Ich gab ihr die Liste mit Straßen und Hausnummern.

»Du willst da jetzt hin? Musst du dich nicht erst ein bisschen ausruhen und schlafen? Es war eine harte Nacht für dich.«

»Das kann ich danach noch tun. Ich möchte nur, dass das Kind sein Plüschtier wieder im Arm halten kann.«

»Ich kann dich aber nicht hinbringen. Ich muss gleich zu einer Verabredung mit meiner Mutter.« Sie verdrehte die Augen. »Sie klang, als wäre es wichtig.«

»Dann mache ich es allein. Es sind nur acht Adressen hier in St. Kilda. Ich kann laufen.«

»Okay. Ich rufe dich später an und überprüfe, ob du noch lebst.«

Ich verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Das klingt sehr vertrauenerweckend.«

»Finde ich auch.«

Sie sah wieder auf den Bildschirm, wo sich ein neues Model aus der Show verabschieden musste. Ich ging in mein Zimmer, um mich anzuziehen, doch nur einen Moment später steckte Lorna ihren Kopf hinein.

»Wenn du willst, kann ich dich auf dem Weg zu Mom ein Stück mitnehmen. Oder die erste Adresse abklappern. Aber danach muss ich wirklich los.«

»Das wäre fantastisch!«

Gemeinsam fuhren wir zur ersten Anschrift, die ich aufgeschrieben hatte. Es handelte sich um eine Wohnung in einem großen Wohnblock mit einem Sicherheitscode an der Tür.

Ich klingelte bei verschiedenen Apartments, aber niemand reagierte.

Schließlich öffnete sich die Glastür und eine ältere Frau traut heraus, die einen kleinen Hund im Arm hielt und mit ihm Gassi gehen wollte.

»Die wohnen hier nicht mehr«, sagte sie, nachdem ich sie nach Familie Lancester gefragt hatte. »Sie hatten ein süßes Baby. Sehr süß. Aber mit Blähungen, die waren schlimm. Das Mädchen hat niemanden schlafen lassen. Zum Glück sind sie weggezogen.«

»Es war ein Mädchen, kein Junge?«

»Definitiv ein Mädchen.«

»Dann bin ich hier falsch.«

Sie nickte mir lächelnd zu. »Was auch immer Sie von den Lancesters wollen: Viel Glück.« Sie ließ mich stehen und setzte das Fellbündel auf den Boden neben einen Baum, wo es sofort sein Geschäft verrichtete.

Ich ging zurück zu Lorna, setzte mich ins Auto und lehnte meinen Kopf an die zerbröselte Kopfstütze.

»Falsche Adresse.«

»Wir sollten das Plüschding doch verkaufen.«

»Nein, ich finde das Kind«, erwiderte ich stur.

»Allerdings nicht mehr heute. Du solltest wirklich schlafen. Du siehst aus wie der Tod.« Sie klang energisch und ich war mir sicher, dass sie mich nicht mehr durch die Stadt laufen lassen würde.

Ich war tatsächlich unglaublich müde. Meine Augen fielen schon zu, nur weil mein Kopf an der Kopfstütze lehnte. Sogar trotz der schmerzhaften Beule am Hinterkopf. Lorna hatte recht, ich musste die Suche nach Timmy Lancester auf morgen verschieben.

»Okay.«

»Morgen findest du eBay vielleicht doch verlockender.« Sie zwinkerte mir zu. »Du kannst etwas Bargeld gebrauchen.«

Vehement schüttelte ich den Kopf, sodass er wieder dröhnte. »Nein, auf keinen Fall.«

Sie widersprach nicht mehr, sondern fuhr mit mir zurück nach Hause. Sie klagte ein wenig, weil sie zu spät zu ihrer Verabredung kommen würde. Aber dann fiel ihr noch etwas ein.

»Übrigens habe ich ein neues Jobangebot bekommen. Für mich ist es nichts, weil ich nicht mehr putzen will, aber vielleicht interessiert es dich. Ein großes Architekturbüro sucht Reinigungskräfte. Wenn du ihn annimmst, müsstest du nicht mehr im Klo sitzen und dich von betrunkenen Idioten anmachen lassen.«

»Ja, vielleicht wäre das was«, erwiderte ich schläfrig.

»Wenn du willst, hake ich nach.«

»In Ordnung.«

Lorna begleitete mich fürsorglich bis in mein Zimmer, wo ich einschlief, sobald ich auf dem Bett lag. Ich träumte von einem Plüschhasen, der mich verfolgte und versuchte, mich im Meer zu ertränken. Ich wollte fliehen, aber schwarze Schatten versperrten mir den Weg.

Als ich aufwachte, lag der Traum wie eine düstere Erinnerung in meinem Kopf und wollte nicht weichen.

VERGEBLICHE LIEBESMÜH

ICH FÜHLTE MICH etwas besser, als am Morgen die Sonne in mein Schlafzimmer schien. Ich schaltete das Radio ein und drehte die Musik voll auf. Ein Song von Adele wirkte wie ein Bad von innen, er erfrischte und belebte mich.

Lorna hatte mir die Zeitung auf den Küchentisch gelegt. Meistens hatte ich keine Zeit, das Neueste zu lesen, nicht einmal die Klatschspalten. Aber da ich meine beiden Jobs gerade nicht ausüben konnte, setzte ich mich hin und las jede Seite von oben bis unten. Ein paar Staatsmänner drohten der Welt mit Waffengewalt. In Afrika verhungerten die Kinder. In Asien hatten sie ein neues, tödliches Virus entdeckt.

Manchmal wünschte ich mir einen Superhelden, der die Welt rettete und all das Grauen verschwinden ließ. Aber der war weit und breit nicht zu sehen.

Immerhin waren die Nachrichten aus Melbourne nicht ganz so düster. Das Straßenbahnnetz in der City wurde endlich weiter ausgebaut. Im Museum fand nächsten Monat eine Ausstellung mit den berühmtesten Münzen der Welt statt. Ed Sheeran hatte angekündigt, ein Konzert in der Rod-Laver-Arena und zusätzlich eins auf einer Dachterrasse zu geben. Die Polizei versprach, weitere Überwachungskameras zu installieren, um die Kriminalität in der Stadt weiter einzudämmen.

Danach hatte ich genug von den schlechten Nachrichten und ging hinaus, um die verbliebenen Adressen von Lancesters abzuklappern. Da Lorna arbeiten war, war ich gezwungen, alles zu Fuß zu erledigen. Ich steckte den Plüschhasen in meine Tasche und lief los. Die ersten Adressen entpuppten sich ebenfalls als Fehlschlag. Die Leute waren zwar bereits in dem Toilettengebäude gewesen, in dem ich arbeitete, aber das lag schon lange zurück. Und sie besaßen keinen Sohn, der einen Plüschhasen vermisste und Timmy hieß. Leider lagen die Häuser der Leute sehr weit voneinander entfernt. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. So lief ich von einem Ende von St. Kilda zum anderen und dann noch bis ganz in den Süden.

Schließlich stand ich erschöpft vor der letzten Hausnummer. Es handelte sich um einen schicken, viereckigen Backsteinbau mit viel Glas. Davor lag ein schmaler Vorgarten mit Büschen und kurzem Rasen. Wie es aussah, war das meine vorerst letzte Chance, das Plüschtier seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Ich klingelte und wartete, bis eine Frau Anfang dreißig die Tür öffnete. Sie war wunderschön mit gepflegten, braunen Haaren und leuchtend blauen Augen. Ihre Lippen waren perfekt knallrot geschminkt, als ob sie gerade kirschroten Lippenstift aufgelegt hätte. Ich erinnerte mich an sie. Sie war auf dem Klo gewesen, denn mir war ihr Lippenstift an dem Tag ebenfalls schon aufgefallen. Ich war endlich richtig.

»Ich kaufe nichts«, sagte sie kurz angebunden und wollte die Tür wieder zuschlagen, bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte. Doch ich hielt den Fuß dazwischen.

»Warten Sie! Ich will Ihnen nichts verkaufen. Bitte hören Sie mich kurz an!«

Unwillig zog sie die Augenbrauen zusammen, während ich das Plüschtier aus meiner Tasche zog und ihr zeigte.

»Kann es sein, dass Sie vor zwei Tagen auf der Toilette am Strand waren und das Plüschtier liegengelassen haben? Ich arbeite dort und habe das Spielzeug gefunden.«

Ich hatte das Gefühl, dass sie zurückzuckte, als ich ihr sagte, dass ich auf der Toilette arbeitete.

»Keine Ahnung, ob das Timmy gehört«, erwiderte sie und zuckte genervt mit den Schultern. Wieder wollte sie die Tür zuschlagen, aber mein Fuß klemmte noch dazwischen.

»Ich möchte es dem Jungen zurückbringen. Er vermisst es bestimmt.«

Die Frau lachte plötzlich. Es klang etwas scheppern, als würde Wasser auf dünnes Metall laufen. »Er hat den Hasen längst vergessen. Die Spielsachen sind ihm nicht wichtig, er hat so viele, dass es auf eins mehr oder weniger nicht ankommt. Lassen Sie uns in Ruhe mit dem schmutzigen Ding, das nach Klo stinkt!«

Betroffen sah ich den Hasen an. Er war sauber. Einen Schmutzfleck hatte ich sorgfältig entfernt, bevor ich losgegangen war. Zum Geruch konnte ich leider nicht viel sagen, weil ich schon so daran gewöhnt war.

»Der Hase ist sauber, ich habe ihn gereinigt. Und vielleicht ist er Timmys Lieblingstier?«

»Das ist er nicht. Mein Sohn hat schon längst etwas Neues. Glauben Sie wirklich, ich würde ihm etwas geben, das auf dem Klo lag? Gehen Sie endlich weg! Oder bringen Sie mir die Post, wenn Sie schon hier sind. Dann muss ich meine Schuhe nicht schmutzig machen.«

Ich war über ihren herrischen Ton so verdutzt, dass ich zuerst zu ihren eleganten Hausschuhen sah und mich danach tatsächlich zum Briefkasten umdrehte, der sich neben dem Gartentor in der Säule befand. Ich ging hin und öffnete ihn. Mehrere Briefe befanden sich darin, aber hauptsächlich Werbung. Ich griff nach der Post, doch weil mein Arm noch bandagiert war, rutschte mir bei der Bewegung der Plüschhase aus der Hand. Als ich nach dem Tier greifen wollte, fielen die Briefe und die Werbesachen hinterher.

Ich bückte mich und sammelte alles auf, während Timmys Mutter hinter mir entsetzt über die Erde trippelte, demonstrativ stöhnte und mich ungeduldig zur Seite schob.

»Können Sie nicht einmal so etwas Einfaches erledigen? Sind Sie zu dumm dafür?«, fragte sie und riss die Briefe aus meiner Hand. »Ungebildete Klofrau!«, sagte sie abfällig. Sie ließ mich stehen und knallte die Tür zu, ohne mich noch einmal eines Blickes zu würdigen. Für den Hasen interessierte sie sich nicht im Geringsten.

Ich stand da und rührte mich einen langen Moment nicht vom Fleck. Mein Gesicht brannte, als hätte sie mich geohrfeigt. Mein Herz klopfte vor Scham schneller, als müsste es die Schande schnell aus dem Organismus spülen. Ich schob die Brille auf meiner Nase etwas höher, als ob mir die Bewegung helfen würde, meine Balance wiederzufinden.

Ich war wirklich nur eine ungebildete Klofrau. Ich hatte die Schule nicht abgeschlossen und besaß keinen guten Job, sondern wischte anderen den Dreck hinterher. Der Gestank nach Desinfektionsmittel saß so tief in meiner Nase, dass ich ihn nicht mehr wahrnehmen konnte. Meine Hände waren rau, meine Kleidung billig. Ich war zwar gründlich und gewissenhaft. Noch nie hatte einer meiner Arbeitgeber auch nur eine Beschwerde gegen mich vorbringen müssen. Doch das zählte nicht in der Welt von Timmys Mutter. Sie sah nur meinen minderwertigen Job und schlussfolgerte daraus, dass ich nichts taugte.

Schweren Schrittes ging ich zurück zum Fußweg. Durch das Glasfenster des Hauses konnte ich beobachten, wie sie zu einem Kind ging, das am Tisch saß und etwas malte. Timmy sah lächelnd zu ihr auf, sodass ich ihn erkennen konnte. Er sah hübsch aus wie seine Mutter, auch das war mir aufgefallen, als er bei mir auf der Toilette gewesen war. Er sagte etwas zu ihr und malte weiter. Auf dem Boden neben dem Tisch lagen achtlos mehrere Spielsachen herum, auch ein paar Plüschtiere.

Ich drehte den Hasen unschlüssig in der Hand, weil ich nicht wusste, was ich damit anstellen sollte. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich ihn in den Briefkasten quetschen sollte. Doch dann beschloss ich, ihn zu behalten. Mir bedeutete er offenbar mehr als Timmy. Er erinnerte mich an die glücklichste Zeit meines Lebens, als meine Welt noch in Ordnung gewesen war.

Müde wandte ich mich ab und ging den Weg zurück zur Bushaltestelle.

DAS SCHÖNSTE AN DER VERFÜHRUNG

»WIR SOLLTEN DIE MÜNZEN stehlen, wenn sie hier in Melbourne ausgestellt werden«, sagte Lorna, als wir zusammen in der Küche saßen und Chili con carne aßen, das sie gekocht hatte. Dieses Gericht war billig, das gab es bei uns mindestens einmal in der Woche.

»Bist du verrückt?« Ich schüttelte den Kopf. Sie hatte es nur aus Spaß gesagt, aber ich wollte sichergehen, dass ihr klar war, dass man mit so etwas nicht spaßte.

»Warum nicht? Ich habe gelesen, es werden die drei wertvollsten Münzen der Welt bei uns ausgestellt. Jede einzeln ist schon mehrere Millionen wert. Wir wären alle Sorgen los. Du könntest den Kredit abbezahlen und wärst frei. Ich könnte mir endlich ein Haus leisten, ein neues Auto und schöne Klamotten.« Sie seufzte tief.

»Das ist Quatsch. Ich werde niemals etwas Illegales tun, das weißt du.«

Sie nickte. »Ja, ich weiß. Der Gedanke ist aber verlockend. Es heißt, dass eine der Münzen verflucht ist. Sie wurde 1822 geprägt, zusammen mit ein paar Geschwistern. Als die Münzpräger gemerkt haben, dass sie das falsche Bild für die Prägung genommen haben, sollten die Münzen sofort eingeschmolzen werden. Aber merkwürdigerweise starb der Mitarbeiter, der dafür verantwortlich war, bevor sie zerstört werden konnten. Daher gerieten drei Münzen in Umlauf. Zwei davon wurden zwar kurz darauf eingesammelt, aber die dritte blieb verschollen. Hundert Jahre später tauchte sie erst wieder auf. Ein Sammler wollte sie unbedingt haben und war bereit, ein Vermögen dafür zu zahlen. Er kam jedoch kurz vor dem Deal bei einem Schiffsunglück ums Leben. Es wird gemunkelt, dass jemand das Schiff absichtlich hat sinken lassen. Danach verschwand die Münze wieder, bis sie voriges Jahr entdeckt und für sieben Millionen versteigert wurde. Der Besitzer lebt noch, ist aber todkrank, heißt es. Und jeder vermutet, dass er langsam vergiftet wird, denn niemand weiß, was er wirklich für eine Krankheit hat. Kein Arzt kann ihn heilen. Nun kommt die Münze her und ich bin schon gespannt, wen sie hier dahinraffen wird.«

»Das ist ein Märchen. Ich glaube dir kein Wort.«

Lorna lachte. »Du bist aber trotzdem blass geworden. Gib zu, dass meine Geschichte dich mitnimmt.«

»Niemals.« Ich stand auf und räumte meinen Teller mit meiner gesunden Hand weg. »Deine Schauergeschichten jagen mir keinen Schrecken ein.«

»Na gut.« Sie zuckte mit den Schultern. »Dann erzähl mir, was aus dem Plüschhasen geworden ist. Du hast heute noch gar nichts darüber gesagt.«

Nachdem ich von meinem unschönen Besuch bei Timmy und seiner Mutter zurückgekehrt war, hatte ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und Musik gehört, um mich aufzubauen. Es hatte dieses Mal etwas länger gedauert, weil die Frau mich mit ihren Worten und ihrem Verhalten tief verletzt hatte. Erst als Lorna von der Arbeit zurückgekommen war, hatte ich mich aufgerafft und war zu ihr in die Küche gekommen, um etwas für uns zu kochen.

»Timmy will den Hasen nicht haben«, sagte ich. »Er hat schon was Neues.« Niedergeschlagen berichtete ich ihr von der deprimierenden Begegnung. Ich erwartete, dass Lorna mich mitfühlend in den Arm nahm, doch sie lächelte mich an.

»Endlich können wir das Ding verkaufen!«

Sie sprang auf und lief in den Flur, wo sie meine Handtasche mit dem Hasen nahm und auf den Küchentisch knallte. Sie zog das Plüschtier heraus, um es genauer zu betrachten. Doch dabei fielen auch zwei Briefe aus meiner Tasche.

»Was ist das für Post? Für mich?« Sie nahm sie in die Hand und las die Anschrift. Doch dann runzelte sie die Stirn. »Mrs. Doreen Lancester? Wer ist das denn?«

Erschrocken lief ich zu ihr und nahm ihr die Briefe aus der Hand. Doreen Lancester war Timmys Mutter. Die Briefe mussten in meine Tasche gefallen sein, als das Unglück mit der Post passiert war.

»Ich muss die Briefe zurückbringen«, sagte ich, aber Lorna nahm sie mir wieder ab.

»Ich könnte mir vorstellen, die blöde Kuh hat inzwischen schon neue bekommen.« Sie zwinkerte mir zu. »Mich würde aber dafür interessieren, was sie für Post erhält.«

»Nein!« Entsetzt hielt ich ihre Hand fest, um Lorna daran zu hindern, die Umschläge zu öffnen. Da mein anderer Arm aber immer noch verbunden war, hatte ich keine Chance gegen sie. Entgeistert musste ich mit ansehen, wie sie die Briefe öffnete und las.

»Sehr geehrte Mrs. Lancester, es tut uns leid, dass Sie mit unserer Lieferung nicht zufrieden waren. Unsere Arbeiter geben sich Mühe ... bla bla bla.« Lorna hielt kurz inne, dann sah sie zu mir. »Die Frau ist eine echte Ziege. Sie hat einen Mantel in Handarbeit bestellt, extra für ihre Maße, aber nun will sie ihn nicht mehr, weil sie keine Lust mehr darauf hat. Sie will ihn aber auch nicht bezahlen. Sie hätte ihn früher stornieren können, hat den Termin aber verpasst. Oder überhaupt nicht mehr daran gedacht, weil er ihr nicht wichtig genug war. Nun haben die den Mantel extra für sie hergestellt, bekommen aber ihr Geld nicht. Was für ein Scheiß!«

Sie legte den Brief kopfschüttelnd zur Seite und las den zweiten.

»Sehr geehrte Mrs. Lancester, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn Ihrer Karten für den beliebten Melbourne Ball. Sie und Ihre Begleitung gehören zu den diesjährigen Gewinnern und dürfen am berühmtesten Ball der südlichen Hemisphäre teilnehmen. Sie ...« Lorna ließ den Brief sinken und sah mich mit großen Augen an. »Das ist so was von nicht fair! Ich habe mich schon fünf Mal um die Ballkarten beworben und noch nie gewonnen. Und diese blöde Kuh, die so verwöhnt ist, dass sie nichts mehr schätzen kann, gewinnt!«

»Das Leben ist nicht fair, das weiß ich schon lange«, erwiderte ich und wollte Lorna den Brief aus der Hand nehmen, doch sie hielt mich fest.

»Wenn das Leben schon nicht fair ist, müssen wir eben dafür sorgen, dass es etwas fairer wird.«

»Und wie willst du das tun?«

Sie las den Brief zu Ende, ohne meine Hand loszulassen. Ich wollte eigentlich etwas trinken, kam aber dadurch nicht dazu. Danach blickte sie mich wieder an. Ihre Augen leuchteten gefährlich.

»Sie hat sich online beworben«, sagte sie.

»Das nächste Mal solltest du es also auch lieber online tun als einen Brief zu schreiben.«

»Das meine ich nicht. Ich will damit sagen, dass niemand von den Organisatoren weiß, wie Mrs. Lancester aussieht.«

»Na und? Sie gehen ja auch nicht nach dem Aussehen, sondern das Los entscheidet.«

»Du bist aber heute begriffsstutzig, Piper. Das bedeutet, dass jede Frau dahingehen und behaupten kann, dass sie Mrs. Lancester ist.«

Langsam dämmerte mir, was sie meinte. Sie wollte sich als Mrs. Lancester ausgeben und an ihrer Stelle zum Ball gehen.

»Auf keinen Fall!« Ich riss mich los und wollte ihr den Brief wegnehmen, aber sie reagierte schnell und hielt ihn über ihren Kopf.

»Das bekommt keiner mit! Die Karten werden für Mrs. Lancester am Eingang hinterlegt, steht in dem Schreiben. Die Veranstalter werden mit Sicherheit keinen Pass oder Führerschein verlangen, wenn man die Karten kurz vor dem Ball am Eingang abholt. Wir zeigen einfach nur den Brief und schon sind wir drin.«

»Wir? Ich mache da nicht mit! Und du auch nicht!«

»Warum nicht?« Lorna klang ganz ruhig, als würde sie mir eine einfache Rechenaufgabe erklären. »Diese Frau ist ein Biest, das dieses Glück und die Ehre, am Ball teilnehmen zu dürfen, nicht verdient hat. Sie ist reich und verwöhnt und würde dort nur Ärger machen. Vermutlich würde sie Kellner beleidigen oder den Kapellmeister rauswerfen lassen, weil er ihren absurden Geschmack nicht getroffen hat. Piper, das ist unsere Chance, endlich zu dem Ball gehen zu können. Er ist nur für die High Society aus Melbourne und jedes Jahr werden nur zwei Karten für Normalsterbliche verlost. Das könnten wir sein!«

Ihre Augen leuchteten. Wenn ich sie nicht genau kennen würde, würde ich dieses Leuchten für Wahnsinn halten. Aber sie war wirklich so beseelt von ihrer Idee. Sie musterte mich, als würde sie in meinem Gesicht lesen, ob sie mich schon so weit gebracht hatte, zuzustimmen. Als sie sah, dass sie noch weit davon entfernt war, fuhr sie fort: »Seit Jahren träume ich davon, bei dem Ball zu erscheinen. Eigentlich seit dem Tag, an dem ich das erste Mal davon gehört habe. Die vornehmsten Leute aus Melbourne sind da: der Gouverneur, reiche Unternehmer; sogar der Premierminister von Victoria will kommen. Das können wir uns nicht entgehen lassen.« Sie wedelte mit dem Brief vor meiner Nase. »Dieser Brief ist ein Wink des Schicksals. Es hat uns diese Möglichkeit vor die Nase geweht. Denkst du, das Schicksal hätte dich umsonst diese Tortur wegen dieses blöden Plüschhasen machen lassen? Nein! Diese Karten sind deine Belohnung!« Ihr ging langsam die Puste aus, sie war aber noch nicht fertig. »Stell dir vor, wir lernen auf dem Ball einen Mann aus den oberen Zehntausend kennen. Wir heiraten ihn und werden endlich reich und glücklich. Piper, verbau uns diese Chance nicht.«

Ich begann wirklich zu schwanken. »Lorna, ich kann dich gut verstehen und ich würde auch gern zu dem Ball gehen. Aber was du vorhast, ist kriminell. So etwas möchte ich nicht tun.«

»Es ist überhaupt kein Risiko dabei. Niemand erfährt, dass wir nicht Mrs. Lancester sind. Und außerdem kannst du deinen eigenen Namen angeben. Du bist nur meine Begleitung. Deren Name steht gar nicht in dem Brief. Ich behaupte, ich bin Mrs. Lancester, ich begehe also den Betrug. Du nicht. Du tust nichts Kriminelles.« Ihre Augen funkelten immer heftiger vor Begeisterung.

Langsam knickte ich ein. »Es ist aber trotzdem nicht richtig.«

»Ich weiß, Süße, ich weiß. Es ist aber die Chance unseres Lebens, einmal zu den Reichen und Schönen zu gehören. Wir könnten uns einen wohlhabenden Mann angeln, sodass wir nie wieder beschissene Jobs mache müssen. Hast du noch nie davon geträumt?«

Ich dachte an den Yachtclub in der Nähe des Pisskartons. »Doch, davon träume ich oft. Es wäre schön, aber ...«

»Dieser Traum kann wahr werden«, unterbrach sie mich. »Nur eine Nacht lang sind wir Cinderella und dürfen bei der High Society sein. Wir tanzen mit den schönsten Männern Australiens, trinken Champagner und essen Austern und Kaviar. Mit viel Glück finden wir den Traummann. Danach platzt der Zauber und wir kehren in unsere Welt aus Dreck und Armut zurück. Eine Nacht, Piper. Bitte, mach mit!«

Eine Träne schimmerte in ihrem Augenwinkel. Sie zog wirklich alle Register.

Ich seufzte und setzte mich wieder auf den Stuhl am Küchentisch.

»Und wie willst du dorthin gehen? In Jeans und Turnschuhen?« Ich sah zuerst an mir herunter, dann zu ihr. Unsere Sachen waren billig, nicht nur die, die wir am Leibe trugen, auch die im Schrank. Ich besaß nicht einmal ein Kleid, geschweige denn eines, das ich zu einem Ball anziehen könnte. Und bei Lorna sah es ähnlich aus.

Doch Lorna schien das nicht als Problem zu sehen, denn sie lächelte. »Ich arbeite in einer Reinigung, schon vergessen? Es hängen jede Menge Kleider an der Stange, die nur darauf warten, dass sie jemand abholt. Die hübschen Dinger würden sich sicherlich auch freuen, wenn sie zwischendurch mal eine andere Besitzerin hätten.«

Ich seufzte erneut. »Das ist auch kriminell.«

»Aber ich begehe das Verbrechen. Du nicht. Und ich habe einen Freund bei der Polizei, der mir helfen könnte, falls die Sache auffliegen sollte. Aber das bezweifele ich.«

Sie sah mich herausfordernd an, als würde sie nur auf mein Okay warten.

»Ich weiß nicht«, sagte ich nachdenklich. Aber nicht, weil ich nicht zu dem Ball wollte. Im Prinzip hatte sie mich schon überzeugt. Ich wollte nicht so schnell nachgeben, weil ich zuerst überlegen musste, ob ich mich damit wirklich nicht in die Welt der Schatten begab.

»Das Schönste an der Verführung ist, ihr nachzugeben«, flüsterte Lorna verheißungsvoll.

»Ich will nicht auf der dunklen Seite landen wie mein Vater«, sagte ich genauso leise. »Es hat ihn sein Leben gekostet.«

»Ich weiß, Liebes.