Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

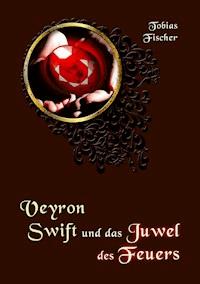

- Serie: Veyron Swift und das Juwel des Feuers

- Sprache: Deutsch

Der verwaiste Tom Packard wird in die Obhut seines Patenonkels Veyron Swift gegeben. Für ihn beginnt ein Abenteuer jenseits der Grenzen unserer Welt. Der kauzige Veyron ist Detektiv, aber kein gewöhnlicher. Sein Interesse gilt den Machenschaften von Kobolden, Vampiren und anderen finsteren Gestalten. Sein neuester Fall hat es in sich. Veyron ist auf der Spur des Niarnin, eines unfassbar mächtigen Zauberjuwels, mit dem sich die Elemente kontrollieren lassen. Die Jagd führt Veyron und Tom in die fantastische Elderwelt voller Fabelwesen und Wunder, Schrecken und Gefahren. Doch auch die Mächte der Finsternis haben es auf diesen magischen Edelstein abgesehen. Um ihn in ihren Besitz zu bringen, ist ihnen jedes Mittel recht. Schon bald sitzen Tom und Veyron nicht nur ein Hexenmeister im Nacken, sondern auch eine Bande brutaler Terroristen. Es wird ein Rennen gegen die Zeit, denn ihr dämonischer Gegenspieler ist ihnen bereits einige Schritte voraus und steht kurz davor, seine dunklen Ziele zu erreichen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tobias Fischer

Veyron Swift und das Juwel des Feuers - Serial Teil 1

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1. Kapitel: Tom Packard

2. Kapitel: Professor Daring

3. Kapitel: Mr. Nagamoto

4. Kapitel: Der Flug der Supersonic

Impressum neobooks

1. Kapitel: Tom Packard

»Wie um alles in der Welt bin ich nur hierhergekommen, wie um alles in der Welt konnte mir das passieren?«, fragte sich Tom Packard. Er saß im örtlichen Polizeirevier und wartete auf sein Verhängnis, das an diesem 14. Juli des Jahres 2011 zweifellos Jugendheim bedeuten würde. Sie steckten ihn bestimmt in ein Heim, ausgerechnet ihn!

Tom war gerade einmal vierzehn Jahre alt und ein Durchschnitts-Teenager, weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn. Lediglich seine rotblonden Strubbelhaare und seine grünen Augen hoben ihn ein wenig aus der Masse.

Der Raum war ziemlich klein, mit jedem Augenblick schienen die vergilbten Wände näherzukommen. Es gab nur ein einziges Fenster, einen alten Schreibtisch und zwei schwarze Bürostühle. Immerhin war es kein Vernehmungszimmer – das war schon einmal ein gutes Zeichen –, sondern ein Warteraum. Die Polizisten hatten ihn für den Moment allein gelassen, um ihm etwas zum Trinken zu holen. Kaum waren sie fort gewesen, hatte er heimlich die Tür geöffnet. Nur einen Spalt weit, weil er wissen wollte, was draußen vor sich ging. Immerhin steckte er in einer ernsten Lage. Niemand schien es zu bemerken, und so vernahm er die Stimmen der Beamten relativ deutlich.

Sie sprachen über den Tod seiner Eltern.

Es stimmte, er war jetzt eine Waise. Vor einem halben Jahr waren seine Mom und sein Dad bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er saß damals in der Schule, als die Polizisten kamen und ihn aus der Klasse holten. Da er ansonsten in England keine lebenden Verwandten hatte (er wusste nur von einem entfernten Onkel in Australien), musste er zu Priscilla Evans ziehen, der Stiefschwester seiner Mutter. Priscilla war bloß zehn Jahre älter als er und mit der Betreuung eines Heranwachsenden vollkommen überfordert. Zumindest waren sich die Polizisten draußen auf dem Flur dessen sicher.

»Einer solchen Person kann man doch kein Kind anvertrauen! Ständig wechselnde Jobs, ein mickriges Einkommen, jede Menge Schulden! So haben es mir jedenfalls die Zeugen erzählt«, hörte er gerade einen der Polizisten sagen.

Genau deswegen war er hier gelandet! Priscilla war verschwunden, einfach abgehauen. Sie hatte ihn allein gelassen.

Von Kümmern konnte man gar nicht reden, stattdessen ging sie ihm weitmöglich aus dem Weg. Früher einmal, da hatte er sie nett gefunden, als die Welt noch in Ordnung gewesen war und sie hin und wieder zu Besuch kam. Doch der Tod seiner Eltern änderte alles. Es hatte schon mit dem Tag begonnen, als man ihn zu ihr schickte. Mit seiner Trauer ließ sie ihn allein, nicht ein einziges Mal fand sie ein tröstendes Wort. Er sah mehr von ihrem Rücken als ihrem Gesicht – und wenn er sie einmal ansprach, kam sie mit Ausflüchten. Sie hätte jetzt keine Zeit zum Reden und müsse gleich weg – oder irgendetwas dergleichen. Den ganzen Haushalt halste sie ihm auf. Waschen, Kochen, Putzen, Einkaufen. Priscilla kümmerte sich in all der Zeit um nichts!

Sie wohnte in einer schäbigen, engen Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in Londons Stadtteil Ealing. Der Boden knarzte bei jedem Schritt, die Wände waren inzwischen grau und hätten dringend einen frischen Anstrich benötigt. Durch die alten Fenster blies der Wind, selbst wenn sie geschlossen waren. Im Bad roch es nach Schimmel, in seinem Zimmer nach Moder.

Kein Wunder also, dass sie als sein Vormund schließlich sein Erbe veräußerte. Darunter das Haus seiner Eltern und alles andere, was sich irgendwie zu Geld machen ließ. Priscilla hatte damit irgendwelche Schulden bezahlt, Tom wusste es nicht genau. Am Ende blieb jedenfalls nichts mehr übrig. Vor sieben Wochen war sie dann auf einmal verschwunden; einfach abgehauen. Sie hatte alles mitgenommen, was sich in zwei Koffer quetschen ließ. Als Tom von der Schule nach Hause kam, fand er die Wohnung weitgehend geräumt vor.

Natürlich hatte Priscilla ihm keine Nachricht hinterlassen, und auch die kommenden drei Tage hörte er nichts von ihr. Zunächst machte sich Tom Sorgen, doch allmählich verwandelte sich dieses Gefühl in Wut und Bestürzung. In der Schule hatte er sich nichts anmerken lassen und geglaubt, seine Sache recht gut zu machen. Als jedoch sein eh schon mageres Taschengeld zuneige ging und die Nahrungsmittel knapp wurden, flog seine Tarnung schließlich auf. Lehrer stellten unbequeme Fragen, Mitschüler bedachten ihn mit skeptischen Blicken, weil er dünner und dünner wurde und immer mehr Veranstaltungen und Ausflügen fernblieb.

»Ja, es ist fast ein Wunder, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten ist«, hörte er gerade eine Polizistin sagen. Sie hatte eine sanfte, helle Stimme, die in Toms Ohren sehr angenehm klang. Ein Kollege grunzte verächtlich. Beide schienen gleich hinter der Tür zu stehen.

»Laut Mrs. Pennywise, seiner Lehrerin, ist er immer wieder im Unterricht eingeschlafen. Und auch beim Sport hat er schlappgemacht. Na, wenn das keine Zeichen einer Unterernährung sind! Da kann man fast von Glück reden, dass er schließlich beim Fußballspielen zusammengebrochen ist«, schimpfte er.

Tom war sich dagegen nicht sicher, ob er das wirklich Glück nennen sollte. Jetzt saß er hier auf dem Revier fest, und obwohl man ihn großzügig mit Keksen und Limonade versorgte, konnte er nichts anderes tun, als auf sein Schicksal zu warten. Das Letzte, was er wollte, war, wegen Priscilla in ein Heim zu müssen, oder zu Pflegeeltern, die er gar nicht kannte.

Die junge Polizistin brachte ihm einen Augenblick später ein neues Glas Limonade ins Zimmer. Er blickte sie erwartungsvoll an. Sie war kaum größer als er, dunkelhaarig, mit einem hübschen Gesicht und großen, braunen Augen. Jane Willkins war ihr Name, aber sie bot ihm sofort an, sie einfach Jane zu nennen.

Sie schloss die Tür und schien in diesem Moment etwas zu bemerken. »Die Tür war ja gar nicht zu. Hast du uns etwa belauscht?«, fragte sie, ihre sanfte Stimme klang nur neugierig, nicht vorwurfsvoll.

Tom beantwortete das Ganze mit einem Schulterzucken. »Was Neues von Priscilla?«, fragte er, um das Thema zu wechseln, und hielt sich an den Armlehnen des Bürostuhls fest. Ihm war schwindlig, weil er während seiner Überlegungen damit Karussell gespielt hatte.

Jane stellte die Limonade auf den kleinen Schreibtisch und schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Aber wir stehen ja auch erst am Anfang unserer Ermittlungen«, sagte sie und lächelte ihm aufmunternd zu.

Tom ignorierte es. »Sie wird nie wieder zurückkehren«, erwiderte er.

Jane lächelte noch immer, wenngleich ihm auffiel, dass ihr seine Antwort einen kleinen Stich versetzt hatte. »Der Inspektor hat noch nicht aufgegeben. Wir finden sie bestimmt.«

»Nein. Sie hat sich abgesetzt! Wieso hätte sie sonst die ganze Wohnung ausräumen und ihr Telefon wegwerfen sollen? Sie ist einfach abgehauen! Sie hasst mich, sie hat mich schon immer gehasst!«, schrie er. Sein Kummer hatte lange genug Zeit gehabt, sich in Wut zu verwandeln, und diese Wut verlangte jetzt nach einem Ventil. Er ballte die Fäuste, bebte vor Zorn. Am liebsten wollte er toben und alles hier zertrümmern.

Jane Willkins blieb ungerührt, doch ihr Lächeln verschwand. »Wir werden sie finden«, versicherte sie ihm, klang dabei jedoch mehr ausweichend als ehrlich.

Tom schüttelte energisch den Kopf. »Nein, werdet ihr nicht! Sie hat sieben Wochen Vorsprung und ist inzwischen längst in den Vereinigten Staaten oder in Südamerika. Da wollte sie immer schon hin! Ihr ganzes Schlafzimmer war voll mit Fotos von dort! Der Teufel soll sie holen! Ich hasse sie! Ich HASSE sie!« Er kämpfte schnaufend seinen Zorn nieder. Beschämt wandte er sich von der Beamtin ab.

Jane setzte sich auf den zweiten Stuhl und blickte ihn geduldig an. Für eine Weile sagte sie nichts, sondern saß einfach nur still da. »Dir fehlen deine Eltern sicher sehr, nicht wahr?«, fragte sie halblaut.

Tom nickte stumm. Dann fragte er etwas anderes, das ihn schwer beschäftigte: »Wo schlafe ich heute Nacht?«

»Ich weiß es nicht, Tom. Inspektor Gregson hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit du schnell irgendwo unterkommst. Hast du keine anderen Verwandten, oder wenigstens einen Paten?«

»Nein, keine Ahnung. Ich kenn nur Priscilla. Aber ich geh auf keinen Fall zu irgendeiner blöden Familie mit ihren noch blöderen Kindern. Ich komme allein besser zurecht.«

»Du bist noch zu jung, um allein zu bleiben. Du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert«, meinte Jane ernst.

Tom schnaubte. »Ja. Klar«, gab er zurück, bemüht, es nicht allzu unfreundlich klingen zu lassen, aber er konnte es nicht ganz vermeiden. Ebenso wenig die Tränen, die danach aus ihm hervorbrachen. Jane nahm ihn in die Arme – das erste Mal in sechs Monaten, dass ihn jemand umarmte und ihm Trost spendete.

»Wenn Inspektor Gregson niemanden findet, kommst du mit zu mir. Mein Freund wird sicher nichts dagegen haben, wenn du ein paar Tage bei uns bleibst«, meinte sie mit einem aufmunternden Lächeln.

Erleichterung und Freude mischten sich in seine Angst und den Kummer. In Jane Willkins hatte er so etwas wie eine Freundin gefunden, jemanden, dem er offenbar nicht vollkommen egal war. Von Tante Priscilla wollte er auf jeden Fall nie wieder etwas hören.

Es war natürlich klar, dass Inspektor Gregson niemanden aufspürte, bei dem Tom übernachten konnte, doch der Inspektor war nett genug, ihn nicht sofort in ein Heim bringen zu lassen.

»Der Junge hatte es in den vergangenen Monaten schwer genug. Wenn Sie wollen, Willkins, können Sie ihn für ein bis zwei Tage bei sich aufnehmen. Aber dann müssen wir wieder den Vorschriften folgen«, entschied der Inspektor, ein großer Mann mittleren Alters. Mit seinen breiten Schultern, dem kurzen Hals und dem runden Gesicht, das von strengen, dunklen Augen beherrscht wurde, war er eine richtige Autorität, der man nicht zu widersprechen wagte. Sein Wort war Gesetz. So kam Tom fürs Erste bei Jane unter.

Sie wohnte in einer kleinen Wohnung zur Miete, zusammen mit ihrem Freund, Michael Boran. Er war ebenfalls bei der Polizei, ein hünenhafter Kerl mit kantigem Kinn. Gegen ihn nahm sich Jane fast wie eine Zwergin aus, und auch Tom kam sich winzig vor. Mit Michael konnte er allerdings nicht viel anfangen; er war recht wortkarg, und oft blieb er nicht lange im Haus. Wenn doch, hockte er nur vor dem Fernseher und guckte Fußball – die Leidenschaft für diesen Sport war im Übrigen das Einzige, das er mit Tom teilte. Er konnte gar nicht verstehen, warum eine so liebe Person wie Jane so viel Energie und Zeit in einen solchen Blödmann investierte. Eigentlich passen sie gar nicht zusammen, dachte er, wenn er die beiden Arm in Arm auf der Couch sitzen sah.

Aus den »paar Tagen« bei Jane wurde schließlich eine ganze Woche. Sie fuhr ihn jeden Morgen in die Schule, und an ihrem freien Tag gingen sie ins Kino, danach in die Eisdiele. Tom wünschte, er könnte noch etwas länger bei ihr bleiben, war sich jedoch bewusst, dass diese kurze Zeit des Glücks bald enden würde.

Um seine Befürchtungen zu unterstreichen, kam Jane am letzten Tag der Woche mit einer Frau nach Hause. Sie besaß ein strenges Gesicht und eine große Brille, die sie um Jahre älter wirken ließ, als sie wohl war.

»Tom, das ist Mrs. Hartworth vom Jugendamt. Inspektor Gregson hat sie hinzugezogen, um weitere Verwandte von dir aufzuspüren«, stellte Jane die Dame vor.

Tom, mit den Händen in der Tasche, war auf das Schlimmste gefasst. Bestimmt hatten sie seinen Onkel in Australien aufgetan. »Hallo«, grüßte er und senkte mürrisch den Blick. »Ich geh nicht nach Australien! Auf keinen Fall!«

Jane schenkte ihm einen vorwurfsvollen Blick. Mrs. Hartworth lachte nur und hob beruhigend die Hände. »Es wird nicht ganz so schlimm, Tom. Ich habe mir das Testament deiner Eltern noch einmal genau durchgelesen. Deine Mutter hat für dich einen Vormund bestimmt, sollte ihr etwas zustoßen. Der hat bislang seine Verantwortung zurückgewiesen, deswegen wurdest du vorläufig zu deiner Tante geschickt. Inspektor Gregson ist es jedoch gelungen, deinen Paten davon zu überzeugen, dich aufzunehmen«, erklärte sie.

Tom zuckte teilnahmslos mit den Schultern. Ihm sagte das alles gar nichts, und das ließ er die beiden Frauen auch wissen.

»Ach, Tom. Sieh dir die Sache doch erst einmal an. Ich weiß, es ist nicht die beste Lösung, und wenn es nach mir ginge, dürftest du gerne hierbleiben. Aber es ist nun mal so, dass dein Pate jetzt die Verantwortung für dich hat. Du kannst mich weiterhin besuchen, wenn du das willst. Es wird alles nicht so schlimm«, meinte Jane und brachte ein verkrampftes Lächeln zustande.

Tom erkannte, dass in ihr einige Kämpfe tobten. Sie war nicht ganz ehrlich zu ihm, das spürte er sofort. »Okay, wer ist mein Pate?«, fragte er und verschränkte die Arme. Sie sollten ruhig wissen, wie wenig ihm diese Idee gefiel.

Mrs. Hartworth antwortete ihm. »Sein Name ist Veyron Swift.«

Am 22. Juli begannen die großen Ferien, und mit ihnen ein neuer Abschnitt in Toms Leben. Sein Zeugnis war in Ordnung (zumindest hätte es schlechter ausfallen können), und er durfte in die nächste Klasse aufrücken. Jetzt hieß es erst einmal: Sechs Wochen Freiheit! Jane holte ihn mit dem Auto von der Schule ab. Dreißig Minuten später erreichten sie ihr Ziel.

Swift wohnte in einem roten Backsteinhaus in Londons Stadtteil Harrow, nicht besonders auffällig oder schön, aber es war immerhin ein großes Haus mit einem noch größeren Garten. Die Bäume und Sträucher darin wucherten fast bis an den Rand der Dachrinne und verbargen das Gebäude vor neugierigen Blicken der Nachbarn. Das ganze Grundstück lag erhöht und war zur Straße hin durch eine Mauer abgegrenzt. Nirgendwo gab es eine Garage. Als sie ausgestiegen waren und die alten, schiefen Stufen zum Eingang hochstapften, hielt Jane noch einmal an. Sie wirkte auf einmal verunsichert, als wüsste sie nicht recht, ob sie das Richtige tat.

Tom wurde neugierig. Er fragte sie, was denn los sei. Jane bemühte sich um ein Lächeln, aber es verging ihr rasch wieder. »Es geht um Swift. Ich kenne ihn«, antwortete sie so ernst und finster, wie er es von ihr gar nicht kannte.

Tom sah sie erstaunt an. »Du kennst Veyron Swift? Woher? Warum hast du das nicht gleich erwähnt? Warum musst du mich vor ihm warnen? Was ist er denn für ein Typ?«

Jane brauchte einen Moment, um über all diese Fragen nachzudenken. »Swift arbeitet für die Polizei, besser gesagt für den Inspektor. Er selbst ist aber kein Polizist, Gott sei Dank. Er ist seltsam, echt seltsam. Manchmal ist er supernett, aber oft auch ekelhaft, besserwisserisch und … ach, ich weiß auch nicht. Ich sollte dir eigentlich keine Angst machen, sorry. Aber Swift ist vollkommen unberechenbar. Das wirst du gleich selbst erleben.«

»Ich hab keine Angst, ich bin nur neugierig«, versicherte ihr Tom trotzig. Sie sollte sich keine Sorgen machen – auch wenn ihm jetzt wirklich nicht mehr ganz wohl bei der Sache war. Jane schenkte ihm ein anerkennendes Lächeln.

Auf ihr Läuten hin öffnete ihnen eine ältere, leicht untersetzte Frau. Sie stellte sich als Sarah Fuller vor. Sie wohne gleich nebenan und arbeite gelegentlich für Mr. Swift als Haushälterin, plauderte sie drauflos und lächelte dabei, dass ihre Apfelbäckchen glänzten. Mrs. Fuller schien eine sehr freundliche Person zu sein, ständig ein Lachen auf den Lippen. Sie sprach so ungeheuer schnell, dass Tom Mühe hatte, ihr weiter als bis zur Begrüßung zu folgen.

»Nur herein in die gute Stube, mein Junge. Sie auch, Miss Willkins. Er will Sie beide sehen. Sitzt oben in seinem Arbeitszimmer. Wo auch sonst; er lebt ja förmlich dort. Nur schade, dass sein Bett nicht hineinpasst, er würde vermutlich sofort dorthin umziehen. Die ganze letzte Nacht war er auf, und um drei Uhr morgens hat er die Stereoanlage auf volle Lautstärke gedreht und die halbe Nachbarschaft geweckt. Angeblich, weil er bei Musik besser nachdenken kann. Naja, Sie kennen ja seine Flausen, Miss Willkins. Wenigstens hat er schon lange keine Experimente mehr durchgeführt und all diese furchtbaren Dinge ins Haus geschleppt – Sie wissen, was ich meine. Und dann seine nächtlichen Ausflüge! Was macht er da eigentlich? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich soll Sie das ja nicht fragen, aber als gute Nachbarin macht man sich doch Sorgen. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich mich dazu habe bequatschen lassen, ihm Haus und Hof zu hüten. Aber er zahlt gut, und wenn er nicht gerade seine Launen hat, kann er unglaublich charmant sein. Das wissen Sie ja selbst, Miss Willkins.« All dies stieß Mrs. Fuller hervor, während sie Tom und Jane durchs Haus führte.

Vom Eingang ging es gleich in ein breites Treppenhaus, das von oben bis unten mit einer furchtbar altmodischen, ockergelben Tapete mit braunem Karomuster beklebt war. Sie deutete die steile Treppe hinauf.

»Sie wissen ja, die erste Tür direkt geradeaus. Und das Anklopfen nicht vergessen. Vielleicht hat er ja wieder diese Wurfmesser bei sich. Ich muss wieder in die Küche. Heute Abend ist der Geburtstag meiner Schwester, und es gibt Braten. Er hat nichts dagegen, dass ich dafür seinen Ofen benutze. Drüben in meinem backe ich ja schon einen großen Kuchen. Aber so ist er eben. Man kann alles von ihm haben. Vermutlich würde er das ganze Haus an jeden beliebigen Menschen vermieten, wenn hier nicht jemand aufpassen würde. Es interessiert ihn einfach nicht. Weiß Gott, wer sich hier alles herumtriebe, wenn ich nicht jede Nacht abschließen würde.«

Mrs. Fuller verschwand in der Küche, und Jane wandte sich nach oben, stieg mit schweren, unwilligen Schritten die Stufen hinauf. Tom folgte ihr, erfüllt von einer unheimlichen Neugier auf diesen sonderbaren, verrückten Mann.

Die Tür zum Arbeitszimmer stand halb offen, und Tom konnte einen ersten Blick auf den Menschen werfen, mit dem sein Schicksal fortan verknüpft sein sollte.

Das Zimmer im ersten Stock war ein kleiner Raum, in dem nur ein einzelner Schreibtisch unter einem kleinen, verstaubten Fenster stand. Dafür türmten sich an den scheußlich karierten Wänden Tausende von Büchern, die jemand einfach kreuz und quer aufeinandergestapelt hatte. Aus vielen lugten herausgerissene Seiten heraus. Überall auf dem Boden lagen Landkarten und aufgeschlagene Bücher verstreut. Man musste richtig aufpassen, nicht darüber zu stolpern. Die Wände waren mit Fotos, Bildern, Skizzen und noch mehr Karten sowie Auszügen aus uralten Büchern beklebt; alles lediglich mit Tesafilm festgemacht. Am Schreibtisch saß dessen Eigentümer, welcher der Tür den Rücken zugedreht hatte. Er war groß und hager; ein Schopf zerzausten, schwarzen Haares hing ihm bis in den Nacken. Hemd und Hose waren eintönig dunkel, wirkten dafür aber maßgeschneidert, aus teurem, hochwertigem Stoff.

Vorsichtig klopfte Jane an.