Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

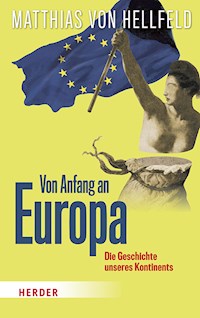

Europa verbindet viel mehr als es zertrennt. Nirgendwo sonst auf der Welt existieren so viele unterschiedliche Sprachen, Kulturen und Traditionen so nah nebeneinander wie hier. Und nirgendwo sonst gehen diese Unterschiede eine so enge Verbindung miteinander ein. Vieles, was wir Bewohner des alten Kontinents national zurechnen, ist Teil eines gemeinsamen Erbes. Es ist höchste Zeit, diese Geschichte der europäischen Gemeinsamkeiten zu erzählen. Unsere Identität ist in erster Linie europäisch. Matthias von Hellfeld berichtet spannend und unterhaltsam von dem, was uns eint und was unsere Vorväter und -mütter oft blutig und mühsam erstritten haben. Ein historischer Parforceritt von den alten Griechen bis in unsere nicht immer einfache Gegenwart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias von Hellfeld

Von Anfang an Europa

Die Geschichte unseres Kontinents

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Christoph Pittner (Pittner-Design)

Umschlagmotiv: © Chrissie Salz/Deutschlandradio

Satz: Carsten Klein, Torgau

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services

ISBN E-Book: 978-3-451-81850-9

ISBN Print: 978-3-451-38552-0

Inhalt

Vorwort

Was Europa fehlt: Eine gute Geschichte

Von den alten Griechen lernen

Sechs Prinzipien für Europa

Individuum und Demokratie

Der Mensch wird zum Maß aller Dinge

Die attischen Grundlagen der Demokratie

Der griechische Weg zu einer Kultur der Freiheit

Verfassung und Recht

Die Res Publica

Das Corpus Iuris Civilis

Europa ist aus dem Römischen Reich herausgewachsen

Konstitutionelle Verfassungen

Einheit und Vielfalt

Das römisch-deutsche Kaisertum

Ein früher europäischer Binnenmarkt

Vielfalt als Grundlage des Staatswesens

West- und ostfränkisches Nachfolgereich

Europäische Einigungsideen

Gewaltsame Einigungsversuche

Glaube und religiöse Toleranz

Jesus von Nazareth – ein Jude begründet das Christentum

Das Christentum wird römische Staatsreligion

Der Islam wird zur Konkurrenz

Die Christianisierung des europäischen Ostens

Das Verhältnis von Kirche und Staat

Die Kreuzzüge

Die »Perestroika« des Mittelalters

Aufklärung

Krieg und Diplomatie

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648)

Der Westfälische Frieden oder die erste KSZE

Die Welt im Umbruch

Der Wiener Kongress oder die zweite KSZE

Die Zeit der beiden Weltkriege

Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)

Nationalismus und Nation

Nationalismus

Viele deutsche Länder

Nationalbewegungen

Nationale Revolutionen in Europa

Die Revolution von 1848 und die Deutsche Frage

Die »Verpreußung Deutschlands«

Übersteigerter Nationalismus

Radikalisierung der Deutschen Frage im 20. Jahrhundert

Die europäische Einheit

Das Ende des Kalten Kriegs und die Gründung der EU

2057 – Vom Ursprung nach Utopia

Die EU in der Krise

Die neue Europäische Union

Republik Europa

Auswahlbibliografie

Karten

Vorwort

Es war ein langer Weg, den Europa zurücklegen musste, bevor es wurde, was es heute ist. Es waren Kriege und Katastrophen, schwere Verbrechen und schier endloser Streit, der über viele Jahrhunderte das Leben unserer Vorfahren kennzeichnete. Aber es waren auch kulturelle Leistungen in Musik und Literatur oder Wissenschaft und Forschung, die ihren Weg begleiteten. Manches ging zurück auf Wissensdrang und Wagemut der antiken Griechen. Anderes kam im Römischen Reich hinzu und wurde in der Zeit der karolingischen Renaissance des ersten römisch-deutschen Kaisers Karl dem Vergessen entrissen und in die Moderne transportiert. Es folgten Jahrhunderte, die von Kriegen, Pestilenzen und anderen Katastrophen geprägt waren. Aber in den vergangenen 500 Jahren tauchten immer wieder Ideen auf, die einen Weg in die Zukunft wiesen: Renaissance, Humanismus und Aufklärung legten die Grundmauern für unser modernes Europa.

Um zu verstehen, wie glücklich wir uns schätzen können, am vorläufigen Ende dieses Weges zu leben und nicht auf einer seiner vielen vorherigen Etappen, lohnt es sich, einen Blick zurück auf jene Ereignisse der Vergangenheit zu werfen, die die Weichen für unsere Gegenwart und Zukunft gestellt haben. Es sind einige grundlegende Entscheidungen und Erkenntnisse, die zwar alt sind, aber auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Aber dabei sollten wir nicht stehen bleiben, sondern das historische Erbe unserer Vorfahren für die Gestaltung der Zukunft Europas nutzen. Viele Europäer sind angesichts komplizierter Probleme und Schwierigkeiten verzagt. Populisten von rechts und links raten ihnen, das Erreichte aufzugeben und in eine angeblich durch Nationalstaaten gewährleistete Sicherheitszone zurückzukehren. Wenn man sich aber die letzten Wegmarken in der Entwicklung Europas betrachtet, wird man erkennen, dass wir nicht vorwärtskommen, wenn wir zurückmarschieren!

Wir müssen Europa weiterentwickeln und dabei bedenken, dass nicht alle Menschen auf diesem Kontinent eine stärkere europäische Integration in gleichem Tempo wollen. Manche wollen sie gar nicht, manche wollen sie sofort. Der Weg nach Europas Utopia ist lang, aber er lohnt sich. Frieden und Wohlstand zu erhalten für etwa 750 Millionen Menschen, die in über 40 Ländern – innerhalb und außerhalb der EU – auf diesem Kontinent leben, ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Das geht nur miteinander.

Einen Teil des Weges haben wir bereits bewältigt, aber vieles liegt noch vor uns. Würden wir dabei mehr den historischen Erfahrungen unserer Vorfahren vertrauen, könnten wir Rückschlüsse und Konsequenzen ziehen, die uns den Weg in eine friedliche und gerechtere Zukunft leichter machen würden. Am Schluss des Buches wagen wir deshalb einen »Rückblick« aus dem Jahr 2057 auf die vor uns liegenden vier Jahrzehnte. Die Europäer haben in diesen Jahren turbulente Zeiten erlebt und weitreichende Entscheidungen getroffen. Sie sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und haben die Republik Europa gegründet.

Mein Kollege Paul Reifferscheid gab wertvolle Hinweise, meiner Tochter Rebecca, Claus-Walther Schröder und Werner Fricke habe ich zudem für ihre Ratschläge und Kommentare zu danken, die sie mir während der Arbeit am Manuskript zuteilwerden ließen.

Köln, im Herbst 2019

Matthias von Hellfeld

Was Europa fehlt: Eine gute Geschichte

Vielen Europäern fehlt etwas: Eine gute Geschichte von ihrem Kontinent. Es müsste eine Geschichte sein, die ihnen von ihren Vorfahren und deren historischen Taten berichtet. Sie müsste erzählen, was sie erreicht und wofür sie gekämpft haben. Sie dürfte ihre Niederlagen und Enttäuschungen nicht verbergen, Katastrophen und Verbrechen nicht verschweigen. Eine Erzählung müsste es sein, die die Europäer stolz auf ihre Vergangenheit macht und ihnen eine Identifikation für den Kontinent gibt, auf dem sie gemeinsam mit vielen anderen leben. Dieses europäische Narrativ müsste vor ihnen einen Kontinent entstehen lassen, dessen außergewöhnliche Vergangenheit ihr gutes Leben in der Gegenwart ermöglicht. Vielen Europäern fehlt nämlich die Erinnerung an die Leistungen, Niederlagen und Fehler ihrer Vorfahren, durch die sie über Sprachen, Nationen und Traditionen hinweg erkennen könnten, dass sie Zeugen einer Epoche des Friedens und Wohlstands sind. Das europäische Narrativ ist, trotz vieler Katastrophen, eine Erfolgsgeschichte, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der Europäischen Union gefunden hat. Diese EU ist trotz ihres dringenden und großen Reformbedarfs das Ergebnis einer mehr als 2500 Jahre andauernden gemeinsamen Geschichte der Völker Europas.

Eigentlich sollten die Europäer stolz auf mehr als 70 Jahre Frieden und stetig wachsenden Wohlstand für die Mehrheit der Menschen sein, aber viele von ihnen kritisieren lieber die EU als Fehlkonstruktion und Quelle aller Probleme. Ob es die Finanz- und Schuldenkrise ist, eine verfehlte Flüchtlingspolitik oder die angeblich gewollt herbeigeführte Masseneinwanderung – schuld ist immer die EU. Kaum eine Verordnung aus Brüssel entgeht dem Vorwurf der Gleichmacherei der doch ansonsten so unterschiedlichen europäischen Nationen. Gemacht würden diese Gesetze von unfähigen Bürokraten und willfährigen Politikern, die nichts als ihre (viel zu hohen) Diäten im Sinn hätten. Anstatt sich um die Sicherung des Wohlstands der europäischen Völker und die Abschottung gegen Flüchtlingsströme aus aller Welt zu kümmern, seien sie mit nichts anderem beschäftigt, als mit einer ungebremsten Verordnungswut das Leben der Menschen zu reglementieren. Am Ende einer solchen Politik stehe dann der europäische Superstaat, der alle nationalen Identitäten hinwegfegen und stattdessen einen europäischen Brei aus den unterschiedlichen Nationen formen wolle.

Diese EU-feindliche Rhetorik wird von manch einem Massenmedium unterstützt, deren veröffentlichte Meinung aber lediglich eine Ansammlung von Behauptungen und Vermutungen ist. Diese Medien täuschen damit eine Realität vor, die von vielen dann auch als eine solche wahrgenommen wird. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind bewährte Arbeitsmittel von Stimmungsmachern, die die EU herabwürdigen wollen. Der amerikanische Soziologe William Isaac Thomas formulierte Ende der 1920er-Jahre eine Art Grundgesetz der Soziologie, indem er feststellte: »Wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, dann sind diese auch in ihren Folgen wirklich.« Diese Erkenntnis hat bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. Obwohl fünf der sechs im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die Europäische Union verteidigen, gewinnt ein negatives Narrativ über die EU in der Bevölkerung offenbar an Zustimmung. Bei der Europawahl 2019 wählten 4,1 Millionen Deutsche die AfD – nahezu doppelt so viele wie 2014. Die AfD droht als Ultima Ratio mit dem Verlassen der EU, wenn diese sich nicht nach deutschen Vorstellungen reformieren lasse. In Abwandlung des soziologischen Grundgesetzes von William Isaac Thomas werden immer mehr Menschen der Meinung sein, die EU sei tatsächlich schlecht und zum Nachteil der Menschen in Europa, wenn schlecht über sie geredet wird. Würde man den Menschen sagen, dass die EU unbedingt schützenswert und gut ist, dann wäre sie es auch. Die EU ist eine gute Idee mit Fehlern, die aber leider zu selten eingestanden und beim Namen genannt werden. Sinnvoll und notwendig ist es, die Fehler der guten Idee erst zu benennen und dann zu korrigieren, anstatt die gute Idee wegen der Fehler zu verwerfen.

Von den alten Griechen lernen

Um aus dem unverdient schlechten Image der EU ein berechtigtes gutes Image zu machen, können wir uns auf jene »alten Griechen« berufen, die im Dunstkreis Athens, in Attika, lebten. Sie saßen nach der Mühsal ihrer täglichen Arbeit an Herd oder Lagerfeuer und erzählten sich Geschichten über die Vergangenheit und die Heldentaten ihrer Vorfahren, die es gar nicht gegeben hat. Sie hatten nämlich irgendwann erkannt, dass sie nicht wussten, woher sie eigentlich kamen, wer ihre Vorfahren gewesen sind, wie sie gelebt und was sie gemacht haben. Sie rätselten darüber, warum sie selbst auf der Welt waren und wie das alles mit der Natur zusammenhing, die sie umgab. Eine derartige Spurensuche betrieb der Philosoph und Dichter Hesiod, der vermutlich im achten vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat. Er verlegte den Gründungsmythos der Griechen in die Zeit der Schaffung des Universums und machte sie damit zum Ursprung der Menschheit. Die heutigen Europäer verdanken Hesiod, der hauptberuflich Ackerbau und Viehzucht betrieb, eine Erkenntnis, die er am Beginn seiner »Werke und Tage« beschrieben hat. Er habe seine Nachforschungen betrieben, »damit bei der Nachwelt nicht in Vergessenheit gerate, was unter Menschen einst geschehen ist; besonders aber soll man Ursachen wissen, weshalb sie gegeneinander Kriege führten.« Die britische Althistorikerin Edith Hall bezeichnet das als »bahnbrechendes Manifest« für den europäischen Kontinent, auf dem immer schon viele unterschiedliche Völker auf engem Raum gelebt haben. Von Hesiod kennen wir auch den Mythos der »Büchse der Pandora«, die alle Krankheiten und Widrigkeiten des Lebens sorgsam umschloss. Als man sie öffnete, entwich das Schlechte in die Welt und machte sie zu einem finsteren Ort.

Hesiod dachte sich eine Abfolge von Zeitaltern aus, denen er bestimmte griechische Mythen zuwies. Im »Zeitalter der Heroen« fand Homers »Kampf um Troja« statt, dessen bekannteste Helden Achilles und Odysseus waren. Auf der Suche nach dem Sinn ihres Daseins erzählten sich die antiken Griechen derartige Mythen und umrahmten sie mit kultischen Ritualen. Wir könnten heute so etwas Ähnliches in den zahllosen Talkshows tun, die allabendlich über die Mattscheibe flimmern. Die Geschichten der alten Griechen berichten von Heroen, von Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, und von übermenschlichem Mut, mit dem dieselben überwunden wurden. Das Erzählen dieser Geschichten war ein Instrument der politischen Bildung, denn über die mythische Grundlage der eigenen Vorgeschichte identifizierten sich die Griechen mit ihrem Land und mit ihrem Gemeinwesen. Die griechische Mythologie erzählt uns heute von der Ideenwelt der Griechen, von ihren Zielen und den Vorstellungen, wie die Welt dereinst entstanden sein musste. Die antiken Griechen leiteten aus der Mythologie eine Erklärung ihrer Herkunft, ihrer Sitten und Überzeugungen ab. Und sie taten das, obwohl es nicht einen einzigen Griechen je gegeben hat, der in der »Ilias« von Homer so blumig beschrieben wird.

Heldensagen und Götterwelt

In Ermangelung einer anderen Erklärung verknüpften die antiken Griechen ihre Helden auch gleich noch mit den Göttern und schufen so einen Zusammenhang zwischen dem Olymp, wo sie den Göttervater Zeus und seine Nachkommen vermuteten, und der Erde, wo sie von den Launen der Götter abhängig waren. Sie erklärten sich den Zusammenhang zwischen den Menschen und der Natur, indem sie für alles eine Gottheit kreierten: für das Meer, die Wellen und den Wind; für die Jagd; für die Fruchtbarkeit oder für das Kriegsglück. Diese Gottheiten galt es zu besänftigen, ihnen kultische Opfer darzubieten und sich ihren Urkräften zu unterwerfen. Die alten Griechen hofften, mit einer positiven Verbindung zu ihren Göttern würde ihr beschwerliches und äußerst karges Leben auf der Erde leichter werden. Gleichzeitig transportierten die Heldensagen die eigene Herkunftsgeschichte in die damalige antike Gegenwart. Das Streben, es den Helden gleichzutun, erklärt vielleicht den ungeheuren Mut, mit dem die antiken Griechen Gefahren begegneten und sie oft siegreich überstanden. Die Nachwelt verdankt dem Literaten Homer die Geschichte des sagenumwobenen Kampfs um Troja und den Bericht über die Abenteuer des Odysseus. Auch dessen Geschichten waren reine Erfindungen, aber er war trotz einiger kritischer Anmerkungen, die Homer zu Odysseus machte, Vorbild für viele Tausend Griechen.

In ihrer Geschichte über »die alten Griechen« beschreibt Edith Hall die Wirkung des Odysseus auf die antike Welt der Griechen. Er war ein »tüchtiger Allrounder« mit genügend Hirn- und Muskelschmalz, um alle Abenteuer zu überstehen. Er war ein »begnadeter Redner und erstklassiger Krieger«. Odysseus war »listenreich«, ein »ausgezeichneter Navigator und Schwimmer, ein idealer Pionier, Grenzbewohner und Siedler.« Ihn zeichneten »diplomatisches Geschick, Geduld und Selbstbeherrschung« aus, zudem konnte er in nur vier Tagen ein Floß bauen »vom Baumfällen bis zum Segelmachen« – welch ein Schiffszimmermann! Und als ob das nicht alles schon genug wäre, war er auch noch ein erfolgreicher Bauer, Experte für Weinanbau und ein überragender Sportler. Natürlich hat dieser Teufelskerl auch beim anderen Geschlecht einen Stein im Brett. Die beiden »übermenschlichen Frauen, Kalypso und Kirke«, haben eine Affäre mit ihm, während die Göttin Athene es bei einem Flirt belässt und ihre schützende Hand über ihn hält. Gleichwohl schließt ihn die nicht minder attraktive, aber treue Ehefrau Penelope nach langen Jahren des Wartens liebevoll in die Arme.

Derlei Geschichten gibt es in der griechischen Mythologie viele, sie werden ergänzt durch Erzählungen über die Götter und deren Gewohnheiten. Beides zusammen war den antiken Griechen eine hinreichende Erklärung für ihr Dasein und gleichzeitig Ansporn, so zu handeln wie ihre ausgedachten Helden. Sie waren Basis ihrer Identität und Richtschnur ihres Lebens, das sie in deutlichem Unterschied zu anderen Völkern sahen. Die Griechen waren stolz auf ihre Vergangenheit und Herkunft, obwohl es beides nie gegeben hat. Aber diese nie dagewesene Vergangenheit schenkte ihnen Geschichten von heldenhaften Kriegern, die in Sieg und Niederlage Größe zeigten. So sehr die Geschichten auch Fiktion waren, sie boten ihnen doch das Gefühl, eine erfolgreiche Vergangenheit zu haben. Die Sagenwelt beschrieb einen gemeinsamen Stammbaum und verband sie mit der Welt der Götter, die einerseits ethisch und moralisch vorbildhaft sein sollte, andererseits aber Züge von Brutalität zeigte. Die Gründungsgeschichte der Griechen und ihre Verbindung zu den Göttern verknüpfte sich zu einem narrativen Sammelsurium, das ihnen Halt und Sinnerklärung des Lebens zugleich bot. Dieser Gedankenmix löste positive Einstellungen zu sich und ihrer Rolle in der langen Kette der griechischen Heroen aus. Und daraus speiste sich ihr Einsatz für etwas, was ihnen wichtig war: Freiheit und ihre Vorstellung von einem selbstbestimmten Leben. Die griechische Mythologie und die Götterwelt schufen ein politisches Klima, in dem sich die attische Demokratie und das Streben nach individueller Freiheit entwickeln konnten. Dies erklärt den ausgeprägten Sinn der archaischen Griechen für die Unabhängigkeit des Einzelnen, den starken Drang nach Freiheit und den kaum zu bändigenden Forscherdrang. Nicht nur in der Philosophie, sondern vor allem auch in den Naturwissenschaften haben antike griechische Forscher oft die Grundlagen der modernen Wissenschaften gelegt.

Mindestens ebenso erstaunlich wie ihre wissenschaftlichen Leistungen ist der ungeheure Mut, mit dem sich die antiken Griechen allem entgegenstellten, was ihre Lebensordnung hätte zerstören können. Der österreichische Kulturphilosoph Egon Friedell hat die Geschichte Griechenlands als die eines »einzigen großen Verwandtenmordes« bezeichnet und damit die Kriege zwischen griechischen Städten oder Städtebünden gemeint, die schließlich um 300 v. Chr. zum Ende der »klassischen« griechischen Antike und zum Aufstieg Makedoniens unter Alexander dem Großen führten. Aber die Griechen zogen nicht nur gegeneinander in den Krieg, sondern verteidigten sich auch gemeinsam gegen den übermächtigen Feind aus Persien, der Griechenland mehrfach erobern und in sein eigenes Riesenreich integrieren wollte.

Der gemeinsame Kampf gegen die Perser

Diese »alten« Griechen hatten eine vage Vorstellung von Europa. Sie kannten den Mythos des Göttervaters Zeus, der sich in einen Stier verwandelt, das Vertrauen der phönizischen Königstochter Europa gewinnt, mit ihr nach Kreta schwimmt und sich dort wieder zurückverwandelt. Herodot, ein griechischer Historiker aus Bodrum, der im 5. Jahrhundert lebte und uns mit den »Historien« ein umfangreiches Werk hinterlassen hat, hatte ein Bild von Europa, das zumindest im Mittelmeerraum und im Süden Frankreichs der Realität entsprochen haben dürfte. Herodot kannte von seinen ausgedehnten Reisen Teile Asiens, die nordafrikanische Küste und einen Ausschnitt des europäischen Kontinents. Für ihn und seine Zeitgenossen war Europa aber weniger ein geografischer Raum als vielmehr eine Vorstellung von Werten und Idealen. Dieses Europakonzept entstand im Kontext einer dramatischen und fundamentalen Auseinandersetzung mit dem asiatischen Gegenteil dieser Werte. Herodot berichtet von dem Konflikt zwischen Griechen und Persern, deren Reich 500 v. Chr. eine Weltmacht war.

Das damalige Reich der persischen Achämeniden reichte von der kleinasiatischen Küste gegenüber dem griechischen Festland bis zum Hindukusch, nach Indien, zum Kaspischen und zum Schwarzen Meer und zur afrikanischen Küste des Mittelmeeres einschließlich Syrien und Ägypten. Die sehr unterschiedlichen Städte zwischen Sparta als Metropole auf der Peloponnes und Athen, der mächtigsten Stadt des griechischen Festlands, waren dagegen ein Nichts! Griechen und Perser waren über den ältesten griechischen Stamm miteinander verbunden. Die griechischen Ionier siedelten seit Jahrhunderten an der Küste Kleinasiens. Sie gerieten etwa 550 v. Chr. unter persische Herrschaft, nachdem das Lydische Reich von den Persern unterworfen worden war. Die Lyder lebten an der kleinasiatischen Mittelmeerküste in der heutigen Türkei und hatten aus nicht bekannten Gründen Mitte des 6. Jahrhunderts einen Krieg mit dem persischen Reich begonnen. Nach anfänglichen Erfolgen mussten die Lyder sich geschlagen geben und den Status einer persischen Provinz akzeptieren. Nach diesem Krieg befanden sich die Ionier mit einem Mal nicht mehr auf lydischem, sondern auf persischem Gebiet und mussten dem persischen König immer höhere Tributzahlungen leisten. Das führte 499 v. Chr. zum Ionischen Aufstand, bei dem die Ionier von einigen griechischen Stadtstaaten unterstützt wurden. Der Aufstand endete 494 v. Chr. in einem Desaster. Das persische Heer machte aus der Hafenmetropole Milet, einer bedeutenden Handelsstadt des östlichen Mittelmeers, die Umschlagplatz für Rohstoffe und Lebensmittel gewesen war, einen Schutthaufen. Für die Griechen in Kleinasien und auf dem Festland war das eine traumatische Erfahrung, die bei ihnen den Wunsch nach Rache auslöste. Die Zerstörung Milets leitete die Phase der Perserkriege ein, die die Griechen in den kommenden Jahrzehnten führten.

Aber auch die Perser sannen auf Rache für die Unterstützung des Aufstands der Ionier durch die Griechen jenseits der Ägäis. Dem Racheschwur folgte die Tat des persischen Königs Xerxes. Er hatte 486 v. Chr. am Totenbett seines Vaters Dareios I. geschworen, Griechenland zu erobern und zu unterwerfen. Kurz darauf brach er mit dem größten Heer der Antike auf, um Griechenland zu überrennen. 100000 Kämpfer auf Pferden und zu Fuß marschieren Richtung Athen. Sein Vater Dareios I. hatte 492 v. Chr. bei seinem Feldzug gegen Makedonien und Thrakien einen großen Teil seiner Flotte bei der Umgehung des Berges Athos durch einen heftigen Sturm verloren. Um diesem Schicksal zu entgehen und seine Truppen schneller vor die Tore Athens zu bekommen, ließ Xerxes den nach ihm benannten Kanal durch die Halbinsel Athos stechen und zwei Brücken über den Hellespont und den Fluss Strymon bauen. Angesichts dieser Bedrohung, die augenscheinlich nicht nur eine Bestrafungsaktion wegen der Unterstützung der Ionier, sondern auch eine Eroberung Griechenlands sein sollte, schlossen sich Sparta und Athen zusammen. Das Orakel von Delphi, das vor wichtigen Entscheidungen immer bemüht wurde, hatte verkündet, man solle sich »hinter hölzernen Mauern verteidigen«. Was konnte das anderes bedeuten, als eine Seeschlacht mit Schiffen aus Holz zu führen? Also wurden Holzboote in großer Zahl gebaut. Die Schlacht gegen die Perser sollte vor der rund zehn Kilometer entfernten Hafenstadt Piräus geschlagen werden: in der Meerenge zwischen dem Festland und der Insel Salamis.

Die erste Schlacht dieses Krieges an den Thermopylen am Golf von Malia hatte ein Heer der Spartaner verloren. Die Griechen hatten daraufhin die Städte und Dörfer Attikas verlassen und schutzlos den Persern preisgegeben. Xerxes brachte in hohem Tempo seine Truppen über Theben nach Athen. Die furchteinflößende Flotte hatte er zwischen dem griechischen Festland und der Insel Euböa an Marathon vorbei ins Ägäische Meer vor die Insel Salamis geschickt – in Sichtweite zu Piräus. Die Ansammlung kleiner Schiffe, die seinen eigenen zahlenmäßig deutlich unterlegen waren, dürfte Xerxes nicht geschreckt haben. Schnell setzte er seinen Vorstoß nach Athen fort, aber das Geschehen in der Meerenge von Salamis nahm einen unerwarteten Verlauf. Denn anders als gedacht siegten 480 v. Chr. die Griechen, weil sie mit ihren eilig gebauten kleineren und wendigen Schiffen in der Meerenge besser manövrieren konnten als die Perser. Diese Schlacht, die wohl eine der bedeutendsten Schlachten der Antike war, hat große Bedeutung für Europa. Für Althistoriker wie Christian Meier war sie gar ein »Zentralereignis in der abendländischen Geschichte, das mithalf, die Zivilisationsgeschichte Europas eigenständig gegen die des Ostens zu behaupten.«

Und tatsächlich hätte die Möglichkeit bestanden, dass im Falle eines Sieges der Perserkönig Xerxes, dem Zeitgenossen Größenwahn und brutalen Charakter attestierten, nicht nur Griechenland, sondern vielleicht auch die gerade entstandene römische Republik auf der italienischen Halbinsel eingenommen hätte. Dann hätte er auch einen Zugang zu Kontinentaleuropa gehabt und das Leben auf unserem Kontinent wäre vermutlich anders verlaufen. Dann wäre Europa geografisch korrekt heute das westliche Ende Eurasiens und hätte eine gänzlich andere Geschichte erlebt. Ob Herodot diese weitreichenden Möglichkeiten in Erwägung gezogen hat, ist zweifelhaft. Aber er hat den Kampf der tapferen Griechen zu einem Kampf Gut gegen Böse, der Demokratie gegen den Despotismus stilisiert. Es war für ihn ein Kampf der Kulturen, in dem die Freiheit gegen die Knechtschaft verteidigt wurde. Vielleicht war Herodot inspiriert vom wohl berühmtesten Arzt des Altertums, dem in seiner unmittelbaren Nähe auf der Insel Kos geborenen Hippokrates. Der hatte eine Klimatheorie aufgestellt, in der er den zwar aggressiven, aber freiheitsliebenden Europäern die eher kriegsbegeisterten Asiaten gegenüberstellte, die angeblich eine ausgeprägte Neigung zu Tyrannei und Gewaltherrschaft hätten. Durch derartige Abgrenzungen wurde aus der Verteidigung der eigenen Werte zum ersten Mal eine Identifikation mit Europa. Herodot markiert im 5. Jahrhundert v. Chr. anhand des Kampfes der Griechen gegen die Perser eine bis heute gültige kulturelle Trennlinie zwischen Europa und Asien, obwohl beide Regionen Teile eines Kontinents sind und die Wurzeln Europas tief nach Asien reichen.

Das hätte Herodot auch erkennen können, denn von den 1500 griechischen Poleis lagen nicht wenige in Kleinasien. Etwa 1300 waren rund um Mittelmeer und Schwarzes Meer angesiedelt. Athen und Sparta, die beiden Metropolen lagen zwar am Westufer der Ägäis und somit auf europäischem Boden, aber die ebenso bedeutenden Ansiedlungen Ephesos, Milet, Rhodos, Halikarnassos oder Troja befanden sich an der Küste der heutigen Türkei. Über die kleinasiatischen Ansiedlungen kamen Kontakte zu den Kulturen des Vorderen Orients zustande, die, anders als Herodot uns erzählt, hochentwickelt waren und Erhebliches zur frühen griechischen Zivilisation beigetragen haben. So aber hat sich ein Vorurteil in den Stammbaum Europas eingenistet, das sich in unterschiedlichen Formen immer wieder gezeigt hat: Das »gute« christliche Europa gegen das »faule und niederträchtige« Asien, das den Europäern eine andere Kultur und eine andere Religion überstülpen möchte. Herodot war der Meinung, dass die ersten, die das verhindert haben, die antiken Griechen waren. Mit kleinen Schiffen verteidigten sie die Anfänge unserer europäischen Welt gegen die – wie sie meinten – persische Despotie.

Vielleicht sollten sich die Europäer den Wagemut der Griechen bei der Verteidigung ihrer Werte gegen die Perser zum Vorbild nehmen, wenn sie die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern wollen. Stattdessen ist die Union der europäischen Völker zur Zielscheibe von Ängsten und Sorgen geworden, deren Ursachen ganz woanders liegen. Die Furcht vor den Auswirkungen von neoliberaler Politik und Deregulierung der Märkte ist gewachsen. Immer deutlicher werden auch die Gefahren und Konsequenzen einer ungebremsten Globalisierung und Digitalisierung sichtbar. Sie können jeden Einzelnen treffen und sind bis in die sozial abgesicherte Mittelschicht hinein geeignet, Abstiegsängste auszulösen. Die von diesen Ängsten betroffenen Menschen sorgen sich um ihren Arbeitsplatz, um die Ausbildung ihrer Kinder, um ihre Alterssicherung und die Hypotheken, mit denen sie ihr Eigentum finanziert haben. Sie erwarten einerseits Hilfe von der EU und richten andererseits ihren Zorn gegen sie, weil sie sie für unfähig halten, die Auslöser ihrer Ängste wirksam zu bekämpfen. Immer mehr Menschen sehen stattdessen in der »Politiker-Clique« den Grund allen Übels. Viele von ihnen laufen zu denen über, die schnelle und radikale Abhilfe versprechen. Populisten in allen europäischen Ländern lenken diese Enttäuschung geschickt auf die vermeintlichen Übeltäter in Brüssel und riskieren damit den sozialen Frieden auf dem Kontinent. Es wäre gefährlich, diese europafeindliche Entwicklung nicht ernst zu nehmen. Die Vorstellung einer zerstörerischen Europäischen Union findet nicht nur unter den Anhängern von rechtsextremen, europafeindlichen Gruppierungen immer mehr Zuhörer, sondern auch bei denen, die aus anderen Gründen unzufrieden sind und einen Sündenbock brauchen. Dabei war und ist die Europäische Union genauso wie ihr Vorläufer, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ein Friedens- und Wohlstandsgarant, wie ihn der Kontinent bis dahin nicht gekannt hat.

Sechs Prinzipien für Europa

Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Kontinent nach Grundsätzen organisiert, die nirgendwo besser hinpassen als nach Europa. Diese besonderen europäischen Eigenschaften sind die DNA des Kontinents, sie sind hier erdacht, erkämpft und erstritten worden. Millionen Männer und Frauen gaben ihr Leben, um beispielsweise Parlamentarismus und Demokratie, Menschenrechte und Verfassungsstaaten in Europa zu etablieren. So reformbedürftig die Europäische Union auch ist, sie ist das Beste, was die Europäer in ihrer etwa 2500-jährigen gemeinsamen Geschichte je hinbekommen haben. Anstatt diese Erkenntnis zu negieren, sollten wir es den antiken Griechen gleichtun und dadurch Identität und emotionale Bindung der Europäer zu ihrem Kontinent herstellen, dass wir ein positives Narrativ über die Geschichte unserer Vorfahren verfassen.

Europa braucht eine solche positive Herkunftsgeschichte. Aber anders als die Griechen der Antike wissen wir sehr genau Bescheid über die Geschichte des europäischen Kontinents. Deshalb ist das europäische Narrativ keine Sage, sondern eine mit historisch belegbaren Tatsachen gestützte Erzählung eines beeindruckenden Kontinents. Mit Ausnahme der Balkankriege am Ende des 20. Jahrhunderts erlebt Europa seit 1945 die längste Friedens- und Wohlfahrtszeit seiner Geschichte. Das liegt daran, dass Lehren und Konsequenzen aus der Geschichte Europas gezogen worden sind. Anders gesagt: Aus der Vergangenheit ist eine Gegenwart geworden, in der die Europäer nach Prinzipien leben, die originär europäisch sind und hier erdacht und erstritten wurden.

Individuum und Demokratie

600 Jahre vor der Geburt von Jesus von Nazareth stellte der griechische Reformer Solon den Menschen in den Mittelpunkt der Politik und schuf damit die Maxime, dass die Politik für das Individuum und nicht nur für eine bestimmte Gruppe Menschen Gesetze zu machen habe. Nach Solons Reformen konnte im antiken Athen niemand mehr wegen Armut seine persönliche Freiheit verlieren. Solon beendete die Schuldknechtschaft, die bis dahin einen Bauern und seine Familie traf, wenn er Schulden an seinen Gläubiger nicht zahlen konnte oder der gepachtete Boden nicht genügend Ertrag abwarf. Damit bekam das Individuum einen höheren Stellenwert als die Forderung eines Gläubigers und die Würde des Menschen sollte durch wirtschaftliche Schwierigkeiten nicht angetastet werden können. Das derart emanzipierte Individuum sollte darüber hinaus in einer Frühform unserer Demokratie durch ein abgestuftes Wahlrecht auch am Gemeinwesen teilhaben können. Das war der Beginn einer Entwicklung, die im 20. Jahrhundert in Deutschland zum Artikel 1 des Grundgesetzes führte, in dem klar und einfach festgestellt wird, die »Würde des Menschen ist unantastbar.« Die staatliche Gewalt ist verpflichtet, sie »zu achten und zu schützen.« Dieses für alle Individuen geltende Menschenrecht ist die »Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft«, lautet der Artikel weiter, dessen Kern eben auf jenen griechischen Reformer zurückgeht, der den sozialen Frieden in Athen hergestellt hat.

Verfassung und Recht

Der zweite Grundsatz des europäischen Kontinents ist das Zusammenspiel von Verfassung und Recht. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Staaten Europas ähnliche Verfassungen und Rechtsordnungen gegeben. An vielen Stellen lassen sich Verfassungs- und Rechtsprinzipien erkennen, die auf zwei Errungenschaften der römischen Antike zurückgehen. In der römischen Magistratsverfassung, die etwa 300 v. Chr. beschlossen wurde, finden sich zum einen sowohl das Prinzip der Annuität, wonach es keine politischen Ämter auf Lebenszeit geben kann, als auch das Prinzip der Kollegialität, durch die eine ständige Kontrolle ebenso sichergestellt wie der Aufbau von »Seilschaften« verhindert wird. In der modernen amerikanischen Verfassung begründen derartige Verfassungsprinzipien das System von »Checks and Balances«. Dadurch wurde die amerikanische Demokratie zu einem politischen System von Ausgleichsmechanismen, die seit mehr als 230 Jahren ein zu starkes Gewicht für die eine oder die andere Seite verhindern. Das Corpus Iuris Civilis aus der Zeit des oströmischen Kaisers Justinian in der Mitte des 6. Jahrhunderts ist zum anderen eine der wesentlichen Grundlagen des europäischen Rechtssystems. Die römische Gesetzessammlung half den Kaufleuten in Venedig am Beginn des 16. Jahrhunderts, ihren weltweiten Handel vertraglich abzusichern. Das Corpus Iuris Civilis war die Grundlage für den Code Civil der Zeit Napoleons oder für das preußische Allgemeine Landrecht, das in Deutschland erst durch das Bürgerliche Gesetzbuch am 1. Januar 1900 abgelöst wurde.

Einheit und Vielfalt

Das dritte Prinzip lautet Einheit und Vielfalt. Als der fränkische König Karl, der gleichermaßen von Franzosen und Deutschen als »Stammvater« angesehen wird, am ersten Weihnachtstag 800 zum römisch-deutschen Kaiser durch Papst Leo III. in Rom gekrönt wurde, begründete er einen Nachfolgestaat des untergegangenen Weströmischen Reichs. Er schuf einen ersten europäischen Binnenmarkt mit einer gemeinsamen Währung und einem gemeinsamen Rechtsraum. Die »karolingische Renaissance« entwickelte eine gemeinsame Schrift und sorgte für die Verbindung der mittelalterlichen Welt mit der Antike, indem die Texte der griechischen Philosophen und Wissenschaftler in der neuen Schrift, der karolingischen Minuskel, abgeschrieben wurden. Ohne diese Verlinkung mit der Welt der Griechen und Römer wäre das heutige Wissen um die Antike und ihre Schriftsteller sehr viel geringer. Karl ließ außerdem das Christentum verbreiten und schuf damit eine religiöse Verbindung der Menschen untereinander. Gleichzeitig akzeptierte er die Gesetze der unterworfenen Stämme, wenn sie nicht den Interessen des gemeinsamen Reichs entgegenstanden. Eine Hauptstadt des Frankenreichs gab es nicht. Karl ritt von einer Pfalz zur anderen und regierte dezentral. Nach seinem Tod entwickelte sich daraus in der Osthälfte – etwa der heutigen Bundesrepublik – der Föderalismus. Während der Westteil – also das heutige Frankreich – der römischen Tradition folgte und das Land von Paris aus regierte: Die Keimzelle des Zentralismus.

Glaube und religiöse Toleranz

Schon während der Endphase des Römischen Reichs, spätestens aber seit Karl dem Großen spielte der christliche Glaube in Europa eine überragende Rolle. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess, der viele Millionen Opfer gekostet hat, bis aus dem Glauben auch die religiöse Toleranz erwachsen ist. Glaube und religiöse Toleranz kennzeichnen den europäischen Kontinent, in dem neben dem Christentum auch andere Religionen staatlichen Schutz und die Garantie der ungehinderten religiösen Betätigung genießen. Bevor es so weit war, einte das Christentum die Menschen unter dem Kreuz des Herrn und führte sie einerseits in viele grausame Kriege gegen andere Religionen. Andererseits aber entwickelte diese »Universitas Christiana« in Klöstern und Kirchen, in Schulen und Krankenhäusern auch das soziale Europa. Ohne die Barmherzigkeit vieler christlicher Frauen und Männer, ohne deren großes soziales Engagement hätte der europäische Kontinent heute ein anderes Gesicht – und keinesfalls ein besseres. Über viele Jahrhunderte herrschte in Europa die Vorstellung, Gott lenke die Welt und die Menschen und brauche dazu einen Stellvertreter auf Erden. Jenem Stellvertreter Petri, also dem Papst, stand die weltliche Macht zur Seite. So bildeten Gott, Papst und Kaiser ein Dreieck und die europäische Christenheit sollte sich in dieser Ordnung geborgen fühlen. Aber das Christentum hat in Europa und anderen Teilen der Welt auch für Abgrenzung und Unrecht gesorgt. Die frühen Christen wandten sich von den Juden ab, als diese einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Christengemeinden in Palästina und Syrien erwirkten. Christliche Prediger begegneten diesem Beschluss mit dem absurden Vorwurf, »die Juden« hätten Jesus ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Radikaler und gewalttätiger Antijudaismus war die Folge.

Das Christentum grenzte sich nicht nur vom Judentum, sondern auch vom Islam ab. Während der islamischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert schien es, als würden die Heere der neuen Religion die Christenheit einfach überrennen. Bis in die Mitte Frankreichs drangen ihre Kämpfer vor, in Spanien herrschten sie bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Gleichzeitig plünderten und brandschatzten christliche Heere jahrhundertelang den Nahen Osten, wo es galt, Jerusalem aus der Hand der Muslime zu befreien. Die Abwehr des Islams kennzeichnete auch die europäische Politik im 16. und 17. Jahrhundert, weil die Heere des Sultans Wien und damit ganz Europa bedrohten. Dieser Konflikt zwischen Christentum und Islam bestimmt teilweise unsere Wahrnehmung noch heute, etwa im Umgang mit der Türkei. Wenn der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan als Sultan bezeichnet wird, dann ist das eine Anspielung auf die Belagerung Wiens im Jahr 1683. Dieser Konflikt, der die religiöse Toleranz der Europäer herausfordert, findet an der einzigen Landverbindung Europas mit einem anderen Kontinent statt. Der Rest des Kontinents ist von Wasser umgeben und eignet sich bestens zur Definition einer eigenen Identität, der Südosten aber ist das Einfallstor für fremde Einflüsse, Religionen und Kulturen – das wurde und wird tendenziell als bedrohlich angesehen.

Krieg und Diplomatie

Europa war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts der Kontinent der Kriege. Aber am Ende von Kriegen musste Frieden geschlossen werden, der allen am Krieg beteiligten Staaten ein Überleben ohne Gesichtsverlust ermöglichen sollte. Das zu lernen, war ein schwieriger Prozess. Als es in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahezu ununterbrochen Krieg gegeben hatte, begann 1648 beim Westfälischen Frieden die Diplomatie ihre bisweilen glänzende Karriere. Zum ersten Mal wurden Konfliktfelder voneinander getrennt und nach Lösungen gesucht, die sich nicht gegenseitig blockierten. Themen, die man nicht lösen konnte, wurden auf nachfolgende Konferenzen vertagt und später behandelt. Nur so war es möglich, ein Knäuel von vielen unterschiedlichen Problemen erst zu entwirren und dann zu lösen. So wurde auch beim Versailler Vertrag verfahren, der nur zu einem Teil dort verhandelt und unterschrieben wurde. Die übrigen Verträge heißen nicht umsonst »Vorort-Verträge«. Sie wurden in unterschiedlichen Pariser Vororten zum Teil erst 1923 unterzeichnet. Die in Versailles und in den Pariser Vororten erdachte europäische Ordnung hatte keinen langen Bestand. Sie war zu sehr von Rache- und Reparationsgedanken der Siegermächte geprägt. Dennoch war sie der Versuch, eine vielschichtige Problemlage zu lösen. Was nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht gelang, glückte der europäischen Diplomatie mit dem KSZE-Prozess, der am 1. August 1975 durch die Schlussakte von Helsinki das Ende des Kalten Krieges einläutete. Heute scheint die Diplomatie angesichts martialisch und rechthaberisch daherkommender Regierungschefs den Kürzeren zu ziehen. Langfristig aber wird sich dieses Prinzip durchsetzen, weil die Erkenntnis, dass alles besser ist als Krieg, universelle Gültigkeit besitzt.

Nationalismus und Nation

Viele Jahrhunderte wurde Europa durch große und kleine Monarchien geprägt. Ihre Regenten herrschten bisweilen absolutistisch und von »Gottes Gnaden«. Nicht selten krönten sich narzisstische Persönlichkeiten selbst und schenkten den Wünschen oder gar Rechten ihrer Untertanen keine Beachtung. Die Befreiung von diesen Regentschaften erhofften sich die Europäer im 19. Jahrhundert durch die Errichtung von Nationalstaaten. Der Nationalismus symbolisierte ihre Sehnsucht nach Freiheit. Die Nation war Kristallisationspunkt der Suche nach Selbstbestimmung und einer Monarchie, die an eine liberale Verfassung gebunden war. Beides hat den europäischen Kontinent nachhaltig beeinflusst. Heute wird suggeriert, mit der Rückkehr der Nationalstaaten kämen auch Sicherheit und Selbstbestimmung zu den Völkern zurück. Dabei übersehen die Befürworter dieser Renationalisierung, dass der ursprüngliche Grund für die europäischen Nationalbewegungen nicht mehr vorhanden ist: Es gibt keine despotisch regierenden Herrscher mehr, von deren Herrschaft sich eine unterdrückte Bevölkerung befreien müsste, und deswegen hält das Konzept der Renationalisierung Europas keine Antworten auf globale Probleme des 21. Jahrhunderts bereit.

Einer Renationalisierung steht auch die Erkenntnis entgegen, dass einige Nationalstaaten Urheber schweren Unrechts waren. Europas Großmächte und Nationen hatten über einen langen Zeitraum die Welthegemonie inne. Europäische Politik und Kultur verbreiteten sich über den Erdball. Auf dem europäischen Kontinent fielen Entscheidungen, die in anderen Teilen der Welt Konsequenzen nach sich zogen. Mit dem Ende des 15. Jahrhunderts begann die Beherrschung der Welt durch die Europäer. Ihre Spuren finden sich überall – die guten wie die schlechten. Die Kolonialmächte ließen in ihren Kolonien die Ureinwohner für sich arbeiten oder rotteten sie aus, sie plünderten die Bodenschätze und kauften oder verkauften ganze Länder, wie es ihnen in den politischen Kram passte. Vom afrikanischen Kontinent ließen sie kaum einen Quadratkilometer übrig, der nicht einer europäischen Kolonialmacht gehörte. Die Folgen dieses Unrechts kann man bis heute erkennen.

Aber auch im Inneren gehört Unrecht zum Erbe der europäischen Nationen. Die Verfolgung Andersdenkender durch Inquisition und Scheiterhaufen oder antijüdische Pogrome bis zum Holocaust waren Kennzeichnungen schweren Unrechts, das im Inneren des europäischen Kontinents verübt wurde. Jahrzehntelang brannten in Europa die Scheiterhaufen, deren Flammen Häretiker, Juden, Hexen oder missliebige Personen vernichteten. Insbesondere der Zivilisationsbruch, den das nationalsozialistische Deutschland mit dem millionenfachen Mord an den Juden begangen hat, ist als ein furchterregendes deutsches Alleinstellungsmerkmal in diese DNA eingebrannt.

Trotz dieser Unrechtsepochen, trotz Katastrophen und einer oftmals endlosen Kette von Kriegen haben die Europäer keinen Anlass, die Europäische Union grundsätzlich in Frage zu stellen, aber sie tun es doch. Anstatt mit einer positiven Geschichte den Kontinent als Hort der Vernunft und des Friedens zu preisen, wird die EU in Grund und Boden kritisiert und schlechtgemacht. Wir Europäer haben es geschafft, ein System friedlicher Konfliktregelung zu installieren, obwohl nirgendwo sonst auf der Welt so viele unterschiedliche Staaten auf so engem Raum existieren wie in Europa. Wir haben die zwischenstaatlichen Beziehungen verrechtlicht, Konflikte werden nach Buchstaben von Verträgen und Abkommen geregelt, wir haben ein von allen akzeptiertes internationales Rechtssystem etabliert und wir haben die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt. Ist das nichts? Zweifellos ist die Europäische Union dringend reformbedürftig. Wenn man sie aber jahrelang schlechtredet und kein gutes Haar mehr an ihr lässt, dann wird sie in der Vorstellung der Betrachter auch irgendwann schlecht sein. Das sollten wir schleunigst aufgeben und ein positives Narrativ über unseren Kontinent verbreiten – er hat es verdient. Und dabei können wir uns ein Beispiel an den »alten Griechen« nehmen, denen wir vermutlich unsere Existenz verdanken und bei denen unsere Reise durch die Geschichte Europas auch beginnt.

Individuum und Demokratie

Der Mensch wird zum Maß aller Dinge

Die Bedeutung der Griechen für die europäische Geschichte beschränkt sich nicht nur auf den Sieg über das Heer des persischen Königs Xerxes. Rund 100 Jahre zuvor stand es schlecht um die attische Gesellschaft. Die Athener litten unter den Folgen eines Putsches, der etwa 630 v. Chr. mit der Steinigung des Kylon, der einen Umsturzversuch während der Olympischen Spiele gewagt hatte, endete. In Attika herrschten seitdem Unruhe und Unzufriedenheit, Adelsgeschlechter bekämpften einander, Bauern erhoben sich gegen ihre Grundherren und stellten das traditionelle patriarchalische Verhältnis zwischen Bauer und Patron in Frage. Seit den Gesetzen des Drakon 621 v. Chr. war es geltendes Recht, dass der Schuldner mit seinem und dem Leben seiner Familie haftbar gemacht werden konnte, wenn er seinen Pflichten gegenüber dem Grundherrn nicht nachkam. Zudem kam es zu unvorstellbaren Härten, wenn die Ernte nicht in gewünschtem Umfang ausfiel. Denn dann stand es dem Patron offen, aus dem freien Bauern eine Ware zu machen – nämlich einen Sklaven!

Am Beginn des 6. Jahrhunderts stand Attika deshalb am Rande des Aufruhrs, die Bauern waren bereit zum Aufstand und die Adligen mussten um den Bestand ihrer Herrschaft fürchten. Aber trotzdem kam es nicht, wie so oft davor, zur Tyrannei. 594 v. Chr. besannen sich die Griechen Attikas auf ihre Fähigkeit zum besonnenen Ausgleich und betrauten Solon mit dem Amt des höchsten Beamten: Er wurde »Archont«. Jener Solon war zugleich »Diallaktes«, also Versöhner oder Schiedsrichter, und er machte von seinem Ruf als Streitschlichter in den kommenden Monaten ausgiebig Gebrauch. Einfach war das nicht, denn die Reichen erwarteten von seinem Reformprogramm die Sicherung ihres Besitzes, die Armen hingegen die Erfüllung ihrer sozialrevolutionären Forderungen wie eine tiefgreifende Bodenreform oder die Tilgung ihrer Schulden.

Die Emanzipation des Individuums im antiken Athen

Zunächst schaffte Solon die sprichwörtlich harten – »drakonischen« – Gesetze seines Vorgängers Drakon ab. Einer Bodenreform versagte er sich, weil sie mit einer Zwangsenteignung der Grundbesitzer einhergegangen wäre. Dafür bestimmte er die Aufhebung der Schuldsklaverei und gab damit vielen Versklavten ihr Bürgerrecht zurück. Das ging zwar zu Lasten der Gläubiger, von denen einige nun insolvent waren, aber seine Reformen sorgten dafür, dass in Zukunft niemand mehr seine persönliche Freiheit durch Armut verlieren konnte. Die Bauern, die vorher »mit ihrem Körper haften« mussten, bekamen ihre Grundstücke zurück und konnten ihr Leben neu beginnen. Doch Solon beließ es nicht nur bei der Bauernbefreiung durch das Ende der Schuldknechtschaft, sondern er reformierte auch das Gemeinwesen, indem er den Einzelnen von den Zwängen der Abstammung oder der Sippe emanzipierte. Politische Partizipation war nun nicht mehr an den Stand oder die Geburt gebunden, sondern stand jedem erwachsenen Mann zu. Die freien Männer wählten die »Volksversammlung«, aus deren Mitte anschließend 400 Männer in einen »Rat der 400« entsandt wurden. Dieser Rat bestimmte die »Archonten«, die höchsten Beamten, und wählte die Mitglieder des »Areopags«, des höchsten Gerichts und »Obersten Rats«. Mindestens genauso wichtig war die Zusammensetzung des Volksgerichts, die auch von der Volksversammlung festgelegt wurde.

Das neue Wahlrecht schränkte die Macht der Reichen und Grundbesitzer ein, aber Solon kam ihnen insofern entgegen, als er die Gewichtung der Stimmen bei der Wahl zur Volksversammlung an das Einkommen des Wahlberechtigten knüpfte. Jeder Bürger Attikas wurde verpflichtet, sein jährliches Einkommen offenzulegen. Der Reichtum wurde in Lebensmitteln gemessen: Getreide in Scheffeln, Wein und Olivenöl in einer genormten Keramikkanne. Gemäß den Messergebnissen wurden die männlichen Wahlberechtigten in vier Klassen eingeteilt. Die Reichsten – die erste Klasse – wählten nicht nur wie alle freien Männer die Volksversammlung, sondern bestimmten den Rat der 400, die Archonten und die Besetzung des Areopags. Die vierte Klasse hingegen stimmte nur für die Volksversammlung, durfte aber die Zusammensetzung des Volksgerichts entscheiden. Die Angehörigen der zweiten und dritten Klasse hatten abgestuft etwas mehr Rechte als die der vierten Klasse. Das waren erste Schritte zu einem demokratischen Gemeinwesen, die zwar heutigen Maßstäben nicht genügen, aber immerhin ein Anfang waren.

Ein Anfang war auch die Reform des Gerichtswesens. Alle Gesetze mussten schriftlich niedergelegt werden, sodass jeder Athener Bürger die Regeln des Zusammenlebens ebenso kennen konnte wie das Strafmaß im Falle einer Missachtung. Gleichzeitig war er aber durch die öffentlichen Gesetze auch geschützt vor gerichtlicher oder polizeilicher Willkür. 144 Jahre später wurde das Prinzip der öffentlichen Gesetze von der römischen Republik durch das »Zwölf-Tafel-Gesetz« übernommen. Wer heute das Gebäude des alten Reichsgerichts in Leipzig betrachtet, der findet im Giebel über dem Eingangsportal zwei Steintafeln mit den römischen Zahlen 1 bis 12: Das Prinzip des öffentlichen »Zwölf-Tafel-Gesetzes« wirkt von der griechischen über die römische Antike bis heute nach. Erhalten hat sich auch eine weitere Reform Solons, bei der ebenfalls das Individuum im Mittelpunkt stand. Einfache Bürger konnten nun Klage vor Gericht erheben, was im damaligen Athen einer Revolution gleichkam. Solon führte zudem die Unterscheidung einer »bewusst« herbeigeführten Tat und einer »unabsichtlichen« Handlung ein. Heute heißt diese Unterscheidung »vorsätzlich« oder eben »fahrlässig«. Außerdem sorgte Solon für eine Spezialisierung der Gerichte mit unterschiedlichen Kammern und entsprechend spezialisierten Richtern.

Solons Reformen waren nachhaltig und haben das Leben der Menschen erst in Athen und dann in weiten Teilen Europas stark beeinflusst. Für Edith Hall geht das Konzept der »individuellen Freiheiten« auf diese griechische Reformepoche zurück. Dazu gehören der »ausgeprägte Sinn für die Unabhängigkeit des Einzelnen« und der »Stolz auf die jeweilige Persönlichkeit und Individualität«. Der Staat sollte für die Menschen da sein, ihnen den Freiraum ermöglichen, in dem sie sich individuell und unabhängig entfalten konnten. Die umgekehrte Vorstellung, der Mensch habe sich einer Ideologie oder einer Staatsräson unterzuordnen, steht dem konträr gegenüber.

Hundert Jahre später lieferte ein griechischer Philosoph den theoretischen Überbau für die Reformen Solons. Der »Homo-Mensura-Satz« wird dem Philosophen Protagoras zugeschrieben, über dessen Lebensweg ansonsten wenig bekannt ist. Jener »Mensch-Maß-Satz« lautet: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nicht-seienden, dass sie nicht sind.« Obwohl Interpretation und Übersetzung umstritten sind, ist die Absicht des Philosophen klar: Nicht der Staat oder eine Partei oder gar die Götterwelt stehen im Mittelpunkt des Interesses, sondern der einzelne Mensch und – in der Summe – die Menschheit. Das war eine bahnbrechende und revolutionäre Erkenntnis, denn sie stand in krassem Widerspruch zu allen kollektivistischen oder despotischen Staatsformen und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Die Europäer des 21. Jahrhunderts verdanken Solon, dem »Weisen der Griechen«, die Idee der Emanzipation des Individuums. Er hat diese Vorstellung in die Welt gesetzt und damit eine Entwicklung in Kultur und Politik eingeleitet, die die Lebenswelt des Menschen zur Richtschnur politischen Handelns werden ließ. Für den Althistoriker Hermann Bengtson hat Solon »der Freiheit des Individuums zum Durchbruch« verholfen. Seither existiert die Idee, dass der Mensch und sein Leben im Mittelpunkt stehen und nicht die Interessen der Machthaber oder jener, die sich die politischen und ökonomischen Pfründen gegenseitig zuschieben. Jeder Bürger soll teilhaben am Gemeinwesen, nicht nur einige. Der Grundsatz der individuellen Freiheit wurde in der Entwicklung der europäischen Verfassungsgeschichte um einen zweiten, aus der antiken römischen Geschichte stammenden, Freiheitsbegriff erweitert.

Persönliche Freiheit: »Libertas« im Römischen Reich

Mit der Beendigung der sozialen Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern im antiken Rom war auch die Frage der persönlichen Freiheit für die römischen Vollbürger geklärt. Am Ende dieses »Ständekampfs« waren Vollbürger zum einen all jene, deren Mütter Römerinnen waren, und zum anderen jene, denen die Vollbürgerschaft verliehen wurde. Die Freiheit der Vollbürger grenzte sich gegenüber der Unfreiheit der Sklaven ab. Auch die Bewohner der immer größer werdenden Zahl von Provinzen kamen erst sukzessive in den Genuss der vollständigen Freiheitsrechte eines römischen Vollbürgers. Mit »libertas« war die absolute Verfügungsgewalt über die eigene Person gemeint. Aber diese personale Freiheit konnte etwa durch das häusliche Gewaltmonopol von Familienvätern die Freiheit anderer einschränken. Kinder, Frauen und Sklaven waren vom Postulat der personalen Freiheit ausgenommen. Es war also im antiken Rom kein Widerspruch, wenn Freiheit negativ definiert wurde als »Nichtzugehörigkeit« beispielsweise zum Sklavenstand. Der Gegensatz zwischen »liberi« und »servi« – also zwischen Freien und Sklaven – war geradezu konstituierend, denn die Sklaverei war mindestens bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. an der Tagesordnung.

Die meisten Sklaven gerieten – wie vor den Reformen des Solon im antiken Athen – wegen ihrer Schulden, die sie nicht tilgen konnten, in die Sklaverei. Eine zweite große Gruppe stellten Kriegsgefangene, die nach der Eroberung von Provinzen verschleppt wurden. Sie wurden als Sklaven verkauft und von den Freiheitsrechten der römischen Vollbürger ausgeschlossen. Wer als Kind versklavter Eltern geboren wurde, bekam automatisch den Status der Eltern. Auch bei bestimmen Verbrechen wurde Versklavung als Strafe ausgesprochen. Zumindest die Schuldknechtschaft ist im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. abgeschafft worden. Die Versklavung von Kriegsgefangenen hingegen nahm zu, allein aus dem eroberten Griechenland sollen 700000 Menschen versklavt worden sein. Nach römischem Freiheitsverständnis waren also die Freiheit des einen und die Unfreiheit des anderen miteinander vereinbar. Die Sicherung dieser »libertas« war eine der Hauptaufgaben, die sich die Römer selbst stellten. Für sie war die Verhinderung einer Alleinherrschaft oder einer Tyrannei Lebenselixier. Ihre »Freiheit« war Schutz gegen die Machtakkumulation bei einer einzelnen Person und weniger Ausdruck eines individuellen Freiheitsverständnisses, wie wir es im antiken Griechenland gefunden haben.

Der Gedanke, dass Freiheit das Gegenteil von Tyrannei oder Fremdbestimmung war, leitete auch die amerikanischen Freiheitskämpfer am Ende des 18. Jahrhunderts wie kurz nach ihnen die Revolutionäre der Französischen Revolution. Für die britische Althistorikerin Mary Beard sind es keine Zufälle, dass George Washington dem Westen das »Feuer der Freiheit« bewahren wollte und dass die amerikanischen Verfassungsväter ihren Entwurf mit dem Namen »Publius« signierten und damit an Publius Valerius Publicola erinnerten, den ersten Konsul der Römischen Republik. Es sei zudem von den französischen Revolutionären ein beabsichtigter Hinweis auf die römische »libertas« gewesen, als sie dem Slogan »liberté, egalité, fraternité« ausgerechnet das Wort »Freiheit« an den Anfang stellten.

Antike Spuren in der modernen Geschichte Europas

Während des Renaissance-Humanismus stand die Bedeutung des Individuums im Vordergrund. Renaissance-Humanisten förderten die griechischen Vorstellungen der individuellen Freiheiten wieder ans Tageslicht und verwoben sie mit ihren mittelalterlichen Bildungsidealen. Die Reformer der Renaissancezeit im 14. und 15. Jahrhundert hatten sich der bestmöglichen Persönlichkeitsentfaltung des Individuums verschrieben. Bis dahin waren die Menschen nur ein marginaler Teil einer auf den Gott der Christen ausgerichteten Welt. Die Künstler der Renaissance wollten die Menschen aus dieser Randstellung holen und ihnen stattdessen Möglichkeiten anbieten, in denen sich ihre individuellen Fähigkeiten optimal entfalten konnten. Humanisten und Renaissancekünstler befreiten den Menschen aus seiner Abhängigkeit von einer durch Kirche und weltliche Herrscher geprägten Realität. Der Humanismus propagierte Toleranz, Gewaltlosigkeit und Gewissensfreiheit für das Individuum. Wie in der griechischen Antike wollten die Humanisten ein schöpferisches Individuum mit einer lebensbejahenden Einstellung heranbilden. Dabei sollte der Mensch als Ebenbild Gottes verherrlicht werden. Er war für die Renaissance-Humanisten wie im alten Griechenland das »Maß aller Dinge«.

Urheber dieser Vorstellung war der italienische Philosoph Giovanni Pico della Mirandola, der am Ende des 15. Jahrhunderts lebte und seine Idee vom Wesen des Menschen in der »Rede über die Würde des Menschen« festgehalten hat. Kurz gesagt, beschreibt della Mirandola darin den Menschen als das einzige Lebewesen, das eine persönliche Entscheidungsfreiheit besäße. Die ihm untergeordneten Tiere seien ebenso »unveränderlichen Orten« zugeteilt wie die über ihm schwebenden Engel. Die menschlichen Eigenschaften hingegen ermöglichten eine Veränderung von Ort und Inhalt seines Daseins. Alle übrigen Geschöpfe hätten lediglich Eigenschaften, die ihr Verhalten beschränken und auf einen bestimmten Raum einengen. Gott habe den Menschen aber in die Mitte der Welt gestellt, damit er Vorhandenes erkunden und seine eigene Wahl treffen könne. In dieser einmaligen Fähigkeit liege nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch seine Ebenbildhaftigkeit zu Gott begründet. Die Renaissance-Humanisten sahen im Menschen das Ebenbild Gottes, weil er zur freien Handlung fähig sei und damit die »schöpferische Tätigkeit« Gottes widerspiegele.

Marcus Tullius Cicero hatte in der römischen Antike den Begriff der »humanitas« geprägt und damit die Normen und Verhaltensweisen des Menschen gemeint. Aus dieser umfassenden Menschlichkeit leiteten die Humanisten ihr Programm des allseits gebildeten Individuums ab. Was der Humanismus für das mittelalterliche Bildungsideal war, war die Renaissance für die Kunst. Bis zum Beginn der Renaissance gab es keine realistischen Bilder oder Skulpturen von Menschen. Die Darstellungen eines Menschen waren mystisch verklärt oder als szenische Bibeldarstellungen künstlerisch überhöht der Realität entzogen. Menschliche Statuen waren kleine, eher unwichtige Bestandteile großer Kathedralbauwerke. Mit dem Verweis auf die göttliche Schöpfungsgeschichte und den göttlichen Willen war es verboten, die Körper von Verstorbenen zu öffnen, um die Ursache des Todes zu finden. Bildhauer und Maler der Renaissance setzten sich über dieses Verbot hinweg, sezierten Leichen und gingen damit das Risiko staatlicher Verfolgung ein. Aber nur so konnten sie die Anatomie des Menschen erforschen und anschließend realistisch wiedergeben.

Die Bilder Michelangelos und anderer gerieten zu einer Hommage an das Individuum, indem sie es genauso darstellten, wie es war. Diese Kunst sollte für alle Menschen sein und keine Gefälligkeitsmalerei für einen zahlungskräftigen Auftraggeber. Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 lebte, war der bedeutendste Künstler jener Zeit. Dieser Universalgelehrte beeinflusste neben Malerei, Architektur und Bildhauerei viele naturwissenschaftliche Bereiche. Mehr als 30 Leichen soll er seziert haben, um eine anatomisch korrekte Vorstellung vom menschlichen Körper zu bekommen. Seine bekannteste Körperstudie – der »vitruvianische Mensch« – ist heute auf der Vorderseite der italienischen 1-Euro-Münze abgebildet. Da Vinci, Michelangelo, Raffael, Tizian, Dürer und viele andere Renaissancekünstler schufen Werke, auf denen der Mensch im Mittelpunkt stand. Detailgetreu, fast fotografisch konnten die Betrachter sich selbst und ihren hohen Stellenwert in der Schöpfung erkennen.

Das war das Gegenteil dessen, was sie bis dahin gehört hatten, denn über viele Jahrhunderte hatten die Menschen der päpstlichen Interpretation der Bibel Glauben geschenkt und darauf vertraut, dass sie für ihre irdischen Qualen im paradiesischen Jenseits entlohnt werden. Die Renaissance, also die »Wiedergeburt«, befreite den Menschen aus diesem gedanklichen Gefängnis und stellte ihn in den Mittelpunkt von Kunst und Bildung. Der Mensch, der zuvor seine Hoffnungen und Wünsche auf das Jenseits projiziert hatte, wandte sich dem Diesseits zu. Er erfuhr nun Schönheit, Genuss, Sinnlichkeit, Farben und die perfekte Anmut des menschlichen Körpers. Die Künstler der Renaissance vermittelten ihren Zeitgenossen, dass keiner von ihnen auf die Genüsse des irdischen Lebens verzichten müsste. Die Androhung des Fegefeuers wischten sie damit ebenso weg wie andere Repressionen, die das Leben der Menschen auf Erden mit dem Verweis auf eine Entschädigung im Himmel reglementiert hatten.

Am Beginn des 16. Jahrhunderts übertrug der Erfurter Mönch Martin Luther diese Erkenntnis auf die Religion, indem er eine direkte Verbindung zwischen Gott und jedem einzelnen Individuum propagierte. Ursprünglich kritisierte Luther neben den seiner Meinung nach unchristlichen Zuständen im Vatikan die Stellvertreterrolle des Papstes und das Interpretationsmonopol des Klerus. Erst die heftige Reaktion der römischen Kirche machte ihn zum Revolutionär und Reformator der christlichen Kirche. Der daraus entstandene Protestantismus war gemeinsam mit Renaissance und Humanismus, deren Kind die neue Kirche war, eine der Ursachen des beginnenden gesellschaftlichen Wandels in Europa. Genau wie bei Solon 2000 Jahre zuvor war die Welt danach nicht mehr vergleichbar mit der davor. Der Übergang in die Neuzeit war für die Europäer zwar immer noch von Kriegen mit verheerenden Folgen gekennzeichnet, aber das »gebildete Individuum« konnte sich mehr und mehr der Zugehörigkeit zu einer ausschließlich von der Kirche gesteuerten »Universitas Christiana« entziehen und den dort erforderlichen unbedingten Gehorsam durch eigene Bildung und Rationalität ersetzen.

Das »aufgeklärte« Individuum

Bildung setzt gesichertes Wissen voraus, das für alle Menschen erreichbar sein muss. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dafür der Boden bereitet. Unbeeindruckt von den politischen Angriffen und juristischen Konsequenzen haben die französischen Philosophen Denis Diderot und Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert eines der wohl bedeutendsten Werke der Menschheitsgeschichte verfasst. Die beiden haben zwischen 1751 und 1780 für ihre 35-bändige »Enzyklopädie des Wissens« mehr als 60000 Einzelartikel zusammengetragen. Für jeden nachlesbar, war nun publik, was Wissenschaftler erforscht und herausgefunden hatten. Der Mensch – so die immanente Botschaft der »Enzyklopädie« – ist zu eigenständigem Denken fähig und deshalb mündig. Aberglauben oder religiöse Schwärmereien hatten in diesem Weltbild ebenso keinen Platz mehr wie die Unterdrückung der Menschen durch absolutistische Herrscher. Im Gegenteil: Der durch Bildung mündig gewordene – also »aufgeklärte« – Bürger fordert Meinungsfreiheit und Toleranz und nicht »von oben« bestimmtes Denken.

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts hatten Wissenschaftler viele neue Fakten gesammelt und Erkenntnisse gewonnen, die eine rationale Sicht auf das Leben der Menschen ermöglichten. Physiker und Astronomen hatten die Gesetzmäßigkeiten des Universums entdeckt, Naturwissenschaftler erkannten, wie der Mensch die Kraft der Elemente nutzen konnte. Die Seefahrt hatte ferne Kontinente erreicht und damit eine neue Vorstellung vom Ausmaß der Erde gewonnen. Die bis dahin gültigen Erklärungsmuster der Kirche schienen hinfällig und die Suche nach Antworten auf Fragen, die das Leben und die Natur aufwerfen, war eine Aufgabe des Verstandes und nicht des Glaubens. Mit diesen Fragen begann die Epoche der Aufklärung, die auf die Entwicklung Europas eine nachhaltige Wirkung hatte. Dabei sollte individuelles Wissen den Glauben ersetzen. Durch Beobachten, Nachdenken und Experimentieren sollten die Menschen Wissen anhäufen, um so erkennen zu können, wie die Welt funktioniert. Die Aufklärung war zwar keine antireligiöse Epoche. Aber das Primat der Vernunft bei dem Versuch, die Welt mit den Mitteln des Verstandes zu erforschen, stellte der Vorstellung, die Welt sei Gottes Schöpfung und funktioniere ausschließlich nach den von der Kirche festgelegten Regeln, ein alternatives Deutungsmuster entgegen.

Dem Glauben an ein »Gottesreich«, in dem der Mensch für die erlittenen irdischen Qualen entlohnt wird, setzten die Aufklärer eine durch Logik und Verstand erklärte Welt entgegen. Der Mensch – so ihr Credo – würde durch Bildung und eigenständiges Denken zu einem mündigen Wesen. Je mehr Bildung und Wissen er in sich anhäufen könne, desto vollkommener werde er. Der durch Bildung mündig gewordene Bürger habe als unveräußerliches Recht einen Anspruch auf Teilhabe an den politischen Entscheidungen der Gesellschaft. Wie in der Renaissance habe sich Politik an die Maxime zu halten, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Deshalb sollten Meinungsfreiheit und Toleranz die aufgeklärte Gesellschaft prägen, in der Denk- und Frageverbote keinen Platz hatten. Auf die Frage, was »Aufklärung« sei, antwortete der Königsberger Philosoph Immanuel Kant mit dem Satz »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.« Damit fasste er zusammen, was er unter einem »aufgeklärten« Menschen verstand. Ein solcher Mensch habe sich ohne die Anleitung eines anderen seines Verstandes zu bedienen. Nur so könne der Mensch die Welt verstehen und seinen Platz in ihr finden. Unmündig aber bliebe der Mensch, wenn er sich seines Verstandes wegen fehlenden Mutes nicht bedienen würde. Aufklärung sei, so formuliert Kant konsequent weiter, der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Die Idee von Menschen- und Bürgerrechten

Nachdem der Mensch Zugang zu Wissen und Bildung bekommen hatte, wurde das Individuum auch politisch in den Mittelpunkt gerückt. Es ist das Verdienst der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die »unveräußerlichen Rechte« der Menschen festgeschrieben zu haben. Diese Rechte seien »Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit«. Es dauerte nur wenige Jahre, bis 1789, während der Französischen Revolution, dieser Gedanke auch in Europa Furore machte. Die Erkenntnis der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung war eine modernisierte Fassung der Überzeugungen der Menschen Attikas in der griechischen Antike. Im sechsten vorchristlichen Jahrhundert hatte sich dort die Überzeugung durchgesetzt, dass die Freiheit der Gemeinschaft auf der vollkommenen Gleichheit der Bürger beruhte. Der Geschichtsschreiber Herodot fasste diese Einsicht so zusammen: »Die Gleichheit ist eben in jeder Hinsicht etwas Wertvolles und Schönes.« Diesen Gedanken verknüpften die amerikanischen Revolutionäre mit den unveräußerlichen Rechten, die allen Menschen zustünden, und der Feststellung, dass Macht an die Zustimmung der Regierten gebunden ist. Damit wurde aus dem Individuum ein mit den Menschenrechten ausgestattetes Subjekt mit einklagbaren Rechten gegenüber jeder Form staatlicher Gewalt. Am 26. August 1789 verabschiedete die französische Nationalversammlung in Paris die »Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte«, deren zentrale Aussage lautet: »Diese Menschenrechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung.«

Natürlich haben Erklärungen wie die vom 4. Juli 1776 oder die vom August 1789 immer einen Bezug zur politischen Situation, in der sie verfasst worden sind. In den USA war das die Erfahrung mit der britischen Kolonialmacht, in Frankreich die Herrschaft eines absolutistischen Monarchen, der nach dem Motto »Der Staat bin ich« regierte. Dennoch sind beide Erklärungen von nachhaltiger Wirkung und aus der Geschichte nicht mehr wegzudenken. Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Französischen Revolution wurden in der Deutschen Nationalversammlung, die 1848 in der Frankfurter Paulskirche tagte, die Grund- und Menschenrechte verabschiedet. Sie basierten auf den beiden Vorbildern aus den USA und Frankreich und garantierten zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz, die Abschaffung der Adelsprivilegien, die Steuergleichheit, Freizügigkeit und Gewerbefreiheit sowie die Religions-, Gewissens- und Pressefreiheit. In der Verfassung der Weimarer Republik wurde dieser Grundrechtekatalog übernommen und erweitert. Vor dem Gesetz waren alle Deutschen gleich, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Glaubens- und Gewissensfreiheit wurden garantiert und das Wirtschaftsleben unter die »Grundsätze der Gerechtigkeit« gestellt. Im Gegensatz zum Grundgesetz der Bundesrepublik wurden diese Grundrechte als »Rechte aller Deutschen« und nicht aller Menschen, die im Geltungsbereich der Weimarer Verfassung lebten, garantiert. Was in der Weimarer Verfassung noch »Bürgerrechte« waren, wurden in der Bundesrepublik »Menschenrechte«.

Diese Erweiterung war nicht nur in Deutschland ein Reflex auf den gerade zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg, der die brutalste Form der Verletzung der Menschenrechte ins Werk gesetzt hatte. Ein halbes Jahr vor der Verabschiedung des westdeutschen Grundgesetzes wurde am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen. »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren«, heißt es am Beginn der im Pariser Palais des Chaillot verkündeten Deklaration. Auch wenn die Verhandlungen über die Erklärung schon durch den Kalten Krieg in Mitleidenschaft gezogen wurden und sich die UdSSR neben weiteren Staaten des Ostblocks der Stimme enthielt, ist der Tag der Abstimmung historisch: Zum ersten Mal ist die universelle Gültigkeit der individuellen Freiheit aller Menschen erklärt und festgeschrieben worden. Fortan haben alle Rechtsstaaten diese Erklärung in ihre Verfassungen aufgenommen und das zur Maxime ihres Handelns gemacht, was 2500 Jahre vor ihnen ein griechischer Reformer namens Solon initiiert hatte. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es seit 1949 im ersten Artikel deshalb: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Sicher hat bei der Formulierung die unmittelbar vorangegangene Erfahrung der nationalsozialistischen Barbarei eine Rolle gespielt, aber der Gedanke, dass der Mensch Mittelpunkt staatlichen Handelns sein muss, war unabhängig von Weltkrieg und Holocaust vorhanden. Und deshalb wurde ein zweiter Satz formuliert, der den Staat verpflichtet, diese unantastbare Würde des Menschen »zu achten und zu schützen«.