8,99 €

Mehr erfahren.

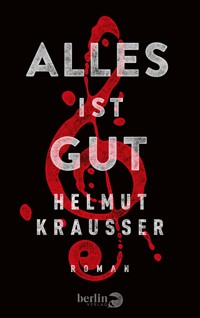

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Berlin, ein heißer Sommer: Vier kaltblütige Morde erschüttern die Stadt. Alles deutet auf einen selbsternannten Racheengel hin, der seine Opfer wegen ihrer moralischen Verfehlungen auswählt: Sein Motiv hinterlässt er am Tatort, mit lila Tinte auf kleinen Schildchen notiert. Doch der frustrierte, leicht depressive Kriminalhauptkommissar Kai Nabel und seine übereifrige Kollegin Lidia Rauch glauben nicht an diese Lösung. Ihre kriminalistische Intuition sagt ihnen, dass dem Fall viel niedrigere Instinkte zugrunde liegen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Berlin, ein heißer Sommer: Vier kaltblütige Morde erschüttern die Stadt. Alles deutet auf einen selbsternannten Racheengel hin, der seine Opfer wegen ihrer moralischen Verfehlungen auswählt. Seine Motive hinterlässt er am Tatort, mit lila Tinte auf kleinen Schildchen notiert. Doch der frustrierte, leicht depressive Kriminalhauptkommissar Kai Nabel und seine übereifrige Kollegin Lidia Rauch glauben nicht an diese Theorie. Ihre kriminalistische Intuition sagt ihnen, dass dem Fall viel niedrigere Instinkte zugrunde liegen …

Helmut Krausser,

Helmut Krausser

Aussortiert

Kriminalroman

Von Helmut Krausser sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen:

Die kleinen Gärten des Maestro Puccini. Roman

Die letzten schönen Tage. Roman

Einsamkeit und Sex und Mitleid. Roman

Eros. Roman

Nicht ganz schlechte Menschen. Roman

Plasma. Gedichte

Substanz. Tagebücher

eBook 2012

DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

© 2011 DuMont Buchverlag, Köln

Erstmals erschienen 2007 bei Eichborn Berlin

Umschlag: Zero, München

Umschlagabbildung: Getty Images/Peeter Viisimaa

Satz: Angelika Kudella, Köln

Vorspielin einer Garage

Die Frau in der Limousine rauchte und sah unzufrieden aus. Der Chauffeur hatte ihr gerade Feuer gegeben und war dabei, den Wagen zu starten, als sie mit dem Finger schnippte und ihn bat, noch zu warten, sie habe etwas mit sich abzumachen. Der Chauffeur erkundigte sich, worum es denn gehe, sie wirke so mißmutig, ja wütend. Die Frau gab zur Antwort, sie sei auch wütend und würde gerade darüber nachdenken, wie es wäre, diesem Kerl – sie nannte keinen Namen – das Maul zu stopfen. Der ›Kerl‹ sei außer Kontrolle geraten, sei ein unnötiges Risiko. Der Chauffeur beugte sich nach hinten, hob die Brauen und meinte, daß sowas eine gefährliche Sache sei, eine äußerst gefährliche. Der ›Kerl‹ sei mächtig und außerdem Deutscher. Ihn auszuschalten verstieße rabiat gegen die bisherige Geschäftspolitik, die sich, er nahm einen etwas ironischen Tonfall an, in all den Jahren bewährt habe. Wenn der ›Chef‹ dahinterkomme, habe das für ihn – er meinte sich, nicht den ›Chef‹ – strengste Konsequenzen.

Sie wisse das, gab die Frau zur Antwort, sie wisse das sehr gut, aber es sei ihr scheißegal. Ihr Gatte dürfe davon einfach nichts erfahren. Sie habe sich da etwas überlegt, und was sie sich überlegt hatte, teilte sie nun dem Chauffeur mit, in einer Weise, die deutlich werden ließ, daß der Chauffeur weit mehr war als nur ihr Chauffeur. Er pfiff, nachdem er sich den Vorschlag angehört hatte, leise und hörbar überrascht, gleichwohl auch anerkennend und sagte, daß das vielleicht funktionieren würde. Die Frau erkundigte sich, ob er sich auf seine Leute in so einem Fall verlassen könne. Besser wäre es bestimmt, wenn sie – jene nicht näher benannten ›Leute‹ – die ›Sache‹ nicht groß bequatschen würden, selbst untereinander nicht. Der Chauffeur, der ihr jetzt die Hand abzulecken begann, murmelte lächelnd, ›die‹ – gemeint waren wohl jene ›Leute‹ – fräßen ihm bereits aus der Hand, so wie er nun ihr.

Dann, so halb schloß, halb fragte die Frau, wobei ihre Oberlippe vor Anspannungen diverser Art zu zittern begann, sei die ›Sache‹ nun spruchreif?!

Der Chauffeur bejahte und brummte mit seiner rauhen, tiefen Stimme ein Kompliment, das ihrer Schönheit ebenso galt wie ihrer erstaunlichen Phantasie. Beide drückten sich gern so diffus wie möglich aus, da zu befürchten stand, das Wageninnere könne verwanzt sein. Zur Vorsicht lief Gitarrenmusik über alle sechs Boxen der Surroundanlage.

»Gut. Dann laß uns fahren!« Auf einen Knopfdruck hin hob sich das schwere, stahlgepanzerte Garagentor.

Als Bernd Zisska, ein kurz vor der Pensionierung stehender leitender Angestellter, durchs Drehkreuz des Charlottenburger Pornokinos trat, gewöhnten sich seine Augen nur langsam an die Dunkelheit. Der kleine Gayroom war leer, wie gewöhnlich um die Mittagszeit an einem Werktag. Den Heterofilm im größeren Kino sahen sich drei voneinander möglichst weit entfernt sitzende Männer an, alle irgendwo zwischen fünfzig und siebzig. Keiner nahm Notiz von Zisska.

Junge Gierschlünde beim Dreilochparcours. Der Streifen hielt sich nicht mit Geplänkel auf, legte keinen Wert auf psychologisierende Vertiefungen. Höhepunkt folgte auf Höhepunkt. Man konnte der Handlung auch als Späteinsteiger problemlos folgen.

Zisska setzte sich in die vorletzte Reihe, öffnete Gürtel, Knopf und Reißverschluß und wartete, ob die Bilder kraftvoll genug sein würden, eine Erektion auszulösen, ohne daß er mit der Hand nachhelfen mußte. Sie waren es nicht. Die Darsteller sahen nach einer Billigproduktion aus, unter Bedingungen dänischer Dogma-Filmer gedreht, die Dialoge klangen geschmacklos bis hirnverbrannt.

Manchmal, leider sehr selten, verirrte sich ein Pärchen ins Kino, und egal wie alt oder häßlich es war, ihm zuzusehen bot stets weit mehr Erregung als die Filme, die gezeigt wurden.

Zisska war Stammgast, fast jeden zweiten Tag verbrachte er hier die einstündige Mittagspause, er hatte die seltsame Angewohnheit, beim Masturbieren nachzudenken, die Ereignisse des Vormittags Revue passieren zu lassen, und der Orgasmus, den er schließlich erreichte, den er sich oft mühsam abrang, half ihm, seinem belanglosen Alltag etwas Lust vorzutäuschen. Zisskas Kollegen aßen zu Mittag in der Firmenkantine, er hingegen mußte Diät halten wegen seines Diabetes. Das Pornokino war unter anderem ein Ablenkungsmanöver, verdrängte den Appetit.

Wie dunkel es hier war. Kaum konnte Zisska den Aschenbecher vor sich erkennen. Ein Zuschauer verließ den Raum, der Ventilator surrte. Wenigstens war es angenehm kühl, man bekam nach einer Weile Lust auf Tee, der hier im Eintrittspreis von sieben Euro inbegriffen war. Tee und Kaffee, soviel man wollte. Zisska blieb sitzen. Zu faul, die Hose noch mal zuzumachen, aufzustehen, Tee zu holen, sich hinzusetzen, die Hose wieder aufzumachen.

Die Kamera erfror auf dem Gesicht eines stöhnenden, pummeligen Mädchens, für einen Moment hätte man das Sperma auf ihrer Unterlippe für Eiszapfen halten können. Das nächste Mädchen sah besser aus, eine Asiatin oder Eurasiatin, schlank, mit kleinen festen Brüsten, tollen langen Beinen und rasierter Möse. Zisska begann heftig zu onanieren, stürzte sich in eine spontane Liebesbeziehung zur Darstellerin, wollte sie besitzen, penetrieren und imaginär befriedigen, vor allem wollte er schnell fertig werden, bevor die nächste mittelmäßige Episode seinen schönen Traum unterbrechen könnte. Zisska fühlte sich nie hundertprozentig wohl hier, das lag an seiner verklemmten Erziehung, manchmal träumte er, sich vor den schon lange toten Eltern rechtfertigen zu müssen. Es ist wegen des Diabetes, Mama, würde er im Traum sagen. Und billig ist es. Man kann sich nirgends anstecken. Gut für die Prostata sei es auch, hatte er gelesen. Plötzlich spürte er einen heftigen Druck im Hals, etwas spannte sich um seine Kehle, er stand Sekunden vor der Ejakulation und fühlte sich nicht eigentlich bedroht, eher belästigt. Sein Gehirn wollte nicht wahrnehmen, nicht benennen, was geschah, er wehrte sich kaum und starb binnen einer Minute, ohne noch einmal zum Orgasmus zu kommen. Nicht einmal Aufsehen wurde erregt. Die beiden weiter vorn sitzenden älteren Herren nahmen Zisskas gedämpftes Röcheln als nichts Besonderes wahr, sie kümmerten sich weiter um eigene Angelegenheiten.

Der tote Bernd Z. saß noch viele Stunden lang auf seinem Sitz in der vorletzten Reihe, mit auf die Brust gekipptem Kopf. Zwei Wochen hatten dem gelernten Schlossermeister zur Pensionierung gefehlt. Erst nach Geschäftsschluß, gegen vier Uhr morgens, als der farbige Putzgehilfe ihn an der Schulter rüttelte, kippte Zisska zur Seite. Um den Hals trug er noch immer den blauen Polyacrylschal, auch wenn der sich binnen so vieler Stunden etwas gelockert hatte.

Nabel erwachte mit pochenden Kopfschmerzen, wie an jedem Morgen. Drei Jahre war es her, daß Anna sich von ihm hatte scheiden lassen. Exakt drei Jahre, auf den Tag genau.

Seitdem war es mit Kai Nabel stetig bergab gegangen, und daß er vor zwei Monaten dennoch zum Kriminalhauptkommissar befördert wurde, hatte er einzig Lidia zu verdanken. Galt Nabels erster Gedanke morgens den Schmerzen in seinen Schläfen, galt der zweite, spätestens der dritte, ihr. Sie war lebenswichtig für ihn geworden. Lidia Rauch bügelte mit ihrem akribischen, leicht schlaumeierischen Wesen regelmäßig all jene Nachlässigkeiten aus, die aus Nabels schludriger, um nicht zu sagen gleichgültiger Berufseinstellung entstanden.

Nabel lebte seit der Scheidung allein. Zu einer neuen Beziehung fehlte ihm der Mut. Er ließ sich von Kammermusik wecken, begann den Tag rituell mit einem – einem einzigen – Schluck eiskalten Prosecco. Abends bevorzugte er teuren italienischen Rotwein, sah sich gerne Tarantino-Filme an und rauchte filterlose Zigaretten. Nach der Scheidung war er in eine billige Wohnung in Neukölln gezogen, nahe seinem Haupteinsatzgebiet Kreuzberg. Im Zehnparteienhaus wohnten ausnahmslos ruhige Mieter, darunter nur zwei türkische Familien, beide mit fast erwachsenen Kindern. Nabel war Ruhe enorm wichtig. Er konnte vom Wohnzimmer aus auf den hübsch renovierten Körnerpark sehen. Seine beiden Besteckschubladen enthielten zwanzig Gabeln und genauso viele Messer und Löffel. Damit die Spülmaschine anständig satt wurde und nur einmal jede Woche angeworfen werden mußte. Eine Rentnerin in der Nachbarschaft wusch seine Wäsche, kassierte dafür fünfzig Euro pro Monat. Eigentlich zuviel. Nabel wohnte im vierten, dem obersten Stock, die Dreizimmerwohnung besaß einen kahlen kleinen Balkon, auf dem er nachts gerne saß und Streichquartette hörte.

Charles Wilkins, dreiundfünfzig, aus Tennessee, war als Tourist unterwegs in Berlin. Nachdem nun seine vier Töchter fast alle verheiratet waren, drei de facto und die jüngste beinahe, wollte der Bankbeamte endlich die Stadt besuchen, in der sein Vater, damals Infanterist und Sieger des World War II, jenes magere und hohlwangige Frollein geehelicht hatte, das bald darauf Charlies Mutter wurde. Heute hatte er schon den Bundestag besichtigt und das Brandenburger Tor, er war auf dem Spreekanal Boot gefahren und hatte in Treptow den letzten erhaltenen Wachturm der Mauer inspiziert, etwas enttäuscht von dem mickrigen und verschlossenen Gebäude, das den Namen Gebäude kaum verdiente. Der Anblick der Oberbaumbrücke hatte ihn einigermaßen versöhnt. Von soviel ungewohnter Aktivität hungrig geworden, konnte er sich für keines der vielen möglichen Lokale entscheiden, betrat deswegen, auch um Reisegeld zu sparen, eine Filiale jener Fastfoodkette, die ihn zu dem gemacht hatte, was er wog. Ungefähr 130 Kilo.

In seine dreizehn Jahre jüngere Kollegin Lidia war Nabel ebenso unglücklich wie klammheimlich verliebt. Er hielt sie ihres streberischen Auftretens wegen für gefühlskalt, und Lidia tat wenig, um diesen Eindruck zu relativieren. Sie war ehrgeizig, doch zum Glück nicht karrieregeil. War an der Lösung der Fälle interessiert, nicht am schnellen persönlichen Aufstieg. Wäre das anders gewesen, hätte es Gelegenheiten genug für sie gegeben, Nabel blöd dastehen zu lassen. Stattdessen hatte sie ihn oft gedeckt, wofür Nabel sie umso mehr liebte, ohne aber seine Liebe je anders anzudeuten als mit einem dankbaren Zwinkern. Lidia hatte einen Freund, von dem sie nie erzählte, mit dem sie nicht zusammenlebte, der ihren Beruf haßte und an der Börse endlich reich genug werden wollte, um sie von dieser Arbeit zu ›erlösen‹. Dabei hing Kriminaloberkommissarin Lidia Rauch mit solcher Leidenschaft an ihrem Beruf, daß der Konflikt vorprogrammiert und ein Ende jener Beziehung schon abzusehen schien. Nur der Zusammenbruch der Börsen hatte die Trennung noch jahrelang hinausgeschoben. Nabel, nicht ganz schlank, groß, dunkelhaarig und grünäugig, war keineswegs Lidias bevorzugter Typ, aber sie fand ihn nicht nur leidlich gut aussehend, sie empfand Sympathie und, ja, man muß es so sagen – Mitleid für ihn, er war freundlich und, bis auf gelegentliche Depressionen, witzig, auf eine trocken-sarkastische Art, die gelegentlich in Zynismus umschlug. An der Mordkommission gefiel ihm besonders, daß die Opfer tot waren und ihm nicht auf die Nerven gehen konnten. So hätte es Nabel selbst ausgedrückt. Anders, seiner Natur angemessener gesagt, besaß er eine sehr sentimentale Ader, hatte damals, im Betrugsdezernat, unter emotionalen Problemen mit noch lebenden Opfern und deren Elend gelitten und es nie verstanden, Beruf und Feierabend zu trennen, abzuschalten. Im Grunde war Nabel ein hilfsbereiter, an der Welt müde gewordener Mensch. Vor einer Woche hatte er – alleine – seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert und sich mit der Feststellung Mut gemacht, daß er zwei Jahre jünger war als Tom Cruise. Und dies – das war das Schönste – würde bis ans Ende seines Lebens so bleiben.

Wilkins bestellte im Burger King das Triple-Whopper-Menu mit Pommes und Coke Light, nahm Extra-Ketchup, Salz und Pfeffer, hievte seinen massigen Hintern auf einen der wenigen freien Plätze und wollte zu essen beginnen. Einen Moment darauf fiel, warum auch immer, seine Fotoausrüstung von der Bank zu Boden. Vielleicht war jemand im Vorübergehen an der Schlaufe hängengeblieben. Oder er selbst. Wilkins stieß einen Fluch aus, sah sich die Kamera auf dem Boden knieend an, prüfte die Linse. Eine relativ teure Kamera, er hatte sie sich von seiner ältesten Tochter geliehen.

Nabel stand gegen elf Uhr morgens auf, nachdem er die halbe Nacht zuvor Papierkram durchgeackert hatte.

Er stellte fest, daß der Kühlschrank nicht ausreichend kühlte, es war bereits über dreißig Grad heiß draußen, mitten im August, der Prosecco besaß nicht die richtige Temperatur, der Tag begann schlecht. Sehr schlecht. Demütigend. Wenn ein Kühlschrank nicht zuverlässig sein kann, obwohl er ohne Ende Strom bekommen hat, wem soll man noch vertrauen, dachte Nabel und goß die vor Durst fast schreiende Zimmerpflanze. Es gab nur eine. Ficus benjamina.

Dr. Dr. Ewers bekam die Leiche des leitenden Angestellten Bernd Zisska noch am Vormittag auf den Sektionstisch in der Oranienstraße. Die Todesursache war eindeutig. Erdrosselung durch einen weichen Stoff, sehr wahrscheinlich durch den Polyacrylschal, der bei der Leiche gefunden worden war. Man konnte davon ausgehen, daß der Schal dem Täter gehörte.

»Wer trägt schon einen Schal bei diesen Temperaturen? Nur eiskalte Mörder!« flapste Ewers zu seinem Assistenten, der seltsamerweise nicht lachte. Dann eben nicht, du Arsch, dachte Ewers und öffnete mit einem langen Schnitt die Bauchdecke des Toten.

Gegen Mittag wurde Nabel zu einem dringenden Einsatz gerufen, obwohl er sich bis drei Uhr freigenommen hatte, um endlich zum Friseur zu gehen. Ahmed holte ihn stattdessen mit dem Wagen ab. Nabel besaß seit letztem Jahr keinen Führerschein mehr, zu viele Punkte in Flensburg, die dortigen Bürokraten machten auch bei Kommissaren keine Ausnahme. Demütigend. Inzwischen hatte er sich ans U-Bahn-Fahren gewöhnt, man kam damit genauso schnell, in der Stoßzeit sogar schneller voran. Dennoch: demütigend. Ahmed wußte um die Gefühle seines Chefs und holte ihn zur Arbeit ab, wann immer das möglich war.

KK Ahmed Müller-Dogan, fünfundzwanzig, Sohn deutsch-türkischer Eltern, war ein durchtrainiertes Kraftpaket, beherrschte mehrere Kampfsportarten, blieb dabei stets höflich und sensibel. Seine Sprachkenntnisse waren in Neukölln und Kreuzberg, Bezirken, in denen der Ausländeranteil bis zu vierzig Prozent ausmachte, Gold wert. Mag sein, er war nicht der Hellste und Schnellste im Team, aber der Beliebteste, zweifellos. Und der Braungebrannteste. Sein Credo lautete, daß die Sonne ein natürliches Reinigungsmittel sei, mit deren Hilfe alles Negative aus dem Körper herausgebrannt werden könne. In dieser Hinsicht war er etwas eigen, und provokanten Fragen, ob er nicht Angst vor Hautkrebs habe, gönnte er nie eine Antwort.

Sieben recht ruhige Wochen waren vorüber, der Wahnsinn begann. Für die beginnende Woche würden Nabel und seine Kollegen von der Mordkommission Nummer acht dem Turnus gemäß zuständig für alle Gewaltverbrechen mit Todesfolge zweier Bezirke Berlins sein.

Unten hupte Ahmed zweimal. Als Nabel zu ihm ins Auto stieg, war er vom Gürtel aufwärts nur mit einem kurzärmligen weißen Hemd bekleidet, was seine Vorgesetzten nicht gerne gesehen hätten, hätten sie es denn gesehen.

»Morgen, Chef.« Ahmed gab bereits Gas, bevor Nabel die Beifahrertür schließen konnte.

»Was gibts?«

Charles Wilkins schraubte den Deckel auf die Linse und schnaufte erleichtert. Jemand fragte, ob alles in Ordnung sei. Wilkins verstand kaum ein Wort Deutsch, gerade mal kartoffel, heil hitler und ausweis, erriet jedoch, was gemeint sein mußte, und lächelte demonstrativ. Als er den Triple-Whopper zum Mund hob, war er glücklich. Er dachte an seine jüngste Tochter, schwanger von einem Immobilienmakler, der sie heiraten wollte, wenn er, der künftige Schwiegervater, ihm einen zinsgünstigen Kredit beschaffen würde. Es sprach nicht viel dagegen. In seiner Position konnte Wilkins frei entscheiden, auch bei fragwürdiger Bonität. Es machte ihn glücklich, daran zu denken, etwas für ein junges Paar so Wichtiges in die Gänge bringen zu können, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen. Darauf hatte er sein Leben lang hingearbeitet. Die Coke war nicht so kalt, wie sie hätte sein müssen. Er liebte es, wenn ihm nach dem ersten Schluck die Kehle weh tat vor Kälte.

Sekunden später wurde ihm sonderbar. Er schwitzte, sein Puls raste, er hielt es für Reisestreß, aß weiter, ihm wurde schlecht. Wilkins, obgleich niemand im Restaurant auf ihn achtete, lächelte noch einmal, wie um sich zu entschuldigen, halb freundlich, halb verkrampft, dann beschloß er, präventiv die Toilette aufzusuchen. Was ihm nicht mehr gelang. Er stürzte zu Boden, mit Schaum vor dem Mund, lag konvulsivisch zuckend zwischen zwei Tischen, an denen fünfzehnjährige Schülerinnen Eis aßen und nicht umhin konnten, blöde zu kichern. Sie schrien erst auf, als Wilkins grünen Schleim erbrach.

Es war ihm peinlich, unendlich peinlich, sein letzter Gedanke: »Embarassing … my God!« So starb er, beide Hände vergeblich auf den Mund gepreßt, aus dem ohne Ende grüner Schleim rann.

»Gibt Trubel, Chef, ein Touri ist krepiert, im Burger King Ecke Rollbergstraße. Die Filiale ist zu, möchte aber nicht lange zubleiben, die Geschäftsführer sind außer sich, Business soll weitergehen, der finanzielle Verlust tangiert die mehr als der Tote. Problem: Der Touri ist an Lebensmittelvergiftung gestorben.«

»Du holst mich wegen ner Lebensmittelvergiftung?«

»Nicht wegen irgendeiner, weißte. Ich dachte, das gefällt dir bestimmt, Chef. Wir haben abgesperrt. Und was gefunden, Chef. Das wirste nicht glauben.«

Nabel inspizierte den Tatort. In dieser Filiale am Rande Neuköllns hatte er selbst öfters gegessen, er nahm die Angelegenheit deswegen ein wenig persönlicher als üblich. Lidia hatte die Sache in die Hand genommen, die Absperrungen veranlaßt, die Geschäftsführer in Schach gehalten, die Spurensicherung verständigt undsoweiter. Sie hatte das alles prima im Griff, und Nabel winkte ihr kurz zu, mit einem dankbaren Grinsen. Auf dem Boden, unweit der Kundentoilette, lag der Tote, ein gewaltiges Fleischpaket mit weit aufgerissenem Mund und einer gelbgrünen brockigen Pfütze drumrum.

Ahmed zog Handschuhe an, hob den Halbliter-Cola-Becher hoch und zeigte ihn Nabel.

»Was ist das?«

»Eine Botschaft.«

»Willst du mich verarschen?«

»Nein, im Ernst, Chef. Ne Botschaft.«

Auf dem Boden des Bechers klebte ein weißes Schildchen, wie es verwendet wird, um Briefumschläge zu adressieren, darauf stand, von Hand und mit lila Tinte geschrieben:

»Zu fett für Gott, das Schwein. Aussortiert. Basta.«

»Oje«, flüsterte Nabel und runzelte die Stirn. »Oje.«

Schmunzelnd und für seine Verhältnisse euphorisch registrierte er, daß die Botschaft tatsächlich von Hand geschrieben war. Von Hand! Mit LILA Tinte! Dieser Fall sollte relativ kurzfristig lösbar sein. Sagte er sich.

Lidia trat heran, erkundigte sich nach Nabels Befinden. Herrgott, wie schön sie war. So strahlend anmutig. Selbst in dem beigefarbenen Hosenanzug. Nabel vermied es, sie anzusehen. Der Tote stank bestialisch.

Der Typ von der Gerichtsmedizin stank auf andere Weise. Alle Menschen, außer Lidia, stanken, selbst Ahmed, wenn auch nur nach penetrant überdosiertem Rasierwasser. Nabel hatte das so satt.

»Was für ein Schwachsinn! Wer bringt jemanden um, nur weil er fett ist? Doc, wissen Sie schon was über das Gift?«

Der Doc antwortete erst gar nicht. Jetzt schon etwas zu wissen wäre unwissenschaftlich gewesen, und der Doc wußte, daß Nabel ihn nur provozieren wollte. Die Jungs von der Spurensicherung gaben den Leichnam zum Transport frei. Ahmed holte die Bestattungsgehilfen herein, für den Transport des Toten ins Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin, wie die Pathologie in Kreuzberg mit vollem Namen hieß. Der Manager rief nach Putzfrauen und klatschte zweimal laut in die Hände. Nabel betrachtete Lidia, die schlanke Gladiole mit dem füchschenhaften Kopf, sah den Bewegungen ihrer übernatürlich schmalen Hände zu, dem Abdruck ihrer spitzen Knie in den zu weiten Hosenbeinen. Er riß sich zusammen. Räusperte sich und schüttelte den Kopf, wie um darauf sitzende Mücken zu vertreiben.

»Gibts hier eine Videoüberwachung?«

Einer der Geschäftsführer meinte, daß das zwar der Fall sei, überwacht würden aber nur die Kassenbereiche, um den Angestellten auf die Finger zu sehen. Nabel ließ sich das Band dennoch aushändigen. Lidia zupfte ihn beiseite. Mit zwei Fingerspitzen berührte sie sein Hemd, oberhalb der Hüfte, für den Bruchteil einer Sekunde. Wozu tat sie das? Fand sie es notwendig, hatte sie vorher etwas gesagt, das er nicht gehört, auf das er nicht reagiert hatte?

»Kai, was hältst du von dem Ganzen hier?«

»Kommt mir sehr seltsam vor. Was denkst du?«

»Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, was ich denken soll. Mein erster Eindruck, wenn es nicht so fürchterlich klänge …«

»Was?«

»Dann kommts mir so vor wie – blödes Wort, aber, naja, ein Bubenstreich.«

»Meinste?«

»Ja, ich meine, diese Botschaft da, dieser Spruch, ich glaube, da hat irgendwer zu viele Filme gesehen.«

»Hmhmm. Außerdem – lila Tinte …« Er vollendete den Satz nicht, mußte Kraft sparen.

»Genau. Das ist alles …«

»Seltsam?«

»Genau.«

Der Manager zupfte Nabel am Ärmel. Was war das heute bloß für ein Tag? Alle zupften ihn. Eine Verschwörung? War die Lizenz zum Zupfen ausgegeben worden?

»Was ist denn?«

»Verzeihung, ich habe Ihnen eine Frage gestellt.«

Nabel hatte nichts mitbekommen. Was für eine Frage?

Ob die Sache erledigt sei? Ob man die Filiale wieder öffnen dürfe? Nein, sagte Nabel und dachte übertrieben lange nach, nein, erst müßten alle vorhandenen Lebensmittelkontingente überprüft werden, um jedes Eigenverschulden des Betriebes auszuschließen. Nabel sagte das hauptsächlich deshalb, weil der Manager ihn am Ärmel gezupft hatte. Demütigend. Was bildete der Kerl sich ein? Ja, allerdings könne das Tage dauern, durchaus, na und? Berlin sei deswegen nicht zum Hungern verdammt. Der Manager verschränkte auf Nabels letzte Bemerkung hin die Arme und wirkte beleidigt.

Die Obduktion ergab, daß Charles Wilkins mit einem Cocktail aus ordinärem Rattengift und einer kleinen Dosis Zyankali vergiftet worden war. Das machte die Sache interessant, denn Rattengift war an jeder Ecke zu haben, Zyankali nicht. Dachte Nabel.

Dr. Dr. Ewers widersprach ihm. »Nee, nee. Hier in Berlin gibt es alles, geh immer davon aus, Kai. Alte SS-Zyankalikapseln, deren Inhalt möglicherweise noch wirkt, kann man bei spezialisierten Militariasammlern bekommen, das ist teuer, aber möglich. Diverse Geheimdienste hatten auch welches, da kann man zum Beispiel über Russen drankommen. Wenn man in die richtigen Kneipen geht.«

Es war erfrischend kühl in der Pathologie. Ewers hielt die Daten aus dem Labor in der Hand, hielt sie gegen das von schräg oben einfallende Licht, als würden so noch verborgene Informationen sichtbar.

»Wozu die Mischung, Heinz?«

»Ich nehm mal an, der Mörder wollte mit dem Zyankali sicherstellen, daß das Opfer stirbt, die Dosis war aber so gering gewählt, daß es kein schneller Tod sein konnte. Das Rattengift ist sozusagen der Zirkusteil, für den Schaum, für den Schmerz und den Ekelfaktor.«

Dr. Dr. Heinz Ewers, achtundfünfzig, verfügte selbst über eine enorme Körperfülle, und er war jemand, der jeden zweiten Satz mit einem melancholischen Seufzer untermalte.

»Sieh zu«, riet er Nabel, »daß du das Arschloch bald zu fassen bekommst. Ja?«

Der weißbärtige Arzt klingelte nach seinem Assistenten, der den Leichnam vom Sektionstisch auf eine Metallbahre wuchtete.

Eines war Nabel klar. Das Opfer wurde zufällig ausgewählt, denn niemand kann vorhersagen, wer wann wo einen Burger essen geht, es sei denn jemand, der mit den Gewohnheiten des Opfers äußerst gut vertraut ist. Aber Wilkins war im Ausland – physikalisch gesehen in einem chaotischen Zustand –, und er reiste allein – und – ach was, alles andere als ein Zufall war viel zu unwahrscheinlich. Hätte nur neue Kopfschmerzen verursacht.

Nabel schnaubte mißmutig. Morde mit Zufallsopfern, ohne individuell zugeschnittenes Motiv, hatten die geringsten Aufklärungsquoten, das wußte jeder im Team.

Im Büro brachte Lidia eben das Fax mit dem Ergebnis aus der Untersuchung des Triple-Whoppers, der nur zu zwei Dritteln Wilkins’ Heißhunger überstanden hatte.

Es gab daran nichts zu beanstanden. Das Gift hatte sich allein in der Cola befunden.

»Ist ja auch logisch«, meinte Lidia. »So ein Fastfoodrestaurant ist mittags meistens gut besucht, und wenn nun jemand den Burger eines anderen besprühen oder sonstwie behandeln würde, das würde doch auffallen, oder? Aber fast jeder nimmt sich ein Getränk, und egal welches Getränk es ist, es gibt für alle nur eine Form von Becher. Der läßt sich schnell mal austauschen.«

Wo sollte man anfangen? Bei den Angestellten? Konnte das Gift bereits am Ausschank in die Cola gekommen sein? Gab es Zeugen? Es gab Zeugen, die glaubhaft bezeugten, daß Wilkins umfiel und Grünschleim kotzte. Einer von denen hatte gefragt, ob es für diese Auskunft ein bißchen Zeugengeld gebe. Neuköllner Verhältnisse eben. Seitdem mußte Ahmed nur das Wort Zeugengeld aussprechen, und alle im Büro verbogen sich vor Lachen, selbst Lidia, sonst die pure Selbstbeherrschung in Person. Es war die typische Art von Fall, die Witzeleien anzog wie ein Kadaver die Geier.

Wo lag das Motiv?

Lidia hatte vermutlich recht. Wahrscheinlich wollte ein durchgeknallter Pubertierender von eigener Hand töten, wollte einen Menschen sterben sehen. Was aber, wenn man das Motiv ernst nahm? Wenn der Mörder wirklich einen fanatischen Haß auf übergewichtige Menschen schob? Die Sichtung des Überwachungsvideos ergab rein gar nichts. Die Kamera nahm tatsächlich nur den Kassenbereich auf.

»Zu fett für Gott, das Schwein. Aussortiert. Basta.«

Der Spruch klang religiös angehaucht, jedoch sehr rüpelhaft, ohne die dazu meist gewählte weihevolle Wortwahl.

Das graphologische Gutachten stand noch aus, aber ein Experte, der sich den Schrieb en passant ansah, meinte, das sei die Schrift eines Kindes oder eines zurückgebliebenen Erwachsenen. Vielleicht recht clever angetäuscht. Dem Duktus nach möglicherweise ein Rapper oder Hiphoper. Jugendliche Omnipotenzphantasien kämen da zum Klingen.

Zum Glück herrschte seitens der Presse keine große Neugier. Man hatte den Mord bisher nur unvollständig im Polizeibericht erwähnt. »Starb an noch ungeklärter Ursache« – klingt wenig interessant.

Erst abends kam von den Kollegen aus Charlottenburg die Meldung, man habe im Pornokino am Adenauerplatz einen Toten gefunden, erdrosselt. Und in dessen Manteltasche ein selbstklebendes Schildchen, mit Botschaft, handschriftlich, lila Tinte – »Zu geil, das Schwein. Aussortiert. De mortuis nihil.«

Ahmed pfiff leise durch die kleine Lücke seiner oberen Schneidezähne. Lidia setzte ein verwirrtes Gesicht auf. Minutenlang wurde es sehr still im Büro.

Eine Serie. Auch das noch. Nabel schlug mit beiden Fäusten auf den Schreibtisch. Er fühlte große Lust, den Dienst zu quittieren, einfach mit der Begründung, sowas sei im August niemandem zuzumuten. Wozu nehm ich das alles auf mich?

Es kam zum Schlimmsten. Nach einigen Telefonaten auf oberster Ebene wurde der Charlottenburger Fall der Mordkommission Nummer acht unter Leitung Nabels übertragen. Es hätte mit etwas Glück genausogut andersrum laufen können. Im Team schien sich nur Lidia darüber zu freuen. Sie war bereits unterwegs, um sich alle Details des Charlottenburger Falls von den dortigen Stellen aushändigen zu lassen.

Manchmal wirken ihre Ellbögen spitzig, dachte Kai, wenn sie wie ein Sportgeher durchs Büro geht, zack-zack-zack. Die Ellbögen müßte man abschleifen. Hmm. Was denke ich? Laß sie doch sein, wie sie ist. Spitzig, zackig, spritzig. Beneidenswert.

Dezernatsleiter Kriminaloberrat Dr. Seidel rief Nabel am frühen Abend an und machte ihn auf die Brisanz der Sache aufmerksam.

»Sie begreifen sicher, was die Schweinezeitung draus machen würde. Solche Morde sind die allerschlimmsten, sie können wirklich jeden treffen. Das schlägt ins emotionale Kollektiv, so wie ein Ziegelsteinwurf von der Autobahnbrücke.«

Nabel fühlte sich gedemütigt und gemaßregelt, wie fast immer, wenn er mit Seidel reden mußte und nur Binsenweisheiten zu hören bekam.

»Verzeihung, wenn ich das einwenden darf, aber das richtete sich eben nicht gegen jeden. Nur gegen fette Menschen und Pornokinobesucher. Wir sollten das schon ein bißchen ernst nehmen.« Nabel kam sich selbst blöd vor, während er das sagte. Er redete, wie Leute eben reden, wenn sie irgend etwas antworten müssen und weder Lust dazu haben noch irgendeinen Standpunkt zu verteidigen.

»Ich bin mir nicht sicher, Nabel, ob übergewichtige Menschen in unserer Gesellschaft als Minderheit zu werten sind. Bei Pornokinobesuchern bin ich mir sogar äußerst unsicher. Ich habe eben mit der amerikanischen Botschaft telefoniert, wegen der Überführung des Touristen, die sind dort soweit einverstanden, die Sache nicht zu groß aufzubauschen. Und der Generalmanager von Burger King Berlin hat mich angerufen, daß er es sehr bedauern würde, wenn der Vorfall über Gebühr mit dem Namen seines Ladens verbunden bliebe undsoweiter … Haben Sie kapiert? Die Sache ist heikel!«

Nabel hatte kapiert. Der alte Seidel war ein Mensch von pragmatischem Schlag. Bei einem privaten Geplauder hatte er Nabel mal die Präsentationstheorie ans Herz gelegt. Wird die Berichterstattung der Medien zu unerträglich, verhaftet man irgendeinen Penner, präsentiert den als Täter und ermittelt im stillen weiter. Der Penner wird gut verköstigt und nach drei Monaten wegen mangelnder Beweise auf freien Fuß gesetzt. Sofern man nicht Glück hat und der Penner die Tat gesteht. Während dieser drei Monate können die Ermittlungen ohne jeden Druck seitens der Presse verlaufen.

Dr. Seidel würde auf offizielle Anfragen hin selbstverständlich zurückweisen, je etwas auch nur sinngemäß Ähnliches von sich gegeben zu haben. Er war reichlich betrunken gewesen, als er es gesagt hatte, im kleinen Kreis am Ende der letzten Weihnachtsfeier, das muß man zu seinen Gunsten hinzufügen.

Lidia band sich die halblangen kupferroten Haare zum Zopf. Sie hatte zwei Tassen Kaffee und Mettwurstbrote mit Schnittlauch aus der Kantine besorgt.

»Weißt du, Kai, was merkwürdig ist? Ein Freak, der irgendwelche Filme nachspielt, hätte andere Verbrämungsmöglichkeiten seiner Tat gehabt.«

Verbrämungsmöglichkeiten. Welch schönes Wort.

»Wie meinst du das?«

»Naja, die Bekenntnisschreiben waren offenkundig vorbereitet. Völlerei und Wollust gehören zu den sieben Todsünden, da hätte man süffiger, barocker formulieren können. Wenn man auf der religiösen Schiene unterwegs ist.«

»Das hab ich mir auch gedacht. Und wenn es gar nicht so religiös gemeint ist?«

Nabel stand auf und ging im Zimmer hin und her. »Vielleicht ist mit Gott nicht Gott gemeint, sondern der Mörder redet von sich in der dritten Person. Irgendein frustriertes, sozial benachteiligtes Schwein mit Allmachtsphantasien. Der Typ beschließt, jemanden umzubringen. An einem Ort mit relativ vielen Zuschauern. Es muß schnell gehen, und er darf nicht auffallen. Das bedeutet, er geht ein Risiko ein. Auch der Mord im Pornokino war ein Risiko. Er darf das Opfer nicht dazu kommen lassen, auch nur einen einzigen Schrei auszustoßen.«

Lidia nickte. »Einer der Zeugen hat beobachtet, wie Wilkins auf dem Boden herumkroch und etwas aufgehoben hat.«

»Währenddessen muß es passiert sein. Der Mörder tauscht den Becher aus. Dafür genügt eine halbe Sekunde, wenn er geschickt ist. Er bringt den vorbereiteten Schierlingsbecher mit, vielleicht in einer Aktentasche oder sowas – sonst müßte er im Restaurant das Gift einfüllen, das könnte auffallen.«

»Okay, Kai. Aber er muß ein bißchen Glück haben. Er sucht ein dickes Opfer und es muß gerade eines anwesend sein.«

»Einverstanden. Aber in Schnellfreßbuden hockt fast immer irgendein Fettsack.«

»Trotzdem. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich meine, der Mörder hatte eine ruhige Hand und außergewöhnlich metallene Nerven. Es spielt sich ab wie in einer Choreographie. Strenges Timing. Als Wilkins zu Boden geht, achten alle nur auf ihn, der Mörder vertauscht die Becher und entfernt sich. Ganz ruhig.«

Nabel ahnte, was sie ihm damit sagen wollte. Daß das alles gegen einen pubertierenden Ersttäter sprach. Viel eher für einen hochgradigen Geisteskranken, der sich von höheren Mächten behütet glaubt.

»Ganz genau!« Lidia gab ihm recht, was genügte, um Nabel zu einem Lächeln zu verleiten. Im Grunde machte er den Job nur noch jener vereinzelten Momente wegen, in denen Lidia ihm zustimmte – und diese leicht prickelnde Wärme vom Nacken aus seine Schultern durchdrang.

Kein einziger Zeuge konnte sich erinnern, ob jemand – und wenn, wer – an Wilkins’ Tisch gesessen hatte. Das wäre auch zu praktisch gewesen. Lidia schneuzte sich. Sie schien seit Tagen unter einem Sommerschnupfen zu leiden. Nabel mochte das Geräusch, wenn sie niesen mußte. Es klang ein wenig nach dem hellen Schrei eines Fuchses auf Brautschau.

»Gesundheit!«

»Soll ich dich heimfahren?«

»Danke. Ich nehm den Bus.«

Nabel bemühte sich krampfhaft, keine Situation entstehen zu lassen, in der seine Gefühle für Lidia jemals aus dem selbstgebastelten Käfig ausbrechen konnten. Vage dachte er daran, bald in Frühpension zu gehen und danach bei ihr alles auf eine Karte zu setzen. Jetzt, wo sie noch zusammenarbeiteten, war es nötig, den Arbeitsalltag sauberzuhalten.

Gegen 22 Uhr verließen beide das Büro, kurz zuvor war per Fax die Nachricht gekommen, daß in beiden Fällen keinerlei brauchbare DNA-Spuren sichergestellt worden waren.

Die Schweinezeitung berichtete am nächsten Morgen über den »feigen Mord im Pornokino«, ausführlicher als gewünscht, rechnete ihn aber dem Milieu zu. Man hatte der Presse die kleinen lila Botschaften bislang vorenthalten. Nabel seufzte. Was bitte war ein unfeiger Mord? Wenn man dem Opfer eine Chance zur Gegenwehr oder zum Entkommen ließ? Würde man das einen tapferen Mord nennen?

Miroslav Nentwig, fünfundvierzig, ein Heizungsbauer mit eigenem kleinen Betrieb und vierköpfiger Familie, schlenderte, kurz nach 24 Uhr, vom U-Bahnhof Kurfürstenstraße kommend, die Parade der leichtbekleideten Bordsteinschwalben ab, bog in die Frobenstraße ein und sah, gegenüber der Bushaltestelle, ein etwa zwanzigjähriges Mädchen, das ihm spontan gefiel. Sie war schlank und blond, halbwegs hübsch, mit gut ausbalancierter Oberweite und schuluniformähnlichem Faltenröckchen. Nentwig erkundigte sich nach dem Preis für Französisch ohne Gummi, fand die verlangte Summe, dreißig Euro, akzeptabel und folgte dem Mädchen auf den Kinderspielplatz, wo die Nutten dieses Striches nachts ihre Freier bedienen, wenn es schnell gehen soll und man die Miete für ein Stundenhotel einsparen will.

In jedem erotischen Stadtführer wird vor den Junkienutten der Frobenstraße gewarnt, viele von ihnen seien krank, seien Ansteckungsherde für alle Arten lästiger bis tödlicher Krankheiten. Miroslav Nentwig ging das Risiko bewußt ein, immerhin bekam er es preiswert Französisch ohne (›total‹) gemacht, und das Leben, fand er, sei zu kurz, um auf dergleichen zu verzichten. Mit seiner Gattin verkehrte er schon lange nicht mehr sexuell, die Kinder waren so gut wie erwachsen, das Ganze ging nur ihn etwas an und niemanden sonst. Freier und Nutte suchten sich eine besonders dunkle, verschwiegene Ecke des Spielplatzes, er lehnte sich gegen den Zaun aus Stahldraht, streifte seine Hose und Unterhose herab, und Petra, das war der Name, den sie ihm nannte, ging in die Hocke, rieb an seinem kaum halbsteifen Glied, wusch es mit etwas Spucke, schob es in ihren Mund.

Danach schrie sie. Wollte weglaufen, lief nach mehreren vergeblichen Versuchen auch weg, drehte sich, auf der Straße angekommen, um, brach auf dem Gehsteig zusammen und bat herbeieilende Kolleginnen – was sie sich zuvor nie hätte träumen lassen –, die Bullen zu rufen.

Am nächsten Morgen wurde der Fall an Nabel und sein Team übergeben. Nabel, völlig übernächtigt, schämte sich seiner Tränensäcke. Er trug vorm Spiegel der Toilette straffende Tagescreme auf, las dann im Büro das Protokoll durch, das im Laufe der Nacht entstanden war. Beziehungsweise bat er Lidia darum, daß sie es vorlas. Ihre Stimme war so klar und silbern. Eine Art akustisches Scheuermittel für seine halb tauben, vom Restalkohol verdreckten Gehörgänge.

»Zeugin: Ich hab es ihm auf orale Weise besorgt. Ich war gerade dabei, damit anzufangen.

Der Miroslav Nentwig, dessen Namen ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, zeigte erste Reaktion durch allmähliches Versteifen des Gliedes, Zurückbiegen des Kopfes und leise Stöhnlaute …«

Nabel, Ahmed sowie alle anderen Mitglieder der MK acht blökten und jauchzten und baten Lidia im Chor, die Passage gleich noch einmal vorzutragen.

»Warum«, fragte Nabel laut, »können die nicht einfach das, was Zeugen aussagen, im Wortlaut aufschreiben. Das wäre manchmal vielleicht wichtig. Im Wortlaut. Nuancen, versteht ihr?« Nabel schüttelte verärgert den Kopf und bat Lidia, weiter vorzulesen.

»Zeugin: Plötzlich ertönt ein pfeifendes Geräusch, dann kippt Nentwig auf mich drauf. Sein Gesicht blutet, ich spüre es in der Dunkelheit, es rinnt warm aus seinen Augen auf meine Finger. Ich rüttele den Kerl, der regt sich nicht, ich schreie, haue ab, bleibe auf der Straße stehen, rufe nach Hilfe. Mehr weiß ich nicht.«

Nabel überflog das Protokoll. »Hat sies ihm mit Gummi gemacht oder ohne?«

»Steht da nicht. Spielt das eine Rolle? Ob sies ihm mit Gummi gemacht hat oder nicht?«

»Na klar! Alles spielt eine Rolle. Und sowas besonders.«

»Warum?« Lidia tat naiv. Manchmal schien sie kokettieren zu wollen. Nabel tat ihr den Gefallen, wendete sich an den Rest der Mordkommission, fast ausnahmslos Männer, und fragte: »Ist das wichtig, ob mit Gummi oder nicht?«

Ein vielstimmiges aber hallo ertönte, ein gemurmeltes weißgott sowie zwei verdruckste schon irgendwie.

Tatwaffe: Pistole, vermutlich mit Schalldämpfer, Kaliber 9 Millimeter, Entfernung des Schützen: keine drei Meter. Treffer direkt in den Hinterkopf, Austrittswunde im rechten Auge. Sofortiger Exitus. Weitere Spuren: im Stahlzaun ein selbstklebendes Schildchen, darauf, von Hand mit lila Tinte geschrieben:

Zu unsauber für Gott. Aussortiert. Hallelujah.

»Mist«, sagte Nabel laut. »Wollt ihr wetten? Ich behaupte, ich weiß, wer spätestens in einer halben Stunde hier aufkreuzen wird. Von jetzt ab dreißig Minuten. Hält wer dagegen?«

»Seidel?«

»Exakt.«

Niemand nahm die Wette an. Seidel betrat das Büro binnen fünf Minuten, markierte den allesbeklagenden Gorilla, indem er mehrmals seine Fäuste gegen die eigene Brust schlug.