Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

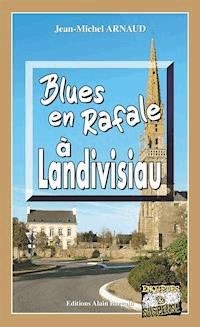

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Chantelle, enquêtes occultes

- Sprache: Französisch

La campagne bretonne devient le théâtre de meurtres mystérieux...

Michel Mabec, alias Double-M, a choisi de s’éloigner à Plougourvest, village de la Communauté de Communes de Landivisiau, afin d’y trouver la tranquillité nécessaire à l’écriture de son nouveau roman. Mais des meurtres commis à proximité de son ancienne ferme isolée vont venir troubler la quiétude des lieux, auparavant uniquement rompue par le passage à basse altitude des Rafale de la proche Base Aéronautique Navale…

Une nouvelle enquête rythmée pour Double-M, dans ce second tome de Chantelle, enquêtes occultes !

EXTRAIT

Plougourvest ! Vous ne connaissez pas Plougourvest ? Aucune honte : moi-même, né à Brest en mille neuf cent soixante, je n’avais jamais entendu prononcer le nom de ce village du Pays de Landivisiau, sis à une quarantaine de kilomètres de là. Sur la voie rapide, nulle sortie ne le signale, alors que des panneaux indiquent Plouvorn et Bodilis, deux bourgs situés à proximité. Pourquoi faudrait-il connaître Plougourvest ? Hormis quelques vieilles pierres, agréables aux férus d’archéologie, cette commune n’abrite pas grand-chose de remarquable.

Joseph attend, à l’extérieur de la zone circonscrite. Me voyant approcher, il me salue d’un pâle sourire et m’explique ce qui se passe :

— C’est Sabine Pattes en l’air. On dirait que quelqu’un lui a réglé son compte…

Un gendarme qui a entendu Joseph s’avance, un minuscule carnet à la main :

— Vous la connaissiez ?

— Bien sûr ! Impossible de ne pas connaître Sabine quand on traîne une bonne partie de la journée dehors…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1966 en région parisienne,

Jean-Michel Arnaud a rallié la Bretagne en 1994 pour son travail d’ingénieur en informatique. Il trouve là le plaisir de l’écriture : de la poésie pour commencer, avec les recueils “(In)quiétude” et “Flots Flous”. La lecture de romans policiers régionaux lui donne l’envie de tenter sa chance dans ce genre. Bassiste, il participe à plusieurs groupes pop-rocks amateurs, de 1999 à 2004 avec le groupe Hepanah, maintenant disparu, et depuis 2008 avec le groupe My Bones Cooking tournant régulièrement dans la région brestoise.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

Un grand remerciement à Guillaume, pour sa relecture rapide, efficace et constructive.

I

Jeudi 12 avril 2012

Avançant dans le brouillard, j’arrive à un cabanon sans façade. Là se tient une femme, petite, le dos courbé par l’âge, les cheveux gris, le nez crochu ; elle ressemble à la sorcière de Blanche-Neige avec, dans sa main, des pommes. Elle m’en offre une. Je la remercie, prends le fruit et mords dedans. Mais sa chair est sanguinolente, le liquide s’écoule dans un flacon de lambig posé au sol. Effrayé, je regarde la sorcière qui ricane en voyant mon expression d’horreur. À son tour, elle croque dans une pomme également gorgée de sang qui s’égoutte le long de ses joues ridées jusque dans la bouteille. Les yeux de la vieille femme lancent maintenant des éclairs bleus, aveuglants. Elle rit de plus en plus fort. Des flashs du même bleu sortent du fond de sa bouche, sa raillerie se transforme en sirène…

Je m’extirpe en sursaut de ce cauchemar. Où suis-je donc ? Dans mon bureau, à l’étage de ma maison ! Hier soir, je me suis endormi sur le clavier de mon ordinateur qui est resté allumé, ainsi que l’éclairage de la pièce. Dehors, une sirène hurle sur deux tons, des lueurs bleues dansent sur mon plafond. Je me rends à la fenêtre : dans ma cour, deux véhicules de gendarmerie manœuvrent pour faire demi-tour et reprendre la route. J’ouvre et me penche pour voir où ils vont : s’ils ont emprunté ce chemin, c’est qu’un accident s’est produit à proximité de ma maison, isolée au milieu des cultures. La voie qui y conduit ne dessert aucune autre habitation. En effet, ils stoppent à l’aubette située à cinq cents mètres d’ici ; par-delà le champ qui s’étend au bout de ma cour se dresse un bosquet, regroupement sylvestre fréquent dans la campagne environnante. Je n’ai jamais osé m’y aventurer par crainte de me prendre sur la tête une branche morte, voire un arbre entier. Aucun employé communal ne s’inquiète de l’état du sous-bois et seuls quelques chasseurs s’y engagent en saison. À l’orée de ce bocage se tient un abribus désaffecté, petite cabane en sapin sans façade, avec deux ouvertures percées dans les murs de côté, et garnie d’un banc sale et moisi, accroché à la cloison du fond. Je me suis toujours demandé ce que faisait cet objet en ce lieu : les cars de L’Élorn, la compagnie autocariste qui dessert la région de Landivisiau, ne passent pas sur cette route fort étroite. Je descends en courant, enfile des chaussures de marche ne craignant pas la boue et longe le talus pour aller m’enquérir de ce qui est arrivé.

Sur le bord de la route est garé un tracteur. Un gendarme délimite la zone d’un ruban de sécurité. Sur le côté, je reconnais Joseph, un agriculteur qui travaille souvent par ici ; le tracteur lui appartient. Bavard, il aime beaucoup s’arrêter pour discuter avec moi. Depuis neuf mois que j’habite Plougourvest, il a été mon informateur principal sur les nouvelles du village.

Plougourvest ! Vous ne connaissez pas Plougourvest ? Aucune honte : moi-même, né à Brest en mille neuf cent soixante, je n’avais jamais entendu prononcer le nom de ce village du Pays de Landivisiau, sis à une quarantaine de kilomètres de là. Sur la voie rapide, nulle sortie ne le signale, alors que des panneaux indiquent Plouvorn et Bodilis, deux bourgs situés à proximité. Pourquoi faudrait-il connaître Plougourvest ? Hormis quelques vieilles pierres, agréables aux férus d’archéologie, cette commune n’abrite pas grand-chose de remarquable.

Joseph attend, à l’extérieur de la zone circonscrite. Me voyant approcher, il me salue d’un pâle sourire et m’explique ce qui se passe :

— C’est Sabine Pattes en l’air. On dirait que quelqu’un lui a réglé son compte…

Un gendarme qui a entendu Joseph s’avance, un minuscule carnet à la main :

— Vous la connaissiez ?

— Bien sûr ! Impossible de ne pas connaître Sabine quand on traîne une bonne partie de la journée dehors…

— Comment épelez-vous son nom ?

— Ben… Je ne m’en souviens plus, en fait. C’est Sabine, c’est tout.

Bizarrement, l’homme en bleu s’énerve et hausse le ton :

— Vous venez tout juste de dire « C’est Sabine Patenlair », donc vous savez son nom ! Je vous ordonne de me l’épeler !

Attiré par les éclats de voix, un gradé s’approche :

— Un problème, Ropars ?

Le gendarme explique qu’il a entendu l’individu ci-présent qualifier la victime ci-présente par son patronyme complet, mais qu’il refuse maintenant catégoriquement de fournir cette information. Joseph se justifie :

— Mais non ! J’ai dit Sabine Pattes en l’air ! Ce n’est pas son vrai nom, on l’appelait comme ça entre nous, car elle avait souvent les pattes en l’air, les jambes au-dessus du corps, vous comprenez ?

Le supérieur jette un regard noir à son subalterne avant de se tourner vers moi.

— Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?

— Michel Mabec, j’habite dans l’ancienne ferme qui est juste là.

Et je montre la bâtisse, de l’autre côté du champ, avec sa grange attenante, expliquant que les sirènes et gyrophares des véhicules qui sont entrés dans ma cour m’ont réveillé en sursaut. Après avoir tout noté dans son carnet, l’homme se présente :

— Excusez-moi, lieutenant Alain Dumontoir, de la gendarmerie de Landivisiau. Monsieur Joseph Lozachmeur nous a appelés après avoir découvert un corps. Ropars croyait pouvoir couper par chez vous pour rejoindre plus rapidement la zone des faits, mais il semble que l’accès en fond de cour ait disparu…

Joseph se charge de répondre :

— Vos cartes datent de Mathusalem ! Le chemin de terre a été remplacé par un talus depuis au moins dix ans ! Seuls les tracteurs peuvent passer par là…

— Bien… Étant le plus proche habitant du lieu du crime, nous vous interrogerons après. Maintenant, excusez-moi…

Il salue et tourne les talons de façon très militaire, retournant derrière l’abribus. Je propose à Joseph de prendre un café chez moi pour qu’il me raconte.

Après le choc de sa découverte macabre, Joseph ressent le besoin ardent de parler. Il m’explique donc :

— Ce matin, je suis passé par ici, comme d’habitude quand je vais au champ du fond. Arrivé à l’abribus, j’ai vu la mobylette de Sabine. J’ai d’abord imaginé qu’elle avait un rendez-vous galant à l’arrière de la cabane. Mais j’ai réfléchi et je me suis dit qu’il était bien trop tôt, et l’endroit n’est pas très confortable, surtout après la pluie d’hier soir. Alors, je me suis arrêté à côté et j’ai appelé : je ne voulais pas la déranger, des fois qu’elle se soit juste cachée pour faire pipi. Mais elle n’a pas répondu, donc je suis descendu de mon tracteur et je suis allé regarder. Elle était là, toute bleue, la langue qui sortait, pas belle à voir, la pauvre…

J’apporte la cafetière sur la table. Constatant l’air troublé de Joseph, j’attrape également une bouteille de cognac dans le placard. Il s’en verse une rasade en fond de tasse avant que je ne complète de café bien fort. Il reprend peu à peu des couleurs.

— Mais pourquoi l’appeliez-vous Sabine “Pattes en l’air”?

— Tu ne sais pas ça, mon gars ? C’est vrai que tu n’habites pas ici depuis longtemps. Sabine, elle avait un problème avec… la chose. Elle était toujours en manque. Paraît que les docteurs ont examiné le cas et qu’ils lui ont donné des médocs pour la calmer, mais elle ne voulait plus les avaler. Elle disait que ces trucs la rendaient droch, zinzin. Droch, elle l’était déjà : quand elle voyait un homme tout seul sur son tracteur, elle venait lui proposer une petite pause coquine. Dans les sacoches de sa mobylette, elle gardait toujours tout le matériel nécessaire : une couverture, des préservatifs, de quoi se nettoyer, serviette en papier et produit. Bizarre qu’elle n’ait jamais offert ses bons offices à un beau gars comme toi…

Sa tasse vidée, Joseph a derechef remis une rasade de cognac avant de se resservir en café. Je me souviens maintenant de cette femme qui passait souvent en vélomoteur. Neuf mois plus tôt, elle s’était une fois arrêtée à l’entrée de la cour alors que je déchargeais le coffre de ma voiture. Après m’avoir longuement regardé, elle m’avait demandé si j’avais racheté la ferme. Je lui avais donc expliqué que je n’étais pas agriculteur et que je n’avais repris les bâtiments que pour y habiter. Et, sans un mot, elle était repartie.

— Elle ne travaillait pas ?

— Des ménages par-ci par-là, pour s’occuper. Sinon, elle percevait tous les mois une pension de son frère. Il possède des terres dans le coin, des hangars et des granges aussi, qu’il loue. Moi, j’en profite, ses tarifs valent le coup…

— Il habite à proximité ? Les gendarmes se chargeront de le prévenir…

— Il vit à Paris. Depuis quinze ans que je suis ici, je ne l’ai jamais vu ! Je passe par le notaire pour les échanges avec lui. Quelimer ! Voilà le nom de Sabine… Je savais bien que je le connaissais, mais cet idiot de pandore m’a fait peur tout à l’heure en me menaçant et il m’a complètement bloqué la mémoire. Sabine Quelimer ! Tu crois que je dois retourner lui dire à l’autre ?

Le lieutenant Dumontoir frappe à la porte juste à ce moment.

— L’IRCGN effectuant ses investigations, nous ne pouvons rester sur les lieux. Je voudrais donc en profiter pour vous poser quelques questions…

Mais Joseph dégaine le premier :

— C’est quoi l’IR-truc ?

— IRCGN signifie Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, nos experts à nous, si vous préférez. Ils sont en général très performants, mais, dans l’environnement présent, ils rencontreront des difficultés pour récupérer des indices…

Je propose un café au lieutenant qui s’installe à table avec nous. Il prend son calepin et commence à questionner Joseph.

Je m’inquiète :

— Voulez-vous que je sorte pendant votre interrogatoire ? Je ne suis pas un spécialiste en pratiques judiciaires, mais ne risquez-vous pas une erreur de procédure ?

— Je vais pour l’instant uniquement noter vos identités complètes et nous discuterons de façon informelle pour tenter de récupérer rapidement des informations à transmettre éventuellement à l’IRCGN afin d’orienter ses recherches. Je vous convoquerai séparément à la gendarmerie. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux ?

Joseph se charge de répondre :

— Ben de vue, quelques mois, bonjour bonsoir, une petite causette quand on se croise et qu’on a un moment de libre. Mais pour bavarder sérieusement entre nous, ça fait moins d’une heure. Je rentre pour la première fois dans la maison depuis que Monsieur l’a rachetée…

Je confirme ses dires. En effet, depuis que j’occupe les lieux, je n’ai pas invité grand monde chez moi. J’ignore même l’identité de mes plus proches voisins qui se trouvent tout de même à plus de cinq cents mètres d’ici.

Le lieutenant se tourne vers moi.

— Connaissiez-vous la victime ?

— Non, je la voyais juste aller et venir en mobylette, la croisais lors de mes balades, c’est tout. En fait, je n’ai appris son prénom que ce matin…

Je raconte l’anecdote de la question posée par Sabine lorsque je suis arrivé.

— Et vous passez souvent à l’endroit où le crime a été commis ?

— Tous les trois jours environ : pour garder la forme, je m’oblige à une marche quotidienne, entre quatre et cinq kilomètres en fin d’après-midi. À partir d’ici, j’ai trois possibilités : l’une transite par cet abribus. Je m’y suis d’ailleurs abrité hier soir à cause de l’orage qui m’a surpris. Avec moi, il y avait cette vieille femme qui ramasse des herbes. Je me suis toujours demandé quel type de potion cette sorcière peut préparer avec sa récolte : filtres d’amour, laxatifs, baumes ? En tout cas, s’il s’agit d’antirides, elle ne l’utilise pas pour elle-même !

Bizarrement, Joseph ne rajoute rien à mon commentaire : cela m’étonnerait pourtant qu’il ne connaisse pas cette personne. Peut-être est-il patient de cette guérisseuse et préfère-t-il nous cacher quel genre de cataplasme elle lui applique… Heureusement pour lui, le lieutenant ne remarque pas sa gêne et poursuit son interrogatoire :

— Vous empruntez toujours ce chemin à travers champ pour vous y rendre ?

— Tout dépend de l’état du terrain. Marcher dans la gadoue amuse les gamins, mais moi, j’ai passé l’âge. Ce matin, exceptionnellement, j’ai coupé au plus court, malgré le sol détrempé, car je voulais savoir ce qui arrivait. Au fait, Joseph, pourquoi a-t-on construit un abribus à cet endroit ? Je n’ai jamais vu un seul autocar circuler par là.

— Sûr ! Je me suis posé la même question quand j’ai débarqué ici, il y a quinze ans. Alors, j’ai demandé à Fanch qui cultive le champ d’à côté. Il m’a raconté qu’à la suite d’un pot de départ au Conseil Régional, dans les années Quatre-vingts, les employés avaient tant picolé qu’ils ont ajouté des pointes sur la carte qui indiquait où installer des cabanes. Après la fête, bien sûr, ils les ont virées… sauf une qu’ils ont oubliée. Les gars qui mettent en place ces trucs ne se sont pas posé de questions et ont construit la jolie petite baraque en bois, au bout du champ…

Le lieutenant interroge ensuite Joseph qui réexplique la raison de sa présence sur les lieux ce matin, le terrain qu’il devait rallier en passant par ici, la mobylette appuyée contre l’abri, son appel sans réponse et la découverte macabre. Heureusement que Joseph a toujours un téléphone portable avec lui.

— Moi, je n’en voulais pas de ce truc. Mais, depuis mon premier infarctus, on m’a obligé : je traitais la terre avec mon tracteur, au milieu d’un champ, et personne ne m’a vu m’écrouler sur mon volant. Par chance, j’étais à l’arrêt. Ma femme m’attendait pour le déjeuner, elle est venue avec la fourgonnette et elle m’a trouvé inanimé. Heureusement que l’attaque n’était pas fatale. À Morlaix, ils m’ont mis dehors au bout de deux jours, ils avaient besoin de la place et puis je suis costaud quand même, je tenais debout. Mais, depuis, Monique insiste pour que je garde ce bidule sur moi. Mon beau-fils a programmé une touche spéciale pour envoyer un SOS en cas de malaise. Enfin, là, il m’aura servi à vous prévenir. C’est triste, elle était encore jeune.

— Vous la connaissiez bien ?

Joseph explique alors au lieutenant le problème de Sabine.

— Sûr qu’une ou deux fois, elle m’avait proposé une petite pause dans un bosquet. Mais je suis marié, et sérieux. Jamais je ne suis allé sur sa couverture…

Le regard de Dumontoir affiche clairement ses doutes sur les affirmations de l’agriculteur. Et j’avoue que, moi aussi, j’hésite à me prononcer quant à la véracité de cette allégation.

— Vous lui connaissiez des ennemis ?

— Non, pourquoi donc ? Enfin oui, certainement que quelques femmes trompées avaient des choses à lui reprocher. Mais, sinon, tout le monde l’aimait bien, la Sabine. Dommage pour les jeunes, ils n’auront plus personne pour les dépuceler…

Tout comme moi, le gendarme reste abasourdi par ce qu’il a entendu. Joseph continue :

— Ce n’était pas plus mal pour eux. Il paraît qu’elle était très douée, douce et pédagogue. Vous devriez aller interroger le kampinod1 de la maison verte, à l’entrée du village par la route de Plouvorn, vous ne pouvez pas la louper. Jeudi dernier, je l’ai vu qui venait du bosquet, l’air béat. Et, juste après, elle sortait de là à son tour, avec son petit pochon en papier, prêt à être jeté à la poubelle.

— Un pochon en papier ?

— Oui, elle était bien équipée, avec le kit complet. Vous trouverez tout le nécessaire dans ses sacoches. Et toujours des pochons en papier dans lesquels elle mettait le préservatif usagé, les trucs pour nettoyer et tout. Elle respectait la nature et n’aurait jamais rien laissé traîner sur place. La pharmacie de Plouvorn va perdre là une bonne cliente…

Consciencieusement, le gendarme note tout dans son calepin.

— Vous connaissez l’âge du gamin ?

— Non, pas précisément, mais sûr qu’il avait au moins quinze ans. Elle n’acceptait pas en dessous, et gare à ceux qui essayaient de tricher. Elle avait un problème mental, mais elle n’était pas totalement folle et savait qu’avant cet âge-là, les parents auraient pu porter plainte. Mais elle ne les a jamais violés. Les gamins étaient consentants. Et, souvent, les mères étaient bien contentes qu’elle ait proprement déniaisé leurs loupiots. Sabine avait une hygiène irréprochable. Aucun risque de maladie avec elle !

Le gendarme Ropars frappe à la porte et annonce à son supérieur que les hommes de l’IRCGN ont fini leurs investigations et leurs prélèvements, et qu’ils enverront rapidement leur rapport.

— Ah, au fait, gendarme, j’ai retrouvé le nom de Sabine : Quelimer, avec un Q ! Vous voyez, il fallait juste rester patient. Vous m’avez fait peur en me criant dessus. Bon, je peux reprendre mon tracteur maintenant ? C’est pas tout ça, mais j’ai un champ à labourer, moi…

Le lieutenant libère l’agriculteur après l’avoir convoqué en début d’après-midi à Landivisiau, puis il se tourne vers moi.

— Merci pour cet excellent café, monsieur Mabec. Nous vous convoquerons pour venir également répondre à nos questions.

Le gendarme est parti et me voilà seul, dans ma demeure isolée. Mais comment un Brestois de naissance s’est-il retrouvé ici ? Suffisamment de patelins entourent la cité du Ponant pour éviter de s’exiler aussi loin, même si, au final, quarante minutes suffisent à rallier le centre-ville brestois. Pour mon travail, j’avais besoin de cet isolement, m’écarter de toute source de dévergondage. Oui, j’ai bien dit “dévergondage”. Rassurez-vous, je ne suis pas l’un de ces puritains qui considèrent qu’une femme vantant en petite tenue les mérites d’une firme de lingerie sur une affiche soit œuvre du diable, remonté sur terre afin de détourner les humains du but sacré et unique de leur existence : procréer encore et encore. Ce serait plutôt le contraire…

J’étais un citoyen lambda, marié, père d’une charmante jeune fille et travaillant au fond d’un bureau ; boulot sans rien d’excitant, mais qui me garantissait la sécurité de l’emploi. Famille banale au sein d’un environnement banal et, pour ma part, je ne recherchais rien de plus, me satisfaisant de cette banalité. Et banalement, comme beaucoup trop de couples, une certaine lassitude se fit ressentir entre les conjoints : les relations s’espacent, perdent de leur attrait. Pour nombre d’hommes, la quarantaine vient opérer une montée de la libido. Il paraît que cette hausse du désir se manifeste également dans le corps de maintes femmes. Malheureusement, si elle se produisit chez Catherine, mon épouse, nous étions désynchronisés, la cause incombant peut-être à nos deux ans d’écart. Ainsi, des pulsions me harcelaient, mais ma moitié se refusait, la migraine lui servant d’excuse majoritaire.

Prendre une maîtresse ? L’idée ne m’a même pas effleuré l’esprit : par principe, parce que ça ne se fait pas, et parce que je ne voulais pas tromper ma légitime. Je repoussais donc au loin ce démon de midi qui m’assaillait à toute heure. Par contre, une envie me démangeait depuis longtemps : l’écriture. Je me suis d’abord inscrit à des ateliers, dans les MPT2 de la ville, et j’ai vite constaté que je possédais un style et de l’imagination, employant toujours un moyen original pour décliner les thèmes imposés par l’animateur de l’activité. J’avais découvert là une occupation agréable, mais ne suffisant pas à combler le manque de contact avec ma femme. Afin de le pallier, je me suis donc lancé dans l’écriture de nouvelles, érotiques pour commencer, puis carrément pornographiques, m’y libérant de mes fantasmes inassouvis. Bien sûr, mes tapuscrits restaient cachés dans un répertoire crypté du disque dur de l’ordinateur familial : on n’ose pas facilement montrer ce genre de création. J’en étais à la fois fier et honteux. Peu à peu, les textes se sont accumulés, enrichis, améliorés et allongés, jusqu’à devenir de vraies histoires. La suite, je la raconterai plus tard : j’ai dormi tout habillé, dans les vêtements enfilés la veille au retour de ma promenade, et ressens maintenant le besoin urgent d’une bonne toilette et de me changer.

Que s’est-il donc passé hier soir ? Ce n’est pas dans mes habitudes de m’écrouler ainsi sur le clavier de mon ordinateur. Les souvenirs me reviennent doucement… En fin d’après-midi, nonobstant les nimbo-stratus qui surplombaient Plouescat, je suis sorti pour ma balade chien-chien quotidienne : partant en direction de l’abribus par l’arrière de ma cour, je poursuis par le ribinn3 serpentant entre les champs pour rallier la route de Plouzévédé. Là, j’aperçois la vieille femme qui longe les talus, certainement à la recherche d’une plante particulière. Je l’ai déjà vue plusieurs fois au cours de mes promenades. D’un âge indéterminé, de soixante-cinq à quatre-vingts ans, les cheveux gris mal peignés, qui se tordent dans tous les sens, elle porte, sur son dos voûté, une gabardine usée qui aurait bien besoin d’un rapiéçage et, toujours à son épaule, une besace dans laquelle elle enfourne les végétaux qu’elle ramasse ; quelle étrange personne ! J’avais dépassé l’aubette de deux cents mètres qu’une énorme goutte s’est écrasée sur mon front lorsque, inquiet, je levais la tête pour observer les nuages sombres qui s’étaient dangereusement approchés. Cette humide messagère fut immédiatement suivie d’une myriade de copines encore plus agressives. J’ai alors pris mes jambes à mon cou et suis retourné m’abriter dans cette cabane ouverte. Plié en deux pour reprendre mon souffle, j’ai entendu des pas et la vieille femme est survenue à son tour après une course effrénée. Repensant à cet épisode, je fais le parallèle avec le cauchemar de mon réveil, ce matin : voilà d’où vient la sorcière qui y apparaissait ! En tout cas, ses décoctions lui donnent la pêche, étant donné la vitesse à laquelle elle est arrivée jusqu’ici. Voyant que j’occupe la place, elle a eu un mouvement de recul : étrangement, j’avais l’impression d’effrayer cette femme.

« — Venez ! Je ne vous mangerai pas ! Vous serez vite trempée sinon… Il y a largement assez de place pour deux ici. »

Elle s’est finalement résignée et m’a rejoint sous l’auvent sur lequel tambourinaient les lourdes larmes célestes. Ses cheveux gris ont mal supporté la pluie et s’égouttent sur ses épaules comme une serpillière usée. Sentant que mon regard la gênait, je me suis tourné dans le sens opposé, vers ma maison.

« — J’habite juste ici, je pourrais aller vous chercher une serviette pour que vous vous séchiez un peu quand l’averse aura cessé. Vous risquez de prendre froid sinon… »

Elle refusa poliment mon offre, d’une voix faible, à peine audible. Même de près, je ne pus déterminer son âge. Je sortis quelques banalités sur le temps de Bretagne, sans plus de réponse qu’un « oui » discret. J’ai alors renoncé à établir le contact. Quand l’averse s’est calmée, la vieille femme a vite disparu derrière l’abribus, à l’endroit où l’on a retrouvé le corps, ce matin.

Avec la quantité d’eau déversée par le ciel, j’ai préféré faire le détour par la route plutôt que de longer le talus, craignant de m’embourber jusqu’aux genoux. J’ai hâté le pas, pressé de me débarrasser de ces vêtements trempés qui collent à la peau et, de retour à la maison, je me suis complètement déshabillé pour me réchauffer d’une bonne douche avant de me choisir une tenue décontractée pour la soirée. J’ai alors remarqué que le bouton de mon répondeur clignotait : un message de Marc… Mais il est préférable que j’explique d’abord qui il est…

Écrivain caché, des textes osés s’accumulaient sur mon disque dur. Et soudain apparut Internet ! Certes, le réseau existait depuis plusieurs années, mais il s’est enfin démocratisé, devenant accessible au grand public, et plus précisément aux personnes qui, comme moi, ne comprennent rien aux ordinateurs. Rapidement, nous connectons notre foyer et, curieux, je navigue de lien en lien. Bien sûr, je découvre là de nombreux sites en accord avec les sujets de mes compositions. Au cours d’une séance de surf, je tombe par hasard sur une petite maison d’édition parisienne publiant des ouvrages du même tonneau. Une adresse électronique permettant de les contacter, j’expédie un message pour leur proposer des extraits de ma production. Mes premiers envois bénéficient d’une réponse très rapide : « Il faut que l’on se rencontre ! Pouvez-vous venir à Paris ? »N’ayant toujours pas parlé de mes textes à mes proches, je ne trouvais pas de raison plausible pour justifier un voyage à destination de la capitale. J’indique donc mon embarras pour bouger et, dans la minute, je reçois : « Alors je viens à Brest ! » Nous fixons un rendez-vous pour le lendemain même. Mes extraits semblent avoir fait de l’effet.

Je rencontre là Marc Ménard pour la première fois et lui explique la situation, la famille et les amis qui ne connaissent pas mes essais, et la honte que j’éprouverais à les leur montrer. Ce point ne lui pose aucun problème, car, paraît-il, cette gêne est fréquente chez les auteurs. Mais la qualité de mes écrits mérite qu’ils soient publiés et il veut m’éditer. J’accepte immédiatement le contrat qu’il a apporté dans sa mallette. Pour nos échanges, nous utiliserons une boîte postale. Et pour signer mes ouvrages, je prends un pseudonyme : Michel Mabec, la même initiale tout comme dans Marc Ménard. Nous optons donc pour “Double-M”. Marc fait même dessiner un logo où les branches des M se rejoignent pour former un cœur, ou un cul… Ainsi commence ma carrière cachée.

Cet arrangement aurait très bien pu continuer de la sorte si mes livres n’avaient pas eu autant de succès. Je n’aurais jamais cru en écouler plus d’une dizaine, mais la libération des mœurs et le développement des sex-shops en ligne ont fortement aidé à la propulsion des ventes. À la maison, je tentais des approches en douceur, montrant à ma femme des articles que m’envoyait Marc, vantant les mérites de mes créations.

« — Tu ne vas quand même pas te commander un livre comme ça ! Imagine la tête du facteur quand il va l’apporter, et ce qu’il pensera de nous après ! Ce sont des bouquins pour célibataires, comme les films X. À l’intérieur, ils n’ont aucun respect pour les femmes qu’ils considèrent comme de la viande ! »

Fin de discussion ! Difficile de continuer dans cette ambiance.

Et arriva ce qui devait arriver : un jour, j’ai oublié de fermer le répertoire crypté contenant mes textes. Catherine est tombée dessus par hasard. Sa première réaction fut :

« — Tu n’as pas pu résister, il a fallu que tu t’achètes ces bouquins ! »

Lorsque je lui ai dit que j’en étais l’auteur, elle a d’abord rigolé, m’en considérant comme incapable, avant de se rendre à l’évidence. Elle n’a jamais voulu en lire une seule ligne et a entamé la procédure de divorce dans la semaine. Je n’ai pas cherché à résister. Poussé par ma femme, j’ai quitté l’appartement familial et me suis installé dans un autre quartier de Brest. Pour le divorce, le juge n’accorda pas la “faute grave” que ma moitié réclamait et Catherine finit par accepter le consentement mutuel.

Je continuais à écrire et à travailler en même temps. Mais, maintenant, beaucoup de mes collègues étaient au courant de ma production, ce qui me causait quelques problèmes : certaines collaboratrices refusaient d’entrer dans mon bureau, de peur que le stupre ne les éclabousse. Poussé par ma hiérarchie, j’ai dû démissionner, préférant me mettre à l’écart plutôt que de risquer chaque jour un procès pour harcèlement.

Heureusement pour moi, les revenus des ventes de mes livres me suffisaient pour vivre. Mon éditeur était même parvenu à les exporter dans trois traductions : anglaise, allemande et espagnole. Et Marc me promettait d’attaquer rapidement d’autres marchés vers les pays asiatiques. Suivirent des adaptations au cinéma : un réalisateur s’était déjà largement inspiré d’un de mes textes pour tourner un long-métrage. Les avocats de la maison d’édition se mirent alors en action ; la production put facilement verser les sommes requises, la publicité générée par cette affaire suffisant à faire bondir les achats du DVD d’une part, et de mon livre d’autre part.

Au fil du temps, une vraie amitié s’installa entre Marc et moi : pas du genre éditeur-écrivain, mais comme ce qui peut lier deux copains de chambrée au régiment. J’étais régulièrement invité à des séances de dédicace dans les différents salons de l’érotisme qui se multipliaient en France, mais surtout dans le nord de l’Europe. Marc m’accompagnait volontiers et, sur place, notre statut de célibataire nous permettait de parcourir sans contrainte tous les stands de l’exposition et de profiter des attractions proposées.

Périodiquement, Marc effectuait le voyage de Paris à Brest afin de visiter les quelques sex-shops de la région, ainsi qu’une femme qui écrivait dans sa collection. Bizarrement, il ne me l’a jamais présentée ni ne m’a révélé le pseudo qu’elle utilisait pour ses œuvres. Je supposais que ces deux-là avaient une relation autre que professionnelle et je n’insistais jamais pour la rencontrer, Marc paraissant réticent à l’idée de nous mettre en contact. Venant en Bretagne, il faisait en général un détour par chez moi, à l’aller ou au retour, et nous coulions une agréable soirée ensemble, à ressasser les vieux souvenirs autour d’une bonne bouteille ramenée par lui…

Une bouteille ! Voilà sans doute la raison de ma perte de mémoire sur la soirée de la veille ! En effet, hier matin, Marc est passé en coup de vent, en retard comme très souvent pour un rendez-vous à Brest même. Il m’a déposé une bouteille de lambig, probablement offerte par l’un de ses clients : alliant les rôles de directeur de la maison d’édition et de commercial, il parcourt la France, le plus souvent en voiture. Et, dans chaque région, il trouve une spécialité locale méconnue à me faire goûter, traditionnellement assez raide. Parfois, je n’ai même pas osé plonger mes lèvres dans le liquide, l’odeur d’alcool à brûler surpassant celle des fruits censés avoir servi à composer le breuvage. Hier matin, il me promettait de s’inviter à dîner le soir pour que nous en fassions la dégustation ensemble, en digestif. Je ne suis pas porté sur la bouteille : seul, chez moi, je demeure sobre et accompagne mes repas en solitaire d’eau plate ou gazeuse, selon l’envie. Je me garde éloigné de cette tentation qui vient trop souvent chaperonner ces hommes redevenus célibataires après un divorce. Et, même en compagnie, je reste relativement sage lorsque je consomme ; j’ai le vin gai, et discret, mais j’ai aussi mal à la tête le lendemain quand j’abuse…

Sur mon répondeur, le message reçu la veille au soir est toujours présent :

— Salut, ben, c’était Marc, je pense que tu es sorti faire ta gym quotidienne. Pour notre dîner en amoureux, c’est râpé, je dois rejoindre la capitale à toute berzingue, turbin oblige ! Donc tu devras goûter tout seul au lambig, avec modération bien sûr…

Coup de blues ! Sans me l’avouer, je me faisais une joie de souper avec mon ami pour discuter, de tout et de rien, de boulot et de femmes, ressasser de vieux souvenirs. Depuis neuf ans que l’on se connaît, nous avons plusieurs anecdotes communes que l’on aime se répéter, encore et encore, légèrement éméchés autour d’une bouteille bien entamée, en riant aux larmes. Mais, ce soir, je n’aurai personne avec qui partager ces bons moments. À Landivisiau, je ne sais même pas s’il existe un bar ouvert passé vingt heures…

Alors j’ai décidé de noyer mon bourdon dans le travail : après un repas rapide et frugal, je suis monté dans mon bureau avec la bouteille apportée par Marc. J’ai d’abord goûté avec précaution à l’eau-de-vie, forte, mais parfumée. Je m’en suis servi un verre, j’ai lancé sur mon PC l’éditeur de texte pour continuer l’écriture de mon livre, et ensuite… un gros trou noir, jusqu’au réveil.

Je retourne dans mon bureau, à l’étage de ma maison, où mon ordinateur portable est branché à un clavier ergonomique et à un grand écran adapté au traitement de texte, utilisation première de ma machine : ce matin, j’ai remarqué que le PC était resté allumé toute la nuit. Si j’ai tapé des phrases de façon consciente, elles doivent encore apparaître à l’affichage. J’efface patiemment les multiples caractères et sauts de lignes générés par l’appui de mon coude sur le pavé numérique. Mais, au final, je constate n’avoir rien ajouté avant de sombrer dans ma supposée transe éthylique…

Je doute fort de pouvoir me remettre au travail aujourd’hui. Ce matin, j’aurais trop de mal à me concentrer, inutile que je m’obstine. Quant à cet après-midi, je ne dois pas oublier ma convocation à la gendarmerie. Que va donc me demander le lieutenant ? Où me trouvais-je au moment du meurtre ? Ici, devant mon ordinateur. Je ne dispose d’aucun alibi, mais je n’ai aucune raison d’avoir tué cette femme, donc ils se contenteront des questions basiques, par exemple si j’ai remarqué des personnes étranges qui rôdaient dans le coin dernièrement.

Mon téléphone sonne alors que je déjeune. Le lieutenant me convoque à la brigade de Landivisiau pour quinze heures. Je traîne, ne sachant quoi faire en attendant : un coup d’œil sur Internet ne me donne pas d’indications sur l’avancée de l’enquête. L’événement ne doit pas être assez important pour le réseau mondial. Trop tard pour les informations régionales à la télévision. Ce soir, j’essayerai de penser à l’allumer à dix-neuf heures…

Contrairement à Marc, j’ai toujours peur d’arriver en retard. D’ailleurs, lorsque nous participons à des salons à l’étranger, nous ne prenons jamais l’avion ensemble, ni à l’aller ni au retour : j’aurais des aigreurs d’estomac à devoir l’attendre dans les halls d’aéroport, sans avoir de ses nouvelles, à deux minutes de la fin de l’enregistrement. N’étant encore jamais allé à la gendarmerie de Landivisiau, je prends mes précautions et me présente avec une demi-heure d’avance.

Mais cela ne me dérange pas, car j’aime l’ambiance des salles d’attente. Aux yeux de l’écrivain, elles constituent une mine d’inspiration pour des personnages, des situations, des conversations, toutes ces infimes choses que l’on peut suivre, discrètement cachés derrière un numéro plus que dépassé de Gala ou de Paris-Match.

À mon arrivée, trois chaises sont occupées : au milieu, un adolescent de quinze ou seize ans, la tête baissée, l’air coupable. Assis de part et d’autre, ses parents me jettent un regard agressif tandis que je pénètre dans la petite pièce, ne répondant même pas à mon « Bonjour ! » timide, comme si j’étais responsable de la bêtise de leur progéniture, si bêtise il y a. Un gendarme vient chercher la famille ; lorsque le gamin relève la tête, je vois son œil amoché. Le père lui aurait-il fait ça pour le punir de s’être fait convoquer ici ? Joseph apparaît dans le couloir.

— Ah ! Tu vas y passer aussi ? Moi, j’en sors. Il est nettement moins sympa maintenant, le gradé, à vous poser plein de questions. Rien que de m’asseoir sur la chaise en face de lui, je me suis tout de suite senti coupable de plein de choses. Mais je n’ai rien fait, moi ! Bon, j’ai un peu menti tout à l’heure ; une ou deux fois, j’ai répondu aux avances de Sabine. Mais faut me comprendre, elle était bien mignonne quand même, et ça lui rendait service. Et puis, tant que ma femme ne sait pas, ce n’est pas méchant. J’ai demandé au lieutenant de ne pas le répéter à Monique, mais il n’a rien voulu me promettre, la vache ! N’hésite pas à lui dire toute la vérité si, toi aussi, tu as fait des choses avec elle, parce qu’il s’énerve beaucoup quand on lui ment. En plus, tu n’es pas marié, je crois, donc tu n’as rien à cacher.

— En sait-on davantage sur l’heure de la mort, ou la cause ?

— Ça s’est passé environ à vingt-deux heures. Moi, j’ai un alibi ; avec ma femme, je regardais le match de foot, Quevilly contre Rennes, la demi-finale de la coupe. Tu as vu un peu, les petits, ils ne sont qu’en nationale 1 et ils ont battu les Rennais, après avoir dégagé les Marseillais. L’OM, ça m’a fait plaisir, mais Rennes, ça m’emmerde qu’ils aient perdu face à des Normands. Tu as regardé aussi ?

Devais-je avouer à Joseph le peu d’intérêt que je porte au football ? J’ai depuis longtemps renoncé à en discuter, préférant passer pour un ignare plutôt qu’un hérétique qui n’aime pas ce sport pourtant populaire…

— Non, pas vraiment. Je travaillais dans mon bureau… Le gamin avec ses parents, c’est pour la même affaire ?

— Ben oui, tu ne le connais pas ? Elle l’a déniaisé l’autre jour, la maison verte à l’entrée du village. Apparemment, il aurait eu des histoires avec un copain qui devait en profiter aussi. Le pauvre, il n’a pas compris qu’avec Sabine, il ne fallait surtout pas être jaloux.

Joseph s’en retourne à son travail. Je me demande si, des fois, ce gamin ne pouvait pas être le coupable : l’un de ses camarades de lycée se sera vanté d’avoir un rendez-vous le soir même. Fâché, il se sera battu avec lui et aura pris un bon coup dans l’œil. Alors, pour se venger, il sera allé retrouver Sabine et l’aura étranglée… Mais une porte s’ouvre au bout du couloir et la famille ressort, au complet. L’adolescent garde la tête baissée. S’il planait un doute sur sa culpabilité, ils ne l’auraient pas laissé repartir, donc mes suppositions se révèlent totalement fausses. Je vais devoir me perfectionner avant de me lancer dans l’écriture de polars…

Un gendarme me conduit dans le bureau. Le lieutenant Dumontoir paraît en effet nettement moins sympathique que ce matin, lorsqu’il était assis à ma table. Il commence par me poser les questions basiques : identité, âge, adresse et profession.

— Écrivain ? Et qu’écrivez-vous donc ? Je ne me souviens pas d’avoir vu votre nom en librairie.

J’explique alors le pseudo et les livres coquins.

— Et cet art rapporte assez ?

— Disons que l’activité me permet de vivre confortablement, entre les ventes de bouquins, en France et à l’étranger, et les droits d’adaptation. En homme d’affaires très avisé, mon éditeur négocie âprement les contrats.

— On m’a raconté que vous étiez un nouveau venu ici…

— Oui, cela ne fait que neuf mois que j’ai emménagé à Plougourvest.

— Puis-je savoir pour quelle raison vous avez choisi ce village ? Je n’aurais pas cru que l’isolement était propice à la création d’œuvres érotiques…

En guise d’explication, je résume au lieutenant le début de ma carrière d’écrivain, puis le tournant que j’ai décidé de lui infliger : pendant plusieurs années, ma production n’a consisté qu’en des textes érotiques ou pornographiques. Et une nuit, j’ai fait un rêve ; certes pas aussi profond que celui de Martin Luther King, il m’a toutefois marqué. N’étais-je donc bon qu’à cela ? Certainement pas ! Mais, hormis pendant les ateliers d’écriture, avais-je pondu autre chose que des romans ne pouvant se vendre qu’en sex-shop ? Non, pas vraiment. Voilà ce que j’allais maintenant entreprendre : rédiger un livre que mes lecteurs n’aient pas honte d’acheter ou de feuilleter, dans le train ou sur la plage, un livre sage, digne de traîner sur les basses étagères de la bibliothèque familiale. Le titre, je le connaissais déjà : Cette nuit, j’ai rêvé que je vivais !

Bien sûr, je devais obtenir l’accord de mon éditeur : j’étais son auteur le plus prolifique, entre trois et quatre livres par an, et certainement le plus rentable. Stopper net ma production risquait de représenter un trou dans son budget. Mais mon ami n’opposa aucune résistance à mon idée :

« — Si c’est cela qui te tente, vas-y ! Je préfère que tu fasses ce qui te plaît. Si je t’empêche de l’écrire, la qualité de tes autres livres va baisser, ainsi que ta réputation. »

Il me proposa donc une pause, et également de publier mon livre hors collection.

Mais je rencontrai alors un problème : déformation professionnelle, obsession perpétuelle, dépendance grave ? J’avais beaucoup de mal à ne plus penser “sexe”. Certains stimuli me faisaient aussitôt concevoir de nouvelles histoires grivoises : une robe légère qui se soulève dans le vent des rues brestoises, une femme callipyge qui marche devant moi, cette quinquagénaire fort maquillée qui faisait la queue au supermarché et qui regardait d’un œil gourmand le jeune homme chargé des caisses. Je l’imaginais déjà glisser, avec le paiement de ses courses, son numéro de téléphone que le jouvenceau appellerait timidement une fois son service terminé, se retrouvant alors invité à rejoindre la cougar pour une chaude soirée en tête-à-tête…

Non, impossible d’écrire sagement dans ces conditions, je devais m’éloigner de la ville et de ses multiples sources de perturbation. J’expliquai mon problème à Marc qui, peu après, m’amena voir ce corps de ferme : il l’avait découvert par un site Internet de petites annonces gratuites. Mais, à cette époque, la maison se trouvait dans un état déplorable : abandonnée depuis très longtemps, absolument tout était à refaire. Marc fit avec moi le pari d’obtenir une réfection complète aux frais du propriétaire. Trois mois plus tard, lors d’une nouvelle visite, je craquais : certes, elle était un peu à l’écart, mais, au final, je ne me situais qu’à une dizaine de minutes de Landivisiau et de ses moyennes surfaces, et environ à quarante minutes du centre-ville brestois, ou encore à vingt-cinq minutes de Morlaix, ce qui représentait un isolement tout à fait relatif. En ce lieu, pas de soûlard déambulant la nuit dans les rues en braillant, particulièrement le week-end aux heures de fermeture des bars, pas de klaxons intempestifs. Et surtout, je pouvais sortir de chez moi sans croiser systématiquement une femme qui déclencherait mon générateur d’idées salaces, sans le vouloir ni le savoir. Voilà pourquoi je me retrouve maintenant à Plougourvest.

Dumontoir écoute attentivement mon explication, tapant parfois quelques notes sur son clavier. Puis vient la question cruciale, à laquelle je m’attendais depuis le commencement de l’interrogatoire :

— Avez-vous eu une ou plusieurs relations sexuelles avec la victime ?

— Non, pas une seule…

Ma réponse ne convient pas au lieutenant : depuis le début de l’après-midi, il doit toujours entendre, dans un premier temps, la même réponse, démentie par la suite, comme l’a fait Joseph. Mais je ne vais pas lui dire que j’ai forniqué avec Sabine juste pour lui faire plaisir.

— Les témoignages recueillis jusqu’ici indiquent que cette femme couchait avec n’importe qui, des jeunes comme des vieux, mariés ou célibataires, sans aucune exigence sur le physique de son partenaire. Et vous prétendez qu’elle ne vous a jamais approché pour vous offrir ses “services”, vous qui vivez seul, êtes propre, habillé de façon élégante et doté d’une silhouette bien plus agréable que celle de monsieur Lozachmeur ? Cela l’aurait changé des agriculteurs en tenue de travail et des puceaux boutonneux…

Je maintiens mon affirmation, racontant l’unique échange que j’ai eu avec la victime, à l’entrée de ma cour.

Le lieutenant abandonne le sujet, regardant mes pieds.

— Quelle est votre pointure ? Quarante-deux ? L’IRCGN a découvert des traces assez fraîches sur les lieux du crime. Vous m’avez indiqué ce matin avoir séjourné sous l’abri hier, en fin d’après-midi…

Je répète au lieutenant ma mésaventure de la veille afin qu’il la note dans mon témoignage.

— Connaissez-vous l’identité de cette vieille femme ? Je suppose qu’elle aussi a laissé ses empreintes. Il nous faudra effectuer un moulage de vos semelles, pour comparer avec celles relevées…

— Pour cette personne, je n’ai pas la moindre idée de son nom ni de l’endroit où elle habite. Mais je présume que Joseph pourra vous renseigner à ce propos, il connaît tout le monde à Plougourvest.

Le lieutenant acquiesce à cette proposition. Vient ensuite la question fatidique :

— Pouvez-vous m’indiquer ce que vous faisiez hier soir, aux alentours de vingt-deux heures ?

Que dois-je déclarer ? Jusqu’ici, je n’ai pas eu à dire autre chose que la vérité. Je choisis une version expurgée : je travaillais sur le traitement de texte de ma machine. Je ne sais pas exactement à quelle heure j’ai fini. J’omets de parler de la bouteille offerte par mon ami, dont la consommation m’a, semble-t-il, fait perdre la mémoire. Quand je l’ai rangée, ce matin, j’ai constaté que j’en avais bu plus de la moitié, alors que je me souviens d’en avoir avalé à peine deux ou trois gorgées.

— Personne pour le confirmer ?

— Personne, malheureusement…

Dois-je ajouter que je n’avais aucune raison de tuer cette femme que je ne connaissais que de vue, avec qui je n’avais échangé que quelques mots, il y a neuf mois, et dont j’ignorais le problème mental. Cette insistance à me disculper ne servira pas à grand-chose : le lieutenant pourrait la prendre comme une tentative de détourner les soupçons de moi. Je n’ai rien à cacher, et l’homme me paraît sensé et efficace. Je préfère lui faire confiance.

Le téléphone sonne, Dumontoir décroche, écoute un moment et repose le combiné après avoir remercié son interlocuteur.

— Vous jouez de la guitare ?

Difficile de nier : au milieu de mon salon trône une guitare acoustique sur un magnifique stand en bois.

— J’essaye. Je m’en suis acheté une parce que j’ai toujours rêvé d’apprendre à maîtriser cet instrument. J’ai pris une méthode et j’ai bien travaillé, les premiers temps. Je connais quelques accords, mais, pour les barrés, j’ai du mal. Ensuite… pour ce genre de chose, vous vous dites : quand j’aurai fini ce boulot, je m’y remettrai sérieusement, sans jamais vous y remettre vraiment. Quel rapport avec le crime ?

— Le légiste vient de m’annoncer que Sabine Quelimer a été étranglée avec une corde de guitare. Son assassin se tenait derrière elle, lui a entouré ce fil métallique autour du cou et a serré, tellement que le lien a pénétré dans la peau. Montrez-moi vos mains !

Je présente mes doigts impeccables au lieutenant. Déçu, il a déjà trouvé une parade :

— Le meurtrier devait porter des gants ; le laboratoire poursuit les analyses sur la corde utilisée. S’il a agi à mains nues, l’étrangleur aura laissé de l’ADN sur l’objet. Sinon, ils cherchent également à en retrouver la marque, ce qui nous permettra de remonter jusqu’à la boutique et à la personne qui les a achetées. Où vous procurez-vous les vôtres ?

Je lui parle du magasin de musique brestois qui m’a vendu l’instrument et un jeu de cordes en supplément, mais celui-ci est intact, je n’ai encore rien changé.

— Je veux bien vous laisser les prendre pour les comparer avec celle utilisée par le meurtrier. Mais, de toute façon, cet accessoire se commande facilement sur Internet. À mon avis, quand bien même vous en détermineriez la marque, vous ne pourrez jamais remonter à l’acquéreur. De tels miracles ne deviennent possibles que dans Les Experts.

Regard noir du lieutenant qui ne semble pas apprécier mon trait d’humour. A-t-il essayé de me piéger en prétendant que les techniciens du laboratoire seraient capables de retrouver celui qui a acheté ces cordes ? Par contre, il accepte immédiatement ma proposition de venir récupérer les miennes.

Je retourne donc chez moi, suivi de près par la voiture de gendarmerie. Arrivé sur place, je suis rassuré : il ne me manque aucune corde. Le lieutenant les glisse directement dans un sachet en plastique. Je signe le papier stipulant cette remise. Regardant ma guitare, Dumontoir m’interroge :

— Vous n’avez pas plus gros ?

— Que ces cordes-là ? Non. La mi grave est la plus épaisse. Pour une guitare, je ne crois pas qu’il en existe d’un diamètre supérieur. Ou alors, il s’agit de cordes de basse, ce n’est pas la même chose…

Il apparaît que le gendarme n’a aucune connaissance en musique. Je lui explique la différence entre les instruments et le calibre des cordes.

— Bizarre que votre labo ne vous ait pas signalé qu’il était question d’une corde de basse, tout à l’heure. Rassurez-moi ! Ils savent tout de même distinguer les deux ?

— Le technicien m’a parlé d’une “corde de guitare basse”. Ce n’est donc pas la même chose qu’une guitare comme la vôtre ?

Ouf ! Apparemment, cette erreur d’instrument me disculpe aux yeux du lieutenant. Toutefois, il garde mes cordes avec lui et profite du voyage pour récupérer mes chaussures, afin de faire la comparaison d’empreintes. Mais, là aussi, j’ai déjà donné une bonne raison à ma présence sur place, la veille.

Je propose un café au lieutenant qui accepte volontiers. Le jus qui sort de ma caffettiera napoletana semble lui avoir beaucoup plu ce matin. Pendant cette pause, l’atmosphère se détend et les questions posées deviennent plus informelles.

— Vous n’avez remarqué personne d’étrange dans le coin, ces derniers jours ?

— Je ne crois pas que la rebouteuse dont je vous ai parlé soit à prendre en compte : je la vois depuis plusieurs mois, certainement une vieille Plougourvestoise. Sinon, j’ai eu une visite : une femme anglaise qui s’est égarée par ici à cause d’une déviation mise en place par vos collègues.

— Ah bon ? Où donc ?

— Je ne sais pas précisément, de toute évidence sur la D69, entre Roscoff et Landivisiau. Le gendarme lui a expliqué que des vaches s’étaient évadées et divaguaient sur la route. Mais, de toute façon, son passage date d’avant-hier, mardi, en fin d’après-midi, et elle est repartie pour Rennes mercredi matin.

— Pourquoi donc ? Vous l’avez hébergée ?

— Oui. Disons que nous nous sommes découvert des accointances : elle est dessinatrice et serait bien intéressée pour illustrer mes livres dans une nouvelle édition…

— Croyez-vous vraiment qu’elle soit arrivée chez vous par hasard ? J’aimerais que vous me racontiez tout depuis le début : même si cela n’a aucun rapport avec ce crime, cette histoire me semble étrange…

— Mardi, dix minutes après mon retour de balade de fin d’après-midi, une voiture s’est arrêtée dans ma cour : étant donné l’isolement de ma maison, il s’agissait soit d’une visite, soit de quelqu’un qui s’était perdu. Je me suis rendu sur le pas de ma porte pour voir une femme sortir d’une Mini Cooper, du côté passager : la quarantaine, une peau de vraie blonde, pâle et rosée, confirmée par la couleur de ses longs cheveux, fine, trop à mon goût, mais dans l’ensemble assez attirante. Lorsqu’elle m’a dit : « Excusez-moi, je crois je perdou », j’ai compris qu’il s’agissait d’une Anglaise ; en fait, elle s’est extraite de son véhicule côté chauffeur, le volant étant situé à droite. Même si je maîtrise très bien la langue de Shakespeare, j’ai préféré continuer en français, trouvant sa prononciation trop craquante quand elle s’efforçait de pratiquer notre idiome : je suis certainement atteint du syndrome “Jane Birkin”… Elle m’a expliqué venir de Roscoff, par le ferry-boat, et qu’elle se rendait à Rennes. Je lui ai demandé comment elle avait réussi à s’empêtrer dans le lacis des voies communales plougourvestoises. La route de Roscoff à Landivisiau passe à environ trois kilomètres à vol d’oiseau. Elle a dû beaucoup zigzaguer pour parvenir jusqu’ici à partir de cette artère. Pour rejoindre la N12 qui mène à Rennes, il suffit de suivre la départementale. Elle m’a alors expliqué que la police bloquait la D69 à cause de vaches qui se seraient évadées de leur pâturage et divagueraient sur la chaussée. Un éleveur aura mal refermé ses barrières et les ruminantes auront profité de l’aubaine pour traverser la voie afin d’aller goûter l’herbe qui paraît toujours plus verte en face.

— Et personne ne lui a indiqué la direction à prendre ?

— Si, bien sûr, mais le gendarme s’est placé sur la gauche de la voiture, alors qu’elle se trouvait côté droit. Et il a parlé beaucoup trop vite en français.

— Tout à fait le genre de bourde qu’aurait pu faire Ropars…

— Du coup, elle n’a pas tout saisi et s’est finalement « perdou », comme elle disait. J’avoue que ce « perdou » m’a fait craquer. J’avais pour alternative de prendre ma voiture et la précéder pour la mener jusqu’à la D69 que vos collègues lui ont ordonné de quitter, ou bien de lui proposer d’entrer, pour regarder avec moi sur une carte routière, mais surtout pour boire un thé, ou un verre. Vous vous doutez de l’option que j’ai choisie…

— Je crois avoir compris, en effet… Et donc ?

— Au fil de la discussion, j’ai appris que son rendez-vous à Rennes n’était que pour le lendemain en fin de matinée et qu’elle avait réservé un hôtel dans la banlieue rennaise. Elle m’a raconté qu’elle était dessinatrice, travaillant principalement pour le milieu artistique : mode, publicité… Quand je lui ai dit que j’étais écrivain, elle a demandé à voir un de mes livres. Étant donné qu’ils ont tous été traduits en plusieurs langues et que j’ai des exemplaires de chacun dans ma réserve, je lui en ai montré quelques-uns en anglais…

— Et… elle ne s’est pas sauvée en courant, en lisant cela ? Vous m’avez déclaré que vos ouvrages étaient pornographiques…

— J’ai pris le risque. Avec les couvertures, elle a immédiatement compris de quel type de littérature il s’agissait et non seulement elle n’a pas été gênée, mais elle m’a proposé de faire des dessins à partir des textes. J’ai à peine accepté qu’elle avait déjà sauté dans sa voiture pour attraper son matériel. En dix minutes, j’ai vu naître sous ses doigts la scène que je décrivais dans un paragraphe : j’ai été vraiment impressionné par la qualité et l’effet saisissant ! Quelques traits bien placés communiquent les frissons parcourant les corps représentés… Si vous voulez, elle me les a laissés, je peux vous les montrer…

Le lieutenant semblant visiblement intéressé par cette anecdote apparemment sans rapport avec son affaire de meurtre, je monte dans mon bureau chercher les planches. À son changement d’expression, je constate que le gendarme ne s’attendait pas à ce niveau de stupre.

— Ouf ! Une femme a dessiné ces corps ?

— Bien sûr ! Les croyez-vous uniquement capables de représenter des petits lapins gambadant dans les prés ? Quoiqu’elle m’ait dit le faire également, dans des livres pour enfants.

Gêné, Dumontoir ose tout de même regarder les autres illustrations.

—« Lydia C. » : il s’agit de sa signature ?

— En effet : Lydia Conway, habitant Exeter, de l’autre côté de la Manche. Elle m’a laissé sa carte de visite, si vous souhaitez la joindre…

— Non, cela sera inutile. Je suppose qu’après vous avoir montré ses talents, elle est partie pour son hôtel à Rennes…

Au ton de la question, je sentais bien que le lieutenant se doutait de ma réponse :

— Disons que… la qualité de ses dessins m’a donné des idées…

À la mimique de Dumontoir, je me rends compte que ma remarque a été mal interprétée.

— Des idées d’association. Imaginez mes livres illustrés des croquis de miss Conway ! Nous en avons discuté et elle a été très intéressée. Bien sûr, ce n’est pas moi seul qui déciderai de cela, il faut que mon éditeur soit d’accord. Je lui ai envoyé un message accompagné des photos de ces dessins. Il me répondra sans tarder… Enfin, après tout cela, il était un peu tard pour que Lydia parte pour Rennes. Je lui ai donc proposé de lui faire goûter ma cuisine française et de l’héberger pour la nuit : je dispose là-haut d’une chambre d’amis…

Le regard du lieutenant ne laisse aucun doute : il a immédiatement compris que l’Anglaise, certainement rafraîchie par la froidure qui envahit la campagne léonarde, les soirs d’avril, n’avait pas jugé utile d’ouvrir ce lit, préférant profiter de la chaleur du mien…

Je précise que Lydia est partie le matin pour Rennes et devait se trouver dans le ferry ou à Exeter, au moment du crime, ayant un rendez-vous à Londres aujourd’hui. Dumontoir ne prend donc même pas la peine de noter son nom. Il finit tout juste sa tasse au moment où son téléphone sonne. Après avoir raccroché, il m’explique :

— Je me suis trop attardé avec vous et je dois retourner à la gendarmerie. J’ai maintenant la famille de l’adolescent qui a bénéficié hier des services de la victime à voir. Trop content de son rendez-vous, il s’en est vanté devant tous ses camarades de classe, ce qui a fâché le jeune Le Dallic qui y était passé la semaine dernière et a été jaloux de constater qu’un autre allait lui succéder. Alors, il s’est battu avec Cousquer et s’est ramassé une volée. Vous l’avez certainement remarqué tout à l’heure.

— Oui, dans votre salle d’attente. Et, hier soir ?

— Après la peignée qu’il s’est prise, il était puni chez lui : interdiction formelle de sortir. Ses parents sont catégoriques, il n’a pas pu s’éloigner sans qu’ils le voient. Eux sont restés dans le salon, à regarder la télé.

Après cette précision, le lieutenant me quitte, me promettant de repasser rapidement.

Ouaf ! Ouaf ! Mon porte-clés chien-chien me signale que c’est l’heure de ma promenade. Je dois là expliquer le “chien-chien”… Comme vous l’avez certainement constaté, je vis seul dans ma grande maison et aucun animal ne m’accompagne dans ma solitude. D’un côté, je préfère, n’ayant pas à m’inquiéter de la garde si je dois m’absenter plusieurs jours, par exemple pour participer à un salon. Mais, abusant de bons plats et avançant à grands pas dans la cinquantaine, je crains de m’empâter. Je me force donc à marcher : tous les jours, je me suis programmé une heure de balade. Et le chien-chien décide à quel moment y aller. Il s’agit d’un porte-clés électronique muni de plusieurs fonctions : enregistreur d’abord, me permettant de sauvegarder une idée qui me viendrait pendant que je me trouve loin de tout bloc-notes pour la griffonner. Ensuite, il comporte un petit logiciel si simple d’utilisation que, même moi, je parviens à m’en servir. Ainsi, aléatoirement entre seize et dix-huit heures, le programme se déclenche et lance des aboiements, tels ceux d’un chien qui réclame une sortie. J’abandonne alors mon ordinateur pour une longue balade, me faisant éliminer une partie des calories apportées par mes repas trop bien préparés. Bien sûr, chien-chien n’est pas le nom officiel de ce gadget, mais mon entourage sait à quoi ce terme correspond. Inutile de tenter de me joindre pendant cette pause, mon téléphone portable reste sur la table du salon.

Zut ! J’ai laissé mes chaussures au lieutenant, afin que les techniciens effectuent le moulage des semelles pour comparaison avec les empreintes relevées sur les lieux du crime. Sans mes godillots adaptés, ma balade risque d’être salissante, surtout après la pluie de la veille. Heureusement, j’ai dans un carton une paire de bottines, certes râpées, mais qui conviendront parfaitement pour traîner sur les routes. Aujourd’hui, j’évite de retourner du côté de l’abribus, je vais m’interdire ce coin quelque temps. Partant du côté opposé, je constate que la nouvelle du drame a rapidement fait le tour de ce petit village. Contrairement à l’habitude, où je ne croise pas grand monde, je rencontre beaucoup de personnes qui essayent d’approcher de la scène de crime, espérant voir je ne sais pas trop quoi… Tous les regards sont chargés de questions : Est-ce lui ? Certains yeux rajoutent même : Oh oui ! Il a bien une tête de vicieux, capable d’avoir fait ça ! M’écartant de la zone, je retrouve la solitude coutumière de mes promenades.

Ce soir, je ressens un fort besoin de m’aérer : la journée s’est montrée éprouvante, même si je ne connaissais pas la victime. Et un vague pressentiment me signale que, pour moi, les embêtements ne sont pas terminés.

Je prends la voie qui mène d’abord à Lostallen. Dans la première partie, elle est bordée, sur un côté, de hauts arbres. Après quelques maisons, je longe une prairie où se tiennent parfois deux ou trois chevaux, et plus bas un poney, seul au milieu d’une immense étendue en friche. La route descend pour traverser une petite forêt ; surpris par cette déclivité, le vent s’enroule avant de rebondir sur l’orée du bois, provoquant un murmure permanent, me faisant toujours croire qu’un tracteur arrive derrière moi. Au fond du trou passent deux ruisseaux dont je n’ai jamais pu trouver le nom, séparés d’une quarantaine de mètres. Entre les deux s’étend une zone rendue marécageuse par l’imbibition de l’eau s’écoulant de part et d’autre. Je ne serais pas étonné de voir un alligator sortir de ces mini-marais, même si, à ce jour, le plus gros reptile que j’ai pu rencontrer en ce lieu est une salamandre, écrasée sur le bitume par les roues d’un quelconque bolide. Puis, la sylve traversée, la chaussée remonte jusque Kerscao Louarn. Ici, le vent qui a peiné à sillonner entre les arbres s’échappe en un lourd chuintement sur le reste du trajet. Je remarque la rebouteuse, cueillant ses végétaux le long d’un talus envahi de ronces. Je connais cet endroit, car, en septembre dernier, j’ai passé du temps à longer ce remblai pour récolter des mûres, et je me souviens des griffures occasionnées par ces vigoureuses épines. La saison est révolue, donc cette femme ne ramasse pas de fruits. Elle tend le bras pour atteindre une plante trop fièrement éloignée. Pour s’élever, elle pose le pied sur le talus, mais un lapin facétieux aura creusé ici l’entrée de son terrier. La guérisseuse perd l’équilibre, tente de se rattraper, mais bascule en arrière. J’accours pour l’aider à se relever. Tombée sur le dos, elle paraît indemne, mais je m’aperçois que celle que je croyais être une vieille femme d’au moins soixante-dix ans en affiche vingt ou trente de moins : dans sa chute, sa perruque s’est détachée, ainsi que le haut de son masque. Ne sachant plus quoi faire, je m’arrête dans ma course, regardant la personne étendue, le pied toujours coincé dans le trou.

— Aidez-moi donc plutôt que de me laisser dans cette position ! Ne vous inquiétez pas, moi non plus, je ne vous mangerai pas !

Alors, je la soulève afin qu’elle parvienne à dégager sa jambe. Elle se relève et remet rapidement sa perruque en place, rangeant son masque dans la besace qu’elle traîne en permanence avec elle. Elle s’est tordu la cheville et boite légèrement.

— Il vaudrait mieux vous faire soigner, sinon votre articulation gonflera et, demain, vous ne pourrez plus marcher…

La fausse vieille me regarde d’un air agressif. Ses yeux sont impressionnants, d’un gris acier lançant des éclairs. Mais, après trois pas, elle concède qu’elle a besoin d’une aide et attend que je vienne à elle pour s’appuyer sur mon bras.

— Pouvez-vous m’héberger, juste le temps de me rafistoler ? J’aurai trop de difficultés à rejoindre ma demeure…

— Installez-vous sur le bord de la route ; je vais chercher ma voiture et je reviens, ce sera moins douloureux pour vous.