16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

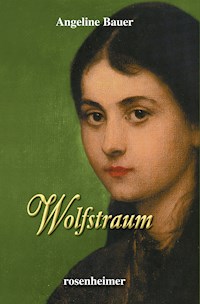

Das Leben ist nicht leicht für Karoline, die jüngste Tochter vom Niedermoosbacher-Hof. Der Vater hatte auf einen Sohn gehofft, die Schwestern machen sie verantwortlich für den Tod der Mutter im Kindbett. Dazu kommt das unselige Versprechen, das die sterbende Mutter ihrem Mann abverlangte: Die sechs Töchter müssen der Reihe nach heiraten, Johanna als Älteste zuerst, Karoline als Jüngste zuletzt. Doch Johanna wird von einem Mann bitter enttäuscht und beschließt, nie zu heiraten. Als sie in den Bergen verunglückt und weitere Schwestern unter rätselhaften Umständen sterben, richtet sich der Verdacht auf Karoline. War sie tatsächlich bereit, für den Mann, den sie liebt, über Leichen zu gehen, oder ist sie selbst Opfer eines unheilvollen Spiels? Ein spannender, psychologisch bis ins Detail ausgearbeiteter Roman über ein unseliges Versprechen, das das Verhältnis unter den Schwestern systematisch vergiftet und eine junge Liebe im Keim zu ersticken droht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012

© 2012 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Titelbild: Franz von Defregger Lektorat: Iris Erber, Aistersheim Layout & Satz: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

E-Book ISBN 978-3-475-54174-2 (epub)

Vorwort

Und zum Weibe sprach Er:

Ich will dir viel Schmerzen schaffen,

wenn du schwanger wirst; du sollst

mit Schmerzen Kinder gebären; und dein

Verlangen soll nach deinem Manne sein,

und er soll dein Herr sein.

(1. Mose 3,16)

Prolog

17. Februar anno 1869

Schon seit vier Stunden lag Marianne Klamm, die Niedermoosbacher-Bäuerin, in den Wehen, und ihre Schmerzensschreie hallten durchs Haus. Die Kinder saßen auf der Holztreppe, die vom Flur hinauf in den Oberstock führte; Johanna, die Älteste, zuunterst und ihre Schwestern hinter ihr aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Johanna war neun Jahre alt, Vroni und Reni, die Zwillinge, sieben, dann folgten Antonia mit drei und Therese mit zwei Jahren.

Ob es ein Glück oder ein Unglück war, dass jetzt noch einmal ein Kind kam, musste sich erst noch erweisen. Die Mutter hatte gesagt, es würde ein Glück sein, wenn es ein Bub wäre, aber ein Unglück, wenn sie zu ihren fünf Mädchen noch ein sechstes bekäme.

Einen Buben hatte es auch einmal auf dem Niedermoosbacher-Hof gegeben, aber der war mit drei Jahren an Diphtherie gestorben. Hans hatte er geheißen, so wie sein Vater, und war eineinhalb Jahre nach den Zwillingen zur Welt gekommen. Am Abend nach seiner Beerdigung hatte Johanna gehört, wie die Mutter zum Vater gesagt hatte: »Wenn’s doch nur die Vroni oder die Reni erwischt hätte, aber ausgerechnet den Buben!« Da war sie froh gewesen, dass die Mutter nicht sie dreingegeben hätte.

Als endlich die Hebamme kam und der Bauer ihr die Haustür öffnete, wehte ein kleiner Haufen Schnee mit ihr herein und blieb hinter dem Trittbrett liegen. Den Blick auf den weißen Fleck gerichtet, zog sich Johanna das wollene Tuch noch enger um die Schultern, gerade so, als könne sie damit die innere Kälte besiegen, die sie bei jedem Schrei ihrer Mutter erschaudern ließ. Sie hatte geglaubt, wenn die Hebamme endlich da sein würde, ginge es der Mutter wieder besser, und sie würde aufhören so schrecklich zu schreien. Aber sie schrie nur immer noch lauter, und die Schwestern weinten, und Johanna selbst betete zum lieben Herrgott, dass die Mutter den Buben endlich aus ihrem Leib herauspressen konnte, und dass er ihr danach kein neues Kind mehr hineinlegen sollte.

Hans Klamm trat plötzlich vor Johanna hin. An seinen Augen sah sie, dass er schon die ganze Maßflasche von dem starken Bier getrunken hatte, das ihm der Unterknecht vom Postwirt geholt hatte. Er packte sie am Arm, zog sie hoch und schubste sie Richtung Küche. »Hab’ dir doch gesagt, du sollst der Hebamme heißes Wasser bringen.«

Tränen sammelten sich in ihren Augen. Sie wollte nicht hinauf, hatte Angst, weil die Mutter so schrecklich schrie. Doch der Vater kannte kein Erbarmen. »Du gehst jetzt da rauf – ich kann nicht, ein Mann hat da nichts zu suchen.«

Johanna rannte in die Küche, drückte die Tür zu und wischte sich mit dem Ärmel die Tränen ab. Kurz sah sie sich um, als wäre sie hier fremd. Links von ihr befand sich der Rauchfang, ein Stück weiter hinten der gemauerte Herd, auf dem ein offenes Feuer loderte. Darüber hing an einem Schwenkbalken, der wie ein Galgen aussah, der Kessel mit heißem Wasser. Draußen vor dem Fenster war stockfinstere Nacht, und auch drinnen war es nicht viel heller. Die Flammen auf dem Herd flackerten und ließen Schatten an den rußigen Wänden tanzen, sonst brannte kein Licht.

Das Mädchen nahm die Petroleumlampe vom Regal, um sie mit einem Holzspan anzuzünden. Sie stellte die große Schüssel, in der sonst immer die Kartoffeln auf den Tisch kamen, auf den Rand des Herdes, schöpfte mit einer Kelle heißes Wasser hinein, ging dann zur Tür, um sie zu öffnen.

Ihre Schwestern saßen noch wie zuvor auf der Treppe. Die Zwillinge starrten dumpf vor sich hin, die zwei Kleinen heulten zum Erbarmen.

Der Vater stand weiter vorne bei der Tür, dort wo ein Wandkasten in die Mauer eingelassen war. »Was ist, was glotzt du so?«, fuhr er seine Älteste an.

Schnell ging sie zurück in die Küche, nahm die Schüssel und trat damit auf den Flur. Sie war schwer. Johanna hatte gehofft, der Vater würde sie ihr wenigstens hinauftragen, aber er rührte sich nicht vom Fleck.

Das Mädchen schleppte die Schüssel an den Schwestern vorbei, dabei schwappte das Wasser über, hinterließ dunkle, nasse Spuren auf ihrem Leiberl und dem Rock. Oben setzte sie die Schüssel auf der Truhe ab, die neben der Kammer stand, und öffnete zaghaft die Tür.

Im selben Moment entfuhr der Mutter ein schrecklicher, langgezogener, nicht endend wollender Schrei, und das Mädchen wurde ganz blass und presste sich beide Handballen auf die Ohren.

Die Hebamme trat vom Bett zurück. Johanna starrte auf die Hände der Frau, die ein blutverschmiertes Etwas hochhielten, sah zu, wie sie es an den Füßen nahm, kopfüber hängen ließ und ihm dann auf den Hintern schlug, dass es schrie. Das Kind tat ihr nicht leid. Sie fand es nur gerecht, dass es gleich als erstes eine Tracht Prügel bekam, weil es die Mutter so gequält hatte, und auch weil sie sah, dass es wieder ein Mädchen und deshalb ein Unglück für sie alle war.

»Ich bring’ das Wasser«, sagte sie laut.

Die Hebamme nickte. »Wird auch Zeit. Stell es da hin, auf die Truhe. Dann schüttest du so viel von dem kalten Wasser aus dem Eimer dazu, dass es handwarm ist.«

Das Mädchen tat wie ihr befohlen, sah dabei zur Mutter hinüber, die wie tot im Bett lag. Der Mund stand ihr offen, das Haar klebte ihr auf der Stirn, und weiter unten war alles vom Blut durchtränkt – als hätte man im Bett eine Sau geschlachtet!

Die Hebamme durchtrennte die Nabelschnur, tauchte dann ihren Ellenbogen ins Wasser, nickte, legte das Kind hinein, das immer noch schrie, und wandte sich wieder an Johanna. »Hol mir noch eine zweite Schüssel mit heißem Wasser, und bring auch gleich Tücher und Windeln mit.«

Johanna brachte zuerst die Tücher. Die Mutter hatte sie in der Gutkammer zurechtgelegt. Es waren alte Flicken und gute Leintücher, Windeln und Binden. In den Windeln hatte schon sie selbst und nach ihr die Schwestern gelegen. Die danach zerschlissen und gar nicht mehr zu brauchen waren, wurden im Stall oder zum Aufwischen verwendet, die anderen wieder zusammengelegt und für das nächste Kind aufbewahrt.

›Kindersegen – Hoffnung fürs Leben!‹ Das sagte die Mutter oft, wobei ihr Blick aber meist ganz finster und von Hoffnung und Segen nicht viel zu spüren war.

Als Johanna mit dem heißen Wasser kam, hatte die Hebamme das Kind bereits gewickelt und geschnürt. Es lag in der Wiege neben dem Bett und wimmerte leise.

Die Hebamme nahm ihr die Schüssel aus der Hand, deutete dann mit dem Kopf auf die Kartoffelschüssel, die nun auf dem Boden stand und voll war mit dem Blut der Mutter. »Das trägst du hinunter und gießt es im Häusl aus. Und schick mir den Vater herauf.«

Das Mädchen hob angewidert die Schüssel auf. Das Blut roch nicht frisch und angenehm wie das der Schweine und Kühe beim Schlachten, sondern es stank ekelerregend. Im Hinuntergehen kämpfte sie gegen die aufsteigende Übelkeit an und war froh, als sie an die kalte, frische Luft kam.

Das Häusl stand links ums Eck beim Stall. Den Weg dorthin hatte der Knecht freigeschaufelt. Rechts und links war eine Schneewand, so hoch wie Johanna selbst, darüber der düstere Himmel. Kein Stern war in dieser Nacht zu sehen, auch nichts vom Mond – aber im Wald hinter dem Hof schrie eine Eule. Das Mädchen schob die Tür vom Häusl mit dem Ellenbogen auf, zwängte sich mit der Schüssel hinein und goss das Blut der Mutter über dem Lokus aus. Dabei war es ihr, als hätte sie die Mutter selbst in die Grube gekippt – nie wieder würde sie auf den Lokus gehen können, ohne zu denken, dass dort unten, bei all dem Kot und Urin, auch ein bisschen von der Mutter lag.

Zurück im Haus suchte sie nach dem Vater. Er saß in der Stube beim Kachelofen, die Schnapsflasche aus gebranntem Ton stand neben ihm, neben der Flasche ein Stamperl aus Glas. Davon hatte er einmal vier Stück einem Hausierer aus dem Bayerischen Wald abgekauft. Die Mutter hätte lieber ein Hinterglasbild vom heiligen Markus gehabt, aber der Vater schimpfte, für mehr als für die Schnapsgläser hätte er kein Geld.

»Vater«, sagte nun die Tochter, »ich soll von der Hebamme ausrichten, dass das Kind da ist, und du sollst kommen und es anschauen.«

Er hob den Kopf, blickte sie wie aus weiter Ferne an: »Ist es ein Bub?«, fragte er.

Sie ließ ihr Kinn auf die Brust sinken. »Nein, Vater, es ist wieder bloß ein Mädchen.«

»Dann brauch ich es auch nicht zu sehen.«

Die Älteste brachte ihre Schwestern zu Bett, die erschöpft in die Kissen sanken. Johanna betete sie in den Schlaf, legte sich dann selbst hin und schloss die Augen. Eine ganze Weile hörte sie in Gedanken die Mutter noch schreien, sah das Kind vor sich, wie die Hebamme ihm auf den Hintern schlug, und schlief endlich ein.

Derweilen wusch die Hebamme die Wöchnerin, bettete sie in frische Laken um und legte ihr das Kind an. Bekümmert sah sie zu, wie es sich an der Mutterbrust abmühte, die kaum etwas hergab.

Mit einem Seufzen auf den Lippen ging sie hinunter in die Stube. Noch immer saß der Niedermoosbacher auf der Bank vor dem Kachelofen und starrte vor sich hin. Seine blauen Augen wirkten vom Alkohol dumpf und trübe, das dunkelblonde Haar hing ihm wirr in die Stirn. Früher einmal war er ein fescher Bursche gewesen. Die Mädchen hatten ihm nachgesehen, und auf dem Tanzboden hatte ihm keine je einen Korb gegeben. Trotzdem hatte er auf Geheiß der Eltern die Marianne geheiratet, auch wenn er sie nicht besonders mochte. Zu dünn war sie ihm gewesen, zu hochmütig und zu rechthaberisch. Immer ein Widerwort auf den Lippen, immer wusste sie alles besser. Und dazu brachte sie ihm auch noch ein Mädchen nach dem anderen zur Welt, nicht einmal einen Buben brachte sie zustande!

»Du musst dir eine Magd suchen«, sagte die Hebamme, »und am besten gleich eine, die dir auch das Kind stillen kann, denn deine Frau wird die Geburt nicht überleben – wenn doch, dann wär’s ein Wunder.«

Er sah sie an als wüsste er nicht, wovon sie redete. »Die Johanna …«, begann er, aber die Hebamme fiel ihm gleich ins Wort.

»Soll dir die Johanna etwa den Haushalt führen, das Kind stillen und die Stallarbeit erledigen und nebenbei auch noch in die Schule gehen? Du hast sechs Töchter und keine Frau, da brauchst du eine Magd auf dem Hof, und ich wüsste auch schon eine. Aber darüber soll der Doktor selbst mit dir reden. Ich geh’ gleich in der Früh bei ihm vorbei und schick ihn her. Wäre ohnehin gut, wenn er nach deiner Frau schauen könnte, auch wenn da nicht mehr viel zu machen ist.«

Der Niedermoosbacher antwortete nicht – aber keine Antwort war auch kein Nein.

In den frühen Morgenstunden des 18. Februar 1869 kam der Doktor mit seinem Schlitten vorgefahren. Er sah nach der Wöchnerin und wollte mit dem Niedermoosbacher über seine angeheiratete Großnichte reden. Doch Hans Klamm war nach Grassau unterwegs, um seine alte Godin zu holen, damit sie der Marianne beistand. Also kam der Doktor am Abend noch einmal.

»Du weißt, dass deine Frau den morgigen Tag nicht überleben wird«, sagte er. »Du brauchst eine Magd, du kannst der Johanna nicht die ganze Arbeit aufbürden, außerdem muss das Neugeborene gestillt werden. Ich habe eine angeheiratete Nichte, sie heißt Thekla Rosner, ist neunzehn Jahre alt und stammt aus Rosenheim. Vor vier Tagen hat sie bei mir ihr uneheliches Kind geboren, das sie zur Adoption weggeben muss. Zu Hause will man nichts mehr mit ihr zu tun haben, deshalb sucht sie eine Anstellung, und da käme sie dir doch gerade recht.«

Hans Klamm hatte ihm reglos zugehört. Endlich hob er den Kopf, sah den Doktor an und sagte: »Wenn die Marianne tot ist, kann sie meinetwegen kommen, vorher nicht.«

Am nächsten Morgen, bevor die älteren zur Schule gingen, wurden die Kinder allesamt zur Mutter geschickt, um sich von ihr zu verabschieden. Durch das Loch im Boden kam von unten aus der Stube etwas warme Luft herauf, und so war es in der Schlafkammer der Eltern ein wenig wärmer als drüben in der Kammer, in der die Mädchen schliefen – immer zwei in einem Bett, nur die Johanna hatte eins für sich alleine.

Das Kind lag in der Wiege, die Mutter saß aufgerichtet in den Kissen und blickte ihre Töchter aus matten Augen an. Zuerst zeichnete sie den zwei Kleinen ein Kreuz auf die Stirn, sprach dabei einen Segen, dann den Zwillingen. Zuletzt streckte sie ihre Arme nach ihrer Ältesten aus und zog sie an sich.

Johanna war die Einzige, die sie je geliebt hatte. Ihre anderen Töchter waren ihr gleichgültig geblieben, so wie ihr Mann ihr Herz nie hatte erweichen können. Es gehörte einem anderen. Markus Lohrbacher hieß er und war ein Schreinergeselle, der aus Wasserburg stammte und auf der Walz in Grassau hängen geblieben war. Aber ein Zugereister, ein Fremder, und auch noch einer, der kein Landwirt war, so einer kam als Mann für eine Bauerntochter nicht infrage. Ihr Vater hatte ihr diese Heirat verboten und stattdessen den Hans Klamm für sie ausgewählt. Sie hatte gehorcht, aber nach der Hochzeitsnacht hatte sie nicht mehr mit ihrem Mann geschlafen, bis sie sicher war, dass sie kein Kind von ihm im Leibe trug. Dann hatte sie sich eines von Markus machen lassen. Das war die Johanna. Die Johanna war ihr Liebespfand auf immer und ewig! Doch das wusste außer ihr niemand, und sie würde es auch auf dem Totenbett niemandem sagen – Gott alleine blieb ihr Zeuge und verzieh ihr oder nicht.

Nun segnete sie auch die Johanna. »Du bist die Älteste, du musst auf deine Schwestern aufpassen!« Sie küsste sie.

Sonst gab sie niemandem einen Kuss, nicht einmal ihrem Mann.

Bald danach kam der Pfarrer, um ihr die letzte Ölung zu geben. Hans Klamm und seine alte Godin Leni, die beiden Knechte und Barbara Fleidl, die Obermoosbacher-Bäuerin, die ihre nächste Nachbarin war, standen dabei und beteten für sie. Blass und ausgemergelt lag Marianne in den Kissen, und die Schmerzen im Unterleib trieben ihr den Schweiß auf die Stirn.

Als der Pfarrer gehen wollte, hielt sie ihn am Ärmel fest. »Es gibt noch etwas zu sagen.« Sie wandte sich an ihren Mann. »Es ist mein letzter Wille, dass Johanna zuerst heiratet, erst nach ihr die anderen, immer der Reihe nach. Und die Älteste bekommt den Hof, und keine von meinen Töchtern soll sich je als Magd verdingen müssen. So will ich’s, und so musst du’s machen, Hans, das musst du mir hier unter Zeugen und vor Gott versprechen.«

»Ja aber …« Die Leni sah von der Sterbenden zu ihrem Patensohn, dann wieder auf Marianne. »Und wenn die Johanna nicht heiraten will? Dürfen dann die anderen auch nicht?«

»Sie wird schon wollen«, sagte die Mutter. »Ihr versprecht es mir, bei Gott und bei meiner Seel: Geheiratet wird der Reihe nach, keine muss sich je als Magd verdingen, und die Älteste bekommt den Hof!«

Was sollte ihr Mann tun? Einer Sterbenden den letzten Willen abschlagen, das konnte nicht sein. Wenn auch keiner verstand, was die Marianne dazu trieb so etwas zu verlangen, sie gaben ihr das Versprechen, damit sie in Frieden gehen konnte.

Als Johanna und die Zwillingsschwestern Vroni und Reni am Nachmittag von der Schule nach Hause gingen, kam ihnen bei der Eiche der Vater mit dem Schlitten entgegen. Er blieb nicht stehen und sagte nichts, und so erfuhren sie erst zu Hause von der alten Leni, dass die Mutter gestorben war.

Die Obermoosbacherin und die Leni wuschen die Tote, zogen ihr ein Totenhemd über und bahrten sie auf. Das Neugeborene in seiner Wiege hatte man fürs Erste in die Gutkammer gestellt und, weil es vor lauter Hunger so erbärmlich schrie, mit ein wenig verdünnter Ziegenmilch gefüttert.

Es war bereits dunkel, als der Vater mit der Amme aus Grassau zurückkam. Sie roch nach Seife, wie die Frau Doktor, und an ihrem Gewand sah man, dass sie aus besseren Kreisen stammte. Sie hatte gelbbraune Augen wie ein Hund und trug ihren blonden Zopf zu einer Krone um den Kopf gewunden. Ihre Schultern waren schmächtig und ihre Hände viel zu zart für die schwere Arbeit auf einem Hof. Hätte der Niedermoosbacher vorher gewusst, was für eine feine Dame diese Thekla Rosner war, er hätte dem Doktor nicht zugesagt. Aber jetzt war sie schon einmal hier, also sollte sie auch bleiben.

Er brachte sie gleich in die Gutkammer. Dort beugte sie sich über die Wiege und holte das schreiende Kind heraus. »Wie heißt es denn?«, fragte sie.

»Es hat keinen Namen. Kannst ihm selbst einen geben.«

»Dann soll es Karoline heißen.« Sie knöpfte ihr Mieder auf und legte das Kind an die Brust. Dabei lächelte sie wie ein Engel, und der Niedermoosbacher schämte sich plötzlich, ohne zu wissen warum und wofür.

Er ging und holte seine Töchter. Der Größe nach reihten sie sich vor der fremden Frau auf und starrten sie an. Das Kind war an ihrer Brust eingeschlafen. Sie legte es in die Wiege zurück, knöpfte ihr Mieder zu und streckte ihre Hand nach der Ältesten aus. Doch das Mädchen wich zurück, als könnte es sich daran verbrennen.

Später, als Johanna ihre Schwestern zu Bett brachte, sagte sie ihnen, dass das Kind daran schuld sei, dass die Mutter sterben musste, und dass sie es hassen sollten, bis an ihr Lebensende. Die Kleinen verstanden noch nicht so recht, wovon Johanna da sprach, aber die Zwillinge schworen es ihr auf die Ehre der Mutter, die jetzt im Himmel war.

Zwei Tage später, in der Nacht zum 21. Februar, schlichen sich Johanna, Vroni und Reni in die Kammer, in der sich die Amme mit dem Säugling eingerichtet hatte. Sie nahmen das schlafende Kind aus der Wiege und legten es oben ganz vorne an den Rand der Treppe. Sie hofften, es würde sich durch das Strampeln selbst hinunterstürzen und wäre dann tot. Aber das Kind schrie, die Amme holte es und legte es zurück in die Wiege und schloss fortan nachts die Kammertür ab.

Morgenrot, Schwester tot –

sechse tragen sie zu Grabe.

Besser stand ihr Wangenrot,

auf sich schwingt der Totenrabe.

Morgenrot, Schwester tot –

sei nicht traurig, musst nicht weinen!

Hast kein’ Not mehr, isst ihr Brot,

tanzt mit ihrem Bursch’ den Reigen.

1. Kapitel

Vierzehn Jahre später

1. Kapitel

Um den Vater sehen zu können, wie er hinten beim Stall die Rappstute putzte, um sie dann vors Gäuwagerl zu spannen, beugte sich Karoline weit aus dem Fenster. Er flocht der Stute ein weißes Band in die Mähne, am Stirnriemen des Zaumzeugs hatte er kleine Sträußchen aus Buchs und Schlüsselblumen befestigt, die Thekla in aller Hergottsfrüh von der Wiese geholt hatte.

Es war ein wunderschöner Tag. Geradeaus sah man Grassau mit seinem Kirchturm liegen, dahinter, in der Ferne, das Bergpanorama.

Nach der Morgensuppe würden sie zur Kirche losfahren. Karoline würde ihre Firmung feiern, und sie dürfte vorn beim Vater auf dem Wagen sitzen! Dort saß sonst Johanna, dahinter ihre Schwestern, sie selbst ging mit Thekla zu Fuß, weil auf dem Wagen nicht für alle Platz war, und weil der Vater sagte, dass wer zuerst kommt auch zuerst sein Korn mahlt. Früher hatte Karoline den Spruch nicht verstanden, schließlich fuhren sie mit dem Gäuwagerl nicht zum Müller, sondern zur Kirche oder manchmal auch zum Markt, oder zur Tante nach Reifing hinüber. Doch dann hatte ihr Thekla erklärt, dass es so etwas gab wie das Recht derer, die älter waren oder einfach nur länger da. Und Karoline war die Jüngste, und obendrein hatte sie die Mutter auf dem Gewissen, was man ihr bei jeder Gelegenheit vorhielt: »Du gehst zu Fuß, du hast etwas zu büßen!«

Doch heute würde sie vorne neben dem Vater sitzen, Johanna hinten, und Therese würde zu Fuß gehen müssen.

Wenn man nicht trödelte, war man zu Fuß in einer knappen halben Stunde bei der Kirche, mit dem Gäuwagerl ging es mehr als doppelt so schnell. An zwei Eichen kam man vorbei, sonst war nichts auf dem Weg als Wiesen und Äcker zu sehen. Und im Frühjahr die Störche und im Herbst die Wildgänse, die sich drüben am Bach tummelten, um sich von ihrem weiten Flug auszuruhen.

Die Stubentür ging auf und Thekla kam herein. Sie hielt ein Sträußchen aus Buchs und Gänseblümchen in der Hand, das legte sie auf den Tisch und einen Kamm daneben. »Komm her!« Sie deutete auf die Bank, die vor dem Tisch stand, und auf der beim Essen die Knechte saßen.

Karoline achtete darauf, dass die Bank sauber war, bevor sie sich setzte. Sie trug das weiße Kleid, das die Mutter einst von der Störschneiderin für Johanna hatte nähen lassen, und das nach Johanna auch die anderen Schwestern getragen hatten. Mit einer weißen Seidenkordel konnte man es weiter oder enger schnüren, den Saum hatte Thekla ganz herausgelassen und mit einer Häkelspitze besetzt.

Thekla öffnete Karolines Zöpfe, fing an das lange blonde Haar zu kämmen. Gestern hatte sie es ihr gewaschen und mit einem Puder eingepudert, das nach Lavendel duftete.

»Von heute an wird alles anders!«, sagte Karoline hoffnungsvoll.

»Was glaubst du denn, was sollte schon anders werden?«

»Na, ich darf die Haare aufstecken wie meine Schwestern, ich darf mich selbst aus der Schüssel am Mittagstisch bedienen, und an meiner Aussteuer darf ich arbeiten.«

»Aber deswegen bekommst du auch nicht mehr zu essen, und sie werden dir zukünftig noch mehr Pflichten auferlegen. Da wär’s mir an deiner Stelle egal, ob ich die Zöpfe hängen lassen muss oder aufstecken darf. Und was die Aussteuer betrifft, du bist die jüngste von sechs Schwestern, und du kennst ja den letzten Willen deiner Mutter. Bis du einmal an die Reihe kommst, fließt noch sehr viel Wasser den Bach hinunter.«

»Aber trotzdem! Wenn ich zur Firmung gegangen bin, dann bin ich erwachsen, und erwachsen sein ist allemal besser als Kind sein, weil sie ein Kind nie ganz für voll nehmen.«

Thekla beugte sich vor und küsste Karoline auf die Wange. Dabei lag in ihrem Blick etwas von Trauer und einer unguten Ahnung. »Möge Gott dir geben, dass du ein ganz klein wenig immer Kind bleiben kannst.«

Thekla teilte Karolines Haar mit einem schnurgeraden Scheitel und flocht ihr zwei Zöpfe. Dabei ging dem Mädchen durch den Kopf, worüber Thekla zuvor gesprochen hatte. »Was glaubst du«, fragte sie, »warum hat die Mutter dem Vater so ein Versprechen abverlangt? Geheiratet wird der Reihe nach!«

»Ich weiß es nicht. Niemand weiß es.«

»Aber du kannst dir denken, warum! Also was?«

»Vielleicht damit Johanna … damit ihr den Mann nehmen könnt, den ihr selbst haben wollt.«

Die Zöpfe waren geflochten. Thekla wand sie dem Mädchen um den Kopf und steckte sie fest.

»Wie soll das gehen? Der Vater hat doch das Sagen!«

»Eben. Aber wenn eine den Mann nicht will, den er ihr ausgesucht hat, und Nein sagt, dann wird er sich sputen einen zu suchen, den sie mag. Sonst bleibt er auf euch allen sitzen, wie ein Wirt auf Sauerbier.«

Thekla steckte ihr das Sträußlein aus Buchs und Gänseblümchen am Kleid fest und sah Karoline stolz an. »Ach, wie schön du heute bist!«

»Hat denn die Mutter den Vater nicht selbst gewollt?«

Thekla legte ihr schnell die Hand auf den Mund. »Was sagst du denn da, sei still!«

»Aber wie käme sie sonst auf solche Gedanken, wenn sie es nicht von sich selbst wüsste!«

Thekla setzte sich zu Karoline auf die Bank, nahm ihre Hände und sprach ihr eindringlich ins Gewissen. »Deine Gedanken kann dir niemand verbieten, aber den Mund schon. Es ist besser, du sagst solche Dinge nicht laut. Behalte sie für dich!«

»Aber wenn es die Wahrheit ist, darf ich dann auch nicht darüber reden?«

»Die Wahrheit!« Thekla schüttelte heftig den Kopf. »Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt, denn jeder hat seine eigene. Doch am Ende gilt immer die Wahrheit dessen, der die Macht hat.«

»Du meinst, Recht ist nur das, was der Vater sagt oder der Herr Pfarrer oder der Herr Lehrer?«

»Hier im Hause ja. Und für draußen gilt das Wort des Königs, des Kaisers und das Wort Gottes.«

»Und keine Frau hat die Macht?«

»Deine Mutter hat sich am Sterbebett die Macht herausgenommen, über euch alle zu bestimmen – ob es gut war oder nicht, wird sich erst noch erweisen müssen.«

»Und du, Thekla, hattest du auch keine Macht? Weil du doch dein Kind weggeben musstest?«

Thekla stand auf. »Jetzt bist aber still! Anstatt dass du dich anschaust und darüber freust, wie schön ich dich hergerichtet habe, raubst du mir die Zeit mit solchen naseweisen Fragen und Gedanken!«

Sie ging zur Tür, Karoline lief ihr nach, umarmte sie und küsste sie auf die Wangen. »Ich hab’ dich lieb, Thekla, und ich will dir noch danken, dass du mir eine so gute Godin warst und bist, und auch für alles andere.«

»Ich hab’ dich auch lieb, mein Kind – und jetzt geh in die Küche und schau dich im Rasierspiegel vom Vater an!«

Auf dem Herd brannte Feuer, und über dem Feuer hing der Kessel, in dem die Morgensuppe köchelte. Niemand war da. Sepp und Schorsch, die beiden Knechte, waren seit Sonnenaufgang auf dem Acker, Antonia und Therese halfen Johanna im Kuhstall, die Zwillinge versorgten die Schweine und das Federvieh, und der Vater war noch immer mit der Rappstute beschäftigt.

Karoline stellte sich vor den Spiegel, der am Fenster hing. Er war nur eine Handspanne hoch und zwei breit, hatte einen Riss und braune Flecken, trotzdem sah sie genug, um feststellen zu können, dass Thekla sie wirklich wunderschön hergerichtet hatte. Fast wie eine Braut sah sie aus mit den aufgesteckten Haaren, dem weißen Kleid und den Blumen am Ausschnitt.

Sie sah dem Vater ähnlich, war blond wie er, hatte seine blauen Augen, ein schmales Gesicht, eine gerade Nase, der Bogen ihrer Oberlippen war herzförmig geschwungen, die Unterlippe voll. Johanna sah sie oft neidisch an. Zwar waren auch ihre Augen blau, aber ihr Haar von einem tonlosen Aschblond, ihre Nase lang und spitz, ihre Lippen schmal wie ein Strich. Die Zwillinge hatten das runde Gesicht der Großmutter und von ihr auch die Neigung dick zu werden, Antonia und Therese sahen der Mutter ähnlich – nur Johanna schlug ganz aus der Art, und man rätselte, wem sie nachkam. Niemand konnte sich erinnern, dass je ein Vorfahre ausgesehen hätte wie sie.

Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen, Karoline trat erschrocken vom Spiegel zurück. Es war Johanna, die aus dem Stall kam. Sie hatte eine Kanne Milch dabei, die sie auf dem Tisch abstellte.

»Was stehst denn hier herum und schaust dich im Spiegel an wie eine feine Dame? Bist schon angezogen, dabei haben wir noch nicht einmal die Morgensuppe gegessen! So kannst du ja nichts mehr helfen, wirst mir noch das gute Kleid versauen!«

»Thekla hat gesagt …«

»Es ist mir egal, was Thekla sagt«, fiel Johanna ihr ins Wort. »Hier hat jeder seine Pflicht zu tun, auch an so einem Tag. Im Korb liegt genug Wäsche zum Flicken, das kannst du auch mit dem Kleid. Also los!«

Karoline ging hinüber in die Stube, zog den blauen Kittel des Vaters aus dem Flickkorb, setzte sich damit auf die Ofenbank und fing mit der Arbeit an. Im Ärmel klaffte ein Triangel, den hatte er sich im Wald aufgerissen.

Von draußen waren die Rufe der Knechte zu hören. Sie kamen vom Feld zurück. Schorsch ging bereits auf die sechzig zu und war der schweren Arbeit oft nicht mehr gewachsen. An der linken Hand fehlten ihm zwei Finger, die hatte er sich beim Holzhacken abgeschlagen, aber das war schon lange vor Karolines Geburt passiert. Seit fast vierzig Jahren war er Knecht hier am Hof, der Großvater selbst hatte ihn noch eingestellt.

Der jüngere, Sepp, war ein wenig zurückgeblieben, aber stark wie ein Bär und ein freundlicher Kerl, der jedem gerne half. Zu zweit schliefen sie im Stüberl, gleich rechts neben der Haustür.

Auch wenn Karoline es von der Ofenbank aus nicht sehen konnte, so wusste sie doch, dass die Knechte die beiden Rösser jetzt vor dem Stall anbanden, um ihnen das Geschirr abzunehmen und die Hufe zu säubern.

Plötzlich hörte sie den Vater schimpfen. Seine Stimme wurde lauter, ein Schlag folgte, als ob etwas hingefallen wäre.

Die Rösser waren sein Ein und Alles, und sie waren ja auch das Wertvollste, das sie besaßen. Die Fohlen, die die drei Stuten brachten, ließen sich immer zu Bestpreisen verkaufen, von dem Geld bezahlte der Vater dann Kleidung, Hausrat, Zucker und Salz oder was sie eben sonst noch so brauchten und nicht selbst anbauen oder herstellen konnten. Nur den Stuten war es zu verdanken, dass sie in einem gewissen Wohlstand lebten. Sie waren nicht reich, wie die großen Bauern, aber immerhin besaßen sie alle ein eigenes Paar Schuhe, und es kam auch mal etwas anderes auf den Tisch als bloß Brot, Semmelknödel, eine Milchsuppe oder Kartoffelg’müs mit Zwiebeln.

Die Knechte sagten etwas, das Karoline nicht verstehen konnte, darauf begann der Vater lauthals zu fluchen: »Sappralott, ihr Gläznköpf, seid’s ihr zu blöd, als dass man euch alleine mit den Rössern aufs Feld schicken könnt’!«

Karoline seufzte. Wenn der Vater einen solchen Wutausbruch hatte, dann musste man Obacht geben, dann war mit ihm einen ganzen Tag lang nicht mehr gut Kirschen essen.

Da wieder ein Schlag! Sie zuckte zusammen, dabei rutschte ihr die Nadel aus, und sie stach sich in den Daumen. Einen Augenblick saß sie da wie gelähmt, starrte auf das Blut und dachte nicht an das Kleid. Es tropfte auf ihren Schoß, ein hellroter Fleck prangte auf dem weißen Stoff.

Karolines Herz pochte vor Angst. Wenn Johanna das sah! Nichts Schlimmeres hätte ihr passieren können!

Da ging auch schon die Tür auf und die Schwester kam mit der Morgensuppe herein, stellte die Schüssel auf den Tisch, drehte sich um und sah Karoline an. Das Gesicht schreckensbleich, die Augen weit aufgerissen, den Daumen in den Mund geschoben saß sie auf der Ofenbank und presste den Kittel des Vaters auf ihren Schoß.

Johanna wäre nicht Johanna gewesen, hätte sie nicht sofort mit dem Schlimmsten gerechnet. Mit zwei Schritten war sie bei Karoline, griff nach der Jacke, zerrte daran, bis die Jüngere endlich losließ und das Malheur zu sehen war.

Johanna holte aus und schlug Karoline zweimal ins Gesicht. Einmal mit dem Handrücken, dann zurück mit der flachen Hand. »Du blödes Stück, du dumme Kuh! Nicht einmal die einfachste Arbeit kann man dir geben, ohne dass du mehr kaputt machst als gut!«

Karoline fühlte, wie ihre Wange heiß wurde und anschwoll. Und das, wo sie gleich in die Kirche gehen und vor alle Leute hintreten sollte! Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie schluckte dagegen an. Jetzt nicht auch noch heulen – diese Genugtuung wollte sie ihrer Schwester nicht geben.

Noch einmal holte Johanna aus, doch da stand plötzlich Thekla hinter ihr und hielt ihre Hand fest.

»Was ist hier los?«

Johanna starrte sie hasserfüllt an. »Das ist los!« Ihr ausgestreckter Zeigefinger wies auf Karolines Schoß.

»Ein Tropfen Blut, deshalb brauchst du sie doch nicht gleich zu verprügeln, dass sie aussieht als wäre sie unter die Räder gekommen!«

»Natürlich, du hältst ja immer zu ihr!« Johanna knallte den Kittel in den Korb. »Aber es ist mein Kleid, meine Mutter hat es für mich nähen lassen.«

»Es ist euer Kleid, es gehört euch allen. Stell dich nicht so an. Ich werde es für heute so herrichten, dass man den Fleck nicht sieht, und danach wasche ich ihn heraus.« Sie wandte sich an Karoline. »Du kommst mit!«

Karoline folgte der Magd hinauf in die Gutkammer. Im Wäscheschrank fand Thekla ein Stück gehäkelte Schrankspitze von passender Länge, schlang es Karoline um die Taille und band vorne eine Schleife. Die Enden, die nun herunterhingen, verdeckten genau den kleinen Fleck. »Schau, jetzt sieht es sogar noch schöner aus als zuvor! Wegen einer so geringen Sache einen solchen Aufstand zu machen!«

Sie ging hinunter in die Küche, tauchte einen Lappen in kaltes Wasser, kam zurück und legte Karoline das Tuch auf die geschwollene Wange.

»Sieht es schlimm aus?«, fragte das Mädchen.

»Gibt Schlimmeres.«

»Bestimmt werden mich alle anstarren.«

»Wenn, dann bloß weil du so hübsch bist.«

Als sie in die Stube kamen, saßen schon alle am Tisch und löffelten ihre Suppe. Thekla hängte Karoline zur Vorsicht ein Tuch um. Der Vater sah seine Jüngste streng an. Dass sie eine Watsch’n bekommen hatte, konnte er sehen, und Johanna hatte ihm das Ihre auch bereits erzählt. »Was hat es für einen Streit gegeben?«, fragte er.

»Beim Flicken hab’ ich mich gestochen, dabei ist ein Tropfen Blut auf mein Kleid gekommen.«

»Es ist mein Kleid!«, fuhr Johanna sie an.

»Heute ist es ihr Kleid!«, sagte der Vater.

Karoline schlug die Augen nieder. »Ich möcht’ noch um etwas bitten, Vater.«

»Und das wäre?«

»Ob die Thekla auch mit auf dem Wagen fahren darf.«

»Meinetwegen braucht’s das nicht, ich kann zu Fuß gehen«, sagte Thekla.

»Aber meinetwegen«, beharrte Karoline. »Sie ist meine Godin!«

Es dauerte lange, bis er antwortete. »Dann gehen heute die Zwillinge zu Fuß.«

»Aber die Antonia und die Therese sind jünger!«, begehrte Vroni gleich auf.

Der Vater schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ihr geht’s, hab’ ich gesagt!«

Vroni warf Karoline einen bitterbösen Blick zu. Die wusste, sie würde es büßen müssen, aber das war ihr egal, Hauptsache, Thekla würde bei ihr sein. »Danke, Vater!«

Nach dem Essen zogen sich alle für die Kirche um. Dann ging es auf den Wagen. Karoline lächelte ihrer Amme zu, die schräg hinter ihr auf dem Seitbänkchen saß. Wie schön das war! Wie lustig, wenn einem der Fahrtwind übers Gesicht streifte. Dazu das Gezwitscher der Vögel, das Getrappel der Hufe und in der Ferne das Geläute der Kirchturmglocken, die zum Gottesdienst riefen.

Sie waren schon bei der ersten Eiche, als sich Karoline umdrehte und die Schwestern missmutig hinter den beiden Knechten hergehen sah. Was stellten sie sich so an? Karoline und Thekla mussten den Weg zur Kirche jeden Sonntag gehen.

Der Gottesdienst zur zweiten Handauflegung wurde feierlich begangen. Karoline schloss die Augen, als Hochwürden ihr die Hostie auf die Zunge legte. Es war ihr dabei seltsam zumute, als wäre etwas in ihr, das groß und mächtig ist, viel stärker als all die Unbill, der sie sich beugen musste. Die Schwestern, die sie schlugen, der Vater, der ihr so fremd und so unerreichbar war, die Schuld, die sie vierzehn Jahre lang auf ihren schmalen Kinderschultern mit sich herumgetragen hatte.

Du hast etwas zu büßen, deinetwegen ist die Mutter gestorben!

»Der Herr sei mit dir«, sagte Hochwürden und segnete sie.

Karoline öffnete die Augen, sah in die des alten Pfarrers. Er hatte ihrer Mutter auf dem Sterbebett die letzte Ölung gegeben und war Zeuge des seltsamen Wunsches gewesen.

Geheiratet wird der Reihe nach!

Karoline hatte ihm gebeichtet: »Schuld bin ich am Tod der Mutter, Gott möge mir vergeben.«

»Gott hat sie zu sich geholt, um sie zu erlösen. Quäl dich nicht länger, Kind; was zu vergeben ist, hat er dir bereits vergeben.«

Doch auch seine frommen Worte hatten die Last nicht von ihr nehmen können. Der Hass der Schwestern, die Kälte des Vaters waren stärker als der Trost des Pfarrers.

Nach der Kirche stand man auf dem Kirchplatz beieinander. Die jungen Leute, die Firmlinge, die Honoratioren, die Bauern und Handwerker, die Knechte und Mägde. Man redete über dies und das und wartete auf den Gemeindediener, der nach dem Gottesdienst die neuesten Nachrichten bekannt gab.

Ein Mann, schon um die siebzig, mit einem langen weißen Bart und einer Pfeife im Mund, löste sich aus einer Gruppe und kam auf Hans Klamm und seine Töchter zu. »Niedermoosbacher, kennst mich noch?«

»Freilich, du bist der Forster-Jakob aus Staudach.«

»Richtig.« Mit einem Kopfnicken deutete er auf Karoline. »Jetzt ist die Jüngste auch schon bald zum Heiraten, und die Älteste hat noch immer keinen Mann. Meinst nicht, dass du dich mal darum kümmern solltest?«

Der Vater sah Johanna an, dann wieder den alten Forster. Er hatte vom Krieg ein steifes Bein und konnte nur schwer laufen, dafür war er im Reden gut und merkte sich alles, was die anderen sagten. Mit einem Gäuwagerl fuhr er herum, saß bei den Leuten auf der Ofenbank oder im Sommer draußen, auf der Hausbank, strickte mit den Frauen, redete mit ihnen, und wenn er genug wusste, machte er Geschäfte mit den Männern. Hatte der eine etwas zu verkaufen, einen Kasten, einen Wagen vielleicht, dann fand er bald schon einen anderen, der genau so ein Trumm brauchte. Er wusste auch Bescheid, wie viel Vieh bei dem einen oder anderen im Stall stand, wie viel Leinen die Bäuerin im Kasten hatte, wie viele Tage gedroschen wurde und wann die Töchter und Söhne ins heiratsfähige Alter kamen. So manche Ehe hatte er bereits gestiftet und war dann bei der Hochzeit am Ehrentisch gesessen.

Jetzt hatte er also ein Auge auf die Johanna geworfen. »Ich wüsst’ da einen«, sagte er.

Johanna streckte sich. Überrascht und neugierig zugleich folgte sie dem Blick des alten Mannes hinüber zu einer Gruppe von Leuten, die sie zwar hin und wieder schon einmal gesehen hatte, aber nicht näher kannte. Ein Mann und seine Frau, drei junge Burschen, zwei Mädchen und eine Alte, die von einem der Burschen gestützt wurde.

»Das ist der Baumgartner aus Rottau mit seiner Familie«, sagte der Forster. »Heute waren sie bei uns in Grassau in der Kirche, weil sie nachher noch auf einen Verwandtschaftsbesuch wollen. Er hat zwei Mutterpferde, zwei Füllen, sechs Kühe, vier Jungrinder, drei heurige Kälber und zwei Zuchtschweine im Stall. Dazu drei Impen und einiges Federvieh. Sein Hof ist etwa so groß wie eurer, hat knapp achtzig Tagwerk.«

Noch immer sahen sie alle hinüber, und die drüben sahen herüber und nickten ihnen freundlich zu.

»Der, der die Großmutter stützt, der heißt Karl wie sein Vater, der soll einmal den Hof übernehmen. Der daneben, der Zweitälteste, heißt Simon, ist sechsundzwanzig Jahre alt und ein fleißiger Bursche. Den Hof bekommt zwar sein Bruder, aber sein Vater tät ihm zwei Zuchtstuten und drei Mutterkühe mitgeben, wenn er wo ordentlich einheiraten könnte. Ich hab’ mir gedacht, der wär’ etwas für deine Älteste.«

Johanna wurde rot, als er das sagte, und blickte zu Boden. Die anderen betrachteten den Burschen neugierig. Er war dunkelblond und sehr groß, so wie Johanna, hatte ein langes, schmales Gesicht und trug einen Schnauzbart.

»Du wirst auch nicht jünger und brauchst endlich einen Mann auf dem Hof«, setzte der alte Forster noch nach. »Und ein paar Stück Vieh mehr in deinem Stall wär’ schließlich auch nicht schlecht.«

Hans Klamm sah Johanna an und schwieg.

Ein anderer erlangte plötzlich ihrer aller Aufmerksamkeit. Es war der Gemeindediener. Die Ellenbogen voraus hatte er sich an den Leuten vorbeigedrängt, nun trat er aufs Stiegel, das gleich neben dem Eingang zum Friedhof an der Mauer stand. Von einem Papier, das er sich dicht vor die Nase hielt, las er vor: »Heute, am 20. April anno 1883 habe ich nun zu verkünden: Am Freitag, den 25. April um zehn Uhr wird sich der Körausschuss der Distriktgemeinde zur Feststellung der Tauglichkeit von Zuchtrindern auf dem Dorfplatz einfinden.« Und dann etwas weniger formell: »Zuchtfähige Rindviecher könnt’s bereits ab acht Uhr zur Anmeldung bringen.«

»Hofmann, hast dein Buam auch schon angemeldet?«, rief einer von hinten vor, und alle lachten.

»Der Gschwendner August«, fuhr der Gemeindediener fort, »den s’ wegen Wilderei in seinem Hausgarten angeklagt haben, wurde am 17. April des Jahres zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Frau Berta, die wegen Hehlerei mitangeklagt war, wurde freigesprochen.«

Gemurmel ging durch die Menge. »Des gibt’s nicht«, empörte sich einer, »im Hausgarten darf gejagt werden! Des weiß doch jeder!«

Ein anderer, der der Verhandlung persönlich beigewohnt hatte und die Fakten besser kannte, warf ein: »Aber dann muss der Hausgarten eingezäunt sein, und das ist der vom Gschwendner nicht.«

»Und warum kommt Berta ung’schoren davon?«, rief die Bäckerin. »Ein Unschuldslamm ist die g’wiss nicht!«

Der Gemeindediener suchte auf seinem Blatt die entsprechende Stelle: »… seine Frau Berta, die wegen Hehlerei angeklagt war, wurde freigesprochen, weil sie auf Befehl ihres Mannes gehandelt und die Hasen lediglich zubereitet hat.«

»Die auf Befehl ihres Mannes gehandelt – da lach’ ich ja! Wenn bei denen einer auf Befehl handelt, dann der August auf den von der Berta!«

Jetzt lachten alle und redeten durcheinander, bis der Gemeindediener die Hand hob und um Ruhe bat. »Bleibt mir noch, euch den neuen Herrn Assessor vorzustellen. Er heißt Aigner-Franz und wird zukünftig unserem Herrn Lehrer tatkräftig unter die Arme greifen.«

Alle Blicke richteten sich auf den Mann neben Max Fichtl, den alten Lehrer, der krank war und den Unterricht bald abgeben würde. Der Neue war schmal und blass, hatte dichtes dunkles Haar und blaue Augen. Fichtel nahm ihn am Ellenbogen und führte ihn zum Stiegel, ließ den Gemeindediener herunter- und seinen jungen Kollegen hinaufsteigen. »So, jetzt könnt ihr ihn euch alle genau ansehen!« Er stieß ihn in die Seite, damit er etwas zur Begrüßung sagte.

»Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt und stamme aus Traunstein, spiele die Orgel und ich singe gerne, und vielleicht …« Er sah Max Fichtl an, der ihm Mut zunickte. »Vielleicht finden sich ja unter euch welche, die auch gern singen, dann könnten wir einen Kirchenchor gründen. Wer mitmachen möchte, der soll sich bei mir in der Schule melden.«

Er sprang vom Stiegel, die Leute klatschten und einige reichten ihm die Hände.

Karoline sah wieder hinüber zur Familie Baumgartner. Die beiden jungen Frauen waren vielleicht zwanzig und zweiundzwanzig Jahre alt, den jüngsten der Brüder schätzte sie auf achtzehn. Im Gegensatz zu Simon, der unnahbar, fast kühl wirkte, hatte er ein freundliches Lächeln. Als er plötzlich den Kopf hob und zu ihr herüberschaute, sah sie schnell weg. Es war ungehörig für ein Mädchen, einen Mann so anzustarren.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette eBook herunter!

Die Personen im Überblick

Die Personen im Überblick

Hans Klamm

– der Niedermoosbacher-Bauer, Vater von sechs Töchtern

Johanna

– die älteste der Schwestern

Vroni und Reni

– die Zwillinge

Antonia

– sie singt gerne

Therese

– die Gottesfürchtige

Karoline

– die Jüngste

Thekla

– Magd und Amme Karolines

Karl Baumgartner

– Bauer aus Rottau, Vater von Simon und Vinzenz Baumgartner

Simon Baumgartner

– Johannas vermeintlicher Verehrer

Vinzenz Baumgartner

– der jüngere der Brüder, der auf Karoline ein Auge geworfen hat

Franz Aigner

– der neue Lehrer

Schorsch

– der Altknecht

Sepp

– der jüngere Knecht

Lukas Steinhammer

– der neue Knecht

Obermayer

– Gemeindediener und Gendarm

Altenbacher

– Kommissär

Glossar

Glossar

Filzen

– Moorlandschaft in Grassau

Flez

– geräumiger Hausflur

Godin

– Patin

Gäuwagerl

– ein leichter Kutschierwagen (auch Vagonette genannt) mit kleiner Ladefläche und seitlich angebrachten Sitzbrettern, wie er auf dem Land gefahren wurde

Gütl

– kleines Bauernanwesen

Heuet

– Den ersten Heuschnitt im Juni nennt man Heuet, den zweiten im August Öhmdet.

Hadan

– durchtriebenes Weib

Impen

– Bienenstöcke

Kirm

– Korb / Heukorb

Rahner-Kren-Salat

– Rote Bete-Salat mit Meerrettich an gemacht

Sammelten

– in einer bestimmten Weise ausgebreitetes Heu

Stiegel

– ein Holzgestell, ähnlich einer kleinen Treppe, von dem aus der Gemeindediener nach dem Sonntagsgottesdienst die wichtigsten Neuigkeiten bekannt gab

Stof

– altes Hohlmaß (in Bayern 0,267 Liter )

Tauch

– Soße zum Eintunken

Es ist besser zu freien als Brunst zu leiden

(1. Korinther 7,9)

Am siebenten Tag ist der Sabbat des Herren …

(5. Mose 5,14-15)

»In Hinterpommern liegt ein Diamantberg, der hat …«

(Aus »Das Hirtenbüblein«, ein Märchen der Brüder Grimm.)

Anmerkung:

Die Geschichte ist frei erfunden, Namensgleichheiten sind zufällig.

Literaturverzeichnis:

Grassau in alten Ansichten / Europäische Bibliothek – Zaltbommel/Niederlande