4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: by arp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

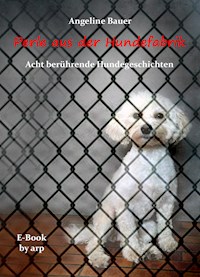

Zusammen mit ihrem Bruder wird die kleine, weiße Hündin Perle von einem Mann in einem Zwinger gehalten. Er tritt sie und lässt sie verwahrlosen. Gerade noch rechtzeitig werden die beiden von Tierschützern befreit und in eine Tierstation gebracht. Was mit ihrem Bruder ist, bleibt unklar. Doch Perle wird wieder aufgepäppelt, schließlich nach Deutschland gebracht und vermittelt. Bis dahin hat sie viel erlebt und musste einiges über sich ergehen lassen. Sie hat langsam Vertrauen gefasst, Freundschaften geschlossen und wurde doch wieder getrennt. Bei ihren Menschen geht es ihr gut. Endlich darf sie erleben, was Freiheit bedeutet. Doch dann passiert ein Unglück, und ihr Frauli wird in einem ‘Kasten auf Rädern‘ fortgebracht. Wird sie ihr Frauli je wiedersehen? Und sieben weitere Hundegeschichten um Liebe, Freundschaft und Hundeglück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Angeline Bauer

Perle aus der Hundefabrik

Die berührende Geschichte einer kleinen verwahrlosten Hündin,

und sieben weitere Hundegeschichten

Mit Dank an alle Tierschützer,

die Tierleben retten

Impressum

Copyright © 2022 by arp

Herausgeber Verlag by arp

Ledererstraße 12, 83224 Grassau, Deutschland

Ausgabe Dezember 2022

Alle Rechte vorbehalten

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers wiedergegeben werden

Gestaltung by arp

Coverfoto Angeline Bauer

Inhaltsverzeichnis:

Perle aus der Hundefabrik4

Friedchen, Ossi und Frau Janusch

Ein Hund fürs Herz

Bis in alle Ewigkeit

Flocke, Joris und das Baby

Ein ganzer Kerl

Mitleid

Boff-Boff und Kurt Tucholsky

Unser Verlagsprogramm79

Perle aus der Hundefabrik

Das Fell meines Bruders riecht nach unserer Mutter. Ich drücke mich noch fester an ihn, atme ihren Geruch ein, atme die Erinnerung an sie ein.

Es ist dunkel. Der Zwinger, in dem wir leben, ist nicht groß. Ein paar Schritte nur hin und wieder zurück. Hinter uns die Wand eines Schuppens. Über uns der morsche Hocker, unter dem wir uns verkrochen haben. Über dem Hocker der Sternenhimmel.

Doch für uns sind die Sterne in unerreichbarer Ferne.

Manchmal zieht der Mond vorbei. Er taucht hinter dem Schuppen auf, zwängt sich durch das Geäst eines Walnussbaums, verschwindet dann hinter dem Schornstein einer Fabrik am Rande der Hügel. Wohin weiß ich nicht.

Was dort in der Fabrik passiert, weiß ich auch nicht. Ich sehe nur immer wieder Kästen auf Rädern, die hin- und wieder zurückfahren. Die einen bringen was, die anderen holen was. Und wenn der Wind in unsere Richtung dreht, riecht es nach Tieren und Blut, Angst und Urin. Und man hört Tiere, die seltsame Laute ausstoßen.

Ich wünschte, ich wäre der Mond. Dann könnte ich wie er hinter dem Schornstein und den Hügeln von hier verschwinden.

Noch tiefer drücke ich meine Nase in das Fell meines Bruders, atme den vertrauten, geliebten Geruch unserer Mutter ein. Fast ist mir, als wäre er sie. Ich fange an, mich zu entspannen. Doch meine Erinnerung ist mir nicht gnädig. Sie schickt mir die Bilder, die ich so gerne vergessen würde.

Der große, dicke, schwarzgekleidete Mann, der den Weg herunterkommt. Die Zwingertür, die auffliegt. Sein Stiefel, der nach uns tritt. Doch unsere Mutter wirft sich dem Stiefel entgegen. Sie weiß, wie weh Stiefeltritte tun und will uns beschützen. Lieber soll es sie treffen als uns. Sie fliegt gegen die Wand des Schuppens. Ich höre ihr Jaulen. Dann Stille. Dann greift die Pranke des großen, dicken, schwarzgekleideten Mannes nach ihr und schleudert sie über das Dach des Schuppens. Dorthin, wo der Mond des Nachts auftaucht, um über uns hinweg zum Walnussbaum zu wandern, wo er sich durch das Geäst zur Fabrik zwängt, um dann hinter den Hügeln zu verschwinden.

Ich wünschte, ich wäre der Mond. Dann könnte ich hinter dem Schuppen nach unserer Mutter suchen, sehen, wo sie abgeblieben ist.

Mein Bruder reckt sich und streckt seine Hinterläufe aus. Er beugt sich zu mir und leckt die Wunde, die mir die Ratte zugefügt hat. Vor ein paar Nächten hat sie sich durch das Gitter unseres Zwingers gedrängt. Hat an uns rumgeschnüffelt. Ist über uns hinweggelaufen. Mein Bruder wollte sie beißen, aber die war flink. Schon weg, schon hinter mir, schon hat sie an mir genagt. Es hat weh getan. Dann hat mein Bruder sie doch packen können. Sie hat gequietscht, ist weggelaufen, aber ich weiß, sie wird wiederkommen.

Er leckt meine Wunde, das tut gut. Ich schmiege mich an ihn.

Dann hören wir es: Schrummmm … Schrummmm …

Das sind die Stiefel. Das ist der große, dicke, schwarze Mann! Die Erde erbebt bei jedem seiner Schritte.

Schrummmm … Schrummmm …

Zitternd presse ich mich an meinen Bruder, vergrabe meine Schnauze in sein Fell. Es riecht nicht mehr nach unserer Mutter, es riecht nach Angst.

Ich wünschte, wir beide wären der Mond und könnten hinter den Hügeln verschwinden.

Schrummmm … Schrummmm …

Die schwarzen Stiefel stampfen direkt vor unseren Schnauzen in den trockenen Boden. Die Erschütterung kommt einem Erdbeben gleich. Staub pufft auf und rieselt auf uns herab. Wir halten ganz still, ducken uns, machen uns ganz klein. Vielleicht sieht uns der große, dicke, schwarze Mann dann nicht. Doch mein Herz schlägt so laut, dass er es hören muss. Ach, wären wir doch bloß der Mond!

Rums. Eine Schüssel knallt vor uns auf den staubigen Grund. Die Stiefel treten in den Boden. Einmal rum, dann raus aus dem Zwinger. Die Tür knallt zu.

Wir sterben fast vor Hunger, und aus den Schüsseln riecht es nach Fressbarem. Trotzdem wagen wir nicht, uns zu rühren. Es dauert lang, bis wir uns aus der Starre lösen und unsere Schnauzen zur Schüssel vorschieben.

Brot in Wasser. Gekochte, modrig riechende Kartoffeln. Alles zerstampft zu einem Brei. Es schmeckt nicht, aber wir haben nichts anderes.

Schließlich siegt der Hunger über die Angst. Wir stürzen uns auf den Fraß.

Zehnmal war es dunkel und wieder hell geworden, war der Mond hinter dem Schuppen hervorgekrochen, hatte sich durchs Geäst des Walnussbaums gezwängt, um hinter der Fabrik zu verschwinden. Und immer noch keine Stiefel, kein Fraß, nicht unsere Mutter. Nichts. Wir sind allein auf dieser Welt.

Der Mond ist inzwischen ganz schmal geworden. Vielleicht hat er nichts zum Fressen und Hunger wie wir. Zum Glück hat es geregnet in all der Zeit, da hat sich die Schüssel mit Wasser gefüllt, das wir gierig aufgeschlabbert haben.

Wasser wenigstens!

Anfangs trotteten wir im Zwinger auf und ab. Bellten wir. Hofften auf einen Schüssel mit Fraß. Lieber Stiefel und Schläge, als gar nichts. Doch seit zweimal Tag und Nacht liegen wir nur noch unter dem Hocker. Für bellen und trotten haben wir keine Kraft mehr.

Dann kam die Ratte wieder und hat mich gebissen. Diesmal hat mein Bruder sie aber erwischt. Er hat sie getötet, und wir haben sie gefressen.

Zusammengekuschelt harren wir aus.

Jetzt gar kein Mond mehr.

Dann höre ich leises Trappeln, zarte Erschütterungen. Ich öffne die Augen. Hoffnung! Hoffnung auf Futter, vielleicht auf Freiheit, von der wir nicht genau wissen, was es bedeutet. Nur ein Sehnen danach. Nur ein Gefühl, dass es noch etwas anderes geben muss als diesen Zwinger hinter einem Schuppen. Etwas anderes als schwarze Stiefel, die treten, einen großen, dicken, schwarzen Mann, der unsere Mutter über das Dach des Schuppens schleudert, die Fabrik, die nach Angst riecht – und den Mond.

Das Trappeln wird stärker. Hinter dem Walnussbaum tauchen Menschen auf. Sie reden miteinander, sehen sich um, als sei einer hinter ihnen her.

Wir drücken uns weiter unter den Hocker. Ich spüre, dass auch mein Bruder zittert. Wir machen uns ganz klein.

Sie kommen näher. Es sind ein Mann und eine Frau. Sie haben keinen Stiefel an, und ihre Hosen und Jacken sind grün. Der Mann trägt zwei kleine Käfige.

Plötzlich entdecken sie uns. „Schau, dort!“ Die Hand des Mannes schießt vor in unsere Richtung, wir zucken zusammen.

„Ja, dort sind sie. Zwei kleine, weiße Knäuel“, sagt die Frau, „so wie die Leute aus dem Dorf uns erzählt haben.“

Ich weiß nicht, was ein Knäuel ist, doch es klingt nicht böse.

Die Frau öffnet die Zwingertür. Sie kommt näher, kniet sich vor uns auf den Boden und betrachtet uns mit gerunzelter Stirn. „Ach, du liebes Bisschen, wie schaut ihr denn aus!“, fragt sie, als ob wir antworten könnten. Sie sieht den Mann an, sagt: „Gibt mir mal deine Handschuhe.“

Er zieht welche aus seiner Jackentasche, sie schlüpft hinein, sagt zu uns: „Wir nehmen euch jetzt mit, ihr Ärmsten.“ Dann greift sie zuerst nach meinem Bruder. Er bellt sie an, es klingt mehr wie ein Jaulen. Er hat Angst – ich habe auch Angst.

Die Frau legt meinen Bruder in einen der beiden Käfige. Ich fiepe und belle. Ich will nicht, dass sie mir meinen Bruder wegnimmt! Ich will nicht, dass mein Bruder in einen Käfig kommt, und ich muss hierbleiben. Allein bei dem schwarzen Mann!

Doch dann greift sie auch nach mir. Sie hebt mich hoch, sieht mich an und lächelt. „Süß bist du, armer, kleiner Hund.“ Sie dreht mich auf den Rücken und schaut mir zwischen die Hinterläufe. „Ein Mädchen“, sagt sie, drückt mich sanft an sich und streichelt mich. Das ist fast so schön wie es war, als unsere Mutter uns das Fell putzte und den Bauch leckte, aber Angst habe ich trotzdem noch.

Der Mann hält ihr den zweiten Käfig hin, und sie schiebt mich hinein. Durch das Gitter hindurch sehe ich meinen Bruder. Er kauert in der Ecke seines Käfigs und winselt. Ich möchte zu ihm, möchte meine Schnauze in sein Fell schieben oder der Mond sein und ganz verschwinden.

„Komm“, sagt der Mann, hebt den Käfig an und geht Richtung Walnussbaum davon.

Die Frau folgt ihm mit mir. Ich blicke zurück zum Zwinger, zum Schuppen neben dem Walnussbaum. „Unsere Mutter!“, möchte ich rufen. Ach, könnte ich doch nur reden wie ein Mensch! „Unsere Mutter auch mitnehmen!“ Ob ich sie je wiedersehe?

Sie schiebt meinen Käfig in einen Kasten auf Rädern neben den anderen Käfig, in dem mein Bruder sitzt. Er sieht mich an, wedelt, bellt leise, möchte, dass ich zu ihm komme. Doch die Gitter halten uns voneinander fern.

Die Türen werden zugeschlagen, es ist fast dunkel. Licht fällt nur durch ein kleines Fenster. Ein Grollen ist zu hören, ein Rumsen, dann schaukelt es. Am Fenster ziehen Bäume vorbei. Sie rennen, sie rasen. Ich staune, denn noch nie zuvor habe ich gesehen, dass sich Bäume von der Stelle bewegen können!

Es dauert sehr lang, bis das Schaukeln aufhört, das Grollen verstummt. Die Tür wird geöffnet, das Gesicht der Frau erscheint. Sie greift nach meinem Käfig, zieht ihn heraus, geht mit mir an einer Hauswand entlang. Ich kann sehen, dass der Mann den anderen Käfig nimmt und uns in einigem Abstand folgt. Vielleicht, denke ich, vielleicht darf ich ja gleich wieder zu meinem Bruder. Dann biegt die Frau mit mir um eine Ecke, öffnet eine Tür, und wir sind in einem Haus. Langsam fällt hinter uns die Tür zu, noch bevor der Mann mit meinem Bruder das Haus betreten konnte.

Ich springe auf. Ich belle. Ich möchte, dass er zu mir kommt! Mein Bellen soll ärgerlich klingen, doch es gelingt mir nur ein seltsamer, hoher Ton, der sich wie ein jämmerliches Quietschen anhört.

„Nur ruhig“, sagt die Frau, „hier geschieht dir nichts.“

Ist mir egal, was sie sagt. Ich belle weiter. Diesmal mit ganzer Kraft. Jetzt klingt es empört. „Mein Bruder!“

Eine zweite Tür wird aufgestoßen, und wir befinden uns in einem Raum, in dem es nach Blut, Angst und Tod riecht. Und scharf. Ein seltsam beißender Geruch.

Der Käfig, in dem ich sitze, landet auf einem Metalltisch. Das knallt. Ein Mann tritt ein. Er hat Stiefel an! Ich ducke mich, starre auf die Stiefel. Sie sind aus Gummi und grün. Seine Hose ist auch grün, darüber ein weißer Kittel.

Kein schwarzer Mann, aber ein Mann – und ich habe Angst.

„Was bringt ihr mir da?“, fragt er, starrt mich durch das Gitter hindurch an.

„Eine Hündin, etwa ein halbes Jahr alt. Unterernährt, verwahrlost, Rattenbisse. Wir haben sie und einen gleichalten Rüden in einem Zwinger gefunden, der zu einem verlassenen Haus gehört. Leute aus dem nahen Dorf haben uns den Hinweis gegeben. Die beiden wären elendiglich verreckt, wenn wir sie da nicht herausgeholt hätten.“

„Hm“, macht der Mann. Er zieht Handschuhe an, hebt mich aus dem Käfig. Ich würde ihn gern beißen, aber ich bin zu schwach. „Und der Rüde?“, fragt er, setzt mich auf den Tisch und fummelt an mir herum.

„Ist drüben im anderen Haus auf Isolierstation. Sieht noch schlechter aus. Mareike kümmert sich um ihn.“

Inzwischen hat der Mann in meine Ohren geschaut, mir das Maul aufgerissen, die Wunde am Rücken von der Ratte betrachtet und meinen Bauch abgetastet. „Die kriegen wir wieder hin“, meint er schließlich. „Ist ein starkes, kleines Mädchen.“

Er geht weg, kommt wieder, sticht mir einen Nadel unter den Pelz. Ich würde mich gerne wehren, aber ich bin zu schwach.

Dann weiß ich nicht mehr.

Ich habe geschlafen, wache auf. Ich befinde mich wieder in einem Käfig, aber der ist viel größer, so groß wie unser Zwinger war. Und er steht in einem Haus. Kein Himmel mehr! Kein Mond …

Ich liege auf einer Decke in einer Kiste. Eine Decke in einer Kiste habe ich noch nie gehabt! Da fühlt man sich weich und geborgen. Davor steht eine Schüssel mit Wasser. Ich stehe auf, will Wasser schlabbern. Zuerst knicken mir die Beine weg. Doch als ich es noch einmal versuche, kriege ich es hin.

Das Wasser schmeckt frisch. Ich trinke viel. Setze immer wieder ab und lausche. So viele Geräusche, die ich nicht kenne. Menschen, die reden. Türen, die auf- und zugeschlagen werden. Bellen und Jaulen von vielen Hunden.

Ich schaue mich um. Rechts und links von mir in einer langen Reihe stehen viele solcher Käfige wie der, in dem ich mich befinde. An meiner rechten Seite liegt auf einem Kissen ein schwarzer zotteliger Hund. Bei dem kann ich gar nicht erkennen, wo vorne ist und wo hinten. Er liegt da wie tot, rührt sich nicht.

Links sitzt einer mit dem Rücken zu mir wie versteinert da und starrt vor sich hin. Nur sein Ohr zuckt manchmal. Vor unseren Käfigen ein schmaler Gang mit Fenstern, vor denen es aber nicht viel zu sehen gibt. Ein paar Zweige von Sträuchern, die in einen schmalen Himmelsstreifen ragen. Vielleicht schaut Zuckohr da hinaus. Vielleicht hat auch er einen Bruder und hofft, ihn dort draußen zu sehen.

Ich schlabbere weiter. Gerne hätte ich was zu fressen, aber vielleicht käme dann der schwarze Mann mit einem Fraß, und das will ich dann doch lieber nicht. Aber Hunger ist auch nicht schön.

Zuckohr springt plötzlich auf, dreht sich um und starrt mich an. Kurz fletscht er die Zähne, knurrt dazu, geht dann zu seinem Lager und wirft sich mit einem Aufstöhnen hin.

Ich lege mich ebenfalls auf mein Lager, lege den Kopf auf die Pfoten und frage mich, wo ich hier bin. Ich denke sehr lang darüber nach und komme zu dem Schluss, dass das hier eine Hundefabrik ist.