8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

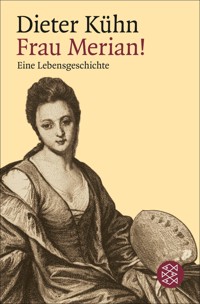

Sie war eine selbstbewusste, unbeirrbare Frau, eine Naturkundlerin und eine bedeutende Malerin: Maria Sibylla Merian (1647–1717), Tochter von Matthäus Merian, gehört zu den großen Frauengestalten der deutschen Kulturgeschichte. Ihre Aquarelle und Kupferstiche sind berühmt, die Geschichte ihres Lebens ist einzigartig. Sie lernte das Zeichnen und Kupferstechen von ihrem niederländischen Stiefvater, heiratete den Maler Johann Andreas Graff, brachte zwei Töchter zur Welt, verließ ihren Mann und lebte einige Jahre in einer pietistischen Gemeinde. Den Höhepunkt aber bildete ihre abenteuerliche Schiffsreise in das südamerikanische Surinam, wo sie sich, wie stets in ihrem Leben, mit großer Leidenschaft der Welt der Pflanzen und Insekten widmete. – Dieter Kühn setzt mit dieser Biographie Maßstäbe: Er zeichnet anhand bislang unbeachteter Quellen ein neues Bild von »Frau Merian«. Kenntnisreich entfaltet er ein lebendiges Panorama des 17. Jahrhunderts und stellt eine außergewöhnliche Frau vor, die sich selbst nur als Liebhaberin der Natur sah, aber Mutter, Malerin, Unternehmerin, Naturkundlerin und eine wagemutige Reisende zugleich war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 872

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Dieter Kühn

Frau Merian!

Eine Lebensgeschichte

Über dieses Buch

Sie war eine selbstbewusste, unbeirrbare Frau, eine Naturkundlerin und eine bedeutende Malerin: Maria Sibylla Merian (1647–1717), Tochter von Matthäus Merian, gehört zu den großen Frauengestalten der deutschen Kulturgeschichte. Ihre Aquarelle und Kupferstiche sind berühmt, die Geschichte ihres Lebens ist einzigartig. Sie lernte das Zeichnen und Kupferstechen von ihrem niederländischen Stiefvater, heiratete den Maler Johann Andreas Graff, brachte zwei Töchter zur Welt, verließ ihren Mann und lebte einige Jahre in einer pietistischen Gemeinde. Den Höhepunkt aber bildete ihre abenteuerliche Schiffsreise in das südamerikanische Surinam, wo sie sich, wie stets in ihrem Leben, mit großer Leidenschaft der Welt der Pflanzen und Insekten widmete. – Dieter Kühn setzt mit dieser Biographie Maßstäbe: Er zeichnet anhand bislang unbeachteter Quellen ein neues Bild von »Frau Merian«. Kenntnisreich entfaltet er ein lebendiges Panorama des 17. Jahrhunderts und stellt eine außergewöhnliche Frau vor, die sich selbst nur als Liebhaberin der Natur sah, aber Mutter, Malerin, Unternehmerin, Naturkundlerin und eine wagemutige Reisende zugleich war.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2002 im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Covergestaltung: +malsy, Bremen

Coverabbildung: Stich, Städel'sches Kunstinstitut, Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403438-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Anfänge in Frankfurt

Leben in Nürnberg

Frau Merian! Und ich.

Zurück nach Frankfurt

Streifzug

Schloss Waltha

Frau Merian! Und ich.

Auf nach Amsterdam!

Streifzug

Auf hoher See

Frau Merian! Und ich.

Surinam, Suriname!

Zurück nach Amsterdam

[Bildteile]

Abbildungen

Anfänge in Frankfurt

Matthäus Merian junior hat dieses Familienportrait gemalt. Dominierend sein Vater, der große Kupferstecher und Verleger. Links von ihm stellt sich der Maler dieses Bildes selbst dar. Auf gleicher Höhe rechts: sein Bruder Caspar, der später in Marias Leben einwirken wird. Leider ist sie, als Kind, auf diesem Gemälde nicht zu sehen, es wurde vor ihrer Geburt gemalt.[1]

JA, SO WIRD ÜBER MARIA SIBYLLA MERIAN GERN ERZÄHLT: Schon als Kind, als Mädchen von dreizehn, begann sie zu forschen, zuerst bei den Raupen des Seidenspinners, und früh schon, auffallend früh zeigte sich ihre Begabung als Zeichnerin, und sie nutzte einen Aufenthalt in den Niederlanden, beim Stiefvater, um einem Grafen eine (sicherlich geflammte) Tulpe zu stibitzen, sie zeichnete diese rote und weiße Blüte im verborgenen Kämmerlein, wurde dennoch entdeckt, doch zur Empörung kam Staunen: Das ist ja eine kleine Künstlerin …! So setzte sich das fort, das Zeichnen, das Aquarellieren, das Kupferstechen und: das Forschen; sie wies, offenbar als Erste, die gesamte Entwicklung von Insekten nach, vom Ei über die Raupe oder Larve zur Krabbel- oder Flugform, entdeckte als Erste auch die Symbiose von Raupe und Wirtspflanze, stellte diese Zusammenhänge in Illustrationen dar, entwickelte sich, darüber hinaus, zu einer der führenden Malerinnen von Stilleben. Und sie lernte einen Mann kennen, Johann Andreas Graff, einen Schüler ihres Stiefvaters, sie heirateten, es kam das erste Kind auf die Welt, sie zogen nach Nürnberg, arbeiteten gemeinsam weiter, sie an Blumenbildern, er an Stadtbildern, sie publizierte ihr Blumenbuch, und weiterhin sammelte sie Raupen, die anderen eklig waren, nahm sie zu Dutzenden mit nach Hause, fütterte sie, um die Verwandlung, die Metamorphose zu beobachten, da kümmerte sie nicht weiter das Geschwätz in der Stadt, sie riskierte es, womöglich als Hexe vor Gericht gestellt zu werden, andererseits galt ihre Haushaltsführung als vorbildlich, doch schien es Probleme in der Ehe zu geben, erst ein Jahrzehnt nach Johanna Helena wurde Dorothea Maria geboren, zugleich das letzte Kind, Frau Graff setzte sich mit den beiden nach Frankfurt ab, veröffentlichte dort den zweiten Teil ihres Raupenbuchs, zog dann, von Töchtern und Mutter begleitet, ins niederländische Friesland, wurde dort, vermittelt durch ihren Halbbruder Caspar, von einer pietistischen Kommune aufgenommen, erreichte auf diese Weise, was sie vor dem Nürnberger Magistrat nicht hätte durchsetzen können: die Trennung; sie ließ ihren angereisten Mann in eine Falle laufen, entzog sich ihm souverän, wurde dabei von Töchtern und Mutter unterstützt, drei Generationen Merian-Frauen solidarisch, der Mann zog geschlagen ab. Nach einigen Jahren in der ländlichen Kommune übersiedelten Mutter und Töchter doch wieder in eine Stadt: einige Jahre Amsterdam. Und sie reiste, mit Dorothea, ins ferne, ferne Surinam, eine niederländische Kolonie an der Ostküste Südamerikas, sie wollte Flora und Fauna der Tropenwelt erforschen, unerschrocken drang sie mit ihrem Sklaventrupp in den Urwald ein, in den Dschungel, forschte unter Lebensgefahr, wurde denn auch malariakrank, musste früher als geplant nach Europa zurückkehren, bereitete dort ihr großes und bald berühmtes Buch vor über die Insekten von Surinam; dieses allseits gefeierte Buch sollte fortgesetzt werden, doch ihre Kräfte ließen nach, es kam der Schlaganfall und damit die Lähmung, sie starb in einem für damalige Verhältnisse hohen Alter und fand, nach einer Zeit des Vergessenwerdens, neue Präsenz als Naturforscherin und Künstlerin – die sonst getrennten Welten verbunden, vereint in dieser Person, die Kunst und die Wissenschaft, die Wissenschaft und die Kunst; wir brauchen, in dieser Welt weiterhin zunehmender Spezialisierung, solche Leitfiguren.

Ist es so? War es so?

UND SO FÄNGT DIE LEBENSGESCHICHTE AN: mit der Beschreibung eines Bildes. Und zwar aus dem Fünften Teil der Fortlaufenden Chronik europäischer Ereignisse: »Historische Darstellung aller herausragenden und denkwürdigen Ereignisse, die hier und dort in Europa, insbesondere im Reich Deutscher Nation, in den Jahren 1642 bis 1647 stattgefunden hatten.«

So lautet, ein wenig abgekürzt, der Titel des letzten Sammelbandes seiner Weltchronik, den Matthäus Merian noch gestaltet oder mitgestaltet hat. Auf dem »Titelkupfer« mythologisches Personal, von dem ich hier absehe; interessant dagegen die Fläche vor den denkmalsähnlich aufgesockelten Damen und Herren. Da liegt ein geöffnetes Buch auf dem Boden, mit Löchern in den Seiten … da liegt eine hingeworfene oder hingefallene Palette mit Pinseln … da liegen ein Säulenstück, eine Trommel, ein Kruzifix … da liegen Schlägel, Fanfaren, Hellebarden … da steht ein Globus. Über diese symbolischen Objekte kriechen stilisierte Schlangen, die Seeschlangen gleichen oder frisch nachgewachsenen Häuptern einer Hydra, an schlangengleichen Hälsen.

Dies war, in barocker Bildsprache, die Welt, in die Maria Sibylla anno 1647 hineingeboren wird. Pathetisch im Stil jener Zeit: Die Lebensbühne, die sie betreten wird, ist voller Requisiten des Krieges. Aber die Trommel wird nicht mehr gerührt, vorerst, die Fanfare wird nicht mehr geblasen, vorerst, die Hellebarde wird nicht mehr geschwungen, vorerst.

LEBENSBILD 1: Familien-Ensemble. Charakteristisches Arrangement der Barockzeit: links ein theatralisch gereffter Vorhang; in der Mitte Durchblick auf das Mainufer von Frankfurt; als Dekoration rechts ein Säulenstumpf, zum Abstützen von Ellbogen oder zum Ablegen von Objekten, die hervorgehoben werden sollen. In der Mitte der kleinen Personengruppe: eine Frau von Mitte zwanzig; sie hält in der Armbeuge ein Kleinkind, das streng umwickelt ist. Und weitere Familienmitglieder: eine Tochter des Matthäus Merian, ein Sohn, eine zweite Tochter, ein zweiter Sohn, ein dritter Sohn, eine dritte Tochter, alle nebeneinander in bildgerechter Gruppierung, nach dem Leben gezeichnet oder aus der Erinnerung. In der Mitte der Familienvater. Versammelt sind hier demnach fünf Kinder aus der ersten Ehe des Matthäus Merian, dazu die zweite Ehefrau. Und das Wickelkind Maria Sibylla. (Feder in Schwarz, grau laviert, auf schwach altfleckigem Papier; vertikale Knickfalte.)

MARIA SIBYLLA MERIAN: EIN NACHKRIEGSKIND. Der Dreißigjährige Krieg als Faktor auch in ihrer Lebensgeschichte: sie wächst auf in einer Welt mit Kriegsspuren, mit Kriegsfolgen. Die sind in Frankfurt kaum zu sehen – die Stadt meist am Rand des Kriegsgeschehens. Und: sie war von einer abschreckend mächtigen Festungsanlage umgeben, mit zwölf (damals) modernen Bastionen. Und: der Rat der Stadt hatte geschickt laviert zwischen den Kriegsparteien, Kriegsparteiungen. Draußen aber: weitflächige Zerstörung.

Schon mit zwölf wird Maria Sibylla von ihrem niederländischen Stiefvater auf eine Reise nordwärts mitgenommen, und dort waren Kriegsfolgen unübersehbar. So etwas wird von der Merian später nie erwähnt, deshalb darf es aber nicht ausgeschlossen bleiben aus ihrer Lebensgeschichte.

Der Dreißigjährige Krieg: eine Folge von drei Kriegen, zusammengefasst unter dieser Sammelbezeichnung. Wer auch immer aufmarschierte, einmarschierte, durchmarschierte – der Krieg blieb nicht an einem pfälzischen oder böhmischen oder schlesischen Horizont, die Kriegsfurie zog kreuz und quer durch die Lande, verheerend im alten Wortsinn. Zu den Zerstörungen die Menschenopfer: erschossen, erstochen, verbrannt, zu Tode gequält oder vergewaltigt – die vielfach beschworenen Gräuel umherziehender Soldateska. Von 21 Millionen Menschen im ehemaligen Kaiserreich der Habsburger überlebten nur 13 Millionen.

Dieser Krieg darf nicht bloß erwähnt werden, pauschal und abstrahierend, damit verharmlosend. Aber wie hier vorgehen? Eine kurz gefasste Geschichte des Dreißigjährigen Krieges einbringen, mit besonderer Berücksichtigung des Rhein-Main-Gebiets? Statt längerer Ausführungen ein kurzes Zitat.

Matthäus Merian zum Ausmaß der Zerstörung, in barockem, hier nur in der Schreibweise modernisiertem Deutsch: »Und ist vor dem jetzigen Krieg das Deutschland von so vielen Städten, Schlössern bebaut und geschmückt gewesen, dass dies von keinem anderen Land übertroffen werden kann. Diese schöne Gestalt ist aber so hässlich zugerichtet worden, dass, wenn ein Durchreisender das jetzige Deutschland betrachtet und das vor wenigen Jahren bestandene dagegenhält, so kann er dies nicht anschauen, ohne heiße Zähren zu vergießen.«

LEBENSBILD 2: Maria Sibylla als Wickelkind. Das regelmäßig, also vorschriftsmäßig bis zum Hals umwickelte Kleinstkind in der Mitte des sonst leeren Blatts. Betonend freigestellt und leicht aus der Mittelachse gedreht, wirkt der Leib wie ein Kokon. Erste Erfahrung also: sich nicht frei bewegen können. Eingeengt, umschlossen, gefesselt sein in einer Tradition, die glaubte, auf diese Weise Misswuchs oder Schwächen verhindern zu können. (Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf grünlichem Papier. Unauffälliger Randeinriss unterlegt. Monogrammiert: AM.)

DIE ZEIT NACH DEM DREISSIGJÄHRIGEN KRIEG: reichlich Kriege. Sie werden fast die gesamte Lebenszeit der Maria Sibylla Merian begleiten.

Erst 1650 ziehen die französischen und schwedischen Truppen aus Deutschland ab; ihnen müssen, nach allem, was sie zerstört hatten, Kriegsentschädigungen gezahlt werden. Zwei Jahre später beginnt der Seekrieg zwischen England und den Niederlanden. Drei Jahre darauf führt der Schwedenkönig, unterstützt von Brandenburg, Krieg mit Polen. Fürsten im Westen Deutschlands bilden mit Frankreich eine Allianz gegen Österreich und Brandenburg. Österreich muss gegen die Türken kämpfen, schließt einen Zwischenfrieden. Der Seekrieg zwischen den Niederlanden und England bricht erneut aus, dauert drei Jahre. Frankreich führt mit den Spanischen Niederlanden Krieg, schließt 1668 Frieden. Zwei Jahre später marschieren französische Truppen in Lothringen ein, erobern Utrecht und zerstören weitflächig die Pfalz. 1672 beginnt der Krieg von Frankreich, England und Schweden gegen die Niederlande, gegen Österreich, Spanien und Brandenburg; die Kämpfe ziehen sich sieben Jahre lang hin. Zwischendurch besiegt der Kurfürst von Brandenburg die Schweden in der Schlacht von Fehrbellin. Und Frankreich marschiert wieder in Lothringen ein, besetzt Straßburg. Und Wien wird, zwei Jahre darauf, von den Türken belagert. 1698 beginnt der Pfälzische Erbfolgekrieg, den Frankreich gegen Österreich, England, die Niederlande und Spanien führt, neun Jahre lang. Im Jahr nach Kriegsbeginn wird erneut die Pfalz verwüstet. 1700 beginnt der Nordische Krieg: Russland, Polen, Sachsen und Dänemark gegen das immer mächtigere Schweden. Wer wird die Vorherrschaft behalten? Fortsetzung folgt …

LEBENSBILD 3: Wieder ein Familienensemble. Matthäus Merian steht nicht mehr in der Mitte, er starb 1650. Der Mann, der viel gereist war, der unablässig gearbeitet hatte, er fühlte sich schon 1647 verbraucht, war krank. Seine Lebensfrist konnte nicht verlängert werden durch wiederholte Kuren, vor allem in Langenschwalbach, westlich von Frankfurt. In Schwalbach ist er auch gestorben.

Der Mann, der nun seine Position einnimmt: Jacob Marrell. Er trägt eine Allongeperücke, die Zugehörigkeit zur Ära des Barock bekundend. Die Gesichtszüge eines deutlich jüngeren Mannes mit Schnurrbart. In seiner Linken, scheinbar lässig gehalten, eins der Bilder, die für ihn charakteristisch werden: ein Blumenstilleben. Der Mann aus der niederländischen Enklave von Frankenthal als neuer Hausherr und Hausvater.

Maria Sibylla hat sich mittlerweile aus den weißen Stoffstreifen herausentwickelt, ist aus dem festen Kokon geschlüpft. So steht sie, pausbäckig, in der rechten Bildhälfte, an der Hand der Mutter, die in der Beuge des linken Arms wieder ein Wickelkind trägt. (Feder, braun laviert und weiß gehöht, auf bläulichem Papier, mit wohl späterer schwarzer Tuscheinfassung. Geringe Altersspuren am Rand.)

NACHRUF AUF MATTHÄUS MERIAN. Es hat den Anschein, als müsste er nicht weiter vorgestellt werden – Reproduktionen seiner Kupferstiche von Stadtansichten hängen in Amtszimmern wie in Wartezimmern wie in Wohnzimmern. Vor allem mit seinen topographischen Illustrationen ist er berühmt geworden und berühmt geblieben. Den vierbändigen Katalog seines druckgraphischen Werkes sichtend, nehme ich freilich ein überraschend weites Spektrum seiner Sujets wahr. Der Einleitung und den Bildkommentaren von Lucas Heinrich Wüthrich folgend, hebe ich die wichtigsten Werkreihen hervor.

Stimmig beginnt der Vierzehnjährige mit einer Reproduktion einer Stadtansicht von Basel, seiner Heimatstadt – der Vater besaß dort ein Sägewerk, das Merian später zeichnen wird. Es folgen, in überwiegend flämischer Manier, Bildserien zum Neuen Testament, zu den Jahreszeiten, zu den einzelnen Monaten und zahlreich die Bilder mit Jagdszenen. Als junger Mann von 17 oder 18 arbeitet er in Nancy mit an einem Monumentalwerk, der opulenten Dokumentation eines fürstlichen Trauerkondukts: 94 Kupfertafeln im Großformat. Merian assistiert im Stab, darf zwei der Tafeln signieren. Und Stadtbilder von Nancy, anschließend auch von Paris, vielfach mit dem König im Vordergrund. Zurück in Deutschland arbeitet er an emblematischen Bildern. Und an einer neuen Stadtansicht von Basel: die Stadt aus der Vogelperspektive, auf vier Kupfertafeln.

Dies ist der junge, erfolgreiche Zeichner und Graphiker, der den bekannten Kupferstecher und Verleger Theodor de Bry in Oppenheim aufsucht und sogleich von ihm eingestellt wird. Nicht nur das: Anfang 1617 heiratet er eine der Töchter seines Patrons, Maria Magdalena. Und setzt seine Mitarbeit im Unternehmen fort. Arbeitet mit an Reisebüchern und an einer Ausgabe von Ovids Metamorphosen – ein Titel, der später zum Leitmotiv wird im Leben seiner Tochter Maria. Und: Stadtansichten, festliche Umzüge, Jagdszenen. Zwei Jahre lebt und arbeitet er mit seinem Schwiegervater in Heidelberg, also entstehen auch Bilder dieser Stadt am Fluss. Anschließend vier Jahre Basel. Die Produktion von Kupferstichen, von Buchillustrationen wächst und wächst.

Randbemerkung: In jener Zeit, 1621, publizierte Robert Burton die Anatomy of Melancholy. Und hier ist zu lesen: »Schon haben wir ein unermessliches Chaos und ein Durcheinander von Büchern. Wir werden von ihnen erdrückt.« Ein Statement, um das zu wiederholen, aus dem Jahre Sechzehnhunderteinundzwanzig. Kein Kommentar, weiter im Text!

Der Schwiegervater stirbt mit zweiundsechzig. Theodor de Bry jun. führt nun das Verlagshaus, gemeinsam mit Merian. Doch bald schon, 1626, wird von Schwiegermutter Margaretha die Leitung der Offizin auf ihn übertragen. In Merian setzt die Witwe alle Hoffnungen, und die Entwicklung wird ihr Recht geben. Mit ihrer Zustimmung wird er den Verlag nach Frankfurt transferieren, wo er eine eigene Offizin gründet. Das Label »de Bry« wird lange Zeit beibehalten: »Johann Theodor de Bry’s Erben«. Merian setzt das lukrative Amerika-Hauptwerk seines Schwiegervaters fort, in der deutschen wie in der (für den Europamarkt konzipierten) lateinischen Version: »Historiae antipodum sive Novi Orbis, qui vulgo Americae & Indiae Occidentalis Nomine usurpatur« … Ältere Ausgaben hält er lieferbar; Neuausgaben laufen allerdings unter seinem Verlegernamen.

Die Adresse der Offizin Matthäus Merian ist noch nicht aufgespürt worden; immerhin lässt sich eine Merian’sche Liegenschaft lokalisieren, an der Ecke Zeil/Eschenheimer Straße. Vielleicht waren dort die Verlagsräume. Wo die Merians gewohnt haben, ist auch nicht bekannt. In der Offizin wurden die Kupfertafeln gestochen, hier war die Geschäftsführung; Druck und Satz der Texte sowie Bindearbeiten wurden von verschiedenen Betrieben ausgeführt.

Ein Verlagshaus mit einem breiten Programm. Als Autor immer stärker konfrontiert mit einem Trend zum Sachbuch, lese ich überrascht: Es erschienen fast ausschließlich Sachbücher im Verlag Merian, literarische Titel blieben Ausnahmen. Eine von ihnen: die Prosaromanze Arcadia der Gräfin von Penbrock, 1629 erschienen. Sir Philip Sidney erzählt hier, was in deutschen Landen Resonanz finden musste nach mittlerweile elf Jahren Krieg. Ich zitiere aus Kindlers Neuem Literaturlexikon: »Der Schauplatz der Handlung ist ein utopisches Arkadien, bevölkert von ewig glücklichen Schäfern und Schäferinnen. Vor diesem pastoralen Hintergrund spielt sich eine ritterlich-abenteuerliche Liebesgeschichte ab, die zu blutigen, die friedliche Landschaft entstellenden Kriegen führt.«

Zu den belletristischen Ausnahmen im Verlagsprogramm gehörte noch Torquato Tasso, als Autor des Gerusalemme liberata, damit der Geschichte eines Kreuzzugs, Feldzugs. Sicherlich erfolgreicher waren zwei Sachbücher zum beherrschenden Thema: ein Soldaten-ABC (1631) und die Schwedische Kriegskunst (1638).

Im Frankfurter Messekatalog kündigte die Offizin Merian jedes Jahr mindestens eine Neuerscheinung an, zuweilen war es auch ein halbes Dutzend. Es waren Fachbücher vor allem aus dem Gebiet der Medizin. Zum Programm gehörte auch eine achtbändige Zoologie. Gelegentlich Botanisches. Immer wieder Schriften zur Alchemie, die damals in Mode war. Und religiöse Traktate, früh-pietistisch. Wichtiges Vorzeichen …

Und die später so berühmte Merian-Bibel! Was auch immer hier bebildert wird an religiös bedeutsamen Ereignissen – alles findet statt in deutschem Ambiente. Selbst, wenn der Schauplatz eine Wüste ist: dichtes Gesträuch und schön gewachsene Bäume. Und viele Szenen mit einem Flusstal im Bildhintergrund, das Assoziationen weckt an den Rhein, aber an einen Rhein, der noch kleine Inseln im Flussbett duldete. Selbst wenn hebräische Schriftzeichen am Himmel aufleuchten über der Arche Noah – deutsche Ideallandschaft mit Burgen. Und wenn Moses ins Gelobte Land blickt, so ist das ein mitteleuropäischer Fluss in burgenreichem Land.

Ja, und beinah unvermeidlich in einem damaligen Verlagsprogramm: Die Taten Alexanders des Großen, mit deutschem und lateinischem Begleittext, mühsam gereimt. Und eine Suite mit dem kleinen, puttohaften Amor und seinem ikonographischen Werkzeug im Köcher; das Bübchen wird von Mutter Venus belehrt und auch mal verhauen: Die Göttin sitzt auf einem Baumstumpf, hat das beflügelte, nackte Bürschlein auf ihren Oberschenkeln liegen, hat die Hand erhoben zum Schlag auf den Po. Und es stellt sich eine zwingende Assoziation ein zum berühmten Gemälde von Max Ernst, auf dem die Muttergottes in gleichem Bildaufbau das Jesuskindlein versohlt.

Kurze Zwischenbemerkung zum Doppelstichwort Kupferstich und Originalbild: Der Name Matthäus Merian ist fast ein Synonym für Druckgraphik. Umso größer das Staunen, wenn man mit Originalzeichnungen von des Meisters Hand konfrontiert wird, beispielsweise im Berliner Kupferstichkabinett. Etwa die frühe Ansicht von Nancy: die Stadtfestung von etwas erhöhtem Blickpunkt aus gesehen und Hausdächer wie Kirchtürme zart koloriert. Etwa die späte Ansicht von Basel, mit nur anskizzierten Hausdächern im Vordergrund. Oder eine der Vorlagen zu seinen Bibelillustrationen. Was er selbst als Kupferstecher nach eigenen Vorlagen ausführte, was in seinem Auftrag in Kupfer gestochen wurde, das war marktgerecht penibel, aber hier, in den Zeichnungen: leichter Strich und gelegentlich Lavierungen, die in Kupferstichen keine Entsprechung finden. Ende der Anmerkung.

Mit zwei Fortsetzungswerken (neben der Amerika-Reihe des Schwiegervaters) war Merian besonders erfolgreich. Das erste: Theatrum Europaeum, eine Folge von Jahrbüchern über die wichtigsten Ereignisse in deutschen Landen und europäischen Ländern – jeweils drei, vier, fünf Jahrgänge wurden als Buch herausgebracht. An Stoff fehlte es damals wahrhaftig nicht, dramatische Ereignisse in Fülle, vor allem auf der Bühne des »Kriegstheaters«.

Die zweite Werkfolge wurde bereits benannt: die Topographie Deutschlands (später auf Nachbarländer ausgedehnt). Zu jedem der zehn »Reichskreise« war ein eigener, repräsentativer Band geplant, mit zahlreichen Kupfern.

Trotz der äußerst unberechenbaren Begleiterscheinungen des jahrzehntelang fortgesetzten Krieges: die Topographie wurde ein Erfolg. Von einem relativ schlecht verkäuflichen Band wurden immerhin an die 3000 Exemplare vertrieben; bei einem Goodseller war es das Dreifache. Das war viel, für damalige Verhältnisse und für den Preis: es waren aufwendige, kostspielige Produkte, die von einem bestens eingespielten Team unter Leitung des Meisters hochprofessionell und in erstaunlich kurzer Zeit realisiert wurden – das Anfertigen der Kupferstiche, ihr Druck, das Zusammenführen mit dem Bleisatz der Texte, das Binden – alles in einem halben Jahr. Das geht heute in der Regel auch nicht viel schneller.

Die Topographie als Opus magnum des Verlagshauses. Ich muss zugeben, dass ich lange Zeit die Stadtansichten für authentisch gehalten habe; sie wirken durchaus vertrauenerweckend. Ich glaubte mir ein getreues Bild von Städten jener Zeit machen zu können, wenn ich mir Reproduktionen genau genug anschaute. Aber hier muss revidiert werden. Die Offizin hat flächendeckend gearbeitet, und das Reisen war während des Dreißigjährigen Krieges erheblich erschwert, ja in manchen Gebieten zeitweise unmöglich. Es war zum Teil sehr schwer, an zuverlässige Bildvorlagen zu kommen. Nicht immer waren die Zeichner, die vor Ort beauftragt wurden, zuverlässig. Und Merian selbst kannte nur wenige Städte (allen voran Basel, Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart), also war das Verlagshaus meist auf externe Vorlagen angewiesen. Falls die schlecht ausfielen, wurden sie von routinierten Kupferstechern aufgebessert, aufgeschönt; falls überhaupt keine neuen Vorlagen eintrafen, griff man auf alte Drucke zurück, sogar auf Holzstiche, und aktualisierte sie, vor allem im Stil. Gerade, weil es einen Stil des Hauses gab, wirkten und wirken die Drucke verlässlich, aber zum Teil waren sie zurechtphantasiert. Am entschiedensten musste retuschiert und verändert werden bei Städten, die während des andauernden Krieges belagert, beschossen, gestürmt, gebrandschatzt wurden, wie beispielsweise Magdeburg. Eine aktuelle Vedute hätte eine Stadt mit zahlreichen ausgebrannten, eingestürzten Häusern zeigen müssen, ja mit weiten Ruinenflächen, aber so etwas wollten die Auftraggeber, wollten die Käufer nicht sehen, und so wurde nicht das reale, das demolierte Magdeburg gezeichnet und in Kupfer gestochen, es wurde ein rekonstruiertes, ein idealisiertes Magdeburg zur Darstellung gebracht, »Magdeburgum in flore«, wie ausnahmsweise mal vermerkt wurde, ein Magdeburg also in der Blütezeit vor der Zerstörung von 1631.

Noch schutzloser der Kriegsfurie ausgesetzt waren vielfach Kleinstädte, und die wollten ebenfalls abgebildet werden in der jeweiligen Topographie – hier erst recht war Rekonstruktion durch Zeichner und Kupferstecher notwendig. Und schutzlos den umherziehenden Heeren und marodierenden Trupps ausgeliefert waren Dörfer – rund 15000 Dörfer wurden zerstört.

KLEINER EPITAPH AUF DEN VATER … Und was lässt sich über die Mutter des Kleinkinds berichten? Johanna Catharina Sibylla wird in der Überlieferung kaum erwähnt. Kein Selbstzeugnis, kein Brief der Tochter an die Mutter. Dabei wird Mutter Johanna für Tochter Maria zu einer wichtigen Figur: ein rundes Jahrzehnt wird Maria Sibylla (dann selber Mutter) mit ihrer Mutter zusammenleben, die Hälfte dieser Zeit in der ländlichen Kommune einer pietistischen Sekte.

Bevor die Tochter des Rentmeisters Gandolph Heim den Witwer Merian heiratete, lebte sie bei ihrem Bruder in Hanau, in einer evangelischen Emigrantengemeinde. Wilhelm Christoph Heim war dort Prediger; 1644 veröffentlichte er ein Buch unter dem Titel »Vinculum gratiae, das ist: Band des innerlichen und äußerlichen Gottesdienstes der Gläubigen im Neuen Testament«. Es ist anzunehmen, ja es lässt sich voraussetzen, dass seine Schwester vom religiös geprägten Hanauer Ambiente angezogen oder beeinflusst wurde. Helmut Deckert jedenfalls ist sich dessen sicher: »Von der strengen Frömmigkeit dieses Hauses war Maria Sibyllas Mutter geprägt worden.«

Sonst wissen wir kaum etwas von ihr. Nicht einmal ihr Geburtsjahr ist bekannt (oder habe ich es irgendwo überlesen?). Sie dürfte zwischen 1625 und 1630 geboren sein, wäre damit alt oder jung genug gewesen für ihre Rolle als zweite Ehefrau eines Witwers mit Kindern, wäre demnach bei der Eheschließung mit Jacob Marrell eine Frau von etwa dreißig gewesen – alles im Spielraum des Wahrscheinlichen.

JACOB MARRELL, EIN NIEDERLÄNDER IN FRANKFURT: keine Ausnahmeerscheinung! Denn: die Kriege des 17. Jahrhunderts waren überwiegend Glaubenskriege – mit ökonomischen Hintergründen. Die Gegenreformation befand sich auf dem Vormarsch, wortwörtlich auf dem VorMarsch: Spanische Invasionstruppen besetzten Flandern. Die Eroberung und Plünderung des Handelszentrums Antwerpen löste einen Exodus von Protestanten aus, die sich dem rigiden Katholizismus nicht unterwerfen wollten. Viele zogen nach Frankfurt – es wurde, in unserer Zeit, ebenso pointiert wie treffend als »blühende belgische Kolonialstadt«, als »Klein-Antwerpen« bezeichnet.

Für einen großen Teil der Wallonen war Frankfurt nur Zwischenstation; doch Tausende blieben. Und prägten entschieden ein neues Frankfurt. Denn diese »Glaubensflüchtlinge« aus den spanisch gewordenen Gebieten, sie besaßen, was man heute Know-how nennt, und das im Handwerklichen wie im Kaufmännischen. Sie brachten vielfach auch Geld mit. Und machten dann viel Geld.

Ungefähr ein Zehntel der bald 30000 Frankfurter waren Neubürger. Die sorgten für erhebliche Irritationen. So führten Tuch- und Seidenfabrikanten Akkordlöhne ein statt der bisherigen Entlohnung nach Zunftregeln; sie gründeten Unternehmen mit Subunternehmen; sie partizipierten am Welthandel.

Im Beitrag von Anton Schindling zur Geschichte der Stadt, herausgegeben von der Frankfurter Historischen Kommission, lese ich, in welchen Branchen die Neubürger besonders aktiv waren. Zu vierzig Prozent waren es Hersteller und Händler von Tuchen (Wollstoffe, Mischgewebe). Zu dreißig Prozent waren sie tätig in der Produktion und Distribution von Seidenwaren – die »Seidenmühlen« (Spinnmaschinen) von Frankfurt; zur Herstellung von Fäden und Garnen kam noch die Seidenfärberei. Acht Prozent waren Juweliere – Diamantschleifereien arbeiteten für sie. Zu diesen und anderen Berufen, wie Bankiers und Zuckerbäckern, kamen noch die Buch- und Kunsthändler: vier Prozent.

Die tüchtigen Wallonen belebten entschieden die Wirtschaft und weckten damit Neid, Ressentiments, es entstand Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass auch in Frankfurt. Dem Rat der Stadt konnte die generelle Hebung der Umsätze, konnten damit höhere Steuereinnahmen nur recht sein, die Stadt war in damals unvorstellbarer Höhe verschuldet – auch über Steuererhöhungen konnte man nur die Zinsen der Kredite abdecken. Andererseits wollte man alte Privilegien nicht gern aufgeben. Der wichtigste Ansatzpunkt für Gegenmaßnahmen war die Religion, wieder einmal. Calvinistische Gottesdienste in Frankfurt wurden, nach Phasen der Kompromisse, mehrfach verboten. Zweimal kam es deshalb zu einem Exodus von Exilanten aus Frankfurt: 1562 zogen viele in die Kurpfalz und gründeten Frankenthal; 1596 die zweite Welle, und es wurde Neu-Hanau gegründet. Die in Frankfurt blieben, sie pilgerten sonntags auf der Landstraße hinaus zum Dorf Bockenheim im gräflich-hanauischen Gebiet; dort hatten sie eine bescheidene Kirche gebaut.

Wallonen, Flamen in Frankfurt: Auswirkungen auch in der Familiengeschichte! Theodor de Bry, der Großvater von Maria Sibylla: seinerzeit zur Emigration aus Lüttich gezwungen … Und nun ihr deutsch-niederländischer Stiefvater aus Frankenthal …

JACOB MARRELL WIRD MARIAS WICHTIGSTER LEHRER, nicht nur im Kupferstechen. Also widme ich ihm eine Portrait-Miniatur. Dabei folge ich in den biographischen Angaben einem Aufsatz von Gerhard Bott, der wiederum den biographischen Angaben von W. K. Zülch folgt.

Jacobs Großvater, Claude Marrell, war Juwelier in Frankreich gewesen. Jacobs Vater wurde bereits in Frankfurt geboren und studierte Jura. Er heiratete die Tochter eines Juweliers und wurde Stadtschreiber in Frankenthal, jener Kolonie niederländischer Immigranten. Hier wurde, als erstes Kind, Jacob junior geboren, 1614. Die Familie siedelte zehn Jahre später von Frankenthal in das nah gelegene Frankfurt über. Hier wurde der Dreizehnjährige einer der Schüler von Georg Flegel (über den bald ein Kapitel folgen wird). Nach Abschluss der Lehrzeit übersiedelte Jacob nach Utrecht, arbeitete hier als Geselle in einer Malwerkstatt, schloss einen Ehekontrakt, der bald darauf annulliert wurde, heiratete definitiv 1641. In Utrecht betrieb er einen »regen Kunsthandel«, beteiligte sich auch am Handel mit (immer noch) hoch dotierten Tulpenzwiebeln. Sein Schwiegervater hinterließ ein ansehnliches Erbe. Ein Jahr später starb aber auch Marrells Ehefrau; das war 1648. Er zog mit seinen drei Töchtern von Utrecht nach Frankfurt, heiratete hier (drei Jahre später) die Witwe Merian. Sein zweiter Wohnort blieb Utrecht.

Eher beiläufig sah ich zuweilen erwähnt, dass Marrell nicht nur mit Bildern handelte, sondern auch Bilder malte. Das nahm ich ebenso beiläufig zur Kenntnis: Hat also auch gemalt, war aber offenbar nur so etwas wie eine Vorstufe in der Entwicklung seiner Schülerin und Stieftochter Maria Sibylla … Bis ich im Katalog zur Frankfurter Werkausstellung des Georg Flegel mehrere Bilder Marrells reproduziert sah, meist in Farbe – da gingen mir die Augen auf! Nicht ein nebenbei auch noch malender Kunst- und Tulpenzwiebelhändler, sondern ein hochkarätiger Maler, der auch am Kunsthandel beteiligt war, in Frankfurt und noch mehr in Utrecht. Dort gehörte er zur Zweiten Utrechter Schule der Stillebenmalerei.

Seine Spezialität waren Blumenbilder. Offenbar für Kataloge aquarellierte er Dutzende der (seinerzeit hoch dotierten) Primadonnen unter den Tulpen. Und malte Stilleben. Hier stellte er nicht, wie weithin üblich, idealisierte Bouquets zusammen, er malte, laut Katalog, »bewußt gleichzeitig blühende Zierpflanzen der damaligen holländischen Blumenkultur und gleichzeitig in Blüte stehende Pflanzen aus der freien Natur, die im engsten Randbereich der Felder blühten«. Aus seinem Blumenrepertoire: Akelei und Zitruszweig, Schneeball und Mandelbäumchen, Feuerbohne und Zierschafgarbe, Blauer Eisenhut und Wiesenstorchschnabel, Rose und Malve, Anemone und Narzisse, Nelke und Vergissmeinnicht, Ringelblume und Schwertlilie. Hinzu kamen, dekorativ ins Bild gesetzt, Insekten: »Libellen, Hummeln, Wespen, Fliegen, Heuschrecken, Käfer (Marien-, Mai-, Hirsch-, Laufkäfer und Eichenböcke), Spinnen, Schmetterlinge (Weißling, Pfauenauge, Segelfalter, Widderchen, Bärenfalter, Spanner) und Schmetterlingsraupen.« Er griff zahlreiche Anregungen auf, vor allem von der weithin marktbeherrschenden Bosschaert-Gruppe, später von Davidz de Heem, den er in Utrecht kennen lernte. Die Anregungen setzte er mit großer Souveränität um: Blumensträuße vor rundbogigen Nischen … Diese Bouquets steckten in Vasen, die wahre Zauberkugeln sein konnten – vor allem, wenn sie aus Glas bestanden. Darin spiegelte sich das Fenster des Ateliers, deutlich auch eine Türöffnung, und man erkennt sogar, schemenhaft, den Maler selbst. Größte Virtuosität!

Auf dem »Stilleben mit Hummer, Früchten und Geflügel«, das »Jacobus Marellus« im Jahre 1675 in Frankfurt malte, ist (auf etwas mehr als einem Meter Breite) fast programmatisch ausgebreitet, was die Vielseitigkeit des versierten Malers vor Augen führen konnte: der branchenübliche Riesenhummer und ein toter Pfau, eine hohe, reich dekorierte Edelmetall-Tazza, auf der sich Trauben häufen; üppige Weintrauben auch unter diesem Schauteller; weiteres Geflügel, noch im Federkleid, dazu zwei Äpfel. So wurde demonstriert, dass er Früchtestilleben, Tafelstilleben und eigentlich auch Jagdstilleben malen konnte. Damit übertraf er so manchen niederländischen Konkurrenten, dessen Sujet-Spektrum schmaler war.

Zu aller grandiosen Entfaltung auch solide handwerkliche Auftragsarbeiten, etwa in der Darstellung des Frankfurter Festzugs des »hochlöblichen Schreiner-Handwerks« – ein Festzug, der sich wie eine Polonaise über den Platz schlängelt, damit auch alles schön auf die Bildfläche passt. Ich erwähne dieses eigentlich bedeutungslose Bild nur wegen des Selbsthinweises: »J. Marrell, Burger und Mahler in Frankfurt«. Hier ist die Schreibweise seines Namens, die ich übernehme; sie entspricht, auch in der Aussprache, am ehesten der französischen Herkunft.

Marrell hat übrigens auch ein Vorlagenbuch von Zeichnungen zusammengestellt, unter dem barocken Titel: »Artliches und Kunstreichs Reißbüchlein für die ankommende Jugendt zu lehren insonnderheit für Mahler, Goldschmidt und Bilthauern zusamen gedragen und verlegt durch Jacob Marrel Burger und Mahler in Frankfurt a 1661.« In diesem Zeichenbuch auch ein Selbstportrait des Einundzwanzigjährigen: zum Betrachter blickend, arbeitet er an einem Blumenstilleben auf einer Staffelei, linkshändig, und in der Rechten hält er Palette und Pinselbündel; das Gesicht schmal, mit Schnurrbart; das Haar üppig, bis herab in Kinnhöhe; schwungvolles Federbarett. Dieser junge Mann wird schließlich siebenundsechzig Jahre alt, immerhin.

Gleichsam in einem Nachruf hebt Gerhard Bott hervor, dass Marrell, der sich am zeittypischen Austausch von Motiven beteiligte, nicht zu den Malern zählt, die eine neue Sicht- und Malweise realisierten. »Dies war offenbar nicht sein Ziel. In diesem Begnügen sehen wir eine typische Künstlernatur des 17. Jahrhunderts vor uns.« Falls das so stimmt, wäre das ein wichtiger Aspekt: Beschränkung, Bescheidung wurde nicht immer nur von Platzhirschen der Branche aufgezwungen; Einschränkung, Selbstbescheidung konnte auch gewollt, gleichsam vorsätzlich sein.

WER GEMÄLDE VON MARRELL SEHEN WILL, muss nicht erst in die Niederlande reisen: in Frankfurt, im Historischen Museum, hängen zwei exemplarische Blumenbilder.

Das erste, in kleinem Format, wird auf etwa 1634 datiert, da wäre er denn zwanzig gewesen … Ein Gesellenstück. Die Blumen in der bauchigen Vase mit Halbreliefs sind gekonnt gemalt; es wird ihnen Gesellschaft geleistet von einem Hirschkäfer auf der Tischplatte und von einem Segelfalter im Blütenbereich.

Ein Meisterstück dann aus dem Jahre 1659 – da war Maria Sibylla zwölf, könnte das Entstehen dieses Bildes also (staunend) miterlebt haben. Repräsentatives Format. In der Mitte, keineswegs bildbeherrschend, eine Ansicht von Frankfurt. Er malt die Stadt-Silhouette und die Mainbrücke und das kleine Sachsenhausen vom gleichen (erhöhten) Standpunkt aus wie Merian (also wohl von der Bastion herab, die unmittelbar an den Main herangerückt war), aber er stilisiert die Gebäude in der Höhe, malt interessante Wolken über nahem Fluss und ferner Landschaft, malt eine Mole, die von offenbar nackten Menschlein belebt ist – ein paar von ihnen planschen im Mainwasser.

Umgeben ist dieses Stadtbild von einem Blumenoval. Außer Tulpen und Nelken nenne ich keine weiteren Blumen, will nur betonen: Hier war ein Meister am Werk. Auf der (notwendig verkleinernden) Abbildung in diesem Buch wird das nicht so augenfällig, man muss das Original sehen, um die Leistung würdigen zu können. Da wird nicht nur, Blüte neben Blüte, drumherumgarniert, da wird in die Tiefe gestaffelt, vor allem im unteren Segment: Blüten im Licht, Blüten im Dämmerbereich, Blüten vor Blüten – kunstvolle Überschneidungen.

Souverän dargestellt auch die Insekten der Staffage: Da krabbelt ein Käfer, da lässt sich eine Spinne am Faden herab, da sind Wespe, Hummel, Hornisse zu sehen, und es sind sogar zwei Raupen gemalt, die auf dem Steinwerk der Kartusche hinter den Blumen herumkriechen. Hier ist es also schon, das komplette Maria-Sibylla-Merian-Programm, aber in einer Perfektion, die seine Stieftochter denn doch nicht erreichen wird.

MARIA SIBYLLA (der Rufname war sicherlich Maria) wuchs auf in einer Freien Reichsstadt. Mit dieser Bezeichnung habe ich mich lange zufrieden gegeben, aber dann wollte ich doch genauer wissen: Was heißt und was bedeutet das eigentlich? Vor allem mit Blick auf die Lebensformen, in die das Kind hineinwuchs.

Maria wurde geboren, wuchs auf in einem autonomen Stadtgebiet, in einem Stadtstaat – innerhalb eines Landes, das nach dem Friedensschluss von Münster in mehr als hundert selbständige Gebiete (meist Fürstentümer) zerfallen war. Reichsstädte hatten freilich eine alte Tradition; sie reicht zurück ins Mittelalter. Der Rat einer Reichsstadt war für alles zuständig: für Handels- wie für Außenpolitik, für Verwaltung wie für Rechtsprechung.

Dieser Stadtstaat war klein, in der Ausdehnung: das Gebiet der Altstadt, die dann im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zertrümmert wurde. Als Maria geboren wurde, baute man bereits seit zwei Jahrzehnten an einer neuen Befestigung der Stadt. Eine mittelalterliche Stadtmauer konnte dem Beschuss von Artillerie nicht standhalten, es mussten Festungsanlagen gebaut werden, an denen Kanonenkugeln nach Möglichkeit abprallten. Der Rat der Stadt wollte möglichst wenig Geld ausgeben für Zukäufe von Ländereien unmittelbar vor der Stadt, und so schloss sich der neue Festungsgürtel fast unmittelbar um den alten Mauerring. An der neuen Stadtbefestigung wird man übrigens noch etwa zwei Jahrzehnte weiterarbeiten, nach Maries Geburt. Wobei freilich, anteilmäßig, für die Befestigung von Sachsenhausen am südlichen Mainufer nicht so viel Geld ausgegeben wird, dort wohnten vor allem Bauern, Gärtner und Fischer.

Man konnte Sachsenhausen in einer Viertelstunde bequem umrunden, zu Fuß, und für die Stadt Frankfurt brauchte man etwa eine Dreiviertelstunde – locker, wie man heute sagen würde. Die Stadt war dicht bebaut, spitzer Giebel nah an spitzem Giebel; als Akzente die Kirchtürme, vor allem der Dom. Westlich, nördlich, östlich der Stadt Gärten und Felder – das zog sich so hin bis zum Taunus. Am Mainufer Wiesen für das Bleichen von Leinen, vor der Verarbeitung: das Weißen. Die Bleichgärtner hatten in diesem Bereich auch ihre Hütten. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges entstanden im Grünen auch die ersten Gartenhäuser.

Man konnte diese, auch diese Stadt nur betreten und verlassen durch eins der befestigten Stadttore. Die wurden von Soldaten bewacht. Torschreiber fragten Anreisende, Einreisende nach dem Woher, Wohin, Warum, Weshalb, Wieso. Visierer kontrollierten das Gepäck, Zöllner erhoben Abgaben streng nach Listen. Nachts wurden die Tore verschlossen – auch das Tor zum Mainufer. Die Schlüssel mussten beim Bürgermeister abgegeben werden. Kam ein Reisender nach Torschluss zur Stadt und er konnte sich das Sperrgeld leisten, so musste sein Kutscher versuchen, die Torwache zu wecken; dann musste jemand zum Bürgermeister geschickt werden und versuchen, den wachzukriegen; gelang dies, so wurde der Schlüssel ausgehändigt, der dann gleich zurückgebracht werden musste. Das kostete Zeit und Geld, also übernachteten verspätet eintreffende Reisende lieber im Wagen oder im Freien.

Maria wuchs also auf in einer Stadt, die abends abgeschlossen wurde. So etwas gab es noch im 20. Jahrhundert: Maskat, die Hauptstadt des Sultanats Oman, wurde bis in die Jahrhundertmitte nachts verschlossen. Als Bewohner von Großstädten mit vielen Möglichkeiten zur Erhaltung und Entfaltung der Mobilität können wir hier nicht von unseren Reflexen rückschließen: Man fühlte sich in jenen Städten mit Mauern und Toren nicht eingeengt, sondern geschützt. Wahrscheinlich vermittelte dies auch dem heranwachsenden Mädchen ein Gefühl von Sicherheit. Wir werden bald sehen, wie unsicher das Leben damals war, außerhalb der Stadtmauern.

Die Sicherheit vor äußeren Gefahren hatte einen hohen Preis: Restriktionen. Sie förderten Willkür, Übergriffe. Schon an den Stadttoren konnte das anfangen mit Scherereien. Darauf lässt eine neue Wachordnung schließen, die der löbliche Rat der Stadt noch zu Lebzeiten der Merian beschloss. Demnach durften Wachsoldaten nicht betrunken im Dienst erscheinen, durften nicht Bürger beleidigen, durften nicht aus Übermut schießen, durften nicht »ohne hinlänglichen Verdacht an den Toren Leute untersuchen«. An alldem schien es, mal mit dieser, mal mit jener Akzentuierung, an den Toren zu hapern, sonst wäre diese strikte Neuregelung nicht notwendig gewesen.

Es herrschte ein System sehr dichter sozialer Kontrolle – überall drohten Strafen. Entwickelte ein Handwerker eine rationellere Fertigungsmethode, so wurde er bestraft, wenn er seine Zunftgenossen nicht darüber informierte. Wenn ein Paar schon vor der Hochzeit miteinander schlief (und denunziert wurde), so wurde es straffällig. Der Scharfrichter der Stadt war nicht nur zuständig für das Köpfen von Verurteilten, mitten in der Stadt, für das Hängen am Galgen westlich der Stadt, er musste auch verpönte Bücher verbrennen. Bewegungsfreiheit nur für die Privilegierten, Gedankenfreiheit nur versteckt. Ein Wort, das damals dräuenden Charakter hatte: Obrigkeit.

Die ummauerte Stadtgesellschaft war streng geschichtet. Vorherrschend und herrschend die Mitglieder des Rats und die Großkaufleute – vielfach bestand hier Personalunion. Ungefähr fünfzig Prozent der Stadtbewohner galten als Bürger. Sie allein durften Häuser bauen oder kaufen. Etwa ein Zehntel der Bevölkerung verblieb im »Beisassenstatus«: man durfte Handel treiben, ein Handwerk betreiben, aber kein Haus erwerben. Fast dreißig Prozent waren »Fremde«: Lehrlinge, Gesellen, Dienstboten, Handlungsgehilfen. Mit ähnlichem Bevölkerungsanteil wie die Beisassen: die Juden. Sie mussten im Ghetto wohnen. Nur über ein kontrolliertes »Judenbrückchen« durften sie in die Innenstadt.

Die mächtige Gruppe der Großkaufleute wuchs an mit den Glaubensflüchtlingen. Von Antwerpen aus hatten sie meist schon Handelsbeziehungen mit Frankfurt unterhalten, sie kannten die Stadt indirekt oder direkt, setzten sich dorthin ab, als spanischer Katholizismus ihnen die Lebensrechte nahm. Pierre Gontard zum Beispiel, der 1686 nach Frankfurt kam: er wird bei seinem Tod ein Vermögen von 450000 Gulden hinterlassen – der Gesamtetat der Reichsstadt wird dann bei etwa 500000 Gulden liegen. (Die wichtigste Einnahmequelle des stadtstaatlichen Fiskus waren übrigens Gebühren, Wegezölle vor allem, die an den Toren erhoben wurden für alle Waren, die auch nur die Stadt passierten. Abgaben wurden selbstverständlich auch von den Schiffern erhoben, die Massenwaren transportierten: Holz in Stapeln … Bausteine im Rumpf … Wein in Fässern … Schmuggel wurde hart geahndet; wer einen Schmuggler anzeigte, erhielt ein Drittel der Strafgebühren.)

Die Kaufleute versuchten, ihre Interessen rigoros durchzusetzen. Beispielsweise legten sie entschieden Wert darauf, dass im Frankfurter Gymnasium ihre Kinder hauptsächlich eine kaufmännische Ausbildung erhielten. Sahen sie das nicht genügend berücksichtigt, schickten sie ihre Kinder zu Internaten oder ließen sie von Privatlehrern ausbilden.

Drei Punkte allerdings, so sehe ich das, sprachen für diese machthungrige, besitzgierige Gruppe der Privilegierten. Der erste: sie bauten schöne, repräsentative Häuser, vor allem an der Zeil. Der zweite: sie legten Kunst- und Naturaliensammlungen an, meist mit besonderem Akzent auf Schmetterlingen. Der dritte Punkt: sie investierten in der Regel etwa zehn Prozent ihres Gesamtvermögens in ihre Weinbestände.

In dieser Stadt fanden die Messen statt. Zahlreiche historische Bilder vermitteln hier einen ungefähren Eindruck: Es war eigentlich ein riesiger Markt. Verkaufsbuden, Verkaufszelte, Waren auf Tischen und auf dem Boden. Dies in einer genauen Aufteilung des Stadtgebiets. Wenn ich heute am Frankfurter Südufer ein Schild sehe wie »Grenze des Flohmarkts«, so kann ich mir deutlicher vorstellen, wie die Branchen klar und streng voneinander getrennt waren. Die Goldhändler … die Waffenhändler (eine in Frankfurt besonders lukrative Branche!) … die Weinhändler (Einzelpersonen wurden nur mit mehr als 400 Litern beliefert …), die Buchhändler (die, im genauen Wortsinn, ein Fass aufmachten: in Fässern wurden Bücher wetterfest transportiert) … Zu erwähnen sind noch die Instrumentenhändler, mit ihren meist fabelhaft präzis gearbeiteten Geräten, etwa zur Vermessung oder zum Schneiden von Zahnrädern …

Ein buntes Bild. Man genoss den Trubel. Wie sehr sich die Einstellung seither verändert hat, zeigt sich an einem eher beiläufigen Detail: In den »Anzeigungs-Nachrichten« der Stadt wurden Wohnungen zur Miete oder zum Kauf angeboten mit dem werbenden Hinweis »in einer lebhaften Straße«. Und das wurde betonend jeweils an den Anfang gesetzt: »In einer lebhaften Straße ist eine schöne, helle Wohnung« zu mieten …

In solchen Straßen wohnten die Begüterten. Man hielt streng auf Distanz zu den Behausungen der Armen. Die unteren Stände wurden von der Mitte oder Spitze der gesellschaftlichen Pyramide herab zumindest skeptisch betrachtet und beurteilt. Ein Frankfurter Arzt, wenn auch etwas später (doch die Verwandlungen, Veränderungen der Gesellschaft waren sehr langsam): »Aber wir haben auch einige Faulenzer, Leute, die in aller Untätigkeit ihr Leben zubringen, die immer an Hämorrhoiden leiden, immer rülpsen, immer Kopfweh haben, immer mit sich unzufrieden sind, und die früher oder später von Lähmungen und Schlagflüßen darniedergeworfen werden.« (Dies, auch dies lese ich in einem Katalog des Historischen Museums Frankfurt. Hier finde ich auch ein schönes, vielseitig verwendbares Statement: »Ob es wirklich so gewesen ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber sehr wohl, daß es so gewesen sein kann.«)

Die Armen, die Bettler – auf vielen Kupferstichen jener Zeit sind sie zu sehen, zwischen Personen, die gesund dahinschreiten oder dahinreiten: hagere, hohlwangige, meist zahnlose Männer in Lumpen, und sie spielen eine Fiedel oder Drehleier, strecken den Schlapphut aus oder die eingekrümmte Hand … Und Aussätzige: Gesichter, Körper von Lepra zerfressen, abfaulende Gliedmaßen … Und Kriegsinvaliden mit Krücken oder mit Holzstempeln unterhalb der Knie oder auf flachen Wägelchen, auf denen sie sich, doppelt beinamputiert, voranschieben. So etwas wie Kriegsinvalidenrente gibt es zu jener Zeit noch nicht. Entsprechend groß die Zahl von Bettlern, auch in Frankfurt.

LEBENSBILD 4: Interieur, ein Schulzimmer. Düsterer Raum mit fleckigen Wänden; Holzbalkendecke; im Hintergrund auf gemauerter, durchlaufender Sitzbank Kinder an einem lang gestreckten Tisch: offenbar die Phase einer beginnenden Rauferei. Auf dem Steinplatten-Fußboden ein Hund. Links ein Fenster, eine Tür, daneben ein Besen und eine Schneeschaufel, an die Wand gelehnt. Im Mittelgrund, auf einem Stuhl, den Rücken zum ansatzweise turbulenten Geschehen, der Lehrer, weißhaarig, in weitem Gewand. Vor ihm ein Schüler (Kniebundhose, langes Jabot, kleiner Haarzopf), der in sichtlich demütiger Haltung Auskunft oder Antwort zu geben scheint. Auf einem Fußschemel, neben dem Lehrer, ein Mädchen, das in beiden Händen ein Buch hält, in dem es konzentriert zu lesen scheint. (Verso von späterer Hand Hinweis auf Maria Sibylla. Feder in Braun, laviert, über leichter Kreideskizze. Teils gegilbt.)

DIES WÄRE EINE DOKUMENTATION HISTORISCHER GERECHTIGKEIT: eine Serie von Zeichnungen zum Leben der Maria Sibylla Merian. Wie viele hundert Bilder wird sie zeichnen, stechen, kolorieren, wie viele in Wasser- und Deckfarben malen? Mit allen Entwürfen, Varianten, kolorierten Serien – es muss eine schließlich vierstellige Zahl sein. Also wäre eine Serie von Bildern ihrer Lebensgeschichte am ehesten angemessen, wäre lebensstilgerecht.

Vorstellbar wären hier am ehesten Zeichnungen – in verschiedenen Techniken und aus verschiedenen Lebensphasen eines Künstlers, der seine Identität nur über ein Monogramm andeutet (beispielsweise: AM). Die Zeichnungen als Vorlagen für Kupferstiche, die nicht ausgeführt wurden?

Dies soll fairerweise schon zu diesem frühen Zeitpunkt betont werden: Es entsteht ein fiktiver Zyklus von Zeichnungen.

LEBENSBILD 5: Kücheninneres, halbdunkel. Rechts ein voluminöser Kamin mit gereihten Tellern auf dem Gesims, hinter einer Leiste; Eisengestell über den Holzscheiten, ein aufgehängter Topf, in dem ein Mädchen rührt, vorgebeugt stehend. An einem kleinen, runden Tisch schneidet eine Frau mit Faltenkragen und Haube ein Stück Fleisch zurecht; ein Hündchen versucht, hochspringend dranzukommen, wird dabei offenbar nicht weiter beachtet. Ein Besen, an die Wand gelehnt; zwei Fässer, verschlossen; auf einer kleinen Sockelplattform diverse Gemüse, einige Kessel; eine Siebplatte an der Wand aufgehängt.

Ein Genrebild mit überraschendem Zusatz: im Vordergrund ein Tisch, der sichtlich nicht zur Küchenausstattung gehört. Auf einem Stuhl sitzt, vorgebeugt, Maria Sibylla. Auf einem runden, flachen Korbgeflecht, dem Betrachter leicht entgegengeschrägt, einige Raupen, denen das Mädchen Blätter vorlegt. (Unten rechts erläuternde Notiz, ebenfalls von späterer Hand. Rötel auf Bütten. Monogrammiert AM.)

HIER BIN ICH AUCH OHNE BELEGE UND BEWEISE SICHER: dass Maria Sibylla nicht nur Zeichnen, Aquarellieren, Kupferstechen gelernt hat im Hause Merian-Marrell, sie durfte, konnte, musste auch Vorarbeiten übernehmen. Kind war man damals nur für eine entschieden kürzere Phase: Bei der geringen Lebenserwartung durfte nicht viel Zeit verloren gehen. Ausbildung, Schule, Studium, alles war beschleunigt, verkürzt (mit unseren Zeitmaßen verglichen); wenn ein Mädchen von dreizehn bereits verheiratet werden konnte, so musste es schon mit zwölf und elf und zehn in einer Werkstatt mitarbeiten oder auf dem Bauernhof; das lief noch nicht unter dem Vorzeichen Kinderarbeit, solche Mitwirkung war selbstverständlich; Rücksicht wurde nur auf die Kräfte genommen. Also wird man das Mädchen Maria auch zum Polieren von Kupferplatten herangezogen haben.

Die Kupferplatten wurden noch längst nicht industriell gefertigt in genormter Stärke und garantiert planer Oberfläche, sie wurden von Kupferschmieden zurechtgehämmert, meist unter Einsatz eines Hammerwerks, von Wasserkraft angetrieben. Die vom Kupferschmied (zuweilen mit Kupferschmiedsiegel rückseitig) gelieferten Platten wurden in den Ateliers nachbearbeitet. Für Gemälde wurden sie aufgeraut, damit die Farben besser hafteten; für Kupferstiche wurden sie auf Höchstglanz gebracht: Bimsstein-Granulat, mit etwas Öl vermischt, wurde auf die Platte aufgetragen, und mit einem Korkstück stellte man den Feinschliff her. Eine Arbeit auch für die kleine Maria?

Und sie lernte, wie man eine Vorzeichnung auf die Platte überträgt? Hier gab es technische Erleichterungen, hilfreiche Praktiken: Linien wurden durchgeritzt oder punktiert, eine Art Pausverfahren – die Hilfszeichnung. Die Stadt, die Blume, der Käfer …

Bevor jedoch der Stichel angesetzt wurde, musste man die Kupfertafel auf einer Holzplatte befestigen, die dem Druck des Stichels nicht nachgab. Bestimmt ein halbes Dutzend verschiedener Grabstichel wird auch für Maria bereitgelegen haben – etwa zwölf Zentimeter lang die Klingen, die in einem Holzgriff in Pilzform steckten und stecken, und diese Pilzform presst sich in die Handfläche, in den Handteller – die Kraft wird vom Handgelenk übertragen.

Und nun: erst einmal die Haupt-Umrisslinien. Vorsichtshalber wird eine Klinge mit dünner Strichspur benutzt, so können falsche Linien leichter weggeschabt werden. Und der lange Kupferspan kringelt sich vor dem Stichel her. Fortsetzung der Arbeit bis zum Probedruck. Mit dem Wischer wird Druckerschwärze in die Gravierlinien gerieben, die Platte wird sorgsam gesäubert und kommt in die Kupferdruckpresse.

Wie die funktionierte, das lernte Maria Sibylla sicherlich auch schon früh. Die Walze unten, die Walze genau darüber, die Stahlplatte dazwischen. Auf diese Platte wird Karton gelegt, darauf die eingefärbte Kupferplatte, darauf angefeuchtetes Papier, darauf eine Filzschicht, und das Ganze wird zwischen den Walzen durchgedreht, mit kräftigem Ziehen an den langen Sprossen, den radialen Antriebshebeln. Diese schwere Arbeit ließ sich der Drucker des Hauses wohl kaum aus der Hand nehmen, schon gar nicht von der noch kleinen Tochter des verstorbenen Patrons, dafür hatte sie nicht genug Kraft und Gewicht. Dennoch: Maria Sibylla mit Druckerschwärze an den Fingern oder am Kittel über dem Kleid, das geschont werden musste.

KUPFERSTECHER, KUPFERSTICHE: Stichwörter (nun auch) für den Großvater. Sein Erbe wird wichtig für das heranwachsende Enkelkind, also wird es wichtig auch für uns: das Familienambiente, in dem sie aufwächst, die Welt der Bildgestaltung und des Verlagsgewerbes. Marias Vorgeschichte beginnt nicht erst mit dem berühmten Vater, sondern mit dem seinerzeit bekannten Großvater. Kein bloßer Rückblick jetzt, sondern fortgesetzte Beschreibung einer Konstellation, die auf sie einzuwirken beginnt: sie wird dort ansetzen, mit Blumenbildern, wo ihr Großvater für sie (indirekt) vorgearbeitet hat. Zwei Stichworte, die ihn mit seiner Enkeltochter verbinden: Blumenbuch und Amerikabuch. Grund genug, ihn aus der Grauzone beiläufiger Erwähnung herauszuholen und kurz das Licht auf ihn zu richten.

Theodor de Bry, 1561 in Lüttich geboren, als Protestant zur Emigration gezwungen, wurde angesehener Kupferstecher und Verleger mit Sitz in Oppenheim am Rhein. Er war noch nicht ganz dreißig, als die ersten Bände seiner erfolgreichen Fortsetzungswerke erschienen. Spitzenreiter waren illustrierte Reiseberichte, die Leser und Betrachter nach Nord- und Südamerika führten, in die damals noch durchaus Neue Welt. Parallel zu den Amerikabüchern eine zweite Reihe: illustrierte Berichte über Reisen in Afrika und Asien. Sein Verlagshaus veröffentlichte auch Werke des englischen Arztes und Alchemisten Robert Fludd. Und: eine Loseblattsammlung von Blumenstillleben, in Kupfer gestochen. Und: ein Blumenbuch, ein Florilegium.

In seiner Folge von sechs Kupferstichen (nach Vorlagen von Jacob Kempener, Frankfurt) schuf de Bry Vorlagen für weitere Stilleben – bis ins bald geläufige Detail: auf einer Abstellfläche eine kunstvoll gestaltete, bauchige Vase, aus der ein großes, radial geordnetes Bouquet hochzuschießen scheint, mit Blumen, die im Zeitalter des Barock besonders beliebt waren – sie werden später noch aufgezählt. Des Weiteren findet sich auf seinen Kupferstichen eine Staffage, die später hundertfach reproduziert und variiert wird: das Schnecklein mit Gehäuse auf der Tischfläche, die Spinne, die sich von einer der Blumen am Faden herablässt, das heranschwirrende oder blütenbekrabbelnde Insekt und, natürlich, der anfliegende Falter.

Im Florilegium Novum, im Neuen Blumenbuch, wurden einzelne Blumen portraitiert. Dies freilich nicht nach der Natur, es wurde, im alten Wortsinn: abgekupfert. Kupferstichvorlagen früherer Sammlungen wurden kopiert, mit Varianten; die Vorlagen muss ich hier nicht benennen. Es genügt, festzuhalten: Das Neue Blumenbuch war erfolgreich. Der ersten Ausgabe von 1611 folgte bereits ein Jahr später eine erweiterte Neuausgabe: zu den sechzig Kupferstichen kamen zwanzig neue hinzu. Die dritte Ausgabe, veröffentlicht von »Johann Theodor de Bry’s Erben«, wurde ebenfalls erweitert – diesmal gleich um zweiundsechzig neue Kupferdrucktafeln. Es ist also kein Zufall und nicht bloß Zeichen einer subjektiven Vorliebe, dass Enkelkind Maria Sibylla später ebenfalls ein Blumenbuch produzieren wird, in drei Lieferungen. Dabei wird sie einige der Kupferstiche ihres Großvaters abkupfern: Branchen-Usus …

Das zweite verbindende Stichwort: Großvaters Fortsetzungswerk über die Neue Welt der »Antipoden«. Hier war es besonders schwierig, an Bildvorlagen für die Kupferstecher der Offizin zu kommen. Doch er wurde fündig, sogar in alten Holzstichen. Die meisten der Illustrationen aber hat er nach Reiseberichten frei entwickelt. Heute würden wir so etwas als »Phantasieprodukte« bezeichnen. Diese Bücher (»cum elegantissimis tabulis et figuris«) sind heute Raritäten. Aber es gibt Reproduktionen, verstreut und gesammelt.

Einige der Bilder, die Maria Sibylla schon als Kind gesehen haben könnte: Der Abschied eines Seefahrers in einem europäischen Hafen … Ein Schiff, das von einem Schwarm Fliegender Fische umgeben ist … Dann ein berühmter Stich: Kolumbus ergreift Besitz von der Insel Hispaniola. Drei Schiffe ankern in einer Bucht; am Ufer steht Kolumbus in höfischer Tracht, dicht hinter ihm zwei Männer mit Helmen und Musketen; ein kleines Stück weiter richten drei Mann ein großes Kreuz auf; eine Delegation fast nackter Indianer trägt Begrüßungspräsente heran, sichtlich kostbar. Und es wird angedeutet, woher der Reichtum kommt: ein kegelförmiger Berg aufgeschnitten, Arbeiter klettern eine Doppel-Strickleiter rauf und runter: »Wie die Indianer das Gold aus den Bergen graben.« Und Indianer in Hängematten, Indianer in fröhlicher Runde, mit Pokalen. Und sogar dieses Motiv: »Flusslandschaft in Guyana«, also in der Region, in der sich Maria Sibylla Merian später aufhalten wird. Die menschenfressende Wasserschlange, die sich auf diesem Bild im Wasser kringelt, die wird unsere Reisende allerdings nie zu Gesicht bekommen, auch nicht das Wundertier Mosse: ein dicht behaarter Ochse mit Hirschgeweih. Sie wird nicht einmal die (beinah obligatorische) Seejungfrau erblicken, das »Meerwunder«, das auf einem der Bilder von einem Engländer erspäht wird.

Der anhaltende Erfolg dieses Verlegers lockte einen schon in jungen Jahren erfolgreichen Schweizer an: Matthäus Merian aus Basel, Jahrgang 1593. Es lagen, wie erwähnt, schon zahlreiche Kupferstiche als Buchillustrationen von ihm vor. Der etwa Zwanzigjährige beendete in Oppenheim seine »Gesellenfahrt«, seine Ausbildungs- und Studienreise. Rasch wurde er zum wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen des Theodor de Bry. Er gravierte abgenutzte Kupfertafeln nach, stach Neufassungen nicht mehr brauchbarer Platten, stach, nach eigenen und fremden Vorlagen, neue Tafeln, auch für den Amerika-Zyklus. Ein (späteres) Kupfertitelblatt zeigt, nach den Angaben des Merian-Werkkatalogs: »in einem überladenen Aufbau oben Seejungfrauen, links ein Indianer mit Goldklumpen und Maus an den langgezogenen Ohren und einer Penishülse, rechts eine Indianerfrau mit langen hängenden Brüsten und einem Frosch am Ohr, unten Schiffe in einem Schwarm fliegender Fische«. So war, nach den Vorstellungen ihres Großvaters wie ihres Vaters, die Welt beschaffen, in die Maria Sibylla später einmal aufbrechen wird.

MARIA SIBYLLA HATTE EINEN ZWEITEN LEHRER, Abraham Mignon – Geselle, Meisterschüler in der Werkstatt Merian-Marrell. Auch er war in Frankfurt geboren, als Sohn von Emigranten. Sieben Jahre älter als Maria Sibylla, übernahm er den Kunstunterricht des Mädchens, solange Marrell auf Reisen war. In der Branche war man lange Zeit überzeugt, Mignon sei der eigentliche Lehrer gewesen – bezeichnend der Artikel über »Marie-Sibylle« im Künstlerlexikon, das 1760 in Paris erschien. Betont wird hier allerdings auch, dass sie seinen Unterricht der Vermittlung Marrells zu verdanken hatte. Der sah in ihr offenbar so etwas wie seine vierte Tochter und förderte sie in jeder Hinsicht. Dass er sie recht bald schon nach Utrecht mitnehmen wird, könnte ein (weiterer) Beleg dafür sein.

LEBENSBILD 6: Ein Kupferstechatelier als Schauplatz, als Bühne vor einem Auftritt. Vier Tische im Raum, rechts und links vor den Seitenfenstern. Die Stühle aus einem hochbürgerlichen Wohnzimmer – barocke Repräsentation auch hier? An der Rückwand des Zimmers gerahmte Druckgraphiken, dicht gehängt, in drei Reihen. Zu erkennen sind Blumenbilder, Stadtansichten und biblische Szenen.

Die Zeichnung offenbar geplant als Vorlage für das Frontispiz eines Zyklus von Kupferstichen. Im Vordergrund ein halbes Dutzend Putti, mit graziösen Speckfalten unter den Flügelchen. Einer von ihnen schüttet einen Holzkasten aus, es fallen und liegen Grabstichel in verschiedenen Ausführungen, um die sich drei weitere Putti anmutig balgen; einer jedoch scheint, an den Haaren gerissen, zu greinen. Links ein Tisch mit fransenreicher Decke; hier schiebt ein Putto, dem Bildbetrachter den Po zudrehend, eine Vase mit Blumen zurecht, während ein anderer in der linken Hand eine offene Spanschachtel hält und mit der rechten einen Mai- oder Hirschkäfer herausholt – einige Käfer liegen bereits auf dem Tisch, meist auf den Rücken. (Rohrfeder auf Bütten. Kleiner Eckdefekt unauffällig retouchiert.)

ZWEITER NACHTRAG ZUM KURZPORTRAIT DES MANNES, der im Leben der jungen Maria Sibylla offenbar eine tragende Rolle spielte, vor allem in ihrer künstlerischen Ausbildung. Er wurde nicht nur im Familienkreis geschätzt; er galt (und gilt) als Maler von hohem Rang. Es gibt einen Indikator, der auch seine heutige Reputation markiert: die Preise, die Bilder von Marrell bei Versteigerungen erzielen, in angesehenen Auktionshäusern. Im mehrbändigen Dictionnaire critique et documentaire von Emmanuel Bénézit werden auch Auktionspreise genannt. Ich wähle ein paar dieser Angaben aus. Demnach wurden 1973 zwei Gemälde von Marrell versteigert, das eine für 40000 niederländische Gulden, das andere für 26000 DM. Ein paar Jahre später erzielte ein Marrell in den Niederlanden bereits 50000 Gulden, und 1983 waren es in England 13000 und 92000 Pfund. Fünf Jahre später wurden in den USA die Preise sensationell. Die Reihenfolge der Zuschläge: 198000 Dollar, 363000 Dollar, 190000 Dollar, 376000 Dollar.

BEVOR ICH mit dem kurz gefassten Bericht über seine Reise mit Maria Sibylla und Abraham nach Utrecht beginne, streife ich (wieder) rituell das T-Shirt über, das ich im Rijksmuseum gekauft habe. Das einzige T-Shirt im Angebot des Museumsladens, jedenfalls zum Zeitpunkt meines Besuchs. Auf chamoisfarbenem Grund vier flamboyante Tulpen, eine Anemone und ein paar dekorative Insekten. Unten rechts, unübersehbar: Jacob Marrel, 1614–1681. Was ja wohl zeigen dürfte, dass ich mit meiner Hochschätzung nicht allein stehe – dem Rijksmuseum hätte es wahrhaftig nicht an Vorlagen für andere Textildrucke gefehlt. Repräsentant Marrell …!

DER FÜNFUNDVIERZIGJÄHRIGE PENDELTE zwischen Frankfurt und Utrecht. Wir werden später eine Reise von Frankfurt in den Norden nachvollziehen, hier nehme ich nur vorweg: Jacob Marrell wird, mit Maria Sibylla und Abraham, auf einem von Pferden getreidelten Schiff nach Mainz gefahren sein; von dort aus ging es weiter auf der Rheinroute und schließlich, auf dem Niederrhein, fast bis zum südlichen Stadttor von Utrecht.

Die Reise wird lang gewesen sein, aber nicht anstrengend – abends legte das Schiff jeweils an. So wird das Mädchen zu sehen bekommen haben, wie viel im Krieg zerstört worden war, auch in den Niederlanden.

LEBENSBILD 7: Maria Sibylla an einem Tisch, zeichnend. Vor ihr, in einem Glas, eine einzelne Tulpe. Eine Tür im Hintergrund halb geöffnet, ein Mann schaut in den Raum, eher verwundert als bewundernd. Zweifel an der Authentizität des Vorgangs, es scheint sich eher um die nachträgliche Illustration einer Familien-Anekdote zu handeln: Maria Sibylla, für einige Zeit beim Stiefvater in Utrecht, soll im Garten eines Grafen eine Tulpe stibitzt haben, um sie zu »portraitieren«. Die Wut des Grafen soll jedoch gedämpft worden sein, als er das Resultat des Tulpenraubs sah: Staunen, familienanekdotengerecht, über die Kunstfertigkeit des Mädchens. (Kreide und Feder in Braun auf Bütten. Minimal altersfleckig.)

MARIA SIBYLLA IN UTRECHT, in einer der ›Hochburgen‹ niederländischer Stilleben-Malerei …! Die verschiedenen Kategorien des Stillebens (die Küchenstücke … die Jagdstilleben … die Vanitasstilleben … die Dessert- und Konfektstilleben … die Ontbijtjes, also die gedeckten Tische und Tafeln … die Kunst- und Wunderkammern …), sie hatten vielfach auch ihre topographischen Mittelpunkte, Kristallisationspunkte. Utrecht hier als Treffpunkt mehrerer Blumenmaler: die Erste und die Zweite Utrechter Schule … Hier war Maria Sibylla als künftige Blumenmalerin also »an der Quelle«.

Für Abraham wird in Utrecht eine wichtige Entscheidung fallen: Er wird vom großen Davidz de Heem in den Kreis von Schülern aufgenommen, wird Mitarbeiter in dessen Atelier, wird sich später selbständig machen. Das wird, vom Zeitpunkt 1659 aus, noch einige Jahre dauern, aber: er wird (vorwiegend) in Utrecht bleiben. In seinem kurzen Leben (39 Jahre) wird er Meisterwerke malen, die heute in den renommiertesten Museen hängen.

Und Maria Sibylla? Gerät auch sie in die Utrechter Thermik? Sie wird viel dazulernen in dieser Zeit, in dieser Stadt. Bei einem derart pauschalen Satz darf es freilich nicht bleiben. Was könnte sie im Hause Marrell lernen, zusätzlich und weiterführend und womöglich wegweisend?

Erst einmal: sie wird viele Bilder zu sehen bekommen. Marrell könnte ihr einige seiner Gouachen auf Pergament zeigen, die sie in Frankfurt noch nicht sehen konnte – Studien oder Einzelblätter zum »Tulpenbuch«, das zwei Jahre vor ihrer Geburt abgeschlossen wurde: Stars unter den Tulpen portraitiert in Originalgröße und zusätzlich der fast schon obligatorische Falter auf der Bildfläche, die Libelle, der Grashüpfer, und eventuell, zwischenraumfüllend, seltene Muscheln. Und, vielleicht, als Letztes hervorgehoben: eine kolorierte Zeichnung einer blattbeherrschenden Vogelspinne, schattenwerfend mit ihren zehn Beinen, ein kauerndes Monstrum in der Vergrößerung der Darstellung. Zwei Zeilen unter dem Bild. Der Anfang ist relativ leicht zu lesen: »Jacob marrel fecit ao 1645 a Leydt«, also in Leiden. Und es wird vermerkt, diese Spinne hätte »2 jahre brodt gessen«. Ein Hinweis dann offenbar auf den Mann, der sie vermittelt hatte, aber wichtig ist hier nur die Schlussfolgerung, mit gebührender Vorsicht: Marrell hat Insekten wie diese Spinne über lange Zeit hinweg im Haus gehalten und gefüttert und beobachtet. War alles vor deiner Zeit, Meisje …

Marrell, der Maler, der Kunsthändler, der Kollege von Malern in Utrecht, er wird ihr sicherlich auch neue und ältere Stilleben zeigen. Eigene Arbeiten, soweit sie noch nicht verkauft sind. Eventuell auch Stilleben, in Kommission, von den großen Drei der Gründergeneration, der Meister von Middelburg, die alle nach Utrecht gezogen waren, zeitweilig, die Marrell bei seinem früheren Aufenthalt in dieser Stadt also wohl auch persönlich kennen gelernt hatte.

Kurzer Rückblick: Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte in Middelburg der flämische Emigrant Ambrosius Bosschaert, hatten Balthasar van der Ast und Roelant Savery die neue Gattung des niederländischen Stillebens, speziell des Blumenstillebens entwickelt. Der Beginn der Ära dieser Sparte wurde und wird auf das Jahr 1603 festgesetzt: Savery malte das erste der zwei Dutzend Blumenstilleben, die erhalten blieben. Früh auch schon das Bildmuster des Bouquets in einer Wandnische. Früh auch schon die Eidechse auf der Standfläche der Vase und oben am Strauß die Libelle und die Fliege und: im Anflug oder auf einer Blüte ein Falter.

In ein, zwei Jahrzehnten bereits entwickelte sich die Malerei von Stilleben, auch von Blumenstilleben, zur Perfektion. Zum Beispiel Balthasar van der Ast: Aus dem Jahre 1621 stammt eins seiner Meisterwerke, ein Stilleben mit Früchten und Blumen. Öl auf Holz: Querformat, etwa siebzig Zentimeter Breite. Hier ist, auf blauem Tischtuch, alles ausgebreitet, was damals schon perfekt realisiert wurde: der chinois blauweiße Teller mit Weintrauben und Pfirsichen und weiteren Früchten, mit Laubdekorationen. Und eine chinois blauweiße Vase mit Blumenstrauß, gekrönt, selbstverständlich, von einer geflammten Tulpe – in diesem Fall: gelbrot. Und eine Spinne am Faden und ein Falter auf einem Blatt und ein Käfer im Anmarsch und Muscheln in schönster Ausführung auf dem kostbaren Tischtuch. Das ließ sich kaum noch steigern, man konnte es nur noch anders machen.

Ich will nicht suggerieren, dass Maria Sibylla dieses Bild (heute im Rijksmuseum) gesehen hätte. Aber sicherlich sah sie Werke ähnlicher Qualität. Insgesamt wurden, so schätzt man, in den Niederlanden eine Viertelmillion Stilleben gemalt, und das bei einer Gesamtbevölkerung von etwa vier Millionen. Also wird man kaum ein Haus des gehobenen Bürgertums betreten haben, ohne mit einem, mindestens einem Stilleben konfrontiert zu werden. Schon gar nicht in Utrecht.

UND WENN SICH MARIA SIBYLLA VORGENOMMEN HÄTTE: Ich will ebenfalls Stilleben malen, in Öl auf Kupfer oder Holz oder Leinwand? Ließ sich das Malen von Stilleben (speziell von Blumenstilleben) in dieser seit Jahrzehnten selbstverständlich gewordenen Perfektion nachholen, gleichsam einholen? Hätte Marrell ihr dabei helfen können?