22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag "Die Silberschnur"

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

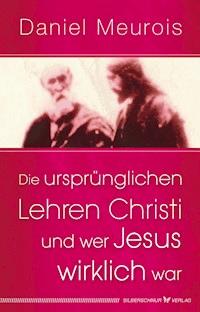

Lange verborgen, jetzt offenbart – Jesu verschollene Jahre. Alles Überlieferte begann, als Jesus schon ein erwachsener Mann war, das Wort Gottes predigte und bereits Wunder vollbrachte. Aber was wissen wir über sein Leben davor? Über seine Kindheit, seine Jugend? Daniel Meurois liefert uns nun einen lückenlosen Bericht aus der Akasha-Chronik über das Leben Jesu Christi – die wohl geheimnisvollste, aufregendste und bedeutsamste Figur der Menschheitsgeschichte. Wir sind eingeladen, an den ersten 30 Jahren von Jeshuas (Jesus) Werdegang teilzunehmen und erleben das Geschehen unmittelbar aus seiner Sicht. Von der Kindheit im Nildelta ... über die Studienjahre im Essenerkloster Karmel ... bis hin zu seiner 17 Jahre währenden Reise in den Himalaya ... führt sein Lebensweg ihn schließlich wieder zurück nach Ägypten, wo er im Herzen der großen Pyramide seine Berufung erlebt und vom Geist Christi berührt wird. Wir begleiten Jeshua Schritt für Schritt auf dem bewegenden Weg seiner inneren Entfaltung und erleben mit, wie er allmählich die kosmische Bedeutung seiner Mission entdeckt. Dabei kommen Ereignisse und Gegebenheiten zur Sprache, die bislang völlig unbekannt waren. Ein Meilenstein für Menschen, die das dringende Bedürfnis verspüren, an die ursprüngliche, universelle Spur Christi auf Erden anzuknüpfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 662

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Daniel Meurois

JESUS

Die unbekanntenersten dreißig Jahre

DIE ZEIT DES ERWACHENS

Aus dem Französischen von Dr. Gerhild Schulz

Alle Rechte vorbehalten.

Außer zum Zwecke kurzer Zitate für Buchrezensionen darf kein Teil dieses Buches ohne schriftliche Genehmigung durch den Verlag nachproduziert, als Daten gespeichert oder in irgendeiner Form oder durch irgendein anderes Medium verwendet bzw. in einer anderen Form der Bindung oder mit einem anderen Titelblatt als dem der Erstveröffentlichung in Umlauf gebracht werden. Auch Wiederverkäufern darf es nicht zu anderen Bedingungen als diesen weitergegeben werden.

Copyright der Originalausgabe © by Daniel Meurois, 2015. Titel der Originalausgabe: »Le livre secret de Jeshua. La vie cachée… selon la Mémoire du Temps. Tome 1. Les saisons de l‘éveil«. Veröffentlicht in Partnerschaft mit Maurice Baldensperger und Francis Hoffmann GbR »Publish Vision« · [email protected] · www.publishvision.de

ISBN: 978-3-96933-044-9

eISBN 978-3-96933-951-0

1. Auflage 2022

Übersetzung: Dr. Gerhild Schulz

Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe

Umschlaggestaltung: XPresentation, Güllesheim; unter Verwendung eines Motivs von © Greg Olsen. Nach Absprache mit Greg Olsen Art, Inc.

Weitere Informationen zu den Kunstwerken von Greg Olsen auf www.gregolsen.com

Verlag »Die Silberschnur« GmbH · Steinstr. 1 · 56593 Güllesheim

www.silberschnur.de · E-Mail: [email protected]

Meiner lieben Marie Johanne,

die schon so lange und tief die Dringlichkeit spürt,

diese Worte und Seelenbilder

aufzuschreiben

Für alle, die ihr Leben

der Suche nach der universellen Sonne widmen,

ganz gleich aus welchem Kulturkreis sie kommen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Kapitel:Ich bin nicht in Judäa geboren …

2. Kapitel:Av-Shtara …

3. Kapitel:Meine ersten Schritte in Galiläa

4. Kapitel:In einem kleinen Tal …

5. Kapitel:Auf dem Berge Tabor

6. Kapitel:Zwischen Esel und Maultier

7. Kapitel:Hinter den Mauern des Karmel

8. Kapitel:Die Lehren des Ehrwürdigsten

9. Kapitel:Offenbarungen

10. Kapitel:Yosh Herams Traum

11. Kapitel:Mit Yo Hanan

12. Kapitel:Aufbruch und Grenzen

13. Kapitel:Ein endloser Marsch

14. Kapitel:Anahitas Botschaft

15. Kapitel:Zerah Usthars Gedächtnis

16. Kapitel:Der Tempel des Erwachten

17. Kapitel:Der Berg Salomons

18. Kapitel:Babaji

19. Kapitel:Pushkara

20. Kapitel:»Alles ist gut, so wie es ist …«

21. Kapitel:Bei Lamaas

22. Kapitel:Meine Zeit in Ie Nagar

23. Kapitel:Um mein 22. Lebensjahr …

24. Kapitel:Die sieben Rishis

25. Kapitel:Das Festmahl des Bruders Morya

26. Kapitel:Der Segen

27. Kapitel:Die weibliche Seite meines Gedächtnisses

28. Kapitel:Der Monat des Tantra

29. Kapitel:Der Weg nach Alexandria

30. Kapitel:Die Überlagerung

Glossar

Über den Autor

Vorwort

Dies ist das ungeheuerlichste Buch, das ich je schrieb. Nie hätte ich gedacht, dass ich es könnte – und sollte. Zweifellos stellt es auch die größte Herausforderung dar, der ich mich bisher stellen musste.

Wer meine Bücher schon länger liest, weiß, dass ich mich in den 40 Jahren meiner schriftstellerischen Tätigkeit mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt habe. Meine Leser wissen auch, dass ich von Anfang an so wahrhaftig wie möglich die Zeit der Evangelien vor unseren Augen wieder entstehen lassen wollte. Es war mir stets daran gelegen, die Schönheit und Größe der Lehren Christi in ihrem Originalzustand zu fassen. Was ich im Laufe der Jahre davon bezeugen konnte, macht einen wesentlichen Teil meiner schriftstellerischen Arbeit aus …

Nachdem ich ›Jesus‹ Jüngerinnen‹ geschrieben hatte, konnte ich mir allerdings nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, noch mehr dazu beizutragen. Nicht, weil ich glaubte, das Thema erschöpfend behandelt zu haben. Das ist ein Unding, wenn es um den Einfluss Christi auf unsere Welt geht. Ich hielt es schlicht für unmöglich, den entscheidenden Protagonisten der damaligen Zeit noch näher zu kommen. Damals konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich noch eine weitere Einladung in die Akasha-Annalen bekommen würde, die noch viel entscheidender und einschneidender war. Doch das Unwahrscheinliche trat wirklich ein …

Als ich in einer Juninacht erwachte, wurde ganz deutlich der eindringliche Appell an mich gerichtet, »Jesus. Die unbekannten ersten dreißig Jahre« zu schreiben. Meine Seele wurde ausdrücklich, in klarer Formulierung darum gebeten, durch die Akasha-Chronik in das Leben des Meisters Jesus einzudringen. Ich sollte eintauchen, mein Herz darin schlagen lassen und die Essenz in die Spitze meiner Feder einfließen lassen.

Warum? Darauf wird wohl jeder, der sich mit dem vorliegenden Zeugnis näher befasst, seine eigene Antwort geben.

Streben wir auch alle nach derselben Quelle, so ist unser Durst doch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Dem einen geht es wohl um geschichtliche Tatsachen. Diese erscheinen hier in einem ganz neuen Licht und sind viel umfassender dargestellt. Ein anderer wieder strebt wohl in erster Linie nach dem Licht … Dieses Licht habe ich während meiner zweijährigen Arbeit mit unendlichem Respekt aufzunehmen versucht. Unsere Welt braucht es so dringend … Es ist so wichtig für sie, da es ihr doch so grausam an Liebe mangelt!

Von Vergangenheitsverklärung kann freilich keine Rede sein. Die Ereignisse und Lehren, die das Buch wiederaufleben lässt, sind zeitlos, grundlegend – ja, archetypisch.

Sie bilden eine ›lebendige Brücke‹ zwischen Menschlichem und Göttlichem. Insofern sind sie hochaktuell. Das ist leicht einzusehen …

Vor allem aber soll dieses Werk den Christus in uns erwecken. Dort ist er im Entstehen begriffen – und wird doch so oft vergessen. Darum war all dies gewollt … Es soll einfach die wahre Sonne unserer Seele stimulieren, jenseits von Glauben und Bekenntnis.

Die folgenden Seiten pflegen keine Nostalgie. Sie sind ein Aufruf zu Glück und Frieden im gegenwärtigen Augenblick. Darum wollte Meister Jeshua – von dem Ort aus, an dem er sich befindet – den heutigen Menschen den Inhalt seines Gedächtnisses in innigster Liebe übergeben.

Ich bin mir des besonderen Privilegs und der großen Verantwortung, hier als Vermittler dienen zu dürfen, voll bewusst. Darauf könnt ihr vertrauen.

Ursprünglich war das Werk einbändig geplant. Angesichts der Materialfülle wurde indes bald klar, dass es in zwei Bänden erscheinen muss. So geht es eben manchmal mit einem Werk … Es wächst über den Willen des Autors hinaus und entwickeln sich sozusagen selbst.

Nun, da »Jesus. Die unbekannten ersten dreißig Jahre« kurz vor der Veröffentlichung steht, kann ich nur hoffen, mich des Vertrauens, das mir entgegengebracht wurde, würdig zu erweisen. Die Saat des Gewollten – sie möge aufgehen …

Daniel Meurois

Es stiegen damals,

zu jener Zeit meines Lebens,

viele Bilder,

Gesichter und Worte

in meiner Seele auf.

Jahrelang wusste ich nicht,

womit ich sie in Verbindung bringen sollte.

Wo ich auch war, auf all meinen Wegen,

drang ihr Echo zu mir,

als käme es aus einer anderen Welt.

Es waren stets dieselben Eindrücke …

Ein sanfter, heiliger Kehrreim,

aber anspruchsvoll und manchmal gar grausam.

Als Teil einer Versammlung

sah ich mich auf weiter Flur auf dem Boden sitzen,

umgeben von makellosen Steinen,

Licht und Wasser.

Aller Augen waren auf mich gerichtet.

Augen voller Sanftmut und Kraft.

Blicke von unbeugsamer Weisheit.

Männer und Frauen,

Träger gewichtiger Worte

und triftiger Fragen …

»Nun, dann könntest du es also sein …

Bist du bereit, die Last auf dich zu nehmen, Sananda?«

Und stets hörte ich mich antworten: »Ja«,

überwältigt von Freude

aber auch Furcht.

»Jeshua, ja, das ist es …

Ja, diesen Namen will ich annehmen,

diesen Leib und dieses Leben …«

Damit endete es stets –

in einem unbeschreiblichen Gefühl

tiefster Sehnsucht nach der Sonne …

1. Kapitel

Ich bin nicht in Judäa geboren …

Ich bin nicht in Judäa geboren, wie einige behaupteten, sondern mitten in Galiläa. Unser Dorf war völlig unbedeutend. Daher war es dem Mann, der mein Vater werden sollte, lieber, wenn ich eine Meile von seinem kleinen, mit Trockensteinen umzäunten Grundstück entfernt zur Welt komme.

An einer Straße, an der viele Händler mit ihren Eselherden Richtung Meer zogen, lag ein bescheidenes Betsaid1, das alles bot, was ein Reisender braucht. Es war halb in den Felsen gebaut und einst von der Gemeinschaft2 errichtet worden, zu der meine Familie gehörte. Kranken, Bedürftigen und Menschen, die nicht wussten, wo sie hingehen sollen, konnte es für ein paar Nächte als Zufluchtsort dienen. Vor den Futterkrippen standen weder Esel noch Rinder. Nur Schafe und Ziegen liefen umher, genau wie auf den umliegenden Hügeln.

Dennoch war der Ort gar nicht so arm. Ich bin später noch oft dort gewesen …

Ein paar Schritte weiter floss aus dem Felsen ein kleiner Bach. Üppig grünendes Gras und unzählige Feigen- und Olivenbäume luden zum Verweilen ein.

Bei meiner Geburt waren weitaus mehr Menschen zugegen, als meinen Eltern lieb war. Yussaf3, der eingewilligt hatte, mein Vater zu werden, war ein angesehener Mann, nicht nur in der unmittelbaren Umgebung, sondern weit darüber hinaus bis Jerusalem. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Überzeugung durchgesetzt, er sei Zimmermann gewesen. Doch unsere Häuser waren so einfach gebaut, dass kaum Bedarf an Gerüsten oder Balken bestand. Wie so oft, wurden die Tatsachen alsbald symbolisch überhöht …

Mein Vater arbeitete zwar mit Holz, machte aber eher Gebrauchsgegenstände, Tische, Bänke, manchmal auch Karren. Allerdings spielte das in seinem Leben nur eine Nebenrolle. Er war vor allem einer der ersten Priester unserer Gemeinschaft. Damit meine ich nicht nur unsere Dorfgemeinschaft, sondern die andere, größere, deren Mitglieder im Land verstreut lebten … nämlich die Essener Bruderschaft. Deshalb verneigten sich die Leute vor ihm. Er wurde oft um Rat gefragt.

Bereits in seiner Jugend war ihm von den Alten die Verantwortung für den Tempel unserer Bruderschaft in Jerusalem übertragen worden. Das war lange bevor er meine Mutter Meryem4 geheiratet hatte. Durch seine solide Art und seine Weisheit hob er sich schon bald von anderen Männern ab. Unsere Blicke begegneten sich von Anbeginn, bereits in den ersten Tagen meiner Ankunft auf dieser Erde. So war es auch mit meiner Mutter. Ich lag auf einer kleinen, strohgefüllten Matratze unter einem ockerfarben gesäumten Leinenstoff, der meinen Säuglingskörper bedeckte. Vor dort aus sah ich oft, wie er sich über mich beugte soweit er nur konnte, um mein Gesicht möglichst genau zu betrachten. Was er darin suchte, wusste ich noch nicht …

Dann murmelte er immer: »Yussaf, Yussaf …«

Yussaf, Josef … so sollte ich eigentlich heißen, genau wie er. Meine Mutter schaute mich an, als sei ich gleichsam ›unwirklich‹. Mein Bewusstsein war eben erst aus einer anderen Sphäre gekommen. Doch es erahnte ihre Verwunderung und ihre Fragen. Ich glaube, sie waren meinen eigenen ähnlich. Es war wie ein Kopfsprung ins Unbekannte.

Schon bald bemerkte ich, dass meine Ankunft echtes Interesse hervorrief. Um mich herum wurde häufig diskutiert. Meinen Eltern war es jedenfalls zu viel. Sie wandten alle möglichen Listen an, um mich den Blicken immer wieder zu entziehen.

Wenige Wochen nach meiner Geburt nahm ich eine besondere Unruhe in unserem Hause wahr. Eines Morgens spürte ich, wie mich im ersten Frühlicht zwei Hände sanft aus dem Schlaf rissen und in ein großes Tuch hüllten.

Mein Gedächtnis hat all das gehütet wie einen Schatz … sogar die frische Luft, die über mein Gesicht strich, als mein Vater mich in seinen Armen über die Schwelle trug. An manchen Stellen schimmerte über uns noch der Mantel der Nacht. Mein Blick verlor sich darin … Ein paar Schritte in die Dunkelheit, irgendwohin … Nun begann ein Esel zu schreien, dann zwei, drei … Schließlich klang es, als kreischten alle Esel der ganzen Stadt! Fing mein Säuglingskörper unwillkürlich an zu weinen? Vielleicht, denn ich hörte sogleich die Stimme meiner Mutter und glaubte zu spüren, wie sie mir die Hand auf die Stirn legte. Dann gab es eine kleine Erschütterung. Nun lag ich in einem Tragekorb, der wohl an die Flanke eines Tieres gebunden war. Der würzige Tiergeruch war mir sogleich angenehm. Er war warm und beruhigend. Zwischen den wenigen Stimmen, die sich nun unter die Stimmen meiner Eltern mischten, strahlte er so etwas wie mütterliche Geborgenheit aus. Sie flüsterten, hatten aber zugleich etwas Hitziges an sich, schien mir. Wir brachen auf … um fortzugehen, soviel war sicher. Ich wusste es sofort – hinter meinen Augenlidern, die von selbst zufielen.

Irgendwann rissen mich die Erschütterungen des Weges aus dem Schlaf. Durch den Schleier meiner Decke sah ich: Es war heller Tag. Die Sonne wärmte mich. Noch einmal musste mein Körper Tränen vergießen und ein paar Schreie ausstoßen … dann erkannte ich die Brust, die meine Mutter mir reichte … und schlief wieder ein.

Wie viele Tage so vergingen, wie lange wir auf Pfaden oder an Steilhängen unterwegs waren, quer durch Olivenhaine oder über Schotterwege in Wüstenebenen, kann ich natürlich nicht sagen. Ich erinnere mich vor allem an einen Nachmittag, an dem wir bei einem Schafstall Rast machten.

Wenige Schritte von den Mauern entfernt, plätscherte zwischen Kieselsteinen und kurzem Gras ein munteres Bächlein. Sein Gesang prägte meinem Gedächtnis diesen Moment wohl ein. Ich war gerade auf eine dicke Wolldecke gelegt worden. Zum ersten Mal seit der Abreise aus unserem Dorf wurde mir klar, dass sich nicht nur meine Eltern um mich kümmerten. Wir waren eine kleine Gruppe von fünf oder sechs Personen und führten zwei Esel und ein Maultier mit uns. Ich sah, wie dem Maultier mein Korb abgenommen wurde. Also würden wir die Nacht hier verbringen.

Als es Abend wurde, verfinsterten sich die Mienen, vor allem die meines Vaters. Dann begannen um mich herum ernste Gespräche … Da begann ich, alle Gesichter, die meine Augen im bernsteinfarbenen Licht der Herberge erhaschen konnte, eindringlich zu mustern. Ich tat das ganz unwillkürlich. Vielleicht knüpfte ich damit an eine alte Gewohnheit meiner Seele an.

Natürlich war ich gerade erst wieder auf diese Welt gekommen. Mein Denken keimte erst auf – doch sehen wollte ich unbedingt. Dabei suchte ich nicht nach den Augen, nicht einmal nach den Blicken dahinter. Ich wollte nur die kleine Flamme finden, die über dem Kopf jedes Menschen flackert und tanzt. Jenes Flämmchen, das manchmal alles erhellt und den Sinn des jeweiligen Lebens aufzeigt. Es war auch wirklich bei allen da … Wir erkannten uns also wieder, wir waren eine Familie.

Erst in diesem Moment wusste ich, dass ich gut bei den Meinen angekommen war. Es waren die Menschen, bei denen ich meine allergrößte Reise beginnen sollte.

Gerade die Vision des ›Immateriellen‹ gab mir an jenem Abend die Gewissheit, gut verankert zu sein, aber auch die Gewissheit, dass ich ›ein Rätsel war‹.

Wohin wurde ich gebracht? Das wusste ich natürlich nicht. Zumindest hatte ich es bei meinem Sprung ins Leere vergessen. Allerdings war mir bewusst, dass es wichtig war. Das ließ erstmals ein echtes Glücksgefühl in mir aufsteigen, so klein ich in den Tiefen meines Körbchens auch war. Ich ging – wir gingen – wohin wir gehen sollten. Und das war gut so. Stimmig war auch die Rast, die wir in einem winzigen Betsaid machten, eine knappe Tagesreise von Jerusalem entfernt. Meryem, meine Mutter, war erschöpft, das spürte ich. Also wurde beschlossen, dass wir hier eine Pause einlegen, so lange es eben nötig war.

Das Domizil bestand im Wesentlichen aus einer flachen Grotte, von denen es in jener Gegend Judäas so viele gibt. Ursprünglich war es ein Unterschlupf für Schäfer gewesen, doch die Essener hatten den Ort in eine bescheidene Herberge verwandelt.

Das Betsaid lag zwischen kleinen Hügeln aus Kalkstein. In dieser Jahreszeit von lauem Wind umschmeichelt, bot es uns ein Dach über dem Kopf, das viel angenehmer war, als meine Leute es für uns in Jerusalem hätten finden können.

Ich hing im Halbschlaf an der Flanke eines unserer Maulesel, erinnere mich aber noch genau an den Duft der wilden Kräuter auf dem Weg dorthin.

Der offiziellen Geschichte zufolge bin ich dort geboren … In Wahrheit aber verbrachten wir kaum mehr als zehn Tage an diesem Ort. Dann zogen wir weiter gen Süden. Hier traf mein Blick auf ein weiteres Augenpaar, das von großer Bedeutung war – mein Leben lang. Es war einer jener ›alten Blicke‹, die tief ins Herz dringen, wenn man sich begegnet. Er gehörte einem Mann, der denselben Namen trug wie mein Vater … also auch ich. Erst Jahre später, als ich groß war und die Ereignisse besser einschätzen konnte, erfuhr ich, dass dieser Mann aus einer kleinen Ortschaft kam, die Ha Ramathajim5 hieß.

Er gehörte zwar zu unserer Familie, war aber sehr reich und hatte sich daher aus unserer Bruderschaft zurückgezogen. Als er erfuhr, dass wir auf Reisen waren, hätte er uns gerne in seinem Hause beherbergt.

Yussaf aus Ha Ramathajim6 soll mit meinem Vater sogar eine kleine Auseinandersetzung über unsere Unterkunft gehabt haben. Er fand, dass wir ein schlechtes Betsaid gewählt hatten, da an diesem Ort, wie er sagte, einst ein Kriegskult7 ausgeführt worden war. Er meinte, das täte uns nicht gut.

Letztlich wurde man sich wohl doch einig. Es wurde beschlossen, dass mein Onkel Yussaf uns auf der langen Reise, die uns bevorstand, begleiten solle. Mit ihm kamen noch zwei Dromedare und ein Maultier hinzu, die unser Fortkommen erheblich erleichterten.

Wie viele Wochen wir genau unterwegs waren, weiß ich nicht. Ich erinnere mich vor allem an die endlose Hitze und an unablässige Gebete, die mich von morgens bis abends wiegten. Außerdem wurde ständig diskutiert, jeden Abend, manchmal am Feuer. Auch wenn ich den Sinn der Wörter nicht kannte, so hatte ich doch das Gefühl, zu verstehen, worum es ging. Ich kam nicht umhin, in den Armen meiner Mutter zu gestikulieren. Allerdings hielt sie sich von den Gesprächen, die sie fast zu langweilen schienen, oft fern. Sie blickte mir lieber tief in die Augen, wenn ich nicht einschlafen wollte.

Unermüdlich setzten wir unseren Weg fort. Eines Tages bemerkte ich bei einem zufälligen Holpern, dass wir an einer riesigen Wasserfläche vorbeikamen. Sie war so breit, dass ich das andere Ufer kaum sehen konnte. Man ahnte nur, dass dort Dattelpalmen wuchsen. Natürlich wusste ich nicht, dass es der Nil war. Dennoch war mir der Anblick sogleich angenehm und vertraut … dermaßen vertraut und voller Erinnerungen, dass mich einen Augenblick später heftiger Zorn überkam. Der Wutanfall erfasste meinen Säuglingskörper so plötzlich, dass meine Tränen kaum zu stillen waren. Es lag so viel Kummer darin … Der ganze Schmerz, hier an die Seite eines Tieres gebunden zu sein, in erstickende Tücher gehüllt – unfähig, aufzustehen, zum Fluss zu laufen und meine Füße in das erfrischende Wasser zu tauchen …

Wie gefangen ich doch war … ganz und gar! … Nur die Stimme meines Vaters und der Schlaf der Erschöpfung konnten die Gitterstäbe meines Gefängnisses auflösen.

Eines Tages hieß es dann, wir müssten den Nil überqueren – kein leichtes Unterfangen mit den Tieren. Gedränge, Ruderschläge im Wasser, flatternde Segel im Wind und die Klagerufe der Dromedare … Doch es zog alles vorbei wie ein Traum. Irgendwann wurde ich einfach in den Sand gelegt – das schönste Geschenk, das man mir machen konnte. Etwas Palaver, in der Ferne stiegen Gesänge auf, dann zog unsere kleine Gruppe in aller Ruhe weiter. Inzwischen war ich meiner Mutter mit einem Stück Stoff auf den Bauch gebunden worden. Mein Kopf lag auf der Seite. So konnte ich gelegentlich Ausschnitte der Umgebung vorbeiziehen sehen. Auch das war ein Geschenk. Kleine Dünen, armselige Lehmhütten, ein ebenerdiger Brunnen und dann auf einmal etwas viel Größeres und Kraftvolleres: Neben zartem Gespinst aus Grün zeichnete sich ein umfriedeter Bereich ab: ein Tempel …

1Für eine genauere Beschreibung vgl. ›Essener Erinnerungen‹, S. 41 bis 43, Silberschnur Verlag.

2Die Essener Bruderschaft.

3Josef.

4Maria.

5Der Name Ha Ramatajim wurde mit Arimathia übersetzt. Dieses Dorf, in dem Joseph von Arimathia lebte, entspricht dem heutigen Al-Ram. Es liegt etwa acht Kilometer von Jerusalem entfernt im Palästinensergebiet, unweit von Bethlehem.

6Joseph von Arimathia.

7Der Name Bethlehem in Judäa, hieße dann nicht ›Haus des Brotes‹, sondern käme eher von Bet Lahamn – dem Kanaanäischen Kriegsgott.

2. Kapitel

Av-Shtara …

Als ich mich zum ersten Mal wieder an diesen Augenblick erinnerte, wurde mir klar, dass etwas in mir schon wusste, was es zu bedeuten hat.

Ja, es war wirklich ein Tempel … Meine von der Sonne geblendeten Augen erkannten jedoch nicht das Gebäude selbst, sondern jenes subtile, vielsagende Licht, das nur ein Heiligtum verströmen kann.

Langsam näherten wir uns ihm. Jahre später erfuhr ich, dass einige Leute unserem Erscheinen misstrauisch gegenüberstanden. Daher war es gar nicht leicht, die Schwelle zu übertreten, zumal keiner von uns der Sprache, die hier gesprochen wurde, so recht mächtig war. Schließlich kam mein Vater auf die Idee, den achtstrahligen Bronzestern vorzuzeigen, den er stets an einer dünnen Schnur auf der Brust trug – aber auch den Ring, der seinen Zeigefinger schmückte.

Beim Anblick dieser Schmuckstücke sei sofort ein Priester des Tempels gerufen worden, erzählte man mir. Er sei auch gleich gekommen und habe uns in einen ersten Innenhof geführt, wo brütende Hitze herrschte. Von dort wurden wir nach oben auf eine Terrasse geführt … In einer Ecke war zeltförmig ein großes Tuch aufgespannt. Es hieß, wir sollten hier wohnen, da die Nebengebäude des Heiligtums sehr bescheiden seien und gerade renoviert würden. Und wirklich mussten wir uns dort für ein paar Tage dürftig einrichten, bevor ich wieder das Gefühl hatte, dass etwas geschah. Mein Vater und Onkel Yussaf gingen oft zwischen unserem Zelt und einem anderen Tempelbereich hin und her. Sie wirkten besorgt, flüsterten ständig miteinander und fächelten sich mit einem großen, trockenen Blatt Luft zu.

Eines Nachts sah ich, wie sie lange zum Himmel emporblickten und auf verschiedene Sterngebilde deuteten. Das schien sie fröhlich zu stimmen. Ich selbst lag auf den noch warmen Steinfließen der Terrasse. Bald gesellten sich auch die anderen aus unserer Gruppe hinzu. Ich konnte sie noch immer nicht recht unterscheiden. Meine Mutter lächelte dann immer nur, als seien die Kommentare der Männer nicht von Belang.

Etwa zwei Wochen nach unserer Ankunft nahmen die Dinge endlich eine andere Wendung. An der Ecke unserer Terrasse erschien erstmals ein Mann, der ganz anders aussah als die Leute, die uns sonst gelegentlich besuchten. Er war groß und wirkte streng. Nachdem er sich lange vor meinen Eltern verneigt hatte, bat er sie, ihm zu folgen … Unsere Sprache sprach er recht gut.

Schon wurde ich in den Armen meines Vaters fortgetragen. Es ging ein paar Treppenfluchten abwärts. Dann durchquerten wir ein Labyrinth enger Flure. In die Mauern waren alle möglichen Formen eingraviert. Die Luft war kaum zu atmen. Schließlich kamen wir in einen winzigen, viereckigen Hof, der von Holzsäulen und einem Umgang gesäumt wurde. Er lag im Schatten … Wir setzten uns auf Teppiche am Boden.

Ich erinnere mich noch an die Tontafeln und Palmrollen, die in der Mitte lagen. Der Anblick war mir durchaus vertraut – vor allem die Tontafeln … So ging es mir mit vielen Dingen, die ich damals noch nicht klar erkennen konnte. Es waren mysteriöse Zeichen und Zeichnungen hineingeritzt, scheinbar zufällig, doch im Grunde voller Weisheit. Sogleich wurde ich ihnen gegenüber auf den Boden gesetzt, als würde ich etwas davon verstehen. Ich glaube, ich musste lachen.

Dann hielt der Priester, der uns hergeführt hatte und mir so groß und mächtig vorkam, eine sehr lange Rede. Zunächst gab er eine äußerst ernsthafte Erklärung ab. Seine Stimme fand in meinem Inneren ein seltsames Echo. Während er sprach, beobachtete ich, wie ein Finger seiner Hand langsam und präzise über die Zeichen strich. Später erfuhr ich, dass es um Geburt und Tod ging, um Auflösung und Auferstehung – und zwar im Hinblick auf einen gewissen Yoshi-Ri8. Der Ort, an dem wir uns befanden, galt als eine seiner Grabstätten.

In diesem Augenblick sollen sich alle Augen auf mich gerichtet haben. Ich weiß nur noch, dass meine Fußsohlen eingehend betrachtet und dann mit einer gelben Substanz, die einen intensiven Duft verströmte, eingerieben wurden. Als dieses Ritual beendet war, entrollte der Priester – noch immer so ernst – mit äußerster Vorsicht eine der Palmrollen, die auf dem Teppich vor uns lagen. Er breitete sie am Boden aus und fixierte sie mit zwei runden Steinen, die mit rätselhaften roten Zeichen bemalt waren. Das sehe ich noch vor mir. Auf der Rolle befanden sich in schönster Ordnung viele kleine Zeichnungen. Die Farben waren an einigen Stellen so anziehend, dass ich im unwillkürlichen Bedürfnis, sie zu berühren, den Arm danach ausstreckte. Sogleich spürte ich den Griff meines Vaters, der es verhindern wollte. Doch der Priester signalisierte ihm wohl, mich gewähren zu lassen. Später erzählte man mir, dass mich letztlich doch nicht die Farben angezogen hätten. Meine Hand habe auf eine erdfarbene Zeichnung gedeutet, deren Sinn allein der Priester mit der strengen Miene zu verstehen schien.

Ich selbst erinnere mich nur noch ganz deutlich an das Wort, das der Mann bei dieser Gelegenheit ausrief: »Ush-Tar! Ush-Tar!9«

Das versetzte meinen Onkel Yussaf in helle Freude.

»Ush-Tar! Ush-Tar!«, rief auch er.

Meine Eltern hingegen blieben stumm. Sie wirkten eher nachdenklich, als sei der vernommene Name allzu bedeutungsschwer. Es war, als mache er ihnen Angst, weil er erhebliche Folgen haben konnte.

Nun ließ ein blutjunger Priester Benzoe-Schwaden zum Himmel aufsteigen, während lange Litaneien rezitiert wurden. Ich schlief dabei am Busen meiner Mutter friedlich ein. Woher dieser Friede kam, ahnte ich freilich nicht.

Als ich aus meinem Schlummer erwachte, befanden wir uns auf der höchsten Terrasse des Tempels. Zum ersten Mal sah ich, wie groß die Anlage war. Der abgegrenzte Bereich umfasste noch fünf oder sechs kleine Nebentempel. Sie waren recht bescheiden, trugen keine Ornamente und fügten sich gut ins Bild der Wüste – gleichsam ihre Erweiterung in Form menschlicher Kultur. Die Gebäude waren nur wenige Schritte vom blauen Band des Nils entfernt. Wie eine Nabelschnur verband er uns mit dem Himmel. Wir befanden uns in Niten Tor10.

Viel später, als ich erwachsen war, kehrte ich im Rahmen einer Seelenreise nochmals an diesen Ort zurück. Er war nun größer. Bildhauer waren gerade dabei, die Säulen mit dem Gesicht einer kuhähnlichen Gottheit zu schmücken.11 Auch die zahlreichen kleinen Tempel zwischen den Mauern waren schöner geworden. Es kamen viele Frauen hierher, um zu gebären, sowohl reiche als auch arme. Wie gerne wäre ich wieder einmal hingefahren … es war dort so sanft und ernst.

Am Tage nachdem der Name ›Ush-Tar‹ gefallen war, wurde ich in eine jener bescheidenen Behausungen gebracht. Das hat sich mir eingeprägt … Es war sehr früh am Morgen, fast noch dunkel …

Der Raum war von bezaubernden Gesängen erfüllt, die wohl viele Priesterinnen angestimmt hatten. Kaum waren wir eingetreten, wurde meine Mutter gebeten, mich weiterzugeben, sodass mich jede einmal auf den Arm nehmen konnte. Ich ließ es mir gefallen, fasziniert von den leichten, blauen Schleiern, die ihre Gesichter verhüllten. Es war, als sei ein Teil von mir nur stiller Beobachter der Szene, die sich da abspielte. Schließlich nahm meine Mutter mich wieder zu sich. Nun wurden wir in einen weiteren Saal geführt. In der Mitte schürten weitere Frauen in einem metallischen Dreifuß ein lichtes Feuer. Der Rauch konnte durch ein rundes Loch in der Decke abziehen. Dennoch war es sehr stickig. Die Luft war schwer von allen möglichen Düften. Zum Glück zogen wir weiter in einen dritten Saal … Kaum war ich über die Schwelle getragen worden, spürte ich die feierliche Atmosphäre, die dort herrschte. Drei Männer und eine Frau umringten eine majestätische weiße Kuh. Die Anwesenden kamen mir sehr alt vor. Ihre Gesichter sahen aus wie geerbtes braunes Leder. Sie trugen alle nur einen langen Lendenschurz aus weißem Leinen, der mit einer scharlachroten Borte verziert war. Über die rechte Schulter hing eine ebenfalls scharlachrote Schnur bis zur linken Hüfte hinab – das Zeichen ihres heiligen Priesteramtes. Gesicht und Brust der alten Frau waren vollständig mit Asche bedeckt. Mein Blick blieb unwillkürlich an der schönen, großen Kuh hängen, der so aufmerksam gehuldigt wurde. Ihre riesigen Hörner waren mit Gold bedeckt, während der Hals mit einer imposanten Kette aus rosa Blumen geschmückt war. Sie war an einen kleinen Steinpfeiler gebunden und rührte sich nicht. Das Ritual schien sie schon gewöhnt zu sein. Wir standen ihr gegenüber und warteten schweigend ab … Lange Zeit bestand die Zeremonie nur aus Sprechgesängen. Dann ging die Priesterin mit schnellen Schritten um die Kuh herum und besprengte sie mit Wasser. Das tat sie vielleicht fünf oder sechs Mal … Die Kuh nahm es wiederum gelassen hin. Auf einmal blieb die Zelebrierende stehen, legte dem Tier eine Hand zwischen die Hörner und begann zu schwanken, als fühle sie sich nicht wohl. Die drei Priester traten zurück. Ungerührt ließen sie die Frau zu Boden sinken. Auch meinen Onkel Yussaf und meine Eltern schien das gar nicht zu überraschen. Sie waren ebenfalls etwas zurückgetreten. Meine Mutter hielt mich nun mit dem Rücken an ihre Brust gepresst, als wolle sie mir nahelegen, keinen Augenblick der Szene zu verpassen. Ich spüre ihren Atem noch sanft über meinen Kopf streichen. Nun schwollen die Gesänge in einem der Säle, durch die wir gekommen waren, deutlich an. Der tiefe Klang einer Trommel kam nun hinzu …

Schließlich begann die alte Frau am Boden herumzufuchteln und kehlige Laute auszustoßen. Einer der Priester kniete neben ihr nieder, um sie besser zu verstehen … Dann ging alles ganz schnell. Ich weiß noch, dass ich weinte, als er mich plötzlich aus den Armen meiner Mutter riss und neben die Frau auf die Bodenfließen legte. Sie schlug weiter um sich und stieß scheinbar unartikulierte Laute aus. Mein Körper wurde sogleich von einer Hand ergriffen – es war eine ihrer Hände … Kaum hatte sie mich berührt, war die in Trance versetzte Priesterin ruhig – und ich auch. Schweigen legte sich über den Saal. Es hielt eine ganze Weile an. Schließlich brach die alte Frau die Stille und sprach zwei oder drei Wörter ganz deutlich aus.

Sogleich wurde Benzoe über uns geschwenkt. Wir lagen noch immer am Boden. Dann trug mich einer der Priester, diesmal sehr sanft, bis tief ins Naos12 hinein. Dort setzte er mich wieder vor eine Reihe von Gegenständen und Tontafeln, die denen vom Vortag ganz ähnlich waren. Während ich zu Boden blickte, hörte ich, wie seine Schritte sich entfernten … und auch die der anderen … Zuletzt quietsche ein Türflügel. Dann gab es ein kurzes Klacken.

Es war alles so wirr. Im Dämmer sah ich kaum etwas. Wo waren meine Eltern? Zum ersten Mal konnte ich ihre Anwesenheit nicht mehr spüren. Dennoch verspürte meine Seele überhaupt keine Angst … Ob das wohl an der Gegenwart dieser Dinge und Tontafeln lag, die meine Neugier weckten? Oder war ich von etwas Tieferem beseelt? Vermutlich beides … Die erste Zeit, die eine Seele in einem Körper verbringt, ist oft eine seltsame Mischung aufblitzender Bewusstseinsklarheit – die aus ihrer eigenen Vergangenheit kommt – und der gegenwärtigen Umgebung, die sie zuweilen eher verunsichert.

Ich weiß nur noch, dass ich mich sofort von einem kleinen Metallgefäß mit langem Holzgriff und einigen Tontafeln, die auf dem Boden lagen, angezogen fühlte. Unter den vielen darin eingeritzten Zeichen war auch die Darstellung eines Mannes mit ausgebreiteten Flügeln. Dieses Bild übte eine große Faszination auf mich aus. Ich krabbelte hin und legte mich darauf. Dann zog ich das Gefäß mit dem langen Griff zu mir … So fühlte ich mich unglaublich gut, daran erinnere ich mich noch genau. Ich war gleichsam überglücklich, von Ruhe und Freude erfüllt.

Dieser Augenblick dauerte sehr lange. So kam es mir zumindest vor. Ich genoss ihn förmlich. Als ein Priester mich gemeinsam mit meinen Eltern abholen kam, war es mir gelungen, mich aufzusetzen. Ich vergnügte mich damit, mit beiden Händen ganz bestimmte Gesten auszuführen, als würde ich das Unsichtbare streicheln. Dabei machte ich eine lange innere Reise – ich war irgendwo in mir – und bemerkte nicht einmal, wie Arme mich vom Boden hoben …

Den Rest des Tages habe ich nur noch dunkel in Erinnerung, als wirre Bilder und dumpfes Bewusstsein.

Das Gefühl von Fülle und Glück, das mich angesichts jener Dinge erfasst hatte, schlief zugleich mit meinem Körper in den Armen meiner Mutter wieder ein.

Nur noch ein Erinnerungssplitter ist mir geblieben: Gestützt saß ich auf einer Art Thron aus Stein, einer Versammlung singender Menschen gegenüber.

Sonst nichts … gar nichts … Nur eine schwere Nacht, die ich schlaflos in den Armen meines Vaters verbrachte, während er auf der Terrasse hin und her ging.

Nach diesen Ereignissen blieb meine Familie nur noch drei oder vier Tage im Tempel von Niten Tor. Am Ufer des heiligen Sees hinter der Anlage fanden ständig rituelle Waschungen statt. Viele Blumen wurden ins Wasser geworfen. Im Schatten der Dattelbäume, die dort wuchsen, fanden viele angeregte Gespräche statt.

Jahre später, als ich alt genug war, um es zu verstehen, erklärten mir mein Vater und Onkel Yussaf, die zu diesem Zweck eigens ernst und feierlich zusammengekommen waren, was damals in Niten Tor, im ›Lande der Roten Erde‹13 stattgefunden hatte …

Lange vor meiner Geburt hatten meine Eltern zahlreiche Zeichen erhalten, die darauf hinwiesen, dass die Seele, welche durch sie zur Welt kommen sollte, eine alte Seele mit ganz eigentümlichem Schicksal sei, das viele Veränderungen bewirken würde.

Die Neuigkeit hatte sich bei den Ältesten unserer Bruderschaft schnell herumgesprochen. Also wurde beschlossen, dass ich von gewissen Priestern schon sehr früh genau untersucht und bestimmten Tests unterworfen werden sollte, um meine Seele eventuell zu identifizieren. Zu diesem Zweck bot sich der Tempel Niten Tor mit seinen berühmten Weisen besonders an. Außerdem war er von jeher für Geburten bestimmt.

Der dort gepflegte Kultus unterschied sich zwar von unserem, doch die wahren Ältesten beiderseits der Grenze – die ›Alten aus der Wüste‹, wie man sie nannte – schauten weit über irdische Erscheinungen hinaus. Sie wussten, dass im Höchsten alle menschlichen Seelen dieselbe Sprache sprechen und dieselbe Sonne anbeten …

Es folgte eine ausführliche Sterndeutung und eingehende Prüfung uralter Tontafeln. Nachdem die Priesterin dem Gedächtnis des Unsichtbaren einen Namen entrissen und ausgesprochen hatte … und meine Seele durch ihren Säuglingskörper hindurch unter vielen Gegenständen ohne zu Zögern ein zum Feueropfer gehöriges Gefäß sowie die Gestalt eines geflügelten Mannes erkannt hatte – wurde etwas verkündet … Es wurde gesagt, dass Zerah-Usthar14 durch mich wieder in die Welt gekommen sei, um sie ›gemäß des Gesetzes der Eins‹ neu zu erwecken.

Ich wurde auf einen steinernen Sitz gehoben und mit einer scharlachroten Schärpe festgebunden. Während ich all das innerlich aus großer Distanz beobachtete, wurde ich schließlich zum Av-Shtara erklärt.15

Nach dieser Verkündigung wurde schnell beschlossen, dass wir noch eine Weile im Lande der Roten Erde bleiben sollten – und zwar nicht in einem bestimmten Tempel, sondern mal hier mal da, an verschiedenen Orten unserer Bruderschaft. Ziel war es, mich so schnell wie möglich aus dem Vergessen zu reißen und Lehrmeistern zu übergeben. Man dachte dabei an die Wüstenältesten, aber auch andere Priestertherapeuten.

Ihre Aufgabe war es, mir mein einstiges Wissen wieder nahe zu bringen und meine seelischen Fähigkeiten schneller zu entwickeln, als es ansonsten in dieser Welt möglich war. Die Rundreise meiner Familie würde sich also ›etwas länger hinziehen‹ … Am Ende waren es volle fünf Jahre.

In meiner Erinnerung war diese Reise keineswegs leicht. Bestimmend für mich war das Gefühl, in der erstickenden Enge eines zu kleinen Körpers zu leben. Es überkam mich immer wieder in Wellen. Ich fühlte mich abhängig, war gewiss, sehr viel zu verstehen, ohne jedoch ›Wissen‹ zu haben oder mich ausdrücken zu können … Eine Prüfung in Geduld und Innerlichkeit, die allerdings zu wahrhaftem Dünger für mich wurde …

So lebten wir zwischen Dörfern und Einsiedeleien und zogen von einer Therapeuten-Gemeinschaft oder kleinen Priester-Bruderschaft zur nächsten. Unser Weg führte uns vom östlichen Ufer Thebens bis ins Nildelta. Den Siegelring, den mein Vater als Empfehlung bei sich trug, brauchten wir nicht lange, sagte man mir.

Die Nachricht von der Anwesenheit eines jungen Av Shtara und seiner Familie eilte uns von einem Gau16 zum nächsten voraus. Daher standen uns alle Türen offen. Die meiste Zeit verbrachten wir in der Umgebung von Alexandria. Dort gab es am meisten Lehrmeister, die für eine adäquate Ausbildung infrage kamen.

Zunächst einmal ging es darum, verschiedene rituelle Gegenstände zu erkennen, die mir regelmäßig vorgeführt wurden, so viel weiß ich. Anschließend sollte ich so schnell wie möglich lernen, mit ihnen umzugehen.

Einer meiner ersten, starken und bedeutsamen Eindrücke war, dass es mir gelang, über einem winzigen, improvisierten Altar am Boden, ein kleines Räuchergefäß zu schwenken. Damals konnte ich noch nicht einmal aufrecht stehen. Der daraus aufsteigende Duft erfüllte mich mit Stolz. Er schien mich mit einer gewissen Würde zu verbinden, die ich in mir trug, noch ohne sie ausdrücken zu können.

Gesten, vor allem heilige Gesten, regten mein Bewusstsein und Gedächtnis an und brachten auch meinen Körper schon bald dazu, sich aufzurichten. Ich konnte noch nicht einmal sprechen, als ich bereits in der Lage war, ein paar einfache Rituale auszuführen. Einen Gegenstand oder einen Ort zu segnen … dem Feuer oder Wasser ein Opfer darzubringen … oder der Sonne jeden Morgen Rosenblüten zu reichen – all das erfüllte mich mit Glück. Zumindest so lange, bis ich merkte, dass diese spontanen Gesten und diese Geisteshaltung eine wachsende Anzahl von Menschen anzog. Sobald meine Beine stark genug waren, mich zu tragen, flüchtete ich vor dieser großen Menge, das weiß ich noch. Ich spielte den anderen dann gerne einen Streich: Es gelang mir, immer eine Möglichkeit zu finden, mich davonzustehlen und in aller Ruhe zu meinem Vater zurückzukehren … zum himmlischen Vater. Das machte mir Spaß. Ja, der Begriff des Vaters gewann schon in dieser ganz frühen Lebensphase für mich an Bedeutung. Ich hatte einfach kein anderes Wort dafür – die Vorstellung aber stieg aus meinem tiefsten Herzen auf.

Die Gesten, die ich so gerne ausführte, brachten mich Ihm nahe … Awoun17 … Seiner Gegenwart war ich mir gewiss. Er allein motivierte mich.

Meine Eltern wohnten alledem mit größter Diskretion bei, aber auch in schönster Demut – ungeachtet des Respekts, ja, der Ehrerbietung, die ihnen allerorts entgegengebracht wurde. Sie waren nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten zu Diensten. Zuweilen zelebrierten sie auch die Rituale unserer Kultur. Mein Onkel Josef Yussaf aus Ha Ramathajim, musste uns gleich nach unserem Aufenthalt in Niten Tor verlassen. Er führte ein großes Unternehmen und hatte Schiffe in Joppe18.

Zu dieser Zeit begriff ich allmählich, wer die anderen waren, die uns begleiteten. Es waren vier Söhne meines Vaters aus erster Ehe. Er war einst Witwer. Die beiden Älteren mussten sich, kurz bevor wir in die Gegend von Alexandria kamen, ebenfalls von uns verabschieden. Sie erhielten den Auftrag, in Galiläa von uns zu erzählen.

So vergingen Monate und Jahre mit Übungen und Studien, teils draußen in der Wüstenlandschaft in sengender Sonne, teils in Innenräumen mit ockerfarbenen oder kalkweißen Wänden. Manchmal lagen die Räume auch unterirdisch.

Ich lernte die Lebenszyklen der Natur und des Menschen kennen. Außerdem brachte man mir heilige Worte bei, mit denen zu den Sternen gesprochen wird. Ich lernte sogar, nachts zu wachen und zu beten, um mit der Sonne in Kontakt zu bleiben – mit jenem Vater, den ich innerlich noch immer insgeheim anrief.

Als ich mein fünftes Lebensjahr vollendet hatte, sprach ich fließend die Sprache unseres Volkes und die der Roten Erde. Die beiden Sprachen waren sich sehr ähnlich.

Dann trat ein Ereignis ein, das unserem Leben im Nildelta ein Ende setzte. Ich hatte es zwar nicht ausgelöst, es ging aber um mich. Es geschah mitten in einer wunderbar sternenklaren Nacht. Wir schliefen alle auf der Terrasse eines recht hübschen Hauses aus Lehmziegeln und Stroh, bei einer Gemeinschaft, die sich der Kunst der Salbenherstellung widmete. Wie so oft, wollte ich unbedingt in einer etwas abgelegenen Ecke schlafen. Ich weiß nicht, was mich weckte, doch plötzlich wurde ich von einem hellen Licht über mir angezogen, das sich mitten im bestirnten Himmelszelt befand. Ich dachte sofort an den Stern, der meinen Eltern zufolge die Essener schützt.19

Doch diese Erklärung reichte nicht aus. Das Licht strahlte und schimmerte viel heller und hätte sonst auch nicht genau über mir stehen dürfen. So hockte ich mich in die Mauerecke, wo ich so gerne Schutz suchte … Ich kam nicht dazu, mir weitere Fragen zu stellen oder irgendetwas zu tun. Schon sah ich eine Feuerkugel vom Himmel fallen. Wie ein Blitz ging sie auf mich nieder. Es gab keinen Aufprall, ich spürte keinen Schmerz – und hatte auch keine Angst …

Die bescheidene Umgebung unserer nächtlichen Terrasse war verschwunden … Ich stand alleine aufrecht in einem Raum aus Licht. Es war wunderbar frisch und ganz rein. Mein Atem stockte und ich glaube, ich rührte mich nicht.

So verstrichen einige kurze Augenblicke … frei von jeglichem Gedanken oder Gefühl. Dann tauchte aus dem reinen Licht allmählich eine Gestalt auf. Sie näherte sich mir und schließlich sah ich, dass sie eine menschliche Form hatte. Allerdings kam sie nicht so nah, dass ich ihre Gesichtszüge erkennen konnte.

»Awoun …?«, fragte ich innerlich mit kindlicher Unmittelbarkeit. »Awoun …?«

Die Antwort war ein Lächeln … gefolgt von Schweigen. Dann erklang in meinem Inneren auf einmal eine Stimme.

»Nein, nicht Awoun … Awoun gibt es nicht, ER IST … und Er lebt in deinem Inneren, Sananda!«

Ich glaube, darauf hatte ich nicht den geringsten Gedanken parat. So fuhr die Stimme nach einer weiteren Schweigepause fort:

»Ich wurde gesandt … um dein Herz zu streicheln, Sananda – dein Herz zu streicheln und ihm zu sagen, dass es in dieser Welt Wurzeln schlagen soll. Das ist alles, denn die Zeit ist reif … Die Sonne steht nun hoch genug an deinem Himmel. Du kannst nun lernen, mit eigenen Worten zu sprechen. Verstehst du?«

Ja, das verstand ich … doch ich nahm es weder über die Worte auf, die ich hörte, noch über die Bilder, die ich sah. Vielmehr nahm ich wahr, was dahinterstand, was unterschwellig in ihnen mitschwang. Es belebte in mir die Erinnerung an meinen vorgezeichneten Weg, wenn auch undeutlich.

Und so antwortete meine Seele in ihren eigenen Worten – in einem einzigen Schwung, ohne dass der geringste Gedanke dafür nötig war.

Daraufhin erlosch das Licht und das darin befindliche Wesen, als seien sie vom Himmelsgewölbe aufgesogen worden. Wieder saß ich mit dem Rücken an die Mauerecke gelehnt da. Ich fühlte mich lebendiger als lebendig und hatte das Bedürfnis, aus vollen Lungen zu atmen. So blieb ich bis zum Morgengrauen reglos sitzen, bis schließlich meine Mutter aufstand und ein paar Schritte auf mich zukam.

»Yussaf?«, flüsterte sie, »was machst du da?« Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Also stand ich einfach auf und ging zu ihr, um mir von ihr wie jeden Morgen etwas Wasser aus einem Krug aufs Gesicht gießen zu lassen. Sie hat nie erfahren, was ich damals erlebt habe. In mir aber war es versiegelt, ganz unabhängig von meinem Willen, sowohl die Worte, die ich gehört hatte, als auch das Erlebnis selbst.

Meryem hatte jedoch den aufmerksamen Blick jeder wahren Mutter. Als wir ins untere Zimmer des Häuschens kamen, das man uns überlassen hatte, stellte sie mir erneut eine Frage: »Was hast du denn da in der Hand?«

»Oh … nichts …«, antwortete ich ganz unschuldig. Während ich das sagte, bemerkte ich, dass meine linke Hand wirklich geschlossen war, als hielte ich darin etwas fest. Ohne lange zu überlegen, öffnete ich sie. Da lag in meiner Handfläche ein kleiner Kristall. Ich hielt ihn vor mein Gesicht. Er war von einer unglaublichen Reinheit. Sogleich stürmte ich hinaus, um ihn im strahlenden Morgenlicht zu betrachten. So etwas hatte ich noch nie gesehen … An diesem Morgen dankte ich im Stillen meiner Mutter, dass sie mir keine weiteren Fragen stellte. Sie akzeptierte einfach, dass ich ein Geheimnis hatte. Ob es wohl auf den lichtvollen Besuch zurückging, den ich erhalten hatte? Ob es an der Wirkung des kleinen Kristalls lag? Wie auch immer … noch am selben Tag äußerte ich gegenüber meinen Eltern den dringenden Wunsch, ›nach Hause‹ zurückzukehren, nach Galiläa. Sie hatten mir so oft davon erzählt, doch bewusst daran erinnern konnte ich mich nicht.

Ich hatte nicht groß darüber nachgedacht und sagte es ihnen einfach in den Worten, die direkt aus meinem Herzen kamen. Diese Worte wurden so aufgefasst, wie sie waren – wahrhaftig und notwendig. Meine Lehrmeister hatten nichts dagegen einzuwenden. Sie wussten, dass ihre Rolle damit beendet war.

Nachdem meine Eltern und meine beiden Brüder die letzten Vorkehrungen getroffen und abschließend ein paar Rituale vollzogen hatten, machte sich unsere kleine Karawane auf Richtung Norden.

Es ist einfach unbeschreiblich, was es in meinem Geist auslöste zu sehen, wie unser Dromedar und die beiden Esel sich in Bewegung setzten, um durch die Wüste zu ziehen. Nie zuvor hatte ich eine so intensive Freude empfunden. Das Gefühl von Freiheit und Fülle war dermaßen stark, dass ich wohl ein paar versteckte Tränen im Augenwinkel verspürte. Es kam für mich überhaupt nicht infrage, mich auf den Rücken eines Tieres setzen zu lassen. Ich fühlte mich als vollgültiger Mensch und wollte zu Fuß gehen! Natürlich zeigte mir mein Körper bald seine Grenzen auf …

Ansonsten kann ich mich kaum noch an diese Reise erinnern. Sie verlief ruhig. Wir wurden nur gelegentlich am Rande von Dörfern von römischen Soldaten kontrolliert. Sie waren mir bisher nie aufgefallen – und auch nicht, welches Gewicht sie hatten. Das war neu für mich. Doch ungeachtet dessen, was meine Familie dazu sagte, schenkte ich ihnen keine große Beachtung. Viel zu sehr war ich damit beschäftigt, was in meinem eigenen Herzen vorging. Es war wie ein Aufbruch oder ein Erblühen.

Als wir die ›große Wüste‹20 hinter uns hatten und uns Jerusalem näherten, war ich schon nicht mehr derselbe Mensch, der am Nilufer aufgewachsen war. In meiner Brust war etwas explodiert – und dieses ›etwas‹ gab mir das Gefühl, nicht mehr genug Raum in mir zu haben, um alles zu lieben, was mein Blick umfing.

Alles erschien mir schön und unendlich verehrungswürdig … Ich verstand überhaupt nicht, wieso man mir beigebracht hatte, die Welt sei zweigeteilt zwischen Gut und Böse.

Das war die einzige Frage, die ich mir zuweilen stellte. Noch das unbedeutendste Gesicht am Wegesrand zeugte aus meiner Sicht von Awouns Gegenwart. Das war nicht mein Verdienst, es war einfach so …

Meinen geheimnisvollen kleinen Kristall hatte ich übrigens in ein sorgfältig gefaltetes Stück Leinenstoff gelegt und in meiner Umhängetasche versenkt. Aus Angst, ihn für immer zu verlieren, wagte ich nicht einmal, ihn anzuschauen!

Der Tag, an dem wir in Jerusalem ankamen, war für mich kein besonderer Tag. Das einzig Herausragende war, dass wir Onkel Yussaf wiedersahen, an den ich mich nur noch dunkel erinnerte. Wir verbrachten zwei oder drei Nächte bei ihm, um uns auszuruhen und mit ihm auszutauschen. Als wir ihn verließen, fehlte mir sogleich sein liebevoller Blick und der intensive Moschusduft, den sein Hals und sein Bart verströmten. Sehnsucht … Zum allerersten Mal erlebte ich dieses Gefühl in ganzer Tiefe. Wieso konnte es so etwas geben? Wie konnte es sich nur in einem einnisten, obgleich mir die Welt doch so schön und vollkommen erschien? Würde meine Begeisterung irgendwann zu Ende gehen?

In dieser Verfassung befand ich mich, als mein Blick eines schönen Nachmittags auf den Gipfel eines Hügels fiel – und auf die paar bescheidenen Häuser, die dort standen.

Nie werde ich den Aufschrei meines Vaters vergessen … und auch nicht wie er den Boden küsste. Wir waren zu Hause. Auch ich war gerührt, spürte aber, noch während ich auf meinem Esel saß, dass ich hier nicht lange verweilen würde. Meine Geschichte würde anderswo weitergehen …

»Awoun … Vater«, hörte ich mich murmeln, »stell‹ mich an den rechten Ort und verleihe mir Dein Wort …«

8Yoshi-Ri oder auch Osiris. Neben Isis und Horus ist Osiris die zentrale Gottheit einer der wichtigsten Trinitäten der ägyptischen Kultur. Vgl. »Berichte von Astralreisen«, Knaur Verlag.

9Aus diesem Namen wurde später das persische ›Ishtar‹, die Bezeichnung der Venus – in diesem Kulturkreis das Gestirn par excellence.

10Das heutige Dendera.

11Die Kuh Hathor – eine der Gestalten der Muttergöttin Isis. Sie war unter anderem dafür bekannt, Frauen bei Geburten beizustehen.

12Das Allerheiligste im Herzen jedes ägyptischen Tempels.

13›Land der Roten Erde‹ – so nannten eingeweihte Essener Ägypten.

14Zerah-Usthar, eher bekannt unter dem Namen Zoroaster – oder Zarathustra – war ein Prophet, der den Mazdaismus reformierte und die monotheistische Religion des Zoroastrismus begründete. Das geschah um 1000 v. Chr. im Gebiet des heutigen Afghanistan.

15Av-Shtara bedeutet auf Sanskrit Avatar, also ›Inkarnation des Göttlichen‹.

16Gaue waren Verwaltungsbezirke im alten Ägypten.

17Awoun heißt auf aramäisch ›himmlischer Vater‹.

18Die heutige Hafenstadt Jaffa.

19Der Planet Venus, der auch Mond-Sonne genannt wurde – oder Ishtar. Vgl. Essener Erinnerungen, S. 39. Vom selben Autor. Silberschnur Verlag.

20Die heutige Wüste Negev.

3. Kapitel

Meine ersten Schritte in Galiläa

Anlässlich unserer Rückkehr wurde ein recht bewegendes Fest gefeiert.

Meine Lehrmeister im Lande der Roten Erde waren sehr anspruchsvoll, mitunter auch streng zu mir gewesen. Dennoch war ich es gewohnt, dass dem kleinen Av-Shtara, der ich angeblich war, Achtung entgegengebracht wurde. So war ich etwas überrascht, dass sich die Blicke nun eher auf meine Mutter richteten … genauer gesagt, auf ihre Füße.

Kaum war sie in den engen Straßen, wo wir leben würden, angekommen und erkannt worden, konnte Meryem keinen Schritt mehr machen, ohne dass jemand einen Schleier, ein Kleid oder einfach ein Stück Stoff auf dem Boden vor ihr ausbreitete.

Meiner Mutter wurde ganz offensichtlich ein Respekt – ja, eine Ehrerbietung entgegengebracht, deren Ausmaß ich bisher nie bemerkt hatte. Lediglich drei oder vier Menschen wandten sich bewusst von ihr ab. Es waren Frauen.

Ich verstand nicht alles, was geschah, war aber glücklich darüber. Dennoch beschlich mich zuweilen das seltsame Gefühl, nicht so recht zu wissen, was ich eigentlich mit mir anfangen sollte.

Was als spontanes Ritual höchster Ehrerbietung begonnen hatte, weitete sich alsbald zu einer kleinen Zeremonie aus. Ein alter Mann, wohl das Oberhaupt der Gemeinschaft, die ich hier kennenlernte, bestand darauf, dass meine Mutter auf einer kleinen Mauer Platz nahm. Die Füße durfte sie noch immer nicht auf den Boden setzen. Nun wurde sie mit etwas Duftwasser besprengt. Dann legten die Menschen Blumen vor ihr nieder. Anschließend gab ihr der Alte eine Schale, in der eine kräftige Flamme loderte. Meryem strich mehrmals langsam durch das Feuer und begann, ein Gebet zu murmeln. Sie schien diese Zeremonie gut zu kennen und spendete natürlich ihren Segen.

Auf einen Wink hin, setzten wir uns alle auf den Boden. Nun wurde Essen gereicht und zwar in Milch und Honig eingeweichte Gerste … Wir sollten davon kosten, um an dem besonderen Moment Anteil zu haben, so war es Brauch. Erst jetzt wurde auch meinem Vater und mir ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt, ohne dass wir etwas dafür getan hätten. In einer schattigen Ecke hatten wir es uns auf einem kleinen Steinhaufen halbwegs bequem gemacht.

»Oh, Yussaf … er ist also dein Sohn …«, rief plötzlich jemand. »Der, welcher kurz vor eurer Abreise geboren wurde, oder? Wie hast du ihn noch mal genannt?«

»Wir gaben ihm den Namen, den auch ich trage … Yussaf.«

Ich musste mich sehr beherrschen, um nicht zu widersprechen. Daran erinnere ich mich genau. Ich wollte sagen, nein … das stimmt nicht ganz. Das ist nicht mein richtiger Name … Mein Vater muss meine Körperspannung wohl gespürt haben. Er drückte sogleich meinen Arm. Also schwieg ich …

Es folgte eine Diskussion über mich, die ich nicht mit anhören wollte … Also schlüpfte ich zwischen den Leuten durch und verschwand heimlich still und leise von unserem winzigen Dorfplatz. Ich wollte einfach so sein wie die anderen Kinder in meinem Alter. Mit ihnen werde ich mich wohler fühlen, dachte ich. Ich hatte sie die abschüssige Straße herabrennen sehen, die sich den Hügel emporwand … Letztlich gesellte ich mich aber doch nicht zu ihnen. Stattdessen blieb ich unterwegs stehen, um blasslila Blumen zu betrachten, die in einer Senke üppig wuchsen. Ohne lange zu überlegen, ging ich auf sie zu. Wie schön sie doch waren! Wo ich bisher gelebt hatte, gab es keine solchen Blumen.

Schon damals hatte ich die klare Wahrnehmung einer Kraft – einer Weisheit – die alles daransetzt, auf unseren Lebensweg kleine, vielsagende Zeichen zu streuen. Es sind oft Dinge, die zu unserer sogenannten ›Umwelt‹ gehören – eine Wolkenform, ein Vogelschrei, ein Rascheln im Gras oder ein ungewöhnliches Licht … manchmal auch ein unerwartetes Lächeln.

In diesem Fall waren es ganz einfache Blumen. Ich war noch ein Kind, spürte aber, dass ein sanfter Ruf von ihnen ausging. Folglich setzte ich mich ihnen gegenüber ins Gras. Dabei entdeckte ich eine Biene, die Nektar sammelte. Ich hatte Lust, sie zu berühren, streckte also vorsichtig meinen Finger nach ihr aus, überzeugt davon, dass sie draufkriechen würde. Ich war mir dessen so sicher, dass sie es auch wirklich tat – als sei meine Haut die natürliche Fortsetzung des Blütenteppichs, auf dem sie herumschwirrte. Wie sollte ich nur dem Bedürfnis widerstehen, mich ihr mit meinem Gesicht zu nähern … wie der Freude, mit ihr zu sprechen?

Doch um die Wahrheit zu sagen, kamen die Worte nicht aus meinem Mund. Die Worte – oder eher, die sprechenden Bilder – stiegen vielmehr aus der Gegenwart der Biene selbst auf … wie reine, klare Perlen.

»Steh still und schau … Ich bin, was du bist …

Ich pflücke Sonne.

Glücklich, wer es versteht, die Masken zu lüften,

um das Licht zu schauen und aufzunehmen …

Der ist mir nah.

Glücklich und mir nah ist, wer die Schlichtheit des Gemüts besitzt, sich begeistern zu können. Freue dich, sei entzückt … lies hinter den Formen, nimm’ es auf und gib’ dich hin, durch die Sonne …«

Die Biene flog weg. Aber ich erkannte darin den Lebenshauch, mit dem ich mich verbinden wollte. Ich bewahrte einen guten Teil davon in meinem Busen, ohne mir weiter Gedanken darüber zu machen. In aller Unschuld, die meinem Alter entsprach, legte ich erneut Hand an den malvenfarbenen Blütenteppich, pflückte einen kleinen Strauß und kehrte zurück ins Dorf.

Das spontan veranstaltete kleine Fest war noch in vollem Gange, doch meine Mutter hatte sich etwas zurückgezogen. Mit dem alten Mann und mir unbekannten Familienmitgliedern stand sie unter einer Steinarkade, die einem oder zwei Häusern als Befestigung diente. Wortlos überreichte ich ihr meinen Strauß. Mit lächelnden Augen nahm sie ihn schweigend in Empfang.

Da beugte sich der Alte zu mir herab, legte die rechte Hand aufs Herz und sagte: »Einige von uns möchten sich morgen mit dir treffen, Yussaf. Wir haben gerade mit deinem Vater darüber gesprochen …«

Da ich müde war … rückte der nächste Tag schon bald heran. Ehrlich gesagt, war ich etwas verwirrt. Es gab so viele neue Gesichter zu entdecken – oder aus der Versenkung meiner Erinnerung wieder hervorzuholen. Zum Beispiel waren da meine beiden älteren Brüder, die uns einst bis Niten Tor begleitet hatten.

Während ich mit meinen Eltern so würdevoll wie möglich durchs Dorf ging, vorbei an den ärmlichen Häusern und Gärtchen, waren die Blicke vieler Gleichaltriger auf mich gerichtet. Ob das wohl später meine Freunde werden würden? Das war auf einmal mein brennender Wunsch. Allerdings wusste ich nicht recht, was das Wort ›Freundschaft‹ eigentlich bedeutete … Ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Es gab niemanden in meinem Alter, mit dem ich kleine Geheimnisse teilen konnte … keinen, dem ich mein strahlendes Kristallstück zeigen konnte. Fremd war mir nicht der Begriff von Freundschaft, sondern wie sie gelebt wurde – Tag für Tag, jeden Morgen aufs Neue.

Mir war aufgefallen, dass es mir gelegentlich einen Stich versetzte, am Strand des Nils spielende Kinder zu sehen, die halbnackt hintereinander herrannten und gellende Schreie ausstießen. War ich wirklich so anders, dass ich kein einziges Mal auf die Idee kam, einer von ihnen könnte mein Freund sein?

Auch an jenem Morgen überkam mich wieder dieses Gefühl großer Verschiedenheit. Es tat schon weh, denn ich wusste nicht, ob ich hoffen durfte … und noch weniger, ob es überhaupt richtig war, mir Hoffnungen zu machen.

Dabei sagte ich mir immer wieder, dass ich gar nicht Yussaf hieß. In gewisser Weise hatte meine Einsamkeit auch damit zu tun. Ein Name ist immer eine Tür. Der Name, den ich bei meiner Geburt erhalten hatte, engte mich ein, das spürte ich vage. Er machte mich kleiner. Doch welche Seele kann schon Freiheitsluft schätzen, solange sie nicht eine gewisse Zeit in dem Gehäuse verbracht hat, das ihr zukommt?

Kurz bevor wir die brüchige Grenzmauer aus Trockensteinen am Ende des Dorfes erreichten, fiel mir eine Gruppe von Männern auf. Sie standen vor einem alten Gebäude mit flachem Dach und weißen Wänden. Es war größer als die anderen. Dort gingen wir hin. Wir begrüßten uns mit vor der Brust verschränkten Armen. Manche umarmten sich sogar. So war es Brauch. Vor dem Gebäude liefen pickend fünf oder sechs Hühner umher. Auf ein Zeichen betraten wir es.

Kurz darauf saßen wir etwa zu zehnt im Kreis auf der festgeklopften Erde um ein Gefäß, das auf drei dicken Steinen ruhte. Dichter, weißer Rauch drang duftend daraus hervor. Er stieg zur Decke auf, wo zwischen zwei Balken ein grobes Loch geschlagen war. Meine Mutter war die einzige Frau in der Versammlung. Nun begann jemand ein Gebet anzustimmen, wie es sich bei solcher Gelegenheit gehörte. Alle stimmten mit ein. Ich kannte das Gebet gut. Es war recht kurz, aber sehr innig. Mein Vater hatte es mir beigebracht und gesagt, es käme von der Essener Bruderschaft, der wir auch angehörten. Bereits durch dieses Gebet, sagte er, unterscheiden wir uns von allen anderen im Land. Erst Jahre später begriff ich, wie gutwillig das Wort ›unterscheiden‹ aus seinem Munde gemeint war. Mein Vater hatte zwar durchaus unerschütterliche Ansichten, war aber ein sanftmütiger Mensch. Es lag ihm fern, sich mit der tolerierten, doch unterschwellig spürbaren Spaltung zu befassen, die zwischen dem Glauben unserer Gemeinschaft und dem, was in den Synagogen gelehrt wurde, bestand.

Als der Reigen ritueller Worte beendet war, wurde es still … Ich schaute auf und sah, dass fast alle Blicke auf mich gerichtet waren – in einer Mischung aus Neugier und … offenkundigem Argwohn, wie mir schien. Räuspern war zu hören, dann ergriff der alte Mann, welcher sich schon am Vortag hervorgetan hatte, das Wort.

»Der Namenlose sei mein Zeuge … Ich bete dafür, dass an diesem Ort nur die Wahrheit gesprochen wird. Wir seien erleuchtet, denn es betrifft uns alle.«

Dann drehte er sich auffällig zu mir und fügte in wohlwollendem, doch eindringlichem Ton hinzu:

»Nun, junger Yussaf, du hast gewiss bereits begriffen, dass diese Worte sich in erster Linie an dich richten … Wir wollen dich so schnell wie möglich kennenlernen, um dich als volles Mitglied in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Du bist schon viel herumgekommen … Sag’ uns doch, wer du in Wahrheit bist.«

Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, einer mir unbekannten Gegebenheit bezichtigt zu werden. Mein Kopf wurde etwas benommen … Doch dann drängte mich eine Kraft zum Sprechen. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass sie in mir war – und auch das Ausmaß dessen, was von mir verlangt wurde, längst nicht begriffen.

»In Wahrheit? … Kannst du mir sagen, was Wahrheit ist, Ehrwürdigster? Denn das hat mir noch keiner meiner bisherigen Lehrmeister beigebracht.«

Es wunderte mich selbst, dass ich das sagte. Sogleich war Unbehagen in der Versammlung zu spüren.

»Du weißt also nicht, was Wahrheit ist?«, äußerste der Alte plötzlich, ganz offensichtlich verstimmt.

»Ich weiß, dass sie nicht im Kopf ist, Ehrwürdigster. Darum kann ich nicht mit Worten, die aus dieser Körperregion kommen, darüber sprechen …«

»Und wo ist sie dann, wenn sie nicht zu den Dingen gehört, die wir lernen und verstehen sollen?«

»Was ich von ihr weiß, spricht aus meinem Herzen zu mir, aber nicht in Worten. Es spricht durch …«

»Durch …?«

»Durch das Lächeln Awouns …«

Erneut erklang allenthalben Räuspern.

»Wenn Awoun dir zulächelt … Kannst du uns dann etwas über Ihn erzählen? Was weißt du über Ihn? Was haben die Meister dir beigebracht?«

»Meine Meister haben mir nichts über Ihn beigebracht. Sie haben mich Worte gelehrt und mir Bilder und Gebete in den Kopf gepflanzt. Dafür bin ich ihnen dankbar. Ihnen habe ich auch zu verdanken, dass ich nun weiß, was aus meinem Herzen kommt und was nicht. Auch dafür halte ich sie in Ehren. Durch sie habe ich begriffen, dass alles, was existiert, in eine Erscheinungsform gehüllt ist … und dass ich mich nicht mit bloßen Erscheinungen aufhalten will. Dank ihrer habe ich eingesehen, dass Awoun in unserem Kopf ›in Erscheinung treten‹ kann, nicht aber in unserem Herzen, denn dort ist er ganz.«

»Willst du etwa behaupten, du hättest verstanden, was die Wahrheit Awouns ist, Yussaf?«

»Ich behaupte gar nichts, Ehrwürdigster. Ich kann nur leben und spüren.«

»Du bist schlau, aber … du hast meine erste Frage noch immer nicht beantwortet: Wer bist du?«