Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

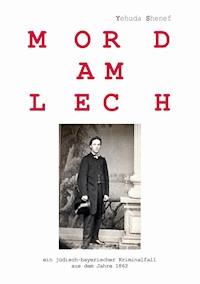

Im Sommer 1862 wurde der junge jüdische Juwelier Ludwig Elieser Bach aus Kriegshaber in Unterbergen bei Augsburg ermordet und ausgeraubt. Die Leiche entsorgte der Täter auf einer Kiesinsel im wasserarmen Lech, wo sie schon am nächsten Morgen gefunden wurde. Die Spur führt schnell in das benachbarte Dorf, wo das Opfer nachmittags zuletzt von mehreren Zeugen gesehen wurde. Der mehrfach vorbestrafte Täter war sehr schnell ermittelt, versuchte dann jedoch den Raubmord mit antisemitischen Vorwürfen gegen den Toten zu rechtfertigen, um seine Haut zu retten. So unterstellte er, dass die Juden im Falle seiner Hinrichtung seinen Leichnam kaufen wollten, um an sein Blut zu kommen. Das Buch berichtet ausführlich über den authentischen Fall, der damals weit überregionale Aufmerksamkeit erregte und zahlreiche Gerichtsschreiber zum Prozess nach München lockte. Ausführlich rekonstruiert werden Lebensumstände von Opfer und Täter, ihr familiäres und gesellschaftliches Umfeld in der Endphase des souveränen bayerischen Königreiches, in der Moderne und Emanzipation, aber auch der Antisemitismus entstanden. Mit akribischen Recherchen und einer Fülle authentischer Zeugnisse gelingt es, auf nüchterne Weise Motive und Ursachen zu ergründen, den Zeitgeist zu erfassen und den Leser zum Zeitzeugen zu machen. Zur Abrundung gibt es Einblicke über die Stellung der Juden in der deutschen Kriminalistik des 19. Jahrhunderts, in welcher manche, auch heute noch verbreitete Vorurteile an Hand von amtlichen Statistiken in objektiven Licht erscheinen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

* * *

“We choose our next world through what we learn in this one.”

(Richard Bach – Jonathan Livingston Seagull)

Das Buch verdankt sein Zustandekommen

Margit Hummel, Chana Tausendfels, Rolf Hofmann, Mara Sakai, Ralf Rossmeissl, Tamar Eshel, Pinchas Barlev und R. Yakov Etan für ihre zahlreichen Hilfen bei Ermittlungen vor Ort, in Archiven, beim Finden weiterer, oft ungeahnter Zusammenhänge, beim Aufspüren viel zu vieler Dip- und anderer Väler und vor allem für ihre Freundschaft.

Augsburg-Pfersee,

für die 2. Auflage

Augsburg,

* * *

Inhalt

Einführung

Juden in der Kriminalistik des 19. Jahrhunderts

Der Mordfall Bach im Spiegel der Presse

Die Herkunft des Mörders

Die Welt des Ludwig Bach

Die letzten Tage

Danach

Quellen

Literatur

Einführung

An einem heißen Sommertag im August des Jahres 1862 wurde der junge Juwelier Elieser Ludwig Bach aus Kriegshaber in Unterbergen am Lech aus niederen Beweggründen kaltblütig ermordet. So einmütig urteilte im März 1863 das Münchner Schwurgericht, das den Täter zum Tod verurteilte. Mit dem Versuch, der Tat ein antisemitisches Motiv zu geben, wollte der Mörder der drohenden Todesstrafe entgehen, freilich nur mit mäßigem Erfolg.

Der „Raubmord am Lech“, beschäftigte vor 150 Jahren die Presse in ganz Süddeutschland, weshalb sich fast ein Dutzend Korrespondenten im Gerichtssaal einfanden, um mehr oder minder ausführlich davon zu berichten. Ihre überraschend vielfältigen Angaben ermöglichen es uns heute, den längst vergessenen Sachverhalt, die beteiligten Personen und ihre Hintergründe zu ermitteln und zu ergründen.

Die frühen 1860er Jahre bezeichnen die Spätphase des noch souveränen Königreichs Bayern, das besonders in ländlichen Gebieten (und andere gab es kaum) noch sehr feudalistisch strukturiert war, während mit Eisenbahnen und Telegraphenleitungen bereits Stränge der Moderne das Land durchzogen, überall Fabrikpaläste aus dem Boden gestampft wurden und die Bewohner des Landes der ersten Generation angehörten, die, wenngleich auch noch zögerlich, photographisch erfasst werden konnte.

Eine für unsere heutigen Verhältnisse verblüffende Vielfalt an Lokalzeitungen versorgte ihre Leser mit Nachrichten aus der Stadt und dem Umland ebenso wie, mit einiger Verspätung aus allen Teilen der Welt, zu Beginn der 1860er Jahre etwa vom amerikanischen Bürgerkrieg. Gerade auch weil sehr viele Auswanderer aus dem bayrisch gewordenen Schwaben nach Amerika gelangt waren und regelmäßig Briefe und „Kabel“ schrieben, war das Interesse für die Zurückgebliebenen sehr ausgeprägt.

Wie für die Allgemeinheit war auch die Situation der Juden in Bayern im Wandel begriffen. Das im Juni 1813 erlassene „Edikt über die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Juden in Bayern“ aus der Feder des bayrischen Außenministers Graf Maximilian von Montgelas1 bestimmte die Rechte der Juden hinsichtlich Gewerbe, Religion und Grunderwerb. Vom eher restriktiven Charakter waren nur wohlhabende Juden ausgenommen, was bei Christen nun aber auch nicht anders war.

Gemäß der amtlichen Volkszählung lebten im Jahr 1858 in der bayerischen Distrikthauptstadt Augsburg 41.000 Menschen, etwa so viel wie im heutigen Memmingen.2 Im Mai desselben Jahres erwarb der Bankier Isidor Obermayer für die jüdische Gemeinde das Haus A 13 in der Wintergasse3. Die Straße verläuft parallel zur Ostseite der Maximilianstraße, wo sich das berühmte Fugger-Palais, das Hotel Drei Mohren, die stattlichen Merkur- und Herkules-Brunnen und damals auch eine Anzahl aktueller Bankhäuser befanden. Direkt vor der Moritzkirche war der zentrale Kutschenplatz der Stadt, der Hauptverkehrsplatz, von wo man damals ins Umland oder in andere Städte abfuhr und wo man von auswärts in Augsburg ankam. Bis zur Einführung fester Straßenbahnlinien änderte daran zunächst auch die Eisenbahn nichts.

Es dauerte tatsächlich fast fünfzig Jahre, bis nach den reichen Bankierfamilien, die sich 1803 ein dauerhaftes Wohnrecht in der Stadt erwarben, eine jüdische Gemeinde entstand. Die ersten Indizien für deren Existenz datiert Richard Grünfeld4 in das Jahr 1851, nennt dazu aber keine Quellen. Verlief die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft bis dahin zögerlich, so wuchs die Zahl der jüdischen Haushalte in Augsburg in den 1850ern stetig an. In der Wintergasse entstand dann auch die Synagoge5 im eigens für diesen Zweck umgebauten Haus, das sich über dem steilen Hunoldsberg erhob. Am 6. Juni 1861 genehmigte der Augsburger Magistrat “dass die dort wohnenden Israeliten eine Kultusgemeinde bilden und den Rabbinatssitz von Kriegshaber nach Augsburg verlegen.“ Weiter heißt es, dass sich derzeit „in der Stadt 65 Familien mit 283 Köpfen befänden“ und „weitere Übersiedlungen zu erwarten“6 seien.

Augsburger Adressbuch 1862

Die Synagoge am Hunoldsberg von Paul Tautenhahn, c. 1917

1 Maximilian Carl Joseph Franz de Paula Hieronymus Graf von Montgelas (1759-1838)

2 Zwanzig Jahre vorher, im Jahr 1839 zählte man nur 31.580 Einwohner in der Stadt, darunter „etwa 100 Israeliten“. Siehe: Geschichte der Kreishaupt-stadt Augsburg von 1808 bis 1839, Band 2, Augsburg 1840, sowie weitere Auflagen bis 1871.

3 Heute Hausnummer 11 mit Unterbau und Hof am oberen Hunoldsberg.

4 Dr. Grünfeld (1863-1931) war von 1910 bis 1929 Rabbiner in Augsburg und als Bezirksrabbiner für Bayrisch-Schwaben zuständig. Zuvor war er bereits von 1889 - 1910 großherzoglicher Kreisrabbiner in Bingen am Rhein. Seine Schrift zur Einweihung der Bingener Synagoge diente ihm als Vorlage für die zur Einweihung der Augsburger 1917.

5 Der Begriff Synagoge ist neuzeitlich und war im Mittelalter unbekannt. Man sprach von „Juden-Kirchen“, ggf. von der „Schul“, der Talmud-Schule, um genau zu sein, was sich übrigens nicht vom Lateinischen (= „Erholung“), sondern vom Aramäischen (= Prüfung, Befragung) ableitet.

6Volksbote für Bürger und den Landmann, Donnerstag 6. Juni 1861, S. 528

Juden in der Kriminalistik des 19. Jahrhunderts

Das Leben der Juden im Deutschland des 19. Jahrhunderts war bestimmt vom Bestreben nach Emanzipation, der lange verwehrten „bürgerlichen Gleichstellung“ mit den Christen. Auch in Bayern (von 1806 bis 1871 ein unabhängiges Königreich) war die Regierung darauf bedacht, die allgemein eher „ungeliebten“ Juden an christliche Ideale und Werte anzupassen, sie zu „erziehen“. Nach gängiger Vorstellung lokaler Historiker7 wurden vermögende Juden, „Fabrikbesitzer“ als Staatsbürger bevorzugt, während die Ärmeren restriktiven Matrikel-Bestimmungen unterworfen waren, die Heiraten und Geschäftsaktivitäten einschränkten.

Ganz falsch sind Bewertungen dieser Art zwar nicht, oft aber verschleiern sie mehr als sie erklären, stellen sie „die Juden“ doch außerhalb des gesellschaftlichen Kontextes, in dem sie sich nun mal aber natürlich bewegten. Es stimmt zwar, dass „die Juden“ damals nun tatsächlich keine vollen Bürgerrechte besaßen, aber wer sonst besaß sie denn? Niemand. Dass trotzdem überall die Vorstellung einer möglichst singulären Unterdrückung „der Juden“ bis heute mit einer Art religiöser Inbrunst kolportiert wird, ist zwar Blödsinn, aber wohl kaum ein bloßer Zufall. Die Motive dafür zu hinterfragen, wäre zwar wahrscheinlich nicht völlig vertane Zeit, zweckmäßiger ist es aber doch, entsprechende Schlüsse zu entkräften.

Selbstverständlich findet man jede Menge Belege für eine Diskriminierung von Juden, wenn man danach sucht. Doch ohne Rückbezug auf die Lebenswirklichkeit der Allgemeinheit bleibt eine solche Fixierung aber nur ein einseitiges Trugbild. Wenn man sich Gedanken darüber machen will, dass die Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestenfalls nur eingeschränkte Bürgerrechte hatten, muss man zunächst voraussetzen, dass solche „Rechte“ damals allgemein nur in Ansätzen vorhanden waren und auch die allermeisten Christen sie nicht kannten. Das entschuldigt nichts, erklärt aber vieles. Natürlich stimmt es, dass Juden eine Heiratsgenehmigung benötigten und dass die Matrikel8 sehr restriktiv gehandhabt wurden, doch betraf das auch Christen. Auch sie mussten erst um Erlaubnis bitten, wenn sie heiraten oder ein neues Geschäft aufmachen wollten, was oft über Jahre verwehrt wurde. Sich vorzustellen, dass Christen dies jederzeit konnten, aber nur Juden Willkür ausgesetzt waren und warten mussten, hat mit der Wirklichkeit pauschal gar nichts zu tun.

Wo die Politik der Regierung zugunsten von Klerus und Adel mit Auflagen und Winkelzügen die Allgemeinheit drückte und davon auch nur einige wenige wohlhabende Juden ausnahm, lässt sich nicht behaupten, dass diese Bestimmungen speziell gegen Juden erlassen wurden. Da Reisende einer polizeilichen Meldepflicht unterlagen, verfügten alle Tageszeitungen über Rubriken, welche Personen gerade in einem bestimmten Hotel oder Gasthof logierten, was ihr Beruf war und von wo sie kamen. Wie zahlreiche Fälle belegen, wurde dies auch tatsächlich überprüft. Sagte jemand, er fahre von Augsburg nach München und wurde dort nicht gemeldet, wurde nach einigen Tagen nach ihm persönlich gefahndet, öffentlich, auch mit Zeitungsinseraten.

Demgegenüber gab es erst um 1870 ein allgemeines Wahlrecht in Deutschland. Und anders als es der Name vermuten lässt, galt es nur für Männer die älter als 25 Jahre alt waren und nicht nach dem viel älteren amerikanischen Grundsatz „one man – one vote“ (ein … Mann – eine Stimme). Vielmehr war das Stimmgewicht in drei Klassen geteilt und von der Höhe der gezahlten Einkommenssteuer abhängig. So konnten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Sozialdemokraten in Deutschland mitunter zwar 30 % der Wähler stellen, damit aber noch nicht mal zehn Prozent der Sitze erringen. Ein berühmtes Gegenbeispiel dazu wäre der Essener Industrielle Alfred Krupp, dessen Steuerleistung ihm per Gesetz ein Drittel der Abgeordneten des Stadtrats zusprach, deren Sitze er mit weisungsgebundenen Angestellten besetzen ließ.9

Da die Massen der Wähler der „dritten Klasse“ gemäß der Einschätzung von „Experten“ ohnehin nicht die intellektuellen Fertigkeiten besaßen, um dem politischen Geschehen zu folgen, war dies bis zum Ende des Kaiserreichs 1918 in den meisten deutschen Stadt- und Landesparlamenten gängige Praxis. Lediglich der Reichstag kannte ab 1871 ein gleiches Wahlrecht für alle Männer.

Übrigens: Frauen, die in solchen Betrachtungen (auch von heutigen Frauen!) meist außen vor gelassen werden, durften in Deutschland erst ab 1919 wählen.

Die Verhältnisse im Königreich Bayern waren auch nicht fortschrittlicher, weshalb es nun keinen rechten Sinn ergibt, sich darüber zu beklagen, die Regierung habe die reichen Juden in Bezug auf bürgerliche Rechte und Freiheiten gegenüber den anderen bevorzugt. Das war allgemeine Praxis und auch bei Christen keineswegs anders, außer dass die Anzahl der quasi rechtlosen christlichen Untertanen, die der Juden bei weitem überstieg. Entsprechend weltfremd ist es auch „den Juden“ zu unterstellen, sie hätten per se eine rechtliche Gleichstellung mit „den Christen“ angestrebt. Ein jüdischer Tagelöhner war so rechtlos wie ein christlicher. Die christliche Frau durfte so wenig wählen oder gewählt werden wie die jüdische.

Durch das Ständewahlrecht verfügte das staatliche Regiment aber, die Mitbestimmung seiner Untertanen von deren Geldwert abhängig zu machen. Das führte – wenig verwunderlich – im Gegenzug dazu, dass das Streben nach Geld und Besitz zum grundlegenden Motiv der Gesellschaft insgesamt wurde. Beurteilte man Juden also in erster Linie nach dem Geldwert, so lag dies auch daran, dass die Gesellschaft – und auch heute ist das wohl kaum anders – materielle Werte ganz allgemein das Zentrum beinahe aller Interessen und Aktivitäten rückte. Zahnlücken werden seitdem weit nachteiliger als Wissenslücken beurteilt, während man scheinbar jeden Gauner achtet, wenn er nur gut gekleidet auftritt und in die Oper geht.

Die Fixierung auf Materielles beeinflusste Personenkreise, die eine wie auch immer geartete Gleichstellung von Juden mit Christen aus innerer Überzeugung ablehnten. Ihre religiösen Dogmen verlangten danach, dass „die Juden“ in jeder Hinsicht mit Makeln behaftet waren, da sie den Jesus der Evangelien nicht anerkannten. Die Tatsache, dass es den meisten Juden mehr oder minder so erging, wie den Christen, manchmal durchaus besser als dem Gros der Leute, war ihnen selbstverständlich gänzlich unerträglich, war dies doch der Beweis dafür, dass, was immer ihren eigenen Glauben ausmachte, man ebenso gut ohne ihn auskommen konnte.

Kein Wunder also, dass gerade Schreiber aus dem kirchlichen und beamteten Umfeld sich als scharfe Gegner der „Emanzipation“ äußerten, sich als Antisemiten formierten und ihren Blick dabei auf „die Juden“ auf den „Geldwert“ verengten. Juden erschienen fast ausschließlich als Protagonisten wirtschaftlich organisierter Kriminalität, im steten Kontext von Bestechung, Betrug, Übervorteilung, wenn nicht des allgemeinen Verfalls christlicher „Sitten“. Die enorm angestiegene Verbreitung von Druckschriften im Laufe des 19. Jahrhunderts eröffnete auch der Stigmatisierung „der Juden“ ganz neue Möglichkeiten, und so wurde binnen einiger weniger Jahrzehnte Geschichte um Geschichte geschrieben: fest-, … neu- und … um-. Abseits der Propaganda gab es trotzdem das alltägliche Leben und in ihm begegneten sich Juden und Christen als Freunde, Nachbarn oder Fremde. Konflikte waren, gemessen an anderen in der Gesellschaft, eher selten, aber wo es sie aber gab, befassten sich Gerichte und Zeitungen damit in der einen oder anderen Abstufung.

Trotz der gepredigten Brandmarkung „der Juden“ als „geldgierige Verderber“ zeigten zeitgenössische kriminalistische Studien im 19. Jahrhundert in der Summe eine weit unterdurchschnittliche Neigung der Juden zur Kriminalität.10 Wurden im Zeitraum von zehn Jahren zwischen 1882-1892 im gesamten Deutschen Reich genau 3.973.667 Christen wegen diverser Vergehen von den Gerichten verurteilt, so nur 38.288 Juden, obwohl es gemessen am Bevölkerungsanteil von 1.2 % „rein statistisch“ und damit 47.306 jüdische Straftäter hätte geben müssen. Im Einzelnen liest sich das dann so und so. 623 von Christen illegal geschlossenen Doppelehen standen im Zeitraum von zehn Jahren reichsweit nur zwei von Juden verursachte Doppelehen gegenüber, obwohl es proportional hätte 7 Doppelehen geben müssen. Bei Vergehen gegen Paragraphen des „Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie“ waren Juden hingegen um ein Drittel häufiger verurteilt worden (nämlich 24-mal gegenüber 18 zu erwartenden Fällen), als Christen, von denen 1.531 Beschuldigte von Gerichten verurteilt wurden. Auch die Zahl der Juden, die man wegen Beleidigung oder Meineid verurteilte, lag doppelt so hoch als erwartbar war. Was genau aber wollte das nun bei 213 jüdischen Fällen im Deutschen Reich binnen eines ganzen Jahrzehnts gegenüber 9.318 christlichen Meineid-Lügnern im selben Zeitraum besagen? Dass jüdische Lügner rein „statistisch“ öfter logen als christliche? Dann aber müsste man auch das schwerwiegendere Delikt „Zweikampf“ entsprechend werten, da Juden mit insgesamt 73 Fällen die statistische Wahrscheinlichkeit nun mehr als um das 5-fache überstiegen und Schlägereien als geradezu archetypisch für Juden gelten musste, während die Zahl jüdischer Betrüger (3775 gegenüber 151.729 Christen) „nur“ doppelt so hoch lag, wie zu „erwarten“ war. Das aber hatte auch mit dem höheren Anteil von Juden in Handel und Gewerbe zu tun. Dort freilich war der Anteil krimineller Juden schon wieder deutlich unterhalb der Quote christlicher Kaufleute. Statistiken lassen sich eben nach Wunsch aus dem Gesamtkontext nehmen.

Widerstand gegen die Staatsgewalt leisteten deutsche Juden reichweit in zehn Jahren nur in 12 Fällen, obwohl ihnen die Statistik 43 Fälle „zugestanden“ hätte. Auch in Bezug auf „Unzucht mit Gewalt, an Kindern, Behinderten oder Bewusstlosen“ blieben die Juden hinter den Erwartungen weit hinter der statistischen Vorgabe der christlichen Bevölkerungsmehrheit zurück, erreichten die Juden doch nur ein bloßes Achtel der Quote christlicher Schänder. Noch niedriger war der Anteil der jüdischen Räuber, Totschläger und Mörder. Reichsweiten 1.411 christlichen Mördern in zehn Jahren stehen so nur zwei jüdische gegenüber, obwohl es rechnerisch 17 hätte geben müssen. In den verschiedenen Delikten der Kategorie Raub, Diebstahl, Erpressung und ähnlichen Vergehen, die das propagierte Klischee der Antisemiten „den Juden“ nur zu gerne als „typisch“ andichten wollten, lagen Juden stets nur etwa bei einem Drittel der Quote, die von der christlichen Mehrheit erreicht wurde. Den zwei-komma-acht-millionen christlichen Straftätern in diesem Feld standen nur 14.918 jüdische gegenüber, obwohl proportional die Ziffer bei 34.122 liegen, also 2 ½ mal höher hätte ausfallen müssen.

Ein relevantes Detail ist übrigens auch der Sachverhalt, dass in etwas mehr als sechs von zehn Fällen, jüdische Verbrecher sich Juden als Ziel ihrer Untaten wählten. Anders sieht es aber mit der Quote aus, wenn Juden nicht Täter waren, sondern Geschädigte. Den amtlichen Statistiken gemäß waren Juden fast viermal Mal häufiger von christlichen Gewaltverbrechern betroffen, als dies statistisch wahrscheinlich gewesen wäre. Noch häufiger waren übrigens Einbrüche von Christen in jüdische Häuser, Raub, Erpressung, Diebstahl und gar nicht so selten Entführung, räuberische Erpressung, schwere Körperverletzung und schließlich auch Totschlag und Mord. Wo Juden nicht selbst die direkten Geschädigten von Verbrechen waren, sorgte wohl das allseits in Umlauf gebrachte „Geld-Image“ dann doch zumindest dafür, dass Ganoven ihnen Diebesgut zum Kauf anboten. Das konnte einzelne Juden in den Verdacht der Mittäterschaft oder der Hehlerei bringen, weshalb viele jüdische Händler verständlicherweise gar nicht so erpicht auf Schnäppchen waren, wie das Vorurteil glauben machen will. Wie dem auch sei, von Verwicklungen aller Art, vom einfachen Diebstahl bis zum heimtückischen Raubmord künden zahlreiche Fälle aus der Region, die in heimischen Zeitungen Erwähnung fanden.

Liste 1836 lizensierter Augsburger jüdischer Hausierhändler

Im Laufe des 19. Jahrhunderts waren Straftaten zwar tatsächlich an der Tagesordnung – es gab sie fast täglich und fast überall – doch obwohl in manchen Fällen einige wenige Täter durchaus eine erstaunliche Brutalität an den Tag legten, wirkt die Mehrzahl der Fälle im Vergleich mit heutigen Verhältnissen eher harmlos. Natürlich könnte man ganze Bände mit zeitgenössischen Berichten füllen und unter verschiedenen Gesichtspunkten wurde das in Ansätzen auch schon unternommen. Häufiger aber eher mit der Absicht zu verdunkeln, als zu erhellen.

Zu den Tatsachen – die man je nach Blickwinkel traurig oder lustig finden kann – gehört der Umstand, dass Antisemiten sich ihr Weltbild nicht nur gedanklich zurechtbiegen, sondern ihre Belege auch nach Belieben zusammenfälschten, darauf hoffend, dass unbedarfte Menschen ihre Werke nicht hinterfragen, sondern schon bereitwillig glauben wollten. Ggf. reichte dazu bereits der Anschein dessen, was man heute wohl „Insider-Wissen“ nennen würde. 1823 wartete so etwa ein gewisser Karl Stuhlmüller mit einem Werk auf, dessen Titel gewiss neugierig stimmen musste: „Vollständige Nachrichten über eine polizeiliche Untersuchung, gegen jüdische, durch ganz Deutschland und dessen Nachbarstaaten verbreitete Gaunerbanden“. Schon der Titel verspricht den Nachweis zu erbringen, dass das Land von einem jüdischen „Gauner-Geflecht“ überzogen sei. Namens- und Ortsregister inklusive, bietet das in großer Schrift bedruckte 331 kleine11 Seiten umfassende Büchlein aber wenig eigentlichen Text.

Der Autor wird im Untertitel als „Königlich Baierischer Polizey Commissair, Vorstand des Zwangsarbeitshauses in Plassenburg, Mitglied des Civildienst-Ordens der Baierischen Krone“ bezeichnet. In den Folgejahren finden sich noch zwei weitere Schriften12 unter dem Namen K. F. Stuhlmüller und der Angabe, der Autor sei polizeilicher Kommissar und Leiter des Zuchthauses in Plassenburg bei Kulmbach. Nun gab es zwar die Anstalt13 damals tatsächlich, jedoch ist es schwieriger einen Anstaltsleiter namens Stuhlmüller zu finden. Zur Zeit der Veröffentlichung seiner Büchlein, hießen die Leiter jener Einrichtung, die in der lokalen wie überregionalen Presse in ganz unterschiedlichen Kontexten immer wieder mal erwähnt wurde, Groß und Hayen. Nun wäre es wohl denkbar, dass es Stuhlmüller als Kommissar oder als Stellvertreter, als Sekretär oder gab, er aber für die Buchsignatur seinen eigenen Status ein klein wenig „aufwertete“. Für einen Kommissar, der aber die mutmaßliche Hochstapelei anderer aufs Korn zu nehmen vorgab, wäre das ein doch eher eigenartiges Vorgehen und unglaubwürdiges Verhalten und hätte kaum das Wohlwollen seiner Vorgesetzten gefunden. Denkbar wäre hier aber auch manch anderes, zumal Stil14 und sogar Inhalt des Werkes in weiten Teilen andere Werke kopierten, welche seit langem in geringen Auflagen kursierten. Die Existenz eines Karl Stuhlmüller aus Plassenburg lässt sich belegen, aber eben nur als Beamter im Zollamt, der Zeitungsberichten gemäß 1832 starb und zu Lebzeiten nur mit Angaben zur Exportmenge an Kaffee oder Zucker nach Bayern in der Presse Erwähnung fand. Das aber, wird, wie man sich denken kann, nicht wirklich viele Leser besonders interessiert haben. Auf Titelseiten schaffte er es damit jedenfalls nicht. Im Gegensatz dazu gibt es keine einzige Nachricht, die seinen Namen mit der besagten Anstalt in Verbindung bringt oder ihn als polizeilichen Kommissar erwähnt.

Anders als Stuhlmüller wird das auf 1823 datierte Buch vor den 1840er Jahren von niemanden erwähnt. Wesentlicher als die fragwürdigen Umstände sind die inhaltlichen Mängel des Werkes, falls man überhaupt davon sprechen kann. Zwar heißt es in der Einleitung, dass das Buch „nicht für den Buchhandel“, sondern nur zum „internen Polizeigebrauch“ gedacht sei, sozusagen, als Milieustudie, demgegenüber hat sich, von antisemitischen Autoren abgesehen, niemand je auf das Werk berufen, welches im Stile eines unter erfundenen „jüdisch“ klingenden Pseudonym schreibenden „Feitel Itzig Stern“15 angebliches jüdisches „Insider-Wissen“ preisgibt. So findet sich nun auch beim „Stuhlmüller“ ein entsprechendes Glossarium mit vorgeblich „enthüllendem“, aber nur auf holprige Weise antisemitisch unterlegtem „jüdischen“, „gaunersprachlichen“ Vokabular16.

Wesentlicher als dies alles nun ist der Umstand, dass die am Ende des Buches als

„Register über die in diesem Werkchen vorkommenden merkwürdigen Ortschaften und Gegenden“

aufgelisteten Orts- und Namensregister genannten Personen und Zuordnungen, wenigstens für die Region um Augsburg nachgeprüften Namen samt und sonders unbekannt und ungereimt sind. Mit ganz wenigen Ausnahmen lassen sich die im Buch gemachten Angaben nicht konkreten Personen aus Augsburg, Kriegshaber, Pfersee, Steppach, Schlipsheim oder Fischach zuschreiben. So tauchen Personen, die in Zeitungsmeldungen damals durchaus im Zusammenhang mit Gaunereien, Fahndungen oder Verurteilungen in Zeitungen genannt wurden, weder unter ihrem Namen noch in ähnlichen, vorstellbaren Varianten und Schreibweisen auf.

Andererseits finden sich - wohl erfundene – Personen, wie ein angeblich in Kriegshaber lebender „Jokef Kriegshaber“17 – der folgendermaßen beschrieben wird:

„48. Jokef Kriegshaber, dessen eigentlicher Name ist unbekannt.18 Wohnort: Kriegshaber, königliches Landgericht Göggingen.

Signalament: Alter 28 – 30 Jahre; Größe 5 Schuh, 9 Zoll; Statur schlank; Haare schwarz; Stirne hoch; Augenbrauen braun; Augen schwarz; Nase gewöhnlich; Mund proportioniert; Zähne gesund; Kinn oval; Bart schwarz und mittelmäßig; Backenbart schwarz und stark. Gesichtsform länglich; Gesichtsfarbe bleich. (Sein) Gaunergewerbe: Chalf, Schottenseller und Chasimenhändler.

Er treibt sein Gaunermetier vorzüglich in Altbaiern, wo er sehr bedeutende Geschäfte macht. Er ging längere Zeit mit Moses Hirsch Levi, Itzig Engländer und dessen Sohn Löb Englisch auf Chilfen und Chasimen herum. In der Gegend von Landsberg soll er vor 5-6 Jahren einen sehr bedeutenden Chasimenhandel gemacht, und auch gechilft haben. Es ist hierorts nicht bekannt, wo er in Untersuchung gesessen ist. Er geht übrigens sehr elegant einher, was er zu seiner Art Gaunergewerbe braucht; treibt auch zum Schein einen Handel und ist übrigens ein starker Spieler.“

Damit endet die Beschreibung. Fehlte eigentlich nur die wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft des „Jokef Kriegshaber“ – das Fiktionale. Natürlich ist es nicht abwegig sich vor fast zweihundert Jahren einen jungen etwa 1.75 m großen Juden mit dunklen Haaren und Bart vorzustellen, der vielleicht mit Namen Jakob hieß. Vielleicht ja auch nicht. Den eigentlichen Namen kennt der akribisch arbeitende Kriminalist nicht. Da er aber meint, dessen Wohnort Kriegshaber zu kennen, eine für damalige Verhältnisse durchaus hinreichende Beschreibung seiner äußerlichen Erscheinung wie auch die (nämlich: „elegante“) Art seines Auftretens darstellen konnte und schließlich auch noch wusste, dass jener Jokef „zum Schein“ sogar auch eine Handlung betrieb, ist es ein Rätsel, warum die Identität unklar bleiben konnte. Jeder Stallbursche hätte das ermitteln können, im Handumdrehen. So aber bleibt nur der „Typus“ eines dunkelhaarigen bärtigen Juden um die 30, der aus Kriegshaber stammt, ein Geschäft betreibt und vielleicht Jakob heißt. Was läge da nun näher, als generell vor Juden in und aus Kriegshaber in Acht zu „warnen“? Ansonsten reicht es, dass der mutmaßliche Gauner vor 5 oder 6 Jahren einen „bedeutenden Chamisenhandel“, ab und an auch „gechilft“ habe.

Was das sein soll? Augenscheinlich nichts, was sprichwörtlich bekannt geworden oder geblieben wäre.

„Chamisen“ wird definiert als „Diebstahl von eingewickelten und versiegelten Gold oder Pretiosen, gegen schnelle Austauschung anderer, äußerlich ähnlicher Pakete, in welchen Bley oder Kupfer enthalten ist“ – was wir „stilistisch“ von Agenten- oder Mafia-Filmen her kennen – während nun „Chilfen“ erläutert wird als: „beim Geldaussuchen stehlen“, was das auch genau genommen heißen mag.

Im Glossar stehen auch noch andere Techniken wie „Dorfdrucken“, was heißen soll „im Gedränge aus den Taschen stehlen“ oder das begrifflich wenigstens halbwegs bekannte „Neppen“ definiert als „unächte Waaren für gute und ächte verkaufen“. Das wäre in etwa das, was man heute in der EU etwa „den Chinesen“ als Produktpiraterie unterstellt.

Sicher, es gab entsprechende Gaunereien nun tatsächlich – und allem Anschein nach gibt es sie auch heute noch so und ähnlich, doch wo sie es begrifflich schon nicht sind, was daran macht irgendetwas „typisch jüdisch“ ...? Begriffe wie „Fleischmann“ für „Verräter“ oder „“Schottenfellen“ für „Diebstähle in Kaufmannsbuden auf Messen und Märkten oder in Kaufläden“ ..? Was ist an einem „Drehrum“ genannten Instrument (angeblich das „jüdische“ Geheimwort für einen „Nachschlüssel“, den man sich „heimlich“ beschafft, um jemanden beizeiten auszurauben) eigentlich „jüdisch“ und was schließt aus, dass dabei rein gar nichts, auch „christlich“ sein könnte?

Der unter der Nummer 36 beschriebene „Löbche Steppach, eigentlich Löb Ullmann“ mit dem Geburtsort: „Steppach“ scheint uns nun allerdings doch bekannt zu sein. Sein Alter wird mit 41 Jahren angegeben, seine Größe hingegen mit 5 Fuß und 5 ½ Zoll, was etwa 1,68 m entspricht. Bei ihm könnte es sich durchaus um jenen Löb Ullmann handeln, der im Spätsommer 1803 die Vorstände der jüdischen Gemeinden in Pfersee, Kriegshaber, Steppach und vielen anderen jüdischen Gemeinden fälschlich denunzierte illegale Gelddruckereien zu betreiben. Löb Steppachers falsche Anschuldigungen waren der Vorwand dafür, zahlreiche Juden über viele Monate unter „kafkaesken“ Bedingungen in Eisenhäusern, wie in Günzburg festzuhalten, wovon der eindringliche Bericht des Pferseer Gemeindevorsitzenden Ber Ulmo19 zeugt. So saß der mehrmals schon einschlägig auffällige Löb Steppach als Mitglied einer überführten Gaunerbande (die überwiegend aus Christen bestand) im Donauwörther Gefängnis, als er die Chance erkannte und nutzte, mittels Denunziation von Verwandten und Bekannten, die seine Untaten nicht zu decken bereit waren, sich zum einen an ihnen zu rächen, aus der Haft entlassen zu werden und dazu noch eine stattliche Belohnung zu bekommen. Erst nach monatelangen, völlig vergeblichen Untersuchungen und auch auf Druck der damals dafür noch zuständigen Regierung in Wien, mussten die völlig voreingenommenen Ermittler die Unschuld der Verhafteten letztlich zugeben und die Inhaftierten freigelassen werden. Als dann auch die Ermittler ausgetauscht wurden, geriet sodann der Denunziant selbst in den Blickpunkt der Ermittlungen. Der als Kleinkrimineller öfter aufgefallene Löb Steppacher gestand dann nach einigem Hin und Her seine Lügen und nannte private Rachsucht als wesentliches Motiv. Was weiter aus ihm wurde, war lange nicht bekannt geworden. An seinem Heimatort Steppach wurde aber notiert, dass im Jahre 1823 zum Katholizismus übertrat und nunmehr mit Namen Philipp Ignatz Maria Monti, bzw. Ignatz Monti hieß. In Rom war er in die Dienste Kardinals getreten. Der letzte Hinweis stammte aus dem Jahr 1831, als in Augsburger Zeitungen nach ihm wegen Betrugs fahndete, nun als Ignatz Monti. Im Register des Stuhlmüller-Buches finden sich noch Angaben, die Löb Steppachers weiteren Weg, wie auch die Machart des Buches etwas erhellen. Demnach war er (damals) bereits 41 Jahre alt, in Steppach geboren und etwa 1.68 m groß. Er hatte braune Haare und braune Augen. Seine Nase war „klein“, der Mund „aufgeworfen“. Das Kinn war „rund“, Bart und Backenbart hingegen waren „schwach“. Besondere Kennzeichen: „An der linken Hand ist der kleine Finger krumm, und hinter dem rechten Ohr hatte er eine Drüse“ … und sein „Gaunergewerbe: Schränke“20 Weiter heißt es zu ihm, dass er am 25. Juni 1806 wegen Räubereien und Einbrüchen 15 Jahre im Zuchthaus von Lichten (Kreis Ansbach) saß und daraus am 12. Juli 1821 entlassen wurde. Kurz nach seiner Entlassung wäre Löb mit einem Reise-Pass zu den örtlichen Behörden gekommen, um nach Philadelphia zu reisen, jedoch sei dann aber vermerkt worden, dass er in Düsseldorf „des Landes verwiesen worden sei … sein gegenwärtiger Aufenthalt und Tun und Treiben sind hierorts nicht bekannt.“ Nun, eine Anfrage in Steppach hätte genügt, um die Unklarheit zu beseitigen. Den Weg nach Philadelphia hatte er wohl nicht angetreten, jedoch kam er nach Italien, ließ sich dort taufen und wurde zum Diener eines römischen Kardinals. Da er nun aber schon kein Jude mehr war, ist es nur verständlich, dass die weitere Biographie des Gauners für das zitierte Werk ohne Interesse und Erwähnung bleibt. Als Steppacher im Herbst 1803 als Denunziant in Erscheinung trat, war er 21 Jahre alt, als Ber Ulmo im folgenden Frühjahr aus der Haft entlassen wurde sodann 22 Jahre. Daraus wurde gefolgert, dass Löb Steppacher irgendwann zu Beginn des Jahres 1782 geboren wurde. Die Altersangabe von 41 Jahren passt demnach für das Jahr 1823.

Schon wegen der übereinstimmenden Datierung ist es naheliegend, dass der genannte Löb Ullmann aus Steppach mit dem gleichnamigen Denunzianten aus dem Augenzeugenbericht des Ber Ulmo aus Pfersee übereinstimmt. Über das „Gaunerbuch“ lässt sich sagen, dass hier einige Geschichten vom Hörensagen zusammengetragen wurden, basierend auf deren Taten, die einige Jahre, auch schon mal fünf oder sechs zurückliegen konnten, überdies aber offensichtlich nur dann erwähnenswert waren, wenn sie ins gewünschte Bild passten: „Jüdische Gauner schädigen Christen“. Jüdische Geschädigte passten nicht ins Bild, ebenso wenig wie christliche Täter und auch nicht die ansonsten so sehr geschätzten Konvertiten, die das Judentum abmeldeten und sich taufen ließen. Wenn sie gar erst nach der Taufe erst zu Kriminellen wurden, was sollte das denn auch besagen? Auch Banden, in denen christliche und jüdische Gauner sich vereinten, und davon gab es einige, finden keine Erwähnung. Da Taufen oder Abwanderungen in andere Länder oder nach Amerika, wie es bei Löb Steppacher schon anklingt, keineswegs selten waren, ist es nur zu klar, dass sich in vielen Fällen nachvollziehbare Spuren verloren. Umso abenteuerlicher und unseriöser war demgemäß aber das Ansinnen des Autors, eine auf bloße Abstammung vom Judentum beruhende Kriminalgeschichte zu enthüllen, die dann aber im Einzelfall wesentliche Lücken aufweist, oder wo sie nicht rein fiktional ist, über Vermutungen kaum hinaus kam. Dass das überwiegend Anekdotische letztlich aber doch auch der Zeit der Entstehung geschuldet ist, können einige Meldungen aus der zeitgenössischen Druckpresse erläutern.

Zur allgemeinen Einschätzung der Rechtslage im bayerischen Königreich gehören sicher auch Einzelfälle. Man kann mehr oder minder zufällig die Zeitung irgend eines Tages nehmen und etwa auf den Fall der ledigen Fabrikarbeiterin Monika Renner aus Kriegshaber stoßen, die „wegen Landstreicherei“ 1864 zu sechs Tagen Arrest verurteilt wurde, während die Tagelöhnerin Johanna Maier „wegen Arbeitsscheu“ nur drei Tage Arrest erhielt, der aus Augsburg stammende Tagelöhner Jakob Jäger wegen desselben „Delikts“ aber schon ganze zwei Wochen. Der Schuhmachergeselle Karl Hösle aus Fischach störte den Hausfrieden in der Wohnung des Maurers Johann Kretzer und wurde dafür zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten verurteilt. Der Metzgergeselle Georg Unger schlug im Augsburger Metzgerviertel seinen Kollegen Willi Dorner und wurde dafür zu einer Geldstrafe von 3 Gulden verurteilt. Manche Delinquenten traf man auch öfter an, so wurde der Taglöhner Jakob Jäger zwei Monate später nochmal zu zwei Tagen Arrest verurteilt, diesmal „wegen Trunkenheit“. Nur im Kontext der allgemeinen Rechtsprechung kann man Taten, Sachverhalte aber auch das jeweilige Strafmaß ermessen. Natürlich können wir dies in diesem Rahmen nicht annähernd berücksichtigen, aber eine gewisse Richtung wird man schon erkennen, wenn man weiß, dass Täter für schweren Raub, dazu zählte man solche Fälle, in welchen die Opfer mit Waffen bedroht wurden, mitunter mit der Todesstrafe rechnen mussten. Schon in minderschweren Fällen waren ihm jahrelange Zuchthausstrafen sicher, selten weniger als das berühmte „Dutzend“.

Eine kleine Auswahl an regionalen Begebenheiten, in welchen in irgendeiner Weise auch Juden verwickelt sind, mag für unseren Zweck genügen, d. h. aufzuzeigen, in was für einem kriminalistischen Milieu sich Juden damals in Augsburg und den jüdischen Gemeinden in seinem Westen bewegten, womit sie rechnen konnten und wo sie sich verrechneten.

Aus dem Jahre 1818 stammt die ausführliche Beschreibung, die am 9. August vom Landrichter Anton Carron du Val21 aus Friedberg im königlichen Amtsblatt veröffentlicht wurde:

Ausschreibung – Am 19. vorigen Monats haben sich zwei unbekannte Juden, deren Signalement22 hier nachfolgt, durch Kauf zweier dahier gestohlenen Augsburger Leihauszettel23, derer Nummer nicht ausgemittelt werden konnte, eines Diebstahl mitschuldig gemacht, welcher zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Der eine Leihhauszettel lautete auf 18 Gulden (fl.), der andere auf 14 Gulden, gegen welche zwei silberne Schnürketten in Versatz gegeben wurden, derer Beschrieb unten beigefügt ist. Der eidlich satierte Mehrbetrag über die Versatzsumme besteht in 58 Gulden. Die sämtlichen königl. Polizei-Behörden werden ersucht, auf diese Juden wachsame Spähe zu bestellen, und solche im Betretungsfalle sicher hierher ausliefern zu lassen.

Signalement der zwei Juden:

Der eine war alt, hatte schwarzgraue Haare, und einen bis an den Schluss des Kinns reichenden Backenbart, er trug einen runden Filzhut mit einem Stahlschnällchen, u. einem schwarz seidenen Bändchen, am Halse ein grün ausgefranztes Halstuch, am Leibe einen grüntuchenen Frack mit vom gleichen Tuche überzogenen Knöpfen, und ist stark blatternarbig.

Der andere Jud war noch sehr jung, glatten rötlichen Gesichts, hatte schwarze Haare, trug einen runden Hut mit langen Haaren, ein schwarzes Halstuch, und war mit einem ziemlich abgetragenen brauntüchenen Mantel bedeckt, hatte zur Auszeichnung am rechten Zeigefinger einen Allianzring mit drei Brillianten besetzt.

Das Fuhrwerk dieser Juden bestand in einem grün angestrichenen Bernerwägelchen, mit einem englisierten24 braunen Pferde bespannt, der Sitz rückwärts am Wägelchen hatte an der Lehne in der Mitte eine rot gemalte Rose, und war mit einem Spritzleder versehen.

Beschreibung der Schnürrketten:

Die eine ist von Silber, und mag wenigstens 5 ½ bairische Ehle halten, an derselben hängt ein Schatzgeld, worauf sich der heilige Michael befindet, welches wegen seinem großen Öhr sehr leicht durch die ganze Kette geschoben werden kann. An dieser Kette hängt auch noch ein silberner Ring, woran ein silberner Stift angebracht ist.

Die zweite mag eben so lang als die obige sein, ist ebenfalls von Silber, und hat einen silbernen Stift und Ohrenlöffelchen; diese ist jedoch etwas geringhaltiger, als die erste.

Friedberg, am 9. August 1818

Königlich Baierisches Landgericht

Carron du Val, Landrichter

Man fragt sich, was an der Beschreibung den Schluss nahelegt, dass es sich bei den beiden „Unbekannten“ wirklich um Juden handelte, mangelt es doch an Angaben, wie etwa zur Sprache. In heutigen Fahndungen würde es wohl heißen „xy spricht mit einem osteuropäischen Akzent“. Reichte es denn zur Charakterisierung der „Juden“ wirklich bereits aus, dass manche von ihnen „dunkle“ Haare hatten? Kaum zu glauben. Aber auch die ggf. vorhandene Vorliebe einiger Personen für die Farbe Grün wird eher kein zureichendes Indiz gewesen sein. Offenbar reichte das Metier „Pfandleihe“ und das Objekt „Silber“ bereits aus, um von „Juden“ auszugehen. Wozu denn brauchte es da weitere Angaben zur Person, etwa hinsichtlich Größe, Statur, Alter, wo doch der runde Hut als anscheinend unveränderliches Kennzeichen letztlich alle Zweifel beseitigen musste?

Aber auch die Täter waren nicht immer so einfältig wie im Dezember des Jahres 1837 (Augsburger Tagblatt), als dem Pferdezüchter und Händler Manu Dick25 bei Kriegshaber eines seiner Tiere geklaut wurde. Der Dieb, „ein Bauernbursche auf dem schönen Pferd ohne Sattel“ begegnete auf dem Weg dem Gendarmen, der seine Runde machte:

„Jeder Dieb ist gewöhnlich furchtsam, so auch dieser, er musste wohl glauben, dass man ihm im Gesichte ansehe, dass er das Pferd gestohlen habe, daher sprang er vom Pferd ab und lief querfeldein davon. Der Gendarm aber, der ihn zu Fuß niemals hätte ereilen können, setzte sich auf das Pferd und jagte, indem er sich an der Mähne desselben festhielt und dem Pferd die Sporne in die Seiten setzte, dem Flüchtigen nach, bis er ihn glücklich einholte und ihn und das Pferd hier her zurückbrachte.“

Die „Bayerische Landbotin“ berichtete im Oktober 1834 von Erpresserbriefen gegen die Gemeinde, wovon die Synagoge wie auch einzelne jüdische Anwohner betroffen waren: