5,99 €

Mehr erfahren.

Es gibt dicke Fische und kleine. Und manchmal erweisen sich ausgerechnet die kleinen als Goldfische. Diese Sache nahm eines Abends ihren Anfang, als ich Pete Barling in seiner Kneipe in der Praed Street aufsuchte, um ihm über einen an und für sich ganz unbedeutenden Auftrag, den ich für ihn bearbeitete, Bericht zu erstatten. Im Allgemeinen befasse ich mich überhaupt nicht mit solchen Dingen. Aber bei Pete Barling machte ich eine Ausnahme, weil er ein so besonders netter Bursche ist. Außerdem waren wir zusammen beim Kommiss gewesen, und es ist doch selbstverständlich, dass man einen alten Kumpel nicht im Stich lässt...

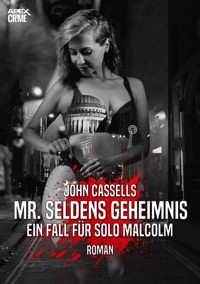

Der Roman Mr. Seldens Geheimnis um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym von Bestseller-Autor William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1966.

Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

JOHN CASSELLS

Mr. Seldens Geheimnis

Ein Fall für Solo Malcolm

Roman

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

MR. SELDENS GEHEIMNIS

ERSTER TEIL

ZWEITER TEIL

DRITTER TEIL

Das Buch

Es gibt dicke Fische und kleine. Und manchmal erweisen sich ausgerechnet die kleinen als Goldfische. Diese Sache nahm eines Abends ihren Anfang, als ich Pete Barling in seiner Kneipe in der Praed Street aufsuchte, um ihm über einen an und für sich ganz unbedeutenden Auftrag, den ich für ihn bearbeitete, Bericht zu erstatten. Im Allgemeinen befasse ich mich überhaupt nicht mit solchen Dingen. Aber bei Pete Barling machte ich eine Ausnahme, weil er ein so besonders netter Bursche ist. Außerdem waren wir zusammen beim Kommiss gewesen, und es ist doch selbstverständlich, dass man einen alten Kumpel nicht im Stich lässt...

Der Roman Mr. Seldens Geheimnis um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym von Bestseller-Autor William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1966.

Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.

MR. SELDENS GEHEIMNIS

ERSTER TEIL

Erstes Kapitel

Es gibt dicke Fische und kleine. Und manchmal erweisen sich ausgerechnet die kleinen als Goldfische. Diese Sache nahm eines Abends ihren Anfang, als ich Pete Barling in seiner Kneipe in der Praed Street aufsuchte, um ihm über einen an und für sich ganz unbedeutenden Auftrag, den ich für ihn bearbeitete, Bericht zu erstatten. Im Allgemeinen befasse ich mich überhaupt nicht mit solchen Dingen. Aber bei Pete Barling machte ich eine Ausnahme, weil er ein so besonders netter Bursche ist. Außerdem waren wir zusammen beim Kommiss gewesen, und es ist doch selbstverständlich, dass man einen alten Kumpel nicht im Stich lässt.

Pete hatte sich in den letzten fünfzehn Jahren ganz schön herausgemausert. Vor dem Krieg war er noch Angestellter in einem Westend-Club; als er aber von der Armee entlassen wurde, hatte er sein ganzes Geld zusammengekratzt und es in einer Kneipe in Stepney investiert. Inzwischen besaß er vier Lokale über die verschiedenen Stadtteile verstreut – und alle gingen ausgezeichnet. Im Laufe der Zeit hatte Pete sich nicht nur ein piekfeines Häuschen in Golders Green gekauft, sondern es auch zu einer Frau und Tochter gebracht.

Und letztere betraf mein Auftrag. Helen, Petes Frau, war vor ihrer Ehe Lehrerin gewesen. Als Enid auf die Welt kam, hatte Helen vom ersten Augenblick an eine Menge hochtrabender Pläne für die Kleine – Pläne, zu denen Pete sich niemals verstiegen haben würde; Privatkindergarten, später höhere Schule, Ballettunterricht, Reitstunden, und was weiß ich noch alles. Inzwischen war Enid neunzehn Jahre alt, und man konnte wirklich nur staunen, was ihre Mutter aus ihr gemacht hatte. Pete war so stolz auf sie, als ob sie das einzige wohlerzogene junge Mädchen in ganz England wäre und als ob er ein Patent auf sie besäße. Sie hatte ihr Abitur bestanden und besuchte jetzt eine Schauspielschule, weiß der Teufel, was der Unsinn sollte. Und da nahm das Unheil seinen Anfang.

Nichts Ungewöhnliches an sich. So etwas kommt alle Tage überall vor. Enid hatte irgendwo einen Burschen kennengelernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Sie glich einer Traumwandlerin und war in diesem Punkt völlig unansprechbar. Pete hatte, wie alle Väter, nicht die geringste Ahnung gehabt. Und als er davon erfuhr, war es bereits zu spät. Als ihm ein Licht aufging, erwartete sie ein Kind.

Pete hatte mir seine Einstellung unmissverständlich auseinandergesetzt, als er sich an mich wandte.

»Natürlich hat es uns hart getroffen, Solo – aber, was soll’s! Sie ist nicht die erste, der so etwas passiert, und sie wird auch nicht die letzte sein. Was mir gegen den Strich geht, ist, dass dieser Len Brady, in den sie sich nun einmal vergafft hat, schon mal gesessen haben soll. Ich möchte dich bitten, dich mal etwas mit dem Jungen zu befassen und alles über ihn in Erfahrung zu bringen, was von Bedeutung ist.«

»Und was wird dann?«

»Das hängt ganz davon ab, was du zutage förderst.«

»Was willst du machen, Pete? Einen Höllentanz?«

Er schüttelte den Kopf.

»Das wird sich finden. Du kennst mich, Solo. Damals, beim Kommiss, war ich bei Gott auch kein Heiliger. Aber seit ich mit Helen verheiratet bin, ist das alles anders geworden. Vielleicht ist gegen den Jungen ja gar nichts einzuwenden. In diesem Fall bin ich der letzte, der den beiden Steine in den Weg legen würde. Für Enid ist gesorgt, sie würden ihr Auskommen haben. Aber wenn er ein schmieriger Gauner ist – dann wird er sie nicht heiraten, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Nicht, wenn sie Fünflinge bekäme.«

»Ich weiß nicht, Pete, mir gefällt das gar nicht.«

»Meinst du, mir vielleicht? Aber du tust mir den Gefallen, nicht wahr, Solo? Du wirst diesem – diesem jungen Mann ein wenig auf die Finger sehen, ja? Womöglich erweist du Enid einen großen Dienst damit. Und Helen und mir auch.«

»Okay«, gab ich nach. »Für dich will ich mal eine Ausnahme machen.«

So hatte ich die letzte Woche damit verbracht, mich über einen Burschen namens Len Brady zu orientieren. Und jetzt war ich unterwegs, zu Pete Barlings Kneipe in der Praed Street, wo er im Allgemeinen abends zu finden war. Heute Abend erwartete er mich obendrein dort, denn ich hatte meinen Besuch angekündigt.

Wir hatten Anfang Dezember. Dienstagabend – um genau zu sein. Es war eine jener schneidend kalten Nächte, in denen man nur allzu gern seinen Mantelkragen hochschlägt und froh ist, beim Autofahren gefütterte Handschuhe anzuhaben. Die Straßen waren zwar nicht glatt, aber die Luft pfiff einem wie ein eisiger Hauch uni die Ohren. Ich ging gegen acht Uhr vom Büro fort – später als gewöhnlich, denn ich hatte im Tai Tung zu Abend gegessen und musste dummerweise anschließend noch einmal in der Adrian Walk vorbeifahren, weil ich meinen Bericht dort liegengelassen hatte. Einen handschriftlichen sogar, da ich – der Teufel soll es holen – nicht mit der Schreibmaschine zurechtkomme. Wieder einmal hatte ich mir felsenfest vorgenommen, in allernächster Zeit eine Stenotypistin oder einen Assistenten einzustellen.

In dieses Problem vertieft, betrat ich die Kupferkanne. Der Schankraum hatte eine beachtliche Größe, die tief heruntergezogene, rau verputzte Decke wurde von mächtigen Eichenbalken getragen. Heute Abend war es entschieden voll hier. Einen Augenblick lang blieb ich am Eingang stehen und sah mich um. An beiden Schmalseiten flackerte in je einem wuchtigen Kamin ein mächtiges Feuer. Die meisten Gäste saßen dicht gedrängt davor. Die meisten, aber nicht alle. An einem Tisch, wenige Schritte von mir entfernt, hockte mutterseelenallein ein Mann.

Vielleicht fiel er mir überhaupt nur deswegen auf. Ein Riese von einem Mann. Er musste ein wahrer Hüne sein, wenn er stand. Seine zwei Zentner wog er sicher. Das kantige Gesicht hatte eine frische, wettergegerbte Farbe, wie Menschen, die viel Zeit im Freien verbringen, sie besitzen – er war noch jung, so um die Dreißig herum, schätzte ich. Er hockte da und starrte versunken in ein Glas Whiskey.

Ich ging an ihm vorbei zur Bartheke und konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dem Burschen irgendwo schon mal über den Weg gelaufen zu sein.

Pete saß hinter der Registrierkasse und gab gerade jemandem sein Wechselgeld heraus. Als er mich bemerkte, nickte er mir lächelnd zu.

»Hallo, Solo! Da bist du ja.« Er schnipste mit den Fingern. »Bert, halt du mal die Position.«

Pete glitt von seinem Hocker, kam ans Ende der Theke herüber und hielt mir die Klappe auf. In der Wand, neben den Flaschen regalen, befand sich eine Tür. Er ließ mich an sich vorbei in den kleinen Raum dahinter eintreten. Ein Schreibtisch mit einem Telefon darauf, mehrere Sessel und ein elektrischer Heizofen. Pete schaltete den Ofen ein. »Mach es dir bequem, Solo.«

Ich nahm den Hut ab und ließ mich in den nächststehenden Sessel fallen.

Pete stand da und sah mich erwartungsvoll an. Er sah ein bisschen käsig um die Nasenspitze herum aus. Schließlich holte er tief Luft.

»Nun sag schon, Solo? Wie sieht es aus, gut oder schlecht?«

Ich zog den Umschlag aus der Tasche und legte ihn auf den Schreibtisch.

»Da steht alles drin.«

Pete befeuchtete mit der Zungenspitze seine spröden Lippen.

»Was ist er für ein Bursche, Solo? Das ist alles, was ich wissen will. Ich werde mir das, was du geschrieben hast, sorgfältig durchlesen. Aber ich muss es wissen, jetzt, in einem Wort.«

»Gut.«

Pete seufzte erleichtert auf. Seine Miene entspannte sich. Er grinste von einem Ohr bis zum anderen. Dann bückte er sich, holte eine Flasche Whiskey und zwei Gläser aus einem Schubfach und schenkte uns ein.

»Das ist ein Wort, Solo!«

Ich nahm einen großen Zug aus meinem Glas. Teufel, es ging doch nichts über einen guten, schottischen Whiskey! Genussvoll nahm ich noch einen Schluck, dann bequemte ich mich zu einer weiteren Erklärung.

»Kein Grund zur Beunruhigung, Pete. Ich bin der Sache in allen Einzelheiten nachgegangen. Dieser Len Brady ist in Ordnung. Gut, er hat einmal gesessen. Damals war er gerade zweiundzwanzig. Nach dem, was ich gehört habe, muss er da blindlings in etwas hineingetappt sein.«

»Inwiefern?«

»Raub. Er arbeitete für Toby Messer. Messer hat ihn wohl zugezogen, weil Len ein Auto beherrscht, als ob er damit verwachsen wäre. Für Len war das zugleich der Anfang und das Ende. Er lenkte den Fluchtwagen. Er wurde geschnappt, vor Gericht gestellt und zu zwei Jahren verurteilt. Alles in allem hat er noch Glück gehabt.«

»Raub«, wiederholte Pete langsam. »Solo, schön klingt das nicht. Man kann nie wissen, was diesen Typen für komische Ideen im Kopf herumspuken.«

»Da brauchst du, meiner Meinung nach, keine Angst zu haben. Der ist durch Schaden klug geworden. Ich habe mich mit dem Bewährungshelfer unterhalten, der für ihn verantwortlich war. Ich habe Inspektor Crawford, vom zuständigen Polizeirevier, aufgesucht und seinen Chef gesprochen. Alle wussten nur Gutes über ihn zu berichten. Messer hat ihn damals gezwungen, weil der Junge ihm Geld schuldete. Die Angelegenheit ist aus der Welt geschafft. Inspektor Crawford sagt, Len sei ein ordentlicher junge, von dem er die beste Meinung habe. Er glaubt nicht, dass er noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt kommen würde. Morley, sein Chef, sagt so ziemlich das gleiche. Er hält große Stücke von dem Burschen und ist jederzeit bereit, eine Lanze für ihn zu brechen. Er findet, der junge sei ja immerhin inzwischen älter geworden. Er habe seinen Fehler eingesehen und bitter bereut. Er gibt sich redliche Mühe.«

»Und was meinst du dazu?«

»Ich persönlich glaube, dass sie schon wissen werden, wofür sie sich einsetzen. Der Bewährungshelfer versteht etwas von seiner Sache. Crawford ist ein erfahrener Polizeibeamter. Na also. Und was sagen sie? Alle stimmen darin überein, dass der Junge in Ordnung ist. Das genügt für mich.« Ich sah Pete an. »Und dir sollte es auch genügen, finde ich.«

Er setzte sich auf die Tischkante und griff nach dem Telefonhörer. Dann drückte er auf einen Knopf und wählte.

»Hallo, Helen?«, fragte er. »Ich sitze hier mit Solo Malcolm zusammen. Er sagt, es sei nichts an der Sache auszusetzen.«

Ich hörte es knacken, konnte aber nicht verstehen, was sie antwortete.

»Ruf doch mal bitte Enid, Helen!«, fuhr Pete fort. »Sie soll es gleich erfahren.«

Er winkte mich zu sich heran und hielt den Hörer so, dass ich mithören konnte.

»Hallo, Enid? – Ja. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du kannst dich gleich mal ans Telefon hängen und deinem Schatz sagen, dass er sich heute Abend um zehn bei deinem alten Herrn einfinden möchte. – Das wäre alles, Kleines.«

Er legte auf und sah mich schweigend an. Lange fiel kein Wort. Dann zog er ein Bündel Geldscheine aus der Tasche. Die stopfte er mir in die Hand.

»Ich danke dir, Solo. Steck’s weg. Ein Notgroschen für schlechte Tage.«

»Wieviel ist es denn, Pete?«

»Dreihundert.«

»Das ist zu viel. Komm, nimm die Hälfte wieder.«

»Unsinn! Steck’s schon ein. Da, wo die Scheinehen herkommen, haben sie sich in guter Gesellschaft befunden. Ganz davon abgesehen, ist so etwas in Gold nicht aufzuwiegen.« Er rutschte von der Tischkante und kam zu mir herüber. »Solo, du kannst mir glauben, ich habe die letzte Woche keine ruhige Minute gehabt, vor Sorge. Da hat man nun eine einzige Tochter, tut alles für sie, was in seiner Macht steht, achtet darauf, dass etwas aus ihr wird, und dann Er schüttelte bekümmert den Kopf. »Ich war entschlossen, dem Kerl die Seele aus dem Leib zu prügeln. Jetzt sagst du, er ist okay. Wenn das kein Grund zur Freude ist.«

»Ich bin überzeugt, dass er ein ordentlicher Junge ist.«

»Genehmigen wir uns noch ein Glas.«

»Danke, nicht mehr für mich. Ich muss noch fahren. Wenn ich mit dem Wagen unterwegs bin, trinke ich nie.« Ich ließ das Geld in der Tasche verschwinden. »Dann also, besten Dank, Pete. Ich bin zwar immer noch der Ansicht, dass es viel zu viel ist – aber das liegt bei dir. Und jetzt werde ich mich mal auf die Socken machen.«

»Ein Auftrag?«

»Nein. Im Moment herrscht geschäftlich eine ausgesprochene Flaute. Aber ich muss noch bei einem alten Freund hereinschauen.«

Pete begleitete mich bis zur Tür und ließ mich in den großen Schankraum eintreten.

»Wenn mir mal was zu Ohren kommt, Solo, werde ich bestimmt an dich denken. Einverstanden?«

»Ausgezeichnet. Du weißt ja, mühsam sucht das Eichhorn seine Nahrung.«

Ich ging um die Theke herum. Der Raum war jetzt noch voller als vorhin, aber der Hüne saß immer noch allein an seinem Tisch. Ich sah ihn grübelnd an, und in diesem Augenblick fiel es mir wie Schuppen von den Augen.

Pete hatte sich bereits wieder seiner Kasse zugewandt. Er thronte wieder auf seinem Hocker und klapperte eifrig die einzelnen Posten herunter, bis die Endsumme klingelnd anschlug. Freundschaftlich lächelte er mir zu.

»Weißt du was, Solo?«, meinte er. »Ich bin so froh, mir ist ein derartiger Stein vom Herzen gefallen, dass ich am liebsten heute Abend alle freihalten möchte.«

»Für das Geschäft wäre das bestimmt nicht gut.«

»Ach, zum Teufel mit dem Geschäft! Ich bin nun mal in der Stimmung dazu.«

»Dann tu’, was du nicht lassen kannst, Pete! Aber warte wenigstens damit, bis ich gegangen bin. Ich muss von hier aus aufs Polizeirevier und möchte nicht gerade sieben Meilen gegen den Wind nach Alkohol riechen, wenn ich dort ankomme. – Und vergiss nicht, meinen Bericht zu lesen.«

»Bestimmt nicht«, sagte er. »Auf Wiedersehen dann, Solo.« Ich verabschiedete mich und fuhr zum Polizeirevier.

Zweites Kapitel

Als ich die Wachstube betrat, hielt dort gerade Bill, der diensthabende Sergeant, einem Zuhörerkreis von bestimmt einem halben Dutzend einen eindringlichen Vortrag über die in seiner siebenundzwanzigjährigen Dienstzeit bei der Polizei gesammelten Erfahrungen.

»Dienst?«, verkündete er eben. »Ihr wisst ja gar nicht, was das Wort Dienst bedeutet. Als ich so alt war wie ihr, hieß das vierundzwanzig Stunden harter Arbeit. Bett? Kannten wir gar nicht. Und, das dürft ihr mir glauben, damals haben wir keine zwanzig Scheine die Woche dafür eingesteckt. Das waren noch Zeiten! MacAllister war unser Chefinspektor und der alte Turnbull Kriminalinspektor. Wenn man es gewagt hätte, einem dieser Burschen mit Achtstundentag zu kommen, hätte ihn glatt der Schlag getroffen.«

Zufällig wandte er sich um und sah mich in der Tür stehen.

»Wenn ihr’s nicht glaubt, fragt doch Solo Malcolm. Der hat MacAllister ja auch noch erlebt. Erinnern Sie sich noch an Chefinspektor MacAllister, Solo?«

»Na, und ob!«, antwortete ich. »Der Teufel in Person!«

»Da habt ihr’s!«, triumphierte Bill. »Ich sage euch, er ließ euch selbst im Schlaf noch arbeiten. Aber eins muss ich zugunsten des alten Burschen sagen. Sich selbst schonte er bestimmt am allerwenigsten. Schuftete doppelt so viel wie jeder seiner Leute.«

»Tja, damals!«, fiel ich ein. »Da konnte man hier im Revier seine goldene Taschenuhr noch an der Kette um jeden Laternenpfahl aufhängen, sich einen vergnügten Nachmittag machen und sie abends wieder abholen.«

»Stimmt aufs Wort! Genau, was ich immer sage. Sie wollen bestimmt zum Chefinspektor? Der ist dienstlich unterwegs. Aber Maxie ist da.«

»Dann eben Maxie.«

»Er ist hinten in seinem Zimmer.«

Ich ging nach hinten durch. Maxie saß, wie üblich, am Schreibtisch und telefonierte. Maxie, das ist Kriminalinspektor Lewis, Einer der intelligentesten Burschen, die ich kenne. Wenn auch auf den ersten Blick keineswegs besonders beeindruckend. Eins-fünfundsiebzig, höchstens eins-achtzig groß. Schmales, blasses Gesicht, dunkle Augen und ein bisschen spitze Schultern, das ist Maxie Lewis. In voller Montur bringt er bestimmt nicht mehr als siebzig Kilo auf die Beine – aber davon ist jedes Gramm durchtrainierte Muskeln. Ich habe Burschen gesehen, die bei Maxies Anblick belustigt auflachten und sich mächtig stark fühlten. Aber nicht lange. Und andere, die ihn kannten, ließen sich lieber von vorneherein auf gar nichts ein. Aber es ist nicht nur seine körperliche Zähigkeit und einmalige Wendigkeit, er ist auch ein ganz heller Kopf. Eines Tages wird er von Scotland Yard geholt werden und sich dort einen Namen machen, dessen bin ich sicher. Als ich jetzt eintrat, sah er sich flüchtig um, nickte mir zu und fuhr mit seinem Gespräch fort. »Sag’ ihm, er soll endlich sehen, dass er weiterkommt mit der Sache! Man braucht dazu nichts weiter als eine fünfprozentige Atropinlösung und eine Pipette Zwanzig Minuten reichen, um das Kind zu schaukeln. Vielleicht noch zwei-, dreimal nachwaschen. Danach geht ihm jeder auf den Leim. Okay, Mike, das war’s.« Maxie legte auf und hatte nun Zeit für mich.

»Hallo, Solo.«

Ich zog mir einen Stuhl heran,

»Nanu, was soll denn das, Maxie? Hältst du neuerdings medizinische Vorlesungen?«

Maxie zwinkerte mir zu.

»Du weißt doch, Solo. Was ich nicht weiß, das gibt es nicht. – So, und welcher gute Wind hat dich zu mir hereingeweht?«

»Ist dir Jud Carver ein Begriff?«

»Carver? Den habe ich mindestens ein Jahr nicht zu Gesicht bekommen. Womit hat er sich denn dein schmeichelhaftes Interesse zugezogen?«

»Ich habe ihn heute Abend zufällig gesehen. Und da hat mich etwas stutzig gemacht.«

»Stutzig? Was denn?«

»Du kennst doch bestimmt einen Burschen namens Messer?«, fragte ich zurück.

»Toby Messer? Na, und ob! Dem habe ich doch zweimal ein Freiquartier bei Vater Staat verschafft.«

Ich erzählte Maxie von Len Brady und Enid Barling.

»Und dieser Messer hat seinerzeit den Jungen in die Sache hineingezogen. Soweit ich orientiert bin, wäre Toby Messer durchaus der Mann, ihm auch heute noch übel mitzuspielen. Messer hatte seinerzeit so einen Muskelprotz, der die schmutzige Arbeit für ihn erledigte. Wenn meine Informationen stimmen, war diese Type Carver.«

»Informationen? Tatsachen?«

»Nein. Mehr Intuition, um ehrlich zu sein. Aber ich würde den Dingen gerne etwas tiefer auf den Grund gehen.«

Maxie zündete sich eine Zigarette an und blies, wie es seine Art war, den Rauch weit von sich. Nach einer Weile blickte er auf und sah mich prüfend an.

»Hast du nicht gesagt, die Sache wäre erledigt und abgeschlossen?«

»Soweit Pete Barling weiß, ja – aber ich wüsste gerne Genaueres darüber, Maxie.«

»Und weshalb, wenn ich fragen darf?«

Ich zog das Bündel Geldscheine, das mir Pete gegeben hatte, aus der Tasche und blätterte es vor Maxie auf den Tisch.

»Nimm einmal an, deswegen.«

»Donnerwetter! Wieviel?«

»Dreihundert.«

Maxie starrte auf die Scheine. »Und wofür?«

»Für zehn Tage Arbeit«, erwiderte ich sanft.

»Herr im Himmel! Und ich verbringe hier meine Tage damit, hinter kleinen Gaunern und Bösewichtern herzujagen.« Er schüttelte traurig den Kopf. »Mir scheint, ich sitze im falschen Boot, Solo.«

»Tja, nun weißt du den Grund. Ich möchte dafür Maßarbeit liefern, verstehst du. Es ist nicht bloß das Geld. Pete hat mehr als genug davon. Es belastet mein zwar zartbesaitetes Gewissen keineswegs, es einzustecken. Aber ich möchte trotzdem mal etwas tiefer bohren, denn dieser Messer ist ein Kerl, der ohne weiteres imstande wäre, neue Schwierigkeiten zu machen.«

»Was für Schwierigkeiten?«

»Nun, er könnte zum Beispiel versuchen, Brady unter Druck zu setzen. Er könnte ihn von Jud Carver ein wenig bearbeiten lassen, damit er – nun sagen wir – gefügiger wird.«

»Keimst du Brady?«

»Nein. Ich wollte ihn nicht kennenlernen. Ich wollte vermeiden, dass er mich kennt. Aber nach dem zu urteilen, wie man ihn mir geschildert hat, ist er nicht gerade der Richtige, sich zur Wehr zu setzen. Klein, zart – an Mut fehlt’s ihm bestimmt nicht, aber er ist und bleibt nun mal ein Fliegengewicht.«

Maxie dachte darüber nach.

»Damit könntest du vielleicht gar nicht so unrecht haben«, meinte er schließlich. »Wenn du die Sache weiter verfolgen willst, triffst du Messer am ehesten in Benny Littlemans Spelunke an. Über Carver kann ich dir nicht viel sagen. Ich habe ihn ein gutes halbes Jahr nicht gesehen. Ich weiß bloß eins, dass er ein rücksichtsloser Schläger ist, der schon lange auf unserer Abschussliste steht. Soweit ich auf dem laufenden bin, liegt bei uns jedoch nichts gegen ihn vor, nichts Bestimmtes jedenfalls, nur Verdächtigungen – davon jedoch mehr als genug.«

»Was zum Beispiel?«

Maxie musterte mich abermals prüfend.

»Schön, Solo. Ich werde es dir sagen, aber es bleibt unter uns, darauf verlasse ich mich! Vor fünf, sechs Monaten ist Jim Freeman brutal zusammengeschlagen worden. Durchaus möglich, dass es auf Carvers Konto geht. Dabei ist Freeman auch nicht gerade ein Muttersöhnchen. Um ihn k. o. zu schlagen, brauchte es schon einen erstklassigen Mann. Dann war da ein Lagerhauseinbruch. In der Stag Lane. Der Nachtwächter ist dabei beinahe ins Jenseits befördert worden. Auch hier käme Jud Carver in Frage. Wir haben keine Beweise – aber wir sind so gut wie überzeugt davon. Irgendjemand hat Jackie Morris auf der Straße überfallen, ihn übel zuschanden gemacht und mit dem Geld das Weite gesucht. Also Raubüberfall. Und abermals hätte es auch Carver gewesen sein können. Morris hat seinen Angreifer nicht erkennen können. Es war bereits dunkel, als er sein Büro verließ, und er war allein. Das wär’s.«

»Steht alles auf ziemlich schwachen Beinen, Maxie.«

»Eben«, stimmte Maxie zu. »Aber du kennst es ja aus eigener Anschauung, Solo. Bei uns ist es häufig mehr oder minder ein Glücksspiel. In sieben Fällen von zehn weiß man, auf wessen Schuldkonto es geht, aber es muss schließlich auch bewiesen werden. So auch hier. Es ist durchaus möglich, dass Carver im Auftrag von Toby Messer vorgegangen ist, aber, wie ich schon sagte, versuche es mal zu beweisen.«

Jetzt war es an mir, zu überlegen.

»Ich will meine kostbare Zeit nicht damit vertun, lange nach Beweisen zu suchen, Maxie. Für mich ist Zeit Geld, das darfst du nicht vergessen. In einem Einmannunternehmen kann man sich nicht mit so etwas verzetteln. Trotzdem kann es ja nicht schaden, wenn ich mich mal ein bisschen umhöre. Am ehesten finde ich Messer in Benny Littlemans Kneipe, meintest du?«

»Könnte sein. Und wenn er nicht da ist, weiß Benny zumindest, wo er steckt.«

»Gut, ich werde es mir mal überschlafen.«

Maxie nickte.

»Sicher nicht das Dümmste. Wenn du nichts weiter als einer ungewissen Ahnung nachspürst, kann es leicht Ärger geben. Es drängt dich ja auch keiner.«

»Tja, vielleicht hast du recht. Aber es ist zumindest eine ausgesprochen starke Ahnung. Zu ausgeprägt, um sie zu ignorieren. Ich gedachte eigentlich, Toby Messer mal einen kleinen Besuch abzustatten und ihn zu warnen. Ihm zu sagen, dass er es mit mir zu tun bekommt, falls er diesem Jungen, diesem Brady, auch nur ein Härchen krümmen sollte.«

»Ich verstehe.«

»Ganz ruhig und gemütlich«, bemerkte ich. »So nach dem Motto Vorsicht ist besser als Nachsicht.«

»Vielleicht ganz vernünftig«, äußerte Maxie nachdenklich. »Aber halte die Augen offen, Solo. Lass dich auf nichts Übereiltes ein. Mehr kann ich dazu nicht sagen.«

»Ich werde deinen Rat beherzigen«, sagte ich und stand auf. »Wo steckt übrigens der alte Nick? Trinkt er sich irgendwo einen an?«

Maxie schüttelte den Kopf.

»Ist dienstlich unterwegs. Ein Mord. Heute Abend. In unserem Revier. Nick bearbeitet den Fall.«

»Wer denn?«

Maxie bohrte die Daumen in die Ärmel seiner Weste und spreizte die kleinen Finger weit ab.

»Ein Bursche namens Benton, Philipp Benton.«

»Mir gänzlich unbekannt«, meinte ich desinteressiert.

Maxie steckte sich eine neue Zigarette an.

»Versicherungsagent oder so was Ähnliches. Hatte sein Büro in der Fenner Street. Jemand hat ihm den Schädel mit einem Bleirohr eingeschlagen.«

»Und wann?«

»Anscheinend gestern. Er ist vergangene Nacht gar nicht nach Hause gekommen. Aber seine Frau hat sich deswegen weiter keine Gedanken gemacht. Er hatte häufiger außerhalb zu tun und blieb über Nacht fort. Man hat ihn heute früh gefunden.«

Das Telefon klingelte.

Ich wandte mich zum Gehen.

»Danke, Maxie. Ich mache, dass ich weiterkomme, und werde dich nicht länger von deinen Pflichten abhalten. Die Verantwortung muss bedrückend sein.«

»Genau! Du sagst es!«, bestätigte er ungnädig. »Aber, zum Teufel! Ich werde schließlich dafür bezahlt, stimmt’s nicht?«

Er lachte, wie er es so gerne tat, kurz und bitter auf. Dann endlich nahm er den Hörer ab.

»Hier Inspektor Lewis«, meldete er sich. »Ja, ich werde...«

Ich ergriff meinen Hut und verließ das Zimmer.

Drittes Kapitel

Benny Littlemans Kneipe lag in Camden Town. Er pflegte sie als Club zu bezeichnen, aber ein halbes Dutzend anderer Bezeichnungen wäre ebenso zutreffend gewesen. Durch einen großen Torbogen betrat man den Innenhof. Diesen musste man überqueren, um an der anderen Seite durch einen schmalen Gang schließlich an sein Ziel zu kommen. Früher einmal musste es ein Fabrikgebäude oder so etwas Ähnliches gewesen sein. Benny hatte es, seinen Zwecken entsprechend, umgebaut. Jetzt konnte man dort je nach Wunsch Billard oder Karten spielen, wobei Glücksspiele – auch verbotene – nicht ausgenommen waren, konnte Boxen trainieren, und was derlei nicht alltägliche Beschäftigungen mehr waren.

Es war kurz vor zehn, als ich dort eintraf. Die Neonschrift über der Eingangstür leuchtete grell in die Nacht hinaus. Von drinnen drang betäubender Lärm heraus. Ich trat ein und sah mich erst einmal um. Mindestens vierzig Burschen hingen wie die Trauben um vier Tische. Die Luft war dick zum Schneiden vor Rauch, man konnte kaum etwas erkennen. Als ich mir das Bild eine Weile schweigend betrachtet hatte, kam ein Bursche auf mich zugeschlendert.

Er war groß, dünn und hatte ein scharfgeschnittenes Gesicht.

Sein blauer Anzug spiegelte an den Nähten. Die rechte Hand steckte in der verdächtig ausgebeulten Tasche. Er nahm sie auch nicht heraus, als er sich mir näherte.

»Suchen Sie jemand bestimmten?«, erkundigte er sich keineswegs allzu freundlich.

»Ja, allerdings«, antwortete ich und blickte mich weiter gelassen um.

»Vielleicht könnte ich Ihnen behilflich sein?«

Ich überlegte kurz.

»Schon möglich. Ich möchte zu Benny.«

Er lächelte. Ein mitleidiges Lächeln.

»Gewiss. Gewiss. Das wollen viele. Das sagen sie alle. Alle kommen her, weil sie zu Benny möchten. Die Frage ist bloß – will Benny Sie auch empfangen?«

»Weshalb sollte er mich nicht empfangen wollen?«

»Ja, ja. Ich weiß. Das sagen sie auch alle.«

Ich beobachtete einen mageren Burschen, wie er sorgfältig die Spitze seines Queues mit Kreide einrieb.

»Sie scheinen über alles, was hier vorgeht, ausgezeichnet orientiert zu sein.«

»Das gehört nun mal zu meinem Beruf«, seufzte er. »Sie wissen doch, wie es so ist. In einem Etablissement wie diesem muss doch einer da sein, der für alles den Kopf hinhält. Und hier habe ich diese ehrenvolle Aufgabe.«

»Und Carver?«, meinte ich.

Plötzlich lag ein hellwacher Ausdruck in seinen Augen.

»Carver?«

»Jud Carver.«

»Kenne ich nicht. Nie gehört.«

»So? Schon möglich. Aber Benny kennt ihn. Melden Sie ihm mal, dass hier draußen ein Besucher ist, der zu ihm möchte.«

Er kniff die Augen leicht zusammen und musterte mich abschätzend.

»Polizei?«, erkundigte er sich.

»Nein.«

»Das dacht’ ich mir doch gleich. Ich kenn’ die Brüder nämlich so ziemlich alle. Einen von Ihrer Größe hätte ich bestimmt nicht übersehen. Warten Sie einen Augenblick, ich bin gleich wieder da.«

Er bahnte sich einen Weg durch die wallenden Rauchschwaden und verschwand, durch eine Tür am anderen Ende des Raumes.

Bereits wenige Sekunden später tauchte er wieder darin auf und winkte mir zu.

Ich folgte ihm durch die Tür auf einen schmalen Gang.

»Benny ist in seinem Zimmer«, sagte er dort zu mir. »Er ist beschäftigt. Aber er ist bereit, Ihnen ein paar Minuten zu opfern, wenn Ihnen damit gedient ist.«

»Das reicht vollkommen.«

Er ging voraus bis zum letzten Zimmer am Flur. Er klopfte, öffnete die Tür und steckte den Kopf hinein.

»Der Gentleman für Sie, Benny«, meldete er.

Ich trat ein. Der Raum war klein und überheizt. In einer Ecke stand ein elektrischer Ofen mit Ventilator, der auf vollen Touren lief. Das gesamte Mobiliar bestand aus einem großen Schreibtisch, drei, vier Sesseln und einem Aktenschrank.

Benny Littleman thronte hinter seinem Schreibtisch. Er war weder groß noch klein; ein untersetzter, gepflegt angezogener Bursche, dem man sein Geld ansah. Das dunkle Haar lichtete sich bereits über seinem runden, ausdruckslosen Gesicht. Neugierig starrten mich seine blauen, wässerigen Fischaugen an. Nachdem er mich lange genug gemustert hatte, nickte er befriedigt.

»Gut, Ted. Lass uns zehn Minuten allein.« Er wandte sich wieder mir zu. »Mehr Zeit kann ich leider nicht erübrigen.«

»Das reicht mir vollkommen.«

Die Tür in meinem Rücken wurde leise ins Schloss gezogen. Schritte entfernten sich den Korridor hinunter. Dann erst, als es ganz ruhig geworden war, bequemte Littleman sich, zu sprechen.

»Sie sind doch Solo Malcolm, nicht wahr?«

»Stimmt.«

»Das dachte ich mir. Bin Ihnen schon häufiger begegnet, hier oder dort. Einen Burschen von Ihrer Länge übersieht man nicht so leicht. Setzen Sie sich und schießen Sie los.«

Ich setzte mich.

Littleman stand auf und ging zum Schrank hinüber.

»Wie steht’s mit einem Drink?«

»Im Allgemeinen sage ich da niemals nein. Nur wenn ich Auto fahre. Und das ist heute Abend leider der Fall.«

Er knurrte etwas in sich hinein und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück.

»Schön. Was kann ich dann also für Sie tun?«

»Ich möchte Toby Messer sprechen.«

Er kauerte hinter seinem Schreibtisch wie ein fetter Kater und betrachtete mich schweigend.

»Weshalb?«, erkundigte er sich nach einer ganzen Weile.

»Das ziehe ich vor, Toby persönlich zu sagen.«

Er schüttelte den Kopf.

»So geht es nicht, Malcolm. Sie müssen sich mir gegenüber schon genauer äußern. Ich kann es mir nicht leisten, ein Risiko einzugehen.«

»Es handelt sich um eine rein persönliche Angelegenheit.«

Er zog die Schublade auf, holte eine Dose Salzmandeln heraus und schüttete sie vor sich auf die grüne Löschunterlage. Darm begann er langsam, eine nach der anderen in den Mund zu stecken.

»Ted erwähnte, Sie hätten von Carver gesprochen?«

»Stimmt. Ein Freund von Ihnen?«

»Wohl kaum. Sie wollen Messer also wegen Carver sprechen?«

»Könnte sein.«

Er las eine weitere Mandel auf und knabberte sie langsam. »Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber im Klaren sind – aber Toby Messer ist ein Bursche, der nicht mit sich spielen lässt.«

»Nun, wenn es nötig ist, kann ich auch meine Zähne zeigen.«

»Das ist mir bekannt. Das habe ich bereits gehört.«

Die Stille wurde eine Weile nur von dem feinen Knacken der Mandeln unterbrochen.

»Messer befindet sich zurzeit in einer, nun, Schlechtwetterperiode. Die Polizei interessiert sich für ihn. Gesetzt den Fall, ich sage Ihnen jetzt, wo er zu finden ist, und es stößt ihm etwas zu? Wie stehe ich dann da?«

»Es wird ihm nichts zustoßen.«

Abermals überlegte er einen Moment schweigend.

»Wer garantiert mir das?«

»Wenn Sie von mir gehört haben, dürfte Ihnen auch bekannt sein, dass man sich auf mich verlassen kann.«

»Natürlich«, meinte er. »Natürlich. Schön, gehen Sie zu Ike Hatch in die Darmer Street, dort finden Sie Messer. Aber eins noch, mein Junge! Er braucht nicht unbedingt zu erfahren, von wem Sie das wissen.«

»Da können Sie ganz beruhigt sein.«

Er beugte sich vor und klingelte. Ich hörte die Glocke draußen anschlagen und rasche Schritte näher kommen. Die Tür ging auf, und Ted trat ein.

»Der Herr möchte gehen, Ted«, erklärte Benny Littleman. »Zeige ihm den Hinterausgang.« Er nickte mir flüchtig zu. »Auf Wiedersehen dann. Guten Abend.«

»Danke, dass Sie mich empfangen haben«, gab ich zurück. »Guten Abend.«

Ted begleitete mich zur Hintertür. Diese führte auf eine Allee, keine zehn Meter von der Stelle, wo mein Wagen parkte, entfernt.

Ich ging die paar Schritte, stieg ein und fuhr nach Camden Town. Die Darmer Street kannte ich, weil ich dort schon einmal zu tun gehabt hatte. Sie war kurz und schmal und obendrein stockfinster. Nur eine einzige, schwache Straßenlaterne brannte. Ich stellte den Wagen unter der Lampe ab und ging bis zu einer hölzernen Tür, die sich in einer hohen Mauer befand. Daneben war ein handgemaltes Schild angebracht. Jabez Hatch – Lieferant, stand darauf.

Ein klägliches Schild, primitiv und schäbig. Ike musste es selbst gemalt haben. Ich probierte den Türknauf, er ließ sich ohne weiteres drehen. Vor mir erstreckte sich ein kleiner, dunkler Hof. Doch aus dem Fenster eines weiter zurück liegenden Hauses schimmerte Licht. Die Rollos waren zwar heruntergelassen, aber die Ritzen schlossen ja niemals ganz dicht. Vorsichtig stieg ich die paar Steinstufen hinauf und klingelte.

Es dauerte ein, zwei Minuten, dann wurde die Tür geöffnet. Vor mir stand ein hochgewachsener, hemdsärmeliger Kerl. Seine Brille hatte er auf die Stirn geschoben, in der Hand hielt er eine Zeitung.

Bedächtig musterte er mich von Kopf bis Fuß.

»Zum Teufel! Was soll denn das, um diese Zeit?«, brummte er dann.