Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Breitschopf Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sissy

- Sprache: Deutsch

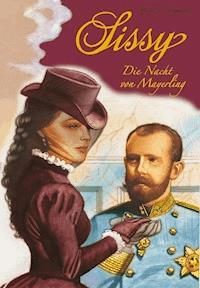

Am 30. Januar des Jahres 1889 wird das im Wienerwald gelegene Jagdschloss Mayerling zum Schauplatz eines, die Monarchie in den Grundfesten erschütternden, tragischen Ereignisses. Hier findet nicht nur eine bittersüße Liebesgeschichte zwischen Mary Vetsera und Kronprinz Rudolf ein unerwartetes Ende, sondern auch der Traum des Kronprinzen um Macht und Anerkennung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARIELUISE VON INGENHEIM

Sissy

Die Nacht von Mayerling

Autorin: Marieluise von Ingenheim

Illustration Überzug: M. Pleesz

Copyright der E-Book-Ausgabe von hiStory Publications:© Copyright 2016 by Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf GmbH,A-3420 Klosterneuburg bei WienAlle Rechte vorbehalten.Das Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.All rights reserved throughout the world.

ISBN: 978-3-7004-4435-0EAN: 9783700444350

Inhalt

Prolog

01 - Majestät gehen zum Kinde

02 - Die Königstochter

03 - Ehrgeizige Pläne

04 - Die Braut des Prinzen...

05 - Bärenjäger

06 - Die graue Eminenz

07 - Der Kronprinz in Prag

08 - Die Macht der Presse

09 - Schlechte Nachrichten

10 - Die Traumhochzeit

11 - Der Morgen danach

12 - Glück und Unglück

13 - Eine schwere Enttäuschung

14 - Dunkle Wolken

15 - Eine Ehe zerbricht

16 - Ein Ballfiasko

17 - Mizzi Caspar

18 - Eine Séance

19 - Das Liebesnest

20 - Träume und Schäume

21 - Macht und Männer

22 - Sissy und das Medium

23 - Ein geheimnisvoller Tod

24 - Fast eine Katastrophe

25 - Ein Überfall?

26 - Die Feme

27 - Jäger und Gejagter

28 - Verzweiflung

29 - Düstere Schatten

30 - Heimlicher Besuch

31 - Freund und Feind

32 - Der letzte Walzer

33 - Das Verhängnis nimmt seinen Lauf

34 - Der Verdacht

35 - Unter Beobachtung

36 - Späte Gäste

37 - Die Katastrophe

38 - Tod in Mayerling

39 - Halali

Prolog

Am 30. Januar des Jahres 1889 wird das im Wienerwald gelegene Jagdschloss Mayerling zum Schauplatz eines, die Monarchie in den Grundfesten erschütternden, tragischen Ereignisses. Hier findet nicht nur eine bittersüße Liebesgeschichte zwischen Mary Vetsera und Kronprinz Rudolf ein unerwartetes Ende, sondern auch der Traum des Kronprinzen um Macht und Anerkennung

Majestät gehen zum Kinde

Ihre Majestät war fünfundzwanzig Jahre alt, als sie „wieder zum Kinde ging”, wie man in den Bulletins des Hofes lesen konnte. Die beiden ersten Male hatte sie Töchter geboren. Die erstgeborene, Sophie, hatte kein langes Leben. An der Zweitältesten, Gisela, hing der kaiserliche Papa mit großer Zärtlichkeit, aber sie war nun einmal ein Mädchen, und wie seine Untertanen in der Doppelmonarchie sehnte auch er einen männlichen Thronfolger herbei.

Die beiden Töchter hatte man gemäß höfischem Brauch sogleich in die Kindskammer gebracht. Sissys Schwiegermutter, die Erzherzogin Sophie, tat, als habe die Mutter kein Recht auf sie. Auch jetzt wieder war Sophie, kaum dass die Nachricht von der bevorstehenden Niederkunft die Wiener Hofburg erreicht hatte, sofort nach Laxenburg geeilt und hatte in der Kirche das Allerheiligste aussetzen lassen. „Herr, lass sie einen Sohn gebären”, hatte sie davor gebetet.

Zur gleichen Stunde war in Schönbrunn etwas Fürchterliches passiert. Im Spiegelsaal des Schlosses war der mittlere, große Kristalllüster plötzlich ohne erkennbare Ursache von der Decke gestürzt und auf dem Parkettboden in tausend Stücke zerborsten. Davon wusste die Gebärende freilich nichts. Wie alle Welt hätte auch sie dies als ein böses Omen für das Schicksal des Kindes empfunden.

An diesem 21. August 1858 litt die junge Kaiserin stundenlang. Um zehn Uhr abends wurden die Wehen so stark, dass Elisabeth ein Schreien nicht mehr unterdrücken konnte. Der jenseits des Paravents versammelte Adel und die Kaiserinmutter fielen auf die Knie, um zu beten.

Frau Gruber, die Hebamme, beugte sich über die Kreißende. „Nur zu, fest pressen, Majestät!” riet sie.

Aber Sissy, in Schweiß gebadet, hörte sie kaum. Und es dauerte noch eine volle Viertelstunde, bis Frau Gruber und der Leibarzt Doktor Seeburger die erlösenden Worte sprachen.

Endlich erlöst - und endlich ein Knabe... Ein winziges, ahnungsloses Menschenkind, soeben erst geboren und schon Oberst der Armee, dazu bestimmt, eines Tages über die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, das sogenannte Zisleithanien, und die Länder der ungarischen Krone, das sogenannte Transleithanien, zu herrschen.

Der unschuldige Kleine hatte keine Ahnung davon, was ihm da in die Wiege gelegt worden war, um die und deren Inhalt sich die „Aja”, Karoline Freiin von Weiden, würde kümmern müssen. Die Kindesmutter Sissy aber vermochte in diesen Minuten nichts zu denken. Sie empfand nur dumpf ein Gefühl der Erleichterung und die wohltuende Nähe ihrer eigenen Mutter, Ludowika, Herzogin in Bayern, die in Sorge um ihre Tochter nach Wien gekommen war, um dieser in ihrer schweren Stunde Beistand zu leisten.

Doch deren Schwester Sophie, die Mutter des Kaisers und nunmehrigen glücklichen Vaters eines Thronerben, gönnte sich keine Zeit für privates Empfinden. Durch und durch Politikerin, die sie war, hatte sie für sich und ihren Gatten, Erzherzog Franz Karl, dem Thron entsagt, um ihren Sohn Franz Joseph an die Macht zu bringen. Was in der herrschenden politischen Situation - es gärte in fast ganz Europa, und auch Wien hatte seine Revolution - die vernünftigste Lösung gewesen war. Sissy, die vom Sohn Erwählte, war keineswegs die Schwiegertochter ihrer Wahl. Sie hatte sich deren Schwester Helene an dessen Seite gewünscht und war noch immer überzeugt, dass Nené - so nannte man Helene - die bessere Kaiserin gewesen wäre.

Sissy war ein eigenwilliger „Wildfang”, unsteten Geistes und mitunter eine Träumerin. Zwar schien die Tochter Gisela glücklicherweise dem Vater nachzugeraten; doch in dem Maße, in dem Töchter nach dem Vater gehen, pflegen oft Söhne Wesenszüge der Mutter zu erben.

„Er braucht eine strenge Erziehung und wird viel zu lernen haben. Und du darfst ihn nicht verhätscheln, Franz!”

„Nun, er sieht nicht gerade aus wie Jung Siegfried”, konstatierte Franz Joseph, als man ihm das rotgesichtige, runzelige, quäkende Würmlein in die Arme legte. „Aber ich hoffe, es wird noch was aus ihm werden - kein Krepierl, sondern ein richtiger Mann!”

Der das bewerkstelligen sollte, war Generalmajor Leopold Graf Gondrecourt. Er riss den Sechsjährigen mit Gebrüll aus dem Schlaf und ließ ihn bei strömendem Regen im Kronprinzengarten exerzieren. Bis sich die Mutter des armen Kindes annahm.

„Er ist ein Kind, Franz”, erklärte sie. „Begreift das hier niemand? Ein Kind, verstehst du - tut er dir, seinem Vater, nicht Leid? Andere Kinder spielen mit Gleichaltrigen, und keiner brüllt sie an mit einem Weckruf, wenn sie schlafen, während es draußen noch dunkel ist! Ihr macht ihn zu einem Nervenwrack!”

„Sissy, das verstehst du nicht. Ein künftiger Kaiser und König muss zunächst einmal ein guter Soldat sein widersprach Franz Joseph.

„Er muss vor allem ein

Franz Joseph runzelte die Stirn. „Was soll ich tun?” fragte er, überrascht durch ihre Heftigkeit, die an ihr ungewöhnlich war.

„Entlasse Gondrecourt”, verlangte Sissy mit Bestimmtheit. „Er ist nicht der richtige Erzieher für Rudi. Rudi ist ein sensibler Junge, begreift das niemand? Er könnte einmal das Reich mit Him und Herz regieren. Er würde ein guter Monarch werden - wenn man ihn lässt!”

Franz Joseph schüttelte bekümmert den Kopf. „Wir Habsburger regieren seit über einem halben Jahrtausend”, stellte er fest. „Das ist eine lange Zeit... Und sie schafft Erfahrungen, was das Regieren betrifft. Wenn sich Rudi auf dem Thron behaupten will, und das muss er, dann muss er auch hart sein können. Hart gegen andere und gegen sich selbst. Sensibilität, wie du sie verstehst, kann sich unsereins nicht leisten.”

„Hat es überhaupt schon einer von euch probiert?” spöttelte Sissy ironisch und ging erregt in des Kaisers Arbeitszimmer auf und ab.

Er legte seufzend seine Hände auf sein Stehpult. „Hätte es einer getan”, meinte er, „dann wären wir beide wahrscheinlich nicht hier - und Rudi auch nicht.”

„Du willst also Gondrecourt nicht entlassen?” fuhr sie herum, und ihre Augen blitzten.

„Ich für meine Person sehe keinen Anlass”, entgegnete er. „Aber ich sehe ihn”, erklärte sie scharf, und verließ hoch erhobenen Hauptes das Arbeitszimmer durch eine Tapetentür.

Seufzend betätigte der Kaiser die Klingel, was seinen Adjutanten davon in Kenntnis setzte, dass der nächste Audienzwerber vorgelassen werden könne.

Das war am Vormittag. Am Nachmittag wurde dem Kaiser durch Sissys Obersthofmeisterin ein Billett seiner Gattin zugestellt. Es war sonst nicht üblich, dass sie mit Franz Joseph brieflich verkehrte, und aus diesem Grund öffnete er das nach Veilchenparfum duftende Schreiben mit Unbehagen.

Was er in Händen hielt, war ein Dokument, das ihn in begreifliches Erstaunen versetzte und das bei Hof - falls sein Inhalt bekannt würde - vielleicht sogar Empörung auszulösen imstande war.

Das Schreiben, datiert mit 24. August 1865, drückte klar aus, worauf Sissy zu bestehen gesonnen war:

Ich wünsche, dass mir vorbehalten bleibe unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft, die Wahl ihrer Umgebung, den Ort ihres Aufenthaltes, die komplette Leitung ihrer Erziehung, mit einem Wort, alles bleibt mir ganz allein zu bestimmen, bis zum Moment ihrer Volljährigkeit! Ferner wünsche ich, dass, was immer meine persönlichen Angelegenheiten betrifft, wie unter anderem die Wahl meiner Umgebungen, den Ort meines Aufenthaltes, alle Änderungen im Haus etc. etc., mir allein zu bestimmen vorbehalten bleibt.

Elisabeth

Sissy erwies sich hierin - wie man heute sagen würde - als „emanzipierte Frau”. Sie war ihrer Zeit voraus und hatte mit wenig Verständnis zu rechnen.

Aber Franzl liebte sie. In seinem Herzen dachte er ja ebenso wie sie. Seiner Berufung als Kaiser gehorsam, war er jedoch stets bereit gewesen - und das würde so bleiben bis an sein Lebensende sein persönliches Wohlbefinden, aber auch das seiner Angehörigen den Interessen der Monarchie zu opfern.

Während Sissy, um jeder Auseinandersetzung aus dem Wege zu gehen, abrupt abreiste, traf er seine Anordnungen, die ihren Wünschen entgegenkamen. In ihrem Hofzug aus dem Fenster blickend, erfuhr Sissy, dass ihr Ultimatum nicht ohne Wirkung geblieben war. „Na also”, dachte sie erleichtert und hoffte, dass für den kleinen Rudi nun bessere Tage kommen würden.

Sein neuer Erzieher wurde Papas einstiger Flügeladjutant, Leopold Graf Latour von Thurnberg. Der war gottlob kein Kommisskopf wie Gondrecourt, sondern ein Mann von Geist und Charakter, und Rudi freundete sich bald mit ihm an.

Die „Kronprinzenerziehung” war eine Angelegenheit, von der das Wohl und Wehe der künftigen Untertanen-Generation des Reiches abhängen konnte. Daher hatte sich ein ausgewählter Lehrkörper darum zu kümmern, dass dem heranwachsenden Knaben vermittelt wurde, was man an Wissen und Können für einen künftigen Kaiser und König für nötig hielt - also eine ganze Menge...

Damit auch jedermann im Reiche darüber im Bilde war, welche Lernfortschritte der Kronprinz machte, wurde die Bevölkerung durch Bulletins darüber unterrichtete. Franz Joseph - als Vater sowohl wie auch als verantwortlicher Monarch - wohnte den strengen Prüfungen stets persönlich bei.

Franzl liebte seinen Sohn und ließ es an nichts fehlen, was dem Buben nützen konnte. Eine schwere Aufgabe lag ja vor Rudi, auf seinen schmalen Schultern ruhte die Zukunft, die Hoffnung von Millionen Untertanen. Und Franz Joseph, der Vater, wusste nur zu genau, wie schwer die Last der Verantwortung drückte.

Rudi hingegen war voll von bewundernder Liebe zu seiner schönen Mutter, die er zu seinem Leidwesen nur viel zu wenig sah und deren Zärtlichkeit ihm während der langen Perioden ihrer Abwesenheit abging. Was er für seinen Vater empfand, war eher scheue Bewunderung, ja eine Art von Ehrfurcht.

Am 24. Juli 1877 wurde Rudi für mündig erklärt. Nun bekam er seine Umgebung „zugeteilt”. Er hatte vorerst keine Möglichkeit, sich seinen Umgang und seine Freunde selbst zu wählen, sondern erhielt einen Hofstaat, zu dessen Obersthofmeister der Graf Bombelles bestimmt wurde.

Bombelles war ein unternehmungslustiger Lebemann bis zu dem Zeitpunkt gewesen, da er des Kaisers Bruder Maximilian in Querétaro hatte sterben sehen. Das Drama von Mexiko hatte in ihm einen seelischen Knick zurückgelassen. Er suchte den Anschluss an „frühere Zeiten” durch erkünstelte Lustigkeit zurückzugewinnen. Aber das war nicht für jedermann durchschaubar. Und Rudi, der sich endlich von der drückenden Last seines Lernpensums frei fühlte und wie jeder junge Mann den Drang verspürte, sich „auszuleben”, fand eines Morgens den warnenden Brief eines seiner wohlmeinenden Lehrer auf seinem Tisch, der in berechtigter Sorge schrieb: „Sie haben nicht Not, den Becher des Lebens einem Dürstenden gleich mit Hast hinunterzustürzen. Genießen Sie die Freuden des Daseins mit Maß!”

Der so schrieb, Max Freiherr von Walterskirchen, wurde freilich nicht ernst genommen. Rudi reiste mit Bombelles nach Korfu. Griechenland sollte gesehen werden und auf der Rückreise dann auch noch die Schweiz, die Mama Sissy so liebte. Als sentimental-theatralischen Schluss- und Höhepunkt dieser Ferienfahrt hatte Bombelles die Besichtigung der Habsburg geplant.

„Kaiserliche Hoheit, die Burg Ihrer Vorväter und Heimstatt ihres stolzen Geschlechtes!” Der Graf wusste, was er dem Auftrag des Kaisers schuldig war...

Ja, und da war dann auch noch das Militär. Nach einer Zeitspanne, in welcher Rudi, durch die Länder der Monarchie reisend, so viel wie möglich von diesen kennenlernen sollte, wurde er durch kaiserlichen Befehl daran erinnert, dass er quasi von Geburt an Oberst war. Und zwar des in Prag stationierten Infanterieregiments Nr. 36. Dorthin hatte er jetzt einzurücken!

Während seiner Reisen hatte er Sinn für die Natur entwickelt. Der Naturforscher und Verfasser des berühmten „Tierlebens”, der Gelehrte Brehm, und der Maler Pausinger waren zwei Männer, die er öfter um sich haben wollte, und sooft sich die Gelegenheit dazu bot, nahm er sie wahr. Und da er insgeheim auch seinen Vater als Vorbild sah, wurde aus der Naturleidenschaft eine solche zur Jagd. Das sah und hörte der Papa gerne.

Ein Angehöriger der k. u. k. Armee war etwas Besonderes, der kaiserliche Rock in den Augen der Zivilbevölkerung ein Privileg, das an die Einhaltung gewisser Regeln gebunden war. Das galt vor allem für den Ehrbegriff. Die Offiziersehre war unantastbar, auf ein Offiziersehrenwort sollte und konnte man bauen. Wer dessen Glaubwürdigkeit erschütterte, machte sich unter Offizieren eines todeswürdigen Verbrechens schuldig.

Es hatte sich ein Kodex herausgebildet, ungeschrieben, aber jedermann bekannt, der den Offiziersrock trug. Dazu gehörte selbstredend ein untadeliges Verhalten nach außen hin. Dieser Begriff war durchaus nicht ident mit dem, was etwa ein Zivilist als „untadelig” empfinden mochte. Um dies zu verstehen, muss man sich die finanzielle Stellung eines Berufsoffiziers von damals vor Augen halten. Nicht jedermann konnte es sich leisten, solch ein Leben zu führen, denn der Sold reichte keineswegs dazu aus; man musste für Pferd, Logis, Vergnügungen und oft auch für den bloßen Unterhalt aus eigenem beisteuern. Viele nicht eben bemittelte Väter aber ließen ihre Söhne die Offizierslaufbahn ergreifen. Eine solche konnte im späteren Leben entscheidend zum Erfolg beitragen, zumindest aber dem Ansehen von Vorteil sein. Man war eben Offizier und damit ein Ehrenmann gewesen!

Von Rudi erwartete man dies in besonderem Maße. Er aber suchte, als junger Mensch, der bisher nur Pflichten gekannt hatte, nach jenen Freiräumen, die es in diesem starren Korsett geben musste und auch tatsächlich gab. Als den Sohn des Kaisers, den Kronprinzen und Erben der Monarchie sah man ihn nicht mit den gleichen Augen an wie jeden anderen. Er wusste, spürte und fühlte das bei jeder Gelegenheit. Zumal er sich auch repräsentativen Aufgaben unterziehen musste, bei welchen er vor allem anderen „der Kronprinz” war.

Und womit er noch Bekanntschaft machte, das war das wachsame Auge der Presse. Dem Vater bedeutete die Macht der Zeitungsleute nichts, denn er wusste, wie er sie jederzeit unterbinden konnte. Der Sohn aber begriff früh, welche Nachteile es mit sich zog, wenn davon Gebrauch gemacht wurde, und um wie viel nützlicher es sein konnte, die öffentliche Meinung mit Hilfe der Presse zu beeinflussen.

Die Königstochter

Die dicken, alten Zwischenmauern von Schloss Lacken - der Residenz der Könige von Belgien - sind etwa einen Dreiviertelmeter stark. Die doppelten Flügeltüren zwischen den Zimmern und Sälen bildeten solcherart kleine, holzgetäfelte Kammern, die zu durchschreiten waren, wollte man von einem Raum in den nächsten gelangen. Schloss man die Türen jedoch ab, dann wurde der Zwischenraum zu einem lichtlosen, dumpfen, in seiner Enge Angst einflößenden Gefängnis.

Nichts fürchtete Stephanie mehr, als in dem Durchgang zum Studierzimmer zwischen den Flügeltüren eingesperrt zu werden. Das war eine schreckliche Strafe, die sie durch Weinen und Bitten abzuwenden suchte. Vergeblich, denn ihr Vater, König Leopold, bestand auf einer harten Erziehung, und Stephanie, seine jüngste Tochter - sie war erst fünfzehn Jahre alt -, bekam das zu spüren.

Sie hielt die Augen geschlossen, obwohl es ohnedies stockdunkel war, zitterte am ganzen Körper, schluchzte und betete. Zwischendurch kam ihr flüchtig der Gedanke an ihre glückliche ältere Schwester Louise, die bereits nach Wien, an den Prinzen Philipp Coburg, verheiratet war und dort, nach ihren Briefen zu urteilen, das unbeschwerte Leben einer großen Dame führte.

Aber auch ihr war es vorher nicht anders ergangen als Stephanie. Lacken war ein Prinzengefängnis; frei war man nur, wenn man diesen Käfig einem Vogel gleich verlassen durfte, wenn jemand kam und die Käfigtür öffnete, wie es Prinz Phillip für ihre Schwester Louise getan hatte.

In den prächtigen Gärten rings um das Schloss konnte man ein wenig von dieser Freiheit erahnen, falls man nicht dazu angehalten wurde, den zugewiesenen Fleck Erde mit Gemüse zu bepflanzen oder das Unkraut zu jäten. Denn auch das hatte eine Königstochter zu tun. Kam es zu einem der seltenen Ausflüge mit Papa und Mama - Königin Henriette war eine geborene Erzherzogin von Österreich und Prinzessin von Ungarn dann ging es garantiert nach dem düsteren alten Schloss Tervuren, um Tante Charlotte zu besuchen, jene Schwester ihres Vaters Leopold II. von Belgien, die Maximilian, den Bruder des Kaisers Franz Joseph von Österreich, geheiratet hatte. Durch diese Heirat war sie für kurze Zeit Kaiserin von Mexiko geworden.

Tante Charlotte war, als die Lage in Mexiko unhaltbar wurde - die Vereinigten Staaten, sonst nicht gerade indianerfreundlich, unterstützten den Mestizen Benito Juarez mit Waffen, Geld und Freischärlern bei seinem Kampf um die Erringung der Macht in Mexiko in Europa unterwegs gewesen, um bei den Höfen um Unterstützung für Maximilian zu bitten. Ihr Flehen um Hilfe war vergeblich gewesen. Während sich der Kaiser von Mexiko mit einem letzten Aufgebot in der belagerten Festung Querétaro verschanzte, hatte Tante Charlotte einen letzten aussichtslosen Versuch beim Papst unternommen - und war darüber in geistige Umnachtung gefallen.

Die Besuche der königlichen Familie in Tervuren waren Liebesdienste für eine vom Wahn Besessene, die noch immer glaubte, an der Spitze einer Armee zum Einsatz ihres Gatten nach Mexiko aufbrechen zu müssen - und das mehr als zehn Jahre nach dessen schrecklicher Hinrichtung auf dem Glockenhügel der Festung, die durch Verrat gefallen war.

Seltsamerweise hatte Stephanie vor Tante Charlotte nie Furcht. Louise hatte sich durch deren sonderbares Reden und Benehmen oft genug erschreckt. Stephanie hingegen erschien die Kaiserin von Mexiko eher als eine versponnene, sanfte Träumerin, die so sehr in ihrer eigenen Gedankenwelt lebte, dass sie ihre reale Umwelt meist nicht wahrnahm - oder das vielleicht auch gar nicht wollte.

Eines Nachts aber ging Schloss Tervuren in Flammen auf. Tante Charlotte hing so sehr an diesem Zuhause, dass sie kaum aus ihrem bereits verqualmten Schlafzimmer zu retten war. Mama Henriette wuchs in jener Nacht über sich hinaus. Sie legte selbst mit Hand an bei der Brandbekämpfung und steuerte schließlich, die lodernden Flammen des brennenden Schlosses hinter sich und die arme Irre an ihrer Seite, einen herbeigeholten Einspänner aus der Gefahrenzone und bis Brüssel. Schloss Tervuren aber brannte bis auf die Grundmauern ab.

Königin Henriette war in Budapest aufgewachsen, eine hübsche und lebensfrohe Prinzessin, die mit dem Prinzen Leopold von Belgien verlobt wurde, ohne ihn zuvor gesehen zu haben. Die Verbindung mit einem Mann, den sie nicht liebte, zerstörte ihre Mädchenträume. Ihr größter Schmerz aber war der frühe Tod ihres Sohnes Leopold, des Thronerben, der im Alter von zehn Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Henriette war musisch begabt, sie malte, musizierte und hatte eine schöne Singstimme. Stephanie hingegen besaß keinerlei musikalisches Talent. Darum gestattete es die Mutter, dass der Klavierlehrer bei Fehlern, die sie nun einmal machte, sie mit dem Lineal auf die Finger schlug, und Stephanies Hände davon mitunter ganz geschwollen waren.

Was Wunder, wenn Prinzessin Stephanie, die Fünfzehnjährige, um einen Erretter betete, einen Erretter von all dieser Qual und Düsternis. Mochte da kommen, wer immer nur wollte - es konnte nur besser werden! Jedes einfache Bürgerkind hatte wohl mehr Rechte, Freiheiten und vor allem mehr elterliche Liebe als sie.

Stephanie war nicht eitel. Ihre Schwester Louise war unbestreitbar die Hübschere. Schön an Stephanie waren nur ihre blau-en Augen und ihr langes, seidig glänzendes Blondhaar, das ihr wie eine schimmernde Zier über Nacken und Schultern floss.

1872 wurden die Hoffnungen der Belgier auf einen Kronprinzen enttäuscht. Die Königin gebar eine dritte Tochter, Prinzessin Clementine. Zwei Jahre später schlug für Louise die Stunde der Befreiung. Man verheiratete sie mit Onkel Philipp von Sachsen- Coburg und Gotha nach Wien. Für Stephanie war es freilich ein Abschied von einer vertrauten Leidensgenossin.

„Ich ertrage es nicht länger”, schluchzte Stephanie in ihrer dunklen Kammer.

Da drehte sich - wie nach einer Ewigkeit - der Schlüssel im Schloss. Die Kammerfrau öffnete, knickste und sagte mit ernster Miene: „Königliche Hoheit mögen sogleich ins Ankleidezimmer kommen.”

„Ins Ankleidezimmer?” Stephanie rang nach Fassung. Jetzt, um diese Stunde?”

Doch die Kammerfrau gab keine weitere Antwort.

Im Ankleidezimmer waren die Königin, die Erste Hofdame, ihre Erzieherin und drei weitere Damen in einem aufgeregten Gespräch versammelt. Und mit Staunen wurde Stephanie klar, dass es um ein langes Gesellschaftskleid ging, das sie tragen sollte - ihr erstes! Stephanies Mutter war freudig erregt. Zunächst dachte das Mädchen, es ginge dämm, bei einem der Konzerte anwesend zu sein, die ihre Mutter in Brüssel veranstaltete und die durch die Mitwirkung prominenter Künstler einen beachtlichen Ruf erlangt hatten. Ihre Mutter arrangierte diese Veranstaltungen, deren Erlös wohltätigen Zwecken zugutekam, selbst. Doch Königin Henriette eröffnete ihrer Tochter: „Chotek war hier, mein Kind. Er hat uns den Besuch der Kaiserin von Österreich angekündigt! Elisabeth reist nach England zur Jagd und wird den Weg über Brüssel nehmen. Chotek hat angeregt, dich der Kaiserin vorzustellen.”

Chotek war der Gesandte der Doppelmonarchie am Brüsseler Königshof. Der Graf war mit einer Gräfin Kinsky verheiratet, die wiederum in freundschaftlichem Verhältnis zu Königin Henriette stand. Die Bande an ihre Heimat waren unzerreißbar, und eben hatte die Königin eine junge Ungarin, Toni Schiary, engagiert, die in den nächsten Tagen ihren Dienst antreten sollte, um Stephanie die ungarische Sprache zu lehren. Auch das war über Vermittlung des Grafen Chotek geschehen, der im Übrigen von altem böhmischen Adel war.

Da wurden nun Stoffe vorgelegt, während man Maß an ihrem Körper nahm. Die Königin entschied. Niemand fragte Stephanie um ihre eigene Meinung. Und doch hätte sie sich gern in diesem oder jenem Brokat, in bestimmten Spitzen und Farben gesehen. Sie erlebte verwundert, wie sie sich im Spiegelbild in eine völlig andere verwandelte, während man ihr die Musterstoffe über und an den Körper legte, der bereits rundliche Formen angenommen hatte.

Fast unvermittelt wandte sich Königin Henriette mit erklärenden Worten an ihre Tochter.

„Erszebeth” - sie nannte Kaiserin Elisabeth nie anders als mit ihrem ungarischen Vornamen - „ist ein Schöngeist. Sie liebt Pferde und schöne Menschen. Sie sammelt sogar Fotos von hübschen Haremsdamen. Sie dichtet auch. Die Ungarn vergöttern sie. Dort, von wo sie uns besuchen kommt, leben viele Verwandte von uns. Auch Louise, deine Schwester. Ich möchte, dass du ihr gefällst, Stephanie.”

Das klang ein wenig wirr. Es war zu viel und zugleich zu wenig, um das Gesagte in seiner vollen Tragweite zu begreifen, umso weniger, als Königin Henriette den Sohn der Kaiserin mit keinem Wort dabei erwähnte. Und doch war er es, um den sich in diesen Minuten eigentlich alles drehte. Der Kronprinz und Prinzessin Stephanie waren in diesen Minuten für die Königin bereits ein Paar. Für Königin Henriette konnte es für ihre Tochter kein besseres Los geben, als in jenes Land verheiratet zu werden, mit dem sie ihr eigenes Heimweh verband.

„Jawohl, Mama”, nickte Stephanie gehorsam.

„Gib dich nicht linkisch, wenn du ihr gegenüberstehst. Du bist eine Königstochter!” wurde Stephanie noch ermahnt.

Dann saß sie mit ihren Eltern am Tisch beim Abendessen. Wie immer sprach der König das Tischgebet mit eintöniger Stimme. Danach wurde die Mahlzeit, wie üblich, schweigend eingenommen. Es gab Gemüsesuppe, gebackenen Sellerie, Salat und anschließend Backwerk. Dazu trank man leichten Weißwein. Stephanie, die bisher stets Fruchtsaft gereicht bekommen hatte, trank ihn zum ersten Mal.

Eine Lebenswende kündigte sich an.

Ehrgeizige Pläne

Der 27. April 1859 war ein schwarzer Tag für die Familie des Großherzogs von Toskana gewesen. Das Land ging nach der unglücklich verlaufenen Schlacht von Solferino für immer verloren, und der Großherzog und die Seinen mussten ihre Residenz, den geliebten Palazzo Pitt! in Florenz, räumen. Der neue Herrscher in dem nunmehr vereinigten Italien war König Viktor Emanuel. Neben diesem hatte ein Habsburger als Landesherr der Toskana keinen Platz mehr.

Der Großherzog floh mit seiner Familie über die Alpen. Kaiser Franz Joseph überließ ihm die ehemalige Fürsterzbischöfliche Residenz zu Salzburg als Wohnsitz. Doch in Salzburg fühlten sich die Toskaner nie wohl.

Feldmarschall Johann Nepomuk Salvator, der in Bosnien und der Herzegowina kommandierte, war ein Sohn des letzten Großherzogs von Toskana. Er hatte sich in Gmunden niedergelassen; sein Wohnsitz war das Wasserschloss Orth, durch einen schmalen, über den Traunsee laufenden Steg mit dem Landschloss verbunden, in dem sich seine Mutter, die Großherzogin Marie Antoinette, mit Vorliebe aufhielt. Sie setzte große Hoffnungen in ihren Sohn und wollte den Verlust der Toskana nicht wahrhaben. Sie träumte von vergangenen Zeiten und einer wieder rosigen Zukunft, in der ihre Söhne, allen voran Johann Salvator, eine wesentliche Rolle spielten. „Aus unserem Hause stammen Kaiser und Könige”, pflegte sie zu sagen. „Wir sind nicht geschaffen fürs Ausgedinge. Uns exiliert man nicht auf Dauer! Eines Tages werden wir wieder den uns zukommenden Rang einnehmen!”

Johann Nepomuk Salvator war das aussichtsreichste Kind für ihre ehrgeizigen Pläne. Seine militärische Stellung auf dem Balkan war ein Sprungbrett. Auf dem Balkan war manches zu holen, vielleicht sogar ein Königsthron. Und der Sohn war selbst ehrgeizig. Doch sein Streben galt zunächst seiner Position in der Armee, in der so vieles im Argen lag. Jung, wie er war, wollte er verbessern und verändern.

„Der Kronprinz und du”, meinte die Großherzogin, ihre Pläne spinnend, „ich denke, dass ihr euch gut versteht. Rudolf ist von deiner Art. Bloß mit einem Unterschied, mein Sohn - er hat bereits, was ihm aufgrund seiner Geburt zukommt. Du hast, was dir zukommt, bedauerlicherweise nicht.”

„Du sprichst in Rätseln, Mama”, äußerte sich der Erzherzog verwundert und blätterte in seinen Schriften.

„In Rätseln? Ich denke doch, ich spreche klar genug: Rudolf erbt einen Thron. Und du, was erbst du? Eines Tages wirst du unter ihm dienen, während du doch ein gleichberechtigter Herrscher zu sein hättest. Ein Fürst, ein König solltest du sein, mein Sohn! Dein Vater hat resigniert. Du darfst dies niemals!”

Sie, die Tochter König Franz' I. von Neapel-Sizilien, war die zweite Gemahlin des Großherzogs Leopold II. und hatte in dieser Ehe zehn Kinder großgezogen. Sie sollte dereinst hier am Traunsee ihre Tage beschließen, bis zuletzt bigott und hoheitsvoll und auf Etikette bedacht - eine Königstochter.

„Chère Maman”, wandte Johann ein, „nicht jedem ist ein Thron bestimmt. Mein Platz ist in der Armee.”

„Ist es deine Armee, mein Sohn?”

„Es ist unsere Armee”, gab er zurück.

Sie lächelte spitz: „Es ist nicht einmal die Armee des Kaisers”, meinte sie voll Ironie. „Es ist die Armee des Erzherzogs Albrecht! Nun wohl, sein Vater war der Sieger von Aspern - und der Unterlegene von Wagram.”

„Aber Albrecht hat bei Custozza gesiegt!”

„Und was hat es uns gebracht?” rief sie aufgebracht mit zitternder Stimme. „Was hat es uns, den Toskanern, gebracht?”

„Nicht die Rückkehr in den Palazzo Pitti, wenn du das meinst”, suchte er das unliebsame Gespräch zu beenden.

Er fühlte sich immer wieder von ihr gedrängt und aufgestachelt. Er küsste seiner Mutter die Hand und ließ die einsame Frau am Kaminfeuer sitzen. Sie fror stets, in Florenz war es wärmer gewesen. Aber es war ihr vor allem kalt ums Herz.

Erzherzog Johann Nepomuk Salvator kehrte über den Steg zurück in seine eigene Einsamkeit. Seine Mutter hatte recht, vor allem, was den Erzherzog Albrecht betraf. Der war nun fast siebzig, aber nicht bereit, das Heft aus der Hand zu geben oder zumindest die Ratschläge jüngerer Männer anzuhören. Seine einzige Entschuldigung war die Finanzlage der Armee. Es fehlte stets an den nötigen Geldmitteln für großzügige Neuerungen, man wurstelte fort, traf halbe Maßnahmen und suchte durch Drill der Soldaten wettzumachen, was an Ausrüstung und Bewaffnung fehlte. Das kam billiger. Doch auf die Dauer war es keine Lösung.

Und dann saß er wieder an seinem Schreibtisch in den ehemals Gräflich Herberstorffschen, wasserumspülten Mauern.

Er zwang sich, in geordneten Bahnen zu denken, und schrieb. Es war eine Denkschrift über die Zustände in der Armee, die er verbessern wollte. „Drill oder Erziehung?” hatte er sie übertitelt. Ein heißes Eisen, er wusste es.

Man wollte, dass der Kronprinz heiratete, ging es ihm durch den Kopf. Er war bereits in Potsdam auf Brautschau gewesen. Und schaudernd heimgekehrt... „Es muss ja schließlich auch noch andere geben!” hatte er erklärt.

In Potsdam war man indigniert gewesen. Der Außenminister zeigte sich verärgert. Die Heirat eines Kronprätendenten war keine private Angelegenheit, sie hatte politische Auswirkungen.

Auch Johanns Mutter stellte gelegentlich diesbezügliche Fragen. Doch die Heirat ihres Sohnes schien ihr nicht im Vordergrund zu stehen. Es käme ja nur eine Prinzessin aus regierendem Haus in Betracht, eine „Ebenbürtige”. War es da nicht besser, noch zu warten, bis Johann Salvator selbst ein Regierender war...?

Der Erzherzog seufzte. Er kam sich vor wie ein Getriebener, und er war es ja wohl auch. Die Mutter tat ihm leid, er verstand sie voll und ganz, fühlte sich ja auch selbst zurückgesetzt und gewisser Möglichkeiten beraubt.

Aber ging es Rudolf besser? Nicht um ein Haar! Johann Salvator musste sich das eingestehen.

Ganz Brüssel war auf den Beinen, Schloss Laeken erstrahlte im Lichterglanz. Das Galadiner zu Ehren der auf der Durchreise befindlichen Kaiserin und Königin hatte alles versammelt, was am Brüsseler Hof Rang und Namen hatte.

„Man sieht ihr nicht an, dass sie die Silberhochzeit hinter sich hat”, raunte der König seiner Gemahlin zu. „Ist Stephanie gut vorbereitet?”

„Das ist sie, selbstverständlich! Sie spricht sogar ein paar Worte Ungarisch, das wird Eindruck machen”, flüsterte Königin Henriette zurück.

Aber Prinzessin Stephanie, halb noch ein Kind, durfte beim Diner gar nicht mittun, sie sollte der Kaiserin erst nachher vorgestellt werden. Sie war krank vor Aufregung; man hatte ihr schon so viel von Elisabeth erzählt, und vor allem, dass diese das Ungarland genauso liebe wie Mama Henriette.

Endlich war es soweit. Sissy stand ihr gegenüber, in einem enganliegenden schwarzen Samtkleid mit langer Schleppe, das ihre schlanke Gestalt wahrhaft königlich umfloss, und mit einem schimmernden Diadem im Haar.

Stephanie spürte einen leichten Stups an der Schulter und wusste, dass sie nun zu knicksen hatte. Doch kaum hatte sie damit begonnen, als sie schon zwei weiche Frauenarme fühlte, die ihre Mädchengestalt umschlossen.

„Ma chère petite”, hauchte die Kaiserin, „meine liebe Kleine!”

Wie im Traum kehrte Stephanie danach in ihre Gemächer zurück. Es war ja nur ein Augenblick gewesen, ein kurzer Augenblick, sie hatte die Kaiserin nicht einmal wirklich wahrgenommen. Sie hatte nur das Empfinden, dass diese Frau sehr schön war.

Und für diesen einen kurzen Moment der Vorstellung, des einander Gegenüberstehens, war dies alles unternommen worden? Das neue Kleid, die kunstvoll gesteckte Frisur, die geputzten Zähne und polierten Fingernägel?

Stephanie hatte noch nicht einmal einen Bissen zu sich genommen. Sie empfand Enttäuschung und Trotz und verspürte Hunger.

Auf ihrem Zimmer erwartete sie Toni Schiary.

„Ich möchte etwas essen”, äußerte sich Stephanie.

„Aber gewiss doch”, sagte Toni verständnisvoll. „Doch erst wollen wir uns doch wohl umkleiden.”

„Die anderen haben schon alle und sind satt”, sagte Stephanie trotzig.

„Königliche Hoheit”, sagte Toni bloß, und es klang vorwurfsvoll. „Sagen Sie mir lieber, wie sie ist - die Kaiserin.”

„Woher soll ich das wissen, Mademoiselle?” gab Stephanie zur Antwort. „Es ging ja alles so schnell - ich habe sie kaum gesehen. Sie hat mich umarmt, ich weiß nicht einmal, ob sie etwas gesagt hat, ich war wie betäubt. Ich habe nur eines wahrgenommen: Sie roch nach Veilchen.”

„Das ist ihr Lieblingsparfum”, erklärte Toni Schiary. „Und haben Königliche Hoheit den ungarischen Gruß gesagt, den ich Eurer Königlichen Hoheit beigebracht habe?”

„Ich bin ja gar nicht dazu gekommen, irgendetwas zu sagen! Ich habe nicht einmal richtig knicksen können - sie hat mich gar nicht lassen und mich gleich im Arm gehabt.”

„Wie reizend! Königliche Hoheit müssen ihr gefallen haben”, meinte die Schiary voll Hoffnung.

Voll Hoffnung war auch das belgische Königspaar, nachdem der hohe Besuch aus Wien anderentags wieder den Sonderzug bestiegen hatte.

„Was meinst du?” fragte Königin Henriette auf der Rückfahrt im Wagen.

Der König grüßte leutselig nach dem Menschenspalier hin, das die Straße tausendköpfig säumte. „Warten wir es ab”, meinte er vorsichtig. „Ich denke, es würde ein gutes Zeichen sein, wenn sie den Rückweg wieder über Brüssel nimmt.”

„Ich fand unsere Kleine für ihr Alter recht entzückend”, meinte Henriette und hob gleichfalls winkend die Hand, lächelte leutselig und sah dann wieder den Gatten an.

„Du bist die Mutter”, stellte dieser nachsichtig fest. „Sie aber wäre die Schwiegermutter - falls es tatsächlich dazu kommt.”

Kaiserin Elisabeth nahm in diesem Jahr nach den Jagden in England und Irland den Rückweg nach Wien wieder über Brüssel.

Die Braut des Prinzen

Am 4. März 1880 rollte der Hofzug des Kronprinzen in die Brüsseler Bahnhofshalle ein. Rudi war zweiundzwanzig Jahre alt, ein mittelgroßer, schmaler Jüngling mit hellbraunen Augen und braunem Haar, dem Anflug eines Schnurrbartes in seinem Jungengesicht, das den Ausdruck gelangweilter Erwartung zeigte.

In einem Nebenabteil, versorgt mit allem, was ihr Herz nur begehren konnte, vergnügte sich eine junge Schauspielerin aus Baden bei Wien mit einem Glas Sekt, schaute aus dem Wagenfenster und betrachtete die Bahnhofshalle, die voller Leute war, die den Kronprinzen erwarteten.

„Tut mir leid, aber du darfst den Zug nicht verlassen, Minna!” hörte sie plötzlich Rudis Stimme hinter sich. „Du bleibst unsichtbar, verstanden? Unsichtbar! Das fehlte gerade noch, dass jemand erfährt, ich hätte dich zur Brautschau mitgebracht.”

Minna Pick kicherte.

„Du lachst - aber ich hätte nichts zu lachen, wenn es meinem Herren Papa hinterbracht würde.”

„Wie alt ist sie denn?”

„Jünger als du - ich glaube, noch nicht einmal sechzehn.”

„Da haben wir zwei ja noch ein bisschen Zeit”, sagte sie und kicherte wieder. „Du musst mir erzählen, wie sie ist. Vor allem, ob sie hübscher ist als ich, will ich wissen.”

„Darauf kommt es bei dieser Heirat nicht an”, versetzte Rudolf mit einem schmalen Lächeln.

„Dann geh nur, und werd mir nicht gleich untreu!” versetzte sie, die Beleidigte spielend.

Und sah dann durchs Fenster, wie ihr Geliebter über den roten Teppich schritt, während eine Musikkapelle die belgische und die österreichische Hymne intonierte.

Später sollte er erfahren, dass den Konfidenten, die ihn überwachten, die Anwesenheit von Minna Pick in seinem Hofzug doch nicht entgangen war, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die er angewandt hatte, um sie einzuschmuggeln.

Im Königspalast wartete unterdessen Stephanie auf den großen Augenblick. Sie wusste, worum es ging. Schon seit Tagen redete ihre Mutter von nichts anderem als von dem großen Glück, das ihr widerfahren solle.

„Stephanie, mein Liebling! Stell dir vor, du bist ausersehen, Herrscherin eines der größten Reiche Europas zu werden! Der Kronprinz wird kommen und um deine Hand anhalten!”

„Aber er kennt mich doch gar nicht, chère Maman!”

„Eben deshalb kommt er ja hierher! Er will dich kennenlernen! Fotos von dir hat er schon gesehen.”

„Aber wenn ich ihm nun nicht gefalle?”

„Du wirst ihm gefallen, ganz bestimmt! Du hast im Übrigen eine Erziehung genossen, die dich durchaus befähigt, die dir zugedachte Rolle zu spielen - nämlich die der Kaiserin und Königin von Österreich-Ungarn, die du an der Seite deines künftigen Gatten einst sein wirst!”

Stephanie seufzte. In Wien konnte es ja nur besser werden! sagte sie sich. Dann war sie endlich die Fesseln und Zwänge los, die ihr hier in Laeken auferlegt waren!

„Und sieh doch, Stephanie, ma chère, in Wien findest du Verwandte und Freunde! Vor allem Louise, deine Schwester, wirst du in deiner Nähe haben. Und deinen Schwager, den Prinzen Philipp Coburg. Er ist deines künftigen Mannes bester Freund! Und in Budapest leben Onkel Joseph und Tante Erszebeth. Ich wollte, ich könnte mit dir tauschen! Du weißt gar nicht, wie schön es in Wien und in Budapest ist!”

Für sie war die Sache bereits ausgemacht, es war offenbar ihr Herzenswunsch und ihre feste Überzeugung, damit das Schicksal ihrer Tochter in seine günstigste Bahn zu lenken. Der König hingegen, korrekt auch in diesem besonderen Fall, wo es um sein eigen Fleisch und Blut ging, fand andere Worte.

Er ließ Stephanie in sein Arbeitszimmer kommen und betrachtete sie mit einem Anflug von Mitleid. Und Stephanie, die Worte der Liebe von ihm so oft vermisst hatte, spürte in dieser Stunde, dass sein Herz für sie schlug.

„Du bist kaum sechzehn, mein Kind”, meinte er bedächtig, „aber verständig genug, um zu begreifen, worum es geht. Kronprinz Rudolf wird um deine Hand anhalten. In deinem Alter werden viele Prinzessinnen verheiratet, du bist keine Ausnahme. Und auch die Kronprinzen sollen früh genug Enkel und künftige Thronerben zeugen. Kronprinz Rudolf hat die sächsische Heirat, die ihm angeboten war, abgelehnt. Die Prinzessin gefiel ihm nicht. Er hat von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht, obgleich man ihm dies verübelt.”

„Aber warum sollte ich ihm gefallen, Papa?” fragte Stephanie verlegen.

„Es geht jetzt nicht darum”, wehrte der König die Frage ab. „Sondern vielmehr um den Umstand, dass auch dir das Wahlrecht zusteht. Zieh dich nach der Vorstellung auf dein Zimmer zurück und überlege. Wir werden dich zu nichts zwingen. Obwohl dies, wie ich offen zugeben möchte, eine außergewöhnlich gute Partie wäre. Es gäbe unter den jetzt heiratsfähigen Prinzen, die sich um eine künftige Frau umsehen müssen, soweit ich informiert bin, kaum eine gleich gute Chance.”

Und damit entließ er seine Tochter, deren Herz schwer und deren Kopf voller Gedanken war!

Sie beriet sich mit Toni Schiary, die natürlich von Ungarn schwärmte, dann mit dem Schlosspfarrer Wimmer, einem Wiener, der mit der Heirat der Mutter ins Haus gekommen war. Hochwürden wäre kein echter Wiener gewesen, hätte er seine Vaterstadt an der Donau jemals vergessen können. Krank vor Heimweh erzählte er dem Königskind von der schönen, walzerseligen Stadt, in der zu leben eine Gnade Gottes wäre.

Sie alle redeten nur von den Orten, an denen Stephanie künftig leben würde, wenn sie dem Kronprinzen ihr Jawort gäbe. Aber niemand kannte ihn selbst, und Ehe blieb ein großes, dunkles Geheimnis für sie. Es wäre unschicklich gewesen, von dem zu sprechen, was das Zusammenleben zwischen Frau und Mann betraf.

Auch Schwester Louise hatte in ihren Briefen an Stephanie, die in den letzten Wochen eintrafen und offenbar ebenfalls auch den Zweck verfolgten, sie für den gewünschten Entscheid günstig zu stimmen, keine Silbe hierüber erwähnt. Sie schrieb nur von Bällen, Empfängen, Ausfahrten, Theater und Musik. Also könnte sie es bald ebenso gut haben wie Louise. Ja, wohl noch besser: Denn als Kronprinzessin würde sie Mitglied der Allerhöchsten Familie des Reiches sein.

Insgeheim war sie bereits gewillt, in die Ehe einzuwilligen, falls sie dem Kronprinzen gefiele. Es war also sein und nicht ihr Entschluss, auf den es letztlich ankam. Der Gedanke kam ihr gar nicht, dass auch auf den Kronprinzen zuträfe, was ihr Vater ihr in Bezug auf sie selbst gesagt hatte: Die Auswahl, die Möglichkeiten waren nicht sehr groß. Er wollte in jedem Fall das geringere Übel wählen, jenes, das ihm noch so viel wie möglich Zeit für den Rest seines Junggesellenlebens gönnte. Und diese Prinzessin war erst fünfzehn Jahre alt. Und war sie einmal seine Frau, dann würde er sie wohl nach seinen Wünschen formen können.

Das Herz schlug Stephanie bis zum Halse, als sie, durch Kleid und Frisur einen reiferen Eindruck erweckend, zum Dinerempfang erschien und ihr Vater sie dem Kronprinzen vorstellte.

Sie suchte seinem Blick zu begegnen, zu erraten, welchen Eindruck sie auf ihn machte. Doch seine hellbraunen, unsteten Augen wichen ihr aus. Sie hörte kaum, was ihr Vater sagte. Sie hatte nur Augen für Rudolf. Er wirkte noch so jung, schmäler, als sie ihn sich vorgestellt hatte, nicht der Typ Mann, der ihr eigentlich hätte gefallen können. Doch als er dann zu Reden begann, trat in sein Gesicht ein gelöst wirkendes Lächeln, und dann versprühte er plötzlich Charme, jenen Charme, der ihn bei den Frauen so erfolgreich machte.

Nach dem Diner war sie sich ihrer Sache sicher. Alles war besser, als in dem häuslichen Gefängnis von Laeken zu bleiben, obgleich dies das Haus ihrer Eltern, ihre Heimat war.

Ähnlich dachte auch Rudolf. Verglichen mit der sächsischen Prinzessin, die er hätte heiraten sollen, erschien ihm die kleine Belgierin mit ihrem berückenden Blondhaar fast wie ein Engel, obgleich sonst an ihr noch nichts dran war. Aber gerade das bedeutete ja den ersehnten Zeitgewinn. Bis es dann soweit war, würde sich die Kleine ja wohl noch mausern.

Nach dem Diner erschien in erwartungsvoller Erregung Mama Henriette in Stephanies Zimmer. „Nun, Kind?” fragte sie bloß.

Stephanie, die eben beim Auskleiden war, fiel ihr um den Hals und küsste ihr die Hand. Ihr Herz war übervoll, sie vermochte kaum zu sprechen. „Was sagt er?” presste sie bang hervor.

„Er würde morgen um deine Hand anhalten, wenn du... Nun, was dürfen wir ihm mitteilen? Sein Adjutant wartet auf eine diskrete Information. Du musst dich jetzt entscheiden!”

„Das habe ich bereits, Mama!” rief Stephanie und umarmte ihre Mutter zum zweiten Mal. Und diesmal war es schon wie ein Abschiednehmen.

Die Königin begriff das ohne ein weiteres Wort. „Dann bleibt mir nur noch unsere kleine Clementine”, befiel sie plötzlich ein Hauch von Wehmut. „Aber das ist ja das Los, das die Eltern von Töchtern nun einmal begleitet. Dann sei also Gottes Segen mit dir und deinem künftigen Mann, mein Kind!” Sie drückte Stephanie an sich, einen Augenblick länger, als sie das sonst zu tun pflegte. „Dein Vater und ich”, sagte sie leise, „haben für dich immer nur das Beste gewollt. Auch wenn du es nicht immer einzusehen vermochtest. Du hast eine strenge Erziehung genossen. Bald wirst du begreifen, wozu sie nötig war. Zu Unrecht beneidet man die, die auf Thronen sitzen und Zepter tragen... In deinem künftigen Schwiegervater wirst du einen Mann kennenlernen, der deinem Vater in vielem gleicht und sich täglich fragt, ob er die Entscheidungen, die er trifft, vor Gott verantworten kann. Wenn es um das Wohl so vieler geht, muss das eigene zurückstehen. Denk daran, meine Tochter, wenn du selbst danach handeln musst! Und vergiss nicht: Rudolf ist nicht irgendein Mann. Ihr seid beide Königskinder, die als solche erzogen worden sind...”

In dieser Nacht vermochte die Prinzessin kaum ein Auge zu zutun. Sie wollte am anderen Morgen ihrem Bräutigam strahlend begegnen, doch sie war dann unausgeschlafen und fühlte sich wie zerschlagen und ausgelaugt. Aber ringsum begegnete sie nur strahlenden Gesichtern.

„Was für ein Tag, Königliche Hoheit!” begrüßte Toni sie. „Was für ein herrlicher, glückverheißender Tag!”

Auch der Kronprinz hatte wenig geschlafen; dafür hatte Minna Pick gesorgt. Es war, als wolle sie ein letztes Mal der Braut ihren Bräutigam streitig machen. Sie spielte die Eifersüchtige und war raffiniert in ihrer Liebe.

So hatte Rudi es gem. Minna und Stephanie, das war wie Tag und Nacht - oder wie Himmel und Hölle. Aber die Hölle hatte auch ihre Reize...