Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Breitschopf Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sissy

- Sprache: Deutsch

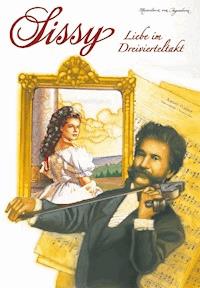

Weder Sissy noch Franz Joseph, noch der Wiener Hof konnten den zauberhaften, schwungvollen Melodien der Strauss Brüder widerstehen. Die mitreißenden Walzermelodien sollten von Wien aus die ganze Welt erobern. Doch Missgunst und Neid sollten sie begleiten. War das Ansehen der Walzerkönige in Gefahr?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARIELUISE VON INGENHEIM

Sissy

Liebe im Dreivierteltakt

Autorin: Marieluise von Ingenheim

Illustration Überzug: M. Pleesz

Copyright der E-Book-Ausgabe von hiStory Publications:© Copyright 2016 by Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf GmbH,A-3420 Klosterneuburg bei WienAlle Rechte vorbehalten.Das Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.All rights reserved throughout the world.

ISBN: 978-3-7004-4444-2EAN: 9783700444442

Inhalt

Prolog

01 - Bilder der Vergangenheit

02 - Im Walzerrausch

03 - Täuberl-Walzer

04 - Strauß wird gedruckt

05 - Beim vornehmen „Sperl"

06 - Auf neuen Wegen

07 - Eine Ehe zerbricht

08 - Das Jahr der Verhängnisse

09 - Orpheus' Schatten

10 - Verschlungene Pfade

11 - Der Jugend eine Bahn

12 - Im Wandel der Zeit

13 - Der König ist tot - es lebe der König!

14 - Kaiserin Sissy

15 - Ein neuer Stern

16 - Pawlowsk

17 - Auch Amor geigt mit

18 - Ein verliebter Musikant

19 - Demolierer-Polka

20 - Jetty

21 - Heimliche Hochzeit

22 - Ein neues Leben

23 - Unruhige Zeiten

24 - An der Seine

25 - Unheil

26 - Operette

27 - Monsterspektakel in den USA

28 - Der Erpresser

29 - Flucht und Betäubung

30 - Die nächste Frau Strauß

31 - Schwieriges Glück

32 - Kaiserwalzer

Prolog

Dieser spannende Roman voll schillernder Atmosphäre erzählt in amüsanter Weise vom aufregenden Leben der Walzerkönige. Marieluise von Ingenheim berichtet über die Missgunst der zahlreichen Neider, über Intrigen am Kaiserhof, aber auch über die rauschenden Erfolge und turbulenten Liebesabenteuer der Strauß-Brüder. Die unvergänglichen Walzermelodien haben von Wien aus die ganze Welt erobert.

1. Bilder der Vergangenheit

Es war an einem Abend des Jahres 1825, und die Sache spielte sich auf der Wieden ab. Schauplatz des unerquicklichen Geschehens war das Gasthaus „Zum schwarzen Bock”. Es war Frühling, die Blüten sprossen allenthalben, doch nicht nur die Bäume schlugen aus. Dies taten vielmehr auch in höchst temperamentvoller Weise die Herren Musikanten der Kapelle Josef Lanner. Sie prügelten sich, gingen mit ihren Notenständern aufeinander los und sorgten für einen höchst unmusikalischen Lärm, der aus dem Tanzsaal bis hinaus in die Schankstube drang, wo der Wirt eben dabei war, ein frisches Fass Bier anzuschlagen.

„Was ist denn nachher das?” fragte der Blockwart stirnrunzelnd und hielt inne.

„Streiten tun's halt”, äußerte sich ein bierdurstiger Wirtshausgast.

„So ist's aber net abgemacht”, knurrte der Blockwart besorgt. „Die soll'n meine Gast' unterhalten! - Entschuldigen schon, die Herren. - Schani, tu das Fass anschlagen; ich muaß Nachschau halten!”

Der schmächtige Lehrbub ergriff den schweren Schlüget. Es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Er brachte, obwohl er recht weit ausholte, den Spund nicht einen Zentimeter tiefer ins Fass. Doch der Blockwart achtete nicht darauf. Sich die Hände an der Schürze abwischend, eilte er mit Riesenschritten zum Wirtshaussaal, in dem der Lärm immer größer wurde.

„Ja, sind die denn narrisch 'worden?” rief er und riss die Tür auf. Gleich darauf aber zog er blitzschnell seinen Schädel und den Stiernacken ein, denn da kam doch wahrhaftig ein Bierkrügel geflogen und zerschellte klirrend neben ihm am Türrahmen.

„Kurutzitürken, noch einmal!” fluchte der Wirt und ballte die Fäuste. „Meine Bierkrügeln lasst's mir in Ruh! Aufhören! Aufhören, sag' i! Oder ich hol' die Wächter, die stecken euch narrische Bub'n gleich ins Loch!”

„Halt die Pappen, Wirt”, wurde er jedoch angerempelt. „Stör uns net! Wir woll'n unseren Spaß haben, deswegen sind wir ja her'kommen!”

Ein Gast war es, der dem Blockwart bei diesen Worten die Faust unter die Nase hielt.

Denn das waren jetzt nicht mehr nur die Herren Musici, die oben auf dem Podium aufeinander losgingen, dass nur so die Fetzen flogen. Augenscheinlich hatte die Meinungsverschiedenheit auch auf die Gäste übergegriffen, zumindest auf die männlichen. Die hauten ebenfalls aufeinander ein. Eben krachte einer auf einen Wirtshaustisch, von dem zwei Frauenspersonen entsetzt aufsprangen und wimmernd in eine Ecke flüchteten. Dort hatte gar einer einen Stuhl ergriffen und schwang ihn brüllend gegen seinen Widersacher.

„Aufhören, Ruhe!” schrie der Wirt, doch seine Stimme ging in dem allgemeinen Lärm unter. Gleich darauf fühlte er sich am Hosenboden gepackt, sah sich über den blankgescheuerten Boden segeln. Er krachte mit den Rippen gegen das Konzertpodium. Aber der Blockwart verlor keineswegs das Bewusstsein, schon deshalb nicht, weil nun ein voller Krug Bier über seine blankpolierte Glatze geleert wurde.

Wie von einer Tarantel gestochen sprang er auf und packte den Übeltäter. Er hob ihn hoch und setzte ihn mit Schwung auf die umgestürzte Trommel. Die hielt freilich dem Gewicht nicht stand und brach ein, doch darauf kam es jetzt auch nicht mehr an.

Kein Mensch wusste nachher mit Sicherheit zu sagen, wer die Polizei verständigt hatte. Genug, sie war auf einmal da und schaffte als sichtbare Repräsentantin der hohen Obrigkeit Ordnung.

Der Herr Wachinspektor Unterberger blutete zwar freilich selbst ein wenig aus der sanft schwellenden Nase, als er zusammen mit seinen Helfern in Uniform nicht nur Herrn Banners Musikanten, sondern trotz dessen heftigsten Protest auch noch den Blockwart mit auf die Wachstube nahm, wo er sich mitstrenger Amtsmiene daran machte, die Streithähne zu verhören und ein Protokoll anzufertigen.

„An allem schuld ist der Strauß”, versicherte Lanner.

„Wieso ich? Er hat angefangen!” rief der junge Strauß empört, und es hätte nicht viel gefehlt, und die beiden wären auch noch in der Wachstube aufeinander losgegangen.

„Ruhe!” brüllte der Inspektor und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Tinte aus dem Fass über sein Protokollpapier spritzte. „Ruhe, oder ihr wandert augenblicklich in den Arrest!”

„Dazu hab' ich keine Zeit, mit Verlaub”, beeilte sich der Blockwart Einspruch zu erheben. „Weil nämlich mein Lehrbub gar nicht imstand ist, das Bierfassl anzuschlagen! Ich muss hin zu meine Gast', sonst wird der Schaden noch größer.”

„Ruhe”, wiederholte der Inspektor. „Jeder red't nur dann, wenn er gefragt ist!”

Dem Scharfsinn des Inspektors gelang es schließlich, dem Sachverhalt auf die Spur zu kommen.

Der Streit in der Lanner-Kapelle schwelte schon seit geraumer Zeit. Hier beim Blockwart allerdings war er mit elementarer Gewalt zum Ausbrach gekommen. Der Wirt rang die Hände, wenn er an den Zustand seines Saales und an die Kosten von dessen Renovierung dachte. Jetzt sah es dort aus wie nach einem Erdbeben.

Der Josef Lanner, ein höchst talentierter und hoffnungsfroher junger Musiker, hatte vor längerem einen um drei Jahre jüngeren Burschen namens Johann Strauß kennengelernt. Der war gelernter Buchbindergeselle, aber ohne Arbeit und mit einem Schädel voller Musik. Die beiden hatten sich zusammengetan, später waren noch zwei Leut' dazugekommen. So entstand das Lanner-Quartett. So ein Quartett aber verdient nicht viel, es ist quasi erst die Vorstufe zu einem richtigen Orchester, einer Musikbanda, von der der junge Lanner träumte. Und schließlich brachte er eine solche zustande.

Die Lanner-Kapelle spielte Lanners eigene wunderhübsche biedermeierliche Tänze. In den Vorstädten von Wien wurden sie bald bekannt. Den Wirtsleuten brachten sie Geld in die sommerlichen Gärten. Die Jugend tanzte und schmuste gern, beides machte Hunger und Durst, und das wieder füllte die Kassen hinter der Schank.

Die Musikanten fuhren dabei auch nicht schlecht. Immer wieder ging einer mit einem Sammelteller zwischen Tischen und Bänken herum, und manche willkommene Münze klimperte hell auf dem Tellerblech. Nachdem der letzte Gast gegangen war, wurde unter den Musikanten geteilt. Und Speis' und Trank zwischendurch gab es obendrein. So ließ es sich leben!

Aber in der Vorstadt Lichtental, wo der Schubert Franzl in der Pfarrkirche Orgel gespielt hatte, gab es ein wunderhübsches Wirtstöchterlein namens Anna. Ihr blonder Lockenkopf und ihre blauen Augen verfolgten manch einen, der dort einkehrte. So auch geschehen dem Herrn Lanner und ebenso dem jungen Herrn Strauß. Die Anna konnte nichts dafür, sie begünstigte keinen und war ein sittsames Mädchen, dem man es ansah, dass sie dereinst eine gute Hausfrau und Wirtin abgeben würde - wie ihre schon verheiratete Schwester.

Doch es war nicht allein der holde Liebreiz der Jungfer Anna Streim, welcher den Keim der Zwietracht zwischen den beiden jungen Musikanten säte. Vielmehr hatte der auch noch andere, reale Gründe. Die „Banda” hatte sich nämlich zu zwei ausgewachsenen Musikkapellen gemausert, die jeweils von einem der beiden Herren dirigiert wurden. Gespielt wurden ausschließlich, nebst den bekannten üblichen „Stückeln”, die Kompositionen vom Herrn Josef Lanner.

Das fing den Herrn Strauß zu wurmen an. Denn auch er fühlte das Zeug zum „Kompositeur” in sich, und zwar mit Recht, wie sich in Zukunft erweisen sollte. Herr Lanner aber wollte auf diesem Gebiet keinen Konkurrenten an seinem Busen nähren, kam doch der Ruf seiner Kapelle nicht zuletzt von der Tatsache, dass sie „neuche” Stückln spielte, die seinem eigenen Kopf entsprungen waren. Jede solche Premiere wurde speziell angekündigt und war Anlass zu vermehrtem Zulauf seitens des Publikums. Und natürlich behielt Lanner dann auch einen gesonderten Anteil am Gewinn ein.

Der Ehrgeiz, der Mammon und

„Gesteh Er nur”, fuhr er den Unseligen an, „gesteh Er, dass er den ,Bock' nicht hinreichend beaufsichtigt hat! Und dass infolgedessen der ,Bock'...”

„Nein, nein, Herr Inspektor”, rang der Blockwart verzweifelt die Hände. „Was kann denn ich dafür, dass meine Musikanten rabiat 'worden sind?”

„Er hätte ihn eben im Aug behalten müssen, seinen ,Bock'.”

„Aber ich hab' doch g'rad ein frisches Fass Bier anschlagen müssen!” verteidigte sich der Blockwart kleinlaut.

Der Inspektor bedachte sich: „Das ist ein Milderungsgrund”, sagte er nachsichtig.

„Freilich, freilich”, bekam der Blockwart hoffnungsfroh wieder Oberwasser. „Ich bin ja noch gar nicht fertiggeworden damit - wenn der Herr Inspektor etwa mitkommen wollen, um sich selbst davon zu überzeugen!”

Diesem Angebot einer dienstlichen Sachverhaltsprüfung konnte der Inspektor nicht widerstehen.

„Bei der heiligen Jungfrau Susanna”, rief der Wirt, „ich bin gestraft genug - aber diese Fiedler, Trommler und Tschinellenschlager werden mir den Schaden ersetzen!” Drohend ballte er die Fäuste gegen Lanner und Strauß. Lanner hielt Strauß die Hand zur Versöhnung hin, doch Strauß wandte sich ab.

„Vergessen wir die Sach'“, meinte Lanner.

„Das tät' dir so passen”, knurrte Strauß. „Aber ich kann genauso gut Walzer komponier'n wie du! Und ich werd's dir beweisen!”

„Geh”, widersprach ihm Lanner kopfschüttelnd, „es geht dir doch nur um die Anna!”

„Es geht mir um die Musik”, blieb Strauß hart.

„Aber es kennt dich doch keiner!”

„Noch! Noch, mein lieber Josef! Aber bald werden mich alle kennenlernen - auch du!” rief er drohend.

„Geh, sei doch g'scheit. Und was die Anna angeht - die ist nix für uns beide. Der Vater tät' uns auslachen, wenn einer von uns sie gar heiraten wollt'. Der hat doch ein Wirtshaus, und was haben wir? Nix als unsere Instrumente, und die sind jetzt hin.”

„Der Teufel soll's holen!” schimpfte Strauß. „Mit was sollen wir denn jetzt spielen? Soll ich vielleicht aufm Kamm blasen?!”

„Dass zwei ausg'wachsene Mannsbilder so blöd sein können”, schüttelte Lanner seufzend den Kopf.

„Ja, so blöd, dass sie sich selber alles z'sammenhauen lassen, womit sie ihr täglich Brot verdienen sollen”, pflichtete Strauß wütend bei.

„Und der Blockwart wird uns auch noch beim Schlafittl nehmen”, meinte Lanner sorgenvoll. „Der rechnet uns jedes Bierkrügl vor, das heut' Abend d'raufgangen ist.”

„Und das heutige Datum rechnet er auch noch dazu, wie ich ihn kenn'!”

„Und alles nur, weil du unbedingt hast deinen Dickschädel durchsetzen wollen!”

„Was - ich?!”

„Na, wer denn sonst?!”

„No, du doch natürlich, du!!”

„Auseinander... auseinander, ihr Burschen! Der Herr Wachinspektor kommt gleich wieder z'ruck, und dann setzt's was!”

Die beiden Kampfhähne hatten tatsächlich fast vergessen, dass sie sich auf einer Wachstube befanden. Die mahnende Stimme eines Konstablers aber rief ihnen dies nachdrücklich ins Gedächtnis zurück. So nahmen sie denn auf einer Bank Platz, die ihnen bisher noch niemand angeboten hatte, und hingen beide ihren Gedanken nach.

Johann zählte im Geist seine Barschaft. Ein bisschen hatte er sich erspart, aber das würde nun wohl draufgehen müssen. Er hatte nicht mehr vor, mit Josef Lanner weiter zusammenzuarbeiten. Etliche der Musiker waren mit ihm so gut Freund geworden und von seinen Fähigkeiten so überzeugt, dass er sicher war, mit ihnen einen neuen Anfang machen und eine eigene Kapelle zustande bringen zu können.

Und mit dieser Kapelle wollte er Lanner den Kampf ansagen. Denn Lanner hatte recht: Niemand kannte noch den Namen Strauß. Das aber sollte anders werden!

War er aber erst einmal wer, zumindest so einer wie Lanner, dann wollte er sich schon auch getrauen und um Annerls Hand anhalten. Der Schwiegervater musste doch froh sein, so einen Musiker samt seiner guten Kapelle an sein Lokal zu binden! Wie das das Geschäft erst richtig zum Blühen bringen würde! Und er wollte auch fleißig sein und mindestens jede Woche einen neuen Walzer schreiben, einen neuen Ländler, eine Polka ... Ja, das wollte er, und einfallen würde ihm schon was, dessen war er sich ganz sicher!

Ach, wäre es doch schon soweit! Ungeduld erfüllte ihn und ließ ihn einen Blick nach der Türe werfen. Der Wachinspektor schien es mit der Überprüfung des anzuschlagenden Fasses - und wohl auch von dessen Inhalt - sehr gewissenhaft zu nehmen. Er hatte womöglich im „Bock” Wurzel geschlagen und ließ sich nicht so bald wieder blicken.

Ob das ein gutes oder ein böses Zeichen war? Es war ein gutes. Denn als er endlich wieder aufkreuzte, war er guter Stimmung, wofür augenscheinlich der Blockwart gesorgt hatte.

„Was - ihr seid noch hier? - Aus meinen Augen!” rief er.

Lanner und Strauß und die im und vor dem Wachzimmer wartenden Mitglieder ihrer Kapelle - der Raum hätte sie alle zusammen nicht fassen können - ließen sich das nicht zweimal sagen.

„Morgen Vormittag bei mir”, bestellte Lanner seine Leute zu einer absolut nötig gewordenen Lagebesprechung.

Aber Strauß schüttelte den Kopf. „Ohne mich, Josef. Mich siehst so bald nicht wieder!” versicherte er und verschwand hinter der nächsten Gassenecke.

„Lasst's ihn nur, der spinnt. Der kommt schon wieder”, blieb Lanner optimistisch.

„Das glaub' ich net, da kennst ihn schlecht”, meinte skeptisch der Geiger Amon.

„Du bist ja auch so ein Aufsässiger”, ätzte Lanner. „Kannst ja gleich mit ihm gehen, wenn'st magst.”

Amon äußerte sich nicht. Er ging bloß bis zur nächsten Straßenecke, hinter der, wie er annahm, Strauß warten würde. Und er hatte sich nicht getäuscht.

2. Im Walzerrausch

Wer heute nach Wien kommt und die nunmehr zum siebenten Gemeindebezirk gehörige ehemalige Vorstadt St. Ulrich aufsucht, kann dort noch manches so vorfinden, wie es war, als Johann Strauß an jenem schicksalsträchtigen Nachmittag in sein bescheidenes Quartier zurückkehrte. Die alten Giebelhäuser mit ihren traulich-winkeligen Höfen und kleinen Gärten umdrängen noch immer den engen Platz um die alte Kirche, von der aus man in wenigen Minuten jene noch immer vorhandene Senke erreicht, in der einst, während der Belagerung Wiens durch die Türken, deren Oberkommandierender Kara Mustafa sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Es ist geschichtsträchtiger Boden.

Damals lag St. Ulrich außerhalb der Stadtmauer und des diese umgebenden Glacis, eines aus strategischen Gründen unverbaut belassenen Vorfeldes, das die Bürger begrünt und mit hübschen Gärten geschmückt hatten. Johann wohnte im Hinterhof eines der Häuser; die Miete war seinen Einnahmen angemessen. Doch er empfand keine Armut, und die Zukunft lag wie ein brünstiger Acker vor ihm, der bebaut sein wollte, um reiche Ernte abzuwerfen.

Johann entzündete ein Kerzenlicht und aß sein Abendbrot. Beim Blockwart war man an diesem Abend nicht zum Verzehr gekommen. Die Sache mit dem Blockwart lag ihm arg im Magen, noch mehr der Verdruss mit Lanner, am ärgsten aber belastete ihn jeder Gedanke an seine Anna.

Einesteils empfand er nach wie vor Freundschaft und Dankbarkeit für den Lanner Josef. Und die Trennung schmerzte ihn; aber sie war nötig, er musste sich selbst durchsetzen, wenn er etwas erreichen wollte. Und das wollte er. Nicht zuletzt Annerls wegen. Zwar hatte ihn Lanner vor einem Antrag beim Vater mit triftigen Argumenten gewarnt, aber was tat's, dieser Antrag musste gesprochen werden. Das Annerl wartete schon mit Bangen darauf, dass er sich erklären werde. Es musste sein. Zudem war sie - was der Josef Lanner noch gar nicht wusste - schwanger.

„Und jetzt das!” seufzte Johann und biss sich ein Stück harter Rinde von einem trockenen Brotscherzl ab. „Auch das noch... gerade jetzt, wo es dreckig geht und die Instrumente und Noten, so sie noch heil geblieben sind, der Blockwart zum Pfand behalten wird, bis wir ihm den angerichteten Schaden ersetzt haben. Aber womit spielen? Kein Geld, keine Musi'. Ich trau' mich gar nicht hin zu dem Wirt, noch dazu, wo ich dort g'wiss dem Lanner über den Weg laufen werd'. Und der weiß doch jetzt schon, dass der Amon und ich ihm etliche von seinen Leuten ausg'spannt haben. Wer jetzt seine zweite Kapell'n dirigiert, ist mir Wurst, dabei hab' ich meine eigene noch gar net beisammen.”

Was konnte er unter diesen Umständen Anna bieten, wenn er sie heimführte? Und hierher brächte, nach St. Ulrich, in diese bescheidene Bleibe? Er zählte an den Fingern seiner Hand und kam zu dem Ergebnis, dass das Kind, sein Kind, wenn alles gutging, so im Oktober zur Welt kommen musste. Noch war der armen Anna nicht viel anzumerken, aber das würde nicht mehr lang so bleiben, und er liebte sie zu sehr, um sie einer „Schande” auszusetzen.

Er brauchte Geld. Aber woher nehmen...? Und für eine Kapelle brauchte er zwölf Leute, die wirklich gute Musiker und verlässlich waren. Er hatte aber dem Lanner vorerst nur fünf abwerben können. Einer davon war Amon, ein Primgeiger, auf den er sich verlassen konnte, ein musikalischer Mensch durch und durch. Und einer, der an Johann glaubte. Er hatte nicht eine Minute gezögert, als die Sache mit einer eigenen Strauß- Kapelle zur Sprache gekommen war.

„G'rad jetzt, g'rad jetzt hat das kommen müssen!” klagte Johann. Und dachte darüber nach, wer von ihnen beiden denn wirklich mit der Rauferei angefangen hatte - oder waren es gar zwei von den Musikanten gewesen, die sich zum Gaudium des Publikums plötzlich in den Haaren gelegen hatten?

Johann kam zu keinem Ergebnis und fand es schließlich auch müßig, weiter darüber zu rätseln. Es war nun einmal geschehen, und nun hieß es, die Konsequenzen zu tragen. Und vielleicht würde der zu erwartende Krach mit Annas Eltern - wenn sie die volle Wahrheit erfuhren, und das mussten sie wohl - noch viel ärger werden als der von heute Abend, und auch der musste durchgestanden werden.

Johann holte auch noch seine Geldkatze hervor, die er unter der Matratze versteckt hatte, und zählte seine Barschaft. Seine düstere Miene hellte sich ein wenig auf, ganz so schlimm stand es nicht, aber es gab wahrlich auch keinen Grund zum Jubeln. Immerhin, ganz auf dem Trockenen saß er nicht.

„Morgen in der Früh, da geh' ich auf die Wieden”, meinte er zu sich selbst, „Und hol' mir den Wirtsbuben aus den Federn. Dem geh' ich sechs Kreuzer dafür, dass er mir den Saal aufsperrt, ohne dass der Wirt das merkt. Ich will mir meine Geig'n holen. Vielleicht, dass sie noch so halbwegs ganz ist. Und vielleicht, dass ich auch dem Amon seine find'.”

Aber der Blockwart hatte, wie sich anderentags herausstellte, die Instrumente - oder was von ihnen noch übrig war - allesamt in einer Kammer versperrt.

„Himmelkreuzsapperment, ich muss meine Geig'n haben”, fluchte der Johann. „Hast denn net den Schlüssel zum Keller, du tepperter Bub?!”

Die Bockwirtin, in Schlafrock und Pantoffeln, kam zur Unzeit in die Küche geschlurft, um die ersten Maßnahmen für das Frühstück zu treffen, und fand den Buben, der sich noch den Schlaf aus den Augen rieb, und den jungen Musiker.

„Herr Strauß, in aller Herrgottsfrüh, ja, was woll'n denn Sie da?”

„Meine Geige, Frau Wirtin, wenn ich bitten dürft', und die von meinem Freund Amon. Wie müssen schließlich unser Brot damit verdienen, und das können wir net, wenn sie in dem Kammerl eing'sperrt ist. Die Frau Wirtin hat sicher ein gut's Herz ...”

Dem demütigen Blick des feschen jungen Schani konnte die Bockwirtin schlecht widerstehen. Schon gar nicht, als der Herr Strauß weiter argumentierte.

„Ich möcht' ja auch dazu beitragen, dass der Schaden von gestern Abend wieder gut g'macht wird, aber wie soll ich ohne meine Geig'n? Ohne die verdien' ich ja nix!”

„Das ist freilich wahr”, gestand sich die Bockwirtin ein. „Und mein Mann ist ein alter Tepp. Wenn er euch die Instrument' wegnimmt, kommt er ja nie zu sein' Geld. - Na, suchen S' sich nur die beiden Geigen heraus.”

Sie schloss auf, und Johann war aus dem Haus, bevor sich der Blockwart blicken ließ. Die beiden Instrumente hatten nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Der Amon hatte sie, kaum dass die Schlacht losging, vorsorglich in Sicherheit bringen können. Nur einer der beiden Fiedelbögen war geknickt, und bei der einen Geige waren die Saiten gerissen. Doch das war nicht so arg.

Aufatmend eilte Strauß zurück nach St. Ulrich. Dort stand doch tatsächlich der gute Amon vor dem Haus. Schani schwang die beiden Geigen wie im Triumph. „Da sind's”, rief er schon von weitem. „Und tausend Dank, auch für den guten Rat, dass ich gleich in der Früh zum Blockwart gehen soll. Ich hab' kaum ein paar Stunden geschlafen. - Na, wie steht's?”

„Wir kriegen die Kapell'n zusammen”, versicherte Amon. „Ich weiß noch ein paar Leut', die auch Instrumente mitbringen. In zwei Wochen vielleicht können wir schon spielen! Einprobieren müssen wir uns halt. Aber Noten werden wir brauchen. Und was Neues dazu. Schreibst halt einen feschen Walzer!”

„Einen feschen Walzer ... So, wie mir zumut' ist? Ich muss mit der Anna ihrem Vater reden.”

„Oje!” entfuhr es Amon. „Ziehst halt dein bestes G'wandl an.”

„Ich hab' ja nur eins - das, was ich anhab'!”

„Dann tu's halt ein bissl herrichten. Steck dir ein Sträußel an!”

„Meinerseel, Amon - ich mach' mir mehr Sorg' um die Anna. Mich können's höchstens rausschmeißen. Aber sie ...”

„Hm ... Und was machst, wenn's dich wirklich vor die Tür setzen?”

„Dann komm' ich bei einer anderen wieder rein und nehm' meine Anna mit, Amon. Darauf kannst dich verlassen!”

„Was, entführ'n willst das Madl?” entsetzte sich der junge Geiger.

„Was bleibt uns schon anderes übrig? Sie hat g'sagt, sie geht mit mir, was auch immer g'schieht.”

„Amen”, brummte Amon. „Na, ich wünsch' dir alles Glück. Ich kümmer' mich um die Geigen. Gib mir die Fiedelbögen. Und jetzt geh halt zu deiner Anna.”

Die Vorstadt Lichtental lag im Norden nah dem Donaufluss und war mit dem Stellwagen zu erreichen. Um Geld zu sparen, ging Johann aber zu Fuß. Er war gewohnt, sich auf Schusters Rappen zu bewegen. Auch fand er dadurch genügend Zeit, sich auf das Gespräch mit Vater Streim vorzubereiten.

Es war um die elfte Vormittagsstunde, als er der blonden Anna ansichtig wurde, die flink im Wirtshausgarten einige Gäste bediente. Das wird sie bald nicht mehr können und auch nicht nötig haben, hoffentlich, sagte sich der Schani.

Als ob sie seine Blicke in ihrem Nacken fühlte, wandte sie sich um und erstarrte, zwei Bierkrügel in der Hand, zur anmutigen Salzsäule.

„Servus, Anni”, begrüßte er sie mit einem Tonfall, aus dem sie Liebe und verhaltenes Begehren heraushörte, und sie wurde über und über rot.

„Servus, Schani”, hauchte sie.

Ihre Lippen sprachen nicht aus, was ihre Blicke ihn fragten. Doch er nickte ernst.

„Ich will mit dem Herrn Vater sprechen.”

„Er ist drinnen, in der Wirtsstub'“, berichtete sie. „Und die Mutter in der Küch'n.”

Er nickte nochmals. Anni nahm es als Ermutigung, und jetzt kam auch wieder Leben in sie, zumal die beiden Gäste, die Bier bestellt hatten, nicht länger warten wollten. Schani aber stand gleich darauf dem gestrengen Herrn Vater gegenüber. Und obwohl er sich unterwegs hundertmal vorgesagt hatte, was er jetzt zu sprechen gedachte, klaubte er nun mühsam Wort für Wort zusammen.

„Herr Streim”, fing er an, „hochgeschätzter, allerbester Herr Streim –“

Der hochgewachsene, nicht besonders opulente, im Ganzen aber recht vierschrötig wirkende Wirt zog verwundert die dichten Brauen hoch und glotzte ob solcher Anrede den jungen Mann erstaunt an. „Was ist denn, was haben S' denn?” fragte er. „Warum stottern S' denn so daher?”

„Herr Streim, Herr von Streim”, verlieh ihm der Schani nun gar noch taxfrei ein Adelsprädikat, „es ist ... ich komm ... wegen der Anna, genauer gesagt, wegen der Anna und mir. Wir zwei, wir lieben uns nämlich ... schon seit längerer Zeit, muss ich gestehen, und jetzt woll'n, na ja, müssen wir heiraten!”

„Was sagt der Herr Strauß da?”

„Ja, und deswegen tät' ich allergehorsamst um die Hand, um ihre Hand, um die von der Anna, mein ich, tät' ich halt anhalten!”

Nun war es der gestrenge Herr Vater, der erstarrte. Aber nicht lang, und es kam Leben in ihn. Er lief rot an, wurde wieder blass, und nachdem ihm daraufhin die Stirnadern anschwollen, brüllte er zur Küche: „Alte, du, Alte! Komm raus und hör dir das an!”

Hastig warf Anna, um die es ging, im Vorbeihuschen einen Blick durch eines der blankgeputzten kleinen Fenster der als langgestreckter, ebenerdiger Bau errichteten Vorortgaststätte. Sie sah gerade noch ihre Mutter kommen, wie sie, hochrot im Gesicht, aber nicht vor Ärger, sondern wegen der Arbeit am offenen Herd, in der Gaststube erschien und sich im Kommen die Hände an der Schürze abwischte.

Frau Streim war wohlbeleibt, wie es sich für eine Wirtin, deren gute Küche gelobt wird, gehört, und durch nichts so leicht aus der Ruhe zu bringen. Ihr friedfertiges Gemüt hatte dazu beigetragen, dass es zu keinem Ausbruch gekommen war, als vor wenigen Tagen ihre Tochter ihr, in Erwartung des angesagten Freiers, ihr Geheimnis gebeichtet hatte. Nun kam sie, sah und wusste alles. Und Anna setzte ihre ganze Hoffnung auf sie.

„Hör dir das an, Alte”, krächzte Herr Streim, „dieser dahergelaufene Musikant und Habenichts erfrecht sich, um die Hand unserer Tochter anzuhalten!”

Er war nicht wenig erstaunt, als seine bessere Hälfte dem Werber einfach die Hand reichte.

„Das ist anständig von ihm, dass er kommt”, sagte sie nur. „Aber ich mein' halt, ihr hättet schon bis nach der Hochzeit warten können!”

Was blieb den Brauteltern anderes übrig, als dem jungen Paar in der Folge auch noch kräftig auf die Sprünge zu helfen. Anna zog zu Johann in dessen wenig luxuriöses Quartier in St. Ulrich. Sie brachte ihre hausfraulichen Talente, mit denen sie reich gesegnet war, zur Geltung. Die kleine Wohnung war bald kaum wiederzuerkennen. Erkennen konnte man aber auch, dass sie bald zu klein werden würde.

Fanner machte noch einen, wenn auch vergeblichen, Versuch, sich mit seinem alten Freund zu versöhnen, und kam, um mit süßsaurer Miene zu gratulieren. Aber Johann hatte schon seine zwölf Musiker beisammen und in Amon seine beste Stütze. So probten sie denn auf Teufel komm raus, um bald darauf bei Streim, aber auch in Döbling und in der Roßau zu konzertieren. Zu alldem lernte Anna auch noch, Noten zu kopieren. Und sehnte sich an den vielen und langen Abenden, wenn die Kapelle spielte, nach ihrem Schani.

Wenn ihre Eltern sie besuchten, tat sie, als ob alles im Lot wäre, sprach von den glücklichen Stunden, die sie mit dem nimmermüden Johann gemeinsam verbringe, und wie fleißig er sei. Und horchte in ihr Inneres, wo ein künftiger Erdenbürger sich bereits bemerkbar machte.

Die Wiener tanzten nach einer neuen Melodie, dem „Trennungswalzer”. Er stammte natürlich von Lanner und war dem Abschiedsgefühl nach der Trennung von seinem Freund Strauß, dem Treulosen, zu verdanken. Johann zupfte, wenn er daheim war, hin und wieder auf den Saiten seiner Geige und strich auch einmal eine neue Melodie, die Anna aufhorchen ließ. Er notierte sich auch Noten, zerknüllte das Papier aber und warf es ärgerlich wieder weg. Und klagte über Mangel an Zeit und Geld.

„Die haben halt keine Spendierhosen an”, brummte er, wenn er mit magerem Erlös nach Hause kam. „Man braucht' halt etwas Ständiges und einen Wirt, der Reklame macht. Nichts gegen den Herrn Vatern, aber euer Wirtshaus in Lichtental, das liegt halt net gut. Und das in der Roßau ist erst recht entlegen. Und der Blockwart auf der Wieden lasst keinen Kreuzer nach...”

Denn er zahlte noch immer an den „Reparationen” und war willens, dem Blockwart nichts schuldig zu bleiben. Das war Ehrensache.

Eines Tages aber klopfte ein gewitzt aussehender Mittvierziger an Straußens Tür. Anna öffnete und fragte nach des Fremden Begehr.

„Sie werden mich net kennen, Frau Strauß”, sagte der Mann, seinen Hut in der Hand drehend. „Ist vielleicht der Herr Gemahl zufällig daheim? Nein, das ist aber schad'. Ich hätt ihn nämlich gern gesprochen.”

„Um was geht's denn, wenn ich fragen darf?”

„Um mein neues Restaurant ,Zu den zwei Täuberin'. Im dritten Bezirk, in der Marokkanergasse, direkt am Glacis. Allerbeste Gegend, das Haus g'hört dem Grafen Traun. Ich selber heiß' Deiß ... Die Leut sagen aber Täuberlwirt zu mir... Der Herr Strauß möcht' doch einmal bei mir vorbeikommen, wenn S' ihm das bestellen möchten, es ist nicht zu verfehlen, mein Lokal. Ich glaub', es wird sein Schaden nicht sein!”

3. Täuberl-Walzer

Er war ein schlanker, dunkelhaariger, rassiger junger Mann, der unwillkürlich die Blicke der Frauen auf sich zog. Wenn er geigte, wenn er den Fiedelbogen als Taktstock schwang, dann blitzten seine Augen, und es war, als bräche aus allen Poren seines Körpers Musik.

Vierundzwanzig Jahre alt und schon Papa. Seit dem 25. Oktober Vater eines Knaben, der, natürlich, auch auf den Namen Johann getauft worden war. Man wohnte übrigens jetzt in der Rofangasse, der späteren Lerchenfelderstraße. Doch die Wohnung sollte noch öfter gewechselt werden.

Jeden Mittwoch und Freitag füllte sich nun des Abends das Lokal „Zu den zwei Täuberin” des Herrn Deiß mit erwartungsfrohen Gästen, die nicht nur gekommen waren, um gut zu speisen und zu trinken. Sie wollten auch den Herrn Strauß und seine Kapelle hören. Und natürlich den eigens für dieses Lokal komponierten reizenden „Täuberl-Walzer”.

Herr Deiß hatte nicht zu vielversprochen. Johann hatte seinen Besuch, der schon einen Tag nach Herrn Deiß' Kommen erfolgt war, nicht zu bereuen gehabt. Das Lokal lag in ausgesprochen guter Gegend und günstiger Lage. Das Restaurant befand sich auf dem Gelände eines Wohnobjektes der Grafen Traun; nicht weit davon lagen das Palais des Fürsten Metternich, das des Grafen Modena und auch das einstige Sommerschloss des Prinzen Eugen, das Belvedere. Auch Fürst Schwarzenberg wohnte nur wenige Gehminuten entfernt. Es war also eine „nobliche” Gegend, und noch dazu befand man sich am Rande des Glacis, in Sicht der Wiener Stadtmauern, zwischen zwei nahen Stadttoren, aus denen die Wiener bei schönem Wetter in die Umgebung strömten.

Freilich brauchte ein Lokal auch einen Magneten, um die Leute anzulocken. Und hier hatte Herr Deiß ganz richtig kalkuliert: Herr Johann Strauß hatte das Zeug dazu, sich zu einem Magneten zu mausern. Erst recht, als der „fesche Schani”, wie er bald allenthalben unter der holden Weiblichkeit hieß, anfing, seine eigenen Walzer aufzugeigen! Da war erst was los! Das ruckte und zuckte einen in den Beinen, da gab man sich selig dem Dreivierteltakt hin, tanzte eng umschlungen, den Körper des Partners spürend, und schon das allein hatte Wirkung.

Was tat's, wenn die älteren Herrschaften empört die Nasen rümpften und diese Walzer-Tänze als unsittlich und skandalös verteufelten, als ein Verderbnis für die Jugend, worauf denn auch der drohende Sittenverfall unausbleiblich sei? Darauf werde natürlich ein himmlisches Strafgericht kommen, der große Komet werde auf die Erde stürzen und alles vernichten.

Der Schani lachte, wenn ihm solches hinterbracht wurde. Freilich fühlte auch er sich dem Himmel nahe, wenn er mit seiner Kapelle so richtig in Fahrt war. Seine Musiker hatten die Bierkrügel unter den Tischen stehen, und Herr Deiß ließ dafür sorgen, dass sie niemals leer wurden. Und in der Pause, da gab's dann draußen neben der Küche ein saftiges Gulasch oder auch ein Schnitzel oder einen Schweinsbraten, und nicht zu knapp in den Portionen. Denn das Musizieren brauchte Kraft, man konnte es den Musikern ja förmlich ansehen. Denen standen die Schweißperlen auf der Stirn…

Freilich auch den Tänzern. Diese aber mussten dafür zahlen, wenn sie ihren Durst löschen wollten. Sie zahlten, was die Musiker verzehrten, brav, ohne es zu merken, mit, denn Herr Deiß hatte seine Preise gescheit kalkuliert.

Auch in dieser Hinsicht genoss das „Täuberl”-Lokal einen guten Ruf. Der Pofel kam einfach nicht hierher, dazu war's hier zu teuer. Hier verkehrte die gute Mittelschicht, die sich's leisten konnte, dabei Sitte und Anstand bewahrte und mit ehrfurchtsvollem Blick zu den Palästen des Adels aufschaute.

„Hast g'hört, Schani, der Lanner bleibt jetzt fix beim ,Bock'“, berichtete eines Tages Amon. „Und er hat schon wieder zwei neue Walzer g'schrieben. Ich glaub', er kriegt jetzt schön langsam Spundus vor der Konkurrenz!”

Schani lachte und tat einen tiefen Zug aus dem Bierglas.

„Werd' ich halt auch wieder was komponier'n”, meinte er. „Werden ja sehen, wer die besseren Walzer schreibt - der Lanner oder ich!”

„Wirst es doch nicht etwa auf einen regelrechten Krieg ankommen lassen”, sagte Amon schmunzelnd.

„Warum denn nicht? Werden ja sehen, was dabei herauskommt!”

Was dabei herauskam, merkte bald genug das tanzlustige Wien. Der „Walzerkrieg” entbrannte. Ein spezielles Publikum pendelte an manchen Tagen zwischen dem „Bock” und den „Zwei Täuberin” hin und her. Es bildeten sich Meinungen und Parteien. Das ging so weiter bis zum Fasching des Jahres 1828.

„Du hast schon deine eigenen Anhänger, Schani”, sagte händereibend der Deiß, der zum vertrauten Du gefunden hatte. „Und der Lanner hat sie auch. Der Bäuerle schreibt's sogar in der Zeitung. Die Straußianer und die Lannerianer, schreibt er. Was sagst dazu? Hoffentlich kommen sich die zwei Parteien nicht in die Quere. Die Polizei möcht' ich net im Lokal haben!”

Dem Schani war der Vorfall beim Blockwart noch in unguter Erinnerung. „Es wird schon net so arg werden, Herr Deiß”, meinte er beschwichtigend. „Was kann denn ich dafür, wenn meine Tänz' den Leuten so gut g'fallen?”

„Hat man schon sowas g'hört! Er sagt, er kann nix dafür!” lachte Deiß.

„Nein, nein, einen handgreiflichen Streit möcht' ich net mehr mit'm Lanner”, erklärte Johann. „Aber eine Konkurrenz auf dem Tanzboden, da fürcht' ich mich net!”

„Eine Konkurrenz aufm Tanzboden - keine schlechte Idee”, sagte Deiß, nachdenklich den Kopf wiegend. „Aber dafür wär' mein Wirtshaus zu klein. Das müsst ihr schon in einem Ballsaal machen - im ,Odeon' zum Beispiel. Oder beim ,Sperl'. Aber was hätt denn da ich davon? Gar nix. Lasst es lieber bleiben.”

Die Idee ging dem Schani freilich nicht aus dem Kopf. Als er eines Abends heimkam, es dämmerte schon grau der Morgen heran, fand er seine Anni wach.

„Annerl” begrüßte er sie erschrocken, „ist was mit dir oder dem Buben?”

Er umarmte und küsste sie.

Sie lächelte. „Hörst ihn net wimmern, den armen Kleinen? Er zahnt, verstehst du? Bald wird er beißen können.”

„Ach so”, nickte Johann. „Du, der Deiß hat mir einen Floh ins Ohr g'setzt. Eine Tanzkonkurrenz - Strauß gegen Lanner! Das wär' eine G'schicht!”

„Manchmal”, sagte sie, „denk' ich, ob ich dich überhaupt noch zu sehen krieg'... Immer bist du fort, nun schon fast jeden Tag und jede Nacht. Ich kenn' dich schon bald gar nimmer. - Und glaubst' nicht, dass das kleine Wurm dort in der Wiege auch seinen Vater braucht?”

„Aber ich bin ja da, was willst denn?” fragte er kopfschüttelnd. „Sag mir lieber: Was haltst du von der Idee mit der Tanzkonkurrenz? Ich müsst' halt mit dem Lanner reden. Ich kann mir denken, dass er mitmachen tat'. Das brächt' uns was ein, allen beiden. Möchst net ein neues Kleid, Annerl, und ein paar Sachen für den Buben kaufen?” versuchte er ihren aufsteigenden Unmut zu beschwichtigen. „Du weißt doch, dass ich nur für euch zwei arbeit', oder besser g'sagt, für uns alle drei”, berichtigte er sich. „Ich racker' mich ab. Ich weiß, du bist was Besseres g'wohnt. Und hast ja Recht. Sollst es ja auch besser kriegen! Dafür arbeit' ich halt. Und so eine Tanzkonkurrenz könnt' einen Batzen einbringen!”

Anna sagte nichts weiter. Schani begann sich zu entkleiden, und Anna brachte ihm noch einen kleinen Imbiss und sagte: „G'rad vor unserm Haus haben s' gestern Nachmittag ein Plakat aufg'macht. Hast es g'lesen?”

„Ein Plakat vom Lanner?” forschte er, hellhörig geworden.

Sie schüttelte lächelnd den Kopf: „Nicht vom Lanner, und auch net von dir. Von einem andern, der auch Geige spielt. Der Paganini wird ein Konzert geben, der berühmte!”

„Der Paganini?! - Den möcht' ich hören ...”

„Könnt'st vielleicht noch was lernen von ihm”, meinte Anna.

„Was lernen? - Naja, vielleicht... Wann spielt er denn?”

„Steht alles aufm Plakat”, meinte Anna müde. „Und jetzt gib Ruh, vielleicht kann ich doch noch ein bissl schlafen.”

Johann blieb noch eine ganze Weile wach. Anna fiel in einen unruhigen Schlummer. Sie erwachte, sobald der kleine Johann nur ein bisschen zu wimmern anfing. Er hatte Fieber. Johann aber erwachte nicht mehr, nachdem er eingeschlafen war. Er hatte einen sonderbaren Traum: Er sah den dämonischen Geiger, den Nicolo Paganini, anstelle des guten Amon als Primgeiger in seinem Orchester spielen. Und plötzlich, mitten in der schönsten Polka, sprang der Nicolo auf, schob ihn, den Schani, beiseite und rief: „Du müssen bei mir noch eine Menge lernen!”

Die Frage des Lokals, in welchem eine Tanzkonkurrenz stattfinden könnte, löste sich auf eine merkwürdige Weise. Der gefährliche Wienfluss, der, sobald er Hochwasser führte, unweigerlich über seine Ufer zu treten und alles mitzureißen pflegte, was nicht niet- und nagelfest war, sonst aber sich wie ein harmloses kleines Bächlein benahm, sollte eine neue Brücke bekommen, welche das Ufer zur Ortschaft Laimgrube hin mit der Wieden verbinden würde. Es war eine Brücke neuester Konstruktion, eine sogenannte Kettenbrücke, und ihre Erbauer waren mächtig stolz auf ihr Werk. Noch ehe sie fertig war und betreten werden konnte, liefen die Leute hin, um sie zu bestaunen. Es war kein Zweifel: diese originelle und moderne Brücke würde zu einem Anziehungspunkt werden.

Bald darauf eröffnete ein schickes Lokal in der Leopoldstadt seine Pforten für ein staunendes Publikum: „Zur Kettenbrücke” nannte es sich. Es verfügte über einen großen Tanzsaal und nannte sich infolgedessen auch nicht Gaststätte, sondern „Etablissement”. Und wie seinerzeit Herr Deiß war auch sein Besitzer auf Attraktionen aus, und er war auch in punkto Werbung nicht knausrig. Reklame war schließlich alles - was nützte es, wenn Maestro Paganini bei ihm aufgeigen wollte und niemand wüsste davon!

So erfuhren denn die Wiener von der Tanzkonkurrenz im Kettenbrücken-Saal. Die Neuigkeit schlug wie eine Bombe ein und stellte sogar die Aussicht auf das Paganini-Konzert in den Schatten.

Herr Deiß klagte und jammerte. „Warum bin ich bloß auf diese Idee gekommen, und warum erst hab' ich ausgerechnet dir davon erzählt?” beschuldigte er sich. „Ich hätt' sollen mein dummes Maul halten. Aber so bin ich nun eben. Wenn mir was einfallt, dann fang' ich gleich zu plappern an. Das hab' ich nun davon: du wirst mit deiner Kapelle nach der ,Kettenbrücke' abwandern, und ich hab mit meinen ,Zwei Täuberin' das Nachsehen und kann mich begraben lassen!”

„Aber gar keine Spur”, versicherte ihm der Schani treuherzig. „Wofür halten S' mich denn, Herr Deiß? So einer bin ich net. Und meine Musiker auch net. So schnell werden S' uns net los, uns g'fallts viel zu gut bei Ihnen!”

„... bei der ,Kettenbrück'n' wird's euch noch viel besser g'fallen”, jammerte Deiß.

„Aber wir wissen ja noch gar net, wie dort das Gulasch und das Schnitzl schmecken”, mengte sich tröstend auch der gute Amon ein. „Bei ihnen jedenfalls schmeckt's ganz ausgezeichnet!”

Natürlich musste sich Strauß nun mit seinem Konkurrenten, dem Lanner Josef, des Öfteren treffen und absprechen. Aber was die entscheidenden Programmpunkte betraf, ihre „Premieren”, so ließen sie sich nicht in die Notenblätter gucken. Nur die Titel nannte man sich gegenseitig, sie sollten ja auch ins Programm gedruckt werden. Strauß nannte den „Kettenbrücken Walzer” und sah dem großen Abend mit ein bisschen Lampenfieber entgegen.

Vorher aber gab Nicolo Paganini noch sein großes, von der Hautevolee mit Spannung erwartetes Konzert. Es war eine Gelegenheit, zu sehen und gesehen zu werden. Und natürlich auch, ihn, den Meister, zu hören. Der Saal war zum Brechen voll und schon allein ein Anblick für sich, auch ohne das illustre Publikum, das sich hier eingefunden hatte. Die Lüster, der kostbare Schmuck der Damen, in dem sich die Lichter funkelnd brachen, das Geräusch der Fächer, mit denen sie sich Luft verschafften, Parfumgerüche, das halblaute Getuschel und Gemurmel.

Aber freilich, dieser Nicolo Paganini war halt kein Tanzgeiger. Das merkte man schon an seinem Erscheinen, seiner wallenden Mähne, dem ganzen Gehaben und der Art, wie er sich seiner Verzückung beim Spiel hingab.

Der spielt ja richtig Theater, sagte sich der Schani, Theater und nicht nur Geige spielt der! Oh, er kann schon was, eine Menge kann er! Er hat Technik, da kann man sich was abspicken. Und er spielt halt seine hochgeschraubten Stückeln für den sogenannten gehobenen Geschmack. Im Grunde ist es auch nur Unterhaltungsmusik…

Und wie das Publikum raste und jubelte, wie die Frauen schamlos nach vorne liefen und dem Meister Blumen zuwarfen...! Naja, angehimmelt, das wurde er, der Schani, ja auch. Schöne Säle und dazu auch ein bisschen Theater, und ein bisserl hochgestochenere Musik zum Tanz - so müsste man's machen. Und die hauptsächliche Erkenntnis, mit welcher Schani nach diesem Konzertabend zu seiner Anni heimkehrte, war die:

„Weißt, Anni, dort geht keiner mit'm Teller absammeln! Da zahlst gleich beim Reinkommen, kriegst eine Kart'n, und dann darfst dich hinsetzen auf deinen Platz. Und siehst, das mach' ich von jetzt ab auch. Das zumindest kann ich ebenso gut wie der Musjö Paganini. Und ich glaub', damit schaut meine Musi' auch gleich viel vornehmer aus.

Tatsächlich geschah dies - als eine gänzlich ungewohnte Neuerung - schon bei dem Abend im Kettenbrücken-Saal. Und Strauß behielt den schönen und gewinnbringenden Brauch bei, und dieser wurde akzeptiert! Die Wiener kamen und zahlten. Und als Lanner erkannte, dass er damit ein Risiko in Bezug auf die Höhe der Einnahmen ausschließen konnte, machte er es dem Schani nach.

Der Abend im Etablissement aber enttäuschte niemanden. Auch nicht Lanner und Strauß. Es wurde ein hitziges Gefecht im Dreivierteltakt, eine Saalschlacht mit Klängen, ein friedlicher und darum nicht weniger emotioneller Höhepunkt im Wiener Walzerkrieg.

Wer von beiden trug den Sieg davon...?

„Die sind alle zwei gut, einer wie der andere!” konnteman die erhitzten Tänzer urteilen hören.

Und zu vorgerückter Stunde fragte keiner mehr, da wurde nur noch getanzt.

4. Strauß wird gedruckt

In den Wiener Musikaliengeschäften fand das Paganini-Konzert sichtbaren Ausdruck. In den Schaufenstern konnte man des Meisters gerahmtes Konterfei bewundern. Aber nicht nur das, man konnte auch die Noten der von ihm gespielten Musikstücke erstehen.