Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Breitschopf Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sissy

- Sprache: Deutsch

Sissys Blick ruht auf den stürmischen Wogen des beeindruckenden Genfer Sees, im Hintergrund erhebt sich das mächtige Massiv der französischen Alpen, ein unglaubliches Gefühl der Ruhe durchströmt sie. Es ist wie eine befreiende Ahnung, endlich am Ziel zu sein. Die Sirene des Dampfers ruft die Passagiere an Bord. Auch Sissy und ihre Begleitung nähern sich dem Landungssteg, doch da ist ein Schatten, der sie verfolgt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

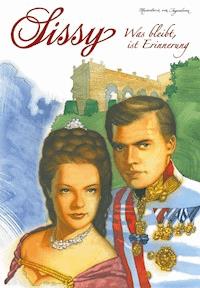

MARIELUISE VON INGENHEIM

Sissy

Was bleibt, ist Erinnerung

Autorin: Marieluise von Ingenheim

Illustration Überzug: M. Pleesz

Copyright der E-Book-Ausgabe von hiStory Publications:© Copyright 2016 by Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf GmbH,A-3420 Klosterneuburg bei WienAlle Rechte vorbehalten.Das Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.All rights reserved throughout the world.

ISBN: 978-3-7004-4443-5EAN: 9783700444435

Inhalt

Prolog

01 - Seltsames Petersburg

02 - Weihnacht da und dort

03 - Die Mette

04 - Erinnerungen

05 - Die unbeschriebenen Blätter

06 - Regentage am Strand

07 - Ihre Majestät muss zur Kur

08 - Eine seltsame Begegnung

09 - Im Grand Hotel

10 - Ein Wiedersehen

11 - Der Waldspaziergang

12 - Zwei braune Augen

13 - Ferdinand in Nöten

14 - Die einsame Bank

15 - Konfusionen

16 - Der Besuch des Herzogs

17 - Der Handschuh der Kaiserin

18 - Romeo und Julia

19 - Nächtliche Gedanken

20 - Verwirrung

21 - Der Spaziergang

22 - Die Locke

23 - Miss Hamey ist neugierig

24 - Die großen und kleinen Sorgen

25 - Nur ein Spiel?

26 - Ein Blitz vom Himmel

27 - Flucht nach Homburg

28 - Es lebe die Kaiserin!

29 - Die wunderschöne Kaiserin

30 - Die Zeit danach

31 - Abschiedstränen

32 - Die Homburger Affäre

33 - Genf

Prolog

Wie in den letzten Jahren verbringt Sissy auch den Winter 1897 in Biarritz, einem feudalen Badeort, um hier fern vom Wiener Hof das Weihnachts- und Neujahrsfest zu begehen. Bei einem Spaziergang am Strand trifft sie auf einen alten Mann im Rollstuhl, der von einer Pflegerin gefahren im Nebel ebenso schnell verschwindet, wie er aufgetaucht ist. Trotzdem glaubt sie, ihn erkannt zu haben. Und auch er, John Collet, ist sich fast sicher, der Frau begegnet zu sein, die ihn vor vielen Jahren so fasziniert hat. Dennoch gehen sie beide einer neuerlichen Zusammenkunft aus dem Weg. Denn sie wollen die ungetrübte Erinnerung an jene fern zurückliegenden Tage bewahren, als sie einander in Bad Kissingen kennenlernten. Der junge Engländer verliebte sich in die strahlend schöne, mädchenhafte junge Frau, ohne zu ahnen, wer sie in Wirklichkeit war ..... Dieses Erlebnis war der Höhepunkt seines Lebens und die Erinnerung daran ein Schatz, den er bis an sein Lebensende bewahrte. Und auch Sissy vergaß ihn nie. Was damals in Bad Kissingen und Bad Homburg geschehen war, schildert der Roman zart und zugleich humorvoll und entführt uns damit in die ferne Zeit, in der Sissy und Franz Joseph noch ein jung verheiratetes, glückliches Paar waren, obwohl bereits drohende Gewitterwolken den politischen Horizont Europas verdunkelten.

1. Seltsames Petersburg

Es war ein Dezembermorgen des Jahres 1897 in Biarritz, als die Gräfin Sztaray mit einem Telegramm in der Hand Sissys Frühstückszimmer betrat. Sissy war wie jedes Jahr vor Weihnachten in dem selben Hotel am Golf von Biscaya mit ihrem Gefolge abgestiegen.

„Ein Telegrammaus Petersburg von Seiner Majestät”, meldete die Gräfin.

Sissy sah bleich und übernächtig aus. Sie hat schlecht geschlafen und ist nicht bei bester Laune, stellte die Gräfin mit einem prüfenden Blick auf die Kaiserin fest, während diese stirnrunzelnd die wenigen Zeilen überflog.

„Mein Mann hat es bald überstanden und ist zu den Feiertagen in Gödöllö”, bemerkte Sissy. „Was für ein Glück, dass ich nicht mit ihm nach Petersburg fahren musste! Die Festessen, Ansprachen, Paraden und Ballettabende in der Oper — ich glaube, das hätte ich heuer nicht durchgestanden.”

„So ein Staatsempfang ist wirklich anstrengend, Majestät”, pflichtete die Sztaray bei. „Aber in Anbetracht der Situation — die Lage entspannt sich vielleicht etwas — ist die Mühe nicht vergebens gewesen, die Seine Majestät auf sich nahm.”

„Zwischen Wien und Petersburg besteht ein eigenartiges Verhältnis”, erklärte Sissy. „Nikolaus, der Zar, hat gar nichts gegen uns und die Zarin erst recht nicht. Aber es ist ja nicht wirklich Nikolaus, der am Hof in Petersburg das Sagen hat.”

„Wer ist es denn?” erkundigte sich die Gräfin.

„Ich denke, sein Bruder!”

Sissy seufzte, und die Gräfin hatte das Gefühl, das Gespräch auf ein anderes Thema bringen zu müssen.

„Wie fühlen sich denn Majestät heute?” fragte die Sztaray teilnehmend.

„Ach, ich habe schon wieder meine Migräne. Dazu dieses Wetter! Ach ziehen Sie doch bitte die Vorhänge zu, es zieht hier im Zimmer!”

„Gewiss. Haben Majestät sonst noch einen Wunsch?”

„In einer Stunde werde ich wie gewöhnlich zum Spaziergang aufbrechen. Das wird mir gut tun, hoffe ich. Bis dahin brauche ich Sie nicht, Gräfin.”

Sissy erhob sich seufzend. Ihr war wirklich elend zumute an diesem Morgen. Sie ging nun doch zum Fenster, schob ein wenig den Vorhang zur Seite und blickte hinaus aufs Meer. Eine seltsame Unruhe bemächtigte sich ihrer, die sie jedoch nur zu gut kannte. Denn noch immer war sie die ruhelose „Reiserin von Österreich”, wie der Wiener Volksmund sie spöttisch nannte. Eine Frau, die kein Zuhause zu kennen schien und selbst an den Orten, die sie besuchte, keine Ruhe fand. Kein Schloss, kein Luxushotel, keine Villa vermochte sie zu halten. Kaum angekommen, brach sie auch schon zu endlosen Fußmärschen auf, die ihre Begleiter an den Rand der Erschöpfung und Verzweiflung brachten.

***

Fern von Biarritz stand Franzl am Fenster seines Schlafzimmers im Gästehaus von Zarskoje Selo und war in Gedanken bei ihr, seiner geliebten Frau. Es war bereits Mitternacht, aber vor dem hohen Bogenfenster seltsam hell.

„Das macht der Schnee, Majestät”, meinte der getreue Ketterl auf eine Bemerkung Franzls.

In den vielen Zimmern des Zarenschlosses brannte noch Licht. Zarskoje Selo schien noch nicht zur Ruhe gekommen. Auch konnte man Personen mit Laternen sehen, die sich durch den Park ihren Weg zum Schloss leuchteten.

Wie gern hätte ich meine Sissy doch jetzt bei mir, sinnierte der Kaiser. Wir könnten miteinander reden wie Nikolaus mit seiner Alix. Wie sind die beiden doch noch immer ineinander verliebt!

Doch das familiäre Glück des Zaren war getrübt durch die Sorge um den kranken Sohn, den Zarewitsch.

„Weißt du”, hatte Nikolaus heute vertraulich zu Franzl gesagt, „ich möchte nicht, dass er den Thron besteigt. Wenn ich irgendwie kann, möchte ich es ihm ersparen. Er ist zum Zaren ebenso wenig geschaffen wie ich . . . und noch dazu krank! Er würde die Strapazen eines solchen Staatsempfangs gar nicht durchstehen. Mein Bub soll leben, irgendwo anders, in Frieden, nur nicht hier!”

„Aber du hast doch ein Gut auf der Krim, Nicky”, hatte Franzl teilnehmend gemeint.

„Sicher . . . Aber noch besser wäre das Ausland. Bei euch in Wien gibt es gute Ärzte. Auch in Deutschland, Frankreich oder England wäre es besser für ihn als hier.”

Das war der aufrichtige Wunsch eines Vaters, der sich nichts mehr wünschte als zurückzutreten, um sich ganz seinen eigenen Interessen widmen zu können. Und die Sorge um den Buben band Nikolaus und Alix noch fester aneinander, als es ihre Liebe tat.

Sissy würde sich wohl gut mit Alix verstehen, überlegte Franzl. Wie einst Sissy stand auch die Zarin auf Kriegsfußmit ihrer Schwiegermutter, die vergeblich aber beharrlich einen Keil zwischen die beiden zu treiben versuchte. Für Maria Feodorowna war Alix eine verhasste Ausländerin. Und dabei tat die Zarin doch wahrhaft alles, um sich mit dem Volk anzufreunden. Sie hatte sogar — eine evangelische deutsche Prinzessin — den orthodoxen Glauben angenommen.

„Majestät sollten zu Bett gehen”, mahnte der brave Ketterl.

„Ja, das tue ich”, brummte Franzl. „Ich habe lange genug in diese russische Nacht hinausgestarrt...”

Wobei nichts anderes herausgekommen ist als Sehnsucht nach Sissy, setzte er in Gedanken hinzu.

Das Schlafzimmer war trotz des prasselnden Feuers im Kachelofen nicht übermäßig warm. Dicke Fenstervorhänge sollten es vor der durch die Scheiben dringenden Kälte schützen. Ketterl war es unter einigen Schwierigkeiten gelungen, vom russischen Bedienungspersonal heißes Wasser für Franzls Wärmeflasche zu bekommen, die er vorsorglich mitgenommen hatte. Nun lag die Flasche in Franzls Bett am Fußende und wärmte Leintuch und Tuchent.

„Ich hab' das Wasser aus einem Samowar, Majestät”, erklärte Ketterl schmunzelnd. „Die Russen dachten, ich wollte noch Tee machen. Aber hätten Majestät vielleicht wirklich noch Lust auf eine Schale dieses wärmenden Getränkes? Ich hätte Rum dazu!”

„Vielen Dank, Ketterl”, sagte Franzl müde. „Aber wenn Sie etwa selbst noch einen Tee mit Rum trinken wollen?”

„Dann schon lieber Rum mit Tee, Majestät. — Ich lösche jetzt die Lichter aus.”

„Dank' schön, Ketterl, und gute Nacht! Wecken S' mich wie in Wien um vier Uhr früh. Damit ich nicht aus der Übung komm'.”

„Dann gehen Majestät aber jetzt g'schwind ins Bett und schlafen recht schnell ein, denn bis dahin sind's kaum noch vier Stunden”, mahnte Ketterl schulmeisterlich.

Er konnte es sich erlauben. Denn Ketterl war mehr als ein Kammerdiener. Die Orden, die er, wenn er in Gala ging, an seiner Brust trug, bezeugten dies.

Nun drehte er das Gaslicht ab. Und bemerkte im gleichen Moment, dass der Kaiser wiederum den Fenstervorhang beiseite schob und hinaus blickte.

„Was halten Sie davon?” fragte ihn der Kaiser. „Kommen Sie her, sehen Sie nur! Was geht da vor sich, wer mag das sein?”

Ketterl schüttelte missbilligend seinen Kopf. Gehorsam gesellte er sich aber zu Franzl und blickte in das Schneegestöber hinaus, das jetzt eingesetzt hatte. Erst nach einer Weile gewöhnten sich seine Augen an die Lichtverhältnisse im Freien.

„Das ist ja richtig unheimlich”, gestand er.

Eine Gruppe vermummter Gestalten war eben dabei, einen kräftig wirkenden Mann, der wie ein Bauer gekleidet war, zu dem Schloss zu eskortieren.

„Ein Gefangener?” fragte Franzl, dem diese Szene gar nicht gefallen wollte.

„Das glaube ich nicht, Majestät”, antwortete Ketterl kopfschüttelnd. „Sehen Sie doch bloß, die Männer, die ihn begleiten, haben ihre Häupter entblößt. Und jetzt verbeugt sich sogar einer, während er ihn anredet.”

„Ja, tatsächlich. Der Mann ist aber gar nicht wie ein Adeliger oder sonst eine hochstehende Person gekleidet.”

„Das ist

„Der Wundermönch?” fragte Franzl interessiert. „Von dem hat man mir schon viel erzählt, aber gesehen habe ich ihn noch nie. Den Mann möchte ich kennenlernen!”

„Lieber nicht, Majestät”, meinte Ketterl erschrocken. „Ich für meine Person hätte nicht die geringste Lust dazu. Man erzählt sich, dass er die Leute hypnotisiert, damit sie ihm Geld geben. Und auf die gleiche Weise verschafft er sich auch Frauen. Er soll ein Dasein wie ein Wüstling führen und gibt sich zugleich als Heiliger!”

„Der arme kleine Alexej”, murmelte Franzl. „Jetzt verstehe ich: Man bringt den Wundermann zu ihm, damit er ihm hilft. Offenbar steht es wieder schlecht um den Zarewitsch, Ketterl!”

Ketterl bekreuzigte sich: „In diesem Land hier kann man noch abergläubisch werden, Majestät”, meinte er. „Wären wir doch schon wieder daheim in Wien!”

„Wäre es nicht gegen das Protokoll, ginge ich jetzt hinüber”, brummte jedoch Franzl. „Ich möchte gar zu gerne sehen, was jetzt geschieht!”

Die geheimnisvolle Gruppe verschwand eben an den Wachen vorbei im Zarenschloss.

„Wir können nichts für den kranken Sohn des Zaren tun, als bloß beten”, meinte Ketterl. „Majestät müssen jetzt endgültig ins Bett!”

„Schon gut, Ketterl. Gute Nacht.”

Franzl überlief es kalt. Er begann zu frieren. Ich könnte ja meinen Leibarzt hinüber schicken, dachte er noch, während er Ketterls Rat befolgte und zu Bett ging. Aber der wäre vielleicht gar nicht willkommen. Diese Russen halten sich lieber an ihren wundertätigen Wanderprediger, der, wie man sagt, zweimal zu Fuß nach Jerusalem und zurück gepilgert ist...

„Der muss sich dabei aber eine Menge Blasen an den Füßen geholt haben”, brummte Franzl, bevor er die Decke über den Kopf zog und seufzte: „In diesem Bett werde ich kein Auge zutun können!”

Denn er war sein simples Eisenbett gewöhnt, in dem er in Wien zu schlafen pflegte. Hier aber versank er förmlich und fühlte sich gar nicht wohl.

„Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Sissy es aushält, in stets anderen Hotelbetten zu schlafen”, murmelte er noch und schlief trotz seiner Bedenken fast augenblicklich ein. Aber traumlos schlief er nicht. . .

„ Ohne uns, Bruder, säße Franz Joseph jetzt nicht auf seinem Thron”, hörte er in seinem Traum den Großfürsten Mihail, den Zweitältesten Sohn der Zarenmutter, wettern. „Er wäre jetzt wohl kaum in Wien Herrscher, geschweige denn in Budapest! Kossuths Truppen standen schon vor seiner Residenz!”

Schwer seufzte Franz Joseph im Schlaf auf. Der Vorwurf der Undankbarkeit, den ihm die Mutter und der Bruder des Zaren machten, traf ihn hart. Und doch — hatte er nicht so handeln müssen?

„Damals hat Russland Habsburgs Thron gerettet. Doch als Russland seine Hilfe brauchte, ließ er es im Stich!”

Es stimmte, der Aufstand in Ungarn war mit Hilfe Russlands niedergeschlagen worden. Doch das lag viele Jahre zurück, und die Logik des Großfürsten war trügerisch. Denn hinter Russlands Kampf gegen Japan standen Habgier und Machtgelüste. Der Großfürst hatte seine Hände nicht nur in der Politik, sondern auch in der internationalen Rüstungsindustrie. Franzl aber hielt sein Reich aus diesem Krieg heraus. Er wollte nicht das Blut seiner Völker für fremde Profitinteressen opfern. Die Folge war eine akute diplomatische Verstimmung zwischen Wien und Petersburg, die augenblicklich verschwand, wenn Franzl und Nikolaus miteinander sprachen. Doch der Großfürst und die Zarenmutter hassten ihn. Und leider waren es diese beiden, die wirklich in Petersburg regierten, während Nikolaus, ob er wollte oder nicht, die Verantwortung für alles trug, was in seinem Namen geschah . . .

Franzl erwachte schweißgebadet.

„Eines Tages”, murmelte er, „gibt das eine Katastrophe ... Für unsere Völker und vor allem für Nikolaus!”

Es war zehn Minuten vor vier. Ketterl würde bald kommen. Es lohnte sich nicht mehr einzuschlafen.

Franzl starrte zur Decke. Seine Gedanken wanderten wieder weit fort, nach Biarritz. Sissy kümmerte sich nicht um Politik, es sei denn, es ginge um ihr geliebtes Ungarn. Doch seit Andrassys Tod geschah auch dies nur noch selten. Dann fiel ihm plötzlich Rasputin, der Wundermönch, wieder ein.

„Ich werde Nicky diskret fragen, wie es dem armen Buben geht und ob ihm dieser Rasputin tatsächlich geholfen hat”, murmelte er vor sich hin. Und gleich darauf hörte er Ketterls altgewohntes, höflich mahnendes Klopfen an seiner Schlafzimmertür.

„Aufwachen, Majestät! Majestät haben befohlen zu wecken, und es ist Zeit.”

„Kommen S' nur, Ketterl!”

Seufzend fuhr Franzl aus den Federn, und es wurde hell im Schlafzimmer. Der Kammerdiener begann wie an jedem Morgen seit Jahrzehnten seines Amtes zu walten.

„Geliebter Engel!

Heute muss ich dir etwas sehr Merkwürdiges aus Petersburg berichten. Die Bluterkrankheit des kleinen Zarewitsch machte sich gestern Abend neuerlich bemerkbar. Die Zarin, seine Mutter, sandte daraufhin noch in der Nacht nach Rasputin. Der Zar versicherte mir auf Ehrenwort, dass die Blutung zum Stillstand kam in dem Augenblick, als der Wanderprediger das Krankenzimmer betrat. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Wie Ketterl sagt: In diesem Land könnte man abergläubisch werden. Ich hoffe, du fühlst dich gut, mein Engel. Sobald hier alles vorüber ist, kehre ich nach Wien zurück.

Dein treuer Löwe”

* * *

Sissy las diesen Brief wenige Tage später. Sie selbst hatte keine Zeile nach Petersburg geschrieben.

„Bis ein Brief nach Petersburg gelangt, ist mein Mann schon wieder weg”, erklärte sie der Sztaray. „Und dann kommt ohnedies die Weihnachtspost. Das Weihnachtsgeschenk für ihn ist schon unterwegs nach Gödöllö!”

2. Weihnacht da und dort

Pünktlich zwei Tage vor Weihnachten trafen in Biarritz viele Päckchen mit Geschenken für Sissy ein. Aber auch ihre Hofgesellschaft, die sie auf dieser Reise begleitete, bekam Briefe und Pakete von Angehörigen aus allen Teilen der Monarchie, denn Sissys Reisegruppe war fast so etwas wie eine Miniaturausgabe des Vielvölkerstaates Österreich- Ungarn. Nur ein Ausländer war dabei — der Vorleser Barker. Doch auch er ging nicht leer aus. Und dann sollte es ja außerdem noch eine Bescherung am Heiligen Abend geben. Für jeden einzelnen von ihnen hatte sich Sissy eine Überraschung ausgedacht.

Unter Sissys Post fand sich natürlich auch ein langer Brief von Franzl. Nun war er wieder zurück aus Petersburg. In den ersten freien Minuten in Wien hatte er sich zur Hermesvilla aufgemacht. Doch seinen Plan, dort zu übernachten, hatte er aufgegeben. Ohne Sissy, für die er das Haus hatte bauen lassen, freute ihn die schöne Villa nicht. Gisela, seine Tochter, war zurzeit die einzige Frau, die sich um ihn kümmerte. Denn kurz vor Sissys Abreise hatte es auch Streit mit Kathi Schratt gegeben. Die schmollte nun und ließ sich nicht mehr blicken.

Aus Franzls Brief war unschwer herauszulesen, dass er sich einsam fühlte. Die Weihnachtsfeiertage erzeugten bei vielen Menschen depressive Zustände. Und auch Sissy spürte solche.

Der Heilige Abend im achtundachtziger Jahr war der letzte gewesen, den die kaiserliche Familie gemeinsam verbracht hatte — in Gödöllö bei Budapest, Sissys liebstem Aufenthalt. Doch dann — wenige Wochen später — verloren Franzl und sie den einzigen Sohn und das Reich seinen Thronfolger. Von da an war alles anders geworden.

Sissy trug nur noch Schwarz, auch hier, in Biarritz. Und sie begann sich abzukapseln. Schloss Gödöllö mied sie ebenso wie ihren Besitz auf Korfu, das Achilleion. Überhaupt hatte sie sich zu der Erkenntnis durchgerungen, dass Besitz im Grunde Last war. Ihr unbändiger Freiheitsdrang, der ihr von den unbeschwerten Tagen ihrer Kindheit lebendig geblieben war — sie spürte ihn jetzt fast noch stärker als je zuvor. Manchmal war ihr zumute, als müsse sie sich loslösen von jeder Form der Erdenschwere, um wie ein freier Vogel, ja mehr noch, wie ein Geist zu leben.

Sie hat skurrile Ideen, flüsterte man sich mitunter in ihrer Umgebung zu, wenn Sissy Andeutungen über ihre Sehnsüchte machte. Kamen ihr solche Reaktionen zu Ohren, musste sie erkennen, dass sie niemand verstand. Auch mit Franzl erging es ihr da nicht besser. Das hatte ihr anfangs sehr wehgetan. Und in solchen Augenblicken erschien es ihr, dass sie in verschiedenen Welten lebten, für die selbst ihre Liebe zueinander keine tragfähige Brücke war.

Unten, in der Hotelhalle, wurde ein mächtiger, fast fünf Meter hoher Christbaum geschmückt. Ein kleiner Pikkolo kletterte auf einer schwankenden Leiter ganz hinauf und befestigte gerade unter fröhlichem Lachen den Weihnachtsstern, als Marie-Valerie von einem Einkauf ins Hotel zurückkehrte und gleich zu Sissy eilte.

„Mama”, begrüßte sie ihre Mutter mit einem zärtlichen Kuss, „du siehst blass aus! Fühlst du dich nicht wohl?”

„Ach, es ist nur meine übliche Migräne”, beruhigte Sissy sie. „Wie steht es? Hast du einen hübschen Baum für unsere Suite auftreiben können?”

„Aber gewiss, Mama. Er wird gleich gebracht werden, und dann können wir ihn aufstellen und schmücken. Ich habe auch Christbaumschmuck besorgt. Du wirst sehen, es wird ein prächtiger Baum!”

„In England”, meinte Sissy, „ist die Sitte fast unbekannt. Und auch hier hat sich der Christbaum noch nicht überall durchgesetzt. Ich glaube fast, im Hotel macht man nur meinetwegen so viel Aufhebens.”

„Aber das ist doch klar, Mama, dass man dir eine Freude machen will”, rief Marie-Valerie fröhlich. „Das wollen doch alle!”

„Ja, es heißt: allen Menschen ein Wohlgefallen”, nickte Sissy versonnen. „Aber es gibt Menschen, in deren Innerem es nicht danach aussieht.”

„Ich hoffe, du gehörst nicht dazu, Mama.”

„Keine Angst, Marie-Valerie. Ich werde mich zusammennehmen”, lächelte Sissy ein wenig schmerzlich.

Was ist bloß aus meiner lieben Mama, der einst so lebenslustigen bayrischen Prinzessin, geworden, fragte sich Marie- Valerie. Mama, empfand sie, hätte sich am liebsten wohl am Heiligen Abend ganz allein auf ihr Zimmer verkrochen, um niemanden zu sehen. Und doch war ihr gerade erst vor kurzem hier in Biarritz ein Mensch begegnet, den sie wohl am allerwenigsten an diesem Ort erwartet hätte. Dieser Engländer John Collet. . .

Mama war offenbar tief betroffen gewesen.

„Ich habe erfahren, dass er sich an der Rezeption nach mir erkundigt hat”, hatte sie sich an jenem Abend, als sie Collet am Kai sahen, zu Marie-Valerie geäußert.

Denn diese Begegnung mit jenem Mann aus der Vergangenheit hatte Sissy sehr nachdenklich gemacht, und Marie-

Valerie, die gar nicht so recht wusste, welche Rolle John Collet einst im Leben ihrer Mutter gespielt haben mochte, war schon gespannt auf die Geschichte.

„Du hast mir versprochen”, erinnerte sie ihre Mama, während sie verschiedene Sachen auspackte, „von diesem Mister Collet zu erzählen.”

„Ach, Marie-Valerie, liebes Kind”, lächelte Sissy gedankenverloren, „das alles liegt schon so lange zurück — es sind nur noch Schatten einer fernen Vergangenheit.”

Aber sie empfand es selbst als merkwürdig: Die Geister vergangener Zeiten schienen sich hier in Biarritz ein Stelldichein zu geben... Hatte sie sich nicht in letzter Zeit immer wieder mit Julius Andrassy beschäftigt? Wenn es je in ihrem Leben einen wahren, selbstlosen Freund gegeben hatte, dann Julius! Oder war es mehr als Freundschaft, was sie für ihn empfunden hatte? Nein, diesen Gedanken wollte sie lieber nicht zuende denken.

Aber gerade die Erinnerung an Julius Andrassy hatte in ihr einen Gedanken reifen lassen, den sie jetzt, am kommenden Weihnachtsabend, in die Tat umsetzen wollte.

„Ich möchte dich etwas wissen lassen, Marie-Valerie”, sagte sie deshalb entschlossen. „Ich habe einen Zusatz zu meinem Testament veranlasst. Und ich möchte es jetzt bekanntgeben.”

„Was denn, Mama?” fragte Marie-Valerie gespannt.

„Es betrifft meine Gedichte”, begann Sissy zögernd, als fiele es ihr schwer, ein Geständnis zu machen. Und tatsächlich war es ihr nicht leicht gefallen, sich dazu durchzuringen.

„Die Königin der Rumänen — du weißt, dass ich mit ihr befreundet bin —”

„Sie schreibt unter dem Namen ,Carmen Sylva', ich weiß”, nickte Marie-Valerie. „Was ist mit ihr?”

„Sie hat mich indirekt auf den Gedanken gebracht. Sie veröffentlicht ihre Gedichte und Erzählungen und hat damit großen Erfolg. Sie ist nicht nur als Königin, sondern auch als Dichterin bekannt und anerkannt.”

„Hast du dich etwa endlich auch dazu entschlossen, deine Gedichte zu veröffentlichen?” jubelte Marie-Valerie vergnügt, denn ein solches Unternehmen konnte ihre Mutter von ihren grüblerischen Gedanken abbringen.

„Carmen Sylva hat mich geradezu gedrängt, auch andere Menschen, die Gedichte von mir gelesen haben, sind der Ansicht —”

„Dass sie gut sind? Aber doch sehr gut, soweit ich das selbst beurteilen kann, Mama. Und nun willst du sie gleichfalls erscheinen lassen? Etwa unter dem Pseudonym ,Elisabeth von Hohenembs'? Aber das wäre ganz wunderbar!”

Zu ihrer Verwunderung aber schüttelte Sissy den Kopf.

„Nein, mein Kind. Die Gedichte sollen erscheinen — aber erst fünfzig Jahre nach meinem Tod. Und eines Inkognitos bedarf es dann nicht mehr. Man kann ruhig wissen, wer sie geschrieben hat. Ich habe dann keine höfischen Rücksichten mehr zu nehmen.”

„Und wer bekommt den Erlös?” fragte Marie-Valerie stirnrunzelnd.

„Eine Stiftung”, erklärte Sissy. „Eine Stiftung, die Menschen zugutekommen soll, wie Andrassy einer war. Oder wie Rudolf. Denn auch er wollte die Welt verändern — oder zumindest unser Österreich-Ungarn.”

„Eine Stiftung für —”

„ — für politisch Verfolgte, Verstoßene, Verkannte.”

„Aber Mama!” rief Marie-Valerie entsetzt. „ Man wird sagen, dass du Umstürzler und Anarchisten unterstützt! Du, die Kaiserin und Königin! Und das willst du jetzt bekannt machen? Mama, ich beschwöre dich! Denke an Papa! Das kannst du unmöglich tun, das ist ganz und gar unmöglich!”

Sissy biss sich auf die Lippen und nickte. Marie-Valerie sah, dass ihre Mutter blässer wurde und ein feuchter Schimmer in ihre Augen trat, während sie ihre Lippen zusammenpresste und sich ein harter Zug in ihrem Antlitz bemerkbar machte.

„Das habe ich mir gedacht”, presste sie traurig hervor. „Aus dir spricht dein Vater. Wenn Gisela dies gesagt hätte, könnte ich es verstehen, aber du?”

„Ach, Mama, du weißt doch, dass ich dich über alles liebe”, umarmte Marie-Valerie ihre Mutter, doch Sissy wehrte die Liebkosung ab und sank in einen Fauteuil.

„Wenn du es in deinem Testament so verfügt hast, dann mag es geschehen. Denn wenn du und Papa nicht mehr am Leben seid, ist es nicht mehr euer Problem. Aber eine Veröffentlichung, womöglich in der Presse — Mama, ich bitte dich, darauf zu verzichten”, blieb jedoch Marie-Valerie unbeugsam.

„Du meinst es gut”, sagte Sissy nach einer Weile leise. „Und wahrscheinlich hast du recht. In fünfzig Jahren sieht die Welt wohl ganz anders aus. Wer weiß, ob es dann überhaupt noch Kaiser und Könige geben wird. Vielleicht wird man mich dann verstehen ...”

Marie-Valerie schüttelte missbilligend den Kopf, fand aber, dass es besser sei, ihrer Mutter jetzt beizupflichten.

„Vielleicht hast du recht, Mama”, nickte sie deshalb lebhaft und strich zärtlich über das gebeugte Haupt der Mutter. „Wer kann sagen, was in fünfzig Jahren sein wird? Vielleicht fliegt man dann wirklich zum Mond, wie dieser Monsieur Jules Verne es beschreibt. Doch im Augenblick bleiben wir besser auf der Erde.”

Eine Stiftung für alle, die um der Freiheit willen Kopf und Kragen riskierten, für alle, die um ihrer Heimat und ihrer Ideale willen entwurzelt waren — das wollte Sissy. Der Ertrag ihres dichterischen Vermächtnisses sollte in Form einer Stiftung politischen Flüchtlingen zugutekommen. Männern wie Julius Andrassy, den man in Abwesenheit zum Tode verurteilt hatte. Hätte Franzl sich nicht über Sissys Bitten zu einer Amnestie entschlossen, hätten er und viele andere wohl Ungarn nie wiedergesehen.

Aber Sissy erwähnte nichts hiervon in dem Brief, den sie Franzl nach Gödöllö schrieb, wo er die Weihnachtsfeiertage zu verbringen gedachte. Ohne sie zwar, aber doch wohl mit Gisela und deren Familie. Während sie ihre Zeilen zu Papier brachte, war es ihr, als suche sie Zuflucht bei ihrem fernen Franzl. Sie schrieb ihm, dass sie ihm alles Gute wünsche und dass er sie doch so bald wie möglich besuchen kommen möge.

Die schwankende Stimmung der Kaiserin blieb Sissys Hofstaat nicht verborgen und machte allen zu schaffen, die mit Sissy nach Biarritz gekommen waren. Die Gräfin Sztaray konnte nicht umhin, Marie-Valerie ihre Besorgnis auszudrücken.

„Kaiserliche Hoheit, was kann man nur tun, um Ihre Majestät ein wenig aufzuheitern?” fragte und klagte sie besorgt. „Ich weiß mir keinen Rat mehr. Majestät sieht richtig angegriffen aus — und das zur fröhlichen, heiligen Weihnachtszeit!”

„Das triste Wetter macht Mama zu schaffen”, versuchte Marie-Valerie eine Erklärung, die die Gräfin beruhigen sollte. Doch es gelang ihr nicht, sie zu täuschen.

„O nein”, wehrte die Sztaray ab, „das ist nicht das Wetter allein. Ihre Majestät hätte besser daran getan, das Fest in Gesellschaft von Seiner Majestät zu verbringen, anstatt hier in Biarritz einsam zu sein.”

Ein flüchtiger Gedanke erhellte Marie-Valeries ausdrucksvolles Gesicht. Und dieser Gedanke galt John Collet, dem Mann im Rollstuhl, dem Mann aus Sissys ferner Vergangenheit . . .

„Vielleicht”, sagte sie daher bedächtig, „erleben wir eine Überraschung, Gräfin. Vielleicht aber auch nicht. Aber eines ist sicher: Mama und ich werden in den nächsten Tagen viel beisammen sein, sie wird mir manches zu erzählen haben, das wird ihre Laune bessern.”

Was sie aber sonst noch überlegte, behielt Marie-Valerie wohlweislich besser für sich: Wie, wenn sie etwa ein Wiedersehen zwischen ihrer Mutter und dem geheimnisvollen Fremden arrangieren könnte? Der Nebel auf der Kaipromenade hatte ihn verschluckt, wie die Zeit, die zwischen den vergangenen Ereignissen und dem Heute lag. Und doch — was war Zeit? Die Erinnerung war imstande, das Gestern wieder zum Heute werden zu lassen. Erinnerung war ein Schatz, den niemand rauben konnte.

Aber ob man Mama überhaupt mit einem solchen Vorschlag kommen konnte? Oder sollte man vielleicht einen „Zufall” arrangieren? Da müsste man zuvor mit dem fremden Mann Kontakt aufnehmen und mit ihm reden. Marie- Valerie verwarf schließlich den Einfall — er war keine sehr gute Idee. Der Fremde mochte vielleicht anders als erwartet reagieren. Man musste es doch besser wirklich dem Zufall überlassen, was sich ereignen würde. Biarritz war schließlich nicht so groß, dass man hier aneinander vorbeilaufen konnte, und vielleicht führte das Schicksal selbst ein wenig Regie.

„Lassen wir es darauf ankommen, Gräfin”, sagte deshalb Marie-Valerie, die damit deren stumme Frage mit diesem orakelhaften Ausspruch beantwortete.

„Wie Kaiserliche Hoheit meinen”, nickte die Sztaray.

Sie ging und schüttelte nach Verlassen des Zimmers den Kopf. Denn sie hatte keine Ahnung, was in der Erzherzogin vorging und welche Gedanken diese hegte.

3. Die Mette

Sissy entschloss sich, zur Christmette zu gehen. Zwar fühlte sie sich nicht besonders gut, aber wenigstens diese Konzession wollte sie dem Fest machen.

Die Bescherung für ihr Reisepersonal und ihre Hofdamen verlief wie stets in den letzten Jahren betont schlicht. Die Geschenke waren zwar großzügig, aber die eisige Atmosphäre ließ keine rechte Stimmung aufkommen. Und auch Marie-Valerie wünschte sich insgeheim nach Hause, in ihr Schloss Wallsee, doch sie bemühte sich, dies niemanden merken zu lassen. Aber Sissy spürte es dennoch.

„Ich bin dir nur eine Last, mein Kind”, seufzte sie. „Du gehörst zu deinem Mann, zu den Kindern. Fahr heim, mein Engel, damit du wenigstens zu Neujahr bei den Deinen bist! Ihr könnt ja zum Dreikönigsfest noch einmal den Christbaum anzünden.”

„Wo denkst du hin, Mama, ich gehöre jetzt hierher!” antwortete Marie-Valerie fest entschlossen. Sie war sich bewusst, dass sie ihre Mutter in dieser Stimmung nicht allein lassen durfte.

„An diesen Depressionen ist nur das Rheuma schuld”, versicherte später die Sztaray der Erzherzogin. „Das feuchte Klima hier in Biarritz macht es nur noch schlimmer. Seine Majestät hat dringend davon abgeraten, hierher zu fahren um diese Jahreszeit! Und die Herren Doktoren, die Ihre Majestät behandeln, taten dies auch. Aber da ist ja nichts zu machen. Ihre Majestät muss halt immer ihren Kopf durchsetzen, und das haben wir dann alle davon . . .”

Sissy ließ sich „warm einpacken”, wie sie es nannte, und dann gingen die drei Frauen zur Weihnachtsmesse. Es war sehr dunkel, das Meer rauschte, und das Gotteshaus wuchtete mit seinen alten Mauern fast unheimlich aus dem Nebel.

„Neulich las ich über die Kanarischen Inseln”, meinte Sissy unterwegs plötzlich unvorhergesehen. „Ich bin noch nie dort gewesen. Man kann dort auf Eseln reiten. Das haben wir in Ägypten so lustig gefunden, Frau Festetics und ich.”

„Ihr tun heute noch alle Knochen davon weh”, versicherte die Sztaray spitz.

„Es soll dort auch Strände geben mit unendlich viel Sand — warmem Sand, dass man meinen könnte, man wäre in der Sahara. Sandpackungen wären meinen Gliedern sicherlich sehr zuträglich.”

„Aber Papa wird dir eine Seereise nicht mehr gestatten”, wandte Marie-Valerie ein.

„Oh”, schüttelte Sissy überlegen den Kopf. „Er würde mich schon fahren lassen, wenn ich es mir in den Kopf setze! So wie er auch früher immer den ,Greif für mich unter Dampf setzen ließ, wenn ich aufs Meer hinaus wollte.”

Sie kamen in das Gewoge vor der Kirche, in die sich viele Menschen drängten.

„Vorsicht, Majestät”, warnte die Sztaray.

Eine Krankenschwester bemühte sich, einen Rollwagen durch die Menge zu schieben, in dem ein fest in Decken gehüllter, älterer Mann saß, der seinen Hut so tief in die Stirn gedrückt hatte, dass man ihn nicht erkennen konnte. Eine dunkle Brille machte ihn zudem vollends unkenntlich. Trotzdem erkannte ihn Sissy jedoch sofort. Es war der Mann, dem sie neulich im Nebel auf der Kaipromenade begegnet war. Unwillkürlich verhielt die Kaiserin ihren Schritt. Marie-Valerie und die Gräfin Sztaray blieben gleichfalls stehen, um den Kranken vorbei zu lassen. Wenig später war er im Kirchenportal verschwunden.

„Er ist es, er muss es sein”, murmelte Sissy.

„Wer, Majestät?” fragte die Sztaray verwundert. „Kennen Sie ihn?”

„Das liegt Jahre zurück. Sie standen damals noch nicht in meinem Dienst, Gräfin.”

„Ach, erzählen Sie mir doch davon, Majestät”, bat die Sztaray erwartungsvoll.

„Ein andermal”, wehrte Sissy ab. „Jetzt ist nicht die Zeit dazu.”

Und sie betraten die von warmem Kerzenschimmer und Weihrauchduft erfüllte Kirche. Es war tatsächlich John Collet. Er saß in seinem Krankenwagen in der Nähe der Kirchenbank, in der Sissy wenig später kniete. Nun im Licht der Innenbeleuchtung war er für sie trotz seiner Brille unverkennbar, obwohl die Jahre auch ihm tiefe Furchen ins Gesicht gegraben hatten. Er war schmal geworden, sah leidend aus und wirkte müde, abgespannt, aber dennoch gefasst. Er hat sich besser in Gewalt als ich mich, bewunderte ihn Sissy.

Die Worte des Pfarrers waren für sie Schall und Rauch. Immer wieder zog es Sissys Blicke hinüber zu John. Aufkeimendes Mitgefühl ließ sie ihr eigenes Ungemach vergessen. Am liebsten wäre sie aufgestanden, zu ihm hingegangen und hätte seine Hände umfasst, die jetzt zum Gebet gefaltet auf seiner Decke lagen.

John, hätte sie gesagt, John — ich bin da, bin wieder bei dir, wie damals in Homburg und Kissingen. Wie geht es dir, lieber John? Wollen wir von alten Zeiten plaudern . . .?

In Gedanken sah sie sein entsetztes Jungengesicht vor sich, das er damals in Homburg zog, als er erfuhr, wer sie wirklich war. Er hatte sie doch in völliger Ahnungslosigkeit so lange nur für ein smartes „British Girl” gehalten.

British Girl... Ja, das waren seine Worte gewesen. „My sweet British Girl”, hatte er sie in liebevoller Zuneigung genannt. Und sie hatte nichts dazu getan, um ihn über ihre Person aufzuklären. Bis das Schicksal selbst eingriff, damals in Homburg — und für den armen John eine Welt zusammenbrach . . .

Ach, sie hatte nicht grausam sein wollen. Sie hatte ihn in ihr Herz geschlossen. Doch es war wohl mehr ihr Mitleid und ihre Bewunderung für ihn, was er für Liebe gehalten hatte. Und dennoch — sie hätte es wissen müssen, dass kommen würde, was unter den gegebenen Umständen nicht zu vermeiden gewesen war: Der unglückliche John verlor sein Herz…

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und ein jeder ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. . .”

Das Weihnachtsevangelium nach Lukas . . . Allmählich kehrte Sissy aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Die sonderbaren Tage von Homburg und Bad Kissingen versanken wie hinter Schleiern. Zurück blieben ein alter Mann und eine alternde Frau, die das Schicksal hier in Biarritz nach so vielen Jahren wieder zusammenführte.

Man hätte in dem Gotteshaus eine Stecknadel fallen hören können. Andächtig lauschte die Gemeinde der Verlesung des Evangeliums von der Geburt des Herrn und den Worten der Verheißung des Engels: „Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!”

Große Freude . . . Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und dem Menschen ein Wohlgefallen. Frieden, Freude? Wo waren sie? Sissy hatte sie vergebens gesucht in so vielen Winkeln der Erde. Sie sah zu John hinüber und bemerkte im Flackerlicht der Kerzen, dass er lächelte. Hatte er den Frieden gefunden? War er ihm — trotz allem — zuteil geworden? Dann hatte sie kein Recht, wieder in sein Leben zu treten. Dann durfte sie sich nicht zu erkennen geben, musste so tun, als sähe sie ihn nicht! Oder hatte er etwa bereits bemerkt, dass ihre Blicke immer wieder zu ihm wanderten . . .?

Ein flüchtiges Rot stahl sich in ihre Wangen. Sie hätte, sagte sie sich, verschleiert gehen sollen. Der kleine lederne Fächer, mit dem sie gewöhnlich ihr Antlitz vor den Blicken Neugieriger zu schützen versuchte, war hier in der Kirche nicht zu verwenden. Sie war versucht, die Messe vorzeitig zu verlassen und fortzulaufen, so peinlich war ihr plötzlich der Gedanke der Möglichkeit, ihrerseits auch von ihm erkannt und beobachtet worden zu sein.

Ich bin töricht wie damals in Homburg, schalt sie sich. Wie lange ist das schon her? Fast fünfunddreißig Jahre! Ja, im kommenden Frühling werden es fünfunddreißig Jahre sein . . .

Es begann in den Blütentagen des Jahres 1863. Damals hatten sie einander kennengelernt. Und geschrieben hatten sie einander danach noch viele Jahre lang. Sissy hatte Johns Briefe daheim, in Wien, aufbewahrt. Freilich, eines Tages war das Interesse aneinander schwächer geworden. Vielleicht hat er, dachte Sissy sich, ein anderes „British Girl” gefunden, das ihn tröstet.

Sie wusste nicht, ob das jemals der Fall gewesen war. In seinen Briefen erwähnte er kein einziges Wort davon. Aber Sissy hätte es ihm von Herzen gegönnt. Denn seine Liebe zu ihr war ja doch völlig hoffnungslos gewesen.