Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Texas Ranger

- Sprache: Deutsch

1835 ist Texas noch eine mexikanische Provinz, obwohl dort inzwischen fast dreißigtausend Kolonisten leben. Fast täglich flackern Kämpfe gegen Comanchen auf, zudem gibt es neuerdings Ärger mit der mexikanischen Zentralregierung. Präsident Antonio López de Santa Anna möchte der Provinz Texas keine Sonderrechte mehr gewähren. Zu dieser Zeit erreicht Sam Sheridan Texas, um sich dort anzusiedeln. Doch es kommt anders. Er wird in Kämpfe mit Comanchen verwickelt und schließt sich daraufhin einer Freiwilligentruppe an, die sich Texas Rangers nennt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In dieser Reihe bisher erschienen

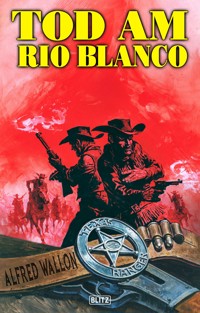

4701 Alfred Wallon Tod am Rio Blanco

4702 Alfred Wallon Canoma muss sterben

4703 Alfred Wallon Die erste Rebellion

4704 Alfred Wallon Kampf ohne Gnade

4705 Alfred Wallon Die Helden von Alamo

4706 Alfred Wallon Vergeltung für Alamo

4707 Alfred Wallon Überfall auf Parkers Fort

4708 Alfred Wallon Gefahr am Little River

4709 Alfred Wallon Rinder für Texas

4710 Alfred Wallon Das Fort am Colorado River

4711 Alfred Wallon Entscheidung am Elm Creek

4712 Alfred Wallon Hinterhalt am Trinity River

4713 Alfred Wallon Der Commanchen-Jäger

4714 Alfred Wallon Der Ritt nach Laredo

4715 Alfred Wallon Blutiger Sommer (Frühjahr’25)

4716 Alfred Wallon Tödlicher Herbst (Frühjahr’25)

TOD AM RIO BLANCO

TEXAS RANGER

BUCH 1

ALFRED WALLON

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

Copyright © 2022 Blitz-Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Redaktion: Alfred Wallon

Logo: Mario Heyer

Satz: Gero Reimer

Alle Rechte vorbehalten

www.Blitz-Verlag.de

ISBN: 978-3-95719-366-7

4701 vom 11.08.2024

INHALT

Die Händler aus Nachitoches

Überfall im Morgengrauen

Auf der Spur der Mörder

Der Entscheidungskampf

Die Banditen aus Mexiko

Der Einmarsch der mexikanischen Armee

In der Falle der Comanchen

Ritt ins Ungewisse

Mein ist die Rache!

Historische Anmerkungen des Autors

Über den Autor

DIE HÄNDLER AUS NACHITOCHES

14. April 1835

Zwei Meilen nordöstlich vom Sandies Creek

Am frühen Nachmittag gegen 14:00 Uhr

Sam Sheridan bemerkte die kreisenden Vögel am Himmel, als er noch fast eine Meile entfernt von dem blutigen Ort des Geschehens war. Er kannte die Zeichen der Wildnis und wusste, dass die Aasvögel immer dann am Himmel auftauchten, wenn es Beute für sie gab. Waren es womöglich Menschen oder nur verendete Tiere? Er wusste es nicht. Aber es war besser, die Ursache zu kennen, denn nach allem, was er bisher über die Kolonie Texas gehört hatte, war das Risiko sehr groß, den Comanchen oder anderen marodierenden Indianer-stämmen in die Hände zu fallen und dann einen grausamen Tod zu erleiden.

Man hatte ihn gewarnt, allein das Land zu durchqueren, und so langsam begriff der Mann aus Kentucky, dass diese Warnungen nicht unberechtigt gewesen waren. In Austin hatte man nur verwundert den Kopf darüber geschüttelt, als er sich dort mit Vorräten und genügend Pulver und Blei eingedeckt und dann einigen Leuten erzählt hatte, er wolle sein Glück als Farmer in der Gegend von Gonzales versuchen. Wahrscheinlich hielten ihn die meisten Bewohner für einen Geistesgestörten mit starkem Drang zum bewussten Selbstmord. Aber all das hatte Sam Sheridan nicht interessiert. Er hatte einen Traum und ein Ziel, und beides wollte er verwirklichen und erreichen.

Er zügelte sein Pferd, zog ein Fernrohr aus der Satteltasche und suchte damit das vor ihm liegende hügelige Land nach verdächtigen Bewegungen ab. Das Packpferd, das seine Vorräte und einige Ausrüstungsgegenstände trug, schnaubte nervös und scharrte ungeduldig mit dem rechten Vorderhuf im Sand. Ein Zeichen, das eigentlich den Verdacht noch verstärkte, dass hier eine ganze Menge nicht stimmte. Trotzdem fühlte sich Sheridan sicher, denn er entdeckte weder Reiter am Horizont, noch wies eine Staubwolke darauf hin, dass überhaupt jemand in der Nähe war. Also beschloss er schließlich, seinen Ritt fortzusetzen und sich selbst ein Bild zu machen, was an der Stelle geschehen war, wo die Bussarde kreisten.

Er trieb sein Pferd langsam an und zog das Packpferd am Zügel mit sich. Sheridan ertappte sich dabei, dass er immer wieder zur Steinschlossflinte schaute, die er in einer Halterung am Sattel befestigt hatte. Es war eine gute und treffsichere Waffe, die auch besser unter dem Namen Kentucky Rifle bekannt war. Sheridan war ein geübter Schütze, aber er hatte auch schon erfahren müssen, dass ein Indianer mit Pfeil und Bogen eine nicht zu unterschätzende Gefahr war. Denn während Sheridan seine Rifle nach einem Schuss immer wieder umständlich nachladen musste, schaffte es ein Indianer spielend, mehrere Pfeile in dieser Zeitspanne auf seinen Gegner abzuschießen.

Dies hatte Sheridan selbst auf traurige Weise erfahren müssen, als er seinen jüngeren Bruder in Kentucky hatte begraben müssen. Sam und Luther Sheridan hatten eine kleine Farm am Rande der Cumberland Gap aufgebaut und zwei Jahre dort dem Wald so manchen Fußbreit Boden abgerungen und urbar gemacht. Eine schweißtreibende Arbeit, die aber letztendlich nur Luthers Tod und eine niedergebrannte Farm zur Folge gehabt hatte. Dieser Traum von einer friedlichen und guten Zukunft hatte sich zerschlagen.

Es nutzte aber auch nichts, mit den Gedanken im Gestern zu verweilen und den gewaltsamen Tod seines Bruders zu beklagen. Deshalb hatte Sam Sheridan nur wenige Tage später sein Land verkauft und war in Richtung Südwesten gezogen. Nach Texas, wie so viele andere vor ihm auch schon. Der Ruf Stephen Austins, dass in Texas neue Kolonisten willkommen seien, war auch ihm nicht entgangen, und diese Chance wollte er jetzt nutzen.

Leiser Wind strich durch das Präriegras. Krächzende Schreie der Aasvögel drangen an Sheridans Ohr. Pene-tranter Geruch nach Blut und Tod stieg ihm in die Nase, als er sich der betreffenden Stelle näherte und schon wenige Augenblicke später begriff, warum das so war.

Die ersten gefiederten Todesboten hatten sich zwischen den beiden blutigen Körpern niedergelassen und schlugen wild mit den Flügeln, als der Reiter mit den beiden Pferden näher kam. Sie fühlten sich gestört bei dem Festmahl, das auf sie wartete. Protestierend und mit lautem Gekrächze erhoben sie sich wieder in die Lüfte und warteten erst einmal ab, was nun weiter geschah.

Es waren ein Mann und eine Frau, deren Leichen Sheridan jetzt sah. Der Mann war vielleicht Ende dreißig, die Frau etwas jünger. Nicht weit von der Stelle, wo die Toten lagen, befanden sich die verstreuten Habseligkeiten, die für ihre Mörder keine Bedeutung mehr hatten. Deshalb hatten sie auch alles hastig durchwühlt und achtlos zurückgelassen.

Sheridan atmete flach, weil ihn der penetrant-süßliche Geruch würgen ließ. Auch die beiden Pferde scheuten angesichts des Todes. Das Packtier wollte ausbrechen, aber zum Glück hielt es Sheridan an den Zügeln fest, sonst hätte es sich bestimmt losgerissen und wäre voller Panik davongaloppiert. Der breitschultrige Mann aus Kentucky zwang sich, in die vor Angst im Tod erstarrten Gesichter der beiden Menschen zu sehen. Namenloses Entsetzen spiegelte sich darin wider, und die schreck-lichen Wunden zeugten davon, welche Schmerzen sie in den letzten Augenblicken ihres Lebens durchgemacht haben mussten.

Nicht weit von der Frau entfernt befand sich eine kleine Kiste, deren Deckel geöffnet war und in der sich nichts mehr befand außer einer Familienbibel. Sheridan wusste selbst nicht so genau, warum er nach der Bibel griff und sie aufschlug. Auf der ersten Seite entdeckte er einen handschriftlichen Vermerk: Jacob und Esther Nolan. Dann noch ein Datum: 25.02.1835. Das war noch gar nicht so lange her, gerade mal knapp zwei Monate. -Handelte es sich vielleicht um das Hochzeitsdatum, das in der Bibel notiert worden war? Es gab viele Familien, die ihre Bibel dazu nutzten, um sie auch als Chronik zu verwenden. Aber ob es sich wirklich um das Hochzeitsdatum dieses jungen Paares handelte, würde Sam -Sheridan wahrscheinlich niemals erfahren.

Angesichts der über ihm kreisenden Aasvögel war es riskant, den beiden Toten ein Grab zu geben. Wenn andere Indianerbanden das Gelände durchstreiften und auf die Vögel aufmerksam wurden, dann würden sie unter Umständen nach dem Rechten sehen wollen. Dieses Risiko wollte Sheridan eigentlich nicht eingehen. Es wäre besser gewesen, die Toten zurückzulassen und seinen Ritt so schnell wie möglich fortzusetzen. In der Hoffnung, vor Einbruch der Dunkelheit vielleicht sogar noch die Stadt Gonzales zu erreichen. Aber dann entschied er sich doch dagegen und begrub den Mann und die Frau, auch wenn er dafür fast zwei Stunden Zeit brauchte und dabei eine ganze Menge riskierte. Zuletzt häufte er ein paar kleine Steine über den Grabhügel, damit wilde Tiere die Leichen nicht so schnell ausgraben konnten.

Während dieser traurigen Arbeit hatte er mehr Glück als Verstand, dass ihn niemand entdeckte. Auch die Bussarde verzogen sich allmählich, als sie begriffen, dass Sheridan ihnen die Beute abspenstig gemacht hatte. Deshalb zogen sie einfach weiter, in der Hoffnung, an einer anderen Stelle wieder neue Beute zu finden.

Die schrecklichen Bilder der beiden ermordeten Menschen hatte Sheridan immer noch vor Augen, als er schon eine gute Meile weitergeritten war. Er drehte sich aber nicht mehr im Sattel um und blickte auch nicht mehr zurück. Sonst hätte er sicherlich bemerkt, dass für die Aasvögel jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um das zu tun, worauf sie die ganze Zeit schon gewartet hatten. Jetzt, wo der Mensch die Stätte des Todes wieder verlassen hatte, wartete eine sichere Beute auf sie. Eine Beute, die ihnen niemand mehr streitig machen würde!

Von einem unguten Gefühl getrieben, schaute sich Sheridan immer wieder vorsichtig nach allen Seiten um. Aber nach wie vor konnte er nichts erkennen, was darauf schließen ließ, dass ihn Indianer entdeckt hatten und nun seiner Fährte folgten. Auch wenn er das niemals einem anderen Menschen gegenüber zuzugeben hätte, so fühlte er sich zusehends unwohler. Und er musste wieder an den Tag denken, an dem er und sein Bruder Luther dem Tod begegnet waren. Er glaubte immer noch, das Echo der gellenden Kriegsschreie zu hören, als die Indianer die Farm überfallen hatten und sie um ihr Leben kämpfen mussten. Aber es war nur eine Frage der Zeit gewesen, denn im Grunde genommen hätten sie niemals eine Chance gegen zwanzig wutentbrannte Krieger gehabt, denen der Hass auf jeden Weißen ins Gesicht geschrieben stand. Deshalb war es fast ein Wunder gewesen, dass er selbst sein Leben hatte retten können – und das nur, weil ein Trupp Freiwilliger aus der nächsten Ansiedlung zu Hilfe gekommen war und die Indianer in die Flucht geschlagen hatte. Aber da brannte die Farm bereits lichterloh, und Luther lebte nicht mehr!

Sheridan seufzte und bemühte sich, diese schreck-lichen Erinnerungen ganz weit von sich wegzuschieben. Er brauchte seine Aufmerksamkeit für das Jetzt und Hier, denn ein einzelner Reiter wie er konnte und durfte sich niemals sicher fühlen. Deshalb hielt er weiter Ausschau und hoffte einfach nur darauf, so schnell wie möglich Gonzales zu erreichen. Denn dort herrschte Sicherheit. Zumindest glaubte er das.

* * *

Die Sonne war mittlerweile ein gutes Stück weiter nach Westen gewandert, als Sam Sheridan in der Ferne eine Staubwolke bemerkte. Sofort hielt er an, zog erneut das Fernrohr hervor und spähte hindurch. In der Staubwolke zeichneten sich wenige Augenblicke später die Konturen von Wagen, zweirädrigen Karren und einigen Reitern ab. Als sich der Staub allmählich verzog, atmete Sheridan auf. Es waren Weiße. Und sie zogen genau in dieselbe Richtung wie er. Was sprach also dagegen, zu diesen Menschen zu reiten und sie zu fragen, ob er sich ihnen anschließen konnte? Zumindest so lange, bis er in Gonzales angekommen war. Vielleicht war das ja auch das Ziel dieses Wagenzuges. Nun, er würde es gleich erfahren.

Sheridan trieb sein Pferd an und zog das Packpferd am Zügel mit sich. Die Menschen bei den Wagen schienen ihn jetzt auch bemerkt zu haben und hielten an. Laute und aufgeregte Stimmen erklangen, und Sheridan sah, wie einige Männer mit schussbereiten Rifles in Position gegangen waren. Sie schienen misstrauisch zu sein. Sheridan konnte das gut verstehen, denn er hatte ja selbst vor nicht allzu langer Zeit gesehen, wie hart und mitleidlos dieses Land für die Menschen sein konnte, die zu wenig Achtsamkeit an den Tag gelegt hatten. Wie der Mann und die Frau, an denen die Aasvögel jetzt ihren Hunger stillten.

„Halt!“, erklang eine raue Stimme. „Das ist weit genug, Fremder! Halten Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann, verstanden?“

Das war eine eindeutige Drohung. Der Mann, der sie ausgesprochen hatte, sprach mit einem Akzent. Es klang so, als wenn er französischer Herkunft war. Er war in etwa so groß wie Sheridan, nur etwas schmaler und einige Jahre älter. Er trug derbe, aber zweckmäßige Kleidung, und die Augen in seinem graubärtigen Gesicht richteten sich äußerst wachsam auf Sheridan. Das galt übrigens auch für zwei weitere Männer, die zwischenzeitlich von den Wagen gestiegen waren und sich mit vorgehaltenen Waffen zu ihm gesellt hatten. Sie blickten nicht minder entschlossen drein, und das war eine unmissverständliche Warnung.

„Ich bin ein friedlicher Mensch, Mister!“, erwiderte Sheridan. „Ich wollte nur fragen, ob ich mich Ihnen und Ihren Leuten anschließen kann. Mein Name ist Sam -Sheridan. Ich komme aus Kentucky und wollte nach Gonzales.“

„Kentucky ist verdammt weit weg von hier“, erwiderte der Mann, der die Drohung ausgesprochen hatte. „Was wollen Sie in Gonzales?“

„Das tun, weswegen auch andere Menschen nach Texas gekommen sind“, erwiderte Sheridan und musste sich förmlich zwingen, ruhig und vor allem höflich zu bleiben. „Das haben Sie und Ihre Leute doch auch vor, oder?“

„In der Tat“, sagte der Mann und entschloss sich schließlich dazu, den Lauf seiner Rifle sinken zu lassen. „Ich bin Paul Greesier. Die beiden Männer neben mir sind Yves Dupont und Marcel Deschamps. Wir sind Händler aus Nachitoches in Louisiana. Und Sie haben recht. Wir transportieren verschiedene Waren und Ausrüstungsgegenstände, die für die Menschen in Gonzales bestimmt sind. Wir haben zehn Mexikaner als Wagen-lenker und Arbeiter angeheuert und hoffen, dass wir bis zum Einbruch der Dunkelheit in Gonzales sind.“

„Das wäre auch besser, Mister Greesier“, meinte Sheridan und zeigte mit dem Daumen der rechten Hand hinter sich. „Eine gute Meile entfernt von hier habe ich die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Die Indianer haben sie überfallen und ausgeraubt. Deshalb bin ich ehrlich gesagt sehr froh darüber, Ihnen begegnet zu sein.“

Der Händler aus Louisiana runzelte die Stirn bei Sheridans Worten. Auch die Blicke seiner beiden Landsmänner waren eindeutig. Was sie da gerade zu hören bekamen, gefiel ihnen nicht.

„Gütiger Himmel“, murmelte Greesier schließlich. „Dann sollten wir zusehen, dass wir rasch weiterkommen. Selbstverständlich können Sie sich uns anschließen, Mister Sheridan. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn unsere mexikanischen Arbeiter nichts von dem erfahren, was Sie gesehen haben. Einige von ihnen sind sehr ängstlich. Sie verstehen, was ich damit sagen will?“

„Durchaus“, erwiderte der Mann aus Kentucky. „Wir sollten aber trotzdem die Augen aufhalten, falls ...“

Er sprach diesen Satz bewusst nicht zu Ende. Aber die drei Franzosen hatten auch so begriffen, was auf dem Spiel stand.

„Die Roten werden es sich zweimal überlegen, unseren Wagenzug anzugreifen“, meinte schließlich Yves Dupont. „Jeder unserer Männer ist bewaffnet. Wir haben die Mexikaner selbst im Schießen ausgebildet. Dass sie anvisierte Ziele auch treffen, haben sie bereits unter Beweis gestellt.“

„Bei Kämpfen gegen die Comanchen, oder nur auf irgendeinem Schießplatz?“, wagte Sheridan dennoch zu fragen, erkannte dann aber nur Bruchteile von Sekunden am Blick des Händlers, dass noch keiner von ihnen direkte Kampferfahrung mit den Indianern gehabt hatte.

„Wir sollten zusehen, dass wir weiterkommen, Paul“, meldete sich nun schließlich der untersetzte Marcel Deschamps zu Wort. „Diskutieren bringt ohnehin nichts.“

Dem hatte Greesier nichts hinzuzufügen. Er nickte Sheridan zu, sich ihm und seinen beiden Partnern anzuschließen. Gemeinsam ritten die Männer zu den Wagen und zweirädrigen Karren, und Greesier informierte seine mexikanischen Helfer, wer Sheridan war und dass er mit ihnen nach Gonzales kommen würde. Die Blicke der Mexikaner waren nicht ablehnend, sondern nur verhalten. Aber das kümmerte Sheridan nicht. Stattdessen war er froh darüber, dass er im Falle eines Angriffs nicht mehr allein war und somit eine bessere Chance hatte, sich gegen eventuelle Gegner zur Wehr setzen zu können.

* * *

14. April 1835

In unmittelbarer Nähe des Sandies Creek

Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr

Einer der mexikanischen Wagenlenker fluchte, als plötzlich ein heftiger Ruck durch den Wagen ging, den er lenkte, gefolgt von einem krachenden Geräusch, das nichts Gutes verhieß. Paul Greesier, der Sam Sheridan gerade darüber informiert hatte, welche Waren er und seine beiden Partner mit einem guten Gewinn in Gonzales verkaufen wollten, brach plötzlich ab, drehte sich um und registrierte den Wagen, der sich ein Stück zur Seite geneigt hatte.

Der Mann, der das Gespann lenkte, schien dennoch davon überzeugt zu sein, dass er das Pferdegespann mit seiner knallenden Peitsche dazu zwingen konnte, den Wagen wieder nach vorn zu ziehen. Er war so außer sich, dass ihm gar nicht klar wurde, dass es so nicht weiterging.

„Halt, du Idiot!“, schrie ihn Greesier an. „Lass die Pferde! Siehst du denn nicht, dass das hintere Rad gebrochen ist?“

Der Mexikaner schien erst jetzt verstanden zu haben, was das bedeutete. Er ließ die Peitsche sinken, drehte sich nach hinten und sah nun das Malheur. Er hatte den Wagen versehentlich über einen kantigen Stein gelenkt, und das hatte das Rad nicht ohne Schaden überstanden. Nun war guter Rat teuer, denn sowohl Sheridan als auch Greesier erkannten mit einem Blick, dass mehrere Speichen des Rades durch das Hindernis gebrochen waren und der Wagen somit seinen Weg nicht mehr fortsetzen konnte.

„Und was jetzt?“, rief Deschamps, der zusammen mit Dupont ebenfalls herbeigeritten kam. „Das müssen wir reparieren. Und zwar so schnell wie möglich.“

„Das weiß ich auch!“, brummte Greesier und warf dem mexikanischen Wagenlenker einen wütenden Blick zu, der diesen erbleichen ließ. „Sag das einmal diesem Idioten dort. Wir müssen es auf jeden Fall schaffen, wenigstens die Farm von John Castleman vor Einbruch der Dunkelheit noch zu erreichen. Los jetzt. An die Arbeit, Männer!“

Der Befehl galt drei anderen Mexikanern, die zusammen mit dem unglücklichen Wagenlenker versuchten, das Rad zu inspizieren und dann so gut wie möglich wieder so zu reparieren, dass es den Rest des Weges durchhielt. Sie beeilten sich, so schnell es ging, und zogen sich dabei immer wieder wütende und zugleich ungeduldige Blicke des französischen Händlers zu.

Die Situation war ziemlich angespannt. Deshalb versuchte Sheridan, Greesier ein wenig abzulenken, indem er ihn nach der Farm fragte, von der der Franzose gerade erzählt hatte.

„John Castleman ist ein Hinterwäldler aus Missouri“, beantwortete Greesier die Frage Sheridans. „Vor zwei Jahren ist er mit seiner Frau, vier Kindern und seiner Schwiegermutter über die San Antonio Road hierhergekommen und hat eine Farm errichtet. Viele Reisende kommen auf dem Weg nach Gonzales dort vorbei und übernachten teilweise auch dort. Ist so was wie eine inoffizielle Station zwischen San Antonio und Gonzales, wenn man so will. Castleman hat auf diese Weise sein Auskommen, obwohl es sehr riskant ist, in dieser Abgeschiedenheit zu leben. Er ist völlig auf sich selbst gestellt, und es grenzt schon fast an ein Wunder, dass ihm und seiner Familie bis jetzt noch nichts zugestoßen ist.“

Sheridan blickte jetzt sehr verwundert drein, als er das hörte. Aber er wollte nichts dazu sagen, weil er weder Castleman kannte noch die näheren Umstände, die den Mann dazu bewogen hatten, solch ein Wagnis einzugehen.

„Ist es das erste Mal, dass Sie und Ihre Partner Waren nach Texas transportieren?“, wollte Sheridan nun wissen und bemerkte, dass der französische Händler kurz, aber heftig verneinte.

„Texas bietet eine gute Chance, Geschäfte mit den Kolonisten zu machen“, klärte Greesier den Mann aus Kentucky auf. „Aber letzten Sommer war es noch -deutlich einfacher als jetzt. Die Comanchen werden immer gefährlicher. Kein Wunder, denn sie müssen ihr eigenes Territorium immer stärker gegen Eindringlinge von außen verteidigen. Ganz zu schweigen von den Cherokee und anderen östlichen Stämmen, die von weißen Siedlern aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben wurden und im nordöstlichen Teil von Texas auch nicht willkommen sind. Das sind Fakten, mit denen die Kolonisten schon sehr bald Probleme bekommen werden. Und was die Mexikaner angeht: Das ist ein Pulverfass, das irgendwann explodieren wird. Verlassen Sie sich darauf!“

„Was meinen Sie damit?“, fragte Sheridan.

„Ach, Sie wissen das gar nicht?“, fragte Greesier mit sichtlicher Verwunderung. „Haben Sie denn gar nicht mitbekommen, was mit Stephen Austin passiert ist?“ Er sah, wie Sheridan verneinte, und fuhr deshalb rasch fort. „Dieser verfluchte Präsident Antonio López de Santa Anna hat Austin einfach verhaften und fast achtzehn Monate lang in Mexico City einsperren lassen. Diese Zeit hat Austin gezeichnet. Als er letztes Jahr aus der Haft zurück in die Kolonie kam, konnte man ihm die Entbehrungen ansehen, die er dort erdulden musste. Ich bin ihm im vergangenen späten Herbst kurz begegnet. Das ist nicht mehr der Mann, der voller Elan und Tatendrang das Werk und die Idee seines Vaters Moses Austin fortsetzen wollte.“

„Und was bedeutet das letztendlich?“

„Dass die Siedler und Kolonisten so langsam aber sicher in eine Zwickmühle geraten“, sagte Greesier. „Auf der einen Seite warten die Comanchen nur darauf, einsame Farmen und kleine Ansiedlungen zu überfallen, zu plündern und Kinder zu rauben. Auf der anderen Seite droht der Konflikt mit Mexiko langsam aber sicher in einem Krieg zu enden. Mit diesem Präsidenten ist alles möglich. Ich sehe Ihnen an, dass Sie das alles nicht gewusst haben, Mister Sheridan. Also sollten Sie sich so schnell wie möglich mit den Gegebenheiten in dieser Region vertraut machen. Es ist nur noch eine Frage von Monaten, bis bewaffnete Soldaten auf die Kolonisten losgehen. Und bis dahin müssen meine Partner und ich zusehen, wie wir das Beste aus dieser Situation machen. Vielleicht war das auch schon der letzte Warentransport, den wir weitestgehend unbehelligt durchführen können. Wer weiß?“

Bevor Sheridan etwas dazu sagen konnte, stellte Greesier fest, dass die Reparaturarbeiten an dem Wagenrad zum Glück beendet worden waren. Er ging hinüber, prüfte das Resultat und gab schließlich mit einem kurzen Nicken seine Zustimmung.

„Das muss reichen, bis wir Castlemans Farm erreicht haben“, sagte er abschließend. „Dann werden wir entscheiden, was zu tun ist. Vielleicht haben wir ja Glück und bekommen bei Castleman ein neues und funktionstüchtiges Rad. Er ist da ganz geschickt in solchen Dingen. Also los jetzt, sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Die Sonne geht bald unter!“

Sam Sheridan war erleichtert, das zu hören, denn die Worte des französischen Händlers hatten ihn sehr -nachdenklich gemacht. Hatte er womöglich seine alte Heimat Kentucky nur verlassen, um viele Meilen weiter südwestlich noch größere Probleme zu bekommen? Er wollte einfach nur ein neues Leben beginnen und hart dafür arbeiten. Aber was er jetzt von Greesier gehört hatte, sah mehr nach Blut, Schweiß und Tränen aus.

* * *

14. April 1835

Auf der Farm von John Castleman

Kurz vor Sonnenuntergang

John Castleman hielt einen kurzen Moment inne, atmete tief durch und wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn. Dann blickte er auf die Büsche, mit deren Entfernung er schon seit zwei Stunden zugange war und die sich trotz aller Bemühungen immer noch nicht aus dem Boden lösen ließen. Aber er wollte und musste sein Feld erweitern, und da standen ihm diese Büsche im Weg.

Er blickte hinüber zu dem robusten Blockhaus, das er mit seinen eigenen Händen vor zwei Jahren errichtet hatte. Genauso wie die angrenzenden Nebengebäude. Fast den ganzen Sommer hatte er dafür benötigt, und alle hatten mit anpacken müssen. Selbst seine Frau, seine Schwiegermutter und zwei seiner Kinder. Es war eine harte Zeit gewesen, aber mit vereinten Kräften hatten sie es dann doch geschafft, alles fertigzustellen, bevor der Winter kam. Seitdem lebte er mit seiner Familie in dieser Abgeschiedenheit und war eigentlich mit sich und seiner Situation zufrieden. Auch wenn sich die Nachrichten seit einigen Monaten mehrten, dass die Comanchen einsame Farmen überfielen, deren Bewohner töteten und manchmal sogar die kleinen Kinder entführten.

Allein der Gedanke daran, dass die Comanchen eines Tages auch einmal einen Überfall auf seine Farm durchführen würden, hatte ihn wachsam werden lassen. Wenn er draußen arbeitete, hatte er immer seine Rifle und ein scharfes Messer bei sich. Und die Kinder durften sich nie weiter vom Haus als in Sichtweite entfernen. Seine Familie wusste, dass sich die Zeiten zu verändern begannen, und blieb vorsichtig.

Sein Vorteil war, dass die Farm des Öfteren von Händlern aufgesucht wurde, die über die San Antonio Road kamen und hier kurz haltmachten. Hin und wieder durchstreiften auch einzelne Gruppen von Reitern das Land, die verhindern wollten, dass es weitere Überfälle gab. Aber das war nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, und Castleman überlegte immer wieder, ob es nicht doch besser war, alles aufzugeben und lieber mit seiner Familie nach Gonzales zu gehen. Ein handwerklich geschickter Mann wie er würde dort immer Arbeit finden und somit ein Auskommen für seine Familie haben.

Sein Blick richtete sich zum Himmel, weil er dort einen Vogelschwarm bemerkte, der die obersten Zweige einer Baumgruppe plötzlich verlassen hatte und in Richtung Süden weiterzog. Castleman runzelte die Stirn. -Irgendetwas schien die Vögel aufgeschreckt zu haben. Vielleicht ein Tier, das durch die Büsche streifte. Oder waren es gar Menschen, die sich dort verborgen hielten und seine Farm beobachteten?

Castleman gefiel das nicht. Er bückte sich, nahm seine Rifle hoch und beobachtete sorgsam das Gelände. Aber nichts geschah. Dennoch spürte er, wie ihn eine eigenartige Unruhe erfasste und seine Gedanken beherrschte. Ganz langsam ging er zurück zum Hauptgebäude der Farm. Dort sah er seine Frau im Eingang zur Tür stehen. Sie winkte ihm kurz zu, aber er erwiderte den Gruß nicht, weil sich seine Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigten.

„Was ist denn, John?“, fragte ihn seine Frau mit besorgtem Blick, weil sie ahnte, dass ihr Mann aus unerklär-lichen Gründen irgendwie angespannt wirkte.

„Geh ins Haus!“, sagte er. „Schnell!“

Seine Frau zuckte zusammen, tat dann aber doch, was er ihr gesagt hatte. Castleman atmete spürbar auf, nachdem er ebenfalls die Schwelle überschritten und die Tür rasch hinter sich geschlossen hatte. Er blickte in die besorgten und ängstlich wirkenden Gesichter seiner Kinder und der Schwiegermutter. Sie erwarteten Antworten von ihm, und er wusste, dass auch sie bemerkt hatten, dass er auf einmal vorsichtig geworden war.

„Wir gehen nicht mehr raus und bleiben erst mal drinnen“, sagte er knapp.

„Hast du was gesehen, John?“, wollte seine Frau wissen, sah dann aber, dass er kurz den Kopf schüttelte.

„Nein“, lautete seine Antwort. „Aber man kann nie wissen. Keine Sorge, hier im Haus sind wir sicher.“

Seine Schwiegermutter bemerkte den ernsten Blick und beschloss sofort, sich um die Kinder zu kümmern, damit sie etwas abgelenkt wurden. Castleman selbst blieb mit der Rifle in der Hand bei der Tür stehen und spähte durch eines der schmalen Fenster hindurch. Als er dann aber in der Ferne mehrere Reiter und Wagen entdeckte, begann er, sich deutlich zu entspannen, und lächelte wieder.

„Das ist es also“, murmelte er leise vor sich hin. „Deshalb haben die Vögel das Weite gesucht.“ Und etwas lauter sagte er zu seiner Frau: „Alles in Ordnung. Wir bekommen Besuch. Es sind mehrere Wagen und Reiter. Vermutlich Händler. Ihr braucht keine Sorgen zu haben.“

Am Gesichtsausdruck seiner Frau konnte er bemerken, dass auch sie sich wieder beruhigt hatte. Er selbst entriegelte wieder die Tür und trat hinaus ins Freie. Die Rifle hatte er immer noch bei sich, aber der Lauf zeigte zu Boden. Von dort aus beobachtete er die Wagen und die Männer, die sich seiner Farm näherten. Er grinste, als er einen der vordersten Reiter erkannte. Das war doch Paul Greesier, der Händler aus Nachitoches!

Castleman grinste bei dem Gedanken, dass der Franzose auch in diesem Frühjahr wieder nach Texas kam. Sein Erscheinen war für den Farmer so etwas wie Zuversicht und Hoffnung auf eine gewisse Normalität, die sich bestimmt wieder einstellen würde. Schließlich kamen jeden Monat immer weitere Kolonisten nach Texas, um in diesem Land einen neuen Anfang zu wagen. Trotz der Bedrohung durch die Mexikaner und die Indianer. Castleman wusste, dass selbst Mexiko und verschiedene marodierende Indianerstämme den Lauf der Zeit nicht mehr aufhalten konnten. Stephen Austin hatte mit seinem Plan etwas in Gang gesetzt, das langsam Früchte trug. Auch wenn es auf diesem Weg immer wieder neue Hindernisse gab.

„Willkommen, Mister Greesier!“, rief er dem französischen Händler und dessen Begleitern zu. „Es sind schon einige Monate vergangen, seit ich Sie zum letzten Mal gesehen habe.“

„Manchmal verstreicht die Zeit rasend schnell, Mister Castleman“, erwiderte der Händler mit einem kurzen Grinsen. „Aber es ist ein neues Jahr und eine neue Hoffnung auf gute Geschäfte. Wie sieht es denn aus in Gonzales?“

„Wir waren in diesem Jahr noch nicht dort“, erwiderte Castleman. „Ich kann meine Farm und meine Familie nicht so einfach im Stich lassen. Vielleicht haben Sie ja gehört, dass die Comanchen ziemlichen Ärger gemacht haben.“

Während er das sagte, bemerkte er den ernsten Gesichtsausdruck des breitschultrigen Mannes, der neben Greesier sein Pferd gezügelt hatte. Castleman sah ihn zum ersten Mal. Von ihm ging etwas aus, das Castleman sofort registriert hatte. Der Mann hatte aschblonde Haare, die ihm bis auf den Kragen seines Hemdes fielen, und er wirkte sehr entschlossen und wachsam zugleich. Als wenn er ständig auf der Hut vor Gefahren war.

„Ich habe einige Waren und Ausrüstungsgegenstände dabei, die Sie vielleicht gebrauchen können. Vielleicht findet Ihre Frau ja etwas, das ihr das Leben in dieser Einöde ein wenig erleichtert. Guten Tag, Mrs. Castleman!“, sagte er und zog mit einer galanten Geste seinen Hut. „Es freut mich, Sie bei bester Gesundheit zu sehen!“

Castleman bemerkte erst jetzt, dass seine Frau in der Tür stand. Und hinter ihr kamen gleich die Kinder und die Schwiegermutter, für die die Ankunft des Wagen-zuges natürlich eine willkommene Abwechslung in ihrem tristen Alltag darstellte.