Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

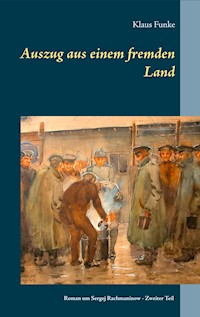

Lange haben die Fachwelt und die Leser auf den zweiten Teil der Rachmaninow - Trilogie gewartet. Der erste Teil "Zeit für Unsterblichkeit" erschien 2008 bei Faber & Faber und wurde gefeiert. Der vorliegende Band umfasst die Zeit vor dem ersten Weltkrieg und die Revolution in Russland. Ein großes Panorama wird vor dem Leser ausgebreitet. In der Erzähltradition deutscher und russischer Romanciers entwirft Funke ein packendes, farbiges Bild jener Zeit. Rachmaninow, dessen Familie durch die Revolution alles verloren hat und der sich als Künstler nicht mehr verwirklichen kann, flieht mit seiner Familie über Finnland in die USA, wo er ein neues Leben aufzubauen hofft. Der Roman ist packend und authentisch erzählt. Eine würdige Fortsetzung des ersten Teiles. Wiewohl umfangreich, werden Sie ihn nicht aus der Hand legen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1354

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Buch:

Der biografische Roman „Auszug aus einem fremden Land“ als Fortsetzung von „Zeit für Unsterblichkeit“ wird von der Fachwelt und den Lesern, nicht nur in Deutschland, seit langem erwartet. Er umfasst die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, die russischen Revolution und Rachmaninows Flucht aus seinem Heimatland. Ein großes Panorama wird vor dem Leser ausgebreitet. Rachmaninow ist eine bekannte Größe in der Musikwelt Russlands und Europas geworden. Aber die Umwälzungen in Russland behindern seine künstlerische Arbeit. Er erträgt sie nicht. Er verlässt seine Heimat. Funke erzählt in der Tradition großer deutscher und russischer Romanciers und er versucht der sogenannten „russischen Seele“ nachzuspüren. Ein außerordentliches Buch.

Zum Autor:

Klaus Funke, geboren in Dresden, ist ein bekannter Autor erfolgreicher Romane, Novellen und Erzählungen. Mit dem vorliegenden Roman legt er den zweiten Teil der lange angekündigten Rachmaninlow-Trilogie vor. Der erste Teil „Zeit für Unsterblichkeit“ (im Jahre 2008 bei Faber & Faber erschienen) ist ein sehr erfolgreiches Buch, das seinerzeit europaweit Beachtung fand und sogar im Russischen Kulturkanal „Kultura“ vorgestellt wurde.

Sie aber, denen treu verbunden Ich einst die erste Strophe bot, Sie sind, wie Sadi spricht, verschwunden, Weithin zerstreut und manche tot – Mein Werk ward ohne sie vollendet. Und du, zu der mein Herz sich wendet, Urbild Tatjanens, teures Haupt? … Viel, viel hat mir die Zeit geraubt! Wohl dem, der auf das Fest des Lebens Verzichtet, eh sein Glas geleert, Die schale Neige nicht begehrt Im Leidroman des Erdenstrebens – Und kurz gefasst von dannen zieht, Wie ich von Freund Onegin schied.

Aus „Eugen Onegin“ von Alexander Puschkin

Inhaltsverzeichnis

Der Ort Heimat : Ein Prolog

Russland 1912 - 1913: 1. Buch - Die Muse

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Russland 1914 - 1915 : 2. Buch - Die bleierne Zeit

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Russland 1916 - 1917 : 3. Buch - Der Auszug

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Auszug in die Fremde : Ein Epilog

DER ORT HEIMAT

Ein Prolog

Wenn Gott auf die Erde sehen will, dann schaut er durch das Auge des Falken herab.

Schwarzgelb ist dieses Auge, halbrund spiegelt sich die Welt darin und nichts kann ihm entgehen, nicht die geringste Kleinigkeit, keine noch so vorsichtige Bewegung bleibt ihm verborgen, nicht das Huschen der Maus, noch ihr Zittern, nicht der träge Lidschlag des kleinsten Reptils, noch der flinke Flug eines Sperlings im schützenden Strauch. Ausgebreitet die Schwingen im lautlos gleitenden Flug gleitet der Falke über das Land. Suchend und spähend kreist er, jederzeit bereit, herabzustürzen wie ein Stein und seine Beute mit den gelben, starken Fängen zu packen. Weithin und warnend gellt sein Ruf.

Ungeheuer weit, wie ein riesiger, bunt gewellter Teppich, breitet sich die Erde unter dem schwerelos Schwebenden aus, das Gelb der reifen Felder, das helle Grün der Wiesen, das Olivenfarbene der Wälder, das dunkelblaue Glitzern der Seen und Bäche, das Gelbgrau der staubigen Straßen und Wege, erhabene Ruhe ist überall, unbewohnt, menschenleer scheint die Landschaft, nur dort, wo die zwei mächtigen Linden ragen, steht wie verloren ein einzelnes Gehöft, und vom Horizont, wo weiße Wolken, aufeinander getürmt, dahintreiben, weht ein Lüftchen weich und sacht.

Da plötzlich, unter dem Raubvogel, klein, ein einzelner Mensch.

Der schmale Weg, auf dem der Mann geht, ist voller Staub und Spreu. Er nähert sich dem einsamen Gutshaus von den Feldern her und er läuft nicht schnell, eher bedächtig, zögernd, genussvoll; durch seine Hände, die er seitwärts ausstreckt, gleiten leise raschelnd die Rispen des hohen Grases. Er spürt ein angenehmes Kribbeln. Neben ihm, vor den Augen verborgen, zirpt eine Grille, hoch oben irgendwo über sich hört er den Schrei des Falken. Es riecht nach trockener Erde, nach wilden Blumen, trockenem Stroh und welkem Grün. Ein erhabenes Gefühl weitet die Brust des Mannes, noch niemals, so glaubt er jetzt beim langsamen Gehen, niemals zuvor, sei er so mit dieser Landschaft verbunden gewesen, niemals wie heute habe er sich wie ein Teil von ihr gefühlt, niemals habe er eine solch wilde Liebe zu aller Kreatur, sei es Pflanze, sei es Tier empfunden. Kräftigende Wärme hüllt ihn ein wie ein samtener, duftender Mantel. Die Mitte des Sommers ist gekommen. Die schönste, die üppigste Zeit des Jahres. Auf den meisten Wiesen ist die Heuernte bereits eingebracht, man hat gerade damit begonnen, den Roggen zu mähen.

Oh ja, wie reich zeigt sich um diese Jahreszeit die Natur. Überall diese prächtigen Blumen. Da ist das Weiß, das Rot und das Rosa der Kleeblüten; die wild wuchernden Margeriten mit ihrem goldgelben Auge in der Mitte und dem ihnen eigenen, würzigen Geruch; die nach Honig duftende Kresse, daneben die lieblichen Glockenblumen in Lila und Weiß; rankende Wicken und leuchtend blutroter Mohn, strahlend blaue, gegen Abend dunkler werdende Kornblumen und die nach bitteren Mandeln duftenden, schnell vergehenden Winden.

Und doch spürt der Mann in all diesem Reichtum zugleich auch die Wehmut des Abschieds. In manchen Gerüchen, die er wahrnimmt, auch in den Farben des Laubes, der Gräser, dem Kontrast von Sonnenlicht und Schatten, dem jäh auflebenden Wind, in all dem glaubt er schon die Zeichen des kommenden Herbstes zu erkennen. Ja, die stetig weiterrinnende Zeit ist doch die sonderbarste Erscheinung der Welt. Alles vergeht, nachdem es eben erst erschaffen, nichts ist von Dauer. Die Üppigkeit und die Vergänglichkeit sind Geschwister, wie Leben und Tod.

Der Mann ist stehen geblieben. Nach kurzem Zögern ist er ein paar Schritte vom Wege ab zwischen die hüfthohen Gräser der ungemähten prachtvollen Sommerwiese getreten, hat einen Strauß Blumen gepflückt, zwei grell gelbe Schmetterling sind vor ihm aufgeflogen und in taumelndem Hochzeitsflug in die luftblaue Höhe gestiegen, Fliegen und Käfer, ein paar wollige Hummeln summen vorbei. Der Blumenduft ist so intensiv, dass er die Nase reizt. Der Mann will schon weitergehen, da sieht er im Graben, vom Gras und vertrockneten Pflanzenresten halb versteckt, einen jungen, mit graublauem Flaum bedeckten Vogel. Er hockt, die dunklen Knopfaugen mit dem gelben Saum ängstlich aufgerissen, im Gras, und man weiß nicht, ist es Drossel, Ammer oder Lerche. Vorsichtig legt der Mann den Blumenstrauß nieder, kniet sich hin, tastet nach dem sich an den Boden pressenden kleinen Wesen. Ein unbestimmtes Mitgefühl, das warm in ihm aufsteigt, erfüllt ihn. Schnell zieht er ein großes kariertes Taschentuch hervor, ergreift das Nestjunge behutsam. Es fühlt sich in seinen Händen warm an und das kleine Herz pocht wie wild. Der Mann birgt es in dem Tuch und dann an seiner Brust, erhebt sich langsam, um weiterzugehen. Oh, beinahe hätte er den Blumenstrauß vergessen. Rasch nimmt er ihn auf.

Die Blumen wird er seiner Frau geben, denkt er, das Vögelchen ist für die Kinder. Er lächelt.

Die letzten Hundert Meter zu dem Gehöft führen über frisch gepflügtes Ackerland. Er geht den staubigen, leicht ansteigenden Weg entlang, der sich durch dieses dem Gut am nächsten gelegene Feld zieht. Das Feld dehnt sich zu beiden Seiten und nach vorn so weit aus, dass man ringsum nichts anderes sieht, als nur die gleichmäßig durchfurchte, nackte, geeggte, braunschwarze Erde. Man hat gründlich gearbeitet in diesem Jahr, sagt der Mann zu sich, die neuen Maschinen zeigen ihre Wirkung, nicht die Spur eines falschen Hälmchens ist zu entdecken. Aber mit einem Mal erfüllt den Mann ein aufkommender Unwille, und er fühlt nach dem Vögelchen an seiner Brust: Was sind wir doch grausam, wir Menschen! Warum vernichten wir alles, jedes Hälmchen, jeden Keimling, dulden kein Grünes neben unserer Saat, zerstören vielleicht auch die Eier von bodenbrütenden Vögeln (wieder fühlt er nach dem Vögelchen), nur um unser Brot, unseren Wohlstand geht es uns, ungefährdet zu sichern, den Anbau von Anfang an, ohne Störungen, gegen den Rest der Natur. Der Mann ächzt leise, schüttelt den Kopf.

Zu Hause angekommen, wird der junge Vogel in einen Käfig gesetzt. Die Kinder, zwei Mädchen von sieben und drei Jahren, vor Freude ganz außer sich, füttern ihn alle Tage mit einer Pinzette, tränken ihn mit einem kleinen Röhrchen. Jede Made, jeder Wurm, den sie vor dem Haus oder im Garten finden, auch Käferlarven und Fliegen, alles wird ihm angeboten und in ihn hinein gestopft. Nach ein paar Wochen schon sind dem Vögelchen die richtigen Federn gewachsen, Flaum und die gelben Schnabelränder verschwunden. Der Schnabel selbst, schwarz und spitz, glänzt wie es sich für eine junge Drossel gehört. Ja, das Vögelchen ist eine Drossel, das hat man in einem Buch gelesen und an Bildern erkannt. Aber ach, das eine Beinchen scheint verletzt. Das Tierchen kann weder hüpfen, noch richtig auf der Stange sitzen - die Arme. Traurig hockt sie am Käfigboden. Man hat ihr den Namen „Elsa“ gegeben. Aber trotz ihres Malheurs ist Elsa ganz zahm und zutraulich, sie lässt sich anfassen, vorsichtig streicheln ihr die Kinder über das seidige Gefieder.

Der Mann steht nachdenklich daneben. Plötzlich bedauert er, das Tier vom Feld mitgenommen zu haben. Gehört es nicht in die freie Natur. Hier, bei ihnen, ist es eingesperrt, obwohl satt und behütet, bleibt sie eine Gefangene. Doch, da ist das gebrochene Beinchen. Wäre sie nicht draußen in der Natur schnell die Beute eines Räubers geworden. Man versucht das Bein zu schienen, es gelingt nicht vollständig. Das Hinken, die Unbeholfenheit bleibt. Da wird endgültig beschlossen, die Drossel im Hause zu behalten, den Käfig stellt man auf eine der blau gestrichenen Fensterbänke.

Dort hockt sie nun, ein wenig schief auf ihrer Stange, starrt unverwandt in den Garten, und manchmal, am frühen Abend hört man sie schluchzende Töne singen. Sieht sie andere Vögel, hüpft sie aufgeregt hin und her. Das arme Vögelchen, unsere Elsa, ist sie nicht eine Fremde, denkt der Mann an solchen Abenden, ist sie nicht bei uns fremd, sehnt sie sich nicht nach draußen, zurück in die Freiheit, beschützt und genährt nur von der Gnade Gottes; aber ist sie nicht dennoch zugleich auch hier zu Haus, denkt er weiter, gehört sie nicht zu uns, die wir sie gepflegt und gefüttert haben, wäre sie nicht ohne uns verhungert und elend gestorben ...

Dieser Mann, der solches ein wenig wehmütig denkt, heißt Sergej Rachmaninow und wir schreiben den Sommer 1912.

Und er weiß nicht, wie er jetzt am Fenster seines Landhauses in Iwanowka steht, dass er in ein paar Jahren an diese Geschichte von der Drossel Elsa wieder und wieder denken wird, dann, wenn er selbst, älter, ja sogar alt geworden, fern seiner Heimat in der Fremde, hinter einem modernen New Yorker Klappfenster, das weite, herrliche Land, wo er aufgewachsen, wo er sich zu Hause gefühlt, wo er am glücklichsten und zufriedensten gewesen, sich nur noch aus dem Gedächtnis vorstellen kann ...

Wo ist man daheim? Kann es der Ort sein, wo man geboren wurde, oder ist es der, wo man sterben möchte. Oder gibt es ein Dazwischen? Ist es vielleicht jener Platz auf der Erde, den man mit geschlossenen Augen auf dem Globus zeigen kann? Wenn ihn ein Fremder fragte, wo denn dieses Paradies gelegen sei, so würde er ohne Zögern antworten: In Russland, 500 km südöstlich von Moskau, du musst abends um sieben Uhr Moskauer Zeit vom Pawelezker Bahnhof abfahren, dann umsteigen nach Rshaksa oder Koslow oder Tambow, das ist ganz gleich! Der Zug nach Kamyschin fährt ab Koslow über Tambow. In Rshaksa bist du dann um zwei Uhr, zehn Minuten Petersburger Zeit. Von dort geht es mit dem Pferdewagen oder einer robusten Droschke noch zwei Stunden über gewundene, unebne Wege - hier in Iwanowka gibt es keine besonderen Naturschönheiten wie auf den Postkarten, keine Berge, Schluchten oder gar ein Meer. Es gibt nur die Steppe und Wälder, aber diese Steppe - das ist wie ein grenzenloses Meer, ohne Anfang und ohne Ende, mit endlosen Feldern bestanden voller Weizen, Hafer, von einem Horizont bis zum anderen. Was ist die viel gepriesene Seeluft gegen die herrliche Steppenluft mit ihrem Aroma von Erde und allem, was hier wächst. Und dann das Landgut! Umgeben von seinem alten beinahe hundertjährigen Park. Wie ein Märchenschloss. Mit bunt bemaltem Holz verkleidet. Und die Obstgärten und der romantische kleine See mit seinem Schilf und der Insel darin. Ja, nur hier fließen ihm immer wieder die schöpferischsten Kräfte zu, hier nur kann er mit wahrer Lust und der Freude arbeiten, ob an seinen musikalischen Werken oder in der Wirtschaft des Gutes. Nein, es ist keine Stätte der Wunschlosigkeit, aber sie birgt für ihn den Kern des Glücks – denn, die einzig wahre Form irdischer Glückseligkeit liegt im tätigen Leben, liegt im Bewusstsein von Produktivität und Kraft. Und wenn man ihn einmal, nachdem er alt und fern dieses Ortes, fragte, wo er zu sterben wünscht, so müsste er sagen: „Ich weiß es nicht!“ Er weiß nur, wird er dann sagen, er hat einmal vor langer, gemessener Zeit im Paradies gelebt, und es wäre gleichgültig, ob dieser Augenblick 27 Jahre gewährt habe oder nur solange, wie man braucht, um die Lungen mit Luft zu füllen.

Russland 1912 - 1913

1. BUCH

Die Muse

1

Oh, lieber Onkel Wladimir, liebstes, bestes Onkelchen! Irina, die Neunjährige, fliegt auf den Mann in der blauen Gardeuniform zu, der gerade mit einem kleinen Ächzen aus dem neuen Krylow – Kraftwagen geklettert ist, mit dem ihn der Bruder vom Bahnhof in Tambow abgeholt hat. Wie groß du geworden bist, Irinuschka, fast schon eine junge Dame, sagt der Onkel und küsst das Kind auf die Stirn. Ein Abenteuer, von der Stadt bis hierher. Der Onkel lacht, sein Auge blitzt, der schwarze Schnurrbart glänzt wie Lack. Ja, wirklich, ein Abenteuer, wiederholt er noch einmal, und er wirft seinem Bruder Sergej einen Seitenblick zu, über holprige, schlammige Wege im Schritttempo bis hierher in diese Wildnis nach Iwanowka. Zu Pferde wär man schneller gewesen.

Langsam, sich die Hände an der Schürze abwischend, geht Natalja ihrem Schwager entgegen. In ihren Augen ist helle, tanzende Fröhlichkeit.

Oh, Wladimir, was sind wir glücklich, dich zu sehen, sagen diese Augen. Dann umarmen sich Natalja und der Schwager, küssen sich auf Wangen und Stirn. Sergej steht daneben, verlegen, unschlüssig. In der linken Hand hält er die Kraftfahrbrille, deren Abdrücke um die Augen noch als rötliche Ringe wie eine waagerechte Acht zu sehen sind, dann zieht er sich mit der rechten die graue, seltsam spitze Lederkappe vom Kopfe.

Abwartend, und seine verhaltene Freude durch leises Schwanzwedeln anzeigend, hat sich Stjopka, der gelbrote hochbeinige Hütehund, aus seiner hölzernen Behausung hervorgezwängt. Die Herrschaft freut sich über den Besuch, er aber hat misstrauisch zu sein. Misstrauen ist sein Beruf. Und Uniformen mag er sowieso nicht. Also wendet er sich ab, auch, weil man ihn nicht beachtet, gähnt und trollt sich mit hängendem Kopf auf seinen Lieblingsplatz unter eine der uralten Linden, gleich am Ausgang zum Park.

Inzwischen hat sich auch der Gast in der strahlend blauen Gardeuniform mit einem Gähnen gestreckt. Die Fahrt im offenen Automobil ist doch fürchterlich unbequem gewesen. Alle Knochen tun ihm weh. Nachdem er die Uniform mit geübtem Griff glattgezogen und ein paar Schlammspritzer weggekratzt hat, schaut er sich neugierig um, dann klopft er dem wartenden Bruder kräftig auf die Schulter. Er ist einen Kopf kleiner als der zwei Jahre jüngere Sergej, dunkelhaarig, mit einem wehmütigen, weichen Zug um das Kinn, der Mutter ähnlicher, indes schneidig und sehr adrett, der typische Regierungsbeamte aus St. Petersburg.

Mag die Fahrt unbequem gewesen sein, sagt er und lächelt, ich freu mich wieder in deinem Reich zu sein, Bruderherz, und er lässt einen schnalzenden Wohllaut hören.

Wladimir Wassiljewitsch Rachmaninow will sich in diesem Sommer von seiner eintönigen, nervtötenden Arbeit im St. Petersburger Kriegsministerium wieder einmal auf seine Weise erholen, und er hat deshalb beschlossen, statt, wie gewöhnlich auf die Krim oder ins Ausland, mitten im Juli zu seinem Bruder aufs Land nach Iwanowka zu fahren. Wladimir ist zu dem Schluss gekommen, dass das Leben auf dem Lande das denkbar vernünftigste und beste für ihn sei, und nur deshalb ist er zu seinem Bruder gefahren, um dieses Leben hier, das er, wie er es liebt, noch mit allerlei romantischen Gedanken ausschmückt, in vollen Zügen zu genießen. Auf dem weiten Gutshof stehend, atmet er tief die warme Sommerluft mit ihren verschiedenen Gerüchen ein, es riecht nach Heu und Blumen, nach trockener Spreu und Pferdeschweiß, es riecht nach dem ganzen, weiten Land, so wie er es sich vorgestellt hat in seiner Petersburger Enge, die ihn zwischen Akten und Stapeln voller unerledigter Papiere mit den ewig blassen, traurig langweiligen Beamtengesichtern ringsum, in den feucht dunstigen grauen Häuserschluchten, an den brackig riechenden Petersburger Kanälen von Tag zu Tag mehr bedrängt und eingezwängt hat. Auch Sergej freut sich sehr über die Anwesenheit des Bruders, den er nun schon volle drei Jahre nicht mehr wiedergesehen hat, und mit dessen Besuch er in diesem Jahr gar nicht mehr gerechnet hat. Indes zugleich, das hat er schon auf den Bahnhof und dann im Kraftwagen, als sie durch die Felder gefahren sind, wie auch jetzt hier auf seinem Gutshof mit leisem Widerwillen gespürt, er fühlt sich durch die Gesellschaft des Stadtmenschen Wladimir, wie der sich selber bei jeder Gelegenheit lachend nennt, irgendwie geniert. Ja, es verdrießt ihn trotz aller Wiedersehensfreude sogar ein wenig. Er, Sergej, liebt das Landleben, weil es ein Teil seines Daseins, seiner Freuden, vor allem seines kreativen Schaffens geworden ist, und weil er zugleich weiß, dass dieses Leben Opfer und Hingabe verlangt, dass man es um so mehr liebt, je mehr man seine Kraft, seine ganze Person mit diesem ländlichen Leben verbindet, dass man begreift, wie sehr es die eigentliche Wurzel allen menschlichen Schaffens bildet, wie es Freude und Erfüllung in einem ist, und wie es nur demjenigen wahres Glück verheißt, der sich dieses herrliche Leben täglich neu zu erobern weiß. Für den Bruder aber ist das Leben auf dem Lande weiter nichts als kurzfristige, deftige Erholung, eine Auffrischung der moralischen Kräfte, eine Art Reinigungsbad von den Sünden und dem Morast seines Alltags. Ja, wie ein Ablass, ein Rosenkranz nach erfolgter Beichte. Sergej liebt das Leben hier in Iwanowka, weil es ihm von Jahr zu Jahr immer mehr Inspirationsquelle geworden ist, die umso kräftiger sprudelt, je mehr er sich mit der Natur und den landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt, für den Bruder ist es das süße Nichtstun, was er ersehnt. Schlaff sein und genießen bedeutet ihm alles. Auch fühlt sich Sergej Rachmaninow durch die Einstellung seines Bruders zu den Bauern und zum Dienstpersonal, eine sentimentale Leutseligkeit, die er immer wieder erlebt und die er verabscheut, ziemlich unwohl, ja beinahe schon gereizt. Er erinnert sich, wie Wladimir bei seinem letzten Besuch vor über drei Jahren häufig ganze Abende lang Gespräche mit „seinen lieben, einfachen Leuten“ geführt hat, und wie er dann jedes Mal auf deren Ton einging, so als kenne er ihre Sorgen und Nöte ganz genau; ein paar Mal hat er mit ihnen sogar Selbstgebrannten getrunken und einmal, am Vorabend von Christi Himmelfahrt, hat er denn auch noch, zu allem Unglück, dem Boris Jelijew, einem in der ganzen Gegend bekannten Trunkenbold und überführten Holzdieb, weinend in den Armen gelegen; und grölend haben sie miteinander wilde Lieder gesungen, und Wladimir hat sich die Klagen und wirren Reden dieses Subjektes geduldig und mit zustimmendem Kopfnicken angehört; und Sergej erinnert sich genau, wie sein Brüderchen dann hinterher ihm und Natalja gegenüber, und noch dazu als gerade die Gutsnachbarn, der Generaloberst Woronin und seine Frau Jelisaweta, zu Besuch waren, allbekannte Schlagworte der Sozialrevolutionäre benutzend, von der Sagengestalt, der mythischen Größe und der Befreiungsmission des russischen Bauern gesprochen hat. Triumphierend und herausfordernd hat der Bruder dabei in die Runde geblickt und sich an den erschrockenen Gesichtern der Gäste erfreut, die kaum glauben konnten, wie ein zaristischer Beamter und wohlsituierter Herr aus St. Petersburg solche Worte hervorbringen könne. Sergej aber wusste, Wladimir wollte sich nur hervortun, er wollte sich sozusagen in Positur werfen, sein Benehmen gehört, so schien er tatsächlich von sich zu glauben, zum Genuss seines Landlebens, wie er es versteht dazu und er dachte, je mehr er sich in Unflat und groben Worten ergeht, desto mehr könne er den Ballast seiner Petersburger Bürgerlichkeit abstreifen, desto größer würde seine Erholung ausfallen ...

Wie anders hingegen fühlt Sergej, der Bruder.

Er sieht in den Bauern, aber auch in seinen Angestellten, den Mägden und Kinderfrauen, in seinem Stallmeister Juritzsch die beinahe gleichwichtigen Mitarbeiter am gemeinsamen Werk – nämlich der möglichst optimalen Bewirtschaftung des Gutes Iwanowka, welches er gemeinsam mit dem Schwager Wladimir Satin vor inzwischen drei Jahren vom Schwiegervater übertragen bekam. Nein, er sieht die Leute keineswegs kritiklos oder, weil sich dies unter solchen Künstlern wie er eingebürgert hat, verklärt und romantisiert; er glaubt an die gemeinsame Aufgabe, und er bewundert, wenn auch eher insgeheim, die Kraft, die Frömmigkeit und den natürlichen Gerechtigkeitssinn des gemeinen ländlichen Volkes. Natürlich, das kann nicht ausbleiben, ist er auch allzu oft ungeduldig und reizbar, denn über die Unzuverlässigkeit, Liederlichkeit, die Schwindeleien und die Trunksucht seiner Bauern kann er in hellste Wut geraten. In solchen Fällen beklagt er sich dann bei Natalja oder dem Schwager. Die Leute selber anzufahren oder grob heranzunehmen, ja sogar die Peitsche zu zücken, wie es der Schwager kann, das widerstrebt Sergej, da ist er zu beherrscht und auf gute Sitten bedacht. Und wenn man ihn befragen würde, ob er das Volk liebe, so würde er verlegen zu Boden blicken, und keine Antwort wissen: Ja, natürlich liebe ich das Volk, besonders das ländliche, sagt er sich er dann, aber zugleich liebe ich es auch wieder nicht. Es ist sein Gefühl zu den Menschen überhaupt, dass ihn zaudern lässt. Immer ist er geneigt, und dies rührt von seinem Willen her, auszugleichen und allem Streit aus dem Wege zu gehen, immer sieht er zuerst das Gute in jedem Einzelnen, nur mit allergrößter Abneigung, ja sogar mit Unwillen nimmt er Schlechtigkeiten und Enttäuschungen zur Kenntnis. Er sieht in jedem Bauern, jedem Angestellten, den Mägden und Kinderfrauen nicht etwa etwas Besonderes, romantisch Verklärtes oder eine Volksfigur wie der Bruder, sondern ganz gewöhnliche Menschen mit ihren Schwächen und Fehlern, so wie er sich selber in diesem Lichte sieht; deshalb kann er der hysterischen Bewunderung des Volkes, wie es der Bruder liebt, nichts abgewinnen. Dies erscheint ihm heuchlerisch und unehrlich. Außerdem glaubt er nicht daran, dass ein Urteil über das Volk ein für alle Mal feststehen könne. Er weiß dies von zahlreichen Schlichtungen, zu denen er von den Leuten, trotz seiner häufigen künstlerisch bedingten Abwesenheit, gerufen wird und die Wert auf sein Urteil legen, ja, die in allen möglichen Fragen seinen Rat ausdrücklich erbitten, weil sie glauben, dass er als bedeutender Künstler, der Umgang mit den berühmtesten Persönlichkeiten habe, ihnen den rechten Weg weisen könne. So hat er, wenn er auf seinem Gut weilt, ständig Gelegenheit, die verschiedenartigsten Leute und Probleme kennen zu lernen und zu beobachten. Oft stößt er dann bei den Bauern oder bei dem eigenen Personal auf wirklich wertvolle Gedanken und Eigenschaften, er entdeckt ständig neue Züge an ihnen, so dass er, was in letzter Zeit immer mehr geschieht, seine bisherigen Ansichten ändern und sich manchmal ein vollkommen neues Urteil bilden muss. Wie also sollte er sagen, er kenne das Volk und er liebe es, ebenso gut müsste er konstatieren, er kenne sich selber und sehe keine Fehler bei sich. Wladimir, sein Bruder, hingegen sieht im Landleben das Gegenstück zur Lebensweise in der Großstadt, die er verabscheut und hasst, weil sie in ihm ständig Unzufriedenheit produziert, und so glaubt er in den Bauern und dem Landvolk eine Alternative zur übrigen Menschheit, wie er sie kennt, insbesondere zu den Bewohnern der Städte, zur Intelligenz, zu Künstlern und Wissenschaftlern zu erblicken, und, weil er gelernt hat, diszipliniert zu denken, lässt er sich in dieser Ansicht und in seinen herbeigedachten Sympathien für das Volk nicht beirren. Und so sieht Wladimir in seinem jüngeren Bruder einen braven, lieben Kerl, der als Künstler nicht recht von dieser Welt zu sein scheint, und der sich allzu oft von den Augenblickseindrücken leiten lässt; wie kann er das Volk und das ländliche Leben durchschauen, ist er doch häufig auf Konzertreisen, und wenn nicht, so sitzt er übend oder komponierend im Haus, ja, sein Bruder, so denkt der Wladimir, verwickelt sich häufig in Widersprüche, weil er sich beeinflussen und ablenken lässt; deshalb will er ihm auch in diesem Sommer, sagt er sich, mit der nötigen Herablassung, die ihm als dem Älteren zu Gebote steht, über die wahre Bedeutung der Dinge und des Lebens belehren, wenn ihm auch, wie er weiß, die dabei auftretenden Auseinandersetzungen keine wirkliche Freude machen und keine geistige Anstrengung bedeuten, denn Sergejs Argumente sind leicht zu widerlegen. Es steckt kein System dahinter, keine Prinzipienfestigkeit.

Einige Augenblicke stehen sie so sinnend auf dem Hof nebeneinander, die beiden Brüder, und geben sich ihren Gedanken hin. Indes, tausend Dinge gehen Sergej zusätzlich durch den Kopf: Das Heu ist nicht vollständig eingebracht, aber das Wetter scheint umzuschlagen; Daschenka, die Fuchsstute, müsste fohlen, der Termin ist längst vorbei, aber sie zeigt keinerlei Anzeichen, steht im Stall, rollt mit den Augen, wiehert, bläht die Nüstern, die Wehen wollen und wollen nicht kommen; die ersten Roggenfelder sind reif, der Schwager Satin hat die Erntekommandos zusammen getrommelt, von Tag zu Tag wird er unruhiger, weil die bestellte moderne Mähmaschine, welche mit der Bahn in Tambow eintreffen soll, vom Händler noch immer nicht avisiert ist. Auch heute ist er wieder hingefahren. Aber, das ist noch anderes, Künstlerisches, denn er, Sergej Rachmaninow, muss seine „Liturgie“ noch einmal überarbeiten und ein neues Stück, das er „Die Glocken“ nennen will, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, auch an den Preludes op. 32 und an ein paar Liedern will er arbeiten - ach der Tag müsste mehr als vierundzwanzig Stunden haben, denkt er, selbst die langen Sommertage scheinen nicht auszureichen.

Und nun noch der Bruder, der nichts als seine Erholung im Sinn hat.

Der sich nicht für seine Musik interessiert, er erinnert sich, wie der Bruder sich langweilt, wenn er ihm seine neuesten Werke vorspielt, wie er hüstelt, nach den Zeitungen greift oder sich eine Zigarette anzündet. Aber Wladimir hat sich schon immer schnell gelangweilt, Musik, wie alle Kunst gilt ihm nur etwas, wenn sie seiner Zerstreuung dient. Musik ist für die Ohren und nichts für den Kopf, sagt er. Auch für das Gut und die Landwirtschaft interessiert er sich nicht, ja noch nicht einmal für das neue Automobil, das der Bruder sich vor zwei Monaten voller Stolz in Moskau bei der Firma Krylow & Co. gekauft hat.

Oh, wie fremd wir uns sind, denkt Sergej Rachmaninow, wir wissen nichts voneinander, obwohl Brüder, sind wir wie zwei einander unbekannte Wesen. Und eigentlich sind wir schon als Kinder so gewesen. Jeder lebte und suchte das Glück auf seine Weise. Wladimir hat mich beneidet, weil er auf die Kadettenanstalt musste, während ich das seiner Meinung nach leichte und angenehme Künstlerleben genießen durfte. Ja, er beneidet mich insgeheim noch heute. Und deshalb fragt er mich nichts, will nichts wissen, spielt den vergnügten Urlauber.

Vielleicht hasst er mich sogar? Sergej schüttelt sich, er will diesen Gedanken nicht weiterdenken, nein, er liebt den Bruder doch, er liebt ihn von ganzem Herzen und er muss über die Schrullen des Älteren am Ende lächeln. Er werde hier in Iwanowka, so hat Wladimir mit wichtiger Miene in der Droschke erzählt, an einem Bericht arbeiten müssen, den er gerne in aller Ruhe und Beschaulichkeit, denn Geistiges müsse ohne Hast und Zwang reifen, mit seinem Bruder Sergej, im Obstgarten im Grase liegend, bei einer Tasse Tee bespräche, er wolle ihm daraus vortragen und seine Meinung hören. Sergej weiß, dass der Bruder nur Lob hören will und Ermutigendes. Wieder muss er lächeln.

Aber, wie kann man dem Bruder solche Bitte abschlagen ...

Du glaubst gar nicht, hört Sergej die Stimme des Bruders neben sich, während sie langsam über den Hof gehen, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf das Faulenzerleben freue. Im Grase liegen, auf das Gesumm der Hummeln hören, oben am Himmel den Wandlungen der Wolken zuschauen, dann wieder gut essen und trinken, und vor allem – nichts denken, die Leere des Kopfes genießen. Ach, wie herrlich ist das.

Aber, er wolle doch, fragt Sergej, an seinem Bericht arbeiten. Ach was! der Bruder winkt ab, das ist nichts Ernstes, dies sind nur schwache Schwingungen, wie ein sanftes Lüftchen, das meine Gedanken hin und her wiegt. Wir wollen es nicht übertreiben mit dem Arbeiten.

Inzwischen im Haus, wo sie sich in der Stube auf einen Diwan niedergesetzt haben, bedrückt es Sergej, so untätig und müßig neben dem Bruder zu sitzen. Natalja hat einen Likör serviert, und, während er einen ersten kleinen Schluck trinkt, hört er wie draußen die Bauern, die er zur Hilfe angefordert hat, ihre Sensen dengeln. Es soll hinaus gehen, eine entfernte Wiese zu mähen. Sergej wollte den Rappen satteln lassen und Irina mitnehmen.

Plötzlich springt Sergej auf, lässt sich von Natalja die Reithosen geben.

Warum willst du bei dieser Hitze aufs Feld? Das Heu mähen die Leute doch auch ohne dich, sagt Wladimir gähnend und streicht sich mit einer Hand über sein Bäuchlein, das jetzt, nachdem er den Uniformrock aufgeknöpft hat, gut sichtbar ist.

Ich muss, Wladimir, ich muss! antwortet Sergej, der Ärger ist ihm anzuhören, und er läuft mit großen Schritten aus dem Haus.

Ein paar Tage später, an einem Freitag in der letzten Juliwoche. Das einstige Kindermädchen, die jetzige Wirtschaftsgehilfin Aljona Iwanowna, wollte zwei Steinguttöpfe mit von ihr selbst eingesalzenen Gurken in den Keller bringen, doch das dumme Ding ist wie in der letzten Zeit häufig, seit sie mit Kolja, einem Fähnrich aus der Tambower Garnison, jede freie Minute zusammensteckt, in Gedanken, verwirrt und unkonzentriert. Sie träumt mit offenen Augen. Außerdem lässt ihr Fleiß rapide nach, sogar die Gutsherrin Natalja Rachmaninowa, die sie sonst immer gegen ihren Bruder Wladimir in Schutz genommen hat, musste anhand einiger Vorkommnisse feststellen: Unsere Aljona verrichtet ihre Arbeit nur noch halb und ohne nachzudenken, wenn es so weiter geht, müssen wir ein ernstes Wort mit ihr reden. Dann müssen wir uns eine neue suchen.

An diesem Tag nun, als sie die Gurken in den Keller bringen wollte, hat sich Aljona wieder einmal unvernünftig verhalten. Sie klemmte, statt wie es normal wäre, nämlich die schweren und unhandlichen Töpfe einzeln hinabzutragen, unter jeden Arm einen Topf und ist so die steile und nie ganz trockene Kellertreppe, ohne sich anzuhalten, nach unten gestiegen. Wie es passiert ist, hat niemand gesehen. Plötzlich hörte man ihre Schreie. Man fand sie am Fuß der Treppe, inmitten der Scherben, der Gurken und der Gurkenbrühe. Sie hatte sich das Handgelenk verstaucht, sich ein paar Abschürfungen an den Unterarmen zugezogen und sie blutete stark. Sie wimmerte, ach, meine Hand, ach die schönen Gurken ...

Natalja lässt einen bei dem zuständigen Semstwo angestellten Arzt holen. Nach einer Stunde und fünfzig Minuten, man hat die in einemfort jammernde Aljona inzwischen notdürftig verbunden und in der Gesindestube auf ein altes Sofa gelegt, nach dieser langen Wartenzeit also fährt der Arzt, Doktor Jakutin, Alexander Pawlowitsch, ein noch junger, pockennarbiger, ständig schwadronierender Mensch, standesgemäß in einem Einspänner vor. Mit wichtiger Miene, dabei andauernd von seinen schweren Fällen redend, die er, was Eiter, Geschwüre, Ohnmachten, Blutungen und so weiter anbetrifft ziemlich ausschmückt, schaut er sich die Hand und die Unterarme Aljonas aufmerksam an, dann stellt er fest, dass nichts gebrochen oder ausgerenkt ist und dass die Abschürfungen nur oberflächlicher Natur sind, und er bleibt, nachdem er etwas auf einen Rezeptblock gekritzelt und einen Umschlag gemacht hat, zum Mittagessen. Die Einladung, von Natalja eher beiläufig gemacht, hat er schnell und dankend, mit einem Kopfnicken, doch dabei so, als habe er es erwartet, angenommen. Bei Tisch dann genießt er es ganz sichtbar, sich mit dem berühmten Pianisten und Komponisten Sergej Rachmaninow, und dem nach seiner Ansicht nicht minder berühmten Bruder, dem hochverehrten Regierungsbeamten Wladimir Rachmaninow, unterhalten zu können. Oh, er habe eines der letzten Konzerte vor dem Sommer in Nowgorod besucht, sein e-Moll Moment musicaux sei wirklich eine Offenbarung, es gäbe nichts Vergleichbares in der gesamten Musikliteratur, auch nicht bei Liszt oder Chopin. Doktor Jakutin redet unaufhörlich, wobei er nichts von dem vorzüglichen Huhn verschmäht, das er, die Hausfrau lobend, auf seinem Teller zerteilt, er gestikuliert, um seine Rede zu unterstreichen. Ein Knöchelchen fällt ihm aus dem Mund. Doch als Sergej eine Zwischenfrage stellt, die das Konzert betrifft, nämlich, dass der Herr Doktor bestimmt sein Konzert in Moskau meine, welches er vor dem Sommer dort gegeben habe und wo er auch das e-Moll Stück gespielt habe, in Nowgorod sei er bedauerlicherweise in jüngster Zeit nicht aufgetreten; da verstummt Jakutin für einen Moment, um sich danach, ohne Übergang und ohne irgendeine Verlegenheit zu zeigen, an den Bruder Wladimir zu wenden, dem er zwecks Bekundung der eigenen fortschrittlichen Denkungsart den gesamten lokalen Klatsch erzählt und von seinem Kummer über die miserablen Verwaltungszustände im Semstwo berichtet. Wladimir seinerseits, der aufmerksam zugehört hat und der sich insgeheim freut, gegen seinen Bruder in diesem Gespräch sozusagen Boden gut zu machen, denn allzu oft hat er erleben müssen, dass sich die Gespräche in Iwanowka ausschließlich um die Musik drehen, Wladimir ist, angeregt durch die Achtung, die ihm der junge Arzt entgegenbringt, nun auch gesprächig geworden. Er gibt einige treffende, ja sogar gewichtige Antworten und Äußerungen von sich, die von Jakutin mit der gebührenden Hochachtung kommentiert werden, und so gerät er allmählich in jene, seinem Bruder Sergej nur zu bekannte, aufgeräumte Stimmung, die sich bei ihm gewöhnlich dann einstellt, wenn er sich vor Unbekannten und Gästen, ihres Beifalls gewiss, in geistvollen Anmerkungen und witzigen Reflexionen ergehen kann. Ja, er hat sogar vergessen, das angebotene Obst und das sehr ansehnliche Kompott zu verspeisen, so sehr ist er in gehobener und angeregter Laune. Wo bleibt der Wein, Sergej? fragt er und seine Augen blitzen. Natalja, die eine leichte Röte anfliegt, springt auf und holt zwei Flaschen eines alten Rieslings herbei. Die Unterhaltung geht weiter, durch den Wein gelöst, sie wird freier und gleitet immer mehr ins Politische, was Sergej mehr und mehr verdrießt. Politisches ist ihm ein Gräuel, es kommt ihm nutzlos und wie Zeitverschwendung vor. Stumm sitzt er da und seine Gedanken schwirren wieder zu seiner Musik und zu den landwirtschaftlichen Arbeiten, die beide keinen Aufschub dulden, die in seiner Brust in diesen Wochen den gleichen Platz einnehmen. Dieses, was sich zusammenfassen lässt in: Ich muss – ich werde – ich will! Aber auch jetzt kommt es ihm wieder vor, als ob er sein Denken mit aller Kraft auf dieses Praktische, auf das Vordergründige, auf die Tat lenkt, damit sich ihm nicht jenes Unsagbare, das er in den hintersten Winkel vergraben wähnt, zwischen die Gedanken drängt, wie ein Keimling, der zum Lichte strebt und der selbst Steine und Wurzeln, alle Hindernisse beiseite drückt, jenes Geheimnis, das er seit drei Monaten mit sich umherträgt, das er Tag für Tag hütet in seiner Brust. Oh, die Briefe! Ihre Briefe! Und nun, da er hier neben diesem Arzt sitzt, fühlt er die engbeschriebenen Seiten wie eine wärmende Matte, die sein Herz umgibt. Er fühlt wie er aufstehen muss, wie er sich in die Arbeit verbeißen, wie er sich durch seiner Hände Tun betäuben, wie er sich ablenken muss. Mit keinem kann er über das Bedrängende sprechen, vor niemandem die übervolle Seele ausschütten, es zerreißt ihm das Herz; auch jetzt schlägt es wieder mit gewaltigem Donnerschlag, mahnt es, erinnert es, einem Wecker gleich, lässt es ihm keine Ruh ... und es bleibt der nagende Zweifel: Ist es Leid, ist es Glück, das ihn foltert? Was, oh heilige Mutter Gottes, ist es? Im nächsten Jahr wird er Vierzig, tatsächlich vierzig Jahre schon, er ist doch kein unreifer Jüngling mehr, er hat sich beherrschen gelernt ...

Er zwingt sich zurück, an den Mittagstisch. Ah, ja. Verzeihen Sie ... - Der Arzt will sich verabschieden, wie ein Geist steht er vor Rachmaninow und hält ihm die Hand hin. Nachdem er gegangen ist, äußert der Bruder den Wunsch, zum Angeln an den Fluss zu fahren. Wladimir angelt für sein Leben gern, und er macht abgedroschene Witze darüber, dass ein Mann wie er an so einer tristen und langweiligen Beschäftigung seine Freude finden kann. Ganz ausgelassen gibt er sich. Hechte und Welse von enormer Größe wird er der Schwägerin mitbringen, und er breitet die Arme aus wie ein begeisterter Schuljunge. Natalja, von der Begeisterung des Schwagers angesteckt, lacht. Sergej, noch ein wenig betäubt von seinen Gedanken, entschließt sich ganz plötzlich, den Bruder in seinem neuen Kraftwagen an den Fluss zu fahren. Oh ja, Angeln, eine vortreffliche Idee! Die Straße sei gut und erst jüngst erneuert, den Wagen könne er am Waldrand stehen lassen, durch die Wiesen sei es nur ein kurzer Weg, er werde Wladimir die beste Stelle zum Angeln zeigen.

Um zu den ufernahen Wiesen zu gelangen, müssen die Brüder durch einen Wald fahren. Wladimir erfreut sich am dichten Waldesgrün, er macht den Bruder auf einzelne Bäume aufmerksam, deren Stämme und Blattwerk, von der Sonne angestrahlt, wie pures Gold schimmern, er bewundert die diesjährigen Triebe, die sich in dunklem Smaragdgrün wie von Zauberhand aus den Zweigen und Ästen schieben. Sergej schweigt dazu, er sieht wie der Bruder die Naturschönheiten, aber es kommt ihm banal vor, darüber zu schwadronieren, und er könnte es auch nicht ausdrücken, vielmehr vermeint er durch das Motorengebrumm des Wagens hindurch das leise Rauschen, die Stimmen der Vögel, die fernen Geräusche von den Feldern zu hören, und diese Geräusche vermischen sich in seinem Kopf zu einem einzigen Klingen und Summen, zu Tönen einer imaginären Melodie, er gibt dem Bruder einsilbige Antworten, die beinahe mürrisch klingen, so dass Wladimir erstaunt den Kopf wendet. Als sie an den Waldrand kommen, wird Sergejs ganze Aufmerksamkeit von einem Stück Brachland in Anspruch genommen, das einen kleinen Hügel wie ein graubraunes, unansehnliches struppiges Tuch bedeckt. Hier und da sieht man unregelmäßige Haufen abgeladenen Düngers. In der Ferne sieht er Fuhrwerke, die weiteren Dünger heranschaffen. Auch mit dem Umpflügen hat man schon begonnen. Er freut sich, die Arbeit geht voran. Wladimir, der Schwager, hat ihm erzählt, dass hier in einer zweiten Saat Sommergetreide, Gerste soviel er weiß, angebaut werden soll, es sei der beste Standort dafür, aber man müsse eine Menge nachdüngen, damit ein respektabler Ertrag erwartet werden könne. Sergej bewundert den Schwager, er ist ein richtiger Fachmann, er weiß, worauf es ankommt, besonders in der Feldwirtschaft. Und er kann organisieren, viel besser als er, Sergej.

Sergej weiß, er versteht eigentlich nicht viel von all dem, von den Wissenschaften des Ackerbaus und der Viehzucht, höchstens ein bisschen von Pferden, wie der Vater. Obwohl die neuartige Technik, zumal die für die Landwirtschaft, interessiert ihn brennend. Einen Traktor werden sie sich kaufen, am besten einen deutschen, die deutsche Landtechnik ist führend in Europa, und eine Dreschmaschine fürs Getreide, die Erbsen und den Raps. Auch bei den Dreschmaschinen sollen die Deutschen ganz oben stehen. Ach ja, diese Deutschen. Wenn nur das Geld reicht.

Als sie die Wiesen erreicht haben, hält er den Wagen an und drosselt den Motor, mit einem dumpfen Blubbern erstirbt das Motorengeräusch. Jetzt ist die Natur in ihrer ganzen Vielfalt zu hören. Hinter ihnen, vom Wald her krächzt ein Häher, Äste knacken, als ob Wild hervorbräche, aber es ist nur der Wind, der abgestorbenes, trockenes Holz bewegt. Aus der Wiese, vom Wasser, überall quaken Frösche, ein paar Wildenten fliegen aufgeregt schnatternd auf.

Die Wiese vor ihnen glänzt in sattem Grün. In der Tiefe des Grases hat sich der Morgentau gehalten, und Wladimir, der sich keine nassen Füße holen will, bittet den Bruder, ihn mit dem Wagen bis zu jenem Weidengebüsch dort ganz nahe am Ufer zu bringen, dann könnten sie am Fluss entlang nach der geeignetsten Stelle suchen. Allein Sergej lehnt ab, vor allem hat er Angst stecken zu bleiben, aber auch das Gras will er nicht zerfahren. So gehen die Brüder zu Fuß durch die Wiese dem Ufer zu, voran Sergej, dahinter Wladimir, der die Beine wie ein Storch hebt. Sie durchqueren das sattgrüne, von einem Windhauch sanft hin und her gewiegte Grasmeer, es reicht ihnen an manchen Stellen bis zum Gürtel. Unten am Wasser stoßen sie auf einen schmalen Pfad, der am Fluss entlang führt. Wladimir ist froh darüber, er trällert ein Liedchen. Wirst du wohl still sein, sagt Sergej mit deutlichem Ärger in der Stimme, nicht einen schwachen Barsch wirst du fangen, wenn du so herumlärmst. Plötzlich taucht vor ihnen ein alter Mann mit einem Fischnetz auf, das er geschultert trägt. Darin blinken silbern ein paar Fische. Na, Kusmitsch, hast ja ordentlich was gefangen heute, begrüßt ihn Sergej und bleibt stehen. Wie beißen sie denn? Ach Gott, euer Hochwohlgeboren, es geht so. Die paar Fischlein sind ja nicht der Rede wert. Die Alte, weißt du Sergej Wassiljewitsch (er fällt plötzlich ins vertrauliche „du“), wollte ein paar Fische, weil der Enkel aus Nowgorod zu Besuch ist, und da bin ich losgezogen, am frühen Morgen schon. Seit vier Uhr habe ich dort an der alten Weide gesessen. Er zeigt auf einen knorrigen Stamm, der halb geneigt, beinahe die Wasseroberfläche berührt. Sag mal, Kussmitsch, fragt Sergej und versucht seiner Stimme einen leutseligen Ton zu geben, was meinst du – kann man mit der Heumahd auch auf den Waldwiesen schon beginnen? Der Alte fühlt sich geschmeichelt: Was soll ich sagen? seine Augen blitzen, er zwirbelt sich das graue Schnurbärtchen, kratzt sich unter der Mütze das Grauhaar mit seinem schrumpeligen Finger, wir halten es so, dass wir bis fünf Wochen nach dem Pfingstfest, manchmal bis Peter und Paul warten. Obwohl, sie mähen ja jetzt immer schon früher. Es wird wohl gehen, Euer Hochwohlgeboren, mit Gottes Hilfe wird es gehen, das Gras steht ja in diesem Jahr prächtig, es hat viel Regen gegeben und zu kalt war es auch nicht. Das Vieh freut sich, es erwartet einen gesegneten fetten Winter.

Und was hältst du vom Wetter, wird es aushalten, Kussmitsch?

Das steht in Gottes Hand, Sergej Wassiljewitsch. Der Alte hebt den Kopf und starrt zum Himmel, aber es wird wohl halten. Ja, es wird halten!

Ich dank dir, Kussmitsch, grüß deine Alte von mir. Leb wohl!

Vergelt´s Ihnen Gott, ich werd´s bestellen. Der alte Mann schultert sein Fischnetz, das er beim Reden zwischen die Füße gestellt hatte, und trabt davon. Sergej geht zu seinem Bruder, der während seines Gesprächs mit dem alten Kussmitsch ein paar Meter weitergelaufen war und nun genau an der gleichen Stelle, an der krummen Weide, an welcher der Alte den ganzen Morgen gesessen hat, sein Angelzeug zurecht macht. Gerade, als der Bruder hinzutritt, wirft er mit geübtem Schwung die Schnur, starrt auf das gleitende blaugrüne Wasser, sucht mit den Augen den wippenden Kork.

Minuten vergehen, eine Viertelstunde oder mehr, ohne, dass sich etwas rührt. Das Wasser gleitet vorüber, der Kork treibt ein wenig ab. Wladimir gibt Schnur und holt sie dann langsam wieder ein. Sergej steht neben dem Bruder, schweigt. Wladimir indes, offenbar noch immer angeregt von dem Gespräch mit dem Arzt, scheint bester Stimmung. Dass er nichts fängt, macht ihm nichts aus. Sergej, der eigentlich im Gut in der Wirtschaft, auch im Pferdestall nach dem rechten sehen und nachher am Schreibtisch, am Flügel an die Arbeit gehen wollte, er, der eigentlich keine Minute freie Zeit hat, bleibt unentschlossen neben dem hockenden Bruder stehen und starrt wie der aufs Wasser. Er weiß selbst nicht, was ihn hier noch festhält oder warum er so plötzlich mit dem Bruder zum Angeln wollte.

Ja dann ..., ich müsste eigentlich zurück, sagt er schwach und halblaut mehr zu sich selbst. Warum solche Eile? fragt der Bruder, ohne aufzusehen, bleib doch noch eine Weilchen, komm setz dich neben mich ins Gras. Glaub mir, ich fühl mich so pudelwohl hier, auch, wenn ich nichts fange. Es kommt ja auch gar nicht darauf an, dass man Hunderte Fische fängt, es ist die Berührung mit der Natur, die himmlische Ruhe. Der Ausgleich. Schau, ist nicht dieser blaugrüne Wasserspiegel eine einzige Pracht, oder das dicht bewachsene Ufer, oder drüben der Wald, sind das nicht Geschenke, die man gratis bekommt. Ach, wir sollten die Natur mehr achten und lieben und täglich dankbar sein, ja jeden Tag dankbar sein, den Gott uns schenkt.

Mmh, ja, murmelt Sergej, du hast wohl recht.

Er ist wieder in Gedanken, hat dem Bruder kaum zugehört.

Weißt du, ich habe eben, während ich so ins Wasser starrte, an dich denken müssen, setzt der Bruder fort, nach dem, was mir dieser Doktor Jakutin, übrigens ein blitzgescheiter und sehr sympathischer Mensch, vorhin bei Tisch erzählt hat, sollen ja in eurem Kreis Zustände herrschen, die jeder Beschreibung spotten. Du erinnerst dich, ich sagte dir schon einmal, früher: es ist feige und unrecht von dir, dass du als offizieller Gutsherr, der du seit nun schon zwei Jahren bist, nicht an den Versammlungen teilnimmst und dich von allen Verpflichtungen des Semstwo zurückgezogen hast; es ist ein Übel, wenn sich Leute wie du zurückhalten, dann kann es nicht vorwärts gehen.

Hör auf, antwortet Sergej mit unverhohlenem Ärger, die verbrauchen, ohne Kontrolle, alles Geld für Spesen und Gehälter, und das, was gebraucht wird, nämlich Schulen, Apotheken, Ärzte, Hebammen und so weiter, dafür wird nicht gesorgt. Ich bin ja ein paar Mal hingegangen, hab es versucht, aber ich hab einfach keine Zeit. Schließlich bin ich Musiker, Komponist. Der Schwager wird sich jetzt stärker diesen Dingen widmen. Sergej wirkt kleinlaut.

Das ist eine Ausrede, Brüderchen. Basta! Man hat immer Zeit. Es ist deine Verantwortung. Wahrscheinlich ist es Trägheit, sagt Wladimir, oder deine verfluchte Menschenscheu, und er zupft an der Schnur.

Nein, ist es nicht, Bruder, ist es nicht, ich hab erkannt, dass es schade um meine Zeit ist, man kann einfach nichts ausrichten, es ist die Trägheit der Bürokratie, das Festgefrorene des ganzen Systems, ja, die Trägheit der Bürokratie, wiederholt er, die alles verhindert, nicht die meine.

Wladimir erregt sich, er doziert, redet, eifert. Seine Ehre als Staatsbeamter ist auf den Plan gerufen. Es scheint, als wolle er sich selber verteidigen.

Sergej hört dem Bruder kaum zu, wie abwesend starrt er ans andere Ufer, beobachtet einen Kranich, der im Uferschilf nach Fröschen sucht.

Warum kannst du nichts ausrichten? fragt indes Wladimir, ohne seine halb sitzende, halb hockende Stellung zu verändern. Wahrscheinlich hast du nur einen halben Versuch gemacht und es dann, weil kein sofortiger Erfolg eintrat, gleich wieder aufgegeben. Man muss beharrlich sein. Und ich sag´s noch einmal: Du bist hier als Gutsherr in einer besonderen Pflicht. Unser russischer Staat kann ohne ...

Ach, weißt du, Bruderherz, unterbricht ihn Sergej, das ist es nicht, ich frag mich, wie ich alles schaffen soll. Die Arbeit frisst mich auf. Ja, die Arbeit, die Musik, das Konzertieren, Komponieren, dann das Gut, aber auch die Familie, Natalja, die Mädchen – einfach alles zusammen. Ich bin ja Chefdirigent der Moskauer Philharmonischen Gesellschaft, wie du weißt. Wir haben die diesjährige Saison mit Berlioz eröffnet, seine „Sinfonie phantastique“ war vollkommen neu einzustudieren, dann kam Tschaikowskis fünfte, darauf zahlreiche Werke unserer Zeitgenossen, die man nicht vergessen darf, Borodin musste aufgenommen werden, auch Glasunow, schließlich Richard Strauss „Ein Heldenleben“ und den „Till“ sowie Mendelssohns dritte Sinfonie „Die Schottische“, Carl Maria von Webers Oberon-Ouvertüre, Franz Liszts „Mazeppa“ und seine beiden Klavierkonzerte, die ich selber bei vier Aufführungen gespielt habe, nicht zu vergessen Edward Griegs „Per Gynt Suiten 1 und 2 und sein Klavierkonzert in a-Moll, auch die beiden Klavierkonzerte von Peter Iljitsch waren zu spielen, und so weiter. Daneben hatte ich einige internationale Verpflichtungen in London, in Finnland. In Amerika natürlich. Werde dort weitere haben. In New York, in Chikago, in Maine. Und jetzt das Gut! Wenn sich der liebe Satin nicht um alles kümmerte, hätte ich schon aufgegeben, wäre wieder in die Stadt gezogen. Dabei liebe ich das Leben hier über alles, ich könnte ohne Iwanowka nicht existieren. Ja, das Landleben ist mein Elixier, die tätige Verbindung mit dem Boden, dem Vieh und allem, was dazu gehört. Natalja sagt manchmal schon „mein Bauer“ zu mir. Das Schlimmste in all dem Schönen und der vielen Arbeit aber ist: Ich komme nicht mehr zum Komponieren, ich sitze seit Monaten über einer Chorsinfonie und mehreren Liederzyklen und in mancher Woche habe ich keine fünf Notenzeilen geschrieben, ich kann die eigenen Werke kaum pflegen, und wenn ich sie zur Aufführung bringe, finden sie keinen Anklang. Niemand will von mir eigenes hören. So ist das, Bruderherz ...

Ach, wenn es da nicht seit drei, vier Monaten eine Hoffnung gäbe, eine Seele, diese einzige Seele, welche mir ... Ach! Rachmaninow winkt verlegen ab, er stockt, wird rot und macht eine Pause.

Wladimir, der in diesem Moment zum Bruder aufgeschaut hat, bekommt runde Augen, auf seiner glatten Stirn formt sich eine Falte. Doch Sergej spricht schnell weiter: Ich werde einzig als nachschöpfender Interpret wahrgenommen. Manchmal denke ich, dass ich nie wieder etwas Größeres zustande bringen werde. Verstehst du nun, Brüderchen, was ich an deinen Versammlungen im Semstwo und dergleichen finde? Und, bei all dem kann ich mit Natalja nichts Vernünftiges reden, sie ist mit den Kindern und der Arbeit hier auf dem Gut so ausgelastet, dass sie an manchen Abenden über ihrer Näharbeit einschläft.

Ich kann mit meiner Frau über diese Mammutprobleme nicht reden, verstehst du das, Wladimir? Und wenn, ich glaube, sie verstünde mich nicht. Sie lebt inzwischen in einer anderen, ihrer eigenen Welt. Ich bin allein, ganz allein mit all diesen Dingen. Semstwo!? Teufel drauf! Es ist mir egal, mögen die doch quasseln und beschließen, was sie wollen, es ist mir egal. Jawohl! Vollkommen gleichgültig ist es mir. Sergej stützt die Hände in die Hüften, steht breitbeinig neben dem sitzenden Bruder, schaut wieder zum anderen Ufer, wo der Kranich noch immer im Schilf umherstolziert.

Wladimir, der schweigend zugehört hat, zieht plötzlich mit einem Ruck die Angelschnur an, sie spannt sich, gefährlich biegt sich die Rute durch.

Oh, ich glaub, es beisst einer! Hilf mir, Sergej! Nimm den Köcher!

Sergej ergreift das Netz und watet bis zu den Knöcheln ins Wasser. Na los, mach schon, ruft er dem Bruder zu. Der kurbelt wie ein Wilder, stemmt sich in den Uferschlamm. Ein riesiger Brocken, pass auf! Ah, da ist er schon.

Der Fisch wird sichtbar, er glitzert und glänzt wie helles Silber, zerrt an der Leine, peitscht mit dem Schwanz das Wasser, es ist ein großer Zander, vielleicht fünfzig Zentimeter oder mehr.

Ha, ha, ruft Wladimir, das ist ein Prachtbursche. Nach einiger Mühe hat ihn Sergej im Netz. Er ist nass bis unter die Achseln. Der Bruder kniet sich hin und schlägt dem zappelnden Fisch mit einem Holz auf den Kopf, mehrere Male, drei, vier Schläge, bis er still liegt.

Ein wenig außer Atem, doch heiter und glücklich, denn nichts macht den Angler froher, als ein guter Fang, sitzen die Brüder Seite an Seite im Ufergras. Sergej kramt aus seinem Jackett ein Päckchen Zigaretten. Gott sei Dank, sie sind trocken geblieben. Sie rauchen.

Sag mal, fängt Wladimir an und nimmt einen tiefen Zug, wie meintest du dies gerade mit der Hoffnung, die du hättest, und der einzigen Seele, das klang mysteriös, mein Lieber. Und interessant, sehr interessant ... Er lacht, hustet, spuckt vor sich ins Ufergras.

Sergej wird wieder rot, sein Blick ist jetzt über den Rand des gegenüberliegenden Ufers in die Ferne gerichtet. Doch er schweigt noch, stochert mit einem Stöckchen im nassen Sand.

Na, komm, sag schon, des Bruders Stimme klingt freundlich, wie die eines guten Kameraden.

Sergej windet sich, es tut ihm leid, dass es mit ihm durchgegangen ist und er den Mund nicht halten konnte. Auf der anderen Seite fühlt er, dass es endlich heraus muss, was ihn drückt. Er muss mit Jemandem darüber reden. Vielleicht ist der Bruder gerade der rechte. Freilich, sie sind sich außer in den fernen Kindertagen in St. Petersburg nie wirklich nahe gewesen, und auch damals waren es nur die dummen Streiche, die sie aneinander ketteten, nie haben sie Herzensprobleme miteinander ausgetauscht, so wie es vielleicht unter anderen Geschwistern üblich ist, aber der Bruder ist nun mal der Bruder. Er ist jetzt über die Vierzig, ein erfahrener Mann, Familienvater. Ob er immer glücklich und treu war, ob er nicht auch hier und da ein kleines Abenteuer erlebt hat, Sergej weiß es nicht. Nie haben sie über ihre Familien gesprochen, über ihre Ehe, die Frauen. Kann er es wagen, heute mit dem Bruder über sein großes Geheimnis zu reden. Zweifel beschleichen ihn plötzlich, Zweifel und Scham. Und so beschließt er erst einmal etwas Allgemeines zu sagen.

Es war, sagt Sergej also, geradeso, als ob mich mein Glücksstern zu verlassen drohte, als ich am Anfang des Jahres in der schlimmsten Krise steckte, die man sich als Musiker denken kann, und eben da ist ein kleines Stückchen Papier zu einer Hoffnung geworden, wie man es sich phantastischer nicht denken kann. Ich ... er bricht verlegen ab. Bruder, das will ich dir sagen, fährt er nach einer Sekunde hastig fort, ich meine, dass die Triebfeder all unserer Handlungen immer das persönliche Glück sein muss. Ja, davon muss man sich doch leiten lassen. Lässt du dich nicht auch von deinem Glücksgefühl leiten, Wladimir, ist es nicht auch für dich Antrieb und Maßstab, he? Na, sag schon.

Sergej will Zeit gewinnen, den Bruder herauslocken, ihn kitzeln und testen.

Mmh, macht dieser und wiegt den Kopf, das ist so eine Sache. Glück hin, Glück her, wenn du damit ausdrücken willst, dass Pflichtgefühl, ich meine das Gefühl, ein wertvolles, pflichtbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu sein, Glück bedeuten kann, so gebe ich dir recht. Man muss abwägen, Bruderherz, Pflicht und Glück müssen im ausgewogenen Verhältnis stehen. Ich würde es so sagen: Pflicht macht glücklich! Wenn du aber meinen solltest, dass deine persönliche Freiheit, dein individuelles Glücksempfinden über allem steht, nämlich, dass du einen Anspruch auf Glück hättest, unabhängig von deinen Pflichten, den Pflichten als Chefdirigent, als Familienvater, als Ehemann, als Gutsbesitzer, oder im Semstwo (er lacht leise), dann kann ich dir nicht zustimmen. Nein, der Bruder nickt ganz entschieden mit dem Kopf und schlägt die flache Hand auf seine Knie, nein, dann könnte ich dir nicht zustimmen, Sergej, dann nicht ...

Sergejs Laune verschlechtert sich. Finster blickt er in das träge vorbeifließende Wasser. Er hätte damit nicht anfangen sollen, nein, er weiß jetzt, er kann mit dem Bruder nicht darüber reden, der würde ihn nicht verstehen, vielleicht sogar empört abreisen, wenn er alles erführe. Oder seine schlechten Witze machen.

Ist es eine Weibergeschichte? fragt der Bruder ganz unvermittelt und wendet Sergej das Gesicht zu. Sergej hält dem Blick nicht stand, er wendet sich ab. Wieder stochert er im Sand, beißt sich auf die Lippe.

Bei euch Künstlern können es doch immer nur um Weibergeschichten sein, wenn ihr von Glück sprecht, ha, ha! Das Lachen des Bruders dringt Sergej unnatürlich laut, wie der Lärm eines bösen Kobolds, in die Ohren. Geht es wieder mal um Schlittschuhe, die du brauchst? fährt Wladimir fort, eine Eisprinzessin? Und Natalja weiß nichts davon? Oh, Sergej, mein armer Bruder! Ha, ha, oder ist es eine kleine Sängerin diesmal, etwa wie beim Vater?

Wladimir schlingt dem Bruder den Arm um die Schultern und zieht ihn zu sich heran. Widerstrebend und unwillig lässt der es geschehen.

Wie beim Vater? Oh, schäme dich dieses Vergleiches! Nein du irrst, du irrst dich vollkommen, unterbricht ihn Sergej und setzt sich wieder gerade, jawohl, du irrst, es handelt sich um etwas ganz anderes, eine höhere Sache sozusagen, etwas, das ein Mensch, so ein purer Materialist wie du, einer, der alles nur nach seinem sinnlichen Wert und nach dem Lustgewinn, den sie ihm erbringen kann, beurteilt, womöglich gar nicht begreifen kann ...

Etwas Höheres, also? sagt Wladimir und der Hohn sickert ihm wie öliger Schleim in die Stimme, das will ich glauben, bei euch Künstlern ist ja immer alles gleich Höheres, Geistiges, Ätherisches, Nahrung für die Inspiration. Nur, mein Lieber, am Ende lebt ihr ganz genauso wie unsereiner - ihr fresst, ihr sauft und ihr hurt. Und eine Weibergeschichte bleibt eine Weibergeschichte.

Etwas Höheres!? Wladimir stößt einen Fluch aus, spuckt in hohem Bogen vor sich ins Gras und beginnt die Angelgeräte zusammenzupacken: Wenn du es mir nicht sagen willst, Sergej, dann sag es nicht. Dann sprich aber bitte auch nicht in solchen Andeutungen. Juck mir nicht die Seele, ich bitt dich. Indes bedenke, ich bin dein Bruder, wenn auch ein hoffnungsloser Materialist, wie du sagst. Also sprich oder schweig, aber, er räuspert sich und gibt seiner Stimme einen bedrohlichen Klang, wenn du dich zum Schweigen entschließt, so bedenke, dass ich auch später nichts mehr von dieser Sache hören will. Auch später nicht. Hörst du, auch später nicht - niemals wieder! Wladimir erhebt sich, all sein Humor scheint mit einem Mal verflogen, er schultert das Angelgerät, nimmt das Netz mit dem Fisch auf und blickt zu dem Sitzenden mit ungewöhnlichem Ernst herab.

Hilflos, ohne Mut, mit hängenden Schultern sitzt Sergej jetzt im Ufergras. Wladimir sieht im braunen Haar des Bruders, der seine Lederkappe zwischen den Fingern knetet, zahllose graue Strähnen. Er erschrickt und starrt darauf, als habe er etwas Entsetzliches gesehen. Plötzlich wird ihm bewusst, dass sie, obwohl zwei Brüder und in Gedanken manchmal immer noch die Kinder von einst, keine jungen Männer mehr sind, dass die Jugend, die sie als Selbstverständlichkeit hingenommen haben und von der sie meinten, sie bestünde ewig, endgültig vorbei scheint. Irgendwie tut der Bruder ihm leid, empfindet er Mitleid auch mit sich selber und er wird ein wenig milder: Gib dir einen Ruck, Sergej, sagt er weich und stützt sich auf die Angel, die er wieder von der Schulter genommen hat, wie auf einen Spazierstock.

Doch der Bruder Sergej, er seufzt und schweigt, bleibt sitzen, mit den Händen die Knie umschlungen, sein Blick irrt suchend zum anderen Ufer, der Kranich ist verschwunden, dann, mit einem Mal sieht er ihn, ein Stück weiter am Himmel, mit trägem Flügelschlag, den Hals vorgereckt, unerreichbar Höhe gewinnend sich entfernen. Sergej, er kann den Blick nicht von dem Entschwindenden wenden, hat das seltsame Gefühl, als sähe er den Vogel niemals wieder, er verfolgt ihn mit den Augen bis er nur noch ein winziger Punkt ist.

Viele Sekunden, ja vielleicht zwei Minuten vergehen, ohne dass die Brüder, der eine stehend, immer noch abwartend, der andere trotzig, hilflos am Ufer sitzend, irgendeinen Laut von sich geben, bis plötzlich der ältere der Beiden, Wladimir, ganz langsam eine Bewegung macht, und, sich abwendend, wobei er das Gesicht zu wütender Grimasse verzieht, davongeht. Sergej schaut ihm nach, zugesperrt, blass, mit bebenden Wangenmuskeln, dann, langsam auch er, schwerfällig fast, erhebt er sich, läuft hinter dem Bruder her, erreicht ihn.

Schweigend, mit gesenkten Köpfen durchqueren sie die Wiese, kein Wort fällt, nur die Laute der Natur sind mit großer Deutlichkeit zu hören, das Schnattern der Wildenten, der Schrei eines Falken in der Höhe, die langgezogenen Rufe irgendeines Vogels aus den Tiefen des Waldstückes, vor dessen Rand, dunkel glänzend, Sergejs Kraftwagen wie ein angebundenes Pferd wartet, nur ganz von ferne vernimmt man die Rufe der Bauern, weht das Rattern der Mähmaschinen und der Erntewagen wie ein fremder, der Natur feindlicher Ton herüber.