7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Salon der Frau Altenschul trifft sich die jüdische Crème Berlins – eine postume Zusammenkunft, denn sämtliche Gäste wurden von den Nazis ermordet. Die Toten möchten inmitten schöner Dinge den gewaltsamen Tod und das Massengrab vergessen - doch auch die Mörder zieht es an denselben Ort; draußen vor der Tür warten sie auf Sühne. Erlösung soll von der Musik des jungen Pianisten Lewanski kommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 122

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Hartmut Lange

Das Konzert

Novelle

Die Erstausgabe erschien 1986

im Diogenes Verlag

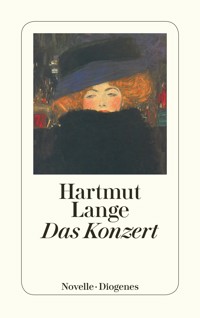

Umschlagillustration:

Gustav Klimt,

›Dame mit Hut und Federboa‹, 1909

(Ausschnitt)

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2013

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 21645 5 (5.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60105 3

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] 1

Wer unter den Toten Berlins Rang und Namen hatte, wer es überdrüssig war, sich unter die Lebenden zu mischen, wer die Erinnerung an jene Jahre, in denen er sich in der Zeit befand, besonders hochhielt, der bemühte sich früher oder später darum, in den Salon der Frau Altenschul geladen zu werden, und da man wußte, wie sehr die elegante, zierliche, den Dingen des schönen Scheins zugetane Jüdin dem berühmten Max Liebermann verbunden war, schrieb man an die Adresse jener Villa am Wannsee, in der man die Anwesenheit des Malers vermutete.

Aber Liebermann lehnte es ab, Frau Altenschul, die er jeden Abend besuchte, Empfehlungen zu geben. Er bewohnte sein Atelier am Pariser Platz Nummer sieben und malte. Er stand mitunter stundenlang vor der Staffelei, dann nahm er endlich den Kneifer, nachdem er Palette und Pinsel auf einem Tisch, auf dem eine Karaffe mit Wasser, eine Schachtel Zigarren und eine Schale aus chinesischem Porzellan standen, abgelegt hatte, trat wieder vor die Leinwand, betrachtete alles eingehend – und blieb mißmutig. [6] Wie sehr er sich auch bemühte, jene glücklichen Augenblicke wieder zu erreichen, in denen er gelebt und seiner Arbeit zugestimmt hatte, jetzt langweilte er sich, wie er überhaupt, ganz im Gegensatz zu Frau Altenschul, nicht wußte, ob er dem Zustand des Todes etwas Wünschenswertes abgewinnen konnte. Er war nun ein für allemal erlöst, nicht mehr an das Leben gefesselt. Er konnte, wie vollendet er auch die Farben setzte, dies nicht als Ergebnis einer Not, einer quälenden, vorwärtstreibenden Ungewißheit geltend machen. Warum also sollte er malen!

In dieser Stimmung verließ er oft sein Atelier und ging in Richtung auf das Berliner Schloß hin. Für ihn war die Gegend, die man Unter den Linden nannte, noch in dem Zustand, den er vor Augen gehabt hatte, bevor er gestorben war. Aber er hatte auch, und dies ist das Geheimnis der Toten, den Blick für das Gegenwärtige, und so sah er gleichzeitig, daß es dieses Schloß nicht mehr gab und daß man an eben jenem Platz, auf den er sich zubewegte, eine Monstrosität aus Glas und Beton errichtet hatte. Er blinzelte, nachdem er das Zeughaus hinter sich gelassen hatte, in die aufgehende Sonne, die sich in dem Glas des neuartigen Gebäudes spiegelte. Er war befremdet über die Art, mit der die Lebenden das Maß des Augenscheinlichen ganz und gar [7] unbeachtet ließen, war aber außerstande, sich darüber zu entrüsten. Den Passanten, die an ihm vorbeihasteten, ging er aus dem Weg. Die Automobile, die ihn, als er die Straße überquerte, fast streiften, waren ihm gleichgültig. Er war nur bemüht, nicht vor die Räder zu geraten, obwohl ihm auch dies gleichgültig hätte sein können. Und so gab er den Anblick eines alten Mannes, der langsam, mit äußerster Gelassenheit, inmitten des Verkehrs, zögernden Schrittes, wie ein Spaziergänger, über den Asphalt ging, seine Blicke mehr aus Gelegenheit als aus Neugierde hierhin und dorthin lenkend. Das weiße Sakko stand ihm weit offen, so daß die Weste zu sehen war, die, ebenso wie die enggeschnittene Hose, eine unbestimmte dunkle Farbe hatte. Über den schwarzen Lackschuhen trug er hellgraue Gamaschen, und obwohl er den Kragen seines Hemdes geschlossen hielt, fehlte die Krawatte. Er unterließ es in letzter Zeit, in diesen Dingen besonders korrekt zu sein.

Als ihn die Sonne störte, kehrte er ihr den Rücken zu und überlegte, ob er den langen Weg zum Anhalter Bahnhof wagen sollte, um dann, auf dem Rückweg, über den Leipziger auf den Potsdamer Platz zu gelangen, den er besonders liebte.

Eine Stunde später stand er vor der [8] übermannshohen Mauer aus Beton, auf deren Scheitel sich eine Röhre befand, die den Lebenden das Übersteigen unmöglich machen sollte. Er spürte unter seinen Füßen einen Rest Kopfsteinpflaster und etwas Metallenes, das eine Straßenbahnschiene hätte sein können, und betrachtete den Platz, den man eingeebnet hatte. Er kannte die Gegend noch aus der Jahrhundertwende, als hier Pferdebahnen fuhren und das Palast Hotel den Eindruck des Pariserischen vermittelte. Und so sah er gleichzeitig einer längst vergangenen Szenerie zu, sah Kutschen, als wären sie ineinander verkeilt, und wie die Pferde, als müßten sie alles wieder entwirren, auf dem Pflaster hin und her tänzelten, sah ungewöhnliche, ganz aus der Mode gekommene Gestalten in Gehröcken und stoffreichen, mit dem Saum fast die Erde berührenden Kleidern, dazu melonenartige Hüte und kreisrunde, nach vorn geneigte Gebilde, die mit Imitationen, Früchte darstellend, oder mit Federbüschen überladen waren. Über allem aber schien die Sonne und ließ, was er sah, das Gegenwärtige und das Vergangene, in unwirklichen, einander widersprechenden Farben aufscheinen, so daß ihm Zweifel kamen, ob es ihm je möglich gewesen war, diesen Augenschein, der ihn überwältigte, auch wirklich zu malen.

[9] 2

Merkwürdig: Obwohl Frau Altenschul sich außerhalb der Zeit befand, saß sie doch jeden Abend vor dem Spiegel ihrer Toilette und bedauerte, daß die Fältchen in ihren Augenwinkeln, die sie so sorgfältig mit Salben behandelte, unübersehbar blieben.

Es war Mitte Oktober. Die Tage wurden nun endlich kürzer, und da sie die Gewohnheit hatte, schon vor Beginn der Dämmerung die Kerzen anzuzünden, jene prächtigen Kandelaber, die dem Salon und von überall her auch dem Badezimmer genügend Licht gaben, war sie genötigt, sich der Samtvorhänge zu bedienen, die dann aber nachts, wenn der freie, kalte, lichtlose Himmel über der Villa stand, wieder zurückgezogen werden mußten. Denn den Himmel wollte sie sehen und die Krähen, die in den abgestorbenen Kronen der Eichen schliefen und die immer wieder auftaumelten, als würde das künstliche Licht der Stadt sie erschrecken. So stand sie mitunter stundenlang am Fenster und sah nach Westen auf den Tiergarten hinaus. Den Blick nach Osten [10] aber, dorthin, wo die Voßstraße in der Wilhelmstraße endete, mied sie.

Von dort her, sagte sie oft, käme das Böse, »und« fügte sie hinzu, indem sie mit dem Finger auf jenen scharfkantigen, halbzerstörten Bau wies, der die beiden Straßen miteinander verband, »ich bin froh, daß jener dort« (und sie nannte seinen Namen nicht) »ein für allemal daran gehindert wird, seinen Palast wieder zu betreten. Professor Liebermann«, sagte sie und schloß den Vorhang rasch, als könnte sie den Anblick nicht länger ertragen, »Professor Liebermann«, sagte sie, »es ist mir unbegreiflich, warum Sie auf Ihrem Weg vom Brandenburger Tor bis hierher immer wieder an diesem Ort vorbeigehen, obwohl es über den Tiergarten kürzer und bequemer ist.«

Dies geschah nachts. Am Tage aber, wenn man die Gegend, in der Frau Altenschul residierte, aufsuchen wollte, wurde man am Betreten der Voßstraße gehindert, ja sie existierte nicht mehr, ein Umstand, der für Frau Altenschul allerdings unerheblich war. Sie hatte die zweistöckige Villa aus rotgelbem Ziegel, deren hohe, tempelähnliche Fenster an die Zeit Schinkels erinnerten und die bis auf den Eingang mit der Säule, die einen Pfau trug, vom Kriege niedergerissen worden war, sie hatte jene Ruine, über die schon der Efeu wuchs, wieder [11] herrichten lassen und hatte auch das Interieur, das man nach ihrem Tode geraubt und in einem Magazin gelagert hatte, zurückgefordert, so daß alles, was ihr lieb und teuer war, bis auf eine Vitrine von Guimard, an der sie besonders hing, obwohl ein Teil der Intarsien fehlte, wieder an seinem gewohnten Platz stand. Und auch die Villa stand unversehrt, aber für die Blicke der Lebenden unsichtbar, wieder da, und Frau Altenschul gab, wie sie es vor ihrem Tode gewöhnt war, Abende in ihrem Salon. So auch an diesem Donnerstag im Oktober.

Sie hörte, nachdem Liebermann mit ihr geplaudert und sie wieder allein gelassen hatte, endlich jenes Stimmengewirr, das ihr vertraut war, denn nun, nach dreiundzwanzig Uhr, dies war die Zeit, die sie auf ihren Einladungen erbeten hatte, versammelten sich die Gäste. Liebermann übernahm die Aufgabe des Hausherrn, und Frau Altenschul war immer noch mit ihrer Toilette und mit den Unabänderlichkeiten ihrer Jahre beschäftigt, als ein »Ah« und »Oh«, eine freudige Erregtheit aus der Halle zu hören war. Offenbar war jemand eingetreten, den man besonders willkommen hieß und der, dies mußte Frau Altenschul aus der Art der Begrüßung schließen, noch niemals, zumindest nicht nach seinem Tode, ihre Villa in der Voßstraße [12] betreten hatte, und da der Beifall, der den Neuankömmling über die Treppe hinaus bis in den Salon begleitete, nicht aufhören wollte, legte sie den Spiegel aus der Hand und trat auf den Flur hinaus, um zu sehen, über wen man sich derart echauffierte.

Sie war kurzsichtig, aber doch imstande, einen jungen Mann zu erkennen, der in der Nähe des Konzertflügels stand, die linke Hand mit einem Ausdruck leichter Verlegenheit erhoben, um den Beifall abzuwehren, und sie sah, wie er lächelte, ein sonderbares, auf äußerste Zurückhaltung bedachtes Lächeln, das aber die Grenze des Mutwilligen erreichte und dem man sich, besonders wenn man wie Frau Altenschul leicht zu irritieren war, nicht entziehen konnte.

»Lewanski«, rief sie, »Sie spielen wieder! Und Sie haben sich entschlossen, nach Berlin zurückzukehren! Dafür muß ich Sie umarmen.«

Eine Stunde später, nachdem man gegessen hatte und von dem Kaffee trank, den Frau Altenschul in einem Service aus Sèvres hatte servieren lassen, saß Lewanski am Flügel und spielte Chopin.

›Er trug nie eine Brille‹, dachte Frau Altenschul, ›oder habe ich es vergessen.‹

Und sie wunderte sich, daß das goldene Drahtgestell, an dem sie keinen Gefallen finden [13] konnte, seiner heiteren Konzentration keinen Abbruch tat, im Gegenteil: Lewanski, der aufrecht saß und die Arme mit fast durchgedrückten Ellbogen gegen die Tastatur hin ausstreckte, dessen dunkelblondes, etwas zu lang gehaltenes Haar immer wieder über die Schläfe hinaus in die Stirn fiel, so daß er genötigt war, es mit einer raschen Bewegung des Kopfes zu bändigen, Lewanski wirkte durch die Brille wie ein Kind, das gezwungen wird, seine Ungebundenheit für Augenblicke auf einen Punkt zu richten, um so aus dem Zwang jene Freiheit entstehen zu lassen, die Frau Altenschul als Musik, ach als unwiderstehliche Musik genießen durfte.

Denn Lewanski spielte die zwölf Etüden aus dem Opus 25, brachte das Allegro, das Presto, das Agitato, das Vivace fast ohne Pausen, wie ein metaphorisches Gebinde, vor die Ohren seiner bewundernden Zuhörerschaft.

›Was für eine bezaubernde Willkür‹, dachte Frau Altenschul, aber schon änderte sich der Eindruck. Lewanski spielte das langsame cis-Moll, vielmehr: Er versuchte es. Er ließ den abrupten Tempowechsel gelten, ja er verfiel, obwohl er der melodischen Kontur besonderen Nachdruck verlieh, in eine solche Langsamkeit, ließ die Spannung eines derart unmöglichen Spiels so sehr anwachsen, daß man meinen [14] konnte, es stocke ihm aus allzu großer Empfindsamkeit der Atem. Dann brach er plötzlich ab, saß unbeweglich da, starrte auf die Tastatur und sagte:

»Litzmannstadt.«

»Um Gottes willen«, sagte Frau Altenschul, »was haben Sie!«

»Litzmannstadt«, antwortete Lewanski, begann wieder zu spielen, zögernd, als wäre er genötigt, da er seinem Können nicht mehr vertraute, das Andante herbeizusuchen, brach aber erneut ab, erhob sich, verbeugte sich leicht gegen seine Zuhörer, und seine Untröstlichkeit war, obwohl er lächelte, unübersehbar.

»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte er. »Sie hören es selbst: Um dies spielen zu können, sollte ich erwachsen sein. Man hat mich zu früh aus dem Leben gerissen.«

Man schwieg. Und das Einverständnis derer, die alle auf irgendeine, aber immer gewaltsame Art gestorben waren, wirkte wie eine feierliche Zustimmung, obwohl niemand in dem Salon die Empfindsamkeit Lewanskis gegen sich selbst, die traurige Gewißheit, mit der er sein Talent nicht gelten lassen wollte, teilte.

»Warum spielt er nicht weiter?« fragte Liebermann etwas zu laut. »Und«, fügte er hinzu, »was heißt Litzmannstadt.«

[15] »In Litzmannstadt«, sagte Frau Altenschul kaum hörbar, »dem eigentlichen Lodz«, und Liebermann mußte ihr den Kopf zuneigen, um sie zu verstehen, »in Litzmannstadt«, sagte Frau Altenschul, »hat man ihn aufgegriffen und noch auf dem Bahnhof, von dem er fliehen wollte, erschossen. Er war achtundzwanzig Jahre alt.«

»So«, sagte Liebermann und betrachtete Lewanski, der immer noch lächelnd dastand, ganz ungeniert. Er war voller Wohlwollen, gleichzeitig aber irritiert, daß auch jenem, den er so eingehend betrachtete, etwas passiert war, das sich seinem Verständnis durchaus entzog. Er spürte ein Unbehagen darüber, daß er in diesem Kreis der einzige Jude war, der sich nach einem glücklichen und langen Leben seinen Tod fast herbeigewünscht hatte, und er ertappte sich dabei, daß er aus ebendiesem Unbehagen, das er zu überspielen versuchte, zu schroff war, als er sagte:

»Dann soll er sich nichts daraus machen. Er ist wieder in Berlin, und hier wird man ihn feiern.«

[16] 3

Einige Tage später bat Frau Altenschul Lewanski zu sich, kam ihm aber, als er die Treppe betreten wollte, entgegen.

»Heute will ich Ihnen den Tiergarten zeigen«, sagte sie. »Sie sollen sehen, wie prachtvoll der Rhododendron steht. Und wenn wir uns ruhig verhalten, schrecken wir die Enten nicht auf.«

Er bot ihr seinen Arm, bemerkte, daß sie ihm kaum bis zur Schulter reichte, und so gingen sie die paar Schritte bis zum Potsdamer Platz und darüber hinaus die Bellevuestraße entlang, und hier begannen die hohen Bäume. Es waren Buchen und Linden, darunter solche, denen man die Kronen weggeschossen hatte, in der Nähe der Gräben aber, auf den Inseln, die man über Brücken betreten konnte, standen Pappeln, hundertjährig und ganz unversehrt, und sie schienen mit ihrem Geäst den Himmel einzusäumen, der bedeckt war, und der nasse Wind, der ständig die Richtung wechselte, nötigte Frau Altenschul, ihr Cape enger zu ziehen. Sie fror, aber es war ein Zustand ohne Bedeutung, ja die Schauer, die ihr über Arme und Rücken gingen, waren angenehm, und [17] sie sah, daß auch Lewanski ohne Hut und Mantel in einem leichten Jackett, den Hemdskragen geöffnet, sich diesem Wetter gern aussetzte.