5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alles beginnt mit dem rätselhaften Tod seines Freundes Achternach. Merten beschließt, dessen Witwe Gerda und ihren alten Vater in Berlin aufzusuchen. Gerda ist seine Jugendliebe, und das Wiedersehen weckt Erinnerungen - vielleicht auch Zukunftspläne. Doch Gerda leidet an Wahnvorstellungen und führt Selbstgespräche, und im Haus herrscht eine bedrückende Atmosphäre, die Merten allmählich umschlingt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hartmut Lange

Die Ermüdung

Novelle

Diogenes

1

Ich hätte nie geglaubt, daß ihm alles dermaßen ernst war«, sagte Merten.

»Er war süchtig«, antwortete Fehrenmark, »aber die Tabletten, die er zu sich genommen hatte, reichten für einen Selbstmord nicht aus.«

»Also ein Unglücksfall.«

»Tja, was wissen wir! Er hatte sich schlafen gelegt, und am nächsten Morgen war er tot. Ob er nun freiwillig gehen wollte oder nicht, er war ein Phantast, zuzutrauen war ihm alles.«

Man sprach von Achternach und seinem rätselhaften Ende. Als sich die Tür öffnete und Fehrenmarks Tochter ins Zimmer trat und einen merkwürdigen Anblick bot, sie war unfrisiert und hielt einen Leuchter, dazu eine Schachtel und einen Wollappen in den Händen, erhob sich der Vater, weil er fürchtete, es würde zu keiner Begrüßung kommen. Gerda lächelte Merten zu, setzte sich an den Tisch, aber so, daß der Eindruck entstand, sie wolle sich abseits halten, und als sie die Schachtel öffnete und ein Geruch wie von Salmiak entstand, sagte der Vater:

»Es gefällt mir nicht, daß du den ganzen Tag so apathisch herumsitzt. Und stell den Leuchter weg, ich bitte dich. Das Zeug, das du benutzt, stinkt infernalisch.«

Gerda ließ seine Bemerkung unbeachtet, begann mit dem Wollappen den Leuchter zu putzen, und der alte Mann stand hochaufgerichtet im Raum, sah, als müsse er die Unhöflichkeit seiner Tochter entschuldigen, auf den Arzt, der seinen Kaffee trank.

»Sie gehen also nach Hamburg. Natürlich«, sagte er, als wollte er das Gespräch, das er mit Merten geführt hatte, fortsetzen. »Ich kenne die Gegend, und die Leute sind dort, wie sagt Fontane, auf englische Weise nobel. Aber es geht nichts über Berlin. Na, ich könnte schon ohne die Kiefern in unserem Garten nicht leben.«

Als Gerda sich, kaum daß sie gesessen hatte, wieder erhob, den Leuchter, die Utensilien zur Hand nahm und ohne ein Wort der Erklärung, ohne Merten oder den Vater anzusehen, ja ohne sich um das Befremden, das ihr Schweigen auslösen mußte, weiter zu kümmern, das Zimmer verließ, fragte Merten:

»Was hat sie?«

»Nichts«, antwortete Fehrenmark. »Sie ist, seit Achternach fort ist, ruhiger geworden. Ich wünschte nur, sie würde etwas unternehmen. Sie verläßt nie das Haus und putzt den ganzen Tag an irgendwelchen Sachen herum.«

Der alte Herr trat ans Fenster. Man hörte, da die Villa, in der man sich befand, zwar abseits, aber doch nahe an einem Bahndamm gelegen war, das Rattern der Stadtbahn, und Merten wollte seinen Besuch, er setzte die leere Tasse ab, nicht über Gebühr ausdehnen. Er hatte kondoliert, sich dafür entschuldigt, daß er das Begräbnis versäumt hatte.

»Darf ich den Dachboden einmal sehen?« fragte er.

»Aber ja doch«, antwortete Fehrenmark.

Sie gingen über den Flur zur Treppe, erreichten den ersten Stock und darüber hinaus den Dachboden, und hier gab es eine eiserne Tür, dahinter eine Mansarde, geräumig genug, um ein Bett, einen Tisch, Stühle und eine Stellage mit Büchern aufzunehmen. Links neben dem Eingang ein Waschbecken, das man lieblos in die Wand eingelassen hatte, am Boden Papiere, es roch muffig, über dem Dachfenster, das geschlossen war, lag eine Schicht rußigen Staubs.

Fehrenmark blieb, sowie er die Mansarde betreten hatte, neben dem Eingang stehen. Merten aber trat ein paar Schritte in den niedrigen Raum hinein, musterte eine Landkarte, die an die Wand geheftet und mit handgeschriebenen Bemerkungen übersät war. Er konnte die kleine, unleserliche Schrift so rasch nicht entziffern.

»Hat Achternach versucht, zum Kammergericht zurückzukehren?« fragte er.

»Nein, dazu war es zu spät. Er konnte die Herren nicht mehr empfangen.«

»Hatte er materielle Sorgen?«

»Nein. Ich besitze von meiner Frau Ersparnisse. Materielle Sorgen, nein, soweit würde es bei uns nicht kommen.«

»Stand er sonst unter irgendwelchem Druck?«

Fehrenmark schwieg, sah zu, wie Merten ein Paket Akten, das sorgfältig verschnürt war, zur Hand nahm und wie er mit den Fingern versuchte, die Ecken des Papiers umzubiegen, als wollte er Einsicht gewinnen. Er sah Achternachs Handschrift, offenbar private Eintragungen, wunderte sich, daß diese inmitten von Aktenstücken aufbewahrt waren.

»Und sein Buch?« fragte er. »Ich meine, seine Enzyklopädie?«

»Verstaubt irgendwo hier oben. Es hat wohl keinen Zweck, daß man hineinsieht.«

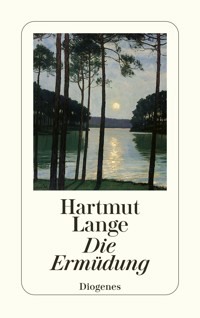

Am Nachmittag, es begann zu dämmern, stand Merten vor dem Grabhügel seines Freundes Achternach und sah, da er den Flug nach Hamburg nicht versäumen wollte, immer wieder auf die Uhr, konnte sich aber nicht, was doch nötig gewesen wäre, entschließen, das Karree des kleinen Friedhofs, das die Dahlemer Dorfkirche einschließt, zu verlassen oder wenigstens nach einer Taxe zu winken. Er überblickte die Idylle, in der er sich befand, die kaum fußbreiten Kieswege, die von Efeu überwucherten, selbst aber noch, es war März, laublosen Eichen, die flechten- und moosüberzogene Wand der Kapelle, die vor ihm aufragte, alles dermaßen eng, daß er fürchtete, er müsse von der fußhohen Mauer, die ihn von der Straße trennte, abstürzen.

Am nächsten Morgen, als er in seiner Eppendorfer Klinik mit den Handreichungen zu einer Narkose beschäftigt war, entstanden ihm Bilder der Erinnerung, und er hatte Mühe, eine ungewisse Wehmut nicht mächtig werden zu lassen. Er dachte an jenes Segelboot, auf dem er mit Achternach tagelang, besonders während der Semesterferien, auf der Havel zugange gewesen war und wie sie die Bekanntschaft einer Frau, es war Gerda, miteinander diskutierten und wie Achternach immer wieder darauf bestand, er müsse sich an die stille, in sich gekehrte Fehrenmarktochter erst gewöhnen.

2

Fehrenmark hatte es sich verbeten, daß man seinen 82. Geburtstag feierte, aber nun war Frau Mielke doch wieder mit der Herrichtung des Tisches beschäftigt. Sie hatte ihn, als würde man Gäste erwarten, an beiden Enden ausgezogen, die großen Platten wurden bereitgestellt, dazu der Kasten mit dem silbernen Fischbesteck.

»Donnerwetter«, sagte Fehrenmark. »Sie machen das wieder schön, Frau Mielke. Und mit Blumen.«

Er hatte einen gestärkten Kragen hervorgeholt, aber es gelang ihm nicht, die Krawatte zu binden, vielleicht, weil ihn das rasche Hantieren der Haushälterin störte oder zumindest vermuten ließ, es sei an der Zeit, fertig zu werden.

»Fisch«, sagte er, indem er halbabgewandt in die Tür zum Nebenzimmer trat, wo sich ein Spiegel befand, »ich rieche Fisch. Haben Sie etwa wieder Hecht gemacht?«

»Mein Geburtstagsgeschenk«, sagte Frau Mielke. »Er kommt direkt von der Pfaueninsel.«

Sie lächelte und war versucht, hinter Fehrenmark zu treten, um ihm behilflich zu sein, aber Fehrenmark hatte seine Hände längst wieder sinken lassen, trat ins Eßzimmer zurück, sagte, wobei er den Kopf, als müsse er dem steifen Kragen entfliehen, nach oben reckte:

»So, er kommt direkt von der Pfaueninsel«, und er dachte an jene Landschaft inmitten der Havel und wie er als Kind vor dem schmalen Wasser, dort, wo die Insel die Havelberge fast berührt, gestanden hatte und wie er nicht glauben wollte, daß das jenseitige Ufer, das er doch, wenn er die Arme weit genug ausstreckte, hätte erreichen können, eine wirkliche Insel war.

»Sie haben jetzt, höre ich, eine Brücke gebaut.«

»Nein«, widersprach Frau Mielke, »es gibt noch die alte Fähre.«

»So, es gibt noch die alte Fähre«, sagte Fehrenmark, wandte sich wieder dem Spiegel zu, bemerkte, daß seine Tochter ins Zimmer trat, und daß sie jenes Seidenkleid trug, für das sie zu füllig geworden war. Sie hatte ihr Haar gründlich hochgesteckt, hatte jede Nachlässigkeit, die ihr strenges, forciertes Aussehen hätte mildern können, vermieden, und sie stand etwas zu aufrecht, rieb die Hände gegeneinander, und der offizielle, feierliche Ton, um den sie bemüht war, wenn sie Frau Mielke Anweisungen gab, doch besser die Damastdecke aufzulegen oder die silbernen Leuchter nicht zu vergessen oder dafür zu sorgen, daß der Hecht nicht zuviel Butter bekäme, verriet ihre Angespanntheit.

»Vater!« rief sie, und Fehrenmark trat in die Tür, mit einer Miene, als hätte er seine Tochter eben erst bemerkt.

»Ich lege dir zu Ehren eine helle Krawatte an«, sagte er. »Aber ich werde damit nicht fertig. Ich kann die Nadel nicht finden, und ohne Nadel wird das Ganze natürlich nichts.«

»Hier hast du sie«, sagte Gerda und hielt ihm die Krawattennadel entgegen, als wollte sie sich den Vater durch diese Aufmerksamkeit verpflichten. Dies mißfiel Fehrenmark, wie er überhaupt wünschte, seine Tochter möge ihm nicht immer in dieser betont fürsorglichen Art zur Seite treten.

»Besten Dank«, sagte er. »Ich sehe, du machst mir eine Freude, du trägst endlich das Seidenkleid.«

Er bemerkte ihre Erregung, eine leichte Rötung ihres Nackens.

»Es ist lächerlich«, sagte sie, »aber ich bin fest entschlossen, so zu tun, als hätte sich nichts geändert.«

Fehrenmark sah auf den Tisch, sah, daß nicht zwei, sondern drei Gedecke bereitgestellt waren, und daß Frau Mielke es vermied, während sie, obwohl alles an seinem Platz stand, noch hier und da an den Tellern herumrückte, von Gerdas Auftritt Notiz zu nehmen. Aber da Fehrenmark sich nicht rührte und offensichtlich betroffen immer nur auf das dritte Gedeck starrte, das an der äußersten Ecke des Tisches, dort, wo dieser das Vertiko fast berührte, aufgestellt war, sagte sie:

»Das hat Frau Achternach angeordnet. Sie erwartet offenbar Besuch.«

»Willst du mir nicht sagen, wen du erwartest?« fragte der Vater.

»Nein«, sagte Gerda, »das will ich dir nicht sagen.«

Zwanzig Minuten später, als man dabei war, von dem Hecht zu essen und Frau Mielke in der Tür stand, da sie doch wissen wollte, ob ihr das Ganze gelungen war, als man die Kerzen in den Leuchtern angezündet hatte, als die Stimmung, so wollte es Gerda wenigstens, jene Feierlichkeit erreichte, die ihr angemessen schien, wies Fehrenmark unvermittelt und für Gerda überfallartig auf das dritte Gedeck, fragte Frau Mielke, ob sie nicht Lust hätte, sich mit an den Tisch zu setzen, übersah auch die Geste der Abwehr, die Gerda nicht unterdrücken konnte. Sie war versucht, ihre linke Hand wie schützend gegen das Gedeck hin auszustrecken.

Aber da lag ja nun ein Stück von dem köstlichen Fisch, dazu die Kartoffeln, die Zitrone, alles liebevoll gegeneinandergelegt, und wozu sollte dies nutze sein, wenn es nicht gegessen wurde?

Frau Mielke zögerte, der Aufforderung des alten Herrn so ohne Umstände Folge zu leisten, aber als sie es schließlich doch tat und sich auf den Stuhl in die Nähe des Vertikos setzte, als sie mit kleinen Bissen, weil sie sich genierte, zu essen begann, hatte Gerda sich bereits abgewandt.

»Tja, also«, sagte Fehrenmark, griff nach dem Weinglas, als wollte er sich erheben, um einige Worte zu sagen, aber er blieb sitzen. Und um seine Ratlosigkeit zu überdecken, fragte er die Haushälterin, indem er mit der Gabel auf den Fisch wies, wann denn der Schwager gelegentlich angeln ginge?

»Am Tage.«

»Nachts, Frau Mielke«, sagte Fehrenmark. »Er sollte nachts angeln gehen. Da steigt erst der Nebel und dann über dem Wannsee der Mond hoch. Und die vielen langen Stege, man kann ja fast bis auf die Mitte hinaus. Hat er ein Boot, Ihr Schwager?«

»Nein. Das hatte er früher.«

»So einen flachen, schwarzen Kahn mit einem durchlöcherten Kasten in der Mitte, in dem die Aale schwammen.«

»Den hatte er in Köpenick«, antwortete Frau Mielke. »Aber es ist lange her. Das Ding ist längst verfault.«

Sie schwiegen, und Gerda sah aus dem Fenster. Sie sah die Jasminhecke und die beiden Birken, an deren Ästen eine Schaukel befestigt war, die nun, das Wetter hatte aufgefrischt, vom Wind hin- und herbewegt wurde. Das Brett hing schief, die Seile ineinander verdreht, und die Bewegungen, die der Wind erzeugte, waren hart und ruckartig, und je länger Gerda dies sah, umso unwiderstehlicher kam ihr der Wunsch, die Schaukel, wie sie es früher getan hatte, zu befreien, damit sie ausschwingen konnte. Sie sah den Schatten einer jungen Kiefer, die, vor ihren Blicken versteckt, die Jasminhecke überragte, aber sie bewegte den Kopf nicht, um sie zu sehen, was möglich gewesen wäre, wenn sie sich etwas zur Seite, der Haushälterin entgegen gebeugt hätte. Dies wollte sie natürlich nicht, und während sie nun immerfort aus dem Fenster sah und wie nebenbei von dem Hecht aß, sah sie im Garten Dinge, mit denen es seine Richtigkeit hatte, und sie sah Dinge, von denen sie wußte, daß es sie nicht gab. Und darüber schwieg sie.

3

Acht Monate später war Merten wieder in Berlin. Als er von der Rezeption seines Hotels geweckt worden war, er wollte die erste Maschine nach Hamburg erreichen, nahm er lustlos sein Frühstück ein. Er fühlte sich elend, vielleicht, weil er, nachdem er von einer anstrengenden Tagung zurückgekehrt war, bis in die späte Nacht an der Bar gesessen und wahllos alkoholische Mixturen zu sich genommen hatte. Aber nach dem Kaffee besserte sich seine Stimmung, und war er eben noch froh darüber, daß er in wenigen Stunden in seiner Eppendorfer Klinik sein würde, so fand er jetzt Interesse, ja eine eigenartige Lust daran, sich vorzustellen, noch einen Tag länger in dieser Stadt zu bleiben und Spaziergänge zu unternehmen.

›Die Havel‹, dachte er, ›wie lange habe ich die Havel nicht mehr gesehen!‹

Und wieder kamen ihm Bilder der Erinnerung. Er sah sich mit Achternach auf dem Wasser und wie sie Mühe hatten, die Segel zu setzen und damit beschäftigt waren, die Leinen, die sich verhedderten, zu lösen. Er wurde neugierig. Er wollte wissen, ob jenes Ufer, das man das Große Fenster nannte, immer noch, wie damals, voller Segelboote war, die man im Winter aufgebockt hatte, um sie neu zu lackieren. Und ob es noch jene flache, mit Schilf bestandene Stelle gab, die derart weit ins Wasser hinausreichte, daß sie Mühe gehabt hatten, mit dem Boot, wenn der Nordwestwind gegen den Kurs andrängte, nicht aufzulaufen. Und der November! Wie oft hatten sie in dem nassen, unwegsamen Sand, wenn der Nebel nur eine Sicht von zehn, zwanzig Metern zuließ, Wanderungen unternommen, bis zur Lieper Bucht, nach Schildhorn und darüber hinaus.

Unter diesen Gedanken vergaß Merten die Zeit, und als er auf die Armbanduhr sah und feststellen mußte, daß das Flugzeug nach Hamburg nicht mehr zu erreichen war, stand er auf, ließ den Koffer, den er in der Halle bereitgestellt hatte, auf sein Zimmer zurückbringen, benachrichtigte die Eppendorfer Klinik, und eine Stunde später stand er schon an jener schmalen Straße, die Schwanenwerder mit dem Festland verbindet, und wandte sich dem heftigen Wind zu, der vom Strandbad her ein Gemisch von Gischt und Abfällen gegen die Eisenträger der Brücke trieb. Einiges hatte sich verändert. Wo die Motorboote lagen, gab es einen Zaun, so daß man das Ufer nicht mehr betreten konnte, und dort, wo ein Gewirr von Landungsstegen die Klare Lanke eingegrenzt hatte, war nun alles parzelliert. Man hatte Lauben errichtet, so daß Merten, wie sehr er sich auch anstrengte und die Augen gegen das glitzernde Wasser, das ihn blendete, zusammenkniff, nicht erkennen konnte, wo im Ungefähren aller Veränderung die Jolle, mit der sie gesegelt waren, vor Anker gelegen haben könnte.

Von hier aus waren sie auf große Fahrt gegangen, immer hart am Ufer entlang, bis zur Großen Steinlanke, wo es die ersten Manöver gegeben hatte, um die Flußmitte zu erreichen, und wo er, wenn sie zu dritt waren, fürchten mußte, Gerda könnte über Bord gehen, weil sie Mühe gehabt hatte, beim plötzlichen Wenden des Segels den Kopf einzuziehen. Überhaupt war die tolle Segelei, der Spaß am Wagnis nicht nach dem Geschmack der Oberstudienratstochter, wie Achternach sie mitunter nannte. Aber sie zog tapfer mit, ließ sich Despektierlichkeiten gern sagen, worüber Merten sich wunderte. Und auch später, wenn sie wieder an Land gegangen waren und froren und in irgendeiner Kneipe Glühwein oder Grog tranken, konnte es vorkommen, daß Gerda über Achternachs Sarkasmen, die oft von schlüpfriger Zweideutigkeit waren, lachte, und daß Merten der Vertrautheit, die beide zueinander gefaßt hatten, mit Befremden zusah. Sie war ja doch eher zurückhaltend und in sich gekehrt, fast verschlossen, und Achternach war ein Draufgänger der genial rigorosen Sorte.

›Ja, das war er‹, dachte Merten, während er über das Wasser sah. ›Und die Rechnung zwischen den beiden ist schließlich nicht aufgegangen‹, dachte er.

Er bemerkte, daß er das andere Ufer, jene Richtung, in der Hohengatow liegt, nicht mehr erkennen konnte, die Grenze zwischen Wasser und Wiese war ihm wie entrückt, und auch jene drei, vier Eiderenten auf der Mitte des Flusses konnte er nicht, wie früher, klar in Augenschein nehmen.

›Ich bin älter geworden‹, dachte er, deutete auch das Frösteln, das ihm die Kniekehlen entlanglief, als Schwäche. Und nun kam zu dem schlechten Gewissen, daß er fähig gewesen war, Gerda und dem toten Freund gegenüber Schadenfreude zu empfinden, so etwas wie Selbstmitleid hinzu.