4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

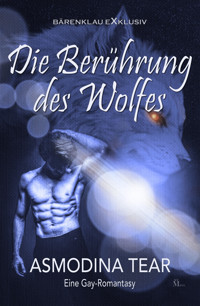

»Ein Wolf? In unseren Wäldern? Das kann nicht sein!«

Adam glaubt ihm kein Wort. Bestimmt ist es wieder eine überspannte Fantasie seines Vaters. Als jedoch die Nachbarn auftauchen und ihn zwingen, mit ihnen auf die Jagd zu gehen, muss Adam sich der Wahrheit stellen. Es gibt diesen Wolf, und er ist keineswegs ein normales Tier. Im Gegenteil, er besitzt sehr große Ähnlichkeit mit dem Fremden, der ihn immer wieder in seinen Träumen besucht und sein Herz schneller schlagen lässt…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Asmodina Tear

Der Kuss des Wolfes

Eine Gay-Romantasy

Impressum

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

Cover: © by Steve Mayer, nach Motiven, 2023

Korrektorat: Bärenklau Exklusiv

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.

Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Der Kuss des Wolfes

Prolog

1. Kapitel – Der Bauernsohn Adam

2. Kapitel – Der finstere Alltag

3. Kapitel – Mondschatten

4. Kapitel – Die junge Frau

5. Kapitel – Eine ewige Enttäuschung

6. Kapitel – Die erste Liebe

7. Kapitel – Spuren des Wolfes

8. Kapitel – Nachtwache

9. Kapitel – Der Fall eines echten Mannes

10. Kapitel – Nur ein Waldbewohner?

11. Kapitel – In der Höhle

12. Kapitel – Schuldfrage

13. Kapitel – Ein Mann Gottes

14. Kapitel – Sündige Liebe

15. Kapitel – Herzklopfen

16. Kapitel – Blutige Wunde

17. Kapitel – In Flammen

18. Kapitel – Simeons Geschichte

Epilog

Das Buch

»Ein Wolf? In unseren Wäldern? Das kann nicht sein!«

Adam glaubt ihm kein Wort. Bestimmt ist es wieder eine überspannte Fantasie seines Vaters. Als jedoch die Nachbarn auftauchen und ihn zwingen, mit ihnen auf die Jagd zu gehen, muss Adam sich der Wahrheit stellen. Es gibt diesen Wolf, und er ist keineswegs ein normales Tier. Im Gegenteil, er besitzt sehr große Ähnlichkeit mit dem Fremden, der ihn immer wieder in seinen Träumen besucht und sein Herz schneller schlagen lässt …

***

Der Kuss des Wolfes

Eine Gay-Romantasy

Asmodina Tear

Prolog

Mein lieber Freund und Leser,

ich kenne dich nicht und umgekehrt du mich genauso wenig. Ich weiß nicht einmal, wie du dieses Buch gefunden oder warum du es gekauft hast. Aber das wird sich in den nächsten Stunden ändern, und glaube es mir, wenn ich sage, dass ich mich schon sehr darauf freue.

Nun sitze ich in meinem Arbeitszimmer. Es ist tiefe Nacht und der Mond scheint durch die leicht staubige Fensterscheibe. Normale Menschen liegen um diese Zeit längst im Bett und lassen sich von ihren Träumen in andere Welten leiten. Früher habe ich das auch getan, wobei ein regelmäßiger Schlafrhythmus schon damals eher die Ausnahme war. Mein damaliges Leben als einfach zu bezeichnen, wäre eine Lüge. Arbeit, Trauer, Schmerz, Entbehrungen und vor allem Furcht gehörten zum Alltag. Mehr als einmal bewahrte mich die Tatsache, dass ich ein erwachsener Mann war, vor härteren Konsequenzen. Aber ich wusste nie, wie lange es so bleiben würde.

Hass, Frust und Wut standen stets neben mir. Egal, ob bei der Arbeit oder bei den wenigen Stunden, die man vielleicht für sich hätte nutzen können. Das funktionierte aber meist auch nicht. Nur der Sonntag blieb stets frei, um die Kirche zu besuchen. Eine willkommene Abwechslung, möchte man meinen, und doch habe ich sie aus vollstem Herzen verabscheut. Auch wenn ich es nie offen aussprach. Natürlich nicht. Das hätte nur Ärger gegeben und diesen wollte ich vermeiden.

Und doch brodelte der Hass in mir. Besonders, wenn ich mich danach noch mit dem Pfarrer unterhalten musste. Nicht selten bat ich ihn am Ende des Gesprächs um eine Spende, ohne die wir nicht hätten überleben können. Er gab sie mir immer, aber sein heuchlerisches Lächeln wollte ich ihm immer aus dem Gesicht wischen. Was ich selbstverständlich nie tat. So etwas gehörte sich nicht.

Nachts, wenn die harte Arbeit erledigt war, lag ich oft im Bett und träumte von einem besseren Leben. Jenes war häufig Anlass, mich mit meinem Vater in die Wolle zu kriegen. Laut eigener Aussage war er ein Realist, aber ich glaube, dass einfach nur der Frust aus ihm sprach. Schließlich lag die Schuld, dass wir so arm waren, mehr oder weniger bei ihm. Und das war für ihn schwer zu verkraften.

Mein Leben spielte sich zum größten Teil in der Dunkelheit ab. Oft gab ich mich der Melancholie und tiefen Grübeleien hin. Was nicht nur der anstrengenden Arbeit oder unserer Situation geschuldet war. Nein, in mir brodelte etwas. Eine Andersartigkeit, die nicht sein durfte … zumindest dachte ich das. Jeden Sonntag wurde lauthals verkündet, dass das, was dort in mir ruhte, eine schwere Sünde sei und dass meine Seele aus diesem Grund in der Hölle schmoren würde. Eine schreckliche Vorstellung für mich. Und es dauerte lange, bis ich sie endgültig ablegen konnte. Selbst heute, nach über vier Jahrzehnten, in denen sich eine Menge geändert hat, schleicht sie sich noch immer in meine Träume. Dabei sollte sie längst keine Bedeutung mehr haben. Ich bin stärker als diese sogenannte Verdammnis – und das in vielerlei Hinsicht.

Denn ich traf damals eine Entscheidung. Wann genau, kann ich nicht mehr sagen. Vielleicht in dem Moment, als man mich dazu zwang, etwas zu tun, was nicht meinem Naturell entsprach. Wobei ich heute ahne, dass dabei noch eine Menge anderer Aspekte eine Rolle gespielt haben. Oder in jenem Augenblick, als ich mit einem Gewehr in der Hand den Wald betrat, er mir plötzlich gegenüberstand und mich durchdringend anstarrte. Meine Gefühle glichen damals einem regelrechten Wirbelsturm. Als ob ein Teil von mir gewusst hatte, dass es kein Zurück mehr gab. Wenn ich ehrlich sein soll, verhielt es sich genauso. Aber ich bereue nichts und ebenso wenig möchte ich unserer Geschichte vorgreifen. Es hat mich eine gewisse Überwindung gekostet, die Ereignisse zu erzählen und sie aufzuschreiben. Obwohl ich, und das kann ich mit Recht behaupten, heute mit mir selbst im Reinen bin.

Also, mein Freund. Komm zu mir. Setze dich an meine Seite oder in einen bequemen Sessel. Ganz, wie es dir beliebt, lausche dem Kratzen meiner Feder und dem, was ich dir erzähle.

1. Kapitel – Der Bauernsohn Adam

Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages fielen durch den hauchdünnen Vorhang meines Fensters und ließen mich aufstöhnen. Es klang gequält, beinahe schmerzvoll, was im Großen und Ganzen der Wahrheit entsprach. Nur mühsam unterdrückte ich den Impuls, mich noch einmal umzudrehen und den Kopf unter der Decke verschwinden zu lassen. Zwar versprach es ein warmer Tag zu werden, trotzdem war mir die Gegenwart meiner dünnen, zum Teil von Staub gezeichneten Decke lieber, als aufzustehen.

Gleich darauf drang das Krähen des Hahns an mein Ohr und ließ mich mein ganzes Gesicht unter der Decke verstecken. Die dünne Decke schluckte das Geräusch aber nicht. Zwar war mir bewusst, wie wichtig das Tier und auch die Hühner für unser Leben waren, trotzdem gab es Tage, an denen ich ihm am liebsten den Hals umgedreht hätte. So wie heute. Wahrscheinlich, weil der Streit von gestern Abend mir noch immer in den Knochen steckte. Mein Vater war wieder einmal tief gekränkt gewesen, weil er für unsere Waren nicht den zuvor vereinbarten Preis erhalten hatte.

Natürlich konnte ich ihn verstehen. Als Bauern gehörten wir nicht nur zur gesellschaftlichen Unterschicht, sondern mussten jeden Pfennig dreimal umdrehen. Und selbst dann stand unser Überleben im Winter manchmal auf Messers Schneide. Mit Schauern erinnerte ich mich an das letzte Mal, als ich vor Hunger keinen anderen Ausweg gewusst hatte, als in die Speisekammer eines vornehmen Herrn einzusteigen und dort ein paar Würste sowie Pasteten zu stehlen. Glücklicherweise hatte man mich nicht erwischt, obwohl der betagte und extrem misstrauische Mensch zwei Wachhunde hielt, die normalerweise bei jeder Annäherung von Fremden Alarm schlugen.

Mein Vorteil war jedoch, dass ich mit verschiedenen Tieren aufgewachsen war und deswegen genau wusste, wie man diese zu behandeln hatte. Anstatt wegzulaufen oder hastige Bewegungen zu machen, hockte ich mich mit meiner Beute unter dem Arm zu ihnen und bot ihnen meine freie Hand. Sie machten keine Anstalten zu schnappen oder mich zu verraten und nachdem ich ihnen ein wenig Fleisch anbot, waren wir beste Freunde. Ich konnte schon immer besser mit Tieren. Warum, wusste ich nicht.

»Du Nichtsnutz, steh endlich auf!«

Ein Rumpeln an meiner Tür ließ mich zusammenzucken, was nicht alleine an dem plötzlichen Lärm lag.

»Ja, ich komme – Vater.«

Das letzte Wort verließ nur schwer meine Lippen. Aber die Regeln des Respekts verlangten, dass ich ihn so ansprach. Obwohl ich ihm am liebsten ebenfalls eine Beleidigung ins Gesicht geschleudert hätte. Denn ich konnte mich nicht erinnern, wann mein Vater mich das letzte Mal beim Namen genannt hatte, und mein Gedächtnis war alles andere als schlecht. Um ihm nicht zu begegnen, sprang ich kurzerhand aus dem niedrigen Fenster und ging zum Brunnen, um mich ein wenig zu erfrischen. Mein abgetragenes Hemd landete auf dem Boden und ein kleiner Windstoß streichelte meine Brust. Am Horizont ging währenddessen schon die Sonne auf. Es versprach, ein schöner Tag zu werden. Aber für mich barg er keinen Trost, denn ich würde deswegen nicht eher mit der Arbeit fertig sein. Der einzige Vorteil war, dass mein Vater keine schlechte Laune haben konnte, zumindest nicht wegen des Wetters.

Während das kalte Wasser über meine Haut rann, bemerkte ich eine kleine, aber deutliche Beule in meiner Hose. Augenblicklich schoss mir eine verlegene Röte ins Gesicht. Fast ängstlich blickte ich um mich. Mein Vater war nicht in der Nähe, zum Glück. Er würde sonst wieder nur Dinge sagen, die ich nicht hören wollte.

Habe ich heute Nacht geträumt?

Ich versuchte, mich zu erinnern. Ohne Erfolg. Lediglich einzelne Fetzen von Nähe und Romantik schossen durch meinen Kopf. Aber nichts eindeutig Sexuelles. Aber warum war ich dann scharf? Vielleicht, weil mein Körper doch irgendwie von Sehnsucht geplagt war. Obwohl ich es jeden Tag aufs Neue verdrängte.

Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, rief ich mich selbst zur Ordnung und fuhr mir durch die kurzen blonden Haare. Ich werde es sowieso nicht erleben. Zumindest nicht so, wie ich es gerne möchte. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, mit einer Frau … aber nein … aber … will ich nicht.

Mein Atem ging schwer. Ich verabscheute mich selbst für diese Gedanken. Aber sie waren da, jede Stunde und jede Sekunde des Tages. Meist gelang es mir zwar, sie zu verbergen oder zu verdrängen. Doch manchmal brachen sie regelrecht hervor und zwangen mich, mich mit ihnen zu beschäftigen. Ein wahrer Teufelskreis, denn es gab keinen Ausweg, und außerdem hatte ich niemanden, mit dem ich darüber hätte reden können. Als Mann Trauer oder andere negative Gefühle zu zeigen, war in unserem Dorf verpönt und machte außerdem schnell die Runde. Niemand konnte ein Geheimnis für sich behalten, obwohl im Ernstfall alle zusammenhielten.

»Adam«, klang eine freundliche Stimme aus dem Wohn- und Kochraum, und zum ersten Mal musste ich lächeln. »Komm rein, es gibt Frühstück.«

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und nahm denselben Weg wieder ins Haus hinein. Meinen nackten Oberkörper ignorierte ich geflissentlich. Meine Mutter war eine herzensgute Seele und mit ihren halblangen blonden Haaren erschien sie mir schon in der Kindheit wie ein Engel. Obwohl mein Vater immer gesagt hatte, dass Frauen nicht so wichtig seien und stets zu gehorchen hätten. Schließlich stünde der Mann innerhalb der göttlichen Schöpfung an erster Stelle. Immer, wenn er damit anfing, musste ich mich zusammenreißen, um meinem Vater nicht eine scharfe Erwiderung ins Gesicht zu schleudern.

Ich respektierte Frauen und insbesondere meine Mutter von ganzem Herzen. Auch wenn sie mich, und das hatte ich bereits vor sechs Jahren, im zarten Alter von fünfzehn Sommern, festgestellt, nicht erregen konnten. Sie gefielen mir durchaus und ich fand ihre Körper wunderschön anzusehen. Aber jenes Feuer der Leidenschaft spürte ich nur, wenn ein gut gebauter Mann vor mir stand. Am Anfang hatte ich mich dafür gehasst und geglaubt, der Teufel würde meine Seele beherrschen. Aber ich konnte mich nicht wehren und erst mit der Zeit lernte ich, es für mich zu akzeptieren. Was nicht bedeutete, jemand anderem davon zu erzählen.

»Guten Morgen, Mutter«, sagte ich, als ich den Raum betrat.

Sie kam mir sofort entgegen, zog mich in eine Umarmung und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Solche Zärtlichkeiten konnten wir nur austauschen, wenn mein Vater nicht in der Nähe war. Derartiges bezeichnete er stets als unmännlich. Ich teilte diese Meinung nicht, wollte jedoch keinen Streit provozieren. Diesen gab es schon oft genug.

»Hast du gut geschlafen?« Ihre Stimme klang liebevoll.

Natürlich sagte ich Ja, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach. Aber ich konnte und wollte meine Mutter nicht mit meiner Lust und auch nicht mit den Beleidigungen meines Vaters belasten. Diana litt schon mehr als genug unter der Ehe mit Rudolf. Wobei ich mich oft fragte, warum die beiden überhaupt geheiratet hatten. Großeltern gab es, meines Wissens nach, nicht und Liebe spielte ebenfalls keine Rolle.

»Was ist hier los?«

Wütend stand Vater in der Tür, die Hände in die Hüften gestemmt. »Schmust der Nichtsnutz lieber mit seiner Mutter, anstatt zu arbeiten?«

Ich blickte ihn ausdruckslos an, wollte ihm nicht zeigen, dass seine Worte mir einen Schlag versetzten.

»Adam hat mir Wasser zum Kochen gebracht«, mischte Diana sich ein. »Ich habe noch etwas gebraucht.«

Der Vater hob die Augenbrauen. »Halbnackt, ja? Das soll ich glauben?«

»Komm, setz dich hin. Wir wollen essen«, versuchte meine Mutter die Wogen zu glätten, was ihr zu meiner Überraschung gelang.

Wir setzten uns an den Tisch, und mein Vater forderte zum Tischgebet auf. Wie immer bewegte ich nur die Lippen. Eine Bindung zu Gott hatte ich nie und etwas tief in meinem Innern sagte mir, dass es diese niemals geben würde. Vielleicht wegen meiner Neigung … vielleicht, weil ich einfach zu viel nachdachte … anders war …

Ich unterbrach meine Grübeleien und ließ mir stattdessen das köstliche Frühstück schmecken. Obwohl wir nicht viel hatten, verstand meine Mutter es doch, aus wenigen Zutaten etwas Besonderes zu zaubern. Und dafür liebte ich sie noch viel mehr als ohnehin schon. Mein Vater hingegen schwieg eisern und schien in Gedanken versunken zu sein. Wohin diese ihn führten, konnte ich mir im Ansatz vorstellen, denn es war immer das Gleiche. Denn obwohl meine Erinnerung an diese Zeit allmählich verblasste, so kam sie in einigen Momenten deutlich zum Vorschein. So wie in diesem Moment.

»Komm rein … Adam«, rief meine Mutter und bereitete die Arme aus.

Ein bisschen widerwillig folgte ich ihrer Aufforderung und verabschiedete mich. Obwohl ich den lustig hin und her wirbelnden Schnee durchaus faszinierend fand. Von dem wilden Spiel mit meinen Freunden ganz zu schweigen. Aber die angenehme Wärme drinnen lockte mich ebenso. Also folgte ich ihr ins Haus und anschließend ins Wohnzimmer. Dort wartete Vater bereits in seinem Sonntagsgewand und präsentierte mir einen reich geschmückten Weihnachtsbaum, unter dem viele Geschenke lagen. Meine Augen leuchteten.

»Wann darf ich sie öffnen, Vater?«

»Sobald du willst, mein Sohn!« Er lachte ebenso wie ich und hob mich auf seine Arme. »Denn sie gehören alle dir.«

»Du bist der Beste, Vater.«

Eine Träne brannte in meinem Augenwinkel. Ich unterdrückte sie so schnell wie möglich. Gleichzeitig musste ich darauf achten, dass mir das Stückchen Brot nicht aus der Hand fiel. Denn meine Muskeln waren angespannt. Obwohl ich nicht, wie viele andere Jungen, Sport trieb, hatte die tagtägliche Arbeit mich geformt. Die Erinnerung schmerzte. Mehr als ich es wollte. Nach ein paar Sekunden änderte sich das Bild. Es wurde dunkler, beklemmender und verwandelte mein Herz kurzzeitig in einen Stein.

»Was meinst du damit, wir haben Schulden?«

Die Stimme meiner Mutter klang hysterisch und irgendwie zornig. Was überhaupt nicht zu ihr passte. Ich kannte sie nur als liebevolle, gefasste Person, die selbst in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf behielt. Das war wohl ein Grund, weswegen mein Vater sie von ganzem Herzen liebte. Oder … ich griff mir an die Brust und verzog schmerzlich das Gesicht … traf das etwa nicht mehr zu? So wie er Diana anschrie …

Alles in mir verlangte, mich schützend vor meine Mutter zu stellen. Schließlich war ich mit meinen zehn Jahren schon ein großer Junge. Aber es gäbe mit Sicherheit Ärger, wenn mein Vater merkte, dass ich gelauscht hatte. So etwas tat man ja eigentlich nicht, zumal ich im Bett liegen und schlafen sollte. Doch dieser Lärm hatte es unmöglich gemacht. Es verwunderte mich außerdem, dass meine Eltern stritten. So etwas kam äußerst selten vor; war es etwa meine Schuld? Ich versteifte mich und verfolgte die Szene.

»Ja, wir haben Schulden.« Mein Vater senkte den Kopf, als würde er sich schämen. »Ich habe gespielt und ziemlich viel verloren.«

»Du hast was?« Die Stimme meiner Mutter überschlug sich erneut. »Wie konntest du nur?«

Sie packte ihn am Arm, woraufhin mein Vater aufschrie. »Was fällt dir ein? Ich bin immer noch dein Ehemann.«

Es knallte und ich sah, wie meine Mutter sich die Wange hielt und Vater mit großen, erschrockenen Augen musterte. Auch mein Aufschrei erstarb in meiner Kehle. Noch nie hatte ich erlebt, wie er so mit Mutter umging. Tränen liefen über meine Wangen und ich unterdrückte nur knapp ein Schluchzen. Was meinte Vater überhaupt mit Spielen? Etwa das Kartenspiel, das oft in verborgenen Hinterzimmern gespielt wurde und bei dem man viel Geld verlieren konnte? So wie meine Mutter reagierte, handelte es sich genau darum und der Gedanke ließ mein Blut gefrieren. Das konnte und durfte nicht sein.

Zwischen meinen Eltern herrschte Schweigen. Beide rangen nach Luft und zu meiner Überraschung umarmten sie sich sogar.

»Es tut mir leid«, flüsterte mein Vater und küsste meine Mutter erst auf die Stirn, dann auf die Wangen. »Ich habe es nicht so gemeint. Verdammt!« Er ballte die Hand zur Faust. »Was ist nur in mich gefahren?«

»Schon gut«, sagte meine Mutter und strich sich über die schmerzende Wange. In ihren Augen standen Tränen. »Wir müssen uns jetzt überlegen, wie es weitergeht. Wie viele Schulden sind es denn?«

Mein Vater nannte eine Summe, die ich nicht verstand und am Ende steckten sie die Köpfe zusammen und alles schien wieder wie zuvor. Dennoch spürte ich einen Kloß in meiner Kehle, als ich den Horchposten aufgab und mich wieder zurück in mein Zimmer schlich. Die ganze Zeit über hatte ich das Gefühl, als bedeutete dieser Abend das Ende meiner unbeschwerten Kindheit. Obwohl sich alles in mir dagegen sträubte.

»Hey – Nichtsnutz!«, holte die Stimme meines Vaters mich in die Wirklichkeit zurück. »Wir haben keine Zeit zum Träumen. Die Arbeit wartet!«

Wie ertappt zuckte ich zusammen. Vor lauter Grübeln hatte ich nicht gemerkt, dass meine Eltern ihr Frühstück bereits beendet hatten und mich auffordernd ansahen. Meine Mutter sah allerdings ein bisschen fassungslos aus. Wahrscheinlich, weil sie zum ersten Mal gehört hatte, welche Bezeichnung mein Vater für mich verwendete.

»Ja, Vater, ich komme sofort.«

Trotz meiner Wut wagte ich nicht, seinem Blick zu begegnen. Ich wusch mir die Hände und folgte ihm in den Schuppen, wo die Sensen standen. Glücklicherweise hatten wir diese gestern erst geschliffen, so dass sie scharf genug sein sollten. Zwar hatte mein Körper sich an die harte Arbeit und die Schikanen gewöhnt, aber trotzdem war meine Stimmung an diesem Tag gedrückter als sonst. Wäre mein Vater noch so wie früher, hätte ich ihm vielleicht die Wahrheit sagen können.

2. Kapitel – Der finstere Alltag

Meine Muskeln schmerzten furchtbar und mir schien, als würde ich jeden Knochen im Leibe spüren. Wie viele Stunden wir auf dem Feld zugebracht hatten, konnte ich im Nachhinein nicht sagen. Wahrscheinlich waren es wieder zehn bis zwölf gewesen. In letzter Zeit war dies häufig der Fall und außerdem brannte die Sonne sich ihren Weg bereits wieder Richtung Westen. Einige Wimpernschläge lang genoss ich den beginnenden Sonnenuntergang mit seinen wunderschönen Farben. Schon als kleiner Junge hatte er mir stets Hoffnung auf den nächsten Tag gegeben, wenngleich dieser Zauber immer mehr verblasste.

»Hey, Nichtsnutz! Nicht träumen! Wir müssen die Sensen noch in den Schuppen bringen«, holte Rudolfs Stimme mich in die Wirklichkeit zurück, während er den großen Heuwagen lenkte. Obwohl er mit Sicherheit genauso erschöpft war wie ich, klang seine Stimme unverändert hart und bedrohlich. »Wir haben heute einiges geschafft.«

Das stimmte bis zum gewissen Grade, war aber nicht allein unser Verdienst. Der Boden war genauso, wie er es um diese Jahreszeit sein sollte. Es gab keine Komplikationen wegen Wassermangel oder Ähnlichem. Wir hatten eine gute Ernste eingefahren und würden, wenn es so weiterging, im Winter keine Probleme haben. Trotz der hohen Abgaben, die wir aufgrund der Schulden leisten mussten.

Wahrscheinlich ist Vater deswegen so schlecht gelaunt, überlegte ich und wischte mir den Schweiß von der Stirn. In seinen Augen ist jedes Korn eines zu viel, weil es ihn an seine Schulden erinnert.

Zu behaupten, dass ich diese Denkweise nicht nachvollziehen konnte, wäre gelogen gewesen. Trotzdem gab es ihm nicht das Recht, seine Wut und Verzweiflung an uns auszulassen. Denn weder Mutter noch ich hatten ihn aufgefordert, spielen zu gehen. Dies war seine eigene Entscheidung gewesen, wobei mir die Gründe dafür noch immer ein Rätsel waren. Vielleicht führte die Kombination aus Adrenalin und Alkohol zu einer Art Rausch, welchen man schwer kontrollieren konnte. Denn dass das Letztere den Verstand gehörig vernebeln konnte, war bekannt. Oft hörte ich des Nachts das Grölen junger Männer, wenn sie betrunken durch das Dorf wankten und das, obwohl wir mehrere hundert Meter von den anderen Häusern entfernt lebten.

Ich selbst hatte mich nie zu solchen Aktivitäten hingezogen gefühlt und das lag nicht an meiner Andersartigkeit. Für den Bruchteil einer Sekunde schoss ein flüchtiger Schmerz durch meinen Oberkörper, wie immer, wenn meine Gedanken in diese Richtung gingen. Wie sehr wünschte ich mir, mein verdammtes Herz aus meiner Brust reißen zu können. Aber das war leider nicht möglich.

Schnell schnappte ich mir unsere Sensen, brachte sie in den Schuppen und machte sofort den Schleifstein bereit. Zwar war es jetzt zu dunkel, um die Klingen zu schärfen, aber spätestens morgen würde es notwendig sein. Kein Wunder, es war Herbst und die Ernte musste in den Speicher. Leider waren meine Familie und ich aufgrund unserer Geldnöte entweder auf Nachbarschaftshilfe, die sich ihre Unterstützung gerne unter der Hand bezahlen ließ, angewiesen oder wir mussten selbst Hand anlegen. Dies war aufgrund der 700 Hektar Land, die wir immerhin noch besaßen, fast unmöglich zu leisten.

Aber wann immer wir darüber sprachen, wurde Rudolf wütend. Ein- oder zwei Mal hatte er sogar mit der Faust gedroht, was besonders meine Mutter in Angst und Schrecken versetzte. Kein Wunder, schließlich hatte er sie schon einmal geschlagen. Vielleicht sogar noch öfter, und ich hatte es nicht mitbekommen.

Wenn ich es sehe, werde ich sofort dazwischengehen und meine Mutter verteidigen, schwor ich mir stumm. Und nicht nur aufgrund unserer … was für ein Mann ist das, der es wagt, seine Frau zu schlagen? Nur, weil sie möglicherweise die unbequeme Wahrheit sagt.

Zwar wusste ich, dass Rudolf nicht der Einzige war, der so etwas tat. Im Gegenteil, oft rief unser Dorfpfarrer mehr oder weniger deutlich dazu auf, die Frau an ihre Position zu erinnern, wenn diese zu aufmüpfig wurde. Dabei kam mir stets mein Mageninhalt hoch und ich musste an mich halten, um ihm nicht entweder die Meinung zu sagen oder das Gotteshaus auf der Stelle zu verlassen. Aber wie oft war ich zu feige, um meinem Vorsatz zu folgen. Wofür ich mich im Nachhinein schämte. Aber wenn mein Verhalten für Gerede sorgte, würde über kurz oder lang auch meine Andersartigkeit ans Licht kommen. Hatten die Dorfbewohner erst mal Lunte gerochen, konnten sie schlimmer graben als ein Maulwurf. Also schwieg ich, was meinen Gedanken jedoch keinen Abbruch tat.

Meine Hände brannten wie Feuer, als Rudolf und ich endlich ins Haus gingen. Durch die offenen Fenster drang bereits der Duft von Abendessen an meine Nase. Sofort war die Erschöpfung vergessen und ich leckte mir mit der Zunge über die Lippen. Rudolf hingegen nahm sich keine Zeit, den einladenden Geruch zu genießen. Wie ein wilder Stier stürmte er ins Haus, sodass ich nicht wagte, ihm sofort zu folgen. Seine Gemütslage war aggressiv. Das hatte ich schon den ganzen Tag über unterschwellig gespürt, aber natürlich nicht versucht, ihn darauf anzusprechen, denn mein Vater hatte bis dahin nicht versucht, die Hand gegen mich zu erheben.