1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

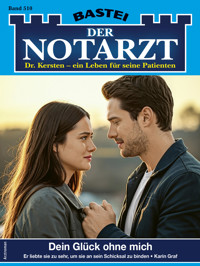

Seit Dr. Florian Elsner der jungen Bäuerin Carmen Valenta begegnet ist, kommt er aus dem Lachen nicht mehr heraus. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen findet er ihre ruppige Art irgendwie charmant und witzig. Er ist sich ganz sicher: Unter der harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Vermutlich hat sie bisher einfach nicht viel Schönes erlebt ...

Und tatsächlich! Als Carmen ihm ihre Geschichte erzählt, erklärt das so einiges. Carmen hat früh ihre Eltern verloren und ist dann bei ihren gefühlskalten Großeltern aufgewachsen. Anschließend musste sie sich in deren landwirtschaftlichem Betrieb in einer reinen Männerdomäne behaupten.

Na, das wird ab sofort anders, nimmt sich Florian vor. Er wird Carmen zeigen, wie man richtig lebt! Und wer weiß: Vielleicht gelingt es ihm ja sogar, ihre harte Schale zum Schmelzen zu bringen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 118

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

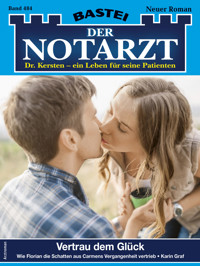

Cover

Vertrau dem Glück

Vorschau

Impressum

Vertrau dem Glück

Wie Florian die Schatten aus Carmens Vergangenheit vertrieb

Karin Graf

Seit Dr. Florian Elsner der jungen Bäuerin Carmen Valenta begegnet ist, kommt er aus dem Lachen nicht mehr heraus. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen findet er ihre ruppige Art irgendwie charmant und witzig. Er ist sich ganz sicher: Unter der harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Vermutlich hat sie bisher einfach nicht viel Schönes erlebt ...

Und tatsächlich! Als Carmen ihm ihre Geschichte anvertraut, erklärt das so einiges. Carmen hat früh ihre Eltern verloren und ist dann bei ihren gefühlskalten Großeltern aufgewachsen. Anschließend musste sie sich in deren landwirtschaftlichem Betrieb in einer reinen Männerdomäne behaupten.

Na, das wird ab sofort anders, nimmt sich Florian vor. Er wird Carmen zeigen, wie man richtig lebt! Und wer weiß: Vielleicht gelingt es ihm ja sogar, ihre harte Schale zum Schmelzen zu bringen ...

Wer den Namen Carmen Valenta hörte, stellte sich automatisch eine südländische Schönheit vor, feurig und temperamentvoll, mit dunklen Mandelaugen, olivfarbener Haut und wallendem Haar – doch er wurde bitter enttäuscht.

Alles an Carmen war mittelmäßig, wenn nicht gar mausgrau und unscheinbar. Sie war zwar groß und schlank, doch unter der zwar praktischen, aber völlig formlosen Kleidung hätten genauso gut krumme, haarige Beine, schlaffe Brüste und ein Buckel stecken können. Man konnte ohnehin nichts davon erkennen.

Sie hatte langes Haar, das vermutlich einmal kastanienbraun gewesen war. Doch das jahrelange Waschen mit Kernseife und das anschließende Striegeln mit einer Drahtbürste hatte es stumpf und glanzlos werden lassen. Jeden Morgen drehte sie es zu einem dünnen Strick zusammen, ringelte es zu einer Art Knoten ein und steckte es auf ihrem Hinterkopf fest.

Wenn sie in den Spiegel blickte, schaute ihr eine müde, alte Frau mit gefurchter Stirn und hängenden Mundwinkeln daraus entgegen.

Temperament hatte sie zwar genug – sie war selbstbewusst, resolut und ganz bestimmt nicht auf den Mund gefallen –, aber das nutzte sie nicht, um in heißen Nächten zu feurigen Rhythmen zu tanzen oder zu flirten, sondern zum Beispiel dafür, den Leuten auf dem wöchentlichen Bauernmarkt im nahegelegenen Städtchen Freiberg den Marsch zu blasen, wenn sie die Kartoffelpreise herunterhandeln wollten.

So, wie sie daherkam, hätte man sie im günstigsten Fall auf vierzig Jahre geschätzt. Dabei war sie erst neunundzwanzig!

Aber das brachte das harte Leben auf dem Bauernhof eben so mit sich. Wenn man jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang aufstehen und bis zum späten Abend schwere Arbeit verrichten musste, dann alterte man eben sehr viel schneller als die feinen Damen in der Stadt, die in einem gemütlichen Büro arbeiteten und abends immer noch frisch genug waren, um sich die Nägel zu maniküren und zu lackieren, die Haare zu pflegen und eine Gesichtsmaske aufzulegen.

Davon träumte Carmen manchmal, wenn sie die alten Zeitungen und Magazine durchblätterte, die Herr Lechner vom Dorf-Kiosk für sie sammelte. Ganz genau und voller Sehnsucht betrachtete sie dann die schönen Frauen in ihren prächtigen Kleidern, die Champagner tranken, lachten, tanzten, mit attraktiven Männern flirteten und scheinbar niemals alterten.

Carmen dagegen fiel spätestens um acht todmüde ins Bett. Ihr gesamtes Kosmetikprogramm bestand aus einer raschen Dusche am Abend. Und wenn das Gesicht spannte, weil sie den ganzen Tag lang auf dem Feld gearbeitet, die Wiesen gemäht oder im Gemüsegarten Unkraut gezupft hatte, dann pappte sie sich einfach einen Klecks von demselben Fett auf die Wangen, mit dem auch die Euter der Kühe eingeschmiert wurden.

Manchmal, wenn sie ein paar Minuten übrig hatte – was ausschließlich im Winter vorkam, wenn es im Garten und auf den Feldern nichts zu tun gab –, dann schloss sie sich in ihrer Schlafkammer ein, holte die glänzende Weihnachtstischdecke aus dem Schrank, die ihre Großmutter selbst mit goldenen Fäden bestickt hatte, und drapierte sie sich um ihren Körper.

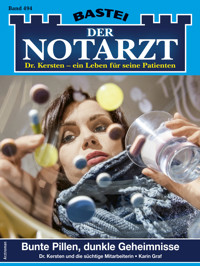

Dann wickelte sie ihr Haar auf Papierstreifen, hängte sich die goldene Sternengirlande, die zu Weihnachten den Christbaum schmückte, um den Hals und öffnete den kleinen Plastikbeutel, den sie einmal in der Freiberger Apotheke geschenkt bekommen hatte. Darin waren ein winziger dunkelroter Lippenstift, ein paar kleine Döschen mit bunten Farben, etwas brauner Puder und eine kleine Wimperntusche.

Vor dem Spiegel in ihrer Kammer versuchte sie, die Farben in ihrem Gesicht ganz genau so zu verteilen, wie es die schönen Frauen in den Zeitschriften taten. Doch wenn sie mit allem fertig war, standen ihr die Haare geknickt vom Kopf ab, und ihr Gesicht sah aus wie das eines Clowns, dem der Regen die Schminke verschmiert hatte.

Sich vorzustellen, wie sie sich mit einem dieser schönen Männer in einer lauschigen Sommernacht zu sanfter Musik drehte, das klappte beim besten Willen und trotz aller Fantasie nicht. Denn was ihr aus dem Spiegel entgegenschaute, das war eine zu früh gealterte Bäuerin, die sich in eine Tischdecke eingehüllt und sich mit Weihnachtsschmuck behängt hatte.

Dabei war Carmen so sehr davon überzeugt, dass dem Schicksal mit ihr irgendein schrecklicher Irrtum unterlaufen sein musste. Dass sie eigentlich geboren worden war, um eine dieser schönen feinen Damen zu sein, und nur durch eine Verwechslung zum hinterwäldlerischen Landei geworden war.

Tatsächlich hatte Carmens Leben in Frankfurt, mitten in der Großstadt, seinen Anfang genommen. Sie war in einer hellen, geräumigen Wohnung aufgewachsen. Ihren Vater hatte sie als einen großen, attraktiven Mann und ihre Mutter als eine schöne junge Frau in Erinnerung, die das Leben geliebt und genossen hatte.

Doch als Carmen sechs Jahre alt geworden war, war alles schlagartig vorüber gewesen. Carmen hatte ein paar Tage auf dem Bauernhof ihrer Großeltern verbracht, während ihre Eltern – wie jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag – eine kleine Reise unternommen hatten, um ihre Liebe frisch zu halten.

Sie waren von dieser Reise nicht mehr zurückgekehrt. Zumindest nicht lebend. Und Carmen war für immer geblieben, wo sie eigentlich nur für ein paar Tage hätte bleiben sollen: bei ihrer sauertöpfischen Großmutter und ihrem hinterwäldlerischen Großvater, für den jede Art von Vergnügen eine Sünde und das einzig Schöne im Leben ein gutes Essen war.

Das war nun mehr als zwanzig Jahre her und in diesen zwanzig Jahren hatte Carmen – bis auf die wöchentlichen Fahrten nach Freiberg – den einsam gelegenen Bauernhof, der nur eineinhalb Autostunden von Frankfurt entfernt war, kein einziges Mal verlassen.

Seit etwa zwei Jahren waren nun auch ihre Großeltern tot, und Carmen hatte den Hof an der Backe, den sie gemeinsam mit Karl bewirtschaftete.

Karl war zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt – genau wusste man es nicht. Er war als Halbwüchsiger eines Tages halb verhungert auf dem Bauernhof aufgetaucht und hatte um ein Stück Brot gebettelt. Carmens Großeltern hatten ihn bei sich behalten.

Karl konnte weder lesen noch schreiben und war auch sonst ein bisschen zurückgeblieben. Aber er war sehr nett, und der Hof bedeutete ihm alles. Er liebte die Tiere, die Natur und sogar die harte Arbeit.

Carmens Unzufriedenheit, die sich seit dem Tod der Großeltern – seit sie theoretisch ihre eigene Herrin war und tun und lassen konnte, was sie wollte – von Tag zu Tag steigerte, konnte er absolut nicht verstehen.

»Du hast doch hier alles, was du zum Leben brauchst. Das hier ist das Paradies! Die Stadt hingegen ist die Hölle. Die Menschen dort sind nicht frei. Sie müssen arbeiten und Geld heranschaffen und dürfen es noch nicht einmal für sich selbst behalten. Gerade nur so viel, um am Leben zu bleiben. Mit dem ganzen Glitzerzeug, dem Champagner und der schönen Musik versucht man sie doch lediglich einzulullen, damit sie nicht bemerken, dass sie wie Tiere gehalten werden.«

Das war Karls übliche Ansprache, wenn Carmen wieder einmal die Decke auf den Kopf fiel.

Aber, wie gesagt, Karl war ein bisschen zurückgeblieben. Was verstand der denn schon vom Leben? Nichts!

***

Es war an einem Samstag kurz vor zehn Uhr abends, als genau eine dieser Frauen, die Carmen so glühend beneidete, die Notaufnahme der Frankfurter Sauerbruch-Klinik betrat.

Schwester Angelika, die Dienst am Empfangsschalter hatte, hob anerkennend und auch ein bisschen neidisch die Augenbrauen hoch, als sie das raffinierte Designerkleid sah, das die junge Schönheit mit der platinblonden Marilyn-Monroe-Frisur trug. Sie reichte ihr ein Anmeldeformular durch das Schiebefenster ihres Glasverhaus und beugte sich dabei weiter nach vorne, als es notwendig gewesen wäre.

Genau, wie sie es erwartet hatte, trug die Patientin Schuhe, deren Anblick den Herzschlag jeder Frau automatisch beschleunigen würde und die Angelika sich niemals hätte leisten können.

»Füllen Sie das bitte aus«, seufzte sie wehmütig, »und nehmen Sie dann im Wartebereich Platz.«

»Bitte nicht!« Mit einem genervten Stöhnen wies die Frau das Formular zurück. »Ich kann das nicht ausfüllen. Ich möchte einfach nur mit einem Arzt sprechen.«

»Aber ich brauche wenigstens Ihren Namen und Ihre Versicherungsnummer«, insistierte Angelika Kessler, fuhr sich mit einer Hand durch ihr blondes, schulterlanges Haar und fragte sich, warum zum Teufel ihres nicht halb so sehr glänzte wie das der Patientin.

»Hier!« Die Frau zog ihre Kreditkarte aus einer Handtasche, für die Angelika vermutlich ihr halbes Jahresgehalt hätte hinblättern müssen, und legte sie auf den Tresen. »Da steht mein Name drauf. Ich zahle privat. Buchen Sie ab, was immer Sie für richtig halten.«

»Ähm ... sind Sie denn nicht versichert, Frau ...« Angelika warf einen Blick auf die Kreditkarte, ehe sie ihre Frage vervollständigte: »Frau Lorenz?«

»Doch, und wie!«, lautete die geseufzte Antwort. »Ich bin gegen alles und jedes versichert. Sogar gegen das Leben selbst.«

Sie stieß ein sarkastisches Lachen aus.

»Ich will nur für den Rest meines Lebens keine Formulare mehr ausfüllen müssen«, erklärte sie dann. »Ich habe es satt, als Nummer in irgendeinem Ordner abgeheftet zu werden. Bitte!«

»Oh! Okay ...«

Sowohl die Heftigkeit, mit der Sophie Lorenz diese Bitte vorgetragen hatte, als auch die Bitte selbst waren Angelika unheimlich und suspekt. Sie stand ganz langsam auf. So langsam, als hätte sie Angst, die Frau könnte bei einer zu heftigen Bewegung irgendetwas Unvorhergesehenes tun, öffnete die Tür und wedelte mit der Kreditkarte.

»Warten Sie hier bitte eine Minute, Frau Lorenz. Ich verständige nur rasch einen Arzt.«

Die Pflegerin ging den Flur entlang, und als sie um die Ecke gebogen und somit außer Sicht war, begann sie zu rennen.

Schwester Angelika hatte im Laufe der Jahre in der Notaufnahme schon alles Mögliche erlebt. Neulich hatte ihr ein Patient angedroht, ihr »die Fresse zu polieren«, wenn er nicht sofort an die Reihe käme. Ein anderer hatte sich beim Ausfüllen des Formulars auf ihren Tresen übergeben, und eine Frau mit einem akuten psychotischen Schub hatte versucht, sie mit dem Kugelschreiber zu erdolchen.

Aber jemanden, der eine Krankenversicherung hatte und trotzdem lieber selbst bezahlen wollte, nur um die Versicherungsnummer nicht aufschreiben zu müssen, so jemand war ihr noch nie untergekommen.

»Dr. Kersten!« Als sie den Bereitschaftsraum erreichte, war sie ziemlich außer Puste. Eher vor Aufregung als vor Anstrengung, denn so weit war der Weg nun auch wieder nicht.

Peter Kersten, der Leiter der Notaufnahme, genehmigte sich gerade mit seinem Kollegen, dem Assistenzarzt Florian Elsner, eine Kaffeepause. Noch war es relativ ruhig in der Notaufnahme, der Wochenend-Ansturm begann üblicherweise erst so gegen Mitternacht.

»Was ist denn los, Angelika?« Erschrocken über den verstörten Gesichtsausdruck der Pflegerin, stand Peter auf und ging ihr ein paar Schritte entgegen. »Haben wir einen Notfall? Oder sind Sie wieder einmal bedroht worden?«

»Keine Ahnung!« Schwester Angelika zuckte die Achseln. Dann erzählte sie, was sie eben erlebt hatte, und endete mit der Frage: »Was soll ich denn nun mit ihr machen?«

»Bringen Sie Frau Lorenz in Behandlungsraum eins.« Peter warf Florian einen Blick zu und hob die Augenbrauen hoch.

Der attraktive Assistenzarzt mit den kurzen dunklen Haaren und dem Dreitagebart zuckte schmunzelnd mit den Schultern.

»Und das da?« Angelika hob fragend die Kreditkarte hoch.

»Warten wir erst einmal ab, was da los ist«, erwiderte Peter. »Klingt irgendwie nach Lebensüberdrüssigkeit.«

»Ha, ha!« Angelika Kessler schnaubte durch die Nase. »Wer solche Schuhe hat wie die, der kann nicht überdrüssig sein!«

»Schuhe machen doch nicht glücklich!« Florian schüttelte schmunzelnd den Kopf.

»Typisch Mann!«, zischte die Pflegerin. »Für diese Schuhe würde ich meine Seele verkaufen und den Vertrag mit meinem eigenen Blut unterschreiben!«

Kopfschüttelnd ging sie zur Tür zurück.

»Selbst dann wenn ich, gleich nachdem ich einmal damit ausgegangen bin, zur Hölle fahren müsste – das wäre es mir wert!«, fügte sie noch hinzu und verschwand um die Ecke.

»Frauen!« Florian lachte amüsiert auf.

»Darf ich dich an deine frühere Leidenschaft für schnelle Autos erinnern?«, gab Peter, ebenfalls lachend, zurück.

»Okay, okay!« Florian hob, verlegen grinsend, beide Hände hoch. »Schuhe, Autos ... Du hast ja recht, wir Männer sind auch nicht besser.«

Als die beiden Ärzte den Bereitschaftsraum verließen, lotste Schwester Angelika die Patientin gerade zum Behandlungsraum.

»Wow!«, raunte Florian seinem Chef zu. »Angelika hat nicht übertrieben. Diese Frau ist ein echter Hingucker!«

»Allerdings«, flüsterte Peter zurück. »Sie sieht ...«

Er brach ab und blieb erschrocken stehen, als die Pflegerin in diesem Augenblick einen schrillen Schrei ausstieß.

»Oh mein Gott!« Schwester Angelika starrte wie hypnotisiert auf die Füße der Patientin. »Das sind ja solche mit der roten Sohle! Dafür würde ich meine Großmutter verkaufen.«

Sophie Lorenz blieb stehen. »Welche Schuhgröße haben Sie?«

»Ich? Neununddreißig.«

»Okay, ich auch.« Frau Lorenz schlüpfte aus den schwarzen Pumps, deren Bleistiftabsätze mindestens zwölf Zentimeter hoch waren. »Geben Sie mir Ihre, und behalten Sie dafür bitte Ihre Großmutter.«

»Was ... meine ...? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!« Angelika Kessler hob ihren linken Fuß hoch. »Das ist noch nicht mal echtes Leder. Das sind Plastik-Ballerinas für neunzehn Euro neunzig. Die würden Sie vermutlich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen.«

»Geben Sie schon her!« Sophie Lorenz machte eine ungeduldige Handbewegung. »Machen Sie kein Drama draus! Ich habe noch mindestens fünfzig Paar solcher Schuhe zu Hause im Schrank stehen!«

»Fünf ...« Angelika musste schlucken. »... zig! Wie ungerecht ist das denn?« Sie sah aus, als befände sie sich kurz vor einer Ohnmacht. »Aber wenn ...«

»Her mit den Ballerinas!«

»Okay! Danke! Vielen, vielen Dank! Oh mein Gott, danke!« Höchstens zwei Sekunden später war die Pflegerin um zwölf Zentimeter größer und versuchte verzweifelt, sich auf den dünnen Absätzen aufrechtzuhalten. »Aber wenn Sie es sich nachher anders überlegen ... weil ... weil Sie vielleicht nach der Behandlung wieder bei Sinnen sind ... Sie wissen ja, wo Sie mich finden.«

Damit stakste sie im Zeitlupentempo zum Empfangsschalter zurück und bewegte sich dabei wie ein Storch mit Osteoporose im Endstadium.