Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

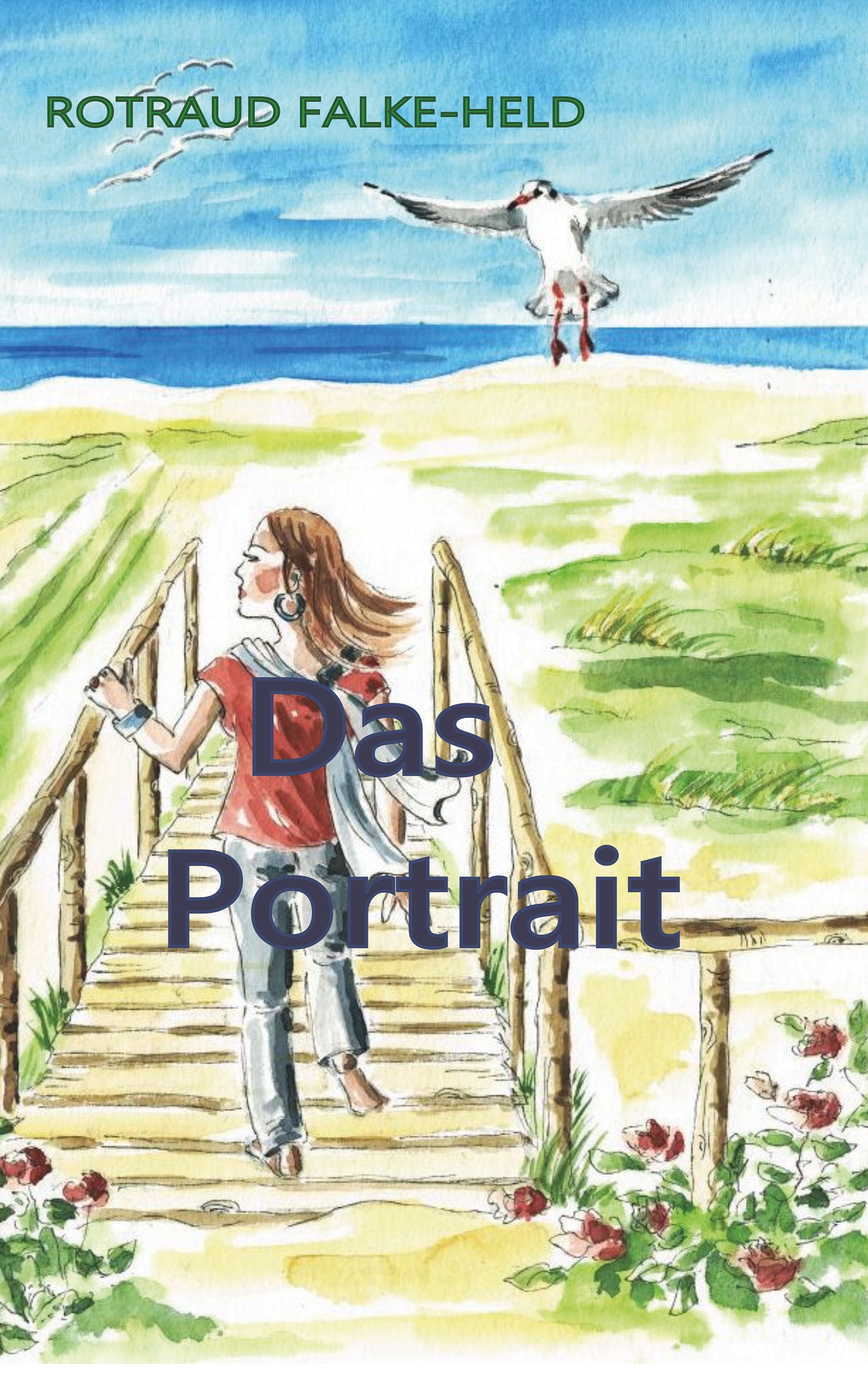

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Hexenschülerin

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Die Zwillingsschwestern Antonia und Catherine Beck wachsen im 17. Jahrhundert in dem wohlhabenden Städtchen Dringenberg auf. Während Antonia ein ruhiges, fürsorgliches Mädchen ist, hat Catherine das Temperament, die Abenteuerlust und den ungehemmten Freiheitsdrang ihrer Vorfahrinnen geerbt. Als Kinder erfahren sie vom Prager Fenstersturz, aber noch ahnen sie nicht, was das für ihr Leben und das der ganzen Bevölkerung bedeutet. Der dreißigjährige Krieg bricht im Land aus und auch die kleine Bergstadt erlebt Belagerungen und Plünderungen. Eines Tages sehen die Schwestern sich sogar dem Vorwurf ausgesetzt, Hexen zu sein und müssen fliehen. In Paderborn treffen sie auf die alte Seherin und Heilerin Tamar. Catherine entscheidet sich, bei Tamar zu bleiben und die Heilkunst zu erlernen. Doch das birgt neue Gefahren. Eines Tages kommt das Hexengericht nach Paderborn und sie müssen erneut fliehen. Und auch der Krieg zieht immer weitere Kreise, Krankheit, Hun-gersnöte und auch die Hexenverfolgung bestimmen den Alltag der Menschen. In dieser schweren Zeit gehen die Schwestern mutig ihren gefahrvollen Weg.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 465

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Besuchen Sie die Autorin im Internet:www.rotraud-falke-held.de

Ein paar Worte vorweg:

Der Dreißigjährige Krieg war eine furchtbare Zeit. Die ganze Bevölkerung hat entsetzlich gelitten.

Der Krieg selbst, aber auch die Pest, andere Seuchen, Hungersnöte, die Hexenverfolgung, Sorgen und Ängste bestimmten das Leben der Menschen. Auch Dringenberg hat durch zahlreiche Belagerungen sehr unter dem Kriegsgeschehen gelitten.

Diese Geschichte hat mich vor eine besondere Herausforderung gestellt, in dem ich versucht habe, in einem Roman den Schrecken dieser Zeit einzufangen.

Ich habe nicht den Anspruch, Geschichte zu lehren, sondern nur eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. In Wirklichkeit war alles um ein Vielfaches schlimmer.

Die Kindersterblichkeit war hoch in jener Zeit, ganze Landstriche wurden durch den Krieg oder der Pest vernichtet. Und zudem wütete die Hexenverfolgung im Land.

Dieses Buch fällt etwas aus dem Rahmen der „Hexenschülerinnen-Reihe“, weil es eine Geschichte über einen so langen Zeitraum erzählt. Jedoch schien es mir unpassend, mitten in den Kriegswirren die Geschichte enden zu lassen.

Die Dringenberger Familie Beck sowie deren Freunde und Verwandte sind frei erfunden. Die in diesem Buch erwähnten Personen, die wirklich gelebt haben, sind im Anschluss an die Geschichte unter „Wahrheit oder Erfindung“ erwähnt.

Und nun wünsche ich gute Unterhaltung, wenn Sie Catherine und Antonia auf ihrem Lebensweg begleiten.

Inhaltsverzeichnis

Prolog Juni 1618

Kapitel 1 1621 / 1622

Kapitel 2 April 1622

Kapitel 3 Juni/Juli 1622

Kapitel 4 Mai 1626

Kapitel 5 Juli 1627

Kapitel 6 Sommer 1627

Kapitel 7 Sommer 1627

Kapitel 8 September 1627

Kapitel 9 September 1627

Kapitel 10 September 1627

Kapital 11 Oktober 1627

Kapitel 12 Oktober 1627

Kapitel 13 Juni 1631

Kapitel 14 Sommer 1632

Kapitel 15 Frühjahr 1634

Kapitel 16 Sommer 1634

Kapitel 17 Sommer 1634

Kapitel 18 1634 / 1635

Kapitel 19 Januar 1635

Kapitel 20 September 1635

Kapitel 21 Febr. – Sept. 1636

Kapitel 22 November 1636

Kapitel 23 Ende 1636

Kapitel 24 Frühling 1638

Kapitel 25 Frühling 1646

Kapitel 26 Januar 1648

Wahrheit oder Erfindung

Personen (historische Personen sind kursiv gedruckt)

Antonia Beck

geb. Mai 1610

Catherine Beck

geb. Mai 1610

Franziska Beck

Die Mutter

Valentin Beck

Der Vater

(Verwaltungsbeamter, Ratsherr)

Maximilian Beck

Antonias und Catherines Bruder

Sabina Beck

Antonias und Catherines Schwester

Magdalene Langen

Franziskas Mutter

Robert Langen

Franziskas älterer Bruder

Anna Langen

Roberts Ehefrau

Alke Langen

Roberts und Annas Tochter

Jost Langen

Roberts und Annas Sohn

Endres Langen

Roberts und Annas Sohn

Meister Bentz

Arzt in Dringenberg

Hans Krako

Goldschmied in Paderborn

Monika

Freundin von Antonia und Catherine

Hubert Schirrmacher

Ehemann von Alke

Reinhard Jahn

Geliebter von Catherine

Berenike Rabe

junge, verwirrte Frau

Konrad Gerber

Soldat, später Ehemann von Antonia

Brid Gerber

Konrads Tochter

Ida

Sabinas Freundin

später Ehefrau von Maximilian

Joachim Halter

Wirt in Dringenberg,

später Sabinas Ehemann

Hermann, Fritz,

Reisegefährten von Konrad

Anton, Georg, Paul

In Paderborn:

Margred Sabel

Valentins Schwester

Bernhard Sabel

Margreds Ehemann

Jakob Sabel

Margreds und Bernhards Sohn

Krista Sabel

Margreds und Bernhards Tochter

Winfried Sabel

Margreds und Bernhards Sohn

Tamar

Hexe von Paderborn

Minerva

Tamars Eule

Pater Friedrich Spee

Priester, Gegner d. Hexenverfolgung

Im Kloster:

Agatha, Elisabeth

Nonnen

Felicitas, Cäcilia

Martha

Novizin

Gerald von Bergen

Rittmeister

In Düsseldorf:

Rudolf und Luise

junges Ehepaar

Marianne

Rudolfs Schwester

In Lothringen:

Mathieu Dufour

französischer Gesandter Richelieus

Josephine Dufour

Mathieus Mutter

Frederic Dufour

Mathieus Bruder

Claire Dufour

Frederics Ehefrau

Alain, Francine

ihre Kinder

Bernhard Hildebrand

Lehrer

Prolog

Juni 1618

Der Dringenberger Ratsherr Valentin Beck kam an diesem Tag mit einer schlimmen Neuigkeit nach Hause.

Valentin war neun Jahre zuvor mit seiner Ehefrau und seinem kleinen Sohn Maximilian in das Dorf gezogen, in dem seine Frau Franziska aufgewachsen war. In seinem Heimatort Gehrden hielt ihn nichts, sein Elternhaus hatte sein älterer Bruder geerbt, mit dem er sich nicht besonders gut verstand und in Dringenberg konnte er durch Vermittlung seines Schwiegervaters einen guten Posten als Ratsherr bekommen. Dieser war vor zwei Jahren am Fieber gestorben, seine Schwiegermutter Magdalene lebte noch heute zusammen mit ihrem ältesten Sohn Robert und dessen Familie in dem Haus, in dem auch Franziska aufgewachsen war. Valentin hatte für seine Familie ein neues Haus ganz in der Nähe gebaut.

Dringenberg lag im Bistum Paderborn, umgeben von Feldern und Wäldern und ganz in der Nähe einer alten Handelsstraße. Vor etwas mehr als dreihundert Jahren hatte Bischof Bernhard zur Lippe seine Burg auf einem Hügel errichtet und drum herum war das Dorf entstanden. Damals waren die Menschen aus den umliegenden Siedlungen seinem Aufruf wohl gerne gefolgt, sich im Schutze der Burg niederzulassen. Dort waren sie wesentlich besser vor Räubern und Diebesgesindel geschützt als in den ungesicherten Siedlungen.

Soweit Valentin wusste, hatte Franziskas Familie seit Anbeginn in dem Ort gelebt. Es gab allerdings Geschichten von Vorfahrinnen, die den Ort verlassen hatten. Eine sollte gleich zur Gründungszeit hierhergezogen und später mit einem Händlertross fortgezogen und sogar bis nach Griechenland gereist sein. Und eine andere sollte am Ende des 15. Jahrhunderts in Paderborn gelebt haben. Während eines Verwandtenbesuchs in Dringenberg war sie wohl Opfer eines Überfalls geworden, woraufhin sie mit einer Zigeunergruppe durch Deutschland gereist war.

Es waren Geschichten, die die Mütter von Franziskas Familie ihren Kindern erzählten. Ob sie wirklich stimmten, wusste wohl niemand mehr so ganz genau. Obwohl man den Frauen der Familie einen gewissen Freiheitsdrang nicht absprechen konnte. Auch bei seinen Zwillingstöchtern Antonia und Catherine war dieser schon vorhanden.

Valentin stieß die Tür zu seinem Fachwerkhaus auf. „Franziska, du glaubst nicht, was geschehen ist!“, rief er schon von der Haustür her.

Die Tür zur Küche stand offen, der verführerische Duft von Essen kam ihm entgegen. Er ging näher.

Franziska richtete sich nur kurz auf und lächelte ihm zu. Ihre Augen leuchteten, ihr geflochtener, brauner Zopf floss über ihren Rücken. Eine Haube trug sie nur selten. Sie war gerade damit beschäftigt, für ihre Familie das Abendessen zuzubereiten. Der inzwischen neunjährige Maximilian und Catherine, die letzten Monat acht Jahre alt geworden war, sahen ihr dabei zu. Deren Zwillingsschwester Antonia hockte bei der kleinen, noch nicht ganz dreijährigen Sabina auf dem Fußboden, die selbstvergessen mit ihrer Puppe spielte.

„Mm, das riecht schon soooo gut“, schwärmte Catherine etwas altklug. Sie und Antonia glichen sich wie ein Ei dem anderen, so dass nur die eigene Familie die beiden auseinanderhalten konnte. Beide hatten rote Haare und grüne Augen wie ihre Großmutter Magdalene, hatten eine zierliche Statur und Sommersprossen auf den Nasen. Der einzige äußerliche Unterschied zwischen den Mädchen war ein Muttermal in Form einer Mondsichel, das Antonia im Nacken hatte, Catherine aber nicht. Es war das Erbe ihrer Mutter, welches von ihren langen Haaren verdeckt wurde.

Vom Charakter her waren die Mädchen jedoch sehr verschieden. Catherine war von Anfang an forscher und mutiger als ihre Schwester, die ruhig und gelassen und bei allem, was sie tat, etwas vorsichtiger war. Das Erbe jener Ahninnen war in Catherine, der kleinen Wilden, deutlich lebendiger als in der sanften Antonia.

„Darf ich mal probieren?“, rief Catherine.

„Nein, jetzt noch nicht. Wir essen ja gleich“, bestimmte die Mutter.

Sie streckte ihren Rücken durch. Er schmerzte in der letzten Zeit. Aber nach vier Kindern, die sie herumgetragen hatte, der Arbeit im Haus und Garten war das wahrscheinlich nicht verwunderlich, auch wenn sie selbst noch nicht ganz zweiunddreißig Jahre alt war.

Valentin fühlte sich sofort etwas wohler. Hier, in der Geborgenheit seines schönen Hauses, in Gegenwart seiner vier kleinen Kinder, fiel die Anspannung ein wenig von ihm ab. Er liebte es, heimzukommen und alle in der Küche anzutreffen. Er liebte seine Familie über alles und es machte ihm überhaupt nichts aus, dass er nur einen Sohn, aber drei Töchter hatte.

Doch die Nachricht, die er mitgebracht hatte, war viel zu brisant, um sie völlig zu vergessen. Er setzte sich an den Tisch und wartete, bis Franziska aufgetischt hatte. Maximilian, Antonia und Catherine scharten sich um ihn, während Sabina angeregt mit ihrer Puppe plauderte.

„Was denn? Was hast du für eine Neuigkeit?“, drängte Catherine.

Valentin tätschelte dem Mädchen den Kopf und wandte sich an seine Frau. „Auf der Prager Burg haben Vertreter der protestantischen Stände königliche Statthalter aus dem Fenster geworfen.“

Franziska wurde blass. „Was? Einfach so?“

„Was heißt einfach so – Nein, es gab einem Schauprozess. Die Statthalter haben alle überlebt, einer ist leicht verletzt. Aber die Böhmen waren so irritiert darüber, dass sie begonnen, zu schießen. Sie haben jedoch keinen der Königlichen getroffen.“

Catherine prustete hinter vorgehaltener Hand. „Aus dem Fenster geworfen“, kicherte sie.

Franziska blickte etwas missbilligend auf ihre Tochter, aber sie ermahnte sie nicht. Sie konnte mit ihren gerade erst acht Jahren das Ausmaß dessen, was dort geschehen war, sicher noch nicht abschätzen. Wie sollte sie auch. Aus dem Fenster springen oder klettern war für Catherine ein Spiel. Nichts weiter.

„Wird das Konsequenzen haben?“, fragte Franziska besorgt.

Valentin hob die Arme. „Die Böhmen haben Königliche Vertreter aus dem Fenster geworfen und auf sie geschossen. Das können die unmöglich auf sich beruhen lassen. Ich denke, von Konsequenzen müssen wir ausgehen. Kaiser Matthias wurde ebenso wie dem Böhmenkönig Ferdinand von den Protestanten vorgeworfen, die Religionsfreiheit zu missachten. Nachdem die böhmische Kirche in Klostergrab auch noch abgerissen wurde, ist das Maß jetzt wohl voll.“

„Bist du auf Seiten der Protestanten?“, fragte Maximilian.

„Ich bin auf Seiten des Friedens und der Freiheit“, erklärte Valentin geduldig. „Ich glaube, wir könnten wunderbar gemeinsam leben, wenn wir nur den Glauben des anderen respektieren würden. Die Unterschiede sind nicht so groß. Wir glauben doch alle an den gleichen Gott, nicht wahr?“

„Sag das lieber nicht zu laut“, riet Franziska vorsichtig. „Das könnte in der nächsten Zeit gefährlich werden.“

Der Krieg kommt

Kapitel 1:

Ende 1621/Anfang 1622

Die Zwillingsmädchen Antonia und Catherine Beck verlebten eine unbeschwerte Kindheit in dem Dorf Dringenberg. Beide mochten es, hier zu leben. Sie kannten eigentlich jeden hier im Ort, hatten ihre Freundinnen und konnten ohne Angst umherstreifen.

Ihre roten Haare waren etwas dunkler geworden, so dass sie jetzt in einem satten kastanienrot schimmerten.

Ihr um eineinhalb Jahre älterer Bruder Maximilian hatte keine Ähnlichkeit mit seinen Schwestern. Seine Haare waren so dunkel wie die ihrer Mutter und die kleine, sechsjährige Sabina hatte eher die hellen Haare ihres Vaters geerbt.

Es war jetzt etwa dreieinhalb Jahre her, seit der Vater von dem Fenstersturz der Königlichen auf der Prager Burg berichtet hatte und seit die Erwachsenen immer wieder Sorgen wegen eines Krieges plagte, der irgendwo im Land ausgebrochen sein sollte. Doch in Dringenberg war davon bisher nichts zu spüren. Die Kinder hatten keine Angst und den Vorfall schon längst vergessen. Die Zwillinge waren jetzt elf Jahre alt und freuten sich auf das Weihnachtsfest. Das war wichtiger als irgendwelche Politik oder Kämpfe der Obrigkeiten. Das interessierte sie nicht und betraf sie auch sicher gar nicht. Was könnten die Obrigen schon an einem kleinen Dorf wie ihrem für Interesse haben?

Für das Weihnachtsfest hatte die Familie das Haus geschmückt, es roch nach Tannengrün und Gewürzen. Sie besuchten die Kirche und feierten die Geburt Jesu. Antonia lagen diese besinnlichen Stunden mehr als Catherine.

Catherine mochte die Rauhnächte, die nun anbrachen, lieber. Es war eine heilige Zeit, in der auch der Vater nicht zur Arbeit ging. Die Eltern hatten ihr Haus mit Weihrauch besprengt, um es vor den Dämonen, die bis zum 6. Januar herrschten, zu beschützen. Catherine fand diese Zeit geheimnisvoll und aufregend. Antonia dagegen fürchtete sich.

„Schatz, du brauchst keine Angst zu haben“, beruhigte sie die Mutter. „Das Haus zu besprengen, ist nur ein alter Brauch und wir wollen ihn zelebrieren.“

„Dann glaubst du gar nicht daran, dass Weihwasser uns beschützt?“

Franziska wandte sich an ihre Tochter. „Natürlich glaube ich an die Macht des Weihwassers und dass Gott und seine Engel uns vor Unbill bewahren. Aber ich glaube nicht an die Herrschaft der Dämonen.“

Der Vater blinzelte ihr zu. „Pass auf, was du sagst, Frau. Der Glaube wird zurzeit zum Zankapfel.“

„Was bedeutet das?“, fragte Catherine.

„Dass die Katholiken und Protestanten gegeneinander kämpfen, weil jeder meint, dem rechten Glauben anzuhängen.“

„Aber das ist doch furchtbar dumm!“, begehrte Catherine auf.

„Schatz, du musst wirklich aufpassen, was du laut sagst“, mahnte die Mutter, aber im Stillen gab sie der Tochter Recht. Außerdem hatte sie ihre Kinder immer zu Toleranz anderen gegenüber angehalten. Und war nicht einst die Religionsfreiheit zugesichert worden?

Allerdings musste man in diesen Zeiten wirklich vorsichtiger sein. Es half ja niemandem, wenn man am Ende selbst für seine Meinung verfolgt oder gar verhaftet wurde. Franziska fürchtete sowieso sehr um ihre Kinder. Auch um Maximilian und auch um die Kinder ihres Bruders und ihren Freunden im Ort.

Trommler zogen durch das Land und warben junge Männer mit glühenden, begeisterten Phrasen für den Kriegsdienst, als wäre das Söldnerleben das Beste, was ihnen passieren könnte. Sie würden gutes Geld verdienen und wären im Schutz des Trosses sicher. Als würden sie nicht trotzdem ständig unter Lebensgefahr stehen.

Es hieß aber darüberhinaus, dass Söldnerheere die Bauernburschen verpflichteten, ohne auf deren freiwillige Entscheidung zu warten, dass sie mordeten, brandschatzten, Frauen schändeten. Und das war es, was Franziska wirklich Angst machte. Es klang alles so erschreckend, so furchteinflößend. Franziska wollte gar nicht darüber nachdenken. Doch sie konnte es auch nicht von sich schieben, denn nur, wenn sie darüber nachdachten, konnten sie sich und ihre Lieben auch schützen.

Seit diesem Fenstersturz gab es jedenfalls größere Feinde als Dämonen im Land. Sie betete, dass ihr Dorf weiter verschont bleiben würde.

Abends im Bett leuchtete Catherine mit einer Kerze so gegen Gegenstände, dass gespenstische Schatten an die Wand geworfen wurden.

„Huh, sieh, Antonia, dort ist ein böser Dämon, der über uns herrscht. Sieh doch, es ist der Teufel selbst.“

Antonia erschrak und zog die Bettdecke über ihr Gesicht. Doch dann bemerkte sie, was ihre Schwester tat und ärgerte sich. „Ach du bist ja gemein und willst mir nur Angst machen. Lass das sein, Cathi.“

„Ich mache doch nur Spaß.“

„Du glaubst gar nicht an Dämonen oder?“

„Ich habe auf jeden Fall keine Angst vor ihnen! Ha! Hört ihr mich, ihr Dämonen und bösen Geister? Ich spucke euch ins Gesicht, wenn ihr kommt.“ Catherine lachte laut auf, aber Antonia zog sich weiter unter ihrer Bettdecke zusammen.

Ihre Eltern glaubten auch nicht an diese bösen Geister. Aber sie besprengten dennoch das Haus mit Weihwasser. Geschah es wirklich nur, weil es ein alter Brauch war? Ein Restzweifel blieb, Antonia fürchtete sich jedenfalls vor den Geistern und Dämonen, aber sie wollte es vor ihrer mutigeren Schwester nicht zeigen und sagte deshalb nichts mehr dazu.

Nur einige Tage später hörten die Mädchen das nächste Mal von dem Krieg, der offenbar jetzt doch näher kam.

Anfang Februar des Jahres 1622 hüpfte Catherine als Erste zum Frühstück die Treppe herunter, als sie die ernsten Worte des Vaters vernahm. Durch die leicht geöffnete Tür sah sie die Mutter, die den Tisch deckte, den Vater, der am Schrank lehnte und Großmutter Magdalene. Catherine wäre am liebsten vorgestürmt, um die Großmutter zu umarmen und einen Guten Morgen zu wünschen, aber die Stimme des Vaters hielt sie zurück. Und sie wollte lieber hören, was da geredet wurde. Wenn sie hineinging, konnte es sein, dass die Erwachsenen schwiegen, weil die Worte nicht für ihre Ohren bestimmt waren.

„Machen wir uns nichts vor“, sagte der Vater gerade, „dieses ganze Gerede um Religion ist doch nur ein Vorwand für die Kämpfe. Es geht um Macht und um nichts anderes.“

Antonia erschien, aber Catherine hielt sie am Arm zurück, damit sie die Tür nicht aufschieben konnte und legte ihren Zeigefinger auf den Mund.

„Man darf doch nicht lauschen“, flüsterte Antonia, machte aber keinerlei Anstalten, das durch den Eintritt in die Küche zu beenden.

„Pass auf, dass du nicht zu laut davon sprichst, sonst trittst du noch jemanden zu empfindlich auf die Füße. Ich kenne mich in der Politik nicht sehr gut aus, aber das weiß auch ich“, mahnte Magdalene.

„Ja, da magst du recht haben. Es wird gefährlich, seine Meinung zu deutlich kundzutun. Und sogar seinen Glauben offen zu leben. Der Krieg kommt näher. Es ist so: Der protestantische Christian von Braunschweig ist inzwischen mit seinen Söldnern im Hochstift. Er steht im Dienste von Friedrich – du hast sicher davon gehört, dass er nur ein Jahr lang König von Böhmen war“, redete Valentin weiter.

„Ja, das habe ich. Besonders interessiert hat es mich allerdings nicht“, bestätigte Magdalene.“

„Nun, Christian ist der leibliche Neffe der abgesetzten böhmischen Königin Elisabeth und er will ihr unbedingt den Thron zurückholen. Er kennt keinerlei Skrupel. Er soll nicht einmal davor zurückgeschreckt sein, den Liborischrein nebst Reliquien aus dem Dom zu rauben.“

Franziska starrte ihren Ehemann entsetzt an. Die Großmutter bekreuzigte sich schnell. „Was für eine gotteslästerliche Handlung.“

„Allerdings ist das nicht das größte Problem für die Bevölkerung. Dafür soll der Herrgott ihn richten. Was hier im Land geschieht, ist unser Problem. Söldnertruppen ziehen herum und werben Kämpfer an. Der Braunschweiger soll sogar Bauernburschen mit Gewalt gezwungen haben, sich seinem Söldnerheer anzuschließen. Wir müssen definitiv aufpassen, dass Maximilian nicht eines Tages zum Kampf verpflichtet oder gar entführt wird.“

„Aber er ist doch erst dreizehn Jahre alt“, fuhr die Mutter entsetzt auf.

„Ja, noch ist er zu jung. Wollen wir hoffen, dass der Krieg nicht zu lange dauert“, meinte Valentin.

In dem Moment trat Catherine in die Küche, die roten Haare noch vom Schlaf verwuselt und ihre Schwester an der Hand hinter sich herziehend. „Kommt der Krieg jetzt doch nach Dringenberg?“, fragte sie. Es klang mehr neugierig als ängstlich. Noch hatten die Mädchen keine Ahnung vom Schrecken des Krieges.

Die Stimmung in Dringenberg war gedrückt. Der Vater verfolgte so gut er konnte die Nachrichten vom Krieg. Maximilian war ebenfalls aufgeregt. Die Möglichkeit, dass er, wäre er nur wenige Jahre älter, zum Kriegsdienst verpflichtet worden wäre, stimmte ihn nicht gerade fröhlich. Er war keineswegs gewillt, in den Krieg zu ziehen und konnte nicht verstehen, dass so manche sich begeistert freiwillig meldeten.

„Viele tun das für Geld“, erklärte der Vater. „Im Heer von Christian von Braunschweig kämpfen solche Söldner. Aber sie kämpfen stets für den, der sie bezahlt.“

„Das ist ein schlechter Grund“, meinte Maximilian.

„Wer kann das für jeden einzelnen beurteilen? Wie viel Mäuler muss ein Mann womöglich stopfen? Aber es sind auch Männer, die aus purer Abenteuerlust mit dem Heer ziehen. Sie unterschätzen die Gefahren und Entbehrungen eines solchen Lebens und verherrlichen den Krieg.“

„Vater, wirst du auch in den Krieg ziehen?“, fragte Catherine besorgt.

„Auf keinen Fall freiwillig!“

„Und wenn sie dich holen?“

„Ich bin kein Bauernbursche“, knurrte Valentin. Dabei war er keineswegs der Meinung, dass es in Ordnung war, Bauernburschen zum Dienst zu verpflichten und er fühlte mit den Familien, denen die Söhne so grausam entrissen wurden.

„Für welche Seite würdest du kämpfen, wenn du es dir aussuchen könntest?“, fragte Catherine.

„Für keine. Protestanten kämpfen gegen Katholiken. Was soll das für ein Kampf sein? Ich habe Angst, dass er sich ausweitet, die Glaubenskriege scheinen mir vorgeschoben zu sein. Schon bei dem Böhmen geht es doch im Grunde darum, die Königswürde zurück zu erlangen.“ Valentin hob die Schultern. „Wir können nichts tun. Helft eurer Mutter im Haushalt, Mädchen.“

Es war der 30. März des Jahres 1622, als die Heerführer Fleckenstein, Carpzo, Knyphausen und Styrum mit ihren Kriegern von Paderborn nach Dringenberg zogen.

Catherine und Antonia hatten im Auftrag der Mutter eine Kanne Milch, Wurst und Bratenfleisch bei einem Bauern gekauft. Jetzt kamen sie gerade aus der Bäckerei, in der sie Brot gekauft hatten. Eigentlich wollten sie noch ins Tal, wo ein Fischer frische Forellen verkaufte. Doch diesen Weg erlaubte die Mutter schon seit einer Weile nicht mehr. Catherine schmollte deswegen ein wenig. Aber so sehr sie auch gemault und gebettelt hatte, die Mutter war unnachgiebig geblieben und so durften sie nicht ins Tal, sondern mussten innerhalb des Dorfes bleiben.

„So was blödes“, maulte sie jetzt, als sie neben Antonia herging. „Wieso dürfen wir nicht zum Fluss? Es macht Spaß, dort im Wasser zu waten und dann können wir ja auch die Fische holen.“

„Es ist sowieso noch zu kalt, um durchs Wasser zu waten“, hielt Antonia dagegen.

„Ach, sei doch nicht immer so schrecklich vernünftig.“ Catherine funkelte ihre Schwester böse an.

„Und möchtest du am Ende wirklich Soldaten begegnen?“

„Und was ist da so schlimmes bei? Was denkst du, machen sie mit zwei elfjährigen Mädchen?“

„Wir werden bald zwölf.“

„Und wenn schon. Mit uns können sie nichts anfangen, wir können ja nicht kämpfen.“

Es gehörte nicht zu Catherine Natur, lange wütend zu bleiben und schon gar nicht, sich an Dingen aufzuhängen, die nicht zu ändern waren. Und so nahm sie nach ein paar weiteren Schritten ihre Zwillingsschwester an die Hand und die beiden Mädchen hüpften fröhlich durch die Straßen. Sie trafen einige Menschen – Frauen und Kinder, die am Brunnen Wasser holten oder andere, die Lebensmittel kauften oder Schuhe zum Schuster brachten, um sie reparieren zu lassen. Sie grüßten höflich, so wie die Mutter es ihnen beigebracht hatte.

Plötzlich hörten sie Geräusche, die nicht in ihr kleines Städtchen passten.

Das Wiehern von Pferden, Stimmen mehrerer Männer.

Die Mädchen sahen sich erschrocken an.

„Was ist das?“, fragte Antonia und drückte sich hinter ihre mutigere Schwester. Aber auch Catherine war das nicht geheuer. „Komm schnell! Wir verschwinden lieber“, rief sie und wollte ihre Schwester mit sich nach Hause ziehen. Aber es war schon zu spät. Durch das obere Tor stoben sie herein. Prächtig gekleidete Heerführer hoch zu Ross, Soldaten zu Pferde und zu Fuß.

Sie stoben herein, als gehöre ihnen das Dorf.

Die Menschen schrien in Panik und liefen auseinander.

Frauen hoben ihre Kinder auf die Arme und liefen zu ihren Häusern.

Eimer blieben an den Brunnen liegen und sogar Einkaufskörbe lagen vergessen auf der Straße.

Die Soldaten nahmen das Dorf ein. Einige sprangen von ihren Pferden und stürmten in die Bäckerei, in der gerade eben noch Catherine und Antonia gewesen waren und nahmen sich, was sie wollten ohne dafür zu bezahlen. „Erbarmen!“, rief die Bäckerin. „Erbarmen! Ihr müsst bezahlen. Wir haben sonst selbst nichts mehr!“

„Halt dein Maul, sonst passiert was“, drohte einer der Soldaten.

Andere ritten durch die Straßen, zwangen die Menschen, ihnen auszuweichen.

Angst machte sich breit wie ein Nebel, der durch die Straßen waberte.

„Was habt ihr denn da?“, fragte einer der Männer und riss Catherine das Päckchen mit dem Fleisch und das Brot aus der Hand.

„Das gehört uns!“, schrie sie. „Das ist unser Mittagessen!“

„Jetzt nicht mehr!“, grölte der Soldat und lachte gemein. Er war riesig, größer als der Vater und er hatte verfilzte, staubige Haare und einen ungepflegten Bart. Er strich ihr mit dem Handrücken über die Wange. Catherine wich zurück, angewidert von der Berührung und von dem Gestank, der von ihm ausging.

Er lachte schallend.

Antonia zerrte ihre Schwester fort, bevor die noch mehr freche Sprüche von sich gab und den Mann gegen sich aufbrachte.

Doch auch hinter ihnen war bereits ein Soldat. Seine schmutzigen Hände griffen nach ihnen, wollten sie aufhalten. Die Mädchen kamen nicht an ihm vorbei. Catherine schrie spitz. „Lasst uns durch! Wir müssen nach Hause!“ Antonia war vor Angst völlig versteinert. Sie brachte keinen Ton heraus, sie konnte sich nicht bewegen. Nur die Milchkanne fiel ihr aus der Hand und die weiße Flüssigkeit ergoss sich auf die Straße.

„Hübsche Mädchen seid ihr“, grinste der Mann und ließ eine Zahnlücke erkennen. „Zweimal genau die Gleiche. Nur ein bisschen jung noch. Wie heißt du denn?“ Dabei ließ er eine Strähne von Antonias rotem Haar durch seine Finger gleiten.

„Das sagen wir dir nicht!“, schnappte Catherine.

„Und so widerspenstig. Wirklich schade, dass ihr noch so jung seid.“

Plötzlich war ein dritter Mann bei ihnen. Er zog Catherine und Antonia mit einem kräftigen Ruck fort.

„He, was fällt dir denn ein?“, schrie der Soldat.

„Kommt, Mädchen!“

Die Zwillinge atmeten erleichtert auf, als sie die Stimme des Vaters erkannten. „Lauft nach Hause. Dreht euch nicht noch einmal um.“

„Sie haben uns das Fleisch und das Brot weggenommen!“, berichtete Catherine.

„Und die Milchkanne habe ich auch verloren“, jammerte Antonia.

„Das ist jetzt egal.“

Valentin schob die Mädchen weiter. Er konnte überhaupt nicht in Worte fassen, wie erleichtert er war, die beiden wohlbehalten gefunden zu haben. Jetzt war es also tatsächlich passiert. Der Krieg hatte ihr kleines, unbedeutendes Dorf erreicht.

Die Heere walzten durch Dringenberg wie ein Orkan, der ganze Landstriche verwüstete. Antonia hatte sich unter ihrer Bettdecke versteckt, aber Catherine hatte am Fenster gestanden und versucht, mitzubekommen, was irgendwie möglich war. Die Männer waren schmutzig und verwahrlost. Catherine konnte noch immer den Gestank des Mannes riechen, der ihr das Fleisch und das Brot weggenommen hatte.

„Es sind sogar Frauen und Kinder unter ihnen. Wie kann das sein?“, fragte sie ihren Vater.

„Manchmal begleiten die Familien die Männer auf ihren Feldzügen.“

„Das ist aber nicht sehr schön“, meinte das Mädchen.

„Krieg ist niemals schön. Für keinen“, sagte der Vater ernst.

Sie hörten davon, dass einige Bauernburschen tatsächlich von den Heerführern verpflichtet wurden, mit ihnen zu ziehen. Die Mütter weinten und die Väter versuchten, es zu verhindern, aber es war alles vergebens. Gegen diese Macht und Gewalt kamen sie nicht an.

Einer der Bauern wurde getötet, weil der seinen Sohn nicht ziehen lassen wollte. Nun musste die Mutter den Mann beerdigen und verlor den ältesten Sohn an das Söldnerheer.

„Was für eine furchtbare Katastrophe“, sagte Franziska traurig. Sie fürchtete sich davor, dass eines Tages auch Maximilian verpflichtet werden könnte. Doch bis dahin würde noch etwas Zeit vergehen, bis dahin war der Krieg hoffentlich vorüber. Er dauerte doch nun schon fast vier Jahre. Wie lange konnte er denn noch dauern?

Am Ende blieb Rittmeister Christian Wolf von Haxthausen mit zwei Kompanien in Dringenberg zurück. Die anderen ritten weiter. Catherine hatte keine Ahnung, wohin, aber sie nahm an und befürchtete, dass sie die ganze Gegend besetzen würden.

Am Abend, nachdem die Heere wieder fortgezogen waren, saßen alle zusammen im Haus der Eltern und sprachen über die Situation: Franziska und Valentin, der zwölfjährige Maximilian, Antonia, Catherine und die sechsjährige Sabina. Onkel Robert, seine Frau Anna und die Kinder, der vierzehnjährige Jost, der fast elfjährige Endres und die sechzehnjährige Alke. Und natürlich Oma Magdalene.

Antonia und Catherine hörten den Gesprächen über den Krieg nur mit halbem Ohr zu. Doch dann sagte der Vater plötzlich: „Die Mädchen sollten nicht mehr in die Stadt gehen, weder zum Einkaufen noch auf den Marktplatz. Und allein auch nicht mehr zur Kirche.“

Antonia hatte das gar nicht mitbekommen, aber Catherine schrie auf einmal los. „Du kannst uns doch nicht hier einsperren. Wir können doch wohl noch durch unsere eigene Stadt gehen.“

„Nein, im Moment halte ich das für gefährlich“, erwiderte der Vater ruhig.

„Ich lasse mich hier nicht einsperren!“ Zornig sprang sie auf und stampfte mit dem Fuß auf.

„Catherine, wenn dein Vater etwas bestimmt, hast du nicht so jähzornig zu reagieren“, rügte die Großmutter, entsetzt über Catherines Verhalten.

„Ich will mich aber nicht einsperren lassen“, quengelte das Mädchen und setzte sich wieder hin.

„Catherine, du weißt doch, was passiert ist, als die Soldaten hier ankamen.“

„Sie haben die Geschäfte geplündert und uns das Fleisch gestohlen.“

„Und?“

„Was und?“

„Sie haben blöde Bemerkungen gemacht, dass wir hübsch wären und so. Zweimal die Gleiche, haben sie gesagt“, ergänzte jetzt Antonia.

„Ja genau. Solchen Männern solltet ihr nicht allein begegnen. Ihr bleibt im Haus.“

„Das gilt natürlich auch für dich, Alke. Sogar noch mehr. Zu dir werden sie nicht mehr sagen, dass du zu jung bist“, warnte Robert seine Tochter. Das Mädchen lief puterrot an, sagte aber nichts.

„Jost und Maximilian sollten ihnen auch nicht in die Arme laufen“, meinte Robert. „Am Ende ziehen sie die beiden noch ein.“

„Ein wenig jung sind sie ja noch“, meinte Valentin.

„Sicher, aber man kann nie wissen.“

Maximilian und Jost sahen sich betreten an. Das konnte doch unmöglich Vaters Ernst sein? Sie waren doch noch nicht wirklich in Gefahr, in den Krieg eingezogen zu werden?

Catherine gehorchte nicht. Sie schlich sich an einem der nächsten Tage zusammen mit Maximilian und Jost bis zum Marktplatz. Sie wollte sich nicht einsperren lassen. Warum? Nur weil Soldaten im Ort waren? Die kämpften doch schließlich nicht gegen Kinder, schon gar nicht gegen Mädchen.

Maximilian und Jost dachten ähnlich. Sie waren noch viel zu jung, um für die Söldner interessant zu sein. Trotzdem waren sie vorsichtig. Völlig unbeeindruckt waren sie von den Worten ihrer Väter nicht geblieben.

Antonia hatte auf jeden Fall zu viel Angst, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Sie blieb lieber im Haus und half der Mutter beim Kochen. Aber Catherine nicht. Sie wollte sowieso keine Hausfrau werden. Sie hatte vor nichts und niemandem Angst. Sie wollte die Welt bereisen, andere Städte sehen und vielleicht sogar andere Länder. Sie wollte eine Abenteuerin werden. Eine Entdeckerin. Diese Menschen, die einfach ins Unbekannte aufbrachen – Christoph Kolumbus, Vasco da Gama, Magellan, Francis Drake – beeindruckten sie mehr als irgendetwas anderes. Was für einen Mut mussten die aufgebracht haben. Und gab es nicht diese Geschichten von der Ahnin, die sogar bis Griechenland gereist war? Griechenland. Es kam Catherine so unerreichbar weit vor wie die Sterne. Solche Gedanken gingen ihr durch den Kopf, als sie zwischen Maximilian und Jost durch die Straßen schlich.

Die Mutter hatte nicht bemerkt, dass Catherine und Maximilian fortgegangen waren. Cathi sollte im Garten Kräuter für das Essen pflücken, was sie auch getan hatte. Doch danach war sie einfach noch einmal in den Garten gegangen und nicht wieder zurückgekommen. Auch Maximilian war durch den Garten verschwunden. Jost hatten sie unterwegs getroffen. Die Eltern kontrollierten nicht, wenn ihre Kinder einfach vor die Tür gingen. Warum sollten sie auch?

Irgendwann fiel es doch auf, dass das Mädchen fehlte. „Wo ist eigentlich Catherine? Die könnte uns ruhig auch etwas helfen“, fragte die Mutter Antonia, als sie Teig für Brot knetete.

„Ich weiß nicht, sie ist noch mal in den Garten gegangen.“

„Und nicht zurückgekommen?“ Bei Franziska schellten die Alarmglocken. Sie kannte ihre Tochter viel zu gut. Hoffentlich hatte sie sich an das Verbot des Vaters gehalten. Catherine wusste einfach noch nicht genug von der Welt dort draußen. Sie kannte die Gefahren noch nicht, die sie erwartete. „Sieh doch bitte mal nach, wo sie bleibt. Vielleicht liegt sie nur im Gras und träumt.“

Das passte allerdings ganz und gar nicht zu Catherine. Antonia wusste das, aber sie gehorchte. Doch als sie zurückkam, hatte sie keine guten Nachrichten. „Cathi ist nirgends zu sehen. Ich bin um das ganze Haus gelaufen“, verkündete sie zerknirscht.

Die Mutter starrte sie mit weitaufgerissenen Augen an. „Nicht? Was hat sie denn nur gemacht? Was zur Hölle geht in dem Mädchen vor?“

Antonia war überrascht, die Mutter so fluchen zu hören. Sie musste wirklich furchtbare Angst haben.

„Maximilian!“, rief sie jetzt.

Keine Antwort.

Sie ging bis zur Treppe, die in die obere Etage führte und rief noch einmal hinauf. Lauter dieses Mal.

Keine Antwort.

Ein ganz mulmiges Gefühl ergriff sie, wanderte von ihrer Kehle bis zum Magen und brachte ihn zum Flirren.

„Maximilian!“

Sie stieg die Treppe hinauf, öffnete sein Zimmer und sah hinein. Es war leer.

„Wo ist Maximilian?“, rief sie nach unten. Es klang schrill und panisch.

„Ich weiß es nicht, Mutter“, erwiderte Antonia zaghaft.

„Ist er auch weggegangen?“

Sicher war er mit Catherine unterwegs. Franziska wusste nicht, ob sie froh darüber sein sollte oder verärgert. Einerseits war es gut, wenn Catherine nicht völlig allein war, aber auch der Sohn hatte sich den Anweisungen des Vaters widersetzt. Und die hatte er nicht willkürlich getroffen. Was sollte sie nur tun? Valentin war in einer Versammlung im Rathaus. Sie musste allein entscheiden. Sollte sie sich auf die Suche nach Cathi und Maximilian machen? Und sollte sie das allein tun oder sollte sie Antonia und Sabina mitnehmen?

Catherine wurde speiübel, als sie den Radau in der kleinen Kirche hörte. Das klang aber gar nicht gut. Doch die beiden Jungen schien das zumindest nicht abzuschrecken. Sie wollten wissen, was dort los war. Also schlich Catherine wieder hinter Maximilian und Jost her und schaute durch das offene Portal. Darin waren Soldaten. Einer hielt einen großen Sack auf, in den er Kerzenständer, Gemälde, Ketten hineinwarf. Nur die Kelche blieben auf dem Altartisch stehen.

„Was tun die da?“, flüsterte Catherine.

„Die plündern die Kirche“, zischte Jost ungläubig.

„Aber das…“

„Psst, sei doch still“, warnte ihr Bruder.

„Hast du das gehört?“, fragte da auch schon einer der Plünderer.

„Ne, was denn?“

„Da war ein Geräusch.“

„Und wenn schon. Was haben wir zu befürchten?“

„Nichts, haste auch wieder recht.“ Die Soldaten lachten dreckig.

„Los, weg hier. Die haben was gehört!“, befahl Jost.

Doch in dem Augenblick trat der Priester Pater Ludwig in den Altarraum. Offenbar kam das Geräusch, das die Soldaten gehört hatten, gar nicht von ihnen dreien.

„Was erdreistet ihr euch?“, donnerte der Pater los. „Dies ist ein geweihter Ort, das sind geweihte Gegenstände. Ihr versündigt euch. Reicht es nicht, dass ihr die Stadt besetzt haltet und den Bauern die Lebensmittel stehlt?“

Die Söldner lachten schallend. Pater Ludwig nahm das Kreuz von der Wand und trug es vor sich her.

„Was tut er denn da?“, flüsterte Catherine. „Er bringt sich doch in Gefahr.“

„Er ist wirklich sehr mutig“, meinte Jost bewundernd.

„Er ist verrückt“, widersprach Catherine.

Sie beobachteten, wie Pater Ludwig sich mit dem Kreuz in der Hand den Männern näherte. „Legt die heiligen Gegenstände sofort zurück“, forderte er klar und deutlich, aber vollkommen ruhig.

„Was glaubst du, wer du bist, um uns Befehle erteilen zu können!“, grölte einer der Soldaten.

„Ich bin ein Mann Gottes, der dafür sorgt, dass sein Haus unangetastet bleibt. Ich bitte euch…“

Einer der Männer hob sein Schwert und stach ohne weitere Vorwarnung zu. Pater Ludwig gab einen gequälten Laut von sich und sackte zusammen. Merkwürdigerweise ließ er das Kreuz nicht los.

„Ihr seid Frevler, das wird euch schlecht bekommen“, röchelte er.

„Wir sind im Krieg, das ist nun mal so.“

„Zum Kriegshandwerk gehört nicht, dass ihr Gotteshäuser ausraubt und Gottes Diener ermordet“, brachte Ludwig hervor.

Catherine, Maximilian und Jost konnten die Worte kaum verstehen. Sie wussten alle drei, dass sie sich besser davon machen sollten, aber sie waren unfähig, sich zu bewegen. Wie versteinert kauerten sie hinter der Kirchentür. Catherine hielt sich mit der flachen Hand den Mund zu, weil sie befürchtete, laut aufschreien zu müssen.

Der Soldat stieß ein zweites Mal zu. Das Leben wich aus dem Körper des Paters. Er lag ausgestreckt auf dem nackten Fußboden, das Kreuz lag auf ihm, als wollte es ihn beschützen.

„Los, weg hier!“, befahl Maximilian leise. Er und Jost setzten sich sofort in Bewegung, aber Catherine konnte sich nicht rühren. Sie war starr vor Schreck.

„Cathi“, rief ihr Bruder gedämpft und zog sie am Arm mit sich.

Sie stolperte hinter den Jungen her. Sie merkte gar nicht, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie weinte aus Angst um sich und die Jungen und aus Trauer um den netten Pater, der immer für alle Dorfbewohner da gewesen war.

„Wo kommt ihr denn her?“, hörten sie plötzlich eine Stimme hinter sich.

Sie drehten sich um, voller Angst, die Soldaten zu erkennen. Aber hinter ihnen stand der Vater. Catherine war sich eine Sekunde lang nicht sicher, ob das besser war, denn er wirkte ausgesprochen böse.

„Wir…wir…“

„Kein Wort! Ihr habt offensichtlich einfach nicht eingesehen, gehorchen zu müssen. Versteht ihr wirklich nicht, dass es in den Straßen gefährlich ist, solange die Soldaten hier sind?“

Catherine nickte stumm. Doch, das verstand sie jetzt schon.

„Du bist doch auch unterwegs“, hielt Maximilian dagegen.

„Ich bin Ratsherr und es gibt einiges zu besprechen wie ihr euch denken könnt.“

„Sie haben Pater Ludwig ermordet“, platzte Catherine plötzlich heraus.

„Was?“ Die Miene des Vaters veränderte sich. Betroffenheit machte sich breit. Aber er wollte jetzt nicht darauf eingehen. Er wandte sich um, sah Richtung Kirche und bemerkte einige Soldaten, die mit einem schweren Sack, den sich einer über die Schulter gehievt hatte, das Gebäude verließen. Sie grinsten unverschämt, es war ihnen gleichgültig, wer sie beobachtete. Es konnte ihnen auch gleichgültig sein. Sie waren einfach die Stärkeren. Keiner konnte sie aufhalten.

Catherine wurde das alles mit schlagartiger Grausamkeit bewusst. Und zu ihrer Angst und Traurigkeit mischte sich hilflose Wut.

In diesem Augenblick wurde ihr klar: Wir sind im Krieg. Unser Leben, wie es bisher war, gibt es nicht mehr. Wir können nur beten, dass dieser Krieg nicht so lange dauert.

Die Mutter hatte ein breites Tuch um die Schultern geschlungen und war gerade aus dem Haus getreten, um sich auf die Suche nach Catherine, Maximilian und Jost zu machen, als der Vater mit den beiden auftauchte. Jost hatten sie bereits bei seinen Eltern abgeliefert.

Franziska stürzte auf Catherine zu. „Um Himmels Willen, wo ward ihr? Ich wollte euch gerade suchen gehen“, sprudelte sie aufgeregt, aber ohne Zorn in der Stimme hervor. Sie war viel zu froh und dankbar, ihre beiden Kinder unversehrt wieder zu haben, um Wut zu empfinden.

„Sie waren auf dem Marktplatz, sich ein wenig den Krieg ansehen“, erwiderte Valentin zynisch. Bei ihm sah das Ganze schon anders aus. Seiner Stimme merkte man deutlich den Ärger an. „Ich habe sie vom Fenster des Ratshauses aus gesehen und habe mich aus der Versammlung verabschiedet, um sie nach Hause zu bringen.“

„Du meine Güte, habt ihr wirklich nicht verstanden, wie gefährlich das werden kann? Habt ihr eine Vorstellung, was ich für Ängste ausgestanden habe, als ich bemerkt habe, dass ihr verschwunden ward?“

Catherine nickte. Ihr Gesichtsausdruck wirkte reumütig und zerknirscht, was so gar nicht typisch für sie war. „Doch, jetzt wissen wir das.“

Sie gingen alle zusammen ins Haus, wo Antonia mit der kleinen Sabina auf dem Fußboden spielte. Sie blickte erstaunt auf, als sie die Mutter schon wieder in Begleitung des Vaters und der Geschwister eintreten sah.

„Was meinst du damit, dass du jetzt weißt, wie gefährlich es ist? Ist euch etwas passiert?“

Catherine schüttelte den Kopf. Doch aus ihren Augen flossen plötzlich wieder Tränen. „Meine Güte, was ist denn nur geschehen?“, fragte die Mutter bestürzt.

„Soldaten haben die Kirche geplündert und Pater Ludwig getötet, als er sie daran hindern wollte“, erklärte der Vater jetzt.

Franziska und Antonia sahen ihn vollkommen entsetzt an.

Franziska bekreuzigte sich schnell. „Ein Mord an einem Mann Gottes“, hauchte sie. „Ist diesen Menschen denn nichts heilig?“

„Jost war auch bei ihnen, wir haben ihn bereits nach Hause gebracht. Ich nehme an, ihr drei habt jetzt genug vom Krieg gesehen?“

Catherine nickte kräftig.

Franziska zog sie in ihren Arm und fühlte gleichzeitig die enorme Erleichterung, dass keinem etwas zugestoßen war, die Angst, weil die Gefahr noch immer über ihnen schwebte und allmählich aufkommenden Ärger, weil ihre Kinder sich so sehr in Gefahr gebracht hatten. Aber das wollte sie jetzt nicht aussprechen. Das würde zu nichts führen. Sie hatten eine furchtbare Erfahrung gemacht und würden die Warnungen von nun an hoffentlich ernster nehmen.

Der Vater schüttete sich einen Becher Kräuterbier ein und ließ sich etwas schwerfällig an dem Tisch nieder. Die Sorgen dieser Zeit lasteten schwer auf dem Ratsherrn.

„Es gibt noch eine Neuigkeit“, berichtete Valentin jetzt. „Christian von Braunschweig hat auf die Ergreifung unseres Landdrostes Jobst von Landsberg ein Kopfgeld von 10000 Talern ausgesetzt. Landsberg hält mit seinen Truppen die ganze Gegend von Warburg bis Büren, Christian kann ihn offenbar nicht besiegen, also versucht er, ihn auf diese Art loszuwerden.“

„Ob er damit Erfolg hat?“

Der Vater hob die Schultern. „Warum nicht. Seine Gegner werden sich freuen, an seiner Ergreifung zu verdienen.“

„Das werden sie aber nicht schaffen. Wenn er bisher Christian so erfolgreich bekämpfen konnte, dann lässt er sich doch nicht gefangen nehmen!“, trumpfte Catherine auf.

Der Vater strich ihr sanft über die roten Haare. „Sicher nicht, mein Kind. Sicher nicht“, antwortete er ohne allzu viel Überzeugung.

Kapitel 2:

April 1622

Die Truppen blieben nicht lange in Dringenberg, aber Valentin war sicher, dass dies nicht das letzte Mal war, dass die Dringenberger den Krieg zu spüren bekommen hatten. Er machte sich große Sorgen um seine Familie.

„Wir können doch einfach woanders hingehen“, schlug Catherine vor.

„Du bist echt dumm. Wo denn hin? Es ist doch überall Krieg!“, erwiderte Maximilian. Catherine funkelte ihren Bruder wütend an. Sie ärgerte sich mehr über seine herablassende Art als über die Erkenntnis, dass der Krieg offenbar das ganze Land beherrschte.

„Maximilian, mäßige deinen Ton“, mahnte der Vater auch sofort streng und fuhr dann an Catherine gerichtet ruhiger fort: „Aber er hat recht. Der Krieg ist überall. Söldnertruppen ziehen durch das Land, plündern, überfallen, rauben und ver…“ Vergewaltigen, wollte er sagen, aber er verkniff es sich. Antonia und Catherine würden wissen wollen, was das bedeutete und er hatte keineswegs vor, seinen Töchtern das zu erklären und ihnen dadurch Angst zu machen. Stattdessen sagte er nur: „Sie schrecken nicht einmal davor zurück, Frauen zu überfallen.“

„Und sie zu bestehlen?“, fragte Catherine.

„Ja.“

„Aber sie können uns doch nicht einfach alles wegnehmen“, rief Antonia entsetzt aus.

„Nein, das dürfen sie nicht, mein Schatz. Aber es ist Krieg. Und dann herrschen ganz andere Gesetze. Und es ist niemand da, der diese Truppen zur Verantwortung zieht und sie bestraft. Wie sollte man auch. Sie ziehen durch das ganze Land, oft mit ihren Familien. Am Ende brauchen auch sie Nahrung.“

„Aber...“

„Ich weiß, ich weiß. Ihr müsst euch damit abfinden, dass Recht und Gesetz außer Kraft gesetzt sind. Es gibt nur noch Kampf. Und es könnte noch schlimmer kommen.“

„Noch schlimmer?“, hakte Catherine nach. Sie konnte sich nicht vorstellen, was noch schlimmer sein könnte.

„Wir haben bisher genug zu essen, nicht wahr?“

„Ja.“

„Dann lasst uns beten, dass es so bleibt.“

Die Zwillinge wechselten einen entsetzten Blick. Doch während Antonias bei dieser düsteren Zukunftsprophezeiung ängstlich war, funkelten Catherines Augen voller Zorn und Kampfeswillen.

„Das darf nicht passieren!“, rief sie aus. „Können wir denn gar nichts tun?“

Valentin stöhnte auf. Er hatte seine Töchter unterschätzt. Besonders Catherine war eine Kämpferin, sie wollte wissen, was zu tun war, wie sie sich schützen konnten. Er überlegte kurz. Die kleine Sabina war schon im Bett, ihr wollte er auf keinen Fall von seinen Plänen erzählen. Sie war einfach noch zu klein und würde sich vielleicht verplappern.

Er fing Franziskas Blick auf. Seine Frau nickte ihm fast unmerklich zu. Sie hatte recht. Es war sowieso unmöglich, seinen Plan in die Tat umzusetzen, ohne dass seine drei älteren Kinder etwas davon mitbekamen. Maximilians Hilfe wollte er sowieso einfordern, aber auch die Zwillinge konnten gewiss helfen und wenn es nur dergestalt war, dass sie ihre kleine Schwester beschäftigten.

„Also gut, ich habe vor, einen geheimen Raum zu bauen. Ich werde in einer der Dachkammern eine Wand einziehen. Die muss aber so gut getarnt sein, dass man nicht bemerkt, dass dahinter ein Hohlraum ist“, erklärte der Vater.

Direkt unter dem Spitzdach befanden sich nur Lagerräume. Die Schlafzimmer der Familie waren eine Etage tiefer, während sich die Räume für ihr alltägliches Leben im Erdgeschoss befanden. Unter dem Spitzdach hingen gepökelte Lebensmittel, allerdings niemals sehr viele. Sie waren eine Ratsherrenfamilie ohne eigene Landwirtschaft.

Catherines Augen leuchteten auf. „Das ist ein guter Gedanke, Vater. Dort können wir geräucherte Wurst und haltbare Lebensmittel verstecken“, verstand sie sofort.

„Genau. Nicht alles – wenn wir ausgeplündert werden und die Söldner gar nichts finden, werden sie misstrauisch. Wir sollten auch durchaus damit anfangen, einen etwas größeren Vorrat anzulegen.“

„Wir können uns dort auch selbst verstecken, falls das einmal nötig sein wird“, warf die Mutter ein.

Antonia hörte mit großen Augen zu. Alles, was gesagt wurde, machte ihr Angst. Alles klang nach Gefahr und Bedrohung. Sie bewunderte ihre Schwester, die offenbar die Gefahr verdängen konnte und stattdessen voller Tatendrang steckte. Auch Maximilian begann sofort mitzuplanen und den geheimen Raum zu entwerfen.

„Er darf natürlich nicht direkt vor dem Fenster sein“, sagte er gerade, „sonst würde man ihn von der Straße aus erkennen und im Inneren würde jeder merken, dass etwas nicht stimmt.“

„Genau“, stimmte der Vater zu. „Aber eins ist ganz wichtig - ihr dürft niemandem davon erzählen. Wirklich niemandem. Auch nicht euren Freunden.“

„Nicht einmal Oma oder Alke?“, hakte Catherine nach.

„Nicht einmal ihnen. Ich würde sie jederzeit dort verstecken, wenn es sein muss, das ist Ehrensache. Aber vorerst erzählen wir auch ihnen nichts. Stellt euch vor, sie werden befragt. Wenn sie nichts wissen, können sie auch nichts verraten.“

„Jetzt übertreibst du aber. Du denkst doch nicht, dass jemand gefoltert würde, nur um herauszufinden, ob wir Sachen verstecken“, warf Catherine unsicher lachend ein.

Der Vater verzog den Mund. „Nein, das glaube ich nicht. Es ist nur einfach sicherer. Je mehr Leute es wissen, je leichter kann es sich auch herumsprechen. Jeder denkt: Dem oder der kann ich ruhig davon erzählen. Und der denkt das auch und so geht es immer weiter. Jemand könnte solche Geheimnisse für Geld verraten oder um bei Soldaten besser angesehen zu sein. Vielleicht nur für eine Mahlzeit.“ Seine Stimme wurde immer leiser.

Antonia hielt sich die Ohren zu. „Hör auf! Ich will nichts mehr davon hören. Das klingt ja alles total schrecklich.“

„Ja, das ist es auch. Und ich hoffe, es ist nur in meiner Fantasie. Aber die Zeiten sind furchtbar. Und da ist immer alles möglich. Jeder denkt dann nur an sich.“

Die Mutter nahm Antonia in die Arme und streichelte über ihr rotes Haar. Sanft löste sie die Hände von Antonias Ohren. „Sei ganz ruhig, Kind. Ja, es ist furchtbar, über was wir hier gerade reden. Aber es ist gut, wenn wir vorbereitet sind. Schweigt einfach über diese Pläne. Jedem gegenüber und unter allen Umständen. Und achtet auch darauf, dass Sabina nichts davon erfährt. Vielleicht müsst ihr sie mal beschäftigen, wenn an dem Raum gearbeitet wird.“

Antonia nickte unter Tränen. Sie wollte nichts hören, sie wollte nicht darüber nachdenken. Die Soldaten waren doch schon wieder fort. Alles war gut. Und so lange konnte der Krieg doch gar nicht dauern.

Catherine dagegen nickte tatkräftig. Sie fühlte sich sehr erwachsen, weil sie an solch wichtigen Gesprächen beteiligt war. Ja, sie wollte gerne helfen und alles tun, was notwendig war. Ebenso wie Maximilian, aber der war ein junger, dreizehnjähriger Mann, von dem wurde so etwas sowieso erwartet. Catherine nahm sich vor, auch dafür zu sorgen, dass Antonia nicht ständig solche Angst hatte. Es musste sich ja furchtbar anfühlen, ständig in Angst zu leben.

Der Dringenberger Bevölkerung wurde keine große Verschnaufpause gegönnt.

Der kleine geheime Raum der Familie Beck war gerade fertiggestellt, als am 19. April des Jahres 1622 zum zweiten Mal Truppen in das Bergdorf einmarschierten. Rittmeister Graf zu Solms führte sie an. Man hatte bereits schauderhafte Dinge über ihn gehört und so fürchteten die Menschen ihn noch weit mehr als die vorherigen Feldherren.

Catherine überkam eine bis dahin unbekannte Panikattacke. Ihr Herz klopfte wild und das Adrenalin schoss durch ihre Adern. Unvermittelt schrie sie auf, begann zu weinen und verkroch sich in der geheimen Kammer, in der Würste von der Decke hingen und etwas Gemüse und Obst in Holzkisten lagerte. Auch Franziskas Schmuck war hier versteckt worden. Sie besaß nicht viel wertvolles Geschmeide, aber das ein oder andere Erbstück war doch darunter. Ihr wertvollster Besitz war eine silberne Kette, an der ein ovales Medaillon hing. Sie bewahrte darin Haarlocken ihrer Kinder auf. Zum ersten Mal sollte es einer Vorfahrin Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von ihrem Geliebten geschenkt worden sein. Luzia hieß diese Ahnin. Die Geschichte, die sich erzählt wurde, berichtete, dass jener junge Mann bei einem Kampf ums Leben gekommen war, bei dem Luzia ebenfalls verletzt wurde. Sie hatte ihr Gedächtnis verloren, war von Zigeunern gerettet worden und daraufhin mit ihnen durchs Land gezogen, anfangs ohne zu wissen, wer sie war und wo sie lebte. Es war unglaublich schwer, sich vorzustellen, dass man sich nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnerte, aber Franziska gab die Geschichte ebenso weiter, wie es seit Generationen die Mütter ihrer Ahnenreihe taten.

Eines Tages würde sie sich entscheiden müssen, welcher ihrer Töchter sie das Medaillon weitergeben würde. Es wäre einfach zu entscheiden, wenn nicht ausgerechnet ihre ältesten Töchter Zwillinge wären.

Auch Franziska, Valentin, Antonia, Maximilian und die kleine Sabina stiegen die schmalen Stufen hinauf. Der Vater warf einen letzten Blick durch das kleine Fensterchen am Ende des Dachbodens, sah die ersten Soldaten in das Dorf reiten. Dann zwängten sich alle durch die schmale Öffnung in den Raum. Wenn sie jetzt das Brett wieder davorklemmten, würde niemand bemerken, dass sich dahinter ein Hohlraum befand, in dem sich sechs Menschen versteckten.

Catherine hockte zusammengekauert in einer Ecke.

Franziska hockte sich neben sie und umfasste ihre Schultern. „Was ist mit dir los, Kind?“

„Ich… ich habe… Angst“, stammelte Catherine.

„Das verstehe ich, aber du zitterst ja am ganzen Körper. So kenne ich dich gar nicht.“

„Ja, aber bisher kannte ich auch noch keinen Krieg. Dort in der Kirche – als sie Pater Ludwig ermordet haben… ich kann das einfach nicht vergessen.“

Franziska sagte nichts, sondern drückte Catherine nur fest an sich. Sie sah ratlos zu ihrem Mann, der das Gespräch jedoch nicht mitbekommen hatte. Er lauschte angestrengt, was sich draußen tat.

„Was ist mit Oma, Tante Anna, Alke und allen?“, fragte Catherine leise.

„Sie werden sich auch in Sicherheit gebracht haben“, flüsterte die Mutter.

„Wirklich? Haben sie auch so einen Raum?“

Franziska nickte. „Ja, im Keller.“

Sabina fing an zu weinen und Franziska musste Catherines Schultern loslassen, um ihre Jüngste in ihren Schoß zu ziehen. „Psst, sei ganz leise, Süße, damit sie uns nicht finden.“

„Aber das ist doch alles sinnlos“, meinte da Maximilian. „Wir können ja nicht wochenlang hier in dem winzigen Zimmer ausharren, irgendwann müssen wir raus und dann finden sie uns.“

„Aber nicht gleich zu Anfang, wenn sie ausgehungert in eine Stadt kommen“, erwiderte der Vater streng. Sein Tonfall duldete keinen Widerspruch. Er teilte die Bedenken seines Sohnes durchaus, aber er wollte seiner Frau und seinen Töchter keine Angst machen und er hoffte, dass die Söldner nicht lange blieben.

Das fehlende Fenster entpuppte sich jetzt als problematisch. Natürlich hätte man anhand eines Fensters erkennen können, dass hier ein Raum sein musste. Aber hier zu sitzen, nicht hinaussehen zu können, nicht zu wissen, was draußen geschah, war anstrengender und zermürbender, als sie zuvor gedacht hatten.

Es dauerte nicht lange, bis sie draußen Lärm hörten.

Stimmen. Frauen schrien. Männer riefen durcheinander.

Sie hörten das Klirren von Waffen.

„Nein! Hilfe!“

Antonia hielt sich die Ohren zu, sie versuchte, die Geräusche auszusperren und damit den Schrecken. Catherine hörte voller Entsetzen zu, ebenso wie Maximilian und die Eltern. Sabina schien nicht wirklich zu verstehen, was draußen vor sich ging. Wahrscheinlich war sie einfach noch zu klein.

Dann kamen die Stimmen näher.

Und Gepolter.

Türenknallen.

„Sie sind im Haus“, flüsterte Franziska.

„Psst, keinen Mucks“, warnte der Vater.

Catherine hielt den Atem an. Antonia umfasste plötzlich die Schultern ihrer Schwester und die beiden Mädchen klammerten sich aneinander. Franziska hielt die kleine Sabina fest im Arm. „Du musst ganz leise sein, hörst du, mein Schatz?“, flüsterte sie beruhigende Worte in das Ohr des kleinen Mädchens.

„Ja. Die dürfen uns nicht finden“, hauchte die Kleine fast tonlos zurück.

Sie hörten im Haus feste Schritte, Gepolter, Möbel, die über den Boden schabten. Dann Stimmen. Deutlich und so nah, als würden die Personen neben ihnen stehen.

„Hier ist keiner!“

„Sieht so aus. Vielleicht haben wir die, die hier wohnen, auf der Straße erwischt.“ Dreckiges Lachen folgte den Worten.

Die Männer stiegen die Stufen hinauf.

Catherine begann zu zittern. Was, wenn sie doch die verborgene Tür finden würden? Was würden sie dann mit ihnen machen? Sie töten?

Die Männer gingen ganz dicht an ihrem Versteck vorüber, sie konnten das deutlich hören. Die Familie hielt den Atem an. Aber die Schritte gingen deutlich vorbei, die Männer bemerkten nicht, dass hier ein Raum verborgen sein musste.

Catherine brach der Schweiß aus. Es war so eng hier in diesem verdammten Versteck. Es roch nach den Würsten, die unter der Decke hingen. Sie zitterte noch immer. Sie fühlte Antonias Körper ganz nah an ihrem und es tat ihr gut, die Schwester zu umarmen.

„Alles mit dir in Ordnung, Cathi?“, fragte Franziska leise. „Du bist ja ganz blass und du zitterst.“

„Ich weiß nicht, mir ist ganz komisch. Als würde ich jeden Augenblick einfach durchdrehen“, erwiderte Catherine, die selbst nicht wirklich verstand, was mit ihr los war. Sie war doch eigentlich immer die Tapfere, die Mutige. Aber auch die Freiheitsliebende. Sie war wohl nicht dazu geschaffen, in so engen Räumen mit vielen Menschen zu hocken, nicht einmal, wenn es ihre eigene Familie war.

„Ich glaube, sie haben das Haus verlassen“, meinte Valentin.

„Können wir sicher sein?“, fragte Franziska vorsichtig.

Valentin schüttelte den Kopf. „Aber wir können nicht für immer hier bleiben.“

Catherine hielt es fast nicht mehr aus. Sie rang nach Atem.

Franziska bemerkte es. „Cathi, atme langsam. Ein und aus. Ganz ruhig“, redete Franziska ihr zu. Sie machte sich wirklich Sorgen um die Tochter. Sie sollte ihr erzählen, was mit ihr als Baby passiert war, dann konnte sie vielleicht wenigstens verstehen… Und besser damit umgehen.

„Maximilian?“, fragte der Vater. Der Junge verstand und nickte sofort. Sie würden vorsichtig voran gehen und sehen, ob die Soldaten wirklich das Haus verlassen hatten. Für die Frauen war es gefährlicher.

Valentin schlich voran, öffnete den Riegel, schob die Bretter vorsichtig zur Seite. Doch da, als die erste Lücke entstanden war, stürmte Catherine an ihnen vorbei, quetschte sich durch den Spalt und hangelte sich auf die Stufen.

„Cathi!“, rief die Mutter lauter als beabsichtigt. Sie sollte wirklich noch vorsichtiger sein.

Valentin beeilte sich, hinter seiner Tochter her zu hechten. Verflixt, hätte er sie nicht aufhalten können? Er war so überrumpelt worden von ihrem plötzlichen Hinausdrängen. Es glich schon einer Flucht.

Auf halber Treppe hatte er sie erreicht. „Catherine, was soll das? Du weißt, dass das gefährlich ist.“

„Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe es nicht ausgehalten!“ Sie sprach atemlos, sie jappte.

Valentin zog sie in seine Arme, hielt sie fest. Sie wehrte sich, wand sich, versuchte, sich zu befreien, aber sie hatte keine Chance, gegen den festen Griff ihres Vaters anzukommen. Schließlich erschlaffte sie in seinen Armen, aus ihren Augen rannen Tränen. Sie weinte an seiner Brust, erschöpft und verängstigt.

„Ihr könnt herunterkommen!“, rief der Vater schließlich nach oben.

Die Mutter kam als erste, sie zog Catherine in ihre Arme. „Alles wieder in Ordnung?“

Catherine nickte unter Tränen.

„Was war nur mit dir los?“, fragte Antonia. „Du bist doch sonst immer so mutig, viel mutiger als ich. Du bist sogar mit Maximilian auf den Marktplatz gegangen, als das letzte Mal die Soldaten da waren.“

„Das war gar nicht so mutig, das war dumm“, erwiderte Catherine.

„Nein, es war mutig. Warum war es für dich so furchtbar dort oben? Wir waren doch alle zusammen.“

„Dieser blöde Wurstgestank war es. Ja, genau daran lag es“, maulte Catherine, der keine bessere Erklärung einfiel.

„Nein, daran lag es nicht“, sagte die Mutter. „Ich glaube, ich muss dir etwas erzählen, Kind. Komm, setzen wir uns an den Tisch und hoffen wir, dass die Soldaten nicht zurückkommen.“

In der Stube und der Küche waren Stühle zerbrochen, Fleisch und Brot war aus ihren Vorratsbehältern gerissen worden, teilweise lagen sogar noch Brocken auf dem Fußboden. Es hätte schlimmer kommen können.

Der Vater blickte durch das Fenster in der Stube. „Die Straße ist beinahe leer. Sie haben sich erstmal ausgetobt. Ich hole uns etwas Kräuterbier, dann können wir uns unterhalten.“

Als alle – bis auf Sabina, die auf dem Fußboden spielte – bei einem Bier um den Tisch herumsaßen, begann die Mutter leise zu erzählen.

„Es ist nicht ganz einfach, denn es ist eine etwas merkwürdige Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde. Aber deine Panik in unserem Versteck hat mir gezeigt, dass ich sie euch erzählen sollte.

Antonia und Catherine sahen sich ein wenig ratlos an. Was konnte denn jetzt kommen?

„Eure Geburt war nicht leicht. Wir waren zu der Zeit in Paderborn, die Schwester eures Vaters besuchen, Margred Sabel. Leider ist der Kontakt ja inzwischen etwas abgebrochen…“ Was redete sie da eigentlich? Franziska merkte, dass sie abschweifte und weiter ausholte, als es nötig war. Sie wollte wohl Zeit gewinnen, weil es ihr wirklich schwer fiel, die Geschichte zu erzählen.